BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini di Indonesia bukanlah hal yang baru karena telah ada sejak zaman dahulu, dimana pada saat itu pernikahan dini merupakan suatu hal yang dianggap lumrah atau biasa oleh masyarakat yang hidup di awal abad 20 atau sebelumnya. Bahkan pada saat itu, banyak dijumpai orangtua yang berlomba-lomba menjodohkan anaknya terutama perempuan di usia sangat muda untuk dinikahkan dengan orang yang menjadi pilihannya. Hal ini terjadi tidak terlepas dari budaya patrilineal yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang cenderung mengkelas duakan perempuan, dimana perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap hidup laki-laki. Sehingga pada saat itu jika perempuan tidak segera menikah atau perempuan itu menikah di usia matang akan mendapat pandangan buruk dan miring dari masyarakat sekitarnya (Wismono Pandhu, 2012).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda atau masih di bawah umur. Menurut Kebijakan pemerintah tentang perilaku reproduksi manusia ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 1992 menyebutkan bahwa dalam menetapkan kebijakan upaya penyelenggara keluarga berencana, maka perkawinan yang diizinkan bila perempuan sudah berusia 19 tahun dan laki-laki berumur 21 tahun. Walaupun begitu, di Indonesia angka statistik pernikahan usia dini dengan pengantin berumur di bawah umur 16 tahun secara nasional mencapai seperempat, bahkan di beberapa daerah seperti Jawa Timur ada 39,43%, Kalimantan Selatan 35,48%, Jambi 30,63%, Jawa Barat 36%, dll (Landung, 2009:89). Hal ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini di Indonesia cukup tinggi. Di Sumatera Utara pernikahan dini dapat dijumpai di daerah pedesaan dan perkotaan. Menurut data BPS kota Medan tahun 2009, jumlah penduduk kota Medan pada pertengahan tahun 2009 adalah 2.121.053 jiwa dan sebesar 30,75 % atau 652.241 jiwa adalah remaja berusia 10-24 tahun dan dari sensus tahun 2010, jumlah penduduk kota Medan naik hingga 2,5 juta jiwa. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS Sumut tahun 2010 juga menyebutkan 10 sampai 11% wanita usia subur (WUS) menikah di usia 16 tahun pada 2010. Dari Kantor Kementerian Agama menyebutkan bila di tahun 2006 kasus pernikahan usia dini yang dilaporkan sebanyak 19 kasus, dan meningkat menjadi 42 kasus di tahun 2007, serta melonjak lagi menjadi 68 kasus di tahun 2008, hingga desember 2010 diperkirakan maksimal terjadi 50 kasus perkawinan di usia dini pada remaja.

bawah 20 tahun akan berdampak pada kesehatan reproduksinya. Dimana perempuan hamil berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibandingkan perempuan yang berusia diatas 20 tahun dan perempuan hamil yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar dibandingkan perempuan yang berusia diatas 20 tahun (Rifiani Dwi, 2011:126)

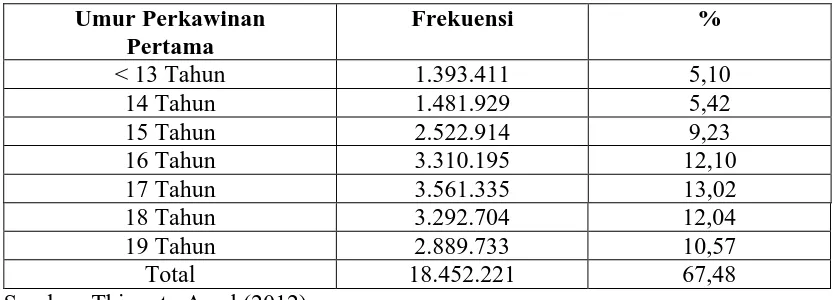

Pernikahan dini lebih banyak terjadi di daerah pedesaan, dimana sebagian besar dilakukan oleh kaum perempuan, sebagai dampak dari budaya patrilineal dalam masyarakat desa yang masih kuat. Berdasarkan data SUPAS 2005 (Survei Penduduk Antar Sensus, yaitu survei yang dilaksanakan BPS pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 5), tercatat perkawinan pertama wanita umur 19 tahun ke bawah di pedesaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Umur Perkawinan Pertama Wanita Umur 10-19 Tahun di Pedesaan Menurut SUPAS 2005

18 Tahun 3.292.704 12,04

19 Tahun 2.889.733 10,57

Total 18.452.221 67,48

Sumber: Thirwaty Arsal (2012)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa usia seseorang menikah dini di daerah pedesaan masih sangat tinggi yaitu mencapai 67,48%, dimana usia 16-18 tahun merupakan frekuensi terbesar perempuan melakukan pernikahan, dimana usia ini termasuk ke dalam kategori usia dini karena perempuan secara biologis belum siap reproduksi dan secara psikologi sosial juga belum memiliki kematangan emosi (masih labil) dan bila dikaji secara sosiologi yaitu dari aspek peran dan statusnya, dimana seseorang yang menikah dini biasanya belum siap menghadapi peran dan

status yang mereka terima ketika mereka sudah menikah. Perempuan yang berperan sebagai istri dan ibu yang mengasuh anak dan peran laki-laki untuk bertanggung jawab menafkahi keluarga dan membesarkan anak. Dimana keberhasilan mereka dalam menjalankan perannya sangat berpengaruh terhadap berjalannya fungsi dari sebuah keluarga, yaitu fungsi afeksi, sosilsasi, reproduksi, perlindungan, dan lain-lain. Hal ini juga yang menyebabkan BKKBN menetapkan bahwa usia ideal seorang perempuan untuk memasuki usia perkawinan untuk pertama kali adalah 21 tahun sedangkan untuk laki-laki 25 tahun.

Adapun perkawinan atau pernikahan dini yang terjadi di daerah perkotaan kebanyakan disebabkan oleh adanya pergaulan bebas dan hamil di luar nikah, sehingga untuk menutupinya dilakukan pernikahan. Sedangkan pada daerah pedesaan pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah serta perjodohan dari orang tua (Muslihin, 2011). Secara tentatif, pernikahan dini yang ada pada masyarakat etnis Karo di desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru lebih disebabkan oleh adanya kemauan sendiri dari mereka yang ingin menikah di usia yang sangat muda, dimana pernikahan usia dini merupakan pilihan hidup mereka, yang artinya didasarkan oleh keinginan mereka tanpa ada paksaan dari orang tua.

yang dibenarkan oleh adat (Tridah: 1990, 42), dimana laki-laki membawa perempuan idamannya ke rumah anak beru untuk segera dinikahkan tanpa ada pemberitahuan dan meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua, terutama orang tua dari pihak perempuan. Nangkih dapat dikatakan sebagai suatu norma dalam masyarakat Karo, dimana mereka yang ingin menikah namun tidak mendapat restu dari orang tua dapat melakukan “nangkih” sebagai jalan pintasnya. Pernikahan yang dilakukan secara nangkih biasanya pernikahan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat terutama orang tuanya. Dimana adanya keinginan atau tindakan individual yang dianggap tidak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Salah satu pernikahan yang dianggap menyimpang dalam masyarakat karo adalah pernikahan dini yang dilaksanakan di usia yang sangat muda atau masih di usia sekolah.

Adapun mayoritas masyarakat Karo di desa Suka Dame berkerja dalam sektor pertanian, dimana sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan hasil dari tanaman di ladang. Adapun jenis tanaman yang banyak ditanam mereka adalah kelapa sawit, cokelat, karet, pinang, kopi, dan kelapa. Selain itu masyarakat juga menanam tanaman buah seperti langsat, duku, rambutan, durian, manggis, pepaya dan lain-lain serta beberapa sayuran seperti kacang, jambe, bewan, dan sebagainya. Sebagian besar masyarakat di desa Suka Dame hidup dengan sederhana. Hal ini dilihat dari bentuk rumah masyarakat yang masih sederhana dan aktivitas mandi dan menyuci yang masih dilakukan di sungai.

tamatan SD dan SMP. Hal ini disebabkan minat kaum muda untuk sekolah yang masih sangat rendah, dimana beberapa dari mereka lebih memilih menikah daripada bersekolah. Sehingga banyak ditemukan dari mereka terutama perempuan yang menikah di saat usia mereka masih belasan (di bawah umur 20 tahun) dan sudah mempunyai anak.

Di daerah ini, sebagian besar dari pernikahan yang pasangan perempuannya masih berada dalam usia sekolah sampai jenjang SMA, yaitu 19 tahun ke bawah. Hal ini didasari pada keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, yang artinya banyak dari mereka yang memilih menikah dari pada melanjutkan pendidikannya. Artinya rendahnya minat pendidikan juga berdampak pada pernikahan dini yang terjadi di masyarakat karo di desa Suka Dame, kecamatan Kutalimbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mendorong laki-laki dan perempuan di Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang lebih memilih melakukan pernikahan dini?

2. Bagaimanakah sistem perkawinan “nangkih” dalam masyarakat etnis karo khususnya yang terjadi di desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang?

1.3Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan dini di Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui secara mandalam bagaimana sistem perkawinan “nangkih” pada masyarakat etnis karo di desa Suka Dame, kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, karena banyak juga orang karo di daerah lain terutama di perkotaan yang tidak mengetahui betul dengan apa yang dimaksud dengan adat nangkih dalam masyarakat Karo.

3. Untuk mengetahui makna pernikahan secara “nangkih” bagi laki-laki dan perempuan etnis karo yang telah melakukan pernikahan dini dan berkeluarga di desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pengetahuan serta informasi yang lebih jelas tentang “nangkih” dan makna pernikahan dini bagi masyarakat Keluarga etnis karo di desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru ini.

b. Manfaat Praktis

dapat bermanfaat sebagai referensi dan rujukan bagi peneliti lainnya yang ingin mengangkat topik penelitian yang sama dengan peneliti.

1.5 Defenisi Konsep

1. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda atau masih di bawah umur. Menurut BKKBN, pernikahan seharusnya dilakukan di usia yang tepat atau ideal, dimana secara biologis, psikologis maupun sosial sudah matang, yaitu usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Batas usia pernikahan yang masih dikategorikan sebagai pernikahan dini di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggara keluarga berencana, dimana pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 21 tahun dan pihak perempuan umur 19 tahun, sehingga pernikahan dini menurut UU No. 10 Tahun 1992 adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.

karena beresiko saat melahirkan ketika keadaan fisik dan mental belum siap yang dapat berujung pada keguguran dan kematian (kristy, 2007).

Pernikahan dini merupakan fenomena yang juga terkait erat dengan nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. dalam Agama Islam, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (mimpi basah) bagi laki-laki atau belum mendapatkan menstruasi pertama bagi perempuan. artinya agama tidak meihat umur, dimana jika seseorang sudah baligh, maka ia sudah dapat menikah.

Adapun dalam penelitian ini konsep pernikahan dini yang dipakai adalah konsep pernikahan yang berlaku secara formal di Indonesia sesuai dengan UU perkawinan tentang batasan perkawinan 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.

2. Nangkih ada pada masyarakat karo yang artinya laki-laki yang membawa lari perempuan yang menjadi idaman hati ke rumah keluarganya yaitu anak beru untuk segera dinikahkan. Nangkih dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang karena dilakukan disebabkan oleh adanya keinginan individual atau pasangan yang ingin menikah tetapi ditentang oleh kelompok masyarkat dalam hal ini keluarga karena dianggap tidak sesuai dengan harapan keluarga. Dimana nangkih dalam masyarakat karo menjadi jalan pintas mereka agar dapat segera melangsungkan pernikahan.

Makna abstrak adalah makna yang tidak dapat dilihat berupa nilai, norma dan status. Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Nilai adalah sebuah konsep yang menunjuk kepada sesuatu yang dianggap berharga dalam kehidupan. Menurut Anthony Giddens (1994) nilai adalah gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tentang apa yang dikehendaki, aa yang layak, dan apa yang baik dan buruk. Dimana nilai dapat berubah seiring dengan adanya waktu, bila dikaji dengan sudut pandang interaksionisme simbolik, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dimungkinkan karena berlangsungnya proses interaksi dalam masyarakat. Baik itu, interaksi antar anggota masyarakat atau dengan anggota masyarakat lainnya. Adapaun nilai yag ingin dilihat dalam penelitian ini adalah nilai sebuah pernikahan bagi kalangan masyarakat etnis karo baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pernikahan dini.

perempuan sebagai istri dan ibu yang mengurusi urusan rumah tangga dan mengasuh anak dan perah laki-laki sebagai suami dan ayah yang bertugas mencari nafkah dan mendidik anak.

4. Keluarga adalah lembaga sosial paling kecil dan primer di dalam masyarakat, dimana keluarga dibagi atas dua yaitu: keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga inti. Seseorang mendapatkan ikatan keluarga melalui dua, yaitu ikatan darah dan ikatan perkawinan.

Ikatan perkawinan adalah ikatan yang dianggap suci atau sakral dimana ikatan ini akan membentuk atau membentuk satu keluarga inti baru yang akan mengikat tali persaudaraan diantara kedua keluarga luas mereka. Seorang anak akan lepas dari keluarga intinya ketika ia memutuskan untuk menikah dan membentuk keluarga inti yang baru. Dimana dalam penelitian ini yang mau diteliti adalah keluarga dan perkawinan pada masyarakat karo. Arti keluarga dan perkawinan dalam masyarakat karo sama seperti yang dijelaskan diatas hanya saja perbedaannyanya terletak dari adatnya atau budayanya dimana dalam masyarakat karo dikenal istilah perkawinan secara nangkih dan pesta adatnya (erdemu bayu).

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Interaksionisme Simbolik

tindakan sosial itu dari sudut aktor. Mead melihat bahwa diri atau self menjalani internalisasi atau interpretasi subyektif atas realitas (obyektif) struktur yang lebih luas, dimana orang tak hanya menyadari orang lain tetapi juga mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis dia juga berinteraksi dengan dirinya sendiri, dimana interaksi dilakukan dengan bahasa ataupun isyarat.

Dalam interaksionisme simbolik terdapat tiga obyek pemaknaan (Margaret Poloma, 2000:257), yaitu:

1. obyek fisik seperti meja, tanaman, atau mobil; 2. obyek sosial seperti ibu, guru, atau teman;

3. dan obyek abstrak seperti nilai-nilai, hak atau peraturan.

Cara aktor atau individu melihat dan memaknai obyek-obyek yang ada menjadi suatu acuan bagaimana mereka bertindak. Adapun dalam penelitian ini mengarah pada obyek abstrak yaitu perkawinan atau pernikahan dini, dimana dengan teori interaksionisme simbolik akan dikaji hal yang melatar belakangi tindakan remaja yang memilih melakukan perkawinan atau pernikahan dini di usia mereka yang masih sangat muda. Pemaknaan ataupun simbol-simbol yang ada tidak bersifat universal atau sama di setiap masyarakat semua bergantung bagaimana individu itu memaknai obyek-obyek yang ada melalui interaksi, dimana manusia sebagai aktor akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan, dan mentransformir makna dalam hubungannya dengan situasi dimana dia ditempatkan dan arah tindakannya.

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.

2. Makna tersebut berasal dari interaksi seseorang dengan orang lain.

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Blumer menjelaskan bahwa pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakukan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain dan gambaran tentang diri sendiri. Masyarakat sebagai interaksionisme simbolik terdiri dari individu-individu yang memiliki kedirian (self) mereka sendiri (yakni membuat indikasi untuk diri mereka sendiri). Tindakan individu merupakan suatu konstruksi yang keberadaannya dibangun oleh individu melalui catatan dan penafsiran situasi dimana dia bertindak, sehingga kelompok atau tindakan kolektif terdiri dari beberapa susunan ataupun kumpulan tindakan beberapa individu yang disebabkan oleh penafsiran individu atau pertimbangan individu terhadap tindakan lainnya.

selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi. Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain:

1. Pikiran (Mind) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain, 2. Diri (Self) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari

penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (the-self) dan dunia luarnya, dan

3. Masyarakat (Society) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

I.6.2 Penyimpangan atau Nonkonfromitas

Penyimpangan mengacu pada perilaku, cara-cara bertindak, sikap, keyakinan, dan gaya yang melanggar norma-norma, aturan, etika dan harapan masyarakat. Masyarakat telah berusaha agar setiap anggota masyarakatnya berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat ditemukan adanya anggota masyarakat melakukan penyimpangan atau nonkonformitas.

sosial dalam dilihat dari siyuasi-situasinya, dimana tercela tidaknya suatu perbuatan tidak melekat pada perbuatan itu sendiri, melainkan tergantung pada defenisi sosial. Contohnya, seseorang laki-laki dianggap melakukan penyimpangan bilamana ia datang ke pesta ulang tahun dengan memakai baju renang, sedangkan busana demikian dianggap wajar dipakai di kolam renang tetapi ketia pesta ulang tahunnya di bertema renang dan diadakan di kolam renang atau tempat yang banyak airnya maka laki-laki tersebut dianggap tidak menyimpang. Sama hal nya terkait dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sebuah pernikahan dianggap tidak menyimpang bila pernikahan ini dilakukan dengan izin dan restu dari orang tua ke dua belah pihak tetapi pernikahan dianggap menyimpang apabila pernikahan tersebut dilakukan tanpa mendapat restu dari orang tua, dimana terjadi karena tindakan individu itu dianggap tidak sesuai dengan harapan dari kelompok atau masyarakat di sekitarnya.

Merton mengindentifikasi lima tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu, dimana tiga dari lima perilaku peran dalam menghadapi situasi tersebut merupakan perilaku menyimpang, yaitu:

1. Inovasi atau innovation merupakan cara dimana perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat (harapan) tetapi memakai cara yang dilarang atau tidak dibenarkan oleh masyarakat.

2. Ritualisme merupakan kebalikan dari inovasi dimana perilaku tidak mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat (harapan) tetapi memakai cara yang dibenarkan oleh masyarakat secara adat.