BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tumbuhan 2.1.1 Sistematika tumbuhan

Di dalam dunia tumbuhan, tanaman bawang merah diklasifikasikan sebagai

berikut :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Monocotyledoneae

Bangsa : Liliales

Suku : Liliaceae

Marga : Allium

Jenis : Allium cepa L. (Rahayu dan Berlian,1999).

2.1.2 Nama daerah

Nama daerah dari tumbuhan bawang merah : Bawang merah (Aceh dan

Palembang); pia (Batak); bawang sirah atau dasun merah (Minangkabau), barambang

sirah atau dasun merah (Minangkabau); bawang suluh (Lampung); bawang beureum

(Sunda); brambang atau brambang abang (Jawa Tengah dan Jawa Timur); bhabang

mera (Madura); jasum bang atau jasum merah (BaIi); bawangi (gorontalo); lasuna eja

(Makassar), lasuna cela (Bugis); laisuna mpilas (Roti); kalpeo miha (Timor); bawa

(Halmahera); bawa rohika (Ternate); bawa kahori (Tidore) (Rukmana, 1994).

2.1.3 Sejarah, habitat dan penyebaran

Tanaman bawang merah diduga berasal dari Asia. Sebagian literatur

menyebutkan bahwa tanaman ini dari Asia tengah (Palestina dan India), sebagian juga

menyebutkan bawang merah berasal dari Asia Barat yang berkembang ke Mesir dan

Turki. Bangsa Mesir mengenal bawang merah sejak 3200-3700 SM. Di Yunani dan

Israel, bawang merah dibudidayakan sejak 1500 SM. Eropa Barat, Timur dan Spanyol

mengenal bawang merah sejak abad kedelapan, lalu menyebar ke Amerika.

Penyebaran bawang merah telah meluas hampir ke setiap negara. Eropa Barat, Eropa

Timur, Spanyol, Amerika Serikat, Mesir dan Turki merupakan negara penghasil

bawang mereah terpenting di dunia. Di Indonesia, sentra budidaya bawang merah

diusahakan di hampir seluruh provinsi di Indonesia kecuali Riau, DKI Jakarta,

Kalimntan Barat dan Kalimantan Tengah (Rukmana, 1994). Daerah Samosir menjadi

sentra budidaya bawang merah di Sumatera Utara, (Rahayu dan Berlian,1999).

.Bawang merah termasuk tumbuhan semusim yang tumbuh dengan baik di

daerah beriklim kering yang cerah dengan udara panas, namun harus disertai

pengairan yang baik dengan ketinggian tanah 0-800 m di atas permukaan laut dan

suhu antara 25-32 0C. Tanah yang gembur dan subur serta banyak mengandung

humus sangat baik dengan pH antara 6,0-6,8 (sedikit agak asam-normal) cocok untuk

pertumbuhan bawang merah, sedangkan di tanah yang becek menyebabkan

pertumbuhan bawang merah menjadi kerdil dan umbinya mudah busuk. Pada pH

kurang dari 5,5 tanaman akan keracunan alumunium sehingga tanaman menjadi

kerdil, sebaliknya pada pH di atas 6,5 Mangan tidak dapat diserap akibatnya umbinya

menjadi kecil-kecil (Rukmana, 1994; Wibowo, 2008).

2.1.4 Morfologi tumbuhan

Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan terna (tanaman yang berbatang

lunak karena tidak membentuk kayu) rendah yang tumbuh tegak dengan tinggi

mencapai 15-50 cm, berakar serabut dengan sistem perakaran dangkal dan tidak

Di bagian atas discus terbentuk batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah

daun. Batang semu yang berada dalam tanah akan berubah bentuk dan fungsinya

menjadi umbi lapis (bulbus). Beberapa helai kelopak daun terluar (2-3 helai) tipis dan

mengering tetapi cukup liat, membungkus lapisan-lapisan kelopak daun di dalamnya

sehingga membentuk umbi yang kemudian berisi cadangan makanan bagi tunas yang

akan menjdi tanaman baru. Pada pangkal umbi tumbuh akar-akar serabut. Di bagian

atas umbi terdapat mata tunas yang disebut tunas lateral dan dapat tumbuh menjadi

tanaman baru. Daun berbentuk pipa, yakni bulat kecil memanjang antara 50-70 cm,

berlubang, bagian ujungnya meruncing, berwarna hijau muda sampai hijau tua dan

letak daun melekat pada tangkai yang ukurannya relatif pendek. Bunga akan muncul

dari tunas utama (tunas apikal) di bagian tengah umbi, dengan panjang 30-90 cm dan

terdapat 50-200 kuntum yang tersusun melingkar seperti payung. Biji mempunyai

bentuk agak pipih,sewaktu masih muda berwarna bening atau putih, tetapi setelah tua

menjadi hitam. Umbi lapis bawang merah sangat bervariasi, bentuknya ada yang

bulat, bundar sampai pipi, sedangkan ukuran umbi meliputi besar, sedang, dan kecil.

Warna kulit umbi merah muda sampai merah tua (Rukmana, 1994; Rahayu dan

Berlian,1999; Wibowo, 2008).

2.1.5 Khasiat

Secara tradisional bawang merah dapat bermanfaat untuk pengobatan beberapa

penyakit, seperti disentri, jantung koroner, influenza, tekanan darah tinggi, sembelit,

luka, bisul pada kulit, jamur pada vagina (trichomoniasis), demam, masuk angin,

impotensi dan cacar air. Selain itu bawang merah dapat berkhasiat menurunkan lemak

darah, tekanan darah, mencegah pembekuan darah, menyembuhkan asma, melawan

2.2 Parasetamol

2.2.1 Uraian Kimia

Parasetamol mempunyai nama IUPAC 4’-hidroksiasetanilida dengan rumus

struktur C8H9NO2. Pemeriannya berupa serbuk hablur, putih tidak berbau, dan

memiliki rasa sedikit pahit, larut dalam air mendidih dan dalam natrium

hidroksida 1N, serta mudah larut dalam etanol (Depkes, RI., 2014). Parasetamol

merupakan metabolit aktif fenasetin yang memiliki efek antipiretik yang

ditemukan di Jerman dan telah lama digunakan sejak tahun 1893 (Wilmana, 2013;

Katzung, 2012). Efek antipiretik ditimbulkan oleh gugus aminobenzen Obat ini

merupakan inhibitor COX-1 dan COX-2 di jaringan perifer dengan efek

antiinflamasi yang tidak signifikan. Nyeri akut dan demam efektif terobati dengan

dosis 325-500 mg empat kali sehari (Wilmana, 2013).

2.2.2 Farmakokinetik

Absorpsi parasetamol bergantung pada kecepatan pengosongan lambung,

namun umumnya diabsorpsi cepat dan sempurna. Obat ini tersebar ke seluruh

cairan tubuh dan sekitar 25% dari yang diabsorpsi terikat dengan protein plasma.

(Wilmana dan Gan, 2013). Konsentrasi puncak diperoleh 30-60 menit setelah

pemberian. Sejumlah parasetamol dimetabolisme oleh enzim hati untuk diubah

menjadi parasetamol sulfat dan glukoronida yang secara farmakologi inaktif,

kurang dari 5% dieksresikan dalam bentuk tidak berubah. Metabolit yang sedikit

namun reaktif (NAPQI) bersifat penting sebab merupakan toksik terhadap hati

dan ginjal. Waktu paruh parasetamol adalah 2-3 jam dan tidak dipengaruhi fungsi

ginjal. Dosis toksik dan gangguan hati dapat memperpanjang waktu paruh (Furst,

2.2.3 Farmakodinamik

Efek analgesik parasetamol yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri

ringan sampai sedang seperti sakit kepala, myalgia, nyeri setelah melahirkan di

mana pemberian aspirin tidak ditoleransi pasien dengan riwayat alergi, tukak

lambung, hemophilia dan bronkospasma dan juga diberikan kepada pasien

(Wilmana dan Gan, 2013; Furst, et al., 2012). Di Indonesia, penggunaan

parasetamol sebagai analgesik dan antipiretik berkembang luas. Nyeri akut dan

demam dapt diobati dengan dosis pemberian 325-500 mg empat kali sehari

(direkomendasikan tidak melebihi 4 g) atau dosisnya diturunkan jika pemberian

untuk anak-anak (Furst, et al., 2012). Jika dosis terapi tidak memberi manfaat,

biasanya dosis lebih besar tidak menolong. Penggunaannya sebagai antiinflamasi,

misalnya untuk mengobati arthritis rheumatoid bersifat inadekuat karena

merupakan penghambat biosisntesis prostaglandin yang lemah. Karena hampir

tidak mengiritasi lambung, parasetamol sering dikombinasi dengan AINS untuk

efek analgesik (Wilmana dan Gan, 2013).

2.3 Kuersetin

Kuersetin merupakan flavonol yang tedapat dalam buah dan sayur yang

memberikan efek bermanfaat bagi tubuh, dengan efek antioksidannya yang paling

potensial di antara berbagai senyawa polifenol. Kuersetin terbukti memiliki efek

antiinflamasi, antivirus, antibakteri dan antikarsinogenik. Dalam makanan,

kuersetin lebih banyak berada dalam bentuk terikat dengan gula, asam fenolat,

untuk selanjutnya diabsorbsi dan dimetabolisme sebagai aglikon (Materska,

2008).

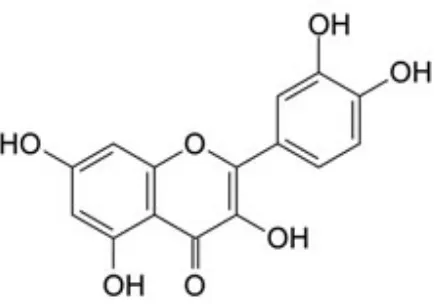

Gambar 2.1 Struktur Kuersetin (Domitrović, et al., 2012)

Kuersetin aglikon memiliki struktur lipofilik, namun demikian turunan

kuersetin dapat bersifat lipofilik maupun hidrofilik tergantung pada subtituen

yang terikat. Pada umumnya, turunan flavonoid dengan O-metil, C-metil dan

turunan prenil bersifat lipofilik. Glikosilasi paling tidak di satu gugus hidroksil

akan meningkatkan sifat hidrofiliknya (Materska, 2008).

Aktivitas antioksidan senyawa fenol salah satunya kuersetin dihubungkan

dengan kemampuan mentransfer satu atom H atau sebuah elektron, sama halnya

dengan pembentukan kompleks (chelation) dengan ion logam dan penghambatan

aktivitas enzim oksidase. Selain itu, aktivitas antioksidan juga disertai aktivitas

antivirus dan antibakteri. Aktivitas antioksidan ditandai dengan adanya gugus

hidroksil bebas dan posisinya yang menguntungkan. Reaksi kuersetin dengan

radikal bebas DPPH menunjukkan aktivitas antiradikalnya yang tinggi disebabkan

adanya gugus 1,2-dihidroksibenzena (katekol) di cincin B. Apabila bereaksi

dengan DPPH, kuersetin mendonorkan 2 atom H dan berubah menjadi intermediet

3-OH dan 5-OH di cincin A meningkatkan potensi antiksidan. Turunan kuersetin

memberikan efek farmakologi yang lebih rendah dibandingkan dengan bentuk

aglikonnya. Beberapa turunan kuersetin yang mengalami glikosilasi di C4’-OH

dapat menurunkan kemampuan mendonorkan H+ sehingga sifat antioksidannya

berkurang. Uji aktivitas antoksidan aglikon flavonoid, termasuk fisetin,

kaempferol, morin, mirisetin dan kuersetin menyimpulkan kemampuan potensi

penurunan radikal bebas ditunjukkan oleh gugus 4’-OH di cincin B (Brunetti, et

al., 2013).

Kuersetin dan turunannya secara umum mengalami konversi metabolik dan

berada dalam jaringan tubuh dengan mengalami glukuronasi, sulfasi dan metilasi.

Mekanisme pertama, ketiganya merupakan substrat potensial untuk enzim laktose

phlorizin hydrolaze (LPH) di brush border membran usus halus. Mekanisme

kedua memampukan absorpsi glikosida kuersetin melalui interaksi dengan

sodium-dependent glucose transporter 1 (SGLT1). Setelah diabsorpsi, glikosida

kemudian dihidrolisis oleh β-glikosidase di sitosol sebagian kecil sel mukosa

usus halus (Materska, 2008).

Kuersetin menempati jumlah terbanyak dari total flavonoid dalam bawang

merah, yakni 80% dalam bentuk kuersetin monoglukosida dan kuersetin

diglukosida (Lanzotti, 2006). Terdapat perbedaan dalam absorpsi kuersetin, 52%

diabsorpsi dalam bentuk terikat dengan glikosida, 24% diabsorpsi sebagai

aglikon, dan 17% sisanya diabsorpsi sebagai quersetin-3-rutinosida. Studi oleh

Wiczwoski, et al., menunjukkan 53,2 % kuersetin yang terdapat di kulit terluar

umbinya dalam bentuk kuersetin-4'-glukosida, kuersetin-3-glukosida, dan

kuersetin-3,4'-glukosida (Wiczwoski, et al., 2003).

Studi oleh Po’voa et al menyimpulkan bahwa kandungan flavonol terutama

kuersetin menurun dari lapisan terluar sampai ke dalam dan dari ujung atas

sampai pangkal bawah. Meningkatnya kusersetin seiring dangan bertambahnya

usia sel-sel yang menyusun lapisan umbinya, sehingga sel-sel di lapisan luar tentu

umurnya lebih tua dibandingkan di lapisan yang lebih dalam. Lapisan luar dan

bagian atas umbi paling banyak mengandung kuersetin, berkaitan dengan

fungsinya sebagai proteksi terhadap paparan sinar UV B (Gregorio et al., 2010).

2.4 Rutin

Rutin (kuersetin 3-O-rutinosida) merupakan flavonol yang terdiri dari

kuersetin aglikon dan rutinosida di atom C nomor 3 di cincin C. Rutin umumnya

terkandung di berbagai macam makanan, dan menunjukkan sejumlah aktivitas

biokimia dan farmakologi, seperti antioksidan, antiinflamasi dan antitumor. Uji

aktivitas heptoprotektor secara preventif oleh Domtrovic, dkk., menunjukkan

pemberian rutin dosis 50 dan 150 mg/kg secara peritoneal dapat

menurunkan peningkatan NO yang diinduksi CCl4. Peningkatan NO akan

memicu pembentukan nitrotirosin dan menyebabkan nekrosis (Dumitrovic, dkk.,

2.5 Hati

2.5.1 Anatomi hati

Hati merupakan organ padat terbesar dalam tubuh manusia dengan massa

mencapai 1,6 kg pada pria dan 1,4 kg pada wanita, dan menyumbang 2% massa

tubuh orang dewasa. Secara anatomi hati terletak di bawah diafragma, di kuadran

atas kanan abdomen, dengan posisi anterior dan posteriornya terlindungi oleh

tulang rusuk. Hati memiliki dua lobus dan lobus kanan enam kali lebih besar dari

lobus kiri. Hati menerima kurang lebih 1,3 liter darah per menit: 75 % berasal dari

vena (vena porta) dan sisanya dari arteri hepatik (Holt, 2008). Vena porta

membawa darah dari usus dan limpa, dan arteri membawa darah yang berasal dari

aorta, darah dari kedua pembuluh tersebut akhirnya bercampur di sinusoid

sebelum meninggalkan hati dalam vena hepatik (Murli, 2013).

Hepatosit berbentuk poligonal dengan sitoplasma yang eosinofilik dan

nukleus berbentuk oval atau bulat. Sel ini memiliki tiga permukaan, satu

menghadap sinusoid dan rongga Disse (basolateral), satu menghadap kanalikulus

(kanalikular) dan satu menghadap hepatosit yang berdekatan (lateral). Hepatosit

tersusun dalam barisan sel-sel yang berbentuk seperti jeruji di roda, dengan vena

sentral sebagai pusatnya. Tiap barisan dipisahkan oleh kapiler yang dialiri darah

yang dinamakan sinusoid, sehingga tampak seperti kanal. Kemampuan adapatasi

sinusoid sangat tinggi dan mampu memfasilitasi pertukaran molekul-molekul dari

lumen sinusoid ke hepatosit, begitu juga sebaliknya (Holt, 2008). Di sinusoid

dapat dijumpai sel endotel dan sel Kupffer. Sel endotel tersusun menyerupai

lapisan/jalur yang memudahkan pertukaran zat antara darah dengan hepatosit

stelat (sel Ito) yang perannya penting terhadap aliran darah sinusoid, fibrogenesis

dan penyimpanan vitamin A. Sel Kupffer bentuknya tidak teratur, cenderung

gepeng dan merupakan makrofag yang berperan dalam fagositosis. Terdapat juga

sel pit (sel limfosit hati) di sinusoid dan rongga Disse, sel ini mempunyai limfosit

T atau fenotip sel NK (natural killer) (Murli, 2013).

Secara mikroskopik, stuktur jaringan dijelaskan dengan konsep acinus

(modern) dan lobul (konvensional). Hepatosit dalam acinus dapat dibagi menjadi

tiga zona berdasarkan jarak sel dari traktus porta. Traktus porta terdiri atas duktus

biliaris, arteri hepatik, vena porta, pembuluh limfatik, saraf dan sel-sel inflamasi.

Mulai dari traktus porta, darah dari arteri dan vena mengalir melalui sinusoid

hingga mencapai vena sentral (Murli, 2013). Hepatosit yang berada dekat traktus

porta lebih dulu menerima nutrisi dan oksigen dari darah karenanya paling

resisten terhadap gangguan iskemik, daerah ini dinamakan zona 1 (periportal).

Hepatosit yang berada lebih jauh dari traktus porta akan menerima darah dengan

konsentrasi nutrisinya yang lebih rendah, dinamakan zona 3

(perisentral/sentrilobular), mengelilingi vena sentral dan beresiko besar

mengalami cedera hipoksia. Zona 2 (midzonal) berada di antara zona 1 dan zona

3. Pembagian fungsi metabolik berdasarkan letak zonanya dalam acinus. Zona 1

utamanya bertanggung jawab terhadap perubahan dalam darah porta, seperti kadar

glukosa dan insulin sehingga berperan dalam glikolisis dan glukoneogenesis.

Sintesis protein, β-oksidasi asam lemak, sintesis kolesterol dan sekeresi asam

empedu juga terjadi di zona 1. Hepatosit di zona 3 merupakan tempat utama

NADPH dan NADH reduktase, sehingga lebih beresiko mengalami kerusakan

yang diinduksi obat (Holt dan Smith, 2008).

Apabila dilihat dengan bantuan mikroskop elektronik, hepatosit memiliki

ciri yang menjadi karakter sel yang terlibat dalam berbagai fungsi metabolik,

yakni sejumlah mitokondria, lisosom, peroksisom, retikulum endoplasmik kasar

dan halus dan glikogen yang tersimpan di sitoplasma. Hepatosit memiliki banyak

mitokondria dan mengisi 20% dari volume keseluruhan sitoplasma. Hal ini

berkaitan dengan tingginya kebutuhan jaringan akan energi yang dipenuhi oleh

ATP yang diproduksi lewat jalur Krebs. Jumlah mitokondria di daerah

sentrilobular lebih sedikit dibanding periportal, namun ukurannya lebih besar.

Mitokondria juga terlibat dalam berbagai jalur metabolisme lain, termasuk

oksidasi asam lemak, metabolisme steroid, sintesis asam nukleat, pengaturan

kadar kalsium intrasel dan biosintesis haem. Protein yang membran mitokondria

mempunyai peran utama untuk mengatur dan mengeksekusi kematian sel

terprogram atau apoptosis. Penambahan umur akan mengurangi jumlah

mitokondria meski bentuk dan volumenya tetap. Retikulum endoplasma (RE)

kasar umumnya berada di tepi sinusoid, berkumpul di sekitar nukleus dan

mitokondria dan menjadi tempat utama sintesis berbagai protein, seperti albumin,

protein hormon dan growth factor, serta fibrionogen dan prototrombin.

Sebaliknya RE halus menyebar di seluruh hepatosit sebagai kumpulan vesikel

yang dekat dengan agregat glikogen. Fungsi RE halus adalah sintesis lipid,

akumulasi glikogen dan metabolisme obat dan steroid. Untuk melakukan semua

fungsinya membran RE halus mengandung enzim yang sangat penting yaitu

biotransformasi obat dan steroid endogen lewat sistem mono-oksigenase

mikrosom. Badan Golgi terlibat dalam sekresi empedu, pembentukan glikoprotein

dan lipoprotein serta distribusinya ke komponen intraselular, juga sintesis dan

perbaikan membran sel. Lisosom bertugas mendegradasi berbagai substrat.

Peroksisom berperan dalam oksidasi dan peroksidasi melalui pembentukan

hidrogen peroksida, juga degradasi asam lemak rantai panjang (Holt, 2008).

2.5.2 Fungsi hati

Hati mempunyai fungsi yang cukup banyak berkaitan dengan perannya

sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Hati mensekresi asam empedu yang

berperan dalam emulsifikasi lemak di usus halus. Protein yang disintesis di hati

berfungsi sebagai enzim, hormon maupun protein plasma. Beberapa enzim yang

disintesis di hati juga berguna dalam proses detoksifikasi zat-zat berbahaya. Hati

ikut menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah lewat proses

glikogenolisis dan glukoneogenesis. Hati melangsungkan metabolisme lemak

menjadi asam lemak, kolesterol dan lipoprotein. Hati merupakan tempat

penyimpanan vitamin terutama yang larut dalam lemak. Hati juga berperan besar

dalam detoksifikasi racun dan obat, serta memiliki sistem pertahanan tubuh

melalui sel Kupffer (Barret, et al., 2010; McKuskey, 2012).

2.5.3 Hepatotoksisitas

Hepatotoksisitas adalah cedera pada hati yang dihubungkan dengan fungsi

hati yang terganggu karena paparan obat atau agen non-infeksi. Molekul inorganik

yang dapat menyebabkan hepatotoksis contohnya arsen, fosfor, tembaga dan besi.

Senyawa organik yang berasal dari tumbuhan juga bersifat toksik, contohnya

termasuk obat-obatan juga merupakan hepatotoksin. Obat yang merusak hati akan

berdampak pada kadar enzim hati yang abnormal. Cedera hati akibat obat-obatan

atau Drug Induced Liver Injury (DILI) bertanggung jawab terhadap 5 %

pengobatan di rumah sakit dan 50% gangguan hati akut (Kumar, et al., 2014).

Banyak obat yang dapat menyebabkan toksisitas dengan gambaran biokimia,

klinis, histologi dan kronologi atau kombinasi semuanya yang khas. Beberapa

pola hepatotoksitas diketahui berdasarkan mekanisme cedera yang berbeda-beda.

Cedera hepatoseluler atau sitolitik melibatkan peningkatan kadar serum

transaminase, biasanya didahului diawali peningkatan total bilirubin dan sedikit

peningkatan ALP, contohnya isoniazid dan troglitazone. Cedera kolestatik

ditandai dengan peningkatan ALP yang cenderung lebih menonjol dibandingkan

ALT atau AST, contohnya asam klavulanat atau klorpromazin. Reaksi imun atau

hipersentivitas sering tertunda atau terjadi setelah paparan yang berulang, ditandai

demam, ruam dan eosinofilia. Fenitoin, nitrofurantoin atau halotan dapat

meningkatkan onset reaksi dan keparahan setelah pemberian berulang dalam

interval tertentu. Cedera mitokondria melibatkan steatosis mikrovesikular,

asidosis laktat dan peningkatan ringan serum aminotranferase, contohnya asam

valproat dan tetrasiklin parenteral dosis tinggi (Navarro dan Senior, 2006).

2.5.4 Mekanisme hepatotoksisitas yang diinduksi parasetamol

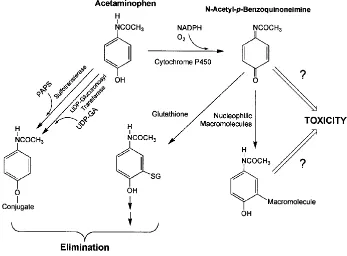

Setelah pemberian dosis terapi, sekitar 50-70% dosis parasetamol akan

terikat dengan glukuronida, 25-35% terikat dengan sulfat dan 5-15% sisanya

diekskresi di urin dalam bentuk konjugat asam merkapturat dan sistein. Ini

disebabkan konversi parasetamol ke bentuk reaktifnya yang bisa berikatan dengan

Hepatotoksisitas oleh parasetamol bukan sekedar kerusakan yang bersifat

tunggal namun merupakan hasil kontribusi dan integrasi berbagi

mekanisme.NAPQI terbentuk dari oksidasi langsung 2 elektron oleh sitokrom P450

(James, et al., 2003). Ketika pemberian parasetamol mencapai dosis toksik, jalur

glukoronidasi dan sulfasi mejadi jenuh. Metabolisme parasetamol dengan dosis toksik

menurunkan kadar GSH dalam hati hingga lebih dari 90%. Keadaan ini memicu

NAPQI berikatan

Gambar 2.2 Skema jalur metabolisme parasetamol (James, et al., 2003)

secara kovalen dengan gugus sulfhidril di protein sistein hepatosit membentuk

3-(cystein-S-yl)-acetaminophen (APAP-Cys) (Agarwal, et al., 2011; James, et al.,

2003). Hanya hepatosit yang mengandung ikatan parasetamol-protein dapat

mengalami nekrosis dan toksisitas berfokus pada area sentrilobular. Uji

menggunakan HPLC oleh Muddrew, et al., membuktikan jumlah ikatan

pada orang dewasa pada kasus gagal hati akut akibat parasetamol (Hinson, et al.,

2009).

Ion superoksida (O2-) dilepaskan sitokrom P450 2E1 yang juga membentuk

hidrogen peroksida (H2O2) lewat reaksi Fenton. Deplesi GSH yang seharusnya

menjadi kofaktor dalam detoksifikasi O2- meningkatkan kadar superoksida intrasel

dan stres oksidatif. Kadar nitrit oksida (NO) meningkat selama tokisisitas

parasetamol. O2- bereaksi cepat dengan NO membentuk peroksinitrit (ONOO-),

yang sangat penting dalam toksisitas, dengan konstanta laju reaksi 7 x 109 M-1 s-1

(James, et al., 2003). Peroksinitrit adalah agen penitrasi dan pengoksidasi yang

didetosifikasi oleh GSH yang berkurang akibat tokisitas parasetamol. (Agarwal, et

al., 2011). Peroksinitrit tidak hanya menyebabkan nitrasi protein tetapi juga dapat

menyerang target biologis secara luas. Nitrotirosin terbentuk di zona 3 atau

sentrilobular hati. Posisi NO menjadi cukup kritis, jika NO muncul akan bereaksi

dengan O2- membentuk peroksinitrit dan jika tidak, O2- akan menyebabkan

peroksidasi lipid (James, et al., 2003). Peroksidasi lipid merupakan oksidasi

sistematik asam lemak tidak jenuh, yang dalam hal ini menyusun membran sel,

menyebabkan fluiditas membran menurun sehingga nutrisi tidak bisa keluar

masuk sel. Diduga MPT terjadi bersamaan pembentukan RNS (Agarwal, et al.,

2011).

Oksidan stres akan mengaktifkan beberapa kinase, salah satunya adalah

C-Jun N-terminal kinase (JNK) yang kemudian bertranslokasi ke mitokondria. Ca2+

yang berakumulasi menginduksi terbentuknya pori transisi pemeabilitas membran

(MPT) yang melumpuhkan membran sel, pembengkakan matriks mitiokondria

endonuklease G and Apoptosis-inducing Factor (AIF). Hanya endonuklease G dan

AIF yang bertranslokasi ke nukleus dan memicu fragmentasi DNA (McGill, 2013).

Mitokondria kekurangan ATP sehingga tidak mampu melakukan apoptosis, suatu

program kematian sel yang membutuhkan banyak energi. Diperparah dengan

degradasi DNA, sel kemudian mengalami nekrosis.

2.5.5 Mekanisme hepatotoksisitas yang diinduksi karbon tetraklorida

Mekanisme kerusakan hati yang diinduksi parasetamol mirip dengan

kerusakan hati yang diinduksi karbon tetraklorida, yakni disebabkan radikal bebas

hasil metabolisme oleh enzim sitokrom P450. Karbon tetraklorida bersifat toksik

terhadap hati, ginjal, dan jantung sekaligus (Sulistia, 1995). Dampak racun karbon

tetraklorida (CCl4) tidak oleh molekul CCl4 tetapi oleh bentuk konversinya, yaitu

radikal bebas karbon triklorida (CCl3˙) (Robbins dan Kumar, 1995). Proses

konversi CCl4 menjadi CCl3˙ dapat digambarkan sebagai berikut:

CCl4 + e → CCl3 + Cl

-(Kumar, dkk., 2005).

Setelah masuk ke dalam hati CCl4 diaktivasi oleh enzim sitokrom P450,

(enzim fase I metabolisme xenobiotik hati) menjadi radikal karbon triklorida

(CCl3˙) dan selanjutnya CCl3˙ yang terbentuk dapat bereaksi dengan oksigen

membentuk karbon trikloro dioksida (CCl302˙) yang merupakan pencetus utama

peroksidasi lemak (Murray, dkk., 2003; Hodgson dan Levi, 2000).

Radikal bebas yang dihasilkan akan menyebabkan autooksidasi asam

lemak polifenolik yang terdapat dalam fosfolemak selaput (Robbins dan Kumar,

1995; Murray, 2000). Kemudian terjadi dekomposisi oksidatif lemak, dan

(Robbins dan Kumar, 1995). Peroksidasi lemak ini akan memicu terjadinya

peroksidasi lemak lebih lanjut (Murray, 2000).

Peroksidasi lemak menyebabkan kerusakan membran plasma yang dapat

mengakibatkan influks masif ion kalsium. Peningkatan ion kalsium merupakan

salah satu efek sitotoksik karbon tetraklorida yang akan mengaktifkan sejumlah

enzim seperti ATPase (mengurangi ATP), phospholipase (merusak membran),

protease (merusak membran dan protein sitoskleton), dan endonuclease

(memfragmentasi DNA dan kromatin). Selain itu, peningkatan ion kalsium

intraseluler juga menyebabkan peningkatan permeabilitas mitokondria dan

menginduksi terjadinya apoptosis dan kematian sel (Klaasen, dkk., 2003; Kumar,

dkk., 2005).

2.5.6 Biomarker hepatotoksisitas

Terdapat sejumlah biomarker untuk menilai hepatotoksisitas yang diukur

melalui serangkaian tes fungsi hati. Tes ini cenderung lebih menggambarkan

adanya kerusakan hati atau juga obstruksi saluran empedu dibandingkan menilai

fungsi hati, kecuali untuk estimasi protein serum (albumin dan protrombin).

Walaupun merupakan petunjuk yang lemah mengenai kapasitas hati untuk

memetabolisme obat, tes ini sangat bermanfaat pada pemantauan arah

perkembangan penyakit hati (setelah diagnose ditetapkan) dan respons psien

terhadap pengobatan (Kenward dan Tan, 2003).

a. Aspartat transminase dan Alanin transminase

Aspartat transminase (AST) dan Alanin transminase (ALT) mengkatalisis

reaksi reduksi gugus amino dari alanin atau aspartat ke α-ketoglutarat dan

terdapat di hati, otak, otot rangka dan jantung. ALT lebih banyak dijumpai di hati

dan sedikit di otot rangka dan jantung. Peningkatan ALT dan AST juga bisa

berasal dari luar hati, contohnya dari otot rangka. Hepatosit yang rusak

mengeluarkan komponen dari dalam sel termasuk ALT dan AST ke luar sel.

Enzim yang dilepaskan akhirnya masuk ke sirkulasi dan meningkatkan kadar AST

dan ALT. 80% aktivitas AST di hati manusia berasal dari isoenzim di

mitokondria, sedangkan sirkulasi AST pada manusia normal berasal dari isoenzim

di sitoplasma. Peningkatan AST yang tinggi terjadi ketika nekrosis di jaringan hati

sudah meluas, sehingga lebih dikaitkan dengan infark miokardAST terdapat di

mitokondria dan sitoplasma sel, sedangkan ALT hanya terdapat di sitoplasma .

Tingkat kenaikan AST dan ALT dikelompokkan menjadi tinggi, sedang dan

ringan. Peningkatan yang tinggi (>20 kali lipat hingga mencapai >1000 IU/L)

menandakan hepatitis virus berat, nekrosis yang diinduksi obat dan toksin lain

serta syok sirkular. Peningkatan sedang (3-20 kali lipat) biasanya terjadi pada

hepatitis akut, hepatitis neonatus, hepatitis kronik, hepatitis autoimun, hepatitis

yang diinduksi obat dan gangguan saluran empedu akut. Peningkatan ALT lebih

besar dibandingkan AST kecuali pada hepatitis kronik, bahkan AST bisa

mencapai nilai normal pada 75% penderita hepatitis akut dalam waktu 8 minggu

sejak timbulnya penyakit. Peningkatan ringan (1-3 kali lipat) biasanya dijumpai

pada hepatitis neonatus yg disebabkan sepsis, perlemakan hati, sirosis, hepatitis

steatotik non alkohol, toksisitas obat, olahraga berlebihan dan beberapa gangguan

hati lain, terkadang penigkatan ALT juga dijumpai pada orang normal (Thapa dan

Walia, 2007).

Total bilirubin adalah gabungan bilirubin yang terkonjugasi (langsung) dan

tidak terkonjugasi (tidak langsung). Hasil dari degradasi hemoglobin ini

merupakan marker dari cedera hepatobilier, termasuk kolestasis dan efek bilier.

Bilirubin dapat meningkat tanpa gangguan hati, misalnya karena hemolisis. Hasil

analisis bilirubin tidak langsung terhadap bilirubin tidak langsung tidak terlalu

dibutuhkan dibandingkan menilai jumlah keseluruhan (Thapa dan Walia, 2007).

c. ALP

ALP (alkalin fosfatase) berada di membran sel, terutama heptosit. ALP

berfungsi menghidrolisis monofosfatase pada pH basa. Beberapa isoenzim ALP

yang berasal dari hati, tulang, usus halus, ginjal dan plasenta telah diidentifikasi di

manusia dan hewan pra klinik. ALP merupakan marker utama gangguan

hepatobilier dan kolestasis, dengan peningkatan sedang sampai tinggi. Pada

sirosis bilier, ALP akan meningkat hingga 20 kali lipat dibarengi peningkatan

GGT, dengan atau tanpa peningkatan ALT (Thapa dan Walia, 2007).

d. aktivitas GGT

Aktivitas GGT (gamma glutamil transferase) berada di hati, ginjal dan

pankreas tetapi jumlahnya di hati lebih sedikit dibandingkan di ginjal. GGT

memiliki banyak fungsi seperti mengkatalisis transfer gugus glutamil ke asam

amino dan peptide rantai pendek. GGT merupakan marker penting untuk

gangguan hepatobilier khususnya kolestasis dan sensitivitasnya sangat tinggi

dengan tingkat koreksi yang rendah pada manusia. Peningkatan GGT dan ALP

membantu membedakan gangguan hati dengan tulang yang tidak disertai

peningkatan GGT (Thapa dan Walia, 2007).

Albumin disintesis di hati dan perubahan konsetrasi serunya merupakan

petunjuk yang berguna terhadap fungsi sintesis hati maupu tingkat penyakit hati

kronis. Konsentrasi albumin plasma menurun pada penyakit hati kronis tetapi

cenderung normal (Kenward dan Tan, 2003).

f. Prothrombin time (PT)

Protrombin adalah faktor pembekuan darah yang disintesis di hati dan

mempunyai waktu paruh dua sampai tiga hari. Prothrombin time merupakan

waktu yang diperlukan untuk menghasilkan clot dalam kondisi standar.

Prothrombin time biasanya diukur sebagai INR (Internasional Normalised Ratio)

atau rasio antara PT pasien dengan PT kontrol normal. INR diperpanjang oleh

adanya kegagalan sel hati (berkaitan dengan sintesis oleh sel hati) dan kolestasi

(berkaitan dengan penurunan absorpsi vitamin K). PT sangat bermanfaat untuk

memperkirakan tingkat keparahan penyakit baik yang akut maupun yang kronis