Oleh

RACHMAWATI PUTRISA MISNIAR A34403064

PROGRAM STUDI PEMULIAAN TANAMAN DAN TEKNOLOGI BENIH FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian Pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh

RACHMAWATI PUTRISA MISNIAR A34403064

PROGRAM STUDI PEMULIAAN TANAMAN DAN TEKNOLOGI BENIH FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

Allah sangat sayang padaku dengan segala kealphaan yang aku punya... Allah memberiku petunjuk saat aku kehilangan arah dan sempat tak berdaya,

sehingga akhirnya aku bisa menyelesaikan karya ini...

Bahkan Allah mengirimkan kasih sayangNYA melalui orang-orang disekitarku, yang selalu memberikanku semangat & motivasi...

Untuk semua tak banyak kata yang sanggup aku lukiskan, semua rasa bercampur dalam hati...

Hanya kata "TERIMA KASIH" yang bisa aku ucapkan... Hanya Allah yang sanggup membalasnya...

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

dustakan? Tidak Ada balasan kebaikan kecuali kebaikan

dustakan? Tidak Ada balasan kebaikan kecuali kebaikan

dustakan? Tidak Ada balasan kebaikan kecuali kebaikan

dustakan? Tidak Ada balasan kebaikan kecuali kebaikan

(pula)"

(pula)"

(pula)"

(pula)"

RACHMAWATI PUTRISA MISNIAR. Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma Terhadap Keragaan Tanaman Aglaonema sp. Dibimbing oleh SYARIFAH IIS AISYAH.

Penelitian dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret sampai dengan minggu pertama bulan Agustus 2007 dan berlokasi di Kayu Manis, Salabenda, Bogor. Penelitian bertujuan untuk mempelajari respon dari kedua varietas aglaonema yang digunakan terhadap dosis iradiasi sinar gamma (10-50 Gy) yang dilakukan dengan teknik iradiasi tunggal (acute irradiation), mendapatkan nilai LD50, serta memperoleh mutan-mutan baru dari tanaman aglaonema pada kedua

varietas yang digunakan.

Bahan tanaman yang digunakan adalah aglaonema dari dua varietas, yaitu A. costatum (spesies alam) dan A. donna carmen (spesies hibrida) yang berasal dari stek bonggol berumur sekitar tiga bulan. Rancangan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan petak utama Acak Kelompok. Varietas aglaonema yang terdiri dari 2 taraf ditempatkan sebagai petak utama, sedangkan dosis iradiasi sinar gamma yang terdiri dari 6 taraf ditempatkan sebagai anak petaknya. Setiap perlakuan terdiri dari 3 ulangan dan setiap ulangan terdiri atas 4 tanaman. Dikarenakan pengukuran respon untuk karakter-karakter vegetatif yang sama dari setiap satuan percobaan dilakukan berulang-ulang pada waktu tumbuh yang berbeda, maka digunakan model analisis yang berbeda, yaitu dengan Data Pengamatan Ganda. Pada model analisis ini waktu tumbuh ditempatkan sebagai faktor tambahan dan memperlakukannya sebagai satuan percobaan terkecil (anak-anak-petak). Pengamatan berulang ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan respon yang diberikan tanaman seiring dengan bertambahnya umur tanaman setelah iradiasi diaplikasikan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlakuan menunjukkan pengaruh yang nyata pada karakter vegetatif jumlah daun, jumlah pucuk daun, dan panjang tangkai daun saja. Persentase tanaman hidup dari bahan tanaman setelah perlakuan iradiasi menunjukkan tidak adanya pengaruh yang nyata sampai

Rendahnya radiosensitivitas ini berdampak pada tidak terbentuknya mutan-mutan yang diinginkan. Kimera berupa mosaik yang muncul pada beberapa tanaman A. donna carmen diduga bukan akibat iradiasi sinar gamma yang dilakukan, melainkan terbawa genetik dan diturunkan dari generasi sebelumnya.

Penulis dilahirkan pada tanggal 23 April 1983 di Jakarta. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Mis’an dan Ibu Djumiar MS.

Penulis berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan formal di SD Negeri Parapat Tangerang pada tahun 1995, SLTP Negeri VI Tangerang pada tahun 1998, dan SMU Negeri 2 Tangerang pada tahun 2001. Penulis pernah mengecap pendidikan di STT Telkom Bandung, kemudian melalui jalur SPMB pada tahun 2003 penulis diterima di Program Studi Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penulis pernah mengikuti magang liburan di PT East West Seed Indonesia (EWSI) Purwakarta, Jawa Barat. Selama melakukan kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis sempat diterima bekerja di PT Falcon Pictures, yang bergerak di bidang Production House

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan semangat, petunjuk, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berisi laporan akhir dari kegiatan penelitian yang berjudul “Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma Terhadap Keragaan Tanaman Aglaonema sp.”, yang dilaksanakan sebagai tugas akhir pada Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, seluruh keluarga, dan Agung Haryanto, atas cinta-kasih sayang, doa, semangat, kepercayaan, dan harapan yang telah diberikan.

2. Dr. Ir. Syarifah Iis Aisyah, MSc. Agr. sebagai dosen pembimbing skripsi, atas segala kesempatan, bimbingan, saran, bahkan semangat selama peyusunan skripsi ini berlangsung.

3. Dr. Tatiek kartika S., Ms sebagai dosen pembimbing akademik.

4. Pak Willy Bayuardi (yang juga sebagai dosen penguji) dan Ibu Yudiwanti atas segala masukan dan bantuan dalam pengolahan data penelitian, serta Ibu Diny Dinarti sebagai dosen penguji atas masukan yang telah diberikan.

5. Teman-teman satu tim penelitian (Ari dan Eneng) atas kerjasamanya.

6. Sita, Andari, Yusuf Pulungan, Yudi, dan teman-teman PMTB’40 dan AGH lainnya yang telah ikhlas memberikan bantuan dan semangat selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

7. Staf KomDik (Mas Dzikri dan Pak Kohar), yang turut melancarkan segala hal yang berhubungan dengan syarat kelulusan.

8. Teman-teman di PT Falcon Pictures, yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.

9. Serta berbagai pihak yang turut membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. Akhirnya semoga karya ini dapat diterima dan bermanfaat.

Bogor, Mei 2008

DAFTAR ISI

Halaman PENDAHULUAN Latar Belakang ...1 Tujuan ...2 Hipotesis ...3 TINJAUAN PUSTAKA Tanaman Aglaonema...4Budidaya Tanaman Aglaonema ...5

Induksi Mutasi...6

Radiasi Sinar Gamma ...8

Teknik Iradiasi ...9

Kimera ...10

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian ...12

Bahan dan Peralatan Penelitian...12

Metode Penelitian...13

Pelaksanaan Penelitian ...15

Pengamatan ...17

HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Umum ...19

Radiosensitivitas Tanaman Aglaonema sp. ...21

Karakter Vegetatif ...22

Tanaman Mutan...29

KESIMPULAN DAN SARAN ...31

DAFTAR PUSTAKA ...32

DAFTAR TABEL

Teks

Nomor Halaman

1. Waktu yang Diperlukan Tiap Dosis Iradiasi Sinar Gamma... 16 2. Rekapitulasi Hasil Uji F pada Beberapa Karakter Vegetatif

Aglaonema sp. Akibat Iradiasi Sinar Gamma... 23

3. Pengaruh Kombinasi Dosis Iradiasi Sinar Gamma (Gy) dan Waktu Tumbuh terhadap Karakter Jumlah Daun pada Stek

Bonggol Aglaonema sp... 25

4. Pengaruh Kedua Varietas Aglaonema sp. Terhadap Jumlah Daun Akibat Iradiasi Sinar Gamma pada Stek Bonggol Aglaonema sp... 26

5. Pengaruh Kombinasi Varietas dan Waktu Tumbuh Tanaman terhadap Jumlah Pucuk Daun Akibat Iradiasi Sinar Gamma pada Stek Bonggol Aglaonema sp... 26

6. Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma (Gy) terhadap Jumlah Pucuk

Daun pada Stek Bonggol Aglaonema sp... 27

7. Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma (Gy) terhadap Panjang Tangkai

Daun (cm) pada Stek Bonggol Aglaonema sp... 28

8. Pengaruh Waktu Tumbuh Tanaman terhadap Panjang Tangkai Daun (cm) Akibat Iradiasi Sinar Gamma pada Stek Bonggol

Lampiran

Nomor Halaman

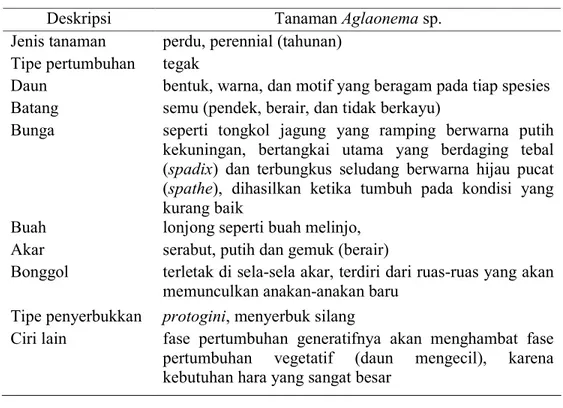

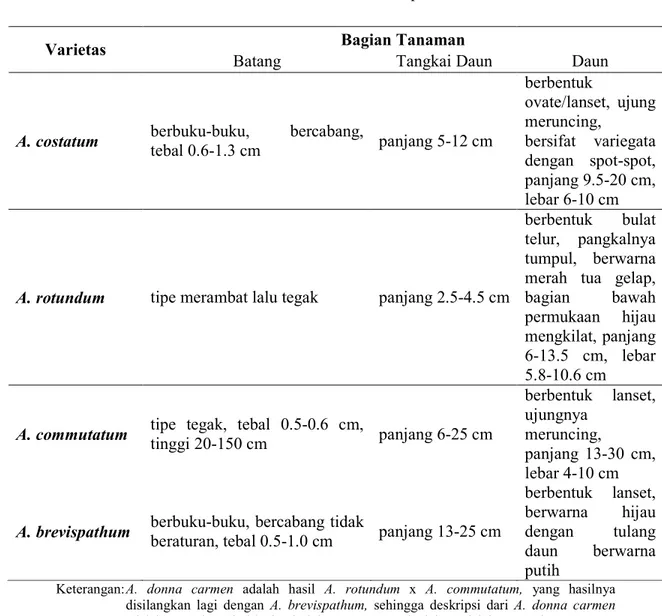

1. Deskripsi Umum Tanaman Aglaonema sp.………. 34 2. Deskripsi Umum Tanaman A. costatum, A. rotundum,

A. commutatum, dan A. brevispathum………. 35

3. Data Klimatologi Bogor (Salabenda) Tahun 2007……….. 36 4. Sidik Ragam Persentase Tanaman Hidup Akibat Iradiasi Sinar

Gamma pada Stek Bonggol Aglaonema sp. pada 18 MSI………. 36

5. Sidik Ragam Karakter Jumlah Daun Akibat Iradiasi Sinar Gamma pada Stek Bonggol Aglaonema sp……….. 37

6. Sidik Ragam Karakter Panjang Tangkai Daun Akibat Iradiasi

Sinar Gamma pada Stek Bonggol Aglaonema sp……….. 37

7. Sidik Ragam Karakter Jumlah Pucuk Daun Akibat Iradiasi Sinar Gamma pada Stek Bonggol Aglaonema sp……… 38

8. Sidik Ragam Karakter Panjang Daun Akibat Iradiasi Sinar Gamma

pada Stek Bonggol Aglaonema sp………. 39

9. Sidik Ragam Karakter Lebar Daun Akibat Iradiasi Sinar Gamma

DAFTAR GAMBAR

Teks

Nomor Halaman

1. Struktur Jaringan Meristem Apikal dan Tiga Tipe Kimera………. 11 2. Mesin Gamma Chamber 4000A... 13 3. Tanaman A. donna carmen dengan Dosis Aplikasi Sinar Gamma

50 Gy Terserang fusarium stem rot dan Ciri Serangan Belalang.... 20

4. Kimera pada A. donna carmen pada Tanaman Kontrol dan

Tanaman dengan Dosis Aplikasi Sinar Gamma 50 Gy……...…… 30

Lampiran

Nomor Halaman

1. Kondisi Umum Rumah Plastik Kayu Manis, Salabenda, Bogor... 40 2. Tanaman Varietas A. costatum Hasil Iradiasi Sinar Gamma……... 41

Latar Belakang

Aglaonema (Aglaonema sp.) merupakan salah satu tanaman hias daun yang keberadaannya mulai dikenal masyarakat umum dan banyak dicari oleh pencinta tanaman hias. Daya tarik utama aglaonema terletak pada keelokan corak daun yang berpadu dengan kilauan warnanya yang indah (Subono & Andoko, 2004; Junaedhie, 2006). Aglaonema sering digunakan sebagai tanaman pengisi taman di halaman rumah (outdoor plant) maupun diletakkan sebagai tanaman hias pot di dalam ruang (indoor plant).

Nilai ekonomi pada tanaman hias tergantung dari nilai estetika yang dimiliki tanaman hias itu sendiri. Semakin tinggi nilai estetika yang dimiliki, semakin tinggi pula nilai ekonominya. Pada tanaman hias daun, nilai estetika yang dimiliki dapat berupa keragaman bentuk daun, jumlah daun, warna daun ataupun keragaman fenotipik lain yang dapat menambahkan keistimewaannya. Keragaman fenotipik tersebut dapat diciptakan melalui berbagai cara, diantaranya melalui hibridisasi dan induksi mutasi.

Dalam usaha untuk meningkatkan nilai ekonomi dari tanaman aglaonema guna lebih memajukan agribisnis tanaman ini, maka peningkatan keragaman varietas dan penggunaan varietas yang lebih unggul sangat diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman aglaonema perlu dilakukan agar diperoleh tanaman aglaonema dengan fenotipe yang lebih beragam dan disenangi konsumen. Fenotipe atau varietas baru dapat diperoleh melalui teknik-teknik pemuliaan konvensional tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga akan lebih mudah melalui proses induksi mutasi dibandingkan melalui hibridisasi atau seleksi.

Subono dan Andoko (2004) mengemukakan bahwa pada aglaonema, hibridisasi atau persilangan antar varietas aglaonema yang berbeda telah berhasil menciptakan aglaonema bernilai ekonomi lebih tinggi dan menjadikannya tanaman hias daun yang lebih populer. Sedangkan keragaman aglaonema yang diperoleh melalui induksi mutasi saat ini masih jarang didapatkan. Menurut Subono dan Andoko (2004), aglaonema mutasi yang sering dijumpai adalah

aglaonema variegata, yaitu daunnya memiliki corak putih yang tidak merata. Selain itu mutasi yang mungkin terjadi pada aglaonema adalah akibat adanya kombinasi genetik yang sulit diprediksi ketika melakukan hibridisasi (penyilangan). Kemudian melalui perbanyakan vegetatif yang terus menerus dilakukan, sel-sel termutasi yang sebelumnya dorman, terpicu untuk berkembang dan membentuk tunas atau bagian yang mengalami penyimpangan. Perubahan yang biasa terjadi pada tanaman aglaonema dapat berupa warna, gurat daun, dan bentuk daun yang berlainan (Trubus Infokit, 2006)

Crowder (1986) menyatakan bahwa mutasi adalah suatu proses dimana suatu gen pada bahan keturunan mengalami perubahan kenampakan fenotipe yang diturunkan. Gen yang mengalami perubahan (mutasi) tersebut disebut mutan. Menurut Crowder, radiasi adalah istilah yang digunakan untuk berbagai bentuk pancaran cahaya, pancaran panas, pancaran radio dan TV serta sinar ultra violet. Sinar gamma adalah sinar yang dipancarkan dari isotop radioaktif dan reaktor nuklir, panjang gelombangnya lebih pendek dari sinar-X, lebih kuat daya tembusnya terhadap jaringan (mencapai satuan cm), dikenal sebagai sinar kuat, dan penting untuk menginduksi perubahan genetik (Briggs & Costatin, 1977; Crowder, 1986).

Dalam penelitian ini dilakukan induksi mutasi dengan menggunakan mutagen fisik berupa iradiasi sinar gamma yang diberikan melalui teknik iradiasi tunggal (acute irradiation) pada tanaman aglaonema. Dua jenis aglaonema yang digunakan adalah dari jenis spesies asli (Aglaonema costatum) dan jenis hibrida (Aglaonema donna carmen).

Tujuan Tujuan penelitian ini adalah :

1. Melihat pengaruh dari pengaplikasian beberapa dosis iradiasi sinar gamma pada keragaan dua varietas aglaonema yang digunakan.

2. Mendapatkan nilai LD50 dari iradiasi sinar gamma, untuk menginduksi

mutasi, pada dua varietas aglaonema yang digunakan.

3. Memperoleh mutan-mutan baru dari tanaman aglaonema pada dua varietas yang digunakan.

Hipotesis Penelitian ini memiliki hipotesis yaitu :

1. Terdapatnya pengaruh pada keragaan dari tiap varietas aglaonema yang digunakan terhadap tiap-tiap dosis iradiasi sinar gamma yang diaplikasikan.

2. Terdapatnya nilai LD50 dari iradiasi sinar gamma yang berbeda, untuk

menginduksi mutasi, pada tiap varietas yang digunakan.

3. Diperolehnya mutan-mutan baru dari tanaman aglaonema pada tiap-tiap varietas yang digunakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Aglaonema

Tanaman aglaonema berasal dari Afrika, utara sampai selatan Cina dan Asia Tenggara, yaitu mulai dari Bangladesh Timur, Filipina, Malaysia, dan

Indonesia Timur1. Subono dan Andoko (2004) menambahkan bahwa aglaonema

yang berasal dari Asia Tenggara beberapa varietasnya berasal dari Indonesia. Habitat aslinya adalah hutan tropis. Deskripsi umum dari tanaman ini dapat dilihat pada Tabel Lampiran 1. 2Klasifikasi secara lengkap tanaman ini adalah sebagai berikut : Divisi : Magnoliophyta Kelas : Liliopsida Ordo : Alismatales Famili : Araceae Genus : Agalonema Spesies : Aglaonema sp.

Conover (1992) menyatakan bahwa aglaonema dan dieffenbachia berada dalam famili yang sama, yaitu Araceae. Kebanyakan orang sulit membedakan antara aglaonema dengan dieffenbachia atau blanceng. Menurut Junaedhie (2006), sosok fisik aglaonema tidak setinggi dieffenbachia dan daunnya lebih kecil, selain itu batang dieffenbachia lebih besar dan tidak tumbuh membentuk rumpun seperti aglaonema.

Aglaonema terdiri dari tiga kelompok spesies, yaitu aglaonema spesies alam, aglaonema hibrida, dan aglaonema mutan. Kelompok pertama adalah spesies aglaonema yang asli alam, kelompok kedua adalah spesies aglaonema yang dirakit lewat persilangan, dan kelompok ketiga adalah spesies aglaonema yang mengalami mutasi atau perubahan sifat sehingga penampilannya jauh berbeda dari induknya. Aglaonema spesies alam terdiri dari 25 jenis yang sebagian besar berwarna hijau dan sebagian lagi berwarna merah. Aglaonema spesies alam yang sudah dikenal diantaranya A. Rotundum (berwarna merah),

1

http: //www.Botany.com dan http://www.en.wikipedia.org 2

A. commutatum, A. costatum, A. crispum, A. pictum, A. siamense, A. nitidum, A. modestum, A. ovatum, A. nitidum, dan A. simplex. Aglaonema mutasi yang sering dijumpai adalah aglaonema variegata, yaitu daunnya memiliki corak putih tidak merata (Subono & Andoko, 2004; Junaedhie, 2006). Junaedhie (2006) juga menambahkan bahwa aglaonema hibrida (hasil silangan) dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hibrida dari golongan yang berwarna hijau, putih, dan silver (HpS) dan hibrida dari golongan yang berwarna non-hijau, putih, dan silver (Non-HpS).

Budidaya Tanaman Aglaonema

Tanaman aglaonema dapat diperbanyak secara generatif maupun vegetatif. Menurut Subono dan Andoko (2004), dikarenakan matangnya serbuk sari dan putik dalam satu bunga tidak bersamaan, kemungkinan perbanyakan secara generatif melalui penyerbukan secara alamiah relatif kecil. Pemuliaan aglaonema melalui hibridisasi dapat dilakukan untuk mendapatkan spesies-spesies baru dengan sifat-sifat yang diinginkan, akan tetapi teknik konvensional ini membutuhkan waktu yang cukup lama dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Perbanyakan aglaonema secara vegetatif biasanya dilakukan dengan pemisahan anakan, pemotongan induk, stek batang, dan cangkok, akan tetapi yang paling banyak dilakukan adalah pemisahan anakan (Junaedhie, 2006).

Subono dan Andoko (2004) menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk menanam aglaonema adalah permulaan musim kemarau, meski harus rajin menyiramnya. Pada saat musim hujan datang yang biasanya rawan terhadap berbagai gangguan hama dan penyakit, diharapkan tanaman sudah cukup kuat untuk bertahan.

Pada habitat aslinya aglaonema hidup di bawah naungan pepohonan, sehingga hanya menerima sekitar 40% cahaya matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis. Kondisi tersebut dapat membuat aglaonema tumbuh dengan optimal dan berdaun rimbun. Intensitas sinar matahari lebih dari 50% yang diterima tanaman ini dapat mengakibatkan daun-daunnya berwarna kusam, bahkan terbakar dan akhirnya mati (Subono & Andoko, 2004). Junaedhie (2006) menambahkan bahwa kebutuhan cahaya dan panas bagi aglaonema di dataran

rendah dan sedang sampai tinggi berbeda, sehingga di dataran sedang sampai tinggi biasanya digunakan penaung berupa jaring atau shading net 75% dan di dataran rendah digunakan shading net 85%.

Hidup di bawah naungan pepohonan menyebabkan aglaonema beradaptasi dengan kondisi kelembaban yang relatif tinggi. Tanaman ini menyukai udara dengan kelembaban 50-75% dengan perpaduan suhu ideal sekitar 25-29oC pada siang hari dan 18-21oC pada malam hari (Junaedhie, 2006). Menurut Junaedhie (2006), sebenarnya aglaonema adalah jenis tanaman yang mudah beradaptasi dengan perubahan suhu. Namun, suhu ideal tetap harus dijaga untuk menunjang pertumbuhannya. Suhu yang ada di bawah atau di atas suhu ideal membuat proses kimiawi berlangsung lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Pada kondisi seperti ini, aglaonema menjadi stress dan pertumbuhannya terhambat.

Menurut Subono dan Andoko (2004), aglaonema juga termasuk tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah yang relatif banyak. Daerah perakaran yang lembab membuatnya segar dan kekurangan air akan menyebabkan layu bahkan pertumbuhannya menjadi terganggu.

Subono dan Andoko (2004) mengemukakan bahwa di habitat aslinya, perakaran aglaonema berada di tanah yang penuh humus, sehingga selain kaya unsur hara juga bersifat porous. Kondisi seperti ini membuat tanaman tumbuh optimal dengan daun-daun yang subur dan berwarna cemerlang. Media tanamnya harus dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai kondisi tersebut, yaitu tersusun dari bahan-bahan ringan namun kaya akan unsur hara, seperti campuran cocopeat, arang sekam, dan pasir halus yang telah dicampur humus.

Induksi Mutasi

Mutasi adalah suatu proses dimana suatu gen mengalami perubahan struktur. Dalam arti luas, mutasi dihasilkan dari segala macam tipe perubahan bahan keturunan yang mengakibatkan perubahan penampakan fenotipe yang diturunkan. Gen yang berubah karena mutasi disebut mutan (Crowder, 1986). Mogea (1991) menambahkan bahwa dalam prosesnya mutasi terjadi karena adanya perubahan urutan (sequence) nukleotida DNA kromosom, yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada bentuk protein enzim, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan keragaman tanaman. Crowder (1986) juga mengemukakan bahwa pemuliaan mutasi, dalam arti sempit, berarti perbanyakan suatu mutan secara langsung dan kemudian dilepaskan sebagai varietas baru.

Dilihat dari faktor penyebabnya, mutasi dapat terjadi secara spontan (mutasi alam) dan buatan (mutasi induksi). Mutasi alam terjadi dengan sendirinya di alam dan biasanya sangat jarang terjadi. Mutasi alam ini dapat disebabkan oleh radiasi alami yang berasal dari mineral radioaktif dan sinar kosmik (Crowder, 1986). Mutasi buatan (mutasi induksi) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan iradiasi (mutagen fisik) dan menggunakan mutagen kimia. Pada proses iradiasi, mutagen fisik yang biasa digunakan adalah sinar X, sinar gamma, sinar beta, partikel alfa, neutron cepat dan lambat, dan sinar ultra ungu. Mutagen kimia yang biasa digunakan dalam proses muatasi buatan, diantaranya EMS (Ethyl Methanesulfonat), DES (Diethyl Sulphate), dan MNU (Methyl Nitrosa urea) (Mogea, 1991).

Berdasarkan tempat terjadinya mutasi dapat dibedakan menjadi mutasi gen (gene mutation) yang biasa disebut juga mutasi titik (point mutation) dan mutasi kromosom (chromosome mutation). Mutasi gen adalah jika terjadi perubahan pada tingkat gen atau sepasang basa saja, sedangkan mutasi kromosom terjadi jika perubahan terdapat di tingkat kromosom baik terhadap jumlah maupun struktur kromosom (Crowder, 1986; Djojosoebagio, 1988).

Maluszynski (1990) mengemukakan bahwa induksi mutasi dalam suatu program pemuliaan tanaman dapat digunakan dan memiliki kemungkinan berhasil tergantung dari (a) deskripsi genetik spesies, (b) tersedianya sumber gen dari koleksi plasma nutfah yang sudah ada, (c) kemungkinanan aplikasi dari teknik pemuliaan tanaman lain, (d) karakter-karakter dari tanaman yang akan ditingkatkan atau diperbaiki, (e) tersedianya prosedur seleksi massa tanaman, (f) frekuensi harapan dari mutasi untuk karakter-karakter yang diinginkan, dan (g) waktu yang dibutuhkan dan input ekonomi lain yang berhubungan dengan penggunaan metode pemuliaan tanaman lain.

Radiasi Sinar Gamma

Radiasi sinar gamma merupakan salah satu induksi mutasi yang menggunakan mutagen fisik. Crowder (1986) menyatakan bahwa radiasi adalah istilah yang digunakan untuk berbagai pancaran cahaya, pancaran panas, pancaran radio dan TV serta ultraviolet. Sinar gamma adalah sinar yang dipancarkan dari isotop radioaktif dan reaktor nuklir, panjang gelombangnya lebih pendek dari sinar X, lebih kuat daya tembusnya terhadap jaringan (mencapai satuan cm), dikenal sebagai sinar kuat, dan penting untuk menginduksi perubahan genetik (Briggs & Costantin, 1977; Crowder, 1986).

Menurut Briggs dan Costantin (1977), Cobalt-60 dan Caesium-137 adalah sumber sinar gamma yang saat ini digunakan dalam bidang radiobiologi. Cobalt-60 memiliki dua puncak spektrum energi radiasi, yaitu pada 1.33 dan 1.17 meV, dengan waktu paruh 5.3 tahun.

Broertjes dan Van Harten (1988) menyatakan bahwa sinar gamma juga

dapat digunakan untuk perlakuan iradiasi pada tanaman dengan populasi besar dan ukuran yang besar, seperti pada tanaman berkayu tahunan. Dosis iradiasi yang beragam dapat diperoleh dengan merubah jarak antara sumber (sinar gamma) dan tanaman. Dosis yang akan diberikan tergantung pada radiosensitivitas tanaman tersebut dan bagian tanaman yang diradiasi. Menurut Datta (2001), radiosensitivitas adalah tingkat sensitivitas atau respon yang diperlihatkan oleh jaringan tumbuhan terhadap iradiasi. Conger, Konzak, dan Nilan (1977) mengemukakan bahwa respon dari sel-sel tumbuhan tingkat tinggi terhadap mutagen fisik (radiosensitivitas) dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu (1) faktor lingkungan, seperti oksigen, kandungan air, penyimpanan pasca radiasi, dan suhu, serta (2) faktor biologi, yaitu volume inti dan volume kromosom saat interfase, serta genetik. Faktor-faktor ini memodifikasi keefektifan (mutasi per unit dosis) dan efisiensi (rasio mutasi untuk melukai atau menyebabkan efek lain, seperti penyimpangan kromosom) dari mutagen yang digunakan pada sel-sel tumbuhan tingkat tinggi. Secara visual radiosensitivitas ini dapat diamati dari respon yang diberikan tanaman, baik dari morfologi tanaman, sterilitas, maupun

populasi yang diradiasi. Umumnya mutasi yang diinginkan terletak pada kisaran LD50 atau lebih tepatnya pada dosis sedikit dibawah LD50 (Aisyah, 2006).

Mogea (1991) mengemukakan bahwa kecepatan mutasi bervariasi sesuai dengan dosis mutagen yang digunakan. Frekuensi dan besarnya perubahan gen-gen terinduksi tergantung pada dosis mutagen-gen, umur dan tipe jaringan, serta faktor-faktor fisik termasuk kelembaban dan suhu. Perubahan-perubahan genetik dapat terjadi di setiap tempat di sepanjang kromosom, yang dapat meliputi perubahan karakter kualitatif dan kuantitatif. Satuan SI untuk dosis radiasi adalah Joule per kg (J/kg), gray (Gy) atau sama dengan 100 rad (Wiryosimin, 1995). Menurut Broertjes dan Van Harten (1988) pada kultur kalus tanaman anthurium, yang termasuk dalam famili Araceae, dosis radiasi yang optimum adalah 7.5 Gy. Level dosis yang akan diaplikasikan juga bergantung pada metode perbanyakan yang digunakan, jumlah tanaman yang akan diradiasi, dan metode seleksi yang digunakan. Bagian tanaman tempat terjadinya mutasi sangat penting pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. Mutasi sebaiknya dilakukan pada pucuk atau jaringan meristem tanaman yang dapat diperbanyak secara vegetatif. Hal ini memungkinkan terbentuknya khimera, yaitu segmen jaringan yang sel-selnya secara genetik berbeda dengan sel-sel yang berdekatan. Induksi mutasi pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif ini diharapkan dapat mengakibatkan perubahan warna, bentuk, ukuran, dan pola pada daun dan bunga. (Broertjes & Van Harten, 1988; Mogea, 1991). Menurut Levitt (1972), sel-sel pada jaringan meristem memiliki tingkat ketahanan terhadap iradiasi lebih rendah dari pada sel-sel pada jaringan dewasa.

Teknik Iradiasi

Terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pengaplikasian induksi mutasi dengan mutagen fisik (radiasi), yaitu (a) iradiasi tunggal (acute irradiation), (b) chronic irradiation, (c) Iradiasi terbagi (fractionated irradiation), dan (d) Iradiasi berulang. Teknik iradiasi tunggal (acute irradiation) dilakukan dengan cara pemberian dosis secara sekaligus dalam satu kali penembakan iradiasi. Chronic irradiation adalah teknik iradiasi dengan cara memberikan dosis iradiasi yang sangat rendah secara terus menerus dalam waktu beberapa bulan.

Teknik iradiasi terbagi (fractionated irradiation) dapat dilakukan dengan pemberian dosis iradiasi sebanyak dua kali, dimana tiap perlakuan diberikan setengah dosis. Sedangkan teknik iradiasi berulang adalah teknik iradiasi yang dilakukan melalui pemberian dosis secara berulang dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama (intermittent irradiation) atau dapat pula diberikan dengan jarak waktu yang cukup lama (recurrent irradiation) (Aisyah, 2006).

Kimera

Salah satu pembatas dalam pemuliaan mutasi untuk tanaman yang diperbanyak secara vegetatif adalah terbentuknya kimera. Hal ini terjadi karena umumnya mutasi terjadi pada satu sel saja, sedangkan jaringan multiseluler terdiri atas sel epidermis, sub-epidermis, dan korpus (Broertjes & Van Harten, 1988).

Kimera terbentuk ketika sebuah sel telah termutasi, baik secara spontan maupun melalui induksi mutasi. Jika sel termutasi terletak pada puncak lengkung meristem apikal, kemudian sel termutasi tersebut membelah dan akan menghasilkan sel-sel yang juga berpeluang menjadi tipe sel termutasi. Hasilnya pada jaringan tanaman, dimana sel termutasi tersebut terletak, akan terbentuk sel-sel dengan genotipe berbeda. Kondisi ini didefinisikan sebagai kimera (Angkasa & Apriyanti, 2005; Lineberger, 2008). Menurut Mangoendidjojo (2003), kimera dapat didefinisikan sebagai mosaik genetik yang terdapat dalam sel pada jaringan meristem pucuk yang kemudian berkembang serta memberikan fenotipe atau penampilan yang berlainan. Kimera pada tanaman hias dapat terekspresi sebagai akibat terjadinya mutasi pada DNA kloroplas (cpDNA) yang mengakibatkan plastida pada sebagian jaringan kurang atau bahkan tidak bisa memproduksi klorofil, sedangkan bagian yang lain produksi klorofil normal, sehingga daun sebagian berwarna hijau dan bagian lainnya berwarna kuning atau putih.

Lineberger (2008) mengemukakan bahwa berdasarkan letak dan proporsi antara sel-sel termutasi dengan sel-sel tidak termutasi pada jaringan meristem apikal, kimera dapat dikategorikan menjadi tiga tipe yaitu meriklinal, periklinal, dan sektorial. Gambar 1 dapat menerangkan perbedaan dari ketiga tipe kimera tersebut.

Gambar 1. Struktur Jaringan Meristem Apikal dan Tiga Tipe Kimera

Pada ketiga tipe kimera ini, hanya tipe kimera periklinal yang relatif stabil, sehingga dapat diperbanyak secara vegetatif. Sedangkan kimera tipe meriklinal dan sektorial tidak stabil dan kemungkinan berhasilnya perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menggunakan bagian morfologi yang sama dari tipe ini sangatlah rendah (Angkasa & Apriyanti, 2005; Lineberger, 2008).

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai minggu kedua bulan Maret sampai dengan minggu pertama bulan Agustus 2007 dan berlokasi di Kayu Manis, Salabenda, Bogor. Perlakuan iradiasi sinar gamma dilakukan satu kali (acute irradiation) pada awal penelitian, di laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Pasar Jumat, Jakarta Selatan.

Bahan dan Peralatan Penelitian

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah aglaonema dari dua varietas, yaitu A. costatum dari spesies alam dan A. donna carmen dari spesies hibrida, yang berasal dari stek bonggol dan berumur kurang lebih tiga bulan. Deskripsi umum dari kedua varietas tersebut dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2. Pada perlakuan iradiasi digunakan sinar gamma yang berasal dari ionisasi Cobalt-60. Media tanam yang digunakan pada saat transplanting adalah campuran sekam bakar, cocopeat, dan pasir malang dengan perbandingan 8 : 4 : 1, sedangkan untuk tahap repotting digunakan campuran pakis, sekam bakar, cocopeat, dan pasir malang dengan perbandingan 16 : 8 : 4 : 1. Bahan lain yang digunakan adalah zat pemicu tumbuh daun dan tunas serta pestisida.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peralatan untuk menanam dan pemeliharaan tanaman (gelas plastik, polybag, sedotan, tali rafia, handsprayer, ember, dan shading-net 75 %), meteran, kertas HVS, tissue, kertas koran, dan mesin Gamma Chamber 4000A (Gambar 2).

Gambar 2. Mesin Gamma Chamber 4000A

Metode Penelitian

Rancangan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan pada petak utama Acak Kelompok. Varietas aglaonema ditempatkan sebagai petak utama, sedangkan dosis iradiasi sinar gamma ditempatkan sebagai anak petaknya. Petak utama terdiri dari dua varietas aglaonema (A. costatum dan A. donna carmen), sedangkan anak petaknya terdiri dari enam taraf dosis radiasi sinar gamma (0 (kontrol), 10, 20, 30, 40, dan 50 Gy), sehingga penelitian ini terdiri dari 12 kombinasi perlakuan. Setiap perlakuan terdiri dari 3 ulangan dan setiap ulangan terdiri atas 4 tanaman aglaonema. Jadi pada penelitian ini terdapat 36 satuan percobaan dengan 144 tanaman aglaonema.

Pengukuran respon untuk karakter-karakter vegetatif yang sama dari setiap satuan percobaan dilakukan berulang-ulang pada waktu tumbuh yang berbeda, sehingga digunakan model analisis yang berbeda, yaitu dengan Data Pengamatan Ganda. Selain itu pada penelitian dengan metode seperti ini, menentukan pengaruh kombinasi antara perlakuan dan tahap pengamatan menjadi penting, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila sidik ragam diperoleh secara terpisah untuk setiap tahap pengamatan (Gomez & Gomez, 1995). Melalui penggunaan model ini akan dapat dilihat perkembangan atau pertumbuhan respon selama penelitian berlangsung. Percobaan seperti ini sering diberi nama sesuai dengan rancangan dasar yang digunakan ditambah ”dalam waktu” (in time)

(Mattjik & Sumertajaya, 2002). Sehingga rancangan yang digunakan dalam penelitian ini dapat disebut juga Petak Terbagi dalam Waktu (Split plot in time). Model linier dari rancangan tersebut adalah

Yijkl = µ + αi + τk + δik + βj + (αβ)ij + γijk + ωl + (αω)il + (βω)jl + (αβω)ijl + εijkl

dimana : i = 1,2; j = 1,2,…,6; k = 1,2,3; dan l = 1, 2,…,6

Yijkl = Nilai pengamatan tanaman aglaonema varietas ke-i, dosis iradiasi

ke-j dalam ulangan ke-k pada waktu pengamatan ke-l

µ = Rataan umum

αi = Pengaruh varietas aglaonema ke-i

τk = Pengaruh ulangan ke-k

δik = Pengaruh galat varietas aglaonema ke-i dalam ulangan ke-k

βj = Pengaruh dosis iradiasi ke-j

(αβ)ij = Pengaruh kombinasi antara varietas aglaonema ke-i dan dosis

iradiasi ke-j

γijk = Pengaruh galat varietas aglaonema ke-i, dosis iradiasi ke-j dalam

ulangan ke-k

ωl = Pengaruh waktu pengamatan ke-l

(αω)il = Pengaruh kombinasi antara varietas aglaonema ke-i pada waktu

pengamatan ke-l

(βω)jl = Pengaruh kombinasi antara dosis iradiasi ke-j pada waktu

pengamatan ke-l

(αβω)ijl = Pengaruh kombinasi antara varietas aglaonema ke-i, dosis

iradiasi ke-j pada waktu pengamatan ke-l

εijkl = Pengaruh galat varietas aglaonema ke-i, dosis iradiasi ke-j dalam

ulangan ke-k pada waktu pengamatan ke-l

Sidik ragam pada model analisis seperti ini dikerjakan dengan mempertimbangkan waktu pengamatan sebagai suatu faktor tambahan dalam percobaan dan memperlakukannya sebagai satuan percobaan terkecil (anak-anak-petak) (Gomez & Gomez, 1995). Pada penelitian ini dilakukan pengamatan

terhadap karakter-karakter vegetatif yang sama sebanyak enam kali, yaitu 2, 4, 6, 10, 13, dan 18 MSI (minggu setelah iradiasi).

Data yang diperoleh diuji dengan uji F, dan pada saat menunjukkan pengaruh nyata maka pengujian dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5%.

Nilai Lethal Dosis 50 (LD50) diperoleh dengan cara menggunakan program

curve-fit analysis, yaitu suatu program analisis statistik yang dapat digunakan untuk mencari model persamaan terbaik terhadap persentase kematian dari suatu populasi. Analisis statistik pada program ini merupakan penggabungan antara “data-driven analysis” dan “model-driven analysis” sehingga model persamaan matematika yang diperoleh dari pola kematian populasi genotipe-genotipe yang digunakan tidak harus sama antara genotipe yang satu dengan yang lainnya. Hanya model dengan koefisien korelasi (r) tertinggi yang akan digunakan (Aisyah, 2006).

Pelaksanaan Penelitian Persiapan Bahan Tanaman

Bahan tanaman yang digunakan diperoleh dari petani tanaman hias dan merupakan tanaman yang sehat (tidak cacat dan bebas penyakit). Dua hari sebelum perlakuan iradiasi, bahan tanaman dicabut dari media tanam awal, dicuci dengan air bersih, dan direndam dalam wadah berisi air yang telah dicampurkan larutan fungisida. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebusukan pada bonggol dan akar tanaman. Selanjutnya sebelum dibawa ke BATAN untuk perlakuan iradiasi, bahan tanaman tersebut dicuci dengan air bersih, dikering-anginkan di atas koran yang dilapisi tissue, lalu dikelompokkan berdasarkan perlakuan, dan bagian akarnya dimasukkan dalam kantong yang terbuat dari kertas HVS.

Iradiasi Sinar Gamma

Bahan tanaman baik yang diradiasi maupun yang tidak diradiasi sinar gamma (0 Gy) dibawa ke BATAN untuk memastikan bahwa tindakan yang diberikan seragam untuk semua tanaman. Radiasi dilakukan dengan menggunakan mesin Gamma Chamber. Iradiasi yang dilakukan merupakan iradiasi tunggal

(acute irradiation), yaitu teknik pemberian iradiasi dengan satu kali penyinaran. Dosis iradiasi yang diberikan terdiri dari 6 taraf, yaitu 0, 10, 20, 30, 40, dan 50 Gy.

Besarnya dosis iradiasi yang diberikan merupakan fungsi dari waktu dan laju dosis yang dimiliki Gamma Chamber saat itu, dengan rumus: dosis = waktu x laju dosis (Aisyah, 2006). Besarnya laju dosis pada mesin Gamma Chamber dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung dari waktu paruhnya. Saat iradiasi ini dilakukan laju dosis pada alat Gamma Chamber di BATAN mencapai 1242,74 Gy/jam. Waktu yang diperlukan untuk masing-masing dosis dapat dilihat pada Tabel 1.

Setelah perlakuan iradiasi, bahan tanaman dibawa ke tempat penelitian untuk segera ditransplanting. Selama di perjalanan, bahan tanaman tersebut disemprotkan air secukupnya agar kelembabannya tetap terjaga.

Tabel 1. Waktu yang Diperlukan Tiap Dosis Iradiasi Sinar Gamma

Dosis Waktu yang Diperlukan

10 Gy 29 detik 20 Gy 58 detik 30 Gy 1 menit 27 detik 40 Gy 1 menit 56 detik 50 Gy 2 menit 25 detik Transplanting

Bahan tanaman yang telah diradiasi segera ditanam dalam gelas plastik dengan media tanam baru. Tiap tanaman diberi penopang dari sedotan plastik yang diikat dengan tali rapiah agar daun tumbuh tegak. Kemudian tanaman tersebut diletakkan di bawah naungan (shading net 75%) untuk menghindari daun terbakar, karena aglaonema adalah tanaman yang tidak tahan sinar matahari dengan intensitas tinggi.

Repotting

Beberapa minggu setelah transplanting dan ketika akar tanaman terlihat hampir mengelilingi gelas plastik, tanaman dipindahkan ke polybag (sebagai pengganti pot) dengan campuran media tanam lama ditambahkan pakis sehingga perbandingannya pakis, sekam bakar, cocopeat, dan pasir malang (16 : 8 : 4 : 1). Untuk menghindari serangan serangga pada bagian akar, media ditaburi insektisida (Furadan). Pada bagian dasar polybag juga ditambahkan styrofoam untuk menambah porositas dan aerasi media, sehingga dapat mencegah kelebihan air dalam pot. Tanaman tetap diletakkan di bawah naungan (shading net 75%).

Pemeliharaan Tanaman

Penyiraman dilakukan 2-3 hari sekali pada pagi atau sore hari. Zat pemicu tumbuh daun dan tunas diberikan setelah repotting dilakukan dan diberikan setiap satu minggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mempercepat tumbuhnya daun baru. Terhadap serangan hama dan penyakit yang terjadi, dilakukan penyemprotan pestisida sesuai dengan dosis anjuran setiap satu minggu sekali. Sedangkan untuk pencegahan serangan hama dan penyakit, penyemprotan pestisida dilakukan setiap dua minggu sekali.

Pengamatan

Pengamatan terhadap persentase tanaman hidup dilakukan untuk memperoleh nilai LD50 sinar gamma pada tiap varietas. Dihitung berdasarkan

jumlah tanaman yang hidup dibagi jumlah total tanaman, pada masing-masing varietas, untuk tiap taraf dosis radiasi. Pengamatan dilakukan mulai 1 MSI sampai 4 MSI (minggu setelah iradiasi).

Pengamatan terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman dilakukan beberapa kali, yang dimulai pada 2 MSI. Peubah yang diamati meliputi (1) jumlah daun per tanaman, (2) jumlah pucuk daun yang muncul per tanaman, (3) ukuran daun per tanaman, meliputi panjang dan lebar (cm), pada daun yang terpanjang dan terlebar, serta (4) panjang tangkai daun (cm), pada daun yang terpanjang.

Pada minggu terakhir, dilakukan pengamatan terhadap karakter tanaman mutan dan perhitungan terhadap persentase tanaman mutan, yaitu dihitung dari

jumlah tanaman mutan yang muncul dibagi jumlah total tanaman pada tiap varietas untuk tiap dosis iradiasi. Karakter tanaman mutan yang diamati meliputi bentuk dan warna daun. Warna dan bentuk daun diidentifikasi dengan membandingkan tanaman mutan dengan tanaman kontrol, yaitu tanaman yang tidak diberi perlakuan iradiasi sinar gamma. Pengamatan terhadap persentase tanaman yang hidup dilakukan kembali, yang berguna untuk melihat tingkat radiosensitivitas kedua varietas pada akhir pengamatan. Selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data-data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

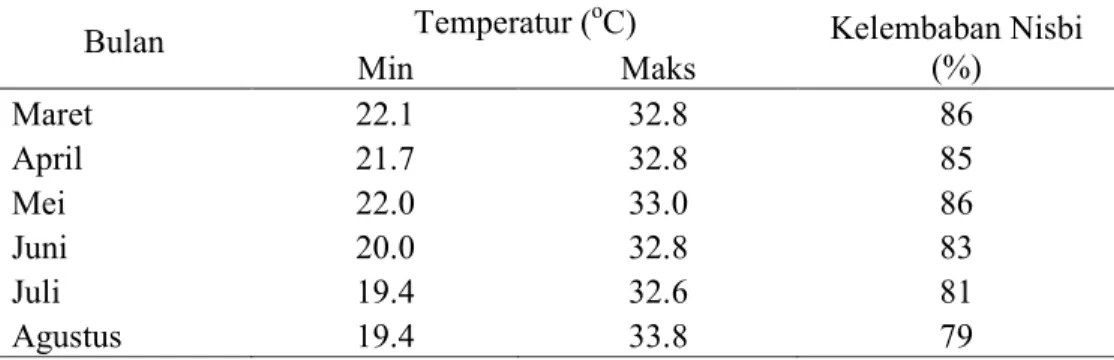

Kondisi iklim daerah Kayu Manis, Salabenda, Bogor berdasarkan data BMG (2007) selama penelitian berlangsung (Maret–Agustus 2007), memiliki

kisaran temperatur minimum 19.4–22oC, temperatur maksimum 32.6–33.8oC, dan

kelembaban relatif 79–86% (Tabel Lampiran 3).

Secara umum kisaran temperatur di tempat penelitian cukup mendukung pertumbuhan tanaman aglaonema meskipun kondisi temperatur maksimumnya dapat dikatakan cukup tinggi, tetapi sebenarnya aglaonema adalah jenis tanaman yang mudah beradaptasi terhadap perubahan suhu. Perpaduan suhu ideal untuk pertumbuhan aglaonema adalah sekitar 25-29oC pada siang hari dan 18-21oC pada malam hari (Junaedhie, 2006).

Habitat asli aglaonema yang hidup di bawah naungan pepohonan menyebabkan aglaonema beradaptasi dengan kondisi kelembaban yang relatif tinggi, sehingga tanaman ini menyukai udara dengan kelembaban 50-75% (Junaedhie, 2006). Namun kenyataannya kondisi kelembaban di tempat penelitian selama penelitian berlangsung cukup tinggi, yaitu sekitar 79–86%. Hal ini membuat tanaman aglaonema tidak tahan dengan serangan jamur Phytium sp. yang menyebabkan tanaman ini terkena penyakit busuk akar. Subono dan Andoko (2004), Junaedhie (2006), serta Trubus Infokit (2006) mengemukakan bahwa penyakit busuk akar pada aglaonema disebabkan oleh jamur Phytium sp. yang menyerang bagian akar dengan gejala serangan berupa gangguan pertumbuhan. Beberapa bagian akar yang terserang terlihat membusuk, berwarna cokelat kehitaman. Penyakit busuk akar ini mulai menyerang pada 3 MSI. Hal ini diduga terjadi akibat kelembaban yang tinggi pada 3 bulan pertama penelitian, yang berdasarkan data BMG (2007) mencapai 85-86%. Upaya pengendalian serangan penyakit ini dilakukan dengan cara membuang bagian akar yang busuk, mencuci bagian akar yang tertinggal sampai bersih, merendamnya pada fungisida Dithane M-45 kemudian ditanam kembali pada media tanam baru yang steril. Subono dan Andoko (2004) menyarankan, agar tidak menanam kembali tanaman yang terserang busuk akar pada media tanam yang lama, karena media tanam

tersebut sudah terkontaminasi spora jamur Phytium sp. Dithane M-45 disemprotkan pada media baru setiap seminggu sekali guna mencegah kembalinya serangan penyakit ini.

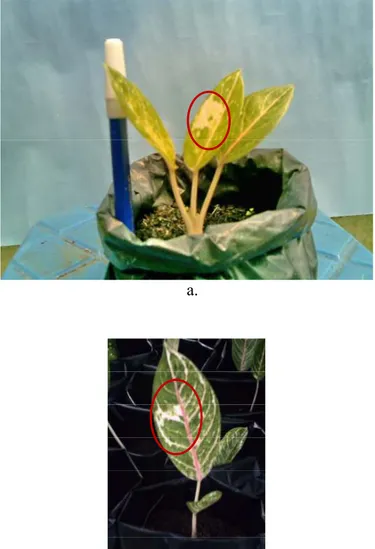

Penyakit lain yang menyerang aglaonema adalah fusarium stem rot atau layu fusarium, dengan gejala daun membentuk bercak berwarna merah cerah dengan tepi berwarna ungu kemerahan (Gambar 3a). Serangan penyakit ini hanya terjadi pada beberapa tanaman saja, dan banyak terjadi pada tanaman dengan aplikasi dosis iradiasi sinar gamma 50 Gy (dosis aplikasi tertinggi yang digunakan). Hal ini menunjukkan bahwa tanaman yang mendapat aplikasi dosis tersebut menjadi rentan terserang penyakit. Cara pengendaliannya adalah dengan memisahkan tanaman terserang agar tidak menular ke tanaman lainnya.

a b

Gambar 3. Tanaman A. donna carmen dengan Dosis Aplikasi Sinar Gamma 50 Gy Terserang fusarium stem rot (a) dan Ciri Serangan Belalang (b)

Pada 1 MSI tanaman terserang beberapa hama, yaitu belalang, kutu putih atau kutu kebul, dan tungau. Belalang biasanya menyerang tanaman aglaonema di pagi hari. Menurut Matnawy (1989), belalang memiliki tipe mulut penggigit dan pengunyah. Serangan belalang dicirikan dengan adanya lubang-lubang yang agak besar seperti digigit pada daun aglaonema, sehingga jika kehadirannya dibiarkan akan merusak keindahan daun aglaonema (Gambar 3b). Belalang menyukai daun muda. Bahan tanaman yang digunakan adalah aglaonema berumur sekitar tiga bulan sehingga menyebabkan tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama ini. Secara mekanis hama ini dapat dikendalikan dengan menangkapnya di pagi hari saat embun masih turun, karena belalang yang sayapnya basah tidak bisa

Daun berlubang Daun terserang fusariumstem rot

terbang. Penyemprotan Decis 2,5 EC ½ ml yang dilarutkan pada 1 liter air dilakukan guna mencegah serangan hama ini.

Kutu putih atau kutu kebul (Bemisia sp.), kehadirannya pada tanaman aglaonema terdeteksi dengan terlihatnya binatang yang seolah berselimut tepung putih bergerombol di bawah permukaan daun. Hama ini menghisap cairan daun sehingga daun menjadi mengerut, kemudian mengeluarkan cairan yang akhirnya menjadi jelaga pada daun (Junaedhie, 2006; Trubus Infokit, 2006). Hama lain yang ditemukan menyerang daun aglaonema adalah tungau (Thrips), yaitu hama yang mirip dengan lintah namun berukuran kecil, melekat erat dibalik daun, menghisap cairan daun, membuat daun menjadi mengerut, menguning, dan kusut. Kedua serangan hama ini, kutu putih atau kutu kebul dan tungau, dikendalikan dengan cara mengusapkan cotton bud yang sudah diberi cairan Decis 2,5 EC ½ ml dan satu sendok makan sabun cair yang dilarutkan pada 1 liter air pada bagian daun yang terserang. Untuk mencegah kembalinya hama-hama tersebut dilakukan penyemprotan cairan Decis 2,5 EC dengan formula yang sama pada bagian daun setiap dua minggu sekali.

Radiosensitivitas Tanaman Aglaonema sp.

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat radiosensitivitas atau respon tanaman terhadap radiasi adalah melalui nilai LD50. Nilai LD50 tersebut dapat

diperoleh melalui perhitungan terhadap persentase tanaman yang hidup setelah diiradiasi sinar gamma, yang selanjutnya melalui program curve-fit analysis akan diperoleh suatu model persamaan matematika terbaik. Melalui model persamaan tersebut akan dapat ditentukan nilai LD50 atau dosis iradiasi yang menyebabkan

kematian 50% populasi tanaman yang diradiasi.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, nilai LD50 ini biasanya ditentukan

dari perhitungan persentase tanaman hidup sampai 4 MSI. Pada penelitian ini nilai LD50 tidak bisa ditentukan, karena sampai dengan 4 MSI semua tanaman yang

diradiasi sinar gamma pada kedua varietas aglaonema yang digunakan masih dapat bertahan hidup.

Pada 6 MSI, mulai ada tanaman yang mati dan jumlahnya terus bertambah sampai 18 MSI. Hasil uji F pada persentase tanaman hidup akibat iradiasi sinar

gamma (Tabel Lampiran 4) menunjukkan tidak terdapatnya kombinasi yang nyata antara dosis iradiasi sinar gamma yang diaplikasikan dan varietas aglaonema terhadap persentase tanaman hidup akibat iradiasi sinar gamma. Perlakuan dari faktor tunggal, baik dosis iradiasi maupun varietas aglaonema juga tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase tanaman hidup akibat iradiasi sinar gamma. Hal ini membuktikan bahwa kedua varietas yang digunakan memiliki radiosensitivitas yang rendah sehingga masih mampu menerima dosis iradiasi sinar gamma yang lebih tinggi daripada dosis yang sudah diaplikasikan. Hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Soedjono (1992), yang menunjukkan bahwa teknik iradiasi sinar gamma tunggal (acute irradiation) sampai dengan dosis 20 Gy dan teknik iradiasi sinar gamma berulang (intermittent irradiation) sampai pada dosis (20+300) Gy yang diberikan pada beberapa ukuran bibit tanaman lengkuas merah (Alpinia purpurata) adalah tidak berbeda nyata terhadap persentase tanaman yang hidup setelah 4 bulan tanam.

Kisaran (range) dari taraf-taraf dosis iradiasi yang diaplikasikan sangat penting dalam menentukan dosis yang optimum pada tanaman yang akan diradiasi. Pada kisaran dosis yang rendah kemampuan tanaman yang diradiasi untuk bertahan hidup tinggi, tetapi frekuensi terjadinya mutasi rendah, sedangkan pada kisaran dosis yang tinggi, frekuensi terjadinya mutasi tinggi tetapi kemampuan tanaman untuk bertahan hidup rendah (Broertjes & Van Harten, 1988). Namun pada tanaman aglaonema belum ditemukannya literatur yang mendukung tentang dosis optimum untuk aplikasi iradiasi sinar gamma, sehingga dipergunakan dosis aplikasi dengan taraf 10 sampai 50 Gy. Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa dengan kisaran (range) dosis aplikasi tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh yang diinginkan pada stek bonggol berumur sekitar tiga bulan dari tanaman aglaonema varietas costatum dan donna carmen.

Karakter Vegetatif

Pada penelitian ini hanya dilakukan pengamatan terhadap karakter vegetatif saja, sedangkan karakter generatif tidak diamati. Hal ini dikarenakan aglaonema termasuk tanaman hias yang pertumbuhannya lambat (Subono & Andoko, 2004). Karakter vegetatif yang diamati meliputi jumlah daun, jumlah

pucuk daun, panjang tangkai daun (cm), panjang daun (cm), dan lebar daun (cm). Selama penelitian berlangsung pengamatan terhadap karakter-karakter tersebut dilakukan sebanyak enam kali, yaitu 2, 4, 6, 10, 13, dan 18 MSI. Pengamatan berulang ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan respon yang diberikan tanaman seiring dengan bertambahnya umur tanaman setelah iradiasi diaplikasikan (Mattjik & Sumertajaya, 2002).

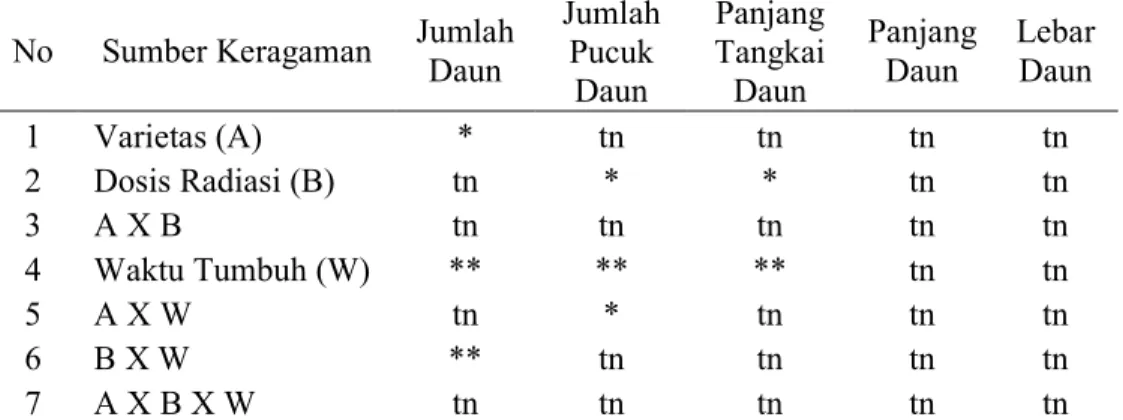

Rekapitulasi dari hasil uji F pada karakter-karakter vegetatif tersebut diperlihatkan pada Tabel 2, sedangkan sidik ragam dari masing-masing karakter dapat dilihat pada Tabel Lampiran 5 sampai dengan Tabel Lampiran 9.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji F pada Beberapa Karakter Vegetatif Aglaonema sp. Akibat Iradiasi Sinar Gamma

No Sumber Keragaman Jumlah

Daun Jumlah Pucuk Daun Panjang Tangkai Daun Panjang Daun Lebar Daun 1 Varietas (A) * tn tn tn tn 2 Dosis Radiasi (B) tn * * tn tn 3 A X B tn tn tn tn tn 4 Waktu Tumbuh (W) ** ** ** tn tn 5 A X W tn * tn tn tn 6 B X W ** tn tn tn tn 7 A X B X W tn tn tn tn tn

Keterangan: * berbeda nyata pada taraf 5%, ** berbeda sangat nyata pada taraf 1%, tn tidak nyata berdasarkan uji F

Pada Tabel 2 tersebut secara umum dapat dilihat hanya pada karakter vegetatif jumlah daun, jumlah pucuk daun, dan panjang tangkai daun saja yang terdapat pengaruh nyata, baik dari kombinasi antar faktor maupun dari pengaruh faktor tunggalnya. Karakter panjang dan lebar daun sama sekali tidak menunjukkan pengaruh yang nyata, baik untuk faktor tunggalnya maupun kombinasi antar faktornya. Tidak adanya pengaruh yang berbeda nyata pada karakter panjang dan lebar daun pada tanaman kontrol mendukung pernyataan bahwa tanaman aglaonema termasuk tanaman yang pertumbuhannya lambat. Menurut Salisbury dan Ross (1992), pertambahan lebar helai daun disebabkan oleh meristem yang menghasilkan sejumlah sel baru di sepanjang tepi poros daun, akan tetapi aktivitas tersebut berhenti sebelum daun dewasa atau mencapai ukuran

normalnya sehingga perkembangan daun selanjutnya adalah akibat petumbuhan sel yang telah terbentuk sebelumnya.

Broertjes dan Van Harten (1988) menguraikan bahwa pada umumnya setelah perlakuan iradiasi berlangsung dapat terjadi efek yang dapat dikelompokkan menjadi kerusakan fisiologi (sebagai efek utama yang langsung dapat dikenali) dan perubahan genetik (mutasi). Kerusakan fisiologi tersebut dapat berupa terhambatnya pembelahan sel, kematian sel, induksi pada aktivitas mitosis, pengaruh pertumbuhan rata-rata, perubahan pada kapasitas bereproduksi, serta peningkatan frekuensi pembentukkan jaringan. Pada penelitian ini efek dari iradiasi sinar gamma baru sampai pada efek yang menyebabkan kerusakan fisiologi, terutama pada karakter vegetatif jumlah daun, jumlah pucuk daun, dan panjang tangkai daun. Broertjes dan Van Harten (1988) menambahkan bahwa kerusakan fisiologi biasanya hanya terjadi pada generasi awal dari tanaman yang diradiasi dan tidak diturunkan. Pernyataan ini dapat didukung dari hasil penelitian Aisyah (2006) pada planlet anyelir (Dianthus caryophyllus Linn.) yang diinduksi mutasi dengan sinar gamma melalui iradiasi tunggal, kemudian disubkultur dan diaklimatisasi sampai dengan generasi MV5 diketahui tidak ada pengaruh yang nyata terhadap karakter-karakter vegetatif (tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, dan lebar daun) sampai pada generasi lanjutan. Hal ini dimungkinkan akibat terjadinya diplontic selection ke arah recovery atau perbaikan fungsi dari sistem enzim yang terganggu akibat iradiasi sinar gamma. Diplontic selection adalah adanya kompetisi antara sel-sel termutasi dengan sel-sel normal disekelilingnya, dimana pada akhirnya sel-sel termutasi kalah bersaing dan jaringan tanaman kembali tumbuh normal (Broertjes & Van Harten, 1988).

a. Jumlah Daun

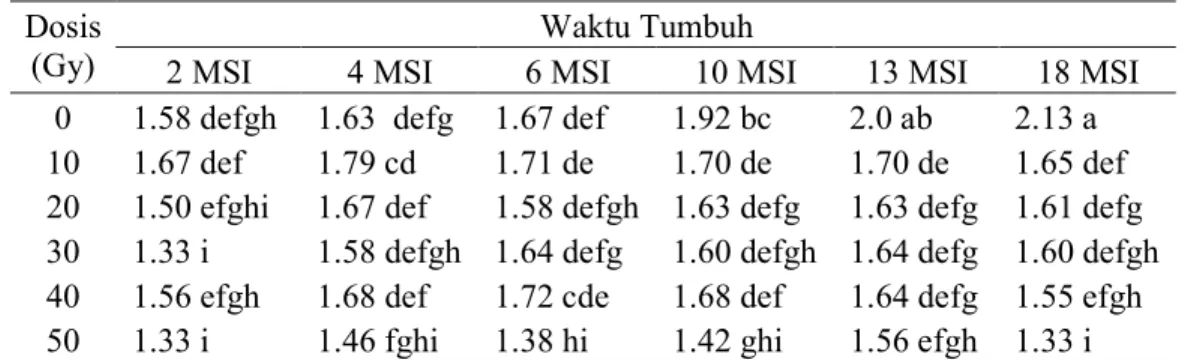

Pada hasil uji F (Tabel 2) dapat dilihat bahwa tidak terdapat kombinasi yang nyata antara dosis iradiasi sinar gamma yang diaplikasikan dan varietas aglaonema terhadap karakter jumlah daun pada tanaman yang diradiasi. Namun terdapat kombinasi yang sangat nyata antara dosis iradiasi sinar gamma yang diaplikasikan terhadap jumlah daun seiring dengan waktu tumbuh tanaman aglaonema yang diradiasi (Tabel 3). Pada pertumbuhan awal (2 MSI), hanya

jumlah daun pada tanaman dengan dosis aplikasi sinar gamma 30 Gy dan 50 Gy saja yang memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap jumlah daun pada tanaman kontrol (0 Gy). Dengan bertambahnya umur tanaman (10 MSI), tiap taraf dosis iradiasi juga memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap jumlah daun dibandingkan dengan tanaman kontrol. Bahkan pada 18 MSI, selain berbeda nyata dengan tanaman kontrol, jumlah daun pada tanaman dengan dosis aplikasi sinar gamma 50 Gy juga berbeda nyata dengan jumlah daun pada tanaman dengan taraf dosis aplikasi sinar gamma lainnya (10-40 Gy). Secara garis besar, dapat dilihat pula seiring dengan semakin tingginya dosis yang diaplikasikan semakin menurunkan jumlah rata-rata daun. Hal ini menunjukkan terjadinya kerusakan fisiologi pada tanaman sebagai akibat pemberian iradiasi sinar gamma sehingga menyebabkan kemampuan tanaman untuk membentuk daun atau untuk bermorfogenesis dari pucuk daun menjadi daun sempurna, semakin menurun.

Tabel 3. Pengaruh Kombinasi Dosis Iradiasi Sinar Gamma (Gy) dan Waktu Tumbuh Tanaman terhadap Karakter Jumlah Daun pada Stek Bonggol Aglaonema sp.

Waktu Tumbuh Dosis

(Gy) 2 MSI 4 MSI 6 MSI 10 MSI 13 MSI 18 MSI

0 1.58 defgh 1.63 defg 1.67 def 1.92 bc 2.0 ab 2.13 a

10 1.67 def 1.79 cd 1.71 de 1.70 de 1.70 de 1.65 def

20 1.50 efghi 1.67 def 1.58 defgh 1.63 defg 1.63 defg 1.61 defg

30 1.33 i 1.58 defgh 1.64 defg 1.60 defgh 1.64 defg 1.60 defgh

40 1.56 efgh 1.68 def 1.72 cde 1.68 def 1.64 defg 1.55 efgh

50 1.33 i 1.46 fghi 1.38 hi 1.42 ghi 1.56 efgh 1.33 i

Keterangan: Nilai diikuti dengan huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

Pada faktor utamanya, perbedaan varietas memberikan pengaruh yang nyata terhadap karakter jumlah daun pada tanaman yang diradiasi sinar gamma (Tabel 2). Dari kedua varietas yang digunakan (Tabel 4) tampak bahwa tanaman yang diradiasi sinar gamma pada varietas A. costatum memiliki kemampuan membentuk daun lebih baik daripada tanaman pada A. donna carmen.

Tabel 4. Pengaruh Kedua Varietas Aglaonema sp. Terhadap Jumlah Daun Akibat Iradiasi Sinar Gamma pada Stek Bonggol Aglaonema sp.

Varietas Jumlah Daun

A. costatum 1.93 a

A. donna carmen 1.32 b

Keterangan: Nilai diikuti dengan huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan uji

DMRT pada taraf 5%

b. Jumlah Pucuk Daun

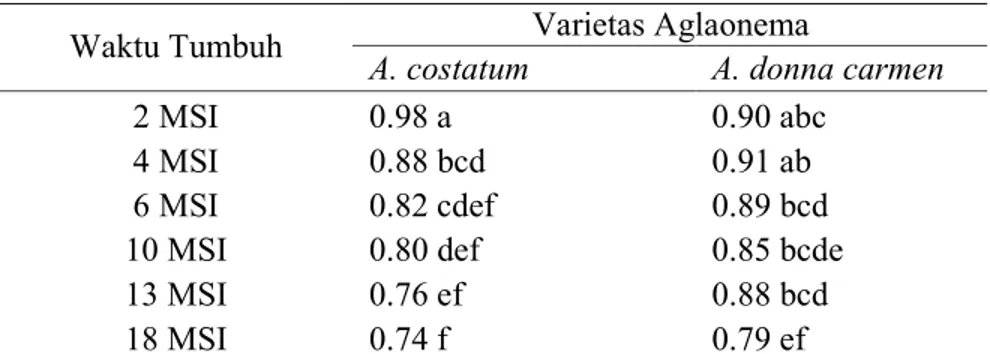

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pada karakter jumlah pucuk daun (JPD) hanya antara kombinasi varietas aglaonema dengan waktu tumbuh saja yang menunjukkan perbedaan nyata. Pada rata-rata jumlah pucuk daun yang terbentuk tiap waktu tumbuh (Tabel 5), terlihat bahwa kemampuan tanaman dari kedua varietas untuk membentuk pucuk daun akibat iradiasi sinar gamma semakin menurun. Terjadinya penurunan jumlah pucuk daun ini secara umum dari segi fisiologi tanaman dapat dijelaskan sebagai akibat adanya perkembangan pada sel jaringan meristem tanaman dimana pucuk daun yang terbentuk akan bermorfogenesis menjadi daun sempurna seiring dengan pertambahan umur tanaman tersebut. Menurut Salisbury dan Ross (1992), morfogenesis atau sering disebut perkembangan adalah proses pertumbuhan dan diferensiasi sel menjadi jaringan dan akhirnya menjadi organ sempurna.

Tabel 5. Pengaruh Kombinasi Varietas dan Waktu Tumbuh Tanaman terhadap Jumlah Pucuk Daun Akibat Iradiasi Sinar Gamma pada Stek Bonggol Aglaonema sp.

Varietas Aglaonema Waktu Tumbuh

A. costatum A. donna carmen

2 MSI 0.98 a 0.90 abc

4 MSI 0.88 bcd 0.91 ab

6 MSI 0.82 cdef 0.89 bcd

10 MSI 0.80 def 0.85 bcde

13 MSI 0.76 ef 0.88 bcd

18 MSI 0.74 f 0.79 ef

Keterangan: Nilai pada kolom yag sama diikuti dengan huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

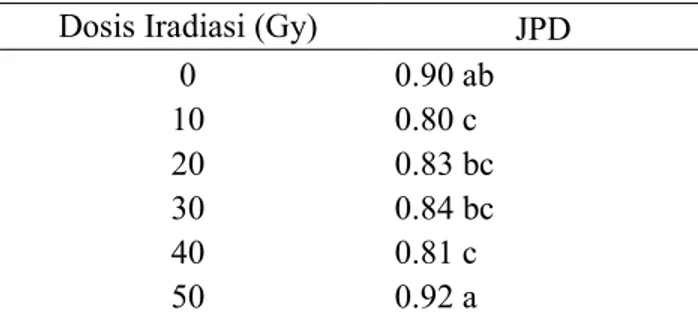

Perlakuan faktor anak petak iradiasi sinar gamma (Tabel 6) memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap karakter jumlah pucuk daun hanya pada tanaman dengan dosis aplikasi sinar gamma 10 Gy dan 40 Gy dibandingkan dengan tanaman kontrol (0 Gy). Pada tanaman yang mendapat dosis iradiasi 50 Gy justru tidak berbeda nyata dengan tanaman kontrolnya tetapi berbeda nyata dengan tanaman pada taraf dosis iradiasi lainnya (10-40 Gy). Selain itu ternyata tanaman pada dosis aplikasi 50 Gy memiliki rata-rata jumlah pucuk daun tertinggi bila dibandingkan dengan tanaman pada dosis aplikasi lainnya (0-40 Gy), yang bahkan semakin tingginya dosis semakin menurunkan rata-rata jumlah pucuk daunnya. Ketidakberpolaan rata-rata jumlah pucuk daun ini diduga akibat hantaman radiasi yang bersifat acak sehingga kerusakan sel pada meristem apikal yang akan membentuk pucuk daun ‘tersembunyi’ dan bisa saja baru terekspresi pada generasi selanjutnya. Kondisi tersebut juga terjadi pada efek iradiasi sinar gamma terhadap karakter panjang dan lebar daun pada stek pucuk tanaman anyelir (Dianthus caryophyllus Linn.) (Aisyah, 2006).

Tabel 6. Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma (Gy) terhadap Jumlah Pucuk Daun pada Stek Bonggol Aglaonema sp.

Dosis Iradiasi (Gy) JPD

0 0.90 ab 10 0.80 c 20 0.83 bc 30 0.84 bc 40 0.81 c 50 0.92 a

Keterangan: Nilai diikuti dengan huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

c. Panjang Tangkai Daun

Pada karakter pajang tangkai daun yang diamati (Tabel 2), terdapat perbedaan nyata hanya pada perlakuan faktor tunggalnya saja, yaitu pengaruh dosis iradiasi dan pengaruh waktu tumbuh. Dapat diuraikan (Tabel 7) bahwa tanaman yang mendapat dosis aplikasi sinar gamma 30 Gy sampai 50 Gy berbeda nyata dengan tanaman yang mendapat dosis aplikasi 10 Gy tetapi tidak dengan tanaman pada dosis aplikasi 20 Gy bahkan dengan tanaman kontrolnya terhadap

karakter panjang tangkai daun. Seperti halnya karakter jumlah pucuk daun, rata-rata panjang tangkai daun pada tanaman yang diradiasi sinar gamma juga tidak berpola, sehingga dapat diduga hal yang sama, juga terjadi seperti pada penjelasan karakter jumlah pucuk daun.

Tabel 7. Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma (Gy) terhadap Panjang Tangkai Daun (cm) pada Stek Bonggol Aglaonema sp.

Dosis Iradiasi (Gy) PTD

0 4.56 b 10 5.55 a 20 5.00 ab 30 4.47 b 40 4.47 b 50 4.58 b

Keterangan: Nilai diikuti dengan huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

Dengan bertambahnya umur tanaman kemampuan tanaman yang diradiasi sinar gamma terhadap pertumbuhan sel pada tangkai daun terus meningkat, sehingga tangkai daun bertambah panjang. Hal ini dapat dilihat dari panjang tangkai daun yang terus bertambah pada tiap waktu tumbuh yang diamati (Tabel 8). Tangkai daun terbentuk dari pemanjangan pangkal poros daun sebelum daun membuka sempurna (Fisher, 1992)

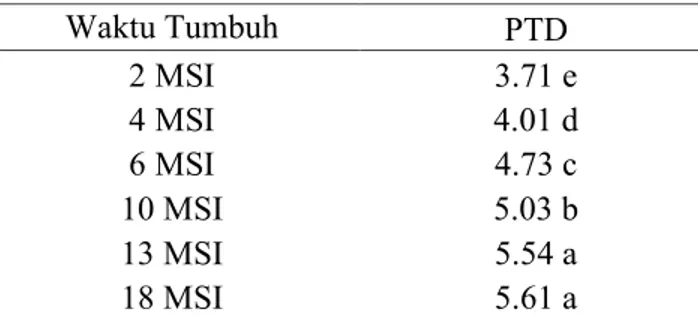

Tabel 8. Pengaruh Waktu Tumbuh Tanaman terhadap Panjang Tangkai Daun (cm) Akibat Iradiasi Sinar Gamma pada Stek Bonggol Aglaonema sp.

Waktu Tumbuh PTD 2 MSI 3.71 e 4 MSI 4.01 d 6 MSI 4.73 c 10 MSI 5.03 b 13 MSI 5.54 a 18 MSI 5.61 a

Keterangan: Nilai diikuti dengan huruf yang sama menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

Tanaman Mutan

Selain karakter kuantitatif, juga dilakukan pengamatan terhadap karakter kualitatif, antara lain terhadap morfologi vegetatif tanaman yang meliputi bentuk dan warna daun. Dimana keanehan karakter-karakter yang diamati ini menjadi indikator tanaman mutan pada penelitian ini.

Secara keseluruhan dapat diuraikan bahwa pada penelitian ini belum terbentuknya tanaman mutan yang diharapkan. Hal ini disebabkan kedua varietas yang digunakan pada penelitian ini ternyata memiliki radiosensitivitas rendah (telah dijelaskan pada subjudul Radiosensitivitas Tanaman Aglaonema sp.).

Pada Gambar Lampiran 2, secara visual dapat lihat bahwa pada varietas A. costatum tidak ada perbedaan yang mencolok antara tanaman yang diaplikasikan sinar gamma dengan tanaman kontrol. Hal yang sama juga terjadi pada varietas A. donna carmen (Gambar Lampiran 3). Namun diperkirakan beberapa tanaman pada varietas A. donna carmen mengekspresikan kimera berupa mosaik pada daunnya. Menurut Mangoendidjojo (2003), kimera dapat didefinisikan sebagai mosaik genetik yang terdapat dalam sel pada jaringan meristem pucuk yang kemudian berkembang serta memberikan fenotipe atau penampilan yang berlainan. Munculnya kimera berupa mosaik ini diduga bukan akibat dari perlakuan mutasi iradiasi sinar gamma yang diberikan (Gambar 4),

melainkan terbawa genetik dan diturunkan dari generasi sebelumnya. A. donna carmen termasuk jenis aglaonema hibridisasi. Menurut Subono dan

Andoko (2004), mutasi yang terjadi pada aglaonema diantaranya dapat disebabkan dari adanya kombinasi genetik yang sulit diprediksi ketika melakukan hibridisasi (penyilangan). Melalui perbanyakan vegetatif yang terus menerus dilakukan, sel-sel termutasi yang sebelumnya dorman, terpicu untuk berkembang dan membentuk tunas atau bagian yang mengalami penyimpangan. Perubahan yang biasa terjadi pada tanaman aglaonema dapat berupa warna, gurat daun, dan bentuk daun yang berlainan (Trubus Infokit, 2006).

a.

b.

Gambar 4. Kimera pada A. donna carmen (bagian yang diberi lingkaran merah) pada Tanaman Kontrol (a) dan Tanaman dengan Dosis Aplikasi Sinar Gamma 50 Gy (b)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mutasi induksi fisik dengan iradiasi sinar gamma melalui teknik iradiasi tunggal (acute irradiation) pada taraf dosis 10–50 Gy yang diaplikasikan pada stek bonggol A. costatum dan A. donna carmen memberikan pengaruh yang nyata pada karakter vegetatif jumlah daun, jumlah pucuk daun, dan panjang tangkai daun saja. Pada karakter panjang dan lebar daun tidak berbeda nyata.

Persentase tanaman hidup dari bahan tanaman setelah perlakuan iradiasi menunjukkan tidak adanya pengaruh yang nyata sampai 18 MSI, sehingga nilai

LD50 pada kedua varietas belum dapat ditentukan. Hal ini menunjukkan

rendahnya radiosensitivitas pada kedua varietas aglaonema yang digunakan. Rendahnya radiosensitivitas ini berdampak pada tidak terbentuknya mutan-mutan yang diinginkan. Kimera berupa mosaik yang muncul pada beberapa tanaman A. donna carmen diduga bukan akibat iradiasi sinar gamma yang dilakukan, melainkan terbawa genetik dan diturunkan dari generasi sebelumnya.

Saran

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa bahan tanaman yang digunakan memiliki tingkat radiosensitivitas yang rendah dan pemberian dosis 10–50 Gy ternyata tidak menghasilkan mutan-mutan yang diinginkan. Sehingga disarankan untuk mengaplikasikan dosis iradiasi sinar gamma yang lebih tinggi (lebih dari 50 Gy). Penggunaan teknik iradiasi berulang yang dilakukan melalui pemberian dosis secara berulang dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama (intermittent irradiation) pada umur bahan tanaman yang sama diharapkan akan dapat memberikan pengaruh yang diinginkan.

Pada penelitian selanjutnya disarankan agar iradiasi sinar gamma pada tanaman aglaonema diujicobakan pada kultur jaringan (kultur kalus) dari bagian jaringan meristem tanaman aglaonema. Penggunaan varietas aglaonema yang lebih beragam juga dianjurkan, agar dapat diketahui tingkat radiosensitivitas dari masing-masing varietas aglaonema, sehingga dapat menginduksi keragaman dari tanaman Aglaonema sp.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S. I. 2006. Induksi Mutagen Fisik Pada Anyelir (Dianthus Caryophillus Linn.) dan Pengujian Stabilitas Mutannya yang Diperbanyak Secara Vegetatif. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana, IPB. Bogor. 195 hal.

Angkasa, S. dan R. N. Apriyanti. 2006. Cantik setelah beralih rupa. http://trubus-online.com. [8 Februari 2008].

Briggs, R. W. and M. J. Constantin. 1977. Radiation types and radiation sources. Technical Reports Series - Manual On Mutation Breeding (No.119):7-21.

Broertjes, C. and A. M. Van Harten. 1988. Applied Mutation Breeding for Vegetatively Propagated Crops. Elsevier. Amsterdam. 345p.

Conger, B. V., C. F. Konzak, and R. A. Nilan. 1977. Radiation sensitivity and modifying factors. Technical Reports Series - Manual On Mutation Breeding (No.119):40-43.

Conover, C. A. 1992. Foliage plants, p. 569-601. In R. A. Larson (Ed.) Introduction to Floriculture. 2nd ed. Academic Press Inc. New York. Crowder, L. V. 1986. Genetika Tumbuhan (terjemahan). Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 499 hal.

Darjanto dan S. Satifah. 1990. Pengetahuan Dasar Biologi Bunga dan Teknik Penyerbukan Silang Buatan. Gramedia. Jakarta. 156 hal.

Datta, S. K. 2001. Mutation studies on garden chrysanthemum : A review. Scientific Horticulture 7:159-199.

Djojosoebagio, S. 1988. Dasar-dasar Radioisotop dan Radiasi Dalam Biologi. IPB Press. Bogor. 339 hal.

Fisher, N. M. 1992. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman: fase vegetatif, hal. 156-209. Dalam P. R. Goldsworthy dan N. M. Fisher (Ed.) Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik (terjemahan). Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Gomez, K. A. dan A. A. Gomez. 1995. Prosedur Statistik Untuk Penelitian Pertanian (terjemahan). Edisi ke-2. UI Press. Jakarta. 698 hal.

Harjadi, S. S. 1979. Pengantar Agronomi. Gramedia. Jakarta. 197 hal.

Junaedhie, K. 2006. Panduan Praktis Perawatan Aglaonema. Agromedia Pustaka. Jakarta. 90 hal.

Levitt, J. 1972. Responses of Plants to Environmental Stresses. Academic Press Inc. London. 697 p.

Lineberger, R. D. 2008. Origin, development, and propagation of chimeras.

http://aggie-horticulture.tamu.edu. [8 Februari 2008].

Maluszynski, M. 1990. Induced mutation – an integrating tool in genetics and plant breeding, p. 127-162. In J. P. Gustafson (Ed.). Gene Manipulation in Plant Improvement II. Plenum Press. New York.

Mangoendidjojo, W. 2003. Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman. Kanisius. Yogyakarta. 182 hal.

Matnawy, H. 1989. Perlindungan Tanaman. Kanisius. Yogyakarta. 122 hal.

Mattjik, A. A. dan I. M. Sumertajaya. 2002. Perancangan Percobaan – Jilid 1. Edisi ke-2. IPB Press. Bogor. 282 Hal.

Mogea, J. P. 1991. Dasar-dasar Genetika dan Pemuliaan Tanaman. Erlangga. Jakarta. 224 hal.

Salisbury, F. B. dan C. W. Ross. 1995. Fisiologi Tumbuhan – Jilid 3 (terjemahan). Edisi ke-4. ITB. Bandung. 343 hal.

Soedjono, S. 1992. Mutasi imbas terhadap bibit Alpinia purpurata. Jurnal Hort. 2(4):1-5.

Subono, M. dan A. Andoko. 2004. Meningkatkan Kualitas Aglaonema Sang Ratu Pembawa Rezeki. Agromedia Pustaka. Jakarta. 73 hal.

Sutedjo, M. M. dan S. Kartasapoetra. 1989. Tumbuhan dan Organ-organ Pertumbuhannya. Bina Aksara. Jakarta. 209 hal.

Tim Redaksi. 2006. Aglaonema. Trubus Infokit Vol. 04. Trubus. Jakarta. 197 hal.

Wiryosimin, S. 1995. Mengenal Asas Proteksi Radiasi. Institut Teknologi Bandung. Bandung. 237 hal.