BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air di TNGGP 5.1.1 Latar belakang mekanisme pembayaran jasa lingkungan air

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memiliki potensi untuk pengembangan jasa lingkungan air. Berdasarkan penelitian Darusman (1993), nilai manfaat air yang disediakan TNGGP sebesar Rp 4,341 milyar/tahun atau setara dengan Rp 280 juta/ha taman nasional/tahun. USAID (2009) menyatakan pengembangan potensi TNGGP harus segera dilakukan. Hal ini dikarenakan tingginya laju pertumbuhan penduduk di sekitar taman nasional. Selain itu, di bagian hilir membutuhkan air dalam volume yang lebih banyak dengan kualitas yang sesuai untuk air minum. Kecenderungan permintaan air yang lebih tinggi ini berdampak bagi kelestarian ekosistem hutan sebagai sumber airnya.

Pemanfaatan jasa lingkungan air yang dilakukan di TNGGP masih belum memberikan kontribusi bagi kawasan. USAID (2006) menyatakan pada kenyataannya, upaya memelihara kawasan hutan sebagai penghasil jasa lingkungan air akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangunan konstruksi air.

Selain itu, belum ada kebijakan, strategi dan aksi nyata dalam pengelolaan air yang lebih menghargai peran kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (USAID 2006). Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan persepsi diantara para pihak. Para pemanfaat jasa (air) beranggapan telah memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pajak daerah. Berdasarkan PP Nomor 65 tahun 2001, pasal 34 (1) dan (2), disebutkan bahwa subyek dan wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan (DPR RI 2001). Pemanfaatan air yang dilakukan di kawasan konservasi seharusnya tidak termasuk pada kontribusi pajak daerah, melainkan kontribusi untuk kegiatan konservasi.

Jasa lingkungan air juga belum dinilai secara bijak oleh para pemanfaat air yang ada di sekitar TNGGP.

Hal-hal tersebut kemudian mendasari adanya pertemuan yang difasilitasi oleh dinas PSDA. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pemanfaat air dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah akan mengambil kontribusi berupa pajak ketika pemanfaat air mengambil air melalui sumur bor dan berada di luar kawasan konservasi.

Pembangunan komitmen para pemanfaat air di sekitar kawasan TNGGP dimulai dengan kegiatan inventarisasi pemanfaat air. Selanjutnya, dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membangun komitmen para pemanfaat. Namun, hal tersebut belum sampai pada rancangan mekanisme insentif.

Balai Besar TNGGP selaku pengelola kawasan TNGGP memiliki harapan dan keinginan untuk mengajak peran serta pemanfaat jasa lingkungan untuk melakukan upaya konservasi kawasan TNGGP. Sesuai dengan surat edaran Dirjen PHKA nomor SE.3/IV-SET/2008 tentang pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi, bahwa UPT taman nasional dapat melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dari dalam kawasan melalui kerjasama dengan mitra kerja (Dirjen PHKA 2008). Selain itu, Balai Besar TNGGP tidak dapat mengelola insentif dari para pemanfaat air.

Hal-hal tersebut kemudian mendasari pembentukan suatu badan atau lembaga independen. Badan atau lembaga ini nantinya akan mengelola insentif dari para pemanfaat jasa lingkungan TNGGP khususnya air.

Proses pembentukan badan atau lembaga ini difasilitasi oleh USAID dan RCS. USAID melalui Environmental Services Programme (ESP) mengembangkan program watershed management. Salah satu program watershed management tersebut adalah membangun sebuah kelembagaan dalam pengelolaan jasa lingkungan air.

Proses pembentukan lembaga independen tersebut diawali dengan menginventarisasi ulang para pemanfaat air di sekitar TNGGP. Selanjutnya, dilakukan pertemuan dengan para pemanfaat jasa lingkungan air yang berada di sekitar kawasan TNGGP. Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi mengenai rencana pembangunan insentif pengembangan jasa lingkungan air di kawasan TNGGP.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa masukan dari para pemanfaat air untuk Balai Besar TNGGP (Lampiran 7). Pertemuan ini juga menghasilkan komitmen dari para pemanfaat air untuk membentuk sebuah forum. Forum ini diharapkan dapat menjadi media koordinasi dan komunikasi antara para pemanfaat air dan Balai Besar TNGGP.

Tahap selanjutnya adalah pembentukan kelompok kerja di masing-masing wilayah administrasi TNGGP. Setelah kelompok kerja dibentuk, dilakukan pemetaan terhadap bak penampungan air dan perusahaan pemanfaat air. Setelah peta penyebaran pemanfaat air dibuat, para pemanfaat air TNGGP membentuk Forum Peduli Air (Forpela) TNGGP.

Keanggotaan Forpela TNGGP terdiri dari beberapa unsur. Pasal 12 dalam AD/ART Forpela TNGGP menyebutkan bahwa anggota Forpela TNGGP adalah pemanfaat air yang terdiri dari lembaga/perusahaan/lapisan masyarakat yang berkepentingan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan TNGGP. Selain itu, anggota Forpela TNGGP juga dapat berasal dari kalangan profesional, pemerhati, dan pihak lain yang peduli terhadap pemanfaatan jasa lingkungan air.

5.1.2 Penetapan nilai pembayaran jasa lingkungan air

Nilai pembayaran jasa lingkungan air dapat ditetapkan melalui beberapa cara. Pada umumnya, nilai pembayaran jasa lingkungan air ditetapkan berdasarkan nilai ekonomi air. Penghitungan nilai air dapat dilakukan melalui pendekatan valuasi air atau perhitungan debit. Fauzi (2006) menyatakan, pendekatan yang biasa digunakan untuk menghitung nilai air bersih atau irigasi adalah metode kontingensi.

Lebih lanjut lagi, Fauzi (2006) menjelaskan, metode kontingensi menghitung nilai air dengan mengukur kesediaan konsumen untuk membayar (Willingness to Pay). Willingness to Pay (WTP) adalah jumlah maksimal seseorang bersedia membayar untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Sisi lain dari WTP adalah Willingness to Accept (WTA). Willingness to Accept adalah jumlah minimum pendapatan seseorang bersedia menerima penurunan kualitas lingkungan. Besaran WTA dapat mencapai 2-5 kali lebih besar dibandingkan WTP.

Selain metode kontingensi, nilai air dapat dihitung berdasarkan debit dan tarif air permukaan. Berdasarkan Perda Jawa Barat Nomor 6 tahun 2002, nilai perolehan air permukaan ditetapkan sebesar Rp 500/m3. Nilai tersebut jika dikalikan dengan jumlah air yang mengalir, akan menghasilkan nilai ekonomi air. Sutopo (2011) menyebutkan perusahaan-peusahaan AMDK di sekitar Tangkil dan Cinagara bersedia untuk membayar jasa lingkungan (WTP) sebesar Rp 1.538,65/m3 dan kesediaan masyarakat menerima PJL sebesar Rp 1.589,29/m3. Berdasarkan hasil tersebut, maka rataan yang digunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan adalah sebesar Rp 1.563,97/m3. Nilai rataan tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran jasa lingkungan.

Forpela TNGGP dengan BB TNGGP tidak memakai metode valuasi ekonomi dikarenakan ingin membuat sebuah konsep partisipatif. Konsep ini mendorong anggota khususnya untuk mau memberikan kontribusi. Jika Forpela TNGGP memakai konsep perhitungan debit dan nilai ekonomi air dengan memaksakan pembayaran kepada para pemanfaat, dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan sumberdaya air. Para pemanfaat akan menekan jumlah air yang seharusnya disediakan kawasan untuk pemenuhan kebutuhan usaha maupun rumah tangga. Ketika hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses partisipasi yang diharapkan tidak akan terjadi.

Nilai pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota Forpela TNGGP. Forpela TNGGP mencoba membangun inisiatif para pemanfaat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Nilai kontribusi tersebut kemudian ditetapkan sebagai iuran pokok dan iuran wajib anggota. Besaran nilai iuran tersebut tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11 Nilai iuran pokok dan iuran wajib keanggotaan Forpela TNGGP

Pemanfaat Air Iuran Pokok*) Iuran Wajib**)

Komersial Rp 500.000-5.000.000,- Rp 50.000-200.000,- Non-Komersial Rp 50.000-200.000,- Rp 20.000-100.000,-

Keterangan : Tanda *) menyatakan bahwa iuran ini dibayarkan satu bulan setelah menjadi anggota Forpela TNGGP; tanda **) menyatakan bahwa iuran dibayarkan anggota setiap bulan (USAID 2009).

Besarnya nilai kontribusi yang diberikan para pemanfaat tergantung pada kondisi, sifat pemanfaatan, dan kebijakan perusahaan/instansi. Pemanfaat

komersial merupakan perusahaan-perusahaan maupun instansi yang memanfaatkan air untuk keperluan usaha (Lampiran 8). Pemanfaat non komersial merupakan masyarakat desa yang memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Kontribusi dari masing-masing pemanfaat dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Jumlah kontribusi dari masing-masing pemanfaat air

No. Pemanfaat Air Iuran Pokok Iuran Wajib Keterangan

1 PT Rejosari Bumi Rp 6.000.000 Rp 6.000.000/ tahun

Sampai tahun 2011

2 PT Pacul Mas Tani - - Belum berpartisipasi

3 BPKH Cinagara - Rp 600.000/ tahun Tahun 2007-2009

4 STPP Cinagara - Rp

200.000-500.000/tahun

Tahun 2007- 2009

5 Pusdiklat Karya Nyata - - Belum berpartisipasi

Sumber: Data diolah (2011)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pemanfaat air yang belum memberikan kontribusi. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan. Sebagai contoh, STPP Cinagara merasakan kesulitan untuk memberikan kontribusi karena tidak memiliki anggaran khusus untuk pembayaran iuran keanggotaan. STTP Cinagara menggunakan air dari kawasan TNGGP untuk keperluan rumah tangga instansi. PT Pacul Mas Tani menolak memberikan kontribusi selama tidak ada kegiatan dan upaya konservasi yang jelas dari Forpela TNGGP.

Selain pemanfaat komersial, terdapat pula pemanfaat non komersial yang berasal dari masyarakat. Masyarakat melakukan pembayaran iuran melalui kelompok tani atau perangkat desa. Besarnya iuran dari masyarakat dan peruntukannya tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13 Besaran, pengelolaan serta peruntukan iuran yang ada di masyarakat

Pemanfaat Besarnya Iuran Pengelola Peruntukan

Masyarakat desa Tangkil

Rp 15.000,-/bulan KT Garuda Ngupuk Pengelolaan mikro hidro Rp 15.000,- atau 5 kg

gabah atau 2,5 kg beras/4 bulan (pasca panen)

KT Garuda Ngupuk Pengelolaan saluran air Bojong, Cioray, dan Jogjogan

Rp 5.000,-/bulan Perangkat desa (ulu-ulu)

Perawatan saluran air Masyarakat

desa Cinagara

Rp 1.000,-/bulan Kelompok sanitasi Pemeliharaan WC umum Sumber: Data diolah (2011)

Pada umumnya masyarakat membayarkan iuran seperti yang ada pada Tabel 13. Iuran-iuran tersebut kemudian dikelola untuk masing-masing peruntukan. Pengelolaan iuran seperti yang terdapat di Tabel 13 tidak dilakukan oleh Forpela TNGGP melainkan langsung dikelola masyarakat melalui kelompok tani/lainnya.

Berdasarkan pernyataan keuangan Forpela (2010) menyebutkan bahwa jumlah dana kompensasi yang terkumpul sampai tahun 2010, tercatat Rp 8.000.000. Pernyataan keuangan Forpela tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14 Pemasukan dan pengeluaran Forpela TNGGP

Tahun Pemasukan Pengeluaran Saldo

2009 40.000.000 18.500.000 21.500.000

2010 8.000.000 12.000.000 17.000.000

Sumber: Pernyataan keuangan Forpela TNGGP tahun 2009 dan 2010

Tabel 14 menunjukkan pemasukan dan pengeluaran Forpela TNGGP antara tahun 2009-2010. Dalam pernyataan keuangan yang diacu, tidak terdapat rincian pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan maupun program kerja Forpela.

5.1.3 Skema pembayaran jasa lingkungan air

Pada tahun 2006, ESP-USAID bekerjasama dengan BB TNGP dan RCS melakukan inisiatif pengembangan program skema jasa lingkungan (PES) di kawasan TNGGP. Skema ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air melalui pengembangan kemitraan dengan para pemanfaat jasa lingkungan air disekitar kawasan konservasi untuk mendukung konservasi berkelanjutan (Forpela 2009).

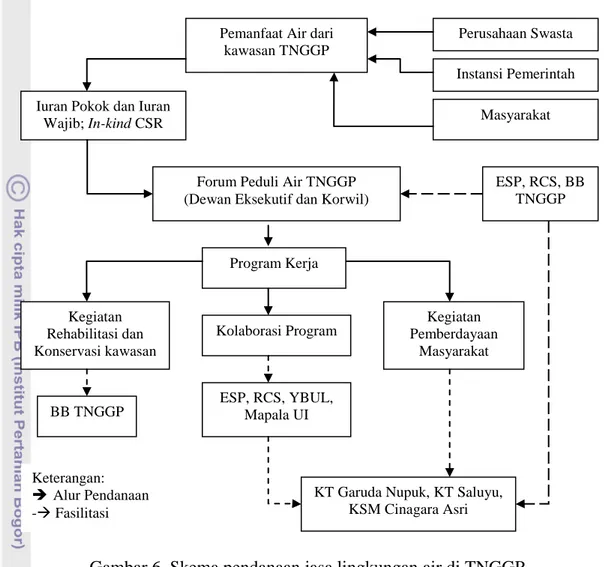

Skema pembayaran jasa lingkungan air diawali dengan pengumpulan dana kompensasi dari para pemanfaat air oleh Forpela TNGGP. Pemanfaat-pemanfaat air berperan sebagai pembeli jasa lingkungan air (buyer). Forpela TNGGP berperan sebagai perantara (intermediary) dalam mekanisme ini. Forpela TNGGP mencari informasi, bernegosiasi dengan pihak lainnya dan menyelesaikan proses transaksi dengan pihak-pihak terkait. Skema pendanaan dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan air yang berjalan di kawasan TNGGP tersaji pada Gambar 6.

Gambar 6 Skema pendanaan jasa lingkungan air di TNGGP.

Gambar 6 menunjukkan dana kompensasi berasal dari iuran pokok, iuran wajib, dan in-kind CSR dari para pemanfaat air yang dikumpulkan melalui Forpela. Dana kompensasi tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan program kerja yang telah disepakati. Program kerja yang disepakati terbagi menjadi tiga komponen pokok. Komponen-komponen tersebut adalah kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan taman nasional, kolaborasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa penyangga. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk administrasi dan manajemen Forpela TNGGP.

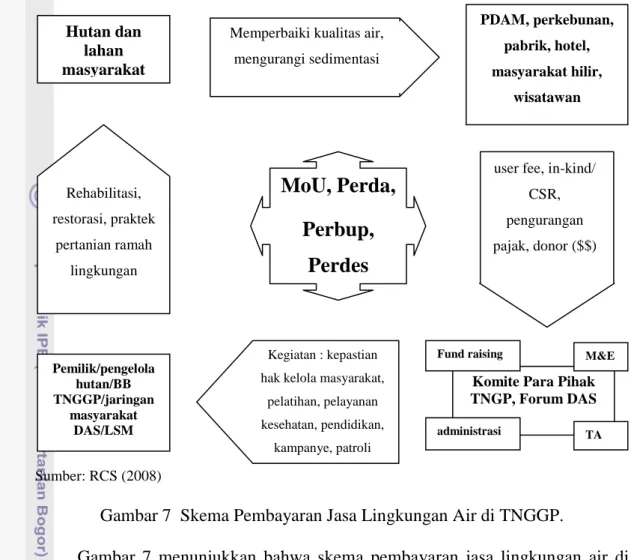

Secara bertahap, BB TNGGP dan ESP-USAID mengembangkan mekanisme pembayaran jasa lingkungan untuk membiayai kegiatan konservasi kawasan TNGGP (USAID 2006). Skema pembayaran jasa lingkungan air yang dilakukan di kawasan TNGGP ditunjukkan pada Gambar 7.

Pemanfaat Air dari kawasan TNGGP

Perusahaan Swasta Instansi Pemerintah

Kolaborasi Program

Masyarakat

Forum Peduli Air TNGGP (Dewan Eksekutif dan Korwil)

ESP, RCS, BB TNGGP Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi kawasan Program Kerja Iuran Pokok dan Iuran

Wajib; In-kind CSR ESP, RCS, YBUL, Mapala UI Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

KT Garuda Nupuk, KT Saluyu, KSM Cinagara Asri BB TNGGP

Keterangan:

Alur Pendanaan - Fasilitasi

Sumber: RCS (2008)

Gambar 7 Skema Pembayaran Jasa Lingkungan Air di TNGGP.

Gambar 7 menunjukkan bahwa skema pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP dimulai dari adanya peranan dari lahan masyarakat hulu dan hutan (kawasan TNGGP) untuk memperbaiki kualitas air dan mengurangi sedimentasi. Jasa air tersebut dimanfaatkan oleh para pemanfaat air. Selanjutnya, dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan maupun program kerja seperti pada Gambar 6. Para pihak seperti BB TNGGP dan masyarakat yang berada di wilayah hulu melakukan upaya rehabilitasi, restorasi dan praktik pertanian ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjaga peranan dari lahan masyarakat hulu dam hutan (kawasan TNGGP). Hubungan dan kesepakatan para pihak terhadap pembayaran jasa lingkungan air diatur dalam MoU dan kesepakatan lainnya.

Kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan taman nasional meliputi kegiatan seperti pengamanan kawasan patroli dan penanaman. Kegiatan ini merupakan penerapan rencana kerja yang disepakati. Selain itu, dibuat juga pembibitan tanaman-tanaman endemik yang ada di TNGGP, seperti rasamala

Hutan dan lahan masyarakat Pemilik/pengelola hutan/BB TNGGP/jaringan masyarakat DAS/LSM

Komite Para Pihak TNGP, Forum DAS

PDAM, perkebunan, pabrik, hotel, masyarakat hilir,

wisatawan Memperbaiki kualitas air,

mengurangi sedimentasi

Kegiatan : kepastian hak kelola masyarakat,

pelatihan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kampanye, patroli

MoU, Perda,

Perbup,

Perdes

user fee, in-kind/ CSR, pengurangan pajak, donor ($$)

TA administrasi

Fund raising M&E

Rehabilitasi, restorasi, praktek

pertanian ramah lingkungan

(Altingia excelsa) dan puspa (Schima walichii). Pusat pembibitan ini berada di desa Pancawati.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memiliki pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan air yang berbeda. Pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan air dilakukan pada tingkat taman nasional. Pengembangan tersebut belum mencapai pada tingkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Empat DAS yang berhulu di kawasan TNGGP masih tergabung dalam satu skema pembayaran jasa lingkungan air yang sama. Hal ini dapat menimbulkan dampak berbeda jika dilihat dari karakteristik dan urgentitas pengelolaan masing-masing DAS.

Selain itu, hubungan yang dibangun dari skema pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP belum mencakup hubungan hulu-hilir dalam arti luas. Hal ini dikarenakan penyedia maupun pemanfaat air dari kawasan TNGGP masih berada dalam ruang lingkup wilayah hulu dari suatu DAS. Pemanfaat air merupakan para pihak yang memanfaatkan air secara langsung dari kawasan taman nasional. Di lokasi lain, pembayaran jasa lingkungan air di DAS Cidanau misalnya, pemanfaat air berada di wilayah hilir yaitu kota Cilegon. Leimona et al. (2010) menyebutkan DAS Cidanau merupakan satu-satunya penyedia air untuk rumah tangga dan hampir 100 industri yang beroperasi di Cilegon. Salah satu industri tersebut adalah PT KTI yang merupakan satu-satunya pembeli jasa lingkungan air DAS Cidanau.

Pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan di kawasan TNGGP, pada dasarnya bertujuan untuk mendukung upaya konservasi taman nasional oleh berbagai pihak. Tujuan tersebut diturunkan pada tujuan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air TNGGP. Tujuan mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang dilakukan di TNGGP adalah untuk membangun kemitraan untuk mendukung upaya konservasi kawasan TNGGP dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa penyangga melalui inkubasi usaha terpadu.

Berdasarkan proses dan skema yang dijalankan di TNGGP, mekanisme tersebut termasuk kedalam intermediary-based transaction. Landell-Mills dan Porras (2002) menyebutkan, dalam proses intermediary-based transaction, fasilitator berperan mengurangi biaya transaksi dengan mencari informasi,

bernegosiasi, dan menyelesaikan proses transaksi. Fasilitator juga berperan mengurangi resiko kegagalan dengan membangun kapasitas masyarakat, mencari partner yang tepat, serta mengidentifikasi masalah yang ada.

5.1.4 Penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air di desa Tangkil dan Cinagara

Penerapan pembayaran jasa lingkungan air dilakukan secara kolaborasi oleh Forpela TNGGP dan pihak lainnya. Kolaborasi tersebut antara lain dilakukan Forpela TNGGP dengan ESP-USAID, RCS, Mapala UI, dan YBUL. Berdasarkan Forpela TNGGP (2009) terdapat beberapa program kerja Forpela, antara lain: Program pembangunan pusat pembibitan pohon (Bank Bibit), Program peningkatan partisipasi dan peluang usaha produktif masyarakat, Progam peningkatan kapasitas kelembagaan Forpela TNGGP, Program peningkatan kerjasama kemitraan pengelolaan sumberdaya air, Program pemberian susu pasteurisasi dan gemar menanam untuk siswa-siswi Sekolah Dasar di desa penyangga, dan Program studi banding dalam penerapan pembiayaan jasa lingkungan.

Beberapa program Forpela TNGGP dilakukan di desa Tangkil dan Cinagara. Desa Tangkil dan Cinagara merupakan dua dari enam MDK (Model Desa Konservasi) yang dicanangkan taman nasional. Program yang dilakukan di dua desa tersebut yaitu Program pembangunan pusat pembibitan pohon (Bank Bibit) dan Program peningkatan partisipasi dan peluang usaha produktif masyarakat (Forpela TNGGP 2009).

Berdasarkann hasil identifikasi di lapangan, program yang dijalankan di kedua desa meliputi kegiatan pelatihan-pelatihan usaha dan sekolah lapang serta pemberian bantuan untuk inkubasi usaha masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kelompok-kelompok tani yang ada di kedua desa. Kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan di kedua desa tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15 Jenis kegiatan dan bantuan dalam penerapan pembayaran jasa lingkungan air di desa Tangkil dan Cinagara

No. Pelaksana

kegiatan

Kegiatan Bantuan yang

diberikan 1 KT Garuda

Ngupuk desa Tangkil

Pelatihan pembuatan pupuk, sumur resapan, sanitasi lingkungan, PLTMH (pelatihan mikrohidro), budidaya jamur, tumbuhan obat, serta beternak kelinci dan domba

30 ekor domba dan dana sebesar Rp 800.000,-; PLTMH; kelinci; benih sengon dan gmelina.

Tabel 15 (Lanjutan)

No. Pelaksana

kegiatan

Kegiatan Bantuan yang diberikan

2 KT Saluyu desa Tangkil

Sekolah lapang dan pelatihan pembuatan kripik wortel

Domba dan kelinci 3 KSM

Cinagara Asri desa Cinagara

Pelatihan usaha perikanan, peternakan kambing, kelinci, dan tanaman hias. Selain itu, dilakukan pelatihan sanitasi lingkungan di kampung Pojok.

bantuan pembuatan 2 unit WC umum

Sumber: Data diolah (2011)

Pelatihan-pelatihan seperti pada Tabel 15 bertujuan untuk mengembangkan kapasitas SDM di kedua desa. Selain itu, diharapkan pelatihan tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha bagi anggota kelompok tani di kedua desa. Apabila usaha ini berjalan, maka diharapkan akan menjadi mata pencaharian tambahan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota kelompok tani di kedua desa.

Bantuan mesin mikrohidro diberikan kepada masyarakat kampung Gunung Batu. Bantuan tersebut diberikan oleh YBUL atas inisiasi dari Mapala UI, ESP, dan Forpela TNGGP. Mapala UI menyampaikan kebutuhan masyarakat tersebut kepada ESP. Berdasarkan hasil pembicaraan dengan ESP, informasi tersebut kemudian disampaikan ke YBUL.

Bantuan ini bertujuan untuk mengembangkan sarana listrik berbasis komunitas. Pengembangan listrik berbasis komunitas ini diharapkan dapat membantu masyarakat kampung Gunung batu yang keadaannya masih belum memiliki sarana listrik. Mesin mikrohidro tersebut diletakkan di saluran air jogjogan dengan ketinggian 2,5 meter. Mesin tersebut kemudian dikelola oleh anggota kelompok tani Garuda Ngupuk sesuai dengan naskah kesepahaman. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersaji pada Gambar 8.

(a) (b)

Gambar 8 Bantuan yang diberikan kepada masyarakat kampung Gunung Batu, desa Tangkil. Ket: (a) Domba; (b) Mesin mikrohidro.

Masyarakat kampung Gunung Batu diberikan benih sengon (Paraserienthes falcataria) dan gmelina (Gmelina arborea) untuk ditanam disekitar rumah dan daerah penyangga kawasan. Pemberian bantuan benih dilakukan pada November 2009. Program Bank Bibit tidak terlihat di kedua desa selama pengambilan data. Adanya beberapa kendala di kedua desa yang menyebabkan program ini tidak berjalan. Selain bantuan dan pelatihan tersebut, masyarakat diberikan uang sebesar Rp 25.000/kegiatan yang diikuti.

Pemberian imbalan melalui penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air yang dilakukan tersebut tergolong pemberian imbalan non finansial. Hal ini dikarenakan imbalan yang diberikan berupa kegiatan pelatihan dan bantuan bukan berupa dana. Sependapat dengan Gouyon (2004), bahwa pemberian imbalan non finansial dilakukan melalui penyediaan infrastruktur, pelatihan, manfaat atau jasa-jasa lainnya bagi pihak yang menyediakan jasa lingkungan.

5.1.5 Perkembangan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air

Forpela TNGGP menerapkan perioditas kegiatan 3 tahunan dan periode terakhir berakhir di tahun 2009 (Forpela TNGGP 2009). Kegiatan tiga tahunan berikutnya disusun dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) Forpela TNGGP 2010-2013. Kegiatan pemberian bantuan dan pelatihan-pelatihan di desa Tangkil dan Cinagara berlangsung antara tahun 2007-2009. Tidak ada kurun waktu perjanjian secara khusus untuk mekanisme pembayaran jasa lingkungan air itu sendiri. Kurun waktu perjanjian yang diacu merujuk pada MoU antara pemanfaat air dengan Forpela TNGGP, dan antara Forpela TNGGP dengan BB TNGGP.

Antara rentang tahun 2009-2011, belum ada kegiatan yang dilakukan di desa Tangkil dan Cinagara. Saat ini, Forpela TNGGP masih melakukan pengumpulan dana dari para pemanfaat air. Dana tersebut belum disalurkan untuk program di desa Tangkil dan Cinagara. Dana tersebut lebih banyak dialokasikan untuk membantu kegiatan taman nasional seperti pengamanan kawasan dan program kerja Forpela TNGGP lainnya. Forpela TNGGP (2010) menyebutkan, di tahun 2010, sebagian besar penerapan kegiatan Forpela TNGGP merupakan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Program-program tersebut antara lain: penguatan kapasitas keanggotaan Forpela TNGGP wilayah Cianjur, sosialisasi

program susunisasi dan bibit pohon, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola pemberdayaan masyarakat melalui TOT petugas kehutanan.

Proses pengumpulan dana dari para pemanfaat hingga saat ini masih sulit dilakukan. Sebanyak dua dari lima pemanfaat air yang diwawancarai belum bersedia memberikan kontribusi. Pemanfaat-pemanfaat bersedia membayarkan kontribusi apabila Forpela TNGGP melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan atau pemberdayaan masyarakat secara nyata. Selain itu, beberapa pemanfaat juga merasa kesulitan memberikan kotribusi dikarenakan belum adanya anggaran khusus untuk pembayaran iuran keanggotaan.

Pemanfaat-pemanfaat juga mempertanyakan transparansi keuangan Forpela TNGGP. Pemanfaat yang telah memberikan kontribusi berupa iuran keanggotaan, tidak diberikan kwitansi pembayaran. Selain itu, pemanfaat (khususnya yang memberikan kontribusi) tidak diberikan salinan laporan keuangan Forpela TNGGP. Dalam pernyataan keuangan yang diacu, tidak terdapat rincian pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan maupun program kerja Forpela. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab pemanfaat pada akhirnya enggan memberikan kontribusi.

Kelompok tani yang dibentuk ketika penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air hampir bubar. Mereka tidak melakukan kegiatan terkait pembayaran jasa lingkungan. Hal ini berdampak bagi pengelolaan bantuan-bantuan yang diberikan. Bantuan domba yang diberikan di lokasi tersebut masih terkelola dengan baik. Domba-domba tersebut dititipkan pada beberapa warga. Akan tetapi, terdapat pengelolaan bantuan yang tidak berjalan sesuai naskah kesepahaman. Contohnya pada pengelolaan PLTMH di kampung Gunung Batu desa Tangkil. Sebagian besar anggota kelompok tani tidak bersedia membayar iuran untuk pengelolaan PLTMH dikarenakan alat pembangkit listrik tersebut tidak berfungsi.

PLTMH diberikan oleh YBUL pada November 2009 untuk digunakan sebagai pembangkit listrik untuk kebutuhan masyarakat kampung Gunung Batu. Hal ini dikarenakan warga kampung Gunung Batu hidup tanpa adanya aliran listrik. Namun, yang terjadi, PLTMH tersebut tidak mampu mengaliri listrik ke 80 KK yang ada di kampung Gunung Batu. Hal ini terjadi karena penempatan

PLTMH di lokasi tersebut dianggap kurang tepat, debit yang digunakan untuk memutar turbin sudah cukup. Namun, ketinggian tempat tidak memadai untuk mengoperasikan PLTMH. Ketinggian tempat hanya 2,5 meter, sedangkan ketinggian minimal untuk pengoperasian PLTMH adalah 6 meter. Hal tersebut membuat PLTMH hanya mampu mengaliri kebutuhan listrik untuk 20 KK.

Adanya konflik yang terjadi di masyarakat kampung gunung batu sendiri, pada akhirnya menyebabkan PLTMH tersebut tidak digunakan. Kondisi masyarakat kampung gunung batu berpendidikan rendah sehingga sering terjadi kecemburuan sosial. Selain itu, masyarakat kampung gunung batu juga kurang memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Kondisi yang demikian menyulitkan kelompok untuk mensosialisasikan program bantuan yang datang termasuk dari Forpela TNGGP/ESP-USAID.

Bantuan yang diterima masyarakat kampung Pojok desa Cinagara berupa dua unit WC umum juga tidak digunakan. Iuran yang diperuntukkan untuk pengelolaan bantuan tersebut tidak dijalankan warga. Hal ini mengakibatkan fasilitas umum tersebut tidak bisa difungsikan lagi untuk keperluan MCK masyarakat. Masyarakat kampung Pojok pada akhirnya kembali melakukan kegiatan MCK di aliran sungai Cinagara.

Gambar 9 Bantuan berupa WC umum di desa Cinagara.

Program Bank Bibit tidak terlihat di kedua desa selama pengambilan data. Adanya beberapa kendala di kedua desa yang menyebabkan program ini tidak berjalan. Berdasarkan hasil wawancara, anggota kelompok tani di kampung Gunung Batu hanya diberikan benih untuk kemudian ditanam di sekitar rumah dan daerah penyangga taman nasional. Namun, sampai saat ini, hanya beberapa warga yang kemudian menjadikan benih tersebut menjadi bibit tanaman. Bibit tanaman tersebut pada saat ini belum mencapai hasil (panen).

Rencana peraturan mengenai pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi tidak jadi disusun oleh Dirjen PJLKKHL. Hal ini menyebabkan, sampai saat ini aturan yang diacu dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di kawasan TNGGP hanya berdasarkan surat edaran Dirjen PHKA, perjanjian-perjanjian kerjasama, naskah kesepahaman serta peraturan perundangan lain terkait pemanfaatan air secara umum.

5.2 Keterlibatan Para Pihak 5.2.1 Identifikasi para pihak

Para pihak didefinisikan sebagai semua pihak baik individu maupun suatu kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan dan penerapan dari suatu mekanisme (Groenendjik 2003). Proses indentifikasi para pihak merupakan proses awal dalam analisis para pihak. Proses identifikasi dimulai dengan mendaftar semua pihak yang terlibat.

Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP antara lain: KT Saluyu, KT Garuda Ngupuk desa Tangkil, KSM Cinagara Asri desa Cinagara, BB TNGGP, Forpela TNGGP, ESP-USAID, RCS, Mapala UI, Direktorat Jenderal Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (Dirjen PJLKKHL), Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (Dinas PSDA) Kab. Bogor, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (Dinas ESDM) Kab. Bogor, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor, YBUL, dan pemanfaat-pemanfaat air (PT Rejosari Bumi, PT Pacul Mas Tani, BPKH Cinagara, STPP Cinagara dan Pusdiklat Karya Nyata).

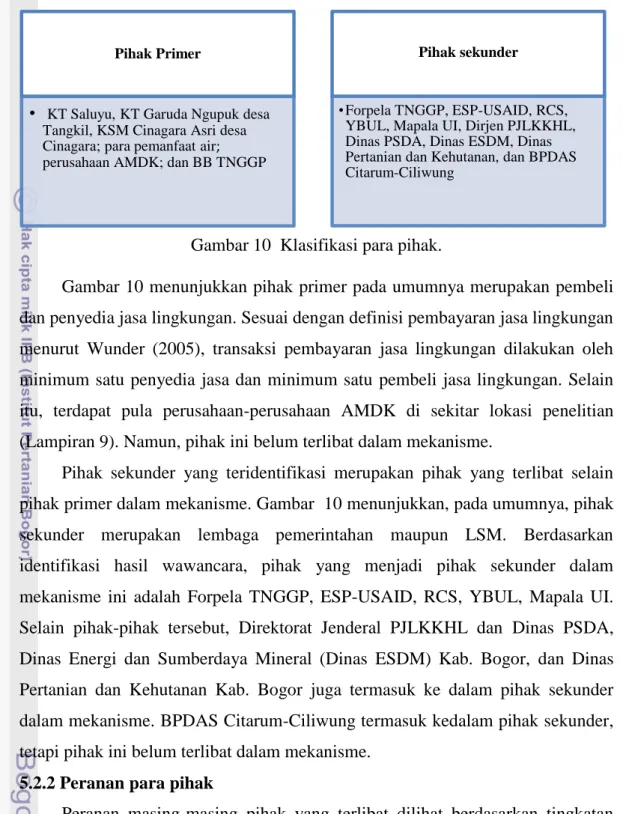

Selanjutnya, dilakukan pengklasifikasian para pihak menjadi pihak primer dan sekunder. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tingkat keterkaitan para pihak dengan mekanisme yang ada.

Pihak primer didefinisikan sebagai pihak yang terlibat langsung dan mengharapkan manfaat dari suatu mekanisme. Pihak lain di luar stakeholder primer yang masih terlibat dalam mekanisme disebut pihak sekunder (Groenendjik 2003). Berdasarkan hasil identifikasi, pihak-pihak yang termasuk dalam pihak primer dan sekunder tersaji pada Gambar 10.

Gambar 10 Klasifikasi para pihak.

Gambar 10 menunjukkan pihak primer pada umumnya merupakan pembeli dan penyedia jasa lingkungan. Sesuai dengan definisi pembayaran jasa lingkungan menurut Wunder (2005), transaksi pembayaran jasa lingkungan dilakukan oleh minimum satu penyedia jasa dan minimum satu pembeli jasa lingkungan. Selain itu, terdapat pula perusahaan-perusahaan AMDK di sekitar lokasi penelitian (Lampiran 9). Namun, pihak ini belum terlibat dalam mekanisme.

Pihak sekunder yang teridentifikasi merupakan pihak yang terlibat selain pihak primer dalam mekanisme. Gambar 10 menunjukkan, pada umumnya, pihak sekunder merupakan lembaga pemerintahan maupun LSM. Berdasarkan identifikasi hasil wawancara, pihak yang menjadi pihak sekunder dalam mekanisme ini adalah Forpela TNGGP, ESP-USAID, RCS, YBUL, Mapala UI. Selain pihak-pihak tersebut, Direktorat Jenderal PJLKKHL dan Dinas PSDA, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (Dinas ESDM) Kab. Bogor, dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor juga termasuk ke dalam pihak sekunder dalam mekanisme. BPDAS Citarum-Ciliwung termasuk kedalam pihak sekunder, tetapi pihak ini belum terlibat dalam mekanisme.

5.2.2 Peranan para pihak

Peranan masing-masing pihak yang terlibat dilihat berdasarkan tingkatan para pihak seperti pihak primer dan sekunder. Secara umum, berdasarkan hasil identifikasi, para pihak terbagi menjadi menjadi empat kategori utama yaitu sebagai penyedia jasa lingkungan, pembeli jasa lingkungan, perantara, dan pembuat kebijakan. Peranan masing-masing pihak tersaji pada Tabel 16.

Pihak Primer

• KT Saluyu, KT Garuda Ngupuk desa Tangkil, KSM Cinagara Asri desa Cinagara; para pemanfaat air; perusahaan AMDK; dan BB TNGGP

Pihak sekunder

•Forpela TNGGP, ESP-USAID, RCS, YBUL, Mapala UI, Dirjen PJLKKHL, Dinas PSDA, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan BPDAS Citarum-Ciliwung

Tabel 16 Peranan masing-masing pihak

No. Peranan Para Pihak

1 Penyedia jasa lingkungan air KT Saluyu, KT Garuda Ngupuk desa Tangkil, KSM Cinagara Asri desa Cinagara, dan BB TNGGP 2 Pembeli jasa lingkungan air Pemanfaat-pemanfaat air dari kawasan TNGGP

(yang tergabung dalam Forpela TNGGP)

Pembeli potensial: perusahaan AMDK di sekitar lokasi penelitian

3 Perantara Forpela TNGGP, ESP-USAID, RCS, Mapala UI Perantara potensial: BPDAS Citarum-Ciliwung 4 Pembuat kebijakan BB TNGGP, Dirjen PJLKKHL, Dinas PSDA, Dinas

ESDM, Dinas Pertanian dan Kehutanan Sumber: Data diolah (2011)

Penyedia jasa lingkungan berperan untuk menjaga kelestarian daerah hulu agar jasa lingkungan yang ditransaksikan dapat tersedia secara berkelanjutan. Pembeli jasa lingkungan berperan sebagai pihak yang memberikan insentif kepada penyedia jasa dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan.

Secara khusus, peranan sebagai perantara tersebut terbagi lagi menjadi peranan yang lebih spesifik. Hal ini terkait dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang dilakukan.

Forpela TNGGP berperan sebagai wadah mediasi dan fasilitasi proses yang ada. Forpela TNGGP sebagai sebagai wadah yang berperan untuk mengumpulkan dana kompensasi dari para pemanfaat. Selain itu, Forpela TNGGP juga berperan sebagai inisiator. Forpela TNGGP menginisiasi upaya-upaya yang mungkin bisa dikembangkan khususnya bagi masyarakat untuk mendorong kelestarian kawasan konservasi.

ESP-USAID berperan sebagai fasilitator ke kelompok tani di desa Tangkil dan Cinagara melalui kegiatan penguatan kapasitas. RCS berperan memfasilitasi pendistribusian dana Forpela TNGGP untuk diterapkan di tingkat kawasan dan masyarakat daerah penyangga. Kedua lembaga ini juga berperan dalam inisiasi pembentukan Forpela TNGGP.

Mapala UI berperan untuk memfasilitasi kelompok tani di desa Tangkil dan Cinagara. Mapala UI memfasilitasi kebutuhan anggota KT dengan pihak-pihak yang bersedia mendukung. YBUL berperan untuk menyalurkan bantuan infrakstuktur (pengembangan PLTMH) kepada masyarakat kampung Gunung Batu desa Tangkil.

Direktorat Jenderal PJLKKHL, BB TNGGP, serta dinas terkait memiliki peranan untuk mengatur jalannya mekanisme pembayaran jasa lingkungan air yang ada di kawasan TNGGP melalui kebijakan yang dibuat. Selain itu, BB TNGGP berperan mengawasi berjalannya kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan yang ada di kawasan taman nasional. Dinas PSDA juga mendorong untuk mensinergiskan pengelolaan sumber daya air di luar dan di dalam kawasan konservasi.

Pihak yang berpotensi untuk terlibat secara langsung belum memiliki peranan dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan air yang ada. Namun, pihak-pihak ini memiliki potensi peran yang kemudian dapat dikembangkan dalam pelaksanaan mekanisme ini. Perusahaan-perusahaan AMDK yang terdapat di sekitar lokasi penelitian berpotensi untuk berperan sebagai pembeli jasa lingkungan air. BPDAS Citarum-Ciliwung berpotensi untuk berperan sebagai fasilitator dalam kaitannya dengan pengelolaan DAS. Namun, potensi peranan ini juga harus dipertimbangkan dengan tingkat ketertarikan pihak ini terhadap mekanisme pembayaran jasa lingkungan air yang berlangsung.

5.2.3 Tingkat kepentingan dan pengaruh para pihak

Kepentingan (interest) terhadap tujuan mekanisme merupakan atribut yang penting untuk diinvestigasi dari para pihak. Kepentingan ini mendukung tujuan (para pihak juga menginginkan apa yang coba dicapai oleh mekanisme) atau kebalikannya (Groenendjik 2003). Kepentingan dari masing-masing pihak kemudian diidentifikasi dan dianalisis. Kepentingan (interest) dari tiap para pihak yang diidentifikasi tersaji pada Tabel 17.

Tabel 17 Kepentingan (interest) masing-masing pihak

Para Pihak Kepentingan (Interest)

Potensi dampak terhadap proyek * Prioritas kepentingan relatif* Pihak primer

KT Saluyu 1. Pendampingan kepada KT 2. Peningkatan kesejahteraan 3. Hutan tetap lestari

4. Pemilihan sub usaha yang sesuai dengan masyarakat -/+ -/+ + - 1 KT Garuda Ngupuk 1. Peningkatan kesejahteraan

2. Kepercayaan untuk mengelola bantuan 3. Program baru yang dijalankan sebagai

penerapan mekanisme

-/+ -/+ -

Tabel 17 (Lanjutan)

Para Pihak Kepentingan (Interest)

Potensi dampak terhadap proyek * Prioritas kepentingan relatif* KSM Cinagara Asri

1. Pemahaman mengenai program yang dijalankan

2. Kompensasi untuk masyarakat yang melakukan penanaman 3. Peningkatan kualitas SDM - ? ? 1 Pemanfaat-pemanfaat air

1. Kebutuhan air terpenuhi 2. Pelestarian kawasan TNGGP 3. Peninjauan pemanfaaat lain

4. Ikut serta dalam usaha penyelamatan lingkungan + + -/+ + 1 Perusahaan AMDK

1. Kebutuhan air terpenuhi 2. Ikut serta dalam mekanisme

+ -

1 BB TNGGP 1. Monitoring secara berkala

2. Kontribusi para pemanfaat 3. Kelestarian kawasan TNGGP

4. Kesejahteraan masyarakat desa penyangga -/+ -/+ + -/+ 1 Pihak sekunder Forpela TNGGP

1. Pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme

2. Kesejahteraan masyarakat desa penyangga

3. Bantuan sosialisasi mekanisme dari BB TNGGP

4. Kontribusi dari pemanfaat

5. Kejelasan peran masing-masing pihak

- -/+ ? + -/+ 2

ESP-USAID 1. Lembaga independent yang mengatur mekanisme

2. Program berjalan baik

+ +

3

RCS 1. Payung hukum yang jelas terkait mekanisme

2. Dukungan program yang sinergis dengan visi misi RCS

-/+ +

3

YBUL 1. Aplikasi energi terbarukan untuk masyarakat pedesaan

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui energi terbarukan

+ -/+

4

Mapala UI 1. Penguatan KT di kedua desa

2. Kesejahteraan masyarakat meningkat

- -/+

4 Dirjen

PJLKKHL

1. Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi

+ 2

Dinas PSDA Kab. Bogor

1. Memfasilitasi pengelolaan sumberdaya air

2. Mengembalikan kondisi dan fungsi sungai sebagai sumber air untuk menunjang daya dukung lingkungan 3. Peningkatan pemberdayaan

masyarakat dan peran swasta

+ ? + 3 Dinas ESDM Kab. Bogor

1. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan energi 2. Peningkatan upaya konservasi

lingkungan dan perlindungan masyarakat

-/+

+

Tabel 17 (Lanjutan)

Para Pihak Kepentingan (Interest)

Potensi dampak terhadap proyek * Prioritas kepentingan relatif* Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor

1. Optimalisasi perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam

2. Peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan SDM + ? 3 BPDAS Citarum-Ciliwung

1. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan DAS

2. Pengembangan model pengelolaan DAS

+ ?

3

Keterangan : Tanda positif (+), negatif (-), tidak jelas (-/+), dan tidak diketahui (?) diisi pada kolom potensi dampak, sedangkan kolom tingkat kepentingan relatif diisi dengan skala 0-5 berdasarkan kebijakan dan tujuan mekanisme (Groenendjik 2003).

Tabel 17 menunjukkan bahwa terdapat banyak kepentingan para pihak yang belum diakomodasi oleh mekanisme yang ada. Kepentingan para pihak yang dapat terakomodasi oleh mekanisme yang ada umumnya berkaitan kesesuaian antara program kerja para pihak dan mekanisme yang ada. Kepentingan yang berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari mekanisme, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum terakomodasi secara jelas. Hal ini mengindikasikan hasil dari mekanisme yang berjalan belum terukur secara jelas.

Selanjutnya, dimasukkan pula atribut lainnya yaitu pengaruh (influence) dan tingkat kepentingan (importance). Masing-masing pihak memiliki atribut yang berbeda dan dianalisis tergantung pada situasi dan tujuan analisis.

Groenendjik (2003) mendefinisikan pengaruh (influence) sebagai kewenangan para pihak untuk mengontrol keputusan apa yang dibuat, untuk memfasilitasi penerapannya atau untuk menggunakan tekanan yang mempengaruhi mekanisme secara negatif. Pengaruh mungkin saja diartikan sebagai tingkatan orang, kelompok, atau organisasi yang dapat membujuk atau memaksa pihak lain dalam membuat keputusan dan mengikuti beberapa tindakan.

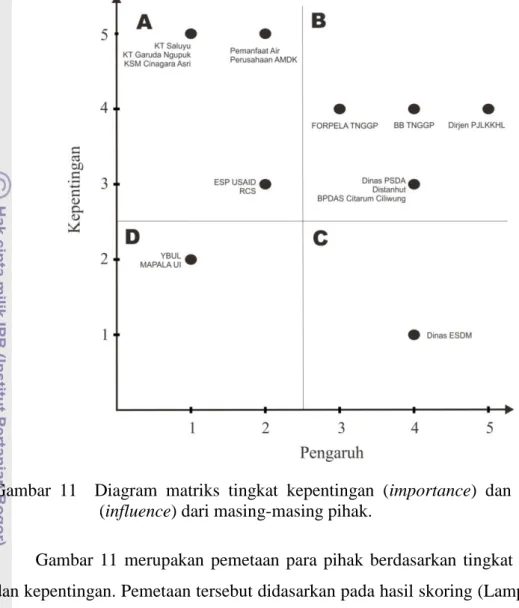

Tingkat kepentingan (importance) mengindikasikan prioritas yang diberikan untuk memuaskan kebutuhan dan kepentingan para pihak pada mekanisme (Groenendjik 2003). Oleh karena itu, tingkat kepentingan merujuk pada masalah, kebutuhan, dan kepentingan para pihak yang merupakan prioritas dari mekanisme. Tingkat pengaruh dan kepentingan dari masing-masing pihak tersaji pada Gambar 11.

Gambar 11 Diagram matriks tingkat kepentingan (importance) dan pengaruh (influence) dari masing-masing pihak.

Gambar 11 merupakan pemetaan para pihak berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan. Pemetaan tersebut didasarkan pada hasil skoring (Lampiran 10). Groenendjik (2003) menyatakan bahwa kuadran A, B, dan C merupakan pihak kunci yang dapat mempengaruhi mekanisme secara signifikan. Implikasi masing-masing kuadran pada Gambar 12 yaitu:

1. Kuadran A mengimplikasikan para pihak dengan tingkat kepentingan tinggi terhadap mekanisme tetapi memiliki pengaruh yang rendah.

Pihak-pihak yang terdapat dalam kuadran ini adalah KT Saluyu, KT Garuda Ngupuk, dan KSM Cinagara Asri, para pemanfaat air, perusahaan AMDK, ESP-USAID, dan RCS. Penyedia jasa (KT Saluyu, KT Garuda Ngupuk, dan KSM Cinagara Asri) dan pembeli jasa (pemanfaat air dan perusahaan AMDK), memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap mekanisme. Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut merupakan subyek dari mekanisme yang ada. Selain itu, mekanisme ini merupakan cara untuk mengakomodasi kebutuhan

(kepentingan) mereka. Namun, di sisi lain, pihak-pihak tersebut tidak memiliki pengaruh yang tinggi terhadap mekanisme. Pihak-pihak ini bukan merupakan pengatur regulasi mekanisme. Mereka tidak dapat mengupayakan tindakan apapun apabila mekanisme ini mengalami gangguan dalam pelaksanaannya.

ESP-USAID dan RCS memiliki kepentingan tinggi karena pihak ini merupakan inisiator dalam pembentukan mekanisme yang ada. Sama halnya dengan penyedia dan pembeli jasa, pihak ini memiliki tingkat pengaruh yang rendah. Walaupun pihak ini merupakan inisiator pembentukan mekanisme, tetapi pihak ini bukan merupakan pengatur regulasi mekanisme. Groenendjik (2003) menyebutkan pihak-pihak dalam kuadran ini memerlukan inisiatif khusus untuk melindungi kepentingan mereka.

2. Kuadran B mengimplikasikan para pihak dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan mekanisme.

Pihak-pihak yang terdapat pada kuadran ini adalah BB TNGGP, Forpela TNGGP, Dirjen PJLKKHL, Dinas PSDA, Distanhut, dan BPDAS Citarum-Ciliwung. Pihak-pihak dalam kuadran ini merupakan pembuat dan pengatur regulasi terhadap mekanisme yang ada. Regulasi merupakan titik awal dari penerapan mekanisme. Tingkat kepentingan pihak yang berada di kuadran ini juga tergolong tinggi terhadap mekanisme. Kepentingan pihak yang berada di kuadran ini secara umum berkaitan dengan program pelestarian lingkungan (DAS maupun kawasan taman nasional) dan pemberdayaan masyarakat yang terakomodasi dari mekanisme ini. Untuk membentuk kerjasama efektif dalam mendukung mekanisme, sebaiknya pihak yang terlibat langsung dengan mekanisme membangun hubungan kerja dengan pihak-pihak ini (Groenendjik 2003).

3. Kuadran C mengimplikasikan para pihak yang memiliki pengaruh tinggi tetapi tidak memiliki kepentingan terhadap mekanisme.

Pihak yang terdapat pada kuadran ini adalah Dinas ESDM. Pihak ini memiliki tingkat pengaruh yang tinggi tetapi memiliki tingkat kepentingan yang rendah. Dalam kaitannya dengan tingkat kepentingan, pihak ini tidak memiliki hubungan langsung dengan mekanisme. Namun, kedudukan dinas ini sebagai lembaga pemerintahan, memiliki kewenangan untuk membuat dan mengatur regulasi. Apabila kepentingan pihak ini tidak sejalan dengan mekanisme yang ada, pihak

ini dapat menjadi sumber resiko yang signifikan (Groenendjik 2003). Oleh karena itu, dibutuhkan monitoring dan manajemen terhadap pihak ini.

4. Para pihak pada kuadran D memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah terhadap mekanisme.

Pihak yang terdapat pada kuadran ini adalah YBUL dan Mapala UI. Pihak ini bukanlah subyek dari mekanisme yang berlangsung. Pihak ini hanya berperan sebagai fasilitator dan donor serta tidak memiliki kepentingan khusus terhadap mekanisme. Pihak ini juga tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap mekanisme. Dapat dikatakan, pihak ini berada di luar mekanisme yang berjalan. Pihak ini mungkin memerlukan monitoring dan evaluasi namun dengan prioritas yang rendah (Groenendjik 2003).

5.2.4 Hak dan kewajiban para pihak

Hak dan kewajiban para pihak dilihat berdasarkan dokumen terkait dan hasil wawancara terhadap para pihak. Dokumen terkait yang diacu antara lain Naskah Kesepahaman Pengelolaan PLTMH, rencana aksi pembangunan model desa konservasi melalui pengembangan desa produktif unggulan secara terpadu dan berkelanjutan, AD/ART Forpela TNGGP, MoU Pemanfaat air dengan TNGGP, dan MoU kemitraan pemanfaatan air antara Forpela TNGGP dengan BB TNGGP. Pengacuan terhadap dokumen-dokumen tersebut dikarenakan dalam mekanisme ini, belum terdapat perjanjian langsung antara anggota kelompok-kelompok tani dengan pemanfaat-pemanfaat air.

Berdasarkan Naskah Kesepahaman Pengelolaan PLTMH, masyarakat desa Tangkil menyepakati hal-hal berikut:

1. Mendukung dan menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagai upaya mendorong upaya konservasi sumberdaya air yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal.

2. Menyepakati nilai iuran/kontribusi/kompensasi dari hasil pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebesar Rp 15.000,-/bulan masing-masing pintu (rumah). Dana tersebut akan diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan dan perawatan perangkat PLTMH (turbin, dinamo) dan bangunan fisik pendukungnya (bendungan, saluran air, bak penampungan, jaringan listrik, dan rumah turbin).

3. Menunjuk dua orang warga masyarakat kampung Gunung Batu yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan perawatan perangkat PLTMH yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama.

Selain berdasarkan naskah kesepahaman pengelolaan PLTMH, anggota KT Saluyu, KT Garuda Ngupuk desa Tangkil, KSM Cinagara Asri desa Cinagara juga menyepakati untuk mendukung dan menjadikan rencana aksi pembangunan model desa konservasi melalui pengembangan desa produktif unggulan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana terlampir sebagai salah satu acuan dalam penyusunan, perencanaan, pengembangan dan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Kesepakatan ini tercantum dalam MoU antara Forpela TNGGP dengan enam MDK tentang Pengembangan Desa Produktif Unggulan Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Melalui kedua kesepakatan tersebut anggota KT Saluyu dan KT Garuda Ngupuk desa Tangkil, serta KSM Cinagara Asri desa Cinagara berkewajiban untuk mengelola bantuan yang diberikan dan mendukung pembangunan MDK. Hak masyarakat memang tidak secara langsung terungkap dari kedua kesepakatan tersebut. Namun, jika dilihat dari kedua kesepakatan tersebut, anggota ketiga KT tersebut memiliki hak untuk menerima bantuan PLTMH dan mengembangkan desa Tangkil dan Cinagara sebagai desa produktif unggulan untuk peningkatan ekonomi mereka.

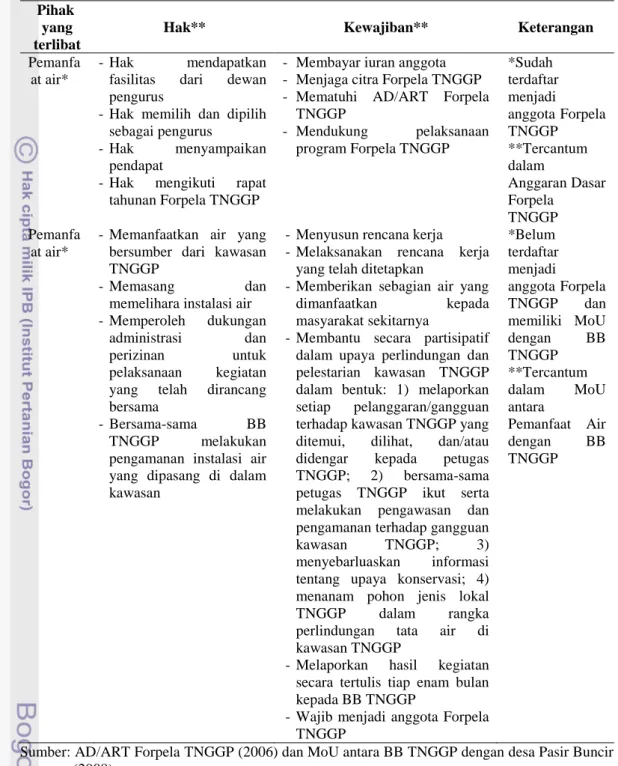

Selain anggota kelompok tani, pemanfaat-pemanfaat air baik yang sudah terdaftar menjadi anggota Forpela TNGGP ataupun belum terdaftar memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan AD/ART Forpela TNGGP dan MoU Pemanfaat air dengan TNGGP. Hak dan kewajiban para pemanfaat air tersebut tersaji pada Tabel 18.

Tabel 18 Hak dan kewajiban pemanfaat air berdasarkan AD/ART Forpela TNGGP dan MoU dengan BB TNGGP

Pihak yang terlibat

Hak** Kewajiban** Keterangan

Pemanfa at air*

-Hak mendapatkan fasilitas dari dewan pengurus

-Hak memilih dan dipilih sebagai pengurus

-Hak menyampaikan pendapat

-Hak mengikuti rapat tahunan Forpela TNGGP

- Membayar iuran anggota - Menjaga citra Forpela TNGGP - Mematuhi AD/ART Forpela

TNGGP - Mendukung pelaksanaan program Forpela TNGGP *Sudah terdaftar menjadi anggota Forpela TNGGP **Tercantum dalam Anggaran Dasar Forpela TNGGP Pemanfa at air*

-Memanfaatkan air yang bersumber dari kawasan TNGGP

-Memasang dan

memelihara instalasi air -Memperoleh dukungan

administrasi dan perizinan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang bersama

-Bersama-sama BB TNGGP melakukan pengamanan instalasi air yang dipasang di dalam kawasan

- Menyusun rencana kerja - Melaksanakan rencana kerja

yang telah ditetapkan

- Memberikan sebagian air yang dimanfaatkan kepada masyarakat sekitarnya

- Membantu secara partisipatif dalam upaya perlindungan dan pelestarian kawasan TNGGP dalam bentuk: 1) melaporkan setiap pelanggaran/gangguan terhadap kawasan TNGGP yang ditemui, dilihat, dan/atau didengar kepada petugas TNGGP; 2) bersama-sama petugas TNGGP ikut serta melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap gangguan kawasan TNGGP; 3) menyebarluaskan informasi tentang upaya konservasi; 4) menanam pohon jenis lokal TNGGP dalam rangka perlindungan tata air di kawasan TNGGP

- Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis tiap enam bulan kepada BB TNGGP

- Wajib menjadi anggota Forpela TNGGP *Belum terdaftar menjadi anggota Forpela TNGGP dan memiliki MoU dengan BB TNGGP **Tercantum dalam MoU antara Pemanfaat Air dengan BB TNGGP

Sumber: AD/ART Forpela TNGGP (2006) dan MoU antara BB TNGGP dengan desa Pasir Buncir (2008).

Tabel 18 menggambarkan adanya perbedaan hak dan kewajiban pemanfaat air dikarenakan status keanggotaan dalam Forpela TNGGP yang berbeda. Pemanfaat yang telah menjadi anggota Forpela TNGGP memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota sebuah organisasi. Pemanfaat air yang belum menjadi anggota Forpela TNGGP memiliki hak dan kewajiban terhadap BB TNGGP

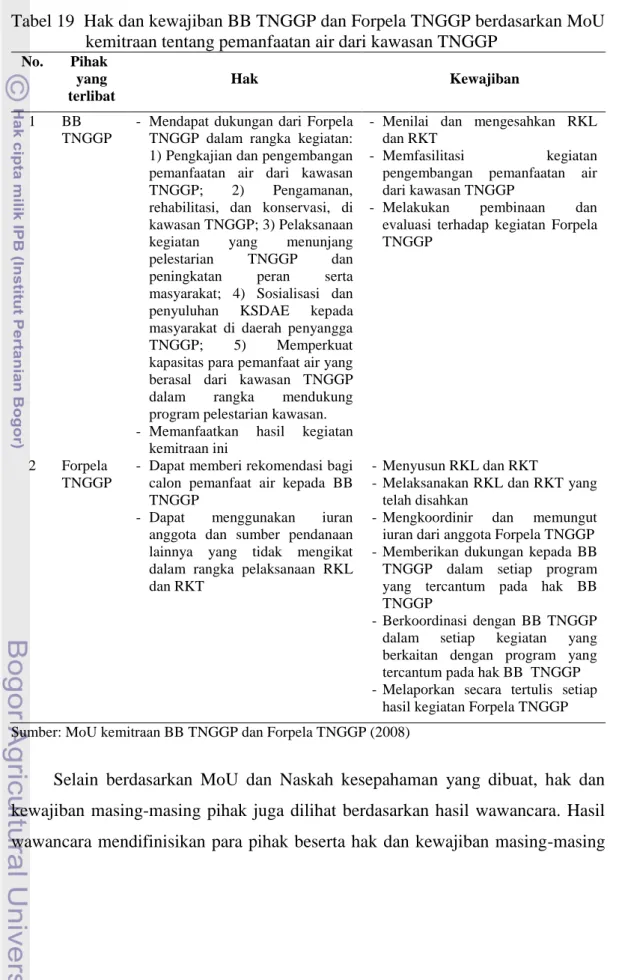

selaku pihak yang memberikan izin pemanfaatan air. BB TNGGP dan Forpela TNGGP memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam MoU kemitraan pemanfaatan air. Hak dan kewajiban tersebut tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19 Hak dan kewajiban BB TNGGP dan Forpela TNGGP berdasarkan MoU kemitraan tentang pemanfaatan air dari kawasan TNGGP

No. Pihak yang terlibat Hak Kewajiban 1 BB TNGGP

- Mendapat dukungan dari Forpela TNGGP dalam rangka kegiatan: 1) Pengkajian dan pengembangan pemanfaatan air dari kawasan TNGGP; 2) Pengamanan, rehabilitasi, dan konservasi, di kawasan TNGGP; 3) Pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelestarian TNGGP dan peningkatan peran serta masyarakat; 4) Sosialisasi dan penyuluhan KSDAE kepada masyarakat di daerah penyangga TNGGP; 5) Memperkuat kapasitas para pemanfaat air yang berasal dari kawasan TNGGP dalam rangka mendukung program pelestarian kawasan. - Memanfaatkan hasil kegiatan

kemitraan ini

- Menilai dan mengesahkan RKL dan RKT

- Memfasilitasi kegiatan pengembangan pemanfaatan air dari kawasan TNGGP

- Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan Forpela TNGGP

2 Forpela TNGGP

- Dapat memberi rekomendasi bagi calon pemanfaat air kepada BB TNGGP

- Dapat menggunakan iuran anggota dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat dalam rangka pelaksanaan RKL dan RKT

-Menyusun RKL dan RKT

-Melaksanakan RKL dan RKT yang telah disahkan

-Mengkoordinir dan memungut iuran dari anggota Forpela TNGGP -Memberikan dukungan kepada BB

TNGGP dalam setiap program yang tercantum pada hak BB TNGGP

-Berkoordinasi dengan BB TNGGP dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan program yang tercantum pada hak BB TNGGP -Melaporkan secara tertulis setiap

hasil kegiatan Forpela TNGGP Sumber: MoU kemitraan BB TNGGP dan Forpela TNGGP (2008)

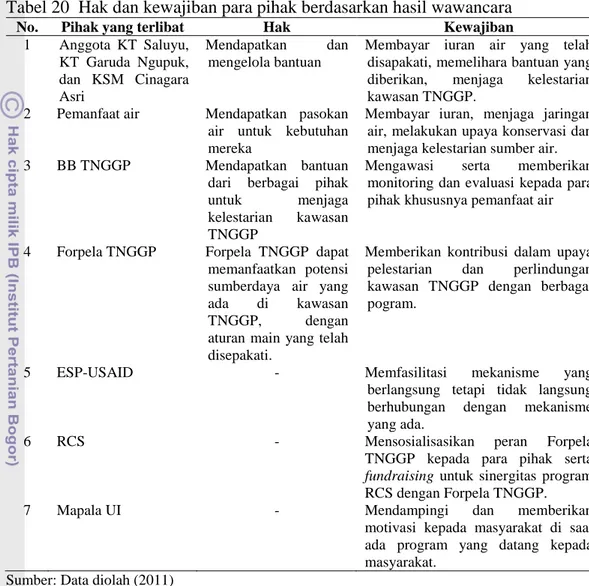

Selain berdasarkan MoU dan Naskah kesepahaman yang dibuat, hak dan kewajiban masing-masing pihak juga dilihat berdasarkan hasil wawancara. Hasil wawancara mendifinisikan para pihak beserta hak dan kewajiban masing-masing

pihak yang tidak tercantum dalam MoU. Tabel 20 menjelaskan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hasil wawancara.

Tabel 20 Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan hasil wawancara

No. Pihak yang terlibat Hak Kewajiban

1 Anggota KT Saluyu, KT Garuda Ngupuk, dan KSM Cinagara Asri Mendapatkan dan mengelola bantuan

Membayar iuran air yang telah disapakati, memelihara bantuan yang diberikan, menjaga kelestarian kawasan TNGGP.

2 Pemanfaat air Mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan mereka

Membayar iuran, menjaga jaringan air, melakukan upaya konservasi dan menjaga kelestarian sumber air. 3 BB TNGGP Mendapatkan bantuan

dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian kawasan TNGGP

Mengawasi serta memberikan monitoring dan evaluasi kepada para pihak khususnya pemanfaat air

4 Forpela TNGGP Forpela TNGGP dapat memanfaatkan potensi sumberdaya air yang ada di kawasan TNGGP, dengan aturan main yang telah disepakati.

Memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian dan perlindungan kawasan TNGGP dengan berbagai pogram.

5 ESP-USAID - Memfasilitasi mekanisme yang

berlangsung tetapi tidak langsung berhubungan dengan mekanisme yang ada.

6 RCS - Mensosialisasikan peran Forpela

TNGGP kepada para pihak serta fundraising untuk sinergitas program RCS dengan Forpela TNGGP.

7 Mapala UI - Mendampingi dan memberikan

motivasi kepada masyarakat di saat ada program yang datang kepada masyarakat.

Sumber: Data diolah (2011)

Berdasarkan MoU dan hasil wawancara, terdapat beberapa perbedaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan hasil wawancara, para pihak mendefinisikan hak dan kewajiban masing secara luas. Berbeda dengan hasil wawancara, MoU menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dengan lebih rinci. Disamping itu, terdapat beberapa pihak yang tidak tercantum pada MoU maupun naskah kesepahaman. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang berperan sebagai perantara dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan air. Para pihak tersebut mendefinisikan hak dan kewajiban mereka melalui wawancara.

Proses pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dilihat dari keterlibatan masing-masing pihak dan apa yang terjadi selama mekanisme ini berjalan. Secara umum, pemenuhan hak masing-masing pihak sudah terpenuhi. Anggota kelompok tani telah menerima bantuan; para pemanfaat (anggota Forpela TNGGP dan bukan anggota) dapat memanfaatkan air dari kawasan TNGGP sesuai dengan ketentuan yang ada; dan BB TNGGP mendapat bantuan pengamanan dan konservasi kawasan dari masyarakat, pemanfaat, dan Forpela TNGGP.

Berbeda dengan pemenuhan hak, pemenuhan kewajiban para pihak tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran iuran dari para pemanfaat dan masyarakat tidak berjalan lancar. Dua dari lima pemanfaat yang diwawancarai, belum memberikan kontribusi berupa iuran kepada Forpela TNGGP. Selain itu, anggota KT Garuda Ngupuk, desa Tangkil juga tidak lagi menjalankan iuran pengelolaan PLTMH. Pihak lainnya yang menjadi perantara dalam mekanisme ini juga dirasa kurang memberikan fasilitasi maupun monitoring kepada pihak lainnya sebagai salah satu dari kewajiban mereka. Proses pemenuhan kewajiban para pihak tersebut kemudian menjadikan mekanisme ini kurang berjalan dengan baik.

5.3 Evaluasi Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air di TNGGP

Forpela TNGGP menginginkan masyarakat diberdayakan melalui penguatan peran agar dapat berpartisipasi dengan tidak selalu reaktif, khususnya menyangkut kebijakan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan (USAID 2009). USAID (2009) juga menyebutkan Forpela TNGGP berupaya menciptakan peluang dan terobosan baru, khususnya dalam menciptakan keseimbangan baru dalam sistem ekonomi pedesaan yang kondusif bagi tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri.

Forpela TNGGP mencoba mengembangkan dan menerapkan pendekatan PJL secara menyeluruh yang sesuai untuk pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Services) dan menekankan pada keseimbangan upaya pengentasan kemiskinan dengan konservasi, serta mempertimbangkan keadilan sosial dan kesetaraan.

USAID (2009) menyatakan bahwa Forpela TNGGP memiliki skema PJL yang berbeda, yaitu skema yang melakukan upaya konservasi taman nasional

serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat daerah penyangga. Skema ini dijalankan melalui pengembangan potensi lokal desa penyangga dengan menekankan adanya manfaat berkelanjutan yang diperoleh masyarakat desa penyangga. Salah satu caranya adalah dengan membangun pusat pembibitan tanaman atau usaha produktif unggulan yang bisa menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan pada masa mendatang masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari. Kegiatan pembayaran jasa lingkungan dapat diberikan secara langsung melalui pemberdayaan atau penguatan masyarakat, keamanan kepemilikan tanah (land tenure security), dan konservasi ekosistem alam tempat masyarakat miskin di daerah penyangga bergantung.

Forpela (2009) menyebutkan, secara singkat, skema PJL yang dikembangkan untuk (1) membantu menunjukkan nilai konservasi vs konversi; pengaruh kebijakan-kebijakan terhadap perencanaan dan proyek-proyek yang ada; (2) sebagai dana konservasi; (3) membantu menciptakan pasar yang mendukung tumbuhnya permintaan atas jasa-jasa yang ada; dan (3) pengurangan kemiskinan; kesetaraan (Forpela 2009).

Evaluasi terhadap mekanisme pembayaran jasa ingkungan air dilakukan secara kualitatif. Kerr dan Jindal (2007) menyatakan metode kualitatif menyediakan pengertian yang mana konteks ini dapat dipahami dan digunakan untuk mengungkap aspek penting dari sebuah proyek. Peneliti kualitatif biasanya kurang menempatkan penekanan pada pengukuran dan lebih kepada proses dan pemahaman secara tajam serta faktor-faktor penentu keberhasilan proyek, biasanya dengan menekankan perspektif yang beragam dari berbagai pihak. Sebuah analisis kualitatif cenderung kurang memikirkan tentang penerapan hasil yang spesifik untuk lokasi proyek lainnya, tetapi lebih memfokuskan pada generalisasi pelajaran yang dapat diterapkan untuk proyek lainnya.

Evaluasi terhadap mekanisme PJL dilakukan berdasarkan definisi Wunder (2005) dan literatur lainnya serta perkembangan yang terjadi pada mekanisme itu sendiri.

5.3.1 Berdasarkan definisi Wunder (2005)

Konsep mekanisme pembayaran jasa lingkungan air di kawasan TNGGP dievaluasi berdasarkan definisi Wunder (2005) dan literatur lainnya. Wunder (2005), mengklasifikasikan lima kriteria untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip pembayaran jasa lingkungan, yaitu transaksi secara sukarela; jasa lingkungan yang terdefinisi secara baik; pembeli jasa lingkungan; penyedia jasa lingkungan; serta jaminan ketersediaan jasa lingkungan oleh penyedia. Berdasarkan lima kriteria tersebut, perkembangan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di kawasan TNGGP dapat terdefinisi sebagai berikut:

1. Transaksi secara sukarela

Transaksi secara sukarela didefinisikan sebagai perjanjian tanpa tekanan, yang dibedakan melalui “command and control” (Prasetyo et al. 2009). Dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan air yang dilakukan di TNGGP, transaksi antara penyedia dan pembeli jasa dapat dikatakan sebagai transaksi yang bersifat sukarela. Belum terdapat aturan yang secara jelas mengikat para pemanfaat air dari kawasan taman nasional untuk memberikan kontribusi berupa iuran maupun retribusi. Aturan yang dijadikan acuan hanya berupa MoU kerjasama kemitraan antara Forpela TNGGP dengan BB TNGGP serta AD/ART Forpela TNGGP. Pemanfaat air yang tergabung dalam keanggotaan Forpela TNGGP memberikan kontribusi secara sukarela. Walaupun terdapat beberapa kesepakatan yang diacu dalam mekanisme ini, dalam pelaksanaannya tetap menggunakan prinsip sukarela.

Transaksi yang dilakukan antara pemanfaat dan penyedia jasa didasarkan pada kesadaran para pemanfaat akan kebutuhan sumberdaya air. Pemanfaat air memberikan apresiasi terhadap penyedia jasa dengan memberikan kontribusi melalui keanggotaan Forpela TNGGP. Transaksi dilakukan dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan masyarakat dan inkubasi usaha untuk masyarakat. Transaksi tersebut diatur dalam naskah kesepahaman dan rencana aksi pembangunan model desa konservasi melalui pengembangan desa produktif unggulan antara MDK dan Forpela TNGGP.

2. Jasa lingkungan yang terdefinisi secara baik

Jasa lingkungan yang didefinisikan dalam mekanisme ini adalah nilai dan jasa ekosistem hutan untuk menghasilkan air. Kawasan TNGGP berperan

menghasilkan air bagi 103 pemanfaat air baik komersial maupun non komersial (USAID 2009). Pemanfaat air mengambil air langsung dari kawasan ini untuk kebutuhan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima pemanfaat air, empat dari lima pemanfaat telah mengetahui peran kawasan TNGGP untuk menghasilkan air. Sebanyak empat pemanfaat dapat menjelaskan manfaat air tersebut bagi perusahaan/instansi mereka. Selain para pemanfaat, anggota kelompok tani di desa Tangkil dan Cinagara secara umum telah mengetahui peranan hutan dalam menghasilkan air. Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 19 dari 24 orang responden mengetahui dan dapat menyebutkan manfaat hutan untuk menghasilkan air. Responden juga dapat menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan air. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, sebagian masyarakat belum merubah perilaku mereka terhadap sumber air yang berasal dari kawasan TNGGP. Sebagian masyarakat kampung Pojok desa Cinagara khususnya masih melakukan kegiatan MCK di sungai Cinagara.

Disamping itu, dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan air yang berjalan, belum dilakukan pengukuran secara pasti terhadap debit air yang diterima oleh para pemanfaat. Mereka berpendapat bahwa air yang disediakan oleh alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, dua pemanfaat juga menganggap mereka memasang instalasi air sendiri untuk memperoleh air. Hal ini menyebabkan dua dari lima pemanfaat yang diwawancarai pada akhirnya belum mengambil inisiatif untuk memberikan kontribusi terhadap jasa air yang dihasilkan hutan. Sejalan dengan pendapat Chomitz dan Kumari (1998) bahwa meskipun diketahui hutan mampu menyediakan jasa lingkungan air, tetapi hubungan antara hutan dan jasa lingkungan air baik secara kualitatif maupun kuantitatif seringkali tidak dipahami. 3. Pembeli jasa lingkungan

Pembeli dan penjual jasa lingkungan merupakan yang memiliki kontrol terhadap sumberdaya yang menghasilkan jasa (Prasetyo et al. 2009). Menurut Leimona et al. (2011), pemanfaat jasa lingkungan adalah (a) perorangan; (b) kelompok masyarakat; (c) perkumpulan; (d) badan usaha; (e) pemerintah daerah; (f) pemerintah pusat, yang memiliki segala bentuk usaha yang memanfaatkan

potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pembeli jasa yang terdefinisi dalam mekanisme ini adalah para pemanfaat air dari kawasan TNGGP. Pembeli jasa yang terdefinisi merupakan pemanfaat yang telah bergabung dengan Forpela TNGGP atau pemanfaat lain yang memiliki MoU kemitraan dengan pihak BB TNGGP. Pemanfaat lainnya yang berada di luar kedua hal tersebut belum menjadi pembeli jasa.

Dalam mekanisme ini, pembeli jasa belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kontribusi dana untuk penerapan mekanisme. Ada pihak lain seperti ESP-USAID dan YBUL yang menjadi donor dalam penerapan mekanisme ini. Hal ini sependapat dengan Wunder (2005) yang menyebutkan bahwa kontribusi dana seringkali berasal dari donor daripada pemanfaat jasa lingkungan. 4. Penyedia jasa lingkungan

Penyedia jasa lingkungan adalah (a) perorangan; (b) kelompok masyarakat; (c) perkumpulan; (d) badan usaha; (e) pemerintah daerah; (f) pemerintah pusat, yang mengelola lahan yang menghasilkan jasa lingkungan serta memiliki ijin atau alas hak atas lahan tersebut dari instansi berwenang (Leimona et al. 2011). Penyedia jasa yang terdefinisi dalam mekanisme ini adalah ekosistem hutan TNGGP yang berperan dalam menghasilkan jasa air. BB TNGGP selaku pengelola kawasan seharusnya menjadi merupakan penyedia jasa lingkungan dalam mekanisme ini. Namun, BB TNGGP tidak dapat mengelola dana kontribusi dari pemanfaat-pemanfaat air. Penyedia jasa seringkali terlihat tidak jelas (Wunder 2005). Kemudian, dilakukan pendekatan lain oleh Forpela TNGGP. Forpela TNGGP dan BB TNGGP mencoba menfasilitasi daerah penyangga kawasan untuk mendukung perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi. Hal ini kemudian menempatkan anggota KT Saluyu, KT Garuda Ngupuk dan KSM Cinagara Asri dan MDK lainnya sebagai penyedia jasa.

Ketua maupun anggota kelompok-kelompok tani tersebut belum memahami tentang konsep pembayaran jasa lingkungan air yang dilakukan. Dua dari tiga ketua kelompok tani yang diwawancarai menyatakan kurang paham tentang konsep pembayaran jasa lingkungan air yang dilakukan. Ketua kelompok tani hanya menjalankan penerapan mekanisme tersebut. Responden yang terdiri dari anggota KT hanya mengetahui sebatas iuran yang harus dijalankan dan program

pelatihan-pelatihan usaha yang telah dijalankan. Sebanyak 17 dari 24 orang responden yang secara umum mengetahui penerapan mekanisme ini.

Mayoritas anggota KT di kedua desa merupakan petani sawah dan ladang. Mereka belum melakukan teknik pertanian untuk meningkatkan penyediaan jasa lingkungan. Penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan dilakukan melalui inkubasi usaha.

5. Jaminan ketersediaan jasa lingkungan oleh penyedia

Wunder (2005) menyebutkan bahwa kriteria yang paling sulit untuk dilaksanakan adalah adalah persayaratan: banyak mekanisme yang kurang monitoring atau tidak termonitor sama sekali, pembayaran dilakukan di awal perjanjian, para pihak dibuat percaya terhadap mekanisme daripada benar-benar melakukan monitoring terhadap ketersediaan jasa.

Forpela TNGGP menerapkan perioditas kegiatan 3 tahunan dan periode terakhir berakhir di tahun 2009 (Forpela TNGGP 2009). Selama kurun waktu tersebut penyedia jasa seharusnya dapat memberikan jaminan ketersediaan jasa kepada para pemanfaat. Prasetyo et al. (2009) menyatakan, pembayaran jasa lingkungan dapat terus berlangsung, jika dan hanya jika penyedia jasa menyediakan jasa secara terus menerus. Berdasarkan hasil wawancara terhadap para pemanfaat, jasa lingkungan air tersebut masih tersedia dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pemanfaat. Namun, baik penyedia dan pemanfaat kurang melakukan kontribusi terhadap mekanisme itu sendiri.

Mekanisme pembayaran jasa lingkungan tersebut berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penegakan mekanisme, seperti disinsentif pembayaran. Wunder (2008) menyebutkan, beberapa skema pembayaran jasa lingkungan berlangsung sendirinya, umumnya pada inisiatif dilakukan oleh pembeli jasa lingkungan atau perantara seperti lembaga non-pemerintahan (LSM). Hal ini dikarenakan pendekatan yang dilakukan saat penerapan mekanisme ini adalah melalui pemberian bantuan kepada anggota kelompok tani. Pendekatan yang dilakukan belum pada tingkat reward and punishment. Penyedia jasa belum dituntut untuk menyediakan jasa terlebih dahulu sebelum jasa itu dibayarkan. Selain itu, pembayaran (pemberian bantuan) dilakukan pada masa awal mekanisme.