VIII MODEL DINAMIK PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN DI DAS CILIWUNG HULU

8.1. Pendahuluan

Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung hulu merupakan bagian dari kawasan wisata Puncak-Cianjur, mempunyai daya tarik bagi masyarakat sekitar Bogor dan luar Bogor untuk mendirikan rumah peristirahatan (villa, bungalow), hotel, restoran dan tempat rekreasi. Saat ini perkembangan permukiman di DAS Ciliwung hulu pesat dan cenderung kurang terkendali. Perkembangan permukiman merambah ke kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman, sehingga menjadi penyebab terjadinya degradasi lingkungan DAS Ciliwung hulu.

Permasalahan permukiman di DAS Ciliwung hulu merupakan suatu rangkaian persoalan yang kompleks. Persoalan timbul karena koordinasi antar instansi dan penegakan hukum yang lemah (Karyana 2005) serta tingkat persepsi masyarakat terhadap fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu yang rendah sampai sedang (Sabri 2004). Ketiga faktor tersebut menyebabkan perkembangan permukiman di DAS Ciliwung hulu tidak terkendali dan menyimpang dari rencana tata ruang.

Sistem dinamik adalah suatu cara berpikir menyeluruh dan terpadu, mampu menyederhanakan persoalan yang rumit tanpa kehilangan hal penting yang menjadi perhatian (Muhammadi et al. 2001). Sistem dinamik dapat menganalisis struktur dan pola perilaku sistem yang rumit, berubah cepat dan mengandung ketidakpastian (Muhammadi et al. 2001), demikian pula perubahan struktural yang terjadi pada salah satu bagian dari sistem yang akan berdampak pada perilaku sistem secara keseluruhan dapat dianalisis dengan cepat (Martin 1997). Proses analisis kebijakan menggunakan sistem dinamik dilakukan melalui simulasi model, sehingga lebih cepat, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan (Forester 1976; Muhammadi et al. 2001; Meadows et al. 2004).

Dalam rangka menyelesaikan persoalan kebutuhan permukiman yang terus meningkat, koordinasi yang kurang lancar, dan fungsi ekologi DAS yang terus

menurun, digunakan model dinamik melalui berbagai skenario untuk melakukan perubahan yang sistemik kearah yang diinginkan melalui berbagai percobaan menggunakan simulasi model.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian adalah : a. Merancang model dinamik

b. Menyusun alternatif kebijakan pengelolaan permukiman menggunakan simulasi model.

8.2 Data Sistem Dinamis 8.2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan sekunder Sumber data primer adalah pejabat Pemda Kabupaten Bogor dan lokasi studi. Sumber data sekunder adalah: Bapeda Kabupaten Bogor, Kantor statistik Kabupaten Bogor, Dinas Kependudukan dan KB kabupaten Bogor, Dinas Cipta Karya Bagian Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor, UPT BP Sumberdaya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, BP DAS Citarum-Ciliwung, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Perpustakaan, dan media elektronik.

8.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui diskusi dengan pejabat dari Bapeda kabupaten Bogor, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Bagian Tata Bangunan dan Permukiman. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, literatur, mengunduh dari media elektronik dan hasil analisis bab V dan VII (Tabel 45).

Tabel 45 Data Model Dinamik, Sumber dan Kegunaan

Data Model Dinamik Sumber Kegunaan

Jumlah Penduduk 1997-2007

Kantor Statistik Kab. Bogor Perkiraan jumlah dan perkembangan penduduk

Curah hujan . UPT B P Sumberdaya Air Wilayah

Sungai Ciliwung-Cisadane.

perkiraan air limpasan

IMB Cisarua, Ciawi, Megamendung.

Dinas Cipta Karya Kab. Bogor analisis kelembagaan

Data Model Dinamik Sumber Kegunaan

prasarana. 2/2006 permukiman

Kebutuhan Ruang Sarana-prasarana, rumah, jalan

Kep Men PU No 20/KPTS/1986 perkiraan kebutuhan lahan permukiman

Koefisien Run off

(permukiman, lahan basah, ladang, hutan perkebunan)

Dokumen hasil penelitian Kadar Tahun 2003

perkiraan volume air limpasan

Sampah Kep Men PU No 20/KPTS/1986;

Bapeda kab Bogor

perkiraan timbulan sampah kawasan permukiman Kepadatan penduduk Dokumen dari media elektronik . jmlh penduduk yg dpt

didukung kws permukiman

Koordinasi Dokumen hasil penelitian Karyana

Tahun 2005; analisis sub 7.3

analisis kelembagaan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Media elektronik Portal Kabupaten Bogor[ http://www.bogor_kab.go.id

analisis kelembagaan

Konsistensi Hasil analisis sub 5.3; 7.3 analisis kelembagaan

Tutupan Lahan Hasil analisis sub 5.3. alokasi permukiman

8.3. Metode Analisis

8.3.1. Parameter dan Indikator Kinerja Model

Model dinamik pengelolaan kawasan permukiman menggunakan 4 model, yaitu: model penduduk, model kebutuhan lahan permukiman, sub-model pengendalian dan kelembagaan, serta sub-sub-model fisik lingkungan. Masing-masing sub-model mempunyai parameter dan indikator. Parameter dapat diwakili oleh flow atau auxiliary sedangkan indikator kinerja diwakili oleh level (Tabel 46).

Tabel 46 Sub-model, Parameter dan Indikator Kinerja Model

Sub-model Parameter Indikator Kinerja Model

1. Penduduk Laju kelahiran & migrasi masuk; laju kematian & migrasi keluar.

Jumlah Penduduk

2. Kebutuhan Ru ang permukiman

Pertambahan luas rumah; pertambahan luas sarpras; daya tarik permukiman

Kebutuhan Ruang Permukiman

3.Pengendalian dan

kelembagaan

Tambahan permukiman ke

permukiman; tambahan permukiman ke Budidaya non permukiman; tambahan permukiman ke lindung; partisipasi masyarakat; koordinasi; konsistensi.

Luas permukiman di kws sesuai permukiman; luas permukiman di kws tidak sesuai permukiman ( zona budidaya non permukim an dan zona lindung); pengatur an tata ruang

4. Fisik lingkungan

Laju limpasan dari zona budidaya non permukiman ; laju limpasan zona

Volume air limpasan kws permu kiman; volume air limpasan kws

Sub-model Parameter Indikator Kinerja Model lindung; laju limpasan permukiman;

permukiman, laju sampah, kualitas lingkungan.

non permukiman (zona budidaya non permukiman dan zona lindung); volume sampah

8.3.2. Metode dan Tahap Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis sistem menggunakan model dinamik (Forester 1976; Muhammadi et al. 2001). Tahap permodelan sistem dinamik (Eriyatno 1999; Muhammadi et al. 2001) adalah:

(1) Analisis Kebutuhan

Secara umum stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu terdiri atas berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah (Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor), pengusaha (pengembang perumahan, perkebunan, perdagangan, hotel, restoran) serta masyarakat (pendatang dan penduduk lokal). Berdasarkan hasil pengumpulan data primer maupun sekunder, kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan permukiman adalah : kualitas lingkungan meningkat, koordinasi antar instansi yang terkait pengelolaan permukiman; konsistensi dalam penerapan peraturan; rencana tata ruang yang operasional; sistem informasi berkaitan dengan permukiman; pedoman teknis pembangunan permukiman; peraturan insentif dan disinsentif yang berkaitan dengan pembangunan permukiman; informasi mekanisme dan prosedur perizinan pembangunan perumahan/permukiman; lokasi kawasan yang diperbolehkan untuk pembangunan perumahan/permukiman; Koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan; dan ketentuan teknis pembangunan perumahan/permukiman di DAS Ciliwung hulu.

(2) Perumusan Permasalahan

Untuk meningkatkan fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu, pengendalian perkembangan permukiman membutuhkan konsistensi dalam menerapkan peraturan dan koordinasi antar instansi sehingga permukiman hanya berlokasi di kawasan yang sesuai/diperbolehkan untuk permukiman. Pengendalian perkembang an permukiman membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan

meningkat apabila masyarakat mengetahui prosedur dan mekanisme perizinan pembangunan permukiman, lokasi kawasan yang diperbolehkan untuk membangun permukiman, KDB yang diizinkan serta ketentuan teknis pembangunan permukiman.

Selain masalah koordinasi, konsistensi dan partisipasi masyarakat, pengendalian permukiman juga memerlukan pengendalian jumlah penduduk, karena laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat akan semakin meningkatkan kebutuhan lahan permukiman. Oleh karena luas kawasan yang sesuai untuk digunakan permukiman terbatas, maka kebutuhan lahan permukiman yang besar dan meningkat pesat tidak tertampung. Akibatnya kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman (kawasan lindung dan budidaya non permukiman) dirambah oleh kawasan permukiman.

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalahnya adalah seberapa besar dampak dari pengendalian penduduk terhadap kinerja DAS Ciliwung hulu; seberapa besar dampak dari pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi dapat meningkatkan kinerja DAS Ciliwung hulu; seberapa besar dampak dari penguatan kelembagaan pemerintah melalui peningkatan koordinasi dan konsistensi terhadap kinerja DAS Ciliwung hulu; dan seberapa besar dampak dari pengendalian penduduk, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pemerintah apabila dilakukan secara bersama-sama, terhadap kinerja DAS Ciliwung hulu.

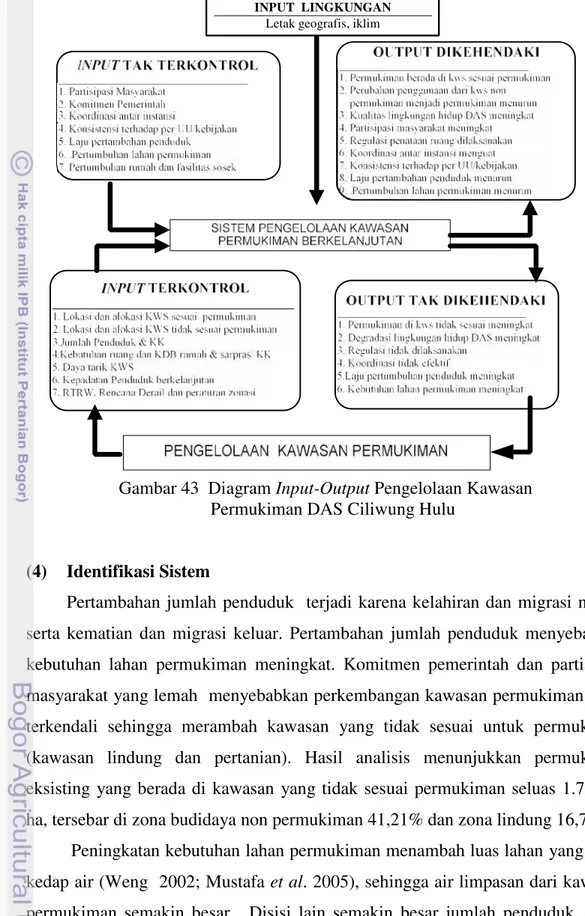

(3) Diagram Input-Output

Sistem pengelolaan kawasan permukiman berkelanjutan di DAS Ciliwung hulu tersebut, digambarkan dalam diagram input-output, yang terdiri dari input terkontrol, input tidak terkontrol, output dikehendaki dan output tidak dikehendaki. Melalui mekanisme pengelolaan kawasan permukiman output yang tidak dikehendaki dirubah menjadi input terkontrol yang masuk ke dalam Sistem Pengelolaan Kawasan Permukiman Berkelanjutan (Gambar 43).

INPUT LINGKUNGAN

Letak geografis, iklim

Gambar 43 Diagram Input-Output Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS Ciliwung Hulu

(4) Identifikasi Sistem

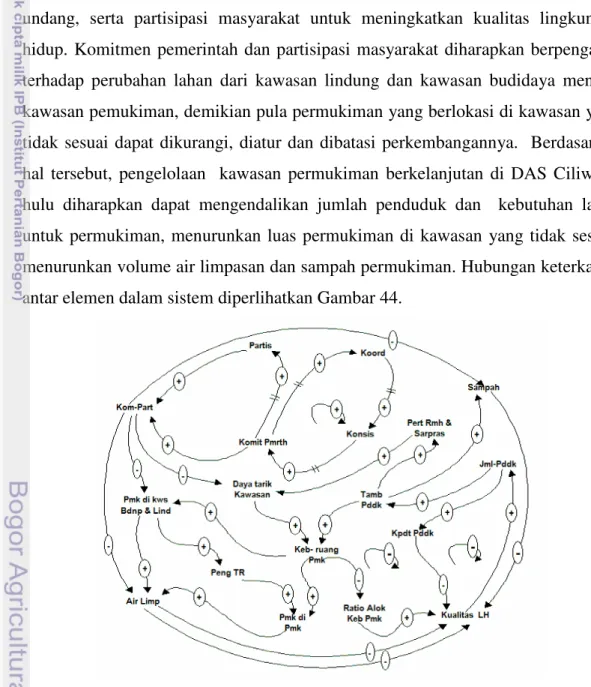

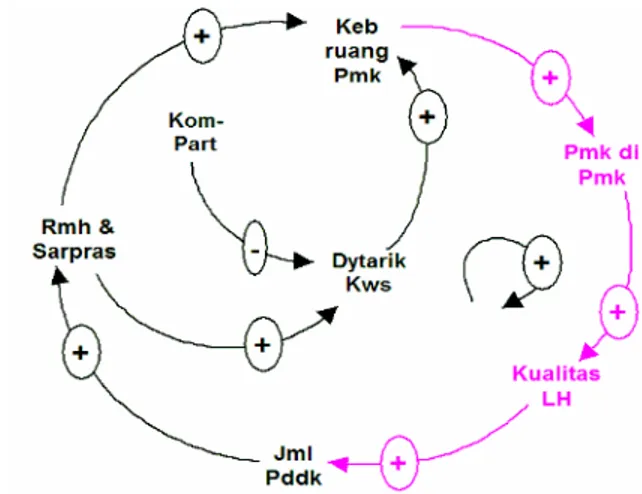

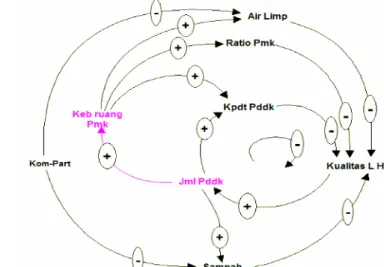

Pertambahan jumlah penduduk terjadi karena kelahiran dan migrasi masuk serta kematian dan migrasi keluar. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan permukiman meningkat. Komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat yang lemah menyebabkan perkembangan kawasan permukiman tidak terkendali sehingga merambah kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman (kawasan lindung dan pertanian). Hasil analisis menunjukkan permukiman eksisting yang berada di kawasan yang tidak sesuai permukiman seluas 1.737,33 ha, tersebar di zona budidaya non permukiman 41,21% dan zona lindung 16,70%.

Peningkatan kebutuhan lahan permukiman menambah luas lahan yang tidak kedap air (Weng 2002; Mustafa et al. 2005), sehingga air limpasan dari kawasan permukiman semakin besar. Disisi lain semakin besar jumlah penduduk, maka

kepadatan penduduk, kepadatan permukiman dan jumlah sampah semakin besar pula. Akibat dari kepadatan penduduk dan kebutuhan ruang permukiman yang semakin besar, serta volume air limpasan dan sampah yang semakin besar, terjadi penurunan kualitas lingkungan DAS, yang berdampak pada laju kelahiran dan kematian penduduk.

Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan komitmen pemerintah dalam bentuk koordinasi antar-lembaga dan konsistensi dalam melaksanakan undang-undang, serta partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan berpengaruh terhadap perubahan lahan dari kawasan lindung dan kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman, demikian pula permukiman yang berlokasi di kawasan yang tidak sesuai dapat dikurangi, diatur dan dibatasi perkembangannya. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan kawasan permukiman berkelanjutan di DAS Ciliwung hulu diharapkan dapat mengendalikan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk permukiman, menurunkan luas permukiman di kawasan yang tidak sesuai, menurunkan volume air limpasan dan sampah permukiman. Hubungan keterkaitan antar elemen dalam sistem diperlihatkan Gambar 44.

(5) Penyusunan Model:

Model dinamik dibuat dengan menggunakan perangkat lunak powersim 2.5d constructor. Penyusunan model dinamik pengelolaan kawasan permukiman menggunakan asumsi yaitu :

(a) Kawasan permukiman dibatasi sesuai alokasinya (2.958,93ha).

(b) Kawasan kawasan budidaya non permukiman dibatasi sesuai alokasinya (3.369,82 ha).

(c) Kawasan lindung dibatasi sesuai alokasinya (8.547,62ha).

(d) Nilai lahan di lokasi tidak sesuai permukiman dan dilokasi sesuai dan agak sesuai permukiman dianggap sama, sehingga relokasi permukiman dari kawasan tidak sesuai permukiman ke kawasan sesuai dan agak sesuai permukiman dapat dilakukan.

(e) Pertambahan penduduk dihitung berdasarkan lahir dan migrasi masuk per tahun dan serta kematian dan migrasi keluar per tahun.

(f) Laju pengurangan penduduk karena kematian dan migrasi keluar diperkirakan sebesar 0,7% per tahun. Laju migrasi masuk diperkirakan 60% dari laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk DAS Ciliwung hulu selama 1997-2006 sebesar 3,14%/tahun, maka laju migrasi masuk diperkirakan 1,88%/tahun. Dengan menggunakan rumus pertambahan penduduk (r) = Kelahiran – Kematian + Migrasi masuk – Migrasi keluar, maka laju kelahiran diperkirakan sebesar 1.96%/tahun. Dengan demikian laju Kelahiran ditambah migrasi masuk adalah 3.84%/tahun.

(g) Pertumbuhan permukiman disebabkan oleh pertambahan penduduk dan daya tarik kawasan DAS Ciliwung hulu( Kawasan Puncak) sebagai kawasan peristirahatan dan wisata.

(h) Komitmen pemerintah diperhitungkan berdasarkan konsistensi terhadap penerapan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang (RTRW) dan koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS Ciliwung. (i) Partisipasi masyarakat diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

(j) Asumsi lain berkaitan dengan penyusunan model dinamik dapat diperiksa pada Lampiran 11.

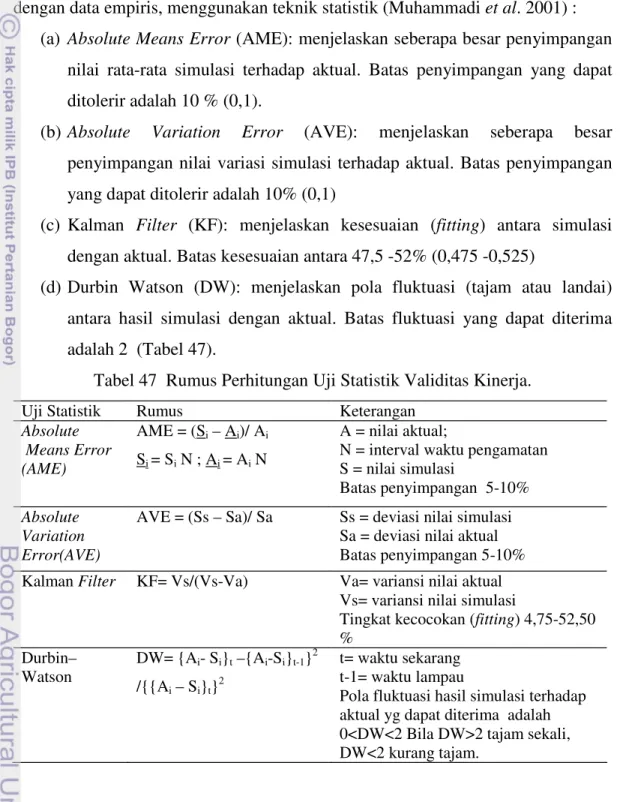

(6) Validasi Model

Uji validitas model dilakukan dengan cara membandingkan output model dengan data empiris, menggunakan teknik statistik (Muhammadi et al. 2001) :

(a) Absolute Means Error (AME): menjelaskan seberapa besar penyimpangan nilai rata-rata simulasi terhadap aktual. Batas penyimpangan yang dapat ditolerir adalah 10 % (0,1).

(b) Absolute Variation Error (AVE): menjelaskan seberapa besar penyimpangan nilai variasi simulasi terhadap aktual. Batas penyimpangan yang dapat ditolerir adalah 10% (0,1)

(c) Kalman Filter (KF): menjelaskan kesesuaian (fitting) antara simulasi dengan aktual. Batas kesesuaian antara 47,5 -52% (0,475 -0,525)

(d) Durbin Watson (DW): menjelaskan pola fluktuasi (tajam atau landai) antara hasil simulasi dengan aktual. Batas fluktuasi yang dapat diterima adalah 2 (Tabel 47).

Tabel 47 Rumus Perhitungan Uji Statistik Validitas Kinerja.

Uji Statistik Rumus Keterangan

Absolute Means Error (AME) AME = (Si– Ai)/ Ai Si= Si N ; Ai= Ai N A = nilai aktual;

N = interval waktu pengamatan S = nilai simulasi

Batas penyimpangan 5-10%

Absolute Variation Error(AVE)

AVE = (Ss – Sa)/ Sa Ss = deviasi nilai simulasi Sa = deviasi nilai aktual Batas penyimpangan 5-10%

Kalman Filter KF= Vs/(Vs-Va) Va= variansi nilai aktual

Vs= variansi nilai simulasi

Tingkat kecocokan (fitting) 4,75-52,50 % Durbin– Watson DW= {Ai- Si}t–{Ai-Si}t-1}2 /{{Ai– Si}t}2 t= waktu sekarang t-1= waktu lampau

Pola fluktuasi hasil simulasi terhadap aktual yg dapat diterima adalah 0<DW<2 Bila DW>2 tajam sekali, DW<2 kurang tajam.

(7) Verifikasi Struktur Model

Struktur model diverifikasi melalui uji validitas konstruksi menggunakan teori Limit to growth (Meadows et al. 2004). Selanjutnya untuk menguji kestabilan struktur model dilakukan simulasi dengan menggunakan skenario untuk jangka jangka waktu 20 tahun sesuai dengan ketentuan jangka waktu perencanaan dalam UU PR No 26/2007.

(8) Uji Sensitivitas Model

Uji sensitivitas model dilakukan dengan memberi perlakuan (stimulus) pada beberapa parameter model yaitu laju kelahiran dan migrasi masuk, koordinasi, konsistensi dan partisipasi masyarakat (Tabel 48). Parameter-parameter model tersebut diintervensi dengan pertimbangan:

(a) Parameter partisipasi masyarakat, koordinasi dan konsistensi diintervensi karena berdasarkan hasil analisis kelembagaan, merupakan elemen kunci yang menjadi penggerak perubahan dalam pengelolaan permukiman di DAS Ciliwung hulu.

(b) Parameter laju kelahiran dan migrasi masuk diintervensi karena pertambahan lahan permukiman dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi masuk.

Tabel 48 Nilai Intervensi pada Uji Sensitivitas Model

No Parameter Tanpa

intervensi (%)

Setelah Intervensi(%)

1 Laju kelahiran dan migrasi masuk 3,84 2

2 Koordinasi 86,90 100

3 Konsistensi 46,86 100

4 Partisipasi masyarakat 67,90 80

Efek pemberian perlakuan diamati melalui perubahan nilai rujukan, (reference mode). Nilai rujukan diwakili oleh level (Muhammadi et al. 2001). Dalam penelitian ini perlakuan berupa intervensi yang diberikan terhadap parameter model, bersifat fungsional. Menggunakan fungsi step yang terdapat dalam perangkat lunak Powersim 2.5 d. Penggunaan fungsi step didasarkan pada antisipasi perubahan parameter yang mungkin terjadi dalam kondisi nyata.

(9) Simulasi Model

Simulasi model digunakan untuk membuat skenario pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu. Simulasi dilakukan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2030. Simulasi dilakukan melalui model tetap, dan nilai parameter yang telah diuji sensitivitasnya diintervensi. Selanjutnya hasil simulasi terhadap kombinasi parameter ditafsirkan dalam kebijakan nyata.

8.4. Hasil dan Pembahasan 8.4.1. Hasil

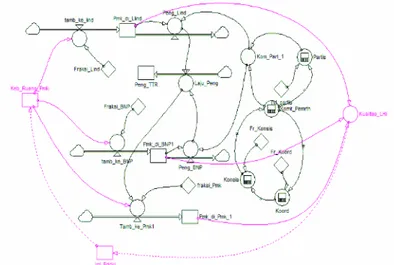

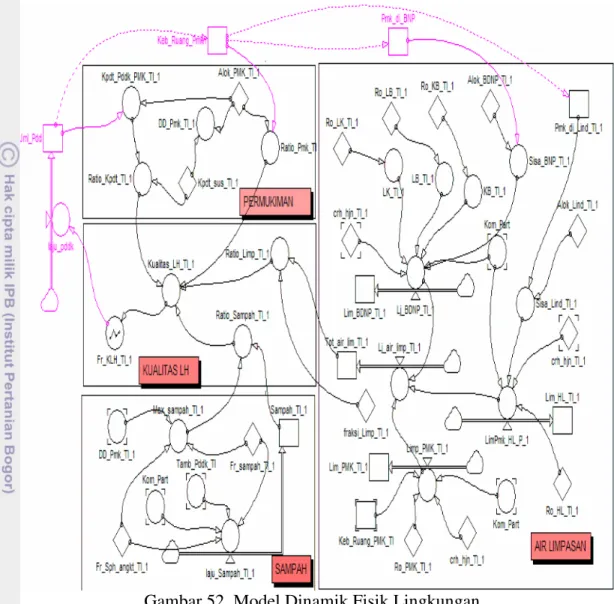

Model dinamik Pengelolaan Permukiman di DAS Ciliwung Hulu dibagi menjadi 4 submodel yaitu : Submodel Penduduk, Submodel Kebutuhan Ruang Permukiman, Submodel Pengendalian dan Kelembagaan, serta Submodel Fisik Lingkungan.

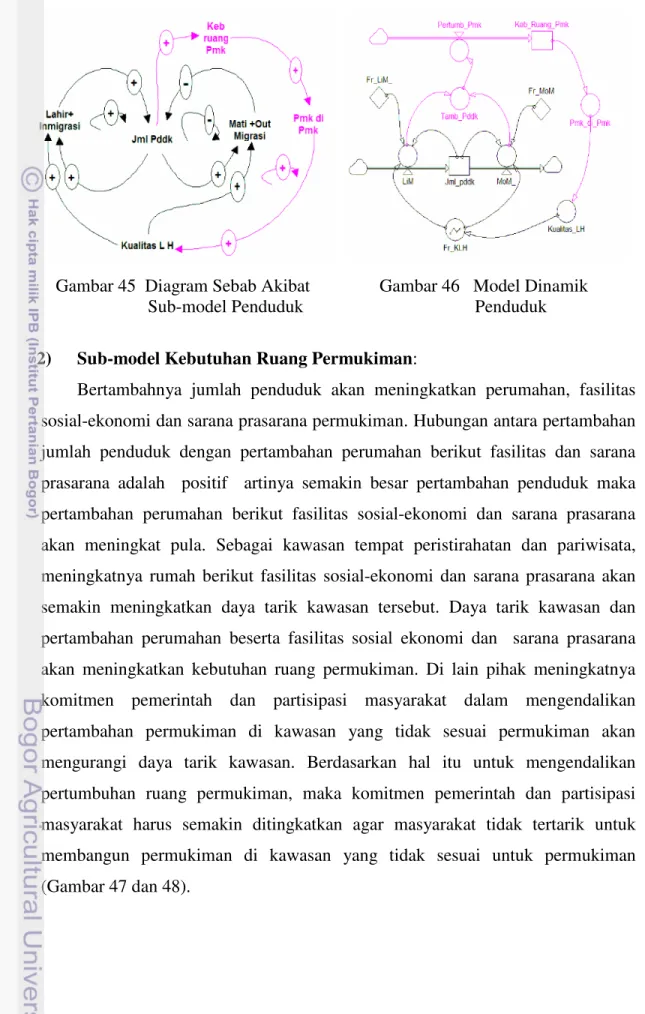

8.4.1.1. Model Dinamik Pengelolaan Kawasan Permukiman 1) Submodel Penduduk

Jumlah Penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi keluar dan migrasi masuk, sehingga pertambahan penduduk merupakan selisih antara kelahiran ditambah migrasi masuk dengan kematian ditambah migrasi keluar. Hubungan antara laju pertambahan penduduk dengan jumlah penduduk membentuk loop positif (reinforcing) saling menguatkan karena semakin tinggi laju pertambahan penduduk maka jumlah penduduk akan semakin bertambah. Sebaliknya hubungan antara laju pengurangan penduduk dengan jumlah penduduk membentuk loop negatif (balancing), karena semakin tinggi laju pengurangan penduduk maka jumlah penduduk akan menurun. Kualitas lingkungan akan berpengaruh terhadap tingkat fertilitas penduduk dan dan tingkat mortalitas sehingga kualitas lingkungan yang meningkat akan meningkatkan laju kelahiran dan menurunkan laju kematian (Gambar 45, dan 46 ).

Gambar 45 Diagram Sebab Akibat Sub-model Penduduk

Gambar 46 Model Dinamik Penduduk 2) Sub-model Kebutuhan Ruang Permukiman:

Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan perumahan, fasilitas sosial-ekonomi dan sarana prasarana permukiman. Hubungan antara pertambahan jumlah penduduk dengan pertambahan perumahan berikut fasilitas dan sarana prasarana adalah positif artinya semakin besar pertambahan penduduk maka pertambahan perumahan berikut fasilitas sosial-ekonomi dan sarana prasarana akan meningkat pula. Sebagai kawasan tempat peristirahatan dan pariwisata, meningkatnya rumah berikut fasilitas sosial-ekonomi dan sarana prasarana akan semakin meningkatkan daya tarik kawasan tersebut. Daya tarik kawasan dan pertambahan perumahan beserta fasilitas sosial ekonomi dan sarana prasarana akan meningkatkan kebutuhan ruang permukiman. Di lain pihak meningkatnya komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan pertambahan permukiman di kawasan yang tidak sesuai permukiman akan mengurangi daya tarik kawasan. Berdasarkan hal itu untuk mengendalikan pertumbuhan ruang permukiman, maka komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan agar masyarakat tidak tertarik untuk membangun permukiman di kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman (Gambar 47 dan 48).

Gambar 47 Diagram Sebab Akibat Sub-model Kebutuhan Ruang Permukiman

Gambar 48 Model Dinamik Kebutuhan Ruang Permukiman

3) Sub-model Kelembagaan dan Pengendalian Permukiman:

Komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya dukung lingkungan diharapkan akan mengendalikan pembangunan permukiman di DAS Ciliwung hulu. Komitmen pemerintah dicerminkan oleh koordinasi antar instansi terkait dan konsistensi dalam hal pelaksanaan Hubungan tersebut mempunyai makna bahwa komitmen pemerintah yang tinggi akan meningkatkan koordinasi antar instansi dan koordinasi yang tinggi akan meningkatkan konsistensi pemerintah terhadap peraturan, sebaliknya semakin tinggi konsistensi pemerintah terhadap peraturan yang dibuatnya akan makin menunjukkan komitmen pemerintah yang

tinggi pula, hal ini akan makin memperkokoh koordinasi antar instansi. Hubungan antara ketiga variabel tersebut membentuk loop positif yang berarti hubungan antar variabel adalah saling memperkuat (reinforcing). Komitmen pemerintah harus disertai partisipasi masyarakat, agar pengelolaan permukiman berhasil. Komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat yang meningkat, diharapkan akan mengurangi pertumbuhan luas lahan permukiman, dengan cara permukiman yang berada di kawasan yang tidak sesuai dibatasi dan diatur, sedangkan yang berada dikawasan lindung direlokasi dan dilarang (Gambar 49 dan 50).

Gambar 49 Diagram Sebab Akibat Sub-model Kelembagaan dan Pengendalian Permukiman

4) Sub-model Fisik Lingkungan

Jumlah penduduk yang terus bertambah akan berdampak pada peningkatan kebutuhan ruang permukiman, peningkatan kepadatan penduduk di kawasan permukiman dan peningkatan volume sampah. Kepadatan penduduk yang terus meningkat akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Volume sampah yang semakin besar disertai terbatasnya kemampuan Pemda dalam mengelola sampah dan partisipasi masyarakat yang rendah akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Kebutuhan ruang permukiman yang meningkat disertai komitmen pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan peraturan berdampak pada pembangunan permukiman yang kurang terkendali sehingga tidak hanya dibangun di kawasan yang sesuai permukiman tetapi juga dikawasan yang tidak sesuai untuk permukiman. Semakin luas kawasan permukiman yang dibangun, akan meningkatkan volume air limpasan, karena pembangunan permukiman menyebabkan kawasan kedap air semakin luas. Kebutuhan ruang permukiman yang meningkat tidak sebanding dengan luas lahan yang sesuai untuk permukiman, sehingga kepadatan permukiman meningkat dan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya dampak dari kualitas lingkungan hidup yang menurun berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk, karena kualitas lingkungan yang buruk akan menurunkan fertilitas penduduk dan meningkatkan mortalitas (Gambar 51 dan 52 ).

Gambar 52 Model Dinamik Fisik Lingkungan

8.4.1.2.Validasi Model

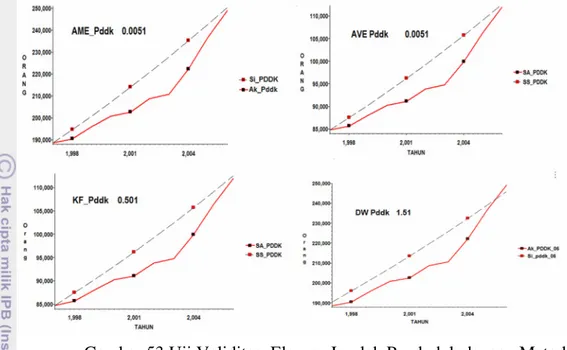

Uji validitas kinerja menggunakan metoda statistik AME, AVE, KF dan Durbin Watson dilakukan terhadap elemen jumlah penduduk. Hasil pengujian terhadap validitas kinerja untuk elemen jumlah penduduk menunjukkan bahwa antara model dengan data empirik terdapat kesesuaian dalam ambang batas yang diperbolehkan. Nilai rata-rata (AME) dan nilai variasi (AVE) adalah 0,0051(sesuai) artinya model dapat diterima demikian pula untuk nilai KF yaitu 0,501 (sesuai) dan nilai DW= 1,51(pola fluktuasi kurang tajam)(Gambar 53).

Gambar 53 Uji Validitas Elemen Jumlah Penduduk dengan Metoda AME,AVE, Kalman Filter dan Durbin Watson

8.4.1.3.Verifikasi Model

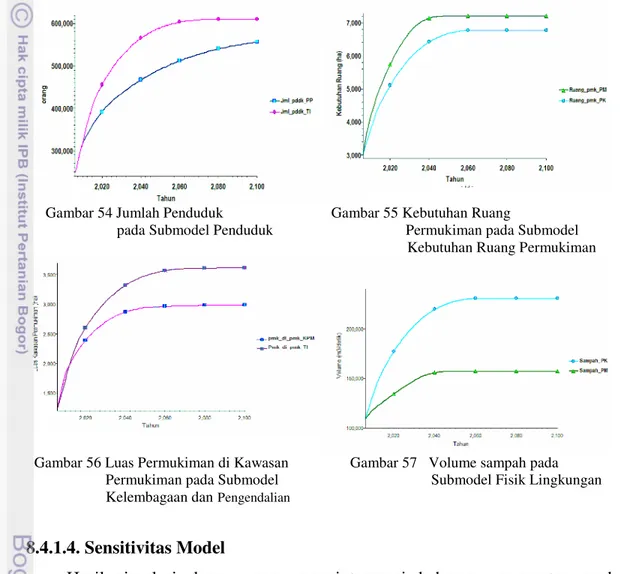

Struktur model diverifikasi melalui uji validitas konstruksi menggunakan Konsep Limit to growth (Meadows et al. 2004). Verifikasi model pengelolaan permukiman DAS Ciliwung Hulu, dilakukan melalui model disagregat yaitu: sub-model penduduk. Hal tersebut dilakukan karena sub-model agregat maupun disagregat apabila disimulasikan pola perilakunya pasti serupa (Muhammadi et al. 2001). Hasil simulasi menunjukkan elemen jumlah penduduk mempunyai bentuk kurva asimtotik pada tahap akhir. Elemen jumlah penduduk pada awalnya menunjukkan pertumbuhan akibat proses reinforcing oleh struktur loop positif, akan tetapi dengan semakin bertambahnya waktu, terjadi proses balancing oleh struktur loop negatif sehingga diperoleh keseimbangan. Pola perkembangan jumlah penduduk tersebut mengikuti konsep Limit to Growth (Meadows et al. 2004) dengan faktor pembatas daya tampung permukiman yang semakin terbatas.

Hasil verifikasi terhadap sub-model penduduk, menunjukkan bahwa perlakuan dengan cara menurunkan laju kelahiran dan migrasi masuk, tidak mengubah pola perilaku model yang tetap membentuk kurva S dengan asimtot di tahap akhir (Gambar 54). Berdasarkan bentuk dan strukturnya, model dinamik

pengelolaan permukiman di DAS Ciliwung hulu menunjukkan pola dasar (archetype) batas kesuksesan (Limit to Success) seperti yang dikemukakan oleh Kim dan Anderson (1998) dan Tasrif (2006). Pola perilaku limit to success ini pun terjadi pula pada sub-model Kebutuhan ruang permukiman, Kelembagaan dan pengendalian serta Fisik lingkungan (Gambar 55 ,56 dan 57).

Gambar 54 Jumlah Penduduk pada Submodel Penduduk

Gambar 55 Kebutuhan Ruang

Permukiman pada Submodel Kebutuhan Ruang Permukiman

Gambar 56 Luas Permukiman di Kawasan Permukiman pada Submodel

Kelembagaan danPengendalian

Gambar 57 Volume sampah pada Submodel Fisik Lingkungan

8.4.1.4. Sensitivitas Model

Hasil simulasi dengan cara mengintervensi beberapa parameter model menunjukkan respon sebagai berikut :

(a) Parameter laju kelahiran dan migrasi masuk diturunkan dari kondisi awal 3,8%/tahun menjadi 2%/tahun, maka pada tahun 2030 terjadi penurunan kebutuhan ruang permukiman sebesar 18,53%, penurunan kawasan permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman sebesar 18,54% dan

penurunan volume air limpasan dari permukiman 5,19 % dari kondisi tanpa intervensi (Tabel 49).

(b) Parameter partisipasi masyarakat ditingkatkan dari 67,90% menjadi 80%, maka pada tahun 2030 terjadi penurunan kebutuhan ruang permukiman 6,62 %, penurunan luas permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman 7,63 %, dan penurunan volume air limpasan dari permukiman 34,11% dari kondisi tanpa intervensi (Tabel 49).

(c) Parameter konsistensi ditingkatkan dari 46,86% menjadi 100% maka pada tahun 2030 terjadi penurunan kebutuhan ruang permukiman 17,67%, penurunan luas permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman sebesar 36,83%, dan penurunan volume air limpasan dari permukiman 32,23% dari kondisi tanpa intervensi (Tabel 49).

(d) Parameter koordinasi ditingkatkan dari 86,197% menjadi 100% maka pada tahun 2030 terjadi penurunan kebutuhan ruang permukiman 17,67%, penurunan permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman 36,83% dan penurunan volume air limpasan dari permukiman 32,21% dari kondisi tanpa intervensi (Tabel 49).

Berdasarkan uji sensitivitas, dapat disimpulkan bahwa parameter koordinasi, dan konsistensi, merupakan parameter dengan sensitivitas tinggi terhadap elemen luas permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman, elemen volume air limpasan dari permukiman dan elemen kebutuhan ruang permukiman. Parameter laju kelahiran dan migrasi masuk mempunyai sensitivitas tinggi terhadap elemen jumlah penduduk dan elemen kebutuhan ruang permukiman, sedangkan parameter partisipasi masyarakat mempunyai sensitivitas tinggi terhadap elemen volume air limpasan dari permukiman (Tabel 49). Dengan demikian, maka pada pengelolaan kawasan permukiman, keempat parameter tersebut perlu disinergikan untuk meningkatkan kinerja DAS Ciliwung hulu.

Tabel 49 Uji Sensitivitas Parameter Model Pengelolaan Permukiman Di DAS Ciliwung Hulu

Sensitivity (%) Parameter

A B C D

a. Laju Kelahiran dan migrasi masuk(2%) 16,64 18,53 18,54 5,19

b. Partisipasi Masyarakat (80 %) 5,43 6,62 7,63 34,11

c. Konsistensi (100%) 5,81 17,67 36,83 32,23

d. Koordinasi (100%) 5,81 17,67 36,83 32,21

Sumber: Hasil analisis sensitivitas.

Keterangan : A = Elemen jumlah penduduk; B = elemen kebutuhan ruang permukiman; C= Elemen permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman; D = elemen volume air limpasan

8.4.1.5. Simulasi Skenario Model Pengelolaan Kawasan Permukiman

Pengembangan alternatif kebijakan dilakukan secara fungsional yaitu model tetap, parameter dari fungsi-fungsi dalam model dirubah, dengan asumsi lingkungan sistem relatif tetap. Menggunakan hasil uji sensitivitas secara garis besar dibuat 2 macam skenario model, yaitu: skenario tanpa intervensi (TI) dan skenario menggunakan intervensi. Skenario dengan intervensi terdiri atas :a) Skenario pengendalian Penduduk (PP); Skenario pemberdayaan masyarakat (PM); Skenario penguatan kelembagaan pemerintah (PK); dan e) Skenario kolaborasi pemerintah dan masyarakat (KPM). Pengembangan skenario PP, PK, dan PM sejalan dengan hasil analisis status keberlanjutan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu, yang menunjukkan indeks status keberlanjutan untuk dimensi sosial dan kelembagaan saat ini termasuk kategori kurang berkelanjutan.

1) Skenario Tanpa Intervensi (TI)

Pada skenario tanpa intervensi, perkembangan permukiman dibiarkan seperti kondisi saat ini (tahun 2006). Hasil simulasi sampai tahun 2030 menunjukkan hal berikut:

(a) Perkiraan jumlah penduduk tahun 2030 sebesar 523.356 orang, terjadi peningkatan 110,02% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan lahan permukiman tahun 2030 sebesar 7.198,72 ha atau 243,29% dari alokasi lahan untuk permukiman (Tabel 50; Gambar 58 dan 59).

(b) Alokasi kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu akan habis terisi permukiman pada tahun 2024 dan terjadi peningkatan permukiman di

kawasan tidak sesuai permukiman sebesar 133,59% pada tahun 2030 (Tabel 50; Gambar 60 dan 61 ).

(c) Kinerja DAS Ciliwung hulu tahun 2030 diperlihatkan oleh volume air limpasan permukiman meningkat sebesar 66,64%, dan volume sampah permukiman meningkat 124,66 % dari tahun 2006 (Tabel 50; Gambar 62 dan 63).

Menggunakan skenario TI, pada tahun 2030 kualitas lingkungan hidup DAS Ciliwung hulu diperkirakan semakin menurun. Hal tersebut tentu tidak diharapkan karena tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan permukiman yaitu menyesuaikan pembangunan permukiman dengan daya dukung kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu.

2) Skenario Pengendalian Penduduk (PP)

Pada skenario PP dilakukan intervensi terhadap parameter laju kelahiran dan migrasi masuk, hasil simulasi sampai tahun 2030 menunjukkan hal berikut:

(a) Jumlah penduduk tahun 2030 diperkirakan 436.275 orang, terjadi peningkatan sebesar 75,07% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan ruang permukiman sebesar tahun 2030 sebesar 198,21 % dari alokasi lahan untuk permukiman. (Tabel 50; Gambar 58 dan 59).

(b) Walaupun pengurangan jumlah penduduk karena diintervensi menyebabkan kebutuhan lahan permukiman berkurang, akan tetapi pada tahun 2030 diperkirakan terjadi peningkatan permukiman di zona tidak sesuai permukim an sebesar 94,96% dari kondisi tahun 2006 (Tabel 50; Gambar 61).

(c) Kinerja DAS Ciliwung hulu mengalami perbaikan, diperlihatkan oleh peningkatan volume air limpasan permukiman dan volume sampah permukiman yang relatif lebih kecil dibandingkan skenario tanpa intervensi (Gambar 62 dan 63).

3) Sekenario Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Pada skenario PM dilakukan intervensi terhadap parameter partisipasi masyarakat, hasil simulasi menunjukkan hal sebagai berikut :

(a) Perkiraan jumlah penduduk tahun 2030 adalah 494.935 orang, terjadi peningkatan 98,61% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan ruang permukiman sebesar 227,17% dari alokasi lahan untuk permukiman (Tabel 50; Gambar 58 dan 59).

(b) Pada tahun 2030, walaupun kawasan sesuai untuk permukiman belum terisi penuh, akan tetapi diperkirakan perkembangan permukiman di kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman masih tetap terjadi (Gambar 60 dan 61) (c) Partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperbaiki kinerja DAS

Ciliwung hulu. Perbaikan kinerja diperlihatkan oleh peningkatan volume air limpasan dari permukiman dan sampah yang dihasilkan permukiman, yang relatif lebih kecil dibandingkan skenario PP (Gambar 62 dan 63).

4) Skenario Penguatan Kelembagaan Pemerintah (PK)

Pada skenario PK dilakukan intervensi terhadap parameter koordinasi dan konsistensi, simulasi dilakukan sampai tahun 2030. Hasil simulasi menunjukkan hal sebagai berikut :

(a) Perkiraan jumlah penduduk tahun 2030 adalah 492.974 orang, terjadi peningkatan sebesar 97,82% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan ruang permukiman sebesar 200,29% dari alokasi lahan untuk permukiman (Tabel 50; Gambar 58 dan 59).

(b) Koordinasi dan konsistensi terhadap peraturan diharapkan dapat memperlambat pertumbuhan permukiman di zona tidak sesuai permukiman pada tahun 2030. Kenaikan luas permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman relatif lebih kecil dibandingkan pada skenario PP dan PM (Gambar 61)

(c) Kinerja DAS Ciliwung hulu mengalami perbaikan seperti diperlihatkan oleh peningkatan volume air limpasan dari permukiman dan sampah yang dihasilkan permukiman, yang relatif lebih kecil dibandingkan skenario PP (Gambar 62, dan 63).

5) Skenario Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat (KPM)

Pada skenario KPM dilakukan intervensi terhadap parameter laju pertambahan penduduk, koordinasi, konsistensi dan partisipasi masyarakat. Skenario KPM merupakan gabungan dari skenario PP, PM dan PK. Hasil simulasi sampai tahun 2030 menunjukkan hal berikut:

(a) Perkiraan jumlah penduduk tahun 2030 adalah 387.436 orang terjadi peningkatan 55,47% dari kondisi tahun 2006. Kebutuhan lahan permukiman sebesar 156,59% dari alokasi lahan untuk permukiman (Tabel 50 ; Gambar 58 dan 59).

(b) Pada tahun 2030, walaupun kawasan sesuai permukiman belum terisi penuh, akan tetapi masih ada permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman yaitu di zona lindung dan dan zona budaya non permukiman sebesar 11,09%. (Tabel 50; Gambar 60 dan 61).

(c) Kinerja DAS Ciliwung hulu mengalami perbaikan yang lebih besar seperti diperlihatkan oleh peningkatan volume air limpasan dan volume sampah dari permukiman yang relatif lebih kecil dibandingkan skenario PM dan PK (Gambar 62 dan 63).

Tabel 50 Skenario Model Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS Ciliwung Hulu Tahun 2030

Skenario Tahun 2030 N o Indikator Pengelolaan Permukiman Tahun 2006 TI PP PM PK KPM 1 Jml penduduk (org) 249.199 523.356 436.275 494.935 492.974 387.435 2 Keb Ruang Pmk (ha) 2.999,88 7.198,72 5.865,03 6.721,85 5.926,47 4.633,28 3 Pmk di Kws tdk

sesuai Pmk (ha)

1.737,33 4.158,25 3.387,14 3.840,90 2.626,32 1.930,02

4 Pmk di Pmk (ha) 1. 262,54 3040,46 2477,88 2.880,57 3.299,86 2.703,26 5 Vol. air limpasan Pmk

(m3/dt)

286,06 476,70 451,94 314,11 323,08 304,80

6 Vol. sampah Pmk (m3/thn)

109.149 245.209,69 201.992,56 148.265,47 203.609,56 130.023,29 Sumber: Hasil analisis model dinamik Keterangan : Pmk= permukiman. Alokasi kawasan untuk permukiman 2.958,93 ha; I = tanpa intervensi; PP = pengendalian penduduk; PM = partisipasi masyarakat; PK = Penguatan kelembagaan pemerintah; KPM = Kolaborasi pemerintah-masyarakat.

Gambar 58 Perkembangan Jumlah Penduduk

Gambar 59 Perkembangan Luas Kebutuhan Ruang Permukiman

Gambar 60 Perkembangan Permukiman di kawasan Sesuai untuk

Permukiman

Gambar 61 Perkembangan Permukiman di Kawasan Tidak Sesuai

Permukiman

Gambar 62 Perkembangan Volume Sampah Permukiman

Gambar 63 Perkembangan Volume Air Limpasan Kawasan

Permukiman

8.4.2 Pembahasan

Faktor pembatas pengembangan permukiman di DAS Ciliwung hulu adalah luas lahan yang dapat digunakan untuk permukiman. Faktor pembatas tersebut

membentuk pola perilaku dasar limit to succes ( Kim dan Anderson 1998; Tasrif 2006). Pada awalnya pertumbuhan permukiman di DAS Ciliwung hulu meningkat pesat, akan tetapi karena luas lahan yang dapat dikembangkan sebagai permukiman terbatas , maka pada suatu saat pertumbuhan mengalami perlambatan

Parameter koordinasi mempunyai sensitivitas yang tinggi, sehingga parameter tersebut merupakan faktor pengungkit (leverage factor) yang paling berperan terhadap kinerja model. Simulasi dengan mengintervensi parameter tersebut, menghasilkan perbaikan kinerja DAS Ciliwung hulu. Hal tersebut memperkuat hasil analisis kelembagaan (Bab VII) yang menyimpulkan bahwa koordinasi merupakan elemen kunci yang menjadi penggerak keberhasilan pengelolaan permukiman di DAS Ciliwung hulu. Demikian pula halnya hasil penelitian Karyana (2005) yang pernah di lakukan di DAS Ciliwung hulu, menyimpulkan masalah kelembagaan di DAS Ciliwung adalah koordinasi. Selain parameter koordinasi, parameter konsistensi dan partisipasi masyarakat juga merupakan dua parameter dengan tingkat sensitivitas yang tinggi, dan berpengaruh terhadap perbaikan kinerja DAS Ciliwung hulu.

Koordinasi, konsistensi dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kelembagaan yang berkaitan dengan penataan ruang, simulasi dengan menginervensi ke tiga parameter tersebut, besar pengaruhnya terhadap perbaikan fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu yang ditunjukkan oleh terjadinya pengurangan air limpasan permukiman dan volume sampah dari permukiman. Penguatan faktor kelembagaan yang berkaitan dengan penataan ruang, akan menjadikan penataan ruang sebagai alat koordinasi (Wirojanagud et al. 2005) dan alat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Brackhahn dan Kärkkäinen. 2001).

Hasil analisis terhadap empat skenario model pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu yaitu pengendalian penduduk (PP); pemberdayaan masyarakat (PM); penguatan kelembagaan pemerintah (PK); dan kolaborasi pemerintah–masyarakat (KPM), menunjukkan dampak pengelolaan kawasan permukiman terhadap indikator pengelolaan kawasan permukiman di

DAS Ciliwung hulu yang paling besar adalah berkurangnya luas lahan permukiman di kawasan yang tidak sesuai yaitu antara 7,63-53,59% (Tabel 51). Tabel 51 Dampak Pengelolaan Kawasan Permukiman Berdasarkan

Skenario Model Pengelolaan Kawasan Permukiman

Skenario Model Pengelolaan Kawasan Permukiman

No Indikator Pengelolaan Kawasan Permukiman

(PP)(%) (PM) (%) (PK) ( %) (KPM (%)

1 Jumlah Pddk 16,64 5,43 5,81 25,97

2 Keb. Ruang Permukiman 18,53 6,62 17,67 35,64

3 Permukiman di Kws Tidak sesuai 18,54 7,63 36,83 53,59

4 Vol Air limpasan permukiman 5,19 34,11 32,23 36,06

5 Vol sampah permukiman 17,62 39,54 16,97 46,97

6 Urutan skenario dampak terbesar 4 3 2 1

Sumber: Hasil analisis model dinamik

Keterangan :KPM = Kolaborasi pemerintah-masyarakat; PK= penguatan kelembagaan pemerintah; PM= pemberdayaan masyarakat; PP= pengendalian penduduk.

8.4.2.1 Skenario Pengendalian Penduduk (PP)

Pertambahan jumlah penduduk DAS Ciliwung hulu disebabkan oleh dua hal yaitu pertambahan alamiah (kelahiran), dan migrasi masuk. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor 2005-2025 menyebutkan pertumbuhan penduduk kabupaten Bogor tahun 2000-2007 cukup besar antara 2-4% per tahun. Di DAS Ciliwung hulu, laju pertumbuhan penduduk tahun 1997-2006 adalah 3,14%/tahun.

Permasalahan pertumbuhan penduduk karena kelahiran yang terjadi di Kabupaten Bogor adalah : a) Rata-rata usia menikah wanita pada tahun 2007 adalah 17,8 tahun b) Pasangan usia subur yang menikah dibawah usia 20 tahun mencapai 5,8% dari kelompok usia tersebut; c) Angka total fertility rate (TFR) adalah 2,51 artinya rata-rata wanita punya anak 2,51.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor selain disebabkan oleh kelahiran, juga oleh migrasi masuk. Laju migrasi masuk ke kabupaten Bogor diperkirakan 60% dari laju pertumbuhan penduduk. Sebagai bagian dari kawasan pariwisata Puncak dengan aksesibilitas tinggi menuju kota besar seperti Jakarta dan Bandung, migrasi masuk ke DAS Ciliwung hulu diperkirakan sebesar + 60 % pula. Hal tersebut, secara tidak langsung, terlihat dari data pemohon IMB selama

kurun waktu 1998-2007 yang berasal dari luar DAS Ciliwung hulu meningkat dari 23,53% menjadi 51,43%. atau meningkat 2 kali lipat. Berdasarkan hal tersebut untuk mengurangi migrasi masuk ke DAS Ciliwung hulu, diperlukan alternatif pengembangan kawasan wisata lain untuk mengimbangi kegiatan wisata di DAS Ciliwung hulu tersebut.

Skenario PP tidak hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk, akan tetapi juga untuk mengurangi luas lahan permukiman, dan dampak yang ditimbulkan oleh peningkatan luas lahan permukiman yaitu masalah volume air limpasan dan volume sampah dari permukiman yang semakin besar. Dari segi model, skenario PP dapat dilakukan dengan cara mengintervensi parameter laju kelahiran dan migrasi masuk melalui fungsi step. Hasil simulasi dengan cara menurunkan parameter laju kelahiran dan migrasi masuk menjadi 2 % berdampak terhadap jumlah penduduk, kebutuhan lahan permukiman, volume air limpasan permukiman dan volume sampah dari permukiman. Dalam implementasinya skenario PP dapat dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

1) Kebijakan Keluarga Berencana (KB) :

Kebijakan KB merupakan satu solusi untuk mengendalikan pertumbuhan alamiah penduduk setempat. Kebijakan KB mengacu pada UU No 10/1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera diperbaharui UU No 52/2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sasaran makro program KB di Kabupaten Bogor adalah mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP). Berdasarkan hal tersebut, kebijakan KB diharapkan dapat mengurangi pertambahan alamiah penduduk (kelahiran), sehingga laju pertumbuhan jumlah penduduk mengecil dan pertambahan kebutuhan ruang permukiman juga mengecil (Tabel 52).

Kebijakan KB dapat dilakukan melalui beberapa program yaitu: a) Kegiatan advokasi KB dengan pendekatan sosio-kultural dan keagamaan; b) Kegiatan peningkatan peran Pos KB yang sudah ada di masyarakat; c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB; d) pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan sasaran meningkatkan rata-rata usia perkawinan wanita dari 17,97

tahun (2007) menjadi 20 tahun (2030). Kebijakan KB tersebut layak untuk dilakukan mengingat perbandingan antara target dengan realisasi untuk peserta KB aktif tahun 2008 lebih dari 100% yaitu Kecamatan Ciawi 115,95%; Kecamatan Cisarua 119,96% dan Kecamatan Megamendung 103,24%, artinya sasaran program KB dapat tercapai. Pencapaian tersebut diperlihatkan pula oleh nilai total fertility rate (TFR) Kabupaten Bogor terus menurun selama kurun waktu 1970-2007 yaitu dari 6,74 (1970) menjadi 2,51 (2007). Pada tahun 2008 pendewasaan usia perkawinan (PUP) Kabupaten Bogor adalah 18,05 atau meningkat 0,08 dari tahun 2007, dengan asumsi pertumbuhan PUP konstan, maka pada tahun 2030 pendewasaan usia menikah menjadi 20 tahun akan dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan KB selain diinginkan juga layak untuk dilakukan.

2) Kebijakan pengembangan kawasan wisata alam di luar kawasan Puncak.

DAS Ciliwung hulu merupakan bagian dari kawasan wisata alam Puncak yang menarik migrasi masuk cukup besar. Perkiraan migrasi masuk ke Kabupaten Bogor dalam Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 adalah 60 % dari laju pertumbuhan penduduknya. Kabupaten Bogor mempunyai beragam kawasan wisata alam potensial yang tersebar di beberapa kecamatan, demikian pula halnya dengan wilayah sekitar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang mempunyai beragam kawasan wisata alam.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025, terdapat beberapa kawasan wisata alam di luar kawasan Puncak yang dapat dikembangkan yaitu di Kecamatan Taman Sari (air terjun, bumi perkemahan dan panorama alam); Kecamatan Pamijahan( air terjun, situ, kawah, air panas, panorama alam, dan bumi perkemahan); Kecamatan Jasinga(air panas, situ, air terjun, dan panorama alam), dan Kecamatan Leuwiliang (arung jeram dan panorama alam). Pengembangan kawasan wisata di luar kawasan Puncak diharapkan dapat mengurangi migrasi masuk ke DAS Ciliwung hulu, sehingga memperkecil pertambahan kebutuhan ruang permukiman, volume air limpasan dan sampah permukiman (Tabel 52).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan wisata lain di luar kawasan Puncak adalah sebagai berikut :

a) Kawasan wisata puncak akan tetap dikembangkan karena dalam PP No 26/2008 tentang RTRWN, kawasan Puncak merupakan salah satu kawasan andalan di Provinsi Jawa Barat dengan sektor pengembangan pariwisata, demikian pula indikasi program pembangunan dalam RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025, pengembangan kawasan wisata Puncak direncanakan pada tahun 2016-2025.

b) Kebijakan ini membutuhkan waktu cukup lama karena memerlukan studi tentang potensi dan kelayakan kawasan wisata dalam lingkup Jabodetabek yang dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan kawasan wisata di luar kawasan Puncak.

c) Kebijakan ini membutuhkan waktu cukup lama karena memerlukan kerjasama dengan wilayah (kabupaten/kota) lain, dan penyediaan infrastruktur, serta perizinan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pengembangan kawasan wisata di luar kawasan Puncak merupakan kebijakan yang diinginkan, akan tetapi waktu yang diperlukan diperkirakan lebih dari 20 tahun.

Tabel 52 Simulasi Skenario Pengendalian Penduduk (PP)

Indikator Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS Ciliwung hulu

Tanpa intervensi Skenario PP Pengaruh Skenario PP (%)

Jumlah penduduk (orang) 523.356 436.275 16,64

Kebutuhan ruang permukiman (ha) 7.198,72 5.865,03 18,53

Vol.air limpasan permukiman (m3/dtk) 476,70 451,94 5,19

Vol. sampah permukiman (m3/thn) 245.209,89 201.992,56 17,62

Sumber: Hasil analisis model dinamik

8.4.2.2 Skenario Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu memerlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelibatan publik merupakan salah satu instrumen kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (Sterner 2003), yang dapat dipakai untuk mengendalikan pembangunan

permukiman di DAS Ciliwung hulu. Hasil analisis ISM menunjukkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu dari tiga elemen kunci perubahan yang diharapkan dari pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu. selain koordinasi dan konsistensi. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan publik harus merupakan kebijakan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan permukiman.

Dari segi model, intervensi yang dapat dilakukan pada skenario PM adalah meningkatkan parameter partisipasi masyarakat melalui fungsi step. Hasil simulasi dengan cara meningkatkan parameter partisipasi masyarakat dari 67,9 % menjadi 80%, berdampak terhadap luas permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman, volume air limpasan dan volume sampah permukiman.

Dari segi praktis, penerapan skenario PM dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu. Degradasi DAS Ciliwung hulu diperlihatkan oleh i) indikator kondisi hidrologis yaitu nisbah debit sungai maksimum terhadap debit sungai minimum, air limpasan (direct run off), laju erosi dan sedimentasi; ii) kualitas air permukaan; iii) tanah longsor; iv) lahan kritis; dan volume sampah. Berdasarkan hal itu ada 3 kebijakan yang dapat dilakukan yaitu:

(1) Kebijakan peningkatan kualitas masyarakat :

Kebijakan ini ditujukan agar masyarakat mampu memahami fungsi dan manfaat DAS Ciliwung hulu sebagai kawasan resapan air, serta daya dukung dan daya tampung DAS Ciliwung hulu sebagai kawasan permukiman. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Etzioni(1961), bahwa peningkatan kualitas masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat DAS Ciliwung hulu tersebut tergantung pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai gambaran tahun 2006, rata-rata jumlah penduduk miskin 24,76%. Tahun 2007 tingkat pendidikan penduduk didominasi oleh tamatan SD (57, 21 %), dan mata pencaharian penduduk didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan peningkatan kualitas masyarakat harus dilakukan melalui beberapa program yaitu: a) peningkatan pendidikan masyarakat baik secara formal melalui jenjang pendidikan (SD sampai perguruan tinggi) maupun non formal di lingkungan tempat tinggal warga (RT/RW, Posyandu, Pos KB, masjid/pengajian) dan organisasi kemasyarakatan; b) peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas sosial yang menjadi kebutuhan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan agama; c) peningkatan ekonomi masyarakat melalui upaya penumbuhan dan pengembangan minat serta peningkatan keterampilan di bidang usaha; promosi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; serta kemitraan dan permodalan. Kebijakan peningkatan kualitas masyarakat ini layak untuk dilakukan mengingat Pemda Kabupaten Bogor telah melakukan berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu secara khusus telah dilakukan pula program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2007 program peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas masyarakat antara lain: a) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; b) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA; c) Program peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan; d) Program pembinaan penerapan Amdal dan UKL/UPL. Keberhasilan kebijakan peningkatan kualitas masyarakat akan mencegah pembangunan permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman di zona lindung (Tabel 53).

(2) Kebijakan pelibatan masyarakat pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS Ciliwung hulu.

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) No 32/2009 telah menjadikan partisipasi masyarakat sebagai salah satu azasnya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pelibatan masyarakat pada kegiatan perbaikan lingkungan akan efektif apabila mempertimbangkan motivasi moral dan keuntungan ekonomi (Etzioni 1961; Parsons 2005). Oleh karena itu pelibatan masyarakat pada rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS harus

memberikan keuntungan bagi masyarakat secara ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka pelibatan masyarakat dilakukan dengan cara:

a. Mendorong dan memfasilitasi berbagai kegiatan penghijauan pada sempadan sungai/lahan rusak dan perbaikan tebing-tebing yang berpotensi longsor disekitar permukiman. Untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah dapat menyediakan bibit pohon berkualitas yang bernilai konservasi dan ekonomi tinggi dan penyuluhan tentang tata cara menanam pohon di lereng curam serta pemeliharaan pohon yang ditanam agar tetap hidup dan dapat bermanfaat secara ekologi dan ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan ini layak untuk dilakukan karena pada tahun 2007 telah difasilitasi oleh KLH kebun bibit desa berbasis masyarakat di Kecamatan Cisarua seluas 0,5 ha.

b. Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam hal usaha penyerapan air hujan melalui pembuatan sumur resapan, lubang biopori, dan dam parit dalam rangka meresapkan sebanyak mungkin air hujan yang jatuh di DAS Ciliwung hulu. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah adalah: menyelenggarakan pelatihan teknis pembuatan sumur resapan atau biopori agar air yang masuk ke dalam tanah terjaga kuantitas dan kualitasnya; kredit usaha jasa pembuatan sumur resapan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, serta membantu penyediaan bahan dan peralatan sumur resapan atau biopori yang berkualitas. Kegiatan ini layak untuk dilakukan oleh masyarakat mengingat di DAS Ciliwung hulu dibutuhkan 7.247 buah sumur resapan yang tersebar di Kecamatan Ciawi 378 sumur, Kecamatan Cisarua 4.201 sumur dan Kecamatan Megamendung 2.668 sumur (BP DAS, 2008). Selain itu data indeks konservasi alami menunjukkan DAS Ciliwung hulu sebagian besar mempunyai kemampuan meresapkan air tinggi dan sangat tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi volume air limpasan dari permukiman (Tabel 53).

c. Memfasilitasi pengendalian dan pemanfaatan sampah oleh masyarakat melalui reduce, reuse, recycle dan recovery (4R). Pemberdayaan masyarakat dilakukan pemerintah melalui fasilitasi pelatihan pembuatan kompos dari sampah

permukiman; mengurangi volume sampah dengan cara membuat berbagai macam barang kerajinan berbahan baku sampah; bantuan pemasaran produksi kompos dan kerajinan berbahan sampah; fasilitas kredit usaha untuk produksi kompos dan barang kerajinan berbahan sampah; penyuluhan tentang pengelolaan TPS yang sehat. Kebijakan ini layak untuk dilakukan karena saat ini sudah ada kegiatan pembuatan kompos dari sampah di Kecamatan Cisarua yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dari Danamon Peduli. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah dari permukiman (Tabel 53).

(3) Kebijakan pelibatan (partisipasi) masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi:

Selain pemerintah, masayarakat adalah salah satu aktor penting dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)(Argo 2004). Salah satu kelemahan dalam pelaksanaan penataan ruang (termasuk permukiman) adalah belum ditempatkannya masyarakat pada posisi yang kuat dan partispatif dalam menciptakan penataan ruang (termasuk permukiman) yang adil dan setara (Argo 2004).

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (termasuk permukiman) menurut UUPR No 26/2007 pasal 65 dilakukan melalui :a) partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b) partisipasi dalam pemanfaatan ruang; c) partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. UUPR No 26/2007 tersebut ditindaklanjuti oleh Perpres No 58/2008. Perpres No 58/2008 pada pasal 65 menyebutkan partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan ketentuan perundang-undangan. Perpres No 58/2008 tersebut ditindaklanjuti oleh Perda Kabupaten Bogor No 19/2008. Perda No 19/2008 pasal 102–105 menyebutkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk yaitu :a) memberi bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang; b) menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai RTRW dan peraturan perundangan yang berlaku; c) memberi informasi atau laporan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang; d) kegiatan menjaga, memelihara, serta

meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat tersebut dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pelibatan (partisipasi) masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi, layak untuk dilakukan karena sudah diatur baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi luas permukiman di kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman (Tabel 53).

Tabel 53 Simulasi Skenario Pemberdayaan Masyarakat (PM) Indikator Pengelolaan Kawasan

Permukiman DAS Ciliwung hulu

Tanpa Intervensi Skenario PM Pengaruh Skenario PM(%)

Permukiman di kws tidak sesuai (ha) 4.158,25 3.840,90 7,63

Vol. air limpasan permukiman (m3/dtk) 476,70 314,11 34,11

Vol total air limpasan (m3/dtk) 925,65 707,86 23,53

Vol. sampah permukiman( m3) 245.209,89 148.265,47 39,54

Sumber: Hasil analisis model dinamik

8.4.2.3. Skenario Penguatan Kelembagaan Pemerintah (PK) :

Skenario PK merupakan kombinasi dari peningkatan koordinasi dan konsistensi dalam pengelolaan kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu. Dari segi model, intervensi pada skenario PK dapat dilakukan melalui fungsi step terhadap parameter koordinasi dan konsistensi. Hasil uji sensitivitas terhadap parameter koordinasi dan konsistensi menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi dan konsistensi sampai 100%, berperan menurunkan jumlah penduduk, kebutuhan lahan permukiman dan penurunan luas permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman.

Pelaksanaan intervensi dapat dilakukan melalui berbagai alternatif kebijakan. Berbagai alternatif kebijakan tersebut, didasarkan pada hasil analisis bab V dan bab VII sebagai berikut: a) permukiman eksisting yang berlokasi di kawasan tidak sesuai untuk permukiman sebesar 36,69% di zona budidaya non permukiman dan 5,86% di zona lindung; b) ketidakselarasan lokasi antara permukiman eksisting dengan RTRW Kabupaten Bogor tahun 2000-2010 sebesar 0,25% di zona lindung dan 20,22% di zona budidaya non permukiman; c) elemen kunci dari kendala

yang dihadapi dalam pengelolaan permukiman di DAS Ciliwung hulu adalah koordinasi, dan konsistensi terhadap peraturan. Berdasarkan hal tersebut, ada 4 kebijakan untuk meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam rangka memperkuat kelembagaan pemerintah yaitu:

(1) Kebijakan operasionalisasi RTRW :

RTRW perlu dioperasionalisasikan menjadi rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi, agar RTRW dapat diimplementasi sebagai alat koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang (Wirojanagud et al. 2006). Kegiatan opersionalisasi RTRW terdiri dari penyusunan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi. Rencana rinci dan peraturan zonasi akan menjadi dasar dalam memberikan izin pembangunan permukiman. Kebijakan ini diharapkan dapat: a) mencegah pembangunan permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman b) mengendalikan izin pembangunan permukiman sesuai ketentuan zonasi. Kebijakan ini layak dilakukan karena : a) sesuai UUPR No 26/2007 pasal 14 ayat 3 dan 6 dan pasal 78 ayat 4(c) diperlukan penjabaran RTRW dalam rencana rinci/rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; b) amanat UUPR No 26/2007 tersebut telah ditindaklanjuti melalui Perpres No 58/2008, RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025 dan Perda Kabupaten Bogor No 19/2008, yang memperioritaskan pembuatan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi secara bertahap; c) saat ini Perda Kabupaten Bogor No 75 tahun 2008 tentang pedoman operasional pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Bogor belum mencantumkan ketentuan tentang peraturan amplop ruang( KDB, KLB, KDH, GSB) secara lengkap seperti tertuang dalan UUPR No 26/2007. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan operasionalisasi RTRW selain diinginkan juga layak untuk dilakukan karena sudah merupakan kebijakan dari tingkat pusat sampai daerah.

(2) Kebijakan audit tata ruang :

Audit tata ruang adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab (instansi pemberi izin) yang berkaitan dengan tata ruang terhadap persyaratan hukum dan kebijakan tata ruang yang ditetapkan oleh

pemerintah. Audit tata ruang, khususnya pada kawasan permukiman di DAS Ciliwung hulu dimaksudkan untuk mengevaluasi : a) perencanaan tata ruang apakah sudah sesuai standar dan pedoman serta peraturan yang berlaku; b) pelaksanaan tata ruang berkaitan dengan perizinan yang diberikan seperti izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dan IMB; c) pengendalian tata ruang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pengawasan pembangunan.

Audit tata ruang ini sudah menjadi wacana ditingkat pusat, khususnya di Ditjen Penataan Ruang Dep PU2, akan tetapi belum tersedia pedoman baku tentang audit tata ruang dan belum diatur secara jelas oleh pemerintah pusat. Dengan demikian kebijakan audit tata ruang merupakan kebijakan yang diinginkan, karena dapat mencegah dan mengurangi pembangunan permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman terutama di zona lindung yang berfungsi sebagai hutan konservasi dan hutan lindung (Tabel 54). Namun kebijakan ini belum layak karena peraturan pemerintah tentang hal tersebut belum ada

(3) Kebijakan disinsentif bagi permukiman di zona tidak sesuai untuk permukiman.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melengkapi kebijakan operasionalisasi RTRW melalui rencana rinci dan peraturan zonasi. Disinsentif dikenakan pada permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman, dalam bentuk:

a) Pengenaan nilai pajak bangunan yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan permukiman;

b) Pembatasan penyediaan infrastruktur terutama jaringan jalan dan utilitas dan tidak diterbitkannya izin pembangunan ( IPPT/izin lokasi dan IMB).

Kebijakan ini diharapkan akan mengurangi keinginan masyarakat dari luar DAS Ciliwung hulu untuk membangun permukiman di DAS Ciliwung hulu sehingga perkembangan kebutuhan ruang untuk permukiman berkurang. Selain itu

2Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dep. PU. 2008. Audit Tata Ruang Dalam Rangka Mitigasi Bencana di Indonesia. Disampaikan pada Temu Wartawan. Jakarta 17 Januari 2008. www. dep pu.go.id. [ 6 Okt 2008]

kebijakan ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi perkembangan permukiman dikawasan tidak sesuai untuk permukiman (Tabel 54).

Kebijakan disinsentif walaupun sudah diamanatkan dalam UUPR No 26/2007 pasal 38, maupun dalam Perda Kabupaten Bogor No 19/2008, akan tetapi belum diatur dalam bentuk peraturan pemerintah maupun perda Kabupaten Bogor. Selain itu untuk menghadapi penolakan dari masyarakat, kebijakan disinsentif ini memerlukan sosialisasi tentang ketentuan disinsentif bagi permukiman di zona tidak sesuai permukiman. Dengan demikian kebijakan disinsentif merupakan kebijakan yang diinginkan, akan tetapi belum layak karena belum diatur secara jelas oleh pemerintah pusat maupun daerah.

(4) Kebijakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan RTRW :

Kebijakan ini merupakan kebijakan non teknis yang perlu dilakukan dilingkungan pemda Kabupaten Bogor dalam rangka memperkuat posisi rencana tata ruang (RTRW) melalui pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah merupakan salah satu aktor utama, selain masyarakat dalam pelaksanaan good governance (Argo 2004). Dari 10 aspek pelaksanaan good governance (CUI-ITB 2004) paling tidak terdapat 4 aspek penting berkaitan dengan kualitas aparatur pemerintah daerah, yaitu daya tanggap (responsiveness), wawasan ke depan (strategic vision), profesionalisme, dan berorientasi pada konsensus (concensus orientation).

Kebijakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah berupa peningkatan daya tanggap, wawasan ke depan, profesionalisme dan beroentasi pada konsensus dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan, lokakarya, dan seminar maupun studi banding, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparat khususnya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang dan permukiman. Kebijakan ini diharapkan menjadi modal bagi aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan RTRW dan audit tata ruang.

Kebijakan ini selain diharapkan dapat mencegah pembangunan permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman, juga layak dilakukan karena dalam RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025 peningkatan kualitas aparatur pemda merupakan salah satu prioritas yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Tabel 54 Simulasi Skenario Penguatan Kelembagaan Pemerintah(PK)

Indikator Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS Ciliwung hulu

Tanpa Intervensi Skenario PK Pengaruh Skenario PK(%)

Kebutuhan ruang permukiman (ha) 7.198,72 5.926,47 17,67

Luas permukiman di kws tdk sesuai (ha) 4.158,25 2.626,60 36,83

Vol. air limpasan permukiman(m3/dtk) 476,70 323,08 32,23

Vol. sampah permukiman ( m3) 245.209,89 203.609,56 16,97

Sumber: hasil analisis model dinamik

8.4.2.4. Skenario Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat (KPM):

Skenario KPM merupakan skenario yang berkaitan dengan koordinasi, konsistensi, partisipasi masyarakat, dan pengendalian penduduk, sehingga dari segi model intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai parameter koordinasi konsistensi dan partisipasi masyarakat, dan menurunkan nilai laju pertumbuhan penduduk karena kelahiran dan migrasi masuk. Intervensi dilakukan melalui fungsi step. Hasil uji sensitivitas menunjukkan intervensi yang dilakukan berdampak terhadap penurunan lahan permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman, penurunan kebutuhan lahan permukiman, penurunan jumlah penduduk, penurunan volume sampah dari permukiman dan penurunan volume air limpasan.

Skenario KPM dalam prakteknya dilakukan melalui berbagai kebijakan yaitu:

(1) Kebijakan pengendalian permukiman di zona lindung.

Kebijakan ini dilakukan untuk melengkapi kebijakan operasionalisasi RTRW, kebijakan audit tata ruang, kebijakan disinsentif, kebijakan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan rencana rinci dan peraturan zonasi serta kebijakan pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi dan revitalisasi fungsi ekologi DAS

Ciliwung hulu. Permukiman yang berada di zona lindung disarankan untuk dikendalikan karena :

(a) Berdasarkan analisis lokasi permukiman eksisting terhadap kemungkinan longsor, permukiman eksisting di zona lindung sebesar 48,90% berada pada zona longsor dengan klasifikasi bahaya.

(b) Berdasarkan analisis lokasi permukiman eksisting terhadap kemampuan ideal kawasan untuk konservasi air (IKa), sebagian besar kawasan permukiman eksisting di zona lindung (78,75%) dan Zona budidaya non permukiman (85,03%) berada di lokasi dengan klasifikasi IKa tinggi, artinya kawasan permukiman eksisting tersebut berada pada kawasan yang mempunyai kemampuan meresapkan air tinggi (Tabel 55).

Tabel 55 Tutupan Lahan Permukiman Eksisting (2006) di Zona Tidak Sesuai Permukiman Berdasarkan Indeks konservasi Alami (IKa)

Permukiman Eksisting di Zona Tidak Sesuai Permukiman

Zona Budidaya Non Permukiman Zona Lindung

Indeks Konservasi Alami (IKa) ha % ha % 1. Sedang 92,38 7,47 70,12 13,99 2. Tinggi 1.051,13 85,03 394,55 78,75 3. Sangat Tinggi 30,30 2,46 27,99 5,57

4. Tidak ada data 62,33 5,04 8,47 1,69

Jumlah 1.236,21 100 501,12 100

Sumber : hasil analisis peta tutupan lahan eksisting(2006), dengan peta kesesuaian kawasan untuk permukiman dan peta indeks konservasi alami (IKa).

Kebijakan pengendalian permukiman perlu dilakukan secara bertahap, melibatkan masyarakat dan diprioritaskan terlebih dahulu pada zona lindung dengan status lahan negara, zona lindung yang rentan mengalami longsor, serta zona lindung dengan kemampuan meresapkan air tinggi dan sangat tinggi. Kebijakan ini diharapkan mengurangi luas kawasan permukiman di kawasan tidak sesuai untuk permukiman terutama di zona lindung, dan mengurangi volume total air limpasan (Tabel 56).

Dalam implementasinya kebijakan ini membutuhkan: a) tata batas hutan yang jelas dan pengukuhan kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi; b)partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerbitan izin

pembangunan permukiman dan pembangunan tanpa izin atau tidak sesuai izin di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi; c) inventarisasi dan evaluasi perizinan permukiman di zona lindung; d)persiapan menghadapi gugatan masyarakat; e) relokasi permukiman dari zona lindung dan alternatif lokasi permukiman hasil relokasi.

Kebijakan pengendalian permukiman pada tataran praktek bukanlah kegiatan yang mudah dilakukan. Kebijakan ini akan menghadapi kendala berupa: penolakan dari masyarakat, status kepemilikan lahan (hak milik), kemampuan masyarakat membangun kembali, kemampuan pemerintah mensubsidi pembangunan, dan biaya lain yang berkaitan dengan teknis lapangan. Berdasarkan hal itu, kebijakan pengendalian permukiman di zona lindung belum layak dilakukan karena memerlukan waktu cukup panjang dan persiapan yang lengkap. (2) Kebijakan kerjasama antar daerah (Kabupaten dan Kota)

Kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam implementasi tata ruang. Kerjasama dilakukan antar kabupaten Bogor dengan kabupaten/kota yang berbatasan seperti dengan Kota Bogor, Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok dan Kabupaten Cianjur. Kerjasama antar daerah dilakukan dibidang penataan ruang, pembangunan permukiman, kependudukan dan jasa lingkungan. Kebijakan ini akan melengkapi kebijakan pengendalian permukiman di zona lindung, kebijakan audit tata ruang dan kebijakan pengembangan kawasan wisata alam di luar kawasan puncak. Melalui kebijakan ini diharapkan pertumbuhan permukiman di kawasan tidak sesuai permukiman, volume air limpasan dan volume sampah mengecil (Tabel 56).

Kebijakan kerjasama antar daerah sudah diamanatkan dalam UU Pemda No 34/2004; UU PR NO 26/2007 dan UUPPLH No 34/2009, ditindaklanjuti PP No 50 /2007 tentang kerjasama antar daerah dan Perpres No 58/2007 demikian pula dalam Perda No 19/2008. Dalam implementasinya kebijakan ini memerlukan : a)koordinasi dengan Pemda yang akan diajak bekerjasama; b) studi kelayakan; c) penyusunan dan penandatanganan Mou antar Pemda; d) penyusunan action plan dan pembentukan badan kerjasama.