BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Pengeringan adalah proses pengurangan kandungan air atau menguapkan air dalam suatu bahan sehingga mencapai kadar air yang kita inginkan, dalam proses pengeringan ini memerlukan energy panas untuk menguapkan kandungan air yang dipindahkan dari permukaan bahan yang dikeringkan oleh media pengering yang biasanya berupa udara panas. Cara ini dilakukan dengan menurunkan kelembaban udara dengan mengalirkan udara panas disekeliling bahan sehingga tekanan uap air pada bahan lebih besar dari pada tekanan uap air di udara. Perbedaan tekanan ini menyebabkan terjadinya aliran uap air dari bahan ke udara.

Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagai besar air dari suatu bahan dengan cara menyerapkannya dengan menggunakan energi panas. Biasanya kandungan air bahan dikurangi sampai batas tertentu dimana mikroba tidak tumbuh lagi pada bahan tersebut (Muchtadi dkk, 2010).

Louis Pasteur, Menyatakan bahwa pemanasan (pasteurisasi) baik dengan suhu tinggi maupun dengan suhu rendah pada suhu 50°C selama 180 menit, dapat mencegah kerusakan pada makanan tanpa melakukan experimen, ia menyatakan salah satu dari kesimpulannya bahwa penyimpanan makanan dengan iridiasi gamma dan metode pulsed electric dapat mereduksi mikroba. Agar dapat berjalan, setiap reaksi kimiawi dan enzimatis membutuhakan kondisi lingkungan yang optimum (misalnya suhu, pH, konsentrasi garam, ketersediaan air, kofaktor dan faktor lainnya).

Meurut Estiasih.dkk (2009), pengeringan merupakan metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air dari bahan pangan sehingga daya simpan menjadi lebih panjang. Perpanjangan masa simpan terjadi karena aktivitas mikroorganisme dan

enzim menurun sebagai akibat dari air yang dibutuhkan untuk aktivitasnya tidak cukup.

Menurut Supryono (2003), pengeringan juga bertujuan agar volume bahan pangan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah pengangkutan, menghemat biaya angkut dan ruang untuk pengangkutan, pengepakan maupun penyimpanan. Pada pengeringan, walaupun secara fisik atau kimia masih terdapat molekul-molekul air yang terkait, air ini tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan mikroba. Demikaan pula enzim tidak mungkin aktif pada bahan yang dikeringakan, karena reaksi biokian memerlukan air sebagai medianya. Jadi pada pengeringan diusahakan bahwa kadar air yang tertinggal tidak memungkinkan enzim dalam mikroba menjadi aktif, sehingga bahan yang dikeringkan dapat disimpan lebih lama.

Dalam memilih alat pengering yang akan digunakan, serta menentukan kondisi pengeringan harus diperhitungkan jenis bahan yang akan dikeringkan. Juga harus diperhitungkan hasil kering dari bahan yang diinginkan. Setiap bahan yang akan dikeringkan tidaklah sama kondisi pengeringannya, karena ikatan air dan jaringan ikatan tiap bahan akan berbeda (Rachmawan, 2001).

Berdasarkan Muchtadi, dkk (2010) dalam buku Teknologi Proses Pengolahan Pangan, adapun keuntungan dari proses pasteurisasi sebagai berikut:

1. Keuntungan pengeringan adalah bahan yang disimpan menjadi tahan lama dan volume bahan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan. Berat bahan juga menjadi berkurang sehingga memudahkan transpor, dengan demikian diharapkan biaya produksi menjadi lebih murah. Kecuali itu banyak bahan pangan yang hanya dapat dikonsumsi setelah dikeringkan misalnya kopi dan teh.

2. Proses pengeringan disebabkan oleh sifat asal bahan yang dikeringkan berubah misalnya bentuk dan penampakan sifat fisik dan kimianya, penurunan mutu dan lain-lain. Kerugian lain disebabkan karena beberapa bahan kering perlu pekerjakan tambahan sebelum digunakan misalnya harus dibasahkan kembali (rehidratasi).

Prinsip kerja alat pengering tipe rak adalah udara pengeringan dari segi ruang pamanas dengan bantuan kipas akan bergerak menuju dasar rak dan memulai lubang-lubang yang terdapat pada dasar rak tersebut akan mengalir melewati bahan yang

dikeringkan dan melepaskan sebagian panasnya sehingga terjadi proses penguapan air dari bahan. Dengan demikian, semakin ke bagian atas rak suhu udara pengeringan semakin turun. Penurunan suhu ini harus diatur sedemikian rupa agar pada saat mencapai bagian atas bahan yang dikeringkan, udara pengeringan masih mempunyai suhu yang memungkinkan terjadinya penguapan air. Di samping itu kelembaban udara pengeringan pada saat mencapai bagian atas harus dipertahankan tetap tidak jenug sehingga masih mampu menampung uap air yang dilepaskan. Di dalam penggunaan alat pengeringan ini perlu diperhatikan pengaturan suhu, kecepatan aliran udara pengeringan, dan tebal tumpukan bahan yang dikeringkan sehingga hasil kering yang diharapkan dapat tercapai (Rachmawan, 2001).

2.2 PENGARUH PENURUNAN KADAR AIR DAN PENGERINGAN

Kecepatan pengeringan maksimum dipengaruhi oleh percepatan pindahan panas dan pindah massa selama proses pengeringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pindah panas dan massa tersebut adalah sebagai berikut (Estiasih, 2009) :

1. Luas permukaan

Pada pengeringan umumnya, bahan pangan yang akan dikeringkan mengalami pengecilan ukuran, baik dengan cara diiris, dipotong, atau digiling. Proses pengecilan ukuran akan mempercepat proses pengeringan. Hal ini disebabkan pengecilan ukuran akan memperluas permukaan bahan, air lebih mudah berdifusi.

2. Suhu

Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan pangan semakin cepat pindah panas ke bahan pangan dan semakin cepat pula penguapan air dari bahan pangan. Dalam arti lain, semakin tinggi suhu yang digunakan, maka proses pengeringan akan semakin cepat, begitu pula sebaliknya.

3. Kecepatan Aliran Udara Pengering

Kecepatan aliran udara pengering berfungsi membawa energi panas yang selanjutnya akan mentrasfer ke bahan pangan dan membawa uap air keluar ruang pengering. Semakin cepat kecepatan udara pengeringan maka proses pengeringan akan semakin cepat.

4. Kelembaban Udara Pengering#

Kelembaban relatif (RH) merupakan kemampuan udara untuk menyerap uap air. Semakin kering udara (kelembaban rendah), maka kemampuan menyerap air semakin besar, semakin tinggi kelembaban udara, maka kecepatan pengering semakin rendah.

5. Penguapan Air

Penguapan air atau evaporasi merupakan penghilang air dari bahan pangan yang dikeringkan sampai diperoleh prosuk kering yang stabil. Penguapan yang terjadi selam proses pengeringan tidak menghilangkan semua air yang terdapat dalam bahan pangan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pengeringan adalah kadar air, pengeringan itu sendiri bertujuan untuk mengurangi kadar yang terkandung didalam suatu bahan untuk menghambat perkembangan organisme pembusuk yang nantinya akan merusak bahan itu sendiri. Kadar air suatu bahan berpengaruh terhadap banyaknya jumlah air yang diuapkan dan lamanya proses pengeringan (Taib et al., 2006).

Kadar air merupakan salah satu unsur penting dalam makanan. Air sendiri meskipun bukan merupakan sumber nutrien seperti bahan makanan lain, namun sangat esensial dalam kelangsungan proses biokimia organisme hidup. Air dalam makanan berperan sebagai pelarut dari beberapa komponen disamping ikut sebagai bahan pereaksi, sedangkan bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. Air bebas dapat mudah hilang apabila terjadi penguapan atau pengeringan, sedangkan air terikat sulut dibebaskan dengan cara tersebut. Kadar air adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan pengeringan.

Kadar air suatu bahan menunjukan jumlah air yang dikandung dalam bahan tersebut, baik berupa air bebas maupun terkait. Selama proses pengeringan, kadar air bahan mengalami penurunan, besarnya penurunan kadar air tersebut berbeda-beda sesuai dengan banyaknya air yang diuapkan. Dengan demikian pada awal proses penurunan kadar air sangat besar dan semakin menurun sampai kadar air seimbang (Handerson dan Perry, 2003).

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air dapat dinyatakn berdasar berat basah (wet basis)

dan berat kering (dry basis) kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100 persen. Sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat melebihi 100 persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangan penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan citra rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan (Fachruddin dan Cahyana, 2000).

Menurut Brooker et al., (2006) Kadar air bahan menunjukkan banyaknya kandungan air persatuan bobot bahan. Dalam hal ini terdapat dua metode untuk menentukan kadar air bahan tersebut yaitu berdasarkan bobot kering (dry basis) dan berdasarkan bobot basah (wet basis).

2.3 KADAR AIR DALAM BAHAN MAKANAN

Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa (1 bar) dan temperature 273,15 K (0°C). Air merupakan pelarut yang kuat, melarutkan banyak zat-zat kimia. Zat-zat yang larut dengan baik dalam air (misalnya garam-garam) disebut sebagai zat-zat hidrofilik (percinta air), dan zat-zat yang tidak mudah tercampur dengan air (misalnya lemak dan minyak) disebut sebagai zat-zat hidrofobik (Wulanriky, 2011).

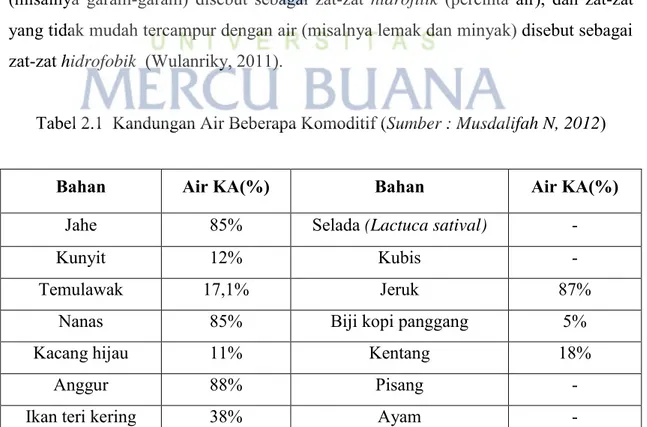

Tabel 2.1 Kandungan Air Beberapa Komoditif (Sumber : Musdalifah N, 2012)

Bahan Air KA(%) Bahan Air KA(%)

Jahe 85% Selada (Lactuca satival) -

Kunyit 12% Kubis -

Temulawak 17,1% Jeruk 87%

Nanas 85% Biji kopi panggang 5%

Kacang hijau 11% Kentang 18%

Anggur 88% Pisang -

2.4 KHASIAT PADA BAHAN JAMUAN YANG DIKERINGKAN 2.4.1 Jahe Merah

Jahe mengandung komponen minyak menguap (volatile oil), minyak tidak menguap (non volatile oil), dan pati, Minyak menguap biasa disebut minyak atsiri merupakan komponen pemberi bau yang khas, sedangkan minyak yang tidak menguap yang biasa disebut oleoresin merupakan komponen pemberi rasa pedas dan pahit. Komponen yang terdapat pada oleoresin meerupakan lembaran utuh dari kandungan jahe, yaitu minya asturi dan fixed oil yang terdiri dari zingerol, sholagol, dan resin. Kadar air jahe berkisar antar 85-90% tergantung pada jenis jahenya (Paimin dan Murhananto 2003).

Rasa pedas pada jahe karena mengandung senyawa keton bernama zingeron. mengandung minyak asiri yang terdiri dari zingeberin, kamfena, lemonin, zingiberen, zingiberal, gingeral, dan shogool. Kandungan lainnya, yakni minyak damar, pati, asam organik, asam malat, asam aksolat, dan gingerin. Dalam pengobatan tradisionill, Jahe dikenal sebagai penambah nafsu makan dan menghangatkan badan. Pengaruh inilah orang cepat merasa bugar. Selain hal tersebut tanaman ini lebih dikenal berkhasiat sebagai pencahar, antirematik, dan peluruh masuk angin. mengatasi radang tenggorokan (bronkitis), rematik, sakit pinggang, lemah syahwat, nyeri lambung, meningkatkan stamina, meredakan asma, mengobati pusing, nyeri otot, ejakulasi dini, dan melancarkan air susu ibu. (Paimin, dkk, 2003)

Jeruk nipis 66% Keju -

Cengkeh 10% Selai -

Kunyit 13,78% Madu -

Asam jawa 28% Mentega dan Margarin -

2.4.2 Biang Kunyit

Kunyit (Curcuma domestica Val) termasuk salah satu tanaman rempah dan obat (Winarno 1990). Senyawa kurkumin yang terkandung didalam kunyit merupakan senyawa golongan fanol yang terdiri dari dua cincin fenol simetris dan dihubungkan dengan satu rantai hiptadiena. Kurkuminoid mengandung 3-5% pigmen kuning tidak menguap dengan pemanasan (Suswanto 2001).

Zat gizi lain yang terdapat pada kunyit adalah air. Kadar air pada kunyit merupakan kandungan air yang terdapat di dalam umbi kunyit yang dapat dinyatakan dengan persen. Kadar air maksimal yang terdapat pada kunyit yaitu 12% sedangkan pada suhu 40-60ºC kadar air mencapai 9-10% (Sudarmadji 2004).

2.5 PRINSIP DASAR PERPINDAHAN PANAS

Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energy dari suatu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Selain itu perpindahan panas terdiri dari beberapa proses, yaitu proses dalam keadaan stedi dan tak stedi. Proses stedi adalah bila laju aliran panas dalam suatu system tidak berubah dengan waktu, yaitu bila laju itu konstan, maka suhu di titik manapun tidak berubah. Dengan kondisi stedi, kecepatan pluck masuk panas pada titik manapun harus tetap sama dengan kecepatan pluck keluar, dan tidak terdapat atau terjadi perubahan energy dalam. Contohnya adalah aliran panas dari hasil-hasil pembakaran didalam pipa-pipa ketel, pendinginan bola lampu listrik oleh udara sekitar, atau perpindahan panas dari fluida yang panas ke fluida yang dingin didalam penukar panas. Sedangakan yang dimaksud dengan proses tak stedi adalah bila suhu diberbagai titik dari system tersebut berubah dengan waktu. Karena perubahan suhu menunjukkan perubahan energy dalam, kita berkesimpulan bahwa penyimpanan energy bagian yang tidak terpisahkan dari aliran proses tak stedi.

2.6 ANALISA KADAR AIR

2.6.1 Metode Suhu Udara Pada Proses Pengeringan

Juwan Lucky (2001), Laju penguapan air bahan dalam pengeringan sangat ditentukan oleh kenaikan suhu. Bila suhu pengeringan dinaikan maka panas yang dibutuhkan untuk penguapan air bahan menjadi berkurang. Pada proses pengeringan diperlukan adanya penghantar panas udara dalam pengeringan secara mekanis penggerak panas udara ini dapat dibantu dengan menggunakan pipa-pipa penghantar panas. Pada proses pengeringan, udara berfungsi untuk:

a. mengambil uap disekitar penguapan

b. sebagai penghantar panas kedalam bahan yang dikeringkan c. sebagai zat pembakar

d. sebagai tempat membuang uap yang telah diambil dari tempat pengeringan Pada proses pengeringan harus diperhtikan suhu udara pengering. Semakin besar perbedaan antara suhu media pemanas dengan bahan yang dikeringkan, semakin besar pula kecepatan perpindahan panas kedalam bahan sehingga penguapan dari bahan akan lebih banyak dan cepat. Karena air yang dikeluarkan dari dalam bahan dalam bentuk uap air tersebut harus segera dipindahkan dan dijauhkan dari bahan. Jika tidak, uap air tersebut akan menjenuhkan atmosfir pada permukaan bahan sehingga memperlambat proses penguapan selanjutnya.

Proses pengeringan yang menggunakan suhu tinggi dalam waktu singkat lebih kecil kemungkinannya merusak bahan dari pada proses pengeringan dengan suhu rendah dalam waktu lama. Jadi bahan yang dikeringkan dalam oven selama empat jam lebih baik mutunya daripada pengeringan dengan sinar matahari selama dua hari.

Banyaknya kadar air yang harus dikeluarkan dari bahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

𝑴 = 𝒎𝒂− 𝒎𝒃 (2.1)

Dimana:

M = banyaknya kadar air yang harus dikeluarkan (kg) ma = massa air sebelum pengeringan (kg)

mb = massa air sesudah pengeringan (kg)

Dengan diketahui kadar air yang dikeluarkan dari bahan maka laju perpindahan air dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

W = 𝒎

𝒕 (2.2)

Dimana:

W = Laju perpindahan air (kg/s)

m = massa air yang keluar dari bahan (kg) t = Waktu pengeringan (s)

2.6.2 Perhitungan Kadar Air

Perhitungan kadar air dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan berat kering dan berdasarkan berat basah. Pada umumnya yang dimaksud dengan kadar air benih adalah kadar air yang dihitung berdasarkan berat basah.

a. Perhitungan kadar air berdasarkan berat kering

Untuk menghitung kadar air berdasarkan berat kering, digunakan rumus sebagai berikut:

KA = 𝒘

𝑾× 𝟏𝟎𝟎% (2.3)

Dimana:

KA = Kadar air berdasarkan berat kering (%)

W = Berat Bahan (g)

W = bobot bahan kering mutlak (g)

Dan dapat diperoleh dengan cara mengurangi berat basah produk dengan berat setelah dikeringkan (Juwan Lucky, 2001).

b. Perhitungan kadar air berdasarkan berat basah

Untuk menghitung kadar air berdasarkan berat basah, digunakan rumus sebagai berikut:

KA = 𝒎

𝑴× 𝟏𝟎𝟎% (2.4)

Dimana:

KA = Kadar air berdasarkan berat kering (%)

m = massa bahan (g)

M = bobot bahan kering mutlak (g)

Nilai m dapat diperoleh dengan cara mengurangi berat produk sebelum dikeringkan dengan berat produk setelah dikeringkan.

2.7 KALOR

Kalor adalah sesuatu yang dipindahkan diantara sebuah sistem dan sekelilingnya sebagai akibat dari hanya perbedaan temperatur. Konsep kalor sebagai sebuah zat yang jumlah seluruhnya tetap konstan akhirnya tidak mendapat dukungan eksperimen (Supryono. 2003)

Saeful Ahmad (2015), Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Satuan kalor dalam SI yaitu joule (j), satuan lainnya itu kalori (kal), 1 kal = 4,2 J atau 1 J = 0,24 kal.Rumus untuk menghitung jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu adalah sebagai berikut:

Nilai kalor pada jahe 3.1844 J/kg setara dengan 0,84 kalori kalor massa jenis 1 kg dan perubahan suhu adalah 28°C - 50°C = 22°C , rumus untuk menghitung jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikan suhu atau merubah suhu adalah sebagai berikut:

Q = m.c.∆T (2.5) Dimana:

Q = Jumlah kalor yang diserap atau dilepas (J) m = Massa zat (kg)

c = Kalor jenis (kJ)

2.8 ZEOLITE

Kata “zeolite” berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu zeo yang berarti mendidih dan litos yang berarti batu. Zeolite merupakan kelompok mineral yang mempunyai sifat dapat menyerap air dan melepaskannya lagi tanpa mengalami perubahan struktur yang signifikan, sehingga zeolite masuk dalam kelompok zat adsorben. Dalam kelompok adsorben, zeolite termasuk adsorben yang mempunyai ukuran pori mikro (mikropori) dan dalam klasifikasi BET, zeolite masuk ke dalam golongan tipe I (Kurniasari, 2010).

Zeolite alam merupakan senyawa alumino silikat terhidrasi dengan kation dari

kelompok alkali atau alkali tanah yang terdiri dari struktur kristal tiga dimensi Si dan Al tetrahedra dan dihubungkan dengan atom oksigen. Struktur zeolite mengandung pori yang dapat diisi dengan air atau kation yang dapat dipertukarkan. Kation yang mudah dipertukarkan yang ada pada kerangka zeolite ini akan berpengaruh dalam proses adsorpsi dan sifat-sifat thermal zeolite (Ozkan dan Ulku, 2008).Selain jenis kation, kemampuan adsorpsi zeolite juga dipengaruhi oleh perbandingan Si/Al dan geometri pori-pori zeolite, termasuk luas permukaan dalam, distribusi ukuran pori dan bentukpori (Ackley dkk, 2003; Gruszkiewics dkk, 2005). Zeolite terdapat secara alami di permukaan tanah. Saat ini banyak jenis zeolite alam yang telah ditemukan dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan strukturnya. Meskipun zeolite sintetis juga telah banyak diproduksi, namun zeolite alam tetap mempunyai peranan penting karena ketersediaannya yang melimpah di alam, khususnya di Indonesia (Senda dkk, 2006).

Berbeda dengan zeolite sintetis yang strukturnya dapat diprediksi dari senyawa penyusunnya, zeolite alam mempunyai struktur yang tidak selalu sama, tergantung pada kondisi pembentukannya di alam. Oleh karena itu, pada penggunaan zeolite alam sebagai adsorben dibutuhkan suatu proses aktivasi. Proses aktivasi ini diperlukan untuk meningkatkan sifat khusus zeolite sebagai adsorben dan menghilangkan unsur pengotor (Rosita dkk, 2004). Proses aktivasi juga dapat merubah jenis kation, perbandingan Si/Al serta karakteristik zeolite agarsesuai dengan bahan yang akan dijerap. Secara umum, ada tiga proses aktivasi yang bisa dilakukan terhadap zeolite alam, yaitu aktivasi secara fisis dengan pemanasan, aktivasi secara kimia dengan asam dan aktivasi secara kimia dengan basa. Proses aktivasi dengan panas dapat dilakukan pada suhu antara 200-4000C selama beberapa jam (Rosita dkk, 2004).

Sementara aktivasi dengan basa dapat dilakukan dengan larutan NaOH, dimana penurunan rasio Si/Al akan terjadi pada aktivasi dengan pH tinggi (Jozefaciuk dan Bowanko, 2002). Aktivasi zeolite alam Turki dengan menggunakan larutan HCl pada berbagai konsentrasi dan suhu memberikan hasil bahwa aktivasi dengan HCl menyebabkan terjadinya proses dealuminasi zeolite (Ozkan dan Ulku, 2005). Dari proses aktivasi zeolite baik secara asam maupun basa, diperoleh hasil bahwa zeolite yang diaktivasi dengan basa akan menjadi lebih polar bila dibandingkan dengan zeolite yang diaktivasi dengan asam (Jozefaciuk dan Bowanko, 2002). Perlakuan dengan asam terhadap zeolite juga terbukti akan menyebabkan zeolite menjadi lebih hidrofob sehingga daya adsorpsinya terhadap air akan berkurang (Sumin dkk, 2009). Semakin tinggi konsentrasi asam yang digunakan maka daya adsorpsi zeolite terhadap uap air menjadi semakin kecil (Ozkan dan Ulku, 2005). Pada alat pengering adsorpsi dengan adsorben zeolite alam, proses aktivasi diarahkan terutama agar zeolite mempunyai kemampuan menjerap uap air yang tinggi. Pilihan proses aktivasi zeolite alam yang dapat dilakukan adalah aktivasi secara fisis dengan pemanasan atau aktivasi secara kimia dengan basa. Selain itu juga diperlukan adanya uji daya adsorpsi zeolite alam teraktivasi terhadap uap air pada berbagai suhu atau kelembaban relatif udara. Analisa daya adsorpsi pada kondisi ini dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh suhu dan kelembaban relatif terhadap kemampuan adsorpsi zeolite alam teraktivasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian tentang proses aktivasi zeolite alam sebagai adsorben pada alat pengering adsorpsi. Setelah diperoleh kondisi operasi aktivasi yang terbaik, diperlukan juga uji daya adsorpsi zeolite alam tersebut pada suhu dan kelembaban relatif yang berbeda.

2.8.1 Struktur Zeolite

Struktur zeolite terdiri dari dua jenis bangunan, yaitu primer dan sekunder. Unit primer terdiri dari tetrahedron 4 ion oksigen yang mengelilingi ion pusat Si4+ atau Al3+. Unit primer ini saling berhubungan membentuk kerangka tiga dimensi dengan satu atom oksigen yang dipakai bersama oleh dua tetrahedra. Untuk struktur yang murni silikous, susunan akan menjadi SiO2, yang merupakan padatan tidak bermuatan. Akan tetapi jika terdapat Al dalam susunan kerangka, muatan Al yang +3 akan menyebabkan kerangka bermuatan negatif. Untuk mempertahankan kerangka

dalam kondisi netral, maka dibutuhkan kation pada bagian ekstraframework. Kation pada bagian ekstraframework ini merupakan kation yang bisa dipertukarkan, sehingga komposisi zeolite dapat dijabarkan terdiri dari tiga komponen, yaitu framework (kerangka), ekstraframework dan bahan terjerap (Kurniasari, 2010).

Jumlah Al dalam kerangka zeolite dapat bervariasi, dengan perbandingan Si/Al =1 sampai tak terhingga. Batas bawah perbandingan Si/Al zeolite menurut Lowenstein sama dengan 1. Hal ini disebabkan batas tetrahedra yang berupa AlO4- tidak disukai karena adanya gaya tolak menolak elektrostatik antar muatan-muatan negatif (Payra dan Dutta, 2003).

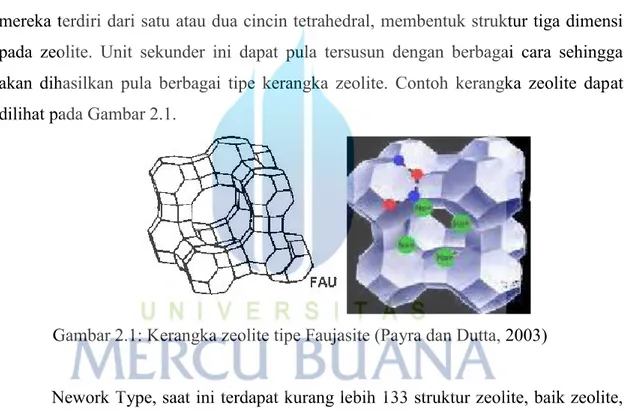

Unit sekunder struktur zeolite terbentuk dari ikatan-ikatan unit primer, dimana mereka terdiri dari satu atau dua cincin tetrahedral, membentuk struktur tiga dimensi pada zeolite. Unit sekunder ini dapat pula tersusun dengan berbagai cara sehingga akan dihasilkan pula berbagai tipe kerangka zeolite. Contoh kerangka zeolite dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1: Kerangka zeolite tipe Faujasite (Payra dan Dutta, 2003)

Nework Type, saat ini terdapat kurang lebih 133 struktur zeolite, baik zeolite, baik alam maupun zeolite sintetis. Struktur ini, oleh The Structure Commission of The

International Zeolite Association diidentifikasi dengan kode mnemonic yang terdiri

dari tiga huruf. Contohnya, untuk kerangka faujasite mempunyai kode FAU, ERI untuk erionit dan MOR untuk mordenite. Stabilitas termal zeolite bervariasi dengan kisaran suhu yang cukup besar. Untuk zeolite dengan kadar silika rendah, proses dekomposisi akan mulai terjadi pada suhu ± 700⁰C, sementara untuk zeolite dengan kadar silika tinggi relatif stabil sampai suhu 1300°C. Zeolite berkadar silika rendah bersifat hidrofilik, sedangkan zeolite berkadar silika tinggi bersifat hidrofobik. Peralihan dari sifat hidrofilik menjadi hidrofobik terjadi pada rasio Si/Al sekitar 10 (Kurniasari, 2010).

2.8.2 Zeolite Alam

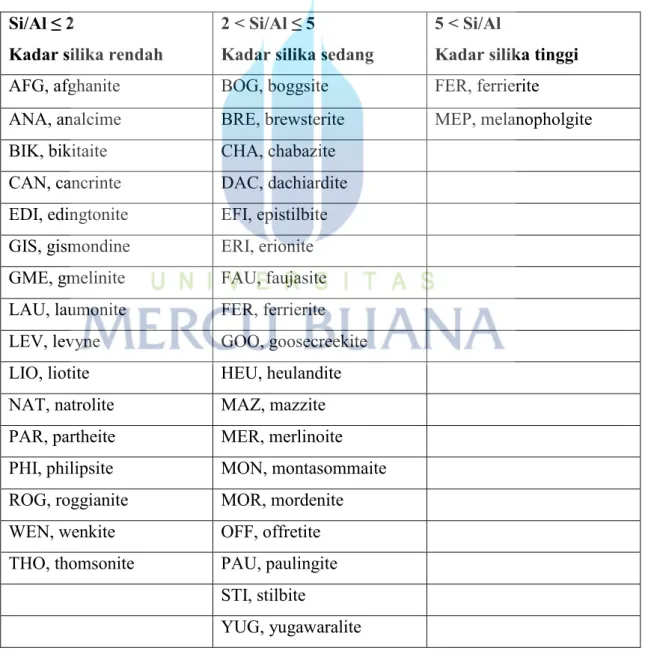

Zeolite terdapat secara alami di bumi. Mineral zeolite alam yang pertama ditemukan adalah stilbite. Saat ini ada sekitar 40 zeolite alam yang sudah ditemukan (Butland, 2008). Sebagian besar zeolite alam mempunyai perbandingan Si/Al yang rendah, karena ketiadaan bahan organik yang berfungsi penting untuk pembentukan silika. Jenis zeolite alam yang sudah ditemukan beserta pengelompokannya berdasarkan perbandingan Si/Al dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kelompok Zeolite Alam ( sumber : Payra dan Dutta, 2003) Si/Al ≤ 2

Kadar silika rendah

2 < Si/Al ≤ 5

Kadar silika sedang

5 < Si/Al

Kadar silika tinggi AFG, afghanite BOG, boggsite FER, ferrierite

ANA, analcime BRE, brewsterite MEP, melanopholgite BIK, bikitaite CHA, chabazite

CAN, cancrinte DAC, dachiardite EDI, edingtonite EFI, epistilbite GIS, gismondine ERI, erionite GME, gmelinite FAU, faujasite LAU, laumonite FER, ferrierite LEV, levyne GOO, goosecreekite LIO, liotite HEU, heulandite NAT, natrolite MAZ, mazzite PAR, partheite MER, merlinoite PHI, philipsite MON, montasommaite ROG, roggianite MOR, mordenite WEN, wenkite OFF, offretite THO, thomsonite PAU, paulingite

STI, stilbite

Sementara formula umum untuk zeolite alam dapat dinyatakan sebagi berikut: MxDy[Al(x+2y)Sin-(x+2y)O2n].mH2O

Dimana M menunjukan kation monovalensi, seperti Na+, K+, D merupakan kation divalent (umumnya m≤n). Sedangkan Al(x+2y)Sin-(x+2y)O2n merupakan kerangka atom zeolite (Kumiasari, 2010).

2.8.3 Sifat – sifat Zeolite Alam

Zeolite alam mempunyai sifat-sifat yang khusus tergantung pada struktur kristal serta bentuk dan ukuran pori. Diantara sifat-sifat khusus tersebut, yang berkaitan dengan fungsi zeolite sebagai absorben adalah kapasitas tukar kation (cation-exchange

capacity) (Kurniasari, 2010).

a. Kapasitas Tukar Kation (Cation Exchange Capacity)

Kapasitas tukar kation adalah jumlah pasangan ion yang tersedia tiap satuanberat atau volume zeolite dan menunjukkan jumlah kation yang tersedia untuk dipertukarkan. Kapasitas ini merupakan fungsi dari derajat substitusi Al terhadap Si dalam struktur kerangka zeolite. Semakin besar derajat substitusi, maka kekurangan muatan positif zeolite semakin besar, sehingga jumlah kation alkali atau alkali tanah yang diperlukan untuk netralisasi juga semakin banyak. Secara umum, kapasitas tukar kation pada zeolite tergantung pada tipe dan volume tempat adsorpsi, serta jenis, jari-jari ion dan muatan kation. (Kurniasari, 2010).

2.8.4 KEGUNAAN ZELOITE ALAM

Secara umum, zeolite mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai absorpsi, katalis dan ion exchange. Namun untuk zeolite alam, fungsinya sebagai katalis sangat terbatas karena kemurnian dan luas permukaannya yang rendah. Oleh karena itu zeolite alam lebih banyak digunakan pada proses adsorpsi dan ion exchange. Pada proses absorpsi, penggunaan zeolite difokuskan pada penghilangan molekul-molekul polar atau sedikit polar dengan menggunakan zeolite berkadar Al tinggi.

Potensi zeolite alam pada proses ini cukup besar, mengingat zeolite alam umumnya mempunyai kadar Al yang tinggi (perbandingan Si/Al nya rendah). Contoh zeolite alam yang banyak digunakan sebagai adsorbent adalah clinoptilolite (HEU). Sementara ion exchange umumnya digunakan pada proses pelunakan air di industri detergen. Zeolite alam juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk pupuk, semen, sebagai suplemen pada hewan ternak serta sebagai bahan pengisi pada industri kertas (Butland, 2008). Bahkan pada saat ini zeolite sudah mulai dikembangkan dibidang kesehatan (Kurniasari, 2010).

2.8.5 ABSORBSI

Absorbsi merupakan salah satu proses separasi dalam industri kimia dimana suatu campuran gas dikontakkan dengan suatu cairan penyerap tertentu sehingga satu atau lebih komponen gas tersebut larut dalam cairannya, absorbsi dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu absorbs fisik dan absorbs kimia.

Absorbsi fisik merupakan suatu proses yang melibatkan peristiwa pelarutan gas dalam larutan penyerap, namun tidak disertai dengan reaksi kimia. Contoh proses ini adalah absorbs gas H2S dengan air, methanol, propilen karbonase. Penyerapan terjadi karena adanya interaksi fisik. Mekanisme proses absorbs fisik dapat dijelaskan dengan beberapa model, yaitu: teori dua lapisan (two films theory) oleh (Kumoro dkk, 2000).

Absorpsi adalah proses yang menggambarkan kecendrungana molekul gas untuk menempel pada permukaan padatan. Absorpsi temasuk salah satu sifat dasar benda, dimana benda mempunyai gaya tarik antar molekul. Adanya medan gaya menimbulkan daerah rendah energi disekitar permukaan padatan, sehingga densitas molekul didekat lapisan permukaan umumnya lebih besar dibandingkan di dalam gas itu sendiri (Butland, T.D., 2008).

Absorpsi dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu adsorpsi kimia dan absorpsi fisika, pengelompokan adsorpsi ini didsarkan pada gaya permukaan yang terjadi selama proses absorpsi tersebut. Pada absorpsi fisika, molekul fluida dapat tertarik ke permukaan padatan disebabkan oleh dua tipe gaya, yaitu gaya dispersi tolak menolak (disebut juga gaya van der waals) dan gaya elektrostatik yang dihasilkan oleh molekul atau permukaan yang mempunyai dipole listrik pemanent atau momen kuadrupol.

Gaya dispersi akan selalu ada pada molekul. Dan bila tidak ada gaya lain yang lebih besar, maka gaya ini yang akan menentukan kesetimbangan absorpsi. Tipe absorpsi ini akan belaku misalnya pada molekul yang tidak mempunyai momen dipole atau momen kuadrupol. Namun jikan molekul bersifat polar maka gaya yang berkerja adalah gaya elektrostatik. Bidang listrik yang dihasilkan akan menginduksi momen dipol molekul yang mempunyai momen dipol permanen maka interaksi yang terjadi akan sangat kuat, seperti absorpsi air pada absorben yang hidrofilik seperti zeolite. Selain itu, molekul yang mempunyai momen kuadrupol permanen atau lebih besar akan tertarik lebih kuat dibanding dengan molekul yang mempunyai momen rendah. Contohnya nitrogen akan terabsorpsi lebih kuat pada zeolite dibanding dengan oksigen (Kurniasari, L., 2010).

Sementara pada absorpsi kimia, terdapat proses perpindahan elekron yang sama dengan pembentukan ikatan kimia antar permukaan padatan dengan zat terjerap. Absorpsi kimia biasanya terjadi pada proses-proses katalitik heterogen. Sedangkan dalam proses-proses pemisahaan atau pemurnian, absorpsi yang umumnya terjadi adalah absorpsi fisika. Adapun proses kebalikan dari absorpsi disebut sebagai desorpsi.

Sebagai absorben (penyerap), umumnya digunakan bahan padat berpori. Agar bahan berpori mempunyai kapasitas absorpsi yang besar, maka bahan tersebut harus mempunyai luas area spesifik yang besar, yang menunjukkan struktur berpori dengan adanya mikropori. Beberapa bahan absorben yang telah banyak digunakan diantaranya adalah silika gel, alumina, karbon dan karbon aktif serta zeolite. Silika gel, alumina dan karbon aktif termasuk dalam kelompok absorben amorp (amorphous adsorbent), sementara zeolite merupakan absorben kristal (crystalline adsorbent). (Senda, S.P. dkk, 2006).

Kelompok absorben amorph mempunyai range luas area yang cukup besar, antara 200-1000 m2/gr. Luas area yang terlalu besar ini akan menyebabkan berkurangnya kekuatan fisik bahan, sehingga membatasi pemanfaatannya. Luas area yang besar juga menyebabkan banyaknya mikropori, dimana mikropori ini akan menghambat absorpsi molekul-molekul berukuran besar. Distribusi ukuran pori kelompok absorben ini juga sangat luas, dari ukuran nanometer hingga micrometer. Pada kelompok absorben kristal, dimensi dan ukuran pori ditentukan oleh kerangka kristal, sehingga distribusi ukuran pori tidak terlalu luas (Butland, T.D, 2008).

Pada alat pengering dengan absorben, fungsi utama absorben adalah untuk menjerap uap air yang ada di udara pengering. Air merupakan molekul kecil dan polar, sehingga akan terjerap kuat pada permukaan yang polar juga. Oleh karena itu, pada alat pengering absorpsi dibutuhkan absorben yang bersifat polar. Kelompok absorben yang bersifat polar diantaranya adalah silika gel, alumina aktif dan zeolite dengan kadar Al tinggi. Kelompok absorben ini akan menjerap air lebih kuat dibandingkan molekul organik, sehingga sering pula disebut sebagai absorben hidrofil. Adapun kelompok absorben yang bersifat nonpolar dan lebih mudah menjerap molekul organik disebut absorben hidrofob (Ahmadi, M., Gomez, V.G., 2008).

Kapasitas bahan padat berpori untuk menyerap gas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah geometri sistem pori serta sifat-sifat kimia yang menggambarkan interaksi antara gas dengan absorben. Pada geometri sistem pori, termasuk didalamnya adalah luas total permukaan internal, distribusi ukuran pori serta bentuk dan sambungan pori. Khusus untuk zeolite, kemampuan absorpsi zeolite juga sangat dipengaruhi oleh perbandingan Si/Al (Altway, A., Susianto, Kuswandi, Kusnaryo, 2008).