TINJAUAN PUSTAKA

Shorea laevis Ridl.

Shorea laevis Riddl. merupakan salah satu jenis yang termasuk kedalam famili Dipterocarpaceae. Jenis S. laevis banyak memiliki nama daerah diantaranya adalah: kumus (Brunei dan Sarawak), selangan batu kumus (Sabah), penyau (Kalimantan Barat), bangkirai lampong, bangkirai tanduk, gelam, merenting, tenggelam, menpelam (Kalimantan Timur), benuas, dan bangkirai layang (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah). Ciri-ciri diagnostik utama jenis ini adalah: tajuk berwarna hijau agak kelabu, daun berbentuk bundar telur sampai bentuk sabit dengan pangkal agak tidak simetris, bila mengering berwarna coklat agak kelabu di bagian atas dan keputih-putihan di bagian bawah dengan bulu-bulu sangat kecil pada pohon dewasa, selain itu jenis ini memiliki pertulangan sekunder hampir tidak terangkat.

Pohon memiliki tinggi sekitar 20-60 m, batang bebas cabang 10-35 m, diameter batang 130 cm, dan banir mencapai tinggi lima m (Gambar 1). Batang berwarna kuning kemerah-merahan dan mengeluarkan damar berwarna kuning kalau sudah kering. Bunga berbentuk kecil dan kuncup bulat. Buah bertangkai pendek dan kecil dengan panjang buah kira-kira satu cm. Daun berukuran 12 x 6 cm, tipis, dan permukaan bawah daun tidak berbulu.

Material kayu dari Semenanjung Malaysia memiliki kurai yang jelas tetapi sifat ini tampaknya jarang dijumpai di Pulau Kalimantan. Kayu mempunyai berat jenis 0,99, kelas awet I, dan dipergunakan untuk tiang-tiang bangunan, papan serta perahu (Prawira et al. 1973).

S. laevis secara umum menyebar di Semenanjung Myanmar dan Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Aceh, dan Pulau Kalimantan. Jenis ini juga tersebar luas dan sering dijumpai dan bahkan berkelompok pada tanah-tanah tipis di punggung bukit di hutan Dipterocarpaceae perbukitan, khususnya pada ketinggian 200-1000 m, tetapi kadang lebih rendah antara 5-375 meter diatas permukaan laut (mdpl) dan adakalanya terpencar di sisi-sisi bukit.

(a)

(b)

Penanda Diagnostik untuk Jenis Shorea spp.

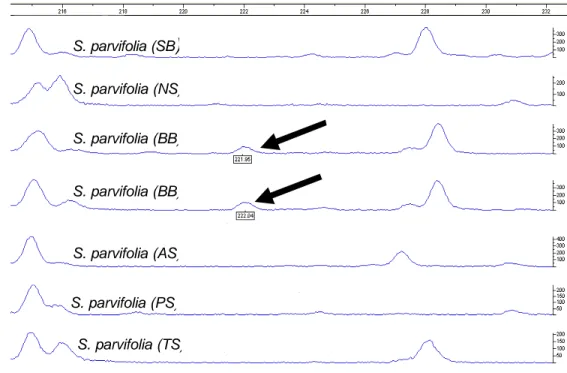

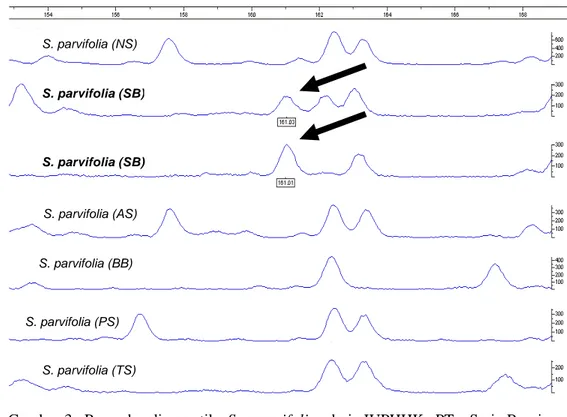

Sejak tahun 2005, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor melakukan kegiatan penelitian bersama dengan Universitas Goettingen, Jerman melalui riset “Shorea Project” untuk menduga variasi genetik berbagai jenis Shorea spp. di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Hasil penelitian mampu mengidentifikasi beberapa pola DNA spesifik melalui penanda genetik Polymerase Chain Reaction-Restriction Fraghment Length Polymorphism (PCR- RFLP) DNA kloroplas maupun Amplified Fraghment Length Polymorphism ( AFLP) DNA total. Contoh penanda diagnostik yang telah diidentifikasi adalah untuk jenis S. parvifolia dari Berau dan IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma (Gambar 2 dan 3).

Gambar 2 Penanda diagnostik S. parvifolia dari Berau dengan teknik AFLP (Cao et al. 2006) S. parvifolia (SB

)

S. parvifolia (NS) S. parvifolia (BB) S. parvifolia (BB) S. parvifolia (AS) S. parvifolia (PS) S. parvifolia (TS)Gambar 3 Penanda diagnostik S. parvifolia dari IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma dengan teknik AFLP (Cao et al. 2006)

Teknik Ekstraksi DNA dari Kayu

Secara umum keragaman genetik dibagi menjadi keragaman di dalam populasi dan antar populasi serta masing-masing parameter tersebut mempunyai beberapa ukuran (Siregar 2000; Finkeldey 2005). Menurut Hamrick dan Godt (1996), pada umumnya sebagian besar variasi genetik tersimpan di dalam populasi dan perbedaan variasi genetik yang terjadi antara populas i hanya sedikit. Hal ini benar jika yang dianalisis adalah uni-parental DNA. Khusus pada maternal DNA seperti DNA inti, ditemukan variasi yang besar antar populasi, region dan provenan. Hasil-hasil penelitian terbaru memperlihatkan bahwa penggunaan penanda genetik ini sangat efektif untuk membedakan jenis-jenis yang berkerabat atau hibrid, dimana dengan menggunakan metode anatomi kayu masih sangat sulit untuk membedakannya. Jika perbedaan pola variasi genetik antar populasi telah diketahui, maka secara teoritis kayu juga dapat dibedakan asal-usulnya. Akan tetapi, hal ini memerlukan “pra-kondisi” yaitu metode yang tepat untuk mengekstrak DNA dari kayu atau produk olahannya.

S. parvifolia (NS) S. parvifolia (SB) S. parvifolia (SB) S. parvifolia (AS) S. parvifolia (BB) S. parvifolia (PS) S. parvifolia (TS)

Ekstraksi DNA dari kayu sudah berhasil dilakukan, dan sudah secara rutin digunakan (Deguilloux et al. 2002), termasuk esktraksi DNA dari jaringan berkayu lainnya seperti kulit biji yang keras (Godoy dan Jordano 2001). Jika DNA kayu berhasil diekstrak, maka dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) bagian-bagian tertentu dari DNA dapat selanjutnya diamplifikasi atau diperbanyak hingga cukup untuk keperluan analisis variasi genetik, khususnya untuk mengetahui diferensiasi genetik antar populasi. Diferensiasi genetik ini akan dijadikan dasar untuk menganalisis asal-usul kayu atau produk kayu.

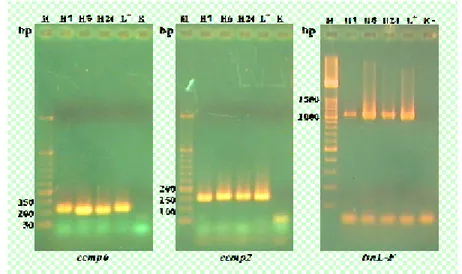

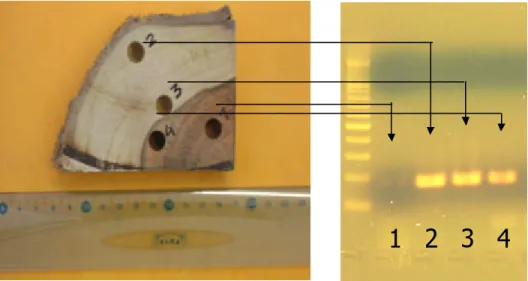

Selain itu, melalui berbagai modifikasi beberapa teknik ekstraksi DNA dari kayu, Tim peneliti gabungan Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor dan Univeristas Goettingen, Jerman telah berhasil mengisolasi dan mengamplifikasi DNA dari contoh kayu baik untuk jenis jati maupun jenis Shorea spp. Pengembangan metode penanda genetika molekuler untuk lacak balak pada kayu jati sebelumnya telah berhasil untuk memverifikasi aliran kayu jati pada Perhutani (Siregar et al. 2008). Contoh hasil isolasi dan amplifikasi DNA disajikan pada Gambar 4 dan 5.

Gambar 5 Hasil amplifikasi cpDNA dengan menggunakan primer ccmp (Rachmayanti et al. 2006)

Sertifikasi Lacak Balak pada Kayu

Proses sertifikasi lacak balak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengeluarkan suatu pernyataan bahwa suatu hasil hutan, dalam hal ini kayu, telah diproduksi dari hutan yang dikelola secara lestari. Kegiatan lacak balak merupakan salah satu komponen sistem sertifikasi yang kritis karena menjadi penghubung antara unit manajemen hutan atau unit usaha kehutanan sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen hasil hutan (LEI 2003a). Proses sertifikasi lacak balak merupakan salah satu kegiatan utama sertifikasi ekolabel untuk memantau aliran kayu dari hutan ke pabrik (Voght et al. 2000, diacu dalam Kholik 2008).

Menurut LEI (2003b), ekolabel berasal dari kata eco yang berarti lingkungan hidup dan label yang berarti suatu tanda pada produk yang membedakannya dari produk lain. Pada lingkup kegiatan kehutanan, kegiatan ecolabelling merupakan suatu cara untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk kayu yang dipasarkan dalam bentuk sertifikat atau ekolabel yang menunjukkan bahwa kayu tersebut berasal atau dihasilkan dari suatu hutan yang dikelola secara lestari (Sarijanto 1995). Dalam penerapannya, kegiatan ekolabel memerlukan adanya kesiapan perangkat yang meliputi standar

dan pedoman pelaksanaan (manual), institusi (kelembagaan) dan mekanisme kerja, serta penilai (assesor).

Ekolabel yang dapat dipercaya diberikan melalui proses sertifikasi oleh pihak ketiga yang independent untuk menilai bahwa suatu produk tersebut diproduksi dengan mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup. Dalam penerapan ekolabel, setidaknya ada lima jaminan yang perlu digunakan sebagai landasan pelabelan produk kayu (Abidin 1995), yaitu:

1. Kepastian ditaatinya jatah tebang hutan lestari.

2. Kepastian pulihnya tegakan secara alami atau dengan bantuan permudaan alam atau buatan.

3. Kepastian terpeliharanya keanekaragaman hayati. 4. Kepastian terpeliharanya kualitas air, tanah, dan udara.

5. Kepastian terpeliharanya peri kehidupan dan budaya masyarakat setempat.

Manfaat sertifikasi yang secara langsung dapat dirasakan adalah kemudahan dalam melakukan promosi dan bertambahnya apresiasi para importir dan pembeli terhadap perusahaan. Sertifikasi ekolabel juga memberi manfaat positif bagi manajemen internal perusahaan berupa meningkatnya efisiensi manajemen akibat dari penataan sistem produksi yang lebih baik, sesuai dengan kriteria dan indikator sertifikasi ekolabel (LEI 2003c). Bagi konsumen yang peduli terhadap lingkungan hidup, kegiatan ekolabel merupakan sebuah garansi yang menunjukkan bahwa produk yang mendapatkan label sudah memenuhi kriteria peduli lingkungan (Ahmad et al. 1993, diacu dalam Sarijanto 1995).

Berdasarkan hasil penelitian di Amerika pada tahun 1993 terhadap 12.000 konsumen dengan pendapatan lebih besar dari US$ 50,000 per tahun menunjukkan apabila ada ekolabel, 68% diantaranya bersedia membayar lebih besar dari harga furniture yang biasa ditawarkan dan sisanya tidak bersedia. Dari 68% konsumen tersebut, 26% bersedia membayar 1-5% lebih tinggi, 33% bersedia membayar 6–10% lebih tinggi, dan sisanya 8% bersedia membayar 11– 15% lebih tinggi. Sementara itu, penelitian di Inggris pada tahun 1991 tidak disebutkan jumlah respondennya, 33% konsumen bersedia membayar 13% lebih tinggi daripada harga yang biasa berlaku (Fahutan IPB 1995).

Sebagai suatu komponen utama dari sertifikasi ekolabel, sertifikasi lacak balak pada prinsipnya dilakukan terhadap dua hal (LEI 2003a), yaitu:

a. Kejelasan sistem pergerakan hasil hutan. b. Kinerja sistem pergerakan hasil hutan.

Dalam perjalanannya (aliran kayu), hasil hutan baik secara sendiri-sendiri maupun dalam susunan sortimen mengalami mutasi (perubahan bentuk, ukuran, jumlah, kualitas, tanda dan penampilan). Lokasi mutasi disebut sebagai simpul pergerakan dan dapat terbagi ke dalam tiga rute (LEI 2003a), yaitu: i) rute I, yaitu simpul-simpul yang berada pada rentang jarak dari hutan ke pembeli pertama atau industri pengolah hasil hutan hulu, ii) rute II, yaitu simpul-simpul yang berada di dalam industri, dan iii) rute III, yaitu simpul-simpul yang berada pada rentang jarak antara industri ke pembeli akhir atau ke kapal.

Faktor kunci yang diperlukan dalam sistem lacak balak adalah cara-cara praktis untuk memeriksa legalitas kayu. Adapun prinsip yang dipakai dalam penilaian lacak balak adalah penilaian satu langkah ke belakang (one step backward), yaitu hanya menilai sumber hasil hutan pada satu simpul sebelumnya sudah tersertifikasi atau belum. Jika satu simpul sebelumnya belum tersertifikasi, lacak balak perlu dilanjutkan pada simpul sebelumnya lagi dan seterusnya sampai diperoleh rantai tak terputus yang menerangkan bahwa asal hasil hutan adalah dari pengelolaan hutan produksi lestari. Dengan kata lain, sertifikat Chain of Custody (CoC) hanya dapat diberikan pada industri atau pedagang yang mendapatkan sumber kayunya dari pengelola hutan yang telah mempunyai sertifikat ekolabel atau dari sumber yang legal dan traceable (dapat dilacak asalnya) (LEI 2003a).

Ilegal Logging sebagai Suatu Bentuk Kejahatan Hutan

Permasalahan illegal logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, akan tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur atau budaya. Ketergantungan beberapa masyarakat lokal di sekitar hutan telah dimanfaatkan oleh para cukong atau pemodal untuk melakukan kegiatan atau praktek illegal logging dengan berbagai macam modus operandinya baik yang

dilakukan oleh orang atau badan usaha yang memiliki ijin ataupun mereka yang tidak memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan kayu atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh orang yang memiliki ijin dan pelaku illegal logging.

Illegal logging didefinisikan sebagai suatu tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan yang berlaku. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan menebang kayu di areal yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Permintaan yang besar dari industri kayu lokal maupun luar negeri, khususnya Negara Malaysia dan Negara Singapura, telah mendorong aktifitas kriminal tersebut (Rukmana 2004, diacu dalam Setiono & Husain 2005). Semakin banyaknya sumber kayu ilegal dari Indonesia untuk mendukung permintaan perdagangan kayu dunia menjadi ancaman terbesar terhadap hutan Indonesia (CIFOR 2008).

Menurut Departemen Kehutanan, jumlah kayu ilegal yang diselundupkan keluar dari Indonesia pada kurun waktu tahun 2001-2003 adalah sekitar 9 juta m3 dan kemudian diproses menjadi produk-produk kayu dan dikonsumsi oleh negara-negara maju. Perkiraan nilai dari perdagangan kayu ilegal tersebut adalah US 2.16 miliar dollar. Sekitar 90% dari keuntungan pembalakan liar di Indonesia berakhir direkening bank di tempat lain, terutama di Singapura, Malaysia, dan Hongkong (Setiono & Husain 2005). Berdasarkan data Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten, pencurian dan penjarahan hutan dari tahun 1977-1999 dan hingga saat ini mengalami peningkatan. Intensitas pencurian dan penjarahan hutan pada tahun 1977 mencapai 180% yang kemudian meningkat menjadi 600% pada tahun 1998 (Kodra & Rais 2004).

Faktor yang Mendorong Terjadinya Illegal Logging

Kegiatan illegal logging didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut (Anonim 2009):

1. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia secara langsung atau tidak langsung memicu masyarakat golongan ekonomi lemah yang tinggal di sekitar hutan untuk mencari peluang yang dapat dijadikan mata

pencahariannya, antara lain beralih profesi menjadi buruh tebang liar. Hal ini semakin intensif terjadi manakala para cukong atau pemodal mempekerjakan masyarakat pendatang sebagai buruh tebang liar.

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Negara Indonesia terdiri dari kumpulan daratan berupa kepulauan dan masing masing pulau dihubungkan dengan perairan laut atau sungai yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan lautan Samudra sebagai lautan bebas pelayaran internasional dari dan ke satu Negara ke Negara lain. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada pelaku illegal logging untuk melakukan penebangan liar dan hasil dari penebangan liar tersebut diselundupkan ke Negara Malaysia, Vietnam, China, Taiwan, dan beberapa Negara Eropa lainnya baik melalui jalur darat maupun melalui jalur air (sungai dan laut).

3. Kebijakan Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menentukan Rancangan Tata Ruang Wilayah Propinsi ( RTRWP) yang belum sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Pemerintah Pusat, sebagai contoh yaitu mengenai izin usaha pembukaan lahan perkebunan yang tidak memperhatikan peraturan tentang penatausahaan hasil hutan. Pembukaan lahan yang di arealnya terdapat potensi hasil hutan kayu yang tidak dimanfaatkan secara benar yaitu dengan cara menebang habis kayunya, akan tetapi tidak dimanfaatkan melalui penatausahaan hasil hutan yang benar, mengakibatkan kayu tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijual kepada pihak lain (penadah). Selain kebijakan di atas, hal lain yang juga menjadi sangat penting adalah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian ijin industri terhadap pengolahan hasil hutan kayu ( sawmill) yang semestinya ijin tersebut adalah ijin usaha industri primer hasil hutan kayu dari Dinas Kehutanan Propinsi, sehingga akan lebih mudah dalam pengawasan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada penatausahaan hasil hutan yang benar.

4. Harga Kayu Hasil Tebangan Liar Lebih Murah

Harga kayu illegal lebih murah dibandingkan dengan harga kayu legal, karena kayu illegal tidak membayar Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH) sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Akibatnya para pengusaha kayu legal sering kalah bersaing dengan para pengusaha kayu illegal, sehingga banyak pengusaha kayu legal yang berubah haluan menjadi pengusaha kayu illegal.

5. Lemahnya Pengawasan

Masalah-masalah yang berkaitan dengan illegal logging yaitu masih lemahnya pengawasan atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan berbagai kebijakan sebagai pelaksanaan undang-undang yang bersifat teknis menyangkut penatausahaan, proses dan prosedur tata kelola, serta industrialisasi dibidang kehutanan atau perkayuan di Indonesia. Hal tersebut mendorong terjadinya kegiatan illegal logging.

6. Belum Sinerginya Sesama Penegak Hukum

Belum sinerginya sesama penegak hukum antara penegak hukum dengan Departemen Kehutanan dalam rangka upaya penertiban proses dan prosedur tata pengelolaan, penatausahaan, dan upaya meningkatkan industrialiassi dibidang kehutanan yang berpedoman pada demokratisasi serta berpegang pada konsep kelestarian alam dan lingkungan hidup menyebabkan maraknya praktek illegal logging.

7. Belum Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Ahli Secara Proporsional dari Tingkat Pusat Dan Daerah

Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang ahli secara proporsional dari tingkat pusat dan daerah, serta belum tersedianya data sentral sebagai dasar bukti permulaan yang cukup atas penerbitan ijin-ijin yang diberikan kepada perorangan maupun korporasi tentang penatausahaan dan industrialisasi kehutanan serta data-data teknis lainnya yang diperlukan sebagai dasar dalam rangka penegakan hukum menyebabkan terjadinya praktek illegal logging.

Modus Operandi Illegal Logging

Praktek illegal logging memiliki berbagai macam modus operandi, diantaranya adalah (Anonim 2009):

1. Modus Operandi yang Dilakukan Oleh Pihak yang Memiliki Ijin

Praktek illegal logging yang dilakukan oleh pihak yang memiliki ijin adalah:

a. Melakukan penebangan di luar areal dari ijin yang diberikan.

b. Melakukan penebangan di radius yang dilarang (di pinggir sungai, danau dan waduk).

c. Melakukan penebangan kayu dari arealnya namun untuk menghindari pembayaran PSDH/DR terhadap kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSKB di cap rakyat, sehingga seolah-olah kayu tersebut berasal dari hutan hak.

d. Melakukan manipulasi laporan hasil produksi (LHP) kayu bulat menjadi kayu bulat kecil, sehingga terjadi selisih pembayaran DR/PSDH-nya. e. Menyalahgunakan dokumen legalitas kayu, dimana hasil hutan kayu alam

(meranti, bangkirai, dan keruing) dilengkapi dengan dokumen (Faktur Kayu Bulat, FA- KB) dari hutan tanaman industri (sengon dan sungkai).

2. Modus Operandi yang Dilakukan Oleh Pihak yang Tidak Memiliki Ijin Praktek illegal logging yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki ijin adalah:

a. Melakukan penebangan tanpa memiliki ijin (penebangan liar) dengan memanfaatkan masyarakat setempat dan menggunakan alat berat tanpa ijin. b. Kayu hasil tebangan masyarakat dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan

Sah Kayu Bulat (SKSKB) dicap rakyat. c. Memanfaatkan risalah lelang.

d. Kayu olahan illegal menggunakan dokumen IUPHHK yang sudah tidak aktif atau tidak beroperasi.

3. Modus Operandi yang Dilakukan Oleh Pelaku

Praktek illegal logging yang dilakukan oleh pelaku adalah: a. Cukong, pemilik modal, dan penguasa atau pejabat. b. Masyarakat setempat dan pendatang.

c. Pemilik pabrik moulding atau sawmil.

d. Pemegang izin IUPHHK yang bertindak sebagai pencuri atau penadah. e. Oknum aparat pemerintah.

f. Pengusaha asing.

Hambatan dalam Penanganan Kasus Illegal Logging

Hambatan yang dihadapi pada saat penanganan kasus illegal logging adalah (Anonim 2009):

1. Komponen Criminal Justice System masih terjadi perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga sering terjadi dan penuntasan kasusnya menjadi bertele-tele dan tidak jelas , sehingga hal ini menjadikan proses penyidikan yang kurang efektif. 2. Luasnya wilayah di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah petugas,

sehingga tidak seluruh hutan dapat dilakukan pengawasan secara maksimal. 3. Banyak masyarakat yang hidup di sekitar hutan yang mata pencahariannya

hanya bergantung pada kegiatan penebangan kayu di hutan, baik secara legal maupun illegal.

4. Penyidikan kasus illegal logging membutuhkan dana yang relatif besar, misalnya biaya untuk pengamanan barang bukti, biaya sewa tempat untuk penyimpanan barang bukti, biaya buruh bongkar dan biaya transportasi atau akomodasi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

5. Dalam pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan biasanya dilengkapi dengan dokumen SKSHH (FAKB/FAKO) yang lengkap secara administrasi, sehingga untuk membuktikan kayu tersebut bukan berasal dari hasil penebangan yang sah perlu dilakukan lacak balak. Hal ini pelaksanaannya sangat rumit dan memerlukan waktu relatif lama.

Tata Usaha Kayu di IUPHHK

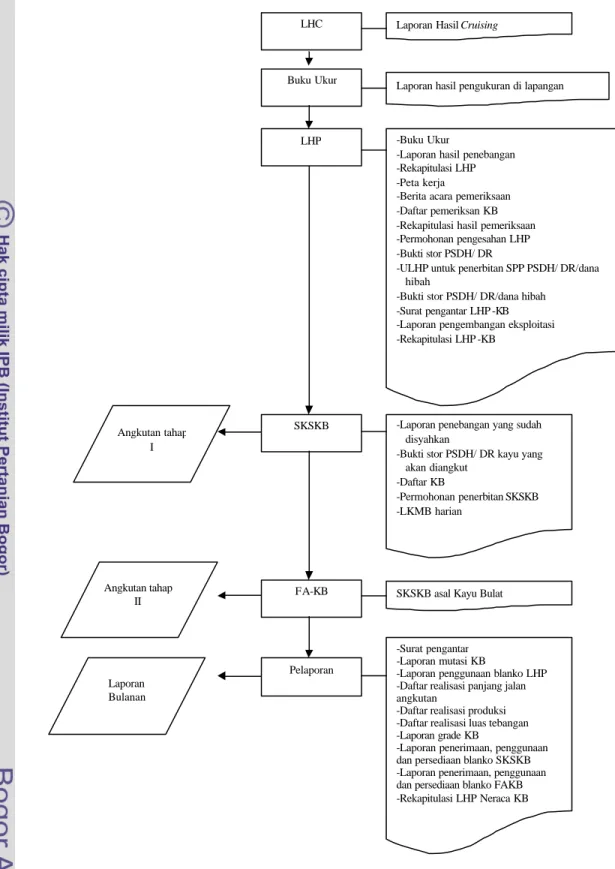

Tata Usaha Kayu atau Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan dan penimbunan, serta pengolahan dan pelaporan. PUHH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan dibidang kehutanan, sehingga PUHH berjalan dengan tertib dan lancar, serta kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai. Pemegang IUPHHK yang akan melakukan penebangan atau pemanenan wajib melaksanakan timber cruising yang akan menghasilkan Laporan Hasil Cruising (LHC) dan rekapitulasinya, yang kemudian harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan LHC Hutan Alam tersebut, pemegang IUPHHK menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan, sehingga perusahaan dapat melakukan pemanenan atas hasil hutan kayu. Setelah melakukan pemanenan dan pembagian batang di Tempat Penimbunan Kayu (TPn), perusahaan wajib memberikan nomor pada setiap batang serta melakukan pengukuran atau pengujian sesuai prosedur yang berlaku, sesuai dengan nomor pohon dalam LHC. Pengukuran atau pengujian diatas bertujuan untuk mengetahui jenis, ukuran atau dimensi setiap batang kayu meliputi ukuran diameter ujung dan pangkal, panjang dan volumenya.

Penandaan pada batang berupa pemberian nomor batang, nomor petak tebangan, diameter rata-rata, panjang dan jenis kayu yang dilakukan dengan menerakan pahatan atau tanda yang tidak mudah hilang pada kedua bontos. Setiap pohon yang sudah ditebang, tunggaknya wajib diberi tanda yang tidak mudah hilang atau dengan cara menoreh dengan alat pahat berupa nomor pohon sesuai hasil cruising, jenis pohon, tanggal tebang, nomor petak kerja tebangan atau blok kerja tebangan tahunan dan RKT. Apabila satu pohon dipotong menjadi beberapa bagian, maka penomoran bagian batang sesuai nomor pohon ditambah dengan huruf A, B, C, dan seterusnya dimulai pada potongan bagian pangkal. Bila

potongan tersebut dipotong kembali, maka penomorannya ditambahkan huruf a dibelakang huruf A (misal 100Aa, 100 Ab, dst.). Data hasil pengukuran selanjutnya dicatat setiap hari ke dalam Buku Ukur Kayu Bulat (BUKB) oleh petugas perusahaan. Kayu bulat yang telah dicatat kemudian ditimbun pada tempat yang terpisah dengan kayu bulat yang telah disahkan.

Berdasarkan buku ukur tersebut dibuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB) dan rekapitulasinya oleh petugas pembuat LHP setiap satu periode (15 hari) sehingga sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu bulan (pertengahan dan akhir bulan) dan dilakukan di TPn Hutan. LHP- KB dibuat menurut masing-masing blok kerja tebangan, sehingga apabila dalam satu tahun terdapat lebih dari satu blok kerja tebangan, maka LHP- KB dibuat untuk masing-masing blok kerja tebangan yang dibuat secara terpisah.

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan atau Dana Reboisasi (DR). Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan dan diangkat serta diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima industri primer hasil hutan, TPK antara, atau pelabuhan umum.

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA- KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA- KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil (diameter <30 cm) yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman dikawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. Berikut bagan kerja dan arus dokumen PUHH pada IUPHHK (Gambar 6).

Gambar 6 Bagan alir Penatausahaan Hasil Hutan di IUPHHK (Hidayat 2009) LHC Buku Ukur SKSKB Pelaporan FA-KB LHP Angkutan tahap I Laporan Bulanan Angkutan tahap II -Surat pengantar -Laporan mutasi KB

-Laporan penggunaan blanko LHP -Daftar realisasi panjang jalan angkutan

-Daftar realisasi produksi -Daftar realisasi luas tebangan -Laporan grade KB

-Laporan penerimaan, penggunaan dan persediaan blanko SKSKB -Laporan penerimaan, penggunaan dan persediaan blanko FAKB -Rekapitulasi LHP Neraca KB SKSKB asal Kayu Bulat -Laporan penebangan yang sudah

disyahkan

-Bukti stor PSDH/ DR kayu yang akan diangkut

-Daftar KB

-Permohonan penerbitan SKSKB -LKMB harian

-Buku Ukur

-Laporan hasil penebangan -Rekapitulasi LHP -Peta kerja

-Berita acara pemeriksaan -Daftar pemeriksan KB -Rekapitulasi hasil pemeriksaan -Permohonan pengesahan LHP -Bukti stor PSDH/ DR

-ULHP untuk penerbitan SPP PSDH/ DR/dana hibah

-Bukti stor PSDH/ DR/dana hibah -Surat pengantar LHP -KB -Laporan pengembangan eksploitasi -Rekapitulasi LHP -KB

Laporan hasil pengukuran di lapangan Laporan Hasil Cruising

Mikrosatelit

DNA mikrosatelit merupakan rangkaian pola nukleotida antara dua sampai enam pasang basa yang berulang secara berurutan. Mikrosatelit biasa digunakan sebagai penanda genetik untuk menguji kemurnian galur, studi filogenetik, lokus pengendali sifat kuantitatif, dan forensik (Ottewell et al. 2005; Novelli et al. 2006; Craft et al. 2007). DNA mikrosatelit diamplifikasi menggunakan teknik PCR dengan sepasang primer mikrosatelit. Hasil PCR dideteksi menggunakan teknik elektroforesis gel poliakrilamida (PAGE) yang dilanjutkan dengan pewarnaan perak nitrat.

Mikrosatelit mempunyai karakteristik sebagai berikut: i) tingkat polimorfisme yang tinggi, ii) bersifat ko-dominan, dan iii) diwariskan mengikuti hukum Mendel. Bila satu primer yang spesifik telah didesain, maka lokus Simple Sequence Repeat (SSR) dapat diamplifikasi dari sedikit contoh DNA dengan PCR (Ujino et al. 1998, diacu dalam Zulfahmi 2007). Mikrosatelit telah diaplikasikan untuk beberapa penelitian, diantaranya adalah: i) identifikasi forensik, ii) diagnosis dan identifikasi penyakit, iii) studi populasi genetik dan efek leher botol (bottlenecks effect,), dan iv) konservasi biologi untuk mengamati perubahan dalam populasi, pengaruh fragmentasi dan interaksi populasi yang berbeda, serta untuk identifikasi populasi yang baru terbentuk.

Ada beberapa permasalahan dalam penggunaan penanda mikrosatelit. Permasalahan ini dapat dikelompokkan kedalam teknis praktis dan data. Permasalahan teknis praktis meliputi: i) pemilihan primer untuk mikrosatelit, banyak jenis primer yang telah didesain untuk analisis mikrosatelit pada tanaman, akan tetapi primer-primer itu perlu discreening dan dioptimasi sebelum diaplikasikan pada jenis tanaman tertentu, karena setiap tanaman mempunyai karakteristik spesifik yang berbeda satu sama lain, ii) slippage selama proses amplifikasi, termopolimerase dapat mengakibatkan slip sehingga menghasilkan produk yang berbeda dalam ukurannya, dan iii) ukuran produk amplifikasi berbeda dari ukuran produk sebenarnya. Ketidakakuratan dalam identifikasi alel mungkin juga disebabkan oleh enzim Taq polimerase yang menyebabkan penambahan nukleotida adenosin sampai ujung 3’.

Homoplasi merupakan salah satu permasalahan pada data. Homoplasi didefinisikan sebagai dua alel dalam keadaan sama, tetapi tidak sama secara keturunan. Homoplasi mungkin menyebabkan masalah dalam analisis studi genetika populasi, dimana dapat mempengaruhi pengukuran keragaman genetika, aliran gen, jarak genetika, ukuran neighbourhood, metode penetapan, dan analisis filogenetika (Estoup et al. 2002).