III METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Waktu PenelitianPenelitian ini dilaksanakan di Propinsi Kalimantan Selatan, yakni di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Selain memiliki areal lahan rawa pasang surut yang luas, pada wilayah ini petaninya masih menerapkan sistem pertanian tradisional dengan sistem pengetahuan lokal yang mereka miliki. Sistem pertanian tradisional di wilayah ini bersifat spesifik dan unik, dimana pada lahan marginal yang bersifat rentan (fragile) kegiatan pertanian yang dilaksanakan dapat berkelanjutan hingga sekarang.

Kabupaten Barito Kuala juga merupakan wilayah penerima transmigrasi di lahan rawa pasang surut, sehingga terdapat interaksi antara sistem pertanian lokal masyarakat setempat dengan penerapan sistem pertanian yang dibawa para transmigran ke daerah tersebut. Pada sisi lain, wilayah pasang surut pada kabupaten ini menjadi sasaran pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan produksi, baik melalui program pemerintah kabupaten, propinsi maupun nasional. Dengan kondisi demikian, wilayah ini dianggap tepat sebagai lokasi penelitian dalam menganalisis pengetahuan lokal dan interaksinya dengan sains di bidang pertanian pada lahan rawa pasang surut. Berdasarkan tipe luapan air di lahan rawa pasang surut, lokasi penelitian akan meliputi lahan rawa pasang surut tipe A, B, C, dan D.

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari tahap persiapan lapangan pada bulan Maret 2009 hingga pengumpulan dan interpretasi data lapangan pada bulan September 2009.

3.2 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma teori kritis, di mana melalui paradigma ini peneliti berupaya untuk membangkitkan kesadaran dan pembebasan (emansipasi) yang dihadapi oleh masyarakat. Teori kritis berupaya untuk memperlihatkan dan membuka ideologi kekuasaan, menunjukkan kesalahan dalam pandangan yang dimiliki dan bagaimana pandangan itu ikut melanggengkan tatanan sosial yang tidak adil dan menindas. Menurut Lubis (2006), teori kritis pertama-tama berupaya untuk memberikan pencerahan dalam

arti menyadarkan masyarakat tentang faktor-faktor yang menghimpit dan menindas mereka, serta mereka harus berupaya untuk membebaskan diri dari faktor tersebut, sesuai dengan teori. Ini berarti teori yang digunakan harus dibahasakan secara sederhana, teori harus mampu berbicara kepada perasaan masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini peran komunikasi antara peneliti dengan tineliti menjadi bagian yang sangat penting. Morrow (1994) menegaskan bahwa dalam teori kritis hubungan antara peneliti dengan tineliti bersifat dialektikal dan mengakui adanya hubungan hermeunetik peneliti sosial.

Paradigma teori kritis klasik ditentukan oleh dua faham fundamental, yakni gaya pemikiran historis dan gaya pemikiran materialis (Suseno 2006). Gaya pemikiran historis ini menyatakan bahwa realitas sosial yang sekarang hanya bisa dipahami dengan melihatnya sebagai sebuah sejarah penindasan yang diselubungi secara ideologis oleh ilmu-ilmu positif sehingga realitas saat ini tampak sebagai obyektivitas yang wajar. Teori kritis bertugas membuka selubung ideologis tersebut dan membuka kemungkinan pembebasan dari penghisapan dan penindasan yang diciptakan manusia. Gaya pemikiran materialis ini menyatakan bahwa sejarah penindasan tersebut terwujud dalam bidang produksi prasyarat-prasyarat material hidup manusia dan dalam bidang ekonomi.

Teori kritis juga memiliki peran edukasi, di mana fungsi peneliti sosial bukan hanya memberikan pengetahuan tentang fenomena sosial dan menjelaskan fenomena sosial yang manipulatif, akan tetapi juga menimbulkan kesadaran kepada para pelaku sosial, sehingga dengan menyadari kondisi dan situasi sosial yang mereka alami, mereka dapat mengubah sendiri kondisi yang diinginkan tersebut. Jadi senantiasa diperlukan dialog antara peneliti dengan masyarakat dalam rangka pencerahan dan penentuan arah tindakan yang diharapkan dapat mengubah dan memenuhi tuntutan mereka sendiri.

Sejalan dengan pandangan di atas, Kincheloe dan Mc Laren (2000), menyatakan bahwa melalui penelitian dengan paradigma teori kritis seorang peneliti bukan hanya mempelajari tentang kehidupan masyarakat, tetapi juga membantu mereka secara bersama memecahkan persoalan agar mereka mampu menyusun strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Permasalahan-permasalahan yang dipecahkan ini terutama berkaitan dengan masalah kekuasaan dan keadilan yang terkait dengan faktor ekonomi, ras (etnis), kelas sosial, gender, ideologi, pendidikan, kepercayaan dan institusi

sosial lainnya yang berinteraksi dengan dinamika kebudayaan yang membentuk suatu sistem sosial. Lebih lanjut juga diungkapkan oleh Lubis (2006), teori kritis berpandangan bahwa dominasi (dalam masyarakat) bersifat struktural. Artinya kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih besar seperti : politik, ekonomi, budaya, ideologis, diskursus, etnis, ras dan gender. Teori sosial kritis berupaya untuk mengungkap struktur yang mendominasi untuk membantu individu/masyarakat dalam memahami akar global dan rasional penindasan yang mereka alami.

Penelitian ini juga mencoba untuk melihat bagaimana proses interaksi antara pengetahuan lokal dengan sains yang dalam perjalan sejarah modernisasi pertanian sering menciptakan dominasi. Dengan demikian rentetan waktu menjadi faktor penting dalam penelitian ini. Seperti yang dikemukakan oleh Tar (1997), bahwa teori kritis mendasarkan kajiannya terhadap masyarakat dalam konteks proses dan penjalanan sejarah secara keseluruhan. Melalui paradigma teori kritis ini maka kegiatan penelitian ini lebih banyak ditujukan pada kritik, transformasi, pemulihan, dan emansipasi. Sehingga tujuannya bukan hanya sekedar pemahaman dan rekonstruksi atau pengembangan pengetahuan praktis maupun prediksi dan kontrol (Lincoln and Guba 2000).

Secara ontologi, teori kritik mendasarkan pada realisme historis (historical realism). Realitas yang dapat diamati merupakan realitas semu yang dibentuk oleh sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis dan nilai-nilai gender, dan mengkristalisasi kedalam serangkaian struktur sebagai kenyataan alami yang bertahan (bersifat srtruktural). Untuk semua tujuan praktis struktur tersebut adalah ada secara semu atau kenyataan sejarah. Secara epistemologi, bersifat transaksionalitas dan subjektif. Peneliti dan tineliti saling berinteraksi dan nilai-nilai peneliti serta situasi lainnya mempengaruhi penelitian. Hubungan antara peneliti dan tineliti dijembatani oleh nilai-nilai tetentu (value mediated findings). Secara metodologi, bersifat dialogis dan dialektik. Penelitian dibangun melalui dialog antara peneliti dengan tineliti, di mana dialog bersifat dialektikal secara alamiah untuk merubah ketidaktahuan dan salah pengertian menjadi kesadaran atau sebagai bentuk transformasi intelektual.

Menurut Morrow (1994), implikasi metodologis teori kritis yang membedakannya dengan pendekatan empiris antara lain :

1. Pemilihan dan cara menggunakan metode (logis dalam penggunaannya) tidak dapat dipisahkan dari metode teori informasi dan klarifikasi permasalahan

2. Teori kritis bersifat dialektikal dalam hal ini mengakui adanya hubungan hermeunetik peneliti sosial, oleh karena itu struktur sosial ditegaskan melalui perantaraan manusia.

3. Aspek metodologi neo-empiris dibentuk oleh komponen-komponen eksplisit dari penelitian praktis

4. Karena penelitian dalam suatu masyarakat yang sudah terbentuk tidak dapat menggunakan ideologi netral, maka legitimasi untuk mensahkan rasionalitas didefinisikan dari bentuk panduan penelitian melalui pemikiran kritik-pembebasan

5. Dimensi metodologi empiris dibedakan menjadi ekstensif dan intensif, lebih dari sekedar kuantitatif dan kualitatif, dan metode intensif merupakan pertimbangan utama untuk memahami pembentukan teori sosial dalam terminologi interpretatif strukturalis.

6. Desain penelitian intensif dan ekstensif dapat dibedakan dari perhatian terhadap fokus pada level proses sistem integrasi, integrasi sosial dan mediasi sosial budaya.

3.3 Kerangka Pemikiran

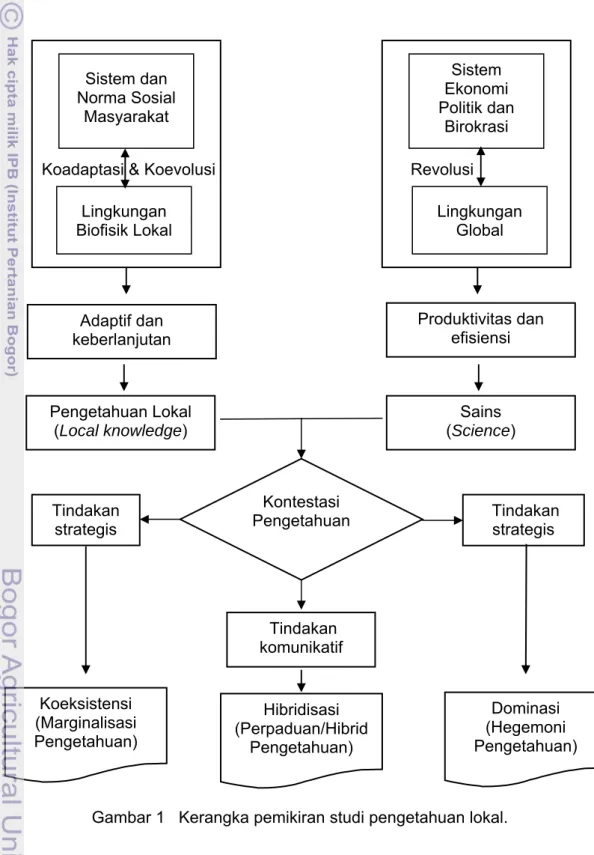

Pada dasarnya sistem sosial manusia dan ekosistem alamiah saling berinteraksi satu sama lain sebagai respon berbagai perubahan yang terdapat dalam kedua sistem tersebut. Dalam pertanian tradisional yang masih mengupayakan keselarasan dengan daya dukung dan kemampuan alam terjadi proses penyesuaian bersama (fitting together) yang disebut koadaptasi antara sistem sosial masyarakat petani dengan lingkungan biofisik lokal. Interaksi antara kedua sistem inilah yang menjadi dasar bagi pembentukan pengetahuan lokal. Melalui pengalaman dan interaksi dengan kondisi lingkungan biofisik yang bersifat spesifik serta berbagai trial and error mereka berupaya menyelaraskan kehidupan dengan alam. Respon perubahan antar kedua sistem ini pada tataran yang lebih lanjut menciptakan suatu bentuk koevolusi, yakni proses perubahan bersama (changing together) antara sistem sosial masyarakat dengan lingkungan biofisiknya dan merupakan proses yang terus menerus dan tidak pernah berhenti. (Marten 2001).

Pada kondisi lainnya, di era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan ilmiah atau sains berkembang sebagai respon terhadap perubahan pada sistem ekonomi politik dengan kondisi lingkungan global. Kemajuan sains berkembang secara revolusioner dengan penerapan teknologi modern untuk mencapai pemenuhan kepuasan manusia (Kuhn 2000). Dalam bidang pertanian, sains dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi seiring dengan pemenuhan kebutuhan pangan dunia yang semakin meningkat. Melalui revolusi hijau program peningkatan produksi pangan di Indonesia, terutama padi dikembangkan dengan penerapan benih unggul dan pupuk anorganik serta pestisida.

Pertanian tradisional yang hanya mampu berproduksi rendah dianggap sudah tidak relevan lagi bagi kepentingan pembangunan dan harus digantikan dengan penerapan pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas tinggi. Pada kondisi seperti ini terjadi interaksi dua kepentingan antara sistem pertanian tradisional yang lebih menekankan pada sistem pertanian adaptif dan berkelanjutan dengan pertanian modern yang menekankan pada produktivitas dan efisiensi.

Kontestasi kedua bentuk pengetahuan ini dalam konteks kajian Habermas (2006) tentang teori tindakan komunikatif dapat dilihat sebagai proses yang mengarah pada tindakan yang bersifat strategis atau sebaliknya mengarah pada tindakan komunikatif. Tindakan strategis merupakan tindakan rasional bertujuan menentukan tujuan-tujuan di bawah kondisi-kondisi yang telah ada. Aturan-aturan yang mengorientasikan tindakan ini ditentukan oleh aturan-aturan yang bersifat teknis. Komunikasi yang bersifat instrumental memiliki kepentingan menguasai melalui pengetahuan teknisnya. Kontestasi yang bersifat sebagai tindakan strategis ini dapat membentuk proses koeksistensi dan proses dominasi. Koeksistensi jika masing-masing bentuk pengetahuan tersebut dapat mempertahankan keberadaan masing-masing. Proses dominasi terjadi jika salah satu bentuk unggul dan mengalahkan yang lainnya.

Kontestasi yang terjadi dalam ranah tindakan komunikatif ditentukan oleh norma-norma sosial yang dioyektifkan melalui proses komunikasi yang bebas dari penguasaan. Proses hibridisasi merupakan bentuk kesepakatan yang dihasilkan dalam kontestasi yang mengarah pada tindakan komunikatif. Proses hibridisasi ini merupakan penyatuan dan pertautan kedua bentuk entitas pengetahuan. Konsep hibridisasi ini juga digunakan oleh Escobar (1999) dalam

menganalisis pertautan pengetahuan lokal dan sains dengan orientasi nilai budaya yang berbeda yang saling mendekat satu sama lain dan menyatu menuju kesatuan pandangan politik tentang alam yang ia sebut sebagai hibridisasi kebudayaan (cultural hybridization).

Secara skematis kerangka pemikiran yang disusun untuk membingkai penelitian ini seperti diagram pada Gambar 1 berikut :

Koadaptasi & Koevolusi Revolusi

Gambar 1 Kerangka pemikiran studi pengetahuan lokal. Pengetahuan Lokal (Local knowledge) Sains (Science) Tindakan strategis Sistem dan Norma Sosial Masyarakat Lingkungan Biofisik Lokal Sistem Ekonomi Politik dan Birokrasi Lingkungan Global Kontestasi Pengetahuan Tindakan komunikatif Tindakan strategis Adaptif dan keberlanjutan Produktivitas dan efisiensi Dominasi (Hegemoni Pengetahuan) Koeksistensi (Marginalisasi Pengetahuan) Hibridisasi (Perpaduan/Hibrid Pengetahuan)

3.4 Hipotesis pengarah

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan kerangka pemikiran teoritis serta tujuan penelitian yang dikemukakan maka disusun hipotesis pengarah. Hipotesis pengarah ini digunakan sebagai penuntun dalam pengumpulan dan analisis data serta memiliki kemungkinan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Rumusan permasalahan pertama, bagaimana komunitas petani padi sawah mengembangkan sistem pengetahuan lokal dari dulu hingga sekarang terutama dalam menghadapi era modernisasi pertanian? Hipotesis yang digunakan untuk mengarahkannya adalah : ”pengetahuan lokal komunitas petani padi di lahan rawa pasang surut berkembang sebagai respon timbal balik antara sistem sosial masyarakat dengan ekosistem setempat melalui proses koevolusi.”

Rumusan permasalahan kedua, bagaimana terjadinya proses kontestasi antara sains dengan pengetahuan lokal komunitas petani padi sawah di lahan rawa pasang surut? Hipotesis yang digunakan untuk mengarahkannya adalah : ” kontestasi antara sains dengan pengetahuan lokal menghasilkan bentuk hibridisasi, koeksistensi dan dominasi.”

Rumusan permasalahan ketiga, bagaimana sistem sosial merespon terjadinya kontestasi antara pengetahuan lokal dengan sains? Hipotesis yang digunakan untuk mengarahkannya adalah : ”respon sistem sosial akibat kontestasi antara pengetahuan lokal dengan sains terjadi melalui proses koadaptasi.”

3.5 Strategi Penelitian

Penelitian ini merupakan grounded research yang menggunakan pendekatan kualitatif dan strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus kolektif (collective case study). Tipe studi kasus ini merupakan kajian atas sejumlah kasus pada lahan rawa pasang surut tipe A, B, C, dan D yang membantu peneliti untuk melakukan emansipasi atau penyadaran yang menjadi dasar dalam paradigma teori kritis. Pada dasarnya tipe studi kasus kolektif ini menurut Stake (2000), merupakan perluasan dari studi kasus istrumental (instrumental case study) dan bukan kumpulan dari beberapa kasus. Dinamika pengetahuan lokal petani pada berbagai tipe lahan rawa pasang surut sangat terkait erat dengan bentuk koevolusi sistem sosial dengan ekosistem setempat.

Begitu juga halnya dengan interaksinya dengan sains dan teknologi pertanian modern.

Menurut Yin (2004), studi kasus memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan strategi penelitian lainnya, yakni bahwa studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan menggunakan banyak sumber untuk memperoleh data. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

3.6 Langkah penelitian

Langkah-langkah untuk menghasilkan teori dengan menggunakan grounded research adalah sebagai berikut (Pandit 1996):

1. Disain penelitian, meliputi kegiatan peninjauan ulang literatur teknis dan pemilihan kasus. Peninjauan ulang literatur teknis dilakukan melalui pendefinisian pertanyaan penelitian dan definisi dari konstruk yang apriori. Kegiatan ini dilakukan agar masalah lebih fokus serta menghindari variasi yang tidak relevan sehingga dapat mempertajam validitas eksternal. Dalam pemilihan kasus dilakukan atas dasar teoritik (bukan acak) sehingga tujuan yang diinginkan akan dapat dicapai.

2. Pengumpulan data, meliputi kegiatan pembuatan protokol pengumpulan data yang akurat dan terjun ke lapangan. Pembuatan protokol pengumpulan data dilakukan dengan menyusun basis data kasus serta triangulasi berbagai metode pengumpulan data. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas konstruk serta memperkuat sinergi hasil atau temuan. Pada saat di lapangan maka pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan bersifat fleksibel. Cara ini dapat mempercepat analisis serta mempermudah dalam memanfaatkan tema dan keistimewaan kasus yang muncul.

3. Penyajian data, terutama adalah penyusunan data berdasarkan urutan kejadian secara kronologis untuk mempermudah analisis data dan evaluasi proses

4. Analisis data, meliputi analisis data yang berhubungan dengan kasus awal, pengajuan contoh teoritik, dan penyelesaian penelitian. Analisis kasus awal berupa kegiatan coding yang terdiri atas open coding, axial coding, selective coding. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membuat konsep dan kategori, mengembangkan hubungan antara kategori dan subkategori, serta untuk mengintegrasikan kategori dalam membangun kerangka kerja teoritik. Kegiatan pengajuan kasus teoritik dilakukan secara berulang hingga teori matang dan jenuh sehingga dapat mempertajam kerangka kerja teoritik. Penyelesaian penelitian dapat dilakukan bila penambahan atau peningkatan data yang diperoleh tidak menambah informasi baru lagi.

5. Perbandingan literatur dilakukan atas teori yang muncul dengan literatur yang sudah ada, baikl yang bertentangan maupun yang berselaras. Ini penting dilakukan untuk menyempurnakan definisi konstruk dan peningkatan validitas eksternal dan validitas internal.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data, yakni penggunaan beragam sumber data yang meliputi komunikasi dialogis, riwayat hidup topikal, serta data sekunder dalam bentuk penelusuran dokumen, laporan, catatan sejarah dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan strategi studi kasus berupa komunikasi dialogis/dialektis dan emansipatoris antara peneliti dengan tineliti. Dalam upaya emansipasi atau penyadaran dan saling berbagi pengalaman, maka model komunikasi yang dibangun bersifat konvergen. Komunikasi konvergen sebagai suatu proses di mana masing-masing partisipan memberikan dan berbagi informasi satu sama lain untuk memperkaya pemahaman bersama (Eiler 1994). Dalam pemahaman yang serupa, Rogers (1986) menyebutkan bahwa konvergensi adalah kecenderungan pada dua orang atau lebih individu untuk bergerak kesatu pemikiran, atau bagi individu bergerak kepada yang lainnya, dan menyatukan fokus dan perhatian bersama. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti dan tineliti memaknai berbagai aspek kehidupan yang terjadi dalam

kehidupan masyarakat terutama dalam aplikasi pengetahuan lokal pada praktik-praktik pertanian di lahan rawa pasang surut. Unit analisis dalam penelitian ini adalah komunitas petani.

Teknik pengumpulan data berupa riwayat hidup topikal juga digunakan untuk menggali data, terutama pada tahapan atau fase masuknya modernisasi pertanian dalam kehidupan individu atau tineliti yang dipilih pada masing-masing tipe lahan rawa pasang surut tipe (A, B, C, dan D). Selain informan petani, juga dilakukan dialog dengan penyuluh pertanian atau petugas pertanian dan pejabat dinas pertanian pada level kabupaten dan propinsi.

Informan penelitian juga mempertimbangkan aspek gender dengan pertimbangan bahwa dalam kegiatan usahatani di laha rawa pasang surut wanita juga berperan penting, seperti dalam kegiatan pembibitan, tanam dan pemeliharaan. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposive) dengan metode snowball sampling. Menurut Patton (2006), pengambilan informan dengan metode ini merupakan pendekatan untuk menempatkan informasi yang kaya dari informan kunci atau kasus kritis. Dalam grounded research, masalah informan penelitian tidak didasarkan pada jumlah populasi, melainkan pada keterwakilan konsep dalam beragam bentuknya. Teknik ini dilakukan dengan pengambilan informan berdasarkan konsep-konsep yang terbukti berhubungan secara teoritik dengan teori yang sedang disusun. Dengan demikian, pengambilan informan dihentikan apabila; (a) tidak ada lagi data baru yang relevan, (b) penyusunan kategorinya telah terpenuhi; dan (c) hubungan antar kategori sudah ditetapkan dan dibuktikan.

Pengumpulan data lainnya berupa data sekunder yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan kegiatan modernisasi pertanian yang pernah dilakukan melalui berbagai dokumen dan laporan atau bentuk lainnya yang terdapat pada instansi pemerintah (terutama dinas pertanian, BPS dan Balai Penyuluhan Pertanian).

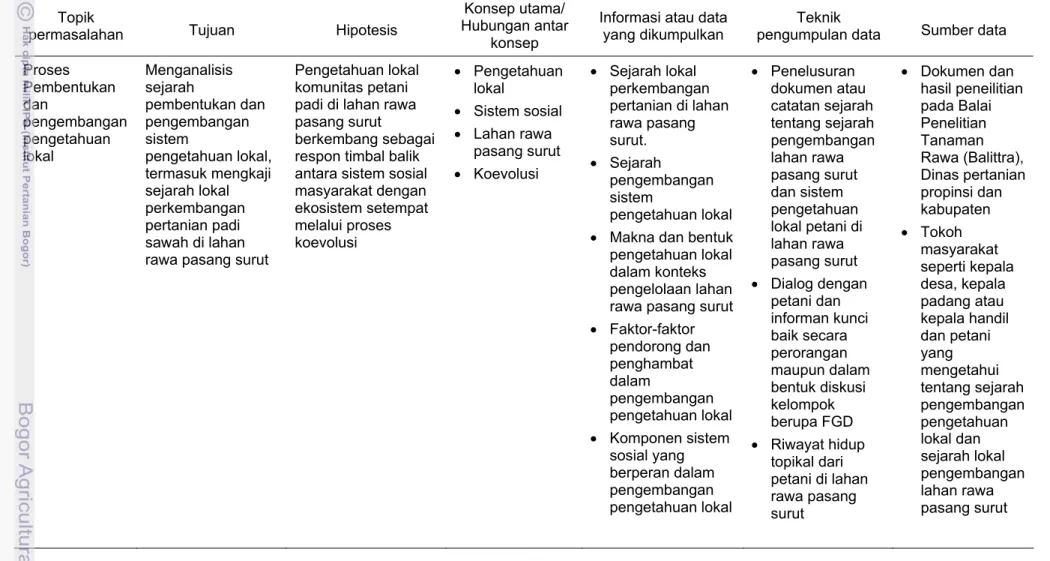

Keterkaitan antara topik masalah penelitian, tujuan, hipotesis, konsep utama/hubungan antar konsep, informasi atau data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, dan sumber data dapat diringkaskan seperti Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Keterkaitan permasalahan dengan metode penelitian Topik

permasalahan Tujuan Hipotesis

Konsep utama/ Hubungan antar

konsep

Informasi atau data

yang dikumpulkan pengumpulan data Teknik Sumber data Proses Pembentukan dan pengembangan pengetahuan lokal Menganalisis sejarah pembentukan dan pengembangan sistem pengetahuan lokal, termasuk mengkaji sejarah lokal perkembangan pertanian padi sawah di lahan rawa pasang surut

Pengetahuan lokal komunitas petani padi di lahan rawa pasang surut

berkembang sebagai respon timbal balik antara sistem sosial masyarakat dengan ekosistem setempat melalui proses koevolusi • Pengetahuan lokal • Sistem sosial • Lahan rawa pasang surut • Koevolusi • Sejarah lokal perkembangan pertanian di lahan rawa pasang surut. • Sejarah pengembangan sistem pengetahuan lokal • Makna dan bentuk pengetahuan lokal dalam konteks pengelolaan lahan rawa pasang surut • Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan pengetahuan lokal • Komponen sistem sosial yang berperan dalam pengembangan pengetahuan lokal • Penelusuran dokumen atau catatan sejarah tentang sejarah pengembangan lahan rawa pasang surut dan sistem pengetahuan lokal petani di lahan rawa pasang surut • Dialog dengan petani dan informan kunci baik secara perorangan maupun dalam bentuk diskusi kelompok berupa FGD • Riwayat hidup topikal dari petani di lahan rawa pasang surut • Dokumen dan hasil peneilitian pada Balai Penelitian Tanaman Rawa (Balittra), Dinas pertanian propinsi dan kabupaten • Tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala padang atau kepala handil dan petani yang mengetahui tentang sejarah pengembangan pengetahuan lokal dan sejarah lokal pengembangan lahan rawa pasang surut

Topik

permasalahan Tujuan Hipotesis

Konsep utama/ Hubungan antar

konsep

Informasi atau data

yang dikumpulkan pengumpulan data Teknik Sumber data Kontestasi antara sains dengan pengetahuan lokal Menganalisis proses kontestasi antara pengetahuan lokal dengan sains Kontestasi antara sains dengan pengetahuan lokal menghasilkan bentuk hibridisasi, koeksistensi dan dominasi • Dominasi • Koeksistensi • Hibridisasi • Sains • Hegemoni • Tindakan komunikatif • Pertanian modern • Sejarah pengembangan pertanian modern sejak fase revolusi hijau di lahan rawa pasang surut • Model atau bentuk

kontestasi antara pengetahuan lokal dengan sains • Pandangan masyarakat tentang eksistensi pengetahuan lokal dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini • Makna dominasi dan kesadaran masyarakat tentang hegemoni yang dirasakan. • Pengaruh institusi

sosial yang lebih tinggi (politik, ekonomi, dan ideologis) thd pengembangan pengetahuan lokal • Dialog dengan petani dan informan kunci baik secara perorangan maupun dalam bentuk diskusi kelompok berupa FGD • Dialog dengan aparat pemerintah yang terlibat dalam pembangunan pertanian, terutama pengembangan pertanian modern di lahan rawa pasang surut • Riwayat hidup topikal dari petani di lahan rawa pasang surut • Tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala padang atau kepala handil dan tokoh masyarakat lainnya yang mengetahui tentang introduksi pertanian modern dan sains di lahan rawa pasang surut • Petugas penyuluh pertanian dan BPP, aparat dinas pertanian Propinsi Kalsel dan Kabupaten Barito Kuala, Peneliti dari Balittra Lanjutan

Topik

permasalahan Tujuan Hipotesis

Konsep utama/ Hubungan antar

konsep

Informasi atau data

yang dikumpulkan pengumpulan data Teknik Sumber data • Harapan dan

kondisi ideal yang diinginkan dalam pengelolaan lahan rawa pasang surut untuk perbaikan kehidupan dan upaya untuk mewujudkannya. Respon sistem

sosial Menganalisis respon sistem sosial terhadap kontestasi antara pengetahuan lokal dengan sains

Respon sistem sosial akibat kontestasi antara pengetahuan lokal dengan sains terjadi melalui proses koadaptasi • Sistem sosial • Kontestasi • Koadaptasi • Gambaran sistem sosial yang meliputi teknologi, pengetahuan, populasi, organisasi sosial, nilai dan norma sebelum dan setelah era revolusi hijau dalam kehidupan masyarakat • Peranan dan eksistensi sistem sosial sebelum era revolusi hijau dan setelah masuknya revolusi hijau dalam kehidupan masyarakat • Dialog petani dan informan kunci baik secara perorangan maupun dalam bentuk diskusi kelompok berupa FGD • Data sekunder menyangkut perkembangan penduduk termasuk sejarah perkembangan program transmigrasi di lahan rawa pasang surut • Tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala padang atau kepala handil dan tokoh masyarakat lainnya yang mengetahui tentang dinamika sistem sosial terkait dengan pengelolaan lahan rawa pasang surut • Data kependudukan dari BPS serta Lanjutan

Topik

permasalahan Tujuan Hipotesis

Konsep utama/ Hubungan antar

konsep

Informasi atau data

yang dikumpulkan pengumpulan data Teknik Sumber data • Model atau bentuk

bentuk kontestasi (dominasi, eksistensi dan hibridisasi) antara pengetahuan lokal dengan sains dalam pertanian di lahan rawa pasang surut • Bentuk dan proses

koadaptasi sistem sosial terhadap modernisasi pertanian data perkembangan trasmigran dan UPT di lahan rawa pasang surut Lanjutan

3.8 Analisis Data

Menurut Lincoln dan Guba (2000) secara metodologis teori kritis bersifat dialogis dan dialiktik, sehingga penelitian dibangun melalui dialog antara peneliti dengan subjek penelitian. Dialog yang bersifat dialektikal secara alamiah bertujuan untuk merubah ketidaktahuan dan salah pengertian menjadi kesadaran atau sebagai bentuk transformasi intelektual. Pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara simultan. Data dalam penelitian ini merupakan pemahaman bersama antara penelti dengan tineliti. Oleh karena itu pengetahuan terdiri atas serangkaian pemahaman struktur/historis yang akan ditransformasikan. Pengetahuan bukan merupakan akumulasi yang mutlak; melainkan, tumbuh dan berubah melalui suatu proses dialektikal revisi historis yang secara terus-menerus menghilangkan salah pengertian dan ketidaktahuan dan memperluas pengertian tentang informasi yang diberikan secara lebih mendalam.

Untuk menghasilkan teori pada grounded research yang dikembangkan oleh Glaser dan Strauss (1985) analisis data dilakukan dalam bentuk pengkodean (coding) yang merupakan proses penguraian data, pengonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara baru. Langkah-langkah dalam analisis ini diawali dengan pengkodeaan terbuka (open coding) yang terdiri atas pelabelan fenomena, penemuan dan penamaan kategori, penyusunan kategori. Berikutnya dilanjutkan dengan pengkodean terporos (axial coding), yakni penempatan data kembali dengan cara-cara baru dengan membuat kaitan antar kategori. Tahap selanjutnya adalah pengkodean terpilih (selective coding) yakni memilih kategorisasi inti dan menghubungkan kategori-kategori lain pada kategori inti.

Secara terinci langkah-langkah analisis data dalam grounded research ini dapat dilihat pada Lampiran 1.