TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Konsep

a) Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencakup tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soerjono Soekanto, 2012: 320).

Menurut jenisnya, Nurkse dalam Mudrajat Kuncoro (1997) membagi kemiskinan menjadi 3, yaitu kemiskinan Absolut, kemiskinan Relatif, dan kemiskinan Kultural. Konsep kemiskinan yang dipakai untuk menjelaskan permasalahan kemiskinan buruh Desa Kebulusan adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural dipahami sebagai kemiskinan yang diakibatkan oleh acuan pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Keadaan alam yang sangat subur dan mendukung aktifitas ekonomi masyarakat dimanfaatkan warga hanya untuk bekerja di sektor agraris. Sehingga dengan kondisi ini hanya akan menambah ketergantungan warga terhadap kondisi alam dan tidak ada keinginan untuk memulai mencari alternatif usaha diluar sektor agraris.

Menurut Oscar Lewis, kemiskinan kultural terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola kelakuan yang adaptif terhadap lingkungan hidup yang serba kekurangan yang menghasilkan adanya diskriminasi, ketakutan, kecurigaan, dan apatis. Masyarakat cenderung menerima dengan pasrah terhadap lingkungannya yang kekurangan. Adanya korelasi dengan budaya

masyarakat yang menerima kemiskinan yang terjadi pada dirinya apa adanya (Jafar, 2008).

Kemiskinan menurut Bank Dunia dilihat dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh seseorang per bulan. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD $1/hari dan kemiskinan menengah dengan pendapatan di bawah USD $2/hari. Dengan ukuran Bank Dunia tersebut, Indonesia akan dikatakan miskin secara absolut jika masyarakat mempunyai pendapatan setara dengan Rp. 300.000/bulan (kurs Rp. 10.000/ 1 US$) (Ita Mafruhah, 2010: 17).

Berbeda dengan BPS, Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (htpps://www.bps.go.id diakses tanggal 5 Juni 2016).

Menurut BPS, kantong penyebab kemiskinan desa umumnya bersumber dari sektor pertanian yang disebabkan ketimpangan kepemilikan lahan pertanian. Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab utama kemiskinan desa adalah; pengaruh faktor pendidikan yang rendah, ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian, ketidakmerataan investasi di sektor pertanian, alokasi anggaran kredit yang terbatas, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong orang desa ke kota), pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional, rendahnya produktivitas dan pembentukan modal, budaya menabung yang belum berkembang di kalangan masyarakat desa, tata pemerintahan yang buruk (bad governance) yang umumnya masih berkembang di daerah pedesaan, tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa, rendahnya jaminan kesehatan (Ita Mafruhah, 2010).

Dari beberapa pengertian kemiskinan dan hubungannya dengan pendapatan maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana masyarakat berada pada situasi yang sangat terbatas, baik dalam hal aksesbilitas dalam menjangkau sarana umum, pemanfaatan faktor produksi, ketidakmampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, permasalahan pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya. Latar belakang masyarakat Desa Kebulusan yang bergantung pada sektor agraris menyebabkan kemiskinan secara kultural. Usaha di sektor agraris menyebabkan masyarakat tidak memiliki alternatif usaha lain diluar sektor tersebut sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima. Jika dilihat dari ukuran kehidupan modern, buruh mengalami kesulitan dalam hal mengakses fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

b) Konsep Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pengentasan Kemiskinan menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat dipahami sebagai kebijakan dan program pemerintah dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang terbaru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: kebijakan pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar. Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah konsumsi bahan-bahan pokok seperti pangan, sandang, perumahan (papan) yang dapat dijangkau oleh setiap orang. Kedua adalah pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih yang setiap orang berhak untuk mempunyai akses yang sama. Ketiga adalah hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi (Diana Conyers, 1994: 45).

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Berbagai strategi dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi, masih ada formulasi untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum mampu sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai kemiskinan itu sendiri (Marwoto, 2005: 108).

Dari beberapa pengertian mengenai konsep pengentasan kemiskinan di atas, secara sederhana dapat dipahami sebagai usaha atau upaya yang dilakukan dengan tujuan menolong masyarakat miskin agar dapat keluar dari kondisi yang serba kekurangan. Cara pengentasan yang

dapat ditempuh adalah dengan cara perluasan kesempatan kerja agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhannya, pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mandiri, dan perlindungan terhadap masyarakat miskin dalam bentuk pemenuhan jaminan kesehatan, keamanan dan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin.

c) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005: 57). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk memiliki akses terhadap sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Lewin, 1987 dalam Mardikanto, 2010, 33).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat (Mardikanto, 2010, 56)

Konsep pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menawarkan suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, kemampuan, dan masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan.

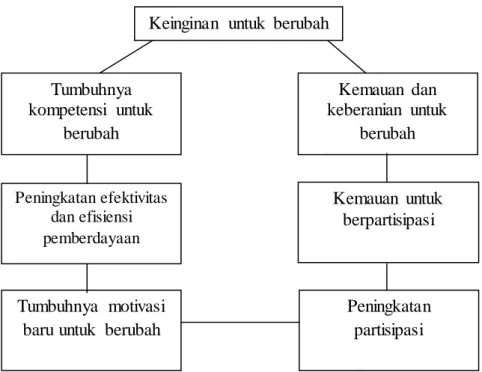

Wilson (Mardikanto, 2010: 86) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan seperti berikut:

Gambar 2.1. Siklus Pemberdayaan Masyarakat Sumber : Totok Mardikanto, 2010

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat.

2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan, kenikmatan, atau hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.

3. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.

Keinginan untuk berubah

Kemauan dan keberanian untuk berubah Kemauan untuk berpartisipasi Peningkatan partisipasi Tumbuhnya motivasi

baru untuk berubah

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan Tumbuhnya kompetensi untuk berubah

4. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat atau perbaikannya.

5. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi untuk melakukan perbaikan.

6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.

7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru (Mardikanto, 2010: 89).

Secara sederhana, konsep pemberdayaan adalah usaha penciptaan atau usaha menggali seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat secara aktif. Adanya upaya untuk membangun daya dalam masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pengkuatan ini harus meliputi adanya langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang nantinya akan membuat masyarakat semakin berdaya.

d) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Jnabrabota Bhattacharyya (Ndraha, 1990) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan masyarakat miskin untuk dapat mandiri secara ekonomi, sosial, maupun politik. Pemberdayaan secara partisipatif merupakan pilihan strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“the empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision marking of territorially organized communities, local self reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiental social learning” (Friedman dalam Kartasasmita, 1997: 143).

Pada kenyataannya masyarakat miskin masih dianggap sebagai objek pembangunan, hal ini tentunya tidak memberdayakan masyarakat miskin. Upaya pemberdayaan masyarakat selama ini masih menggunakan pendekatan konvensional, bersifat karitatif, melestarikan ketergantungan, bersifat top-down, kurang menghargai proses dan partisipasi masyarakat luas, sehingga belum mampu membebaskan masyarakat dari belenggu yang bersifat struktural (Lambang Triyono dan Nasikun, 1992: 217).

Ada yang menyebutkan bahwa penyebab kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat (Kartasasmita, 1997). Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.

2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu

3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

“An empowering approach to development puts poor people at the centre of development and views them as the most important resource rather than as the problem” (Narayan. 2002. 21).

Pendekatan seharusnya menempatkan warga miskin sebagai pusat pembangunan dan melihatnya sebagai sumber daya paling penting dan bukan sebagai sumber masalah. Dalam konteks ini, masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang mereka lakukan. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif. Pembangunan masyarakat yang berkesinambungan

pada hakekatnya merupakan suatu proses yang disengaja dan terarah, mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber daya setempat atau lokal dan mengutamakan kreatifitas-inisiatif serta partisipasi masyarakat (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003: 24).

Secara sederhana, partisipasi merupakan keterlibatan sosial dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggungjawab atas tujuan kelompok tersebut. Pemberdayaan secara partisipatoris harus menekankan pentingnya partisipasi masyarakat luas, aksesibilitas, keterwakilan rakyat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi nasib mereka di kemudian hari. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi aktif masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup.

e) Buruh

Penggunaan tenaga kerja atau buruh merupakan faktor yang amat penting dalam suatu kegiatan memproduksi barang atau jasa. Buruh, pekerja, tenaga kerja, atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja, pengusaha, atau majikan (https://wikipedia.org diakses pada tanggal 3 Juni 2016).

Pengertian buruh menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pada dasarnya, pengertian buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama.

Secara sederhana, pengertian buruh dipahami sebagai seseorang yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imalan atas pekerjaan yang dilakukan secara harian ataupun borongan sesuai dengan kesepakatan antara buruh dengan pemilik usaha, baik secara lisan maupun tertulis.

f) Sentra Industri Genteng Desa Kebulusan

Sentra industri merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana di dalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro kecil dan menengah. Di dalam area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik, yakni: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Hal ini menjadi potensi untuk semakin berkembangnya kegiatan ekonomi di bawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi (Setiawan, 2004).

Berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 32/Kep/M.KUKM/IV/2002 tentang Pedoman Pertumbuhan dan Pengembangan Sentra, pengertian sentra industri adalah pusat kegiatan di kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai klaster (Setiawan, 2004).

Desa Kebulusan merupakan kawasan sentra industri genteng di Kabupaten Kebumen. Sentra industi genteng Desa Kebulusan banyak didirikan pabrik. Pabrik didefinisikan sebagai tempat dimana faktor-faktor produksi seperti manusia, mesin, alat, material, energi, uang (modal/capital), informasi, dan sumber daya alam (tanah, air, mineral, dan lain-lain) dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman (Syukron, 2014).

Pabrik genteng didirikan di Desa Kebulusan terus berkembang dan masih diteruskan hingga sekarang ini. Kepemilikan pabrik genteng bersifat pewarisan secara turun temurun dari generasi terdahulu hingga generasi sekarang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh akumulasi modal ekonomi, jaringan sosial ekonomi, dan pengetahuan usaha secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Keluarga besar berfungsi memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi para anggotanya dan menjamin para anggotanya untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan (Wijaya, 2011: 68). Dengan demikian, sistem warisan memungkinkan sebuah perusahaan keluarga dapat diperbanyak menjadi dua atau lebih unit usaha tanpa memperhatikan aspek pemasaran (Wijaya, 2011: 15).

Di Desa Kebulusan banyak ditemui pabrik yang berdiri saling berdekatan dan memproduksi barang yang sama atau sejenis, yakni genteng dari tanah liat. Genteng dipahami sebagai salah satu unsur pembentuk bangunan yang dipakai sebagai penutup atap. Tanah liat adalah bahan mentah dari genteng, dimana dalam proses pembuatannya tanah liat dibakar (genteng keramik) atau dengan cara lain misalnya diberi campuran semen Portland, pasir, dan air yang dicetak dan sesudah itu dibiarkan mengeras (http:www.kebumen.go.id diakses pada tanggal 5 Juni 2016).

Asal mula nama genteng yang masih dikenal hingga sekarang adalah merek Sokka yang berasal dari kata Sokka yang merupakan nama daerah dimana terdapat Pabrik Tebu yang merupakan peninggalan Penjajah Hindia Belanda yang ada di pertigaan Desa Pejagoan dan Desa Kedawung. Industri genteng pertana kali diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda sekitar tahun 1920. Saat itu pemerintah Belanda sedang melakukan pemetaan daerah yang tanahnya baik untuk dijadikan bahan utama atap bangunan. Kebumen merupakan salah satu dari sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan sentra genteng. Selain Kebumen, daerah lain ialah Karangpilang, Jatim, Cikarang, dan Jatiwangi. Daerah-daerah tersebut sampai saat ini masih terkenal sebagai sentra industri genteng (http:www.kebumen.go.id diakses pada tanggal 13 Januari 2016).

Pembangunan industri kecil yang berada di pedesaan, khususnya di Desa Kebulusan mempunyai arti yang cukup strategis. Menurut Hadi, pembangunan industri kecil khususnya di pedesaan wajib dilakukan karena mempunyai alasan sebagai berikut:

1. Letak di pedesaan maka tidak akan menambah migrasi ke kota atau dengan kata lain mengurangi atau menghentikan laju urbanisasi.

2. Sifatnya yang padat tenaga kerja akan memberikan kemampuan serap lebih besar per unit yang diinvestasikan.

3. Masih dimungkinkannya bagi tenaga yang diserap, dengan letak yang berdekatan, untuk kembali berburuh tani dalam usaha tani khususnya menjelang dan saat-saat sibuk dan;

4. Penggunaan tehnologi yang sederhana mudah dipelajari dan dilaksanakan (Prayitno Hadi, 1987: 54).

Secara sederhana, pengertian sentra industri dapat disimpulkan bahwa sentra industri, khususnya genteng merupakan kawasan yang secara khusus mengolah produksi yang sama, baik dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang bertujuan untuk merubah nilai sebuah barang. Pabrik memiliki arti sebagai suatu lokasi tempat pembuatan atau memproduksi sebuah barang. Jika dikaitkan dengan industri pembuatan genteng maka, akan ada buruh pabrik yang secara khusus bekerja mengolah barang mentah yang berupa tanah liat, diambil dan kemudian diolah menjadi genteng sehingga nilai barang menjadi tinggi.

B. Landasan Teori

Konsep AGIL Talcott Parsons

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui program pemberdayaan buruh berbasis partisipasi pada kawasan Sentra Industri Genteng Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Tentunya dalam kegiatan penelitian sosiologi tidak terlepas dari keberadaan teori-teori Sosiologi. Teori Sosiologi digunakan sebagai pisau dalam menganalisa kasus yang diteliti di lapangan, khususnya dalam kehidupan masyarakat.

Pada mulanya, Parsons menggunakan tindakan sosial sebagai konsep yang penting dalam teori sosiologi, namun pada akhirnya studi intelektual Parsons mulai bergeser dari tekanan atas tindakan sosial ke struktur dan fungsi masyarakat. Konseptualisasi struktur dibuat dalam kaitannya dengan sistem yang saling mempengaruhi dan bagian-bagian yang tidak otonom (Parsons dalam Poloma, 2003:171).

Pada dasarnya, masyarakat berkecendrungan ke arah equilibrum (Parsons dalam Abdulsyani, 1994:78). Prosesnya terjadi pada penerapan fungsi adaptasi, pencapian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Sistem tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis, tetapi pada dasarnya tiap-tiap sistem memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dan adaptasi demi pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

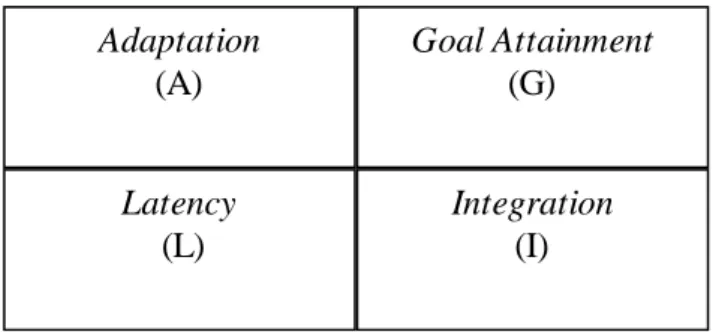

Parsons melakukan penelitian mengenai teori AGIL yang menghasilkan sebuah buku berjudul Working Papers in Theory of Action (WPTA) yang menjelaskan bahwa setiap sistem sosial mempunyai empat

masalah fungsional utama secara berturut-turut, yaitu adaptasi terhadap situasi dan kondisi eksternal, perangkat kontrol terhadap kinerja-kinerja yang berorientasi tujuan, manajemen pengungkapan perasaan dan tekanan dari para anggotanya, serta mempertahankan integrasi sosial antara sesama anggotanya sebagai suatu keutuhan bersama (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983). Berdasarkan pengembangan dari WPTA, Parsons membentuk empat paradigma fungsi yang disebut “four function paradigm” atau skema AGIL yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2. Skema Fungsi AGIL

Parson mengemukakan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan, terkenal dengan skema AGIL yaitu:

1. Adaptation (adaptasi)

Adaptasi mengacu pada perolehan sumber daya atau fasilitas yang cukup dari lingkungan luar sistem, dan kemudian mendistribusikannya di dalam sistem (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983). Adaptasi adalah suatu pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial ekonomi, serta ekologi dimana penduduk tersebut tinggal. Pemilihan tindakan yang bersifat kontekstual tersebut dimaksudkan untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia di lingkungan guna mengatasi tekanan-tekanan sosial ekonomi (Parsons dalam Poloma, 2003). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

Adaptation (A) Latency (L) Integration (I) Goal Attainment (G)

2. Goal Attainment (pencapaian tujuan)

Pencapaian tujuan mengacu pada gambaran sistem aksi dalam menetapkan tujuan, memotivasi dan memobilisasi usaha dan energi dalam sistem untuk mencapai tujuan (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983). Sehingga sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. 3. Integration (integrasi)

Integrasi mengacu kepada pemeliharaan ikatan dan solidaritas, dengan melibatkan elemen tersebut dalam mengontrol, memelihara subsistem, dan mencegah gangguan utama dalam sistem. Tindakan integrasi dalam sebuah lembaga merupakan hal penting untuk kelangsungan proses pengentasan kemiskinan yang sedang dilaksanakan, karena integrasi melibatkan ke empat variabel AGIL itu sendiri, sehingga dari ke empat variabel tersebut adanya suatu keterikatan yang dapat saling membangun, agar semua anggota yang ada di dalamnya dapat tetap bertahan dalam lingkungannya (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983).

4. Latency (Latensi atau Pemeliharaan Pola)

Adanya tugas dan fungsi agar sistem dapat berjalan. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan. Pemeliharaan sistem (latency) mengacu kepada proses dimana energi dorongan disimpan dan didistribusikan di dalam sistem, melibatkan dua masalah saling berkaitan yaitu pola pemeliharaan dan pengelolaan masalah atau ketegangan (Parsons 1953, diacu oleh Hamilton 1983). Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultur yang menciptakan dan menopang motivasi (Poloma, 2010:173).

C. PENELITIAN TERDAHULU

Pencarian hasil penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang hampir sama kiranya penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan 6 penelitian terdahulu yang terdiri dari 3 penelitian nasional dan 2 penelitian internasional yang menurut peneliti relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang kegiatan pemberdayaan buruh di kawasan sentra industri, beberapa penelitian tersebut antara lain: 1. Penelitian yang ditulis oleh Anggraeni Munggi Lestari pada tahun

2013 yang berjudul Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Penelitian memperlihatkan bahwa paradigma pembangunan yang dilakukan Indonesia telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang semula top down menjadi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, yang dikenal dengan bottom up. Pembangunan partisipatif ini terimplementasi pada program pemerintah yaitu PNPM Mandiri Perkotaan. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, perempuan mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi seperti halnya dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan, (2) Mengetahui faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan, (3) Mengetahui implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian ini adalah para perempuan yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan melalui BKM, KSM, dan UPK. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data yang memanfaatkan

penggunaan sumber. Teknik analisis data mencakup empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan ditunjukkan dengan kehadiran mereka pada pertemuan yang terimplementasi dalam siklus kegiatan pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan, yang ditunjukkan dalam bentuk mengajukan pertanyaan, usulan, kritik, membuat pembukuan keuangan, mendata masyarakat miskin, membuat proposal, melaksanakan pemantauan program, serta partisipasinya dalam tahap pelaksanaan kegiatan, (2) Melihat pada partisipasi sebagai tujuan yang mengungkapkan bahwa partisipasi perlu ditinjau secara lebih mendalam dari proses maupun aktivitas, dalam proses pemberdayaan ditemukan pula adanya faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya adalah kesadaran perempuan untuk membangun desa, dukungan dari suami, serta adanya kesempatan bagi keterlibatan perempuan. Faktor penghambatnya adalah beban ganda yang dimiliki perempuan, waktu pelaksanaan kegiatan, serta kesulitan mengelola keuangan pinjaman bergulir, (3) Implikasi dari partisipasi perempuan adalah meningkatnya peran perempuan dari yang pasif menjadi aktif. Perempuan yang pada awalnya hanya sebagai penerima pasif pembangunan, kini setelah ikut berpartisipasi mereka menjadi lebih aktif. Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Bentuk partisipasi perempuan berupa pemikiran dan aktivitas tercakup dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, (2) Ditemukan faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan yang bersumber pada faktor internal dan eksternal, (3) Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan adalah perempuan menjadi lebih aktif dalam pembangunan dengan perannya sebagai subjek pembangunan.

2. Penelitian yang ditulis oleh Supriyanto Wibowo pada tahun 2013 yang berjudul Bentuk Kegiatan Ekonomi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Blumbang Di Dukuh Penambangan, Desa Kedawung, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilakukan dekat dengan desa yang penulis teliti. Penelitian dikaji dengan mengunakan metode studi kasus yang menghasilkan data sebagai berikut: (1) Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan blumbang yang ada di Dukuh Penambangan sudah ada. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemanfaatan blumbang. (2) Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memanfaatkan blumbang dengan cara mengalih fungsikan blumbang menjadi usaha kolam pemancingan, usaha lahan persawahan, dan lahan perkebunan. Suatu kondisi lingkungan yang rusak dengan adanya blumbang, mendorong beberapa masyarakat untuk melakukan tindakan adaptasi. Melalui tindakan adaptasi itulah mereka menciptakan suatu inovasi dalam pemanfaatan blumbang menjadi lahan yang lebih produktif. (3) Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Dukuh Penambangan dalam memanfaatkan blumbang memberikan penghasilan tambahan terhadap pendapatan sehari-hari.

3. Penelitian yang ditulis oleh Erna Yunita Sari pada tahun 2008 yang berjudul Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Kemiskinan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, Gini Ratio, dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menghasilkan data mengenai strategi penanggulangan kemiskinan antara lain: (1) pendekatan kewilayahan melalui revitalisasi perdesaan, pengembangan potensi lokal (padi, kedelai dan kacang tanah), partisipasi aktif dari masyarakat dan Pemda, perijinan, fleksibilitas birokrasi dan penataan pajak; (2) pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pengaturan saluran irigasi, perbaikan sarana

pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan jalan desa dan peningkatan pendapatan melalui diversifikasi usaha rumahtangga yang didukung dengan kredit lunak, pemberian benih komoditas unggulan dan penyuluhan pertanian.

4. Penelitian berjudul Property Rights in Women’s Empowerment In Rural India: a Review dalam International Journal of Social Economics, Vol. 29 Iss 4 pp. 315-334 (2002) oleh K.C. Roy C.A. Tisdell. Dalam Penelitian ini membahas pemberdayaan perempuan di pedesaan India. Argumen-argumen yang membenarkan kebutuhan untuk pemberian hak milik untuk perempuan yang disajikan dan perbedaan dibuat antara hukum (formal) dan hak-hak adat (informal). Ketidakefektifan hak-hak hukum akibat tidak adanya hak rakyat dan juga adanya hambatan kelembagaan lainnya. Bahwa seringkali hak-hak yang dimiliki oleh kaum perempuan itu seoalah hanya sebuah angan-angan karena hukum adat yang lebih berpihak kepada kaum laki-laki.

5. Tesis yang ditulis oleh Duncan Livingstone berjudul Community development through empowerment of the rural poor. Melihat bahwa lebih dari 1 milyar orang hidup dalam kemiskinan dan 70% ini hidup di daerah pedesaan. Praktek-praktek pemberdayaan masyarakat yang diartikan sebagai usaha mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan menempatkan orang di pusat pengembangan proses pada sebuah pendekatan partisipatif. Pengembangan berfokus pada pendekatan bottom-up metode birokrasi. Lewat penelitian ini tentu saja memberikan kekuatan dan pengetahuan untuk komunitas pedesaan untuk membantu dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Tesis ini menyelidiki perbedaan antara praktek dan ideal teori pemberdayaan daerah pedesaan di negara berkembang.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Gerard Prinsen pada tahun 2012 yang berjudul Planning, communities and empowerment: An introduction to participatory rural appraisal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan participatory rural appraisal (PRA) atau Pengenalan Pedesaan partisipatif. PRA adalah metode yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi dan meningkatkan pengalaman mereka, dan untuk merencanakan dan bertindak bersama-sama dengan penyedia layanan eksternal untuk memperkaya kehidupan mereka. Metodologi tetap dikenal di luar lingkaran pekerjaan pembangunan, yang merugikan lainnya profesional yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Artikel ini memperkenalkan PRA, dan menjabarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan konvensional perencanaan pendekatan masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai bentuk dan tujuan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat secara umum, baik laki-laki maupun perempuan (Anggraeni Munggi L, 2013 dan K.C Roy C.A Tisdell, 2002). Bentuk keterlibatan masyarakat yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pmberdayaan yang telah dilakukan oleh program pemerintah melalui PNPM. Sehingga akan diketahui permasalahan yang timbul terkait faktor penghambat kegiatan partisipasi masyarakat. Kemiskinan yang rata-rata terjadi di wilayah pedesaan Kabupaten Kebumen sudah seharusnya menjadi keprihatinan bersama. Selain itu, adanya unsur pelibatan masyarakat dalam setiap program juga menjadi kesamaan penelitian. Masyarakat desa disadarkan dengan serangkaian program yang mengedepankan konsep partisipatif atau pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Sehingga nantinya akan semakin meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan (Duncan Livingstone, 2007).

Program pemberdayaan juga diharapkan dapat membuat masyarakat tidak mampu menjadi peka dan tanggap mengenai kondisi di sekitar tempat tinggal mereka. Ketika masyarakat menghadapi permasalahan di lingkungan sekitar, masyarakat akan mencari jalan keluar. Seperti pada penelitian yang membahas mengenai upaya warga di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen yang menyiasati kerusakan lingkungan akibat penambangan tanah liat adalah dengan memanfaatkan lubang bekas galian menjadi kolam (Supriyanto Wibowo, 2013). Bentuk usaha pemanfaatan seperti ini telah meningkatkan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya masyarakat Desa Kebulusan akan menjadi tanggap terhadap situasi di sekitarnya. Berbagai instansi yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Desa Kebulusan nantinya akan bisa membuat strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dengan serangkaian cara seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan kegiatan perbaikan lingkungan dengan konsep pendekatan kewilayahan sama seperti yang dipaparkan pada penelitian sebelumnya (Erna Yunita Sari, 2008). Sehingga akan ditemui suatu titik terang mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan terkait upaya pengentasan kemiskinan. Adanya sebuah forum bersama antara masyarakat dengan pemerintah terkait perumusan kebijakan dan kegiatan desa (Gerard Prinsen, 2012) yang menjadi fokus persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan.

Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan adalah dalam penelitian yang telah dilaksanakan objek penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Kebulusan, baik lak-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai buruh genteng. Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Anggraeni Munggi pada tahun 2013 dan K.C Roy C.A Tisdell pada tahun 2002 dimana yang menjadi objek penelitian adalah kaum perempuan yang mengikuti program pemberdayaan dan hanya membahas bentuk keterlibatan pertisipasi perempuan saja.

Bentuk pemberdayaan pada penelitian yang telah dilaksanakan tidak sebatas pada kegiatan pemberdayaan saja, tetapi menyangkut aspek ekonomi dan sosial. Sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Supriyanto Wibowo pada tahun 2013 yang sebatas hanya menyajikan kegiatan pemberdayaan dalam bidang ekonomi saja yakni dengan pemanfaatan lubang bekas galian tanah liat yang hanya diarahkan untuk kebutuhan ekonomi saja.

Penelitian ini menyajikan sejumlah permasalahan buruh yang ada di pedesaan sehingga akan lebih fokus mengenai upaya pengentasan kemiskinan buruh di pedesaan. Berbeda dengan penelitian yang disajikan oleh Erna Yunita Sari pada tahun 2008. Penelitian tersebut menjelaskan cara pengentasan kemiskinan secara umum yang ada di pedesaan.

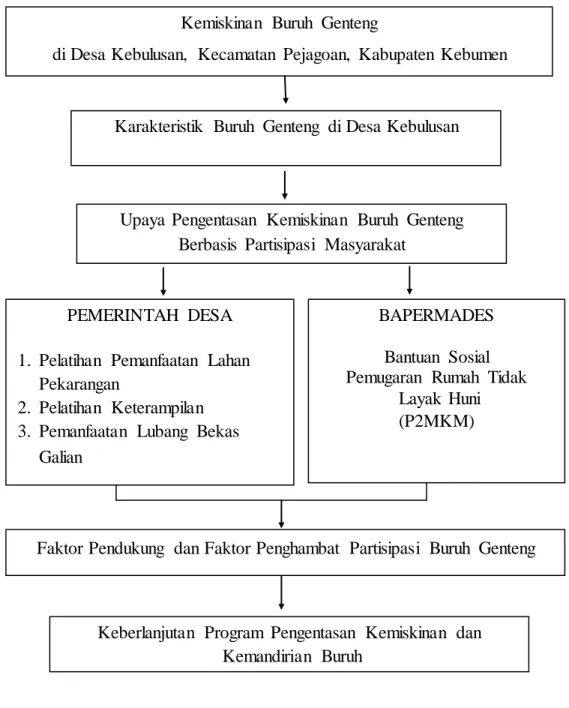

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka berfikir berfungsi untuk memahami alur pemikiran secara cepat, mudah dan jelas. Dalam penelitian ini kerangka berfikir penelitian berjudul Upaya Pengentasan Kemiskinan Buruh Melalui Kegiatan Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pada Buruh di Sentra Industri Genteng Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen) adalah sebagai berikut:

Pemandangan khas yang dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Kabupaten Kebumen adalah banyaknya genteng yang disusun berjajar di sepanjang kanan kiri jalan. Industri genteng di Kabupaten Kebumen telah berdiri sejak tahun 1940-an. Genteng yang masih terus diproduksi hingga sekarang ini sudah sangat terkenal akan kualitasnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan Industri genteng selain mampu menghidupi seluruh penduduk, juga mampu mengangkat nama Kabupaten Kebumen dipasaran genteng nasional. Akan tetapi, industri genteng Kabupaten Kebumen belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan

masyarakat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2014 di Kabupaten Kebumen dikatakan sebagai terbanyak ke dua di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Wonosobo.

Desa Kebulusan sebagai salah satu desa yang masih memproduksi genteng hingga sekarang ini rawan mengalami masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan yang tinggi pada kondisi alam sehingga sebagian besar penduduk Desa Kebulusan bekerja sebagai buruh genteng sekaligus petani. Ketergantungan warga Desa Kebulusan terhadap kondisi alam membuat mereka terperangkap untuk tidak dapat mengembangkan kapasitasnya untuk mencoba menambah keterampilan mereka selain membuat genteng dan mengolah sawah. Tentu saja terbatasnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat menyebabkan mereka seakan sulit untuk keluar dari permasalahan kesejahteraan yang berujung pada kemiskinan. Sehingga Pemerintah Desa Kebulusan dan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES) Kabupaten Kebumen berkerja sama untuk berupaya mengurangi kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi.

Peran aktif Pemerintah Desa Kebulusan dan BAPERMADES Kabupaten Kebumen dalam rangka pengentasan kemiskinan di Desa Kebulusan dianalisis menggunakan konsep AGIL oleh Talcott Parsons untuk melihat sejauh mana program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dapat dilaksanakan di Desa Kebulusan. Sedangkan bentuk partisipasi buruh Desa Kebulusan akan dianalisa melalui konsep pemberdayaan dan partisipasi dengan tujuan mengetahui kendala yang dihadapi buruh (faktor intern dan ekstern) tidak berpartisipasinya masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Desa Kebulusan.

Oleh karenanya penting untuk dapat diketahui bagaimana tingkat antusiasme masyarakat Kabupaten Kebumen, khususnya buruh Desa Kebulusan untuk ikut berperan serta mendukung program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Sehingga nantinya masyarakat miskin di Desa Kebulusan dapat semakin mandiri. Selain itu adanya kemandirian di bidang ekonomi akan berdampak pada munculnya ide masyarakat di Desa Kebulusan untuk mencoba mengembangkan alternatif pekerjaan lain agar nantinya dapat semakin meningkatkan kesejahterannya. Dalam bidang sosial pun mereka akan semakin berdaya dan tidak akan ragu mengembangkan kapasitasnya untuk semakin memperbaiki kondisi kehidupannya yang nantinya akan berujung pada pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen secara perlahan namun pasti.

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir Kemiskinan Buruh Genteng

di Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen

Karakteristik Buruh Genteng di Desa Kebulusan

Upaya Pengentasan Kemiskinan Buruh Genteng Berbasis Partisipasi Masyarakat

Keberlanjutan Program Pengentasan Kemiskinan dan Kemandirian Buruh

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Buruh Genteng PEMERINTAH DESA

1. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan

2. Pelatihan Keterampilan 3. Pemanfaatan Lubang Bekas

Galian

BAPERMADES Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak

Layak Huni (P2MKM)