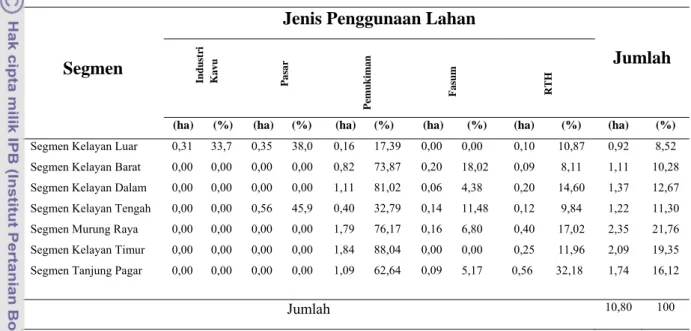

Berdasarkan urutan terbesar penggunaan lahan saat ini, tapak dibedakan penggunaan lahannya untuk pemukiman, fasilitas umum, industri kayu, ruang terbuka hijau (sawah, tegalan, hutan), dan jalan. Luasan dan persentase penggunaan lahan di masing-masing segmen tapak dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9. Penggunaan Lahan di Tapak Tahun 2009

Sumber : Kec. Banjamasin dalam angka 2007 dan Interpretasi Peta Citra Tahun 2009

Fasilitas umum yang mendukung kawasan pemukiman di beberapa tempat sangat kurang, misalnya MCK umum, mushola, dll. Selain itu tidak tersedianya halaman atau lapangan parkir membuat jalannya lalu lintas di tapak terganggu. Kurangnya keberadaan fasilitas umum pada tapak menyebabkan sungai sebagai sasaran bagi masyarakat untuk membuang sampah ke dalamnya. Hal ini menyebakan penurunan kualitas biofisik sungai seperti terjadinya pendangkalan, kualitas air sungai yang menjadi tercemar dan terbendungnya aliran air sungai yang diakibatkan oleh penumpukan sampah.

Ruang terbuka hijau di tapak berupa vegetasi alami dan budidaya di tepi sungai dan halaman rumah-rumah penduduk yang letaknya menyebar di kawasan pemukiman. Kurangnya ruang terbuka hijau pada tapak akan mengakibatkan kualitas biofisik tapak menurun. Ruang terbuka hijau di tepi sungai berfungsi untuk menjaga kelestarian daerah sungai, sedangkan ruang terbuka hijau di

Segmen

Jenis Penggunaan Lahan

Jumlah

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)

Segmen Kelayan Luar Segmen Kelayan Barat Segmen Kelayan Dalam Segmen Kelayan Tengah Segmen Murung Raya Segmen Kelayan Timur Segmen Tanjung Pagar

0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 38,0 0,00 0,00 45,9 0,00 0,00 0,00 0,16 0,82 1,11 0,40 1,79 1,84 1,09 17,39 73,87 81,02 32,79 76,17 88,04 62,64 0,00 0,20 0,06 0,14 0,16 0,00 0,09 0,00 18,02 4,38 11,48 6,80 0,00 5,17 0,10 0,09 0,20 0,12 0,40 0,25 0,56 10,87 8,11 14,60 9,84 17,02 11,96 32,18 0,92 1,11 1,37 1,22 2,35 2,09 1,74 8,52 10,28 12,67 11,30 21,76 19,35 16,12 Jumlah 10,80 100 Indu str i Ka y u Pa sa r Pemuki ma n Fa su m RTH

kawasan pemukiman akan menyebabkan kualitas biofisik di kawasan pemukiman akan meningkat.

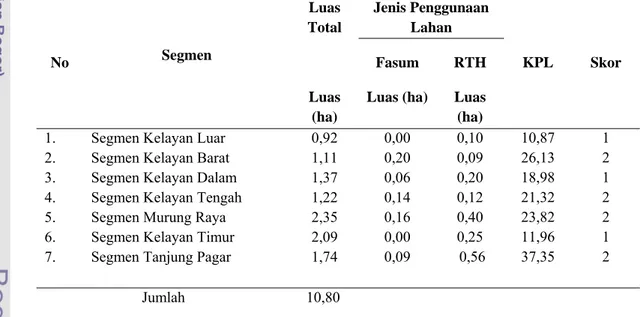

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai disebutkan bahwa Sempadan sungai digunakan sebagai sabuk hijau sungai yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika serta dapat dimanfaatkan untuk didirikan fasilitas umum seperti tempat peribadatan. Hal ini merupakan dasar dalam melakukan analisis penggunaan lahan di tapak. Berdasarkan Perda tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan yang sesuai untuk sempadan sungai di kawasan pemukiman adalah ruang terbuka hijau dan fasilitas umum berupa fasilitas peribadatan. Tabel 10 menunjukan luasan lahan pada masing-masing segmen yang sesuai penggunaan lahannya berdasarkan Perda beserta nilai Kesesuaian Penggunaan Lahan (KPL).

Tabel 10. Penggunaan Lahan yang Sesuai dan Nilai KPL

Sumber : Interpretasi Peta Citra Tahun 2009

Dari Tabel 10 diperoleh nilai KPL pada masing-masing segmen. Nilai ini akan dianalisis dengan cara membandingkan dengan parameter perencanan yang sudah ada. Dari hasil analisis diperoleh kualitas pada masing-masing segmen (Gambar 18). No Segmen Luas Total Jenis Penggunaan Lahan KPL Skor Fasum RTH Luas (ha)

Luas (ha) Luas (ha) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Segmen Kelayan Luar Segmen Kelayan Barat Segmen Kelayan Dalam Segmen Kelayan Tengah Segmen Murung Raya Segmen Kelayan Timur Segmen Tanjung Pagar

0,92 1,11 1,37 1,22 2,35 2,09 1,74 0,00 0,20 0,06 0,14 0,16 0,00 0,09 0,10 0,09 0,20 0,12 0,40 0,25 0,56 10,87 26,13 18,98 21,32 23,82 11,96 37,35 1 2 1 2 2 1 2 Jumlah 10,80

62 1 2 3 4 5 6 7

5.3. Aspek Sosial dan Budaya 5.3.1. Sejarah Kawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan beberapa pegawai kelurahan di Kelurahan Kelayan Barat, Kelayan Tengah, Kelayan Timur, Murung Raya, Kelayan Luar dan Tanjung Pagar pada sekitar tahun 1890-an kawasan Sungai Kelayan merupakan basis perjuangan masyarakat/Suku Banjar dalam mempertahankan wilayahnya dari serbuan penjajah (Belanda, Portugis dan Jepang). Peran sungai pada saat itu sangatlah besar diantaranya untuk jalur distribusi senjata, pasukan dan bahan makanan, dan banyak dibangun dermaga untuk memudahkan distribusi tersebut. Banyak masyarakat yang menceritakan bahwa kawasan Sungai Kelayan merupakan tempat bermukimnya masyarakat asli Banjarmasin.

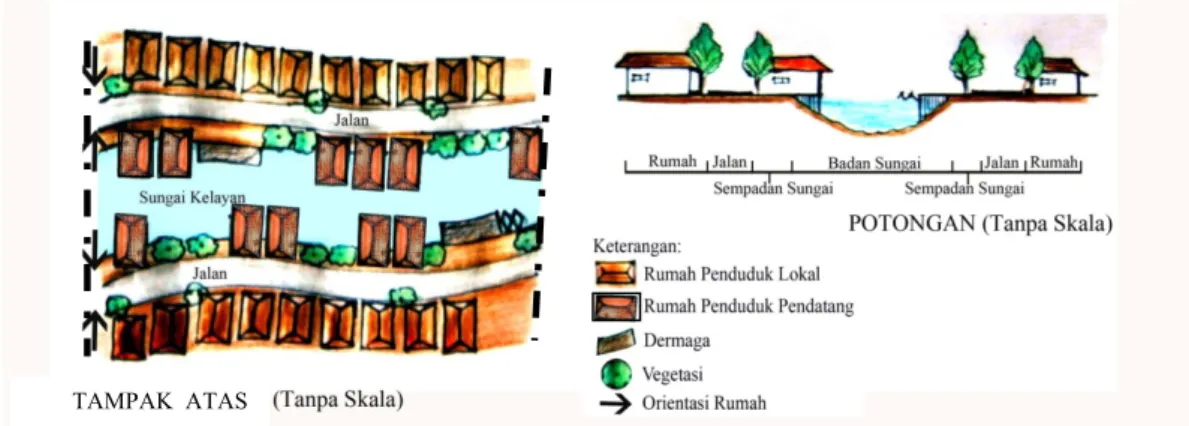

Pada tahun 1894, pola pemukiman di Kampung Kelayan merupakan pola pemukiman yang berorientasi pada sungai. Seluruh arah hadap rumah tinggal di Kampung Kelayan mengarah ke arah Sungai Kelayan. Budaya bermukim ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat setempat (Suku Banjar) yang menganggap bahwa hulu berarti udik dan terbelakang sedangkan hilir berarti maju (Gambar 19). Pada saat itu juga bisa dipastikan kualitas biofisik kawasan masih bagus dimana sempadan sungai masih ditumbuhi tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai pengaman bantaran sungai.

Gambar 19. Pola Pemukiman Masyarakat Lokal Pada Tahun 1894 (Sketsa oleh penulis berdasarkan hasil kajian)

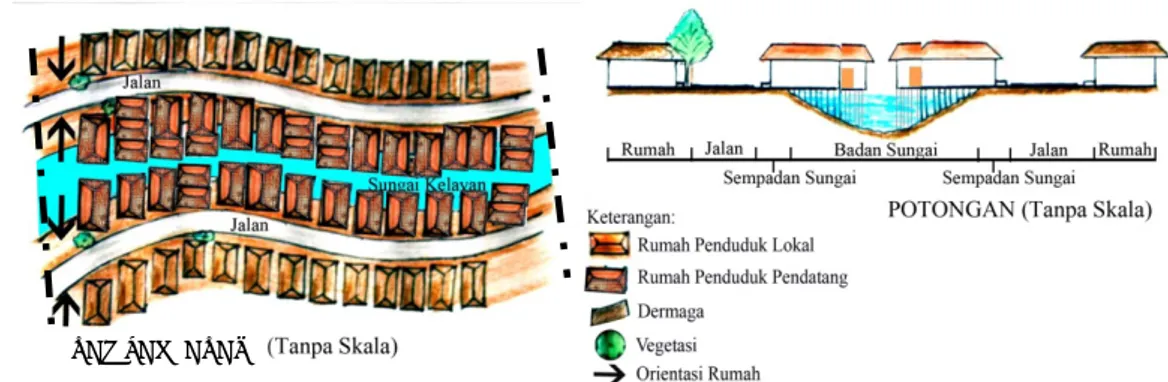

Dalam tahun 1957, seluruh budaya bermukim di Kampung Kelayan tetap merupakan budaya bermukim yang berorientasi ke sungai. Akan tetapi ada beberapa rumah penduduk yang tidak mengarah ke sungai melainkan membelakangi sungai dimana mereka merupakan penduduk pendatang yang berasal dari daerah-daerah di luar Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sesepuh penghuni rumah tinggal, latar belakang penduduk pendatang mendirikan rumah yang membelakangi sungai adalah dekat dengan dermaga. Di tahun 1957, dermaga tersebut menjadi pusat aktivitas warga seperti bongkat muat barang, transportasi sungai dan lain-lain, sehingga sekeliling pembangunan rumah pendatang baru tersebut berorientasi pada pusat lingkungan yaitu dermaga (Gambar 20). Dengan dibangunnya dermaga pada tahun tersebut, membuat beberapa area sempadan sungai terokupasi menjadi rumah-rumah penduduk. Hal ini mengakibatkan kondisi biofisik di kawasan Sungai Kelayan mulai menurun.

Gambar 20. Pola Pemukiman Masyarakat Lokal dan Pendatang Pada Tahun 1957 (Sketsa oleh penulis berdasarkan hasil kajian)

Dalam tahun 2000, kawasan tepi Sungai Kelayan menjadi kawasan pemukiman yang didominasi oleh masyarakat Suku Dayak dan Banjar. Menurut Syarifudin (1996), Suku Banjar merupakan perpaduan antara Suku Dayak Manyan, Suku Dayak Ngaju dan Suku Dayak Bukit yang dipengaruhi oleh unsur Melayu Jawa yang kemudian disatukan oleh tata agama Budha, Syiwa, dan Islam dari Kerajaan Banjar. Oleh karenanya budaya bermukim Suku Banjar serupa dengan budaya bermukim Suku Dayak yaitu berada di tepi sungai dengan arah hadap rumah tinggalnya ke arah sungai.

Di tahun 2000 juga, Suku Banjar yang bermukim di kawasan tepi Sungai Kelayan tersebut merupakan masyarakat pendatang. Dengan adanya budaya bermukim yang melatarbelakanginya, masyarakat pendatang tersebut tetap membangun huniannya di tepi sungai, akan tetapi adanya jalan darat yang menghubungkan embrio Kota Banjarmasin dengan Kampung Kelayan mengakibatkan struktur tiang yang dibangun para pendatang tersebut tidak sejajar dengan sungai melainkan cenderung tegak lurus dengan sungai. Struktur ruang tersebut pada dasarnya menghubungkan jalan darat dengan Sungai Kelayan. Adanya struktur ruang yang cenderung tegak lurus tersebut mengakibatkan arah hadap rumah-rumah tinggalnya mengarah ke jalan lingkungan yang terbuat dari kayu (Gambar 21).

Gambar 21. Pola Pemukiman Masyarakat Lokal dan Pendatang Pada Tahun 2000 (Sketsa oleh penulis berdasarkan hasil kajian)

Kawasan tepian Sungai Kelayan yang memiliki banyak unsur sejarah merupakan potensi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan lanskap. Tradisi yang masih melekat erat dalam masyarakat terutama tradisi yang berkaitan dengan sungai seperti transportasi sungai dan pasar terapung juga perlu dipertimbangkan dalam perencaan lanskap sungai Kelayan.

Arah orientasi bangunan rumah yang tegak lurus terhadap sungai dan yang membelakangi sungai merupakan kendala yang harus diatasi di dalam tapak. Hal ini dikarenakan bangunan rumah yang tegak lurus terhadap sungai cenderung mengokupasi badan sungai lebih besar sehingga lebar badan sungai semakin menyempit. Keadaan seperti ini mengakibatkan kondisi biofisik sungai menjadi terganggu, seperti semakin hilangnya habitat-habitat satwa perairan dan tinggi laju

run-off yang disebakan hilangnya daerah-daerah serapan sehingga kapasitas tampung badan sungai menjadi berkurang yang pada akhirnya menyebabkan genangan/banjir lokal.

Arah orientasi bangunan yang linear (menghadap ke sungai) terhadap sungai merupakan potensi yang harus dipertahankan. Hal ini dapat mencirikan kawasan waterfront city di perkotaan dan sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat setempat yang pada dasarnya bergantung pada sungai. Bangunan-bangunan ini berada di luar sempadan sungai sehingga secara biofisik tidak mengganggu ekosistem sungai.

5.3.2. Kondisi Masyarakat 5.3.2.1. Klasifikasi Masyarakat

Dari hasil pengamatan dan wawancara di lapang, menunjukkan bahwa di sepanjang Sungai Kelayan terdapat penduduk yang menggunakan tepian sungai sebagai tempat tinggal. Pada umumnya mereka adalah para pendatang dari luar Kota Banjarmasin yang bermaksud mencari pekerjaan. Jenis mata pencaharian yang mereka peroleh adalah pekerjaan yang sifatnya tidak memerlukan ketrampilan khusus/sektor informal, misalnya tukang becak, penjual warung, penjual rokok, tukang ojek, pengemudi klotok, dan buruh-buruh kasar. Masyarakat lokal dalam tata lanskap menempati ruang, untuk bermukim yang berada di luar sempadan sungai dengan menghadap ke sungai. Dari pola tata mukim penduduk dapat disimpulkan bahwa penduduk lokal menempati ruang di di luar sempadan sungai dengan orientasi menghadap ke jalan dan sungai. Penduduk yang tergolong pendatang menempati ruang di sempadan sungai dan mendirikan bangunan rumah dengan orientasi menghadap ke jalan dan membelakangi sungai.

5.3.2.2. Kebiasaan Masyarakat

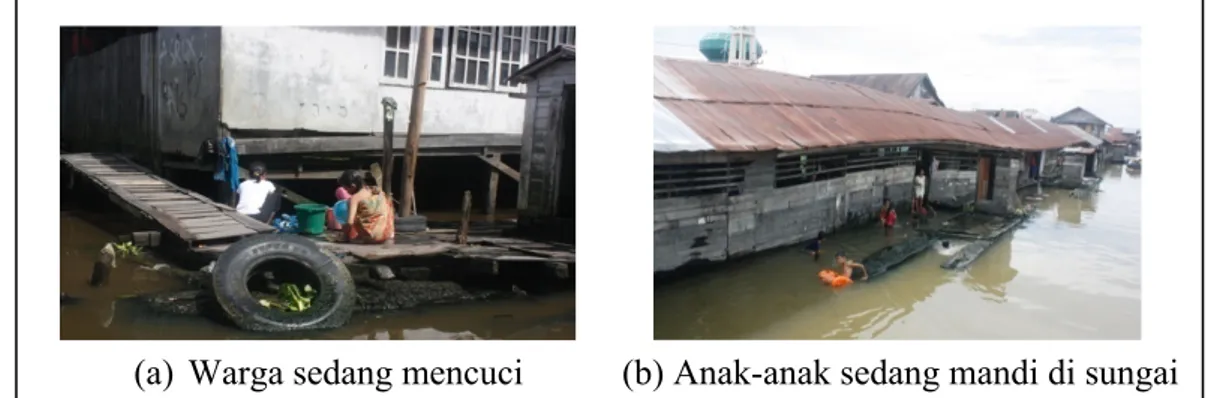

Berdasarkan pengamatan di lapang, suasana pada tapak terlihat ramai oleh masyarakat yang sedang melakukan aktivitas baik aktivitas di sungai maupun di darat yakni pada pagi hingga sore hari. Khusus untuk kawasan dekat Pasar Baimbai, aktivitas manusia dapat berlangsung mulai dari dini hari. Kondisi tapak

di sungai paling ramai pada waktu pagi yaitu pada pukul 05.00-10.00 WITA dan sore hari sekitar pukul 16.00-19.00 WITA dimana pada saat itu masyarakat memanfaatkan air sungai untuk MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus) dan transportasi anak-anak ke sekolah dan ibu-ibu yang pergi ke pasar. Pada siang hari, kondisi tapak di sungai tergolong sepi, masyarakat beralih ke darat untuk keperluan ekonomi mereka, biasanya mereka berjualan dan bekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Bagi masyarakat Kelayan khususnya yang menetap di sekitar bantaran Sungai Kelayan, keberadaan Sungai Kelayan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Mereka sangat membutuhkan sungai diantaranya untuk keperluan MCK dan transportasi (Gambar 22). Intensitas masyarakat pergi ke sungai tergolong tinggi yakni sekitar 3-6 kali dalam sehari.

Gambar 22. Aktivitas Masyarakat di Tapak

Hubungan ketetanggaan penduduk di tapak terlihat cukup erat, semangat gotong royong dan kerja sama juga masih ada. Pada siang atau sore hari terlihat anak-anak mandi di sungai, dengan riang gembira mereka bermain air sungai. Remaja-remaja atau ibu-ibu biasanya melakukan aktivitas sosial dengan tetangganya. Semangat kerja bakti seperti gotong royong dan acara Jum’at bersih juga masih terlihat pada masyarakat. Hal ini merupakan potensi bagi tapak, selain itu budaya masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai sarana transportasi juga merupakan kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapang, masyarakat pada tapak umumnya menyadarai dan memahami pentingnya menjaga kelestarian

daerah sungai. Namun mereka sudah terbiasa untuk membuang sampah dan kotoran lainnya ke sungai. Hal ini dikarenakan kurang tersedianya fasilitas-fasilitas kebersihan seperti tempat pembuangan sampah sementara, tong/ tempat sampah dan lain-lain. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan sanksi yang tidak tegas bagi masyarakat. Keadaan seperti ini menjadikan lanskap kawasan tersebut secara kualitas biofisik menurun. Hal ini dapat dilihat pada menumpuknya sampah di beberapa titik tertentu di badan sungai dan semakin dangkalnya dasar sungai yang diakibatkan oleh sedimentasi dari sampah tersebut. Keadaan seperti ini pada saat terjadi air pasang menimbulkan genangan air (banjir lokal) pada kawasan tersebut.

5.4. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi yang diamati dalam studi ini yaitu terkait dengan kesejahteraan masyarakat dalam kawasan. Secara umum dari hasil pengamatan di lapang dan wawancara dengan masyarakat sekitar, tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar Sungai Kelayan cukup beragam. Ada beberapa penduduk yang secara ekonomi tergolong sejahtera, hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik rumah, dimana dindingnya terbuat dari tembok dan lantainya sudah menggunakan keramik serta memiliki fasilitas rumah yang cukup banyak seperti TV, kulkas, mesin cuci, parabola. Masyarakat yang tergolong sejahtera ini banyak dijumpai di Segmen Kelayan Timur dan Kelayan Dalam yang merupakan sentra perekonomian kawasan tersebut. Masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang sejahtera, dilihat dari kondisi fisik rumahnya berdinding kayu dan beralaskan kayu, dengan fasilitas rumah yang terbatas dimana mereka hanya hanya memiliki radio, tv, kursi kayu. Masyarakat golongan ini banyak dijumpai di daerah pedalaman yaitu Segmen Tanjung Pagar dan Murung Raya dimana lokasinya cukup jauh dari kota. Aksesibilitas untuk menjangkau tempat ini dapat melalui jalur air dan darat. Namun pada jalur darat menuju kedua lokasi tersebut masih berupa tanah, bukan perkerasan/aspal sehingga pada saat setelah hujan kondisinya becek.

Perekonomian masyarakat yang berada di Segmen Kelayan Timur dan Kelayan Dalam tergolong cukup maju, hal ini disebabkan karena daerah ini

merupakan pusat aktivitas perdagangan di kawasan tersebut dan letaknya yang dekat dengan pusat Kota Banjarmasin. Selain itu di segmen ini juga terdapat pasar tradisional, yakni Pasar Baimbai yang merupakan satu-satunya pasar tradisional di kawasan tersebut. Keberadaan pasar merupakan potensi bagi pengembangan sektor ekonomi kawasan yang harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan barang bagi kawasan tersebut (Gambar 23).

Gambar 23. Lokasi Pasar Baimbai di Segmen Kelayan Timur

Daerah pedalaman Kelayan seperti pada Segmen Tanjung Pagar dan Murung Raya mayoritas penduduknya memiliki taraf hidup yang tergolong rendah, hal ini disebabkan karena letaknya yang jauh dari pusat kota dan akses terhadap daerah ini cukup sulit. Selain itu aktivitas ekonomi juga tidak terlalu banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebagian besar mata pencahariannya yaitu sebagai buruh, pemulung, dan kuli. Hal ini merupakan kendala dalam pengembangan sektor ekonomi kawasan karena aksesibilitas menuju lokasi ini cukup sulit, oleh karena itu diperlukan penghubung antara daerah ini dengan daerah Kelayan Timur dan Kelayan Dalam serta dengan pusat kota.

Pada Segmen Kelayan Timur dan Kelayan Dalam yang masyarakatnya memiliki tingkat perekonomian yang cukup maju, kondisi biofisik kawasan tergolong sangat kritis. Hal ini dapat diketahui pada sempadan sungai yang telah terokupasi oleh bangunan rumah penduduk. Rumah-rumah penduduk pada segmen ini struktur rumahnya berupa tembok dimana kerapatan bangunannya juga sangat tinggi. Selain itu vegetasi tepi sungai juga tidak dapat ditemui pada

segmen ini. Hal ini berimplikasi pada kondisi lingkungan yakni pada saat pasang terdapat genangan air di beberapa titik. Apabila bertepatan dengan turun hujan dan pasang purnama, genangan banjir tersebut dapat melanda seluruh kawasan pada segmen tersebut.

Pada Segmen Murung Raya dan Tanjung Pagar dimana pada kawasan ini memiliki tingkat perekonomian yang tergolong rendah kondisi biofisiknya masih tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan lahan di sempadan sungainya. Berdasarkan pengamatan di lapang, kerapatan bangunan rumah dengan bahan kayu juga masih tergolong renggang dimana jarak antar rumahnya sekitar 3 m dan vegetasi tepian sungai masih dapat dijumpai pada beberapa titik di kawasan. Keadaan seperti ini menjadikan kawasan ini bebas dari genangan banjir pada saat pasang. Namun ketika pasang purnama yang bersamaan dengan turun hujan maka genangan air banyak ditemukan pada kawasan ini.

5.5. Hasil Analisis

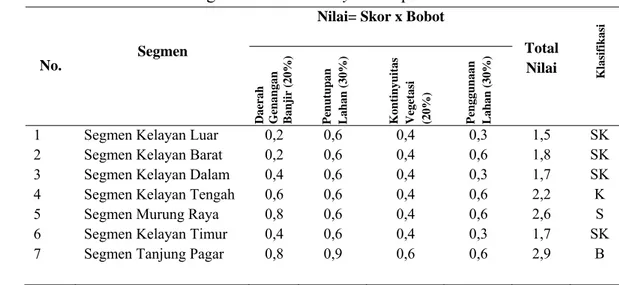

Setelah dilakukan analisis dan overlay terhadap peta-peta tematik aspek biofisik yang telah dispasialkan, didapat peta komposit. Peta komposit akan digolongkan ke dalam empat klasifikasi zona kualitas biofisik, meliputi kualitas sangat kritis, kualitas kritis, kualitas sedang dan kualitas bagus. Tabel 11 memperlihatkan hasil skoring kualitas biofisik.

Tabel 11. Hasil Skoring Kualitas Biofisik

Keterangan Kategori: Skor 1 (Sangat Kritis), 2 (Kritis), 3 (Sedang), 4 (Bagus)

No. Variabel Bobot Kriteria Skor Keterangan 1. 2. 3. 4 Daerah Genangan Banjir Penutupan Lahan Kontinyuitas Vegetasi Penggunaan Lahan 20% 30% 20% 30% >16% 11-15% 6-10% 1-5% 1-25% 26-50% 1-25% 26-50% 0-20% 21-40% 1 2 3 4 2 3 2 3 1 2

Skor terendah hasil penjumlahan keempat variabel yaitu 1,5 dan skor tertinggi yaitu 2,9

Nilai tertinggi 2,9 (Smaks) didapat dari penjumlahan nilai terbaik (4,3 atau

2) dikali bobot pada masing-masing variabel dari keempat variabel, sedangkan nilai terendah 1,5 (Smin) didapat dari penjumlahan nilai terendah (2 atau 1) dikali

bobot pada masing-masing variabel dari keempat variabel. Tidak semua nilai terendah bernilai 1 dan nilai tertinggi bernilai 5 atau 4, hal ini diakibatkan pada masing-masing variabel kondisi yang sesuai dengan kriteria tersebut tidak ditemukan pada tapak. Sehingga dari nilai/skor maksimum/tertinggi dan nilai/skor minimum/terendah dapat ditentukan selang antar kualitas biofisik. Kualitas biofisik tersebut yakni sangat kritis, kritis, sedang dan bagus.

Selang yang akan menunjukkan kualitas biofisik dapat dihitung sebagi berikut:

Keterangan selang: 1,5 ≤x< 1,85 : Sangat Kritis 1,85 ≤x<2,2 : Kritis 2,2≤x<2,55 : Sedang 2,55≤x<2,9 : Bagus

Penggolongan kualitas/ klasifikasi masing-masing segmen dari hasil overlay dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12. Klasifikasi Segmen Hasil Overlay Peta Spasial

Keterangan: SK = Sangat Kritis, K = Kritis, S = Sedang, B = Bagus

No.

Segmen

Nilai= Skor x Bobot

Total Nilai 1 2 3 4 5 6 7

Segmen Kelayan Luar Segmen Kelayan Barat Segmen Kelayan Dalam Segmen Kelayan Tengah Segmen Murung Raya Segmen Kelayan Timur Segmen Tanjung Pagar

0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 0,6 0,3 0,6 1,5 1,8 1,7 2,2 2,6 1,7 2,9 SK SK SK K S SK B S 2,9 1,5 4 0,35

Daerah Genangan Banj

ir ( 20%) Penutu pan Lahan (30%) Klasifikasi Kontinyuitas Vegetasi (20%) P enggunaan Lahan (30%)

Dari Tabel 12 didapat klasifikasi kualitas biofisik pada tapak, yaitu Sangat Kritis, Kritis, Sedang dan Bagus. Klasifikasi Sangat Kritis pada tapak mencakup Segmen Kelayan Luar, Kelayan Barat, Kelayan Dalam dan Kelayan Timur. Sedangkan klasifikasi Kritis terdapat pada Segmen Kelayan Tengah. Segmen Murung Raya merupakan satu-satunya segmen yang termasuk klasifikasi Sedang begitupun pada segmen Tanjung Pagar yang merupakan satu-satunya segmen dengan klasifikasi Bagus. Klasifikasi Sangat Bagus tidak ditemukan di dalam tapak karena pada dasarnya kondisi biofisik yang memenuhi kualifikasi tersebut di dalam tapak. Gambar 24 menggambarkan Peta Komposit hasil analisis.

73 1 2 3 4 5 6 7

5.6. Sintesis

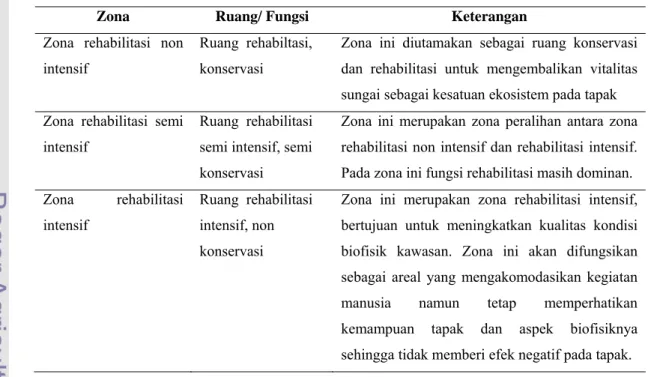

Dari hasil analisis didapat 4 kualitas bifosik pada tapak yakni kualitas biofisik sangat kritis, kritis, sedang dan bagus. Zonasi dilakukan sebagai upaya dalam perbaikan kondisi biofisik dan peruntukan ruang di kawasan studi melalui tindakan rehabilitasi dan konservasi. Pada segmen yang memiliki kualitas biofisik bagus akan dijadikan sebagai zona rehabilitasi non intensif dengan pemanfaatan ruang untuk konservasi. Segmen dengan kualitas biofisik sedang akan dijadikan sebagai zona rehabilitasi semi intensif dengan pemanfaatan ruang untuk ruang semi konservasi. Sedangkan segmen dengan kualitas biofisik kritis dan sangat kritis akan dijadikan sebagai zona rehabilitasi intensif dengan pemanfaatan ruang untuk non konservasi.

Rencana Blok (Block Plan) ditentukan berdasarkan hasil analisis. Block Plan ini kemudian akan dijadikan sebagai dasar dalam membuat perencanan lanskap Sungai Kelayan sebagai upaya revitalisasi sungai melalui pendekatan biofisik. Tabel 13 berikut berisi alokasi masing-masing peruntukan ruang beserta deskripsinya. Peta Block Plan diperlihatkan pada Gambar 25.

Tabel 13. Pembagian Zona pada Sintesis

Zona Ruang/ Fungsi Keterangan

Zona rehabilitasi non intensif

Ruang rehabiltasi, konservasi

Zona ini diutamakan sebagai ruang konservasi dan rehabilitasi untuk mengembalikan vitalitas sungai sebagai kesatuan ekosistem pada tapak Zona rehabilitasi semi

intensif

Ruang rehabilitasi semi intensif, semi konservasi

Zona ini merupakan zona peralihan antara zona rehabilitasi non intensif dan rehabilitasi intensif. Pada zona ini fungsi rehabilitasi masih dominan. Zona rehabilitasi

intensif

Ruang rehabilitasi intensif, non konservasi

Zona ini merupakan zona rehabilitasi intensif, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kondisi biofisik kawasan. Zona ini akan difungsikan sebagai areal yang mengakomodasikan kegiatan manusia namun tetap memperhatikan kemampuan tapak dan aspek biofisiknya sehingga tidak memberi efek negatif pada tapak.

A A A B B A C 75

Dari hasil sintesis didapat 3 (tiga) kombinasi zona antara sisi kanan dan kiri sungai, yakni (1) kombinasi antara zona rehabilitasi intensif (A) dengan zona rehabilitasi intensif (A), (2) zona rehabilitasi intensif (A) dengan zona rehabilitasi semi intensif (B) dan (3) zona rehabilitasi semi intensif (B) dengan zona rehabilitasi non intensif (C)

Zona rehabilitasi non intensif diprioritaskan sebagai ruang rehabilitasi dan konservasi. Zona ini tergolong dalam zona rehabilitasi non intensif karena dalam zona ini kondisi biofisiknya masih tergolong bagus sehingga program rehabilitasi tidak begitu bersifat intensif. Selain itu kegiatan konservasi juga dapat dilakukan mengingat kondisi biofisiknya masih tergolong bagus. Zona tersebut mengacu pada aturan lebar sempadan yang seharusnya berfungsi sebagai sabuk hijau sungai. Sabuk hijau pada konsep ruang akan diintroduksikan pada masing-masing zona yang membedakan adalah luasan dan fungsinya. Bentuk rehabilitasi pada zona ini dapat berupa penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif (eko-hidraulik). Selain itu juga dilakukan relokasi terhadap warga yang menempati bantaran sungai, karena mereka memang tidak mempunyai hak dan menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku. Memang tidak mudah untuk melakukan relokasi warga yang sudah berdiam ditempat tersebut sudah cukup lama, diperlukan perencanaan dan sosialisasi yang baik dan adanya sentuhan rasa keadilan. Dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada zona ini diharapkan pada akhirnya akan didapat kualitas lingkungan biofisik sungai yang baik dimana ekosistem sungai mulai tumbuh dan berkembang sehingga kualitas biofisiknya akan meningkat. Aktivitas yang dapat dilakukan di zona ini adalah aktivitas yang bersifat pasif, sehingga tidak menggangu ekosistem. Aktivitas tersebut dapat berupa reboisasi, pemeliharaan sungai, birdwatching, viewing, pengamatan satwa dan vegetasi (penelitian), fotografi dan naik sampan (zona air). Untuk mengakomodir kegiatan tersebut akan

di buat hutan konservasi dalam perencanaan lanskapnya.

Zona rehabilitasi semi intensif dikembangkan menjadi ruang semi rehabilitasi dan semi konservasi. Pada zona ini kegiatan rehabilitasi cukup penting dilakukan mengingat kondisi biofisiknya tergolong sedang. Begitupun dengan

kegiatan konservasi, pada zona ini konservasi masih harus dilakukan mengingat masih terdapatnya penggunaan lahan yang sesuai yakni penggunaan lahan berupa vegetasi pada sempadan sungai. Bentuk rehabilitasi pada kawasan ini hampir sama dengan pada zona rehabilitasi non intensif yaitu berupa penghijauan (revegetasi), pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif (eko-hidraulik). Selain itu juga dilakukan relokasi terhadap warga yang menempati bantaran sungai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas biofisik pada zona tersebut. Aktivitas yang dapat dilakukan di zona ini meliputi kegiatan reboisasi, pemeliharaan sungai, birdwatching, viewing, pengamatan satwa dan vegetasi (penelitian), naik sampan dan fotografi serta bersosialisai. Untuk menunjang aktivitas tersebut di atas akan dibuat fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan tersebut seperti pembuatan taman publik, taman lingkungan, area olahraga, dan lain-lain.

Zona rehabilitasi intensif dikembangkan sebagai ruang rehabilitasi utama dan non konservasi. Hal ini mengingat pada zona ini kondisi biofisiknya tergolong kritis dan sangat kritis sehingga rehabilitasi mutlak dilakukan. Untuk mendapatkan kondisi biofisik yang ideal pada zona ini membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat kondisi penggunaan lahan di sempadan sungai didominasi oleh pemukiman dan sedikit untuk pasar. Sedangkan penggunan lahan untuk sabuk hijau sungai tidak ada. Oleh karena itu untuk mempercepat perbaikan kondisi biofisik kawasan, pada zona ini alokasi peruntukan lahan untuk pemukiman di tepian sungai masih diakomodir. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Tepi Air (Dirjen Cipta Karya, 2000)

maksimal besarnya luasan ruang terbangun pada tepian sungai adalah 25% dari total luas tepian/sempadan sungai. Namun pada studi ini mengingat budaya masyarakat setempat yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan sungai maka penyediaan lahan untuk ruang terbangun akan ditambah yakni sebesar 60% (sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 yang menyatakan bahwa suatu wilayah seharusnya memiliki perbandingan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau sebesar 60 : 40), sehingga biaya untuk relokasi perumahan penduduk dapat ditekan, sisanya digunakan sebagai sabuk hijau sungai

(40%) yang dapat berfungsi selain untuk mengkonservasi sungai juga dapat dimanfaat sebagai area publik. Hal ini dilakukan untuk melestarikan budaya masyarakat yang tergantung pada sungai dan untuk mencirikan kawasan waterfront city pada kawasan. Pada zona ini introduksi kegiatan aktif manusia dilakukan namun tetap memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem sungai. Sehingga dengan adanya aktivitas manusia didalamnya kualitas lingkungan dan ekosistem yang berada di tapak tidak terganggu. Fasilitas-fasilitas umum akan diletakkan pada zona ini untuk menunjang aktivitas masyarakat. Aktivitas yang dapat dilakukan diantaranya reboisasi, pemeliharaan sungai, tracking, birdwatching, viewing, fotografi, bersosialisai, naik klotok, pasar terapung, dan berdagang.

5.7. Konsep Perencanaan

5.7.1. Konsep Dasar Perencanaan

Sungai yang fungsional dan yang memiliki kondisi biofisik yang baik serta yang dapat mencirikan waterfront city di perkotaan merupakan konsep dasar dalam perencanaan lanskap. Sungai fungsional yang dimaksud adalah sungai yang berfungsi sebagai saluran eko-drainase, saluran irigasi dan fungsi ekologi (Maryono, 2008). Sedangkan konsep waterfront city yang dimaksud dalam studi ini adalah penataan suatu kawasan yang berorientasi pada air, dimana dalam tata ruangnya air menjadi bagian depan.

Untuk mencapai kondisi tersebut langkah yang dapat dilakukan adalah dengan merehabilitasi dan mengkonservasi nilai biofisik lanskap Sungai Kelayan pada masing-masing zona. Selain itu implementasi metode teknik bio-engineering juga akan diterapkan untuk mewujudkan kondisi biofisik kawasan yang lebih baik. Gambar 26 menunjukkan diagram konsep perencaan lanskap Sungai Kelayan sebagai upaya revitalisasi sungai.

Gambar 26. Diagram Konsep Perencanaan Lanskap Sungai Kelayan

Penataan lanskap tepian Sungai Kelayan dititikberatkan pada penataan sabuk hijau sungai, fasilitas umum, pemukiman dan aktivitas yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kualitas biofisik sungai dan kehidupan masyarakat di daerah sungai. Perencanaan lanskap di tepian sungai pada kawasan pemukiman dalam kota memadukan dua fungsi dan kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan rehabilitasi dan konservasi sungai serta kepentingan penyediaan sarana dan prasarana user di kawasan pemukiman dalam kota. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan lanskap sungai yang fungsional dan memilki kondisi biofisik yang baik serta yang mencirikan waterfront city di perkotaan.

Konsep Dasar Perencanaan Lanskap

Sungai Fungsional, Kondisi Biofisik Baik

Water Front City

- Relokasi rumah warga - Rehabilitasi

- Penerapan teknik eko-hidraulik - Refungsionalisasi sungai - Konservasi

- Penetapan orientasi bangunan (menghadap ke sungai)

- Penyediaan area publik di sempadan sungai (taman publik)

Perencanaan Lanskap Sungai Kelayan Pengembangan Konsep:

- Konsep Ruang - Konsep Sirkulasi - Konsep Vegetasi - Konsep Pemukiman

5.7.2. Pengembangan Konsep 5.7.2.1. Konsep Ruang

Pembagian ruang di tapak merupakan perpaduan antara pendekatan biosentris dan antroposentris. Pendekatan biosentris menekankan pada akibat tindakan orang atau sekelompok orang mengenai sumberdaya alam atau lingkungan tanpa mempertimbangan ada atau tidaknya akibat terhadap orang lain melainkan lebih kepada dampaknya terhadap kelestarian organisme satwa dan vegetasi itu di alam. Artinya lebih menekankan pada akibat tindakan orang atau sekelompok orang terhadap kepentingan kelestarian biologis (flora-fauna) dari SDA atau lingkungan tesebut (Primack,1993). Pendekatan biosentris di tapak diterapkan dalam bentuk pemanfaatan ruang untuk konservasi tanah, air, satwa dan vegetasi sungai. Sedangkan Pendekatan antroposentris menekankan pada akibat tindakan orang mengenai sumberdaya alam atau lingkungan terhadap kepentingan orang lain. Artinya, etika konservasi ini mengatur bagaimana seharusnya seseorang itu bertindak atau berbuat terhadap sumberdaya alam (SDA) dan lingkungannya secara baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan orang lain, sekaligus mengatur hukum atau sanksi bila terjadi pelanggaran (Primack,1993). Pendekatan antroposentris diterapkan di tapak dalam peletakan fasilitas umum yang mempengaruhi aktivitas masyarakat di dalam tapak. Zona rehabilitasi non intensif merupakan zona dimana pendekatan biosentris lebih dominan berperan, sedangkan zona rehabilitasi intensif adalah zona dimana pendekatan antroposentris lebih dominan berperan. Zona rehabilitasi semi intensif adalah daerah pertemuan antara zona rehabilitasi non intensif dan zona rehabilitasi intensif, yang merupakan perpaduan antara pendekatan biosentris dan antroposentris.

Zona rehabilitasi non intensif akan dikembangkan sebagai hutan konservasi (sabuk hijau) yang memiliki fungsi utama sebagai areal konservasi daerah sungai dan rekreasi edukatif bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi biofisik yang alamiah dan untuk mengkonservasi bantaran sungai dan untuk mengakomodir kebutuhan ruang publik bagi masyarakat. Fasilitas umum yang berupa jaringan sistem drainase dan jalan inspeksi serta sitting area masih dapat diintroduksikan ke dalam area ini.