COMPETITION OF NATIONAL ECONOMIC RESEARCH & INNOVATION PAPERS 2017

TRANSISI PEMUDA DALAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA: STUDI KASUS PROVINSI YOGYAKARTA

Diusulkan Oleh:

1. Alexander Michael Tjahjadi 369292/ 2014 2. Tsuraiyya 369252/ 2014 3. Putu Arya Wigita 363548/ 2014

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME karena karya tulis kami bisa selesai pada waktunya. Kami tertarik untuk menganalisis lebih dalam tema tentang pendidikan karena pendidikan adalah kunci untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kami percaya lewat pendidikan jalan perubahan dapat ditempuh oleh setiap orang sebagai makhluk sosial.

Kami berterimakasih kepada beberapa pihak yang terlibat terutama pembimbing kami dan para dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang membantu dalam proses pembuatan karya tulis ini.

Semoga pembaca dapat memahami tentang pendidikan dan ketenagakerjaan yang ada di Yogyakarta. Kami menunggu saran dari para pembaca terkait tema yang sedang kami bahas. Selamat berdialektika!

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan ...i

Lembar Pengesahan ...ii

Kata Pengantar ...iii

Daftar Isi ...iv

Abstrak ...v

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah ...1

Rumusan Masalah ...3

Tujuan Penulisan ...3

Manfaat Penulisan ...3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Riset mengenai Upah dan Pendidikan ...4

Riset mengenai Ketenagakerjaan ...5

Riset mengenai Pemuda Pasca Sekolah ...6

BAB III METODE PENULISAN Data ...7

Metodologi ...7

Model ...8

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Profil pendidikan Pemuda di Yogyakarta ...10

Ketenagakerjaan dan Keterampilan Pemuda di Yogyakarta ...13

Analisis Model Mincer Kepemudaan di Yogyakarta...15

Strategi Pengembangan Pemuda...19

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ...21

Saran ...21

Daftar Pustaka ...23

TRANSISI PEMUDA DALAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA: STUDI KASUS PROVINSI YOGYAKARTA

Alexander Michael Tjahjadi, Tsuraiyya, Putu Arya Wigita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yogyakarta sebagai barometer perkembangan pendidikan nasional, menawarkan potensi sumber daya manusia terdidik muda. Harapannya dengan potensi tersebut akan memicu pekerjaan produktif kaum muda untuk berkontribusi merespon bonus demografi, dan pembangunan bangsa. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Yogyakarta cenderung memiliki tren meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung menurun. Sebaliknya, tren peningkatan pertumbuhan tersebut dapat menjadi masalah ketika kaum muda terdidik dianggap belum produktif dan gagal berperan dalam transisi pendidikan dan pekerjaan.

Temuannya, ketika komponen PDRB Yogyakarta sejak 2003 hingga tahun 2013 bertumpu pada sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa. Optimisme terhadap ketiga sektor tersebut memang menunjukkan kenaikan presentase, namun tidak sejalan dengan potensi pendidikan dan pekerjaan kaum mudanya. Terjadi transisi dari pekerja muda yang berusaha sendiri atau keluarga menuju karyawan/buruh. Akibatnya merujuk pada dua hal. Pertama, data menunjukkan kaum muda yang menganggur atau mencari pekerjaan menjadi stagnan, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA. Hal ini, menunjukkan kegagalan transisi pendidikan kaum muda dari SMA ke perguruan tinggi. Kedua, hal ini pula yang membuat kaum muda tidak mampu berpindah ke income bra cket yang tinggi dan terjebak pada pendapatan dibawah rata-rata nasional.

Secara metodologis, problematika di atas memiliki nilai strategis untuk di kaji dan bermanfaat bagi pengambil keputusan di daerah dalam mengelola bonus demografi. Untuk itu, peneliti sengaja menggunakan data Badan Pusat Statistik RI yakni Statistik Kepemudaan Indonesia dari tahun 2003-2013, untuk meyakinkan pengambil keputusan tersebut. Selain itu, digunakan data dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) untuk melacak transisi tersebut. Oleh karenanya, studi literatur dan analisa data sekunder menjadi pilihan yang tepat untuk melacak kembali dinamika data pendidikan dan pekerjaan kaum muda di D.I. Yogyakarta dari tahun ke tahun.

Kesimpulannya, di tengah potensi yang besar dimana dua per tiga kaum muda DIY mengenyam perguruan tinggi dan masih terjebak dalam income bracket, mengindikasikan perencanaan yang belum memasukkan pemuda dalam agenda pembangunan daerah. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi daerah masih bersandar pada sektor jasa, dan konsumsi, sehingga dibutuhkan pendekatan transisi kepemudaan yang mampu melibatkan kaum muda bukan lagi sebagai objek melainkan subjek keistimewaan Yogyakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Pemuda merupakan salah satu aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu negara. Keberadaan pemuda menjadi tombak bagi pembangunan suatu bangsa karena merupakan bagian dari usia produktif yang mampu memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015), perkembangan pesat pada pemuda terjadi selama rentang tahun 2011-2015 mencapai angka 25 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan potensi sumber daya muda yang besar bagi Indonesia. Penguatan dan pemberdayaan pemuda tentunya sangat diperlukan untuk membentuk karakter pemuda sebagai tenaga kerja yang produktif yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi ketatnya daya saing ditengah kerasnya tantangan dan tuntutan global dalam dunia kerja. Karakter pemuda yang kuat terbentuk melalui serangkaian proses dari tingkat pendidikan yang mereka tempuh.

Aspek penting dalam pengembangan pemuda adalah pendidikan. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pemuda harusnya mampu menjadi salah satu faktor penentu pekerjaan dan pendapatan yang dapat dihasilkan. Data dari BPS (2015) menunjukkan persentase pemuda yang bekerja dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi adalah sebesar 12,71 persen. Angka ini masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan persentase pemuda yang bekerja dengan pendidikan terakhir SMA, yaitu sebesar 39,44 persen. Hal tersebut mengindikasikan adanya kegagalan transisi pendidikan dari SMA ke perguruan tinggi. Jumlah pengangguran terbuka pun salah satu sumbangan terbesarnya merupakan pemuda dengan lulusan perguruan tinggi, yaitu sebesar 15,33 persen (BPS, 2015). Persentase ini menunjukkan adanya problematika kesesuaian keterampilan pemuda yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

besar terhadap penetapan upah minimum. Situasi ini mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya untuk dapat mendorong pertumbuhan upah rata-rata. Peningkatan upah rata-rata diperlukan untuk mendorong daya saing dan produktivitas pekerja di Indonesia. Upah rendah merefleksikan rendahnya keterampilan pekerja dan sinyal bagi pengusaha bahwa pekerja tersebut memiliki tingkat produktivitas yang rendah.

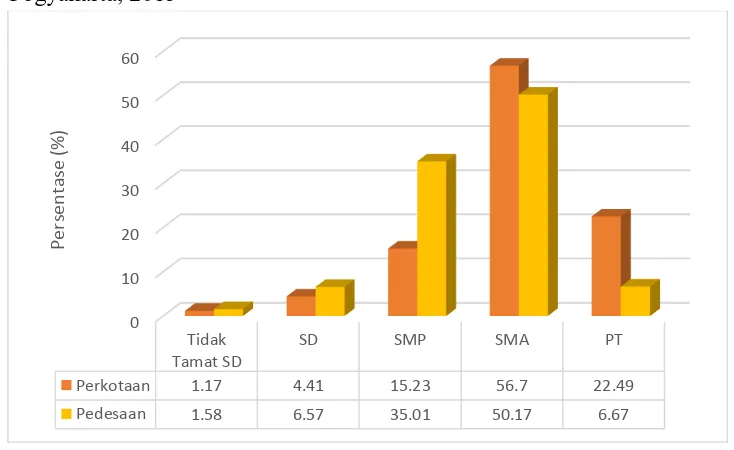

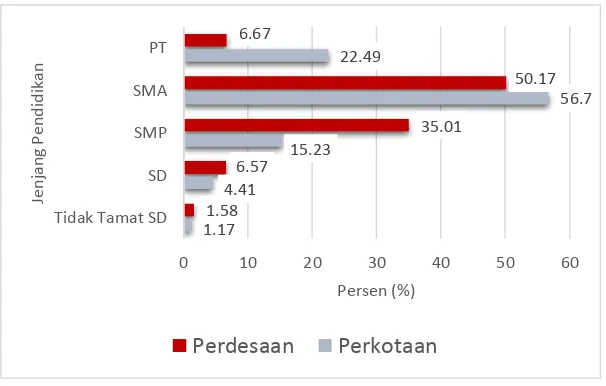

Yogyakarta sebagai wilayah yang marak dengan institusi pendidikan tinggi, sudah semestinya menunjukkan adanya keterkaitan antara pemuda, pendidikan dan ketenagakerjaan yang mampu mendorong pembangunan daerah. Namun faktanya, pada Grafik 1.1 menunjukkan bahwa pemuda yang bekerja dengan lulusan terakhir SMA justru lebih banyak dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya kegagalan transisi pemuda untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Gagalnya transisi tersebut juga membuat kaum muda sulit untuk berpindah pada income bracket yang lebih tinggi dan terjebak pada pendapatan di bawah rata-rata nasional.

Grafik 1.1.1 Persentase Pemuda Bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan di Yogyakarta, 2015

Sumber: BPS (2015)

Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk ditelaah karena dampaknya dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa dampaknya berupa munculnya pengangguran berpendidikan tinggi yang dialami kaum muda usia produktif, melimpahnya tenaga kerja berpendidikan SMA yang berpegaruh pada upah yang rendah, sehingga memaksa tenaga kerja pendidikan tinggi untuk mengikuti alur upah lulusan SMA. Apabila terjadi, situasi tersebut meungkinkan tenaga kerja

0

Perkotaan 1.17 4.41 15.23 56.7 22.49 Pedesaan 1.58 6.57 35.01 50.17 6.67

potensial dan produktif meninggalkan daerahnya untuk mencari peluang dan kesejahteraan lebih baik. Kondisi ini kontra produktif dengan semangat pembangunan daerah dan konsep keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji transisi pemuda dalam pendidikan dan tenaga kerja di Yogyakarta.

1.2Rumusan Masalah

Bagaimana transisi pendidikan pemuda di Yogyakarta?

Bagaimana kondisi dan karakteristik ketenagakerjaan dan keterampilan pemuda di Yogyakarta?

Bagaimana hubungan antara modal sosial dan ketenagakerjaan pemuda di Yogyakarta?

Bagaimana strategi yang tepat untuk mengembangkan pemuda di Yogyakarta?

1.3Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transisi pendidikan pemuda di Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan karakteristik ketenagakerjaan dan keterampilan pemuda di Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara modal sosial dan ketenagakerjaan pemuda di Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan strategi yang tepat untuk mengembangkan pemuda di Yogyakarta

1.4Manfaat Penulisan

Menyediakan informasi dari hasil analisis permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan pemuda di Yogyakarta

Sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan pemuda di Yogyakarta

Sebagai sumber referensi untuk menentukan kebijakan yang tepat bagi pengembangan pemuda

Memberikan wawasan dan pandangan kepada masyarakat terhadap permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan pemuda di

Yogyakarta

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Riset mengenai Upah dan Pendidikan

Efek pendidikan terhadap tingkat upah yang diturunkan dari aktifitas angkatan kerja sudah menjadi penelitian Mincer (1974). Dalam hal ini pendidikan dipandang sebagai sebuah investasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Mincer berpendapat bahwa seiring meningkatnya durasi pendidikan maka akan meningkatkan tingkat penerimaan, selain itu bisa mempengaruhi partisipasi angkatan kerja dan pada akhirnya mempengaruhi durasi pengangguran. Pengaruh pendidikan dan pelatihan lainnya diluar sekolah terbukti mampu meningkatkan daya tawar tenaga kerja (Mincer, 1974). Tetapi seiring meningkatnya variabel durasi sekolah dan pengalaman dari individu tingkat upah akan mencapai titik maksimumnya lalu menurun (diminishing return).

Dalam mengstimasi determinan upah terdapat permasalahan ablilty bias, yakni perbedaan kemampuan yang tidak dapat diobservasi dalam sebuah populasi (Mincer, 1974). Dampaknya adalah estimasi variabel independen yang tidak valid sehingga tidak mampu menggambarkan efek tingkat pendidikan terhadap tingkat upah (Borjas, 2013). Ability Bias membawa efek endogenitas terhadap variabel independen sehingga perlu variabel instrumentasi (instrumental variable) untuk meminimalkan efek endogenitas pada variabel independen (Wooldridge, 2013). Menurut Willis (1986) permasalahan lainnya dalam meneliti hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat upah ada dua yakni: (a). Tidak mungkin mengobservasi siklus pendapatan seseorang yang sudah mengikuti sekolah alternatif atau sekolah informal; (b). Sangat tidak mungkin untuk mengontrol seluruh variabel yang mempengaruhi pendapatan.

Becker (1975) berpendapat bahwa perbedaan pendapatan yang sudah ada menunjukkan perbedaan investasi human capital untuk setiap manusia. Investasi dalam manusia adalah hasil interaksi antara supply of finance dan permintaan investasi dengan asumsi modal manusia yang bersifat homogen. Berbeda halnya dengan Becker, Willis (1986) berasumsi bahwa setiap pekerjaan memerlukan kemampuan atau keahlian tertentu yang mampu diperoleh dari bakat dengan durasi dan kurikulum yang tepat. Model ini berkembang menjadi The General Model of Heterogeneous Human Capital.

relasi sosial dari individu atau modal sosial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal sosial memiliki pengaruh acak terhadap tingkat upah mingguan. Untuk pencari kerja yang masih baru (freshgraduate) efek modal sosial terhadap tingkat upah adalah negatif baik untuk perempuan dan laki-laki. Sama halnya seperti Mincer (1974), penelitian dari Xue (2008) menggunakan instrumental variable (IV) untuk mengukur pengaruh modal sosial terhadap tingkat upah.

2.2Riset mengenai Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tanga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sama halnya dengan barang di dalam ketenagakerjaan terdapat pasar tenaga kerja, yakni tempat bertemunya permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan penawaran tenaga kerja dari rumah tangga (Borjas, 2013). Indonesia mendefinisikan penduduk yang termasuk ke dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2017). Peran tenaga kerja sangat penting dalam menunjang perekonomian terutama melalui aspek wirausaha dan kreatifitas tenaga kerja. Penelitian Kolutic dkk (2015) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung dan proporsional berhubungan dengan kemampuan wirausaha dalam merespon tantangan globalisasi terutama dalam mengalokasikan sumber daya secara produktif. Tenaga kerja yang tidak produktif (baca: pengangguran) tentu akan menjadi beban bagi perekonomian negara secara makro.

Fenomena yang lebih spesifik terjadi pada tenaga kerja untuk kategori remaja. Penelitian dari Gregg (2001) menjelaskan remaja yang menganggur setelah lulus dari sekolah memiliki kecenderungan untuk menjadi pengangguran seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah latarbelakang keluarga. Tingkat pendapatan keluarga juga akan berpengaruh kepada keputusan anak setelah lulus sekolah sehingga pada akhirnya memepengaruhi status pekerjaan remaja tersebut.

mendapatkan informasi terkait dengan kesempatan kerja melalui jaringan (network) yang dimilikinya (Armengol dan Jackson, 2004).

Ketimpangan upah dalam tenaga kerja disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan dan latarbelakang individu yang terkait (Willis, 1986). Penelitian dari Shao dan Silos (2016) mengemukakan bahwa terdapat efek heterogeneitas yang menyebabkaan ketimpangan kesejahteraan yang persisten karena didukung oleh tingkat upah yang kaku (rigid).

Tingkat upah yang relatif berbeda untuk setiap pekerjaan juga dipengaruhi oleh sektor pekerjaan sehingga mampu mempengaruhi permintaan tenaga krja di sektor tertentu. Penelitian dari Algan (2002) menjelaskan bahwa terdapat penurunan rasio partisipasi tenaga kerja di sektor swasta terhadap sektor publik sebesar 1.5. Fenomena ini didukung oleh penelitian Caponi (2017) yang menyatakan bahwa terdapat crowding out effect dalam transisi antara pekerjaan di sektor publik dengan sektor swasta.

2.3Riset mengenai Pemuda Pasca Sekolah

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menjelaskan definisi pemuda yaitu warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemuda berperan penting dalam proses pembangunan melalui kemampuan dan kecakapannya (BPS, 2015)

Pemuda masih berada di dalam tahap yang masih berkembang sehingga masih labil dan memiliki kecenderungan yang tinggi dalam mobilitas tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Emanuela (2015) yang menunjukkan pemuda wanita memiliki peluang yang lebih tinggi untuk keluar dari pekerjaan jangka panjang. Probabilitas ini tentu diperkuat oleh variabel pendidikan. Pemuda dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki peluang rendah dalam mencari pekerjaan baik pekerjaan jangka pendek ataupun pekerjaan jangka panjang. Pemuda yang lulus dari sekolah vokasi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk keluar dari pekerjaan jangka panjang daripada pemuda yang berhasil enempun pendidikan tinggi. Hasil lainnya menunjukkan bahwa pemuda yang tinggal di desa memiliki probabilitas lebih rendah untuk keluar dari pekerjaan jangka panjang daripada pemuda yang tinggal di kota.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk diuji secara kuantitatif. Terdapat alasan yang melatarbelakangi penggunaan data sekunder salah satunya adalah melihat keadaan yang lengkap dan sesuai situasi yang ada. Di lain sisi, analisa data sekunder digunakan untuk efektivitas biaya dan penghematan waktu (Kuncoro, 2013). Sehingga, data sekunder baik digunakan untuk menganalisis tren waktu yang panjang.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data Indonesian Family Life Survey (IFLS) digunakan juga dalam penelitian ini. Untuk melihat tren ketenagakerjaan dan pendidikan yang ada, data BPS yang kami gunakan adalah Statistik Pemuda Indonesia. Sejak tahun 2000, data ini merepresentasi perkembangan pemuda di Indonesia. Selain itu, Statistik Pemuda Indonesia diturunkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

SUSENAS mempunyai beberapa keunggulan yaitu diantaranya: 1) cakupan geografis seluruh wilayah Indonesia, bahkan unit analisis terkecilnya sampai dengan individu dalam rumah tangga. 2) Mencakup hampir 300.000 rumah tangga yang tersebar di 511 kabupaten/ kota di Indonesia. Dari pertimbangan tersebut, untuk menganalisis tren pendidikan dan ketenagakerjaan, Laporan Pemuda Indonesia dianggap mampu untuk merepresentasikan situasi yang ada di masyarakat.

Akan tetapi, untuk menganalisis lebih dalam perkembangan pemuda di Yogyakarta, diperlukan juga data yang bersifat antar waktu. IFLS dalam hal ini memberikan manfaat analisis tersebut. IFLS memiliki beberapa keunggulan seperti: 1) data mencakup rentang waktu yang panjang, dan jumlah sampel yang terus bertambah. 2) Jumlah sampel individu kurang lebih 70.000 individu yang tersebar di 13 provinsi. Jumlah ini setara dengan 83 persen populasi di Indonesia.

3.2Metodologi

Dalam pembahasan penelitian, kami membagi menjadi empat bagian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Profil pendidikan dan Ketenagakerjaan akan dianalisis menggunakan Statistik Pemuda Indonesia. Penggunaan data dikompilasi dari laporan tahun 2003, 2008, dan 2013 terutama untuk melihat perkembangan selama 5 tahunan.

pendapatan. Selain itu, pokok bahasan menggunakan analisis grafik dengan presentase untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan pemuda di Yogyakarta terutama dari latar belakang pendidikannya. Perkembangan tersebut dianalisis menggunakan analisis grafik berupa komposisi presentase.

Dalam pembahasan Model Mincer untuk menganalisis imbal balik pendidikan return of education, kami menggunakan analisis ekonometrika agar dapat menganalisis peran pendidikan dalam penciptaan lapangan pekerja. Model tersebut dijelaskan dalam bagian terakhir bab ini. Selain itu, model ini menggunakan data IFLS dalam analisisnya. IFLS yang digunakan adalah IFLS 4 dimana survei dilakukan tahun 2014.

Pembahasan terakhir dengan model ekonometrika dimaksudkan agar penelitian tentang ketenagakerjaan dan pemuda dibuktikan secara empiris. Variabel yang digunakan dalam model meliputi pendapatan pekerja, lama pendidikan, dan pengalaman kerja. Untuk menangkap efek yang tidak ada di model, kami memasukkan variabel dummy sektor ekonomi. Pembahasan lebih lengkap dapat dilihat dalam sub bagian selanjutnya.

3.3Model

Jacob Mincer menerbitkan jurnalnya berjudul “Schooling, Experience, and Earnings” pada tahun 1974 dan karyanya mempengaruhi studi terkait pendidikan - ketenagakerjaan sampai hari ini. Dalam basis teori dan empirisnya, Mincer menggunakan logaritma pendapatan sebagai fungsi dari pendidikan dan pengalaman kerja (umur dikurangi pendidikan

dikurangi enam). Pengembangan dari model Mincer “Human Capital” menggunakan fungsi pengalaman kerja kuadrat. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut,

���� = ����0 + ��+ � �+ � �2+ ��

Dimana ���� sebagai pendapatan individual dalam pendapatan bulanan

saat bekerja, ����0 adalah pendapatan individual jika tidak mempunyai pendidikan dan pengalaman kerja. �� adalah variabel lama menempuh pendidikan, sedangkan � � menangkap pengaruh pengalaman kerja dalam model. �� adalah faktor-faktor di luar model yang mempengaruhi variabel dependen. Sehingga kami memasukkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pendapatan pekerja, salah satunya adalah sektor ketenagakerjaan. Kami membatasi kedalam tiga sektor yaitu sektor pertanian, manufaktur, dan jasa.

Terdapat alasan mengapa model ini digunakan dalam analisis, karena

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1Profil pendidikan Pemuda di Yogyakarta

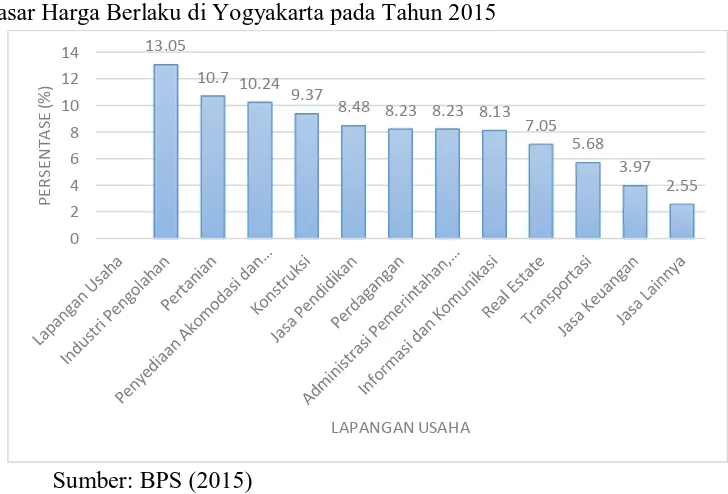

Terkenalnya Yogyakarta sebagai kota pendidikan tidak terlepas dari banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang tersedia. Banyaknya pemuda dari berbagai penjuru daerah yang melanjutkan pendidikan membuktikan bahwa Yogyakarta memiliki daya tarik yang kuat sebagai daerah tujuan untuk menempuh pendidikan. Potensi daya tarik yang besar ini menjadi kekuatan bagi Yogyakarta dalam menggerakan perekonomian. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Grafik 4.1.1 bahwa lima besar dari sumbangan utama terhadap PDRB Yogyakarta salah satunya adalah jasa pendidikan sebesar 8,48 persen pada tahun 2015.

Grafik 4.1.1 Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Yogyakarta pada Tahun 2015

Sumber: BPS (2015)

Jika dilihat dari perkembangan sumbangan jasa pendidikan terhadap PDRB berdasarkan harga konstan dari tahun 2011-2015 mengalami tren meningkat (Grafik 4.1.2). Pada tahun 2011 sumbangan jasa pendidikan terhadap PDRB adalah sebesar 8,58 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar 8,92 persen. Meskipun sempat mengalami stagnansi dan penurunan pada tahun sebelumnya, namun pada tahun-tahun berikutnya sumbangan jasa pendidikan dapat kembali meningkat secara bertahap. Kondisi ini mencerminkan tingginya permintaan pendidikan Yogyakarta yang menuntut lembaga-lembaga

pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya untuk mencetak orang-orang terdidik dengan pendidikan yang bermutu.

Grafik 4.1.2 Sumbangan Jasa Pendidikan terhadap PDRB Yogyakarta Berdasarkan Harga Konstan 2010 pada Tahun 2011-2015

Sumber: Data diolah dari BPS (2016)

Pendidikan merupakan suatu investasi jangka panjang yang tidak dapat dinikmati secara instan hasilnya. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh setiap individu mampu mendorong peningkatan kualitas modal manusia di masa depan. Pada rentang waktu 2010-2016, terjadi peningkatan indikator rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas mengalami peningkatan dari 8,51 tahun pada tahun 2010, menjadi 9,12 tahun pada tahun 2016 (BPS 2016). Angka ini menunjukkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk diatas 25 tahun di Yogyakarta. Peningkatan indikator ini merefleksikan terjadinya peningkatan kualitas stok modal manusia. Implikasi dari indikator pendidikan yang semakin membaik juga terlihat pada semakin membaiknya kualitas pembangunan manusia di semua kota/kabupaten Yogyakarta. Grafik 4.1.3 menunjukkan peningkatan pada IPM masing-masing kota/kabupaten Yogyakarta setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Kota Yogyakarta meningkat dari 82,72 pada tahun 2010 menjadi 85,32 pada tahun 2016.1

1Berdasarkan klasifikasinya, maka IPM Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

pada tahun 2016 termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi (IPM ≥ 80). 8.2

8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9

2011 2012 2013 2014 2015

8.58 8.58

8.5

8.73

8.92

Grafik 4.1.3 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Yogyakarta pada Tahun 2010-2016

Sumber: BPS (2016)

Jika ditelaah dari lulusan berbagai jenjang pendidikan, Yogyakarta memiliki surplus tenaga kerja muda lulusan SMA. Baik di perkotaan maupun perdesaan, jumlah pemuda lulusan SMA yang bekerja mendominasi sebesar 50,17 persen di perdesaan dan 56,70 di perkotaan (Grafik 4.1.4). Persentase pemuda lulusan SMP juga besar di perdesaan yaitu mencapai 35,01 persen. Pemuda di perdesaan dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi jauh lebih kecil angkanya dibandingkan dengan pemuda di perkotaan, yaitu hanya sebesar 6,67 persen di perdesaan sedangkan di perkotaan mencapai 22,49 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pemuda cenderung lebih tertarik untuk bekerja dibandingkan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan transisi pendidikan pemuda dari SMA ke perguruan tinggi. Situasi seperti ini tentunya mampu membuat pemuda tidak mampu berpindah ke income bracket yang lebih tinggi dan terjebak pada pendapatan dibawah rata-rata nasional, karena ditengah ketatnya daya saing dan tantangan global di masa saat ini tentunya dibutuhkan kemampuan yang tinggi untuk dapat bersaing.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kulon Progo 68.83 69.53 69.74 70.14 70.68 71.52 72.38 Sleman 79.69 80.04 80.1 80.26 80.73 81.2 82.15 Bantul 75.31 75.79 76.13 76.78 77.11 77.99 78.42 Kota Yogyakarta 82.72 82.98 83.29 83.61 83.78 84.56 85.32 Gunung Kidul 64.2 64.83 65.69 66.31 67.03 67.41 67.82

Grafik 4.1.4 Persentase Pemuda yang Bekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir pada Pada Tahun 2015

Sumber: BPS (2015)

4.2Ketenagakerjaan dan Keterampilan Pemuda di Yogyakarta

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Jumlah penduduk yang besar tersebut tentunya tidak luput dari serangkaian permasalahan sosial di dalamnya. Salah satunya adalah permasalahan mengenai ketenagakerjaan. Permasalahan seperti pengangguran, setengah pengangguran dan tenaga kerja berpendapatan rendah merupakan masalah yang terus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk diselesaikan. Jika tidak, maka permasalahan tersebut dapat berimplikasi pada terhambatnya pemerataan dan pembangunan nasional.

Pemuda memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketenagakerjaan. Rentang usia yang dikategorikan sebagai pemuda, juga termasuk ke dalam rentang usia angkatan kerja. Yogyakarta yang terkenal dengan banyaknya pemuda yang tinggal dan menuntut ilmu di dalamnya tentu memiliki potensi besar untuk menggerakan perekonomian. Jika pada bagian sebelumnya telah ditunjukkan pemuda yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, maka pada bagian ini akan mengkaji secara lebih lanjut ketenagakerjaan pemuda di Yogyakarta.

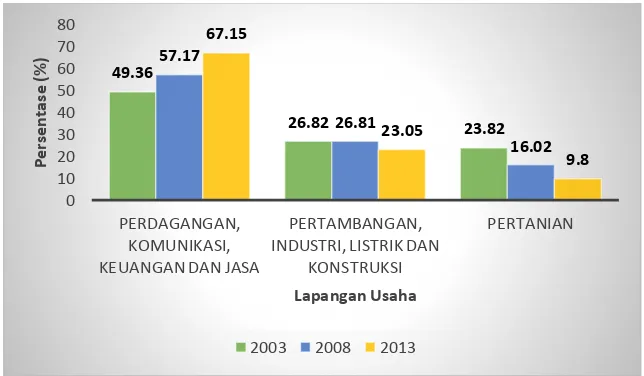

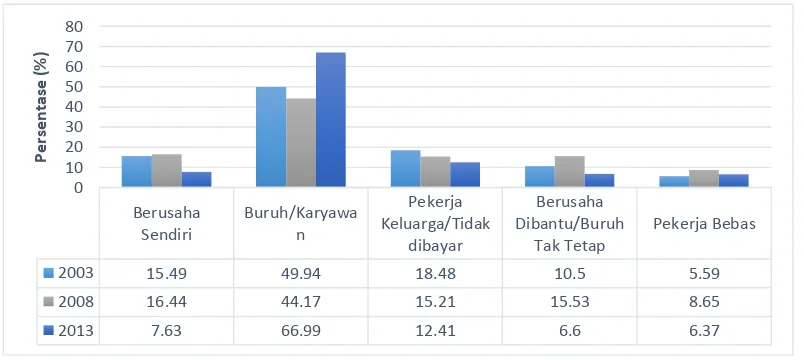

Grafik 4.2.1 menunjukkan persentase penyerapan pemuda yang bekerja berdasarkan lapangan usaha. Dari ketiga lapangan usaha yang dikaji pada tahun 2003, 2008 dan 2013, masing-masing menunjukkan tren yang berbeda. Penyerapan tenaga kerja pemuda pada ektor pertanian mengalami tren penurunan. Pada masa yang sama, justru terlihat sektor perdagangan, komunikasi, keuangan dan jasa mengalami tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja pemuda dari tahun ke tahun mulai banyak

meninggalkan sektor pertanian dan cenderung berpindah ke sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2013, sektor perdagangan, komunikasi, keuangan dan jasa mampu menyerap tenaga kerja sebesar 67,15 persen. Banyaknya pemuda yang tertarik untuk beralih menuju sektor jasa, karena sektor ini memiliki relasi yang cukup erat dengan bidang pendidikan yang ditempuh oleh para pemuda.

Grafik 4.2.1 Persentase Penyerapan Pemuda berdasarkan Lapangan Usaha di Yogyakarta pada Tahun 2003, 2008 dan 2013

Sumber: Data diolah dari BPS (2003, 2008, 2013)

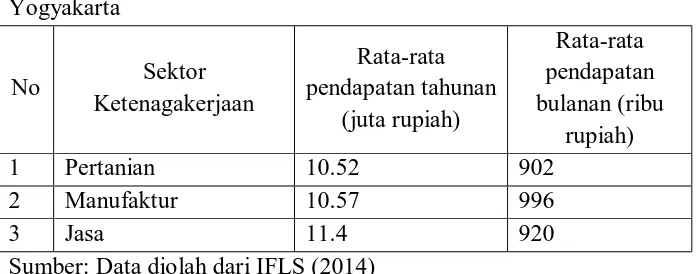

Sebagian besar pemuda di Yogyakarta bekerja lebih tertarik bekerja sebagai karyawan atau buruh. Jenis pekerjaan seperti ini rawan dengan risiko inflasi bagi pekerja. Kesejahteraan pekerja sangat tergantung dengan jumlah gaji yang diterima oleh pekerja. Situasi ini bukanlah tanpa sebab, pendidikan di Yogyakarta lebih difokuskan untuk menjadi pekerja yang dibayar. Pemuda beranggapan lebih aman secara finansial bekerja dengan menjadi karyawan, sehingga peran pekerja dalam berdayaguna masih minim. Jika dilihat ketertarikan pemuda untuk bekerja sendiri (berwirausaha) di Yogyakarta jumlahnya sangat kecil. Bahkan, jumlahnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2008, pemuda yang bekerja sebagai wirausaha adalah sebesar 16,44 persen. Namun angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 7,63 persen. Jenis pekerjaan wirausaha ini menjadi kurang diminati oleh pemuda di Yogyakarta.

Grafik 4.2.2 Status Pekerjaan Pemuda di Yogyakarta pada Tahun 2003, 2008 dan 2013 (dalam persen)

Sumber: Data diolah dari BPS (2003, 2008, 2013)

4.3Analisis Model Mincer Kepemudaan Yogyakarta

Perdebatan mengenai pendidikan dalam mempengaruhi outcome ketenagakerjaan telah dijelaskan dalam studi pustaka penelitian ini. Sehingga, untuk menguji secara empiris kontekstualitas tersebut, kami menggunakan model Mincer. Sebagai gambaran umum, data dari IFLS menunjukkan hal serupa mengenai ketenagakerjaan di Yogyakarta. Secara umum, pertanian mendapatkan proporsi paling kecil dalam ketenagakerjaan, dilanjutkan oleh manufaktur, dan jasa pada tahun 2014.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan, memiliki standarisasi pendidikan yang cukup tinggi, yaitu sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Seharusnya, modal pendidikan tersebut mampu memberikan pendapatan (income) yang lebih tinggi. Informasi mengenai pendidikan dan gaji rata-rata pemuda dapat dilihat dalam tabel dibawah,

Tabel 4.3.1 Statistik Deskriptif Ketenagakerjaan dan Pendidikan Provinsi Yogyakarta

3 Pendapatan tahunan (juta rupiah)

11.5 15.6 0 19.6

4 Pendapatan bulanan (ribu rupiah)

962 2300 0 1707

Sumber: Data diolah dari IFLS (2014)

2003 15.49 49.94 18.48 10.5 5.59

2008 16.44 44.17 15.21 15.53 8.65

2013 7.63 66.99 12.41 6.6 6.37

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pendidikan di Yogyakarta sebagian besar adalah SMP dan SMA dengan pengalaman kerja yang cukup panjang sebesar 6 tahun. Baik pendidikan dan pengalaman antar penduduk tidak mengalami perbedaan cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Yogyakarta homogen baik secara pendidikan dan ketenagakerjaan. Akan tetapi, jika terkait pendapatan, perbedaan antar penduduk tidak besar.

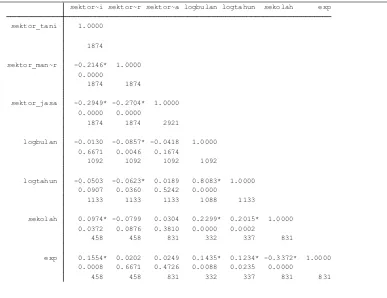

Pertanyaannya kemudian, apakah sektor memainkan peran penting dalam ketenagakerjaan di Yogyakarta. Untuk menjawab hal tersebut, komposisi ketenagakerjaan pemuda yang dihitung dari IFLS 5 sebagai berikut: sektor tani (24.7 persen), sektor manufaktur (28 persen), dan sektor jasa (47 persen). Dari kalkulasi tersebut, sektor jasa memainkan peran penting dalam ketenagakerjaan di Yogyakarta. Namun, pendapatan bulanan dan tahunan antar sektor di Yogyakarta tidak jauh berbeda. Hasilnya dapat dilihat dalam tabel dibawah,

Tabel 4.3.2 Pendapatan Rata-rata menurut Sektor di Provinsi Yogyakarta

Sumber: Data diolah dari IFLS (2014)

Dari tabel diatas, pendapatan sektor jasa merupakan pendapatan tahunan tertinggi dari pemuda yang bekerja. Sehingga, banyaknya pemuda masuk ke sektor jasa dikarenakan pendapatan yang tinggi. Namun, dari pendapatan per bulan, sektor manufaktur menjanjikan pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain. Termasuk ke dalam sektor manufaktur yaitu konstruksi bangunan dan industri menengah hingga besar yang ada di Yogyakarta.

Tabel 4.3.3 Korelasi Variabel dan Nilai Signifikansi di Provinsi Yogyakarta

Sumber: Data diolah dari IFLS (2014)

Penjelasan keterkaitan sektor pertanian dengan pendidikan serta pengalaman kerja dapat disebabkan beberapa hal. Pertama yaitu, walaupun pertanian memberikan sumbangsih perekonomian yang menurun di Yogyakarta, dibutuhkan kemampuan dalam pengelolaan pertanian. Kedua, masih adanya pemuda yang beralih ke sektor pertanian setelah menempuh pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan gagal untuk memberikan transisi pekerjaan kepada pemuda.

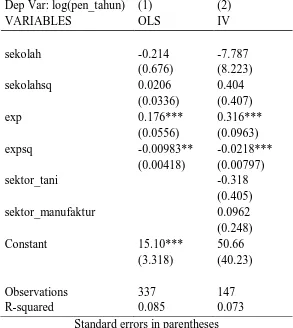

Untuk membuktikan secara empiris transisi ketenagakerjaan dan pendidikan, kami menguji dengan model Mincer dengan regresi OLS (Ordinary Least Square) dan IV (Instrumental Va riable). OLS diharapkan mampu menganalisis model Mincer sederhana, sedangkan IV digunakan untuk mengatasi permasalahan endogeneity dalam penelitian. Kami menggunakan variabel proxy nilai ujian nasional matematika untuk mewakili kemampuan di sekolah. Hasil regresi dapat dilihat dibawah ini,

Tabel 4.3.4 Hasil Regresi Model Mincer di Provinsi Yogyakarta

Dep Var: log(pen_tahun) (1) (2)

VARIABLES OLS IV

sekolah -0.214 -7.787

(0.676) (8.223)

sekolahsq 0.0206 0.404

(0.0336) (0.407)

exp 0.176*** 0.316***

(0.0556) (0.0963)

expsq -0.00983** -0.0218***

(0.00418) (0.00797)

sektor_tani -0.318

(0.405)

sektor_manufaktur 0.0962

(0.248)

Constant 15.10*** 50.66

(3.318) (40.23)

Observations 337 147

R-squared 0.085 0.073

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Data diolah dari IFLS (2014)

4.4Strategi Pengembangan Pemuda

Hasil estimasi Mincer di Yogyakarta menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemuda tidak mempengaruhi upah, di sisi lain pengalaman kerja justru berhubungan positif dengan upah. Hal ini menggambarkan pemuda yang masih mau menerima pekerjaan apapun yang menghasilkan uang meskipun sedikit tanpa menimbang tingkat pendidikan yang ditempuh. Hal ini menjasi sangat masuk akal ketika pasa tenaga kerja belum mampu mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Selain itu hasil produk pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dunia usaha baik di sektor pertanian, manufaktur atau jasa.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah fokus ke pendidikan vokasi yang lebih mengandalkan softskill, hardskill, dan pelatihan khusus sesuai dengan bidang pendidikannya masing-masing. Perbaikan dan penguatan pendidikan vokasi sangat dibutuhkan supaya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jokowi secara spesifik menyebutkan harus ada reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian dan sertifikasi bisa sesuai dengan dunia usaha dan industri2. Pendidikan vokasi tidak hanya berfokus kebagaimana melatih pola pikir peserta didik, melainkan juga keterampilan dan keahlian khusus yang lebih spesifik. Hal ini yang menjadi kelebihan tersendiri bagi pendidikan vokasi dibandingkan dengan pendidikan lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Yogyakarta sebagian besar disumbangkan oleh sektor jasa. Dengan kata lain pendidikan vokasi akan menjadi sebuah keuntungan besar bagi pemuda di Yogyakarta apabila bisa memanfaatkannya dengan baik. Contohnya SMK Pariwisata bisa mengoptimalkan on the job training sehingga peserta didik memperoleh pengalaman langsung mengenai perangkat-perangkat yang diperlukan saat bekerja, peserta didik juga bisa mengamati dan mengevaluasi secara langsung pekerjaan yang akan dilakukannya nanti. Tujuannya tentu adalah peningkatan daya saing pemuda sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan upah sesuai dengan model Mincer dan hasil regresi.

Selain peningkatan dari sisi sekolah, transisi pemuda terhadap pendidikan juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas modal sosial dari individu. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Xue (2008). Peningkatan modal sosial bisa dilakukan dengan cara mengikuti komunitas-komunitas atau organisasi yang sudah ada. Dengan mengikuti organisasi pemuda akan terstimulan untuk bekerjasama dalam tim. Selain itu pemuda bisa mengembangkan kapasitas relasi sosial (network) yang

2

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1Kesimpulan

Pendidikan menjadi penunjang utama dari PDRB Provinsi Yogyakarta. Khususnya untuk pemuda lulusan terbesar ada pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara rata-rata durasi pendidikan di Provinsi Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menggambarkan Provinsi Yogyakarta yang masih konsisten dengan predikat kota pelajar.

Pasar tenaga kerja Provinsi Yogyakarta mengalami transisi khususnya untuk sektor pertanian. Penyerapan lapangan usaha di sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di sisi lain penyerapan tenaga kerja untuk sektor jasa justru naik. Hal ini sesuai dengan komposisi PDRB Yogyakarta yang mengalami transformasi dari sektor pertanian ke sektor jasa. Untuk kategori pendapatan, sektor jasa memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi dari sektor manufaktur dan pertanian, namun untuk kepastian pendapatan perbulan sektor manufaktur memperoleh pendapatan tertinggi dibandingkatn sektor lainnya.

Di balik predikat kota pelajar terdapat sebuah anomali pendidikan di Yogyakarta. Durasi pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat upah pemuda di Yogyakarta. Variabel yang menjadi penentu tingkat upah justru adalah pengalaman kerja dengan efek diminisihing. Hal ini tidak sesuai dengan teori Mincer yang menyatakan bahwa durasi sekolah mempengaruhi tingkat upah. Kondisi di lapangan tidak demikian, karena sektor pertanian masih terkait dengan pekerjaan pemuda pasca sekolah. Dengan kata lain pemuda lebih memilih untuk mendapatkan pekerjaan daripada menganggur terlepas dari jenjang pendidikannya.

Pengalaman kerja bisa diperoleh dengan on the job training untuk pemuda. Untuk menerapkan hal ini perlu peran dari pemerintah dan instansi pendidikan agar lebih berfokus ke pendidikan vokasi agar output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu pemuda juga harus fokus untuk mengembangkan kapasitas networking dengan cara mengikuti organisasi atau komunitas-komunitas yang sudah ada.

5.2Saran

DAFTAR PUSTAKA

Algan, Yann, Cahue, Pierre, Zylberberg, Andre. (2002). Public Employment and Labor Market Performance, Econ. Policy 17 (34), 7 – 66.

Armengol dan Jackson. (2004). The Effects of Social Networks on Employment and Inequality. American Economic Review 94(3): 426 – 455.

Badan Pusat Statistik. (2015). “Statistik Pemuda Indonesia 2015,” Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2015). Statistik Pemuda Indonesia. Jakarta: Badan Pusat

Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2016). “Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2016,” Yogyakarta: BPS Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. (2016). “Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam

Angka 2016,” Yogyakarta: BPS Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. (2017). “Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2016-2017,” Yogyakarta: BPS Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. (2017). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Becker, Gary S. (1975). Human Capital: A Theoretical Analysis with Special Reference to Education. New York: Colombia University Press for the National Bureau of Economic Research, 2nd edition.

Borjas, George J. (2013). Labor Economics: 6thedition. New York: McGraw-Hill Irwin.

Caponi, Vincenzo. (2017). Public Employment Policies and Regional Unemployment Differences. Regional Science and Urban Economics (63), 1 – 12.

Granovetter, Mark. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6). 1360 – 1380.

Gregg, Paul. (2001). The Impact of Youth Unemployment on Adult Unemployment in the NCDS. The Economic Journal 111: 626 – 653.

International Labour Organization. (2016). “Indonesia Labour Market Outlook,”

Jakarta: ILO.

Kolutic, Rastilav, dkk. (2015). Performance of the Slovak Economy in relation to Labor Productivity and Employment. Procedia Economics and Finance (23): 970 – 975.

Kuncoro, Mudrajad. (2013). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga: Jakarta

Lemieux, Thomas. (2003). “The ‘Mincer Equation’ Thirty Years after Schooling, Experience, and Earnings”. Center for Labor Economics. Working Paper No. 62

Mincer, Jacob. (1974). “Schooling, Experience, and Earnings”. Colombia University Press: New York

Mincer, Jacob. (1974). Education, Experience, and the Distribution of Earnings and Employment: An Overview. New York:National Bureau of Economic Research.

Shao, Enchuan dan Silos, Pedro. (2016). Wealth Inequality and Employment Fluctuations. Economic Modelling

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Willis, Robert J. (1986). Wage Determinants: A Survey and Reinterpretation of

Human Capital Earnings Functions.

Wooldridge, Jefferey M. (2013). Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th edition. South-Western: Cengage Learning.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Ketua Tim A. Data Pribadi

Nama Alexander Michael Tjahjadi

TTL Jakarta, 17 September 1996

Jenis Kelamin Laki-Laki

NIM 14/369292/EK/20125

Fakultas/Jurusan Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi

Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada

Alamat asal Jl. Kebon Jeruk Baru A5/ No. 19

Alamat kos Iromejan GK III No. 783

HP 085888726685

E-mail [email protected]

B. Penghargaan Kepenulisan (Selama menjadi Mahasiswa)

Biodata Anggota 1 A. Data Pribadi

Nama Tsuraiyya

TTL Jakarta, 9 Januari 1996

Jenis Kelamin Perempuan

NIM 14/369252/EK/20121

Fakultas/Jurusan Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi

Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada

Alamat asal Komp. Perumda 1 Blok A No. 29 Cipaku Bogor Selatan

Alamat kos Jl. Karangwuni F-10 Sleman, DIY

HP 0812 2568 8787

E-mail [email protected]

B. Penghargaan Kepenulisan (Selama menjadi Mahasiswa)

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan

Judul Karya Tahun

1. Runner-up Winner Creativepreneur Festival

Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Ide Bisnis Start-up:

“CANTING” Batik

Lokal

2016

Biodata Anggota 2 A. Data Pribadi

Nama Putu Arya Wigita

TTL Tabanan, 29 Desember 1995

Jenis Kelamin Laki-laki

NIM 14/363548/EK/19879

Fakultas/Jurusan Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi

Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada

Alamat asal Jalan Yudistira Perumahan Puri Kuta Damai No. 20, Seminyak, Kuta, Badung

Alamat kos Jalan Kalimantan No. 32.C, Condongcatur, Sleman, DIY

HP 085739155114

E-mail [email protected]

B. Penghargaan Kepenulisan (Selama menjadi Mahasiswa)