MERAYAKAN PEMBANTAIAN PREMAN:

FANTASI DALAM PENYERANGAN LAPAS CEBONGAN

Tesis

Untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M.Hum.) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Disusun oleh: Albertus Harimurti

NIM: 146322002

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA

ii

23 Juni 2016

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini saya, mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang bernama Albertus Harimurti (NIM: 146322002), menyatakan bahwa tesis

berjudul: MERAYAKAN PEMBANTAIAN PREMAN: FANTASI DALAM

PENYERANGAN LAPAS CEBONGAN merupakan hasil karya dan penelitian saya sendiri.

Di dalam tesis ini tidak terdapat karya peneliti lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain. Pemakaian, peminjaman/pengutipan dari karya peneliti lain di dalam tesis ini saya pergunakan hanya untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diacu secara tertulis dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Februari 2017 Yang membuat pernyataan,

v kemudian teridentifikasi sebagai anggota Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Serangan termaksud menewaskan empat tahanan kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Kopassus, Sersan Heru Santoso. Meskipun demikian, pembantaian ini justru diikuti dengan kemunculan dukungan oleh elemen masyarakat di Yogyakarta.

Menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus ini mengeksplorasi proses dukungan terhadap pelaku pembantaian. Penelitian ini berusaha menguraikan wacana dan perubahannya dalam pembantaian Cebongan. Data etnografi diperoleh dari berita media online, media massa Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja, spanduk, stiker, dan wawancara dengan tokoh gerakan pendukung dan warga Yogyakarta.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa hadirnya otoritas kekuasaan justru melegitimasi terjadinya pembantaian dan ikut merayakannya. Perayaan pembantaian ini dilakukan dengan mengeksploitasi istilah “preman” untuk menyebut para tahanan yang mati dibantai. Para korban pembantaian ditempatkan sebagai pihak yang tidak bermoral dan lumrah untuk dibantai. Bahkan, para pembantai justru dielu-elukan sebagai para ksatria yang menyelamatkan masyarakat Yogyakarta dari aksi premanisme. Isu mengenai premanisme ini sendiri justru merambah dan sebutan preman diasosiasikan ke para pendatang dari daerah asal para korban pembantaian yaitu dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sisi lain, korban pembantaian dikenal sebagai orang yang masuk dalam arena kekuasaan sebagai salah satu bekking penguasa, sebab itu polemik keistimewaan dijadikan alasan para pegiat Keistimewaan untuk turut serta mendukung pembantaian.

Psikoanalisis Lacanian melalui konsep fantasinya digunakan sebagai perspektif yang mampu menjelaskan munculnya rasa kehilangan akan Yogyakarta yang aman, nyaman, damai, dan tentram, sebagaimana diwacanakan para pendukung. Lacan mengakomodasi gagasan Freud dengan menekankan pada fungsi protektif dari fantasi. Karenanya, selain menurut Freud fantasi menunjukkan sebuah adegan yang dihadirkan ke dalam imajinasi dan ditempatkan dalam hasrat tidak sadar, Lacan mengklaim bahwa fantasi adalah pertahanan yang menyelubungi atau menutupi kastrasi. Fantasi sendiri menjanjikan resolusi harmonis dari antagonisme sosial, menutupi segala kekurangan dari suatu aksi-aksi politis atau gerakan sosial. Hanya dengan cara ini fantasi bisa menstimulasi hasrat.

Strukturasi identitas lewat adanya objek yang hilang (the lost object) sebagai efek kastrasi dalam dunia simbolik ini disiasati para pendukung pembantaian lewat fantasi terhadap kehilangan rasa aman dan nyaman. Fantasi tersebut hadir dalam cara-cara orang berbahasa dalam kaitannya dengan pembantaian. Fantasi terhadap Yogyakarta yang aman, nyaman, damai, dan tentram menjadi pengetahuan yang menciptakan wacana pahlawan yang berhasil memberantas kelompok preman dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Isu kemudian merambah pada para pendatang yang difantasikan sebagai pengacau yang tidak njawani. Fantasi mengenai pengacau yang tidak njawani

menjadi dalih penyingkiran yang kemudian menempatkan preman yang datang ke Yogyakarta laiknya penyusup yang pantas diberi pelajaran sebab membuat keistimewaan dan ketenteraman kacau.

vi

CELEBRATING THE KILLING OF PREMAN:

PHANTASM ON CEBONGAN PRISON MURDEROUS RAID

Albertus Harimurti

ABSTRACT

On March 23, 2013, Cebongan prison was attacked by a group of people, later identified as members of Kopassus (Indonesian Special Forces Command). This action causes four detainees in the murder case of a Koppasus member, Sergeant Heru Santoso, killed. However, this raid earned supports from some elements of society in Yogyakarta.

By using qualitative approach, this study is going to explore the process of support towards the perpetrators. This study also tries to decipher the discourse and its changes in Cebongan murderous raid. Ethnographic data were gained from online news, local newspapers (Kedaulatan Rakyat and Tribun Jogja), banners, stickers, and some interviews with the figures of the supporting movement and Yogyakarta inhabitants.

The data show that the presence of the authority actually legitimizes this action and involves in this supports. It is embodied by exploiting the term “preman” (thugs) to label the four killed detainees. They were placed as the immoral people and deserved to be slaughtered. In addition, the perpetrators were hailed as the ksatria (Javanese heroes) who saved the people from

thuggery in Yogyakarta. This issue got broadens and designated the ‘thug’ label associated to the

imigrants coming from the detainee origin which is East Nusa Tenggara (NTT). On the other side, the victims were known as the people who participated in the stage of political power as the defender of one dynastic authority in Yogyakarta. Therefore, the polemic of Special Status becomes the pretext for the supporters to take a side on the raid.

Meanwhile, Lacanian psychoanalysis through his concept of phantasm (fantasy) is used to explain the occurence of the sense of losing about Yogyakarta which already known as a safe, comfortable, peaceful, and serene place, as discoursed by the murderous raid supporting the movement. Lacan accommodates Freud's notion by emphasizing the protective function of fantasy. Because of that, in addition to Freud fantasy showing a scene presented in the imagination and put into unconscious desire, Lacan claims that fantasy is a defense to veil or cover the castration. The fantasy itself promises a harmonious resolution of social antagonisms, to keep any lacks of political actions or social movements. On this way, it can stimulate the desire.

The structuration of identity in the lost object, as the effect of castration in this symbolic world, is benefited by the slaughter supporters through the fantasy of losing the senses of security and comfort. The fantasy is present in the ways of people speaking (language) related to the case. The fantasy of Yogyakarta that is safe, comfortable, peaceful, and serene becomes the knowledge that creates a discourse of the heroes who succeeds to eradicate the thugs from East Nusa Tenggara (NTT). Later, the issue make the immigrants being fantasized as troublemakers and lack of njawani (the qualities of being a Javanese). The fantasies about them lead to exclusion which, then, put the preman as the person coming to Yogyakarta like the intruder who deserves to be punished because they make the idea of Yogyakarta special status and harmony into chaotic one.

vii

LEMBAR PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Mahasiswa Universitas Sanata Dharma

NAMA : ALBERTUS HARIMURTI

NIM : 146322002

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Merayakan Pembantaian Preman:

Fantasi dalam Penyerangan Lapas Cebongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan Kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 14 Februari 2017 Yang menyatakan,

viii

KATA PENGANTAR

Saya ingin berterimakasih kepada Budi Susanto, S.J. yang darinya tidak banyak saya pahami, namun tidak sedikit saya belajar. Kepada Tri Subagya yang dengan ketelitian dan kesabarannya telah membuat saya menyadari adanya banyak celah di antara gagasan-gagasan saya. Tentu saja juga kepada yang saya kagumi Budi Subanar, S.J., St. Sunardi, Vissia Ita Yulianto, A. Supratiknya, Katrin Bandel, dan Baskara Wardaya, S.J., dari dedikasi merekalah saya menyadari bahwa gagasan menjadi hidup lewat berupa-rupa perbedaan.

Banyak masukan dan kritik yang saya peroleh dari Heri Kusuma, Nurcholis Kartiman, Timoteus Anggawan Kusno, Andreo Rajagukguk, Benardi Darumukti, Karmelita Sesfaot, Riston Sihotang, Sektiyono Pinto, Linda Gusnita, Yasin Azhari, Malcolm Smith, Wawan Kurniawan, Frans Awe, Bayu Rahardja, Topan Akbar, Rahman, Martha Nur Dewati, Wahono, Wisnu Ari Tjokro dan terakhir, bukan berarti tidak penting, Putri Ayu Rezkiyana. Dari Windarto, Sophia Widiati, Lukas Agus, Christina Desy, Hartoko, Samino, Agnes Dwityas Anindhita dan Mulyadi, saya mendapatkan banyak bantuan dengan caranya masing-masing.

ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul……... i

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing………... ii

Halaman Pengesahan………... iii

Pernyataan Keaslian Karya.…………... iv

Abstrak... v

Abstract... vi

Lembar Persetujuan Karya Ilmiah………... vii

Kata Pengantar... viii

Daftar Isi... ix

Daftar Gambar... xi

Daftar Tabel... xi

Daftar Lampiran…... xi

BAB I. PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang…………... 1

B. Rumusan Masalah... 8

C. Tujuan Penelitian... 8

D. Manfaat Penelitian... 9

E. Tinjauan Pustaka... 9

F. Kerangka Teoritis... 24

G. Metode Penelitian………... 32

x

BAB II. LATAR BELAKANG YOGYAKARTA………... 39

A. Yogyakarta Pasca Reformasi... 40

B. Preman di Yogyakarta... 56

C. Kriminalitas di Yogyakarta... 62

BAB III. PUJI-PUJIAN TERHADAP KEKEJIAN: PENYINGKIRAN PREMAN & KEISTIMEWAAN... 68

A. Penyerbuan Preman di Cebongan... 72

B. Korban Dinilai Preman yang Tak Bermoral... 81

C. Pembantai yang Menjadi Ksatria... 87

D. Dukungan terhadap Pembantai: Kemanunggalan TNI-Rakyat?……... 95

E. Kelompok Pendatang yang Dituduh Preman... 105

F. Pemberantasan Preman dan Keistimewaan Yogyakarta... 108

BAB IV. FANTASI DALAM PEMBANTAIAN CEBONGAN... 115

A. Pelaku yang Diperlakukan sebagai Pahlawan... 117

B. Fantasi mengenai Ksatria Ber-Jiwa-Korsa... 126

C. Fantasi mengenai Preman yang Mengotori Yogyakarta... 130

D. Pendukung Pembantai dan Pelindung Paugeran Kraton... 137

BAB V. PENUTUP...………... 144

xi

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Halaman Depan Kedaulatan Rakyat tanggal 6 April 2013... 93

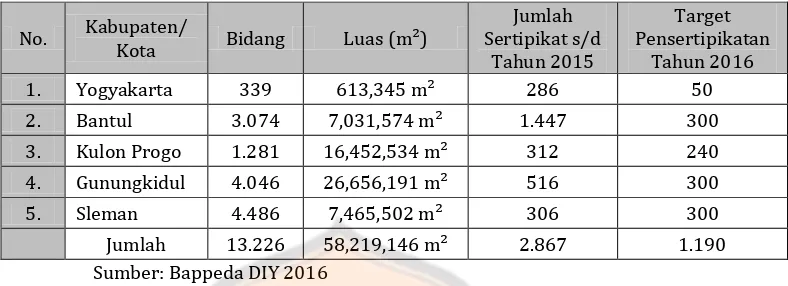

Gambar 3.2.Spanduk Pro-Kopassus dan Anti-Premanisme...…... 96

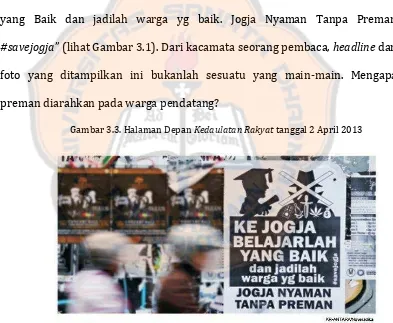

Gambar 3.3. Halaman Depan Kedaulatan Rakyat tanggal 2 April 2013...105

Gambar 4.1. Ayo Jaga & Lestarikan Seni Budaya Kita...141

Daftar Tabel Tabel 2.1. Komposisi Penduduk DIY berdasarkan Suku Bangsa... 42

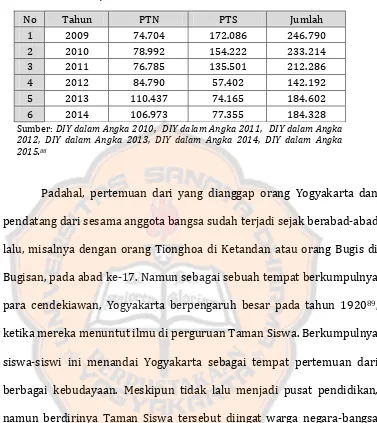

Tabel 2.2. Jumlah Mahasiswa di DIY, 2009-2014………...…... 43

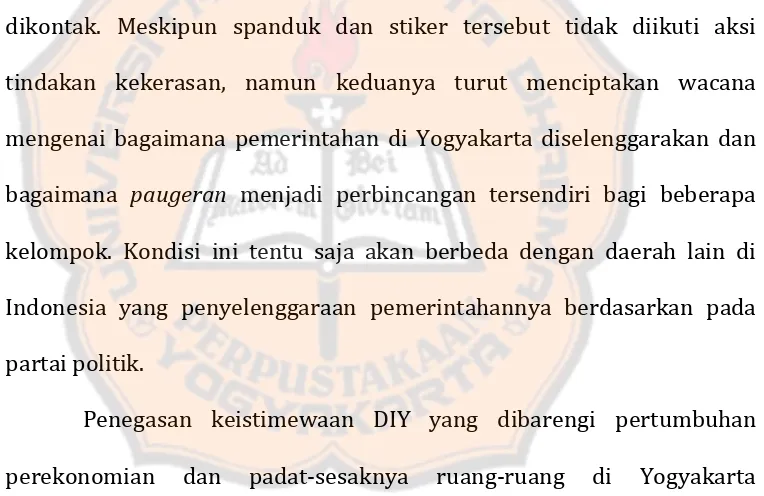

Tabel 2.3. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten... 55

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagaimana mungkin sebuah kekejian justru dipuji-puji? Walter

Benjamin pernah menuliskan sebuah risalah mengenai kekejian.1 Bagi Benjamin, sebuah kekejian bisa saja ilahiah (divine violence). Kekejian dikatakan ilahiah sebab lewat kekejian ini hukum-hukum dihancurkan, pengorbanan diperlukan, namun pertumpahan darah ditiadakan. Dalam tulisan lain, ia mengatakan bahwa tak ada dokumen peradaban yang

pada saat yang sama bukanlah dokumen barbarisme. 2 Kedua tulisan termaksud tampak kontradiktif, namun pada kenyataannya, alih-alih kekejian ilahiah terjadi, justru barbarisme dan pertumpahan darah yang terang-terangan terjadi.

Bagi saya, yang lahir dan besar selama 27 tahun di Yogyakarta, pertanyaan di atas tidak pernah terbayangkan sebelum saya bertemu dengan seorang yang mengalami pergolakan nasional tahun 1965. Ia adalah seorang bapak yang dikenal baik oleh keluarga dan para

tetangganya. Ia bercerita menggebu soal perannya di pembantaian massal 1965. Ceritanya menjadi menarik sebab tidak berisi pertumpahan darah,

1 Walter Benjamin, Critique of Violence , dalam Reflections. Essays, Aphorisms,

Autobiographical Writings (New York: Shocken Books, 1986), hal. 297.

2 Walter Benjamin, Theses on the Philosophy of (istory , dalam Illuminations. Essays and

melainkan ia gambarkan seperti sebuah cerita kepahlawan dalam rangka menyelamatkan negara, agama, ataupun orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, saya justru menemui keanehan Yogyakarta yang tampak lengang-lengang saja soal pertumpahan darah dan kekejian yang terjadi, yang ada hanya soal menjadi pahlawan.

Delapan belas tahun setelah pembantaian 1965, di Yogyakarta berlangsung Petrus 3 yang terkenal dengan nama Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK). Operasi ini berawal dari Yogyakarta dan dipimpin seorang Komandan Kodim 0734, Letkol M. Hasbi. Petrus kemudian merambah ke kota-kota besar seperti Solo, Bandung, Jakarta, dan Medan

dari bulan Maret 1983 hingga tahun 1984.4 Lima belas tahun setelah reformasi, peristiwa berdarah dengan pola berbeda kembali terjadi dalam pembantaian Cebongan. Mengapa pembantaian-pembantaian yang melibatkan militer ini terjadi berulang di Yogyakarta?

Pada tanggal 22 Maret 2013, Serda Ucok Tigor Simbolon bersama delapan anggota Kopassus Grup-2 Kandang Menjangan menyerbu penjara Cebongan, Yogyakarta.5 Diki, Juan, Dedi dan Ade baru saja dipindah hari

3 Siegel menyebutkan bahwa Petrus merupakan neologisme dari penembak(an) dan

misterius. Benedict Anderson menyebutnya sebagai A grim joke of the time called the

soldiers-in-mufti death-squads Petrus ― as in St. Peter ― an acronym derived from

Penembak Misterius, Mysterious Killers. Lihat dalam James T. Siegel, A New Criminal Type

in Jakarta: Counter-Revolution Today (Durham, NC: Duke University Press, 1998), hal.

; juga dalam Benedict Anderson, Petrus Dadi Ratu , dalam Indonesia, Volume 70

(October 2000), hal. 5.

4 Justus M. van der Kroef, PETRUS Pattern of Prophylactic Murder in )ndonesia , dalam

Asian Survey, Vol. 25, No. 7 (Jul., 1985), hal. 747-749.

5 Pada dugaan awal diberitakan sebanyak 17 orang pasukan siluman. Meskipun demikian,

itu setelah ditahan selama empat hari di Polda DIY. Keempatnya merupakan tersangka penganiayaan dan pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso di (ugo s Cafe tangggal 19 Maret 2013. Mereka kemudian ditembak mati di penjara Cebongan pada dini hari tanggal 23 Maret 2013 oleh Ucok dkk. Mengenai pemindahan, Kapolda DIY Brigjen Polisi Sabar

Rahardjo menyatakan bahwa para tahanan itu dipindah sebab ruang tahanan Polda tengah direnovasi. Sementara itu, Kalapas Cebongan Sukamto Harto mengaku bahwa pihak Polda tidak menitipkan pesan khusus bahwa Diki dan kawan-kawannya merupakan tersangka kasus penganiayaan dan pembunuhan Serka Heru Santosa yang merupakan

anggota Kopassus.

Meskipun penyerbuan dan pembunuhan tersebut dilakukan Ucok dkk., namun yang terjadi justru dukungan terhadap Ucok dkk. Secara khusus, warga Yogyakarta memberi label Ucok dkk. dan Kopassus

sebagai pahlawan dan Diki dkk. sebagai preman. Dukungan atas penyerbuan ini dimulai pada tanggal 4 April 2013, setelah penyerahan diri 11 anggota Kopassus. Dukungan muncul lewat Facebook, BBM (Black Berry Messenger), maupun Twitter. Di Facebook misalnya, dalam 3 hari,

10.544 orang mendukung gerakan ini.6 Sebelumnya, muncul tulisan di

6 Lihat dalam Ramadhian Fadillah, Usai )djon Djanbi, kini muncul miliar dukungan untuk

Kopassus , diunduh dari

http://www.merdeka.com/peristiwa/usai-idjon-djanbi-kini-muncul-1-miliar-dukungan-untuk-kopassus.html pada 3 Agustus 2016. Sebagai informasi,

akun Facebook dengan nama Idjon Janbi.7 Kemudian pada tanggal 7 April 2013 muncul dukungan berupa long march dari tugu sampai depan patung Soedirman di depan DPRD DIY. Spanduk mulai terlihat pada dukungan ini dengan aneka jargon seperti; Rakyat-TNI Bersatu Berantas Preman dan Preman Berkedok Agama , Terimakasih Kopassus, Yogya

Aman Preman Meninggal , Preman Itu Pengecut Yang Tak Berperasaan . Menariknya, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Suhud, Ketua Paksi Katon, penangkapan Diki dkk. berdampak baik pada pendapatan para penarik becak. Muncullah kemudian wacana pahlawan kontra preman yang semakin kuat, diikuti dengan wacana bahwa kekejian

termaksud merupakan bentuk pemberantasan premanisme.

Dukungan tidak berhenti hingga proses pengadilan berlangsung, bahkan jumlah nama elemen masyarakat pendukung Kopassus semakin bertambah. Elemen masyarakat (tidak disebut ormas!) yang memiliki

komposisi kelas menengah8 di Yogyakarta ini terafiliasikan dalam Sekretariat Bersama Keistimewaan (Sekber Keistimewaan; selanjutnya disebut Sekber). Elemen masyarakat ini tidak menyebut mereka sebagai ormas karena mereka mengaku tidak terorganisir selayaknya ormas, mereka hanya sekumpulan komunitas. Ketika diwawancarai, Widihasto

7 Banyak orang menduga tulisan yang bernada mendiskreditkan Brimob Polri ini digagas

oleh keluarga Idjon Janbi.

8 Kelas menengah di sini merujuk pada istilah yang digunakan Gerry van Klinken & Ward

Berenschot yang berupa konsep politik. Menurut van Klinken, kelas menengah di provinsi lebih terarah pada perlindungan ekonomi, menginginkan kekuasaan negara, dan mempraktekkan demokrasi patronase. Kelas ini berisi anggota komunitas bangsa yang menggerakkan kehidupan dalam masyarakat. Lihat dalam Gerry van Klinken & Ward Berenschot (Ed.), In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-kota Menengah

Wasana Putra, ketua Sekber, mengaku bahwa jumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Sekber pendukung Kopassus lebih dari 72.9 Beberapa nama elemen yang tercatat adalah Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat, Paksi Katon, Forum Jogja Rembug (FJR), Jogja Otomotif, Rembang Jogja, Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), Pemuda Pancasila

(PP), Pemuda Panca Marga Bekasi, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Koalisi Oganisasi Masyarakat Sipil Peduli Hankam, Gerakan Nasional Anti Narkotika dan Psikotropika (GANAS), Laskar Srikandi, tukang becak, dll. Di depan kantor Pengadilan Militer Yogyakarta juga terdapat beberapa spanduk dan

banner bernada membela pembantaian termaksud, misalnya dari

Paguyuban Kawulo Mataram Ngayogyakarto menuliskan Jogja Needs Kopassus and Never Needs Gangster dan Kopassus, Loved, and Needed .

Menarik bahwa dukungan tersebut berbahasa Inggris, apakah dengan

demikian ingin menyuarakan ke dunia internasional?10 Dari PP Solo menyatakan siap menggantikan hukuman para anggota Kopassus. Sementara FJR mengklaim bahwa Memecat Kopassus Sama Juga Melawan Aspirasi Rakyat Jogja .

9 Wawancara dengan Widihasto Wasana Putra, 12 September 2013. Sebelumnya, ketika

ditanya apakah jumlah dari elemen masyarakat lebih dari seratus, Hasto mengatakan

bahwa mungkin saja lebih. Namun, ketika dikonfirmasi ulang, ia menyebutkan lebih dari .

10 Beberapa berita dan pendapat mengenai pembantaian Cebongan muncul dalam media

Sementara itu, belum sampai setahun sebelumnya, pada tanggal 31 Agustus 2012, status keistimewaan Yogyakarta dimaklumatkan. Sejak berdirinya Forum Persekutuan Umat Beriman (FPUB) tahun 1997, Yogyakarta digadang-gadang oleh masyarakatnya sebagai kota yang toleran (The City of Tolerance11), meskipun pada awal 2015 lalu

Yogyakarta menempati posisi kedua setelah Jawa Barat dalam perkara intoleransi. 12 Juga, orang Yogyakarta telanjur dicitrakan dengan kehalusan budi para priyayi yang mengelu-elukan kebudayaan supaya dilestarikan. Lantas, melihat slogan dan ungkapan-ungkapan di atas, dukungan terhadap pembantaian Cebongan menjadi perkara yang aneh,

bahkan ironis.

Masalahnya, kombinasi status keistimewaan, toleransi, dan kebudayaan ini kemudian memungkinkan masalah kekejian dan pelanggaran hukum dibaca sebagai masalah kultural mengenai

keistimewaan sehingga dikait-kaitkan bahwa menjadi istimewa berarti menjadi tanpa preman. Lantas, perkara ketaksamarataan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam pembantaian Cebongan menjadi makin kabur.13

11 Slogan ini muncul dalam percakapan di kalangan orang Jogja sejak 2002, kemudian pada

tahun 2008 slogan ini muncul dalam sebuah sambutannya, dan secara resmi dideklarasikan oleh Pemda Yogyakarta sebagai city branding pada tahun 2011.

12 Laporan Tahunan Wahid Institute menemukan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi

dengan tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama tertinggi dengan 55 kasus, sementara itu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di nomor dua dengan jumlah 21 kasus. Lihat dalam

http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/02/yogya-second-intolerance-religious-based-violence.html diakses tanggal 27 Oktober 2015.

13 Slavoj Žižek, Tolerance as an )deological Category , dalam Violence (New York: Picador,

Pengaburan kekejian ini terjadi karena hadirnya proses penyingkiran suatu kelompok terhadap kelompok lain. Proses termaksud menandai adanya kecemasan akan hilangnya identitas keistimewaan di Yogyakarta. Proses penyingkiran ini berlangsung terhadap para korban pembantaian yang dikategorikan di luar komunitas Yogyakarta yang

bersemboyan istimewa, toleran, serta berkebudayaan njawani .14 Konsensus bahwa mereka berada di luar komunitas inilah yang menjadikan wajar dan sah apabila para preman sebagai kriminal, yang dipandang sadis, dan bukan Jawa ini dibantai. Konsensus bahwa ada yang disebut sebagai preman memungkinkan bagaimana masyarakat

memfantasikan sang preman dan justru lupa pada kekejian pahlawan yang menghadirkan preman. Pertanyaan apa itu kejahatan? dan siapa si penjahat? musti diikuti dengan pertanyaan: di mata siapa dan dalam kondisi melihat seperti apa kejahatan dan penjahat muncul?15

Studi ini berfokus pada bagaimana proses penyingkiran dalam pembantaian Cebongan terjadi, bagaimana konteks sosio-kultural yang memungkinkan wujud sesama yang lain dan disingkirkan ini dimunculkan. Dan terakhir akan menunjukkan bahwa fantasi16 yang

14 Njawani mirip orang Jawa berarti telah relevan untuk menjadi orang Jawa atau

kualitas kejawaannya tidak lagi perlu dipertanyakan. Penyebutan njawani menunjukkan bahwa Jawa asli tidak benar-benar ada, yang ada hanya mendekati Jawa.

15 Vincente L. Rafael, )ntroduction: Criminality and )ts Others , dalam V.L. Rafael (Ed.),

Figures of Criminality in Indonesia, the Philippines, and the Colonial Vietnam (Ithaca: SEAP,

1999), hal. 10.

16 Istilah yang digunakan untuk fantasi sendiri cukup berbeda. Beberapa psikoanalis

menuliskannya dengan fantasi, namun adapula yang menuliskannya dengan phantasy.

mendasari dukungan amatlah rapuh dan rawan untuk dimanfaatkan pihak penguasa.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, ada beberapa

permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana premanisme berlangsung di Yogyakarta masa kini?

2. Mengapa dan bagaimana wacana pahlawan kontra preman muncul dalam pembantaian Cebongan?

3. Bagaimana fantasi yang mendasari wacana pahlawan kontra preman

muncul dalam pembantaian Cebongan? Fantasi seperti apakah yang mendasari wacana tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya menjelaskan proses terbentuknya dukungan warga masyarakat Yogyakarta terhadap Kopassus dalam pembantaian Cebongan. Dengan demikian, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan sebab dan proses penyingkiran yang muncul dalam

wacana pahlawan kontra preman.

seperti halnya saat orang melamun akan tetap disebut dengan fantasi yang disadari .

2. Menjelaskan fantasi gerakan pro-Kopassus yang hadir dalam wacana pahlawan kontra preman.

3. Mengeksplorasi bagaimana Yogyakarta menciptakan kategori sesama yang lain dan perlu disingkirkan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai fantasi terhadap preman dalam pembantaian Cebongan diharapkan:

1. Secara praktis memberikan pengetahuan sejarah mengenai proses penyingkiran atas kelompok yang dikategorikan preman dan kekejian

berkelanjutan di Yogyakarta.

2. Memberi penjelasan mengenai bagaimana fantasi terbentuk seturut dengan konteks lokal dan proses kultural dari masyarakat Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Secara komparatif, bagian ini menguraikan bagaimana kriminal yang diposisikan sebagai sesama-yang-lain yang disingkirkan, terkhusus dalam politik kekuasaan terkait dengan militerisme. Dalam historiografi bangsa Indonesia, pihak militer seringkali menciptakan penyingkiran

terhadap pihak yang menjadi sasaran operasi.17 Penyingkiran termaksud

17 Penyingkiran ini dilakukan lewat propaganda dan strategi perang yang oleh Davidson &

Kammen (2002) dimulai sejak pembantaian 1965. Pola ini terus berulang pada masa Orde Baru, Davidson & Kammen (2002) menuliskan bahwa RPKAD menggunakan sistem

diikuti dengan penciptaan wacana tentang tindakan ksatria yang dilakukan militer dan ancaman sosial-politik yang mungkin ditimbulkan dari pihak yang tengah digambarkan sebagai ancaman. Penyingkiran terhadap pihak yang disasar dilihat sebagai kriminal yang memang sudah selayaknya dibantai. Kemudian, pada bagian selanjutnya akan ditinjau

mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pembantaian Cebongan. Konteks sosial-politik pembantaian Cebongan ini cukup unik, karena terjadi selepas rejim militer Orde Baru dan dilakukan militer dengan menyerang institusi pemerintahan polisi yang mana keduanya sudah tidak menjadi satu lembaga dan tidak lagi menjadi alat

kekuasaan untuk mengontrol masyarakat sipil. Meskipun, isu yang dimainkan kemudian adalah sama, yakni didasarkan pada ancaman sosial daripada sebagai sebuah agenda politik kekuasaan sebagaimana terjadi di masa otoritarianisme Orde Baru. Bagian pertama tinjauan menguraikan

mengenai kaitan antara premanisme dengan otoritas. Bagian kedua mendeskripsikan beberapa tipe kriminal yang sering dikait-kaitkan dengan dunia preman. Terakhir, bagian ketiga menjelaskan bagaimana pembantaian Cebongan dibicarakan dalam dunia akademis.

dalam Indonesia, Volume 73 (April 2002), hal. 53-87. Bandingkan dengan Benedict

Anderson, Arief W. Djati, & Douglas Kammen, )nterview with Mário Carrascalão , dalam

Indonesia, Volume 76 (October 2003), hal. 1-22; James T. Siegel, Jafar Siddiq (amzah ,

dalam Indonesia 70 (October 2000), hal. 167-170. Lihat juga dalam James T. Siegel, The

Bandit, Preman, dan Otoritas

Orang tidak perlu heran mengapa sosok-sosok seperti Robin Hood, Nardong Putik, Don Pepe Oyson, si Pitung, Sakam, Gantang, atau Gagaklodra tidak henti-hentinya dinarasikan. Dalam The Godfather-nya Mario Pusso18 ada Don Corleone, dalam Lelaki Harimau-nya Eka

Kurniawan19 ada Margio, atau dalam sejarah Indonesia pasca Revolusi 1945-1949 ada sosok Kusni Kasdut20 yang muncul sekitar 1960-an. Sosok-sosok ini dibutuhkan sebab mereka fantastis.21 Orang butuh membayangkan bagaimana hukum yang mengungkung dengan batasan-batasannya tetap bisa diterabas.

Apabila dirunut secara historis, ada dua model umum yang terdapat pada sosok fantastis tersebut. Pertama adalah sosok yang menerabas hukum namun tidak bertindak menjadi hukum itu sendiri. Sosok ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang terjadi dalam kelas

sosial. Sementara sosok kedua menerabas hukum dan menjadikan dirinya sebagai hukum itu sendiri. Sosok kedua ini adalah sosok-sosok yang kini disebut sebagai seorang kriminal.22 Sosok kedua merupakan sosok yang menarik. Pada masa kolonial, sosok ini seringkali disebut, meminjam istilah Eric Hobsbawm, bandit sosial.23

18 The Godfather, (Paramount Pictures, 1972), DVD.

19 Eka Kurniawan, Lelaki Harimau (Jakarta: Gramedia, 2004). 20 Siegel, 1998, Op.Cit., hal. 36-51.

21 Ibid., hal. 8. Lihat juga dalam Rafael, 1999, Op.Cit., hal. 13.

22 Marc de Kesel, Eros and Ethics. Reading Jacques Lacan's Seminar VII (New York: SUNY

Press, 2009), hal. 197.

Bandit sosial dikenal dengan istilah lain seperti jago(an) di Jawa. Dalam masa feodalisme, mereka adalah petani yang dianggap oleh tuan tanah dan negara sebagai kriminal. Namun, mereka juga hidup dalam masyarakat petani dan menjadi sosok berpengaruh dalam masyarakat termaksud. Tidak jarang mereka dianggap masyarakat sebagai pahlawan,

jawara, penuntut balas, pejuang keadilan, bahkan pemimpin pembebasan.24 Anggapan ini menunjukkan bahwa para bandit sosial ini dikagumi bahkan dibantu dan didukung oleh masyarakat. Para bandit ini justru mengambil apa yang menjadi hak para petani sehingga mereka akan sukar dikategorikan lagi sebagai bandit sosial.

Bandit sosial merupakan fenomena universal yang terjadi dalam masyarakat petani seperti di China, Peru, Sicilia, Ukraina, dan Indonesia. Secara geografis, fenomena bandit sosial muncul di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Hobsbawm menuliskan bahwa bandit sosial ada dalam

semua tipe masyarakat yang tengah berada dalam fase evolusioner dari organisasi kesukuan dan kekerabatan, kekerabatan dengan kapitalisme agraris, dan juga antara kapitalisme modern dengan masyarakat industri.25 Kemunculan ini merupakan proyeksi dari kekacauan dalam masyarakat, munculnya kelas baru dan struktur sosial, resistensi dari

komunitas atau orang-orang dari kehancuran cara hidup akibat adanya relasi dominasi.

Sosok fantastis kedua yang kemudian menjadikan dirinya sebagai hukum, dan menjadi fokus dalam tulisan ini, muncul dalam kapitalisme modern pada pemerintahan otoriter. Pada masa Orde Baru, orang-orang yang tergabung dalam gangster, seringkali disebut preman, dirangkul untuk tujuan mengembalikan mereka pada kesadaran nasional. Misalnya

saja pada tahun 1971 ketika Taman Mini Indonesia Indah (TMII) hendak didirikan, Loren Ryter melaporkan bahwa Tien Soeharto mengeluarkan pernyataan yang ditujukan secara khusus kepada para mahasiswa yang menentang pembangunan kompleks miniatur Indonesia tersebut. Ia mengatakan bahwa ia akan menantang mereka yang menolak paham

untuk mengerti pendirian TMII. Pernyataan ini disambut baik oleh geng Berlan yang beranggotakan anak muda dari orang tua mantan anggota

Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL). Dalam demonstrasi tanggal

23 Desember 1971, sekelompok orang muda berambut gondrong

menyerang para demonstran dan menyebabkan dua orang demonstran tertikam dan satu orang lain tertembak di paha dengan pistol berkaliber 45.26

Pada bulan Mei 1973, Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN), kemudian memberikan pekerjaan lain bagi para anggota gangster ini.

Mereka diberi keahlian, secara khusus perbengkelan, dan menghubungkannya dengan tentara. Alhasil, pada tahun 1990-an, salah

26 Loren Ryter, Geng dan Negara Orde Baru : Preman dari Markas Tentara , dalam

Etnohistori, edisi Jago, Preman dan Negara , diunduh dari

satu dealer motor yang didirikan Prabowo Subianto di Timor Timur dipekerjakan para anggota geng yang telah dilatih. Selain menjadi pekerja di dealer tersebut, mereka sekaligus menjadi informan bagi tentara.27

Istilah preman sendiri memiliki sejarah yang cukup menarik

untuk ditelusuri. Sebelum tahun 1990, preman adalah sebutan untuk polisi atau tentara yang sedang tidak bertugas atau sedang mengenakan pakaian sipil. Tidak heran apabila sampai saat ini masih sering terdengar orang mengatakan polisi berpakaian preman . Setelah penusukan Letnan Satu Budi Prasetyo di Blok M, Kebayoran pada bulan Maret 1995,

istilah preman mulai dikait-kaitkan dengan kriminalitas. Setahun sebelumnya, sekelompok pemuda berandalan juga dikabarkan telah menyerang dan membunuh Brigadir Jendral Tampubolon dari Badan Intelijen Strategis (BAIS). Preman yang tadinya menyerang secara

langsung orang-orang dengan otoritas tersebut kemudian mengalami perubahan semantik dalam kosakata nasional lewat media: preman tidak mengenal dan tentu saja tidak mematuhi hukum dan menyebabkan kerusuhan sosial.28

27 Ibid. Douglas Kammen menjelaskan bahwa militia pro-integrasi Timor Timur direkrut

dari lumpenproletariat seperti preman, penjudi, dan orang-orang penggangguran akibat urbanisasi. Tidak hanya tahun 1999 saja, namun sejarah para militia ini perlu ditelusuri sejak tahun 1975, di mana Timor Timur mulai menjadi bagian dari Indonesia. Di akhir 1970, mereka menjadi anggota Fretilin, bahkan Falintil untuk kemudian dipaksa menjadi

informan bagi militer )ndonesia. Lihat dalam Douglas Kammen, Master-Slave, Traitor-Nationalist, Opportunist-Oppressed: Political Metaphors in East Timor , dalam Indonesia,

Number 76, Oct. 2003, hal. 82.

28 Loren Ryter, Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto s Order? , dalam

Preman yang digambarkan hidup dalam dunia-bawah sendiri kemudian dikait-kaitkan dengan kelas sosial bawah. Sesekali para pengusaha didatangi preman dan menilai bahwa para preman mengintimidasi usaha mereka. Preman juga dipahami sebagai anggota masyarakat yang dipaksa oleh keadaan pendidikan yang buruk dan

berkembang di antara para penghuni kota sebagai akibat dari pengangguran. Padahal, preman-preman yang tergabung dalam partai politik atau ikut bisnis dalam agen pemerintahan tidak bisa dikatakan sebagai kelas sosial-bawah secara ekonomis.29 Orang bisa saja menyebut Yorries Raweyai, Sumargono, Anton Medan, Yapto, dan Hercules. Tidak

jarang juga kemudian mereka justru menjadi seorang politisi.30 Preman, dengan demikian, bisa digunakan untuk menyebut siapa saja tanpa terbatas pada kelas tertentu.

Salah seorang preman yang diwawancarai oleh Loren Ryter

mengatakan bahwa Preman berarti seorang yang bebas, sungguh-sungguh orang yang bebas. Salah satunya adalah saya. Seorang preman adalah orang yang bebas, tak terikat dengan apapun, bebas untuk menentukan hidup atau matinya, sepanjang dia memenuhi persyaratan

29 Benedict R. O'G. Anderson, )ndonesian Nationalism Today and in the Future , dalam

Indonesia, Number 67, April 1999, hal. 6; Douglas Kammen, Notes on the Transformation

of the East Timor Military Command and Its Implications for )ndonesia , dalam Indonesia,

Number 67, April 1999, hal. 75.

30 Lihat misalnya tulisan (atib Abdul Kadir, GPK: Dari (obi Bacok, Menuju Parlemen

dan hukum negeri ini. 31 Ketidakterikatan dengan apapun ini mengisyaratkan bahwa preman merupakan orang asing yang bertindak layaknya orang yang berkuasa. Dengan kepemilikan kuasa ini bisa mematuhi bahkan melanggar hukum sebagaimana kehendaknya yang bebas. Meskipun demikian, kekerasan yang dilakukannya tetap terbatas

pada otoritas lain yang lebih kuat, misalnya saja negara. Di Indonesia, preman dikonstruksi oleh otoritas yang hidup pada masa Orde Baru dan setelahnya serta memiliki sejarah panjang tentang kekerasan di Indonesia.32

Sementara itu, menurut Geoffrey Robinson, pada masa kolonial

preman menjadi orang yang menentukan hukum sekaligus pelaku tindakan kriminal. Selanjutnya, istilah tersebut berangsur-angsur digunakan untuk menyebut kelompok geng anak muda yang dibentuk oleh otoritas politik, secara khusus militer, serta elite-elite ekonomi

untuk kepentingan politik maupun kriminal.33 Pembentukan gangster oleh elite politik dapat dilihat sebagaimana PP yang terbentuk dari dalam Partai Golkar atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki Gerakan Pemuda Ka bah (GPK). Dengan kata lain, preman – sebagaimana

31 Ryter, 2001, Op.Cit., hal. 130.

32 Tony Day, )ntroduction: )dentifying with Freedom , dalam Social Analysis: The

International Journal of Social and Cultural Practice, Vol. 50, No. 1 (Spring 2006), hal.

151-152.

33 Geoffrey Robinson, People's war: militias in East Timor and )ndonesia , dalam South East

juga jago, lasykar, dan militia – merupakan produk yang tak terpisahkan dari kekuasaan negara.34

Beberapa Tipe Kriminal

Vincente L. Rafael menuliskan bahwa kemunculan gagasan

mengenai kriminalitas bersamaan dengan munculnya pengacau yang tak diketahui atau tak diharapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan ini menganggap kejahatan menjadi lokus dari kecemasan kolektif, menyetir perhatian massa tak hanya karena kapasitasnya untuk melibatkan hukum namun juga karena menafikan pengakuan hukum.

Dalam prototipe kolonial atau artikulasi nasionalis, kriminal (penjahat) dicitrakan sebagai figur sumber rasa takut dan figur yang memiliki kekuatan.35 Para penjahat ini dianggap asing dan selalu mengulangi kehadirannya untuk membuat kekacauan dengan melampaui batas-batas

normatif. Efeknya, penggambaran individu yang berbeda oleh kelompok bersama untuk membuat respon serentak. Penggambaran individual yang figuratif ini menjadi aspek fantastis kejahatan yang mampu merangsang perdebatan publik, dipolitisasikan oleh pihak-pihak yang berkuasa, bahkan dalam beberapa hal menghibur dengan

34 Robinson, 2001, Op.Cit., hal. 288.

35 (enk Schulte Nordholt dan Margreet van Till, Colonial Criminals in Java, - ,

ceritanya yang seringkali heroik bahkan di luar akal. Konstelasi ini membuat kejahatan menjadi sukar dipahami dan tak pasti.36

Menurut Joshua Barker, apa yang disebut preman memiliki konsentrasi khas dalam perebutan lahan berkaitan dengan pemerasan jatah.37 Apabila penjahat Tagalog38 mencari akses patronase dan

ketergantungan satu sama lain yang menguntungkan, preman berfokus pada bagaimana cara mengontrol teritori mereka dan memproyeksikan aura kemerdekaan dari pihak penguasa atau pengusaha. Sesekali mereka bersandar pada bantuan militer, meskipun demikian, sifatnya hanya sementara.

Di Yogyakarta, sebagai sebuah bagian dari bangsa Indonesia, kriminal juga menjadi perhatian yang tak bisa dilewatkan.39 Siegel, dalam

A New Criminal Type in Jakarta, menguraikan bahwa pola kejahatan dan

kekejian di Indonesia pada masa Orde Baru adalah membunuh yang ada

dalam citra diri atau sesama-yang-lain mengambil bentuk dalam orang yang didaku warga negara-bangsa Indonesia. Bagi Siegel, para kriminal muncul untuk menggantikan mangkirnya gagasan tentang rakyat yang pada masa Soekarno hadir. Kehadiran para kriminal ini bertentangan dengan nasionalisme yang muncul lewat lingua franca. Kriminalitas ini

36 Rafael, 1999, Op.Cit., hal. 12-13. Sisi menghibur ini tampak misalnya dalam kasus Sakam

(1886) dan Si Gantang (1903) yang menjadi bahan rumor dan menimbulkan sensasi dalam masyarakat.

37 Barker, 2001, Op.Cit., hal. 20-53.

38 John T. Sidel, The Usual Suspects: Nardong Putik, Don Pepe Oyson, and Robin Hood ,

dalam Rafael (Ed.), 1999, Op.Cit., hal. 70-94.

muncul untuk selanjutnya mengisi celah dalam rantai simbolik yang menghubungkan keluarga dengan bangsa. Menurut Siegel, pada masa-masa sebelumnya keluarga pernah menjadi sumber legitimasi 40 namun

negara kemudian menggantikan sumber legitimasi hukum termaksud. Lantas, gagasan rakyat dijinakkan lewat legitimasi negara.

Meskipun demikian, penjinakkan tidak sepenuhnya berhasil. Nyatanya, para kriminal justru menghantui negara sebab mereka tidak menggantungkan diri pada otoritas negara. Misalnya saja tentang Petrus yang sebelumnya diorganisir oleh tentara, namun pada akhirnya karena para kriminal dalam imajinasi Soeharto mengancam legitimasi, para

gali41bertato kemudian dibunuh sampai berkali-kali, setelah dilukai dan

dibunuh kemudian dipertontonkan di depan khalayak. Dalam hal ini para gali tersebut merupakan warga negara-bangsa Indonesia yang energinya menyeruak masuk dan mengacaukan hukum (transgresi)

kemudian oleh negara dibantai.

Penelusuran tentang Petrus lebih lanjut dilakukan oleh Joshua Barker. Pembantaian para gali bertato di Yogyakarta yang dimulai bulan Maret 1983 melalui komando Letkol M. Hasbi dan menyebar ke kota-kota besar seperti Solo, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan

Semarang. John Pemberton mengklaim bahwa sekitar 4.000 orang

40 Ibid., hal. 87.

41 Kata gali merupakan akronim dari gabungan anak liar yang seringkali juga merujuk

bertato mati dibantai.42 Barker mengatakan bahwa setidaknya 5.000 orang dibantai dan sekitaran 10.000 orang dipenjara. Proses pembantaian ini dilakukan dengan dua cara, yakni pengawasan (surveillance) dan tato. 43 Pengawasan tidak diperlukan lagi ketika dalil tato adalah kriminal sudah tertanam dalam struktur simbolik

masyarakat. Pembantaian yang diorganisir lewat tentara atas perintah Presiden ini memberikan contoh baru mengenai tipe kriminalitas di mana negara melakukan mimikri44 atas kekejian yang dilakukan oleh figur gali sebagaimana didefinisikan oleh negara.45

Selanjutnya, dalam buku Naming The Witch (2005), Siegel

menganalisis mengenai bagaimana pada Februari hingga September 1998 sebanyak 120 orang yang dianggap sebagai dukun santet dibantai oleh tetangga-tetangganya. Kebanyakan dari korban merupakan anggota

Nahdlatul Ulama (NU) yang kemudian mendorong NU membentuk tim

investigasi dan melakukan penyelidikan mengenai siapa aktor utama di balik pembantaian ini. Menurut Siegel sentimen terjadi, alih-alih karena

42 John Pemberton, On the Subject of Java (Ithaca & London: Cornell University Press,

1994), hal. 311-318.

43 Barker, 2001, Op.Cit., hal. 30.

44 Mimikri yang dimaksud di sini sekadar perkara bagaimana kriminal didefinisikan sebagai

figur keji, namun di sisi lain negara justru melakukan hal yang sama kejinya sebagaimana definisi negara terhadap kriminal itu sendiri. Berbeda dengan Homi Bhabha yang menyatakan bahwa mimikri bisa jadi sesuatu yang subversif, justru dalam konteks ini mimikri dipakai untuk melegitimasi kekuasaan.

45 Tim Lindsey menyebut Indonesia sebagai negara preman (preman state, lawless-state, the

criminal state). Sebutan yang mengakrabkan istilah preman , di atas hukum , dan

kriminal ini menggambarkan bahwa ada pemain tersembunyi dalam tubuh negara

bangsa Indonesia yang lewat tindakan kriminal dan kekerasan menegaskan otoritasnya. Lihat dalam Tim Lindsey, From Soepomo to Prabowo: Law, Violence, and Corruption in

the Preman State , dalam C.A. Choppel Ed. , Violent Conflicts in Indonesia: Analysis,

rivalitas sektarian atau konspirasi tentara, jatuhnya struktur-lah yang menyebabkan memunculkan identitas dukun santet ini kemudian

menciptakan gelora yang tak terjinakkan.46 Siegel melanjutkan bahwa struktur politik yang dibangun Soeharto gagal untuk mencapai ranah kehidupan pedesaan.47 Kegagalan ini, lagi-lagi, ditandai dengan adanya tenaga yang menyeruak dan merasuk pada dukun santet namun tak

bisa diketahui atau dikontrol oleh negara. Mereka dikategorikan sebagai kriminal yang harus disingkirkan.

Menyoal pembantaian di Jawa Timur termaksud, Fadjar I. Thufail menunjukkan bahwa kekejian tidak hanya dilakukan oleh negara. Bahasa

kekejian disebarkan massa yang bertindak sebagai agen kekejian. Keaktifan sebagai agen ini menunjukkan bahwa warga dari negara-bangsa Indonesia hendak ambil bagian dalam perbincangan pada wilayah publik-nasional.48 Hasrat untuk mengambil bagian pada

perbincangan publik ini juga terjadi sebagaimana akan ditunjukkan dalam dukungan terhadap pembantaian Cebongan.

Pembantaian Cebongan

Preman yang dilekati dengan kriminalitas dan kekerasan menjadi

sebutan yang mendominasi dalam wacana pembantaian Cebongan. Di

46 James T. Siegel, Naming The Witch (Stanford: Stanford University Press, 2005), hal 142.

47 Ibid., hal. 154.

48

Yogyakarta sendiri, setelah reformasi, model kekerasan dan kriminalitas juga terjadi dalam gangsterisme sekolah yang beberapa di antaranya memiliki hubungan dengan ormas yang kemudian terafiliasikan dengan partai politik. Penelitian yang dilakukan Hatib Abdul Kadir menawarkan adanya perubahan mengenai pola kekerasan yang pada masa Orde Baru

dilakukan negara ke massa-rakyat menjadi kekerasan yang terjadi antar anggota komunitas bangsa. Di samping itu, identitas keagamaan menjadi hal yang penting untuk membuat kategori mengenai siapa lawan dan siapa kawan. Kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan gangster sekolah ini akan sangat berbeda dengan preman yang dalam

pembantaian Cebongan bukanlah sekumpulan preman yang dilekati identitas keagamaan tertentu. 49 Tindakan kriminalitas dalam pembantaian Cebongan bahkan melibatkan militer yang adalah institusi negara. Dengan demikian, meskipun isu yang dihembuskan adalah

kekerasan horisontal, namun pada kenyataannya kekerasan terjadi secara vertikal.50

49 Lihat dalam (atib A. Kadir, School Gangs of Yogyakarta: Mass Fighting Strategies and

Masculine Charisma in the City of Students , dalam The Asia Pacific Journal of

Anthropology, 13:4, hal. 352-365; I Made Arsana Dwiputra, Religious Nuance in School

Gang Rivalries in Yogyakarta , diunduh dari

http://crcs.ugm.ac.id/articles/509/religious-nuance-in-school-gang-rivalries-in-yogyakarta.html pada 25 Juli 2016.

50 Bandingkan dengan Robert Cribb, From Petrus to Ninja: Death Squads in )ndonesia

dalam Bruce B. Campbell, Arthur D. Brenner (Ed.), Death Squads in Global Perspective:

Murder with Deniability (New York & Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002), hal. 193.

Cribb menuliskan bahwa, setelah Petrus, fungsi pasukan kematian sebagai alat kontrol sosio-politik telah menghilang, namun dengan adanya kasus Marsinah dan pembunuhan dukun Santet di Jawa Timur menunjukkan bahwa kalangan militer masih perlu hadir

untuk menengahi masalah di tengah massa-rakyat. Lihat juga dalam tulisan Siegel, 2005,

Beberapa studi mengenai pembantaian Cebongan membahas mengenai bagaimana media memberitakan pembantaian ini. Misalnya, Latu & Ispandriarno yang menemukan bahwa Tribun Jogja membingkai pemberitaan dengan menekankan kesalahan dan cenderung menyudutkan Kopassus, sementara itu Kedaulatan Rakyat justru

mendukung pembantaian ini sebab ditempatkan dalam kerangka pemberantasan preman.51 Masalahnya, penelitian-penelitian komunikasi model demikian tidak mampu menjelaskan mengapa pemberantasan preman muncul dalam wacana dan dengan demikian kepentingan seperti apa yang mendasarinya.

Sementara itu, Made Supriatma menganalisis secara khusus berkaitan dengan bagaimana mobilisasi mungkin terjadi lewat gabungan elemen-elemen masyarakat Yogyakarta dalam Sekber.52 Analisis yang ia tawarkan adalah adanya kepentingan yang saling menguntungkan antara

Sekber dengan Kopassus.

Sayangnya, dalam tulisan yang terbit dalam Inside Indonesia ini tidak menganalisis lebih jauh berkaitan dengan proses pembentukan sesama yang lain dan disingkirkan dalam pembantaian Cebongan; bagaimana karakter demografis elemen masyarakat pendukung

Kopassus; perubahan-perubahan simbolik apa yang terjadi dalam

51 Mega Latu & Lukas )spandriarno, Pemberitaan Sidang Putusan Pembunuhan di Lapas

Cebongan , dalam http://e-journal.uajy.ac.id/6482/1/JURNAL%20MEGA%20LATU.pdf

diunduh pada 21 Juli 2016.

pewacanaan pembantaian Cebongan ini; konteks sosio-kultural (etnisitas) seperti apa yang memungkinkan wacana pahlawan kontra preman ini mungkin terjadi; dan bagaimana implikasinya dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta, terutama fantasi yang mendasarinya.

F. Kerangka Teoritis

Bagian ini menjelaskan dua sub-bagian, yakni otherness (sistem) dan fantasi (subjek kultural) yang mampu untuk menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan saat ini didominasi kekerasan ideologis (ideological violence; kekerasan; rasisme, hasutan, diskriminasi seksual) daripada

kekerasan fisik (direct physical violence; kekejian; pembantaian massal, teror).53 Perubahan dominasi bentuk kekejian ke dalam kekerasan ini menunjukkan bahwa barbarisme terus berlangsung dengan kekerasan

dijadikan dalih untuk kekejian. Di samping itu, logika aneh yang memuji-muji kekejian dapat dijelaskan lewat konsep fantasi yang mana, secara teoritis, kenyataan terstruktur lewat fantasi.

Istilah otherness dan fantasi dipinjam dari perspektif psikoanalisa Lacanian yang bekerja atas dasar tatanan simbolik yang menjadi arena

perubahan posisi subjektif seseorang, terkhusus dari pemikiran Slavoj Žižek, sebab perspektif tersebut memadai untuk menjelaskan bagaimana

subjek dibentuk dalam bahasa (simbolik), yang dalam penelitian ini

berupa wacana pahlawan kontra preman. Cara orang berbahasa inilah yang kemudian ditentukan oleh fantasinya.54

Ada tiga pemikir yang mempengaruhi karya Slavoj Žižek, yaitu

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883), dan Jacques Lacan (1901-1981). 55 Dari (egel, Žižek mengambil

metodologi dialektik yang mana dialektika itu sendiri menjadi sebuah proses yang terus berlangsung. Dari Marx, Žižek melakukan kajian dalam kritik ideologi, dengan arena superstruktur yang secara khusus ide-ide dan budaya. Lalu terakhir adalah Lacan yang ia gunakan untuk menganalisis, terkhusus berkaitan dengan konsep imajiner, simbolik, dan

real. Real-simbolik-imajiner merupakan tiga tatanan yang digagas Lacan,

bukan berarti tatanan tersebut hadir secara material, namun jauh lebih penting untuk dipahami bahwa tatanan tersebut merupakan bentuk metafora optik (pemanfaatan ide tentang adanya ruang) untuk

menggambarkan sistem yang bekerja dalam ketidaksadaran. 56 Sebenarnya, ketiga tatanan termaksud saling berpadu dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Misalnya saja, penanda (signifier) menjadi dasar tatanan simbolik, sementara itu petanda (signified) dan penandaan

54 Jim Siegel, Berbahasa , dalam (enri Chambert-Loir (Ed.), Sadur. Sejarah terjemahan di

Indonesia dan Malaysia Jakarta: KPG Bekerjasama dengan Ecole francaise d Extreme

-Orient, Forum Jakarta-Paris, Pusat Bahasa Universitas Padjadjaran), hal. 341.

55 Tony Myers, Slavoj Žižek. Routledge Critical Thinkers (London & New York: Routledge,

2003), hal. 15-20. Sebagai catatan, Lacan penulisan tatanan Imajiner, Simbolik, dan Real menggunakan huruf kapital untuk membedakannya dengan bahasa keseharian. Namun, dalam tulisan ini digunakan huruf kecil.

56 Alfredo Eidelsztein, The Graph of Desire: Using the Work of Jacques Lacan (London: Karnac

(signification) merupakan bagian dari tatanan imajiner57; atau tatanan

simbolik yang bekerja atas dasar tatanan real58.

Tatanan imajiner merancang proses pemahaman dan kelahiran ego antara usia 6-18 bulan yang dikenal dengan fase cermin.59 Dalam fase ini, kemampuan visual anak berkembang pesat dan mulai mengenal

liyan kecil (other) yang bisa berarti orang lain maupun pantulan dirinya dalam cermin, meskipun masih belum mampu secara sepenuhnya mengkoordinasi gerak tubuh. Pada era modern, tatanan imajiner

menampilkan manusia yang terobsesi dengan dirinya sendiri dan melihat diri sebagai makhluk yang menguasai dunia. 60 Sementara itu,

untuk hidup di dunia, orang harus terlempar ke tatanan simbolik yang merentang dari hukum hingga struktur, yang dipikirkan melalui bahasa (dimensi linguistik).61 Hukum dan struktur ini menegaskan bahwa ada pengendalian atau penjinakkan hasrat dalam tatanan simbolik.

Selanjutnya adalah tatanan real atau dunia yang hadir sebelum bahasa, menentang adanya simbolisasi. Meskipun demikian, real dan simbolik

terikat satu sama lain. 62 Dengan melakukan perubahan dalam

57 Dylan Evans, An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis (London & New York:

Routledge, 1996), hal. 84.

58 Myers, 2003, Op.Cit., hal. 25.

59 Jacques Lacan, Ecrits: A Selection (London & New York: Routledge, 2001), hal. 3. 60 Myers, 2003, Op.Cit., hal. 22.

61 Evans, 1996, Op.Cit., hal. 203.

62 Hubungan ini menciptakan trauma (Nachträglichkeit/afterwardness). Laplanche &

Pontalis menyebut afterwardnesssebagai )stilah yang seringkali digunakan Freud dalam

menafsirkan yang real, maka yang simbolik akan turut berubah. 63 Penelitian psikoanalisa sendiri memfokuskan diri pada tatanan real, yang di dalam ruang simbolik digambarkan sebagai celah-retak dan memungkinkan adanya pelanggaran melekat (inherent transgression). Pelanggaran ini misalnya tampak dalam Ucok dkk. yang dikisahkan

dalam rangkaian kasus melawan garis komando.

Pembantaian Cebongan, yang dibahas dalam penelitian ini, berada dalam ruang simbolik di mana hadir penggantian metonimik maupun metaforik (metonymic-metaphoric displacement). Penggantian ini menegaskan bahwa cara (ber)bahasa di ruang sosial senantiasa mencari

apa yang paling aman, apa yang paling tidak menimbulkan kecemasan-diri (pleasure principle), apa yang paling tidak membuat rikuh.64 Kondisi ini memungkinkan bahwa setiap percakapan atau komentar dalam pembantaian Cebongan merupakan komentar yang telah diperhalus,

yang membuat orang saling mencerminkan65, meskipun bukan berarti tanpa arti apapun. Penghalusan komentar tersebut menunjukkan bahwa bahasa dilegitimasi sebagai hukum. Bahasa inilah yang kemudian menentukan apa yang disebut liyan.

Lacan, kemudian diikuti Žižek, membedakan antara dua macam

liyan. Pertama adalah liyan kecil (the little other) yang berada dalam

makna baru namun juga keefektifan psikis. Lihat dalam J. Laplanche & J.B. Pontalis, The

Language of Psychoanalysis (London: Hogarth, 1967), hal. 111.

63 Lihat kasus Wolf-Man dalamSlavoj Žižek, The Metastases of Enjoyment: Six Essays on

Woman and Causality (London & New York: Verso, 1994), hal. 31.

64 Siegel, 2009, Op.Cit., hal. 342.

lingkup imajiner. Kedua adalah Liyan besar (the Big Other) yang berada dalam tatanan simbolik, yakni bahasa itu sendiri. Sejauh institusi, artefak, maupun konsep budaya terletak dalam tatanan Simbolik, maka bisa disebut Liyan besar. Misalnya saja mengenai TNI yang mewakili sebuah pertahanan dan keamanan negara, maka seorang anggota TNI

merupakan Liyan besar sebagai perwujudan pertahanan dan keamanan negara. Meskipun demikian, rangkaian penanda di sekitarnya bisa saja tidak selalu sebagaimana tertulis dalam hukumnya, misalnya disiplin ,

seragam , serdadu , lars , bahkan Cebongan .

Baik Lacan maupun Žižek, dengan amat baik bisa menggambarkan

bagaimana bahasa berpengaruh dalam ketidaksadaran, peliyanan, dan fantasi yang dengan demikian berpengaruh dalam praktek keseharian. Namun, dari sudut pandang bahasa Indonesia, Lacan dan Žižek tidak mampu menjelaskan bagaimana perbincangan dan komentar mengenai

pembantaian Cebongan terjadi. Cara berbahasa lingua franca Indonesia yang menentukan kesadaran dan ketidaksadaran subjek bangsa Indonesia, dapat dipahami dari kerangka James T. Siegel dan Benedict Anderson lewat cara orang (ber)bahasa mampu memberikan gambaran etnografis dan historis dari bangsa Indonesia.

untuk bergulat dengan kekuasaan Jawa sendiri.66 Masalahnya, bahasa Indonesia sendiri mungkin untuk mengalami kramanisasi dengan struktur dan sistemnya membuat hirarki antar kelas. Dengan

kramanisasi, berarti telah terjadi perubahan bahasa revolusioner

menjadi bahasa reaksioner publik yang sopan lagi santun. Ketika

berbicara krama, mau tidak mau berbicara mengenai bagaimana hasrat dan keliaran secara bersamaan dikendalikan. Kesopanan dan kesantunan memungkinkan pemisahan dari yang natural, yang dalam dekonstruksi disebut sebagai voice, dengan apa yang disebut bahasa. 67 Bahasa krama sendiri adalah bahasa yang dipelajari dan direka-reka. Dengan demikian,

seorang yang berbicara krama musti melakukan penerjemahan dari bahasa otentiknya, yakni ngoko (voice).

Proses penerjemahan inilah yang kemudian meninggalkan celah menganga dalam bahasa Jawa. Kekosongan celah ini membutuhkan

pengisian untuk menghindari kesia-siaan (fills the void) dari sifat memalukan, bahkan melawan otoritas, apabila seseorang salah dalam berbahasa.68 Pengisian untuk menghindari kesalahan traumatik ketika berbahasa dalam istilah Lacan disebut sebagai fantasi. 69 Alih-alih muncul dari pengalaman masa lalu yang bersifat biologis, Lacan menyatakan

66 Benedict R.O G. Anderson, Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia

(Yogyakarta: MataBangsa, 2000), hal. 409-495.

67 James T. Siegel, Solo in the New Order: Language and Hierarchy in an Indonesian City (New

Jersey: Princeton University Press, 1986), hal. 4.

68 Ibid., hal.30.

bahwa fantasi berkaitan dengan apa yang dimaui Liyan dari subjek. 70 Di sini, dapat dicermati bahwa krama bersesuaian dengan fantasi, yakni digunakan bukan karena sesuai dengan isi apa yang hendak dikatakan, melainkan demi kesesuaian dengan sensibilitas pendengar sehingga wicara menjadi pantas. 71

Krama sendiri bukan melulu linguistik, namun juga fantastik.

Penggunaan kata fantastik menunjukkan bahwa krama sebagai aturan yang mengajarkan pada subjek untuk berhasrat tanpa mengabaikan kehadiran struktur solid, institusi material dan bukan sekadar wacana

atau representasi belaka. 72 Kata-kata sebagaimana terpampang dalam

spanduk, misalnya Terima Kasih Kopassus. Yogyakarta Aman Preman Minggat atau Sugeng Rawuh di Jogja. Anda Sopan Kami Hormat, Anda Preman Kami Sikat. musti dilengkapi dengan kondisi historis dan materialnya; Dalam kondisi seperti apa? Siapa yang mengucapkannya?

Demi kepentingan apa?

Tidak hanya spanduk itu sendiri, bahasa ngoko yang digunakan dalam contoh tersebut menunjukkan hauntology Derridean bahwa ada

70 Lacan memperkenalkan dua macam liyan. Pertama adalah liyan kecil (the little

other/ngoko) yang berada dalam lingkup Imajiner. Kedua adalah Liyan besar (the Big

Other/krama) yang berada dalam tatanan simbolik, yakni bahasa itu sendiri. Lihat juga

dalam Slavoj Žižek, The Plague of Fantasies (London & New York: Verso, 1997), hal. 10.

71 Siegel, 1986, Op.Cit., hal. 31-32. Lihat juga dalam Yannis Stavrakakis, Lacan and the

political (London & New York, 19 , hal. . Stavrakakis menuliskan bahwa fantasy does not belong to the individual level; fantasy is a construction that attempts, first of all, to cover over the lack in the Other. As such it belongs initially to the social world; it is located

on the objective side, the side of the Other, the lacking Other. Juga dalam Žižek, ,

Op.Cit., hal. 48-49 dan Evans, 1996, Op.Cit., hal. 101.

72 Terry Eagleton, Marxism, Structuralism and Post-Structuralism , dalam Against the Grain

sesuatu yang menghantui, yang mana sesuatu yang harus minggat daripada kena sikat laiknya hantu yang ada namun tidak mengada, yang

tidak hadir maupun mangkir. 73 Kedua kata tersebut dalam bahasa Jawa tidak hanya memiliki rasa tipikal Jawa dengan kelugasan dan kesegeraan lewat bentukan kata berdasarkan bunyi, tapi juga hampir

selalu merupakan kata-kata yang secara tidak langsung menyatakan bahaya, bencana, dan kekerasan yang dalam soal lain akan memunculkan pertanyaan mengapa ke-jawa-an orang Yogyakarta tidak kunjung risih mendengarnya. Dalam spanduk tersebut, kata ngoko

minggat (pergi sana!) dan sikat (dihabisi) sekaligus diikuti kehalusan

krama sugeng rawuh , terima kasih , hormat dan sopan . Unsur

penggunaan ngoko tersebut menunjukkan bahwa krama adalah yang selama ini mengontrol seseorang, namun sekali peristiwa dengan mudah akan dilanggar oleh ngoko. Dalam pembantaian Cebongan dan gerakan

pro-Kopassus yang mengikutinya, konsep fantasi dalam psikoanalisa ini mampu menguraikan bagaimana peristiwa di Cebongan dihadap-hadapkan dengan Keistimewaan Yogyakarta. Penguraian yang dimaksud di sini adalah mengenai latar belakang sejarah Keistimewaan Yogyakarta mendasari adanya dukungan terhadap Kopassus. Penjelasan latar

belakang historis tersebut akan mampu menjelaskan mengapa gerakan kewargaan yang antagonis terhadap pembantaian Cebongan tidak marak sebagaimana gerakan pro-Kopassus.

73 Simon Critchley, Ethics-Poitics-Subjectivity: Essays on Derrida, Levinas, & Contemporary

Mengenai fantasi, Siegel mengatakan bahwa orang asing (landa

atau foreigners) dipahami oleh masyarakat Solo sebagai orang yang tidak bisa berbicara bahasa Jawa atau Indonesia. Artinya, orang asing termaksud tidak memenuhi syarat untuk menampilkan perilaku yang wajar, mereka bersesuaian dengan objek penghinaan. Meskipun

demikian, mereka dipandang atraktif. Ketidakmampuan berbahasa ini menciptakan sebuah pemahaman bahwa orang asing ini, sebagaimana pencoleng, merupakan pengacau yang masuk ke dalam teritori di mana konvensi Jawa berlaku.74 Mereka berada di luar percakapan. Cara orang Solo berfantasi mengenai orang asing atau pencoleng ini berbeda dengan

bagaimana preman difantasikan dalam pembantaian Cebongan. Dalam kasus pembantaian Cebongan, preman, yang bisa disematkan kepada siapa saja, membuat jelas bahwa tidak jelas mengenai siapa yang dianggap warga negara bangsa Indonesia yang kemudian mengacaukan

konvensi lokal Jawa di Yogyakarta. Preman berada dalam percakapan, namun memiliki cara bercakap sendiri yang mengancam kelangsungan konvensi lokal.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menyoroti kasus pembantaian Cebongan. Dalam Kajian Budaya, peneliti tidak bisa lepas dari konteks historis, sosial, politik, dan lingkup teori. Dengan latar belakang ini, maka cara peneliti

berbahasa tidak mungkin akan netral. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakmungkinan dicapainya kebenaran dalam penelitian. Menjawab permasalahan termaksud, maka penelitian ini menggunakan kombinasi metodologi. Metodologi pertama adalah pendekatan hermeneutik dengan validitas dialogisnya yang memungkinkan untuk menyajikan

pengalaman hidup subjek dengan sudut pandang subjek sendiri.75 Namun, bukan berarti penyajian sudut pandang subjek ini dilakukan tanpa kritis. Dengan berjayanya wacana pahlawan kontra preman, maka pendekatan hermeneutik ini musti dilakukan secara kritis, bahkan de(kon)struktif,sebab wacana dengan pola dan penggunaan bahasa oleh

subjek membentuk pemahaman mengenai lingkungan sosio-kultural. Lantas, pendekatan metodologis kedua dilakukan lewat kritik de(kon)struktif – yang digagas Jacques Derrida – dengan mempertanyakan oposisi biner dalam pengkonstruksian pahlawan

kontra preman.76 Kritik de(kon)struktif ini mengambil peran besar sebab penelitian ini secara khusus menyoroti wacana biner berupa pahlawan kontra preman. Namun kritik de(kon)struktif akan menjadi tidak berguna ketika menafikan konteks sosio-politis yang membentuk oposisi biner yang perlu dide(kon)struksikan. Tanpa adanya perhatian terhadap

konteks sosial, historis, dan budaya, tidak akan mungkin diidentifikasi bentuk-bentuk realisme yang menggambarkan bagaimana masyarakat

75 Paula Saukko, Doing Research in Cultural Studies (London: Sage Publications, 2003), hal.

19-20.