Diajukan Untuk Memenuhi Per syaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Univer sitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” J awa Timur

Disusun oleh :

KURNIAWATI ANGGUN PERMATASARI MAKAMBOMBU NPM. 0941010002

YAYASAN KESEJ AHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” J AWA TIMUR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Oleh :

KURNIAWATI ANGGUN PERMATASARI MAKAMBOMBU NPM . 0941010002

Telah Dipertahankan Dihadapan Penguji Dan Diter ima Oleh Tim Penguji Skr ipsi Pr ogram Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur Pada Tanggal 28 Maret 2013

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Univer sitas Pembangunan Nasional “Veteran” J awa Timur

rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur ”. Skripsi ini dibuat dalam memenuhi persyaratan kurikulum pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

Dalam tersusunnya skripsi ini penulis mengucapakan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Tukiman S.sos.Msi. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Disamping itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dra. Hj. Suparwati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Bapak DR. Lukman Arif, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Kedua Orang tuaku, kakak - kakak dan adik tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran, kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih serta besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, April 2013

HALAMAN J UDUL ... i

HALAMAN PERSETUJ UAN ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR TABEL ... xi

ABST RAKSI ... xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 9

1.3. Tujuan Penelitian ... 9

1.4. Kegunaan Penelitian ... 9

BAB II KAJ IAN PUSTAKA 2.1. Penelitian Terdahulu ... 11

2.2. Landasan Teori ... 13

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik ... 13

2.2.1.1 Ciri – Ciri Kebijakan Publik ... 17

2.2.1.2 Tujuan Kebijakan Publik ... 18

2.2.2.3 Aktor – Aktor Implementasi Kebijakan……… 26

2.2.2.4Unsur – Unsur Implementasi... 27

2.3 Diversifikasi Pangan ... 29

2.3.1Pengertian Diversifikasi Pangan ... 29

2.3.2Strategi Dalam Implementasi Diversifikasi Pangan ... 31

2.4 Pangan Lokal ... 32

2.4.1 Pengertian Pangan Lokal ... 32

2.4.2 Ketahan Pangan ... 33

2.4.3 Pengembangan Pangan Lokal ... 35

2.5 Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ... 37

2.6 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 130 Tahun 2009 Tentang Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang HiluLiwanya... 39

2.6.1 Makna Slogan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya ... 39

2.6.2 Tujuan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya ... 40

2.6.3 Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Implementasi Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya ... 40

3.3. Fokus Penelitian ... 44

3.4. Sumber Data ... 46

3.5. Teknik Pengumpulan Data ... 47

3.6. Analisa Data ... 49

3.7. Keabsahan Data ... 51

BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ... 55

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Kambera ... 55

4.1.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Kambera ... 56

4.1.3 Gambaran Umum Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur ... 58

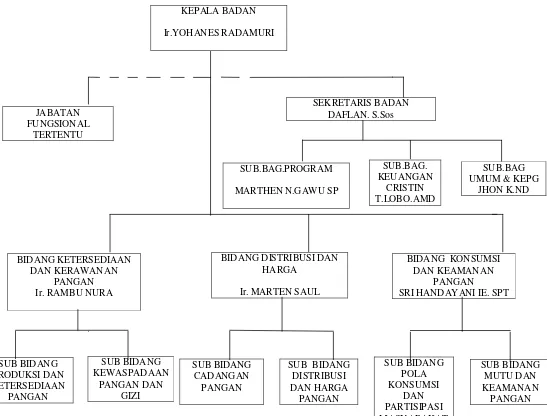

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur ... 59

4.1.5 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur ... 61

4.1.5.1 Visi ... 61

4.1.5.2 Misi ... 61

4.1.5.3 Tujuan ... 62

Sumba Timur ... 64

4.2 Hasil Penelitian ... 67

4.3 Pembahasan ... 90

BAB V KESIMPUL AN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ... 104

5.2 Saran ... 105

DAFTAR PUSTAKA

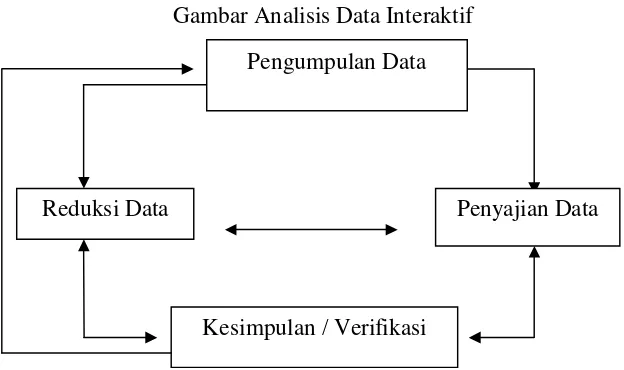

Gambar 2. Analisis Data Interraktif ... 51

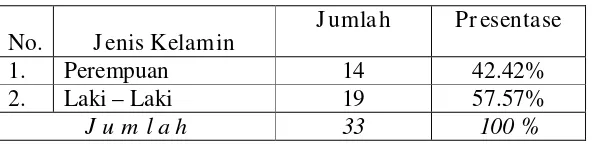

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ... 64

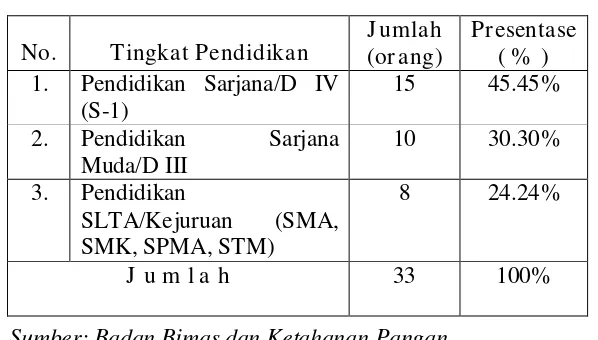

Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 65

Tabel 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan ... 66

Tabel 6. Komposisi Jabatan Berdasarkan Formasi Jabatan ... 67

Tabel 7 Jenis Penyebaran Informasi ... 73

Tabel 8 Data Petugas Penyluh Kegiatan P2KP Tahun 2012 ... 74

Tabel 9 Data Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Pangan Lokal Tahun 2012 ... 79

Diversifikasi atau penganekaragaman pangan di Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi rawan pangan merupakan solusi untuk mengurangi ketergantungan mengkonsumsi beras. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras yaitu dengan diversifikasi pangan melalui gerbang hilu liwanya di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya di Kecamatan Kambera.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian adalah 1.Program kegiatan satu hari tanpa beras dengan mengkonsumsi pangan lokal di tingkat rumah tangga maupun di lingkup Pemerintah 2.Kewajiban menyediakan kudapan dari pangan lokal pada setiap acara atau rapat maupun kegiatan lain di lingkup pemerintahan. Teknik pengumpulan data dilalukan dengan cara, observasi, dokumentasi dan wawancara, analisa data dengan cara: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan, keabsahan data dengan cara: credibility, trasferbility, dependability, confirmability.

1 1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan komoditas penting dan stategis bagi bangsa

Indonesia. Mengingat pangan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang

harus di penuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama – sama

seperti yang diamanatkan oleh undang – undang No 7 tahun 1996 tentang

pangan. Dalam undang – undang menegaskan bahwa pemerintah

menyelenggarakan peraturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan,

Sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan,

perdagangan, distribusi, serta berperan sebagai konsumen yang berhak

memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu aman, bergizi,

berimbang, beragam, aman, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Namun disadari bahwa perwujudan ketahanan pangan perlu

memperhatikan sistem hirarki mulai dari tingkat global, nasional, regional,

wilayah, rumah tangga dan individu (Simatupang, 2006). Lebih jauh,

Rachman dan Ariani (2007) menyebutkan bahwa tersedianya pangan yang

cukup secara nasional maupun wilayah merupakan syarat keharusan dari

kecukupan yang harus dipenuhi adalah terpenuhinya kebutuhan pangan di

tingkat rumah tangga/individu.

Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat

(UPMMR), dengan menggalakkan produksi Telo , kacang dan Jagung yang

dikenal dengan Tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan di tingkat Kabupaten

Sumba Timur di ikuti dengan Peraturan Bupati ( Perbub ) Nomor 130 Tahun

2009 tentang Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya di

Kabupaten Sumba Timur (membangkitkan kebiasaan leluhur mengkonsumsi

pangan lokal seperti : singkong, telo, jagung yang di kenal dengan Hilu

Liwanya), walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai

kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat ketergantung masyarakat

masih bertumpu pada pangan utama beras.

Dibeberapa daerah pola konsumsi makanan masyarakat secara

turun-temurun sudah menggunakan pangan pokok sagu, ubi-ubian dan ada juga

masyarakat yang mengkombinasikan makanan antara jagung dengan beras.

Melihat kenyataan seperti ini pelaksanaan diversifikasi pangan dapat dengan

sebagian besar daerah-daerah terutama masyarakat yang tinggal di daerah

perkotaan.

Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih beras

sebagai pangan pokok karena: (1) pembagian beras bagi para pegawai negeri,

(2) beras tersedia dalam pasaran dan mudah untuk didapatkan dan (3) adanya

peningkatan daya beli masyarakat. Hal tersebut menyebabkan pada jangka

waktu yang lama kebiasaan mengkonsumsi beras semakin merambat ke

daerah-daerah lainnya bahkan ke pedesaan (Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan,1991).

Diversifikasi pangan non-beras harus dapat menjauhkan masyarakat

dari naluri anggapan bahwa jika memakan nasi ditambah lauk maka dikatakan

makan. Sumber bahan pangan sebenarnya tidak hanya bersumber dari beras,

tetapi terdapat diberbagai jenis pangan lainnya, misalnya setelah memakan ice

cream juga dapat dikatakan sudah memakan satu jenis pangan yang memiliki

kalori dan gizi yang cukup tinggi, karena pada umumnya ice cream berasal

dari ubi jalar yang diolah (Sadjad,2007).

Berdasarkan peraturan Presiden No 22 tahun 2009 tentang Kebijakan

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bertujuan untuk

mendorong perubahan pola pikir (mind-set) konsumsi pangan masyarakat ke

arah pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA),

pemanfaatan sumber pangan dan gizi keluarga melalui pemanfaatan

pekarangan, meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya

sebagai sumber karbohidrat selain beras & terigu. Sehinggah dapat

terpenuhinya sasaran pemerintah yaitu menurunnya konsumsi beras 1,5% per

tahun dan meningkatnya status gizi masyarakat serta menurunnya proporsi

pengeluaran tunai rumah tangga untuk pangan.

Diversifikasi atau penganekaragaman pangan di Nusa Tenggara Timur

untuk mengatasi rawan pangan harus dilaksanakan karena merupakan salah

satu solusi untuk mengurangi ketergantungan mengkonsumsi beras yang

akhir-akhir ini menjadi pangan utama bagi sekitar 4,7 juta jiwa masyarakat di

wilayah berpenghasilan pokok jagung, kacang dan umbi-umbian. Sekitar 80

persen masyarakat di NTT bekerja sebagai petani. Dari total ini sekitar 68

persen sebagai petani lahan kering, dan hampir sebagian besar dari petani

berpenghasilan utama jagung, umbi dan pangan lokal lainnya. NTT sangat

tepat bila diversifikasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat harus

dilakukan untuk tidak menggantungkan pangan pada beras. Di tingkat

pemerintah Provinsi NTT, Gubernur Frans Lebu Raya mencanangkan

konsumsi pangan lokal sebagai pangan wajib masyarakat yaitu dua kali dalam

sepekan, ini merupakan cara lain untuk pemanfaatan dan pengoptimalan

pangan lokal yang ada dan dimiliki masyarakat setempat. Hanya saja,

masyarakat masih rendah dan masyarakat (petani) masih menganggap pangan

beras/nasi merupakan makanan yang bermartabat dan pangan lain seperti

jagung, umbi-umbian dan kacang, kedelai merupakan pangan yang apabila

dikonsumsi menurunkan martabat. “Pemerintah terus menggalakkan kepada

anak-anak agar membiasakan makan umbi-umbian, seperti talas, ganyong,

jagung, sukun sebagai pengganti beras pangan lokal seperti ini memiliki kadar

protein yang cukup tinggi dengan beras,” (Sumber Koran Pos Kupang, kamis

17/10/2012 ).

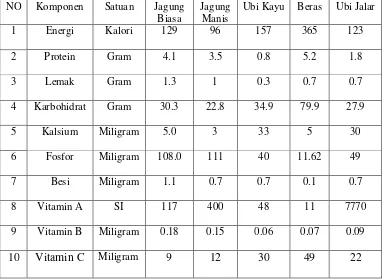

Tabel 1

Sumber Nutrisi Di Dalam Beras dan Makanan Lokal

NO Komponen Satuan Jagung

Pada Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Drs. Palulu P.

Ndima, M.Si. pada Hari Pangan Sedunia ( Selasa 9 Oktober 2012 )

mengatakan bahwa masalah ketahanan pangan, khusunya beras menjadi

persoalan besar di negara ini. Jika persediaan pangan tidak mencukupi, maka

rakyatpun akan terancam kelaparan. Sesuai dengan surat edaran nomor:

Bimas. 521/627/XI/2012, tanggal 20 September 2012, tentang himbauan

untuk melaksanakan Program Nasional“One Day No Rice” maka, masyarakat

Sumba Timur diharapkan agar dapat mengurangi ketergantungan

mengkonsumsi beras dan dapat diganti dengan pangan lain seperti laporan

panitia yang disampaikan oleh Ir. Yohanis Radamuri selaku Kepala Badan

Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Salah satu tujuan

dari perayaan HPS tahun 2012 ini, adalah masyarakat dapat mengembangkan

tanaman pangan lokal melalui program Percepatan Pengembangan Konsumsi

Pangan (P2KP) dan mensosialisasikan aneka jenis pangan lokal dari beberapa

kecamatan/kelurahan/wilayah/daerah di Sumba Timur agar dapat mengelola

makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis pangan

lokal. Dari tujuan tersebut diharapakan agar dapat menumbuhkan kesadaran

masyarakat Sumba Timur terhadap berbagai sumber daya alam.( Sumber :

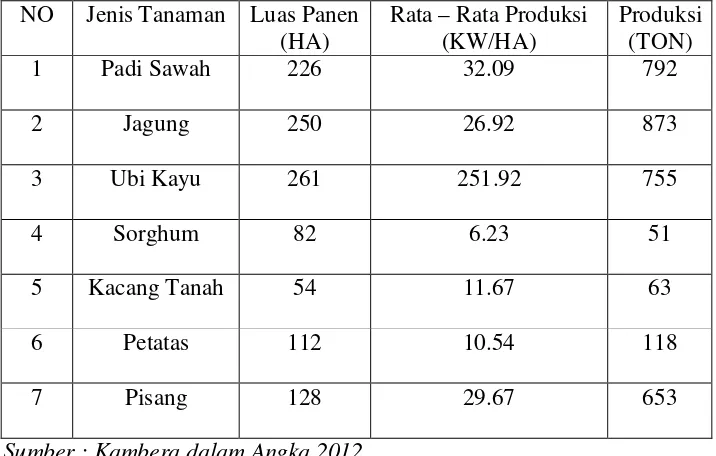

Tabel 2

Rata – Rata Produksi Tanaman di Kecamatan Kambera

NO Jenis Tanaman Luas Panen

Sumber : Kambera dalam Angka 2012

Pada tabel 2 di jelaskan bahwa jumlah produksi jagung yaitu sebanyak

873 Ton masih lebih tinggi di banding padi sawah yang ,asih berkisar 792

Ton, hal ini sangat tepat apabila diversifikasi pangan dicanangkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 130 tahun 2009 tentang diversifikasi

pangan melalui gerbang Hilu Liwanya dan ditindaklanjuti dengan Surat

Edaran No.Bimas. 521/627/1 X/2012 tentang Satu Hari Tanpa Beras maka

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Badan Bimas dan Ketahan

Pangan berupaya untuk mengubah pola ketergantungan masyarakat dari beras

beralih ke ubi-ubian. Hilu Liwanya di dalam bahasa sumba timur

lintas, yang di maksud adalah kembali mengkonsumsi pangan lokal yang

pernah dilakukan leluhur. Diversifikasi pangan melalui gerbang Hilu Liwanya

mempunyai tujuan yaitu diselenggarakan sebuah gerakan pengembangan

pangan lokal secara terpadu dalam rangka meningkatkan kualitas dan

kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat di wilayah

Kabupaten Sumba Timur. Gerbang Hilu Liwanya juga dimaksudkan agar

masyarakat kembali mengkonsumsi pangan lokal dan mengurangi

ketergantungan pada beras dan non terigu, meningkatkan ketahaanan pangan

dan kesejahtraan masyarakat, berkembangnya usaha masyarakat berbasis

lokal, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya melalui gerakan pengembangan tanaman lokal. Program kebijakan ini

adalah salah satu upaya dari Bupati melalui Badan Bimas dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Sumba Timur untuk mengatasi keadaan rawan pangan

yang sedang melanda Kabupaten Sumba Timur.

Dari uraian latar belakang dan fenomena – fenomena yang ada di atas

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Judul

“IMPLEMENTASI KEBIJ AKAN DIVERSIFIKASI PANGAN

MELALUI GERBANG HILU LIWANYA DI KECAMATAN

1.2 Per umusa n Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah diuaraikan di atas, maka

perumusan masalah yang dapat di kemukakan penulis sebagai berikut :

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang

Hilu Liwanya di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur ? “

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan

Melalui Gerbang Hilu Liwanya di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba

Timur.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah

pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Melalui

Gerbang Hilu Liwanya di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur .

2. Bagi instansi

Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi, Badan Bimas

dan Ketahanan Pangan dan Pemerintah serta instansi-instansi yang terkait

dalam Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu

3. Bagi Universitas

Untuk menambah pemberdaharaan pada perpustakaan Universitas

Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur, khususnya pada Fakultas

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah ada dan telah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan pengkjian dan masukan berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Moch.Agus Kristono Budianto (2008) dari Jurusan FKIP Biologi Universitas Muhammadyah Malang yang berjudul “ Model Pengembangan Ketahanan Pangan Berbasis melalui Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal “, Model ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik dan upaya edukasi dan advokasi publik dalam bidang pangan untuk mendorong terwujudnya ketahanan pangan nasional

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah Snowball sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara mendalam, observasi peran serta, dan Focus Group Dicussion (FGD).Data penelitian yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif (Content Analysis, dan Domain Analysis).

lokal di Kabupaten Lumajang, Malang, dan Blitar, 2) Optimalisasi peran kearifan lokal dapat dijadikan fokus utama dalam upaya mengembangkan ketahanan pangan berbasis pisang, dan 3) Beberapa komponen penting dan strategis dalam model pengembangan ketahanan pangan berbasis pisang melalui revitalisasi nilai kearifan lokal dan penguatan kelembagaan kelompok tani adalah: a) kearifan lokal (penguatan penggunaan bahan pangan berbasis lokal, peran perempuan, peran tokoh masyarakat/agama, gotong royong, guyub rukun, desa mandiri pangan, pertanian ramah lingkungan., pertanian multikultur, dan perencanaan berbasis masyarakat). 2. Ni Made Suyastiri Y.P( 2010), dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Yogyakarta, yang berjudul “ Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul ”.

Dari uraian latar belakang maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul ?”.

diversifikasi pangan pokok berbasis potensi lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga pedesaan.

Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti situs kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada sekarang. Metode pelaksanaan penelitian menggunakan metode survai dengan mengambil lokasi penelitian di lokasi Senim Kabupaten Gunung Kidul. Adapun hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan: dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada beras rumah tangga pedesaan di Kecamatan Semin memanfaatkan sumber daya lokal yang berbasis non beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya, seperti jagung, ubi, dan ketela pohon yang mampu mengurangi ketergantungan pada beras.

2.2 Landasan teori

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang statis oleh karena suatu situasi yang ditandai dengan berbagai problem. Kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris ”policy”. Namun banyak orang berpandangan bahwa istilah kebijakan disejajarkan dengan kebijaksanaan.

konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak ( tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Kebijakan menurut Siagian adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk digunakan sebagai landasan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1985:42). Sebagai landasan untuk bertindak, keputusan tersebut bisa sebagai sebuah isu yang dapat mempengaruhi berbagi bidang kehidupan. Isu kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang meluas bagi kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Anderson dalam Nurcholis ( 2005 : 158 ) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah.

Menurut Thomas R. Dye ( 2004 :29)Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas.Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Menurut Anderson (1975) Kebijakan publik adalah kebijakan kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Sedangkan menurut Chief J.O. Udoji (1981) Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “ An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain. 6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan

menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Dengan pengertian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan – tindakan untuk kepentingan masyarakat.

2.2.1.1 Ciri – Ciri Kebijakan Publik

Anderson dan Zainal Abidin ( 2002 : 41 ) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan Publik, sebagai berikut :

1. Setiap kebijakan mesti ada tujuan. Artinya pembuatan kebijakn tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya.

3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.

4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk dapat melaksanakan atau menganjurkan. 5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan

untuk masyarakat mematuhinya.

2.2.1.2 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu : a. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilitator).

b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator).

c. Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai koordinator).

d. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor).

2.2.1.3 Tahap – Tahap Dalam Kebijakan Publik

Menurut William Dunn ( 1999 : 24 ) Tahap – Tahap kebijakan dibagi menjadi :

5. Tahap Penilaian kebijakan

Tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut a. Tahap Penyusunan Agenda

Dalam penyusunan agenda semua permasalahan yang ada menempatkan masalah pada agenda publik untuk kemudian dibahas bersama sampai pada penentuan keputusan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang ada atau yang diusulkan untuk memecahkan masalah yang didalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan terpilih.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan kebijakan melalui dukungan stakelholders atau pelaku yang terlibat.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. e. Tahap Penilaian Kebijakan

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penelaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan.

2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

2.2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders).

Kamus Webster dalam Wahab (2004 : 64) merumuskan secara pendek bahwa to implement ( mengimplementasikan ) berarti to provide the means for carrying out ( menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu ) to give partical effect to ( menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu ).

perlu meperhitungkan segala tindakan dalam mengimplementasikannya sehingga konsekuensi sebagai hasil dari kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (dalam Wahab, 1997:65)

Implementasi merupakan pelaksanaan atas suatu kegiatan dimana dalam pelaksanaan tersebut di dasarkan pada suatu aturan tertntu. Implementasi atas suatu program atau aturan tersebut sering dinamakan dengan implementasi kebijakan.

Menurut Grindle dalam buku yang berjudul Analisa Kebijaksanaan

Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang sangat perlu dalam proses pencapaian tujuannya. Untuk itu pelaksanaan kebijakan perlu menyesuaikan keadaan dan membangun situasi yang mampu memberdayakan sasaran penerapan kebijakan. Udoji mengemukakan bahwa: “The execution of policies is a important if not more important policy making. Policy will remain dreams or blue prints file jacket

1. Aspek isi kebijakan

2. Aspek informasi kebijakan 3. Aspek dukungan kebijakan

4. Aspek pembagian potensi kebijakan a. Aspek isi kebijakan

Isi kebijakan yang dilaksanakan dapat mempersulit pelaksanaannya dengan berbagai cara. Ketidakjelasan isi kebijakan seperti tujuan kebijakan tidak terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada kebijakan yang akan dilaksanakan dapat menunjukan kekurangan-kekurangan yang sangat mempengaruhi kebijakan.

b. Aspek informasi kebijakan

Pelaksanaan kebijakan memperkirakan bahwa aktor-aktor yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Kekurangan informasi akan dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat baik pada objek kebijakan maupun pada pelaksana kebijakan.

c. Aspek dukungan kebijakan

masalah, latar belakang historis, tradisi mengenai cara bagaimana pelaksanaan di organisasi.

d. Aspek pembagian potensi kebijakan.

Pembagian potensi kebijakan mencakup tingkat diferensiasi tugas-tugas dan wewenang masalah koordinasi terutama jika kepentingan terwakili sangat berlainan, timbulnya masalah-masalah pengawasan ataupun timbulnya pergeseran tujuan, struktur organisasi pelaksana kebijakan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai dengan pembatasan-pembatasan yang kurang jelas akan mempengaruhi juga pelaksanaan kebijakan.

juga kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya.

2.2.2.2 Tahap – Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifitas implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka di perlukan adanya tahap – tahap implementasi kebijakan.

M. Irfan Islamy ( 1997, 102 – 106 ) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

a. Bersifat Self – Executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.

b. Bersifat Non – Executing, yang berate bahwa suatu kebijakan public perlu diwujudkan dan dilaksanakanoleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn dalam Solichin Abdaul Wahab mengemukakan sejumlah implementasi sebagai berikut : Tahap I : Terdiri atas kegiatan – kegiatan :

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.

b. Menentukan standar pelaksanaan.

c. Menentukan biaya yang digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap III : Merupakan kegiatan – kegiatan : a. Menentukan jadwal

b. Melakukan pemantauan

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan dengan sesuai dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, mempelejari kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa – peristiwa dan kegiatan – kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyngkut usaha – usaha untuk mengadministrasi maupun untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga – lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran ( target group ) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, social yang berpengaruh pada implementasi kebijakan Negara.

2.2.2.3 Aktor – Aktor Implementasi Kebijakan

peradilan, kelompok - kelompok penekan, dan organisasi - organisasi komonitas.

1. Birokrasi, pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administarsi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

2. Badan legislative, juga dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail.

3. Lembaga peradilan, dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.

4. Kelompok kepentingan, dikarenakan dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilalukan oleh birokrasi, maka banyak kelompok – kelompok kepentigan yang ada dimasyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi.

5. Organisasi komonitas, dalam hal ini adalah masyarakat baik individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu baik sebagai obyek dan atau subyek program.

2.2.2.4 Unsur – Unsur Implementasi

1. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana adalah implementor kebijakan yang ditarapkan Dimock dan Dimock dalam Tachjan ( 2006 : 28 ) sebagai berikut :

Pelaksana kebijakan merupakan pihak – pihak yang menjalakan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Pihak yang terbilat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelasakan oleh Ripley dan FranKlin dan Tachjan ( 2006i : 27 ) : dengan begitu, unit – unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penentuan kebijakan public, dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan public tidak mempunyai arti penting tampa tindakan – tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindlen dalam Tachjan ( 2006i : 31 ) bahwa “ Implementasi is that set of activities directed toward putting out a program into effect “. Menurut Terry dalam Tachjan ( 20006 : 31 ), program merupakan :

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah mengambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan biaya.

Konsep dalam implementasi public dalam Tachjan ( 2006 : 35 ) terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Merancang bangun ( design ) program beserta perincian dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukutan prestasi yang jelas serta biaya dan swaktu.

2. Melaksanakan ( Aplication ) program dengan mendayagunakan struktur dan personalia, dan serta sumber – sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.

3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana – sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi ( hasil ) pelaksana kebijakan.

2.3 Diver sifikasi Pangan

2.3.1 Pengerian Diver sifikasi Pangan

Sementara Suhardjo (1998) menyebutkan bahwa pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan.

Menurut Tampubolon ( 1998 ), diversifikasi pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak tergantung pada satu jenis pangan saja tetapi lebih terhadap berbagai jenis pangan mulai dari aspek produksi, aspek pengolahan, aspek distribusi hingga aspek konsumsi pangan di tinggak rumah tangga.

Menurut Peraturan Bupati No 130 Tahun 2009 Kabupaten Sumba Timur, Diversifikasi pangan adalah penganekaragaman pangan atau proses pemilihan pangan yang tidak tergantung pada satu jenis bahan saja, tetapi terdapat bermacam – macam bahan pangan mulai dari aspek produksi, aspek distribusi hingga aspek konsumsi pangan ditingkat rumah tangga.

mutu gizi masyarakat secara kualitas dan kuantitas, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

Pengertian Diversitifikasi Pangan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia ( 2002 : 223 ) adalah penganekaragamanan pangan.

Dengan pengertian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa Diversifikasi Pangan adalah penganekaragaman berbagai jenis pangan lokal.

2.3.2 Str ategi Dalam Implementasi Diversifikasi Pangan

Suksesnya divertifikasi pangan di dasarkan pada pengalaman petani dalam mengikuti program ketahanan pangan seperti :

1. Peningkatan kemampuan yang memungkinkan petani mampu mengembangkan praktek budaya tradisional dan sistem-sistem budidaya keanekaragaman pangan.

2. Pengembangan sumber daya manusia dan lembaga lokal untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertahankan berbagai usaha dan kegiatan pelestarian ( pelatihan, lokakarya ).

3. Pelatihan anggota kelompok petani terhadap bank benih seperti keterampilan untuk mengumpulkan, melestarikan, bertukar informasi. 4. Pelatihan terhadap ketua kelompok tani untuk partisipasi dalam

perbaikan lahan ( seleksi asal usul tanah produksi benih pembersihan dan penyebaran informasi serta pelatihan bagi petani ).

6. Pengembangan akses terhadap pasar. 2.4 Pangan Lokal

2.4.1 Pengertian Pangan Lokal

Pangan merupakan beberapa substansi yang menyiapkan nutrient necessary untuk memelihara kehidupan dan pertumbuhan ketika di konsumsi ( Nurlinda. 2010). Pangan lokal didefinisikan sebagai pangan yang di produksi setempat ( suatu wilayah atau daerah ) dengan tujuan ekonomi atau konsumsi ( Deptan, 2005 dalam Yulianis, 2009 )

Pangan pokok difenisikan sebagai pangan yang dikonsumsi secara rutin sehari – hari dalam jumlah yang besar sebagai sumber energi. Pangan pokok utama adalah pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk ( Khumaidi, 1997 dalam Ariani 2011 ).

Bagi keluarga petani di Negara berkembang, jenis tanaman yang diproduksi merupakan faktor yang sangat penting dalam konsumsi pangan masyarakat karena perbaikan kualitas makanan sehari – hari penduduk di pedesaan sangat tergantung pada pertimbangan produksi pangan yang dihasilkan petani ( Suharjo 1989 dalam Ratnaninggsi 1996 ).

akan energy dan protein telah terpenuhi, maka kecukupan zat – zat gizi yang lain pada umumnya telah terpenuhi atau sekurang – kurangnya tidak terlalu sukar untuk memenuhi dengan asumsi bahwa makanan yang telah dikonsumsi telah beragam.

Konsumsi pangan yang terdiri dari beragam bahan makanan akan memberikan mutu yang lebih baik dari pada makanan yang dikonsumsi secara tunggal. Hal ini dapat terjadi karena ada efek saling mengisi artinya kekurangan zat gizi suatu jenis pangan dapat diisi atau dilengkapi oleh zat gizi dari pangan lain.

2.4.2 Ketahanan Pangan

Terjadinya kasus rawan pangan dan gizi buruk di beberapa daerah menunjukan bahwa masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi pangan di sisi makro saja melainkan juga memperhatikan program – program yang terkait dengan fasilitas peningkat akses terhadap pangan atau asupan gizi baik di tingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri.

pangan dan gizi buruk menunjukan bahwa ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan serta konsumsi pangan yang bergisi, beragam dan seimbang menjadi masalah bagi masyarakat.

Kondisi rawan pangan yang lebih parah akan berdampak pada terjadinya kelaparan dimana individu tidak mampu memenuhi 70 persen kebutuhan pangan dan gizinya secara berturut – turut dalam dua bulan dan diikuti dengan penurunan berat badan karena masalah daya beli atau masalah ketersediaan pangan.

Ketahanan pangan menurut Badan Bimas dan Ketahanan Pangan (2004) dalam Masitho (2009) merumuskan sebagai kondisi terpenuhi pangan bagi keluarga rumah tangga yang tercermin dari 1. Tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, 2.aman, 3. Merata, 4. Terjangkau.

Dengan pengertian tersebut maka mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut :

1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan luas, pangan yang mencangkup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

merugikan serta membahayakan kesehatan manusia serta aman dari kaidah agama.

3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia harus merata diseluruh tanah air.

4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah di peroleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

2.4.3 Pengembangan Pangan Lokal

Diversifikasi konsumsi pangan akan mempunyai nilai manfaat yang besar apabila mampu menggali dan mengembangkan sumber – sumber pangan lokal yang ada. Peningkatan cita rasa, mutu dan keamanannya melalui penganekaragaman pangan horizontal (aneka bahan), penganekaragaman vertikal (aneka hasil olahan) atau penganekragaman regional/wilayah dan social budaya diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan pangan inpor.

buah buahan. Hai ini dimaksud bahwa semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizi.

Kebijakan pengembangan pangan lokal diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah diversifikasi konsumsi pangan sekaligus ketahanan pangan serta pendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan gizi pangan setiap penduduk. Kecukupan pangan tersebut dihasilan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Pengembangan pangan lokal dimaksud untuk mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, mengembangkan sumber pendapatan keluarga tani, meningkatkan mutu dan citra rasa pangan lokal, serta meningkatkan ketrampilan petani dalam berusaha tani ( Deptan 2000b dalam Yulianis 2009).

Pengembangan komoditas pangan diarahkan pada diversifikasi produksi maupun konsumsi pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya dan budaya pangan daerah. Pendekatan diatas memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya pangannya untuk menopang kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pangan lokal, berkembangnya aneka pangan lokal yang berkualitas dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga secara berkesinambungan ( Deptan, 2000 dalam Yulianis 2009).

Teknologi dapat perperan sebagai penghela diversifikasi pangan secara simulitan. Untuk itu inovasi yang terus menerus dan selaras kebutuhan konsumen merupakan kunci sukses pendekatan ini (Syah 2010). Introduksi teknologi dalam pengembangan produk olahan berbasis bahan baku lokal diharapkan dapat memperluas pilihan penemuhan bahan pangan masyarakat Indonesia. Saat ini telah berkembang berbagai olahan teknologi pengolahan bahan pangan non beras yang sederhana, praktis dan dapat diaplikasikan oleh semua kalangan, produk olahan tersebut mampu meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi.

2.5 Peraturan Pr esiden Tentang Kebijakan Percepatan Penganekar agaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dimana dasar Pertimbangan di keluarkan Peraturan Pemerintah Tersebut adalah :

Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi.

b. Bahwa penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan.

c. Bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local secara terintegrasi dan berkesinambungan.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Sehingga dalam menetapkan Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

(1) Menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

2.6Peraturan Bupati Sumba Timur No 130 Tahun 2009 Tentang Diver sifikasi Pangan Melalui Gerbang “ Hilu Liwanya “ di Kabupaten Sumba Timur

2.6.1Makna Slogan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya a. Menurut Perbub Kabupaten Sumba Timur No 130 Tahnu 2009 tentang

Diseversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya, kata Hilu Liwanya mengadung makna :

Gerakan pengembangan tanaman lokal seperti, Hili ( keladi ), Luwa, Luwa ai ( ubi kayu ), Litang,Iwi ( gadung ), Gayong yang disinonimkan dengan nama Hilu Liwanya.

b. Rangkaian Kata Hilu Luwanya mempunyai makna:

1. Hilu Liwanya dalam bahasa Sumba Timur mengandung makna Napak Tilas yaitu : kembali kejalan yang pernah di lintas yang maksudnya adalah kembali mengkonsumsi pangan lokal.

2. HiluLuwanya dapat mengajak warga sumba timur untuk membangun citra dalam upaya pengembangan panganan lokal di Kabupaten Sumba Timur.

membangkitkan emosi dan menyentuh hati masyarakat untuk kembali kepada kebiasaan – kebiasaan leluhur mengkonsumsi pangan lokal. 2.6.2 Tujuan Diver sifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya

Dalam upaya penangulangan gejala rawan pangan dan agar implementasinya lebih efektif, efisien, dan terpadu maka di keluarkanlah Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Timur No 130 Tahun 2009 dengan Tujuan :

a. Mengembangkan pangan Lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahtraan masyarakat.

b. Berkembangnya usaha ekonomi rakyat berbasis pangan lokal.

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui gerakan pengembangan tanaman lokal seperti Hili, Luwa, Luwa ai, Litang, Iwi, dan Ganyong ( Hilu Liwanya).

2.6.3 Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Implementasi Diver sifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya

1. Gerakan penanaman pangan lokal sebagai pangan alternatif dan pengembangan makanan spesifik wilayah dari setiap desa/kecamatan baik dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa dan kelompok maupun kegiatan pemanfaatan pekarangan.

3. Memberikan bantuan bibit pangan lokal untuk dibudidayakan di lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4. Penyajian pangan lokal pada setiap pertemuan acaraa – acara pemerintahan.

5. Pelatihan pengolahan pangan lokal menjadi pangan pokok yang bercita rasa tinggi dan bernilai ekonomis.

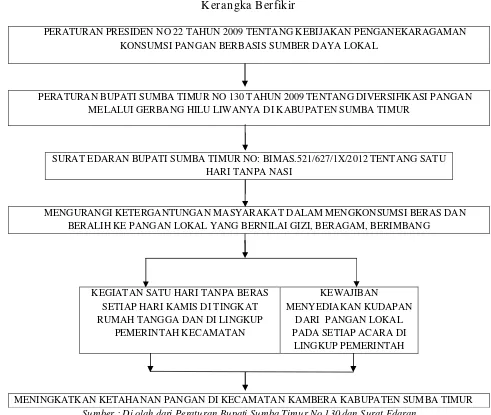

2.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Ber fikir

PERATURAN PRESIDEN NO 22 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NO 130 TAHUN 2009 TENTANG DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI GERBANG HILU LIWANYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

SURAT EDARAN BUPATI SUMBA TIMUR NO: BIMAS.521/627/1X/2012 TENTANG SATU HARI TANPA NASI

MENGURANGI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT DALAM MENGKONSUMSI BERAS DAN BERALIH KE PANGAN LOKAL YANG BERNILAI GIZI, BERAGAM, BERIMBANG

KEGIATAN SATU HARI TANPA BERAS SETIAP HARI KAMIS DI TINGKAT RUMAH TANGGA DAN DI LINGKUP

PEMERINTAH KECAMATAN

KEWAJIBAN

MENYEDIAKAN KUDAPAN DARI PANGAN LOKAL PADA SETIAP ACARA DI

LINGKUP PEMERINTAH

MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN SUMBA TIMUR Sumber : Di olah dari Peraturan Bupati Sumba Timur No 130 dan Surat Edaran

43 3.1 J enis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat

deskriptif kualitatif yang mencoba menggambarkan secara mendalam suatu

objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan maksud ingin

memperoleh gambaran yang komperhensif dan mendalam tentang

Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya

di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur. Secara teoritis menurut

Bagdan dan Taylor dalam Moleong ( 2004:4 ), penelitian kualitatif sebagai

penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa kata – kata tertulis atau

lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.

Prosedur penelitian ini diarahkan pada situasi dan individu secara utuh

sebagai objek penelitian sebagaimana di nyatakan Meleong ( 2004 : 4 ),

bahwa pendekatan kualitatif diarahkan pada situasi dan individu tersebut

secara holistik ( utuh ) dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasikan

individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan

sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia

baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Sehinggah dalam penelitian

ini penulis berusaha mendiskripsikan dan mengkaji Implementasi Kebijakan

Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya di Kecamatan Kambera

Kabupaten Sumba Timur.

3.2 Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti

untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna

memperoleh data yang akurat. Agar memperoleh data yang akurat atau

mendekati kebenaran sesuai fokus penelitian, maka penulis memilih dan

menetapkan lokasi penelitian ini di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba

Timur. Lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan

Kambera Merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah perkotaan

Kabupaten Sumba Timur dengan yang tingkat ketergantungan terhadap beras

masih sangat tinggi.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2004 : 97 ), fokus penelitian dalam penelitian

penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Fokus penelitian dalam penelitian kualititatif berkaitan erat dengan

perumusan masalah, Dimana masalah penelitian dijadikan acuan dalam

menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat

berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian

dilapangan, maka fokus penelitian yang adalah :

1. Program kegiatan satu hari tanpa beras dengan mengkonsumsi pangan

lokal di tingkat rumah tangga maupun di lingkup Pemerintah Kecamatan

Kambera Kabupaten Sumba Timur, dengan sasaran kajian sebagai berikut:

1) Penyebaran informasi dan sinkronisasi program lewat

musrenbangcam.

2) Penyuluhan , sosialisasi, promosi dan publikasi konsumsi pangan

beragam, bergizi,seimbang dan aman.

3) Gerakan penanaman pangan lokal sebagai pangan alternatif

4) Pemberian bantuan bibit pangan lokal bagi kelompok – kelompok

tani yang dibudidayakan dilahan pekarangan untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga.

5) Sosialisasi disekolah dasar mengeni pangan lokal untuk

rapat maupun kegiatan lain di lingkup pemerintahan Kecamatan Kambera

Kabupaten Sumba Timur , dengan sasaran kajian yaitu :

1) Penyajian pangan lokal pada setiap pertemuan di tingkat rumah

tangga, keluarga, masyarakat dan acara – acara pemerintahan.

2) Pelatihan pengelolahan pangan lokal menjadi pangan pokok maupun

kudapan yang bercita rasa tinggi.

3) Pemberian bantuan alat / mesin penepungan.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2004:157), sumber data utama

dalam penelitian kualitatif ialah berasal dari informan yang berupa kata-kata

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan Kunci (Key Person)

Informan kunci, dimana pemilihannya secara purposive sampling dan

diseleksi melalui teknik snowball sampling yang didasarkan atas subyek yang

menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang

benar-benar relevan dan kompeten. Dalam hal ini yang menjadi informan

kunci ( key person ) adalah Camat Kambera yaitu Bapak Kristo U.Nd.

Njurumana,S.Sos. M.Si dan Kepala Badan Bimas dan Ketahanan Pangan

Sampling “.

2. Tempat dan Peristiwa

Berbagai peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan masalah atau

fokus penelitian yaitu di wilayah Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba

Timur .

3. Dokumen

Berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian,

seperti kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten

Sumba Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, terdapat tiga proses kegiatan

yang dilakukan peneliti menurut Moleong (2004:128-222), yaitu:

1. Proses memasuki lokasi (Getting In)

Agar proses pengumpulan data informasi berjalan baik, peneliti

terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik kelengkapan

administrasi maupun semua persoalan yang berhubungan dengan setting dan

subyek penelitian dan mencari relasi awal. Dalam memasuki lokasi penelitian,

penelitian menempuh pendekatan formal dan informal serta menjalin

hubungan yang baik dengan informan ( Moleong , 2004 : 128 ). Maka dalam

Pembangunan Nasional.

2. Ketika berada dilokasi penelitian (Getting along)

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara awal maupun observasi

untuk mencari informasi yang lengkap dan tepat serta menangkap makna

intisari dari informasi dan fenomena yang diperoleh tentang Diversifikasi

Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya di Kabupaten Sumba Timur.

3. Pengumpulan Data (Logging the data)

Menurut Bugin (2001:129), teknik pengumpulan data adalah bagian

instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu

penelitian. Kesalahan penggunaan teknik pengumpulan data jika tidak

digunakan semestinya akan berakibat fatal terhadap hasil-hasil yang

dilakukan.

Ada beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan dalam rangka

memperkuat dan meyakini hasil wawancara dan studi dokumenter, dengan

mencatat segala kejadian dan fenomena yang terjadi selama mengadakan

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu dengan dua orang pihak

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

diwawancarai (responden) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.Pada

teknik ini peneliti mengandalkan tatap muka dan berinteraksi Tanya jawab

langsung dengan pihak informan atau subyek untuk memperoleh data. Dalam

penelitian ini informanya adalah:

1. Camat Kambera, Bapak Kristo U.Nd. Njurumana,S.Sos. MSi

2. Kepala Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur,

Bapak Ir. Yohanes Radamuri, S.Sos. MSi

3. Masyarakat.

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara

atau observasi, maka perlu juga digunakan data tertulis yang telah ada dan

mampu digunakan sebagai pendukung pencapaian tujuan penelitian. Dalam

hal ini dokumen yang didapat dari Badan Bimas dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Sumba Timur.

3.6 Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman ( 1992 : 16), teknik analisa data

kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin pada saat

penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dalam penelitian kualitatif digunakan analisa data yang telah

dikembangkan oleh Menurut Miles dan Huberman (1992:20) dengan

menggunakan analisa model interaktif melalui empat prosedur yaitu:

1. Penggumpulan Data

Data tersebut yang dikumpulkan merupakan data yang berupa

kata-kata. Data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi.

2. Reduksi Data

Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan

pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang

tertulis dilapangan.

3. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat

perjanjian-perjanjian, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa

yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penelitian

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data

penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali

yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama penelitian mencatat suatu

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta

tukar pikiran, dengan kata lain makna yang terkandung dalam kata harusdiuji

kebenaranya dan kecocokannya (validitasnya).

Adapun proses analisis data secara interaktif dapat disajikan dalam

bentuk skema di bawah ini sebagai berikut:

Gambar 2

Gambar Analisis Data Interaktif

Sumber : Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman Penerjemah : Tjetjep

Rohendi Rohidi (1992:20)

3.7 Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan standart untuk melihat derajat

kepercayaan atau kebenaran pada hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif Pengumpulan Data

Penyajian Data Reduksi Data

keabsahan data. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong ( 2002 : 173 –

174 ), untuk menjamin keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan

yaitu :

1. Derajat kepercayaan ( credibility)

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan

konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi sebagai :

Pertama, melaksanakan instruksi sedemikian rupa sehingga tingkat

kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukan derajat

kepercayaan hasil –hasil penemuan dengan jalan membuktikan oleh

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Beberapa cara yang

dapat dilakukan dalam hal ini adalah :

a) Pengamatan terus menerus, dengan pengamatan yang dilakukan

terus menerus peneliti dapat memperhatikan sesuatu lebih

mendalam.

b) Membicarakannya dengan orang lain. Sebagai langkah untuk

berdiskusi dengan orang lain yang hanya memiliki pengetahuan

tentang pokok penelitian yang diterapkan, hal ini sebagai usaha

untuk memenuhi derajat kepercayaan.

c) Melakukan trigulasi. Untuk memeriksa kebenaran data tertentu

yang berlainan dan dalam penelitian ini metode tersebut digunakan

untuk menguji data para informan dengan dokumen yang ada.

d) Mengadakan pemeriksaan ulang. Berarti memeriksa ulang secara

garis besar setelah wawancara degan para informan peneliti.

2. Keteralihan ( trasferability)

Adalah sebagai persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan antara

konteks pengirim dan penerima. Untuk proses ini peneliti mencari dan

mengumpulkan data kejadian dan empiris dalam konteks yang sama.

Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data

deskriptif secukupnya. Untuk memenuhi kkriteria ini maka peneliti

berusaha untuk menyajikan hasil penelitian dengan memperbanyak

wawancara ilmiah melalui penjelasan secara terperinci.

3. Ketergantungan ( dependability)

Dalam hal ini yang dilakukan adalah memeriksa proses penelitian dan

taraf kebenaran serta penafsirannya. Untuk itu peneliti perlu menyediakan

data sebagai berikut :

a) Data mentah, seperti : catatan pada saat observasi dan wawancara,

hasil rekaman ( jika ada ) dan sebagaimana yang disajikan dalam

bentuk laporan dilapangan.

hubungan, literatur dan laporan akhir.

d) Catatan mengenai proses data yang digunakan, yakni mengenai

metodologi, disain, strategi, prosedur, rasional, usaha – usaha agar

penelitian tercapai, serta upaya untuk melakukan pemeriksaan dan

pelacakan dari suatu kebenaran.

4. Kepastian ( comfrimability)

Dalam upaya mewujudkan kepastian penelitian, maka peneliti

mendiskusikan dengan dosen pembimbing, setiap rencana dan tahap

penelitian dan konsep yang dihasilkan dilapangan. Dengan demikian

diperoleh masukan untuk menambah kepastian dari hasil penelitian dan

55 4.1 Ga mbar an Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambar an Umum Kecamatan Kamber a

Secara administrasif Kecamatan Kambera terletak di Pulau Sumba

bagian utara Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur yang

terdiri dari 7 Kelurahan diantaranya Kelurahan Wangga, Kelurahan Prailiu,

Kelurahan Mauliru, Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Mulumbi, Kelurahan

Mauhau, Kelurahan Kambaniru dan 1 desa yaitu Desa Kiritana, 3

Dusun/Lingkungan, 52 Rukun Warga (RW), 156 Rukun Tetangga (RT), 5.726

rumah tangga, dengan jumlah penduduk sebanyak 31.268 orang, jadi

kepadatan penduduk Kecamatan Kambera per km2 sebanyak 601 orang.

Secara geografis wilayah Kecamatan Kambera terletak di sepanjang

pantai utara yang berbukit dan curah hujan yang sangat rendah dan tidak

merata tiap tahun. Dimana musim penghujan relatif pendek bila dibanding

musim kemarau. Kecamatan Kambera memiliki luas 52 km2 atau 5.200 hekta,

dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Sumba

- Sebelah Selatan : Kecamatan Kambata Mapambuhang

- Sebelah Barat : Kecamatan Kota Waingapu

4.1.2 Keadaan Penduduk di Kecamatan Kamber a

Penduduk Kecamatan Kambera sebagian besar merupakan warga asli

yang telah tinggal dan beraktifitas di daerah tersebut sejak beberapa generasi

yang berasal dari suku Sumba. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu,

maka mulai berdatangan penduduk dari luar pulau dan daerah lain, mereka

datang dari berbagai daerah, seperti Sabu, Kupang, Waikabubak, Jawa, Bali,

dan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Sebagian pendatang ada yang

bekerja sebagai pegawai negeri sipil ( PNS ), TNI/ABRI dan pedagang.

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Kambera bermata

pencaharian sebagai petani sebanyak 4.263 orang, peternak sebanyak 672

orang, nelayan sebanyak 206 orang, pedagang 545 orang, industri sebanyak

1.542 orang, PNS, TNI/ABRI sebanyak 1.500 orang, Pensiunan PNS,

TNI/ABRI sebanyak 1.356 orang, lainnya sebanyak 21.148 orang.

Petani di Kecamatan Kambera terdiri dari petani lahan kering yang

terdapat di Kelurahan Kiritana, dan disebagian besar di Kelurahan Wangga,

Prailiu, Malumbi dan Kambaniru, dan sebagian kecil petani lahan basah

(sawah) yang terdapat di Kelurahan Malumbi, Lambanpu, Kambaniru dan