SKRIPSI

INDAH RAMADHANTI 170904051

Public Relations

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

MEDAN

2021

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KUDETA PARTAI DEMOKRAT DI KOMPAS.COM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik INDAH RAMADHANTI

170904051 Public Relations

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU). Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.Tidak lupa saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang terdalam kepada kedua orang tua dan keluarga saya, Ayah (Hasanuddin Nasution) dan Ibu (Murniati) yang telah memberikan bantuan dukungan material maupun moral selama saya menempuh pendidikan selama ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hendra Harahap, M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing dan Dekan FISIP USU yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Dra. Dewi Kurniawati, M.Si., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP USU.

3. Ibu Emilia Ramadhani, MA, selaku Sekretaris Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Drs. Syafruddin Pohan, SH., M.Si., Ph.D selaku dosen pembanding yang telah memberikan saran-saran kepada peneliti dalam penelitian ini.

5. Staff Program Studi Ilmu Komunikasi; Kak Maya dan Kak Yanti yang dengan ramah dan sabar membantu peneliti dalam setiap proses permasalahan dan urusan perkuliahan.

6. Kak Farida Hanim, S.Sos., M.I.Kom. yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran selama proses penelitian ini.

7. Kak Rizka Aulia Maghfirah, senior Ilmu Komunikasi sekaligus yang telah meluangkan waktunya di tengah sibuknya bekerja dengan memberikan masukan serta mengoreksi skripsi peneliti.

8. Semua anggota grup Kenyang Kali; Ade Khairani, Patricia Astrid, Frans Dicky, Talitha Nabilah, Intan Husnul, Tasya Nandita, dan Achmad Rama yang telah menjadi teman-teman dekat peneliti selama masa perkuliahan dan juga penghibur di kala peneliti merasa jenuh dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih untuk tawa, air mata, hingga kegilaan akan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibagi selama ini.

9. Fane Vandania dan Sukma Novriyanti sekaligus sahabat baik peneliti yang tinggal berjauhan dengan peneliti selama masa perkuliahan. Terima kasih untuk dukungannya selama berteman selama 10 tahun.

10. Salma Ashila, Sharen Alya, Nervi Sarah, dan Tasya Andari sekaligus sahabat-sahabat baik peneliti yang juga tinggal berjauhan dengan peneliti.

Terima kasih atas suka dukanya selama berteman dengan peneliti sejak di bangku SMA.

11. Pers Mahasiswa Pijar, tempat peneliti mengemban ilmu dan belajar banyak hal. Banyak sekali yang peneliti dapatkan selama bergabung menjadi keluarga kalian selama 3 tahun. Semoga Pijar akan selalu jaya dan tetap menjadi yang terdepan. Selalu ingat akan jalan panjang untuk menuju langit yang biru

12. Sheella Tan, Claudia Anastasya, Salsabila Firdaus, Adiba Putri, Ameta Tarigan, dan Iasyah Putri serta teman-teman seperjuangan lainnya sejak masa menjadi mahasiswa baru yang telah memberikan banyak dukungan selama masa sebelum maupun sesudah pengerjaan penelitian ini.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini namun tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu. Peneliti ucapkan terima kasih banyak sekali lagi.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Kudeta Partai Demokrat di Kompas.com”. Ada beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini.

Pertama, penelitian ini digunakan untuk mengetahui model pembingkaian yang digunakan oleh Kompas.com dalam mengonstruksi berita Kudeta Partai Demokrat. Kedua, untuk menganalisis konstruksi Kompas.com atas berita Kudeta Partai Demokrat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis framing sebagai perangkat analisisnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis framing model William A. Gamson, Media Online, Keberpihakan Media, dan Pencitraan Politik Elektoral. Berfokus pada tujuan penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kompas.com membingkai berita mengenai kasus Kudeta Partai Demokrat dengan membangun konstruksi para pembaca agar bersimpati kepada Partai Demokrat terutama kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atas kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko. Selain itu, Kompas.com mengonstruksikan beritanya dengan memasukkan pernyataan-pernyataan yang berasal dari Partai Demokrat kubu AHY dibandingkan dengan kubu Moeldoko, 2) Dalam pemberitaan Kudeta Partai Demokrat di Kompas.com, penggunaan simbol sebagai cara untuk mengonstruksi realitas terlihat jelas. Topik pemberitaan yang peneliti dapatkan yaitu terkait dengan bagaimana sikap masing-masing dari AHY dan Moeldoko mengenai isu kudeta yang terjadi di Partai Demokrat. Kemudian, agenda setting juga dapat dilihat dari penempatan pada setiap artikel beritanya.

Kata kunci: Analisis Framing, Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Moeldoko, Kudeta Partai Demokrat, Kompas.com

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of the Framing of the Democratic Party Coup Report on Kompas.com". There are several purposes for doing this research. First, this study was used to determine the framing model used by Kompas.com in constructing the news of the Democratic Party Coup. Second, to analyze Kompas.com's construction on the news of the Democratic Party Coup. This study uses a qualitative methodology with framing analysis as an analytical tool. The theory used in this study is the analysis of William A.

Gamson's framing model, Online Media, Media Alignments, and Electoral Political Imagery. Focusing on the research objectives, the results of the research can be concluded as follows: 1) Kompas.com frames the news regarding the case of the Democratic Party Coup by building the reader's construction to sympathize with the Democratic Party, especially the Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) camp for the coup carried out by Moeldoko. In addition, Kompas.com constructs its news by including statements from the Democratic Party of AHY's camp compared to Moeldoko's camp, 2) In the news of the Democratic Party Coup on Kompas.com, the use of symbols as a way to construct reality is clearly visible. The topic of the news that the researchers got was related to how the respective attitudes of AHY and Moeldoko regarding the issue of the coup that occurred in the Democratic Party. Then, the agenda setting can also be seen from the placement on each news article.

Keywords: Framing Analysis, Democratic Party, Agus Harimurti Yudhoyono, Moeldoko, Democratic Party Coup, Kompas.com

DAFTAR ISI

SKRIPSI ... i

LEMBAR PERSETUJUAN ... ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

KATA PENGANTAR ... v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS ... viii

ABSTRAK ... ix

ABSTRACT ... x

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xivv

DAFTAR GAMBAR ... xv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Konteks Masalah ... 1

1.2. Fokus Masalah ... 8

1.3. Tujuan Penelitian ... 8

1.4. Manfaat Penelitian ... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Paradigma Kajian ... 10

2.1.1 Paradigma Konstruktivisme ... 10

2.1.2 Teori Konstruksi Sosial Media Massa ... 16

2.1.3 Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa ... 19

2.1.4 Media Massa Sebagai Sosial Arena ... 22

2.1.5 Penelitian Terdahulu ... 25

2.2 Uraian Teoritis ... 27

2.2.1 Analisis Framing ... 27

2.2.2 Analisis Framing William A. Gamson ... 31

2.2.3 Media Online ... 35

2.2.4 Keberpihakan Media ... 39

2.3 Model Teoritik ... 42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metodologi Penelitian ... 43

3.2 Objek Penelitian ... 45

3.3 Subjek Penelitian ... 46

3.4 Kerangka Analisis ... 46

3.5 Teknik Pengumpulan Data ... 48

3.6 Teknik Analisis Data ... 49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian ... 50

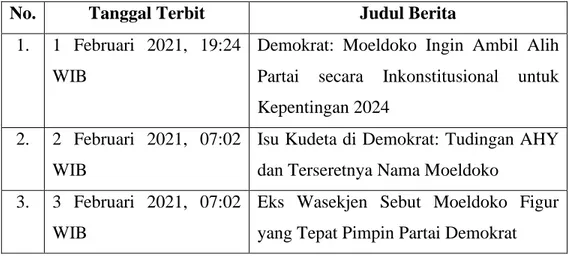

4.1.1 Analisis Framing Artikel Berita di Kompas.com ... 51

4.1.1.1 Analisis Framing Artikel Berita 1 ... 51

4.1.1.2 Analisis Framing Artikel Berita 2 ... 58

4.1.1.3 Analisis Framing Artikel Berita 3 ... 64

4.1.1.4 Analisis Framing Artikel Berita 4 ... 70

4.1.1.5 Analisis Framing Artikel Berita 5 ... 76

4.1.1.6 Analisis Framing Artikel Berita 6 ... 83

4.1.1.7 Analisis Framing Artikel Berita 7 ... 89

4.1.1.8 Analisis Framing Artikel Berita 8 ... 96

4.2 Pembahasan ... 102

4.2.1 Temuan Umum... 103

4.2.2 Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa ... 112

4.2.3 Media Massa Sebagai Sosial Arena ... 114

4.2.4 Keberpihakan Kompas.com ... 117

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan ... 120

5.2. Saran ... 121

Daftar Referensi ... 122

LAMPIRAN ... 128

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.1 Model Analisis Framing dan Metode Analisis yang 28 Digunakan

4.1 Objek Penelitian 50

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

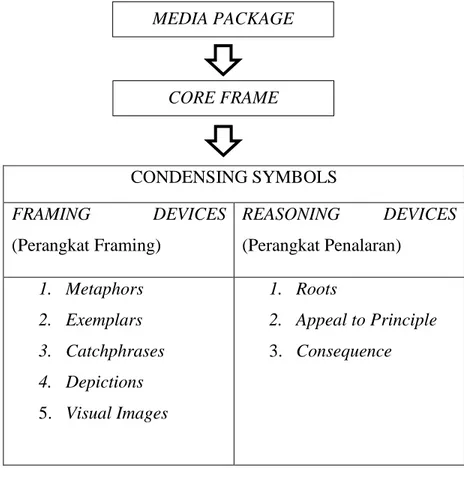

2.2 Model Analisis Framing Gamson dan Modigliani 33

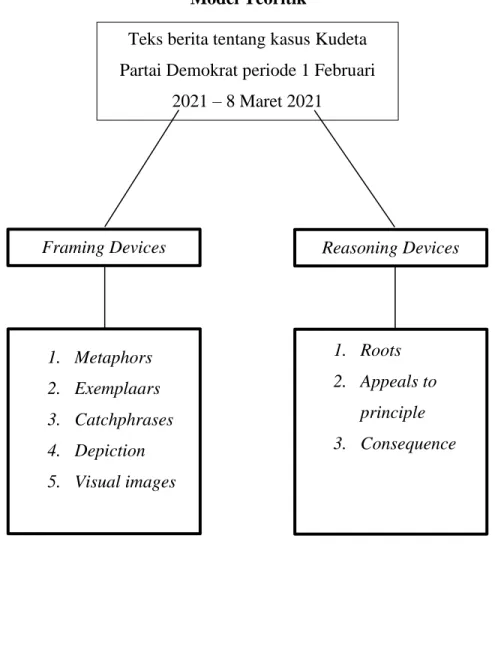

2.3 Model Teoritik 42

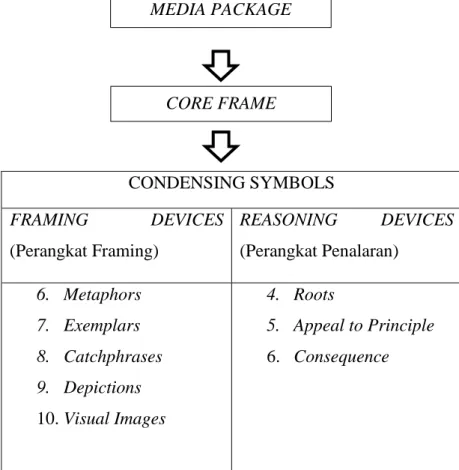

3.1 Model Analisis Framing Gamson dan Modigliani 47 3.2 Grafik Mengenai Pemberitaan Kudeta Partai Demokrat 48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Konteks Masalah

Senin, 1 Februari 2021 lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya siaran secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat. Beliau mengumumkan adanya kudeta yang terjadi pada partainya. AHY mengatakan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilan alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang akan mengancam kedaulatan dan eksistensi partai tersebut melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Menurutnya, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada pada lingkar terdekat dengan Presiden Joko Widodo dan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting. AHY menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader, mantan kader, dan juga melibatkan pihak luar eksternal Partai Demokrat yang dilakukan secara sistematis. Gabungan dari pelaku gerakan tersebut melibatkan lima orang; satu kader aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat kasus korupsi, satu mantan kader yang sudah keluar dari partai tiga tahun yang lalu, dan satu orang luar partai yang merupakan seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Beliau pun mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita tersebut. Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, mengatakan pengiriman surat ke Presiden berdasarkan keputusan dan komitmen kedua belah pihak.

Dilansir dari laman Twitter @tvOneNews, Herzaki Mahendra mengatakan bahwa gerakan politik ini sudah ada sejak sebulan yang lalu yang mencoba mengganggu kepemimpinan Ketua Umum AHY. Lalu, terdapat kabar kader Demokrat didekati secara intensif, terstruktur dan sistematis. Kader Demokrat dari daerah diundang ke salah satu hotel di Kuningan, Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan iming-iming ada bantuan dana bencana dan jabatan. Kenyataannya, dalam pertemuan tersebut justru menjelek-jelekan Partai Demokrat dan rencana adanya KLB. Lalu, datang seseorang yang juga akan mencalonkan Presiden 2024 dan Mantan Kader Partai Demokrat yang telah dipecat karena korupsi. Mereka menyebut telah mendapatkan restu dan mencatat sejumlah nama pejabat pemerintahan, termasuk Presiden Joko Widodo. Herzaki Mahendra mengonfirmasi bahwa sosok yang datang pada pertemuan tersebut adalah Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan.

Terkait dengan isu kudeta yang melibatkan namanya, Moeldoko pada akhirnya angkat bicara dengan melakukan konferensi pers di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Februari 2021 lalu. Moeldoko mengatakan seharusnya Demokrat tidak perlu takut dikudeta, karena masih ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY yang juga terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Demokrat. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada niatannya untuk maju menjadi calon presiden (capres) karena sudah terlalu banyak disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga tidak ada waktu untuk mengurusi pencapresan. Ia juga menyebutkan dirinya bukan siapa-siapa yang dapat menggalang KLB untuk merebut Partai Demokrat dan menganggap tuduhan ini seperti lucu-lucuan saja.

SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Demokrat juga turut angkat bicara terkait dengan partai yang sempat menjadi partai terkuat di Indonesia itu.

Lewat rekaman video, SBY menyebut ada keterlibatan Moeldoko dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. SBY dalam pernyataannya menyebut upaya Moeldoko dalam mengambil alih

kepemimpinan di Partai Demokrat tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh Moeldoko akan merugikan nama presiden. Sementara, soal nama lain yang sempat muncul terkait isu kudeta Demokrat, SBY mengatakan nama mereka hanya dicatut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, membantah tudingan SBY soal keterlibatan Moeldoko dalam isu kudeta Demokrat. Menurutnya, pertemuan Moeldoko yang dilakukan di Kuningan tempo lalu hanyalah pertemuan biasa. Beliau juga meminta untuk tidak menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam kasus ini.

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menilai isu kudeta di Partai Demokrat seharusnya diselesaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan bukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Max mengatakan bahwa isu internal ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan KLB.

Pernyataan Moeldoko beberapa waktu silam berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada Jumat, 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Melalui Kongres Luar Biasa, Moeldoko datang dan menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat pada acara tersebut. Beliau hadir dan memberikan pidato pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang. Moeldoko menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para kader partai yang telah menunjuk dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ia mengaku akan menerima jabatan yang telah diberikan kepada dirinya. Dalam pidatonya, Moeldoko menegaskan, KLB yang digelar di Deli Serdang tersebut adalah sah sesuai dengan konstitusi dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Atas pengakuan Moeldoko terkait dirinya yang mengakui sebagai Ketua Umum versi KLB tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, memberikan tanggapan melalui konferensi pers resmi Partai Demokrat (5/3/2021) mengenai terpilihnya Moeldoko, sebagai Ketua Umum

Partai Demokrat Tandingan. AHY menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum yang sah dan legitimate, sekaligus menolak adanya dualisme kepemimpinan. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya perubahan dalam AD/ART Partai Demokrat berdasarkan kongres kelima, 15 Maret 2020 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM.

Dilansir dari Tempo.co, SBY menyebutkan KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara membuat pihaknya dan juga Indonesia berkabung.

Beliau juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Moeldoko atas kudeta yang dilakukannya terhadap Partai Demokrat. KLB tersebut dicetuskan sejumlah kader yang sebelumnya sudah dipecat oleh AHY. SBY mengatakan KLB Deli tersebut ilegal. Ia menjelaskan AD/ART Demokrat mengatur bahwa KLB dapat diadakan atas permintaan (a) Majelis Tinggi Partai atau (b) sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah jumlah dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai. Menurutnya, pihaknya tidak pernah mengusulkan KLB dan tidak ada satupun DPD yang mengusulkan KLB. Hanya 34 dari 514 DPC atau tujuh persen yang mengusulkan KLB, dari seharusnya minimal 50 persen.

SBY juga mengajak para kader untuk semakin bersatu dan merapatkan barisan di bawah komando dan kepemimpinan Ketua Umum Demokrat AHY.

Pada 7 Maret 2021, AHY mengumpulkan seluruh tingkat pengurus di Indonesia. AHY juga akan melakukan rapat dengan jajaran ketua DPD yang merepresentasikan 34 provinsi di Indonesia dan nantinya akan dilanjutkan dengan apel siaga bersama ketua DPC 514 Kabupaten dan Kota. Menurut AHY, dengan adanya rapat ini, guna memperkuat solidaritas dalam pengurusan Partai Demokrat yang sah menyusul adanya KLB Partai Demokrat tandingan yang diselenggarakan di Deli Serdang (5/3/2021).

Dilansir pada halaman resmi partai, Demokrat sendiri berdiri secara resmi dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 10 September 2001 dan mulai ikut pemilu pada tahun 2004. Di tahun debutnya, Partai Demokrat berhasil meraih peringkat ke 5 dengan meraih suara sebanyak

7,45% (8.455.225) total suara dan mendapatkan 57 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada masa kejayaannya, di tahun 2009, Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2009 dengan memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%).

Memasuki pemilu 2014, suara partai ini merosot dengan menduduki peringkat keempat dari 10 partai di DPR dengan perolehan suara sebanyak 10,9%

(12.728.913). Pada pemilu 2019, jumlah perolehan suara sebanyak 7,77%

(10.876.507) dan menduduki peringkat ke tujuh dari 9 partai nasional.

Berdirinya Partai Demokrat berawal pada 12 Agustus 2001. Saat itu, para penggagas melakukan rapat di apartemen Hilton yang dipimpin oleh SBY dan membentuk tim pelaksana. Partai itu kemudian disahkan di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan di hadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH. Pada Kongres ke-V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklaasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025.

Perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini menuntut semua untuk bergerak cepat. Begitu juga dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh manusia diharuskan diperoleh dengan cepat oleh semua kalangan. Dikutip dari Kompas.com, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini telah mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 15,5 persen atau sekitar 27 juta jiwa dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Artinya, penembusan internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Hal tersebut dimuat dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh layanan manajemen konten HootSuite, dan agensi pemasaran media sosial We Are Social dalam laporan bertajuk

“Digital 2021”. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses situs berita hanya dengan jaringan internet. Dengan terhubungkan internet, pengguna dapat mendapatkan informasi sesuai dengan keinginannya.

Adanya pemberitaan mengenai kudeta yang terjadi pada Partai Demokrat, membuat media online berlomba-lomba memberitakan kasus tersebut selama tiga bulan terakhir. Suryawati (2011: 46) menegaskan bahwa media online atau media baru merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Sedangkan internet sendiri (Severin dan Tankard, 2011: 6) adalah sebuah jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus menerus sebagai pesan-pesan elektronik, termasuk e-mail, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar individu atau komputer.

Dirangkum dari sindonews.com, terdapat 4.200-an lebih artikel atau 615 artikel rata-rata setiap harinya terkait dengan isu kudeta yang melibatkan Partai Demokrat pada minggu awal di bulan Februari setelah konferensi pers AHY.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Tomi Satryatomo, mengatakan ada 400 media online baik media mainstream maupun media yang telah terverifikasi Dewan Pers yang memberitakan isu tersebut sejak H-1 konferensi Pers AHY sampai 6 Februari 2021. Pada 31 Januari 2021, pemberitaan relatif kecil dan kemudian meningkat pada tanggal 1 Februari dan memuncak pada keesokan harinya. Berita tersebut kemudian turun perlahan dan naik kembali ketika salah satu koran nasional memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo menegur Moeldoko atas tindakannya.

Keributan yang diciptakan oleh kudeta Partai Demokrat ini menumbuhkan dua buah kubu yang tercipta di masyarakat. Beberapa ada yang memihak kubu AHY dan sisanya memihak kubu Moeldoko. Ini adalah bukti bagaimana media ikut berperan aktif dalam menyebarkan dan menyampaikan perkembangan atas berita tersebut. Media massa berkontribusi terhadap perkembangan isu-isu terkait sekaligus memberikan pengaruh terhadap pembentukan opini publik.

Media tidak sekedar menjadi pihak yang pasif dan netral, tapi media memilih hal tertentu untuk ditampakkan dan membatasi hal yang lain.

Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situ web (website) internet. Media online juga merupakan produk jurnalistik online.

Jurnalistik online juga disebut sebagai cyber journalism yang berarti “pelaporan

fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”.

Dengan hadirnya media online ini, informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitaan media online (Romli dan Syamsul, 2012).

Dalam peringkat dari Alexa per tanggal 24 Maret 2021, terdapat sepuluh situs berita yang menguasai media online di Indonesia, di antaranya;

Okezone.com, Tribunnews.com, Kompas.com, Detik.com, Kumparan.com, Grid.id, Suara.com, Liputan6.com, Pikiran-rakyat.com, dan Merdeka.com.

Dalam hal ini media memiliki gaya masing-masing menulis berita, menilik media bukanlah penghubung yang bebas melainkan telah mengonstruksi berita sedemikian rupa. Sebuah kisah yang sama akan berbeda diberitakan di setiap media. Ada kisah yang diceritakan, ada yang tidak, ada bagian yang ditekankan, ada bagian yang dihilangkan. Semua ini menuju sebuah konsep yang disebut framing.

Eriyanto (2002: 7) mendefinisikan framing dengan bagaimana media mengkonstruksi realitas. Peristiwa dipahami bukan sesuatu yang taken for granted. Realitas tercipta dalam konsepsi wartawan. Berbagai hal yang terjadi, fakta, orang, diabstraksikan menjadi peristiwa yang kemudian hadir di hadapan khalayak. Jadi, dalam penelitian framing, yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Lebih spesifik, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu. Sehingga yang menjadi titik perhatian bukan apakah media memberitakan negative atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media.

Kompas mempunyai jaringan berita yang kuat. Sejak hadirnya berita kasus Kudeta Partai Demokrat tersebut, Kompas merupakan media yang pertama kali mengadakan dan memberitakan siaran langsung yang dibuat oleh AHY tempo lalu. Pada Kompas.com, tercatat saat tulisan ini dimulai ada total 189.000 berita terkait dengan kata kunci Kudeta Partai Demokrat. Berita tentang isu ini sendiri pertama kali muncul per tanggal 1 Februari 2021. Bahkan per tanggal 24 Maret 2021 kasus ini masih banyak diberitakan meskipun sudah hampir berlalu

sebulan lamanya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pembingkaian berita kasus Kudeta Partai Demokrat di situs Kompas.com menggunakan teori William A. Gamson. Analisis pembingkaian yang dikembangan oleh Gamson ini, memahami media sebagai satu gagasan interpretasi saat mengkonstruksi dan memberi makna pada suatu isu.

1.2. Fokus Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan di atas, fokus masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan pokok berikut:

1. Bagaimana Kompas.com membingkai berita kasus Kudeta Partai Demokrat dengan menggunakan teori William A. Gamson?

2. Bagaimana konstruksi berita kasus Kudeta Partai Demokrat pada situs Kompas.com?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kompas.com membingkai berita kasus Kudeta Partai Demokrat menggunakan teori William A. Gamson.

2. Untuk menganalisis konstruksi Kompas.com atas berita kasus Kudeta Partai Demokrat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai konstruksi media massa melalui analisis framing, serta membuka wawasan tentang pembingkaian berita kasus Kudeta Partai Demokrat.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca, terutama pembaca situs berita Kompas.com, juga mahasiswa mengenai analisis framing di media massa.

3. Secara akademis, penelitian ini menjadi sumbangsih kepada Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP USU beserta praktisi Ilmu Komunikasi lainnya dalam bidang kajian konstruksi media massa lewat analisis framing.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Paradigma Kajian

Orang yang pertama kali memperkenalkan istilah paradigma adalah Thomas Kun. Istilah paradigm sinonim dengan disciplinary matrix yang berarti perspektif atau weltanschaung yang menyusun penelitian dalam masyarakat ilmiah. Paradigma diartikan sebagai suatu pandangan dunia dan model konseptual yang dimiliki oleh anggota masyarakat ilmiah yang menentukan cara mereka meneliti. Paradigma akan menentukan kualitias pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti dan jenis data untuk menghasilkan jawaban. R.

Halley dalam (Wibowo, 2013: 36) berpendapat bahwa paradigma merupakan jendela mental atau mental window seseorang untuk melihat dunia.

Ahimsa (2009) mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Ia memberi penjelasan bahwa kata

“seperangkat” menunjukkan bahwa paradigma memiliki beragam unsur dan tidak hanya tunggal dimana unsur-unsur tersebut terdiri dari konsep-konsep.

Oleh karena itu, sebuah paradigm juga merupakan kumpulan makna-makna, dan pengertian-pengertian. (Susanto, 2014).

2.1.1 Paradigma Konstruktivisme

Paradigma konstruktivisme pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger. Bersama Thomas Luckman, ia menghasilkan karya dan tesis tentang konstruksi sosial atas realitas. Menurut Berger, manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus.

Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Eriyanto (2002: 21-41) menuliskan pendekatan konstruksionis memiliki penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat, yaitu:

1. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Di sini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.

2. Media adalah agen konstruksi. Dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas. Media merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.

3. Berita bukan refleksi dari realitas, tetapi hanyalah konstruksi dari realitas.

Berita diibaratkan seperti sebuah drama. Berita bukan menggambarkan realitas, melainkan potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai.

4. Berita bersifat subjektif/konstruksi atas realitas. Dalam hal ini berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan

“realitas” yang berbeda pula. Opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.

5. Wartawan bukan pelapor, melainkan agen konstruksi realitas. Wartawan dipandang sebagai aktor atau agen konstruksi. Mereka bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut mengartikan apa yang terjadi, dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. wartawan merupakan partisipan yang menjembatani keragaman subjektifitas pelaku sosial.

6. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. Wartawan di sini bukan hanya pelapor, karena didasari atau tidak ia menjadi partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektivitas dalam publik. Wartawan menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, melainkan mengkonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri dengan realitas yang diamati. Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa.

7. Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian. Pandangan ini menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai. Pilihan etika, moral, atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang terpisahkan dari proses penelitian. Pilihan moral dan keberpihakan justru sukar dihilangkan dalam penelitian. Peneliti bukanlah makhluk netral dan akan menilai realitas tersebut apa adanya. Sebaliknya, peneliti adalah entitas dengan berbagai nilai dan keberpihakan yang berbeda-beda.

Karenanya, bisa jadi objek penelitian yang sama akan menghasilkan temuan yang berbeda di tangan yang meneliti berbeda. Peneliti dengan konstruksinya masing-masing akan menghasilkan temuan yang berbeda pula.

8. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Khalayak bukan dilihat sebagai subjek yang pasif. Mereka juga subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang mereka baca. Dalam bahasa Stuart Hall, makna dari suatu teks bukan terdapat dalam pesan/berita yang dibaca oleh pembaca.

Makna selalu potensial mempunyai banyak arti (polisemi). Karenanya,

setiap orang bisa mempunyai pemaknaan yang berbeda atas teks yang sama.

Paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Karenanya, konsenstrasi analisis pada paradigm konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk.

(Eriyanto, 2002: 43).

Konstruktivis sosial percaya bahwa individu mencari pemahaman tentang dunia di mana mereka hidup dan bekerja. Individu mengembangkan makna subjektif dari pengalaman mereka—makna yang diarahkan pada objek atau hal tertentu. Makna-makna ini bervariasi dan multipel, mengarahkan peneliti untuk mencari kompleksitas pandangan daripada mempersempit makna ke dalam beberapa kategori atau ide. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengandalkan sebanyak mungkin pandangan partisipan tentang situasi yang sedang dipelajari. (Creswell, 2014: 37).

Institusi masyarakat terbentuk dan dipertahankan atau diubah dengan tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada realitanya semua dibangun dalam pengertian subyektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki pengertian subyektif yang sama.

Berkaitan dengan komunikasi, Pennman dalam (Ardianto dan Q-Annes (2007: 158) merangkum kaitan konstruktivisme sebagai berikut:

1. Tindakan komunikatif sifatnya sukarela. Pembuat komunikasi adalah subyek yang memiliki pilihan bebas, walaupun lingkungan sosial membatasi apa yang dapat dan telah dilakukan. Jadi tindakan komunikatif dianggap sebagai tindakan sukarela berdasarkan pilihan subyeknya.

2. Pengetahuan adalah sebuah produk sosial. Pengetahuan bukan sesuatu yang obyektif, melainkan diturunkan dari interaksi dalam kelompok sosial.

Pengetahuan itu dapat ditemukan dalam bahasa, melalui bahasa itulah konstruksi tercipta.

3. Pengetahuan bersifat konstektual, maksudnya pengetahuan merupakan produk yang dipengaruhi ruang dan waktu, serta dapat berubah sesuai dengan pergeseran waktu.

4. Teori-teori menciptakan dunia. Teori bukanlah alat, melainkan suatu cara pandang yang mempengaruhi cara pandang kita terhadap realitas atau dalam batas tertentu teori menciptakan dunia.

5. Pengetahuan bersarat nilai.

Suparno dalam (Bungin 2008: 14) mengatakan terdapat tiga macam konstruktivisme, diantaranya:

1. Konstruktivisme radikal. Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran.

Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu ontologis obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang.

2. Realisme hipotetis. Dalam pandangan realism hipotetis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki.

3. Konstruktivisme biasa. Pandangan ini mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari realitas objek dalam dirinya sendiri.

Dari ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan di mana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk

menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Konstruktivisme macam inilah yang disebut dengan konstruksi sosial oleh Berger dan Luckmann. (Bungin, 2008:

14).

Peneliti konstruktivis sering membahas proses interaksi antar individu.

Mereka juga fokus pada konteks khusus di mana orang hidup dan bekerja untuk memahami latar belakang sejarah dan budaya para peserta. Peneliti menyadari bahwa latar belakang mereka sendiri membentuk interpretasi mereka, dan mereka memposisikan diri dalam penelitian untuk mengakui bagaimana interpretasi mereka mengalir dari pengalaman pribadi, budaya, dan sejarah mereka. (Cresswel, 2014: 37).

Menurut Eriyanto (2002: 47) ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis, yaitu:

1. Pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan.

2. Pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan konstruksionis memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan.

Pesan dipandang bukan sebagai mirror of reality yang menampilkan fakta apa adanya. Dalam menyampaikan pesan, seseorang menyusun citra tertentu atau merangkai ucapan tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas. Seorang komunikator dengan realitas yang ada akan

menampilkan fakta tertentu kepada komunikan, memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalam konteks pengalaman, pengetahuannya sendiri.

2.1.2 Teori Konstruksi Sosial Media Massa

Ketika konstruksionisme sosial diterapkan pada komunikasi massa, ia membuat asumsi yang mirip dengan interaksionisme simbolik; itu mengasumsikan bahwa penonton aktif. Anggota audiens yang aktif menggunakan simbol media untuk memahami lingkungan mereka dan hal-hal di dalamnya, tetapi definisi tersebut memiliki nilai yang kecil kecuali orang lain membagikannya—yaitu, kecuali jika simbol juga mendefinisikan hal-hal untuk orang lain dengan cara yang sama. (Baran dan Davis, 2011: 324)

Realitas kekuatan media membangun realitas sosial, di mana lewat kekuatan itu media memindahkan realitas sosial ke dalam pesan media dengan atau setelah dirubah citranya, kemudian media memindahkannya dengan replikasi citra ke dalam realitas sosial yang baru di masyarakat, seakan realitas itu sedang hadir di masyarakat. Realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun demikian, validitas suatu realitas sosial bersifat relatif, yang berlaku sesuai konteks khusus yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

McLuhan dalam (Morissan, 2017: 38), dalam menggunakan media, orang cenderung mementingkan isi pesannya saja dan orang sering kali tidak menyadari bahwa media yang menyampaikan pesan juga mempengaruhi kehidupannya. Menurutnya, media membentuk dan mempengaruhi pesan atau informasi yang disampaikan.

Sementara itu, teori konstruktivisme adalah pandangan yang melihat bahwa kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif (nisbi). Dalam bentuk aslinya, konstruktivisme mengacu pada studi tentang bagaimana struktur mental

manusia dikonstruksi dari waktu ke waktu dan bagaimana jaringan neural yang sebelumnya dilatih untuk menjalankan tindakan simbolik tertentu menjadi kondisi bagi tindakan selanjutnya. (Littlejohn, 2016: 216)

Teori konstruksi sosial bisa disebut berada di antara teori fakta sosial dan definisi sosial. Dalam teori fakta sosial, standar yang eksis-lah yang penting.

Manusia adalah produk dari masyarakat. Tindakan dan persepsi manusia ditentukan oleh struktur yang ada dalam masyarakat. Institusionalisasi, norma, struktur, dan lembaga sosial menentukan individu manusia. Sebaliknya, teori definisi sosial, manusialah yang membentuk masyarakat. Manusia digambarkan sebagai entitas yang otonom, melakukan pemaknaan dan membentuk masyarakat. Manusia yang membentuk realitas, menyusun institusi dan norma yang ada. Teori konstruksi sosial berada di antara keduanya.

(Eriyanto, 2002: 15).

Istilah konstruksi atas realitas sosial menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Berger dan Luckmann. Mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Berger dan Luckmann (1990: 1) menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman ‘kenyataan’ dan ‘pengetahuan’. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri.

Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Terdapat tiga proses sosial dalam pendekatan konstruksi sosial atas realitas yang terjadi secara simultan;

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam proses ini terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu.

(Bungin, 2008: 13-15).

Berger dalam (Eriyanto, 2002: 16-17) menyebutkan ada tiga tahapan dalam peristiwa dialektis, di antaranya:

1. Ekternalisasi. Usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada.

Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dengan kata lain manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

2. Objektivasi. Hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses ini, masyarakat menjadi suatu realitas sui generis.

3. Internalisasi. Proses ini lebih ke arah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran.

Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Dengan demikian, proses konstruksi sosial media massa (Bungin, 2008:

195-200) melewati tahap-tahap berikut ini, yaitu:

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi. Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas itu didistribusikan pada desk editor yang ada di setiap media massa. Isu-isu yang menjadi fokus harian media massa, yaitu kedudukan (harta), harta, dan perempuan.

Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial;

keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.

2. Tahap sebaran konstruksi. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa

yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu tahap pembentukan konstruksi realitas dan pembentukan konstruksi citra. Tahap pembentukan konstruksi realitas di masyarakat terjadi melalui tiga tahap; (a) konstruksi realitas pembenaran, di mana bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai sebuah realitas kebenaran, (b) kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu pilihan seseorang untuk menjadi pembaca dan pemirsa media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa, (c) menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, di mana seseorang secara habit tergantung pada media massa. Sedangkan pembentukan konstruksi adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Dimana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model; good news dan bad news. Untuk media massa, realitas citra media dikonstruksi orang oleh desk dan redaksi, namun merupakan bagian dari rekonstruksi sosial masyarakatnya.

4. Tahap konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

2.1.3 Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa

Media dan peristiwa politik merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Hubungan keduanya sangat kompleks, saling menguntungkan, serta saling melengkapi. Pelaku politik, perorangan maupun partai, media

massa berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan politik mereka kepada khalayak dengan cara yang santun. Tujuannya hanya satu yakni konstruksi opini publik yang akan sangat mempengaruhi hasil pencapaian politik. Bagi wartawan, peristiwa politik merupakan peristiwa yang memiliki nilai berita (news values) untuk dijadikan sebagai sumber produksi pesan-pesan politik.

(Zulaikha, 2019).

Dalam mengkonstruksikan realitas, media memanfaatkan tiga komponen:

(1) pemakaian simbol-simbol politik (language of politic), (2) strategi pengemasan pesan (framing strategies) dan (3) kesediaan media memberi tempat (agenda setting function). Ketiga hal itu yang menentukan opini yang terbentuk.

Pertama, dalam pilihan kata (simbol) politik. Sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan, tapi telah menjadi sifat dan pembicaraan politik untuk memperhitungkan simbol politik. Kedua, dalam melakukan pembingkaian (framing) peristiwa politik. Minimal oleh sebab adanya tuntutan teknis:

keterbatasan-keterbatasan kolom dan halaman ada media cetak atau waktu pada media elektronik, jarang ada media yang membuat sebuah berita atau sebuah peristiwa secara utuh mulai dari menit pertama kejadian hingga menit terakhir.

Atas nama kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, dan rumit dicoba disederhanakan melalui mekanisme pembingkaian (framing) fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Terakhir, namun bukan yang terkecil, adalah menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa politik (fungsi agenda setting). Justru hanya jika media massa memberikan tempat pada sebuah peristiwa politik, maka peristiwa akan memperoleh perhatian oleh masyarakat. Semakin besar, tempat yang akan diberikan semakin besar pula perhatian yang diberikan khalayak. (Hamad, 2004: 16-24).

Page dalam (Simarmata, 2014: 5) mengatakan pada prakteknya media tidak hanya mengirimkan informasi apa adanya, tetapi berpartisipasi secara aktif menyikapi realitas politik sebagai aktor politik bagi diri mereka sendiri. Norris dalam (Simarmata, 2014: 5) mengutarakan media melakukan pengawasan dan

evaluasi terhadap proses politik yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat.

Peran inilah yang diharapkan dijalankan oleh media guna memajukan demokrasi. Konsistensi media menjalankan peran tersebut menjadi tolak-ukur majunya demokrasi dalam suatu bangsa.

Melalui fungsi kontrol sosialnya, media bisa mengubah sistem politik melalui pembentukan opini publik (public opinion) dengan mengupayakan keikutsertaannya dalam membangun sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik. Dalam hal ini media menyampaikan pemberitaan- pemberitaan politik kepada khalayak. Bentuk pembicaraan tersebut dalam media berupa teks berita politik.

Kontribusi media menurut Effendi (2000), cukup signifikan terhadap konstruk kesadaran, pemahaman dan perilaku politik masyarakat, termasuk kehadiran media yang turut mempengaruhi perilaku politik. Hal tersebut karena media menurut Kraus (1990) juga melakukan konstruksi realitas politik dalam masyarakat selain mengungkap berbagai masalah posisi komunikasi politik dalam aneka kasus kegiatan politik praktis dan pembentukan komunikasi politik masyarakat. (Abdullah, 2019: 169).

Setidaknya ada dua penyebab (Hamad, 2004: 10) mengapa komunikasi politik yang melibatkan media massa, memiliki ciri khas membentuk opini publik, di antaranya:

1. Dari segi luas jangkauan media dalam menyebarkan berbagai pesan dan pembicaran politik berserta fungsinya masing-masing. Karena daya jangkaunya itulah para aktor politik memanfaatkan media untuk menyebarluaskan pembicaraan-pembicaraan politik mereka, dengan harapan capain tujuan politiknya juga bisa jauh lebih besar ketimbang yang bisa diperoleh melalui saluran komunikasi.

2. Aspek campur tangan media dalam menyajikan realitas politik melalui suatu proses yang kita sebut proses konstruksi realitas (construction of reality), suatu upaya menyusun realitas dari satu atau sejumlah peristiwa

yang semula terpenggal-penggal (acak) menjadi tersistematis hingga membentuk cerita atau wacana yang bermakna.

Cara sebuah media mengkonstruksikan suatu peristiwa politik akan memberi citra tertentu mengenai sebuah realitas politik, yang bagi para aktor dan partai politik citra ini sangat penting demi kepentingan politiknya masing- masing. Bagi media massa, cara mereka mengkonstruksikan realitas politik dapat menjadi strategi menyimpan motif-motif masing-masing media di balik wacana yang dibangunnya. (Hamad, 2004: 10-11).

Dalam praktek jurnalisme politik di negara berkembang seperti Indonesia, jarang ditemukan berita dan opini yang mendalam atau bersifat analitis, melibatkan semua sudut pandang dalam masyarakat. Kebanyakan realitas media lebih tampak sebagai sebuah sajian spekulasi-spekulasi, korelasi-korelasi instrumental, bukan korelasi substansial. Karena akses penguasaan informasi dan pengendalian jurnalis yang hanya lebih terpusat pada lingkaran elit sumber di masyarakat, media utama sering kali lebih berperan sebagai alat propaganda kelompok-kelompok kepentingan dominan dalam masyarakat seperti partai politik atau politisi yang berkuasa (Mauliansyah, 2014).

2.1.4 Media Massa Sebagai Sosial Arena

Media massa adalah sarana komunikasi dalam penyampaian pesan dan suatu alat yang kuat untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dan menggiring opini publik. Hal terpenting dalam memahami media adalah bagaimana media melakukan politik pemaknaan. Stuart Hall menyatakan, makna tidak bergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi lebih kepada praktik pemaknaan. Dalam pandangan Hall, makna adalah suatu produksi sosial, suatu praktik konstruksi. Media massa, menurut Hall, pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan menentukan (to define) realitas melalui pemakaian kata-kata terpilih. Makna tidak secara sederhana bisa dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial (social

struggle), sebuah perjuangan dalam memenangkan wacana. Berdasarkan pemahaman tersebut, pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan tempat memasukkan bahasa di dalamnya. (Sobur, 2004: 40).

William Gamson dan Andre Modigliani dalam (Hidayat 1999: 48) menyatakan bahwa proses sosial dalam rangka mengkonstruksi suatu realitas berlangsung dalam suatu “arena sosial”. Media massa dianggap sebagai wadah pertarungan dari berbagai kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.

kepentingan-kepentingan ini berusaha menampilkan defenisi situasi atau realitas versi mereka yang paling sahih.

Di dalam penelitiannya tersebut, Gamson menyimpulan bahwa ada tiga frame yang mampu mempengaruhi gerakan sosial yaitu sebagai berikut.

1. Aggregate Frame, yaitu merupakan proses pendefenisian isu mengenai masalah sosial. Bagaimana individu yang mendengar frame peristiwa tersebut sadar bahwa isu yang sedang berkembang tersebut adalah yang berpengaruh bagi setiap individu.

2. Consensus Frame, yaitu proses pendefenisian yang berkaitan dengan masalah sosial yang hanya bisa diselesaikan secara kolektif.

3. Collective Action Frame, yaitu proses pendefenisian yang berkaitan dengan alasan mengapa dibutuhkan tindakan kolektif serta tindakan kolektif apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya hasil studi tersebut menjadi teori yang memandang bahwa media massa merupakan suatu arena dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam masyarakat (Eriyanto, 2002: 221-222).

Dalam memproduksi sebuah isu ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sehingga menjadi suatu proses. Hal tersebut meliputi:

1. Cultural Resonances/ Resonansi Budaya

Media mengandung nilai-nilai budaya di dalamnya, dengan kata lain, setiap isu yang terdapat di dalamnya terkait dengan nilai budaya yang melekat dalam suatu masyarakat tersebut. Seperti hal nya pada kaitan

dengan isu tenaga nuklir, bahwa di Amerika sendiri menganggap teknologi mereka yang harus ditempatkan pada skala yang tepat dan adanya ekosistem yang harus tetap terpelihara dengan baik bukan malah menyalahgunakan teknologi yang ada untuk menggali alam atau merusak alam karena dapat mengganggu dan mengancam ketentraman dan kualitas hidup (Gamson dan Modigliani, 1989: 6). Pada kasus ini media yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan tidak terlepas dari dalam kultur media sendiri. Nilai-nilai budaya sudah mendarah daging dalam tubuh media ini sangat mempengaruhi berbagai berita yang akan diturunkan kepada khalayak. Nilai kebudayaan bersifat konstan. Hal ini membantu kita untuk menerangkan perubahan dalam surut dan mengalirnya paket (packages) dalam perbincangan media.

Paket kebudayaan yang diperdebatkan ini melengkapi kerja sponsor dan memperkuat pengaruh aktivitas sponsor dan posisi media. Karena setiap individu masing-masing memiliki latar belakang sejarah, interaksi sosial dan kecenderungan psikologis yang berbeda dalam melakukan proses konstrusi makna. Umumnya, pendekatan yang dilakukan terhadap suatu isu adalah membuat suatu bagan pendahuluan, sekalipun hanya bersifat sementara (Gamson dan Modigliani, 1987: 2)

2. Sponsor Activities/ Kegiatan Sponsor

Sponsor adalah mereka yang terlibat dalam suatu isu yang sedang dibicarakan dalam wadah media massa tersebut. Hal ini berkaitan dengan isu yang sedang terjadi bahwa sponsor itu sendiri berkaitan dengan berbagai kepentingan seperti dari pihak pemerintah, pengusaha, masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga sosial masyarakat, pemilik modal atau dengan kata lain bisa merupakan individu atau organisasi.

Sponsor adalah mereka-mereka yang dimintai keterangan oleh media berkaitan dengan isu-isu tertentu. Mengenai sumber berita, Shoemaker dan Reese (Hidayat, 1999: 409) menguraikan beberapa dimensi

karakter, yaitu dimensi effectiveness yang berarti sumber memiliki efek yang besar terhadap isi media dan karena itu dalam melaporkan reportasenya, reporter harus mencantumkan sumber dari fakta yang diperolehnya, serta dimensi multi-access yaitu untuk mengetahui objektivitas berita, di mana media melalui repoter/jurnalisnya berhubungan dengan mereka yang terlibat dalam peristiwa dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan atas peristiwa yang diliput.

3. Media Practices/ Kegiatan Media

Berkaitan dengan sumber, maka jurnalis atau wartawan sering kali secara tidak sadar telah memberi ruang pada elit sumber tetapi hal tersebutlah yang nantinya akan membuat suatu keragu-raguan apakah berita tersebut benar atau salah. Beberapa pengamat telah menuliskan bahwa betapa cerdik/halusnya dan secara tidak sadarnya proses ini berlangsung (Gamson dan Modigliani, 1989: 7). Dalam hal ini, awak media sangat berperan penting dalam kaitannya dengan penyuguhan berita. Mereka lazim menguraikan gagasannya, menggunakan gaya bahasanya sendiri, menjabarkan skema interpretasinya sendiri, serta mendistribusikan retorika-retorika untuk meneguhkan keberpihakan atau kecenderungan tertentu (Sudibyo, 2001: 187).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan untuk menemukan temuan baru terhadap penelitian selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Hasil Penelitian Cut Faza Safirah (2019)

Penelitian Cut Faza Safirah (2019), berjudul “Analisis Framing Berita Ratna Sarumpaet Pasca Pengakuan Sebagai Pelaku Hoax di Detik.com”.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teori William A.

Gamson dan Modigliani. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis konstruksi Detik.com atas berita kasus Ratna Sarumpaet pasca pengakuan sebagai pelaku hoax. Perangkat metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini memakai konsep analisis framing William A. Gamson dan Modigliani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Detik.com membingkai berita Ratna Sarumpaet dalam kasus hoax penganiayaan dengan membentuk konstruksi pembaca agar berempati / bersimpati kepada sosok Ratna Sarumpaet. Selain itu, konstruksi dilakukan Detik.com dengan mengambil orang-orang terdekat Ratna Sarumpaet (dalam hal ini, pengacara Ratna Sarumpaet) untuk dijadikan narasumber dalam artikel yang dimuat dimana pernyataan yang dikutip adalah pernyataan yang membangun kesan tertentu terhadap sosok Ratna Sarumpaet.

2. Hasil Penelitian Muna Fadhiah (2018)

Penelitian Muna Fadhiah (2018) berjudul “Konstruksi Berita Tentang Impor Senjata di Kompas.Com (Analisis Framing Tentang Berita Impor Senjata di Kompas.com September– Oktober 2017)”. Penelitian ini merupakan penelitian kedua yang menggunakan teori William A. Gamson dan Modigliani. Tujuan penelitian kedua ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana Kompas.com mengkonstruksi berita tentang Impor Senjata.

Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui posisi Kompas.com dalam mengkonstruksi berita tentang Impor Senjata. Perangkat metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini memakai konsep analisis framing William A. Gamson dan Modigliani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com membingkai pemberitaan terkait isu impor senjata dengan menunjukkan bahwa polemik ini merupakan masalah penting untuk diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Lalu, sebagai media yang dikenal menganut sistem

“jurnalisme-kepiting”- tulis agak keras bila memungkinkan, dan tiarap bila

penguasa mulai marah, posisi Kompas.com dalam menanggapi polemik isu impor senjata juga penuh perhitungan.

3. Hasil Penelitian Dinda Nazlia Nasution (2018)

Penelitian Dinda Nazlia Nasution (2018) berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Djarot Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 di Surat Kabar Harian Tribun Medan”. Tujuan penelitian ketiga ini yaitu untuk mengetahui konstruksi media massa surat kabar Harian Tribun Medan atas pemberitaan Djarot dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Perangkat metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini memakai konsep analisis framing William A. Gamson dan Modigliani.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Djarot digambarkan sebagai sosok yang membumi, merakyat, dan kaya akan pengalaman pemimpin sebagai politisi handal pada surat kabar Harian Tribun Medan. Selain itu, berdasarkan teori penentuan agenda, surat kabar Harian Tribun Medan menciptakan konstruksi sosial (bukan realita) bersumber dari agenda media yang kemudian berwujud agenda publik dan mempengaruhi opini publik dalam menentukan pillihan sikap politik di Pilgubsu 2018.

2.2 Uraian Teoritis 2.2.1 Analisis Framing

Akhir-akhir ini, konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penseleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkontruksikan fakta. (Sobur, 2012: 162).

Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Eriyanto (2002) mendefinisikan framing sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Konsep framing sering digunakan untuk

menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realita oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu dapat dialokasikan lebih besar dari pada isu yang lain. (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999: 20).

Gagasan framing pertama kali dilontarkan oleh Baterson pada tahun 1955.

Awalnya, framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.

Konsep tersebut kemudian dikembangan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974 yang mengandaikan framing sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbimg individu dalam membaca realitas. (Sobur, 2004: 161-162).

Penyajian framing dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas atau peristiwa. Di sini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. Karenanya, seperti dikatakan Frank D. Durham, framing membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti. Realitas kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Bagi khalayak, penyajian atas realitas yang demikian, membuat realitas lebih bermakna dan dimengerti. (Eriyanto, 2002: 77).

Berikut sejumlah definisi framing menurut para ahli:

Tabel 2.1 Model Analisis Framing dan Metode Analisis yang Digunakan (Eriyanto, 2002: 77-79)

Robert Entman Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga

sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.

William A. Gamson Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (package).

Kemasan itu semacan skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serita untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.

Todd Gitlin Srategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca.

Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.

David E. Snow dan Robert Sanford

Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi

yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.

Amy Binder Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasikan, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung.

Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.

Zhongdang Pan dan Gerald M.

Kosicki

Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafisrkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (included) dan apa yang dibuang (excluded).

Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan? Penekanan aspek tertentu

itu dilakukan dengan memilih angle tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan dengan aspek lain. (Eriyanto, 2002: 81).

Salah satu efek framing yang paling mendasar adalah realitas sosial yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan, dan memenuhi logika tertentu. Framing menyediakan alat bagaimana peristiwa dibentuk dan dikemas dalam kategori yang dikenal khalayak. Karena itu, framing menolong khalayak untuk memproses informasi ke dalam kategori yang dikenal, kata-kata kunci dan citra tertentu. Khalayak bukan disediakan informasi yang rumit, melainkan informasi yang tinggal diambil, konstektual, berarti bagi dirinya dan dikenal dalam benak mereka. (Eriyanto, 2002: 166)

2.2.2 Analisis Framing William A. Gamson

Penelitian ini menggunakan analisis framing model William A. Gamson.

William Gamson adalah salah satu ahli yang paling banyak menulis mengenai framing. Gagasan Gamson terutama menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain. Dalam pandangan Gamson, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. Gamson penganut konstruksionis. Dalam pandangan ini, isu atau peristiwa publik adalah bagian dari konstruksi atas realitas. Kemasan atau package menentukan bagaimana suatu isu atau peristiwa dijelaskan dan dibentuk oleh khalayak. (Eriyanto, 2002:

253).