BAB III GEOLOGI DAERAH PENELITIAN

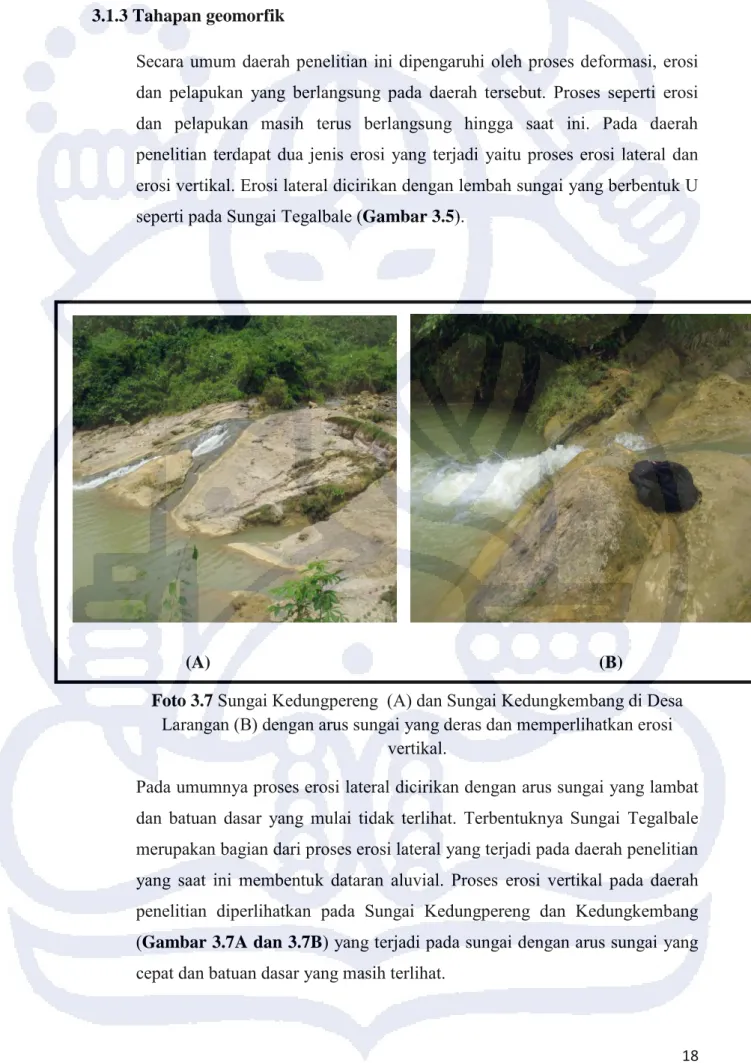

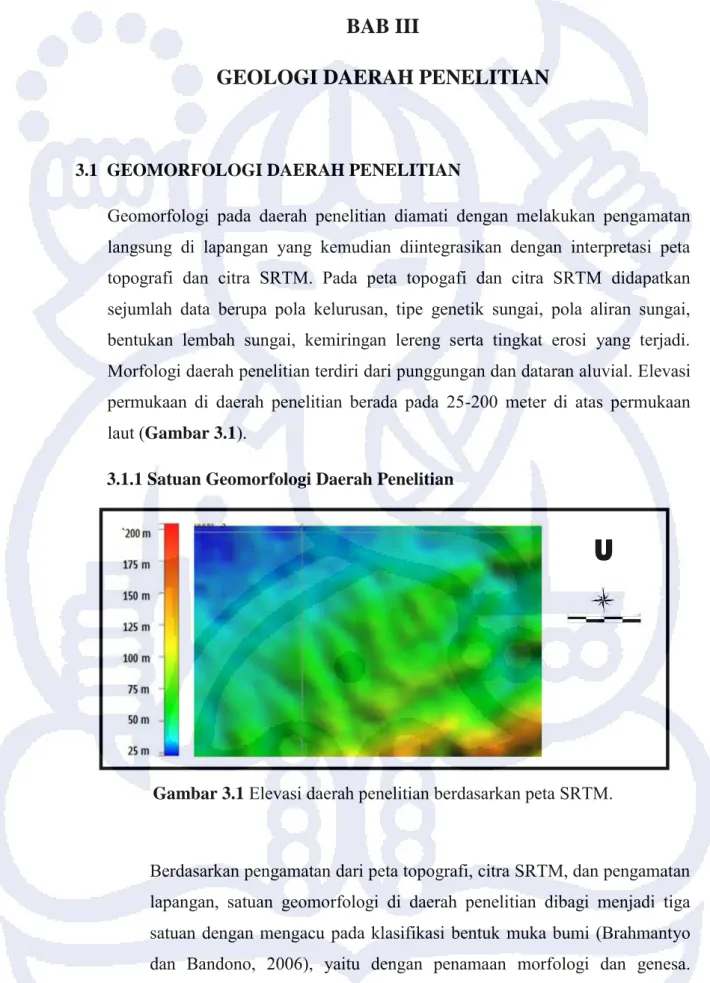

Teks penuh

Gambar

Dokumen terkait

Majas sindiran adalah majas atau gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang atau sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu. Berikut adalah jenis-jenis majas sindiran.

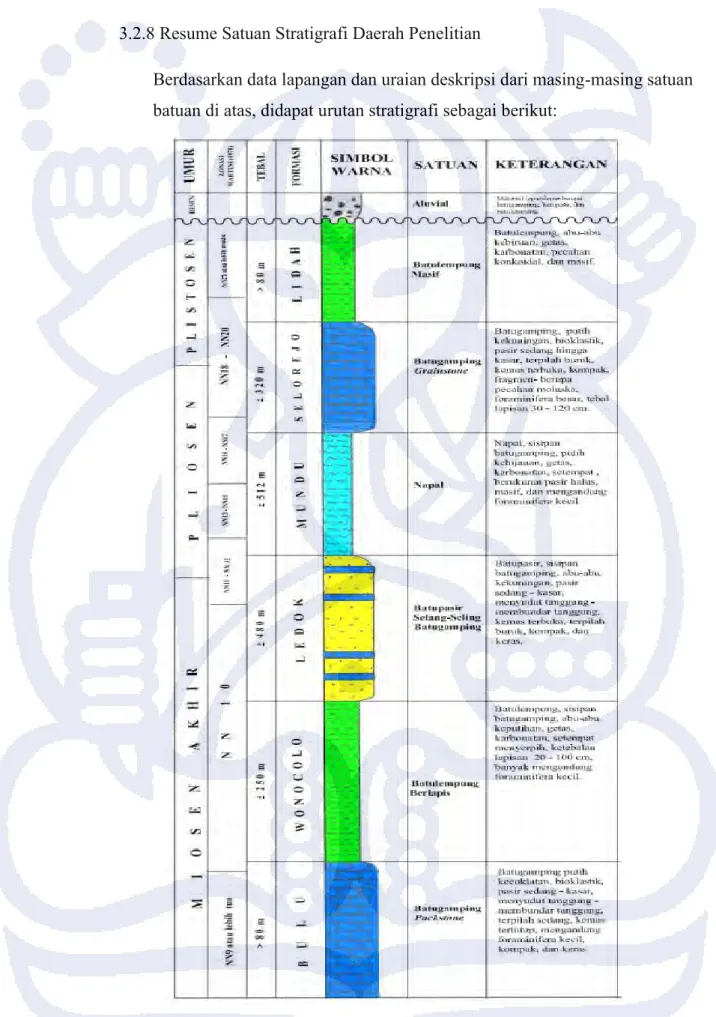

Stratigrafi daerah penelitian berdasarkan ciri litologi dominan yang diamati di lapangan serta hasil analisis laboratorium dikelompokkan menjadi lima satuan batuan tidak resmi

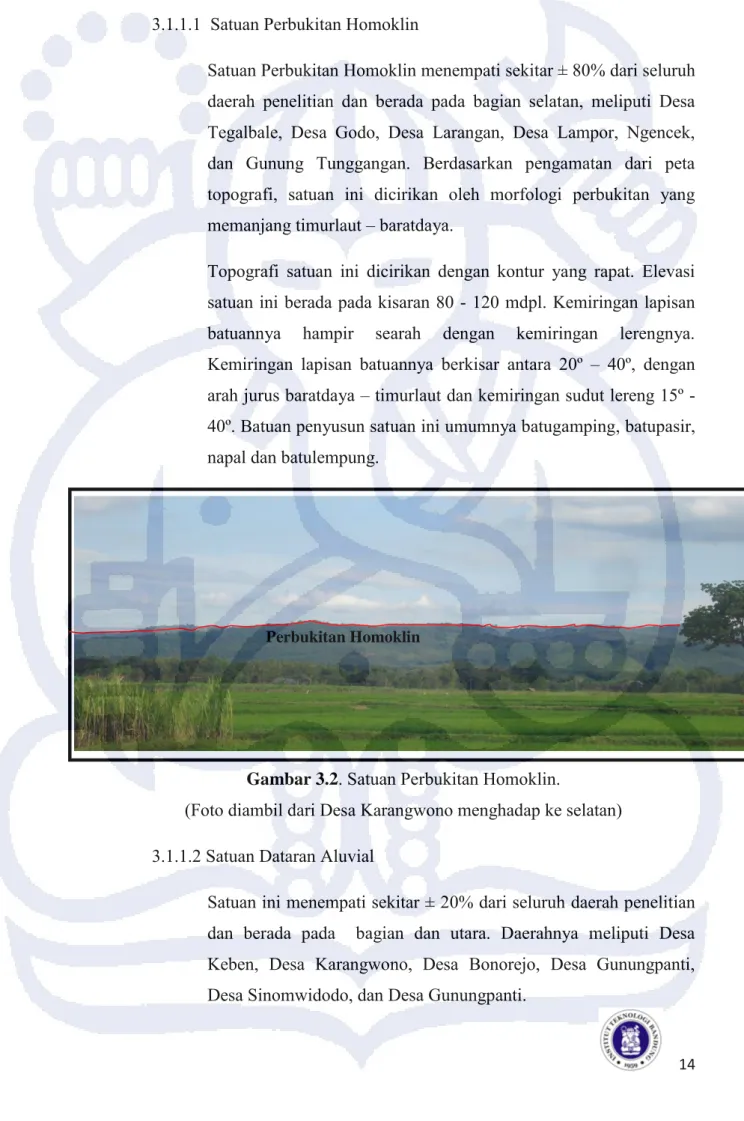

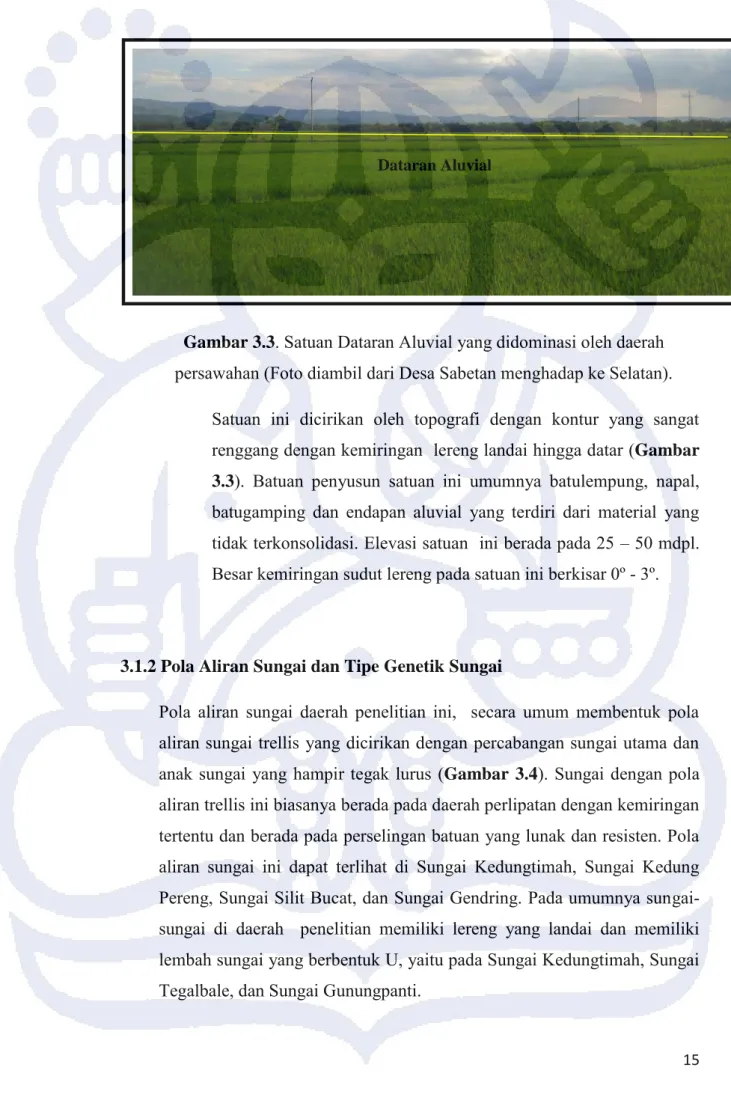

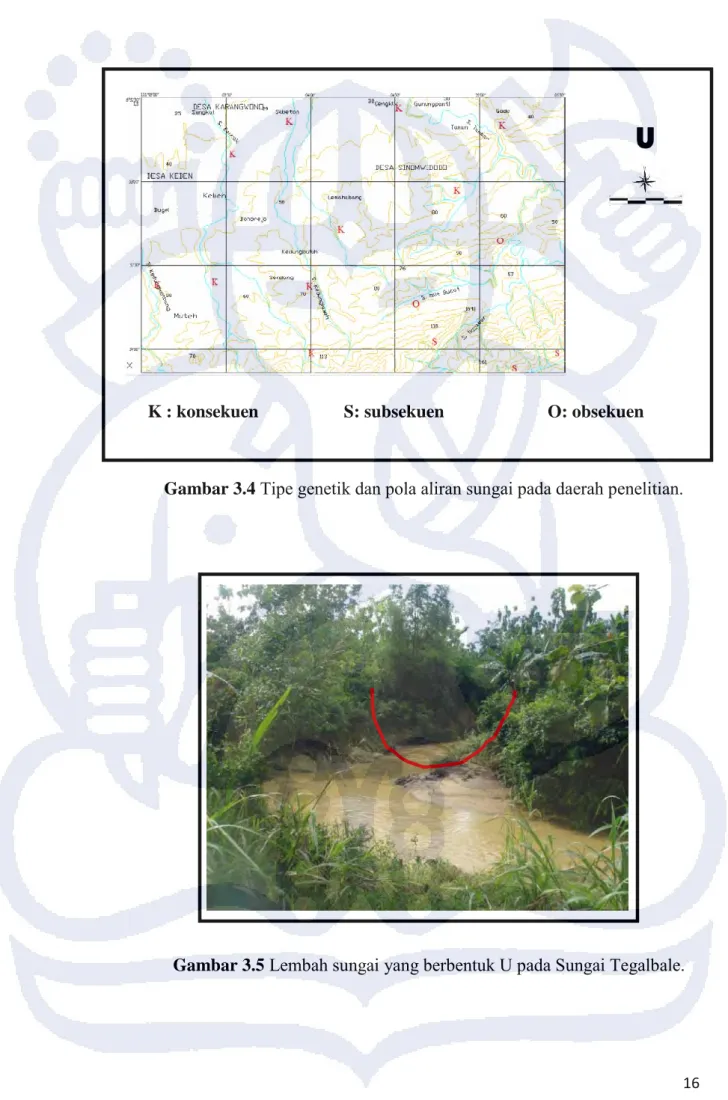

Satuan ini ditandai dengan warna merah muda pada Peta Geomorfologi (Lampiran E-I) dan menempati sekitar 30 % dari luas daerah penelitian.. Satuan ini terletak pada daerah utara

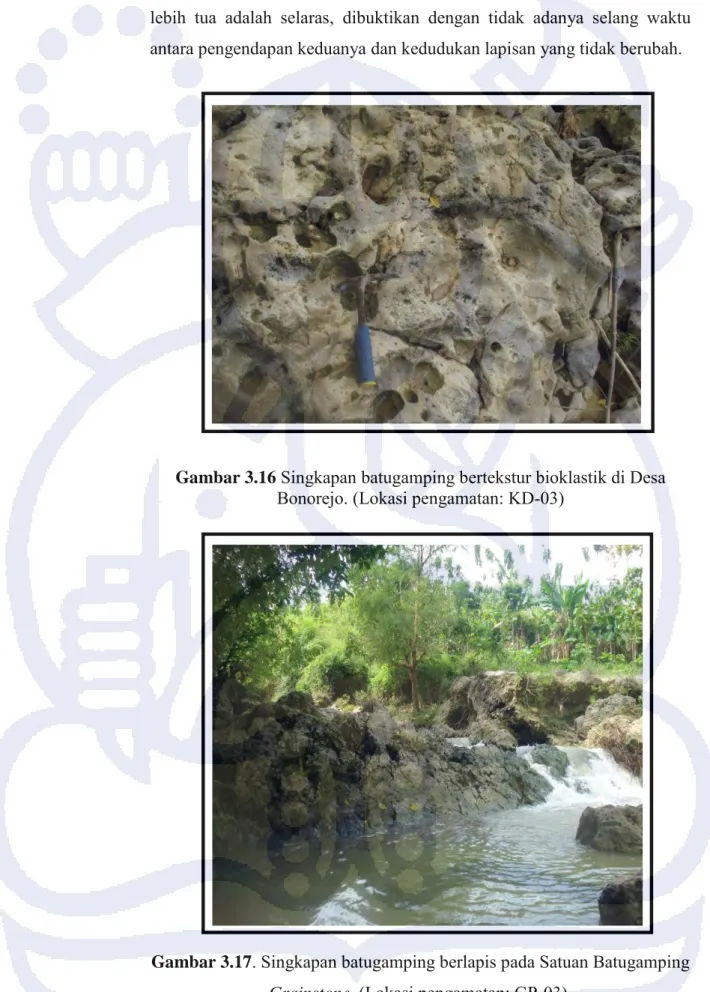

Berdasarkan pengamatan singkapan batuan yang dilakukan di lapangan, maka dapat disusun suatu kolom stratigrafi tidak resmi daerah penelitian (Gambar 3.3) dan

Mendekati akhir bulan (sekitar tiga minggu kemudian) uang belanja dirumah sudah habis (karena bulan ini waktu pembayaran biaya sekolah anak-anak saya) menurut itung-itungan saya

• jika search-key yang ditemukan adalah search-key yang terakhir dalam node, ikuti pointer yang terakhir (P n ) untuk menuju leaf node selanjutnya. Bandingkan dengan proses

Pada fungsi getch() tombol yang kita tekan pada keyboard tidak akan ditampilkan pada console (kecuali kita panggil variabelnya dengan fungsi printf atau fungsi output lainnya),

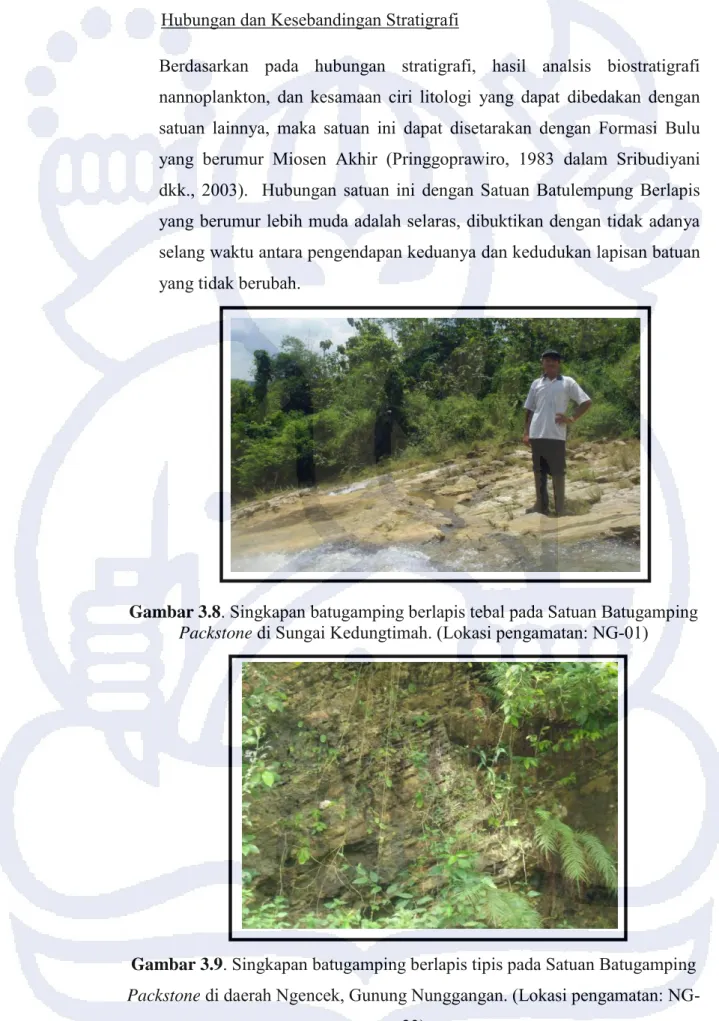

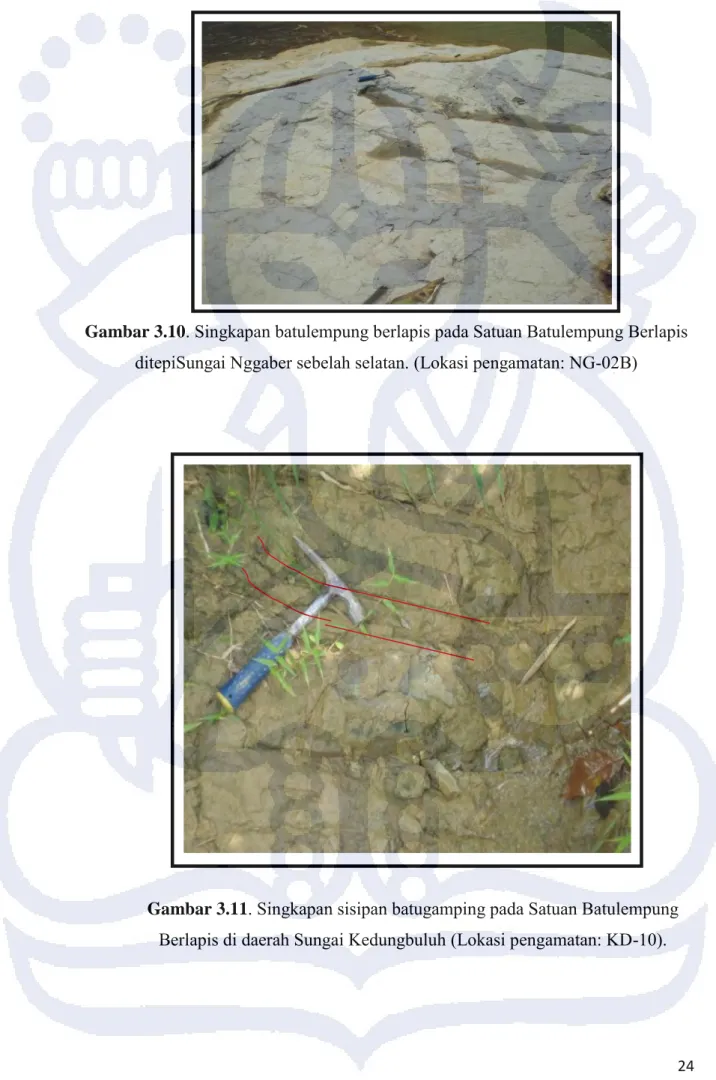

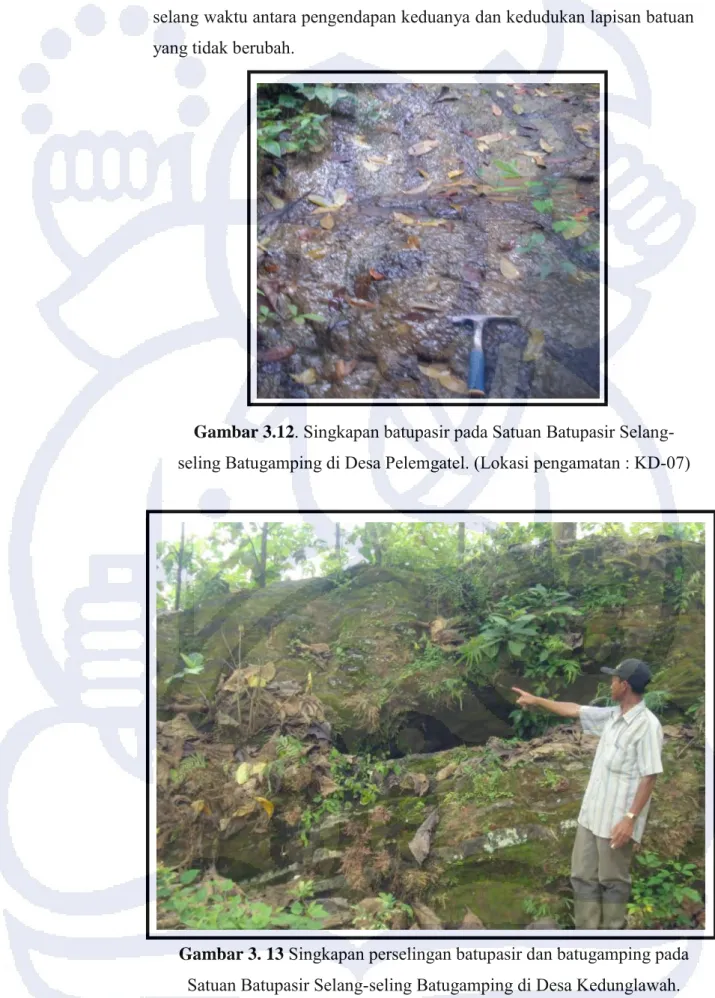

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisis petrografi terdapat empat satuan batuan tidak resmi di daerah penelitian, urutan dari tua ke muda satuan tersebut