AWIG-AWIG DAN GEJALA PERUBAHAN

Pendahuluan

• Konsep dan Sejarah Awig-awig di Bali

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, antara lain disebutkan definisi dan pengertian tentang desa pakraman. Pada pasal 1 ayat 4 disebutkan:

“Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Dari definisi ini, paling tidak ada tiga hal penting menyangkut pengertian tentang desa pakraman. Pertama, tentang pengertian desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai tradisi dan tatakrama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu dalam ikatan kahyangan tiga. Kedua, tentang pengertian desa pakraman memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Ketiga, tentang pengertian desa pakraman berhak mengurus rumahtangganya sendiri.

Kalau mengacu pada pengertian nomer tiga tersebut di atas, maka sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengurus atau mengelola rumahtangganya sendiri, tentu saja harus ada seperangkat aturan atau ketentuan hukum (adat) yang memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana praktik pengelolaan desa pakraman itu harus dilakukan. Perangkat aturan atau ketentuan hukum adat itu, di desa pakraman di Bali, dinamakan awig-awig.

194

yang (dampaknya) bisa membuat kebaikan dan kesejahteraan” (Anandakusuma, 1986). Sebagai suatu peraturan, awig-awig desa pakraman memang bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Awig-awig sudah ada sejak lama, sejalan dengan asal usul keberadaan desa pakraman itu sendiri, yang kalau ditelusuri sejarahnya berawal sejak dari jaman Bali kuno.

Salah satu bukti bahwa awig-awig sudah ada sejak jaman dahulu, bisa ditemukan dari naskah awig-awig kuno yang ada di beberapa desa pakraman di Bali. Berdasarkan penelitian dokumentasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, misalnya, ditemukan salah satu awig-awig yang terbilang kuno, yaitu: Awig-awig Desa Sibetan, di Kabupaten Karangasem, yang berasal dari masa tahun Isaka 1300 atau kira-kira pada tahun 1378 M. Desa Sibetan adalah desa pakraman yang terletak di Kecamatan Sibetan, Kabupaten Karangasem, tidak terlalu jauh jaraknya dari Desa Pakraman Tabola dan merupakan wilayah penghasil buah salak Bali yang terkenal itu.

Saat ini, awig-awig desa Sibetan sudah diperbarui kembali melalui proses penyuratan awig-awig. Sehingga Awig-awig Desa Pakraman Sibetan sekarang susunan menjadi lebih sistematis sebagaimana halnya awig-awig desa pakraman lainnya yang sudah disuratkan. Tokoh di balik proses penyuratan Awig-awig Desa Sibetan tidak lain adalah Ida I Dewa Gde Catra, salah seorang tokoh yang juga berhasil menyuratkan awig-awig di Desa Pakraman Tabola.

Selain Awig-awig Desa Sibetan, naskah awing-awig lainnya yang terbilang sudah ada sejak jaman dahulu adalah yang ada di Desa Tenganan. Desa Tenganan yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ini memang dikatagorikan sebagai desa Bali aga, atau desa Bali kuno. Sebagai desa Bali aga, ternyata sejak awal Desa Tenganan ini sudah memiliki awig-awig, yang sampai saat ini masih terpelihara dan berfungsi di masyarakat.

195 itu dilakukan oleh juru tulis Kerajaan Karangasem saat itu, bernama I Gede Gurit dan I Made Gianyar. Penulisan itu dilakukan setelah mendapatkan restu ijin dari Raja Karangasem, I Gusti Made Karangasem, dan Raja Klungkung, I Dewa Agung Putra. Sampai sekarang, awig-awig hasil penulisan kembali pangeling-eling Desa Tenganan itu masih tersimpan rapi dan masih berfungsi baik (dalam arti tetap ditaati) di masyarakat Desa Tenganan.1

Dua contoh tersebut di atas menjelaskan bahwa awig-awig desa pakraman memang bukanlah hal baru. Setiap desa pakraman di Bali, pada umumnya sudah memiliki awig-awig, hanya saja dalam bentuknya lama yang belum tertulis, ataupun kalau sudah tertulis, susunannya (formatnya) belum tersistematisir seperti aturan hukum positif yang dikenal dewasa ini. Awig-awig lama, yang umumnya belum tertulis ini biasanya disebut pangeling-eling, kegaduhan, dresta, atau juga sima (Windia, 2008).

Dalam bahasa Bali, pangeling-eling berasal dari suku kata eling yang artinya ingat, atau dalam konteks ini berarti apa-apa yang diingat oleh masyarakat terkait berbagai hal (aturan/ketentuan) yang “dilarang ataupun diwajibkan” untuk diikuti atau dijalankan oleh desa. Kegaduhan berasal dari suku kata gaduh, yang artinya punya atau kepunyaan (desa), yang dalam konteks ini bermakna aturan atau ketentuan yang menjadi milik desa yang harus diikuti oleh masyarakat (krama). Dresta pada mulanya berarti pandangan, yang kemudian berkembang artinya menjadi pandangan suatu masyarakat tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan tatakrama pergaulan hidup. Sedangkan sima dalam bahasa Bali kurang lebih berarti patok atas batas suatu wilayah tertentu atau wilayah, yang kemudian berkembang artinya menjadi patokan-patokan atau ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat (Andakusuma, 1986 dan Surpha, 2006: 50-51).

1Wawancara dengan Klian Desa Adat Tenganan, I Wayan Mangku Windya (pak

196

Pangeling-eling, kegaduhan, dresta atau sima yang dimiliki oleh desa adat/pakraman, yang wujudnya seringkali tidak tertulis ini yang kemudian disuratkan atau dituliskan dalam bentuk suatu peraturan desa pakraman yang disebut awig-awig. Seperti yang disinggung dalam tulisan di atas, bahwa penyuratan awig-awig di desa adat/pakraman di Bali sesungguhnya sudah dilakukan sejak lama. Seperti di Desa Adat Tenganan bahkan dilakukan sejak tahun 1842. Tetapi karena penyuratan awig-awig dilakukan dari dan oleh masyarakat desa setempat, maka tentu saja bentuk dan struktur penulisannya berbeda-beda. Sebagai catatan, di masa lalu, penyuratan itu dilakukan di atas media daun lontar dan ditulis dalam huruf Jawa Kuno/Bali Kuno.

Hasil penulisan di daun lontar ini biasanya di samping di pura puseh, dan masyarakat desa pada umumnya hanya mengingat-ingat saja isi atau substansi dari naskah daun lontar itu. Dalam konteks ini perlu dikemukakan bahwa seringkali naskah lontar yang di samping di pura puseh itu tidak memuat seluruh ketentuan yang ada. Sebab masih banyak ketentuan yang belum tertulis (di daun lontar), dan tersimpan baik dalam bentuk pengertian dan pemahaman yang ada dalam kesadaran masyarakat desa. Pengertian dan pemahaman itu seperti itu disebut dresta.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa nilai-nilai dan norma-norma itu biasanya belum semuanya dalam bentuk tertulis yang bisa diakses dengan mudah secara obyektif oleh masyarakat luas. Namun demikian tidak berarti hal seperti itu tidak dipahami masyarakat desa. Dalam konteks ini, substansinya lebih banyak dimengerti dan dipahami dalam kesadaran kognitif masyarakat (kesadaran kolektif) desa. Dalam pengertian ini, nilai-nilai atau norma-norma yang ada dalam pengeling-eling, kegaduhan, dresta, atau sima itu, sudah menubuh dalam kesadaran masyarakat, atau kalau memakai konsep Bourdieu, dikatakan sudah menjadi habitus.

197 langsung dalam kehidupan sosial-budaya dan religi (keagamaan) sehari-hari. Dalam praktik inilah terjadi proses penyesuaian-penyesuaian sesuai konteks ruang dan waktu. Berangkat dari titik ini, maka nilai-nilai dan norma-norma yang dipraktikkan sehari-hari itu pada akhirnya mewujud dan melekat menjadi habitus masyarakat, sebagai individu ataupun kolektif.

Sebagai suatu habitus, nilai-nilai dan norma-norma yang juga adalah suatu struktur yang terinternasilisasi dalam kesadaran kognitif (individu maupun kolektif) itu, tentu saja substansinya membatasi pikiran dan pilihan tindakan dari individu dan masyarakat desa pakraman. Membatasi dalam pengertian bahwa pikiran dan pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat itu, mau tidak mau harus menyesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma tersebut; atau kalau yang terjadi sebaliknya, maka pilihan tindakan itu dianggap melanggar, yang tentu saja dalam hal itu menghadapi konsekuensi berupa sanksi-sanksi, sesuai ketentuan yang ada. Meskipun begitu, seperti ditegaskan oleh Bourdieu, habitus itu tidak menentukan (dalam pengertian determine) pikiran dan tindakan tersebut. Seperti disinggung dalam Bab 2, bahwa ketimbang menjadi faktor yang “menentukan” (determine), habitus, menurut Bourdieu, hanyalah “menyarankan” (suggest) kepada individu dan masyarakat tentang apa yang harus dipikirkan dan strategi pilihan tindakan yang harus diambil dalam dunia sosial (lingkungan sosial desa pakraman).

198

Inilah yang menjelaskan mengapa perilaku masyarakat desa pakraman, tak terkecuali di Desa Tabola, pada umumnya masih tetap patuh mengikuti ketentuan-ketentuan yang termuat dalam substansi pengeling-eling tersebut. Kepatuhan yang kalau ditelusuri bertahan dari genenerasi ke generasi dan dari jaman ke jaman. Meskipun kalau dicermati, ketentuan yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang selalu dipraktikkan sehari-hari tersebut seringkali maknanya sudah tidak bisa dipahami, atau dijelaskan dengan cara yang argumentatif lagi. Mereka mempraktikkannya karena hal itu dianggap sebagai suatu kewajiban yang dikenalnya lewat perwarisan tradisi. Sebagaimana dikemukakan dalam Bab 2, Giddens, menyebut hal seperti ini sebagai suatu practical consciousness, kesadaran praktis; sesuatu yang agak berbeda dengan yang disebut sebagai discursive consciousness atau kesadaran diskursif (Allan, 2006: 263).

Sebagai contoh, dalam upacara dan upakara di desa pakraman, seringkali sebagian atau beberapa bagian dari proses upacara dan upakara yang bersangkutan, tidak dipahami lagi substansi maknanya secara utuh.2

2 Upakāra dan Upacāra merupakan bagian dari ajaran agama Hindu yang sering

disebut dengan “Yajña” (Yadnya). Yajña berasal dari kata “Yaj” yang artinya ”korban suci atau persembahan suci”. Korban suci yang dimaksud adalah suatu korban yang dilandasi pengabdian, cinta kasih dengan niat hati yang suci dan tulus ikhlas, dengan tidak mengikatkan diri pada hasil. Sedangkan Upakāra itu sendiri berasal dari kata “Upa” yang artinya berhubungan dengan, dan “Kara yang berarti perbuatan/pekerjaan/tangan. Jadi pengertian Upakāra di sini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan/pekerjaan/tangan, yang pada umumnya berbentuk materi, seperti daun, bunga, buah-buahan, air, dan api, sebagai kelengkapan dari suatu Upacāra. Kemudian Upacāra berasal dari kata “Upa” yang artinya berhubungan dengan, dan kata “Car” yang berarti gerak, kemudian mendapat akhiran “a”, merubah kata kerja menjadi kata sifat yang artinya gerakan. Jadi upacāra adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan (pelaksanaan) dari suatu Yajña (Yadnya).

Dalam hal ini mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti dan memahami secara utuh tentang proses upacara dan upakara itu. Yang lainnya, mayoritas masyarakat desa atau krama desa, hanya mengenal bahwa proses upacara dan upakara itu harus dijalankan karena merupakan suatu kewajiban adat yang memang harus dilakukan, begitu saja dan apa adanya, sama seperti yang sudah dilakukan selama ini.

199 Contoh untuk kasus seperti ini, misalnya, upacara Batara Turun Kabeh, suatu upacara besar yang setiap tahun diadakan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabola. Upacara ini ditujukan untuk memuja para dewa yang ada di Pura Suci Besakih, yang melakukan perjalanan dari Pura Besakih ke Pura Segara Klotok (di Pantai Klotok, Klungkung); yang dalam perjalanannya kembali ke Pura Besakih, diyakini singgah di Pura Puseh Desa Tabola. Untuk menghormati kesinggahan para dewa yang bersemayam di Pura Besakih itu maka diselenggarakan upacara di Pura Puseh Tabola. Dalam proses upacara itu dilakukan berbagai persembahan seperti sesajen-sesajen, yang hal itu disebut sebagai persyaratan upakara. Para krama Desa Tabola, menjalankan upacara dan upakara begitu saja berdasarkan tatacara yang diwariskan dari orang tuanya atau generasi sebelumnya.

Oleh warga desa pakraman, situasi seperti ini sering disebut dengan istilah, “mula keto”, yang artinya kurang lebih adalah “dari semula memang sudah begitu”. Di sini para krama desa menerapkan dan menjalankan nilai-nilai dan norma-norma itu “serta merta begitu saja, apa adanya” karena memang cara demikianlah yang dipelajari melalui tradisi yang diturunkan oleh orang tuanya atau generasi sebelumnya. Realitas seperti ini mendukung sepenuhnya kenyataan bahwa pangeling-eling, sima, dresta, atau dalam istilah yang lebih baru, awig-awig, nilai-nilainya sudah “menubuh” menjadi habitus dan yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat desa sehari-hari.

Dengan demikian, walaupun nilai-nilai dan norma-norma itu tidak dalam bentuk tertulis, tetapi tetap bisa berfungsi dan terpelihara karena menjadi acuan dalam berfikir dan bertindak. Namun demikian bukan berarti tidak ada upaya untuk menyuratkan (menuliskan) nilai-nilai dan norma-norma itu. Seperti sempat disinggung di atas, masyarakat desa pakraman di Tenganan, sejak abad 19 sudah mulai berusaha melakukan penyuratan pangeling-eling mereka.

200

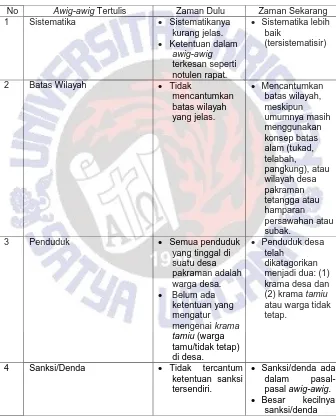

yang sama, yaitu: sistimatikanya kurang jelas, ketentuan dalam awig-awig terkesan seperti notulen rapat, tidak mencantumkan batas wilayah (desa adat) yang jelas dan semua penduduk yang tinggal di suatu desa dianggap sama sebagai krama desa. Untuk konteks jaman sekarang, poin yang terakhir ini menjadi penting, karena sejak Bali menjadi terkenal karena pariwisata maka dengan sendirinya semakin banyak para pendatang dari luar, mulai bermukim di suatu desa adat. Mereka ini tidak hanya dari luar desa di Bali, tetapi juga bahkan dari luar daerah Bali.

Lalu pada akhir tahun 1960-an muncul upaya menata penulisan awig-awig dari Pemerintah Provinsi Bali. Misalnya, pada tahun 1969, dalam Seminar Hukum I, tentang “Pembinaan Awig-awig Desa Dalam Tertib Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana Bali dan Pemda Provinsi Bali, di samping antara lain bahwa awig-awig yang belum tertulis, dalam waktu singkat supaya diusahakan penulisannya. Kemudian, sambil menunggu penulisan tersebut, awig-awig yang tidak tertulis itu dianggap masih mempunyai kekuatan berlaku sebagaimana biasa.

Sebagai tindak lanjut dari Seminar Hukum I itu, tahun 1974 dimulailah proyek pembinaan dan penulisan awig-awig yang dilaksanakan oleh Provinsi Bali, bekerjasama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana. Untuk awal pelaksanasan proyek maka dilakukan pesamuan (pertemuan musyawarah) di desa-desa adat Kabupaten Badung, Gianyar, Bangli dan Tabanan. Selanjutnya tahun 1981-1982 dilanjutkan proyek yang sama di Kabupaten Klungkung dan Karangasem (Windia, 2008).

201 • Awig-awig di Era Otonomi Daerah

Setelah mengalami penyempurnaan, tahun 2002 diterbitkan pedoman/teknis penyusunan awig-awig, yang kurang lebih sistimatika maupun sebagian besar substansi pokok awig-awig tertulis tampak seragam di seluruh Bali (desa pakraman). Kalau ada perbedaan, maka perbedaan itu hanya tampak di perarem-arem (bagian keterangan tambahan/pasal-pasal tambahan yang mengatur sesuatu hal yang bersifat khusus atau lokal). Pedoman ini selanjutnya dibuat dalam bentuk buku acuan bagi masyarakat dalam melakukan “penyuratan”/penulisan kembali awig-awig.

Terkait dengan penulisan awig-awig itu, sebelumnya, pada tahun 1986, Pemerintah Provinsi Bali pernah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daeah Tingkat I Bali. Dengan Perda itu, maka dirumuskan secara lebih jelas kedudukan, fungsi dan peranan desa adat, khususnya dalam konteks kehidupan pemerintahan desa (hubungan desa dinas dan desa adat), dan juga di sini secara lebih jelas dirumuskan kedudukan, fungsi dan peranan awig-awig desa.

Sejalan dengan perkembangan jaman (reformasi) dan menyusul dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka keluarlah Perda No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman di Bali. Perda ini dimaksudkan mengganti Perda No. 6 Tahun 1986 yang dinilai perlu diperbarui dengan datangnya era otonomi (desa). Dalam Perda No. 3 Tahun 2001 ini maka soal-soal yang menyangkut kehidupan desa adat (yang dalam Perda ini diberi nama dengan istilah baru yang disebut desa pakraman), termasuk kedudukan, fungsi dan peranan awig-awig desa, diatur kembali sejalan dengan datangnya perkembangan baru dalam kehidupan tata pengelolaan pemerintahan desa.

awig-202

awig desa. Bandingkan pengertian desa dalam Perda No. 3 Tahun 2001 yang terdapat pada bagian awal tulisan dengan Perda No. 6 Tahun 1986, yang dalam hal ini disebutkan bahwa yang disebut desa adat adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Kalau kita lihat dari rumusan yang ada sebagaimana tersebut di atas, pengertian tentang desa ternyata tidak berubah, atau bahkan persis sama. Kalau diperhatikan, yang berbeda hanya penggunaan peristilahan, dari yang tadinya disebutkan sebagai desa adat, kemudian (Perda No 3 tahun 2001) diganti menjadi desa pakraman. Perubahan ini berlatar belakang mengembalikan nama desa sesuai dengan namanya pada masa lalu, yaitu pakraman. Kata pakraman itu sendiri berasal dari karaman yang kemudian berubah menjadi krama yang pada mulanya berarti kumpulan orang-orang tua (orang yang sudah berumah tangga). Dalam perkembangannya krama kemudian diartikan sebagai warga masyararakat (desa). Jadi perubahan itu untuk menegaskan suatu makna tentang adanya benang merah nama desa (adat) sekarang dengan nama desa (adat) di masa lampau.

Selain itu, perubahan nama itu juga dikaitkan dengan upaya untuk mengkonstruksikan kembali identitas desa (adat) agar lebih sesuai dengan gambaran sejarah aslinya. Hal ini bisa dikaitkan dengan dengan adanya gagasan untuk mengembalikan identitas desa adat sesuai dengan gambaran desa Hindu di Bali. Ini sejalan dengan definisi dalam Perda No 3 Taun 2001 tentang desa pakraman yaitu sebagai “kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga”.

203 sekitar permulaan abad 20, diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat yang berlangsung turun temurun. Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya, kata adat dipakai di depan kata desa, telah dikenalkan sejak jaman Belanda untuk membedakan dengan kata “dinas” dalam desa dinas yang dibentuk oleh Belanda. Kata “dinas” itu sendiri asal katanya diambil dari bahasa Belanda, dienst, yang kemudian diadopsi menjadi “dinas”.

Jadi dalam konteks perubahan nama dari desa adat menjadi desa pakraman, hal itu merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Lebih dari itu, perubahan nama ini kelak menjadi awal dari berbagai perubahan di desa, karena perubahan nama itu memang pada gilirannya membawa perubahan terkait keberadaan desa itu sendiri, baik dalam hubungannya secara internal (hubungan dalam desa itu sendiri) maupun eksternal (hubungan desa pakraman dengan lembaga lain di luar desa atau bahkan dengan supra desa). Sebab memang yang terjadi bukan hanya soal perubahan kata (kata adat menjadi kata pakraman), tetapi lebih dari itu ada proses memunculkan makna dan pengertian baru tentang desa dalam kesadaran kognisi individu dan kolektif masyarakat desa. Makna dan pengertian baru itu, paling tidak, substansinya sejalan dengan definisi desa pakraman seperti yang tertuang dalam Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 yang isinya sudah disebutkan di atas.

Masih terkait Perda No. 3 Tahun 2001. Dalam Perda ini, selain soal desa, dicantumkan pula pengertian tentang awig-awig desa pakraman bersama pasal yang menyangkut berbagai ketentuannya, seperti misalnya soal “penyuratan’ atau penulisan, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan lain sebagainya. Soal pengertian awig-awig, dinyatakan bahwa:

204

pakraman/banjar pakraman masing-masing”.3

Dengan pengertian ini maka jelas bahwa awig-awig pada dasarnya merupakan suatu ketentuan atau aturan yang menjadi acuan atau pedoman bagi krama desa dalam menjalankan praktik kehidupan sosial, budaya dan keagamaan sehari-hari, yang berlandaskan Tri Hita Karana. Sedangkan menyangkut awig-awig itu sendiri, dalam Perda disebutkan antara lain bahwa: pertama, setiap desa pakraman menyuratkan awig-awignya; kedua, awig-awig desa pakraman tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia; ketiga, awig-awig desa pakraman dibuat dan disahkan oleh krama desa pakraman melalui paruman desa pakraman; keempat, awig-awig desa pakraman dicatatkan di kantor bupati/walikota masing-masing.

Atas dasar Perda inilah maka desa-desa adat di Bali, yang namanya sejak terbitnya Perda itu berubah menjadi desa pakraman, mulai di dorong untuk melakukan “penyuratan” awig-awig desanya. Ini sejalan dengan salah satu pasal dalam perda tentang desa pakraman, yang menyebutkan bahwa “setiap desa pakraman menyuratkan awig-awig”. Pada waktu yang sama, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga sudah menerbitkan pedoman penyuratan awig-awig, yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi desa pakraman di Bali dalam menyuratkan awig-awig desanya.

Maka kemudian desa-desa pakraman di Bali memulai langkah untuk melakukan penyuratan awig-awig; dan di antara yang paling awal merespon Perda itu adalah Desa Pakraman Tabola di Sidemen. Perlu dikemukakan di sini bahwa istilah yang digunakan bukan menyusun awig-awig, tetapi “menyuratkan” awig-awig. Istilah penyuratan digunakan karena pada umumnya desa-desa adat di Bali sejak semula sudah memiliki awig-awig, meski banyak di antaranya memiliki nama lain seperti disebutkan di atas, yaitu pangeling-eling, gegaduhan, sima atau dresta. Awig-awig yang ada sebelumnya, pada umumnya tidak dalam bentuk tertulis, atau kalau ada yang tertulis,

205 susunannya umumnya tidak sistematis, lebih sering seperti notulen rapat desa. Berikut gambaran perbandingan awig-awig lama dengan awig-awig baru yang sudah disuratkan.

Tabel 11: Perbandingan Awig-awig Tertulis Zaman Dulu dan Jaman Sekarang

No Awig-awig Tertulis Zaman Dulu Zaman Sekarang

206

Sumber: dikutib dari: Windia, P. Wayan. Awig-awig Desa Pakraman. Sarathi Vol. 15 No. 3 Oktober 2008. Halaman 360.

Desa adat Tabola sendiri, mulai menyuratkan awig-awig desa, justru beberapa waktu tak lama sebelum keluarnya Perda Provinsi tentang Desa Pakraman. Bahkan boleh dikatakan untuk tingkatan Kabupaten Karangasem, Desa Tabola termasuk pelopor dalam proses penyuratan awig-awig oleh desa pakraman. Di Kecamatan Sidemen, sebelum desa-desa pakraman lainnya memiliki awig-awig tertulis, Desa Tabola sudah melakukan penyuratan awig-awig. Oleh karena itu, ketika desa-desa pakraman di Kecamatan Sidemen - khususnya yang ada di sektiar desa Tabola, seperti Sangkan Gunung, Talibeng, Iseh, dan Ipah - melakukan penyuratan awig-awig sekitar tahun 2003, maka proses penyuratan awig-awig di Desa Tabola dijadikan sebagai acuan. Bahkan untuk itu, nara sumber utamanya juga tokoh dari desa Tabola, yaitu Ida I Dewa Gde Catra dan Cokorda Gde Dangin.

207 Gde Dangin terpilih menjadi Ketua MDP Alit Kecamatan Sidemen. Seperti diketahui, MDP dibentuk menyusul dihapuskannya Mejelis Pertimbangan Lembaga Adat (MPLA) melalui Perda No. 24/2002 tentang pencabutan SK Gubernur No. 18/1979 soal MPLA.

Keberadaan Majelis Desa Pakraman didasarkan pada Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dalam Perda tentang Desa Pakraman tersebut, misalnya, soal Majelis Desa Pakraman diatur antara lain soal jenis dan kedudukan Majelis Desa Pakraman, yaitu MDP Alit ditingkat kecamatan, MDP Madya kabupaten dan MDP Agung ditingkat provinsi (pasal 14). Selain itu juga diatur tentang tatacara pemilihan Ketua dan Anggota dari masing-masing Majelis di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Dalam pasal 15 (Perda No 3 Tahun 2001) diatur antara lain bahwa pembentukan Majelis Desa Pakraman (MDP Alit) di kecamatan dipilih oleh prajuru desa pakraman se-kecamatan melalui paruman alit. Sedangkan MDP Madya dipilih oleh desa pakraman se-kabupaten/kota melalui paruman madya. Sementara MDP Utama/Agung dipilih oleh utusan desa pakraman se-Bali melalui paruman agung. Paruman adalah istilah di Bali yang artinya semacam pertemuan musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil dari seluruh anggota untuk mengambil keputusan tentang sesuatu hal.

Tentang peserta dari masing-masing paruman disebutkan antara lain: (1) dalam paruman agung, pesertanya adalah utusan majelis madya desa pakraman; (2) peserta paruman madya adalah utusan dari majelis alit desa pakraman; (3) dan peserta paruman alit adalah utusan dari masing-masing desa pakraman. Dengan struktur peserta paruman seperti ini maka bisa dikatakan bahwa peserta paruman berlangsung secara bertingkat, mulai dari desa pakraman, majelis desa pakraman alit dan majelis desa pakraman madya. Sedangkan dalam paruman akan dipilih beberapa orang pimpinan sementara yang dipilih dari peserta paruman, sebelum terbentuknya pengurus majelis.

208

sebelumnya tidak ada di desa adat atau pakraman. Proses pembentukan lembaga baru dengan peran dan fungsinya yang baru itu, tak pelak merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai gejala perubahan sosial. Adanya lembaga seperti ini, khususnya yang ada di tingkat kecamatan, memungkinkan desa-desa pakraman pada satu kecamatan yang sama melakukan koordinasi untuk meneguhkan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bahwa adanya MDP ikut meneguhkan eksistensi desa-desa adat di Bali bisa dilihat dari praktik yang telah dilakukan oleh MDP Sidemen terhadap desa-desa adat yang ada di wilayah Kecamatan Sidemen. Sebagai contoh, MDP Sidemen, misalnya, ikut memelopori secara aktif dan memfasilitasi desa-desa pakraman di Sidemen (di luar Desa Tabola) untuk melakukan penyuratan awig-awig. Sehingga setelah tahun 2004, beberapa desa pakraman di Sidemen berhasil menyuratkan awig-awignya sendiri, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya oleh Desa Pakraman Tabola.

Sedangkan kalau mengacu Perda No.3 Tahun 2001, penyuratan awig-awig itu sendiri merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh desa-desa pakraman di Bali. Hadirnya awig-awig yang sudah disuratkan (dituliskan) di desa pakraman menjadikan kedudukan, fungsi dan peranan desa pakraman menjadi lebih jelas, dan karena itu, posisinya dalam konteks keseluruhan kehidupan pemerintahan pada tingkat perdesaan menjadi lebih kuat. Ini tak lain karena bagi desa pakraman, awig-awig merupakan semacam konstitusi tertulis (desa) yang menegaskan kedudukan, fungsi dan peranan desa pakraman bagi warga/kramanya dan juga bagi lingkungan luar desa (desa-desa adat lainnya dan supra desa).

209 menyeluruh.

Sedangkan dalam Perda yang sama dinyatakan wewenang Majelis Desa Pakraman, antara lain : (1) memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman; (2) sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa; (3) membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, di kabupaten/kota dan di provinsi.

Kalau melihat lingkup tugas dan wewenang Majelis Desa Pakraman seperti disebutkan di atas, kelihatan betapa penting kedudukan MDP dalam konteks pengembangan desa pakraman di Bali. Ini terutama terkait tugasnya utamanya membantu menyuratkan awig-awig (membuat konstitusi tertulis desa) dan menjadi media untuk memusyawarahkan masalah-masalah adat dan agama. Terkait dengan yang terakhir ini, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa cukup banyak konflik di desa adat/pakraman yang sumbernya adalah masalah-masalah adat dan agama. Konflik itu bisa menyangkut perselisihan antar banjar dalam satu desa atau berbeda desa, atau juga antar desa yang berbeda. Dalam hal seperti ini jelas peran MDP menjadi penting.

Awig-awig Desa Tabola

• Proses Penyuratan Awig-awig

Sebagaimana disinggung di bagian depan, upaya untuk menyuratkan awig-awig di desa Tabola telah dilakukan sebelum munculnya Perda No. 3 Tahun 2001 yang mengamanatkan melalui pasal-pasalnya agar setiap desa adat/pakraman di Bali melakukan penyuratan awig-awig. Tetapi upaya yang dilakukan pada waktu itu untuk menyuratkan awig-awig masih belum memberikan hasil, sehingga kemudian dibentuk tim penyuratan awig-awig.

210

bersahabat sejak muda yaitu: Cokorda Gde Dangin (pak Cokorda) dan Ida I Dewa Gde Catra (pak Catra). Kedua tokoh ini, pada tahun 1960-an pernah berduet, masing-masing menjadi Perbekel d1960-an Sekretaris Desa Dinas Sidemen, yang pada waktu itu wilayahnya persis mencakup wilayah desa adat Tabola. Melalui tim ini maka dilakukan upaya-upaya lebih serius untuk menggali bahan-bahan yang bisa digunakan bagi proses penyuratan awig-awig desa.

Sebelumnya, Desa Tabola bukan tidak memiliki awig-awig. Sebaliknya awig-awig Desa Tabola sudah ada sejak jaman dahulu kala, dan merupakan warisan adat dan tradisi setempat. Bentuk awig-awig tersebut berupa naskah di atas daun lontar yang ditulis dalam huruf Jawa kuno, dan karenanya sering disebut di Bali sebagai awig-awig kuno. Awig-awig kuno Desa Tabola dalam wujud fisiknya tersimpanh di Pura Desa, dan dianggap sebagai salah satu naskah kuno yang penting dan dihormati isinya.

Sebetulnya awig-awig kuno itu sempat diterjemahkan isinya dalam tulisan latin dengan bahasa Bali dan Indonesia oleh Ida I Dewa Gde Catra. “Saya yang menyalin awig-awig daun lontar dalam tulisan Jawa Kuno ke tulisan latin dalam bahasa Bali. Kalau tidak salah, saya menyalin itu antara tahun 1979 – 1982,” demikian ungkap Ida I Dewa Gde Catra, dalam salah satu kesempatan wawancara.4

Selain awig-awig kuno yang sudah disalin dalam bahasa Bali itu, bahan lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyuratan awig-awig desa Tabola adalah widisastra atau naskah tulisan yang berisi ajaran tentang Ketuhanan. Kata widisastra itu sendiri berasal dari kata Widi yang berarti Tuhan; dan sastra berarti ajaran. Widisastra ini antara lain bersumber dari ajaran-ajaran Hindu (Bali), yang ada di dalam berbagai bentuk kitab.

Awig-awig yang sudah disalin itu, antara lain, menjadi salah satu bahan bagi tim dalam menyuratkan awig-awig Desa Tabola tersebut.

Dari berbagai bahan sumber yang ada itu, lalu disusun naskah awig-awig desa, yang kemudian naskah itu di samping dalam suatu

211

pesamuan adat (pertemuan musyawarah adat) yang dihadiri oleh berbagai perwakilan banjar desa dan tokoh masyarakat adat Tabola untuk dibahas bersama. Jadi Tim penyuratan awig-awig menyusun kembali awig-awig kuno menjadi naskah awig-awig baru yang struktur dan susunannya mengikuti naskah peraturan/perundang-undangan yang digunakan pemerintah. Untuk itu, naskah disusun tidak dalam bentuk narasi biasa seperti dalam awig-awig kuno tetapi distrukturkan dalam bab-bab (dalam bahasa Bali di awig-awig disebut sargah) dan pasal-pasal (yang dalam awig-awig disebut dengan nama palet).

Sebagaimana dituturkan oleh Ida I Dewa Gde Catra (pak Catra), seringkali dalam pesamuan terjadi perdebatan di antara mereka yang hadir tentang sesuatu pasal yang akan dicantumkan dalam awig-awig. Perdebatan ini terjadi karena adanya perbedaan pengertian tentang sesuatu hal, yang selama ini memang dipahami dan “dipraktikan” secara berbeda-beda di antara satu kelompok keluarga (juga satu banjar) dengan yang lainnya.

Salah satu contohnya adalah pesamuhan atau musyawarah untuk memutuskan suatu ketentuan tentang masalah cuntaka yang akan dimasukkan dalam naskah awig-awig baru. Cuntaka kurang lebih artinya sesuatu keadaan dimana seseorang, pria atau perempuan, karena sesuatu hal dianggap “tidak bersih”, atau dalam bahasa Bali disebut “leteh”, dan karena itu dilarang melakukan sesuatu tindakan tertentu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan tentang cuntaka ini sumbernya, antara lain, diambil dari widisastra.

212

ke sanggah (padmasana).5

Sedangan sesuatu hal yang dinyatakan cuntaka, dalam awig-awig dijelaskan sebagai berikut: (1) wanita datang bulan (haid); (2) pengantin mempelai pria dan perempuan; (3) ibu bapa cuntaka karena kelahiran anak (istri melahirkan anak); (4) mereka yang menghaki (ngarepin), termasuk yang bertempat tinggal dalam pekarangan tempat kematian itu; (5) mereka yang dapat menjenguk (melayat) mayat, ikut memandikan jenazah, memegang atau memikul segala peralatan jenazah; (6) siapapun yang keluar masuk ke rumah yang menyimpan jenazah, termasuk mereka yang memakan sesajen bekas upacara jenazah; dan lain sebagainya.

Tentang masalah cuntaka itu sendiri biasanya memang terdapat pemahaman bersama, tetapi yang sering menjadi sumber perbedaan adalah seberapa lama cuntaka itu diberlakukan kepada seseorang, atau syarat apa yang harus dilakukan untuk “membersihkan” diri dari keadaan cuntaka. Hal-hal seperti inilah yang mengundang perdebatan sengit dalam pesamuan/musyawarah terkait penyuratan naskah awig-awig baru Desa Tabola.

Salah satu perdebatan menonjol yang pernah terjadi dalam musyawarah terkait penyusunan naskah awig-awig baru desa Tabola, sebagaimana dicatat oleh Ketua Tim Perumus awig-awig desa Tabola, Ida I Dewa Gde Catra, adalah masalah lamanya cuntaka terkait kematian seseorang. Seperti dituturkan oleh pak Catra, sebelum adanya awig-awig baru, lama seseorang dinyatakan sebagai cuntaka pada umumnya berbeda-beda di antara masing-masing kelompok maupun keluarga yang ada di Tabola. Selain berbeda-beda, umumnya waktu yang ditetapkan bagi seseorang yang dinyatakan cuntaka juga cukup lama, bahkan ada yang mencapai 42 hari.

Dengan waktu cuntaka yang umumnya ditetapkan terlalu lama, maka mau tidak mau seseorang tersebut dilarang melakukan berbagai aktivitas di desa dalam selang waktu yang terlalu lama. Keadaan ini

5 Lihat: Ida I Dewa Gde Catra (Penterjemah). Awig-awig Desa Pakraman Tabola

213 oleh tim dianggap sudah tidak sesuai perkembangan jaman lagi, karena seseorang umumnya dituntut untuk bisa terus setiap hari melakukan kegiatan sosial-ekonomi. Maka tim penyurat awig-awig mengusulkan agar waktu cuntaka di antara kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga di Tabola yang masih berbeda-beda itu untuk disamakan saja lama waktunya (diseragamkan), dan dibuat aturan baru yang menetapkan waktu cuntaka yang tidak terlalu lama waktunya. Sebagaimana di samping oleh pak Catra:

“Tadinya waktu cuntaka berbeda-beda, ada yang 30 hari, dan bahkan ada yang 42 hari. Lalu saya dan tim mengajukan pendapat (dalam musyawarah) kalau orang yang cuntaka tidak boleh masuk pemandian, tidak boleh masuk pasar, tidak boleh masuk pura, tidak boleh bepergian jauh, tidak boleh manjat pohon….siapa sanggup (sekarang)? Kemudian saya sampaikan, hal ini harus dirubah. Lalu setelah melalui perdebatan sengit dicapai kesepakatan boleh dibuat ketentuan baru, yang membolehkan orang mengakhiri masa cuntaka karena kematian hanya 3 hari saja sejak penyelesaian upacara”6

Maka kemudian, sebagaimana diatur dalam awig-awig baru, bahwa sejak 3 hari setelah dilakukan upacara membersihkan rumah, orang yang mendapati keadaan duka karena kematian anggota keluarga di rumah, sudah boleh ke pura lagi, dan juga boleh melakukan berbagai kegiatan sosial ekonomi di desa.

Kalau dilihat secara selintas, perubahan waktu lamanya cuntaka itu memang seperti tidak terlalu punya arti. Sebab hal ini seolah-olah hanya menyangkut persoalan lamanya waktu dan bagaimana menjadikan lamanya waktu cuntaka itu bisa seragam untuk berbagai kelompok maupun keluarga besar (dadya) yang ada di Tabola. Namun demikian kalau dicermati, perubahan seperti itu memiliki arti cukup penting, karena cuntaka merupakan satu ketentuan yang ditaati oleh penduduk (krama) Desa Tabola sejak dari waktu yang lama sekali, dan sudah menjadi nilai serta norma yang dipraktikkan dari satu generasi ke generasi. Sehingga soal cuntaka boleh dikatakan merupakan bagian dari

214

suatu habitus masyarakat desa, khususnya terkait masalah bagaimana sikap dan tindakan masyarakat desa bila dirinya sedang menghadapi situasi “tidak bersih” atau “leteh” karena sesuatu hal yang telah ditentukan oleh ketentuan adat dan/atau agama.

Oleh karena itu, soal perubahan waktu cuntaka boleh dikatakan akan (dan sebagian mungkin telah) merubah kesadaran kognitif individu dan masyarakat (kolektif) Tabola, yang pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan praktik dalam melaksanakan ketentuan cuntaka di Tabola. Yang terakhir ini cenderung akan (dan telah) merobah habitus seseorang dan juga masyarakat Tabola, khususnya dalam menyikapi dan menindak lanjuti masalah cuntaka. Gejala sosial seperti ini tak pelak merupakan bagian dari proses perubahan sosial penting.

Perubahan terkait masalah cuntaka bagaimapapun bagi masyarakat desa memang menjawab kebutuhan jamannya. Sekarang menjadi hampir tidak masuk akal dan sulit dipraktikkan bila seseorang dikenai cuntaka (terkait kematian) selama 30 hari, apalagi 42 hari seperti yang dipraktikkan dulu. Masa cuntaka 3 hari sebagaimana diatur dalam awig-awig baru, jelas lebih menjawab perkembangan dan tuntutan jaman.

Oleh karena tatacara yang berkaitan dengan masalah kematian adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat desa pakraman, maka otomatis perubahan dalam soal cuntaka ini juga merupakan aspek yang penting pula dalam kehidupan masyarakat desa, baik dalam ukuran individu, keluarga atau masyarakat (tempek, banjar dan desa). Itulah sebabnya, musyawarah untuk mengubah ketentuan soal cuntaka ini mengundang perdebatan yang sengit, sampai pada akhirnya harus meminta pendapat dari para pedanda (pendeta brahmana, tokoh agama).

215

widisastra. Sebagaimana dikemukakan oleh Ida I Dewa Gde Catra, masalah perbedaan yang muncul dalam musyawarah, memang akhirnya menjadi lebih mudah dikompromikan ketika sudah mendapat pandangan dari para pedanda, yang memang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan.

Contoh kasus yang dikemukan di atas, menggambarkan bagaimana proses penyuratan awig-awig dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan, baik perwakilan dari kelompok-kelompok pemaksan pura, kelompok subak, kelompok taruna teruni (muda-mudi desa), keluarga-keluarga besar (dadya), keluarga brahmana (griya), keluarga bangsawan (Puri Sidemen), dan juga perwakilan tempek dan banjar. Jadi meskipun pada mulanya naskah awig-awig disusun oleh suatu tim, pada akhirnya sebelum diputuskan, substansinya dimusyawarahkan dalam pesamuan desa.

Cara penyuratan awig-awig seperti ini tentu merupakan sesuatu hal baru. Dan hal seperti ini mesti diakui sebagai suatu bentuk baru perubahan sosial dimana suatu ketentuan yang mengatur kehidupan individu dan kolektif masyarakat desa (semacam konstitusi desa), khususnya yang berkaitan dengan kehidupan adat dan agama, disusun berdasarkan prinsip demokrasi musyawarah.

Bagi masyarakat desa, ketentuan yang ada di awig-awig juga dilihat sebagai suatu “perjanjian” bersama atau semacam “kontrak sosial”, sehingga isinya harus merupakan suatu persetujuan bersama untuk bisa ditaati dan dipraktikkan. Sebagai suatu “perjanjian” bersama maka tidak aneh kalau kemudian naskah final awig-awig baru itu perlu “dipasopati” melalui suatu upacara di Pura Desa, sebelum dinyatakan mulai berlaku.

216

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka makna dari “ mem-pasupati” awig-awig lantas berarti suatu proses “pemberkatan” terhadap naskah awig-awig yang merupakan semacam ketentuan atau konstitusi yang mengatur kehidupan bersama masyarakat desa. Pemberkatan ini dilakukan oleh para pedanda (pendeta brahmana) yang merupakan pemuka (pingajeng) desa agar isi/ketentuan awig-awig bisa ditaati bersama karena seperti kata masyarakat desa setempat bahwa awig-awig disebut sebagai sepat siku-siku atau artinya kurang lebih “pedoman dasar” di dalam Desa Tabola agar tercapai suatu kehidupan sosial yang harmoni di desa berdasarkan Tri Hita Karana.

Dalam konteks ini, situasi demokrasi yang melingkupi kehidupan sosial-politik paska reformasi, tampaknya ikut mempengaruhi proses kehidupan sosial-politik masyarakat; yang dalam hal ini praktik musyawarah dan demokrasi telah menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa dielakkan. Dengan dasar ini, maka boleh dikatakan bahwa selain isi dari awig-awig merupakan sesuatu hal baru yang menjadi bagian dari proses perubahan sosial, proses penyuratannyapun juga merupakan suatu cara baru yang menjadi bagian dari proses perubahan sosial.

Sebagaimana akan dikemukakan dalam bagian berikutannya dari tulisan ini bahwa pada masa kemudian, awig-awig baru itu juga dijadikan landasan bagi krama Desa Tabola untuk menyatakan suatu tuntutan baru yang dianggap sejalan dengan perkembangan aspirasi masyarakat. Tuntutan baru itu adalah agar sumberdaya alam yang ada di desa (dan yang sejak dahulu kala dianggap milik desa, dan yang juga telah diatur oleh awig-awig baru) dikembalikan pengelolaannya pada masyarakat, dari yang sebelumnya dikelola oleh pihak-pihak luar desa. Sebagaimana yang akan dibahas lebih rinci dalam Bab 6 dan 7, tuntutan baru itu telah mendorong munculnya dinamika baru dalam bentuk proses “pelengseran” pengurus desa adat/pakraman, karena dianggap oleh sebagian masyarakat desa tidak lagi aspiratif terhadap kepentingan masyarakat/krama desa.

217 yang prosesnya berkembang berbarengan dengan proses penyuratan awig-awig (yang melewati suatu proses musyawarah demokrasi ). Juga kemudian terjadi proses internalisasi substansi awig-awig baru, yang ujungnya telah mendorong tumbuhnya kesadaran tentang hak masyarakat desa untuk mengawal kepentingannya secara kolektif. Sebagai hasil dari timbulnya kesadaran baru itu, misalnya, masyarakat Desa Tabola menjadi semakin kritis akan hak-haknya, termasuk hak kolektifnya sebagai krama desa untuk mendapatkan pelayanan yang memadai atas sumberdaya alam milik desa (air bersih). Seperti akan dijelaskan dalam Bab 7, tumbuhnya kesadaran baru itu pada akhirnya menjadi sumber pemicu dari perubahan kepemimpinan di Desa Pakraman Tabola.

Selain itu, masyarakat ternyata juga semakin kritis dengan terus mencermati kembali isi awig-awig, apakah pelaksanaannya telah sesuai dan sejalan dengan perkembangan realitas. Di sini ada semacam refleksi atas praktik/tindakan terkait isi ketentuan yang ada dalam awig-awig baru, yang hasilnya adalah dorongan untuk bisa mengkoreksi atau menyesuaikan kembali isi awig-awig di kemudian hari. Contoh untuk hal yang terakhir ini adalah keinginan masyarakat (melalui pengurus desa pakraman) untuk mengkoreksi salah satu di antara pasal-pasal dalam awig-awig yang substansinya dianggap tidak demokratis. Pasal itu khususnya menyangkut institusi “pingajeng desa” (akan dibahas dalam Bab 7).

Kalau mengacu pada konsep Bourdieu, munculnya kesadaran baru dalam kognitif individu dan masyarakat terkait adanya awig-awig sebagaimana disebutkan di atas, adalah hasil dari apa yang disebut sebagai “product of the internalization of structures of the social world”. Dalam konteks ini, awig-awig baru Desa Tabola bagi masyarakat Desa Tabola adalah bagian dari apa yang disebut sebagai “the structures of social world” itu.Dalam hal ini, struktur dunia sosial, dalam bentuk nilai-nilai dan norma-norma yang tertuang dalam awig-awig itu mengalami internalisasi dalam kesadaran krama desa.

218

habitus baru individu maupun masyarakat (kolektif) Desa Tabola. Lewat habitus baru itu, individu dan masyarakat Desa Tabola mereproduksi praktik-praktik (dalam bentuk tindakan-tindakan terkait ketentuan adat dan agama) dalam kehidupan sosialnya. Proses demikian ini tak pelak menunjukkan suatu fenomena perubahan sosial di Tabola.

Sejalan dengan praktik-praktik itu, muncul pula refleksi yang pada ujungnya menimbulkan kesadaran baru sebagai hasil dari intepretasi kembali atas tindakan-tindakan terkait ketentuan awig-awig. Kesadaran baru itu terwujud dalam bentuk dorongan untuk mengkoreksi dan mengubah kembali bagian-bagian tertentu dari substansi awig-awig, misalnya tentang eksistensi lembaga “pingajeng”, perlunya kepemimpinan desa yang lebih terbuka, serta pola pemanfaatan sumberdaya alam desa yang berdasarkan kepentingan masyarakat desa.

219 Gambar 15: Proses Penyuratan Awig-awig dan Timbulnya Kesadaran

Baru Krama Desa

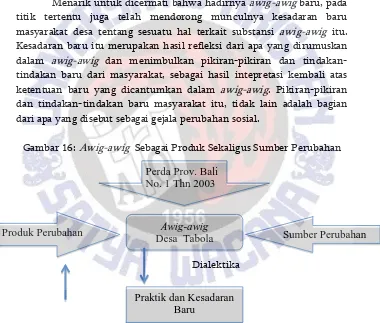

Jadi di sini ada semacam relasi timbal balik yang dialektis antara struktur kognitif (kesadaran) individu dan masyarakat dengan struktur dunia sosial dalam bentuk aturan/ketentuan awig-awig. Proses ini tentu saja melibatkan apa yang disebut sebagai suatu perubahan sosial, yang dalam konteks ini aspeknya lebih kepada perubahan nilai-nilai dan norma-norma. Di sini aspek dinamis dari awig-awig tampak kelihatan nyata, sebagaimana yang terjadi dalam praktik penerapan awig-awig di Desa Pakraman Tabola, paling tidak sejak awig-awig itu dinyatakan berlaku mulai tahun 2001/2002.

• Awig-awig dan Perubahan Sosial

Sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, salah satu perbedaan antara awig-awig kuno dan awig-awig baru hasil penyuratan sesuai Perda No. 3 Tahun 2001, adalah pada adanya sistematika penulisan yang lebih jelas dari awig-awig baru. Demikian Penyuratan

Awig-awig

Awig-awig Desa

Koreksi Awig-awig

Kesadaran Baru I (Internalization of

Externality) ============ Kesadaran Baru II

(Externalization of Internality)

Habitus Baru Praktik Baru Refleksi

220

pula struktur penulisannya boleh dikatakan mirip (atau mengikuti) struktur penulisan hukum positif kita, seperti halnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian awig-awig baru secara keseluruhan, substansinya menjadi lebih mudah dimengerti ketimbang awig-awig kuno yang bentuknya lebih banyak mirip “notulensi pertemuan/rapat”.

Pertanyaannya, bagaimana struktur awig-awig (baru) Desa Pakraman Tabola? Seperti halnya struktur penulisan naskah hukum positif pada umumnya, struktur penulisan awig-awig Desa Tabola terbagi atas beberapa bagian yang masing-masing terbagi atas pasal dan sub-pasal. Bagian atau Bab dalam awig-awig disebut sebagai sargah, sedangkan pasal-pasalnya disebut paos.

Secara keseluruhan, struktur batang tubuh Awig-awig Desa Pakraman Tabola terbagi atas 9 sargah, yang masing-masing sargah itu terbagi atas beberapa pasal. Pembagian sargah didasarkan pada katagori muatan materi/substansinya masing-masing.

Misalnya, bagian pertama atau disebut dalam bahasa Bali, pratama sargah (bagian pertama), isinya memuat materi menyangkut harlan lan wawidangan desa (nama dan wilayah desa). Terkait hal ini maka pada bagian pertama, paos (pasal) 1, disebutkan antara lain nama desa, yaitu Desa Tabola; dan juga wilayah kekuasaan desa yang berbataskan pada keempat penjuru desa (batas sebelah timur, barat, utara dan selatan). Juga dalam bagian ini disebutkan bahwa di dalam wilayah Desa Tabola terdapat kelompok-kelompok banjar, yang masing-masing disebut sebagah banjar papatusan.

221 yang bersangkutan”, demikian ungkap Ida I Dewa Gde Catra, salah satu tokoh perumus naskah awig-awig Desa Tabola.7

Menurut pak Catra, penyebutan batas desa seperti tersebut di atas merupakan salah satu cara untuk menghindari adanya konflik batas desa, yang tidak jarang terjadi di Bali. Dengan penyebutan seperti itu, maka desa adat mau tidak mau harus menentukan secara bersama garis batas desanya masing-masing. Pada kenyataannya, batas adat dari desa yang bersangkutan sulit untuk ditetapkan, terkecuali melalui suatu kompromi dan musyawarah. Ini karena memang sejak dahulu kala tidak terdapat batas-batas yang jelas secara fisik, tidak seperti halnya batas territorial yang dimiliki oleh desa dinas.

Bagian kedua, atau dwatya sargah, memuat substansi tentang “dasar dan tujuan”. Dalam pasal dua pada bagian ini disebutkan bahwa sebagai dasar kekuatan, Desa Tabola, menegakkan, mempertahankan dan membela: (1) Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia; (2) Undang-Undang Dasar 1945; (3) Trihita Karana. Yang menarik untuk dicatat di sini adalah bahwa dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945, secara eksplisit dinyatakan pula sebagai dasar dari Desa Pakraman Tabola, sebagaimana juga Trihita Karana.

Berlandasan dasar ajaran dasar Trihita Karana ini maka desa Tabola menetapkan asas dan tujuannya yang secara eksplisit disebutkan dengan jelas, yaitu (1) mengutamakan tentang tatacara dalam melaksanakan Agama Hindu; (2) menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam desa pakraman, agar tercapai keamanan dan ketertiban negara; (3) menumbuh kembangkan kebijakan serta ilmu pengetahuan, sebagai landasan untuk menciptakan kemakmuran dan kesentosaan negara; (4) menumbuh kembangkan kekayaan desa berlandasan kebijaksanaan terampil berkarya sesuai dengan norma-norma kebenaran; dan (5) menegakkan darma agama (kewajiban agama) serta darma negara (kewajiban negara).

Atas dasar azas dan tujuan ini, maka desa adat/desa pakraman di Bali pada dasarnya adalah desa yang berlandaskan agama Hindu.

222

Bahwa desa adat/pakraman di Bali, termasuk Desa Tabola, adalah desa Hindu, sebenarnya bukan hal baru, mengingat bahwa salah satu syarat utama dan mutlak diakuinya sesuatu desa sebagai desa adat/pakraman di Bali adalah adanya kahyangan tiga, yang wujudnya berupa tiga pura suci, yaitu pura puseh, pura desa atau balai agung, dan pura dalem. Bahkan pemekaran suatu desa adat/pakraman, misalnya, hanya mungkin terjadi kalau desa yang mau memekarkan diri itu sudah memilki kahyangan tiga. Dalam Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Desa Pakraman, secara eksplisit disebutkan pula bahwa desa pakraman pada dasarnya adalah desa yang berlandaskan agama Hindu. Tetapi perlu ditambahkan di sini, bahwa meskipun desa pakraman di Bali berlandaskan agama Hindu, tetapi semuanya itu tetap dalam kerangka kenegaraan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana dicantumkan secara eksplisit dalam awig-awig desa.

Bagian ketiga (tritya sargah), memuat materi yang menyangkut “peraturan tata tertib sebagai warga desa” (sukerta tata pakraman). Dalam bagian ini, antara lain, diatur pasal-pasal yang menyangkut tentang: kewargaan desa (indik krama); pengurus desa (indik prakanggen desa), rapat serta pertemuan/musyawarah desa (indik sangkepan miwah paruman utawi pasamuhan); macam dan bunyi ketongan (indik kulkul); dan hak milik desa (padruwen desa).

223 Dari pasal-pasal pada bagian ketiga yang termasuk membawa hal-hal baru itu antara lain adalah pasal 4 tentang kewargaan desa. Dalam pasal ini, diatur ketentuan tentang “siapa yang dianggap sebagai krama desa”. Mereka adalah: (1) siapa saja yang menetap dalam wilayah desa Tabola, lebih dari tiga bulan (105 hari), serta tetap beragama Hindu (2) siapapun yang berasal dari desa Tabola, bermukim menetap di luar desa Tabola, tetapi tetap tercatat pada salah satu banjar yang ada di Tabola.

Berangkat dari dua katagori krama desa itu (krama yang tinggal di desa dan krama yang tinggal di luar desa tetapi masih tercatat sebagai krama desa), maka krama di Desa Tabola dibagi atas beberapa jenis. Pertama, krama marep, yaitu warga desa yang (telah) bersuami istri, dan telah terdaftar pada salah satu banjar papatusan yang ada di dalam Desa Tabola. Kedua, krama sasabu, yaitu warga desa yang belum terdaftar di banjar papatusan, seperti halnya truna truni (pemuda-pemudi), dan yang lain-lain. Ketiga, krama tamiyu, yaitu warga desa yang bukan berasal dari Desa Tabola, tetapi bermukim di wilayah Desa Tabola lebih dari tiga bulan lamanya (105 hari). Di sini kata tamiyu artinya adalah tamu atau warga tamu. Keempat, krama di luar desa, yaitu warga Desa Tabola yang bermukim menetap di luar Tabola, tetapi masih terdaftar sebagai warga banjar di Tabola. Kelima, desa sasabu, yaitu siapapun yang karena memegang, menempati, menggarap tanah-tanah pelaba Pura Puseh Desa Tabola, tanah ayahan desa, sesuai dengan dresta kuno (yang berlaku sejak dahulu kala) dan sesuai dengan surat-menyurat (catatan).

224

Pengertian suami istri beragama Hindu menjadi penting, karena sesuai awig-awig mereka yang tinggal di Desa Tabola tetapi tidak beragama Hindu dikatagorikan sebagai krama tamiyu atau warga tamu. Pemberian status katagori sebagai warga tamu bagi warga yang tidak beragama Hindu sejalan dengan definisi dan pengertian desa adat/pakraman di Bali yang memang merupakan desa Hindu.

Adanya katagori krama tamiyu dalam awig-awig, menunjukkan bahwa desa Tabola (dan juga desa-desa pakraman lainnya di Bali) berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi Bali dewasa ini. Ini dalam arti, desa-desa adat menjadi semakin terbuka terhadap pendatang, baik dari Bali sendiri (yang berasal dari desa adat/pakraman lainnya) maupun dari luar Bali (dari luar Pulau Bali). Sebagai bentuk dari keterbukaan itu, maka para penduduk pendatang di desa adat di integrasikan dalam suatu konsep krama (baru) yang disebut krama tamiyu.

Perkembangan ini tak pelak menunjukkan suatu fenomena perubahan sosial di perdesaan, dimana konsep desa adat yang melekat pada Desa Tabola ternyata juga memberikan ruang bagi “warga luar” desa. Sebagai krama tamiyu, mereka memiliki kewajiban tertentu sebagai krama desa, yang hal itu di luar lingkup adat dan agama (sebagai desa adat Hindu), tetapi lebih kepada kewajiban sosial sebagai bagian dari kehidupan kolektif masyarakat desa. Di samping, tentu saja, sebagai krama tamiyu, mereka memiliki hak-hak yang sama dengan krama yang lainnya, terkecuali dalam hal urusan adat dan agama.

Menurut awig-awig Desa Tabola (Catra, 2003), di antara kewajiban dari krama tamiyu di desa adalah “wajib membayar ‘panahub’ (iuran wajib) ke desa setiap tahun, pada waktu menjelang piodalan Ageng (ulang tahun besar) di Pura Puseh Tabola. Demikian pula pada waktu desa membangun, merenovasi bangunan di dalam Desa tabola. Mengenai besarnya “penahub” sesuai harga 12 kg beras. Sedangkan dana pembangunan, secara sukarela menurut kemampuan. Krama tamiyu juga diwajibkan menghadiri kegiatan-kegiatan bersifat umum”.

225 Sementara seluruh krama desa, termasuk krama tamiyu, sesuai Awig-Awig Desa Tabola, “wajib memperoleh perhatian dan pelindungan dari Desa Tabola, segala perkaranya wajib dipertimbangkan atau diadili oleh pengurus desa, sesuasi dengan tata aturan perkara”. Ini adalah hak yang dimiliki oleh seluruh krama desa, tidak terkecuali krama tamiyu. Yang terkecuali bagi krama tamiyu, mungkin adalah hak “untuk melaksanakan panca-yadnya di dalam wilayah Desa Tabola, sesuai dengan tempat, waktu dan keadaaan (desa, kala, patra), serta sesuai yang tercantum dalam sastra agama, juga tidak menyimpang dengan dresta (kebiasaan)”.

Panca-yadnya kurang lebih berarti lima jenis (panca) karya suci/pengorbanan (yadnya) yang dilakukan oleh umat Hindu dalam usahanya mencari kesempurnaan hidup. Panca-yadnya itu terdiri dari: (1) dewa yadnya; (2) pitra yadnya; (3) manusa yadnya; (4) resi yadnya; dan (5) bhuta yadnya. Dewa yadnya adalah suatu karya/pengorbanan/persembahan suci kepada Sang Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasiNya yang terdiri dari Dewa Brahma sebagai Maha Pencipta, Dewa Wisnu sebagai Maha Pemelihara, dan Dewa Syiwa sebagai Maha Pengembali pada asalnya (Pralina).

Persembahan suci ini dilaksanakan melalui persembayangan Tri Sandya (bersembayang tiga kali sehari – pagi, siang dan menjelang malam) dan Muspa atau kebaktian dan pemujaan di tempat-tempat suci. Selain itu, pengorbanan suci juga dilaksanakan pada hari-hari yang dianggap suci, seperti hari ulang tahun pura (piodalan), hari raya galungan, nyepi, kuningan, dan saraswati.

Pitra yadnya adalah suatu karya/pengorbanan/persembahan suci yang ditujukan pada Roh Suci dan Leluhur (Pitra) dengan menghormati dan mengenang jasanya dengan menyelenggarakan upacara jenazah, seperti misalnya upacara ngaben, mamukur/maligya. Manusa Yadnya adalah suatu karya/pengorbanan/persembahan suci demi kesempurnaan hidup manusia, di antara dengan melakukan upacara selamatan.

226

bentuk, seperti misalnya, melakukan upacara penobatan calon sulinggih atau pendeta (upacara Diksa), termasuk juga mentaati, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran para sulinggih (pendeta).

Terakhir, bhuta yadnya adalah suatu pengorbanan atau persembahan suci kepada sarwa bhuta, yaitu makhluk-makhluk rendahan, baik yang terlihat (sekala) ataupun yang tidak terlihat (niskala), hewan (binatang), tumbuh-tumbuhan, dan berbagai jenis makluk lain ciptaan Sang Hyang Widi Wasa. Pelaksanan dari yadnya ini biasanya berupa upacara korban suci yang ditujukan kepada makhluk, yang disebut mecaru atau tawur agung, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan, kelestarian antara jagad raya dengan diri kita (keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos).

Kembali ke soal katagori krama desa di Desa Tabola. Memang boleh dikatakan bahwa krama tamiyu merupakan suatu konsep baru untuk merespon, sekaligus mengadopsi perkembangan baru dengan semakin banyaknya penduduk luar Desa Tabola (apakah dari desa lain di Bali atau luar Bali) yang tinggal di Tabola. Walaupun praktik seperti ini sesungguhnya bukan baru, karena sejak lama cukup banyak warga luar Desa Tabola yang pindah dan tinggal di Tabola. Namun konsep baru yang diintegrasikan dalam awig-awig yang merupakan suatu konstitusi desa, patut dicatat sebagai bagian suatu fenomena perubahan sosial.

227 muslim ini.

Sebagaimana sempat disinggung dalam bagian tulisan sebelumnya, sesuai dengan awig-awig (baru) Desa Tabola, warga muslim di Tabola, sebagian menempati tanah-tanah yang merupakan milik atau kekayaan Desa Tabola. Status tanah itu, adalah “tanah-tanah yang direlakan” (diijinkan) kepada mereka yang beragama Islam, yaitu tanah-tanah di kampung Sindu, Punia, Buhu, dan termasuk tanah kuburannya di Kuburan Islam Batunkapas.

Di pihak lain, Desa Tabola juga mengakomodasi kepentingan krama desanya, yang karena berbagai sebab (pendidikan, bekerja, dan lain-lain) terpaksa harus berdomisili di luar Desa Tabola. Mereka ini, menurut awig-awig akan tetap diakui sebagai krama Desa Tabola, asalkan memenuhi persyaratan tertentu, seperti misalnya, “ia tetap mencatatkan diri sebagai krama dalam banjar papatusan yang ada dalam Desa Tabola, mengikuti tata tertib dan peraturan banjar tersebut”. Salah satu peraturan banjar papatusan itu, antara lain adalah (Catra, 2003):

“Wajib membayar Panahub setiap tahunnya pada waktu menjelang Piodalan Ageng di Pura Puseh Tabola, yang besarnya sesuai harga 12 kg beras. Juga membayar dana pembangunan pada waktu desa membangun, merenovasi bangunan milik desa, dengan cara sukarela menurut kemampuan masing-masing”.

Kalau dicermati, persyaratan ini boleh dikatakan sama persis dengan persyaratan kewjiban bagi krama tamiyu. Dalam konteks ini, sekali lagi, munculnya konsep tentang krama pendatang, dan tetap diakuinya krama desa yang karena berbagai sebab harus tinggal menetap di luar Desa Tabola, menunjukkan hadirnya keterbukaan tentang konsep desa adat/pakraman itu sendiri.

228

terdiri atas dua elemen, yaitu: (1) prakangge desa (pengurus desa); (2) prajuru desa (petugas-petugas desa).

Yang dimaksud dengan prakangge desa, antara lain, adalah sebagai berikut. Pertama, pingajeng desa, yang unsur-unsurnya diambil dari seseorang yang diberi mandat mewakili kelompok-kelompok wilayah griya-griya di Banjar Punia (wakil golongan brahmana), Jro Gde, Jro Kanginan Sidemen, Jro Pakandelan Arya Bang Sidemen (wakil golongan bangsawan/satria). Kedua, klian desa atau bendesa (kepala desa Adat/pakraman). Ketiga, pemaden klian desa (wakil kepala desa adat/pakraman). Keempat, panyarikan (sekretaris desa adat/pakraman). Kelima, sedahan atau juru raksa (bendahara desa adat/pakraman). Kelima, patangan utawi panglima (urusan umum/keamanan).

Sedangkan yang dimaksud dengan prajuru desa terdiri dari klian-klian banjar papatusan (kepala banjar) dan klian-klian subak yang ada dalam di wilayah Desa Tabola (kepala Subak). Kalau dicermati dan dibandingkan dengan awig-awig desa-desa lainnya, baik desa pakraman tetangga Desa Tabola, atau bahkan desa-desa pakraman lainnya yang ada di Bali, pada umumnya struktur organisasinya hampir mirip. Kecuali, misalnya, untuk desa pakraman di Bali yang termasuk Desa Bali Aga (Bali kuno), seperti Tenganan, sebagaimana sempat disinggung pada Bab 3, memang memiliki ciri khusus. Namun ada sedikit kekhususan di Desa Tabola, yaitu adanya kelembagaan yang disebut sebagai pingajeng desa, yang hal ini tidak terdapat di desa-desa lainnya.

229 Upaya mengakomodasi ini, semula diorientasikan sebagai bagian dari usaha melestarikan kebudayaan/adat setempat, yang dalam konteks ini kelompok brahmana dan bangsawan di Tabola dianggap memiliki peranan penting. Peran penting ini terutama dikaitkan dengan faktor kesejarahan (historis) dari keberadaan kelompok brahmana dan bangsawan di Sidemen, khususnya terkait dengan keberadaan Puri Sidemen beserta jaringan pendukungnya di masa lalu, baik itu berasal dari kelompok satria (arya) ataupun kelompok brahmana yang tinggal di griya-griya.

Dalam konteks munculnya gagasan pingajeng desa, hal ini bisa diintepretasikan sebagai semacam upaya untuk mengkonstruksi suatu identitas baru desa, dengan mendasarkan diri pada kekhususan-kekhususan yang ada di Desa Tabola. Kekhususan itu antara lain menyangkut keberadaan Puri Sidemen di Desa Tabola, yang dahulu kala (sejak abad 17) merupakan salah satu pusat kekuasaan (kerajaan) lokal yang berada dibawah pengaruh Kerajaan Karangasem, Bali. Dikatakan sebagai kekhususan, karena di desa-desa adat yang ada di wilayah Kecamatan Sidemen tidak terdapat bekas pusat kekuasaan sesuatu kerajaan seperti halnya Puri Sideman. Dengan adanya kekhususan ini, sepertinya ada usaha untuk mengintegrasikan kembali posisi (bekas) kekuasaan Puri Sidemen dengan Desa Adat/Pakraman Tabola dengan memunculkan suatu konsep lama yang disebut pingajeng desa itu. Ini boleh dikatakan merupakan suatu inisiatif untuk merespon gejala perubahan yang datangnya dari supra-desa dalam bentuk dorongan untuk menyuratkan awig-awig. Kata-kata kunci yang dijadikan dasar untuk merespon gejala perubahan yang didorong oleh Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 itu adalah “dalam rangka melestarikan dan mengembangkan adat istiadat”.

230

dari upaya untuk melestarikan kebudayaan dan adat, tentu ada pula unsur kepentingan sosial, ekonomi dan politik, yang tercakup didalamnya.

Apalagi kalau hal ini dihubungkan dengan berbagai upaya sangat aktif dari pak Cokorda, terutama sejak awal reformasi, untuk membangun dan memperkuat kembali pengaruhnya, terutama dalam kaitannya dengan posisinya sebagai penglingsir Puri Sidemen. Sebagaimana sempat disinggung dalam bagian sebelumnya, pada tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, Pak Cok adalah salah seorang tokoh yang paling berpengaruh di Sidemen. Pengaruhnya tidak saja karena ia adalah tokoh keluarga Puri Sidemen, tetapi lebih dari itu, kiprahnya dalam politik lokal sejak awal sangat menonjol.

Pak Cokorda pernah menjadi Bendesa dan Perbekel Sidemen, di samping juga sejak muda (tahun 1950-an hingga awal tahun 1970-an) sangat aktif berkecimpung dalam kegiatan kepartaian. Saat itu, ia menjadi salah seorang tokoh penting Partai Nasional Indonesia (PNI), khususnya di Sidemen. Setelah pemerintah Orde Baru menancapkan pengaruhnya yang semakin dalam di Bali (dan seluruh Indonesia), terutama sejak pertengahan tahun 1970-an, maka sebagaimana diakui oleh Pak Cokorda dalam wawancara, berangsur-angsur pengaruhnya mulai merosot.

Segera setelah pemerintahan Orde Baru jatuh pada tahun 1998, Pak Cok lalu aktif membangun kembali pengaruhnya. Salah satu langkah awalnya, antara lain, mengundang Megawati Sukarno Putri untuk hadir dalam kesempatan upacara maligya di Puri Sidemen. Megawati, yang saat itu sangat popular sebagai calon Presiden RI untuk menggantikan B.J. Habibie yang dianggap masih menjadi bagian dari rezim pemerintah Orde Baru yang ambruk, datang ke Sidemen memenuhi undangan. Kedatangannya ini dianggap oleh banyak orang di Sidemen sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap posisi politik Puri Sidemen.

231 konteks ini, Pak Cok, sebagai pemimpin keluarga Puri Sidemen, sangat memahami potensi kekuatan pengaruh yang mungkin bisa dibangkitkan dari Puri Sidemen. Sebab bagaimanapun, peran sejarah Puri Sidemen terhadap keberadaan Sidemen (termasuk Desa Adat Tabola), memang masih diakui oleh masyarakat setempat. Dalam konsep Bourdieu, potensi kekuatan pengaruh yang bersumber dari “martabat ataupun prestise” keluarga puri ini adalah bentuk dari kapital simbolik (capital symbolic) yang dimiliki oleh Pak Cok dan Puri Sidemen. Potensi kultural inilah (dalam bentuk kapital simbolik), yang sesungguhnya terus diupayakan untuk dibangkitkan dan dikembangkan dalam rangka memperkuat pengaruh politik Puri.

Upaya memasukkan gagasan pingajeng desa dalam struktur organisasi desa pakraman (yang sebelumnya tidak pernah ada), mesti dilihat dalam kerangka perjuangan membangkitkan dan mengembangkan kapital simbolik itu. Di sini harus dilihat pula bahwa keluarga-keluarga yang bisa masuk dalam katagori pingajeng desa (keluarga brahmana dan bangsawan) pada kenyataannya adalah kerabat, atau minimal memiliki hubungan kesejarahan yang erat dengan keluarga Puri Sidemen.

Jadi boleh dikatakan keberadaan institusi pingajeng desa bagaimanapun juga merepresentasikan kepentingan-kepentingan sosial, politik dan kultural dari keluarga besar brahmana dan bangsawan di Tabola (Sidemen) yang akar sejarahnya menginduk pada Puri Sidemen.8

Kalau mengacu pada awig-awig, lembaga pingajeng desa memang bisa memiliki posisi penting dalam keseluruhan struktur organisasi desa adat/pakraman. Bahkan lembaga ini, dari lingkup tugas dan wewenangnya, memiliki kekuasaan yang kuat dan berpotensi “mengatasi” hirarki kepemimpinan klian desa (ketua desa pakraman).

8 Dalam Babad Dalem Anom Pemahyun disinggung soal keterkaitan erat antara

232

Menyangkut soal ini, disebutkan dalam pasal 8 awig-awig Desa Pakraman Tabola (Catra 2003), antara lain:

“kewajiban Pingajeng Desa Pakraman Tabola, ikut serta memikirkan serta mengusahakan, berembuk dan memberi pertimbangan, dalam hal membangun desa, bagaimanapun beratnya, berdasarkan permohonan Prakangge Desa, agar dapat mencapai kesentosaan desa. Pada saat pesamuhan desa akan membentuk prakangge desa (pengurus), pesamuhan itu diemban pelaksanaannya oleh pingajeng desa hingga selesai”.

Kalau melihat kalimatnya, memang wewenang yang diberikan pada pingajeng desa, terkesan longgar, meskipun pada kalimat paling akhir menunjukkan posisinya yang sangat penting. Ini karena proses pembentukan pengurus desa dalam pesamuhan atau musyawarah dipimpin oleh pingajeng desa. Sedangkan menurut ketentuan, para anggota pingajeng desa itu dipilih dari golongan elit desa adat (perwakilan kelompok brahmana dan satria serta Puri Sidemen) yang pengaruhnya di desa relatif masih cukup kuat. Jadi dengan demikian mereka memiliki peluang yang lebih terbuka untuk meneguhkan kembali kedudukannya di masyarakat melalui posisinya sebagai pingajeng desa itu.

Kelak kemudian, setelah terjadinya peristiwa pelengseran pengurus Desa Pakraman Tabola pada pertengahan tahun 2008, yang peristiwanya dipicu oleh konflik pengelolaan sumberdaya air bersih (PAM) miliki Desa Tabola, institusi pingajeng desa, ini mendapat sorotan tajam dari berberapa pengurus baru, termasuk Klian Desa Tabola yang baru. Mereka menyebutkan lembaga pingajeng desa ini bertentangan dengan gagasan demokrasi, dan upaya mengenalkan serta memasukkan lembaga itu dalam struktur organisasi desa adat dinilai sebagai suatu usaha untuk menegakkan kembali feodalisme lama.9

Namun terlepas dari kecaman terhadap lembaga pingajeng desa sebagai suatu usaha menegakkan kembali feodalisme di Tabola, tetapi

9 Wawancara dengan I Gusti Lanang Sidemen,Klian Desa Tabola yang baru,

233 sebenarnya proses pembentukan struktur organisasi Desa Tabola, khususnya lembaga prangkangge desa (pengurus desa), sedikit banyak dipengaruhi oleh gagasan tentang demokrasi. Misalnya saja, dalam hal tatacara pemilihan atau pembentukan prakangge desa (diluar pingajeng desa) dilakukan lewat pemungutan suara melalui suara terbanyak. Terkait hal ini, di awig-awig (Catra, 2003) disebutkan: “Paruman desa menunjuk (memilih) calon yang akan dijadikan klian desa. Bila lebih dari satu yang terpilih oleh Paruman Desa, wajib diadakan pemungutan suara, suara yang lebih banyak patut diikuti (menang)”.

Tentu saja, tatacara pemilihan atau pembentukan pengurus desa seperti tersebut di atas, boleh dikatakan merupakan hal baru, yang sedikit banyak mengadopsi atau paling tidak mendapatkan pengaruh kuat dari perkembangan situasi yang melingkupi desa sejak masa reformasi. Ini khususnya sejak dilaksanakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; yang di dalamnya, antara lain, diatur ketentuan baru tentang tata cara pengelolaan pemerintahan desa yang prosesnya didasarkan pada prinsip demokrasi. Sebagaimana ditunjukkan dalam perkembangan dinamika Desa Tabola paska ditetapkannya awig-awig desa sebagai dasar dari pengelolaan pemerintahan desa adat, cara-cara baru yang dianggap lebih memenuhi prinsip demokrasi telah menjadi bagian dari kehidupan pemerintahan desa adat.

Sebagai contoh, sejak penetapan awig-awig baru Desa Tabola pada tahun 2002, pemerintah desa dituntut oleh krama desa untuk lebih transparan dalam proses pengelolaan desa adat. Ketika tuntutan itu dianggap tidak sepenuhnya bisa dipenuhi (khususnya menyangkut pengelolaan aset desa dalam bentuk pasar desa dan pengelolaan perusahaan air minum desa) maka muncul protes massal yang berujung pada pelengseran pengurus desa.

234

dipilih melalui proses pesamuhan (musyawarah) desa.

Apa yang ingin dikemukakan dari gambaran tersebut di atas adalah bahwa nilai-nilai dan norma-norma baru yang semula dikenalkan melalui awig-awig baru, pada akhirnya terinternalisasi (paling tidak prinsip keterbukaannya) dalam kesadaran kolektif krama desa, yang akhirnya sedikit banyak telah mendorong praktik tindakan untuk melaksanakan “cara-cara demokrasi” dalam pengelolaan desa adat. Dalam konteks ini boleh dikatakan bahwa awig-awig yang semula adalah produk dari perubahan sosial, pada gilirannya ternyata menjadi sumber dari perubahan sosial pula.

Dalam konteks pemikiran Bourdieu, kondisi seperti ini bisa disejajarkan dengan proses yang disebut sebagai “dialectic of the internalization of externality and externalization of internality”. Sedangkan kalau mengacu pada pemikiran Giddens, proses ini melibatkan relasi antara agent (masyarakat dan pengurus desa) dan struktur yang mengacu pada rules (awig-awig), yang prosesnya pada akhirnya telah mendorong munculnya proses perubahan sosial, yang wujud kongkritnya adalah pergantian kepemimpinan struktur organisasi desa adat (lihat kembali uraian pada Bab2, khususnya pada bagian Perspektif Giddens dan Bourdieu).

Gagasan baru lainnya dalam awig-awig di luar apa yang telah disebutkan di atas adalah soal dicantumkannya secara eksplisit apa yang disebut sebagai “Padruwen Desa Tabola” dalam pasal 16. Padruwen desa adalah kata dalam bahasa Bali, yang artinya kepemilikan (padruwen) desa. Sebelum ini, boleh dikatakan apa yang menjadi “milik” desa adat tidak pernah dicatat dan didokumentasi secara tertulis, sehingga semua pihak yang berkepentingan (masyarakat desa) pada umumnya tidak mengetahui persis apa-apa yang menjadi milik (bersama) desa.