TESIS

PEMBERIAN MAGNESIUM SULFAT 20 MG/KGBB

INTRAVENA SAMA EFEKTIF DENGAN MEPERIDIN

0,5 MG/KGBB INTRAVENA DALAM MENCEGAH

MENGGIGIL PASCAANESTESI UMUM

I MADE SUANDA MENARA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2014

TESIS

PEMBERIAN MAGNESIUM SULFAT 20 MG/KGBB

INTRAVENA SAMA EFEKTIF DENGAN MEPERIDIN

0,5 MG/KGBB INTRAVENA DALAM MENCEGAH

MENGGIGIL PASCAANESTESI UMUM

I MADE SUANDA MENARA NIM 0914108206

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

TESIS

PEMBERIAN MAGNESIUM SULFAT 20 MG/KGBB

INTRAVENA SAMA EFEKTIF DENGAN MEPERIDIN

0,5 MG/KGBB INTRAVENA DALAM MENCEGAH

MENGGIGIL PASCAANESTESI UMUM

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister Biomedik pada Program Magister,Program Studi Ilmu Biomedik,

Program Pascasarjana Universitas Udayana

`

I MADE SUANDA MENARA NIM 0914108206

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 DESEMBER 2014

Pembimbing I, Pembimbing II,

dr. Ida Bagus Gde Sujana, SpAn, MSi dr. I Made Gede Widnyana, SpAn, MKes, KAR NIP. 195507111983121001 NIP. 197202012008011017

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Biomedik Direktur

Program Pascasarjana Universitas Udayana Program Pascasarjana Universitas Udayana

Prof.Dr.dr.Wimpie I Pangkahila, SpAnd,FAACS Prof.Dr.dr.A.A. Raka Sudewi, SpS(K) NIP. 194612131971071001 NIP. 195902151985102001

Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 23Desember 2014

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor

Universitas Udayana,No. 4503/ UN.14.4/ HK/ 2014 Tertanggal 23Desember 2014

Ketua : dr. Ida BagusGdeSujana, SpAn, MSi

Anggota :

1. dr. I Made GedeWidnyana, SpAn, MKes, KAR 2. Prof. Dr. dr. Made Wiryana, SpAn, KIC, KAO 3. dr. I KetutSinardja, SpAn, KIC

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas asungkertawaranugraha-Nya, tugas penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.

Kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, SpPD, KEMD, selaku Rektor Universitas Udayana, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perkenannya memberikan kesempatan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan spesialis di Universitas Udayana.

Kepada Prof. Dr. dr. Putu Astawa, SpOT(K), MKes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perkenannya memberikan kesempatan menjalani dan menyelesaikan pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Kepada dr.I Nyoman Semadi, SpB, SpBTKV, selaku Ketua TKP PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, penulis mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis ini.

Kepada dr. Anak Ayu Sri Saraswati, MKes, selaku Direktur Utama RSUP Sanglah, penulis menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjalani pendidikan dan melakukan penelitian di RSUP Sanglah Denpasar.

Kepada Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, SpS(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, penulis menyampaikan terimakasih karena

telah diberikan kesempatan untuk menjalani program magister pada Program Studi Ilmu Biomedik, Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Kepada dr. I Ketut Sinardja, SpAn, KIC, selaku Kepala Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat setinggi-tingginya atas bimbingan, inspirasi dan motivasi yang telah diberikan selama penulis mengikuti program pendidikan dokter spesialis ini.

Kepada dr. Ida Bagus Gde Sujana, SpAn, MSi, selaku Sekretaris Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas bimbingan, semangat, inspirasi dan motivasi selama penulis mengikuti program pendidikan dokter spesialis ini dan khususnya selaku pembimbing satu dalam penyusunan tesis ini.

Kepada Prof. Dr. dr. Made Wiryana, SpAn, KIC, KAO, selaku Ketua Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas keteladanan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan tesis dan menempuh program pendidikan dokter spesialis ini.

Kepada dr. I Made Gede Widnyana, SpAn, MKes, KAR, selaku Sekretaris Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh program pendidikan dokter spesialis ini dan

selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, masukan dan motivasi dalam penulisan serta penyusunan tesis ini.

Kepada dr.I Wayan Sukra, SpAn, KIC, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kemurahan hatinya dengan tidak mengenal lelah memberikan bimbingan dan landasan berpikir tentang ilmu dasar anestesi.

Kepada semua guru: dr.I Made Subagiartha, SpAn, KAKV, SH; dr.I Gusti Putu Sukrana Sidemen, SpAn, KAR; Dr. dr. I Wayan Suranadi, SpAn, KIC; dr.I Gede Budiarta, SpAn, KMN; Dr. dr.I Putu Pramana Suarjaya, SpAn, MKes, KNA, KMN; dr. Tjokorda Gde Agung Senapathi, SpAn, KAR; dr.Putu Agus Surya Panji, SpAn, KIC; dr.I Wayan Aryabiantara, SpAn, KIC; dr.I Ketu tWibawa Nada, SpAn, KAKV; dr. Dewa Ayu Mas Shintya Dewi, SpAn; dr.I Gusti Ngurah Mahaalit Aribawa, SpAn, KAR; dr.IG.A.G. Utara Hartawan, SpAn, MARS; dr.Pontisomaya Parami, SpAn, MARS; dr I Putu Kurniyanta, SpAn; dr.Kadek Agus Heryana Putra, SpAn; dr.Cynthia Dewi Sinardja, SpAn, MARS; dr. Made Agus Kresna Sucandra, SpAn; dr. Ida Bagus Krisna Jaya Sutawan, SpAn, MKes; dr. Tjahya Aryasa EM, SpAn, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya atas bimbingan yang telah diberikan selama menjalani program pendidikan dokter spesialis ini.

Kepada dr. I Wayan Gede Artawan Eka Putra, M.Epid, selaku pembimbing statistik, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan statistic dalam penyusunan penelitian ini.

Kepada semua senior dan rekan - rekan residen anestesi, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasama yang baik selama penulis menjalani program pendidikan dokter spesialis ini.

Kepada Ibu Ni Ketut Santi Diliani, SH dan seluruh staf karyawan di Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuannya selama menjalani program pendidikan dokter spesialias ini, kepada segenap piñata anestesi, paramedic dan semua karyawan yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses pendidikan ini.

Kepada Bapak I Wayan Menara, MBA dan Ibu Ni Gusti Ayu Ketut Sudiartini, SE selaku orang tua yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan kasih sayang yang tanpa pamrih serta penuh kesabaran memberikan dukungan semangat dan doa supaya penulis dapat menjalani dan menyelesaikan studi ini dengan baik.

Serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pasien yang menjadi “sumber ilmu” selama penulis menjalani proses pendidikan spesialisasi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang tertulis di atas maupun yang tidak tertulis, yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses pendidikan dan penyusunan tesis ini.

Denpasar, Desember 2014 dr. I Made SuandaMenara

ABSTRAK

PEMBERIAN MAGNESIUM SULFAT 20 MG/KGBB INTRAVENA SAMA EFEKTIF DENGAN MEPERIDIN 0,5 MG/KGBB INTRAVENA

DALAM MENCEGAH MENGGIGIL PASCA ANESTESI UMUM Menggigil (shivering) merupakan masalah yang sering dihadapi dalam setiap operasi.Pengunaan obat induks anestesi, suhu lingkungan dan pembedahan dapat menyebabkan menggigil. Tujuan penelitian ini membandingkan efektifitas magnesium sulfat 20 mg/kgBB intravena dengan meperidin 0,5 mg/kgBB intravena sebagai control dalam mencegah menggigil pasca anestesi umum.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Randomized double blind controlled trial pada pasien yang menjalani pembedahan dengan anestesi umum di kamar operasi RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian ini mengambil sampel 48 pasien yang dibagi menjadi dua kelompok (n=24), kelompk A menggunakan Magnesium sulfat 20 mg/kgBB intravena dan kelompok B menggunakan Meperidin 0,5 mg/kgBB intravena. Kejadian menggigil diobservasi saat pasien berada di ruang pemulihan. Uji statistic menggunakan Chi square, Mann-Whitney Test, independent sample T-test dan Fisher’s Exact Test (dengan derajat kemaknaan < 0,05). Analisis data menggunakan program SPSS v. 17,0 for windows (Statistical Package for the Social Sciences Inc, USA).

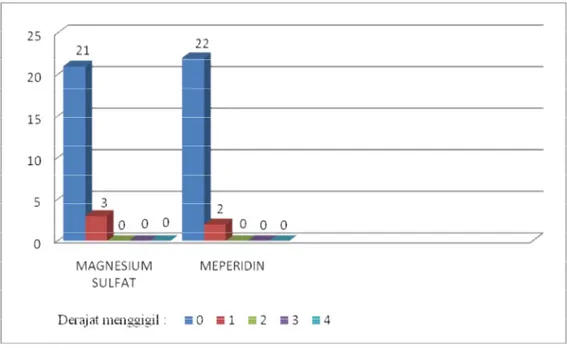

Pada penelitian ini didapatkan kejadian menggigil pada kelompok magnesium sulfat sebanyak 3 (12,5%) dari 24 pasien dan pada kelompok meperidin sebanyak 2 (8,3%) dari 24 pasien (p = 1,00). Derajat menggigil yang terjadi semuanya ada pada derajat 1, yaitu tremor intermiten dan ringan pada rahang dan otot-otot leher.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kejadian menggigil pasca anestesi umum pada pasien yang mendapat magnesium sulfat 20 mg/kgBB intravena tidak ada perbedaan bermakna dengan yang mendapat meperidin 0,5 mg/kgBB intravena, sehingga magnesium sulfat dapat digunakan sebagai alternative pilihan dalam mencegah menggigil pasca anestesi umum.

ABSTRACT

MAGNESIUM SULFATE 20 MGS/KGBW INTRAVENOUSIS EQUALY EFFECTIVE AS MEPERIDINE 0,5 MGS/KGBW INTRAVENOUSIN

PREVENTING SHIVERING AFTER GENERAL ANESTHESIA Shivering is a common problem faced in every operation. The use of anesthesia regimens for induction, environmental temperature and surgery can cause shivering.The purpose of this study is to compare the effectiveness of magnesium sulfate 20 mgs/kg intravenous with meperidine0.5 mgs/kg intravenous as a control in preventing shivering after general anesthesia.

The research design used a randomized double-blind controlled trial in patients underwentsurgery with general anesthesia in operating room in Sanglah Hospital. This study took samples of 48 patients, were divided into two groups (n=24), group A using magnesium sulfate 20 mgs/kg intravenously and group B using meperidine 0.5 mgs/kg intravenously. Incidence of shivering were observed when patients in the recovery room. Using Chi square test, Mann-Whitney test, independent sample T-test, and Fisher’s Exact Test (with degrees of significance < 0.05).Analyses were performed with SPSS v.17.0 for windows (Statistical Package for the Social Sciences Inc, USA).

This study shows incidence of shivering in the magnesium sulfate group 3 (12,5%) of the 24 patientsand in meperidine group 2 (8,3%) of the 24 patients (p=1.00). Degrees of shivering that occur all there in degree 1, that is mild tremors intermittent in the jaw and neck muscles.

From this study we conclude that the incidence of shivering after surgery with general anesthesia in patients who received magnesium sulfate 20 mgs/kg intravenous do not differ from those who received meperidine 0.5 mgs/kg intravenous, so magnesium sulfate is recommended for preventing shivering after general anesthesia.

DAFTARISI

Halaman

SAMPUL DALAM ……… i

PRASYARAT GELAR ………. ii

LEMBAR PERSETUJUAN ……….. iii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI ……….. iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ….……….……. v

UCAPAN TERIMA KASIH ………. vi

ABSTRAK ……… x

ABSTRACT ……….. xi

DAFTAR ISI ………. xii

DAFTAR TABEL ………. xvi

DAFTAR GAMBAR ………. xvii

DAFTAR SINGKATAN ………...………. xviii

DAFTAR LAMPIRAN ……….…. xx BAB I. PENDAHULUAN ………. 1 1.1 Latar Belakang …….……… 1 1.2 Rumusan Masalah ……….……….. 5 1.3 Tujuan Penelitian ……….. 6 1.3.1 Tujuan umum ……….………. 6 1.3.2 Tujuan khusus ……….………...………. 6 1.4 Manfaat Penelitian ………... 6

1.4.1 Aplikasi klinis ……….……….. 6

1.4.2 Pengembangan Ilmu ……….………….. 6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA ………..………….. 7

2.1 Termoregulasi ………..…………. 7

2.2 Menggigil pasca anestesi ……….. 10

2.3 Meperidin ……….. 15

2.3.1 Farmakokinetik ….……….. 16

2.3.2 Farmakodinamik.……… 16

2.3.3 Efek samping obat ….……….………. 19

2.3.4 Interaksi obat ….……….………. 19

2.4 Magnesium Sulfat ……….……… 19

2.4.1 Fisiologisdan homeostasis ………...……… 20

2.4.2 Mekanismekerja magnesium …….….……… 23

2.4.3 Efek magnesium sulfat terhadap fisiologi sel …….…. 26

2.4.3.1 Aksi pada membrane dan pompa membran …… 26

2.4.3.2 Aksi pada kanal ion ….……… 26

2.4.3.3 Efek pada susunan saraf pusat…….…………. 27

2.4.3.4 Efek pada system kardiovaskular…….……….. 27

2.4.3.5 Efek pada otot dan transmisi neuromuskular … 28 2.4.4 Efek samping …………..……….. 28

BAB III. KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN……… 30

3.2 Kerangka Konsep ………..……… 32

3.3 Hipotesis Penelitian ……….….. 32

BAB IV.METODE PENELITIAN ……… 33

4.1 Rancangan Penelitian ……….….. 33

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian……….. 33

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian……… 34

4.3.1 Populasi penelitian………….……….………… 34

4.3.2 Sampel penelitian ….……….…….………….. 34

4.3.2.1 Kriteria inklusi ……….. 34

4.3.2.2 Kriteria eksklusi ……..………. 34

4.3.2.3 Kriteria drop out ……….. 34

4.3.2.4 Besar sampel penelitian ……..……… 35

4.3.2.5 Cara sampling ………….……… 36

4.3.2.6 Cara alokasi subjek penelitian ………..………. 36

4.4 Cara Blinding ………. 37

4.5 Variabel Penelitian ………. 37

4.6 Definisi Operasional ……….. 38

4.7 Bahan dan Alat Penelitian ……… 40

4.8 Cara Kerja ………. 41

4.9 Alur Penelitian ……… 44

4.10 Analisis Data ……… 45

4.11 Etika Penelitian ……… 45

BAB VI. PEMBAHASAN ………... 54

BAB VII. SIMPULAN DAN SARAN ……… 59

7.1 Simpulan ……… 59

7.2 Saran ……….. 59

DAFTAR PUSTAKA ……….. 60

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Distribusi reseptor opioid………. . 14 Tabel 2.2 Klasifikasi reseptor opioid……….... 18 Tabel 2.3 Manifesta siklinik hipermagnesemia……… 24 Tabel 5.1 Data karakteristik subjek penelitian kedua kelompok

perlakuan ……… 47 Tabel 5.2 Data karakteristik klinik penderita lima menit sebelum

induksi ……… 48 Tabel 5.3 Perbandingan TDS, TDD, MAP, HR, RR, SaO2 dan

suhu inti kedua kelompok ……… 49 Tabel 5.4 Data kejadian dan derajat menggigil pada kedua kelompok

DAFTAR GAMBAR

Halaman

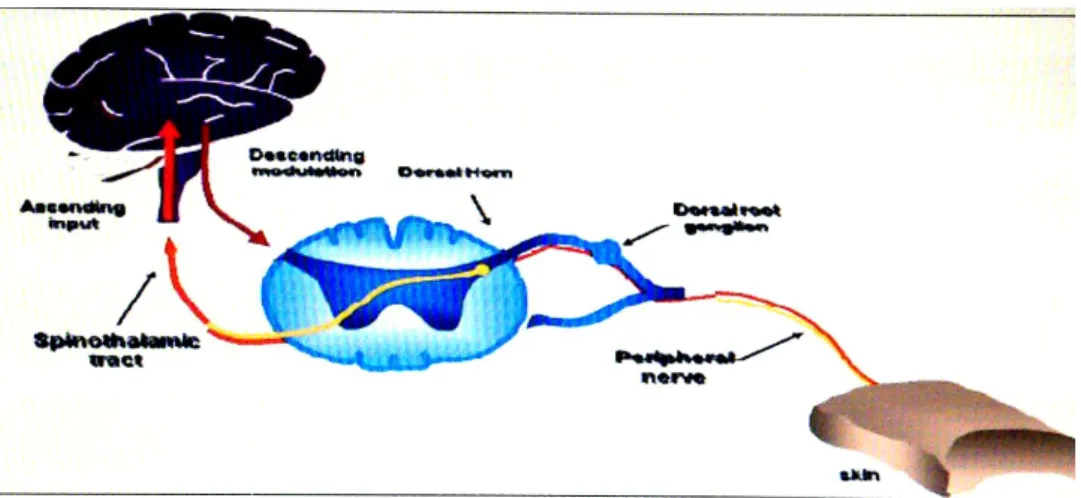

Gambar 2.1 Ascending-Descending Thermoregulator Pathway... 9

Gambar 2.2 Sistem Pengaturan Suhu ... 9

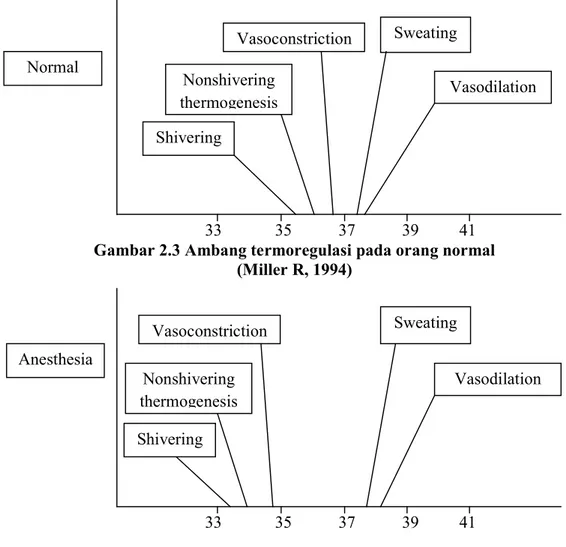

Gambar 2.3 Ambang termoregulasi pada orang normal ... 10

Gambar 2.4 Ambang termoregulasi pada orang yang teranestesi ... 10

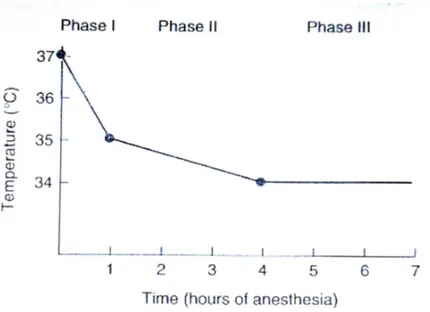

Gambar 2.5Pola penurunan suhu selama anestesi umum ... 13

Gambar 2.6 Rumus kimia meperidin ... 15

Gambar 2.7 Wide dynamic spinal neuron ... 18

Gambar2.8 Mekanisme aksi magnesium ... 20

Gambar 2.9 Absorbsi magnesium pada gastrointestinal ... 22

Gambar 2.10 Skema representasi magnesium pada ginjal ... 23

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir ... 31

Gambar 3.2 Kerangka Konsep ... 32

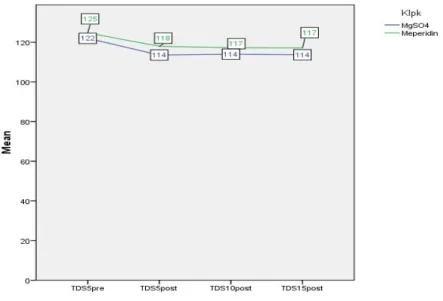

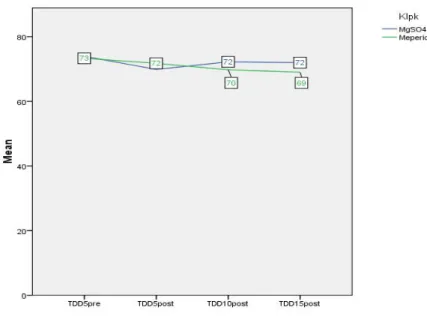

Gambar 5.1 Grafik tekanan darah sistolik kedua kelompok perlakuan ….. 50

Gambar 5.2 Grafik tekanan darah diastolic kedua kelompok perlakuan ……. 51

Gambar 5.3 Grafik MAP kedua kelompok perlakuan ………. 51

Gambar 5.4 Perbandingan kejadian dan derajat menggigil dari kedua Kelompok perlakuan ……….. 53

DAFTAR SINGKATAN

ASA : American Society of Anesthesiology ATPase : AdenosinTriphosphatase

BMI : Body Mass Index Ca : Calsium

CO2 : Karbondioksida ICU : Intensif Care Unit IMT : Indeks Massa Tubuh IV : Intravena

K : Kalium

kg/m2 : kilogram per meter kubik LJ : LajuJantung

MAP : Mean Arterial Pressure mEq/L : milliEquivalen per liter Mg : Magnesium

mg : milligram

mg/kgBB : milligram per kilogram BeratBadan MgSO4 : Magnesium sulfat

ml : milliliter mmol : millimolekul Na : Natrium NMDA : N-Methyl-D-Aspartate N2O : Nitrogen Oksida O2 : Oksigen

RR : Respirasi Rate

RSUP : RumahSakitUmumPusat SaO2 : SaturasiOksigen

SPSS : Statistical Package for the Social Sciences TAR : TekananArteriRerata

TDD : TekananDarahDiastolik TDS : TekananDarahSistolik Vol % : Volume persen 5-HT : 5 Hydroxytryptamine

µg/kgBB : microgram per kilogram BeratBadan

δ : Delta

κ : Kappa

μ : Mu

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 : Surat Keterangan Kelaikan Etik ... 64

Lampiran 2 : Surat Ijin Uji Klinik ... 65

Lampiran 3 : Jadwal Penelitian ... 66

Lampiran 4 : Rincian Informasi ... 67

Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Tindakan ... 69

Lampiran 6 : Pencatatan Hasil Evaluasi Penelitian ... 70

Lampiran 7 : Tabulasi Data Penelitian ... 72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menggigil adalah suatu keadaan yang tidak nyaman dan merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi setelah pemberian anestesi pada pasien yang menjalani operasi elektif dan darurat. Terjadinya menggigil bisa sesaat setelah tindakan anestesi, dipertengahan jalannya operasi maupun diruang pemulihan (Bhattacharya dkk., 2003).

Penyebab terjadinya menggigil sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan terjadinya menggigil pascaanestesi oleh karena obat-obat anestesi dapat menginhibisi pusat termoregulasi sehingga terjadi perubahan mekanisme termoregulasi tubuh terhadap penurunan suhu inti tubuh berupa menggigil.

Kejadian timbulnya menggigil selama anestesi sekitar 40 – 60% pada kasus-kasus yang telah dilaporkan. Angka kejadian menggigil perioperatif meningkat pada umur yang ekstrim, tereksposenya tubuh terhadap ruang operasi yang dingin, memberikan cairan infus atau transfusi darah dengan suhu ruang operasi yang dingin atau tidak dihangatkan saat sebelum, selama, dan setelah tindakan anestesi serta operasi dengan durasi yang panjang (Miller dkk., 1994).

Menggigil mempunyai banyak efek fisiologi yang merugikan, seperti vasokonstriksi perifer dan kebutuhan oksigen yang meningkat 2-3 kali, meningkatnya produksi karbondioksida, menurunnya saturasi oksigen arteri,

metabolisme obat yang menurun, terganggunya pembentukan faktor-faktor pembekuan, menurunnya respon imun, gangguan penyembuhan luka, pelepasan katekolamin, peningkatan cardiac output, takikardia, hipertensi, peningkatan tekanan intraokuler, meningkatnya pemecahan protein dan iskemik otot jantung. Efek fisiologi yang merugikan ini dapat mengakibatkan morbiditas terhadap jantung diantaranya meningkatkan resiko angina dan meluasnya iskemik otot jantung, luka operasi menjadi lebih mudah infeksi, meningkatnya perdarahan sehingga kebutuhan transfusi darah juga dapat meningkat dan dapat memperpanjang lama tinggal pasien di ruang ICU pascabedah (Kaplan dkk., 1985).

Pada saat menggigil, terjadi peningkatan rangsangan simpatis tubuh yang meningkatkan konsentrasi katekolamin dalam sirkulasi plasma sehingga terjadilah peningkatan laju nadi, tekanan darah dan cardiac output. Keadaan ini sangat merugikan bagi pasien, oleh karena itu menggigil harus dicegah terutama pada pasien dengan gangguan fungsi kardiovaskular dan pulmonal, aritmia jantung, gagal jantung, infark miokard, hipertensi, geriatri dan bayi.

Tindakan anestesi dapat menghilangkan mekanisme adaptasi dan berpotensi mengganggu mekanisme fisiologis fungsi termoregulasi. Kombinasi antara gangguan termoregulasi yang disebabkan oleh tindakan anestesi dan eksposur suhu lingkungan yang rendah, akan mengakibatkan terjadinya hipotermia pada pasien yang mengalami pembedahan, sesuai tulisan Pickering (1956) : “Suatu sistem efektif yang membuat manusia menjadi kedinginan yaitu dengan

memberinya anestesi”. Menggigil (shivering) merupakan salah satu konsekuensi terjadinya hipotermia perioperatif untuk meningkatkan temperatur inti tubuh.

Usaha untuk mengatasi dan mencegah menggigil perioperatif ada beberapa cara, diantaranya dengan berbagai intervensi mekanik (alat pemanas cairan infus, suhu lingkungan yang ditingkatkan, lampu penghangat dan selimut pemanas) dan obat-obatan baik opioid maupun non opioid yang telah diuji untuk mencegah dan mengurangi hipotermia perioperatif dan menggigil pada pasien yang menjalani operasi dengan anestesi umum. Tetapi tidak semua rumah sakit tersedia peralatan mekanik, oleh karena itu penatalaksanaan menggigil banyak dilakukan hanya dengan obat-obatan sebagai alternatif terapi. Keberadaan beberapa obat dan teknologi untuk mencegah menggigil selama periode perioperatif masih menyisakan masalah, misalnya pemberian opioid yaitu meperidin beresiko terjadinya mual, muntah serta depresi pernafasan, pemberian tramadol juga beresiko tinggi terjadinya mual serta muntah, klonidin dapat menimbulkan bradikardi dan hipotensi, sedangkan halusinasi dan delirium ditimbulkan karena pemberian ketamin.

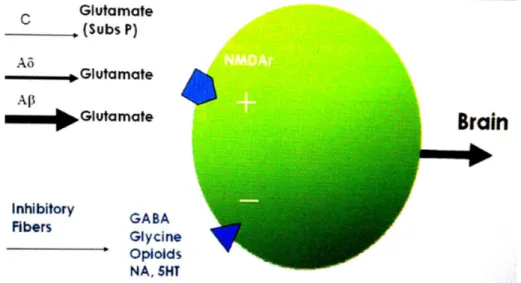

Meperidin dianjurkan untuk mengatasi kejadian menggigil pascaanestesi, karena mempunyai efek anti menggigil melalui reseptor κ (kappa) dari reseptor opioid, menghambat pengambilan 5-HT (5 hydroxytryptamine) atau serotonin serta blokade reseptor N Metil D Aspartat (NMDA). Meperidin dosis 0,5 mg/kgBB sering digunakan sebagai terapi menggigil pascaanestesi. Meperidin mempunyai efek spesifik yaitu sedasi, euphoria, pruritus dan rasa mual muntah pascaanestesi, serta kejadian depresi pernafasan juga cukup tinggi. N Metil D

Aspartat (NMDA) merupakan reseptor glutamat, yaitu reseptor ligand-gated yang tersusun dari beberapa subunit yang membentuk saluran kation non selektif dengan coagonist asam amino glicin, dimana kekhususan reseptor NMDA terletak pada kemampuan memasukkan ion kalsium dan adanya ion magnesium ekstraseluler yang menutup celah tersebut pada keadaan hiperpolarisasi membran (Stoelting dkk., 2006).

Magnesium sulfat (MgSO4) secara fisiologis merupakan antagonis dari reseptor NMDA, pemberian MgSO4 dengan dosis 2-8 mmol (5-20 mg/kgBB) dalam 2-5 menit secara intravena dikatakan juga dapat mencegah menggigil, takikardi, dan kebutuhan analgesik pascaoperasi. Keuntungan yang didapat dengan pemberian MgSO4 dengan dosis tersebut selain pengaruh terhadap hemodinamik yang tidak bermakna, obat ini tidak menyebabkan depresi pernafasan. Sehingga dapat dikatakan penggunaannya lebih aman, terutama pada pasien dengan kondisi kardiorespirasi yang tidak baik. Disamping itu angka kejadian mual muntah relatif lebih kecil dibandingkan meperidin (Ratnawati A., 2010). Obat MgSO4 juga mudah tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang relatif murah serta tersedia obat antagonisnya.

Overdosis MgSO4 dapat dideteksi dengan hilangnya refleks patela (bila konsentrasi dalam darah > 8 mEq/L) dan pemberian kalsium glukonas dapat untuk mengatasi hal tersebut. Pemberian MgSO4 ataupun meperidin mempengaruhi reseptor NMDA menjadi tidak permeabel terhadap ion kalsium, sehingga kalsium plasma akan meningkat dan kalsium di kornu posterior menurun, sehingga kontraksi otot menurun dan sensasi suhu akan meningkat.

Beberapa penelitian tentang MgSO4 dalam mencegah menggigil pascaanestesi antara lain Shirley dkk mengemukakan bahwa magnesium sulfat 1 mg/kgBB dapat mencegah menggigil pascaanestesi dibandingkan dengan kalsium khlorida 200 mg. Hasil yang didapatkan tidak berkorelasi karena dari 153 pasien yang diteliti hanya 40% dapat berhenti menggigil, sedangkan pada MgSO4 1 mg/kgBB didapatkan hasil 60% dari 40% tersebut dapat berhenti menggigil. Pada penelitian Anupama Wadhwa dkk menggunakan dosis MgSO4 yang besar yaitu dosis 80 mg/kgBB terbukti efektif menurunkan ambang menggigil dibandingkan placebo. Pada penelitian Kizilirmak dkk menggunakan dosis 30 mg/kgBB MgSO4 terbukti sama efektif dengan meperidin 0,5 mg/kgBB dalam mencegah menggigil pascaanestesi umum.

Banyaknya efek samping yang ditimbulkan akibat menggigil pascaanestesi umum serta masih terbatasnya penelitian mengenai efektifitas MgSO4 dalam mencegah menggigil pascaanestesi umum, menggugah peneliti menggunakan MgSO4 dengan dosis yang lebih rendah sesuai rentang dosis antara 2-8 mmol (5-20 mg/kgBB) yaitu dengan dosis MgSO4 20 mg/kgBB dan meperidin 0,5 mg/kgBB sebagai obat standar (kontrol) dalam mencegah menggigil pascaanestesi umum.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pemberian magnesium sulfat 20 mg/kgBB intravena sama efektif dengan meperidin 0,5 mg/kgBB intravena sebagai standar (kontrol) dalam mencegah menggigil pascaanestesi umum?

1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui efektifitas magnesium sulfat 20 mg/kgBB intravena dalam mencegah menggigil pascaanestesi umum.

1.3.2 Tujuan khusus

Membuktikan pemberian magnesium sulfat 20 mg/kgBB intravena sama efektif dengan meperidin 0,5 mg/kgBB intravena sebagai standar (kontrol) dalam mencegah menggigil pascaanestesi umum.

1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Aplikasi klinis

Apabila hasil penelitian ini dapat membuktikan penggunaan magnesium sulfat 20 mg/kgBB intravena sama efektifnya dengan meperidin 0,5 mg/kgBB intravena, dapat dipakai sebagai alternatif dalam mencegah menggigil pascaanestesi umum.

1.4.2 Pengembangan ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat bukti magnesium sulfat dapat digunakan mencegah menggigil pascaanestesi umum dengan dosis dan komplikasi yang minimal. Dan sebagai dasar penelitian lebih lanjut yaitu membandingkannya dengan obat-obat lain yang memiliki efek mencegah menggigil pascaanestesi umum dalam dosis yang berbeda.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Termoregulasi

Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Manusia adalah makhluk berdarah panas dimana suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu disekitarnya (Hervey dkk., 1988).

Termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus anterior dimana terdapat tiga komponen pengatur atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferen. Termoregulasi dapat menjaga suhu tubuhnya, pada suhu-suhu tertentu yang konstan biasanya lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya.

Termoregulasi diaktifkan oleh sistem kontrol fisiologis yang mengintegrasi respon sistem eferen dan sentral. Reseptor sensitif suhu terdapat pada kulit dan membran mukosa yang selanjutnya berintegrasi menuju spinal cord dan berakhir di hipotalamus anterior, yang merupakan pusat kontrol termoregulator (Hervey dkk., 1988).

Organ tubuh manusia akan lebih efisien bila ada dalam suhu ± 37oC. Suhu tubuh merupakan keseimbangan antara panas yang diproduksi dengan panas yang dikeluarkan. Suhu tubuh manusia dibagi menjadi suhu inti (core temperature) dan suhu perifer/kulit. Suhu perifer/kulit berbeda dengan suhu inti, dimana suhu inti

dapat diukur pada membran timpani, esofagus distal, arteri pulmonal, nasofaring, rektal atau vesika urinaria.

Variasi temperatur berbeda menurut penempatannya, pada rektal 0,3-0,6oC lebih tinggi daripada mulut, sedangkan pada ketiak 0,3-0,6oC lebih rendah daripada mulut. Temperatur di anus atau telinga ± 37,6oC, pada mulut ± 36,8oC, dan pada ketiak ± 36,4oC (Colin dkk., 1971).

Suhu inti adalah pencerminan kandungan panas total tubuh. Untuk mempertahankan kandungan panas total yang konstan, pemasukan panas ke tubuh harus seimbang dengan pengeluaran panas. Jika suhu tubuh mulai turun, produksi panas ditingkatkan dan kehilangan panas diminimalkan, begitu pula sebaliknya (Guyton dkk., 1996).

Sebagai respon terhadap penurunan suhu inti yang disebabkan oleh pemajanan tubuh ke lingkungan yang dingin, terjadi peningkatan aktivitas otot rangka sehingga dihasilkan lebih banyak panas. Menggigil terdiri dari kontraksi otot rangka yang ritmik dan terjadi dengan frekuensi tinggi yaitu 10-20 kali perdetik. Mekanisme ini sangat efektif untuk meningkatkan produksi panas, yang dapat meningkat 2-5 kali lipat dalam beberapa detik sampai menit. Mekanisme tersebut tidak akan terjadi apabila pasien dalam kondisi tidak sadar atau lumpuh karena pelumpuh otot (Guyton dkk., 1996).

Gambar 2.1 Ascending-Descending Thermoregulator Pathway (Stoelting, 2006)

2.2 Menggigil pascaanestesi

Angka kejadian menggigil pascaanestesi cukup sering terjadi, berkisar antara 40% - 60%. Hal ini disebabkan karena anestesi umum dapat mengakibatkan gangguan pada termoregulasi tubuh, dimana anestesi umum menyebabkan peningkatan nilai ambang respon terhadap panas dan penurunan nilai ambang respon terhadap dingin (Miller R, 1994).

33 35 37 39 41

Gambar 2.3 Ambang termoregulasi pada orang normal (Miller R, 1994)

33 35 37 39 41

Gambar 2.4 Ambang termoregulasi pada orang yang teranestesi (Miller R, 1994) Anesthesia Vasoconstriction Nonshivering thermogenesis Shivering Vasodilation Sweating Normal Vasoconstriction Nonshivering thermogenesis Shivering Vasodilation Sweating

Sampai saat ini, mekanisme menggigil masih belum diketahui secara pasti. Menggigil pascaanestesi diduga disebabkan oleh empat hal yaitu : (Sessler dkk., 1991)

1. Hipotermi dan penurunan suhu inti selama anestesi yang disebabkan oleh karena kehilangan panas yang bermakna selama tindakan pembedahan dan suhu ruang operasi yang rendah. Panas yang hilang dapat melalui permukaan kulit dan melalui ventilasi.

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelepasan pirogen, tipe atau jenis pembedahan, kerusakan jaringan yang terjadi dan absorbsi dari produk-produk tersebut.

3. Efek langsung dari obat anestesi pada pusat pengaturan suhu di hipotalamus, yaitu menurunkan produksi panas.

4. Kompensasi tubuh tidak terjadi karena penderita tidak sadar dan kadang-kadang lumpuh karena obat pelumpuh otot.

Menggigil dapat terlihat berbeda derajatnya secara klinis. Kontraksi halus dapat terlihat pada otot-otot wajah khususnya otot masseter dan meluas ke leher, badan dan ekstremitas. Kontraksi ini halus dan cepat, tetapi tidak akan berkembang menjadi kejang. Derajat berat ringannya menggigil secara klinis dapat dinilai dalam skala 0 – 4 yaitu :

0 : Tidak ada menggigil

1 : Tremor intermiten dan ringan pada rahang dan otot-otot leher 2 : Tremor yang nyata pada otot-otot dada

4 : Aktivitas otot-otot seluruh tubuh sangat kuat dan terus menerus Menggigil merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman bagi pasien. Keadaan ini harus segera diatasi oleh karena dapat menimbulkan berbagai risiko. Menggigil dapat menimbulkan efek yang berbahaya. Aktivitas otot yang meningkat akan meningkatkan konsumsi oksigen dan produksi karbondioksida. Kebutuhan oksigen otot jantung juga akan meningkat, dapat mencapai 200% hingga 400%. Meningkatkan cardiac output, takikardi, hipertensi serta meningkatkan tekanan bola mata. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi pasien dengan kondisi fisik yang jelek seperti pada pasien dengan gangguan kerja jantung atau anemia berat, serta pada pasien dengan penyakit paru obstruktif menahun yang berat. Selain itu menggigil juga menyebabkan pemulihan dari efek anestesi dan penyembuhan luka operasi yang lama serta gangguan fungsi trombosit, dimana terlihat waktu pembekuan yang memanjang (Kaplan dkk., 1985).

Pusat pengaturan suhu tubuh manusia terletak di hipotalamus, dimana pusat tersebut mendeteksi suhu tubuh diatas atau dibawah 37oC. Pada cornu posterior ini terdapat reseptor NMDA dan reseptor opioid dan κ, yang merupakan reseptor untuk bekerjanya obat yang digunakan mencegah menggigil pascaanestesi. Hal ini akan memulai respon dari penurunan atau peningkatan suhu tubuh. Terjadinya hipotermi akan merangsang terjadinya vasokonstriksi dengan tujuan mengurangi hilangnya panas tubuh serta menggigil. Proses-proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan suhu inti. Pada satu jam pertama setelah induksi anestesi umum akan terjadi vasodilatasi sehingga mengakibatkan penurunan yang

cepat pada suhu inti 1,5oC (fase redistribusi), kemudian diikuti dengan penurunan secara gradual selama 2 – 4 jam berikutnya, yaitu sekitar 0,5oC setiap jamnya (fase linear). Setelah pasien teranestesi dan melewati fase linear, suhu tubuh akan mencapai keseimbangan, dimana produksi panas seimbang dengan panas yang hilang (fase plateau). Fase ini dibagi dua, yaitu fase pasif dan aktif. Fase plateau pasif terjadi jika produksi panas seimbang dengan panas yang hilang tanpa disertai aktivitas termoregulasi. Fase ini lebih sering terjadi pada operasi-operasi kecil pada pasien yang terjaga kehangatannya. Sedangkan fase plateau aktif terjadi saat suhu tubuh telah tercapai keseimbangan dengan terjadinya mekanisme vasokonstriksi (Miller dkk., 2000).

Tabel 2.1

Distribusi reseptor opioid (Stoelting dkk., 2006) Lokasi Anatomis Reseptor Pengaruh Sistem Saraf Pusat Korteks µ, δ, κ Sedasi, euforia,

psikotomi-metik

Thalamus µ, κ Analgesia

Medula Ventral µ Depresi ventilasi Hipothalamus µ, κ Pengaturan suhu,

endokrin Daerah ventral

tegmental, N.Accumbens

µ, δ Reinforcement, adiksi

Spinal dorsal horn post sinaps

µ, κ Analgesia, suhu, hiperalgesia Afferen Primer Spinal dorsal horn pre

sinaps

µ, δ Analgesia, suhu

Peripheral terminals µ, δ, κ Analgesia Saluran Pencernaan Pleksus myenterikus µ, δ, κ Antimotilitas

Mukosa µ, δ Antisekresi

Otot halus µ, δ Kontraksi

Menggigil pascaanestesi dapat dikurangi dengan berbagai cara, diantaranya meminimalkan kehilangan panas selama operasi dan mencegah kehilangan panas karena lingkungan tubuh.

Cara-cara untuk mengurangi menggigil pascaanestesi yaitu sebagai berikut : (Miller dkk., 1994)

1. Suhu kamar operasi yang nyaman bagi pasien yaitu pada suhu 72oF (22oC) 2. Ruang pemulihan yang hangat dengan suhu ruangan 75oF (24oC)

3. Penggunaan sistem low-flow atau sistem tertutup pada pasien kritis atau pasien resiko tinggi

4. Meperidin adalah obat paling efektif untuk mengurangi menggigil 5. Penggunaan cairan kristaloid intravena yang dihangatkan :

a. Kristaloid untuk keseimbangan cairan intravena b. Larutan untuk irigasi luka pembedahan

c. Larutan yang digunakan untuk prosedur sistoskopi urologi 6. Menghindari genangan air/larutan di meja operasi

7. Penggunaan penghangat darah untuk pemberian darah dan larutan kristaloid/koloid hangat atau fraksi darah

2.3 Meperidin

Meperidin termasuk dalam analgetik golongan narkotik. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1939 oleh Eisleb dan Schaumann. Rumus kimia dari meperidin adalah etil – 1 – metil – 4 – fenilpiperidin – karboksilat.

MEPERIDIN

CH3CH2OC

O N CH3

Gambar 2.6 Rumus kimia meperidin

Meperidin bekerja pada reseptor spesifik pada susunan saraf pusat yang disebut dengan reseptor opioid, dan secara spesifik pada reseptor κ. Sampai saat ini telah teridentifikasi empat tipe reseptor opioid yaitu reseptor mu (µ, dengan subtipe µ-1 dan µ-2), reseptor kappa (κ), reseptor delta (δ), dan reseptor sigma (σ) (Stoelting dkk., 2006).

2.3.1 Farmakokinetik

Pemberian meperidin secara intramuskular, diabsorbsi secara cepat dan komplit, dimana kadar puncak dalam plasma dicapai dalam waktu 20 - 60 menit. Bioavailabilitas secara oral mencapai 45% - 75%.Meperidin 64% terikat pada plasma, dengan lama kerja 2 – 4 jam dan waktu paruh eliminasinya adalah 3 – 4 jam. Rata-rata metabolisme meperidin 17% per jam (Stoelting dkk., 2006).

Meperidin 80% dimetabolisir di hati melalui proses hidrolisis dan dimetilasi menjadi normeperidin dan asam meperidinat. Setelah mengalami konjugasi akan dikeluarkan melalui ginjal. Sebanyak 5% - 10% meperidin diekskresi melalui ginjal tanpa mengalami perubahan, sedangkan kurang dari 10% diekskresi melalui sistem bilier (Stoelting dkk., 2006).

2.3.2 Farmakodinamik

Meperidin mempunyai efek analgesia, sedasi, euforia dan depresi pernafasan. Efek yang menonjol dari meperidin yaitu analgesia. Pada pemberian secara intramuskular dengan dosis 50 - 75 mg, akan meningkatkan ambang nyeri sampai 50%. Analgesia timbul karena terjadinya penghambatan pengeluaran substansi P di jalur nyeri dan traktus gastrointestinal (Stoelting dkk., 2006).

Tekanan darah akan mengalami sedikit penurunan pada pemberian meperidin dosis tinggi. Selain itu juga menyebabkan hipotensi orthostatik oleh karena hilangnya refleks sistem saraf simpatis kompensatorik. Pada penggunaan dosis besar, kontraktilitas otot jantung akan menurun, menurunkan volume sekuncup dan tekanan pengisian jantung akan meningkat. Meperidin juga menyebabkan peningkatan laju jantung.

Pada sistem respirasi, frekuensi nafas kurang dipengaruhi. Depresi pernafasan terjadi terutama karena penurunan volume tidal dan penurunan kepekaan pusat nafas terhadap CO2. Selain itu juga pemakaian meperidin akan dapat mengurangi spasme bronkus.

Pada otak, penggunaan meperidin (dan obat opioid pada umumnya) akan mengurangi konsumsi oksigen otak, mengurangi aliran darah otak dan menurunkan tekanan intrakranial. Tetapi ada beberapa kasus dimana terjadi sedikit peningkatan tekanan intrakranial pada pasien dengan tumor otak atau trauma kepala.

Angka kejadian mual dan muntah pada pemberian meperidin lebih tinggi dibandingkan dengan morfin, tetapi durasinya lebih pendek. Kejadian ini oleh karena adanya stimulasi pada daerah medullary chemoreceptor trigger zone.

Meperidin menyebabkan spasme sfingter oddi dan meningkatkan tekanan intrabilier. Selain itu juga menurunkan tonus dan amplitudo kontraksi ureter.

Meperidin sudah sering digunakan untuk terapi menggigil pascaanestesi. Penggunaan dosis kecil meperidin (10 – 25 mg) setiap 5 – 10 menit, efektif untuk mengatasi menggigil pascaanestesi. Mekanisme meperidin dalam mengatasi menggigil pascaanestesi diduga disebabkan karena efek obat pada reseptor κ, menghambat pengambilan 5-HT serta blokade reseptor NMDA. Serotonin (5-HT) dan opioid merupakan salah satu dari reseptor NMDA inhibitor pada cornu posterior, sehingga reseptor NMDA akan menurun, kontraksi otot menurun dan sensasi suhu akan meningkat. Untuk pencegahan menggigil, beberapa peneliti telah melakukan berbagai percobaan. Dosis meperidin yang digunakan sebesar 0,5

mg/kgBB ternyata efektif mencegah menggigil pascaanestesi (Stoelting dkk., 2006).

Gambar 2.7 Wide dynamic spinal neuron (Longnecker, 2008) Tabel 2.2

Klasifikasi reseptor opioid (Stoelting dkk., 2006) Reseptor Pengaruh Klinis Agonis Mu Analgesia supraspinal (µ-1) Depresi pernafasan (µ-2) Physical sependence Kekakuan otot Morfin Met-enkephalin Beta-endorfin Fentanil Kappa Sedasi Analgesia Spinal Morfin Nalbuphin Dinorfin Oksikodon Delta Analgesia Behavioral Epileptogenik Leu-enkephalin Beta-endorfin Sigma Disforia Halusinasi Stimulasi pernafasan Pentazosin Nalorfin Ketamin

Penggunaan meperidin dapat menimbulkan efek samping diantaranya pusing, berkeringat, mulut kering, mual muntah, palpitasi, disfori, perasaan lemah, sedasi dan sinkop. Pada beberapa kasus atau keadaan dapat terjadi retensi urin dan obstipasi (Stoelting dkk., 2006).

2.3.4 Interaksi obat

Kombinasi meperidin dengan obat-obat monoamine oxidase inhibitor dapat mengakibatkan henti nafas, hipotensi atau hipertensi, koma dan hiperpireksia, dimana sampai sekarang mekanismenya belum jelas diketahui. Pemakaian secara bersama-sama dengan barbiturat, benzodiazepin dan obat-obat depresan sistem saraf pusat akan mempunyai efek yang sinergis terhadap sistem kardiovaskular, respirasi dan efek sedasi (Stoelting dkk., 2006).

2.4 Magnesium Sulfat

Magnesium sulfat (MgSO4) merupakan bahan murah yang relatif tidak berbahaya dan mudah didapatkan. Ini pertama kali dikenal efikasinya untuk aritmia dan preeklampsia. Saat ini pentingnya magnesium dalam praktik anestesi telah mendapat sorotan.

2.4.1 Fisiologis dan homeostasis

Magnesium adalah ion dengan jumlah berlimpah dalam tubuh manusia dan memainkan peranan penting dalam berbagai fungsi seluler, seperti penyimpanan, metabolisme, dan pembentukan energi. Magnesium berfungsi sebagai kofaktor untuk berbagai proses biologis, termasuk sintesis protein, fungsi neuromuskular,

dan stabilisasi asam nukleat. Magnesium merupakan komponen intrinsik dari adenosin 5-triphosphatases dan regulator endogen beberapa elektrolit (Herroeder dkk., 2011).

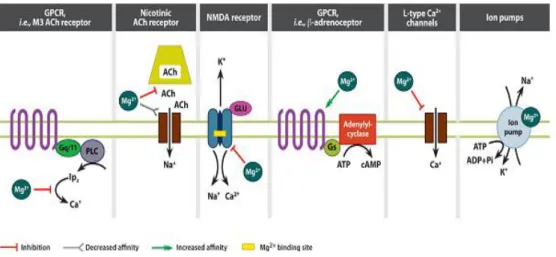

Gambar 2.8 Mekanisme aksi magnesium (Herroeder dkk., 2011) Magnesium termasuk non kompetitif inhibitor dari inositol trifosfat-gated

saluran kalsium, magnesium berfungsi sebagai antagonis kalsium endogen dengan mempengaruhi penyerapan dan distribusi. Magnesium juga menunjukkan efek modulatory pada saluran natrium dan kalium, sehingga mempengaruhi membran potensial. Pada sistem saraf pusat, efek depresi timbul pada pemberian magnesium, bertindak sebagai antagonis pada reseptor N-Methyl D-Aspartat

(NMDA) glutamat dan penghambat pelepasan katekolamin (gambar2.8) (Herroeder dkk., 2011).

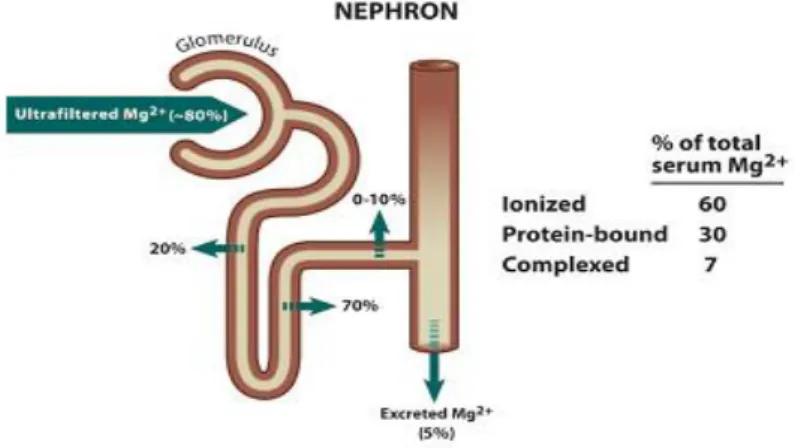

Tubuh manusia dewasa mengandung rata-rata 24 gram magnesium, disimpan terutama dalam tulang (60%) dan kompartemen intraseluler otot (20%) dan jaringan lunak (20%), terutama terikat sebagai chelators, seperti adenosin 5-trifosfat dan DNA. 2 – 3 % dari magnesium intraseluler terionisasi dan mengatur

homeostasis magnesium ruang intraseluler. Ruang ekstraseluler hanya mengandung magnesium 1% dari total magnesium tubuh, termasuk 0,3% di dalam plasma. Magnesium plasma terionisasi (60%), dalam bentuk anion (7%), atau protein yang terikat (33%), dengan konsentrasi normal magnesium total plasma berkisar 0,7-1,0 mM (1,7-2,4 mg/dl) (Herroeder dkk., 2011).

Pemeliharaan homeostasis magnesium sebagian besar diatur oleh penyerapan usus dan ekskresi ginjal. Magnesium terutama diserap di usus halus melalui dua jalur yang berbeda tergantung pada dosis dan formula dari asupan makanan. Pada konsentrasi rendah intraluminal didominasi oleh transportasi transelular saturable aktif dan dengan konsentrasi tinggi melalui difusi pasif nonsaturable (Herroeder dkk., 2011).

Ketersediaan hayati dari senyawa organik, seperti magnesium aspartat atau magnesium sitrat, lebih baik dibandingkan dengan campuran anorganik. Bila kadar magnesium normal, sekitar 40 -50% diserap (gambar 2.9).

Mekanisme yang mendasari penyerapan magnesium tergantung kondisi hipermagnesium atau hipomagnesium. Pada ginjal, sekitar 80% magnesium plasma diultrafiltrasi melalui glomerulus, dengan lebih dari 95% yang diserap di nefron (gambar 2.10) (Herroeder dkk., 2011).

Gambar 2.9 Absorbsi magnesium pada gastrointestinal (Herroeder dkk., 2011)

Pada ansa Henle diserap (70%) dan pada tubulus proksimal dan distal 15-25% dan 5-10% dari reabsorpsi secara berurutan. Pada lengkung Henle, magnesium diserap kembali melalui difusi pasif paracellular, didorong oleh gradien elektrokimia, hasil dari reabsorpsi adalah natrium klorida. Tight jungtion

protein claudin 16 diyakini memfasilitasi reabsorpsi magnesium paracellular karena mutasi pada pengkodean gen paracellin-1 yang menyebabkan magnesium

wasting syndrome (Herroeder dkk., 2011).

Parathormon dan vitamin D merangsang reabsorpsi magnesium ginjal dan usus, sedangkan insulin dapat menurunkan ekskresi magnesium di ginjal dan meningkatkan selular uptake. Tubuh manusia selalu menjaga magnesium dalam batas normal. Ekskresi magnesium biasanya 5 mmol/hari jika fungsi ginjal normal, tapi bisa menurun hingga kurang dari 0,5% (0,03 mmol/hari) akibat gangguan pada extrarenal. Namun, orang sangat rentan terhadap hipermagnesemia pada gangguan fungsi ginjal (Herroeder dkk., 2011).

Gambar 2.10 Skema representasi magnesium pada ginjal (Herroeder dkk., 2011)

2.4.2 Mekanisme kerja magnesium

Magnesium adalah kation terbanyak keempat dalam tubuh dan kation intraseluler terbanyak kedua setelah kalium. Sekitar satu setengah dari total magnesium tubuh terdapat dalam tulang dan 20% dalam otot rangka. Magnesium diperlukan dalam pelepasan asetilkolin pada ujung saraf presinaptik dan dapat menghasilkan efek yang mirip dengan obat yang menghambat masuknya kalsium.

Ion magnesium terlibat sebagai kofaktor dari sekitar 300 reaksi enzimatik dalam tubuh dan juga berperan dalam beberapa proses penting seperti pengikat reseptor hormon, pintu saluran kalsium, masuknya ion melewati membran, regulasi sistem adenilsiklase, aktivitas neuronal, tonus vasomotor, perangsangan jantung dan pelepasan neurotransmiter (Edmundas Sirvinskas dkk., 2002).

Magnesium menghambat reseptor NMDA, sehingga dapat mencegah sensitisasi sentral yang disebabkan oleh stimulasi nosiseptif perifer. Magnesium memiliki efek anti nosiseptif pada hewan dan manusia. Efek ini terutama didasarkan pada efek magnesium dalam regulasi masuknya kalsium ke dalam sel, yang secara fisiologis sebagai antagonis kalsium dan antagonis reseptor NMDA.

Beberapa parameter klinis untuk menjamin keamanan peningkatan kadar plasma yang berhubungan dengan efek samping meliputi : diuresis 25 mL/jam,

refleks patela positif, frekuensi napas lebih dari 12 kali per menit, dan perubahan tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut jantung, dan tingkat kesadaran).

Tabel 2.3

Manifestasi klinik hipermagnesemia (Fabiano dkk., 2010)

Beberapa pasien yang mendapatkan terapi magnesium menunjukkan beberapa reaksi minor seperti badan terasa lemah, scotomata, mual, muntah, pandangan kabur, penglihatan ganda dan kelemahan badan. Efek samping tersebut dapat dihilangkan dengan pemberian kalsium glukonas 1 gram intravena (Fabiano dkk., 2010).

Magnesium merupakan antagonis alami kalsium dan antagonis non kompetitif reseptor N-methyl-D aspartat (NMDA). Hal ini terlibat dalam beberapa proses seperti kontrol tonus vasomotor, eksitabilitas jantung, pelepasan neurotransmiter dan modulasi nyeri. Magnesium bersaing dengan kalsium pada saluran membran. Hal ini dapat menghambat banyak respon yang dimediasi kalsium seperti pelepasan katekolamin dari kedua kelenjar adrenal dan terminal saraf adrenergik perifer dalam merespon stimulasi simpatik dan memiliki sifat vasodilatasi. Magnesium juga menghambat pelepasan asetilkolin presinap pada sambungan neuromuskular dan dapat mengakibatkan waktu onset dini dan potensiasi blokade neuromuskular yang tak terduga. Selain itu, sebagai antagonis

reseptor NMDA dalam sistem saraf pusat, magnesium menurunkan sensitisasi nosiseptor perifer dan respon stres pada pembedahan dan dengan demikian dapat mengurangi kebutuhan opioid dalam periode perioperatif. Kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa magnesium perioperatif dapat mengontrol respon kardiovaskular pada intubasi trakea, mengurangi kebutuhan anestesi dan memiliki opioid sparing efek dalam periode perioperatif. Namun, beberapa studi melaporkan efeknya terbatas atau tidak ada sama sekali (Gautam Piplai dkk., 2013).

Aksi mekanisme yang mendasari anestesi dapat meningkatkan efek magnesium tetap tidak diketahui. Antagonis kompetitif di hipokampus pada saluran kalsium presinaptik yang mengatur pelepasan neurotransmiter di sistem saraf pusat merupakan teori yang dipercaya saat ini. Gas volatile seperti isoflurane diperkirakan menginduksi dengan menghambat saluran ini. Pelepasan katekolamin dari medula adrenal dan kalsium efek antagonis pada sel otot polos pembuluh darah juga dapat menyebabkan efek anestesi magnesium. Blokade neuromuskular, penghambatan kalsium yang dimediasi pelepasan asetilkolin dari terminal saraf presinaptik pada sambungan neuromuskular memainkan peranan penting. Penurunan sensitivitas post sinaptik untuk asetilkolin dan efek langsung pada potensial membran dari miosit juga dapat berkontribusi (Herroeder dkk., 2011).

2.4.3 Efek magnesium sulfat terhadap fisiologi sel 2.4.3.1 Aksi pada membran dan pompa membran

Magnesium menurunkan aktivasi Ca ATPase dan Na-K ATPase yang terlibat dalam pertukaran ion selama fase depolarisasi-repolarisasi. Defisiensi magnesium akan mengganggu kerja pompa ATPase yang akan meningkatkan natrium dan kalsium ekstrasel dan menurunkan kalium intrasel. Hal ini akan mengganggu stabilitas membran sel dan organ sel dalam sitoplasma (Fawcett dkk., 1999). 2.4.3.2 Aksi pada kanal ion

Magnesium berperan sebagai pengatur keseimbangan perbedaan ion dalam kanal ion. Konsentrasi magnesium intrasel yang rendah akan mengakibatkan kalium keluar sel, dengan demikian akan merubah konduksi dan metabolisme sel (Fawcett dkk., 1999).

2.4.3.3 Efek pada susunan saraf pusat

Efeknya sebagai antagonis reseptor NMDA dan penghambat kalsium menyebabkan vasodilatasi arteriol dan mencegah vasospasme. NMDA merupakan reseptor glutamat, yaitu reseptor ligand-gated yang tersusun dari beberapa subunit yang membentuk saluran kation non selektif dengan co-agonist asam amino

glycine. Pada pengaturan suhu reseptor ini terdapat pada cornu posterior dari spinal cord. Kekhususan reseptor NMDA terletak pada kemampuan memasukkan ion kalsium dan adanya ion magnesium ekstraseluler yang menutup celah tersebut pada keadaan hiperpolarisasi membran. Aktivitas reseptor NMDA akan meningkat dengan berkurangnya konsentrasi magnesium di dalam ekstraseluler. Pada pengaturan suhu, blokade kanal kalsium dan natrium secara fungsional mempunyai peran. Pada monyet, kelebihan ion kalsium di hipotalamus posterior

menyebabkan penurunan suhu tubuh, sedangkan ion natrium meningkatkan suhu tubuh. Pada kambing, pemberian magnesium di ventrikel tiga dapat meningkatkan suhu tubuh, sedangkan kalsium menimbulkan hipotermi (Fawcett dkk., 1999). 2.4.3.4 Efek pada sistem kardiovaskular

Kerja magnesium pada kanal kalsium dan pompanya sebenarnya sebagai pengatur aliran di transmembran dan intraseluler. Selain itu, magnesium juga mempunyai efek tidak langsung pada otot jantung dengan menghambat ambilan kalsium oleh troponin C di miosit dan akan mempengaruhi kontraktilitas otot jantung. Dengan meningkatnya dosis yang diberikan, magnesium akan menunjukkan efek inotropik negatif. Magnesium akan menurunkan tekanan arteri sistemik dan arteri pulmonal dengan jalan menurunkan resistensi pembuluh darah. Pemberian magnesium dosis 3 atau 4 gram dengan cepat akan menurunkan tekanan sistolik arteri. Efek inotropik positif dan kronotropik dikompensasi oleh peningkatan cardiac index, sedangkan resistensi pembuluh pulmonal tidak mengalami perubahan.

Gangguan pergerakan ion dalam sel yang diakibatkan oleh karena dismagnesemia akan mempengaruhi eksitabilitas sel-sel jantung pada nodus SA, yang bertanggung jawab terhadap gangguan irama jantung (Fawcett dkk., 1999). 2.4.3.5 Efek pada otot dan transmisi neuromuskular

Hipomagnesium akan menstimulasi kontraksi otot yang akan menyebabkan pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma, dan kadar magnesium yang tinggi dapat memblokir keadaan ini.

Hipomagnesemia atau hipokalsemia menyebabkan hipereksitabilitas neuromuskular, sedangkan hipermagnesemia atau hiperkalsemia menyebabkan kelemahan neuromuskular atau penurunan refleks tendon (Fawcett dkk., 1999). 2.4.4 Efek samping

Efek samping MgSO4 terutama berhubungan dengan tingginya kadar magnesium, meliputi hilangnya refleks patela, flushing, berkeringat, hipotensi, depresi susunan saraf pusat, depresi jantung bahkan depresi nafas. Gejala klinis awal dilihat dari ada tidaknya refleks tendon patela/biseps.

Berikut diuraikan toksisitas magnesium sulfat dilihat dari gejala klinisnya :

1. Kadar normal pada kehamilan 1,5-2,5mEq/L

2. Kadar terapetik untuk mencegah kejang 4-7 mEq/L

3. Hilangnya refleks patela 8-10 mEq/L

4. Rasa hangat, flusing, somnolen, pandangan kabur 10-12 mEq/L

5. Depresi pernafasan 12-14 mEq/L

6. Paralisis otot, kesulitan bernafas 15-17 mEq/L

7. Henti jantung 30-35 mEq/L

Bila ditemukan gejala klinis adanya toksisitas, periksa kadar magnesium. Berikan kalsium glukonas 1 gram intravena selama 3 menit. Oksigenasi bila terdapat gangguan pernafasan ringan sampai sedang. Kalsium glukonas sebaiknya diberikan secara perlahan untuk menghindari hipotensi dan atau bradikardi (Fawcett dkk., 1999).

Kalsium menghambat kompetitif magnesium pada “neuromuscular junction”.

Pemberian kalsium hanya sementara sehingga untuk depresi nafas berat diperlukan intubasi trakea dan ventilasi buatan, oleh karena itu diperlukan peralatan intubasi untuk mengantisipasi toksisitas magnesium (Fawcett dkk., 1999).

BAB III

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Menggigil adalah suatu keadaan yang tidak nyaman dan merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi setelah pemberian anestesi pada pasien yang menjalani operasi elektif dan darurat.

Angka kejadian menggigil perioperatif meningkat pada umur yang ekstrim, tereksposenya tubuh terhadap ruang operasi yang dingin, memberikan cairan infus atau transfusi darah dengan suhu ruang operasi yang dingin atau tidak dihangatkan saat sebelum, selama, dan setelah tindakan anestesi serta operasi dengan durasi yang panjang.

Meperidin dianjurkan untuk mengatasi kejadian menggigil pascaanestesi, karena mempunyai efek anti menggigil melalui reseptor κ dari reseptor opioid, menghambat pengambilan 5-HT (5 hydroxytryptamine) atau serotonin serta blokade reseptor N Metil D Aspartat (NMDA). Magnesium sulfat (MgSO4) juga secara fisiologis merupakan antagonis dari reseptor NMDA.

Pemberian MgSO4 ataupun meperidin mempengaruhi reseptor NMDA menjadi tidak permeabel terhadap ion kalsium, sehingga kalsium plasma akan meningkat dan kalsium di kornu posterior menurun, sehingga kontraksi otot menurun dan sensasi suhu akan meningkat.

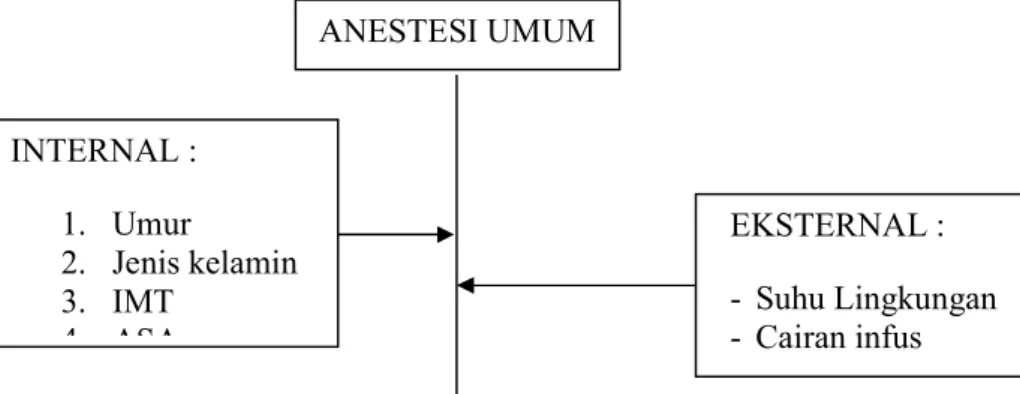

Suhu Lingkungan, Infus Obat Anestesi Umum Pusat pengaturan suhu tubuh Tingkat Kesadaran Inhibisi Reuptake 5 HT. Reseptor κ

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 3.2 Kerangka Konsep INTERNAL : 1. Umur 2. Jenis kelamin 3. IMT 4. ASA ANESTESI UMUM EKSTERNAL : - Suhu Lingkungan - Cairan infus

Gambar 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Hipotesis Penelitian

Pemberian magnesium sulfat 20 mg/kgBB intravena sama efektif dengan meperidin 0,5 mg/kgBB intravena dalam mencegah menggigil pascaanestesi umum.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan randomized double blind controlled trial untuk membandingkan efektifitas magnesium sulfat 20 mg/kgBB intravena dan meperidin 0,5 mg/kgBB intravena dalam mencegah terjadinya menggigil pascaanestesi umum. Skema rancangan penelitian adalah sebagai berikut :

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di ruang operasi RSUP Sanglah Denpasar pada periode Oktober 2014 sampai dengan Nopember 2014.

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 4.3.1 Populasi penelitian Pasien pasca pembedahan dengan anestesi umum Kelompok A : Mendapat magnesium sulfat 20 mg/kgBB IV pada akhir operasi

Kelompok B : Mendapat meperidin 0,5 mg/kgBB IV pada akhir operasi R Menggigil Menggigil Tidak menggigil Tidak menggigil 33

Populasi target penelitian adalah pasien pascabedah dengan anestesi umum di kamar operasi RSUP Sanglah Denpasar periode bulan Oktober 2014 sampai Nopember 2014.

4.3.2 Sampel penelitian

Sampel penelitian adalah pasien pascabedah dengan anestesi umum di kamar operasi RSUP Sanglah Denpasar pada periode penelitian yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

4.3.2.1 Kriteria inklusi :

a. Menjalani pembedahan dengan anestesi umum di RSUP Sanglah Denpasar

b. Usia antara 16 - 50 tahun 4.3.2.2 Kriteria eksklusi :

a. Sampel yang tidak bersedia menandatangani informed consent

b. Pasien dengan status fisik ASA 3, 4, 5, dan 6 c. Indeks Massa Tubuh < 18,5 kg/m2 atau > 23 kg/m2

d. Menderita epilepsi, hipertensi, penyakit pembuluh darah otak, peningkatan tekanan intrakranial, renal failure dan kelainan psikiatri 4.3.2.3 Kriteria drop out

a. Lama operasi lebih dari 4 jam

b. Pasien yang memerlukan obat vasokonstriktor selama pembedahan c. Nafas spontan yang adekuat dan refleks laringeal tidak muncul lebih

dari setengah jam

4.3.2.4 Besar sampel penelitian

Sesuai dengan hipotesis penelitian, besar sampel dihitung dengan rumus besar sampel untuk uji hipotesis terhadap dua kelompok tidak berpasangan :

Keterangan :

n : Jumlah sampel tiap kelompok 1- α : Tingkat kesalahan tipe I = 0,05 1- β : Power penelitian 80%

Z1-α/2 = 1,96 berdasarkan batas kemaknaan α = 0,05 Z1-β = 0,84 berdasarkan power penelitian

Po = 0,04 Pa = 0,2

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kizilirmak dkk., 1997 diketahui kejadian menggigil pascaanestesi umum pada kelompok standar yaitu meperidin adalah 4% (Po = 0,04). Perkiraan antisipasi kejadian menggigil pascaanestesi umum di RSUP Sanglah Denpasar sebesar 20 % (Pa = 0,2), dengan tingkat kesalahan tipe I, α ditetapkan sebesar 0,05 dan power penelitian 80% sehingga didapatkan sampel minimal untuk masing-masing kelompok sebanyak 20 orang.

Untuk mengantisipasi kejadian drop out, jumlah sampel ditambahkan 20% sehingga jumlah sampel minimal masing-masing kelompok menjadi 24 orang. 4.3.2.5 Cara sampling

Pemilihan subjek dilakukan menggunakan cara consecutive sampling yaitu berdasarkan kedatangan subjek penelitian untuk mendapatkan tindakan pembedahan di RSUP Sanglah Denpasar yang memenuhi kriteria eligibilitas dimasukkan dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan sampai jumlah subjek penelitian pada setiap kelompok terpenuhi.

4.3.2.6 Cara alokasi subjek penelitian

Penentuan sampel yang mendapat intervensi dilakukan secara random menggunakan computer generated permutted block randomization of graphpad quickcalcs software untuk menentukan subyek penelitian masuk ke kelompok perlakuan A atau kelompok perlakuan B, dengan hasil sebagai berikut :

1 A 9 B 17 A 25 A 33 B 41 B 2 A 10 B 18 A 26 B 34 A 42 A 3 B 11 A 19 A 27 B 35 A 43 B 4 A 12 B 20 B 28 A 36 A 44 B 5 B 13 A 21 B 29 B 37 B 45 A 6 A 14 B 22 B 30 A 38 B 46 B 7 B 15 B 23 A 31 B 39 A 47 A 8 A 16 A 24 B 32 B 40 A 48 A 4.4 Cara Blinding

Obat yang diberikan (meperidin atau magnesium sulfat) yang kesemuanya berwarna jernih, dimasukkan ke dalam spuit 10 ml dan diberikan pada pasien

sesuai dengan urutan nomor. Penyiapan obat dilakukan oleh petugas (dokter residen anestesi) yang tidak ikut serta dalam penyusunan protokol penelitian. Kode obat akan dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang diberi nomor urut. Dokter residen anestesi yang bertugas memberikan obat kepada pasien sesuai dengan kode amplop tanpa diberitahukan kepada peneliti dan memberi catatan nomor amplop pada lembar khusus penelitian untuk masing-masing pasien. Untuk kode perlakuan dibuat petugas yang tidak terlibat dalam penyusunan protokol penelitian dan disimpan dalam amplop tertutup yang akan dibuka pada akhir penelitian.

4.5 Variabel Penelitian

Variabel bebas : Pemberian meperidin 0,5 mg/kgBB atau magnesium sulfat 20 mg/kgBB pascaanestesi umum

Variabel tergantung : Derajat menggigil

Variabel perancu : Karakteristik sampel (Umur, Jenis Kelamin, IMT, ASA)

1. Operasi dengan anestesi umum adalah tindakan operasi yang didahului dengan prosedur memberikan obat anestesi yang memiliki efek amnesia, analgesia, hipnotika, dan melumpuhkan otot.

2. Umur adalah umur resmi pada saat dilakukan operasi, yang diketahui dari tanggal lahir yang didapat dari wawancara atau dari dokumen resmi, misalnya KTP atau SIM.

3. Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah salah satu pemeriksaan antropometri untuk menentukan status gizi yang dinilai dengan cara membagi berat badan dengan pangkat dua tinggi badan (IMT = BB/TB2), dengan satuan kilogram per meter persegi (kg/m2).

4. Suhu lingkungan adalah suhu di ruang operasi dan ruang pemulihan dalam derajat celcius. Suhu di Instalasi Bedah Sentral RSUP Sanglah adalah 19oC - 21oC.

5. Cairan infus adalah cairan steril kristaloid atau koloid yang dimasukkan secara intravena ke dalam tubuh pasien. Cairan infus yang diberikan dihangatkan dengan infus warmer.

6. Selimut adalah sebuah selimut tebal yang dipakai untuk menghangatkan tubuh pasien selama operasi dan sesudah operasi diruang pemulihan. 7. Meperidin adalah obat golongan opioid dengan sediaan injeksi dalam

ampul 100 mg, diberikan pada akhir pembedahan, 15 menit sebelum ekstubasi dengan dosis 0,5 mg/kgBB intravena yang diencerkan menjadi 10 ml (skala nominal).

8. Magnesium sulfat adalah obat dengan sediaan injeksi dalam flash 10 gram, diberikan pada akhir pembedahan, 15 menit sebelum ekstubasi dengan dosis 20 mg/kgBB intravena yang diencerkan menjadi 10 ml (skala nominal).

9. Menggigil adalah kontraksi yang halus dan cepat dari otot-otot tubuh, tetapi tidak akan berkembang menjadi kejang (skala nominal). Derajat berat ringannya menggigil secara klinis dapat dinilai dalam skala 0 – 4, yaitu :

0 : Tidak ada menggigil

1 : Tremor intermiten dan ringan pada rahang dan otot-otot leher

2 : Tremor yang nyata pada otot-otot dada 3 : Tremor intermiten seluruh tubuh

4 : Aktifitas otot-otot seluruh tubuh sangat kuat dan terus menerus

10. Klasifikasi status fisik menurut ASA (American Society of Anesthesiologists) adalah sebagai berikut : (Morgan dkk., 2013)

ASA 1: Pasien tidak memiliki kelainan organik maupun sistemik selain penyakit yang akan dioperasi

ASA 2: Pasien yang memiliki kelainan sistemik ringan sampai dengan sedang selain penyakit yang akan dioperasi. Misalnya diabetes mellitus yang terkontrol atau hipertensi ringan

ASA 3: Pasien memiliki kelainan sistemik berat selain penyakit yang akan dioperasi, tetapi belum mengancam jiwa. Misalnya diabetes mellitus yang tak terkontrol, asma bronkial, hipertensi tak terkontrol

ASA 4 : Pasien memiliki kelainan sistemik berat yang mengancam jiwa selain penyakit yang akan dioperasi. Misalnya asma bronkial yang berat, koma diabetikum

ASA 5: Pasien dalam kondisi yang sangat jelek dimana tindakan anestesi mungkin saja dapat menyelamatkan tapi risiko kematian tetap jauh lebih besar. Misalnya operasi pada pasien koma berat

ASA 6 : Pasien yang dinyatakan telah mati otaknya yang mana organnya akan diangkat untuk kemudian diberikan sebagai organ donor bagi yang membutuhkan

4.7 Bahan dan Alat Penelitian

a. Monitor Bionet BM 5, untuk mengukur tekanan darah, laju jantung, tekanan arteri rerata dan saturasi oksigen

b. Thermometer telinga ThermoOne, untuk mengukur suhu telinga penderita c. Kateter intravena 18 G dan set infus

d. Spuit disposibel 10 ml, 5 ml, dan 3 ml e. Magnesium sulfat injeksi

g. Midazolam injeksi h. Fentanyl injeksi i. Atrakurium injeksi j. Propofol injeksi k. Isoflurane l. Oksigen m. Nitrogen oksida n. Aqua injeksi 4.8 Cara Kerja

Seleksi penderita dilakukan pada penderita yang akan menjalani operasi dengan anestesi umum di RSUP Sanglah Denpasar, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penderita diberikan penjelasan tentang hal-hal yang akan dilakukan, serta bersedia untuk mengikuti penelitian dan mengisi informed consent.

Semua penderita dipuasakan 8 jam sebelum operasi, dan kebutuhan cairan selama puasa dipenuhi sebelum pembedahan dengan menggunakan Ringer Laktat. Pada saat masuk ke kamar operasi, tekanan darah sistolik (TDS), tekanan darah diastolik (TDD), tekanan arteri rerata (TAR), laju jantung (LJ), respirasi rate (RR), saturasi oksigen (SaO2) dan suhu telinga diukur 5 menit sebelum dilakukan induksi anestesi dan semua penderita akan diberikan medikasi Fentanyl 2 µg/kgBB intravena 2 menit sebelum induksi. Induksi dilakukan dengan menggunakan propofol 2 - 3 mg/kgBB. Setelah refleks bulu mata hilang dan