Tantangan Konservasi pada Rumah Bandung Rangki dan Sri

Dandan di Desa Bali Aga Pedawa, Buleleng-Bali

Tri Anggraini Prajnawrdhi

anggieprajnawrdhi@unud.ac.id

Lab Perancangan Kota, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana

Abstrak

Desa Bali Aga atau dikenal juga dengan Desa Bali Mula adalah suatu bentuk permukiman yang ditinggali oleh penduduk asli yang ada di Bali sebelum datangnya agama Hindu Majapahit. Desa Bali Aga tersebar di tujuh buah kabupaten di Bali. Dokumentasi terhadap desa Bali Aga di seluruh Bali sudah dilakukan sejak dahulu, namun tidak semua desa Bali Aga terdokumentasikan dengan baik terutama dari segi Arsitektur. Desa Pedawa memiliki bangunan rumah tinggal khas Desa Pedawa yang yang belum pernah didokumentasikan dari segi Arsitektur. Desa ini memiliki rumah khas yang disebut dengan Bandung Rangki dan Sri Dandan. Tulisan ini menjelaskan tentang makna pada bangunan rumah tinggal serta tantangan konservasi yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif, observasi lapangan dan interview yang dilakukan terhadap rumah Bandung Rangki dan Sri Dandan, didapatkan bahwa makna yang terkandung dalam setiap ruang yang ada pada bangunan rumah tinggal ini sangat erat kaitannya dengan pola hidup serta sistim kepercayaan masyarakat Desa Pedawa. Sedangkan tantangan konservasi yang dihadapi adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konservasi serta berubahnya gaya hidup serta mata pencaharian masyarakat, serta minimnya ketersediaan material alami. Tulisan ini mengungkapkan bahwa tantangan konservasi terhadap karya Arsitektur tidak lepas dari faktor manusia serta lingkungan sekitarnya.

Kata-kunci : Bali Aga, Bandung Rangki, Pedawa, rumah tinggal, Sri Dandan Pendahuluan

Dokumentasi terhadap bangunan rumah tinggal di Desa Pedawa ini sangat penting untuk dilakukan mengingat perubahan terhadap arsitektur rumah tradisional sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Perubahan lazimnya disebabkan oleh ledakan jumlah penduduk dan juga disertai oleh tingginya arus migrasi ke Bali. Hal ini sudah menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial. Ledakan penduduk akibat migrasi menyebabkan harga lahan meningkat dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan terjadi perubahan fungsi lahan dan bangunan. Tak pelak arsitektur rumah tradisional pun mengalami perubahan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka lahan hijau menipis dan tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi meningkat, tak pelak hal ini akhirnya merubah mata pencaharian dan sekaligus merubah gaya hidup masyarakat.

Perubahan tidak hanya terjadi di perkotaaan, namun juga di pedesaan. Rumah tradisional di desa Bali Aga pun tidak luput dari perubahan. Berangkat dari hal ini, maka dokumentasi bangunan arsitektur yang ada pada desa Bali Aga harus segera dilakukan, sehingga mampu menjadi bahan pengetahuan bagi generasi masa mendatang. Dan tak kalah pentingnya juga, dokumentasi terhadap bangunan arsitektur ini menjadi suatu upaya pelestarian bangunan bersejarah. Desa Pedawa dipilih sebagai obyek karena belum ada penelitian maupun dokumentasi terhadap bangunan arsitektur yang ada pada desa ini. Rumah tinggal yang bernama Bandung Rangki dan Sri Dandan merupakan

warisan budaya yang sudah harus dilestarikan. Dalam hal ini penulis memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan sebuah temuan yang bersifat dokumentasi yang nantinya mampu menyumbangkan hasil penelitiannya tentang arsitektur rumah tradisional pada desa-desa Bali Aga di Bali secara khusus dan arsitektur nusantara secara umum.

Kegiatan

Desa Pedawa merupakan salah satu desa tua yang berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti peninggalan bersejarah di jaman Megalithikum yang berbentuk dua buah sarkopagus pada wilayah desa ini. Sebelum desa ini bernama Desa Pedawa, nama yang diberikan untuk desa ini adalah Gunung Tambleg yang artinya orang-orang lugu. Namun, kemudian nama tersebut berganti menjadi Gunung Sari yang berarti daerah yang subur. Setelah mengalami pergantian nama sebanyak dua kali, akhirnya nama Pedawa yang berarti Panjak Dewa dipergunakan sebagai nama desa ini sejak abad ke 15. Selain kata Pedawa yang di artikan sebagai Panjak Dewa, kata Pedawa juga dianggap berasal dari kata Pada Wang yang berarti orang yang sama/ kesamen, oleh sebab itu di desa ini tidak ada yang memiliki kasta, semua penduduk yang ada pada desa ini memiliki tingkatan yang sama. Desa Pedawa berada pada posisi ketinggian berkisar diantara 450-800 meter dari atas permukaan laut. Berada pada jarak 12 km dari Kecamatan Banjar dan 30 km dari Kota Singaraja. Desa ini memiliki lima buah banjar adat yang disebut dengan nama Sambangan.

Penduduk asli desa Pedawa yang disebut sebagai orang Bali Aga menyakini bahwa leluhur mereka berasal dari daerah Danau Tamblingan yang berada di Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Dan saat ini kondisi demografi sudah mengalami perubahan yang diakibatkan oleh datangnya penduduk pendatang dari daerah lain atau desa lain yang sudah menetap di desa ini. Mata pencaharian penduduk pada umumnya bertani dan pada jaman dulu daerah ini sangat terkenal dengan produksi gula aren-nya. Masyarakatnya banyak yang menjadi penyadap gula aren pada saat itu, namun sekarang produksi gula aren menurun karena hanya sedikit masyarakat yang membuat gula aren, dan sudah beralih ke profesi yang lain yang lebih mendatangkan keuntungan. Penduduk di Desa Pedawa yaitu 5.625 orang, penduduknya bekerja sebagai petani sebanyak 1.037, peternak sebanyak 343, karyawan perusahan swasta 300, karyawan pemerintah 101 karyawan pemerintah, pegawai negeri sipil 59 orang dan sisanya sebagai pembantu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Penduduk pada desa ini disebut dengan Krama. Krama desa Pedawa dibagi menjadi tiga buah bagian yaitu: Krama Ngarep (warga utama); Krama Sampingan (anggota keluarga) dan; Krama Baki (janda atau duda). Dan dengan adanya pertambahan penduduk yang berasal dari luar Desa Pedawa, maka sekarang bertambah menjadi Krama Tamiu (penduduk yang berasal dari luar).

Kegiatan penelitian dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Pedawa dilaksanakan dalam rangka pembuatan database arsitektur desa-desa Bali Aga di seluruh Bali. Program Studi Arsitektur Universitas Udayana akan membuat database lengkap tentang seluruh bangunan arsitektur desa-desa Bali Aga yang berada di seluruh Bali. Desa-desa-desa Bali Aga yang memiliki potensi besar terkait dengan dunia pariwisata memiliki porsi yang paling besar dalam penelitian seperti desa-desa Trunyan, Penglipuran, desa Tenganan dan beberapa desa lainnya. Terdapat 62 buah desa-desa Bali Aga yang tersebar diseluruh Bali ini diidentifikasi bersadarkan penelitian dari Carole Muller (1980), berdasarkan identifikasi yang dilakukan berdasarkan inventarisasi Desa-Desa Tradisional Bali, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, Proyek Perencanaan Konservasi Lingkungan Desa (1988/1989). Belum semua dari 62 desa Bali Aga ini terdokumentasikan secara arsitektur.

Penelitian pada desa-desa Bali Aga yang berlokasi di Kabupaten Bangli terutama yang berada di daerah Kintamani sudah banyak diteliti diantaranya desa Buahan, desa Pinggan dan desa Sukawana

telah dilakukan oleh Yudantini (2013), desa Trunyan oleh Dwijendra (2015), desa Penglipuran oleh Widarji (2014), desa Tenganan oleh Hadi Kusuma (2014); Kumurur (2009); Purwantiasning (2007). Beberapa penelitian yang telah dilakukan selama ini terhadap desa Pedawa yaitu dilakukan pada bidang arsitektur yaitu menjadi bagian dari penelitian terhadap konsep ruang pada keseluruhan desa Bali Aga oleh Siwalatri, dkk (2015) namun tidak spesifik pada desa Pedawa; di bidang pertanian khususnya pada tanaman kopi yang banyak tumbuh pada daerah tersebut (www.pps.unud.ac.id); di bidang pengelolaan dana desa Adat dan Desa Dinas oleh Tera Padmani, dkk (2015); penelitian di bidang kesehatan yaitu keterkaitan obesitas dan hipertensi pada penduduk Bali Aga di desa Pedawa oleh Budiarta dan Suka Aryana (2012); penelitian terhadap pengaruh model pembelajaran IPA di kelas V SD di desa Pedawa oleh Komang Arini, dkk (2013).

Rumah tradisional di Desa Pedawa memiliki posisi yang menyesuaikan dengan jalan lingkungan setempat. Parimin (1986) mengklasifikasikan empat buah atribut dalam perumahan tradisional Bali diantaranya: (1) Atribut Sosiologi menyangkut sistem kekerabatan masyarakat Bali yang dicirikan dengan adanya sistem desa adat, sistem banjar, sistem subak, sekeha, dadia, dan perbekelan; (2) Atribut Simbolik berkaitan dengan orientasi perumahan, orientasi sumbu utama desa, orientasi rumah dan halamannya; (3) Atribut Morpologi menyangkut komponen yang ada dalam suatu perumahan inti (core) dan daerah periphery di luar perumahan, yang masing-masing mempunyai fungsi dan arti pada perumahan tradisional Bali; dan (4) Atribut Fungsional menyangkut fungsi perumahan tradisional Bali pada dasarnya berfungsi keagamaan dan fungsi sosial yang dicirikan dengan adanya 3 pura desa. Semua atribut yang dipaparkan oleh Parimin terdapat pada desa ini. Baik atribut sosial yaitu adanya bale banjar, atribut simbolik, morpologi maupun atribut fungsional yaitu terdapatnya pura-pura di desa Pedawa yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem. Pola permukiman yang mengelompok merupakan salah satu ciri dari permukiman pada desa ini, dan kelompok permukiman tersebut memiliki sebuah ruang luar komunal/ natah umum dan ber-orientasi pada natah umum, dan kelompok permukiman ini dihubungkan oleh sebuah jalan lingkungan menuju ke jalan utama. Namun dengan adanya jalan baru, terjadi perubahan pola natah umum menjadi natah privat, dan masih-masing rumah membuat pagar pembatas dan memiliki natah sendiri, sehingga terpisah antara rumah satu dengan yang lainnya. Pola perubahan ini dapat umumnya terjadi pada permukiman yang berada di pusat desa Pedawa. Untuk masyarakat dengan profesi petani, rumah mereka langsung berhadapan dengan tempat penyimpanan padi yang disebut Jineng/lumbung.

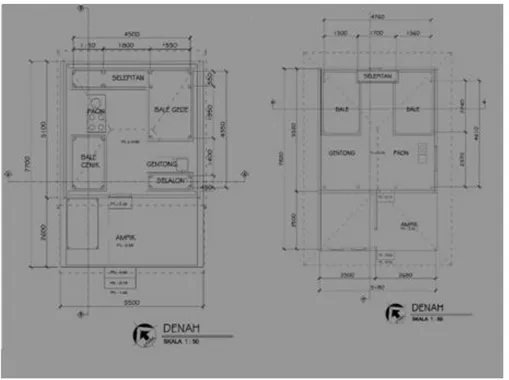

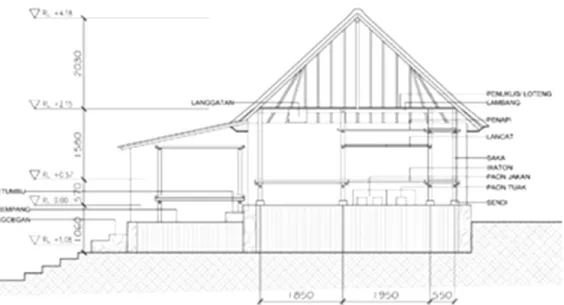

Bandung Rangki adalah rumah tinggal yang memiliki saka/tiang sebanyak 18, dan Sri Dandan adalah rumah yang memiliki saka/tiang berjumlah 16. Bandung Rangki dan Sri Dandan memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang sangat unik dan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat setempat dan juga pola kehidupan mereka. Fungsi-fungsi yang ada pada rumah meliputi fungsi-fungsi dasar pada rumah tinggal namun semuanya menyatu dalam sebuah bangunan rumah tradisional Pedawa. Fungsi-fungsi yang diwadahi adalah fungsi: (1) Istirahat: terdapat dua buah tempat tidur yang menyatu dengan tiang yang menyangga bangunan. Bale Gede atau Pedeman Gede yang berfungsi untuk tempat tidur orang tua dan juga sebagai Bale Banten pada saat ada upacara keagamaan maupun untuk tempat menidurkan mayat jika ada kematian; dan Bale Cenik atau Pedeman Alit yang berfungsi sebagai tempat tidur anak. Kedua jenis tempat tidur ini memiliki perbedaan ukuran, Pedeman Gede memiliki ukuran yang lebih besar dari Pedeman Alit pada Bandung Rangki, sedangkan pada Sri Dandan, kedua Bale ini memiliki ukuran yang sama. Pedeman Gede memiliki pelangkiran diatas bale, pelangkiran ini adalah pelangkiran untuk memuja leluhur masing-masing; (2) Memasak dan membuat gula aren: Dapur yang dikenal dengan Paon terdiri tiga bagian penting yaitu: Paon Tuak (berukuran paling besar), Paon Jakan (berukuran sedang) dan Irun (berukuran sedikit lebih kecil dari Paon Jakan). Diatas Paon terdapat rak-rak yang terbuat dari kayu bernama Lancat dan Penapi. Kelengkapan dapur lainnya adalah Penukub (loteng) yang berada pada plafond dekat dengan dapur yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan yang sudah

dimasak; (3) Sosial: Ruang dalam yang merupakan ruang kosong yang berada ditengah-tengah rumah tradisional disamping sebagai area sirkulasi dalam rumah, juga merupakan area bersama yang dapat dipergunakan untuk bercengkrama dengan sesama penghuni rumah atau menerima sanak saudara yang datang. Sedangkan ruang tambahan yang befungsi sebagai area penerima tamu ataupun ruang bersantai sambil mengerjakan pekerjaan ruang disebut dengan Terempang atau teras depan; (4) Keagamaan: Pelangkiran yang berfungsi untuk menuja leluhur masing-masing keluarga yang terdapat di dalam rumah diatas Pedeman Gede. Sedangkan kegiatan keagamaaan yang diwadahi di luar rumah yang masih satu natah/ halaman pada rumah tradisional ini adalah adanya sebuah merajan kecil yang terbuat dari bambu yang disebut dengan Sanggah Kemulan Nganten. Setiap warga yang sudah berumah tangga wajib membuat Kemulan Nganten; (5)

Penyimpanan: area tambahan yang letaknya di sebelah teras depan atau Terempang, ruangan ini

disebut dengan Sepen. Ruangan ini biasanya menyimpan alat-alat persembahyangan dan juga beberapa barang yang sekiranya perlu untuk disimpan. Terdapat juga bangunan yang disebut dengan Jineng (lumbung) yang posisinya berada di depan rumah yang befungsi untuk menyimpan hasil panen padi bagi penduduk yang berprofesi sebagai petani.

Dan sebuah karya arsitektur,rumah tinggal tradisional mampu mengekspresikan karakteristik dari sebuah budaya setempat yang meliputi norma, nilai-nilai, pola tingkah laku, artefak serta aktifitas (Broadbent, 1973). Ekspresi dari sistem sosial budaya masyarakat dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam sebuah lingkungan masyarakat diwujudkan dalam sebuah karya arsitektur, sehingga hal ini semua karya arsitektur dihasilkan berdasarkan dari kaidah, nilai dan norma budaya masyarakat setempat (Schulz, 1973). Disini dapat dilihat bahwa Bandung Rangki dan Sri Dandan merupakan suatu karya arsitektur adalah merupakan perwujudan budaya dari masyarakat desa Pedawa di masa lalu. Seperti yang diungkapkan oleh Sulistyawati (1985,) rumah tradisional Bali memiliki fungsi menampung aktivitas kebutuhan hidup seperti: tidur, makan, istirahat dan juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan psikologis, seperti melaksanakan

upacara keagamaan dan adat. Rumah tinggal Bandung Rangki dan Sri Dandan, sudah mampu memenuhi segala kegiatan dan kebutuhan pokok serta tambahan dari penduduk yang tinggal didalamnya di masa lalu. Kebutuhan yang diwadahi oleh kedua jenis rumah tinggal desa Pedawa ini memiliki hirarki seperti yang diungkapkan oleh Maslow (1943) menyebutkan bahwa kebutuhan manusia memiliki beragam tingkatan mulai dari kebutuhan yang paling dasar untuk kelangsungan hidupnya hingga kebutuhan yang sifatnya lebih tinggi yaitu aktualisasi diri. Seiring dengan kebutuhan manusia tersebut Bandung Rangki dan Sri Dandan mampu mewadahi berbagi macam dari kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga yang lebih tinggi di masa lalu. Namun seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, mata pencaharian yang berbeda, gaya dan pola hidup yang berbeda, hal ini menimbulkan pergeseran kebutuhan sehingga menyebabkan perubahan pada rumah tinggal ini.

Pelajaran

Rumah tinggal di Desa Pedawa yang ada saat ini sebagaian besar sudah mengalami perubahan baik dari segi bentuk dan juga fungsi ruangnya dan elemen bangunan. Perubahan yang terjadi baik pada bentuk, ruang maupun elemen bangunan adalah suatu bentuk adaptasi terhadap cuaca, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup. Perubahan yang cukup signifikan pada rumah Bandung Rangki dan Sri Dandan terjadi pada keseluruhan elemen pembentuk ruangnya. Baik dari elemen dasar, elemen badan bangunan dan elemen kepala bangunan. Perubahan dalam sebuah karya arsitektur terkait dengan perkembangan arsitektur itu sendiri tidak bisa terlepas dari proses evolusi sosok arsitektur, sehingga dalam proses tersebut akan ada yang berubah dan akan ada yang tetap (Prijotomo, 1988). Dan hal ini perkembangan dan termasuk perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan akan terjadi seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia. Dan pada dasarnya ruang adalah merupakan suatu pemahaman akan organisasi ruang yang sesuai dengan tujuan dari manusia sebagai penggunanya (Aspinall, 1993). Perubahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Struktur dan bahan atap, struktur atap bambu berubah menjadi kayu dan bahan penutup atap sirap bambu dan alang-alang menjadi genteng dan seng. Hal ini disebabkan

karena bambu dan alang-alang sudah sangat sulit didapatkan dan harganya sudah sangat mahal dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat secara umum; (2) Dinding bangunan dan bukaan, dinding anyaman bambu dan tanah polpolan sudah banyak dirubah menjadi dinding kayu, bata serta batako. Penambahan bukaan seperti jendela pada rumah ini akhirnya mengurangi kenyamanan thermal, yang mengakibatkan suhu lebih rendah dari seharusnya, mengingat rumah ini berada di dataran yang cukup tinggi; (3) Bahan lantai, bahan lantai yang dulunya terbuat dari tanah polpolan diganti menjadi keramik sehingga mengurangi kenyamanan thermal dan menghambat beberapa aktifitas yang sangat penting yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yaitu memandikan mayat di dalam rumah, dan kegiatan memasak gula aren; (4) Penghilangan

sebagian dari ruang pada bangunan, hal ini dilakukan dengan menghilangkan sebagian ruang

alias pemotongan pada beberapa ruang atau setengah dari rumah untuk disambungkan dengan bangunan baru yang dibuat yang disesauaikan dengan kebutuhan dan aktifitas pemilik.

Dari segala perubahan yang dilakukan, terdapat satu hal penting yang tidak berubah dari keseluuhan rumah tinggal Bandung Rangki dan Sri Dandan yang diobservasi yaitu ruang yang memiliki aktifitas ritual. Ritual yang merupakan sebuat atribut budaya adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu tatanan masyarakat tertentu yang menghasilkan suatu setting baik yang bersifat publik maupun privat dan menghasilkan sebuah struktur ruang tertentu (Knowles, 1996) Ruangan yang bersifat suci yang biasanya dipergunakan untuk kegiatan ritual bisanya menjadi suatu pusat orientasi dan identifikasi bagi manusia dan merupakan sebuah struktur ruang (Norberg-Schulz, 1979). Fungsi-fungsi ruang yang bersifat ritual yang didasarkan oleh kepercayaan masyarakat setempat memiliki sebuah kekuatan dan merupakan fungsi-fungsi yang dipertahankan oleh masyarakat desa Pedawa yaitu Pelangkiran yang berada diatas Pedeman Gede dan Sanggah Kemulan Nganten yang terdapat di hulu bangunan rumah tinggal ini.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwasanya hal-hal yang menjadi tantangan terhadap konservasi bangunan rumah tinggal Bandung Rangki dan Sri Dandan dapat disebabkan oleh dua faktor penting yaitu:

1. Faktor manusia

Manusia memegang peranan penting terhadap perubahan yang terjadi pada bangunan rumah tinggal ini. Keinginan dari masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap rumah tinggalnya didasari oleh kebutuhan akan ruang-ruang tertentu untuk mewadahi aktifitas mereka yang sudah mengalami perubahan. Mata pencaharian yang sudah berubah, mengakibatkan Gambar 3. Perubahan pada bahan dan struktur atap, dari bambu dan alang-alang menjadi kayu dan genteng

perubahan terhadap bentuk dan fungsi ruang juga material bangunan. Hal ini sangat ditunjang juga oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap konservasi terhadap bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah di lingkungan mereka.

2. Faktor alam dan lingkungan

Perubahan atas ketersediaan bahan bangunan yang dulunya di dapat dari alam dan lingkungan sekitar desa Pedawa mengakibatkan perubahan material bangunan yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini. Dengan melakukan perubahan material, secara tidak langsung merubah karakter bangunan rumah tinggal Bandung Rangki dan Sri Dandan.

Kedua hal diatas merupakan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat di dalam meng-konservasi rumah tinggal tradisional ini. Karakter dan identitas bangunan ini sangat ditentukan oleh material bangunan yang menggunakan atap sirap bambu dan alang-alang, dinding bambu dan tanah polpolan, lantai tanah polpolan serta pola ruang dalam yang unik. Dengan berubahnya material serta pola ruang dalam yang terjadi, konservasi akan sulit dilakukan.

Daftar Pustaka

Groat, L. & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Heritage, S. (2011). Ideologi dalam Pengembangan Pengetahuan. Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia, 1, 01-12. Appendix XVI.C: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Aspinal, P. (1993). ‘Aspect off Spatial Experience and Structure’, in Farmer, B & Louw, H, Companion to Contemporary Architectural Thought. London: Routlege.

Broadbent, G. Bunt, R. & C., Jencks. (1980). ‘Signs, Symbols and Architecture’. John Wiley & Sons. Chichester. Budihardjo, E .(1986). ‘Architectural Conservation in Bali’, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

………,….. (1991). ‘Jatidiri Arsitektur Indonesia’, Alumni, Bandung. Carole Muller, 2011, Bali Aga Villages; field work in the 1980s, Walsh Bay Press.

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, Inventarisasi Desa-Desa Tradisional Bali, Inventarisasi Desa-Desa Tradisional Bali, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, Proyek Perencanaan Konservasi Lingkungan Desa (1988/1989)

Kaler, I.G.K .(1983).’ Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali’, Bali Agung, Denpasar.

Knowles, R. (1996). ‘Rhythm and Ritual, Maintaining the Identity of a Place,’ Journal Traditional Dwelling and Settlements, Vol. 94, p: 94-96, Berkeley, IASTE (1996), University of California.

Levi-Strauss, C. (1963), ‘Structural Anthropology’, Basic Book, New York. Mangunwijaya, Y.B. (1988).’ Wastu Citra’, Gramedia. Jakarta.

M.McCutcheon, D. & Meredith, J.R. (1993). 'Conducting case study research in operation management', Journal of Operations Management, vol. 11, pp. 239-256.

Prijotomo, J. (2012). Guna dan Fungsi pada Arsitektur Bale Banjar Adat di Denpasar, Bali, dalam Prosising Temu Ilmiah IPLBI 2012.

Mukarovsky, J. (1981). ‘Structure, Sign and Function’, Yale University Press, New Haven.

Norberg-Schulz, C. (1977). ‘Intentions in Architecture’, The M.LT Press, Cambridge Massachusetts. ………,……….(1979). ‘Genius Loci’, Electa/Rizolly, New York.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, Proyek Perencanaan Konservasi Lingkungan Desa (1988/1989).

Parimin, A,P. (1986). ‘Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village: Environmental Hierarchy of Sacred Profane Concept in Bali’, Disertasi, Universitas Osaka, Japan.

Prijotomo, J. (1988). ‘Pasang Surut Arsitektur di Indonesia’, CV. Ardjun. Jakarta,

Rapoport, A. (1969). ‘House Form and Culture’, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.

Reuter, T. (2002) The House of Our Ancestors; Precedence and dualism in highland Balinese society, KITLV Press, Leiden.

Reuter, T.A. (2002). Custodians of The Sacred Mountains; Culture and Society in the Highlands of Bali, University of Hawai‟i Press, Honolulu.

Runa, I Wayan. (2004). Sistem Spasial Desa Pegunungan Di Bali Dalam Perspektif Sosial Budaya (PhD disertasi), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sulistyawati .(1985).’ Preservasi Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Rumah Tradisional Bali di Desa Bantas, Kabupaten Tabanan’, P3M, Universitas Udayana, Denpasar.

Sumintarja, D. (1978). ‘Kompendium Sejarah Arsitektur’, Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah. Bandung Summerson, J. (1979). ‘The Classical Language of Architecture’, The MIT Press, Cambridge.

Wondoamiseno, R. (1991). ‘Regionalisme dalam Arsitektur Indonesia, Sebuah Harapan’, Yayasan Arupadatu, Yogyakarta.

Stake, RE 1978, 'The Case Study method in Social Inquiry', American Educational Research Association, vol. 7, no. 2, pp. 5-8.

Yudantini, N.M. & Kadek, W. (2013). Rumah Tinggal Bali Aga; Arsitektur Minimalis dan Fungsionalis, Semnas Reinterpretasi Identitas Arsitektur Nusantara, Bali-2013, ISBN No. 978-602-7776-68-5