LEVEL SERUM ASAM URAT PRAOPERASI SEBAGAI PREDIKTOR KEJADIAN GAGAL GINJAL AKUT

(ACUTE KIDNEY INJURY/AKI) PASCAOPERASI BEDAH PINTAS ARTERI KORONER

TESIS

OLEH PUJA NASTIA NIM: 167041010

PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK

DEPARTEMEN KARDIOLOGI DAN KEDOKTERAN VASKULAR FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2020

Universitas Sumatera Utara

LEVEL SERUM ASAM URAT PRAOPERASI SEBAGAI PREDIKTOR KEJADIAN GAGAL GINJAL AKUT (ACUTE KIDNEY INJURY/AKI)

PASCAOPERASI BEDAH PINTAS ARTERI KORONER

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Kedokteran Klinik Departemen Kardiologi Dan

Kedokteran Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

OLEH

PUJA NASTIA NIM: 167041010

PROGRAM STUDI MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK DEPARTEMEN KARDIOLOGI DAN KEDOKTERAN VASKULAR

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2020

i Judul Tesis : Level serum asam urat praoperasi sebagai prediktor kejadian

gagal ginjal akut (Acute Kidney Injury/AKI) pascaoperasi bedah pintas arteri koroner

NamaMahasiswa : Puja Nastia Nomor Registrasi : 167041010

Program Studi : Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

DR. dr. Zulfikri Mukhtar, SpJP(K) dr. Cut Aryfa Andra, M.Ked(Cardio), SpJP(K) NIP. 195610261983121001 NIP. 198111172006042002

Universitas Sumatera Utara

ii Telah diuji pada : Seminar Hasil Tesis Magister

Tanggal : 21 Januari 2020

Penguji : 1. Prof.dr.Harris Hasan, Sp.PD, Sp.JP(K)

2. dr. T. Bob Haykal, M.Ked(Cardio), SpJP(K) 3. dr.Yuke Sarastri, M.Ked (Cardio), Sp.JP

Penguji I Penguji II

Prof.dr.Harris Hasan, Sp.PD, Sp.JP (K) dr. T. Bob Haykal, M.Ked(Cardio), SpJP(K) NIP. 195604051983031004 NIP. 198507202012121001

Penguji III

dr.Yuke Sarastri, M.Ked(Cardio), SpJP NIP. 198703242009122007

Mengetahui, Ketua Departemen

Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah FK USU / RSUP H. Adam Malik Medan

Prof.dr.Harris Hasan, Sp.PD, Sp.JP (K) NIP. 195604051983031004

iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

LEVEL SERUM ASAM URAT PRAOPERASI SEBAGAI PREDIKTOR KEJADIAN GAGAL GINJAL AKUT (ACUTE KIDNEY INJURY/AKI) PASCAOPERASI BEDAH PINTAS ARTERI KORONER

TESIS MAGISTER

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan referensi dan telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Januari 2020

Puja Nastia

Universitas Sumatera Utara

iv UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang telah diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan merupakan tugas akhir Program Magister Kedokteran Klinik Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara/Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan Ketua TKP PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

2. Prof. dr. Harris Hasan, Sp.PD, Sp.JP(K) serta dr. Cut Aryfa Andra, Sp.JP(K) selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara/RSUP Haji Adam Malik Medan di saat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

3. dr. Ali Nafiah Nasution, Sp.JP(K) serta dr. Yuke Sarastri, Sp.JP selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi PPDS Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

4. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), SpM(K) selaku Ketua Program Studi Program Magister Kedokteran Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengikuti Program Magister Kedokteran Klinik Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

5. DR. dr. Zulfikri Mukhtar, SpJP(K) dan dr. Cut Aryfa Andra, M.Ked(Cardio), SpJP(K) sebagai pembimbing penulis dalam penyusunan tesis ini yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengoreksi, dan memberikan masukan-masukan berharga kepada penulis sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

v 6. Guru-guru penulis : Prof. dr. T. Bahri Anwar, Sp.JP(K); Prof. dr. Sutomo Kasiman, Sp.PD, Sp.JP(K); Prof. dr. Abdullah Afif Siregar, Sp.A(K), Sp.JP(K); Prof. dr. Harris Hasan, Sp.PD, Sp.JP(K); Alm. dr. Maruli T. Simanjuntak, Sp.JP(K); dr.Nora C.

Hutajulu Sp.JP(K); DR. dr. Zulfikri Mukhtar, Sp.JP(K); Alm. dr. Isfanuddin Nyak Kaoy, Sp.JP(K); dr. Parlindungan Manik, Sp.JP(K); dr. Refli Hasan, Sp.PD, Sp.JP(K);

Alm. dr.Amran Lubis, Sp.JP(K); dr. Nizam Akbar, Sp.JP(K); dr. Zainal Safri, Sp.PD, Sp.JP; dr. Andre Pasha Ketaren, Sp.JP(K); dr. Andika Sitepu, Sp.JP(K); dr. Anggia Chairuddin Lubis, Sp.JP(K); dr. Ali Nafiah Nasution, Sp.JP(K); dr. Cut Aryfa Andra, Sp.JP(K); dr. Hilfan Ade Putra Lubis, Sp.JP(K); dr. Abdul Halim Raynaldo, Sp.JP (K);

dr. Andi Khairul, Sp.JP; dr. Yuke Sarastri, Sp.JP; dr. T. Bob Haykal (K), Sp.JP, dr. M.

Yolandi Sumadio, Sp.JP; dr. Faisal Habib, Sp.JP; dr. T. Winda Ardhini, Sp.JP serta guru lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan masukan selama mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh darah.

7. Pembimbing statistik penulis, Drs.Abdul Jalil Amri Arma, M.Kes, yang selama penulisan tesis ini telah membimbing terutama dalam hal statistik tesis ini hingga selesai.

8. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dan suasana kerja yang baik sehingga penulis dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.

9. Orang tua penulis, ayah tercinta Alm. dr.Amran Lubis, Sp.JP(K) dan mama tersayang Khadijah, Dra, Abang penulis Puji Syukran, adik penulis Khabiril Muhyi, yang selama ini telah memberikan dukungan baik moril dan materi serta doa dan nasihat yang tulus agar penulis tetap semangat, sabar dan tegar dalam mengikuti pendidikan sampai selesai.

10. Semua subjek penelitian yang telah bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian ini.

11. Rekan PPDS Kardiologi seangkatan penulis, dr. Welliyani Ivana Flora Siagian, dr.Ayub Basaldi, dr.Fahrial Siregar, dan dr.Nazif, serta dr.Imy, dr.Rizky Anindita, dr.

Filzah Y, dr.Berta Napitupulu, dan rekan PPDS lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu proses pengumpulan data serta memberikan dukungan moril terus-menerus dalam mengerjakan tugas sehari-hari khususnya dalam pengerjaan tesis ini.

Universitas Sumatera Utara

vi 12. Para perawat Pusat Jantung Terpadu RSUP HAM yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis pada waktu luang untuk mengambil data sampel penelitian.

13. Para staf administrasi Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Ahmad Syafi’i, Nanda dan Husna yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih membalas semua jasa dan budi baik mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Akhirnya penulis mengharapkan agar penelitian dan tulisan ini kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin.

Medan, Januari 2020

Puja Nastia

vii Abstrak

Latar belakang : Operasi jantung telah dihubungkan dengan kerusakan fungsi parenkim ginjal tepatnya pada sistem tubular. Hal ini menyebabkan Acute Kidney Injury (AKI) yang bermula sejak proses operasi dan bertahan hingga pascaoperasi dalam berbagai rentang waktu. Penurunan fungsi ginjal ini menyebabkan akumulasi produk plasma sisa, seperti ureum dan kreatinin. Konsentrasi asam urat dapat dikaitkan dengan penyakit ginjal tanpa deposisi kristal asam urat intrarenal. Selain itu, hiperurisemia berhubungan langsung dengan hipertensi, sindrom metabolik, penyakit ginjal kronis, dan penyakit pembuluh darah perifer. Selain itu, hiperurisemia merupakan temuan umum pada pasien dengan penyakit pembuluh darah koroner.

Dengan demikian, hiperurisemia preoperatif dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko AKI setelah CABG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level serum asam urat praoperasi dapat memprediksi kejadian AKI pascaoperasi CABG di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kohort ambispektif terhadap 100 pasien yang menjalani operasi CABG di RSUP HAM sejak Januari 2019 sampai Desember 2019. Semua subyek penelitian akan dilakukan pemeriksaan laboratorium praoperasi dan pascaoperasi Bedah Pintas Arteri Koroner. Untuk nilai serum asam urat akan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 1 yaitu pasien dengan kadar serum asam urat < 6,5 g/dL (normal), dan kelompok 2 dengan kadar serum asam urat >6,5 g/dL (Hiperuresemia). Lalu pasien akan diikuti selama perawatan di rumah sakit.

Kemudian dilakukan analisis untuk melihat hubungan level serum asam urat dan kejadian AKI pascaoperasi Bedah Pintas Arteri Koroner.

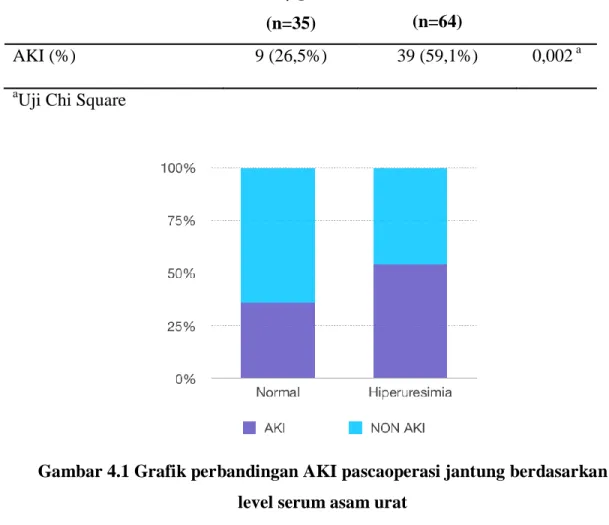

Hasil : Kejadian AKI pascaoperasi Bedah Pintas Arteri Koroner paling tinggi terjadi pada level serum asam urat kelompok 2 dibandingkan dengan kelompok 1. Pada kelompok 2 angka kejadian AKI pascaoperasi yaitu 39 orang (59,1%) sedangkan pada kelompok 1 ada 9 orang (26,5) dengan nilai P value 0,002. Dari analisis multivariat menunjukkan bahwa asam urat >6,5 g/dL merupakan faktor risiko yang paling dominan mempengaruhi kejadian AKI pascaoperasi jantung [OR 3,69 (1,19-11,43), p= 0,023].

Kesimpulan : Level serum asam urat yang tinggi (>6,5 g/dL) merupakan prediktor yang kuat terhadap kejadian AKI pascaoperasi Bedah Pintas Arteri Koroner dengan OR 3,69.

Kata kunci :Serum Asam Urat, AKI, Bedah Pintas Arteri Koroner.

Universitas Sumatera Utara

viii Abstract

Background: Cardiac surgery has been associated with impaired renal parenchymal function precisely in the tubular system. This causes Acute Kidney Injury (AKI), which started from the operation and persisted to postoperative in various time span. This decrease in kidney function leads to the accumulation of residual plasma products, such as urea and creatinine. Concentrations of uric acid may be associated with kidney disease without intrarenal uric acid crystal deposition. Additionally, hyperuricemia associated directly with hypertension, metabolic syndrome, chronic kidney disease, and peripheral vascular disease. Moreover, hyperuricemia is a common finding in patients with coronary vascular disease. Thus, preoperative hyperuricemia may be linked to an increased risk of AKI after CABG. This study aims to determine the level of preoperative uric acid serum can predict the incidence of Cardiac Surgery-Associated AKI (CSA-AKI) at the Haji Adam Malik General Hospital.

Methods: This retrospective cohort study of 100 patients underwent coronary artery bypass graft (CABG) at the Haji Adam Malik General Hospital from January 2019 to December 2019. All patients will be examined for preoperative and postoperative laboratory. For serum uric acid values will be divided into 2 groups, namely group 1, namely patients with serum uric acid levels <6.5 g / dL (normal), and group 2 with serum uric acid levels> 6.5 g/dL (Hyperuricemia). Then the patient will be followed during hospitalization. Then conducted analysis to see association between serum uric acid level and incidence of CSA-AKI.

Results: The highest incidence of postoperative coronary artery surgeries occurred in the serum level of uric acid in group 2 compared to group 1. In group 2 the incidence of postoperative AKI was 39 people (59.1%) while in group 1 there were 9 people (25.6%

) with a P-value of 0.002. Multivariate analysis showed that uric acid >6.5 g/dL was the most dominant risk factor affecting the incidence of postoperative AKI [OR 3.69 (1.19-11.43), p = 0.023].

Conclusion: A high serum uric acid level (> 6.5 g/dL) is a strong predictor of the incidence of postoperative AKI in coronary artery bypass surgery with an OR of 3.69.

Keywords: Uric Acid, Acute Kidney Injury, Coronary Artery Bypass Grafts.

ix DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan ...i

Lembar Pernyataan Orisinalitas ... iii

Ucapan Terima Kasih ... iv

Abstrak ... vi

Abstract ... viii

Daftar Isi ... ix

Daftar Gambar ... xii

Daftar Tabel... xiii

Daftar Singkatan dan Lambang ... xiv

BAB 1 PENDAHULUAN……….. 1

1.1 Latar Belakang……… 1

1.2 Pertanyaan Penelitian………. 3

1.3 Hipotesis Penelitian……….... 3

1.4 Tujuan Penelitian……… 3

1.4.1 Tujuan Umum………... 3

1.4.2 Tujuan Khusus……….. 4

1.5 Manfaat Penelitian………. 4

1.5.1 Kepentingan Akademik……… 4

1.5.2 Kepentingan Masyarakat……….. 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1. Bedah Pintas Arteri Koroner ... 5

2.1.1 Defenisi………. 5

2.1.3 Tujuan ……….. 5

2.1.4 Kontraindikasi……….. . 6

2.1.5 Komplikasi……… 6

2.2. Definisi dan Klasifikasi AKI... 7

2.3. Patofisiologi AKI ... 9

2.3.1 AKI Prarenal……….. 9

2.3.2 AKI Renal……… . 10

2.3.2.1 Kelainan Vaskular ... 11

Universitas Sumatera Utara

x

2.3.2.2 Kelainan Tubular………... 11

2.3.3 AKI Post Renal………. 12

2.4. Epidemiologi CSA-AKI ... 13

2.5. Faktor risiko CAS-AKI ... 15

2.6. Patofisiologi CAS-AKI ... 16

2.7. Diagnosis CAS-AKI ... 18

2.8. Defenisi Asam Urat ... 18

2.8.1 Pengertian Asam Urat……… 18

2.8.2 Sifat dan Struktur Kimia Asam Urat………. 20

2.8.3 Metabolisme Asam Urat……… 20

2.8.4 Peningkatan Kadar Asam Urat………. 21

2.8.5 Penurunan Kadar Asam Urat……… 22

2.9. Asam Urat dan Progresivitas Penyakit Ginjal ... 23

2.10. Kerangka Teori ... 27

2.11. Kerangka Konsep ... 28

BAB III METODE PENELITIAN ... 29

3.1 Desain Penelitian... 29

3.2 Tempat dan Waktu ... 29

3.3 Populasi dan Sampel ... 29

3.4 Besar Sampel... 29

3.5 Kriteria Inklusi dan Ekslusi... 30

3.6 Definisi Operasional ... 30

3.7 Identifikasi Variabel ... 32

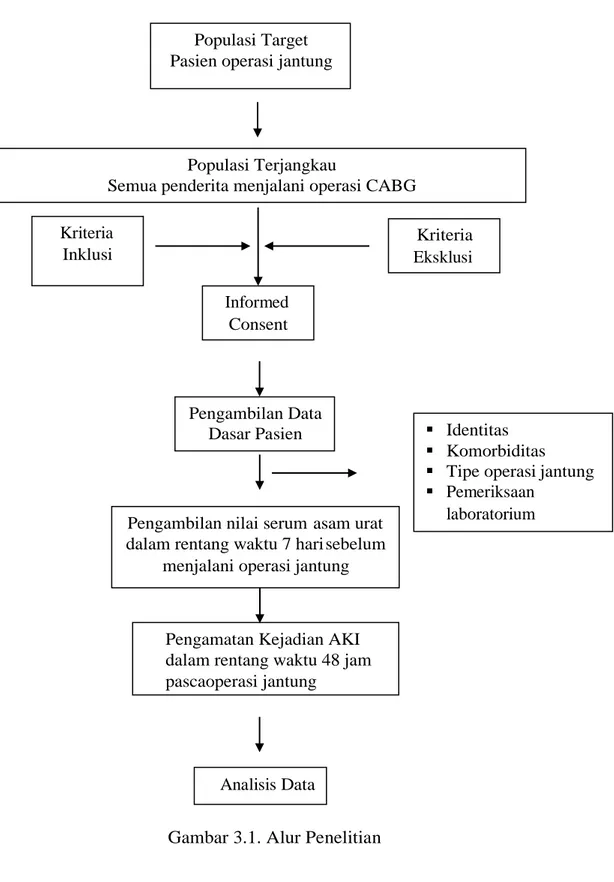

3.8 Alur Penelitian ... 32

3.9 Analisis Data ... 34

3.10 Etika Penelitian ... 34

3.11 Perkiraan Biaya ... 34

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 35

4.1 Karakteristik Penelitian ... 35

4.2 Karakteristik Subjek Penelitian ... 35

xi 4.3 Karakteristik Level Serum asam urat Praoperasi dgn Kejadian

CSA-AKI ………..37

4.4 Analisis Bivariat Beberapa Variabel Terhadap CSA-AKI... ... 39

4.5 Analisis Multivariat Beberapa Variabel Terhadap CSA-AKI. ... 40

BAB V PEMBAHASAN... 41

5.1 Pengumpulan Data Subjek Penelitian... ... 41

5.2 Karakteristik Subjek dan Hasil Pengamatan... ... 42

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 44

6.1 Kesimpulan ... 44

6.2 Keterbatasan Penelitian ... 44

6.3. Saran ………...….44

DAFTAR PUSTAKA ... 46 LAMPIRAN

Universitas Sumatera Utara

xii DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

2.1 Mekanisme AKI ... 13

2.2 Mekanisme cedera reperfusi iskemia selama CPB dan reactive oxygen species (ROS), ikatan besi yang rendah dan regulator metabolisme besi menyebabkan cedera ginjal ... 18

2.3 Struktur Kimia Asam Urat ... 20

2.4 Asam Urat sebagai Produk Akhir Metabolisme Purin pada Manusia ... 21

2.5 Mekanisme Asam Urat dan Progresivitas Penyakit Ginjal………26

2.6 Kerangka teori ... 27

2.7 Kerangka konsep………...……….28

3.1 Alur Penelitian ... 33

4.1 Grafik perbandingan AKI pascaoperasi jantung berdasarkan level serum asam urat ... 38

xiii DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

2.1 Klasifikasi RIFLE, AKIN, dan KDIGO untuk diagnosis AKI ... 9

2.2 Faktor-faktor risiko terjadinya AKI pascaoperasi jantung ... 16

2.3 Faktor-faktor patofisiologi AKI pascaoperasi jantung ... 17

4.1 Data karakteristik subjek penelitian ... 37

4.2 Perbandingan AKI pascaoperasi jantung berdasarkan level serum Asam urat ... 38

4.3 Analisis bivariat beberapa variabel terhadap AKI pascaoperasi jantung ... 39

4.4 Analisis multivariat beberapa variabel terhadap AKI pascaoperasi jantung .... 40

Universitas Sumatera Utara

xiv DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN NAMA

ACE-I : Angiotensin Converting Enzym Inhibitor

AHA : American Heart Association

AKI : Acute Kidney Injury

AKIN : Acute Kidney Injury Network

ARB : Angiotensin II Receptor Blocker

ATP : Adenosine Triphosphate

BUN : Blood Urea Nitrogen

CABG : Coronary Artery Bypass Graft

CGA : Cedera ginjal akut

CKD : Chronic Kidney Disease

CPB :Cardiopulmonary Bypass

CSA-AKI : Cardiac Surgery-associated Acute Kidney Injury

C3 : Complement 3

C5b-9 : Complement 5b-9

eGFR : estimated Glomerular Filtration Rate

eNOS : endothelial NO Synthase

GFR : Glomerular Filtration Rate

HAM : Haji Adam Malik

HCU : High Care Unit

HR : Hazard Ratio

ICU : Intensive Care Unit

ICAM-1 : Intercellular Adhesion Molecule-1

IL-18 : Interleukin-18

iNOS : inducible NO Synthase

KDIGO : Kidney Disease Improving Global Outcomes

KGD : Kadar Gula Darah

LAD : Left Anterior Descending

LCX : Left Circumflex Artery

Na+/K+-ATPase : Sodium-Potassium Adenosine Triphosphatase

xv NADPH :Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate

NO : Nitric Oxide

NSAID : Nonsteroidal Anti-inflamatory Drugs

NTA : Nekrosis Tubular Akut

pH : Potential of Hydrogen

PCI : percutaneous coronary intervention

PJK : Penyakit Jantung Koroner

PTCA :Percutaneous Transluminsl Coronary Angioplasty

RAA : Renin Angiotensin Aldosterone

RIFLE : Risk-Injury-Failure- Loss-End-stage renal failure

ROS : Reactive Oxygen Species

RRT : Renal Replacement Therapy

RS : Rumah Sakit

RSUP : Rumah Sakit Umum Pusat

sCr : Serum Creatinine

LAMBANG

Ca2+ : Kalsium

Cl- : Klorida

CO2 : Karbon dioksida

H+ : Ion hidrogen

HCO3 : Bikarbonat

HCO3- : Ion Bikarbonat

H2CO3 : Natrium bikarbonat

HPO4- : Ion hidrogen fosfat

K+ : Kalium

Na+ : Natrium

NH3 : Amonia

NH4+ : Ion amonium

Universitas Sumatera Utara

xvi

NH4Cl : Amonium klorida

pCO2 : Tekanan parsial CO2

n : Jumlah subjek penelitian

p : Tingkat kemaknaan

α : Alpha

β : Beta

< : Lebih kecil

> : Lebih besar

zα : Deviat baku alpha

zβ : Deviat baku beta

% : Persentase

= : Sama dengan

1 BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Operasi jantung telah dihubungkan dengan kerusakan fungsi berbagai sistem organ, salah satunya adalah kerusakan pada ginjal.

Kerusakan pada ginjal terjadi pada parenkim ginjal tepatnya pada sistem tubular. Hal ini menyebabkan Acute Kidney Injury (AKI) yang bermula sejak proses operasi dan bertahan hingga pascaoperasi dalam berbagai rentang waktu (Snell, 2009).

Istilah AKI digunakan untuk menggambarkan penurunan secara cepat (jam ke hari) fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal ini menyebabkan akumulasi produk plasma sisa, seperti ureum dan kreatinin. Definisi AKI telah berubah dan berkembang selama bertahun-tahun, membuat perbandingan kejadian dan prevalensi antar penelitian menjadi sulit.

Diperkirakan 2-18% pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit terkena AKI (Lewington dkk, 2013; Bellomo dkk, 2012; Nash dkk, 2002). kejadian AKI dilaporkan antara 22-57% pada pasien-pasien perawatan kritis (Thakar dkk, 2009; Hoste dkk, 2015). Tidak seperti kepercayaan lama bahwa pasien-pasien yang sembuh dari AKI biasanya kembali ke fungsi ginjal dasar mereka, ulasan terbaru dari literatur menunjukkan bahwa AKI merupakan faktor risiko yang signifikan untuk penyakit ginjal kronis (Kline dkk, 2013; Chawla dkk, 2012). AKI juga diketahui menginduksi kerusakan organ- organ jauh, sehingga berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas (Yap dkk, 2012). Mortalitas keseluruhan setelah operasi jantung berkisar 2 -8% (Kennedy dkk, 1981; Bridges dkk, 2000). Namun, risiko kematian meningkat secara eksponensial pada pasien-pasien yang mengalami AKI pascaoperasi, dengan angka mortalitas mencapai di atas 60% (Chertow dkk, 1997; Thakar dkk, 2003).

Kejadian AKI sebagai komplikasi pascaoperasi jantung sering terjadi. Rata-rata kejadian AKI pascaoperasi jantung berkisar 7,7-40%

bergantung populasi pasien dan cedera ginjal akut secara signifikan

Universitas Sumatera Utara

2 meningkatkan risiko kematian. Pasien-pasien yang mengalami AKI pascaoperasi jantung seringkali membutuhkan dialisis, yang mana hal ini menyebabkan lama rawatan ICU bertambah dan meningkatkan morbiditas jangka panjang. Kerusakan fungsi ginjal yang ringan pascaoperasi jantung yang tidak membutuhkan dialisis juga berhubungan secara signifikan dengan hasil klinis yang buruk. (Lassnigg dkk, 2004).

Beberapa faktor yang bertanggung jawab untuk terjadinya AKI pascaoperasi jantung telah diketahui, seperti oksigen reaktif, sitokin- sitokin inflamasi, cedera iskemia karena reperfusi, dan hemolisis.

(McCord, 1985; Paller, 1991). Meskipun secara patogenesis kejadian AKI pascaoperasi jantung belum sepenuhnya diketahui, kemungkinan interaksi mutifaktor antara hemodinamik, inflamasi, dan cedera langsung akibat nefrotoksik ke sel-sel ginjal.

Keberadaan asam urat sebagai petanda penyakit kardiovaskular, sudah diketahui sejak tahun 1897 oleh dr. Davis. Oleh karena belum adanya studi epidemiologi yang baik maka kadar asam urat ini diabaikan sampai tahun 1960- an. Sejak itu banyak studi epidemiologi yang menghubungkan kadar asam urat yang tinggi terhadap beberapa keadaan kardiovaskular seperti hipertensi, sindrom metabolik, penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskular, demensia vaskular, preeklampsia dan penyakit ginjal (Feig DI, 2008)

Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin. Xantin adalah prekursor langsung dari asam urat yang diubah menjadi asam urat oleh reaksi enzimatis yang melibatkan xantin oksidase (Gertler, 1951) dan peningkatan kadar asam urat dihubungkan dengan adanya disfungsi endotel (Diaz, 1997), anti proliferatif, stress oksidatif yang tinggi, pembentukan radikal bebas (Anker,1997) dan pembentukan trombus (Kim, 2010), yang kesemuanya itu mengakibatkan proses aterosklerosis. Hiperurisemia dapat meningkatkan kejadian aterosklerosis. Pasien- pasien dengan kadar asam urat yang persisten tinggi pada darah memiliki angka kejadian yang lebih tinggi untuk penanda disfungsi endotel, albuminuria dan endotelin plasma. Meskipun dengan adanya bukti tersebut, kadar asam urat belum diakui sebagai faktor risiko oleh

3 komunitas profesional dan pengobatan pada pasien hiperurisemia asimptomatik untuk menurunkan risiko penyakit jantung vaskular tidak dianjurkan (Ter Arkh. 2011).

Pola kenaikan kadar asam urat diteliti pada 316 subyek penderita penyakit jantung koroner yang menderita sindroma koroner akut dijumpai pola kadar asam urat yang meningkat pada satu minggu pertama saat serangan akut penyakit jantung koroner dan menurun secara gradual sampai bulan ketiga setelah serangan jantung, hal ini terutama ditemukan pada pasien pria dari pada wanita (London M, 1967).

Sampai saat ini, penelitian mengenai hubungan level serum asam urat praoperasi dengan kejadian AKI pascaoperasi bedah pintas arteri koroner di Indonesia belum pernah dilakukan. Untuk itu, peneliti ingin mengamati implikasi klinis level serum asam urat praoperasi terhadap kejadian AKI pascaoperasi bedah pintas arteri koroner di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Apakah level serum asam urat praoperasi dapat memprediksi kejadian AKI pascaoperasi bedah pintas arteri koroner ?

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah level serum asam urat praoperasi dapat memprediksi kejadian AKI pascaoperasi bedah pintas arteri koroner.

1.4 Tujuan Penelitian 1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level serum asam urat praoperasi dapat memprediksi kejadian AKI pascaoperasi bedah pintas arteri koroner.

Universitas Sumatera Utara

4 1.4.2 Tujuan Khusus

Temuan ini menunjukkan bahwa pengukuran asam urat sebelum operasi dapat membantu stratifikasi resiko kejadian AKI pada pasien yang menjalani bedah pintas arteri koroner.

1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Kepentingan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan bagi para tenaga kesehatan untuk menilai penderita yang berisiko tinggi untuk kejadian AKI pascaoperasi bedah pintas arteri koroner dan merencanakan strategi pengobatan yang bermanfaat bagi penderita yang berisiko tinggi AKI pascaoperasi jantung.

1.5.2 Kepentingan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan kepada penderita penyakit jantung yang akan menjalani operasi jantung dengan menilai faktor risiko kejadian AKI pascaoperasi jantung.

5 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bedah Pintas Arteri Koroner

2.1.1 Defenisi

Bedah pintas arteri koroner merupakan salah satu penanganan intervensi dari penyakit jantung koroner (PJK) dengan cara membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan (Feriyawati,2005). Operasi bedah pintas oroner adalah teknik yang menggunakan pembuluh darah dari bgian tubuh yang lain untuk memintas arteri yang menghalangi pemasokan darah ke jantung. Operasi bedah pintas koroner sangat ideal untuk pasien dengan penyempitan di beberapa cabang arteri koroner (Kulick dkk,2007). Rekomendasi untuk melakukan bedah pintas koroner didasaran atas beratnya keluhan angina dalam aktivitas sehari- hari. Respon terhadap intervensi non bedah percutaneous coronary intervention (PCI) atau stent dan obat-obatan serta harapan hidup pascaoperasi yang didasarakan atas fungsi jantung secara umum sebelum operasi (Woods dkk,2005)

2.1.2 Tujuan

1. Meningkatkan sirkulasi darah ke arteri korener.

2. Mencegah terjadinya iskemia yang luas.

3. Meningkatkan kualitas hidup.

4. Meningkatkan toleransi aktifitas.

5. Memperpanjang masa hidup (Smeltzer dkk,2008) 2.1.3 Indikasi

Indikasi bedah pintas koroner menurut American Heart Association (AHA) (Ignatavisius dkk,2006) :

1. Stenosis left main coronary artery yang signifikan.

2. Angina yang tidak dapat dikontrol dengan terapi medis.

3. Angina yang tidak stabil.

4. Iskemia yang mengancam dan tidak respon terhadap terapi non bedah yang maksimal.

Universitas Sumatera Utara

6 5. Gagal pompa ventrikel yang progresif dengan stenosis koroner yang

mengancam daerah miokardium.

6. Sumbatan yang tidak dapat ditangani dengan PTCA dan trombolitik.

7. Sumbatan/stenosis LAD dan LCX pada bagian proximal >70%.

8. Pasien dengan komplikasi kegagalan PTCA.

9. Pasien dengan sumbatan 3 pembuluh darah arteri (three vessel disease) dengan angina stabil atau tidak stabil.

10. Pasien dengan 2 sumbatan pembuluh darah dengan angina stabil atau tidak stabil dengan salah satu lesi di proksimal LAD yang berat.

2.1.4 Kontraindikasi

1. Sumbatan pada arteri <70% sebab jika sumbatan pada arteri koroner kurang dari 70% maka aliran darah tersebut masih cukup banyak sehingga mencegah aliran darah yang adekuat pada pintasan. Akhirnya, akan terjai bekuan pada graft sehingga hasil operasi akan menjadi sia-sia.

2. Tidak ada gejala angina.

3. Struktur arteri koroner yang tidak memungkinkan untuk disambung.

4. Fungsi ventrikel kiri jelek (kurang dari 30 %) (Pierce dkk, 2006).

2.1.5 Komplikasi

Komplikasi yang mungkin terjadi segera setelah operasi maupun dalam waktu yang lebih lama antara lain (Black dkk, 2009; Smeltzer dkk,2008) :

1. Komplikasi kardiovaskular meliputi disritmia, penurunan curah jantung dan hipotensi persisten.

2. Komplikasi hematologi meliputi perdarahan dan pembekuan.

3. Komplikasi ginjal dapat terjadi gagal ginjal ketika terjadi penurunan curah jantung.

4. Komplikasi paru termasuk atelektasis, peneumonia, edema paru, hemothoraks/pneumothoraks.

5. Komplikasi neurologi dapat muncul sangat jelas termasuk stroke dan encephalopathy, delirium, cerebrovaskular accident .

6. Disfunsi gastrointestinal seperti stress ulcer, ileus paralitik.

7. Rapid restenosis graft atau vena graft colaps.

7 2.2 Definisi dan Klasifikasi AKI

Acute kidney injury (AKI) adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba dengan retensi nitrogen dan produk sisa lainnya yang secara normal dieksresikan melalui ginjal. AKI bukan merupakan suatu penyakit primer namun dapat disebabkan oleh berbagai kondisi yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi blood urea nitrogen (BUN) dan serum kreatinin dalam darah, serta terkait dengan penurunan volume urin (Bellomo dkk, 2012).

Seorang pasien dengan AKI mungkin tanpa disertai dengan kerusakan parenkim ginjal. AKI dapat dinilai dari tingkat keparahannya, dari yang asimptomatis dan terdapat perubahan nilai normal pada pemeriksaan laboratorium hingga penurunan glomerular filtration rate (GFR), serta terjadi kerusakan sirkulasi yang besar dan gangguan keseimbangan asam basa di dalam plasma (Bellomo dkk, 2012).

Berbagai definisi yang ada berusaha untuk menggambarkan aspek beragam AKI. GFR secara kasar menunjukkan fungsi keseluruhan ginjal dan AKI didefinisikan sebagai penurunan cepat GFR (Sharifuddin dkk, 2012).

Mengingat bahwa uji klirens kreatinin 24 jam tidak secara langsung dapat diterapkan dalam praktek sehari-hari, perubahan kadar serum creatinine (sCr) dari nilai dasarnya dianggap sebagai pengganti wajar dan secara kasar berkorelasi dengan perubahan GFR (meskipun sCr menjadi tidak normal hanya setelah penurunan GFR signifikan) (Bellomo dkk, 2012). Kebanyakan definisi menggunakan output urin dan sCr sebagai penanda fungsi ginjal karena pengukuran ini khas pada ginjal dan mudah untuk diukur.

Publikasi kriteria konsensus AKI pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Sistem ini dinamakan RIFLE (Risk—risiko, Injury—cedera, Loss of kidney function—penurunan fungsi ginjal, dan End-stage renal failure—cedera ginjal stadium akhir) dan sCr serta urin digunakan untuk menentukan AKI (Bellomo

Universitas Sumatera Utara

8 dkk, 2004). Pada tahun 2004, istilah AKI diusulkan sebagai pengganti gagal ginjal akut. Perubahan istilah karena fakta bahwa hilangnya fungsi dan kegagalan didahului oleh cedera struktural dan fisiologis ginjal. Kemudian, pada tahun 2007, definisi modifikasi dari kriteria RIFLE yang diterbitkan oleh jejaring cedera ginjal akut (Acute Kidney Injury Network—AKIN) (Mehta dkk, 2007). Meskipun kriteria AKIN berubah dari kriteria RIFLE, terdapat kemajuan pengetahuan yang pesat bahwa perubahan kecil konsentrasi sCr ternyata berkaitan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas (Chertow dkk, 2005, Lassnigg dkk, 2004). Kriteria AKIN memungkinkan definisi AKI bahkan tanpa diketahui nilai dasar sCr.

Beberapa penelitian yang dilakukan pada AKI pascaoperasi dilakukan untuk membandingkan nilai prediksi dari dua metode klasifikasi tersebut (Bang dkk, 2014, Englberger dkk, 2011). Kedua skema ini memprediksi AKI dengan sensitivitas dan spesifisitas yang berbeda. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan untuk memilih nilai dasar sCr secara hati-hati saat diagnosis AKI yang didasarkan pada perubahan kadar sCr. Jika nilai dasar sCr yang terpilih adalah sCr pertama pascaoperasi atau sCr setelah resusitasi cairan, over- diagnosis AKI dapat terjadi (Englberger dkk, 2011).

Pada tahun 2012, pedoman praktek klinis AKI diusulkan oleh yayasan Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO—Penyakit Ginjal:

meningkatkan luaran global). Pedoman ini mencakup tinjauan komprehensif definisi AKI, penilaian risiko, diagnosis, pencegahan, tatalaksana, dan terapi pengganti ginjal. Kelompok ini menerima istilah RIFLE dan kriteria AKIN untuk mendefinisikan AKI dan mengusulkan kriteria AKI yang praktis serta sederhana (KDIGO, 2012). KDIGO mencakup baik perubahan sCr relatif maupun mutlak dan menyetujui kerangka waktu yang singkat (48 jam) dan diperpanjang (7 hari) dalam mendiagnosis AKI sedangkan kriteria urin tidak berubah.

9 Tabel 2.1 Klasifikasi RIFLE, AKIN, dan KDIGO untuk diagnosis AKI (Shin

dkk, 2016)

Meskipun upaya standarisasi untuk menentukan definisi AKI menggunakan sCr, metode ini memiliki beberapa kelemahan. Lambatnya peningkatan sCr dalam proses diagnosis AKI dengan metode laboratorium standar.

2.3 Patofisiologi AKI 2.3.1 AKI Prarenal

AKI prarenal diakibatkan dari hipoperfusi ginjal. Hipoperfusi dapat disebabkan oleh hipovolemia atau menurunnya volume sirkulasi yang efektif.

Pada AKI prarenal integritas dari jaringan ginjal masih terpelihara sehingga prognosis akan lebih baik apabila penyebab segera dikoreksi. Apabila perbaikan tidak segera dilakukan, maka dapat berakibat dari timbulnya AKI renal, yaitu nekrosis tubular akut (Markum, 2006).

Proses ini akan segera dikoreksi oleh ginjal sendiri dengan melakukan autoregulasi, yaitu dengan cara melakukan vasodilatasi dari arteriol aferen. Pada hipoperfusi yang berat (tekanan arteri rata-rata <70 mmHg) serta berlangsung dalam jangka waktu lama, maka mekanisme ginjal dalam melakukan

Universitas Sumatera Utara

10 autoregulasi akan terganggu, sehingga yang nantinya berperan adalah mekanisme dari renin angiotensin aldosterone (RAA), yaitu pengaktifan dari angiotensin II yang pada penyakit ini sudah terbukti. Selain itu, sCr dapat dipengaruhi oleh volume darah lebih, gizi, steroid, dan trauma otot (Bellomo dkk, 2012).

Masalah utama tentang kriteria AKI adalah relevansinya dengan periode perioperatif. Banyak pasien bedah yang tiba di rumah sakit tanpa data konsentrasi sCr sebelum operasi. Seperti yang telah disebutkan di atas, hal ini dapat menyebabkan over-diagnosis AKI. Sebaliknya, ketika pasien datang memiliki data konsentrasi sCr preoperasi, hal sebaliknya dapat terjadi karena periode pascaoperasi segera, konsentrasi sCr dapat lebih rendah dari nilai dasar sebagai akibat dari hemodilusi setelah pemberian cairan dalam jumlah besar, serta terjadi pergeseran cairan. Membandingkan kadar pascaoperasi dan praoperasi dapat menyebabkan under-diagnosis AKI dan mengakibatkan tatalaksana tertunda.

Perhatian utama yang harus dipikirkan adalah apakah urin intraoperatif dapat diandalkan atau tidak sebagai kriteria AKI. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa output urin dapat berkurang secara signifikan selama operasi dan tidak berhubungan dengan fungsi ginjal perioperatif (Hahn, 2010, Norberg dkk, 2007) berujung pada penyempitan arteriol aferen, sehingga urin yang dihasilkan akan sangat sedikit bahkan dapat berakibat dari timbulnya anuria (Markum, 2006).

2.3.2 AKI Renal

AKI renal sering diakibatkan oleh gangguan vaskular yang berujung pada nekrosis tubular akut. Kelainan yang terjadi pada nekrosis tubular akut (NTA) ini melibatkan komponen vaskular dan tubular.

11 2.3.2.1 Kelainan Vaskular

Pada NTA terjadi:

1). Peningkatan Ca2+ sistosol pada arteriol aferen glomerulus yang menyebabkan peningkatan sensitivitas terhadap substansi-substansi vasokonstriktor dan gangguan autoregulasi.

2). Terjadi peningkatan stres oksidatif yang menyebabkan kerusakkan endotel vaskular ginjal, yang menyebabkan peningkatan angiotensin-II dan ET-I serta penurunan prostaglandin dan ketersedian nitric oxide (NO) yang berasal dari endothelial NO systhase (eNOS).

3). Peningkatan mediator inflamasi seperti tumor necrosis factor (TNF) dan interleukin-18 (IL 18), yang selanjutnya akan meningkatkan ekspresi dari intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) dan P-selectin dari endotel, sehingga terjadi peningkatan sel radang dan terjadi perlengketan dari sel-sel radang, terutama neutrofil. Keadaan ini menyebabkan peningkatan radikal bebas oksigen.

Keseluruhan proses tersebut di atas secara bersama-sama menyebabkan vasokontriksi intrasel yang akan menyebabkan penurunan GFR (Markum, 2006).

2.3.2.2 Kelainan Tubular Pada NTA terjadi:

1). Peningkatan Ca2+ intrasel yang menyebabkan peningkatan calpain, cystolic, phospolipase-A, serta kerusakan actin, yang menyebabkan cytoskeleton.

Keadaan ini akan mengakibatkan penurunan basolateral Na+/K+-ATPase yang selanjutnya menyebakan penurunan reabsorpsi Na+ di tubulus proksimal, peningkatan dari NaCl ke makula densa, sehingga terjadi mekanisme dari autoregulasi, yaitu vasokonstriksi dari arteriol aferen.

2). Peningkatan NO yang berasal dari inducible NO synthase (iNOS), caspase dan methaloproteinase serta defisiensi heat shock protein, akan menyebabkan nekrosis dan apoptosis sel.

Universitas Sumatera Utara

12 3). Obstruksi tubulus yang diakibatkan mikrovili tubulus proksimal yang terlepas bersama debris seluler akan membentuk substrat yang akan menyumbat tubulus.

4). Kerusakan sel tubulus yang menyebabkan kebocoran dari cairan intratubular masuk ke dalam sirkulasi peritubular.

Keseluruhan proses tersebut diatas akan mengakibatkan turunnya GFR, yang berakibat pada dihasilkannya urin yang sedikit, dan bisa berakibat dari timbulnya anuria (Markum, 2006).

2.3.3 AKI Post Renal

AKI post renal merupakan 10% dari keseluruhan AKI. AKI post renal disebabkan oleh obstruksi intrarenal dan ekstrarenal. Obstruksi intrarenal terjadi karena deposisi kristal dan protein. Obstruksi ekstrarenal dapat terjadi pada pelvis ureter dan obstruksi ekstrinsik (seperti keganasan) (Markum, 2006). Pada fase awal dari obstruksi ureter yang akut, terjadi peningkatan aliran darah ginjal dan peningkatan tekanan pelvis ginjal dimana hal ini disebabkan prostaglandin-E2. Pada fase kedua setelah 1,5-2 jam terjadi penurunan aliran darah ginjal di bawah normal akibat peningkatan dari thromboxane-A2 dan angiotensin-II.

Tekanan pelvis ginjal tetap meningkat pada fase ini. Fase ketiga atau fase kronik, ditandai dengan penurunan aliran darah ginjal dan penurunan tekanan pelvis ginjal ke normal dalam beberapa minggu. Aliran darah ginjal setelah 24 jam adalah 50% dari normal dan setelah 2 minggu tinggal 20% dari normal (Markum, 2006).

13 Gambar 2.1 Mekanisme AKI (Lameire, 2015)

2.4 Epidemiologi CSA-AKI

Angka kejadian cedera ginjal akut pascaoperasi jantung pada awalnya sulit untuk ditentukan. Cedera ginjal ringan (serum kreatinin meningkat < 25%) terjadi pada 50% pasien yang menjalani operasi jantung. Cedera ginjal sedang dilaporkan terjadi pada 8-15% pasien, dimana lebih dari 5% pasien membutuhkan dialisis setelah operasi jantung (Shaw dkk, 2008).

Dalam banyak kasus, cedera ginjal didefinisikan sebagai peningkatan serum kreatinin sebesar 50%, dimana definisi lain adanya peningkatan kadar kreatinin 2 kali lipat, dan yang lain lagi memasukkan dialisis pasien dalam analisis (Bellomo dkk, 2004). Kriteria RIFLE dan AKIN dibuat oleh perkumpulan para ahli untuk menyeragamkan definisi cedera ginjal akut dan memberikan rekomendasi untuk pasien-pasien yang menderita cedera ginjal (Mehta dkk, 2007). Definisi ini berdasarkan kadar serum kreatinin dan jumlah urin untuk mendefinisikan dan mengkategorikan derajat keparahan cedera ginjal. Tanpa memperhatikan definisi, ketika cedera ginjal berlanjut dan pasien menjadi tergantung terhadap dialisis, angka mortalitas meningkat dan dilaporkan mencapai 50% (Chertow dkk, 1998).

Universitas Sumatera Utara

14 Menururt kriteria RIFLE dan AKIN, rentang kejadian cardiac surgery associated-acute kidney injury (CSA-AKI) antara 9-39%. Angka kejadian ini bergantung pada profil klinis dari pasien-pasien yang dianalisis dan tipe operasi.

Pada operasi CABG angka kejadian AKI paling rendah yaitu 2 -5%, dimana pada katup ataupun gabungan katup dan CABG angka kejadian AKI mencapai 30%

(Grayson dkk, 2003). Pada penelitian Jung dkk (2016) menunjukkan angka kejadian AKI pada operasi katup jantung yang lebih tinggi 61,4% dibandingkan dengan CABG 36,2%. Pada pasien-pasien yang diketahui memiliki faktor risiko cedera ginjal angka kejadian AKI meningkat mencapai 50% (Mehta dkk, 2007). Kebutuhan renal repalcement therapy (RRT) pada pasien-pasien CSA-AKI berkisar 1-5%.

Disfungsi ginjal pascaoperasi lebih sering didapati pada pasien- pasien dengan transplantasi jantung, dengan kejadian AKI mencapai 70%, dimana 6-25%

dilakukan RRT sebelum pulang dari rumah sakit (Wijeysundera dkk, 2007). Pada penelitian Jung dkk (2016) menunjukkan angka kejadian CSA-AKI 26,1% dimana RRT mencapai 3,1%. RIFLE dan AKIN telah terbukti memiliki akurasi klinis yang lebih baik pada CSA-AKI, dan para peneliti menemukan bahwa kedua kriteria ini menunjukkan korelasi yang baik dengan mortalitas, tetapi secara signifikan lebih banyak pasien yang didiagnosis CSA-AKI melalui AKIN daripada RIFLE (Grayson dkk, 2003).

Selama perawatan di rumah sakit, CSA-AKI sangat terkait dengan peningkatan angka mortalitas, morbiditas dan lama tinggal di rumah sakit. Hal ini mempengaruhi kelangsungan hidup jangka panjang (Brown dkk, 2010, Chertow dkk, 2005). Kejadian AKI telah meningkat seiring berjalannya waktu, sebagian karena perbedaan definisi AKI, namun kelangsungan hidup CSA-AKI telah meningkat. Selama periode 1993-2002 angka mortalitas menurun dari 32% menjadi 23%. Angka mortalitas jangka pendek pada pasien yang membutuhkan RRT juga mengalami penurunan dari 61% menjadi 49%, namun tidak ada perbaikan kelangsungan hidup dalam jangka panjang pada kelompok ini (Thakar dkk, 2005).

Meskipun peningkatan sedikit kadar sCr pascaoperasi berhubungan dengan peningkatan angka mortalitas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

15 Penurunan kadar sCr pascaoperasi berhubungan dengan penurunan angka mortalitas namun peningkatan sCr dalam jumlah kecil atau subklinis akan meningkatkan angka kematian dalam 30 hari (Tolpin dkk, 2012). Pasien-pasien dengan AKI stadium I (RIFLE) memiliki angka mortalitas yang lebih tinggi, peningkatan kejadian disfungsi neurologis, waktu pemakaian ventilasi mekanik yang lebih lama, dan lama rawatan ICU dan rumah sakit yang lebih lama (Elmistekawy dkk, 2014). Meskipun fungsi ginjal mengalami perbaikan, peningkatan sedikit sCr pascaoperasi berhubungan dengan peningkatan angka mortalitas jangka panjang (Loef dkk, 2005). Peningkatan sCr yang besar pascaoperasi berhubungan dengan peningkatan risiko kejadian penyakit ginjal kronis (Ishani dkk, 2011). Akhirnya, durasi AKI berbanding lurus dengan angka mortalitas jangka panjang (Brown dkk, 2010).

2.5 Faktor Risiko CSA-AKI

Faktor risiko AKI biasa dijumpai pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi jantung dan hal ini menjelaskan mengapa AKI terjadi lebih dari 30% pasien.

Banyak dari faktor risiko ini tidak dapat dimodifikasi, seperti usia tua, hipertensi, hiperlipidemia, dan penyakit pembuluh darah perifer (Parolari dkk, 2012). Faktor lainnya bersifat spesifik untuk manajemen anestesi, bedah dan ICU. Para dokter harus menyadari faktor-faktor ini agar dapat menghilangkan atau mengurangi efek tersebut. Karakteristik khusus dari operasi jantung, termasuk cardiopulmonary bypass (CPB), aorta cross-clamping, tingginya jumlah dan volume transfusi darah, dan tingginya vasopresor eksogen, meningkatkan risiko AKI dibandingkan operasi non jantung. Faktor-faktor ini mengubah perfusi ginjal, menginduksi siklus iskemia reperfusi, meningkatkan kerusakan oksidatif, dan meningkatkan inflamasi ginjal dan sistemik. Semua mekanisme ini terlibat dalam proses terjadinya AKI (Gomez dkk, 2014).

Universitas Sumatera Utara

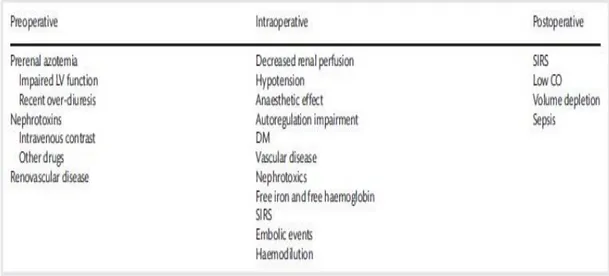

16 Tabel 2.2 Faktor-faktor resiko terjadinya AKI pascaoperasi jantung (Parolari

dkk, 2012)

2.6 Patofisiologi CSA-AKI

Patofisiologi operasi jantung yang menyebabkan AKI merupakan hal yang kompleks dan multifaktor yang terdiri dari: toksin endogen, toksin eksogen, faktor metabolik, cedera iskemik reperfusi, mikroemboli, aktivasi neurohormonal, inflamasi, stres oksidatif, dan faktor hemodinamik. Berbagai mekanisme cedera ini dapat timbul pada waktu yang berbeda dengan intensitas yang berbeda, saling berhubungan dan bersinergi (Bellomo dkk, 2008, Tolwani dkk, 2008).

Beberapa obat-obat nefrotoksik dapat berhubungan dengan CSA-AKI.

Kontras iodin intravena dapat menyebabkan cedera tubular yang cepat pada periode praoperasi. Pada sebuah penelitian terbaru, kateterisasi jantung dalam jangka waktu 5 hari praoperasi berhubungan dengan 2 kali lipat kejadian AKI (Del Duca dkk, 2007). NSAID dapat merusak autoregulasi aliran darah ginjal praoperasi (Chou dkk, 1990). Pengaruh penggunaan ACE-I atau ARB pada CSA- AKI masih dalam perdebatan (Kincaid dkk, 2005).

17 CPB berkontribusi dalam patofisiologi AKI degan memicu respon inflamasi sistemik, mengubah aliran darah regional dan tonus vasomotor di ginjal dan menimbulkan mikroemboli. CPB menyebabkan sindroma respon inflamasi sistemik yang dicetuskan melalui kontak langsung darah dengan permukaan sirkuit CPB.

CPB itu sendiri menurunkan efektivitas tekanan perfusi ginjal sampai 30% dengan mengubah tonus vasomotor dan menurunkan tekanan oksigen di parenkim ginjal yang menyebabkan terjadinya cedera reperfusi iskemia (Okusa, 2002). Mikroemboli terbentuk selama CPB dan terdiri dari fibrin, agregasi trombosit, sel debris, lemak dan udara. Sistem CPB menyaring emboli yang lebih besar dari 40 µm namun emboli yang lebih kecil tidak secara efektif disaring sehingga dapat menyebabkan kerusakan kapiler ginjal secara langsung (Okusa, 2002). Hemolisis dan pelepasan hemoglobin bebas selama CPB diketahui sebagai penyebab mekanisme nefrotoksik.

Tabel 2.3 Faktor-faktor patofisiologi AKI pascaoperasi jantung (Vives dkk, 2014)

Universitas Sumatera Utara

18 Gambar 2.2 Mekanisme cedera reperfusi iskemia selama CPB dan reactive oxygen species (ROS), ikatan besi yang rendah dan regulator metabolisme besi menyebabkan

cedera ginjal. (Vives dkk, 2014)

2.7 Diagnosis CSA-AKI

Saat ini konsensus untuk menilai AKI adalah memakai kriteria KDIGO.

KDIGO mendefinisikan AKI sebagai peningkatan sCr 0,3 mg/dl dari baseline dalam jangka waktu 48 jam pascaoperasi, peningkatan sCr 50% dari baseline dalam 7 hari pascaoperasi, atau penurunan output urin dibawah 0,5 ml/kg/jam selama 6 jam.

Untuk mendiagnosis AKI, semua kriteria konsensus saat ini, termasuk RIFLE, AKIN, dan KDIGO menggunakan konsentrasi sCr dan output urin (Khwaja dkk, 2012). Oliguria umumnya terjadi pascaoperasi jantung dan biasanya terjadi sebelum peningkatan sCr yang menandakan cedera ginjal, namun sering sebagai respon hipovolume intravaskular. Untuk alasan ini dan karena akurasi dokumentasi output urin per jam masih jelek, AKI seringnya didiagnosis oleh klinisi melalui pengukuran

19 sCr. Pada banyak penelitian kohort pada pasien- pasien ICU, AKI dengan menggunakan kriteria output urin masih sering didapati (60% penelitian kohort) dan berhubungan dengan prognosis yang buruk (dialisis dan mortalitas) sama seperti kriteria AKI yang menggunakan kriteria sCr. Diagnosis AKI dengan menggunakan oliguria dan sCr berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk dibandingkan diagnosis AKI yang hanya menggunakan oliguria atau sCr saja (Kellum dkk, 2015).

Penggunaan kreatinin lebih akurat dibandingkan dengan oliguria. Namun, membutuhkan beberapa jam atau hari untuk mendiagnosis AKI dan kurang sensitif pada cedera ginjal ringan, dimana ginjal masih dapat menjaga filtrasi glomerulus.

Sebaliknya, perubahan kecil pada sCr mungkin merefleksikan adanya proses inflamasi nonspesifik yang sedang berlangsung yang menyebabkan AKI. Meskipun demikian, peningkatan sCr 0,3 mg/dl berhubungan erat dengan prognosis yang buruk. Yang masih belum jelas apakah prognosis yang buruk itu berhubungan dengan AKI stadium 1 dari AKI atau proses sistemik yang independen yang berhubungan dengan kejadian AKI (Lassnigg dkk 2004).

2.8 Definisi Asam Urat

2.8.1 Pengertian Asam Urat

Asam urat adalah produk akhir atau produk buangan yang dihasilkan dari metabolisme/pemecahan purin. Asam urat sebenarnya merupakan antioksidan dari manusia dan hewan, tetapi bila dalam jumlah berlebihan dalam darah akan mengalami pengkristalan dan dapat menimbulkan gout. Asam urat mempunyai peran sebagai antioksidan bila kadarnya tidak berlebihan dalam darah, namun bila kadarnya berlebih asam urat akan berperan sebagai prooksidan (McCrudden Francis H. 2000).

Kadar asam urat dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan darah dan urin.

Hiperurisemia didefinisikan sebagai peningkatan kadar asam urat dalam darah. Batasan hiperurisemia untuk pria dan wanita tidak sama. Prevalensi hiperurisemia praoperasi didefinisikan sebagai konsentrasi asam urat > 6,5 mg / dL (yang merupakan ambang rata-rata definisi berbasis gender 6,0 mg / dL pada wanita dan 7,0 mg / dL pada pria (Hillis,2009;Berry, 2004;Hediger, 2005; Putra, 2006).

Universitas Sumatera Utara

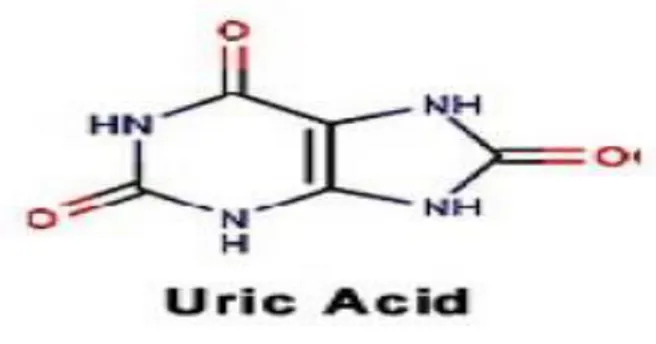

20 2.8.2 Sifat dan Struktur Kimia Asam Urat

Asam urat merupakan asam lemah dengan pKa 5,8. Asam urat cenderung berada di cairan plasma ekstraselular. Sehingga membentuk ion urat pada pH 7.4. hbh ion urat mudah disaring dari plasma. Kadar urat di darah tergantung usia dan jenis kelamin.

Kadar asam urat akan meningkat dengan bertambahnya usia dan gangguan fungsi ginjal (McCrudden Francis H, 2000). Di bawah mikroskop kristal urat menyerupai jarum - jarum renik yang tajam, berwarna putih, dan berbau busuk.

Gambar 2.3 Struktur Kimia Asam Urat

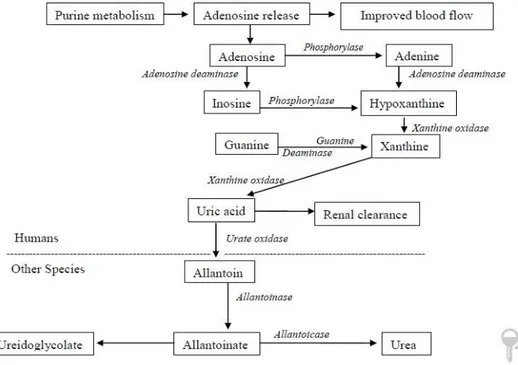

2.8.3 Metabolisme Asam Urat

Purin berasal dari metabolisme makanan dan asam nukleat endogen, dan terdegradasi menjadi asam urat pada manusia, melalui kerja dari enzim xanthine oxidase.

Asam urata dalah asam lemah dengan pH 5,8 di distribusikan ke seluruh kompartemen cairan ekstra selular sebagai natrium urat dan dibersihkan dari Plasma melalui filtrasiglomerulus. Sekitar 90% dari asam urat direabsorpsi dari tubulus ginjal proksimal sedangkan sekresi aktif dalam tubulus distal melalui mekanisme ATP-ase yang berkontribusi terhadap clearence secara keseluruhan (Waring, 2000; Steele, 1999).

Konsentrasi asam urat serum pada populasi memiliki distribusi Gaussian, dengan kisaran antara 120-420 umol/l. Untuk individu, konsentrasi urat ditentukan oleh kombinasi dari tingkat metabolism purin (baik eksogen dan endogen) dan efisiensi clearence ginjal.

21 Metabolisme purin ini dipengaruhi oleh diet dan faktor genetik yang mengatur pergantian sel.

Asam urat bersifat larut dalam media cair dan paparan terus-menerus terhadap kadar serum yang tinggi merupakan predisposisi deposisi kristal urat dalam jaringan lunak (Waring l, 2000; Emmerson, 1996). Manusia dan kera mengekspresikan urat oksidase, enzim yang bertanggungjawab untuk metabolisme lebih lanjut asam urat menjadi produk allantoin, limbah yang lebih mudah larut sebelum ekskresi. Pathway biokimia dari metabolism purin digambarkan pada gambar 2.4

Gambar 2.4 Asam Urat sebagai Produk Akhir Metabolisme Purin pada Manusia dan Spesies lainnya (Sivakumar,2014)

2.8.4 Peningkatan Kadar Asam Urat (Hiperurisemia)

Beberapa hal di bawah ini menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh :

a. Kandungan makanan tinggi purin karena meningkatkan produk asam urat dan kandungan minuman tinggi fruktosa.

Universitas Sumatera Utara

22 b. Ekskresi asam urat berkurang karena fungsi ginjal terganggu misalnya kegagalan

fungsi glomerulus atau adanya obstruksi sehingga kadar asam urat dalam darah meningkat. Kondisi ini disebut hiperurisemia, dan dapat membentuk kristal asam urat/batu ginjal yang akan membentuk sumbatan pada ureter (Mandell Brian F. 2008).

c. Penyakit tertentu seperti gout, Lesch-Nyhan syndrome, endogenous nucleic acid metabolism, kanker, kadar abnormal eritrosit dalam darah karena destruksi sel darah merah, polisitemia, anemia pernisiosa, leukemia, gangguan genetik metabolisme purin, gangguan metabolik asam urat bawaan (peningkatan sintesis asam urat endogen), alkoholisme yang meningkatkan laktikasidemia, hipertrigliseridemia, gangguan pada fungsi ginjal dan obesitas, asidosis ketotik, asidosis laktat, ketoasidosis, laktosidosis, dan psoriasis (Murray Robert K, dkk.2006).

d. Beberapa macam obat seperti obat pelancar kencing (diuretika golongan tiazid), asetosal dosis rendah, fenilbutazon dan pirazinamid dapat meningkatkan ekskresi cairan tubuh, namun menurunkan eksresi.

2.8.5 Penurunan Kadar Asam Urat (Hipourisemia)

Beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya penurunan kadar asam urat : a. Kegagalan fungsi tubulus ginjal dalam melakukan reabsorpsi asam urat dari tubulus

ginjal, sehingga ekskresi asam urat melalui ginjal akan ditingkatkan dan kadar asam urat dalam darah akan turun. (Weller Seward, E. Miller, 2002).

b. Rendahnya kadar tiroid, penyakitginjal kronik ,toksemia kehamilan dan alcoholism.

c. Pemberian obat-obatan penurun kadar asam urat. Penurunan kadar asam urat dilakukan dengan pemberian obat-obatan yang meningkatkan ekskresi asam urat atau menghambat pembentukan asam urat, (Steele Thomas H, 1979) cara kerja allopurinol merupakan struktur isomer dari hipoxanthin dan merupakan penghambat enzim. Fungsi allopurinol yaitu menempati sisi aktif pada enzim xanthine oxidase yang biasa ditempati oleh hypoxanthine. Allopurinol menghambat aktivitas enzim secara irreversible dengan mengurangi.

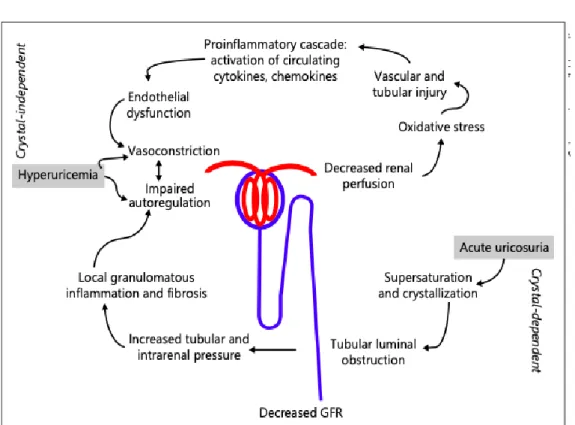

23 2.9. Asam Urat dan Progresivitas Penyakit Ginjal

Penelitian-penelitian yang dilakukan telah menunjukkan bahwa, hiperurisemia terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pembuluh darah ginjal. Ryu dkk, menemukan bahwa asam urat menurunkan ekspresi E-cadherin pada sel-sel epitel yang mengakibatkan hilangnya kontak sel ke sel pada sel tubulus ginjal tikus. Tanpa kontak sel ke sel, sel-sel epitel tersebut tidak mampu untuk mengkoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan zat yang dibutuhkan untuk meningkatkan aliran darah ginjal seperti nitrat oksida (Ryu, dkk.

2013). Selain itu, sebuah penelitian baru-baru ini yang menggunakan sel epitel tubular proksimal yang diawetkan dari ginjal laki-laki dewasa telah menunjukkan bahwa peningkatan kadar asam urat menyebabkan perubahan oksidatif yang tergantung pada NADPH yang mengarah pada apoptosis (Verzola, Ratto, dkk.

2014). Penemuan ini memberikan petunjuk pada hubungan antara hiperurisemia dan kerusakan ginjal tubulointerstisial. Selanjutnya, S’anchez-Lozada dkk.

menetapkan bahwa tikus dengan kadar asam urat serum yang meningkat menjalani biopsi ginjal yang menunjukkan penebalan arteriol aferen. Penebalan dari arteriol ini menurunkan aliran darah ginjal. Disfungsi endotel ini dapat secara tidak langsung dinilai oleh dilatasi yang termediasi aliran ultrasonografi (Kanbay, dkk.2014).

Pada lebih dari 250 pasien dengan CKD stadium 3-5, orang-orang dengan kadar asam urat serum yang lebih tinggi memiliki tekanan darah sistolik yang lebih tinggi, dan kadar protein C-reaktif, eGFR yang lebih rendah, dan dilatasi yang termediasi aliran yang lebih rendah. Analisis regresi logistik ganda mengkonfirmasi sebuah hubungan terbalik yang independen antara kadar asam urat serum dan dilatasi yang termediasi aliran yang mana mengkonfirmasikan bahwa fungsi endotel secara langsung dipengaruhi oleh kadar asam urat serum pada pasien dengan nefropati non-diabetes (p ≤ 0,001) (Kanbay, dkk.2014). Demikian pula, sebuah penelitian memeriksa 112 pasien dengan hipertensi esensial. Pasien tanpa disfungsi ginjal dasar memiliki kadar asam urat serum awal yang secara statistik lebih tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh kelompok kontrol, yang mana menunjukkan sebuah hubungan sebab akibat antara kadar asam urat serum dan pengembangan hipertensi esensial, terlepas dari fungsi ginjal awal dan karena itu tidak terkait dengan pembersihan ginjal (Turak, dkk.2013).

Universitas Sumatera Utara

24 Ketika diambil bersama-sama, empat penelitian ini menunjukkan bahwa, baik pada kedua model hewan dan manusia, kadar asam urat berbanding terbalik dengan fungsi endotel, sehingga penebalan arteriol aferen dan penurunan pada vasodilatasi yang diketahui menjadi bagian dari patofisiologi fungsi ginjal yang memburuk.

Selain itu, hiperurisemia, bersamaan dengan penurunan jumlah nefron, telah terlibat dalam autoregulasi yang terganggu sebagaimana terlihat pada hipertensi. Penelitian-penelitian telah menunjukkan bahwa hiperurisemia kronis berujung pada sensitivitas terhadap garam, yang mana mungkin menjadi sebuah respon terhadap aliran darah ginjal yang berkurang sebagaimana terlihat pada hipertensi. Maka dari itu, hubungan yang tepat antara hiperurisemia dan hipertensi pun sulit untuk dibangun; tidak jelas apakah hiperurisemia mengarah ke hipertensi, melalui peningkatan aviditas natrium, atau apakah yang satu hanya mempotensiasi yang lainnya (Watanabe, dkk. 2002). Fungsi endotel ditunjukkan untuk meningkatkan dengan penggunaan inhibitor xantin oksidase untuk mengurangi kadar asam urat serum, tapi bukan ini yang terjadi pada penggunaan agen lain seperti probenesid, yang malah meningkatkan ekskresi asam urat urin. Allopurinol ditemukan dapat menghasilkan kadar asam urat serum yang lebih rendah, serta meningkatkan fungsi ginjal. Oleh karena itu, maka akan masuk akal bahwa xanthine dan oksidan xanthine dapat menyebabkan disfungsi vaskular selain, atau sebagai pengganti, asam urat pada keadaan hiperurisemia dan hipertensi.

Mekanisme lainnya yang diusulkan bagi asam urat untuk mendapati kerusakan ginjal adalah melalui fruktosa. Fruktokinase dinyatakan terutama dalam tubulus ginjal proksimal dan dalam hati (Lanaspa,dkk.2014). Asam urat meningkatkan kemampuan fruktosa untuk meningkatkan cadangan lemak, yang dianggap sebagai mekanisme yang mendasari hubungan antara kadar asam urat, sindrom metabolik, dan penyakit hati yang berlemak. Ditemukan bahwa fruktosa, ketika dimetabolisme oleh fruktokinase, menghasilkan baik oksidan dan asam urat, yang menginduksi cedera tubulus proksimal (Cirillo dkk. 2009). Secara khusus, fruktosa mensimulasikan chemokine monocyte chemotactic protein-1 dalam sel tubulus proksimal, yang meningkatkan keberadaan makrofag dan monosit yang menyebabkan kerusakan. Sebuah penelitian yang dilakukan dengan tikus yang diberi fruktokinase memperlihatkan perlindungan dari mengembangkan nefropati

25 diabetik, yang menunjukkan bahwa proses ini dapat dimediasi oleh produksi endogen dari fruktosa. Tikus yang diberi fruktosa tersebut memiliki akumulasi asam urat kurang kortikal yang lebih rendah dibanding dengan tikut liar (Lanaspa,dkk.2014). Jadi, tikus dengan asam urat kortikal yang lebih rendah dilindungi dari pengembangan nefropati.

Asam urat diketahui dapat menyebabkan disfungsi endotel, proliferasi sel otot polos pembuluh darah, peningkatan sintesis IL-6, dan penurunan produksi oksida nitrat, yang semuanya dapat berkontribusi untuk perkembangan penyakit ginjal kronis. Bahkan, Diamati bahwa kadar asam urat telah meningkat pada populasi hipertensi yang meningkatkan risiko perkembangan penyakit ginjal termasuk pada orang-orang Afrika-Amerika, orang-orang dengan sindrom metabolik, dan orang-orang dengan penggunaan diuretik kronis (Johnson, dkk.

2005). Dengan demikian, asam urat telah ditunjukkan baik pada kedua model hewan dan manusia untuk dapat mempengaruhi fungsi endotel, meningkatkan risiko hipertensi, dan mungkin meningkatkan risiko nefropati.

Hubungan asam urat dengan cedera ginjal akut pertama kali ditunjukkan pada sindrom lisis tumor. Namun, sekarang diketahui bahwa bahkan ketika kadar asam urat yang tidak cukup tinggi untuk menginduksi deposisi kristal intrarenal, hal tersebut mungkin masih dapat mengakibatkan cedera ginjal akut (Shimada,dkk.2011). Dilakukan sebuah penelitian retrospektif pada 190 pasien pasca operasi dengan membandingkan insidensi cedera ginjal akut pada tingkat yang berbeda dari asam urat serum. Mereka menemukan bahwa kadar asam urat serum sebesar ≥5.5 mg/dL, ≥6 mg/dL, dan ≥7mg/dL pun dihubungkan dengan rasio peluang mengembangkan cedera ginjal akut sebesar 4,4 (95% CI, 2,4 sampai 8,2), 5,9 (95% CI, 3,2 sampai 11,3), dan 39,1 (95% CI, 11,6 sampai 131,8), secara berturut-turut. Namun, kadar asam urat yang sangat rendah (<2,5 mg/dL) juga dikaitkan dengan peningkatan akan kemungkinan pengembangan cedera ginjal akut, yang menunjukkan sebuah kurva berbentuk-J untuk insidensi CGA untuk hipo- dan hiperurisemia. Selanjutnya, kadar asam urat serum ≥7mg/dL dikaitkan dengan lama tinggal di rumah sakit yang signifikan secara statistik (32 hari terhadap 18,5 hari, p = 0,058) serta durasi dukungan ventilasi mekanik yang lebih lama (20,4 hari dibandingkan 2,4 hari, p = 0,001) (Lapsia,dkk.2012).

Demikian pula dilakukan sebuah penelitian observasional prospektif dari 100 pasien yang berturut-turut setelah operasi jantung untuk menilai hubungan

Universitas Sumatera Utara

26 asam urat serum dengan cedera ginjal akut (CGA). Kadar asam urat serum diukur 24 jam setelah operasi. Secara keseluruhan, 27% dari pasien mengembangkan CGA tanpa perbedaan eGFR sebelum operasi. Tidak ada perbedaan statistik dalam rata- rata penurunan pada tekanan arteri rata-rata antara kelompok yang mengembangkan CGA dan kelompok yang tidak mengembangkan penyakit tersebut.

Namun, kadar asam urat serum 24 jam pasca operasi pun bervariasi secara statistik dan secara signifikan dengan kadar yang dilaporkan sebesar 6,4 ± 0.3mg/dL dan 4,9 ± 0.1 mg/dL, secara berturut-turut (p <0,001). Lebih lanjut, para peneliti membagi pasien menjadi tiga kelompok berdasarkan kadar asam urat serum sebesar ≤4.53mg/dL, 4.54-5.77 mg/dL, dan ≥5.78. Mereka menemukan bahwa insidensi CGA meningkat dari tertile terendah ke tertinggi dari kadar asam urat serum: 15,1%, 11,7%, dan 54,5%, secara berturut-turut (p ≤ 0,001) (Ejaz,dkk.2013).

Gambar 2.5 Mekanisme Asam Urat dan Progresivitas Penyakit Ginjal (Ejaz,dkk.2013)

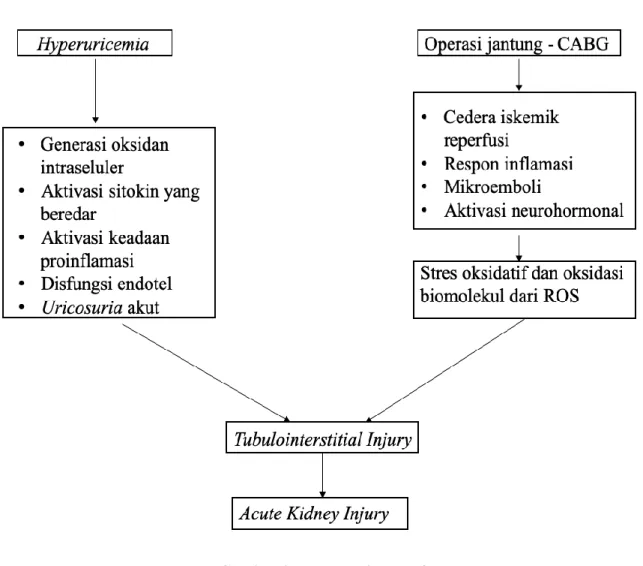

27 2.10. Kerangka Teori

Gambar 2.6 Kerangka Teori

Universitas Sumatera Utara

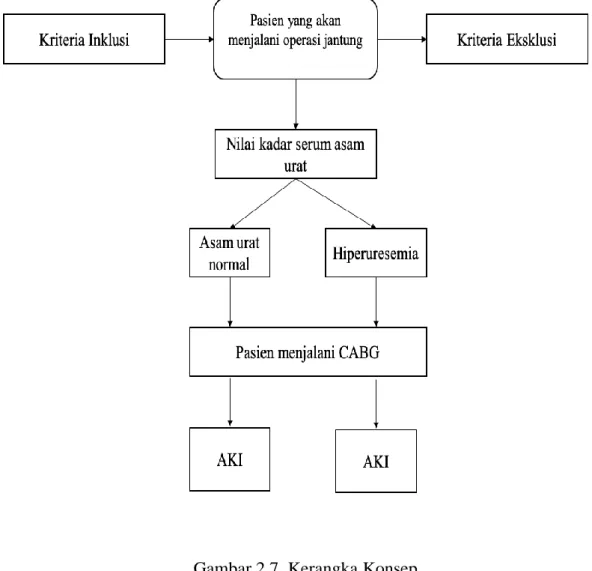

28 2.11 Kerangka Konsep

Gambar 2.7 Kerangka Konsep