BERBEDA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh :

HAYATUL HUSNA 1630201021

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI‟AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR

2020

ii

iii

iv

viii ABSTRAK

Hayatul Husna, NIM 1630201021. Judul Skripsi: “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguak Malalo (Larangan Perkawinan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum”. Jurusan Ahwal al- Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah Bagaimana praktek larangan perkawinan beda suku di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, bagaimana sanksi yang diterapkan kepada masyarakat bagi yang melanggar larangan tersebut dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan beda suku di nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara dengan ketua KAN, Niniak mamak suku, dan orang-orang yang melanggar aturan adat tersebut.Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terkait larangan perkawinan nikah antar suku yang berbeda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua bentuk larangan nikah antar suku yang berbeda di Nagari Guguak Malalo yaitu Larangan Nikah antar suku yang berbeda dalam satu Koto dan Larangan nikah antar suku yang berbeda antar Koto.

Apabila seseorang melanggar larangan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung asalnya, yaitu tidak dibenarkan lagi tinggal di Nagari Guguak Malalo , namun jika mereka bersikeras untuk tinggal di kampung, maka mereka akan dikucilkan secara adat sampai mereka bersedia membayar denda satu ekor kerbau besar. Denda tersebut

ix

dibayarkan kepada Niniak Mamak pemangku adat dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam koto asal dari pelaku pelanggaran larangan tersebut.

Dalam Islam sudah dijelaskan secara rinci siapa-siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Sedangkan pelarangan nikah antar suku yang berbeda ini bukanlah merupakan bagian dari ketentuan tersebut. Walaupun demikan bukan berarti aturan larangan nikah beda suku ini bertentangan dengan aturan syara‟. Sebab larangan adat tidak membatalkan eksistensi nikah tersebut dan konsekwensi hukum dari nikah. Malahan larangan adat itu bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dalam kaum mereka agar berat sepikul dan ringan sejinjing. Oleh karena itu, adat tersebut dapat dikatakan sebagai adat yang baik yang perlu dilestarikan. Secara syara‟ dapat dikategorikan kepada „Urf Shahih atau adat yang sah dan boleh diamalkan. Terlebih lagi atur anter sebut dibuat dengan memiliki tujuan untuk mementingkan ke-maslahatan masyarakat Nagari Guguak Malalo itu sendiri.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……….i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI………...ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING………...iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI………...iv

PERSEMBAHAN………..v

BIOGRAFI PENULIS………...vi

ABSTRAK……….. viii

KATA PENGANTAR ……… x

DAFTAR ISI ……….. xiii

BAB I PENDAHULUAN ……….. 1

A. Latar Belakang ………... 1

B. Rumusan Malasah ……….. 7

C. Fokus Penelitian ………. 8

D. Tujuan Penelitian ……… 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian ……….. 8

F. Defenisi Operasional ……….. 9

BAB II KAJIAN TEORI………. 11

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Larangan Perkawinan Dalam Islam……… 11 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan ……….. 11

a. Pengertian Perkawinan ……….. 11

b. Dasar Hukum dan Hukum Nikah………. 13

c. Rukun Nikah……… 17

d. Tujuan Nikah……… 23

2. Larangan Perkawinan dalam Islam ……… 25

a. Defenisi Larangan Perkawinan ……… 25

b. Larangan yang Berlaku untuk Selamanya ………... 27

B. Tinjauan Umun tentang „Urf ……….. 35

1. Pengertian „Urf ………... 35

2. Macam-macam „Urf……… 36

3. Syarat-syarat „urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum 37 4. Kaidah yang Berlaku Bagi „Urf ……….. 38

C. Penelitian Relevan ………. 42

BAB III METODE PENELITIAN ………. 44

A. Jenis Penelitian ………... 44

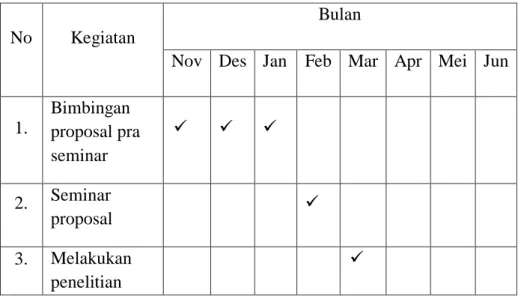

B. Latar dan Waktu Penelitian ……… 44

C. Instrument Penelitian ………. 45

D. Sumber Data ……….. 45

E. Teknik Pengumpulan Data ……… 46

F. Teknik Analisis Data………... 47

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data ……….. 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………... 49

A. Gambaran Umum ……….. 49 B. Praktek Larangan Perkawinan Nagari Guguak Malalo Kecamatan 57

xi

Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar ……….

C. Sanksi Adat Yang Di Terapkan Kepada Masyarkat Yang Melanggar Praktek Perkawinan Larangan Beda Suku Di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar ………...

62

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Larangan Perkawinan Suku di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar ………...

66

BAB V PENUTUP ………. 73

A. Kesimpulan ………. 73

B. Saran ………. 74

DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Pensyariatan perkawinan sejalan dengan tujuan dan hikmah dari pencpitaan manusia, yaitu untuk kemakmuran dan agar terpeliharanya keturunan (Shomad, 2010: 282). Allah SWT memerintahkan manusia untuk melaksanakan perkawinan, sebagai mana tertulis dalam al-Quran surat An- Nuur ayat 32:

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam definisi lain, perkawinan diartikan dengan akad yang memberikan dampak hukum kebolehan untuk melakukan hubungan badan antara pria dan wanita dengan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dalam agama Islam, perkawinan haruslah dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan. Perkawinan belum dianggap sah jika masih tergantung pada satu hal, yakni perkawinan telah terlepas dari segala hal yang menghalanginya. Halangan perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah larangan perkawinan (Syarifuddin, 2009:

109). Maksudnya adalah larangan untuk saling menikahi antara seorang pria dan seorang wanita(Tihami, Sahrani, 2009: 63).

Ada tiga asas yang tentang larangan perkawinan dalam Islam yang perlu diketahui, yakni: 1) asas absolut abstrak, 2) asas selektivitas dan 3) asaslegalitas. Asas absolut abstrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa jodoh atau pasangan suami isteri sejak dulu telah ditentukan oleh Allah SWT.

Adapun asas legalitas bermakna sebuah perkawinan wajib hukumnya untuk dicatatkan dan menempuh segala macam prosedur, sedangkan asas selektivitas yaitu suatu asas dalam perkawinan di mana orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu menyeleksi dengansiapa ia bisa melangsungkan perkawinan dandengan siapa pula ia terlarang melangsungkan perkawinan (Ramulyo, 1999: 34.).

Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, ketentuan tentang larangan perkawinan ada dua bentuk: Pertama; dikenal dengan mahram mu‟abbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki- laki dan perempuan yang berada pada posisi tersebut tidak boleh melakukan perkawinan. Kedua;

mahram mu‟aqqat, yaitu larangan perkawinan yang hanya berlaku untuk sementara waktu, maksudnya larangan tersebut hanya berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, tapi jika suatu saat keadaan dan waktu itu telah berubah, maka ia sudah tidak lagi menjadi haram (Syarifuddin, 2009:

110).

Mahram mu‟abbad tersebut terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

wanita-wanitaseketurunan (al-mharaamat min al-nasab), wanita-wanita sepersusuan (al-muharramat min al-radha‟ah), dan wanita-wanita yang haram dikawini karena persemendaan (al-muharramat min al-mushaharah) (Nuruddin, Tarigan, 2006: 146).

Hal tersebut secara jelas disebutkan Allah dalam firman-Nya pada surat Annisa‟ ayat 22-23:

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya;

(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hal yang sama juga ada dalam Undang-Undang No1 Tahun 1974 yang juga mengatur dengan jelas tentang larangan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 yaitu, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tlri, menantu dan ibu/bapak tiri;

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

6. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.(Aulia, 2008: 4)

Dilihat dalam hukum adat Minangkabau juga ditemukan adanya istilah larangan perkawinan. Selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, terdapat larangan menurut adat Minangkabau itu sendiri, yaitu larangan kawin antar suku yang sama. Agama memang tidak meharamkan kawin sesuku namun secara hukum adat Mnangkabau ini tidak dilegalakan, dalam artian termasuk dalam laragan perkawinan. Perkawinan semacam ini dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis(Yaswirman, 2011: 140).

Larangan kawin sesuku telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabatanMatrilineal di Minangkabau. Larangan kawin sesuku merupakan ketentuan yang diterima turun-temurun dan sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Dalam tambo adat Minangkabau disebutkan orang yang sesuku dinamakan "berdunsanak' yaitu, sekaum. Tidak boleh kawin dari satu negeri ke negeri lain, dari satu luhak ke luhak lain atau dari satu laras ke laras lainnya (Ahmad, 1956: 75).

Hal ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarkat dan penulis. Alasannya karena sistem perkawinan yang dianut Minangkabau terkesan kontradiktif bila dihadapkan dengan aturan perkawinan dalam hukum Islam, di antaranya dalam masalah larangan pernikahan. Bahkan sebagian mengkategorikan bahwa masyarakat muslim Minangkabau telah membuat syari‟at tersendiri dalam masalah perkawinan.

Berbeda dengan realitas tersebut, nagari Guguak Malalo, yang merupakan salah satu nagari di kecamatan Batipuah Selatan, kabupaten Tanah Datar memiliki sistem perkawinan yang cukup unik dalam masalah larangan perkawinan. Nagari ini memiliki tiga Jorong (desa) yaitu, jorong Duo Koto, Jorong Guguak dan Jorong Baing. Mestinya, sebagai salah satu wilayah yang merupakan bagian dari Minangkabau tentu nagari Guguak Malalo akan mengikut kepada aturan adat yang berlaku dalam suku Minangkabau pada umumnya. Namun, di Nagari Guguak Malalo yang memiliki beberapa suku yang terbagi kepada tiga Koto yaitu, kelompok Koto di Ilie. Koto di tangah dan Koto Di Mudiak. Suku Koto Di Ilie juga terbagi kepada dua kelompok yaitu Suku Di Okik dan Suku Di Baruah. Kelompok Suku Di Okik adalah suku Kampuang Sapuluah, sedangkan kelompok Suku Di Baruah terdiri dari suku Jambak dan Koto-Pisang. Koto di Tangah memiliki tiga suku yaitu, Muaro Basa, Nyio dan Baringin Kaciak. Sedangkan Koto Di Mudiak memiliki empat suku yang berbeda, yaitu Simauang, Baringin Gadang, Galapuang, dan Pauh.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap bentuk sistem suku di Nagari Guguak Malalo, berikut penulis gambarkan dalam bentuk ranji yang terstruktur: (Akmal, Wawancara: 01 Mei 2019).

Uniknya, dalam masing-masing kelompok suku tersebut meskipun merupakan suku yang berbeda mereka tidak dapat saling menikahi. Seperti suku-suku yang terdapat dalam kelompok Suku di Okik tidak dapat saling menikahi, dengan artian mereka hanya boleh menikah dengan suku yang berasal dari kelompok Suku di Baruah atau suku-suku dari Koto di Mudiak.

Begitu juga sebaliknya, suku-suku yang ada dalam kelompok Suku di Baruah juga tidak boleh saling menikahi.

Dalam kelompok suku Koto di Mudiak juga ada larangan-larangan nikah terhadap suku-suku tertentu seperti, suku Muaro basa tidak boleh menikah dengan suku Nyio. Suku Siamauang dilarang nikah dengan suku Manggadang dan suku Galapuong dilarang nikah dengan suku Pauah.

RANJI SUKU DI NAGARI GUGUAKMALALO

KOTO DI MUDIAK

Simauang

SUKU DI OKIK

KOTO DI ILIE

Baringin Gadang Muaro Basa

Galapuang Baringin Kaciak

SUKU DI BARUAH

Kampuang Sapuluah

Koto-Pisang Jambak

Pauh Nyio

KOTO DI TANGAH

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang tokoh adat, aturan adat seperti ini telah berjalan lama di Nagari Malalo dan dipatuhi oleh mayoritas masyarakat nagari Guguak Malalo. Namun bukan berarti tidak pernah dilanggar. Pernah beberapa kali aturan ini dilanggar, tentunya memiliki konsekwensi hukum tertentu yang diterapkan (Akmal, Wawancara: 01 Mei 2019).

Jika diamati, larangan perkawinan yang berlaku dalam adat nagari Guguak Malalo tentu telah memberikan aturan adat yang lebih mempersempit lagi terhadap ruang gerak pernikahan bagi masyarakat nagari Guguak Malalo yang pada mulanya telah dilarang dengan nikah antar suku yang sama namun juga terlarang nikah dengan suku yang berbeda.

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Selanjutnya penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:“Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguak Malalo (Larangan Perkawinan antar Suku yang Berbeda) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka dari fokus dan subfokus di atas penulis akan merumuskan pembahasan ini, dengan “Apa yang melatarbelakangi munculnya larangan perkawinan beda suku di nagari Guguak Malalo. Apa yang menyebabkan masih berlakunya sitem tersebut. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap orang yang melanggar larangan tersebut dan apa sanksinya. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem larangan perkawinan beda suku di nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat tersebut”

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini di tengah-tengah masyarakat, maka penulis secara khusus membatasi penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanapraktek larangan perkawinan beda suku di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?

2. Bagaimana sanksi yang diterapkan kepada masyarakat bagi yang melanggar larangan tersebut?

3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan beda suku di nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan adalah Sistem Adat Salingka Nagari Guguak Malalo (Larangan Nikah Beda Suku) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa hal yang hendak dicapai penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskanprakteklarangan perkawinan beda suku di nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkankepadamasyarakatbagiyang melanggar larangan tersebut.

3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan beda suku di nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 1. Manfaat Penelitian

a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis khususnya.

b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khusunya dan memperkaya kajian teori hukum Islam.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar dan di proyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Definisi Operasional

Judul proposal ini adalah “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari GuguakMalalo (Larangan Perkawinan antar Suku yang Berbeda) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.“ Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Problematika: Problematika berasal dari bahasa Inggris “problematic”

yang berarti masalah atau persoalan (M. Echols Shadily,2000: 440). Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.

Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan (Depdiknas, 2005: 896).

Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat

dan tidak maksimal.

Adat Salingka Nagari:

Suatu peraturan yang diamalkan secara turun temurun (sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi, namun hanya berlaku di dalam Suatu Nagari tertentu di Minangkabau, belum tentu berlaku di Nagari yang lain.

Larangan Perkawinan:

Tidak diperbolehkannya sepasang laki-laki dan wanita untuk saling menikahi disebabkan alasan-alasan tertentu seperti aturan agama dan aturan adat yang berlaku.

Hukum Islam:

Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Jadi yang penulis maksud dalam judul ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap problematika adat yang ada di Nagari Guguak Malalo terkhusus dalam hal larangan perkawinan antara suku yang berbeda.

11 BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Larangan Perkawinan dalam Islam

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata

“nikah”, atau kata, zawaja. Kata “nikah” disebut dengan an-nikh( حاكنلا) danaz-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (جاوزلاهجيزلا- جاوزلا). Secara harfiah, an-nikh berarti al-wath'u (ءطىلا ), adh-dhammu ( مضلا ) dan al-jam'u ( عمجلا ). Al-wath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an( أطو-ؤطي- أطو ), artinyaberjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama (Warson, 1997: 1461). Adh-dhammu, yang terambil dari akar katadhamma-yadhummu–dhamman( امض-مض -مض) secara ي harfiah berartimengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.

Juga berarti bersikap lunak dan ramah (Suma, 2004: 42-43).

Sedangkan al-jam'u yang berasal dari akar kata jama‟a-yajma'u - jam'an(اعمج-عمجي-عمج) berarti:mengumpulkan,menghimpun,menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan al- jima'mengingatpersetubuhan secaralangsungmengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u (Suma, 2004:

43). Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah. Terambil dari akar kata zaja-yazuju-zaujan (اجوز-جوزي-جاز) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj di sini ialah at-tazwij yang mulanya terambil dari kata zawwaja- yuzawwiju- tazwijan(اجيوزت-جوزي-جوز) dalam bentuk timbangan "fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan"

(لايعفت - لعفي – لعف) yang secara harfiah berarti mengawinkan,mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri(Suma, 2004: 43-44).

Syekh Kamil Muhammad „Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.

Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran („Uwaidah, 2002: 375). As-Shan‟ani dalam kitabnya memaparkan bahwa an-nikah menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”.

Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa

“nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu musytarak bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam katanikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar‟i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur‟an kecuali dalam hal akad (as-San‟ani, 1960: 350). Dengan demikian, kata ”nikah” secara bahasa berarti penyatuan, penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran.

Secara terminologi, menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Thalib, 1986: 47).Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya (Hamid, 1978:

1).

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki danperempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan;

"Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Suma, 1977:76).

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Perbedaan pengertian hanya terletak pada redaksi kalimat atau kata-katanya.

Intinya sama bahwa pernikahan merupakan akad menghalalkan hubungan.

Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

b. Dasar Hukum dan Hukum Nikah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian

jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3) (Depag RI, 1986:115).

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang- orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur':

32). (Depag RI, 1986: 594).

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).(Depag RI, 1986: 644).

Beberapa hadis yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

اي :"مّلسو ويلع للها ىّلص للها لوسر لاق :لاق ونع لىاعت للها يضر دوعسم نبا نع

جرفلل نصحأو رصبلل ضّغأ وّنإفجوّزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم

ةعاملجا هاور ".ءاجو ولّنّإف موصلاب ويلعف عطتسي لم نمو

.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan.

Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya".

(HR. Al- Jama'ah). (Asy Syaukani, 1973: 171)

نب نامثع ىلعمّلسو ويلع للها ىّلص للها لوسر دّر " :لاق صاّقو بيأ نب دعس نعو ملسمويراخبلا هاور( "انيصتخلإ ول نذأ ولو لّتبّتلا نوعظم (

Artinya:

Dari Sa‟ad bin Abu Waqqash, dia berkata: “Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).(Asy Syaukani, 1973: 171)

لا تلق ؟تجوّزت لى ساّبع نبا اي لاق :لاق يبرج نب ديعس نعو :

لاق ناف جوّزت :

يرخ هذى لأا اىرثكأ ةم )يراخبلاودحمْأ هاور .(ءاسن

Artinya:

Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku:

"Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al- Bukhari).(Asy Syaukani, 1973: 171)

,ةرسم نع نسلحا نع ةداتق نعو

"

",لّتبتّلا نع ىهنملسو ويلع للها ىّلص بينلا نأ

ُذو َ اجاوزأ ملهانَلْعجو َ كِلبَق نم لاسُر ُ اَنلْسرَأ دْقَلو َ( :ةداتق أرقو :دعرلا( ) ةَّير

(33.

.)وجام نباو يذمترلا هاور(

Artinya:

Dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw.

melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan keturunan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). (Ash Shiddieqy, 2003: 8)

Menurut At Tirmidzi, hadis Samurah tersebut adalah hadis Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulk meriwayatkan hadis ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadis tersebut adalah shahih (Asy Syaukani, 1973: 172).

Hadis senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda:

"Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadis tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah (Ash Shiddieqy, 2003: 8).

Hadis senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalianseperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama- nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah. (Asy Syaukani, 1973: 173). Hadis senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadis ini lemah.

Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun

perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamat-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.

Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksankan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

c. Nikah sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

c. Rukun Nikah

Untuk memperjelas makna “rukun nikah” maka lebih dahulu dikemukakan pengertian “rukun” baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2004: 966), rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"(Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu (Anshori, 2006: 25). Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Sosroatmodjo dan Aulawi, 1975: 80)

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1) Adanya calon suami;

2) Adanya calon Isteri;

3) Adanya wali; 4)

4) Adanya dua orang saksi laki-laki; dan 5) Adanya Ijab dan Qabul (Khuzari, 1995: 50)

Syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."(Khuzari, 1995: 50). MenurutSatria Effendi M. Zein (2005:64) bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu (Muchtar, 1995:34). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum (Kot, 2004:7). Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf (1978: 118), bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secarasyara‟, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum (Zahrah, 1958:59) Adapun syarat nikah

1) Syarat-syaratnya calon suami:

a) Beragama Islam.

b) Jelas ia laki-laki.

c) Tertentu orangnya.

d) Tidak sedang berihram haji/umrah.

e) Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.

f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.

g) Tidak dipaksa.

h) Bukan mahram calon isteri.

2) Syarat-syaratnya calon istri:

a) Beragama Islam, atau Ahli Kitab.

b) Jelas ia perempuan.

c) Tertentu orangnya.

d) Tidak sedang berihram haji/umrah.

e) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.

f) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.

g) Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.

h) Bukan mahram calon suami (AbidindanAminuddin, 1999: 64) 3) Syarat-syaratnya Wali:

a) Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.

b) Jelas ia laki-laki.

c) Sudah baligh (telah dewasa).

d) Berakal (tidak gila).

e) Tidak sedang berihram haji/umrah.

f) Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).

g) Tidak dipaksa.

h) Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.

i) Tidak fasiq.

4) Syarat-syaratnya dua orang saksi laki-laki:

a) Beragama Islam.

b) Jelas ia laki-laki.

c) Sudah baligh (telah dewasa).

d) Berakal (tidak gila),:

e) Dapat menjaga harga diri (bermuru‟ah) f) Tidak fasiq.

g) Tidak pelupa.

h) Melihat (tidak buta atau tuna netra).

i) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).

j) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).

k) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.

l) Memahami arti kalimat dalam ijab qabul (Hamid, 1977:71) 5) Syarat-syaratnya Ijab dan Qabul.

a. Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya"(Abidin dan Aminuddin, 1999: 64).

6) Syarat-syarat ijab akad nikah ialah:

a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau

"tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"

b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.

c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.

d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.

e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku.Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".

f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik

sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah:

"Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya (Abidin dan Aminuddin, 1999: 65).

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi (Hakim, 2000: 84).

Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah". Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan (Hamid, 1995: 34-40). Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah". Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lainsehingga dipandang terpisah dari ijab. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab (Hamid, 1995: 25).

Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh ijab qabul akad pernikahan

1) Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.

a) Ijab: “Ya Ali, ankahtuka Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin hallan".

Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

b) Qabul: "Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai"

(Hakim, 2000: 59).

2) Wali mewakilkan ijabnya dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.

a) Ijab: "Ya Ali, ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai" (Hamid, 1995: 26).

b) Qabul: "Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnkawin seribu rupiah secara tunai".

3) Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.

a) Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

b) Qabul: "Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikah Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai" (Abidin dan Aminuddin, 1999: 66).

4) Wali mewakilkan Ijabnya dan mempelai laki-laki mewakilkan Qabulnya.

a) Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin hallan".

Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan

kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

b) Qabul: "Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan".

Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai" (Kuzari, 1995: 40)

d. Tujuan Nikah

Pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam.Di antaranya adalah:

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat surat an- Nisa' ayat 1:

Artinya:

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan (QS. an-Nisa': 1) (Depag RI, 1986:114).

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut (Syarifuddin, 2004: 46-47).

b. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup danrasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar- Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

Artinya:

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. ar- Rum: 21). (Depag RI, 1986: 648).

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun di antara hikmah pernikahan adalah:

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan persaan tenang menikmati barang yang berharga.

b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan- perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.

e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

f. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

2. Larangan Perkawinan Dalam Islam a. Definisi Larangan Perkawinan

Perkawinan baru bisa dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, disamping itu juga harus terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan (Syarifuddin, 2009: 109).

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja

yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki atau sebaliknya laki- laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Semua itu dinamakan mawani‟ al-nikah (perkara-perkarayang menghalangi keabsahan nikah). Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa‟ ayat 22- 23:

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak- anakmu yang perempuan; saudara- saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan;

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam kedua ayat di atas secara garis besartertulis bahwalarangan kawin antara seorang priadan seorang wanita dalam syara‟dibagi dua, yaitu larangan yang berlaku untuk selamanya dan larangan yang berlaku untuk sementara (Ghazaly, 2003: 103). Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya mengandung arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk inidisebut mahrammu‟abbad. Sedangkanlarangan perkawinan yang berlaku haram untuk sementara waktu mengandung arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu saja, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram. Larangan dalam bentuk ini disebut mahrammu‟aqqat(Ghazaly, 2003: 103).

b. Larangan yang Berlaku untuk Selamanya

Larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya atau disebut mahram mu‟abbad, terbagi menjadi tiga kelompok yaitu,pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, kedua: karena adanya hubungan perkawinan dan ketiga: karena adanya hubungan persusuan:(Sabiq, Vol.2, 2006: 487).

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab.

Yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh macam wanita, yaitu:

(Syarifuddin, 2009: 111)

a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.

b. Anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

c. Saudara perempuan, baik saudara perempuan sekandung, seayah, atau seibu.

d. Saudara perempuan ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara perempuan kakek,baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

e. Saudara perempuan ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara perempuan nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

f. Anak perempuan saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu.

g. Cucu perempuan saudara laki laki, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

h. Anak perempuan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu.

Cucu perempuan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Hikmah dari larangan perkawinan yang disebabkan adanya hubungan nasab adalah untuk menghormati kerabat. Merupakan hal yang mustahil secara fitrah, orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin di antara keduanya.

Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lainnya (As-Subki, , Nur Khozin, 2010: 122).

Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka akan lebih utama kalau dia menikah dengan perempuan lain sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas (Qardhawi, ,Mu‟ammal Hamidy, 2003: 246).

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama- lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

(Syarifuddin, 2009: 111)

a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.

b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.

c. Saudara laki-laki, baik saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu.

d. Saudara laki-laki ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

e. Saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara laki-laki nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu.

Cucu laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu.

Cucu laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan Mushaharah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan Mushaharah ada empat, yaitu:(Ibnu Rusyd, Vol.2, 2005: 27)

a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah (ibu tiri)

Haram hukumnya menikahi perempuan yang telah dikawini oleh ayah dan perempuan yang telah dikawini oleh kakek hingga ke atas. Berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Qs. al-Nisa‟: 22)

Pada masa Jahiliyyah diperbolehkan mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah, kemudian Islam mengharamkan mengawini

perempuan yang telah dikawini oleh ayah. Keharaman mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah adalah sebabadanya akad, meskipun wanita tersebut belum pernah dijimak oleh ayah (Azzam, Hawwas, , Khon, 2011:

59).

b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu)

Haram hukumnya mengawini istri anak (menantu), istri anaknya anak laki-laki, istri anaknya anak perempuan dan seterusnya hingga ke bawah.

Keharaman mengawini perempuan yang telah dikawini oleh anak adalah sebab adanya akad, meskipun perempuan tersebut belum dijimak oleh anak.

c. Ibu istri (mertua)

Keharaman mengawini ibu istri adalah sebab adanya akad, baik istrinya itu sudah disetubuhi atau belum.

d. Anak perempuan dari istri (anak tiri)

Haram hukumnya mengawini anak perempuan istri dengan syarat istri (ibu anak tiri tersebut) telah digauli.Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan mushaharah sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan mushaharah sebagai beriku: (Mashur, , Arifin, 2015: 158)

a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya

b. Laki-laki yang telah mengawini anak atau cucu perempuannya c. Ayah dari suami atau kakeknya

d. Anak laki-laki dari suaminya atau cucunya

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dengan anak perempuannya atau ayah dengan anak laki-lakinya, dan