BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kulit

Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh yang sempurna terhadap pengaruh luar (Aiache, dkk., 1993). Kulit berfungsi sebagai sistem epitel pada tubuh untuk menjaga keluarnya substansi-subtansi penting dari dalam tubuh dan masuknya subtansi-subtansi asing ke dalam tubuh (Chien, 1987). Meskipun kulit relatif permeabel terhadap senyawa-senyawa kimia, namun dalam keadaan tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa-senyawa obat atau bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek terapetik atau efek toksik baik yang bersifat setempat maupun sistemik (Aiache, dkk., 1993). Dari suatu penelitian diketahui bahwa pergerakan air melalui lapisan kulit yang tebal tergantung pada pertahanan lapisan

stratum corneum yang berfungsi sebagai rate-limiting barrier pada kulit (Swarbirck dan Boylan, 1995). Sawar kulit terutama disusun oleh lapisan tanduk (stratum corneum), namun demikian lapisan tanduk (stratum corneum) mempunyai permeabilitas yang sangat rendah dengan kepekaan yang sama seperti kulit utuh. Lapisan tanduk merupakan pelindung kulit yang paling efisien (Aiache, dkk., 1993).

2.1.1 Anatomi dan fisiologi kulit

Secara histopatologis kulit tersusun atas tiga lapisan utama yaitu: a. Lapisan epidermis

b. Lapisan dermis

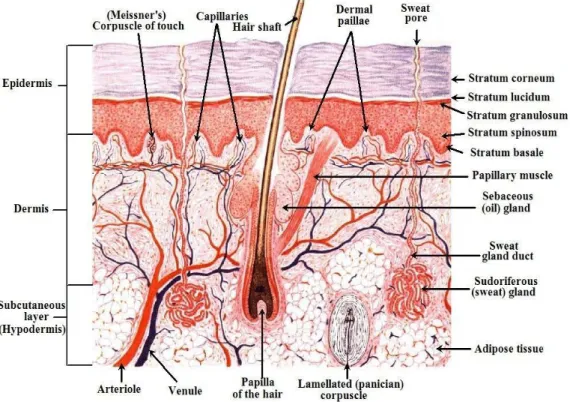

Gambar 2.1 menunjukkan struktur anatomi kulit (Saurabh, et al., 2014).

Gambar 2.1 Struktur kulit 2.1.1.1 Lapisan epidermis

Epidermis mempunyai ketebalan yang bervariasi, tergantung pada ukuran sel dan jumlah lapisan sel, mulai dari 0,8 mm pada telapak tangan dan 0,06 mm pada kelopak mata (Tortora dan Grabowski, 2006).

Lapisan epidermis tersusun dari beberapa lapisan yaitu: a. Stratum korneum

Stratum korneum merupakan lapisan epidermis paling luar, terdiri dari beberapa sel yang mati, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, sangat sedikit mengandung air. Stratum korneum atau sel induk merupakan sel mati yang terdiri atas keratin (70%) dan lipid (20%). Diantara sel induk terdapat cairan intraseluler yang tersusun atas lapisan lipid bilayer (Walters, et al., 2002).

b. Stratum granulosum

Stratum granulosum tersusun oleh sel-sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, berinti mengkerut (Trenggono, dkk., 2007). Stratum granulosum juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki (Wasitaatmadja, 1997). c. Stratum lusidum

Stratum lusidum terletak tepat dibawah stratum korneum, merupakan lapisan tipis, jernih, mengandung eleidin, sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki (Trenggono, dkk., 2007).

d. Stratum germinativum

Stratum germinativum merupakan lapisan terbawah epidermis. Lapisan ini tersusun atas sel-sel yang aktif melakukan mitosis. Stratum germinativum dapat dibagi menjadi dua, yaitu stratum basale dan stratum spinosum (Langley dan Leroy, 1980). Stratum basale terdiri atas sel-sel kubus (kolumnar) yang tersusun vertikal, dan pada taut dermoepidermal berbaris seperti pagar (palisade) (Wasitaatmadja, 1997). Stratum spinosum terdiri atas beberapa lapis sel berbentuk poligonal dengan ukuran bermacam-macam akibat proses mitosis. Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen dan inti sel terletak di tengah. Sel-sel ini makin dekat ke permukaan kulit makin gepeng bentuknya (Wasitaatmadja, 1997).

2.1.1.2 Lapisan dermis

Berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk dan keadaan. Didalam dermis terdapat aneka kulit seperti folikel rambut, papila rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebasea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung saraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (Trenggono, dkk., 2007).

2.1.1.3 Lapisan subkutan

Lapisan subkutan merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan sel lemak disebut panikulus adiposus, berfungsi sebagai cadangan makanan. Di lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan saluran getah bening. Tebal jaringan lemak tidak sama bergantung pada lokasi, di abdomen 3 cm, sedangkan di daerah kelopak mata dan penis sangat tipis. Lapis lemak ini juga berfungsi sebagai bantalan (Wasitaatmadja, 1997).

2.1.2 Fungsi kulit

Kulit merupakan organ yang mempunyai fungsi penting bagi tubuh. Fungsi tersebut antara lain:

a. Fungsi perlindungan

Kulit melindungi tubuh dari berbagai gangguan eksternal, baik fisik, kimiawi, maupun biologis. Lapisan epidermis yang tersusun rapat bertujuan untuk mencegah kehilangan cairan tubuh yang berlebihan (Langley dan Leroy, 1980).

b. Fungsi pengaturan panas

Pengaturan suhu tubuh oleh kulit dilakukan dengan cara pengeluaran keringat dan vasodilatasi atau vasokonstriksi pada pembuluh darah kapiler kulit (Langley dan Leroy, 1980).

c. Fungsi sensori

Ujung-ujung saraf sensori untuk mendeteksi perubahan lingkungan sekitar, seperti panas, dingin, tekanan, dan rabaan tersebar di lapisan dermis dan subkutan (Langley dan Leroy, 1980).

d. Fungsi absorpsi

Senyawa larut lemak dapat diabsorpsi melalui kulit. Sedangkan senyawa larut air tidak mudah diabsorpsi. Absorpsi ini dapat melalui celah antarsel, kelenjar sebum, atau akar rambut. Adanya fungsi absorpsi ini memberikan kesempatan untuk pengembangan rute transdermal (Luciano dan Dorothy, 1978).

e. Fungsi ekskresi

Pengeluaran keringat tidak hanya untuk mengatur suhu tubuh, namun juga menjadi cara untuk mengekskresikan senyawa sisa metabolisme tubuh, seperti urea, asam urat, amonia, dan NaCl (Luciano dan Dorothy, 1978). f. Fungsi metabolisme

Kulit mempunyai peranan dalam membentuk prekursor vitamin D dengan bantuan sinar matahari (Langley dan Leroy, 1980).

2.2 Prinsip Dasar Difusi Melalui Membran

Difusi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekular secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya suatu membran polimer. Perjalanan suatu zat melalui suatu batas bisa terjadi karena permeasi molekular sederhana atau gerakan melalui pori dan lubang

(saluran) (Martin dkk, 1993). Obat akan mengalami difusi sesuai gradien konsentrasi dengan gerakan yang acak (Swarbrick dan Boylan, 1995).

2.3 Hukum Fick Pertama

Sejumlah M benda yang mengalir melalui satu satuan penampang melintang, S, dari suatu pembatas dalam satu satuan waktu t dikenal sebagai aliran dengan simbol, J (Martin, dkk., 1993).

J =

dM

S dt

.

(1)Dimana: M = massa (gram)

S = luas permukaan batas (cm2 )

Sebaliknya aliran berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi dC/dX:

J = - D dC

dX (2)

Dimana: D = koefisien difusi (cm2/detik) C = konsentrasi (gram/cm3)

X = jarak (cm) pergerakan yang tegak lurus dengan permukaan sawar Persamaan (2) dikenal sebagai hukum Fick pertama. Persamaan ini memberikan aliran (laju difusi melalui satuan luas) dalam aliran pada keadaan tunak. Dalam percobaan difusi, larutan dalam kompartemen reseptor yangdiambil, diganti secara terus menerus dengan pelarut baru untuk menjaga agar selalu dalam keadaan sink.

Parameter penetrasi perkutan secara in vitro dihitung dari data penetrasi dengan menggunakan persamaan berikut:

D =

τ

δ

6 2 ( 3 )Js =

δ

m s C DK = Kp Cs ( 4 ) Dimana:D = koefisien difusi (cm2/jam) δ = ketebalan membran (cm) τ = lag time (jam)

Kp = koefisien permeabilitas melalui membran (jam -1. cm -2) Cs = konsentrasi zat aktif dalam salep (mcg)

Js = fluks (mcg/jam.cm2)

Km = koefisien partisi kulit/pembawa (cm/jam2)(Martin, dkk., 1993).

2.4 Sistem Penyampaian Obat Melalui Kulit

Penyampaian obat secara transdermal menjadi alternatif yang lebih diinginkan untuk meningkatkan efisiensi pengobatan serta lebih aman daripada penyampaian obat secaraoral. Pasiensering lupameminum obat atau menjadi bosan harus mengkonsumsi beberapa jenis obat dengan frekuensi yang beberapa kali sehari. Selain itu, penyampaian obat oral sering menyebabkan gangguan lambung dan inaktivasi sebagian obat karena first pass metabolism di hati. Selain itu, absorpsi keadaan tunak suatu obat melalui kulitselama beberapa jam ataupun hari menghasilkan level dalam darah yang lebih disukai daripada yang dihasilkan dari obat oral (Kumar, et al., 2010).

2.4.1 Keuntungan sistem penyampaian obat melalui kulit

Sistem penyampaian obat melalui kulit memiliki beberapa keuntungan,

antara lain:

a. Durasi kerja yang panjang sehingga frekuensi pemberian obat berkurang b. Kenyamanan pemberian obat

c. Meningkatkan bioavailabilitas

d. Menghasilkan level plasma yang lebih seragam

e. Mengurangi efek samping obat dan meningkatkan terapi karenamempertahankan level plasma sampai akhir interval terapi

f. Kemudahan penghentian pemakaian obat

g. Meningkatkan kepatuhan pasien (Kumar, et al., 2010).

2.4.2 Kerugian sistem penyampaian obat melalui kulit

Sistem penyampaian obat melalui kulit memiliki beberapa kerugian, antara lain:

a. Kemungkinan terjadinya iritasi lokal

b. Kemungkinan terjadinya eritema, gatal, dan edema lokal yang disebabkan obat ataupun bahan tambahan dalam formulasi sediaan (Kumar, et al., 2010).

2.4.3 Rute penyampaian obat melalui kulit

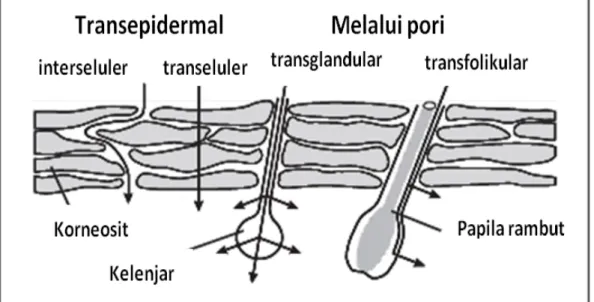

Ada dua jalur utama obat berpenetrasi menembus stratum korneum, yaitu: jalur transepidermal dan jalur pori. Gambar 2.2 menunjukkan jalurpenetrasi obat(Trommer danNeubert, 2006).

Obat dapat menembus kulit melalui dua cara yaitu:

a. Jalur transepidermal dibagi lagi menjadi jalur transselular dan jalur interselular. Pada jalur transelular, obat melewati kulit dengan menembus secara langsung lapisan lipid stratum korneum dan sitoplasma dari keratinosit yang mati. Jalur ini merupakan jalur terpendek, tetapi obat mengalami resistansi yang signifikan karena harus menembus struktur lipofilik dan hidrofilik. Jalur yang lebih umum bagi obat untuk berpenetrasi melalui kulit adalah jalur interselular(Hadgraft, 2004).Jalur ini memegang peranan penting dalam permeasi obat karena sebagian besar obat menembus stratum korneum melalui jalur ini, bagian interseluler atau celah antar sel stratum korneum tersusun atas lipid bilayer (Walters, et al., 2002).

b. Melalui pori, pada jalur iniobat berpenetrasi melalui ruang antar korneosit. Jalur melalui pori dapat dibagi menjadi jalur transfolikular dan transglandular. Karena kelenjar dan folikel rambut hanya menempati sekitar 0,1% dari total luas kulit manusia, oleh karena itu kontribusi rute ini terhadap penetrasi dianggap kecil(Moser, et al., 2001). Tetapi, jalur transfolikular dapat menjadi jalur yang penting bagi penetrasi obat yang diberikan secara topical(Lademann, et al., 2003).

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelepasan Obat Secara Transdermal

2.5.1 Faktor fisikokimia obat

Faktor-faktor fisikokimia obat yang dapat mempengaruhi pelepasan melalui kulit yaitu (Prakash dan Thiagarajan, 2012):

a. Ukuran molekul dan berat molekul obat

Ukuran molekul obat berbanding terbalik dengan penetrasi melalui kulit. Molekul obat yang lebih besar dari 500 dalton memberikan masalah dalam pemberian perkutan. Berat molekul yang lebih kecil memberikan penyerapan yang lebih baik. Jadi ukuran molekul obat tidak boleh terlalu besar supaya tidak menimbulkan masalah dalam penyerapan obat.

b. Koefisien partisi dan kelarutan

Koefisien partisi menentukan kelarutan atau difusi obat dalam sistem minyak dan air. Obat yang memiliki kelarutan yang baik dalam minyak dan air sangat cocok untuk penyerapan perkutan, sebab kulit tersusun dari lipid bilayer sehingga obat larut dan bisa diserap, tetapi pada saat yang sama harus memiliki sifat hidrofil untuk berdifusi kedalam kulit dalam lingkungan berair. Jadi obat harus memiliki koefisien partisi yang optimal. Koefisien partisi obat dapat mengubah kelarutan obat dengan memodifikasi struktur kimia obat tanpa mempengaruhi aktivitas farmakologi obat.

c. Konsentrasi obat

Penyerapan obat melalui kulit merupakan difusi pasif. Obat bergerak dengan konsentrasi gradien yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi yang tinggi akan menimbulkan efek permeasi.

d. Kondisi pH

pH molekul obat menentukan ionisasi obat pada permukaan kulit. Obat yang tidak terionosasi memiliki penyerapan yang lebih baik daripada obat yang terionisasi , shingga pH memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat penetrasi obat.

2.5.2 Karakteristik formulasi

Karakteristik formulasi juga dapat mempengaruhi permeasi molekul obat ke dalam kulit, yaitu (Lombry, et al., 2000):

a. Laju pelepasan obat

Laju pelepasan obat dipengaruhi oleh afinitas pembawa obat dan sifat fisikokimia obat seperti kelarutan obat, partisi antar muka obat dari formulasi menentukan tingkat laju pelepasan obat.

b. Bahan tambahan

Berbagai bahan polimer dalam formulasi dapat mempengaruhi pelepasan obat atau permeasi obat melalui kulit dengan mengubah sifat fisikokimia obat atau fisiologi kulit.

c. Adanya peningkat penetrasi

Peningkat penetrasi digunakan untuk meningkatkan penyampaian obat melalui kulit. Dengan mengubah struktur kulit (modifikasi fisikokimia dan fisiologis) dapat membuka pori-pori kulit untuk penyerapan. Peningkat penetrasi bisa berupa bahan kimia yang secara fisik dapat berinteraksi dengan struktur kulit.

2.5.3 Kondisi fisiologis dan patologis kulit

Kondisi fisiologis dan patologis dari kulit dapat mempengaruhi pelepasan obat melalui kulit, antara lain adalah (Ramteke, et al., 2012):

a. Hidrasi kulit

Hidrasi kulit menyebabkan pembengkakan stratum korneum kulit dan memberikan sifat fluiditas ke dalam kulit. Hidrasi juga dapat meningkatkan

kelarutan dan partisi obat ke dalam membran, sehingga perembesan molekul obat menjadi lebih mudah melalui kulit yang terhidrasi.

b. Suhu kulit

Peningkatan suhu kulit dapat meningkatkan penyerapan obat secara perkutan, yaitu dengan cara fluidisasi lipid dan adanya vasodilatasi pembuluh darah pada kulit sehingga terjadi peningkatan aliran darah ke kulit yang dapat meningkatkan penyerapan melalui kulit.

c. Usia kulit

Hal ini diasumsikan bahwa kulit muda dan kulit tua lebih permeabel dibandingkan dengan kulit orang dengan usia pertengahan.

d. Aliran darah

Perubahan sirkulasi perifer tidak mempengaruhi kenaikan penyerapan transdermal. Aliran darah dapt meningkatkan gradien konsentrasi di kulit dan mengurangi waktu tinggal molekul obat dalam dermis.

e. Patologi kulit

Penyakit kulit dan cedera pada kulit menyebabkan pecahnya lapisan lipid dari stratum korneum yang mengubah penetrasi obat ke dalam kulit. Bahan patogen dapat menyebabkan terganggunya lapisan kulit dan dapat membuat pori-pori pada kulit.

f. Tempat pemakaian

Kulit berbeda secara anatomi seperti ketebalan stratum korneum, jumlah folikel rambut dan luas permukaan kelenjar keringat. Perbedaan ini tergantung pada tempat pemakaian pada kulit, orang ke orang dan spesies ke spesies, sehingga penyerapan juga berbeda.

g. Flora kulit dan enzim

Berbagai enzim metabolisme dan mikroba yang terdapat pada kulit dapat memetabolisme obat yang melewati kulit. Hanya sedikit obat dalam bentuk aktif yang mencapai sirkulasi di kulit, misalnya pemberian testosteron hanya diserap 95% karena adanya metabolisme di kulit.

2.5.4 Karakteristik molekul obat yang cocok untuk diformulasi menjadisediaan transdermal

Obat-obat/molekul obat yang ideal sebagai sediaan transdermal harus memiliki syarat antara lain (Mishra, 1998):

a. Koefisien partisi molekul obat harus tinggi

b. Memiliki kelarutan yang cukup, baik dalam minyak maupun ke dalam air c. Obat harus bersifat non-ionik

d. Memiliki massa molekul yang rendah, yaitu lebih kecil dari 600 Da e. Titik lebur partikel obat harus rendah (<2000C)

f. pH antara 5-9

g. Dosis obat yang diberikan berkisar antara 10-15 mg/hari.

2.6 Peningkat Penetrasi (Enhancer)

Peningkat penetrasi dapat digunakan dalam formulasi obat transdermal untuk memperbaiki fluks obat yang melewati membran. Fluks obat yang melewati membran dipengaruhi oleh koefisien difusi obat melewati stratum corneum, konsentrasi efektif obat yang terlarut dalam pembawa, koefisien partisi antara obat dengan stratum corneum dan dengan tebal lapisan membran. Peningkat penetrasi yang efektif dapat meningkatkan penghalangan dari stratum corneum (Williams

dan Barry, 2004). Peningkatan penetrasi obat dapat dilakukan menggunakan peningkat penetrasi kimia (Sharma, et al., 2012).

2.6.1 Peningkat penetrasi secara kimia

Tujuan peningkat penetrasi adalah untuk meningkatkan permeabilitas barier stratum korneum tanpa merusak sel.Sifat enhancer kimia yang ideal adalah:

a. Inert secara farmakologi.

b. Non-toksik, non-iritasi dan non-alergenik.

c. Onset of action obat cepat dan durasi kerja obat yang digunakan sesuaidan dapat diperkirakan.

d. Dengan penghilangan enhancer, stratum korneum segera pulih kembali. e. Bekerja saru arah, yaitu dapat membantu masuknya zat dari luar ke dalam

tubuh, tapi mencegah keluarnya material endogen dari dalam tubuh.

f. Memiliki efikasi yang baik dan kompatibel secara fisika dan kimia dengan berbagai bahan obat.

g. Merupakan pelarut yang baik bagi obat sehingga hanya dibutuhkan jumlah obat yang minimal.

h. Mudah disapukan pada kulit dan cocok dengan kulit.

i. Dapat di formulasi dengan mudah pada lotion, suspensi, salep, krem, gel dan aerosol.

j. Tidak mahal, berbau, berasa dan berwarna (Ramteke, et al., 2012)

2.6.3Mekanisme kerja enhancerkimia

Enhancer kimia secara umum dapat bekerja dengan salah satu atau lebih mekanisme utama berikut ini (Touitou dan Barry, 2007).

a. Mempengaruhi lipid interseluler stratum korneum sehingga menurunkan barier lipid bilayer terhadap molekul obat. Pengaruhnya ini dapat berupa

fluidisasi, ekstraksi lipid, perubahan polaritas, atau pemisahan fase yang mengakibatkan terbentuknya celah yang memungkinkan senyawa polar menembusnya. Senyawa yang bekerja dengan mempengaruhi lipid adalah azone, terpen, asam olet, DMSO dan etanol.

b. Mengubah sifat melarutkan stratum korneum sehingga meningkatkan koefisien partisi obat ataupun bekerja sebagai kosolven jaringan. Contoh senyawa dengan mekanisme aksi ini adalah pirolidon.

c. Mempengaruhi keratin intraseluler stratum korneum dengan cara mendenaturasi atau mengubah konformasinya sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan hidrasi.

d. Memodifikasi aktivitas termodinamik sediaan permeasi cepat pelarut dari sediaan ataupun penguapannya menyebabkan senyawa obat berada pada kondisi aktif secara termodinamik dan mendorong obat untuk menembus stratum korneum.

2.6.4Jenis-jenis enhancer kimia

Beberapa senyawa telah diketahui berperan sebagai enhancerkimiaseperti: a. Golongan alkohol (etanol, benzil alkohol)

b. Golongan asam karboksilat (asam oleat) c. Golongan amida (urea, laktam)

d. Dimetilsulfoksida (DMSO) e. Minyak essensial dan terpenoid f. Pirolidon (Pathan dan Setty, 2009).

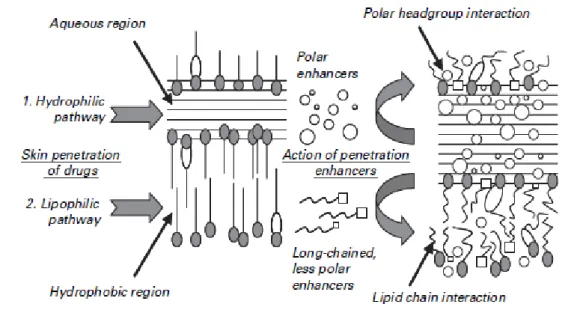

2.6.5 Lipid bilayer

Lipid bilayer terdiri dari fosfolipid yang memiliki dua bagian yaitu bagian yang bersifat hidrofilik dan bagian yang bersifat hidrofobik (lipofilik). Bagian

hidrofilik terdiri atas gliserol, fosfat dan gugus tambahan seperti kolin, serin dan lain-lain. Sedangkan bagian lipofilik terdiri atas asam lemak. Mekanisme asam lemak dalam meningkatkan penetrasi yaitu dengan cara mengganggu struktur lipid bilayer stratum korneum secara reversibel dengan berikatan pada gugus polar lipid bilayer sehingga memungkinkan penetrasi obat melalui stratum korneum. Semakin panjang rantai asam lemak maka penetrasi obat semakin meningkat. Asam lemak dapat meningkatkan senyawa-senyawa yang bersifat hidrofilik atau lipofilik (Swarbrick dan Boylan, 1995).

Jalur hidrofilik dan lipofilik dari penetrasi obat dan mekanisme aksi peningkat penetrasi (Enhancer) dapat dilihat pada Gambar 2.3 (Trommer dan Neubert, 2006).

Gambar 2.3 Jalur hidrofilik dan lipofilik dari penetrasi obat dan mekanisme aksi

peningkat penetrasi (Enhancer)

Bagian hidrofilik disebut kepala, sedangkan bagian lipofilik disebut sebagai ekor. Mekanisme aksi peningkat penetrasi melalui lipid bilayer yaitu dengan cara interaksi antara enhancer dengan gugus polar dari lipid stratum

korneum, interaksi antar gugus-gugus lipid dan perubahan susunan lipid sehingga menyebabkan fasilitasi difusi dari obat-obat hidrofilik. Bahan enhancer juga bekerja dengan cara memecah susunan molekul interseluler, terutama lipid bilayer yang mempertahankan barrier tahanan difusi (Trommer dan Neubert, 2006).

2.7 Indometasin 2.7.1 Uraian bahan

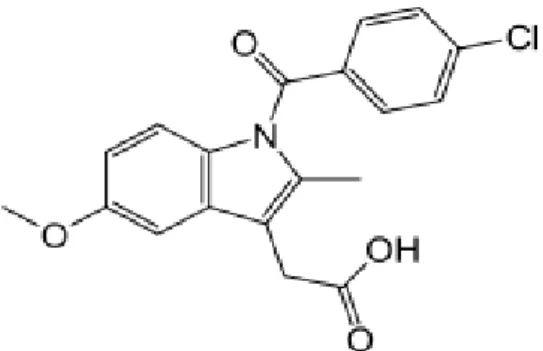

a. Rumus bangun:

Gambar 2.4 Rumus bangun indometasin

b. Rumus molekul : C19H16ClNO4

c. Berat molekul : 357,80

d. Nama kimia : Asam 1-(4-klorbenzoil)-5-metoksi-2-metilindol-3-il-asetat e. Pemerian : Hablur atau serbuk kuning pucat hingga kuning kecoklatan,

tidak berbau atau hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa.

f. Kelarutan : Praktis tidak larut dalam air; larut dalam 50 bagian etanol (95%) P, dalam 30 bagian kloroform P, dan dalam 45 bagian eter P (Ditjen POM, 1979).

2.7.2Efek indometasin terhadap inflamasi

Indometasin merupakan salah satu obat antiinflamasi nonsteroid yang paling efektif untuk pengobatan reumatoid artritis, ankylosing spondylitis, osteoartritis, dan acute gouty arthritis (Ramarao dan Diwan, 1998). Mekanisme kerja indometasin sebagai antiinflamasi yaitu dengan cara menghambat kedua isoenzim siklooksigenase (COX), COX-1 dan COX-2 secara kompetitif. Di mana enzim COX-1 dan COX-2 dapat mengkatalisis perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin G-2 (PGG-2), dan tromboksan yang digunakan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai respon fisiologis (Tjay dan Rahardja, 2008).

2.8 Etanol

2.8.1 Uraian bahan

a. Rumus bangun :

Gambar 2.5 Rumus bangun Etanol

b. Rumus molekul : C2H6O

c. Berat molekul : 46,07

d. Pemerian : cairan tidak berwarna, jernih, mudah menguap, sedikit berbau dan menimbulkan rasa panas.

2.8.2 Efek etanol terhadap penetrasi obat melalui kulit

Etanol banyak digunakan dalam formulasi sediaan farmasi sebagai kosolven. Di sisi lain etanol dapat meningkatkan penetrasi obat menembus stratum korneum. Mekanisme kerjanya mengubah sifat kelarutan stratum korneum hingga koefisien partisi obat ke dalam jaringan meningkat. Selain itu

etanol meningkatkan aktivitas termodinamik obat karena etanol cepat menembus melewati stratum korneum dan memiliki sifat cepat menguap sehingga membuat obat dalam sediaan mencapai kondisi jenuh dan memberikan daya dorong permeasi yang kuat. Ketika digunakan dalam konsentrasi tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang, etanol mengubah struktur lipid bilayer stratum korneum dengan mengekstraksi lipid (Trommer dan Neubert, 2006).

Etanol dapat digunakan untuk meningkatkan penetrasi dari levonorgestrel, estradiol dan hidrokortison. Efek peningkatan penetrasi etanol tergantung dari konsentrasi yang digunakan (Swarbrick dan Boylan, 1995).

2.9 Gliserin

2.9.1 Uraian Bahan

a. Rumus bangun :

Gambar 2.6 Rumus bangun Gliserin

b. Rumus molekul : C3H8O3

c. Berat molekul : 92,09

d. Pemerian : cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa manis, hanya boleh berbau khas lemah (tajam atau tidak enak). Higroskopik, netral terhadap lakmus.

e. Kelarutan : dapat bercampur dengan air dan dengan etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam eter, dalam minyak lemak dan dalam minyak menguap.

2.9.2 Efek gliserin terhadap penetrasi obat melalui kulit

Gliserin adalah contoh dari komponen NMF (Natural Moisturizing Factor) yang juga digunakan dalam aplikasi perawatan kulit. NMF adalah sekelompok molekul higroskopis yang secara alami terdapat dalam kulit dan melindungi kulit dari pengeringan parah (Bjorklund, et al, 2013). Pelembab seperti gliserin dapat digunakan untuk meningkatkan hidrasi stratum korneum, akibatnya akan menyebabkan peningkatan difusi dari obat-obat hidrofilik (Trommer dan Neubert, 2006).Dengan adanya penambahan gliserin dapat meningkatkan penetrasi obat melalui kulit karena gliserin dapat meningkatkan hidrasi kulit. Gliserin dapat meningkatkan hidrasi kulit dengan cara menjaga dan mempertahankan konsentrasi air pada kulit sehingga kulit tetap lembab dan terjaga konsentrasi air pada kulit sehingga stratum korneum akan lembut dan obat akan semakin mudah menembus membran (Choi et al., 2005 dan Harding et al., 2000).

2.10 Gel Alginat

Alginat adalah polisakarida alam yang umumnya terdapat pada dinding sel dari semua spesies algae coklat (phaeophyceac). Asam alginat ditemukan, diekstraksi pertama sekali dan dipatenkan oleh seorang ahli kimia dari inggris Stanford tahun 1880 dengan mengekstraksi Laminaria stenophylla. Alginat merupakan karbohidrat, seperti gula danselulosa dan merupakan polimer struktural pada ganggang laut sama seperti selulosa pada tanaman. Dengan kemampuan alginat yang dapat membentuk gel, sehingga banyak digunakan untuk berbagai aplikasi industri , termasuk makanan dan obat-obatan (Anderson, 2012). Alginat banyak digunakan untuk keperluan medis antara lain untuk bahan memperbaiki dan regenerasi jaringan seperti pembuluh darah, kulit, ikatan sendi.

Hal ini disebabkan karena sifatnya yang biodegradable dan biocompatible, dan tidak menyebabkan toksik. Alginat semakin banyak digunakan dalam berbagai bentuk fisik antara lain larutan, dispersi, gel, serat dan lain-lain (Sun dan Huaping, 2013).

Alginat memiliki sifat-sifat utama:

1. Kemampuan untuk larut dalam air serta meningkatkan viskositas larutan 2. Kemampuan untuk membentuk gel

3. Kemampuan membentuk film (natrium atau kalsium alginat) dan serat (kalsium alginat) (Sun dan Huaping, 2013).

Kelarutan alginat dan kemampuannya mengikat air bergantung pada jumlah ion karboksilat, berat molekul dan pH. Kemampuan mengikat air meningkat jika jumlah ion karboksilat semakin banyak dan jumlah residu kalsium alginat kurang dari 500, sedangkan pH dibawah 3 terjadi pengendapan (Sun dan Huaping, 2013).

Gel atau jelly adalah suatu sistem dispersi semipadat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Ditjen, POM, 1995). Sebagian gel menjadi encer setelah pengocokan dan segera menjadi setengah padat atau padat kembali setelah dibiarkan atau didiamkan untuk beberapa waktu tertentu, peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa tiksotrofi (Ansel, 1989).

Penyerapan senyawa pada pemberian transdermal berkaitan dengan pemilihan bahan pembawa sehingga bahan aktif dapat berdifusi dengan mudah kedalam struktur kulit. Bahan pembawa dapat mempengaruhi keadaan dengan mengubah permeabilitas kulit dalam batas fisiologik dan bersifat reversibel terutama dengan meningkatkan kelembaban kulit (Aiache, dkk., 1993).