4.1. Letak Administrasi dan Kondisi Geografis

Danau Maninjau secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan jarak 105 km dari kota Padang. Secara geografis wilayah ini terletak pada 00 17’ – 07.04’’ LS dan 1000 - 09’58.0” BT dengan ketinggian 461,5 meter di atas permukaan laut (dpl). Dilihat dari proses terbentuknya, Danau Maninjau merupakan danau vulkanis, yaitu berasal dari letusan gunung berapi.

Kawasan Danau Maninjau, memanjang dari arah utara ke selatan dengan panjang 16,4 km dan lebar 7 km, dengan batas-batas sebelah utara Kecamatan Palembayan, sebelah selatan Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman, sebelah barat Kecamatan IV Nagari dan sebelah timur Kecamatan Matur. Kawasan sekitar Danau Maninjau dikelilingi oleh 7 nagari (gabungan dari beberapa desa). Nagari-nagari tersebut adalah Nagari Maninaju, Nagari Bayur, Nagari Koto Kaciak, Nagari Tanjung Sani, Nagari II Koto, Nagari III Koto dan Nagari Sungai Batang.

Curah hujan di kawasan danau tahun 2003 adalah 1.466 mm dengan jumlah hari hujan 112 hari, sedangkan curah hujan pada tahun 2004 menurun 1.413 mm dengan jumlah hari hujan 177 hari. Pada tahun 2005 curah hujan menurun 1.363 mm dengan jumlah hari hujan 140 hari. Bulan terkering di kawasan Danau Maninjau adalah Juni dengan curah hujan 171,3 mm dan bulan terbasah adalah Nopember dengan curah hujan 497,8 mm.

Danau Maninjau memiliki satu saluran air keluar yaitu Batang Antokan yang mengalir ke Samudera Indonesia di pantai barat Sumatera Barat. Berdasarkan laporan hasil studi LIPI (2003), batimetri danau memiliki karakteristik sebagai berikut: luas permukaan danau adalah 9.737,50 ha, panjang maksimum 16,46 km, lebar maksimum 7,5 km, volume air 10.226.001.629,2 m3, kedalaman maksimum 105 m dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) sebesar 13.260 ha.

4.2. Iklim dan Curah Hujan

Iklim berpengaruh terhadap semua proses dinamika perairan yang terjadi, misalnya pola arus, sebaran panas, proses ekofisiologis biota air, dan kondisi hidrometeorologi. Perubahan dan penyimpangan iklim akan mempengaruhi proses-proses yang ada dalam daerah tangkapan air dan badan air, seperti hidrologi, neraca air, pola arus, sebaran panas, dan proses-proses biokimia yang ada di dalamnya.

Berdasarkan data curah hujan dari Stasiun Maninjau mulai tahun 1993-2005 menunjukkan bahwa pola hujan bulanan dapat dikatakan relatif merata sepanjang tahun. Bulan Nopember yang merupakan bulan dengan curah hujan lebih tinggi, sedangkan bulan Juni merupakan bulan dengan curah hujan terkecil. Rata-rata curah hujan bulanan sebesar 299 mm dan curah hujan tahunan 3661 mm. Data pendukung terhadap klasifikasi iklim di daerah kawasan danau tercantum pada Tabel 16.

Tabel 16. Data rataan unsur iklim kawasan Danau Maninjau (1995-2004)

Bulan Suhu (0 C) Kelembaban

nisbi

Kec. Angin

Curah hujan Mak. Min. Rata-rata (%) (km/hr) (mm)

Januari 30,58 22,57 26,575 95,20 28,0 246,8 Februari 30,24 22,48 26,360 95,26 25,5 179,8 Maret 32,35 23,24 27,795 95,95 23,1 283,4 April 31,20 22,45 26,825 95,31 22,6 294,3 Mei 31,87 23,31 27,590 96,05 17,7 267,7 Juni 32,93 23,56 28,245 96,45 21,9 171,3 Juli 31,84 22,35 27,095 96,57 19,3 289,1 Agustus 32,29 22,46 27,375 96,11 22,4 267,6 September 30,08 22,15 26,115 95,97 24,7 323,4 Oktober 30,03 22,17 26,100 93,48 30,7 335,4 Nopember 30,63 22,05 26,340 93,08 21,0 497,8 Desember 31,19 23,15 27,170 93,07 24,9 343,4 Rata-rata 31,27 22,66 26,960 95,20 23,5 299,0

Sumber: Data diolah dari pencatatan stasiun penakar hujan PLTA Maninjau, (1995-2005)

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson kawasan danau memiliki iklim golongan A yaitu daerah yang sangat basah dengan nilai Q sebesar 4,52%. Hal ini berdasarkan pada jumlah bulan basah yaitu 10,41/tahun. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Mohr, daerah kawasan Danau Maninjau termasuk golongan I, yaitu daerah basah. Sementara itu, berdasarkan klasifikasi

Koppen, kawasan Danau Maninjau beriklim hujan tropik dengan suhu bulanan terdingin > 18 0C. Hal ini dicirikan kondisi daerah tangkapan air selalu basah, hujan rata-rata tiap bulan > 60 mm, dengan suhu udara berkisar antara 18–30 0C (Handoko, 1995). Tabel 17 memperlihatkan jumlah bulan basah, kering dan lembab di kawasan Danau Maninjau.

Tabel 17. Jumlah bulan basah, kering dan lembab di kawasan Danau Maninjau

Tahun Jumlah

Bulan basah Bulan kering Bulan lembab 1995 11 0 1 1996 11 0 1 1997 7 3 2 1998 11 0 1 1999 12 0 0 2000 10 2 0 2001 11 0 1 2002 11 1 0 2003 10 2 0 2004 11 1 0

Sumber: Data diolah dari pencatatan stasiun penakar hujan PLTA Maninjau, (1995-2005) Keterangan: Bulan basah = bulan dengan hujan > 100 mm

Bulan kering = bulan dengan hujan < 60 mm Bulan lembab = bulan dengan hujan 60-100 mm

Kawasan Danau Maninjau memiliki curah hujan rata-rata tahunan kurang lebih 1.563 mm yang mengalami dua puncak hujan dalam setahun yaitu bulan April–Mei dan Oktober–Nopember. Keragaman curah hujan di kawasan danau juga dipengaruhi oleh sistem topografi yang memungkinkan terjadinya tipe hujan orografik. Kondisi ini menyebabkan kawasan danau memiliki sifat relatif basah, terjadi hujan sepanjang tahun. Curah hujan rata-rata bulanan pada musim yang lebih kering (kemarau) berkisar antara 171,3–267,6 mm, sedangkan pada musim hujan berkisar antara 283,4–497,8 mm.

4.3. Kondisi Topografi

Secara umum, kawasan Danau Maninjau dapat dibedakan atas 2 tipologi berdasarkan karakteristik wilayahnya:

1) Wilayah di bagian utara-barat punggung dalam Danau Maninjau. Topografi di wilayah ini relatif datar (0-2% seluas 115,51 ha), sehingga cenderung menjadi daerah orientasi pembangunan saat ini. Kawasan

terbangun ini menunjukan adanya konsentrasi penduduk dan kegiatan, salah satunya adalah beberapa obyek wisata serta sarana dan prasarana pendukungnya.

2) Wilayah di bagian timur-selatan punggung dalam Danau Maninjau. Topografinya cenderung berbukit dan bergunung dengan kemiringan tanah >15% dengan luas 95,79 ha.

4.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi kawasan danau secara umum dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan di kawasan danau sebagian besar mengalir melalui pola penyaluran yang telah terbentuk. Sumber air Danau Maninjau terutama berasal dari sungai-sungai yang mengalir sepanjang DAS yang bermuara ke danau dan air hujan.

Di kawasan danau terdapat 88 buah sungai besar dan kecil dengan lebar maksimum 8 meter yang mengalir ke danau. Kebanyakan dari sungai tersebut (61,4%) kering pada waktu musim kemarau, sedangkan sungai-sungai yang berair sepanjang tahun hanya 34 buah sungai. Sungai-sungai tersebut mengalir dengan debit yang relatif kecil. Tabel 18 menyajikan data debit beberapa sungai besar yang mengalir ke perairan Danau Maninjau.

Tabel 18. Lebar dan debit beberapa sungai yang bermuara ke Danau Maninjau No Nama sungai Lebar (m) Debit ( m3/detik)

1 Batang Limau Sundai 7 0,075

2 Batang Maransi 6 0,074

3 Bandar Ligin 6 0,090

4 Jembatan Ampang 8 0,160

5 Batang Kalarian 7 0,160

6 Tembok Asam 8 0,090

Sumber: PSDA Sumatera Barat , (2005)

Sungai-sungai yang bermuara ke Danau Maninjau memiliki perbedaan tipe. Sungai-sungai di sebelah utara Danau Maninjau memiliki pola linear (lurus atau tidak bercabang), sedangkan sungai di sebelah barat danau pada umumnya berpola dendritik (bercabang). Dengan demikian maka inflow air Danau Maninjau sebagian besar bersumber dari aliran sungai dan dari dasar danau (Bapedalda Sumbar, 2001).

4.5. Geologi Kawasan Danau Maninjau

Danau Maninjau merupakan danau kaldera yang berbentuk elips dengan batas di sebelah timur dengan adanya volkano-tektonik yang terbentuk dari batuan dasar kompleks yaitu granodiorit, diabas, phyllitic, sekis dan gamping. Bentuk kaldera yang memanjang menunjukkan masa erupsi yang lama pada waktu terjadi pergeseran lateral kanan pada jalur patahan utama Sumatera.

Jenis tanah yang terdapat di kawasan Danau Maninjau didominasi oleh jenis tanah andosol-distrik seluas 17.319 ha (32,69%) dan yang paling sedikit adalah jenis tanah kambisol eutrik seluas 585 ha (1,10 %). Jenis-jenis tanah yang ada di kawasan danau secara keseluruhan meliputi 6 jenis tanah, yaitu (1) tanah andosol distrik seluas 17.319 ha (32,69%), (2) glisol distrik seluas 13.323 ha (25,15%), (3) kambisol distrik seluas 6.808 ha (12,85%), (4) organosol saprik seluas 3.687 ha (6,69 %), (5) regosol seluas 1.044 ha (1,97%) dan (6) kombisol eutrik seluas 558 ha (1,10 %).

Kawasan Danau Maninjau mempunyai bentuk lahan dari datar sampai dengan perbukitan atau bergunung. Topografi kawasan danau terdiri dari berbagai kelas kelerengan, yaitu lahan datar dengan kelas kelerangan (0 – 8%), landai (8– 15%), agak curam (15–25%), curam (25–40% ) dan sangat curam > 40%.

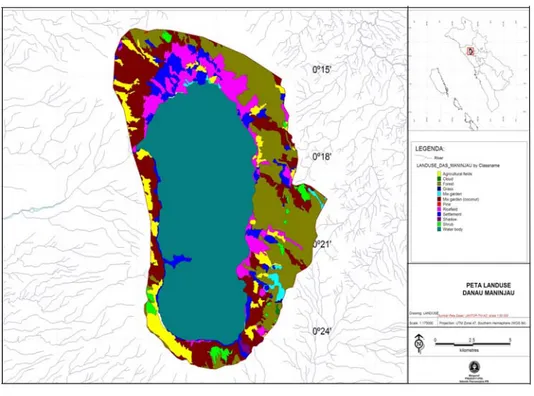

4.6. Tataguna Lahan di sekitar Perairan Danau Maninjau

Bentuk penggunaan lahan di kawasan Danau Maninjau terbagi dalam bentuk tegalan, sawah, hutan dan pekarangan atau permukiman. Penggunaan lahan yang ada akan berpengaruh terhadap penutupan tanah dan akan berpengaruh terhadap erosi dan sedimentasi di sub-sub DAS yang bermuara di Danau Maninjau. Besarnya erosi yang terbawa oleh limpasan yang terjadi di wilayah kawasan danau per tahun rata-rata 16 ton per ha, dengan total sedimen yang masuk ke danau setiap tahunnya sebanyak 2.410 ton (PSDA Sumbar, 2005).

Erosi yang terjadi di kawasan Danau Maninjau dapat menyebabkan merosotnya produktivitas lahan, rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan estetika danau serta pencemaran perairan danau. Erosi akan berpengaruh terhadap penurunan produktivitas tanah akibat dari pengikisan tanah atau hilangnya tanah lapisan atas, memburuknya sifat fisik dan kimia, berkurangnya aktivitas biologi tanah dan tertutupnya tanah lapisan atas.

Penggunaan lahan yang ada akan berpengaruh terhadap penutupan tanah di sekitar danau. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat erosi dan sedimentasi yang masuk ke perairan danau. Tingginya pemanfaatan kawasan hutan, terutama sebelah timur danau (Nagari Sigiran) untuk pertanian menyebabkan semakin berkurangnya kerapatan tajuk. Hal ini nampak dari banyak tanaman semusim di lereng-lereng sekitar perairan danau. Tabel 19 memperlihatkan penggunaan lahan di kawasan Danau Maninjau dan peta penggunaan lahanya dapat dilihat pada Gambar 9.

Tabel 19. Luas penggunaan lahan di kawasan Danau Maninjau

No Nagari Penggunaan Lahan (ha)

Sawah Tegalan Permukiman Hutan Lain-lain

1 Maninjau 205 426 110 560 9 2 Bayur 526 435 138 692 8 3 III Koto 421 258 135 152 15 4 Koto Kaciak 460 236 108 369 14 5 II Koto 390 199 144 2.037 12 6 Tanjung Sani 126 1.773 154 2.421 27 7 Sungai Batang 390 279 180 1.223 11 Jumlah 2.518 3.606 869 6.951 96 Persentase (%) 16,70 23,92 5,76 46,11 0,64

Sumber: Tanjung Raya dalam Angka, (2005) dan RLKT-Sub DAS Antokan, (2005)

4.7. Kependudukan di Kawasan Danau Maninjau

Penduduk di daerah penelitian adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah sekeliling danau yang daerahnya berbatasan langsung dengan Danau Maninjau. Daerah tersebut adalah Nagari Maninjau, Bayur, Tanjung Sani, Sungai Batang, Nagari II Koto, Koto Kaciak, dan Nagari III Koto. Jumlah penduduk di kawasan Danau Maninjau relatif merata di 7 nagari. Jumlah penduduk terbesar berada di Nagari Tanjung Sani (5.799 jiwa), diikuti oleh Nagari II Koto (4.781 jiwa) serta Nagari III Koto (4.667 jiwa), Nagari Bayur (4.255 jiwa), Nagari Sungai Batang (4.019 jiwa), Nagari Koto Kaciak (3.670 jiwa), sedangkan Nagari yang berpenduduk paling sedikit adalah Nagari Maninjau (3.341 jiwa). Gambaran kondisi jumlah penduduk di kawasan Danau Maninjau disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Rasio jenis kelamin penduduk di kawasan Danau Maninjau

No Nagari Jenis Kelamin Jumlah Rasio jenis kelamin Laki-laki Wanita 1 Maninjau 1.633 1.708 3.341 0,96 2 Bayur 2.011 2.244 4.255 0,90 3 III Koto 2.294 2.373 4.667 0,97 4 Koto Kaciak 1.718 1.952 3.670 0,89 5 II Koto 2.249 2.532 4.781 0,89 6 Tanjung Sani 2.864 2.935 5.799 0,98 7 Sungai Batang 1.863 2.156 4.019 0,86 Jumlah 14.866 15.666 30.532 0,95

Sumber: Kecamatan Tanjung Raya dalam Angka, (2005)

Dari Tabel 20 terlihat bahwa di kawasan Danau Maninjau jumlah penduduk laki-laki adalah 14.866 jiwa (48,69 %) dan jumlah penduduk perempuan adalah 15.666 jiwa (51,31 %). Dengan demikian terdapat angka perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) adalah 0,95.

Selain perbandingan tersebut di atas, unsur kependudukan yang paling penting untuk diperhatikan adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang mendiami suatu daerah. Dilihat dari kepadatan penduduk, menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di kawasan Danau Maninjau tidak merata di 7 nagari, sebagian besar nagari berkepadatan di atas 200 jiwa per km2. Nagari yang memiliki kepadatan di bawah 200 jiwa per km2 hanyalah Nagari II Koto dan Tanjung Sani. Wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Nagari III Koto (403 jiwa per km2), sedangkan daerah yang kepadatannya terendah adalah Nagari Tanjung Sani (125 jiwa per km2). Pada tahun 2005 jumlah penduduk di Kecamatan Tanjung Raya sebanyak 30.532 jiwa dengan luas wilayah 150,76 km2, berarti kepadatan penduduk di kawasan Danau Maninjau pada tahun 2005 rata-rata sebesar 203 jiwa per km2. Jumlah dan kepadatan penduduk di daerah kawasan Danau Maninjau disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Kondisi luas lahan dan kepadatan penduduk kawasan Danau Maninjau

No Nagari Luas (km2) Jumlah penduduk (jiwa) Kepadatan penduduk per km2 1 Maninjau 15,83 3.341 211 2 Bayur 18,99 4.255 224 3 III Koto 11,56 4.667 403 4 Koto Kaciak 12,10 3.670 303 5 II Koto 28,55 4.781 167 6 Tanjung Sani 46,35 5.799 125 7 Sungai Batang 17,38 4.019 231 Jumlah 150,76 30.532 203

Sumber: Tanjung Raya dalam Angka, (2005)

Angkatan kerja yang terdapat di kawasan Danau Maninjau digambarkan sebagai bagian dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, yang jumlahnya mencapai 20.337 jiwa (66,61% dari jumlah penduduk). Jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 19.424 jiwa (63,62%), sedangkan jumlah penduduk angkatan kerja yang mencari pekerjaan mencapai 9.129 jiwa (2,99%).

Pada penelitian ini pertumbuhan penduduk dihitung dari tingkat kelahiran dan kematian serta mobilitas (datang dan pindah), sehingga dari sini didapatkan gambaran laju pertambahan penduduk yang terjadi di kawasan Danau Maninjau. Pertumbuhan penduduk di kawasan Danau Maninjau disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Pertumbuhan penduduk di kawasan Danau Maninjau

Nagari Jumlah Penduduk

Penambahan (orang) Pengurangan (orang) Pertumbuhan Lahir Datang Jumlah Meninggal Pergi Jumlah Jiwa % Maninjau 3341 69 5 74 16 8 24 50 1,49 Bayur 4255 74 8 82 19 11 30 52 1,22 III Koto 4667 80 9 89 27 9 36 53 1,07 Koto Kaciak 3670 67 7 74 27 10 37 37 1,01 II Koto 4781 80 11 91 26 9 35 56 1,17 Tanjung Sani 5799 93 8 101 26 16 42 59 1,02 Sungai Batang 4019 72 8 80 28 9 37 43 1,07 Jumlah 30.532 535 56 591 169 72 241 350 1,15 Sumber: Diolah dari data BPS Kabupaten Agam (2005) dan Puskesmas Kecamatan Tanjung Raya,

(2006)

4.8. Lapangan Kerja di sekitar Perairan Danau Maninjau

Daerah kawasan Danau Maninjau merupakan daerah pedesaan, sehingga lapangan kerja dari angkatan kerja didominasi olah sektor pertanian. Data penduduk yang bekerja pada berbagai bidang berjumlah 19.217 orang (62,94%). Jumlah terbesar pekerjaan penduduk adalah pada bidang pertanian 13.978 orang (72,47%). Selanjutnya berturut-turut diikuti oleh perikanan 1.275 orang (6,63%), perdagangan 1.013 orang (5,27%), jasa (tukang) 886 orang (4,61%), PNS dan pensiunan 848 orang (4,41%), wiraswasta 577 orang (3,0%), dan lainnya 813 orang (4,23%).

Sebagian penduduk yang bertempat tinggal di sempadan danau juga memelihara ternak sebagai pekerjaan sampingan. Tidak diperoleh data yang tepat mengenai rumah tangga yang memiliki ternak. Namun dari hasil survey di lapangan memperlihatkan bahwa jumlah populasi ternak di sekitar kawasan danau adalah sebagai berikut: sapi potong 955 ekor, kerbau 356 ekor, kambing 99 ekor, ayam (buras, petelur dan kampung) 6.181 ekor serta itik 1.177 ekor.

4.9. Pendidikan Masyarakat di Kawasan Danau Maninjau

Prasarana pendidikan di lokasi penelitian masih terbatas sampai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sarana pendidikan terdiri atas 24 unit TK, 40 unit SD dan MI, 5 unit SLTP dan MTsN, 3 unit SMU dan SMK. Tingkat pendidikan masyarakat di sekitar perairan danau memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap pencemaran perairan danau. Tingkat pendidikan yang pernah diikuti oleh penduduk di sekitar Danau Maninjau dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Tingkat pendidikan penduduk di sekitar Danau Maninjau

Nagari Pendidikan (orang) Belum sekolah Tidak tamat SD SD SLTP SLTA D3 S1 Maninjau 271 462 691 1049 850 11 5 Bayur 345 588 881 1337 1083 14 6 II Koto 378 644 966 1466 1187 13 7 Koto Kaciak 298 507 760 1153 934 12 5 III Koto 387 660 990 1502 1217 15 7 Tanjung Sani 470 801 1200 1822 1477 18 8 Sungai Batang 325 555 832 1262 1023 12 6 Jumlah 2.474 4.217 6.320 9.591 7.771 95 44 Persentase (%) 8,11 13,82 20,71 31,43 25,47 0,31 0,14

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Agam, (2005) dan Kec. Tanjung Raya dalam Angka (2005)

4.10. Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat di wilayah studi dapat dilihat dari jenis penyakit yang sering diderita masyarakat. Jenis penyakit yang umum berkembang di kalangan masyarakat meliputi radang saluran pernapasan, disentri dan penyakit kulit. Diantara penyakit tersebut, penyakit disentri dan penyakit kulit merupakan penyakit yang sering diderita masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kondisi wilayah studi yang berada di pinggiran danau, dalam hal ini perairan danau diduga menjadi media (sumber) penularan berbagai bakteri. Hal ini masih ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sanitasi lingkungan dan masih minimnya jumlah sarana kesehatan yang ada di kawasan Danau Maninjau, yakni hanya ada 2 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan 11 unit puskesmas pembantu.

4.11. Isu Pencemaran di Perairan Danau Maninjau

Danau Maninjau sejak tahun 1985 telah berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Semenjak tahun 1992 Danau Maninjau telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas perikanan keramba jaring apung (KJA). Pada mulanya jumlah keramba jaring apung yang diusahakan sebanyak 12 unit. Empat tahun kemudian (1996) terjadi peningkatan jumlah keramba hingga

157 kali lipat atau sebanyak 1886 unit. Tahun berikutnya jumlah keramba mengalami peningkatan lagi yakni mencapai 3.500 unit keramba. Pada tahun 1997 terjadi musibah kematian masal ikan akibat penurunan kualitas air, sehingga jumlahnya KJA mengalami penurunan menjadi 2.856 unit. Semenjak tahun 2000 jumlah KJA di perairan Danau Maninjau terus mengalami peningkatan, yakni dari 3.856 unit menjadi 8.251 unit pada tahun 2005 dengan jumlah petani ikan sebanyak 677 kepala keluarga. Pada bulan Maret 2006 jumlah keramba di perairan Danau Maninjau sudah mencapai 8.955 unit dengan jumlah petani ikan sebanyak 1.264 kepala keluarga.

Kegiatan budidaya perikanan dalam KJA ini berkembang hampir pada seluruh kawasan perairan danau. Pada umumnya keramba yang diusahakan menggunakan model rakit dari kayu (bambu) dengan ukuran 7x7x4 meter . Ikan-ikan dalam KJA ini diberi makan dengan pakan buatan (pellet). Peningkatan jumlah KJA di perairan danau juga telah meningkatkan limbah KJA, yang pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan perairan. Terjadinya eutrofikasi yang lebih cepat dengan frekuensi yang sering, sehingga menyebabkan mutu perairan menjadi menurun. Hal ini merupakan salah satu contoh dampak dari peningkatan jumlah limbah KJA. Demikian juga halnya dengan limbah sisa pakan dan kotoran ikan yang menumpuk di dasar perairan danau, untuk selanjutnya mengalami dekomposisi atau penguraian.

Peningkatan buangan bahan organik ke dasar perairan danau akan merangsang aktivitas bakteri, jamur dan makro-invertebrata, sehingga meningkatkan konsumsi oksigen di sedimen. Akibat jumlah sisa pakan cukup banyak, menyebabkan terjadinya kondisi anaerob di daerah perairan. Oleh karena itu maka kejadian kematian ikan masal pernah terjadi, disebabkan karena adanya pengadukan (pembalikan) massa air yang disebut dengan turnover (umbalan) pada saat penggantian musim kemarau ke musim hujan atau pada saat terjadinya angin kencang yang telah menelan kerugian yang sangat besar.

Kegiatan budidaya KJA secara langsung akan berpengaruh buruk terhadap kualitas perairan danau. Hal ini disebabkan dari budidaya KJA terjadi penambahan yang terus menerus dan penumpukan bahan organik yang berasal dari sisa pakan dan sisa metabolisme, sehingga akan meningkatkan unsur hara di

perairan danau. Unsur hara yang berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi, yang salah satu indikatornya adalah meningkatnya kekeruhan air (Henderson et al., 1987). Kekeruhan ini dapat disebabkan oleh tingginya konsentrasi fosfat, terutama yang berasal dari sisa pakan ikan. Hasil penelitian Syandri (2001) melaporkan bahwa limbah yang masuk ke perairan danau dari aktivitas 2.410 unit KJA setiap bulannya adalah 77,49 ton protein limbah, 12,3984 ton nitrogen limbah dan 26,95 ton urea.

Tingginya konsentrasi fosfat, selain dari sisa pakan diduga juga berasal dari limbah manusia dan limbah domestik lainnya yaitu berupa tinja dan deterjen. Setiap tahunnya beban limbah fosfor (P) dari deterjen yang masuk ke perairan danau berjumlah 9,02 ton (LPP-UMJ, 2006). Hal ini akan menstimulir peningkatan kandungan fosfat dan kekeruhan di perairan danau.

Sedimentasi sebagai akibat erosi dari pemanfaatan lahan di daerah cathment area dan daerah sempadan danau akan menyebabkan terjadinya pendangkalan danau, sehingga mempengaruhi elevasi air danau. Erosi juga menyebabkan meningkatnya kekeruhan di badan air, sehingga mengurangi penetrasi cahaya yang masuk ke badan air tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan produksi primer perairan danau.