8

A. Kajian Teori 1. Pembelajaran Kimia

Berdasarkan UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Kunandar (2009: 287) pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran dalam KTSP merupakan pembelajaran dimana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa, sistem penyampaian, dan indikator pencapaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan dimulai.

Menurut Gagne dan Briggs (1974) pembelajaran adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi belajar peserta didik. Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Dalam pembelajaran guru mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran serta menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mempelajarinya sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik karena pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif yang berupa dialog interaktif (Suprijono, 2009: 13).

Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, transformasi, dinamika, dan energitika zat. Ilmu kimia merupakan produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, teori, prinsip, dan hukum) temuan saintis dan proses (kerja ilmiah). Sebagian aspek kimia bersifat ”kasat mata” (visible), artinya dapat dibuat fakta konkretnya dan sebagian aspek lain bersifat abstrak atau ”tidak

kasat mata” (invisible), artinya tidak dapat dibuat fakta konkritnya. Aspek kimia yang tidak dapat dibuat fakta konkretnya harus bersifat ”kasat logika”, artinya kebenaran dapat dibuktikan dengan logika matematika sehingga rasionalitasnya dapat dirumuskan/ diformulasikan (Depdiknas, 2003: 2).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kimia merupakan suatu proses interaksi antara unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang memungkinkan proses belajar dapat berlangsung dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang berupa produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, teori, prinsip, dan hukum) temuan saintis dan proses (kerja ilmiah). Usaha yang dilakukan guru hanya merupakan serangkaian peristiwa yang dapat mempengaruhi siswa belajar.

2. Belajar

Banyak definisi belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang pada hakekatnya mengandung arti atau pengertian yang sama. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 16) “Belajar merupakan proses internal yang kompleks, hal ini karena melibatkan seluruh mental, seperti ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik”.

Menurut Aunurrahman (2009 : 36) belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini dapat berupa manusia atau obyek obyek lain yang memungkinkan individu memperoleh

pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, baik pengalaman atau

pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya akan tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinnya interaksi.

Belajar adalah proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin

disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya. (Situmorang, 2005:173)

Keberhasilan dalam belajar tidak hanya ditentukan kemampuan individu. Slameto (2010: 54-71) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi dua golongan yakni faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor Intern, meliputi:

1) Faktor Jasmaniah : Faktor kesehatan dan cacat tubuh.

2) Faktor Psikologis : Inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan serta kemampuan memori.

3) Faktor Kelelahan. b. Faktor Ekstern, meliputi:

1) Faktor Keluarga : Cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan.

2) Faktor Sekolah : Metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standard pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.

3) Faktor Masyarakat : Kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku baik pengetahuan maupun sikap yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

3. Kemampuan Numerik

Pengertian kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 623) disebutkan bahwa “kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan atau kebolehan untuk melakukan sesuatu”. Sedangkan pengertian numerik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 695) “numerik

berarti berwujud angka, sifat angka, atau sistem angka”. Dari kedua pengertian tersebut, kemampuan numerik adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan hitung menghitung dengan menggunakan angka atau kemampuan untuk mengungkapkan relasi dan mengenai konsep-konsep menurut angka-angka.

Kemampuan numerik merupakan kemampuan standar tentang angka dan kemampuan melakukan perhitungan-perhitungan yang juga merupakan bagian dari aktivitas matematika. Kemampuan ini penting, baik untuk dapat melakukan perhitungan dengan cepat maupun untuk pemecahan masalah-masalah aritmatika.

Untuk mengetahui kemampuan numerik atau angka-angka digunakan tes kemampuan numerik. Dewa Ketut Sukardi (2004: 122) mengemukakan bahwa ”tes kemampuan numerik adalah tes yang dipergunakan untuk mengungkap bagaimana baiknya seseorang memahami ide-ide yang diekspresikan dalam bentuk angka-angka, dan bagaimana jelasnya seseorang dapat berfikir dengan angka-angka”. Tes kemampuan numerik ini dirancang

untuk mengungkap pemahaman relasi dengan angka-angka dan

mempermudah dalam menangani konsep menurut angka-angka.

Tipe soal kemampuan numerik disusun berupa perhitungan aritmatika. Hal ini untuk menghindari unsur-unsur bahasa dimana kemampuan membaca memiliki peranan yang berarti.

Kemampuan numerik penting artinya dalam mata pelajaran menengah seperti matematika, fisika dan kimia. Dalam mata pelajaran kimia ada beberapa materi pokok bahasan yang memerlukan pemahaman konsep dan perhitungan. Salah satu di antaranya adalah materi pokok hidrolisis. Salah satu cakupan kemampuan numerik dalam materi hidrolisis adalah pada perhitungan akar kuadrat dan logaritma.

4. Kreativitas

Kreativitas adalah salah satu kemampuan utama yang memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Banyak definisi kreativitas yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi konseptual

kreativitas dari beberapa ahli antara lain: a) Menurut Utami Munandar (2004:13), kreativitas menunjukkan ada tiga tekanan kemampuan yaitu: (1) kemampuan membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada; (2) kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban; (3) kemampuan yang secara operasional mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan orisionalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan, b) Guilford dengan analisis faktornya menemukan ciri yang menjadi sifat kemampuan berpikir kreatif meliputi kelancaran, kelenturan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berpikir, dan ciri-ciri ini dioperasionalisasikan dalam tes berpikir divergen (Munandar, 2004: 10), c) Menurut Rhode kreativitas didefinisikan ke dalam empat jenis dimensi yaitu Person (potensi daya kreatif yang ada pada setiap pribadi), Process

(mendapatkan jawaban, metode, atau cara-cara baru dalam menghadapi suatu masalah), Press (hasrat dan motivasi yang kuat untuk berkreasi), Product

(hasil dari keunikan pribadinya dalam interaksi dengan lingkungannya) (Hawadi, Wihardjo & Wiyono, 2001: 3), d) Menurut Seidel, kreativitas adalah kemampuan untuk menghubungkan dan mengaitkan, kadang-kadang dengan cara yang ganjil, namun mengesankan, dan ini merupakan dasar pendayagunaan kreatif dari daya rohani manusia dalam bidang atau lapangan manapun (Chandra,2000:15).

Adapun definisi operasional dari kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Kreativitas merupakan hasil interaksi dengan lingkungan dan dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Menurut Utami Munandar (2004: 10-11), ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif antara lain:

a. Keterampilan berpikir lancar, yaitu kemampuan mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan. Perilaku siswa

yang menunjukkan keterampilan berpikir lancar adalah 1) mengajukan banyak pertanyaan, 2) menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, 3) mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah, 4) lancer mengemukakan gagasan.

b. Keterampilan berpikir luwes, yaitu kemampuan menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi serta dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Perilaku siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir luwes adalah 1) memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu objek, 2) jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan macam-macam cara untuk memecahkannya, 3) memberikan pertimbangan terhadap situasi yang berbeda dari yang diberikan orang lain, 4) menerapkan konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda.

c. Keterampilan berpikir rasional, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik dan mampu membuat kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsure-unsur. Perilaku siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir rasional adalah 1) memikirkan masalah yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, 2) mempertanyakan cara yang lama dan berusaha untuk memikirkan cara yang baru, 3) setelah membaca atau mendengar gagasan-gagasan, bekerja untuk menemukan penyelesaian yang baru.

d. Keterampilan memperinci atau mengelaborasi, yaitu mampu memperkaya

dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. Perilaku siswa yang menunjukkan keterampilan mengelaborasi adalah 1) mencari arti yang lebihh mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci, 2) mencoba atau menguji detail-detail untuk melihat arah yang akan ditempuh.

e. Keterampilan menilai atau mengevaluasi, yaitu kemampuan

memnentukan patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana sehat, atau suatu tindakan bijaksana serta mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka. Perilaku

siswa yang menunjukkan keterampilan menilai adalah 1) member pertimbangan atas dasar sudut pandangnya sendiri, 2) merancang suatu rencana kerja dari gagasan-gagasan yang tercetus, 3) menentukan pendapat dan bertahan terhadapnya, 4) mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai suatu keputusan.

Hawadi dkk (2001:13-15), melihat pentingnya kreativitas dalam kehidupan secara nyata :1) Dengan kreatifnya seseorang dapat melakukan pendekatann secara bervariasi dan memilih bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu persoalan, 2) Suatu karya kreatif sebagai hasil kreativitas seseorang dapat menimbulkan kepuasan pribadi yang tak terhingga, 3) Kreativitas penting dipahami untuk para pendidik (guru) terutama dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar dalam membimbing dan mengantarkan anak didik kepada pertumbuhan dan perkembangan pretasinya secara optimal.

Tes kreativitas memiliki bentuk verbal dan figural. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia telah menyusun tes kreativitas verbal yang telah distansdarisasi untuk digunakan di Indonesia. Tes ini disusun berdasarkan model struktur intelek Guilford. Di dalam tes ini terdapat 5 operasi mental yaitu kognisi, ingatan, produksi, divergen, produksi konvergen dan evaluasi. Tes kreativitas yang dimaksud memiliki enam subtes yang harus diujikan. Keenam subtes dari tes kreativitas verbal adalah sebagai berikut :

a. Permulaan kata

Pada subtes ini subjek harus memikirkan sebanyak mungkin kata yang mulai dengan susunan huruf tertentu sebagai rangsang. Tes ini mengukur “kelancaran dalam kata,” yaitu kemampuan untuk menemukan kata yang memenuhi persyaratan struktural tertentu. Misalnya kepada anak diberikan huruf "k" dan "a". Kemudian ia diminta untuk membentuk sebanyak mungkin kata yang bisa dibentuk dari kedua huruf tadi. Umpamanya anak menjawab "kami", "kapal", "karung" dan sebagainya.

b. Menyusun Kata

Pada subtes ini subjek harus menyusun sebanyak mungkin kata dengan menggunakan huruf-huruf dari satu kata yang diberikan sebagai stimulus. Seperti tes Permulaan Kata, tes ini mengukur “kelancaran kata,” tetapi tes ini juga menuntut kemampuan dalam reorganisasi persepsi. Kepada anak diberikan kata tertentu, semisal "proklamasi". Nah, berdasarkan kata tersebut anak diminta membentuk kata-kata lain sebanyak mungkin. Misalnya anak akan menjawab "kolam", "lama", "silam" dan lain-lain.

c. Membentuk Kalimat Tiga Kata

Pada subtes ini, subjek harus menyusun kalimat yang terdiri dari tiga kata, huruf pertama untuk setiap kata diberikan sebagai rangsang, akan tetapi urutan dalam penggunaan ketiga huruf tersebut boleh berbeda-beda, menurut kehendak subjek. Misalnya kepada anak diberi tiga huruf, yakni "a", "m", dan "p". Lalu mintalah ia menyusun sebanyak mungkin kalimat-kalimat yang diawali dari huruf-huruf yang diberikan tadi, dengan urutan yang boleh diubah-ubah. Umpamanya, jawabanya adalah "Ani makan pisang" atau "Mana payung Anton".

d. Sifat-sifat yang sama

Pada subtes ini, subjek harus menemukan sebanyak mungkin objek yang semuanya memiliki dua sifat yang ditentukan. Tes ini merupakan ukuran dari “kelancaran dalam memberikan gagasan,” yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang memenuhi persyaratan. Misalnya anak mendapat soal mengenai sifat bulat dan keras. Anak dimita untuk memikirkan dan menyebutkan sebanyak mungkin benda-benda yang memiliki sifat/ciri-ciri tersebut. Jawabannya mungkin adalah bola tenis, kelereng, roda kursi, dan sebagainya.

e. Macam-macam penggunaan

Pada subtes ini, subjek harus memikirkan sebanyak mungkin penggunaan yang tidak lazim (tidak biasa) dari benda sehari-hari. Tes ini merupakan ukuran dari “kelenturan dalam berfikir,” karena dalam tes ini subjek harus dapat melepaskan diri dari kebiasaan melihat benda sebagai alat

untuk melakukan hal tertentu saja. Selain mengukur kelenturan berpikir, tes ini juga mengukur orisinalitas dalam berpikir. Orisinalitas ditentukan secara statistis, dengan melihat kelangkaan jawaban itu diberikan. Contohnya, anak akan diberi benda yang ditemuinya sehari-hari. Akan tetapi, ia justru diminta untuk membuat sesuatu yang tak biasa dengan benda tersebut. Umpamanya, ketika anak diberi surat kabar, ia menggunakannya untuk membuat kapal-kapalan, topi, bola, dan sebagainya, bukan sebagai bahan bacaan.

f. Apa Akibatnya

Pada subtes ini, subjek harus memikirkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dari suatu kejadian hipotesis yang telah ditentukan sebagai stimulus. Tes ini merupakan ukuran dari kelancaran dalam memberikan gagasan digabung dengan “elaborasi,” diartikan sebagai kemampuan untuk

dapat mengembangkan suatu gagasan, memperincinya, dengan

mempertimbangkan macam-macam implikasi. Anak mendapat pertanyaan mengenai situasi tertentu yang dalam keadaan nyata tak pernah terjadi. Nah, mintalah anak untuk menjawab apa kira-kira akibatnya bila situasi tersebut betul-betul terjadi. Dalam hal ini, anak dituntut untuk bebas berimajinasi. Contohnya adalah pertanyaan, "Apa jadinya bila semua orang di dunia ini pandai?" atau, "Apa akibatnya jika setiap orang bisa mengetahui pikiranmu?"

5. Prestasi Belajar

Penilaian prestasi belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotoris (Sudjana. 2005: 3).

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan kompetensi didasarkan pada klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu:

a. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi dan membuat.

b. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. c. Ranah psikomotor, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan

kemampuan bertindak yang meliputi gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perspektual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif.

(Sudjana. 2005: 22-23) Prestasi belajar yang didapatkan dapat memotivasi siswa untuk terus meningkatkan prestasi belajarnya dan sebagai refleksi bagi guru untuk terus berusaha memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan. Dalam penelitian ini prestasi belajar yang diukur adalah aspek kognitif dan aspek sikap.

a. Aspek kognitif

Aspek kognitif adalah aspek yang mencakup kemampuan intelektual. Penguasaan kognitif dapat diukur melalui tes, baik tes tulis maupun tes lisan, portofolio atau kumpulan tugas.Dalam aspek kognitif, dikenal adanya taksonomi Bloom. Tujuan ranah kognitif berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan informasi serta mengembangkan keterampilan intelektual. Taksonomi atau penggolongan tujuan ranah kognitif oleh Bloom mengemukakan adanya enam tingkat (Sudijono, 2008: 50)yaitu:

1) Pengetahuan (knowledge), yaitu yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya.

2) Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik

dikatakan memahami tentang materi pelajaran apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian dengan lebih terperinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 3) Penerapan atau aplikasi (application) adalah kesanggupan seseorang

untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret.

4) Analisis (analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-faktor lainnya.

5) Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation) merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai atau ide, misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih salah satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada.

6) Membuat (create) merupakan tingkatan tertinggi yaitu

menggabungkan atau memadukan beberapa bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjadi suatu bentuk kesatuan pola yang baru.

b. Aspek sikap

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.

Penilaian Autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.

Ketuntasan Belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.

Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah /Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan dalam bentuk penilaian Autentik dan non-autentik.

1) Bentuk penilaian Autentik mencakup penilaian berdasarkan pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, projek, produk, jurnal, kerja laboratorium, dan unjuk kerja, serta penilaian diri.

2) Bentuk penilaian non-autentik mencakup tes, ulangan, dan ujian.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk: a) mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;

b) menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;

c) menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik diterapkan berdasarkan prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum berlaku untuk semua bentuk penilaian. Prinsip umum meliputi sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Prinsip khusus berlaku untuk masing-masing bentuk penilaian. Prinsip khusus mengacu kepada karakteristik pendekatan, model, dan instrumen yang digunakan. Prinsip khusus untuk Penilaian Autentik meliputi:

a) materi penilaian dikembangkan dari kurikulum; b) bersifat lintas muatan atau mata pelajaran; c) berkaitan dengan kemampuan peserta didik; d) berbasis kinerja peserta didik;

e) memotivasi belajar peserta didik;

f) menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik;

g) memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya;

h) menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan

keterampilan;

i) mengembangkan kemampuan berpikir divergen;

j) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran; k) menghendaki balikan yang segera dan terus menerus; l) menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata; m) terkait dengan dunia kerja;

n) menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata; dan

o) menggunakan berbagai cara dan instrumen;

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik menggunakan acuan kriteria. Merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh

Pendidik mencakup kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.

1) Sasaran penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik terhadap kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial meliputi tingkatan sikap: menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai spiritual dan nilai sosial.

2) Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik terhadap kompetensi pengetahuan meliputi tingkatan kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif.

3) Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik terhadap kompetensi keterampilan mencakup keterampilan abstrak dan keterampilan konkrit.

a) Keterampilan abstrak merupakan kemampuan belajar yang meliputi: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ mencoba, menalar/ mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

b) Keterampilan konkrit merupakan kemampuan belajar yang

meliputi: meniru, melakukan, menguraikan, merangkai,

memodifikasi, dan mencipta.

Sasaran penilaian digunakan sesuai dengan karakteristik muatan pembelajaran.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan terhadap penguasaan tingkat kompetensi sebagai capaian pembelajaran. Tingkat kompetensi merupakan batas minimal pencapaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Kompetensi sikap dinyatakan dalam deskripsi kualitas berdasarkan modus. Kompetensi pengetahuan untuk kemampuan berpikir pada berbagai tingkat pengetahuan dinyatakan dalam predikat berdasarkan skor rerata. Kompetensi keterampilan dinyatakan dalam deskripsi kemahiran berdasarkan rerata dari capaian optimum. Penguasaan tingkat kompetensi

dinyatakan dalam bentuk deskripsi kemampuan dan/atau skor yang dipersyaratkan pada tingkat tertentu. Khusus untuk SD/MI Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik terhadap kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan dinyatakan dalam bentuk deskripsi.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik untuk kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan menggunakan skala penilaian. Skala penilaian untuk kompetensi sikap menggunakan rentang predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). Skala penilaian untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan rentang angka dan huruf 4,00 (A) - 1,00 (D) dengan rincian sebagai berikut:

a) 3,85 - 4,00 dengan huruf A; b) 3,51 - 3,84 dengan huruf A-; c) 3,18 - 3,50 dengan huruf B+; d) 2,85 - 3,17 dengan huruf B; e) 2,51 - 2,84 dengan huruf B-; f) 2,18 - 2,50 dengan huruf C+; g) 1,85 - 2,17 dengan huruf C; h) 1,51 - 1,84 dengan huruf C-; i) 1,18 - 1,50 dengan huruf D+; dan j) 1,00 - 1,17 dengan huruf D.

Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan meliputi:

a) ketuntasan penguasaan substansi

Ketuntasan penguasaan substansi merupakan ketuntasan belajar peserta didik untuk setiap kompetensi dasar yang ditetapkan.

Ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan belajar dalam: setiap semester; dan setiap tahun pelajaran.

i) Ketuntasan belajar dalam setiap semester merupakan keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari setiap muatan pembelajaran dalam satu semester.

ii) Ketuntasan belajar dalam setiap tahun pelajaran

merupakan keberhasilan peserta didik menguasai

kompetensi dari setiap muatan pembelajaran pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun pelajaran untuk menentukan kenaikan kelas.

Modus untuk ketuntasan kompetensi sikap ditetapkan dengan predikat Baik. Skor rerata untuk ketuntasan kompetensi pengetahuan paling kecil 2,67. Capaian optimum untuk ketuntasan kompetensi keterampilan ditetapkan paling kecil 2,67.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian. Instrumen penilaian untuk kompetensi pengetahuan paling sedikit memuat komponen materi, konstruksi, dan bahasa. Instrumen penilaian untuk kompetensi keterampilan paling sedikit memuat komponen materi dan konstruksi. Instrumen penilaian untuk kompetensi sikap paling sedikit memuat materi.

(Permendikbud 104, 2014)

6. Materi Pokok Hidrolisis

a. Jenis Garam dan Reaksi Hidrolisis

Hidrolisis adalah reaksi kimia memecah molekul air (H2O)

menjadi kation hidrogen (H+) dan anion hidroksida (OH−) melalui suatu proses kimia. Hidrolisis garam adalah penguraian air oleh garam atau reaksi air dengan ion-ion garam. Pada penguraian air dengan garam tersebut dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu:

1) Ion garam bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, sehingga menyebabkan [H+] dalam air bertambah dan akibatnya [H+] > [OH-], maka larutan bersifat asam.

2) Ion garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH-, sehingga di dalam sistem [H+], [OH-], akibatnya larutan bersifat basa.

3) Ion garam tersebut tidak bereaksi dengan air, sehingga [H+] dalam air akan tetap sama dengan [OH-], maka air akan tetap netral (pH = 7)

Ion dianggap bereaksi dengan air, bila ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah, sebab bila menghasilkan asam atau basa kuat maka hasil reaksinya akan segera terionisasi sempurna dan kembali menjadi ion-ionnya.

Jika suatu garam dianggap merupakan hasil reaksi dari suatu asam dengan basa, maka ditinjau dari asam dan basa pembentuknya ada 4 jenis garam yang dikenal sebagai berikut:

1) Garam yang Terbentuk dari Asam Lemah dan Basa Kuat

Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Ion tersebut bila bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan bersifat basa.

Contoh:

CH3COONa(aq) CH3COO-(aq) + Na+(aq)

Ion CH3COO- bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan: CH3COO-(aq) + H2O(l) CH3COOH(aq) + OH-(aq)

Adanya ion OH- yang dihasilkan dari reaksi kesetimbangan tersebut mengakibatkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih sedikit daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan bersifat basa. Dari 2 ion yang dihasilkan oleh garam pada contoh tersebut, hanya ion CH3COO

-yang mengalami hidrolisis, sedangkan ion Na+ tidak bereaksi dengan air sebab NaOH yang terjadi akan segera terionisasi menghasilkan ion Na+ kembali. Hidrolisisi ini disebut hidrolisis sebagaian (hidrolisis parsial),

sebab hanya sebagian ion (ion CH3COO-) yang mengalami reaksi

hidrolisis.

Jadi, garam yang berasal dai asam lemah dan basa kuat aan terhidrolisis sebagian (parsial) dan bersifat basa.

2) Garam yang Terbentuk dari Asam Kuat dan Basa Lemah

Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Ion tersebut bila bereaksi dengan air akan menghasilkan ion H+ yang menyebabkan larutan bersifat asam.

Contoh:

NH4Cl(aq) NH4+(aq) + Cl-(aq)

Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan.

NH4+(aq) + H2O(l) NH4OH(aq) + H+(aq)

Adanya ion H+ yang dihasilkan dari reaksi kesetimbangan tersebut mengakibatkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih banyak daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan bersifar asam. Dari dua ion yang dihasilkan oleh garam pada contoh tersebut, hanya ion NH4+ yang

mengalami hidrolisis, sedangkan ion Cl- tidak bereaksi dengan air sebab HCl yang terjadi akan segera terionisasi menghasilkan ion Cl- kembali. Hidrolisisi ini juga disebut hidrolisis sebagian (hidrolisis parsial), sebab hanya sebagian ion yang mengalami reaksi hidrolisis.

Jadi, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis sebagian (parsial) dan bersifat asam.

3) Garam yang Terbentuk dari Asam Lemah dan Basa Lemah

Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air terionisasi, dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air.

Contoh:

NH4CN(aq) NH4+(aq) + CN-(aq)

Ion NH4+ bereaksi dengan air membetuk reaksi kesetimbangan,

NH4+(aq) + H2O(l) NH4OH(aq) + H+(aq)

CN-(aq) + H2O(l) HCN(aq) + OH-(aq)

Oleh karena reaksi kedua ion garam tersebut masing-masing menghasilkan ion H+ dan ion OH-, maka sifat larutan garam ini ditentukan oleh harga tetapan kesetimbangan dari asam lemah dan basa lemah yang terbentuk.

Hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah merupakan hidrolisis total, sebab kedua ion garam mengalami reaksi hidrolisisi dengan air. Sifat larutan ditentukan oleh harga tetapan kesetimbangan asam (Ka) dan tetapan kesetimbangan basa (Kb) dari kedua

reaksi tersebut.

4) Garam yang Terbentuk dari Asam Kuat dan Basa Kuat

Ion-ion yang dihasilkan dari ionisasi garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak ada yang bereaksi dengan air, sebab ion-ion yang bereaksi akan segera terionisasi kembali secara sempurna.

Contoh:

NaCl(aq) Na+(aq) + Cl-(aq)

Ion Na+ dan ion Cl- di dalam larutan tidak mengalami reaksi dengan air, sebab reaksi air dengan ion Na+ yang menghasilkan NaOH akan segera terionisasi kembali menjadi ion Na+. Hal ini disebabkan NaOH merupakan basa kuat yang terionisasi sempurna. Demikian pula bila ion Cl- bereaksi dengan air maka HCl yang terjadi akan segera terionisasi sempurna menjadi ion Cl- kembali, sebab HCl merupakan asam kuat yang terionisasi sempurna.

Kesimpulannya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat

tidak mengalami hidrolisis. Oleh karena itu, [H+] dan [OH-] dalam air tidak terganggu, sehingga larutan bersifat netral.

b. Nilai pH Larutan Garam

Perubahan nilai pH air di dalam larutan garam diakibatkan adanya reaksi hidrolisis ion garam oleh air tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan nilai pH suatu larutan garam perlu dilakukan tinjauan reaksi kesetimbangan hidrolisis yang terjadi.

1) Garam yang Berasal dari Asam Lemah dan Basa Kuat

Jika asam lemah yang digunakan diberi simbol HA, maka basa konjugasinya punya simbol A-, sehingga reaksi hidrolisis dapat ditulis:

A-(aq) + H2O(l) HA(aq) + OH-(aq), dan tetapan

kesetimbangannya adalah:

= [ ][ ]

[ ]

Berdasarkan reaksi di atas, [HA] = [OH-], maka

= [ ][ ] [ ] = [ ] [ ] [ ] = [ ] [ ] = [ ] Dimana = , jadi [ ] = [ ]

dengan: Kw = tetapan ionisasi air (10-14)

Ka = tetapan ionisasi asam HA

[A-] = konsentrasi ion garam yang terhidrolisis

2) Garam yang berasal dari Asam Kuat dan Basa Lemah

Jika basa lemah yang digunakan diberi simbol BOH, maka basa konjugasinya punya simbol B+, sehingga reaksi hidrolisis dapat ditulis: B+(aq) + H2O(l) BOH(aq) + H+(aq)

Dengan cara yang sama diperoleh nilai konsentrasi ion H+:

[ ] = [ ]

dengan: Kw = tetapan ionisasi air (10-14)

Kb = tetapan ionisasi asam BOH

[B+] = konsentrasi ion garam yang terhidrolisis

Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah terhidrolisis total. Misalnya garam MZ yang berasal dari basa lemah MOH dan asam lemah HZ. Reaksi hidrolisis yang terjadi adalah:

M+(aq) + Z-(aq) + H2O(l) MOH(aq) + HZ(aq) = [ ][ ]

[ ][ ]

Jika dikalikan dengan [ ][ ]

[ ][ ] akan diperoleh: = [ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] =

Dan jika disubstitusikan, maka diperoleh persamaan untuk menentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan:

[ ] =

Dari rumus di atas, maka nilai pH larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah tidak tergantung pada konsentrasi ion-ion garam dalam larutan tetapi tergantung pada nilai Ka dan Kb dari asam dan

basa pembentuknya.

Jika Ka = Kb maka larutan akan bersifat netral (pH = 7)

Jika Ka > Kb maka larutan akan bersifat asam (pH < 7)

Jika Ka < Kb maka larutan akan bersifat basa (pH > 7)

(Purba, 2007:)

Keberhasilan proses belajar mengajar merupakan hal utama dalam melaksanakan pendidikan di sekolah yang ditentukan oleh tercapainya tujuan pembelajaran, hal itu harus didukung oleh pemilihan metode yang sesuai serta alat penilaian yang dapat mengukur keberhasilan dari proses belajar mengajar.

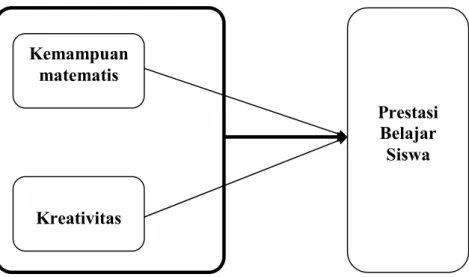

Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan efektif. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh adalah kemampuan numerik dan kreativitas. Dalam hal mempelajari ilmu kimia, kemampuan numerik dan kreativitas dalam diri siswa dapat menjadi faktor internal yang berpengaruh pada prestasi belajar siswa.

Sebagian besar pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 2 Karanganyar masih dilakukan secara konvensional (teacher centered), dan belum dilakukan pembelajaran secara student centered. Metode yang digunakan yakni ceramah, meskipun terkadang guru menggunakan metode diskusi. Keikutsertaan siswa untuk terlibat secara aktif belum terlihat, siswa hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru tanpa adanya interaksi apakah siswa ingin bertanya atau sekedar mencatat pelajaran. Akibat dari kebiasaan tersebut siswa menjadi kurang kreatif dalam memecahkan masalah, partisipasi rendah, kerja sama dalam kelompok tidak optimal, kegiatan belajar mengajar kurang efisien dan pada akhirnya hasil belajar menjadi rendah.

Siswa di SMA Negeri 2 Karanganyar menganggap pelajaran kimia adalah pelajaran yang sulit dipahami dan abstrak, sehingga konsep yang tertanam tidak kuat dan hasil yang dicapai kurang maksimal, keaktifan dan potensi yang ada pada diri siswa kurang terlatih. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang masih sulit memahami dan menguasai materi kimia sehingga prestasi belajar siswa rendah. Terutama pada materi hidrolisis yang membutuhkan ketekunan siswa membaca, pemahaman konsep, daya hafalan, dan latihan soal.

Dalam mempelajari materi hidrolisis yang perhitungan dan pemahaman konsep, berkaitannya dengan kemampuan numerik yang dimiliki siswa. Semakin tinggi kemampuan numerik yang dimiliki oleh siswa, semakin mudah pula siswa

dalam mempelajari suatu konsep perhitungan. Dari pemikiran tersebut, dimungkinkan ada pengaruh kemampuan numerik terhadap prestasi belajar siswa, sehingga bahwa kemampuan numerik berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, dimana siswa yang memiliki kemampuan numerik tinggi memiliki prestasi belajar kognitif yang lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan numerik rendah.

Begitu pula dengan kreativitas yang dimiliki siswa. Semakin tinggi kreativitas seorang siswa dalam pembelajaran, semakin mudah pula siswa dalam mempelajari suatu informasi. Sehingga dimungkinkan pula bahwa kreativitas berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, dimana siswa yang memiliki kreativitas tinggi memiliki prestasi belajar kognitif yang lebih baik daripada siswa yang memiliki kreativitas rendah.

Untuk memperjelas kerangka berpikir di atas, maka dapat digambarkan seperti Gambar 1. dibawah ini:

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

Kemampuan matematis Kreativitas Prestasi Belajar Siswa

1. Terdapat hubungan kemampuan numerik dengan prestasi belajar siswa pada materi pokok Hidrolisis.

2. Terdapat hubungan kreativitas dengan prestasi siswa pada materi pokok Hidrolisis.

3. Terdapat hubungan kemampuan numerik dan kreativitas dengan prestasi belajar siswa pada materi pokok Hidrolisis.