Karakter Molekuler Chilli Veinal Mottle Potyvirus

Chilli veinal mottle potyvirus (ChiVMV) adalah salah satu virus penyebab penyakit pada tanaman cabai. Virus tersebut pertamakali diisolasi oleh Burnett pada tahun 1947 dari Capsicum annuum di Malaysia. Partikel virus berbentuk batang lentur dengan panjang sekitar 750 nm dan diameter kira-kira 12 nm (International Taxonomy on Committee of Viruses, 2002). ChiVMV termasuk dalam kelompok atau genus Potyvirus (famili Potyviridae) dengan genom berupa RNA utas tunggal berorientasi positif (+ ssRNA) berukuran 9711 nukleotida (nt) (Fauquet et al. 2005). Genus Potyvirus sendiri termasuk kelompok virus yang paling banyak menyerang tanaman, yaitu mencapai lebih dari 100 jenis virus ( Ong 1995).

Potyvirus memiliki selubung protein yang berfungsi untuk penularan melalui kutu daun, pergerakan virus dari sel ke sel dan pergerakan virus secara sistemik, pembentukan selubung virus, dan replikasi virus (Tabel 2. 1) (Urcuqui-Inchima et al. 2001). Menurut Moury et al. (2005), ChiVMV dapat dibedakan dari Pepper veinal mottle virus berdasarkan runutan asam amino selubung protein. Tingkat kesamaan runutan asam amino kedua jenis virus tersebut hanya mencapai 80%, sedangkan antara strain yang berbeda dalam spesies yang sama mempunyai tingkat kesamaan mencapai 83%-99% (Fauquet et al. 2005).

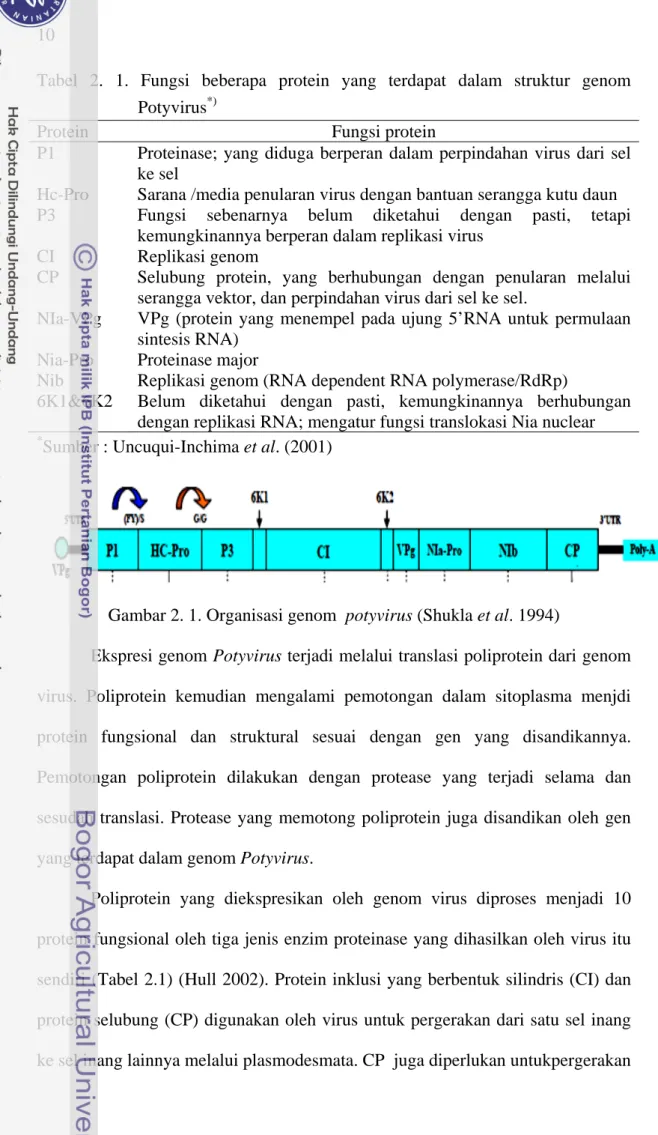

Genom Potyvirus mempunyai satu open reading frame (ORF) yang mengkode 340-350 KDa prekursor poliprotein. Translasi RNA Potyvirus dimulai dari kodon awal AUG pada posisi nukleotida 145-147 dari ujung 5’ genom Potyvirus, kodon stop terletak pada nukleotida ke 9525- 9589 dari ujung 3’ genom Potyvirus dan diikuti oleh sekuen poliadenilasi (poly A) (Gambar 2.1).

Tabel 2. 1. Fungsi beberapa protein yang terdapat dalam struktur genom Potyvirus*)

Protein Fungsi protein

P1 Proteinase; yang diduga berperan dalam perpindahan virus dari sel

ke sel

Hc-Pro Sarana /media penularan virus dengan bantuan serangga kutu daun

P3 Fungsi sebenarnya belum diketahui dengan pasti, tetapi

kemungkinannya berperan dalam replikasi virus

CI Replikasi genom

CP Selubung protein, yang berhubungan dengan penularan melalui

serangga vektor, dan perpindahan virus dari sel ke sel.

NIa-VPg VPg (protein yang menempel pada ujung 5’RNA untuk permulaan

sintesis RNA)

Nia-Pro Proteinase major

Nib Replikasi genom (RNA dependent RNA polymerase/RdRp)

6K1&6K2 Belum diketahui dengan pasti, kemungkinannya berhubungan dengan replikasi RNA; mengatur fungsi translokasi Nia nuclear *

Sumber : Uncuqui-Inchima et al. (2001)

Gambar 2. 1. Organisasi genom potyvirus (Shukla et al. 1994)

Ekspresi genom Potyvirus terjadi melalui translasi poliprotein dari genom virus. Poliprotein kemudian mengalami pemotongan dalam sitoplasma menjdi protein fungsional dan struktural sesuai dengan gen yang disandikannya. Pemotongan poliprotein dilakukan dengan protease yang terjadi selama dan sesudah translasi. Protease yang memotong poliprotein juga disandikan oleh gen yang terdapat dalam genom Potyvirus.

Poliprotein yang diekspresikan oleh genom virus diproses menjadi 10 protein fungsional oleh tiga jenis enzim proteinase yang dihasilkan oleh virus itu sendiri (Tabel 2.1) (Hull 2002). Protein inklusi yang berbentuk silindris (CI) dan protein selubung (CP) digunakan oleh virus untuk pergerakan dari satu sel inang ke sel inang lainnya melalui plasmodesmata. CP juga diperlukan untukpergerakan

virion protein dalam jaringan vaskuler melalui interaksi dengan Hc-Pro pada domain C- dan N- terminalnya. Selain berperan di dalam perpindahan virus pada jaringan vaskuler, HC-Pro juga berfungsi menekan mekanisme pertahanan tanaman menggunakan antiviral yang disebut RNA silencing (pembungkaman RNA). Viral genome-linked protein (VPg) yang berada pada ujung 5’ genom virus adalah protein multifungsi yang berperan pada saat amplifikasi dan pergerakan virus. Protein ini merupakan bagian N-proximal dari protein inklusi inti (NIa) dan terpisah secara autokalatik dari domain C-proximal proteinase (NIa-Pro). VPg berikatan secara kovalen dengan ujung 5’ RNA virus melalui ikatan fosfodiester pada residu asam amino tirosin yang terletak di bagian N-proximal. Keberadaan VPg sangat diperlukan untuk proses infeksi virus. VPg juga berinteraksi dengan faktor inisiasi translasi (eIF(iso)4E) (Schaad et al. 2000), dan diperlukan untuk infeksi secara sistemik (Leornard et al. 2000) Dalam genom Potyvirus terdapat daerah yang tidak berubah (conserved) dan daerah yang bervariasi. Daerah yang conserved adalah daerah Hc-Pro dan Nib. Daerah yang bervariasi adalah P1, P3, dan CP. Protein P3 merupakan daerah yang conserved di antara strain (Eleman et al. 1997) .

Replikasi virus yang mempunyai genom +ssRNA terjadi melalui beberapa tahap, yaitu 1) virus masuk ke dalam sitoplasma tanaman inang, 2) komponen virus akan terpisah antara selubung protein dan asam nukleat, 3) RNA virus bergabung dengan ribosom tanaman inang dan sintesis polimerase untuk replikasi RNA, sehingga dihasil untai negatif RNA, 4) sintesis untai RNA positif dan mRNA protein selubung menggunakan untai RNA negatif sebagai cetakannya, 5) pembentukan subunit protein selubung dalam jumlah besar, dan 6) virion terbentuk melalui penggabungan antara untai positif RNA dengan protein

selubung. Selanjutnya virus menyebar ke sel sekelilingnya melalui plasmodesmata.

Keragaman genetik pada genus Potyvirus telah banyak dilakukan berdasarkan gen-gen yang terlibat didalam pembentukan selubung protein dan daerah 3’UTR. Daerah tersebut diketahui merupakan daerah yang bervariasi

diantara kelompok Potyvirus. Shukla dan Ward (1988) menggunakan runutan

asam amino selubung protein (CP) untuk menilai hubungan kekerabatan berbagai virus dalam kelompok Potyvirus. Hasil kajian tersebut menunjukkan virus-virus yang berbeda mempunyai kesamaan runutan asam amino CP 38% hingga 71%, sedangkan untuk strain dari virus yang sama tingkat kesamaannya mencapai 90% sampai 99%.Demikian pula hasil analisis runutan nukleotida 3’UTR strain-strain Peanut stripe virus (PStV) menunjukkan bahwa strain virus tersebut mempunyai

kesamaan antara 97,9% sampai 100% (Akin 2002). Penelitian mengenai

keragaman pada tingkat molekuler berdasarkan runutan nukleotida sistron penyandi selubung protein dan 3’ UTR dilakukan pula oleh Tsai et al. (2008) pada ChiVMV, dimana tingkat kesamaan asam amino dan runutan nukleotida isolat

ChiVMV di Asia termasuk Indonesia masing-masing berkisar 94,8% dan 89,5%.

Hama dan Penyakit Tanaman Cabai

Selain faktor agronomis yang dapat menghambat produksi cabai, gangguan hama dan penyakit juga menjadi masalah yang utama di dalam budidaya tanaman cabai. Prabaningrum dan Moekasan (1996) melaporkan berbagai hama yang dapat menyerang tanaman cabai seperti kutu daun (Myzus persicae Sulz), Thrips (Thrips parvisipinus Karny), ulat daun (Helicoverpa armigera Hubner), kepik (Empoasca lybica (de Bergevin dan Zanon)), lalat buah (Bactrocera dorsalis Hendel), ulat grayak (Spodoptera litura Fabricius) dan

tungau (Polyphagotarsonemus latus Banks). Direktorat Jendral Perlindungan Tanaman Hortikultura (2009) mencatat beberapa penyakit penting pada tanaman cabai diantaranya adalah antraknosa, bercak daun Cercospora, busuk Phytophthora, layu Fusarium, layu bakteri dan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus seperti Pepper veinal mottle virus(PMMV) , Genimivirus, Cucumber mosaic virus (CMV). Potato virus Y (PVY), Tobacco mosaic virus (TMV).

Gejala Infeksi ChiVMV pada Tanaman Cabai

Menurut Ong (1995) virus ini pertama kali dilaporkan oleh Burnett pada tahun 1947 pada Capsium annum di Malaysia. Selanjutnya virus ini telah menyebabkan penyakit dibanyak negara Asia dimana cabai ditanam secara komersial. Di Indonesia, keberadaan ChiVMV telah dilaporkan oleh Duriat et al. (1989). Gejala yang timbul karena infeksi ChiVMV pada tanaman cabai sangat bervariasi, tergantung pada strain virus, umur tanaman pada waktu terinfeksi, dan lingkungan. Umumnya gejala yang ditimbulkan pada tanaman cabai sangat nyata terlihat pada daun. Daun yang terinfeksi oleh ChiVMV menampakkan gejala belang-belang hijau gelap, bercak-bercak hijau gelap, kadang-kadang pola-pola tersebut menyatu ke tulang daun di dekatnya, leaf cupping, epinasti dan nekrosis (Ong 1995; Sulyo et al. 1995; Chiemsombat dan Kittipakorn 1996).

Daun-daun yang terinfeksi secara umum menjadi kerdil dan mengalami

malformasi. Kadang-kadang buah juga dipengaruhi sehingga menjadi belang-belang atau distorsi sehingga produksi dan kualitasnya menjadi rendah (Shah dan Khalid 2001).

Kisaran Inang dan Mekanisme Penularan ChiVMV

Beberapa penulis melaporkan tanaman yang dapat menjadi inang bagi ChiVMV diantaranya adalah Nicotiana tabacum, N. benthamiana, Physalis minima, P. floridana, C. annum, C. frutescens, N. glutinosa. Nicandra physalodes, Solanum melongena dan S. aethiopicum (Womdim et al. 2001).

ChiVMV dapat ditularkan melalui inokulasi mekanis, penyambungan dan serangga vektor seperti A.craccivora, A. gossypii, A. spiraecola, M. persicae, Toxoptera citricidus, Hystreroneura setariae dan R. maydis secara non persisten, tetapi tidak dapat ditularkan melalui biji (Ong et al. 1979). Infeksi ChiVMV pada tanaman cabai terjadi secara sistemik pada seluruh fase pertumbuhan tanaman.

Deteksi dan Karakterisasi ChiVMV

Deteksi dan karakterisasi ChiVMV pada tanaman cabai, dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya dengan pengamatan gejala, menggunakan teknik serologi molekuler seperti Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) dan Reverse Transcriptase-Polymerase chain reaction (RT-PCR) serta perunutan nukleotida dan asam amino (Tsai et al. 2008). Deteksi melalui pengamatan gejala terkendala adanya kemungkinan tanaman terinfeksi lebih dari satu virus atau terinfeksi virus secara campuran. Serodiagnosis merupakan cara deteksi virus dengan memanfaatkan reaksi antara antigen dan antibodi (Agrios 2005). Metode ini mempunyai banyak keuntungan antara lain cepat, tepat dan dapat digunakan untuk karakterisasi virus serta untuk mengetahui hubungan kekerabatan suatu virus. Metode tersebut dilakukan karena gejala penyakit dari lapang kadang-kadang meragukan sehingga sulit dilakukan identifikasi yang jelas tentang virus yang menyebabkan penyakit tersebut (Hull 2002).

Teknik serologi dengan metode ELISA untuk mendeteksi keberadaan ChiVMV telah banyak digunakan. Hasil deteksi dengan metode tersebut menunjukkan bahwa teknik DAS-ELISA cukup sensitif yaitu mampu mendeteksi ChiVMV sampai pengenceran 1:1000 (Opriana, 2009).

Teknik RT-PCR digunakan untuk virus yang memiliki tipe genom RNA. Enzim transkriptase balik (reverse trancriptase) yang digunakan dalam RT-PCR adalah enzim DNA polimerase dan molekul RNA yang berperan sebagai cetakan didalam mensintesis molekul DNA (cDNA) yang komplementer. RT-PCR adalah metode yang sangat sensitif, cepat dan banyak digunakan untuk mendeteksi virus tanaman seperti ChiVMV, Chysanthemum B carlavirus (CVB) (Tsai et al. 2008; Ram et al. 2005 ).

Analisis perunutan nukleotida dan asam amino saat ini memiliki peranan yang tidak kalah penting didalam melakukan deteksi dan karakterisasi virus. Dari hasil analisis perunutan nukleotidan dan asam amino dapat diketahui tingkat kesamaan nukleotida dan dapat menentukan kelompok suatu virus maupun strain-strain dari virus yang sama (Shukla et al 1994). Analisis tersebut digunakan sebagai pelengkap proses deteksi dan karakterisasi virus. Teknik yang selama ini dilakukan adalah menggunakan inang diferensial, serologi, dan RT-PCR dimana masing-masing metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Inang diferensial atau tanaman indikator merupakan salah satu cara untuk mengarakterisasi masing-masing isolat berdasarkan kesesuaian pada suatu inang. Selain itu dapat juga digunakan untuk mengetahui virulensi masing-masing isolat tersebut. Pada awal perkembangan ilmu virologi penggunaan inang diferensial menjadi salah satu metode yang rutin digunakan untuk mendeteksi dan mengarakterisasi virus tanaman.

Keunggulan masing-masing metode deteksi sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Identifikasi virus dengan kajian biologi memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mempersiapkan tanaman inang indikator, tetapi biaya yang dikeluarkannya tidak banyak. Metode serologi dan RT-PCR adalah metode yang lebih dapat dipercaya dan lebih sensitif sebagai metode pendeteksian virus atau indexing, dibandingkan dengan kajian biologi, sering terjadi bahwa virus tidak terdeteksi pada kajian biologi, tetapi menunjukkan hasil positif dengan metode serologi dan RT-PCR yang dapat mendeteksi virus pada konsentrasi rendah (Moury et al. 2005). Hanya saja metode ini pun masing-masing menemukan kendala, dimana metode RT-PCR tidak dapat membedakan virus pada kelompokan virus yang sama atau tidak dapat mengetahui variabilitas yang terjadi diantara strain-strain virus itu sendiri.

Ketahanan Tanaman terhadap ChiVMV

Sistem pertahanan tanaman terhadap infeksi patogen secara umum terjadi melalui satu atau beberapa cara, yaitu struktural maupun reaksi biokimia. Ketahanan secara struktural adalah bentuk penghambatan fisik oleh tanaman yang mengakibatkan patogen tidak dapat melakukan penetrasi dan berkembang, sedangkan ketahanan secara biokimia, yaitu tanaman menghasilkan senyawa yang bersifat toksik, atau menghambat pertumbuhan patogen (Agrios 2005).

Tanaman yang tahan terhadap virus adalah tanaman yang mampu menghambat replikasi virus dan penyebaran virus di dalam tanaman (Fraser 2000). Ketahanan ini dapat diwujudkan sebagai kemampuan tanaman untuk membatasi perkembangan virus pada sel tertentu sehingga tidak menyebar ke sel lainnya (Hull 2002). Respon tanaman inang terhadap infeksi suatu virus dapat dikelompokan ke dalam tanaman dengan respon rentan dan tahan. Tanaman inang

yang rentan dicirikan oleh adanya gejala yang jelas dan replikasi virus yang tinggi, sementara respon inang yang tahan terdiri atas imun, agak tahan, toleran dan hipersensitif. Imun dicirikan oleh tidak adanya gejala dan ketidakmampuan virus untuk bereplikasi. Toleran dicirikan oleh adanya gejala dan replikasi virus namun tidak mempengaruhi kehilangan hasil. Hipersensitif ditunjukkan oleh adanya gejala khas (lesio lokal) (Fraser 2000).

Untuk mendapatkan kultivar yang tahan terhadap patogen seorang pemulia tanaman biasanya melakukan seleksi atau skrining terhadap beberapa kultivar yang berasal dari koleksi plasma nutfah, kultivar komersial, spesies liar sekerabat, spesies lain dalam satu genus, atau genus lain. Hasil seleksi diperoleh genotipe yang tahan terhadap patogen yang akan dihibridisasi dengan tetua yang mempunyai sifat unggul lainnya seperti produksi yang tinggi. Untuk memindahkan sifat tahan ke tetua yang mempunyai sifat produksi tinggi dapat dilakukan metode back cross atau silang balik selama beberapa kali sehingga diperoleh individu yang mempunyai sifat atau karakter yang tahan terhadap patogen namun memiliki sifat tetua ulang (recurent parents) (Mangoendidjojo 2003)

Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa sampai saat ini belum diperoleh genotipe cabai yang tahan terhadap ChiVMV (Taufik 2005). Walaupun demikian di Indonesia juga telah dilakukan pengujian ketahanan beberapa genotipe cabai terhadap ChiVMV namun, terdapat genotipe cabai yang potensial untuk digunakan di dalam program pemuliaan untuk dikembangkan menjadi kultivar baru yang tahan. Salah satu diantaranya adalah genotipe LV 3633-R asal Indonesia menunjukkan ketahanan terhadap semua isolat ChiVMV (Chiemsombat dan Kittipaqkorn 1996). Di Indonesia juga telah dilakukan pengujian ketahanan

beberapa genotipe cabai terhadap ChiVMV namun, hasil yang diperoleh masih sedikit (Millah 2007; Latifah 2007). Oleh karena itu diperlukan teknik lain yang memungkinkan untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap penyakit, yaitu melalui variasi somaklonal.

Pembentukan Variasi Somaklonal

Kultur in vitro atau kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi

bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik (Gunawan 1988). Teknik ini seringkali dapat menginduksi terjadinya keragaman genetik pada populasi tanaman yang dihasilkan. Oleh karena itu, keragaman genetik yang terjadi akibat kultur in vitro disebut keragaman somaklonal (variation somaclonal) (Larkin dan Scowcroft 1981). Saat ini banyak penelitian yang menekankan pentingnya variasi somaklonal untuk perbaikan tanaman hortikultura. Variasi yang muncul selama proses kultur in vitro disebut variasi somaklonal dan merupakan variasi yang umum terjadi antar tanaman yang berasal dari kultur jaringan atau kultur sel. Menurut Ahloowalia (2001), variasi somaklonal yang terjadi dapat mengakibatkan perubahan. Perubahan tersebut diantaranya adalah defisiensi klorofil, aneuploidi, resistensi terhadap penyakit atau kadang-kadang muncul variasi yang sebelumnya tidak pernah ada di alam. Variasi dapat juga terjadi pada sifat seperti tinggi tanaman, luas daun, panjang daun, ketebalan batang, vigor, pembungaan, fertilitas dan hasil.

Variasi somaklonal akan berguna jika: (1) menambah komponen varian dengan variasi yang tidak terdapat di alam, (2) mengubah satu atau beberapa sifat dari kultivar yang sudah ada sehingga menjadi lebih baik terutama pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif atau spesies yang menyerbuk sendiri. Variasi

somaklonal akan dibatasi penggunaannya jika perubahan yang terjadi terlalu jauh dari harapan atau terlalu drastis dan mengubah banyak gen.

Untuk menghasilkan tanaman somaklonal dengan suatu karakter baru maka perlu diketahui faktor-faktor kritis yang mempengaruhi variasi somaklonal. Faktor-faktor tersebut adalah (1) genotipe, (2) lingkungan kultur (zat pengatur tumbuh), (3) sumber eksplan, dan (4) lama fase kalus dan lama durasi kultur (Arous et al. 2001). Genotipe merupakan faktor penting di dalam menimbulkan variasi somaklonal, karena genotipe dapat mempengaruhi frekuensi regenerasi dan frekuensi variasi somaklonal yang terjadi. Christopher dan Rajam (1999) mencatat frekuensi keragaman genotipe yang tinggi terjadi pada beberapa kultivar cabai Capsicum praetermissum, C. baccatum dan C. annuum cvs. G4.

Menurut Fratini dan Ruiz (2002) banyak bukti menunjukkan variasi somaklonal dipengaruhi oleh pemilihan zat pengatur tumbuh terutama berhubungan dengan jumlah konsentrasi yang ditambahkan dalam media. Zat pengatur tumbuh sitokinin sering digunakan dalam perbanyakan in vitro untuk mendapatkan multiplikasi yang tinggi. Sitokinin terbagi dua kelompok yaitu sitokinin alami dan sintetis. Sitokinin alami (endogen) adalah zeatin dan sitokinin sintetis adalah N6-Benzyl amino purine (BAP) dan Furfuryl acetic acid (kinetin). Berdasarkan struktur kimia, sitokinin adalah turunan adenine (BAP, kinetin, zeatin) dan turunan fenilurea (TDZ). TDZ dan BAP mempunyai respon fisiologi yang sama, yaitu berperan dalam regulasi pembelahan sel, diferensiasi dan pertumbuhan jaringan, organ serta biosintesis klorofil (Gaba 2005). Keefektifan BAP dan TDZ dalam menginduksi multiplikasi tunas berbeda-beda bergantung pada jenis tanamannya. Pada tanaman cabai konsentrasi optimal BAP dan TDZ untuk menginduksi tunas adventif adalah 3 mg/l dan 0,5 mg/l (Khan et al. 2006),

pada tanaman Coffea arabica L. dan C. canephora perlakuan 7 mg/l BAP menghasilkan jumlah tunas per eksplan hampir sama dengan perlakuan 2 mg/l TDZ tetapi persentase eksplan membentuk tunas pada perlakuan TDZ lebih tinggi dibandingkan perlakuan BAP (Giridhar et al. 2004). Selain keduanya, zat pengatur tumbuh 2,4 D adalah termasuk zat pengatur tumbuh yang sering kali mengakibatkan variabilitas kromosom. Konsentrasi 2,4 D yang berpengaruh terhadap peningkatan variabilitas pada tanaman horseradish (Amoracia rusticana L.) adalah 0,1 µM yang dikombinasikan dengan 0, 0,1, dan 1,0 µM BA. Bila konsentrasi 2,4D lebih dari 0,1 µM kalus tidak beregenerasi (Yuliadi 2008).

Dalam perbanyakan in vitro, sesungguhnya hampir selalu diperoleh planlet

yang di luar tipe yang biasanya dibuang. Setelah penelitian mengenai variasi somaklonal dimulai dan dirasakan manfaatnya dalam pemuliaan tanaman maka justru yang di luar tipe ini yang menjadi perhatian. Setiap spesies berbeda jenis dan frekuensi variasinya dan setiap kultivar atau genotipe pada spesies yang samapun berbeda variasi somaklonnya. Mekanisme terjadinya keragaman somaklonal diantaranya disebabkan oleh perubahan genetik spesifik, misalnya mutasi titik (single nucleotide changes), perubahan jumlah kopi gen tertentu, aktivasi transposable elemen, perubahan jumlah kromosom, chromosomal rearrangements, dan metilasi DNA. Metilasi diketahui meningkatkan frekuensi mutasi CG ke AT (Keappler dan Philip 1993).

Penggunaan keragaman somaklonal memiliki kelemahan. Keragaman yang ditimbulkan tidak dapat diprediksi di alam. Dengan menggunakan kultur jaringan mungkin keragaman variasi genetik atau epigenetik dapat diinduksi, namun terjadinya keragaman epigenetik lebih banyak terjadi dari pada keragaman genetik (Jain 2001).

Penyebab Variasi Somaklonal

Penyebab munculnya variasi somaklonal ada dua yaitu variasi genetik yang memang sudah ada dalam eksplan dan variasi induksi atau variasi epigenetik yang muncul selama fase kultur in vitro. Variasi genetik bersifat stabil baik melalui perbanyakan seksual dan aseksual, sedangkan variasi epigenetik tidak stabil dan berpotensi dapat balik (reversible) (Keappler et al. 2000). Timbulnya keragaman genetik selama proses in vitro dipengaruhi oleh faktor internal maupun ekstenal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi frekuensi munculnya variasi somaklonal dalam kultur in vitro adalah genotipe tanaman induk, sumber eksplan yang digunakan, umur jaringan dan tingkat ploidi, sedangkan faktor eksternal adalah konsentrasi berbagai komponen media pertumbuhan, jumlah subkultur, dan konsentrasi zat pengatur tumbuh serta proses regenerasinya (Nwauzoma et al. 2002; Jayasankar 2005). Mutasi gen merupakan mutasi yang paling diharapkan terjadi dalam pemuliaan yang menggunakan variasi somaklonal, karena mutasi gen hanya akan merubah sifat tertentu yang dikendalikan gen tersebut. Menurut Arnim (2005) mutasi gen bisa terjadi di tingkat DNA (perubahan satu basa), di tingkat protein (perubahan kode triplet untuk asam amino), atau dapat terjadi mutasi ke arah liarnya dan bahkan dapat terjadi mutasi balik.

Mutasi Secara Fisik dan Kimia

Pada saat ini teknik in vitro dan mutagenesis merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan keragaman pada tanaman. Teknik mutasi yang dikombinasikan dengan kultur in vitro dan metode molekuler akan menyediakan metode yang kuat untuk meningkatkan keragaman somaklonal (Ahloowalia et al. 2004). Mutagenesis adalah keseluruhan proses yang menyebabkan timbulnya berbagai macam mutasi yang spontan atau yang

diinduksi dengan agen penginduksi mutasi (mutagen). Mutasi buatan dimaksudkan untuk mendapatkan keragaman genetik yang tercermin dari mutan-mutan yang dihasilkan. Selanjutnya mutan-mutan-mutan-mutan yang memiliki karakter yang dikehendaki diseleksi secara langsung dan diperbanyak secara vegetatif atau mutan tersebut diserbuk sendiri untuk menstabilkan karakter mutan tersebut (Poehlman 1996).

Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dilakukan sebagai salah satu cara untuk menimbulkan keragaman genetik. Mutasi buatan ini biasanya diinduksi secara fisik, kimia dan biologi. Berbagai unsur fisik seperti suhu, cahaya dengan gelombang tertentu (sinar x, y) dapat mengakibatkan mutasi. Bahan kimiawi yang mengandung senyawa yang bersifat mutagen diantaranya etil metan sulfonat (EMS), dietil sulfat (dES), nitroso etil urea (ENH), nitroso metil urea (MNH), dan etilenamin (EI) (Van Harten 1998).

Kelebihan penggunaan agen mutagenik kimia adalah (1) sebagian besar mutasi yang terjadi merupakan mutasi titik; (2) kerusakan kromosom lebih kecil, dan (3) mutasi terjadi dengan frekuensi tinggi. Kelemahannya adalah (1) penetrasi jaringan multisel seringkali sulit, (2) reproduksibilitas rendah, dan (3) agen mutagenik kimia sangat berbahaya karena bersifat karsinogenik (Van Harten 1998).

Perlakuan dengan mutagen fisik dapat menimbulkan pengaruh pada generasi pertama yaitu (1) kerusakan dan menyebabkan kematian jaringan (letal), (2) steril, (3) khimera. Kerusakan yang diakibatkan radiasi ini diantaranya kerusakan fisiologis, kerusakan kromosom (mutasi kromosom), kerusakan sitoplasma (mutasi sitoplasma). Menurut Ahloowalia et al. (2004) dan Hussien et al. (2008) radiasi pengion dapat memutus rantai kromosom pada tempat tertentu

sehingga dapat merubah struktur kromosom (delesi, inversi, duplikasi dan translokasi). Radiasi juga dapat merusak benang-benang spindel yang berfungsi menarik kromosom ke kutub-kutubnya pada fase metafase dalam proses mitosis sehingga akan merubah jumlah kromosom dan dapat menyebabkan euploidi dan aneuploidi.

Ethyl methane sulfonate (EMS) termasuk senyawa alkil yang mempunyai potensi tinggi sebagai mutagen yang efisien untuk tanaman. Penggunaan EMS ini lebih sering dilakukan karena mudah didapat, harganya murah dan tidak toksik bagi jaringan tanaman yang di beri perlakuan EMS(Van Harten 1998; Nasir 2002). EMS (CH3SO2OC2H5) adalah suatu alcylating agent. Gugus alkil bereaksi dengan DNA dengan cara mengalkilasi gugus fosfat dan basa purin serta basa pirimidin yang seringkali terjadi jika reaksi melibatkan basa nitrogen pada DNA. Alcylating agent seperti EMS sangat reaktif dan dapat bereaksi dengan air. Oleh karena itu larutan EMS harus selalu dibuat segar, artinya begitu dibuat langsung digunakan, tidak boleh disimpan. Reaksi dengan air merupakan suatu reaksi hidrolisis yang mengakibatkan EMS tidak lagi bersifat mutagenik. Konsentrasi EMS yang dibutuhkan untuk setiap tanaman berbeda-beda tergantung dari tanaman dan jenis eksplan yang digunakan. Pada tanaman cabai, krisan, ubijalar, anggur, dan kacang-kacangan konsentrasi EMS yang dapat digunakan berturut turut adalah 0,5%, 0,77% , 0,04% dan 0,25-0,5% (Jabeen dan Mirza 2004; Luan et al. 2007; Singh et al 2007; Svetleva dan Crino 2005). Tanaman yang diperlakukan EMS akan mempelihatkan defisiensi klorofil dan variasi genetik umumnya lebih tinggi (Poerba 2004).

Variasi Somaklonal untuk mendapatkan Resistensi terhadap Penyakit Pada saat ini teknik in vitro dan mutagenesis merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan keragaman pada tanaman. Induksi mutasi merupakan suatu cara untuk memperoleh mutan-mutan yang diharapkan membawa sifat yang menguntungkan tanaman, dan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada banyak tanaman yang diperbanyak secara vegetatif induksi mutasi yang dikombinasikan dengan teknik kultur in vitro merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan hasil tanaman, namun hambatan yang sering dijumpai pada tanaman berbiak vegetatif adalah timbulnya kimera setelah perlakuan mutagen fisik maupun kimia (Linberger 2007).

Pemanfaatan fenomena variasi somaklonal dalam pemuliaan mula-mula dilakukan dengan mendorong terjadinya varian atau keragaman somaklonal. Selanjutnya dilakukan seleksi terhadap somaklonal yang memiliki sifat-sifat tertentu. Keragaman somaklonal dapat diinduksi secara terarah dengan menggunakan suatu media/agen seleksi dalam media kultur atau dengan memberikan kondisi tertentu agar dihasilkan somaklonal-somaklonal yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan. Untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh cendawan misalnya, dapat dilakukan seleksi pada tahapan kultur in vitro dengan menambahkan fusaric acid yang merupakan toksin utama yang dihasilkan oleh Fusarium ke dalam media kultur in vitro. Teknik seleksi pada tanaman kultur in vitro dapat pula dilakukan terhadap patogen lainnya, seperti bakteri dan virus (Hwang and Ko 2004; Snikder et al. 2004; Imelda et al. 2000 ). Akan tetapi, untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus, seleksi dilakukan pada saat tanaman sudah menjadi planlet dan pengujian dilakukan di rumah kaca.

Agar efektif, seleksi untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap penyakit harus memenuhi tiga syarat. Pertama, kultur in vitro menghasilkan keragaman yang tinggi. Kedua, metode seleksi terhadap somaklon dengan sifat-sifat yang diinginkan harus dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, perubahan yang terjadi adalah perubahan genetik yang dapat diturunkan pada zuriatnya dan tetap stabil pada waktu tanaman diperbanyak baik secara seksual maupun aseksual (Ahlowalia dan Maluszynski 2001).

Pemanfaatan dan Penerapan Variasi Somaklonal

Variasi somaklonal dapat memberikan kontribusi yang nyata pada pemuliaan tanaman. Walaupun variasi tidak mempengaruhi semua sifat dan tidak selalu menguntungkan di dalam pertanian, tetapi dengan seleksi kemungkinan dapat diperoleh genotipe-genotipe yang berguna dari sumber variasi tersebut. Beberapa contoh pemanfaatan variasi somaklonal adalah peningkatan ketahanan terhadap herbisida klorosulfuran pada tanaman jagung, ketahanan terhadap Erwinia carotovora pv. carotovora pada Zantesdechia spp. (Araceae), toleransi terhadap garam pada ubijalar serta tanaman kedelai toleran aluminium (Hughes 1983; Snijder et al. 2004; Luan et al. 2007; Mariska et al. 2004).

Contoh lain pemanfaatan variasi somaklonal adalah untuk membentuk tanaman genotipe unggul baru pada pisang di Indonesia yang sulit dilakukan karena tingkat ploidi yang tinggi dan steril. Tanaman pisang yang diberi perlakuan radiasi dengan sinar gamma 1000 rad dapat menginduksi sifat ketahanan terhadap penyakit layu Fusarium (Panama disease) yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum Schlect f.sp. cubesense (Smith et al. 2006, Mariska et al. 2006)

Pada C. annuum (cabai), mutan pertama diperoleh tahun 1972 melalui

selama 3 jam. Perlakuan tersebut dapat meningkatkan kandungan vitamin C, umur genjah dan menginduksi perubahan morfologi (Daskalov 1991; Daskalov 2001; Jabeen dan Mirza 2004).

Perlakuan irradiasi pada Glycine max L (kedelai) menggunakan sinar gamma dan UV, yang dikombinasikan dengan mutagen kimia (EMS, DES, NMH, DMS) menghasilkan mutan yang berproduksi tinggi, tahan virus, toleran aluminium dan kekeringan, protein tinggi, genjah, kadar minyak meningkat dan toleran lahan masam (Bhatnagar dan Tiwari 1991, Mariska et al 2004).

DAFTAR PUSTAKA

Agrios GN. 2005. Plant Pathology. Ed ke-5. New York: Elsevier Academic Press.

Ahlowalia BS, M. Maluszynski 2001. Induced mutation A new paradigma in plant breeding. Euphytica 118:167-173.

Ahlowalia BS, Maluszynski M, Nichterlein K. 2004. Global impact og mutation-derived. Review. Euphytica 135:187-204.

Akin MH. 2002. Variabilitas strain-strain PStV pada tingkat moleku berdasarkan gen protein selubung dan 3’UTR (Untranslated region) genom RNS PStV. J.Perlin. Tan. Ind. 8:86-93

Arnim AG (2005). Molecular Approches to the Study og Plant Development. Di dalam Trigiano RN, Gray JD, editor. Plant Developmen and Biotechnology. CRC. Press. New York. P. 119-129

Arous S, Boussaid M, Marrakchi M. 2001. Plant regeneration from zygotic embryo hypocotyls of Tunisian chili (Capsicum annuum L.) J. Appl. Hort. 3(1): 17-22.

Bhatnagar PS, Tiwari SP. 1991. Soybean improvement through mutation breeding in India Vol. 1 IAEA : 381-391

Chiemsombat P, Kittipakorn K. 1996a. Determination of isolates of CMV dan CVMV and screening of pepper cultivars for virus resistance. Proceeding of the AVNET-II Final Workshop AVRDC, ADB and PCARRD. 413-419.

Christopher T, Rajam MV. 1999. Effect of genotype, explants and medium on in vitro regeneration of red pepper. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 46:245-250

Clark MF, Adams AN. 1977. Characteristics of the microplate methode of enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of plant viruses. J. Gen. Virol. 34:475-483

Daskalov S. 1991. Experimental mutagenesis and mutation breeding in pepper Capsicum. Mutation Breeding Newsl. 10:13-20

Daskalov S. 2001. Gornoriohovska Kapia F1. A new hybrid pepper variety based on radiation induced male sterility. Mutation Breeding Newsl. 45:4-5

[Ditlinhorti] Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura 2007. Luas Pertanaman Cabai Merah. (http:www.deptan.go.id/ditlinhorti/da-its-2003 (5 Maret 2007)

Duriat AS. 1989. The status of pepper virus diseases in Indonesia. Paper presented at ADB germplasm improvment subnetwork planning meeting, 31 May-21 June. Tainan, Taiwan. AVRDC.

Eleman-Verdaguer ME, Goudon-Urbino C, Dubern J, Beachy RN, Fauquet C. 1997. Analysis of the sequence diversity of the PI, HC, P3, Nib and CP genomic regions of several yam mosaic potyvirus isolates: implications for the intraspecies molecular diversity of potyviruses. Journal of General Virology 78: 1253-1264

Fauquet CM, Mayo CM, Maniloff J, Desselberger U, Ball LA, eds, 2005. Virus taxonomy, VIII th Report of the ICTV. Elsevier/Academic Press, London, USA. pp 819-829.

Fraser RSS. 2000. Special aspects of resistance to viruses. Di dalam Slusarenko AJ, Fraser RSS, van Loon LC, editor. 2000. Mechanisms of Resistance to Plant Diseases. Kluwer Academic Publishers, London p 485-495

Fratini R, Ruiz MR. 2002. Comperative study of different cytokinins in the induction of morfogenesis in lentil (Lensculinaris medic). In Vitro Cell Dev. Biol. Plant. 38:46-51

Gaba VP. 2005. Plant Growth Regulators in Plant Tissue Culture and Developmant. Di dalam Trigiano RN, Gray JD, editor. Plant Developmen and Biotechnology. CRC. Press. New York. P. 87-99

Giridhar P, Vinod K, Indu EP, Ravishankar GA, Chandrasekar A. 2004. Thidiazuron induced somatic embryogenesis in Coffea arabica L. dan C. canephora P. ex Fr. Acta Bot. Croat. 63:25-33.

Gunawan LW. 1988. Teknik Kultur Jaringan Tumbuhan. Lab. Kultur Jaringan PAU. BIOTEK, Bogor, IPB

Hughes K. 1983. Selection for herbicide resistance. Di dalam Evan DA, Sharp WR, Amirato PV, Yamada Y. Handbook of Plant Cell Culture, New York, Macmillan. 3: 442-460

Hull R. 2002. Matthews ‘Plant Virology, Ed. Ke-4. San Diego; Academic Press. Hussien G, Harun AR, Shamsudin S. 2008. Study on mutagenesis of signals grass

(Brachiaria decumbens) by gamma irradiation. http://www.google.w.id/search?q=radiosensits/+plant&hl=id&stored=60850

=N

Hwang SC, Ko WH. 2004. Cavendish Banana Cultivars Resistant to Fusarium wilt acquired through somaclonal variation in Taiwan. Plant Disease. 88(6):580-588

Imelda M, Deswina P, Hartati S, Estiati A, Atmowijoyo S. 2000. Chemical mutation by Ethyl Methane Sulfonate (EMS) for Bunchy top virus resistence in Banana. Ann Bogorien n. s. 7: 19-25.

International Committee on Taxonomy of Viruses. 2002. Chilli veinal mottle virus. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdB/5701016.htm[18 Mei 2008]

Jain SM. 2001. Tissue Culture-derived variation in crop improvement. Euphytica. 118:153-156

Jabeen N, Mirza B. 2004. Ethyl methane sulfonate induces morphological mutations in Capsicum annuum. Int. J. Agrt. Biol. 6: 340-345.

Jayasankar S. 2005. Variation in tissue culture. Di dalam Trigiano RN, Gray JD, editor. Plant Developmen and Biotechnology. CRC. Press. New York. P. 301-310.

Keappler SM, Keappler HF, Rhee Y. 2000. Epigenetic aspect of somaclonal variation in plants. Plant Mocular Biology. 42:251-269.

Kaeppler SM, Phillip RL. 1993. DNA methylation and tissue culture induced variation in plants. In Vitro. Cell. Dev. Biol. 29:125-130.

Khan H, Siddique I, Anis M. 2006. Thidiazuron induced somatic embryogenesis and plant regeneration in Capsicum annuum. Biol. Plant. 50(4):789-792. Kumari SG, Makkouk KM, Attar N. 2006. An Improved Antiserum for Sensitive

Serologic Detection of Ckickpea chlorotic dwarf virus. J. Phytophatology 154, 129-133 (2006)

Larkin PJ, Scowcroft WR. 1981. Somaclonal variation a novel souce of variability from cell culture. Theor.Appl.Genet. 60:197-214

Latifah 2007. Metode penapisan dan uji ketahanan cabai (Capsicum annuum L.) terhadap Chilli veinal mottle virus dan cucumber mosaic virus [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Leonard S, Plante D, Wittmann S, Daigneault N, Fortin MG, Laliberte JF. 2000. Complex formation between potyvirus VPg and translation eukaryotic initiation factor 4E correlates with virus infectivity. J. Virol. 74:7730-7737 Linberger RD. 2007. Origin, Developmental propagation of chimaras.

http://www.aggie-horticulture. Tamu.edu/tissucult/chimeras/s.html

Luan YS, Juan Z, Xiao-Rong G, Li-jia A. 2007. Mutation induced by ethyl methane sulfonate (EMS), in vitro screening for salt tolerance and plant regeneration of sweet potato (Ipomoea batatas L). Plant Cell, Tiss and Cult 88(1):77-81

Mangoendidjojo W. 2003. Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman. Kanisius, Yogyakarta. 182 hal.

Mariska I, Kosmiatin M, Lestari EG, Roostika I. 2006. Seleksi in vitro tanaman pisang ambon kuning untuk ketahanan terhadap penyakit layu fusarium. Laporan Akhir Rusnas Buah Tropis. BB-Biogen. Bogor. 20 hlm..V. Noviati. 2004. Peningkatan ketahanan tanaman kedelai terhadap aluminium melalui kultur in vitro. Jurnal Litbang Pertanian 23(2):46-52.

Mariska I, Syamsudin E, Sopandie D, Hutami S, Husni A, Kosmiatin M, Noviati A. 2004. Peningkatan ketahanan tanaman kedelai terhadap aluminium melalui kultur in vitro. Jurnal Litbang Pertanian 23(2):46-52.

Millah Z. 2007. Pewarisan karakter ketahanan tanaman cabai terhadap infeksi Chilli veinal mottle virus [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Moury B, Palloix A, Caranta C, Gognalons P. 2005. Serological, molecular, and pathotype diversity of pepper veinal mottle virus and chilli veinal mottle virus. Phytopathology 95:227-232.

Nasir M. 2002. Bioteknologi Molekuler. Teknik rekayasa genetic tanaman. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 59-78

Nwauzoma AB, Tenkouano A, Crouch JH, Pillay DV, Daniel KLA. 2002. Yield and disease resistance of plantain (Musa spp, AAB group) somaclones in Nigeria. Euphytica 123:323-331

Ong CA. 1995. Symptomatic variants of CVMV in Malaysia. Proceeding of the AVNET II Midterm Workshop Philippines 21-25 Februari 1995. AVRDC. Prabaningrum L, Moekasan TK. 1996. Hama-hama tanaman cabai merah dan

pengendaliannya. Di dalam: Duriat AS, Widjaja W. Hadisoeganda A, Soetiarso TA dan Prabaningrum L, editor. Teknologi Produksi Cabai Merah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian: Hlm 48-63

Poehlman JM, Sleper DA 1996. Breeding Filed Crop (Fourth Edition). Iowa State University Pree, Ames. IOWA.

Poerba YS. 2004. Penampilan genotype hasil mutasi induksi Talinum paniculatum JACQ (GAERTN). Berita Biologi 7(3):127-135

Ram R, Verma N, Singh AK, Singh L, Hallan V, Zaidi AA. 2005. Indexing and production of virus-free chrysanthemums. Biologia Plantarum 49(1): 149-152.

Shah H, Khalid S. 2001. Screening of exotic Pepper Lines Against Local Isolate of Chilli veinal mottle potyvirus. On Line Journal of Biological Sciences 1(11):1078-1080. Asian Network for Scientific Information. [21 Agustus 2005]

Shukla DD, Ward CW, Brunt AA. 1994. The Potyviridae. CAB International, Printed and bound in the UK at the University Press, Cambridge, h 92-105 Singh SK, Yerramilli V, Khawale RN. 2007. Molecular marker-assisted selection

of in vitro chemical mutagen-induced grapevine mutants. Current Science 92: 1056-1059

Smith MK, Hamill SD, Langdon PW, Giles JE, Doogan VJ, Pegg KG. 2006. Towards the development of a Cavendish banana resistant to race 4 of fusarium wilt: gamma irradiation of micropropagated Dwarf Parlitt (Musa spp, AAA group Cavendish subgroup) Australian Journal of Experimental Agriculture. 46:107-113

Snijder RC, Cho HR, Hendriks MMWB, Lindhout P, van Tuyl JM. 2004. Genetic variation in zantedechia spp (Araceae) for resistance to soft rot caused by Erwinia carotovora subsp. Carotovora. Euphytica 135:119-128

Sulyo Y, Duriat AS, Gunaeni N, Korlina E. 1995. Determination of CMV and CVMV strains in Indonesia. Proceeding of the AVNET II Midterm Workshop Philippines 21-25 Februari 1995. AVRDC.

Svetleva DL, Crino P. 2005. Effect of ethyl methane sulfonate (EMS) and N-nitrose-N-ethyl urea (ENU) on callus growth of common bean. J. of Central European Agric. 6(1): 59-64

Taufik M, Astuti AP, Hidayat SH. 2005. Survei infeksi Cucumber mosaic virus dan Chilli veinal mottle virus pada tanaman cabai dan seleksi ketahanan beberapa kultivar cabai. J. Agrikultura 16:146-152.

Tsai WS, Huang YC, Zhang DY, Reddy K, Hidayat SH, Srithongchai W, Green SK, Jan FJ. 2008. Molekular characterization of the CP gene and 3’UTR of Chilli veinal mottle virus from South and Southeast Asia. Plant Pathology 57, 408-416.

Uncuqui-Inchima S, Haenni AL, Bernardi F. 2001. Potyvirus proteins: a wealth of functions. Virus Research 74:157-175.

Van Harten AM. 1998. Mutation Breeding : Theory and Practical Application, Cambridge: Cambridge Univ. Pr. P. 111-203

Womdim NR, Swai IS, Chadha ML, Selassie GK, Marchoux G. 2001. Occurence of Chilli veinal mottle virus in Solanum aethiopicum in Tanzania. Plant Dis. 85:801.

Yuliadi E. 2008. Plant regeneration from leaf blade explants of horseradish (Amoracia rusticana L) through in vitro culture. Journal Akta Agrosia 11(1):63-68