1 I.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah aktivitas yang dilaksanakan diberbagai negara sebagai upaya untuk memajukan bangsa sehingga memiliki nilai kemapanan dalam berbagai dimensi. Ditinjau dari perspektif proses kegiatan, pembangunan merupakan perubahan yang mendasar, baik pada kehidupan ekonomi, sosial budaya, maupun dalam kelembagaan. Dengan pembangunan terjadi pembeda kualitas kehidupan di antara negara-negara yang ada di dunia. Pembangunan yang berhasil akan mengantarkan suatu negara tersebut menjadi negara yang maju (developed country) dan sebaliknya ketertinggalan dalam pembangunan menjadikan negara tersebut tetap sebagai negara yang terbelakang (under developed county).

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, institusi– institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 1998). Walaupun tujuan dari pembangunan memiliki berbagai sudut pandang dan makna yang berbeda, tetapi perlu memenuhi batasan-batasan dan syarat-syarat perubahan dalam mencapai suatu kondisi yang diinginkan. Kondisi yang diinginkan dalam pembangunan adalah suatu keinginan untuk berupaya melakukan perubahan proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan lebih baik (quality of life).

Amartya Sen (1981 hal : 11) mengatakan bahwa pembangunan harus dilihat dari sisi proses memperluas kebebasan masyarakat untuk mencapai kebahagiannya, sehingga fokus utama dari pembangunan adalah bagaimana menciptakan kebebasan manusia. Pemahaman diatas mengisyaratkan bahwa pembangunan tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dalam pendapatan nasional atau daerah ataupun dalam kenaikan pertumbuhan pendapatan perkapita. Pembangunan juga tidak hanya memfokuskan pada terjadinya proses industrialisasi, dan adanya kemajuan dalam teknologi atau juga dalam modernisasi sosial.

Lebih jauh pembangunan adalah merupakan perubahan berdasarkan kebebasan manusia, dalam memilih atas pemenuhan hak atas kehidupannya seperti yang diungkapkan oleh Todaro (1989) bahwa pembangunan bermuara pada tiga tujuan inti yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan

2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Apa yang menjadi buah pikiran Todaro di atas menggambarkan suatu level of development berdasarkan tingkat perubahan yang diinginkan oleh agen-agen/pemangku kepentingan dalam pembangunan. Hal ini dapat menjadi acuan agen-agen/pelaku pembangunan, apa yang harus dicapai terlebih dahulu yang kemudian pada saatnya diukur tingkat pencapaiannya dengan menggunakan alat ukur pembangunan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan manusia.

Pada tingkat nasional pembangunan yang diukur dengan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dirasakan terus meningkat, laju pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5-7 %, tetapi peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pada kondisi sektor riil yang dirasakan masih terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, adanya disparitas spasial ekonomi antara daerah maju dengan daerah yang tertinggal, dan masih tingginya kemiskinan.

Pembangunan pada tingkat nasional yang diukur berdasarkan indikator ekonomi secara agregat ini tidak berhasil menggambarkan, serta memenuhi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Seiring dengan perkembangan paradigma pembangunan pada saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat mendeskripsikan kemajuan suatu bangsa yang berpusat kepada manusianya.

Pada tahun 60-an paradigma pembangunan diorientasikan pada produksi (production centered development). Paradigma ini berganti menjadi pendekatan yang menekankan distribusi pada hasil-hasil pembangunan (distribution growth development) pada tahun 70-an. Berikutnya pada tahun 80-an muncul paradigma baru yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (basic need development). Pada dekade 90-an berkembang paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (human centered development). Sejak itulah, UNDP berusaha mengadopsi suatu paradigma baru mengenai pembangunan, yang disebut Paradigma Pembangunan Manusia (PPM). IPM merupakan indikator pembangunan yang baik karena dapat memenuhi prinsip yang lengkap sebagai berikut : [1]. Menempatkan manusia sebagai subjek dalam pembangunan; [2]. Menempatkan manusia dalam aspek peningkatan kualitas hidup berdasarkan konsep investasi manusia (people investment), pemberdayaan (empowerment) dan ; [3] merupakan prinsip kebebasan (freedom), mengukur sejauhmana masyarakat memiliki kebebasan berbagai pilihan-pilihan hidupnya.

Menurut UNDP bahwa pada hakikatnya pembangunan merupakan untuk manusia, maka untuk mengukur keberhasilannya menggunakan pendekatan yang merefleksikan kebutuhan manusia itu sendiri. Komponen IPM diukur berdasarkan : [1]. kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup; [2] pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf penduduk usia lebih dari 15 tahun dan; [3]. daya beli yang diukur dari tingkat kemampuan konsumsi makan dan non makan.

Dalam laporan UNDP tahun 2004, Indonesia menempati urutan ke-111 dari 175 negara. Posisi tersebut tidak jauh berbeda dari laporan UNDP tahun lalu yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-112. Data yang termuat dalam situs www.undp.org/hdr2004, menunjukan peringkat Indonesia saat ini, berada di bawah negara-negara miskin seperti Kirgistan (110), Equatorial Guinea (109) dan Algeria (108).

Rendahnya IPM Indonesia secara keseluruhan terlihat dari kondisi IPM pada tingkat provinsi, yang kondisi IPM belum mencapai kategori tinggi yaitu dengan nilai diatas 80. Nilai komposit IPM adalah dinilai dengan rentang 0 – 100 dimana rentang nilai untuk high category adalah angka diatas 80, kategori upper-medium dengan jarak rentang 66,079,00, dikategorikan ke dalam lower-medium (50,065,99) serta 0-49,99 dikategorikan lower category.

Kondisi inilah yang akan didongkrak oleh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM secara nasional. Dengan melihat kondisi IPM nasional untuk merespon hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan target pencapaian IPM 80 pada Tahun 2010, yaitu sejajar dengan kelompok daerah yang terkategorikan sejahtera. Penetapan IPM 80 pada tahun 2010 ternyata menjadi orientasi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, untuk berusaha melakukan akselerasi memberikan kontribusi untuk mencapai target tersebut.

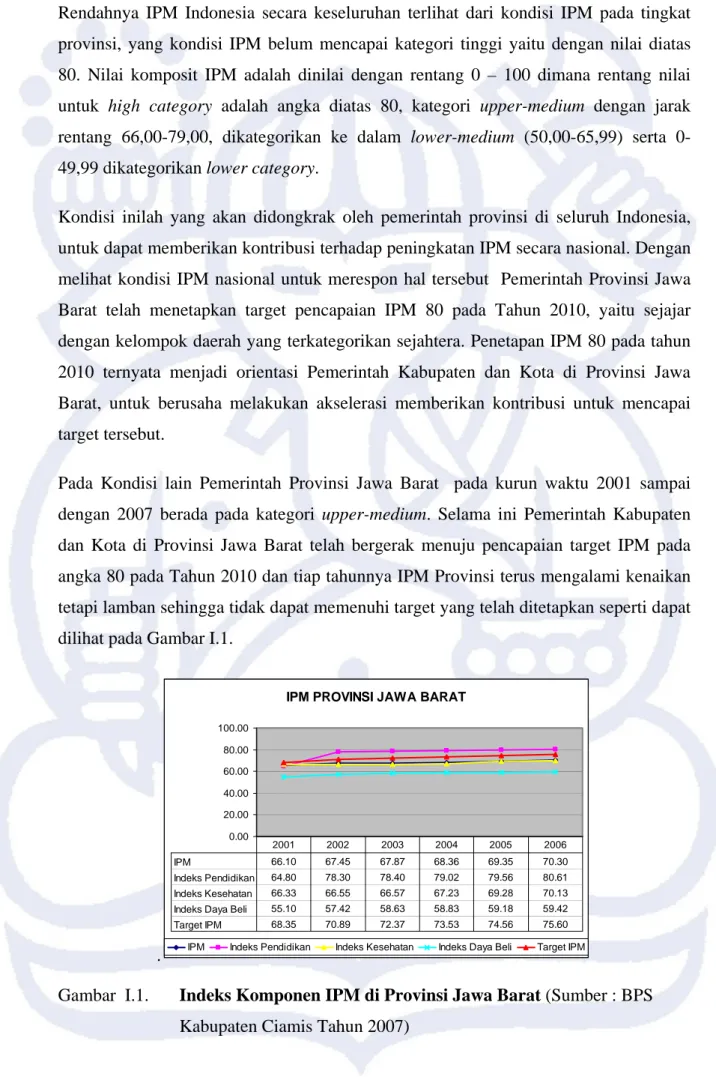

Pada Kondisi lain Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2001 sampai dengan 2007 berada pada kategori upper-medium. Selama ini Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat telah bergerak menuju pencapaian target IPM pada angka 80 pada Tahun 2010 dan tiap tahunnya IPM Provinsi terus mengalami kenaikan tetapi lamban sehingga tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan seperti dapat dilihat pada Gambar I.1.

.

IPM PROVINSI JAWA BARAT

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

IPM Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Daya Beli Target IPM IPM 66.10 67.45 67.87 68.36 69.35 70.30 Indeks Pendidikan 64.80 78.30 78.40 79.02 79.56 80.61 Indeks Kesehatan 66.33 66.55 66.57 67.23 69.28 70.13 Indeks Daya Beli 55.10 57.42 58.63 58.83 59.18 59.42 Target IPM 68.35 70.89 72.37 73.53 74.56 75.60 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gambar I.1. Indeks Komponen IPM di Provinsi Jawa Barat (Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2007)

Dalam prosesnya IPM Provinsi Jawa Barat ini tidak terlepas dari kontribusi IPM dari Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Peningkatan dan target IPM Jawa Barat sangat bergantung kepada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota berakselerasi strategi meningkatkan IPM

Disisi lain berdasarkan data BPS Jawa Barat tahun 2003 - 2006 menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan peningkatan proporsi yaitu sebesar 27,81 % pada tahun 2003, sebesar 27,51% pada tahun 2004, sebesar 28,29% pada tahun 2005 dan sebesar 29,05 % pada tahun 2006.

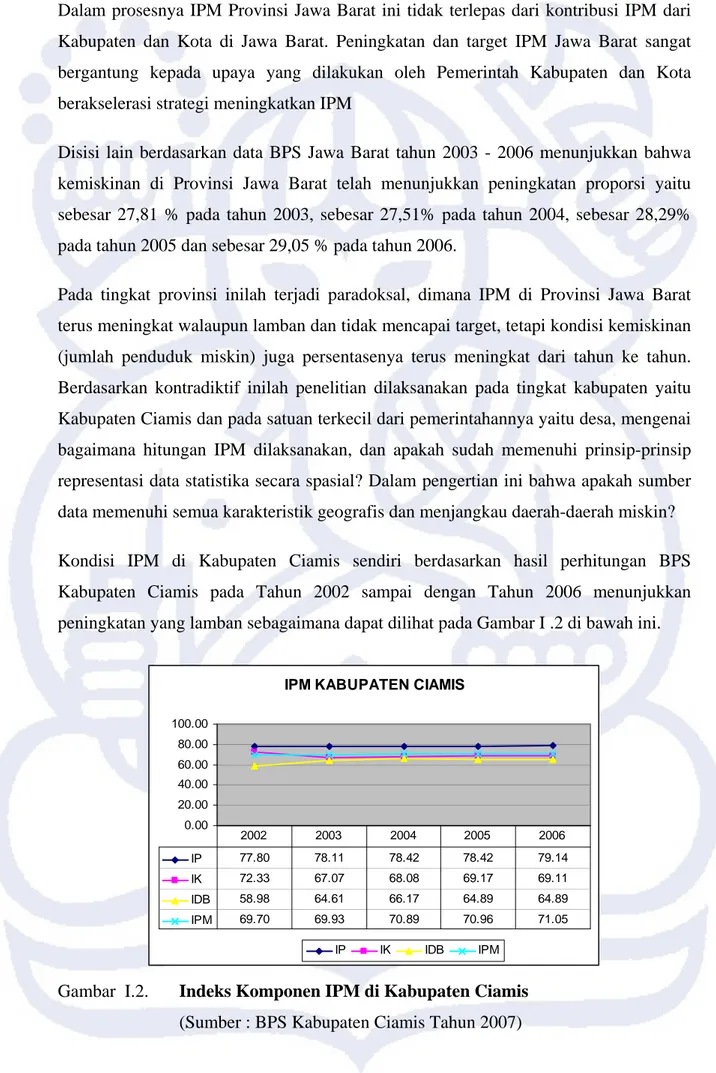

Pada tingkat provinsi inilah terjadi paradoksal, dimana IPM di Provinsi Jawa Barat terus meningkat walaupun lamban dan tidak mencapai target, tetapi kondisi kemiskinan (jumlah penduduk miskin) juga persentasenya terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan kontradiktif inilah penelitian dilaksanakan pada tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Ciamis dan pada satuan terkecil dari pemerintahannya yaitu desa, mengenai bagaimana hitungan IPM dilaksanakan, dan apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip representasi data statistika secara spasial? Dalam pengertian ini bahwa apakah sumber data memenuhi semua karakteristik geografis dan menjangkau daerah-daerah miskin? Kondisi IPM di Kabupaten Ciamis sendiri berdasarkan hasil perhitungan BPS Kabupaten Ciamis pada Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 menunjukkan peningkatan yang lamban sebagaimana dapat dilihat pada Gambar I .2 di bawah ini.

IPM KABUPATEN CIAMIS

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 IP IK IDB IPM IP 77.80 78.11 78.42 78.42 79.14 IK 72.33 67.07 68.08 69.17 69.11 IDB 58.98 64.61 66.17 64.89 64.89 IPM 69.70 69.93 70.89 70.96 71.05 2002 2003 2004 2005 2006

Gambar I.2. Indeks Komponen IPM di Kabupaten Ciamis (Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2007)

Dari sejumlah indeks IPM yang ada seperti pendidikan, kesehatan dan daya beli menunjukkan bahwa indeks daya beli di Kabupaten Ciamis masih menunjukkan indeks yang rendah jika dibanding dengan indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Disamping itu kemisikinan di Kabupaten Ciamis belum dapat ditangani dengan baik sehingga kemiskinan masih belum menurun secara signifikan. Data BPS Kabupaten Ciamis menunjukkan tidak ada perubahan proporsi yang signifikan, dimana pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 23,56% dan pada tahun 2006 adalah sebesar 23,51%.

Dalam merefleksikan pencapaian target Provinsi Jawa Barat untuk mencapai IPM 80 pada tahun 2010, maka diperlukan strategi untuk mengakselerasi peningkatan pada komponen-komponen IPM. Dengan melihat besarnya jumlah kemiskinan, jika ditempatkan dalam perspektif spasial maka tidak terlepas dari satuan terkecil pemerintahan yaitu desa.

Kemiskinan di daerah perdesaan masih belum menunjukkan perubahan ke arah perbaikan yang cukup signifikan sehingga menjadi masalah utama proses pembangunan di Indonesia pada umumnya. Salah satu program untuk mengatasi masalah tersebut adalah munculnya Instruksi Presiden Program IDT dilaksanakan dari Tahun 1994 hingga Tahun 1997.

Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan sasaran adalah dengan mengkategorikan semua desa di Indonesia ke dalam kategori desa tertinggal dan desa maju. Sasaran Program IDT lebih mengarah pada daerah miskin, bukan penduduk miskin. Program ini pada dasarnya merupakan strategi pembangunan pada lingkup yang lebih kecil dari sistem pemerintahan yaitu pembangunan yang berbasis desa. Indikator desa tertinggal menurut Kementerian Negara Pembangunan Desa Tertinggal (KNPDT) ditinjau berdasarkan: [1]. Jumlah Kemiskinan, [2]. Jumlah Pengangguran; [3]. Kondisi Kesehatan; [4]. Infrastruktur Jalan; [5]. Telepon; [6]. Air Bersih dan; [7]. Pelayanan Infrastruktur Dasar.

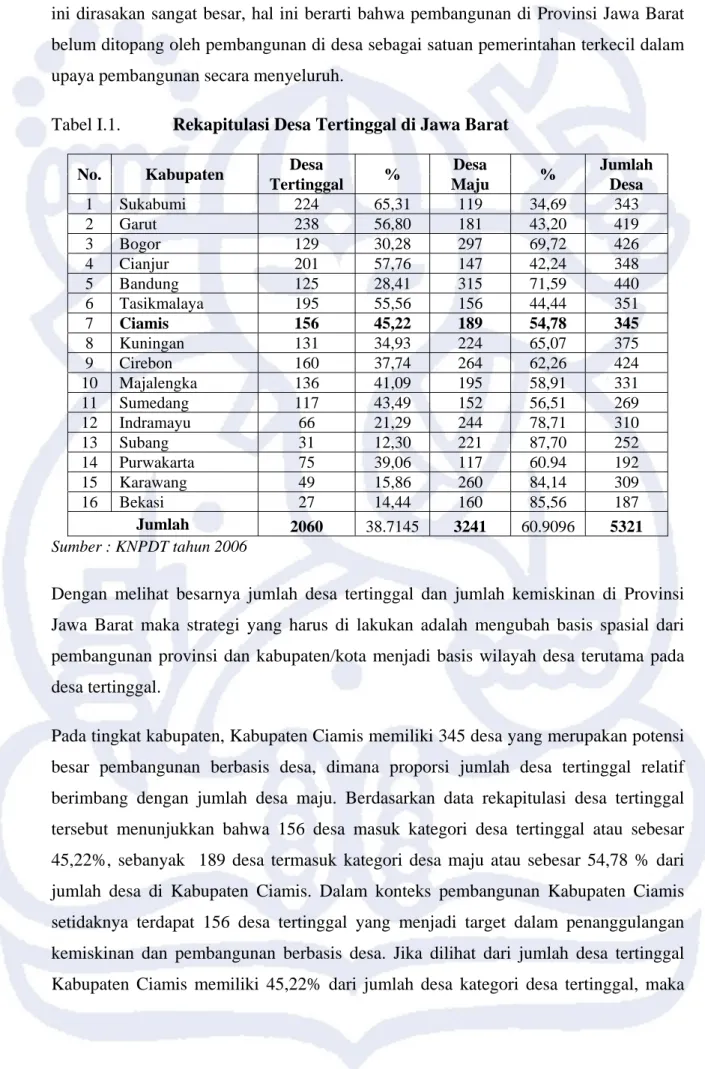

Menurut Data dari Kementerian Negara Pembangunan Desa Tertinggal (KNPDT) Tahun 2006, Provinsi Jawa Barat memiliki sekitar 2.060 desa yang termasuk desa tertinggal atau sebesar 38.71% dan yang termasuk desa maju jumlahnya sekitar 3.241 atau sebesar 60.90% dari sekitar 5.321 desa (lihat Gambar I.1). Jumlah desa tertinggal

ini dirasakan sangat besar, hal ini berarti bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Barat belum ditopang oleh pembangunan di desa sebagai satuan pemerintahan terkecil dalam upaya pembangunan secara menyeluruh.

Tabel I.1. Rekapitulasi Desa Tertinggal di Jawa Barat

No. Kabupaten Desa % Desa % Jumlah

Tertinggal Maju Desa

1 Sukabumi 224 65,31 119 34,69 343 2 Garut 238 56,80 181 43,20 419 3 Bogor 129 30,28 297 69,72 426 4 Cianjur 201 57,76 147 42,24 348 5 Bandung 125 28,41 315 71,59 440 6 Tasikmalaya 195 55,56 156 44,44 351 7 Ciamis 156 45,22 189 54,78 345 8 Kuningan 131 34,93 224 65,07 375 9 Cirebon 160 37,74 264 62,26 424 10 Majalengka 136 41,09 195 58,91 331 11 Sumedang 117 43,49 152 56,51 269 12 Indramayu 66 21,29 244 78,71 310 13 Subang 31 12,30 221 87,70 252 14 Purwakarta 75 39,06 117 60.94 192 15 Karawang 49 15,86 260 84,14 309 16 Bekasi 27 14,44 160 85,56 187 Jumlah 2060 38.7145 3241 60.9096 5321 Sumber : KNPDT tahun 2006

Dengan melihat besarnya jumlah desa tertinggal dan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat maka strategi yang harus di lakukan adalah mengubah basis spasial dari pembangunan provinsi dan kabupaten/kota menjadi basis wilayah desa terutama pada desa tertinggal.

Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Ciamis memiliki 345 desa yang merupakan potensi besar pembangunan berbasis desa, dimana proporsi jumlah desa tertinggal relatif berimbang dengan jumlah desa maju. Berdasarkan data rekapitulasi desa tertinggal tersebut menunjukkan bahwa 156 desa masuk kategori desa tertinggal atau sebesar 45,22%, sebanyak 189 desa termasuk kategori desa maju atau sebesar 54,78 % dari jumlah desa di Kabupaten Ciamis. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Ciamis setidaknya terdapat 156 desa tertinggal yang menjadi target dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berbasis desa. Jika dilihat dari jumlah desa tertinggal Kabupaten Ciamis memiliki 45,22% dari jumlah desa kategori desa tertinggal, maka

pembangunan di desa tertinggal diupayakan sebagai suatu proses yang bergerak maju atas kekuatan masyarakat berbasis desa untuk meningkatkan IPM.

Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa peningkatan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masih besarnya jumlah desa-desa tertinggal di Jawa Barat termasuk di kabupaten/kotanya. Kondisi demikian perlu adanya strategi bagi kabupaten/kota, untuk memulai mengubah fokus pembangunan kepada pembangunan berbasis desa sehingga dapat meningkatkan IPM-nya

Berdasarkan potensi kewilayahannya Kabupaten Ciamis terdiri dari wilayah darat dan pesisir, oleh sebab itu sebaran desa-desa tertinggal di Kabupaten Ciamis tersebar di wilayah darat dan pesisir. Pembangunan harus melibatkan pada semua aspek sumberdaya kewilayahan termasuk wilayah darat dan pesisir yang dimiliki semua wilayah di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Ciamis.

Perbedaan karakteristik fisik, sosial dan budaya antara wilayah darat dan pesisir, serta perhatian yang berbeda dari masing-masing kabupaten/kota terhadap cara pandang pembangunan wilayah darat dan pesisir, dalam mengkaji desa tertinggal di Kabupaten Ciamis dibedakan antara desa tertinggal di wilayah darat dan wilayah pesisir. Selanjutnya perbedaan karakteristik tersebut akan memiliki konsekuensi penanganan dan strategi yang berbeda dalam mengembangkan desa tertinggal wilayah darat dan pesisir.

Untuk dapat mengkaji uraian di atas, dapat dilihat secara faktual bahwa apa yang terjadi dengan angka IPM yang telah diraih Kabupaten Ciamis? Hal ini tentunya juga dapat dilihat dengan cara bagaimana kondisi desa tertinggal wilayah darat dan pesisir serta membuktikan IPM desa tertinggalnya terhadap peningkatan IPM Kabupaten. Strategi yang dibuat adalah bagaimana mengurangi kemiskinan melalui pengembangan desa tertinggal (berdasarkan indikator desa tertinggal) sehingga meningkatkan IPM di Kabupaten Ciamis dan memberi kontribusi penting bagi IPM provinsi dan nasional.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ciamis adalah :

1. Memahami hitungan IPM dan pemenuhan prinsip-prinsip representasi data secara spasial, sehingga dapat ditemukenali berbagai penyebab rendahnya IPM di Kabupaten Ciamis.

2. Dengan besarnya jumlah desa tertinggal, penelitian ini mencoba memahami IPM pada tingkat desa, berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi maka dilakukan di desa tertinggal yang terdiri dari desa tertinggal wilayah darat dan pesisir.

3. Mengetahui keterkaitan indikator desa tertinggal yang merupakan indikator standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dengan komponen-komponen IPM.

4. Membuat strategi yaitu upaya untuk meningkatkan IPM berdasarkan indikator desa tertinggal dan indikator apa saja yang belum terpenuhi di desa tertinggal wilayah darat dan pesisir sehingga dapat meningkatkan IPM.

Bertolak dari uraian diatas, penelitian akan diarahkan kepada “Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Pesisir dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Wilayah Studi Kabupaten Ciamis”.

I.2. Perumusan Masalah

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa IPM dijadikan sebagai alat ukur pembangunan suatu daerah dan negara berdasarkan keunggulan modal insani sebagai penggerak pembangunan. IPM Provinsi Jawa Barat yang dari tahun ke tahun meningkat yang peningkatannya tidak lepas dari peran kabupaten dan kota dalam meningkatkan angka komponen-komponen IPM tetapi disisi lain kemiskinan juga terus meningkat. Pada Tahun 2001 IPM Provinsi Jawa Barat adalah 68,10 selanjutnya mengalami lonjakan pada Tahun 2002 sebesar 67,45. Setelah Tahun 2002, IPM Jawa Barat mengalami kenaikan yang lamban pada tahun berikutnya pada Tahun 2003 sebesar 67,87, Tahun 2004 sebesar 68,36, Tahun 2005 sebesar 69,35 dan pada Tahun 2006 sebesar 70,30. Kenaikan yang lambat ini menjadi gambaran bahwa IPM Provinsi Jawa Barat mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan berbagai faktor salah satunya

adalah bagaimana penghitungan IPM yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) sehingga mencerminkan IPM yang sesungguhnya.

Pada kondisi lain menurut Data dari Kementerian Negara Pembangunan Desa Tertinggal (KNPDT) Tahun 2006 Provinsi Jawa Barat memiliki sekitar 2.060 desa yang termasuk desa tertinggal atau sebesar 38.71% dan yang termasuk desa maju jumlahnya sekitar 3.241 atau sebesar 60.90% dari sekitar 5.321 desa (dari sejumlah kabupaten tidak termasuk kota). Jumlah desa tertinggal ini dirasakan sangat besar, yang berarti bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Barat belum merata dan belum ditopang oleh pembangunan di desa sebagai satuan pemerintahan terkecil. Hal inilah yang kemudian menjadi gambaran karakteristik pembangunan kabupaten/kota di Jawa Barat, tidak tercapainya target IPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tidak adanya perhatian terhadap pembangunan di desa tertinggal.

Hal serupa terjadi pula di Kabupaten Ciamis yang merupakan salah satu kabupaten dalam lingkup wilayah pembangunan Priangan Timur, dimana IPM-nya mengalami peningkatan yang lamban. Pada Tahun 2002 IPM Kabupaten Ciamis adalah sebesar 69,70, pada Tahun 2003 sebesar 69,93, pada Tahun 2004 sebesar 70,89, Tahun 2005 sebesar 70, 96 dan pada Tahun 2006 sebesar 71,05.

Berkaitan dengan IPM Kabupaten Ciamis yang mengalami peningkatan meskipun dalam kategori lamban, masih menyisakan 45,22% desa tertinggal dan hanya 54,78% dalam kategori desa maju. Berimbangnya proporsi desa miskin dan desa maju, yaitu 156 atau 45,22% desa tertinggal dan 189 atau 54,78% desa maju serta melambatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun serta rendahnya daya beli memunculkan berbagai kontradiksi pada sisi lain IPM terus meningkat tetapi tidak mengurangi jumlah desa tertinggal yang proporsinya mencapai 45,22%. Hal ini membutuhkan penelaahan lebih lanjut, sehingga dapat menyusun strategi untuk mengembangkan desa tertinggal dan meningkatkan IPM.

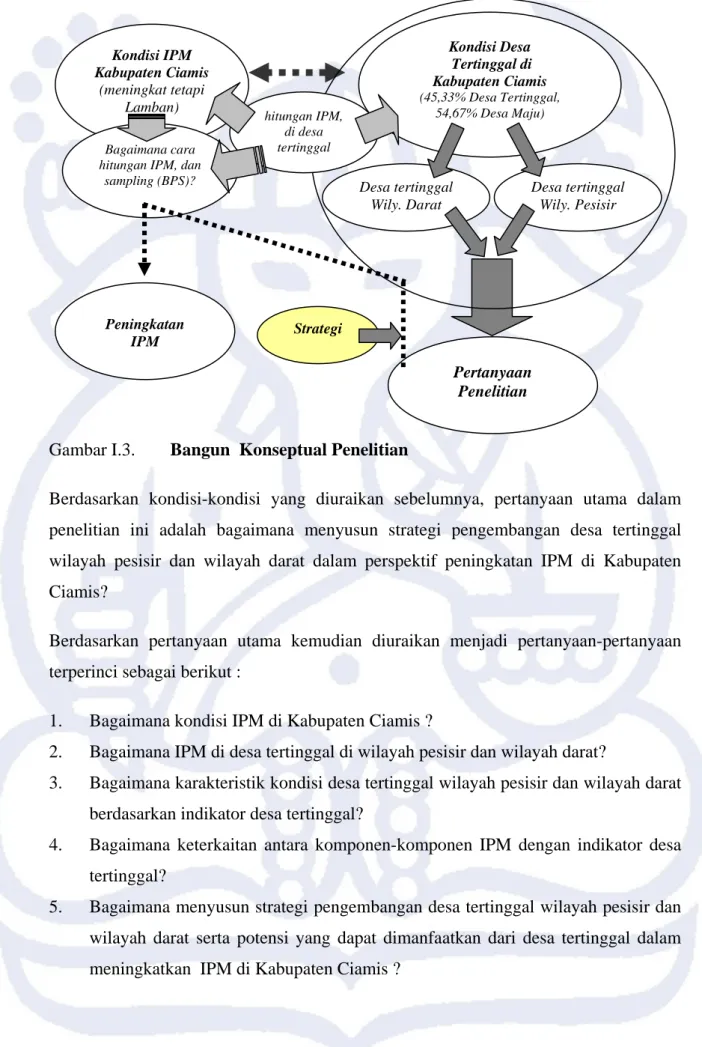

Bangun konseptual dalam tesis ini disusun sebagai landasan arah penelitian, konsep dimaksud dideskripsikan sebagai berikut :

Pertama, perlu ditinjau mengenai bagaimana hitungan IPM yang dilaksanakan oleh BPS berkaitan dengan prinsip-prinsip statistika secara spasial dan bagaimana kondisi

IPM di desa tertinggal. Sehingga dengan demikian dapat di ketahui faktor-faktor penyebab peningkatan IPM yang lamban dan masih besarnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

Kedua, desa adalah satuan terkecil pemerintahan sehingga pengembangannya akan membawa kepada satuan pemerintahan diatasnya, seperti kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pusat. Apabila ditempatkan dalam kemiskinan maka kemiskinan di desa tertinggal pengembangannya sebagai upaya untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Ciamis.

Ketiga, berdasarkan hal tersebut bahwa pengembangan desa tertinggal melalui indikator desa tertinggal akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini didasarkan oleh adanya keterkaitan antara indikator desa tertinggal dengan komponen IPM, seperti komponen-komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.

Keempat, kajian dan pengembangan desa tertinggal harus melibatkan seluruh aspek kewilayahan yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis yaitu meliputi wilayah darat dan pesisir. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten memiliki perhatian yang berbeda terhadap karakteristik kewilayahannya berdasarkan aspek fisik, sosial dan ekonomi kemasyarakatannya.

Konsekuensi perbedaan perhatian tersebut akan menghasilkan kebijakan dan strategi yang berbeda antara wilayah darat dan pesisir. Atas dasar itu lingkup penelitian ini terbagi atas dua karakteristik wilayah yaitu desa tertinggal wilayah darat dan desa tertinggal wilayah pesisir.

Berikut ini divisualisasikan bangun konseptual penelitian sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.3 pada halaman selanjutnya.

Gambar I.3. Bangun Konseptual Penelitian

Berdasarkan kondisi-kondisi yang diuraikan sebelumnya, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menyusun strategi pengembangan desa tertinggal wilayah pesisir dan wilayah darat dalam perspektif peningkatan IPM di Kabupaten Ciamis?

Berdasarkan pertanyaan utama kemudian diuraikan menjadi pertanyaan-pertanyaan terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi IPM di Kabupaten Ciamis ?

2. Bagaimana IPM di desa tertinggal di wilayah pesisir dan wilayah darat?

3. Bagaimana karakteristik kondisi desa tertinggal wilayah pesisir dan wilayah darat berdasarkan indikator desa tertinggal?

4. Bagaimana keterkaitan antara komponen-komponen IPM dengan indikator desa tertinggal?

5. Bagaimana menyusun strategi pengembangan desa tertinggal wilayah pesisir dan wilayah darat serta potensi yang dapat dimanfaatkan dari desa tertinggal dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Ciamis ?

Kondisi IPM Kabupaten Ciamis (meningkat tetapi Lamban) Kondisi Desa Tertinggal di Kabupaten Ciamis (45,33% Desa Tertinggal, 54,67% Desa Maju) Pertanyaan Penelitian Peningkatan IPM Strategi Desa tertinggal Wily. Pesisir Desa tertinggal Wily. Darat Bagaimana cara

hitungan IPM, dan sampling (BPS)?

hitungan IPM, di desa tertinggal

I.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami IPM dan desa tertinggal untuk selanjutnya menyusun strategi mengembangkan desa tertinggal dalam upaya meningkatkan IPM di wilayah Kabupaten Ciamis.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Memahami kondisi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ciamis dan desa tertinggal di wilayah darat dan pesisir.

2. Memahami karakteristik kondisi desa tertinggal wilayah pesisir dan wilayah darat berdasarkan indikator desa tertinggal.

3. Memahami keterkaitan antara komponen-komponen IPM dengan indikator desa tertinggal.

4. Menyusun strategi pengembangan desa tertinggal di wilayah darat dan pesisir meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ciamis.

5. Memberi rekomendasi trategi kepada pemerintah bagaimana meningkatkan desa tertinggal dan meningkatkan IPM.

Penelitian ini merupakan strategi dalam memecahkan kemiskinan dan pemerataan khususnya dalam lingkup desa tertinggal dan peningkatan IPM di Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini terdapat lima unsur kemanfaatan dari hasil penelitian ini yaitu ;

Pertama implikasi secara ekonomi dan kualitas hidup, strategi yang akan dihasilkan dari penelitian ini akan membawa kepada perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat, berkembangnya sektor riil dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kedua implikasi terhadap terbangunnya/terbentuknya infrastruktur yang baik dalam mendukung ekonomi dan sosial masyarakat, dimana keterisolasian akan menjadi kendala terhadap berkembangnya desa dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Penelitian ini akan memberikan arahan bagi pengembangan infrastruktur terutama infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan yang berimplikasi pada pola aliran barang hasil-hasil pertanian, dan produktivitas masyarakat perdesaan.

Ketiga adalah implikasi sosial, hasil penelitian ini akan mendukung terhadap kualitas hidup masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat di desa tertinggal adalah dalam lingkup kesehatan dan pendidikan.

Keempat bersifat praktis di mana hasil dari studi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan dan strategi dalam mengurangi keterbelakangan, kemiskinan dan strategi pembangunan daerah baik di tingkat nasional/pusat maupun di tingkat provinsi/lokal. Dalam studi ini akan menghasilkan strategi dimana lebih jauh akan diformulasikan pula program-program yang mestinya dilaksanakan dan bagaimana tingkat keterukuran program dan strategi tersebut.

Kelima implikasi teoritis, hasil penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang studi pembangunan dan strategi penanggulangan kemiskinan dan pencapaian pembangunan.

I.4. Ruang Lingkup Penelitian

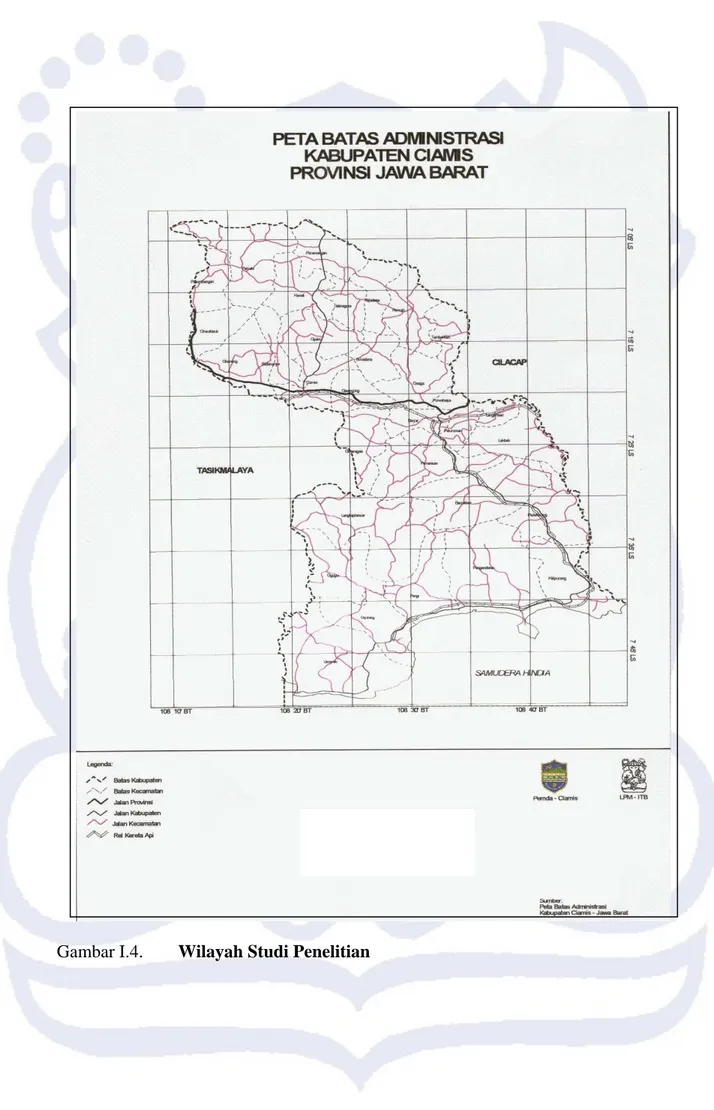

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah studi meliputi desa tertinggal di wilayah administrasi Kabupaten Ciamis, terbagi atas wilayah pesisir dan wilayah darat.

2. Ruang Lingkup Materi Materi penelitian meliputi:

a. Melakukan analisis deskriptif karakteristik desa tertinggal di wilayah pesisir dan wilayah darat berdasarkan indikator desa tertinggal.

b. Penghitungan IPM berdasarkan indikator-indikatornya yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli di desa tertinggal wilayah pesisir dan darat serta melihat keterbandingannya dengan IPM Kabupaten Ciamis.

c. Keterkaitan Komponen IPM dengan indikator desa tertinggal di Wilayah Kabupaten Ciamis.

I.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang diusulkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam bagian perumusan masalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

[1] Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian, pemilihan metode penelitian merupakan langkah awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung komponen-komponen IPM di desa tertinggal wilayah darat dan pesisir berdasarkan penghitungan IPM yang digunakan oleh BPS dengan metoda statistik.

Selain itu juga metoda kualitatif (statistik) digunakan untuk menghitung persentase yang terdapat dalam indikator desa tertinggal yang meliputi : [1]. Jumlah Kemiskinan, [2]. Jumlah Pengangguran; [3]. Kondisi Kesehatan; [4]. Infrastruktur Jalan; [5]. Telepon; [6]. Air Bersih dan; [7]. Pelayanan Infrastruktur Dasar.

Selanjutnya metode kualitatif digunakan untuk melakukan interpretasi dan korelasi berdasarkan data statistik dari metode kuantitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksplanatori. Pendekatan deskriptif eksplanatori digunakan dalam penelitian ini karena antara indikator desa tertinggal dan komponen IPM terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi. Berdasarkan hal tersebut memerlukan eksplorasi data terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi subjek materi penelitian ini.

[2]. Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis. Data sekunder dikumpulkan berupa [1]. Data profil desa tertinggal dan [2]. Pengelolaan dan kelembagaan pemerintah daerah dalam program desa tertinggal dan IPM. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, kantor kecamatan,

kantor desa, internet, literatur, dan hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

[3]. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder akan dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu, yaitu :

1. Observasi langsung ke lapangan

Metode ini bertujuan untuk mengamati obyek penelitian, sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang obyek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data berupa komunikasi verbal dengan pihak-pihak yang terkait dengan desa tertinggal di Kabupaten Ciamis, diantaranya adalah [1]. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis, [2]. Camat yang terkait dengan sampel penelitian, dan [3]. Kepala desa yang terkait dengan sampel penelitian, dan [4]. Masyarakat di desa tertinggal yang dijadikan sampel penelitian

3. Kuesioner atau Angket Penelitian

Kuesioner atau angket yang akan digunakan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan bersifat terbuka.

[4]. Rencana Sampel Penelitian

Teknik sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara Purposif Sampling yaitu dengan cara mewawancarai subjek yang telah mengenal karakteristik daerahnya seperti kepala desa, aparat desa dan masyarakat setempat.

Selanjutnya sampel desa tertinggal dilakukan berdasarkan karakteristik geografis wilayahnya terdiri dari wilayah darat dan pesisir serta berdasarkan kebijakan pembangunan kewilayahannya disebut Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu SWP Utara, SWP Tengah dan SWP Selatan.

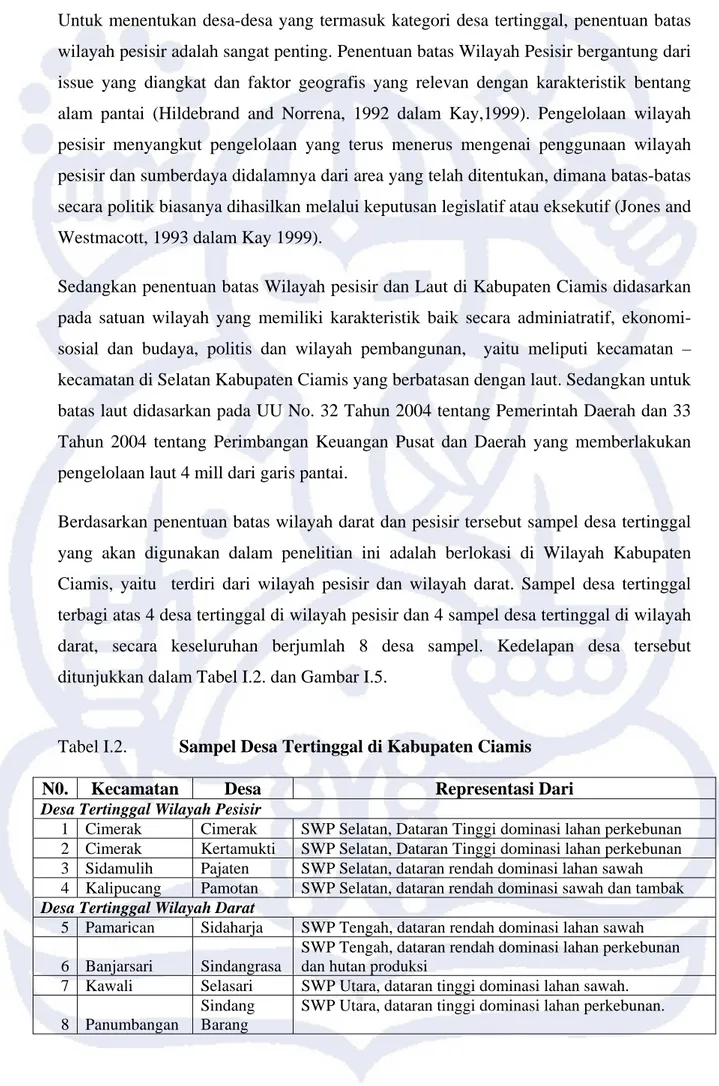

Untuk menentukan desa-desa yang termasuk kategori desa tertinggal, penentuan batas wilayah pesisir adalah sangat penting. Penentuan batas Wilayah Pesisir bergantung dari issue yang diangkat dan faktor geografis yang relevan dengan karakteristik bentang alam pantai (Hildebrand and Norrena, 1992 dalam Kay,1999). Pengelolaan wilayah pesisir menyangkut pengelolaan yang terus menerus mengenai penggunaan wilayah pesisir dan sumberdaya didalamnya dari area yang telah ditentukan, dimana batas-batas secara politik biasanya dihasilkan melalui keputusan legislatif atau eksekutif (Jones and Westmacott, 1993 dalam Kay 1999).

Sedangkan penentuan batas Wilayah pesisir dan Laut di Kabupaten Ciamis didasarkan pada satuan wilayah yang memiliki karakteristik baik secara adminiatratif, ekonomi-sosial dan budaya, politis dan wilayah pembangunan, yaitu meliputi kecamatan – kecamatan di Selatan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan laut. Sedangkan untuk batas laut didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberlakukan pengelolaan laut 4 mill dari garis pantai.

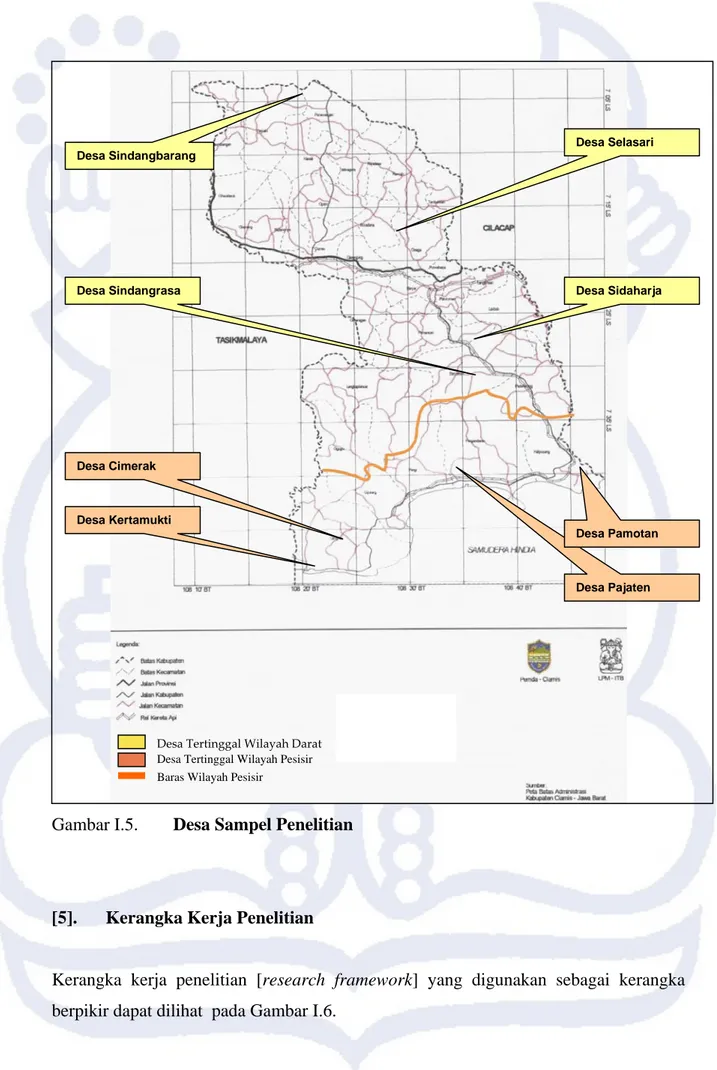

Berdasarkan penentuan batas wilayah darat dan pesisir tersebut sampel desa tertinggal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berlokasi di Wilayah Kabupaten Ciamis, yaitu terdiri dari wilayah pesisir dan wilayah darat. Sampel desa tertinggal terbagi atas 4 desa tertinggal di wilayah pesisir dan 4 sampel desa tertinggal di wilayah darat, secara keseluruhan berjumlah 8 desa sampel. Kedelapan desa tersebut ditunjukkan dalam Tabel I.2. dan Gambar I.5.

Tabel I.2. Sampel Desa Tertinggal di Kabupaten Ciamis

N0. Kecamatan Desa Representasi Dari Desa Tertinggal Wilayah Pesisir

1 Cimerak Cimerak SWP Selatan, Dataran Tinggi dominasi lahan perkebunan 2 Cimerak Kertamukti SWP Selatan, Dataran Tinggi dominasi lahan perkebunan 3 Sidamulih Pajaten SWP Selatan, dataran rendah dominasi lahan sawah 4 Kalipucang Pamotan SWP Selatan, dataran rendah dominasi sawah dan tambak

Desa Tertinggal Wilayah Darat

5 Pamarican Sidaharja SWP Tengah, dataran rendah dominasi lahan sawah 6 Banjarsari Sindangrasa

SWP Tengah, dataran rendah dominasi lahan perkebunan dan hutan produksi

7 Kawali Selasari SWP Utara, dataran tinggi dominasi lahan sawah. 8 Panumbangan

Sindang Barang

Gambar I.5. Desa Sampel Penelitian

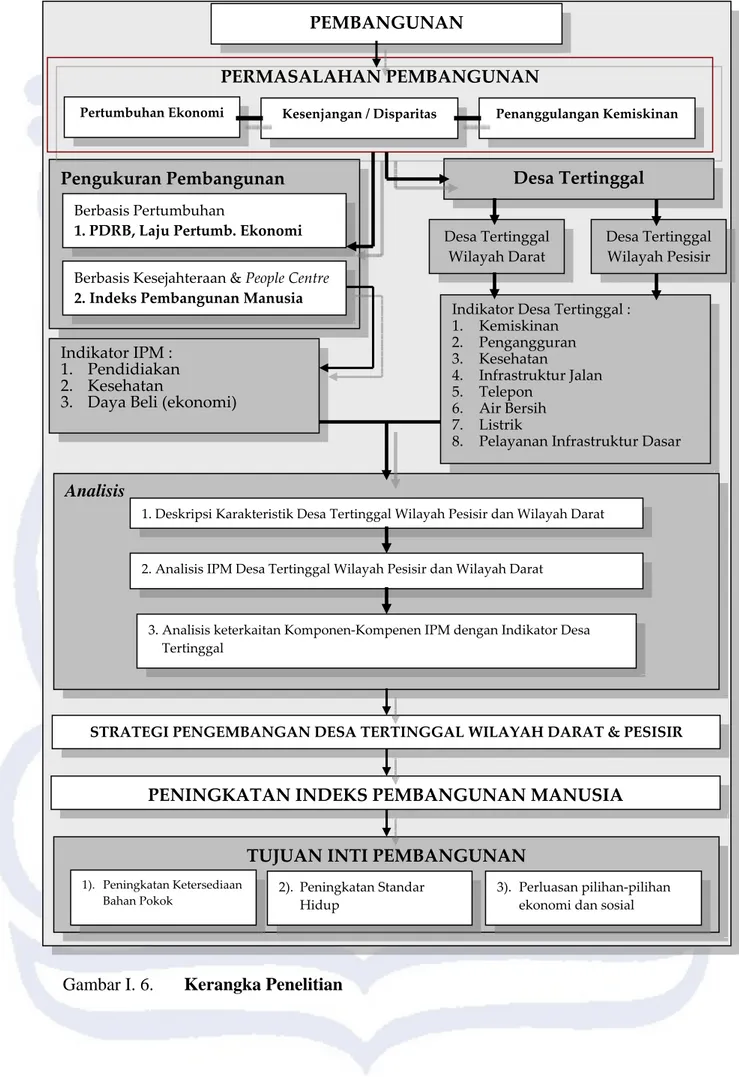

[5]. Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian [research framework] yang digunakan sebagai kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar I.6.

Desa Kertamukti Desa Cimerak Desa Pajaten Desa Pamotan Desa Sidaharja Desa Sindangrasa Desa Selasari Desa Sindangbarang Desa Tertinggal Wilayah Darat Desa Tertinggal Wilayah Pesisir Baras Wilayah Pesisir

Gambar I. 6. Kerangka Penelitian Pengukuran Pembangunan Indikator Desa Tertinggal : 1. Kemiskinan 2. Pengangguran 3. Kesehatan 4. Infrastruktur Jalan 5. Telepon 6. Air Bersih 7. Listrik 8. Pelayanan Infrastruktur Dasar PEMBANGUNAN Desa Tertinggal Berbasis Pertumbuhan 1. PDRB, Laju Pertumb. Ekonomi PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pertumbuhan Ekonomi Kesenjangan / Disparitas Penanggulangan Kemiskinan

Berbasis Kesejahteraan & People Centre 2. Indeks Pembangunan Manusia TUJUAN INTI PEMBANGUNAN 1). Peningkatan Ketersediaan Bahan Pokok 2). Peningkatan Standar Hidup 3). Perluasan pilihan‐pilihan ekonomi dan sosial Indikator IPM : 1. Pendidiakan 2. Kesehatan 3. Daya Beli (ekonomi) Analisis STRATEGI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL WILAYAH DARAT & PESISIR PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Desa Tertinggal Wilayah Darat Desa Tertinggal Wilayah Pesisir 1. Deskripsi Karakteristik Desa Tertinggal Wilayah Pesisir dan Wilayah Darat 2. Analisis IPM Desa Tertinggal Wilayah Pesisir dan Wilayah Darat 3. Analisis keterkaitan Komponen‐Kompenen IPM dengan Indikator Desa Tertinggal

[6]. Teknik Analisis Data

Untuk membahas tentang hal-hal berikut : [1]. Mendeskripsikan keadaan IPM Kabupaten Ciamis dan hitungan desa tertinggal di wilayah darat dan pesisir; [2]. Mendeskripsikan karakteristik desa tertinggal wilayah darat dan pesisir, dan; [3]. Keterkaitan antara indikator desa tertinggal wilayah darat dan pesisir. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, Hasil dari analisis digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang tentang kondisi yang diteliti serta menyusun strategi pengembangannya.

I.6. Sistematika Penulisan

Bab Satu Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan, Sasaran dan Manfaat penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas mengenai Makna Pembangunan, Gambaran Umum Kabupaten Ciamis dan Contoh Desa Tertinggal serta Konsepsi Indeks Pembangunan Manusia

Bab Tiga Deskripsi Karakteristik Desa Tertinggal di Kabupaten Ciamis

Pada bab ini akan membahas mengenai Karakteristik Desa Tertinggal Wilayah Darat, Karakteristik Desa Tertinggal Wilayah Pesisir dan Komparasi Deskripsi Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Wilayah Pesisir

Bab Empat Hitungan Indeks Pembangunan Manusia di Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Wilayah Pesisir

Pada bab ini akan membahas Metoda dan Cara Hitungan IPM oleh BPS (Badan Pusat Statistik), Hitungan IPM Desa Tertinggal Wilayah Darat, Hitungan IPM di Desa Tertinggal Wilayah Pesisir, dan Simpulan Hitungan IPM di Desa Tertinggal.

Bab Lima Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Karakteristik Desa Tertinggal dan Strategi Pengembangan Desa Tertinggal

Pada bab ini akan membahas mengenai Analisis Antara IPM dan Karakteristik Desa Tertinggal dan Strategi Pengembangan Desa Tertinggal.

Bab Enam Simpulan dan Saran