TRANSFUSI DARAH PASCA BEDAH

Oleh :

Oktaviarum Slamet Utama (1202006165) dr. I Ketut Wibawa Nada, Sp.An, KAKV

DALAM RANGKA MENGIKUTI KEPANITERAAN KLINIK MADYA BAGIAN/SMF ILMU ANESTESI DAN REANIMASI

FK UNUD/RSUP SANGLAH 2017

3 DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ... i

Kata Pengantar ... ii

Daftar Isi. ...iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1 Sel Darah dan Plasma Darah .. ... 3

2.2 Golongan darah OAB dan Rhesus... 5

2.3 Definisi Transfusi Darah ... 7

2.4 Transfusi Darah Pasca Bedah ... 7

2.5 Penggunaan Komponen Darah ... 10

2.6 Alternatif Dalam Pemberian Transfusi Darah ... 13

2.7 Indikasi Khusus Transfusi Darah ... 14

2.8 Komplikasi Paska Transfusi ... 14

BAB III SIMPULAN. ... 18 DAFTAR PUSTAKA

4 BAB I

PENDAHULUAN

Darah merupakan komponen esensial dalam kehidupan makhluk hidup, membentuk sekitar 8% dari berat tubuh total seorang individu dengan volume rerata 5 liter pada wanita dan 5,5 liter pada pria. Dalam keadaan fisiologik tubuh, darah akan berada di dalam pembuluh darah untuk menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen atau media transportasi, mekanisme hemostasis, dan mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi.1

Hingga saat ini, permintaan produk darah pada praktek klinis kian meningkat sebagai salah satu terapi penunjang baik dalam bidang hematologi maupun non hematologi seperti contohnya dalam bidang pembedahan. Pada kasus pembedahan, tindakan transfusi dapat dilakukan pada periode pra bedah, saat pembedahan berlangsung ataupun pasca bedah.2

Transfusi darah merupakan proses penyaluran darah atau komponen darah dari satu individu ke sistem sirkulasi individu lainnya. Transfusi darah dapat bersifat menyelamatkan jiwa setelah terjadi perdarahan masif setelah terjadi trauma atau pembedahan dan dapat digunakan sebagai penatalaksanaan penyakit kronis seperti anemia dan trombositopenia. Tindakan ini merupakan salah satu bagian penting pelayanan kesehatan saat ini yang dilakukan untuk mengembalikan dan mempertahankan volume darah seseorang yang hilang, mengganti kekurangan komponen seluler atau kimia darah, memperbaiki daya angkut oksigen ke jaringan, dan memperbaiki fungsi hemostasis seseorang.1,2,3

Kunci dari semua praktek pembedahan atau anestesi adalah mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pasien. Kehilangan darah dan kondisi hipovolemia dapat terjadi selama prosedur pembedahan.4 Ketersediaan darah sangat berperan dalam berlangsungnya tindakan pembedahan seperti operasi jantung, pembuluh darah, onkologi, dan penggantian sendi.5 Pengambilan keputusan untuk melakukan transfusi

5 kadang sangat sulit. Dalam beberapa tindakan pembedahan, kehilangan darah dapat diprediksi dan kadang dapat terjadi kehilangan darah yang tidak diduga sebelumnya. Secara umum, pertimbangan untuk dilakukan transfusi adalah berdasarkan kadar hemoglobin (Hb) pasien.4

Sebagai tenaga medis penting dilakukan penilaian derajat hemodilusi pada pasien yang dapat diprediksi mengalami kehilangan darah selama operasi berlangsung. Sebagai hasilnya, kadar Hb paska operasi lebih rendah daripada kadar Hb sebelum operasi. Keputusan untuk pemberian transfusi harus dibuat setelah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi umum seperti penyakit jantung, tanda-tanda oksigenasi yang tidak adekuat ke jaringan, dan kehilangan darah yang terus-menerus.4 Transfusi darah memang merupakan prosedur untuk menyelamatkan jiwa, tetapi memiliki risiko seperti komplikasi infeksius maupun non-infeksius.5

Oleh karena itu, tindakan transfusi harus sesuai dengan indikasi yang jelas agar mendapat manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan efek sampingnya. Pada paper ini akan membahas mengenai fisiologi darah, transfusi darah, penggunaan transfusi, serta komplikasinya.

6 BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sel Darah dan Plasma Darah

Setiap manusia memproduksi darah dan komponennya untuk melangsungkan fungsi kehidupan. Darah merupakan jaringan cair yang terdiri atas dua bagian yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri dari tiga jenis yaitu sel darah merah (eritrosit) yang berfungsi sebagai transport atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sel darah putih (leukosit) yang berfungsi untuk system imunitas tubuh dan keping darah (trombosit) yang berperan untuk hemostasis dan membantu proses pembekuan darah.6

2.1.1 Sel Darah Putih

Leukosit atau sel darah putih merupakan sel darah yang mengandung inti, sebagian dibentuk di sumsum tulang (granulosit dan monosit, serta sedikit limfosit) dan sebagian lagi dibentuk di jaringan limfe (limfosit dan sel-sel plasma). Keberadaan leukosit ada di dalam darah, limpa, liver, dan kelenjar limfe.Fungsi leukosit di dalam tubuh adalah diangkut ke daerah yang terinfeksi dan mengalami peradangan serius untuk menyediakan pertahanan yang cepat dan kuat terhadap agen – agen infeksius. Sel-sel darah ini bertahan hidup selama kurang lebih empat bulan di dalam darah. Rata-rata jumlah leukosit normal dalam darah manusia adalah 5.000 sampai 9.000/mm3, apabila jumlah leukosit lebih dari 10.000/mm3 disebut sebagai leukositosis, dan apabila kurang dari 5.000/mm3 disebut dengan leukopenia. Leukosit terdiri dari dua golongan utama, yaitu agranular dan granular. Leukosit agranular ada 2 jenis yaitu: limfosit yang terdiri dari sel-sel kecil dengan sitoplasma sedikit, dan monosit dengan sel-sel yang agak besar dan mengandung sitoplasma lebih banyak. Leukosit granular ada 3 jenis yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.7,8

7 Gambar 2.1 Jenis-Jenis Leukosit5

2.1.2 Sel Darah Merah

Eritrosit atau sel darah merah merupakan salah satu komponen sel yang terdapat dalam darah, fungsi utamanya adalah sebagai pengangkut hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein yang berperan dalam transport oksigen dari paru-paru ke jaringan.Eritrosit sendiri merupakan suatu sel yang kompleks, membrannya terdiri dari lipid dan protein yaitu hemoglobin, sedangkan bagian dalam sel berfungsi sebagai mekanisme mempertahankan sel selama 120 hari masa hidupnya serta menjaga fungsi hemoglobin selama masa hidup sel tersebut.10 Eritrosit normalnya menempati 40-50% dari total volume darah. Pada pria normal, jumlah rata – rata sel darah merah per millimeter kubik adalah 5.200.000 (±300.000), sedangkan pada wanita normal 4.700.000 (±300.000).9

2.1.3 Platelet

Platelet disebut juga dengan trombosit atau keeping darah merupakan sel tak berinti yang diproduksi oleh sumsum tulang berbentuk cakram kecil, bulat, lonjong, bahkan berbentuk tidak beraturan dengan diameter 1-4 μm. Jumlahnya dalam darah pada keadaan normal sekitar 150.000/ml sampai dengan 300.000/ml darah dan mempunyai masa hidup sekitar 7 sampai 12 hari. Kadar trombosit < 150.000/ml disebut dengan trombositopenia. Saat tubuh mengalami luka, maka trombosit akan berkumpul dan saling melekatkan diri sehingga akan menutup luka tersebut, trombosit juga akan mengeluarkan zat yang merangsang untuk terjadinya pengerutan luka

8 sehingga ukuran luka menyempit dan karena mempunyai zat pembeku darah maka dapat menghentikan perdarahan.10

2.1.4 Plasma Darah

Plasma ialah bagian cair dari darah yang sebagian besar terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. Di dalam plasma terdapat sel-sel darah dan lempingan darah, albumin dan gamma globulin yang berguna untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid dan mempertahankan tubuh terhadap mikroorganisme luar serta terdapat pula zat / faktor-faktor pembeku darah, komplemen, haptoglobin, transferin, feritin, seruloplasmin, kinina, enzym, polipeptida, glukosa, asam amino, lipid, berbagai mineral, metabolit, hormon dan vitamin. 1, 6

2.2 Golongan Darah O-A-B dan Rhesus (Rh)

Di dalam sel darah manusia, terdapat kurang lebih 300 antigen yang dapat menimbulkan reaksi antigen-antibodi. Setiap orang biasanya menghasilkan antibodi (alloantibodies) yang bertanggung jawab untuk reaksi-reaksi dari transfusi. Terdapat dua golongan antigen yang sering menimbulkan reaksi transfusi darah, dimana golongan ini dinamakan sistem antigen O-A-B dan sistem Rh.11

2.2.1 Golongan Darah O-A-B

Dalam melakukan tindakan transfusi darah, akan diawali dengan pengklasifikasian darah ke dalam empat tipe golongan darah yaitu golongan darah O,A,B, atau AB.

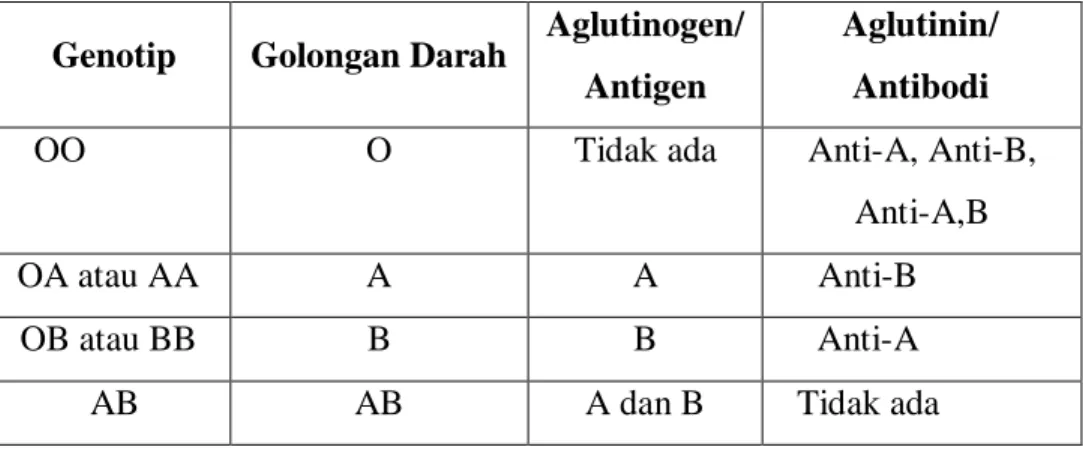

9 Tabel 2.1 Golongan Darah dengan genotip dan unsur pokok aglutinogen serta aglutininnya.11,12

Genotip Golongan Darah Aglutinogen/ Antigen

Aglutinin/ Antibodi

OO O Tidak ada Anti-A, Anti-B,

Anti-A,B

OA atau AA A A Anti-B

OB atau BB B B Anti-A

AB AB A dan B Tidak ada

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa apabila pada darah seseorang tidak terdapat aglutinogen A ataupun aglutinogen B, maka golongan darahnya adalah O. Bila hanya terdapat aglutinogen tipe B, maka golongan darahnya adalah B. Bila hanya terdapat aglutinogen tipe A, maka golongan darahnya adalah A, dan apabila terdapat aglutinogen tipe A dan B, maka golongan darah AB.11,12

Tabel 2.2 Penggolongan darah yang memperlihatkan aglutinasi sel dari berbagai golongan darah dengan Aglutinin anti-A dan anti-B dalam serum.12

Golongan Darah Antibodi dalam plasma

Anti-A Anti-B O - - A + - B - + AB + + 2.2.2 Golongan Darah Rh

Selain sistem golongan darah O-A-B, terdapat pula golongan darah sistem Rh juga penting dalam melakukan tindakan transfusi darah. Terdapat enam tipe antigen Rh yang umum, setiap tipe disebut faktor Rh. tipe – tipe ini

10 ditandai dengan C, D, E, c, d, dan e. Tipe antigen D dijumpai secara luas dalam populasi. Seseorang yang memiliki antigen ini dikatakan Rh positif, sedangkan orang yang tidak memiliki antigen D disebut Rh negatif. 1,11

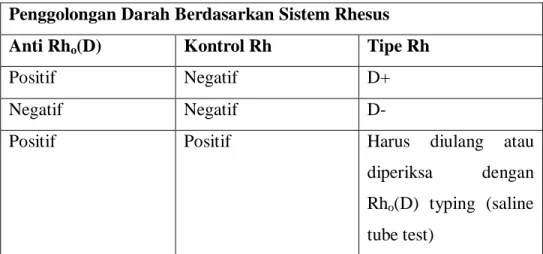

Tabel 2.3 Penggolongan darah berdasarkan sistem rhesus.12 Penggolongan Darah Berdasarkan Sistem Rhesus

Anti Rho(D) Kontrol Rh Tipe Rh

Positif Negatif D+

Negatif Negatif D-

Positif Positif Harus diulang atau

diperiksa dengan Rho(D) typing (saline

tube test)

2.3 Definisi Transfusi Darah

Transfusi darah adalah suatu tindakan medik berupa pemindahan darah atau komponen darah donor ke dalam sistem pembuluh darah resipien. Berdasarkan jenisnya, transfusi darah di kelompokan menjadi 2 jenis, yaitu autologous transfussion merupakan suatu tindakan transfusi dimana resipien mendonorkan darahnya untuk digunakan sendiri dan allogenic transfussion adalah suatu tindakan transfusi dimana resipien menggunakan darah dari seorang donor atau orang lain. Tindakan transfusi darah ini sering dilakukan dalam bidang pembedahan, baik saat periode prabedah, selama pembedahan, maupun pasca bedah.11,13

2.4 Transfusi darah paska bedah

Ketika terjadi perdarahan, tujuan penatalaksanaan yang dilakukan adalah untuk mengembalikan volume intravaskular, cardiac output, dan perfusi organ ke dalam batas normal.14 Kehilangan <20% volume darah dapat ditoleransi oleh tubuh, tetapi bila sudah mencapai 20-40% kehilangan volume darah akan menyebabkan

11 perubahan tanda vital. Kehilangan >40% volume darah akan menyebabkan kegagalan sistem sirkulasi sampai henti jantung bila tidak ditangani.4 Tujuan dari terapi transfusi, khususnya pada paska operasi adalah untuk mengatasi anemia dan oksigenasi yang tidak adekuat, serta defek faal hemostatic dengan menggunakan komponen darah.2,5 Indikasi terjadinya hipoksia pada pasien anemia dan selama periode paska operasi dapat menunjukkan gejala takikardia, hipotensi, dan dyspnea.5 Tabel 2.4. Klasifikasi perdarahan manurut American College of Surgeon.14

Klasifikasi perdarahan akut

Faktor Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4

Kehilangan darah (ml) 750 750-1500 1500-2000 >2000 Persentase kehilangan darah 15 15-30 30-40 >40 Nadi (denyut/menit) 100 100 120 ≥140

TD Normal Normal Menurun Menurun

Tekanan nadi (mmHg)

Normal atau

meningkat Menurun Menurun Menurun

Capillary

refill test Normal Positif Positif Positif

Laju napas per menit 14-20 20-30 30-40 35 Produksi urin (mL/jam) 30 20-30 5-10 Hampir tidak ada Status mental Sedikit

gerlisah Gelisah sedang Gelisah dan disorientasi Disorientasi dan letargi Penggantian cairan (1:3 rule)

Kristaloid Kristaloid Kristaloid dan darah

Kristaloid dan darah

Idealnya, apabila terdapat kehilangan darah harus diganti dengan kristaloid atau larutan koloid untuk mempertahankan volume intravaskular. Ketika bahaya anemia melebihi risiko dari transfusi yang akan dilakukan, maka kehilangan darah tersebut diganti dengan transfusi sel darah merah untuk mempertahankan konsentrasi

12 hemoglobin atau hematokrit, seperti contohnya pada bayi atau anak – anak dengan kadar hemoglobin normal, kehilangan darah sebanyak 10% volume darah, maka tidak perlu dilakukan transfusi darah dan cukup diberikan cairan kristaloid atau koloid karena tidak memberatkan kompensasi tubuh. Sedangkan apabila kehilangan darah lebih dari 10% volume darah perlu dilakukan tindakan transfusi darah karena terjadi gangguan dalam pengangkutan oksigen. Sementara itu, pada orang dewasa dengan kadar hemoglobin normal, pemberian cairan masih dapat diberikan pada kehilangan darah hingga 20% volume darah. Apabila kehilangan darah lebih dari itu, diperlukan tindakan transfusi darah karena sering terjadi gangguan faktor pembekuan.11

Dalam mengatasi kehilangan darah, apabila yang digunakan adalah cairan kristaloid, volume yang dibutuhkan adalah tiga kali lipat dari volume kehilangan darah (rasio 1:3), sementara apabila yang digunakan adalah cairan koloid (rasio 1:1), maka dibutuhkan volume yang sama dengan perdarahan. Perkiraan volume darah seseorang berbeda-beda, tergantung pada usia dan jenis kelamin seseorang seperti yang tertera pada tabel di bawah.11

Tabel. 2.5 Volume Darah Sesuai Usia11

Usia Volume Darah

Prematur 95mL/KgBB Cukup Bulan 85 mL/KgBB Infant 80 mL/KgBB Dewasa Laki-laki 75 mL/KgBB Perempuan 65 mL/KgBB

Pemberian transfusi dalam periode paska bedah disarankan diberikan ketika pasien sudah sadar untuk mengetahui reaksi transfusi yang dapat timbul sedini mungkin. Pada periode paska bedah, terutama pasien yang sudah atau sedang memperoleh transfusi darah, segera lakukan evaluasi status hematologi dan

13 pemeriksaan faal hemostasis untuk mengetahui sedini mungkin setiap kelainan yang terjadi.2

2.5 Penggunaan komponen darah

Banyak perdebatan yang diungkapkan di berbagai literatur mengenai komponen darah yang dapat digunakan secara tepat. Beberapa percobaan klinis menyarankan tindakan transfusi dilakukan dengan menunggu sampai pasien mencapai kadar Hb terendah. Pada prinsipnya, penggunaan komponen darah disesuaikan dengan kebutuhan pasien akan komponen darah spesifik yang diperlukan.15

2.5.1 Whole blood

Fresh whole blood didefinisikan sebagai darah yang disimpan pada bank darah dalam waktu <24 jam pada suhu 1 to 6°C sebelum ditransfusikan ke pasien. Semakin lama disimpan, kemampuan agregasi trombosit akan semakin menurun. Whole blood mengandung komponen eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma. Satu unit whole blood terdiri dari 250 mL darah dan 37 mL antikoagulan dengan kadar hematokrit 40%, dapat meningkatkan kadar Hb sebanyak 1g/dL dan hematokrit sebanyak 3-4%.13 Whole blood digunakan pada pasien yang membutuhkan transfusi sel darah merah dan plasma secara bersamaan serta kehilangan 15-20% volume darah pada orang dewasa.2,4 2.5.2 Packed red cell

Packed red blood cell (PRC) mengandung kadar Hb yang sama dengan whole blood, dengan volume 250-300 mL dan kadar hematokrit 70%.14 Umumnya, unit PRC difiltrasi untuk mengurangi kadar leukosit sehingga dapat mencegah terjadinya febrile nonhemolytic transfusion reactions (FNHTRs).15 Dalam periode perioperatif dan paska bedah, transfusi RBC diperlukan untuk menggantikan darah yang hilang selama pembedahan berlangsung, mempertahankan kadar Hb, dan meningkatkan kapasitas angkut oksigen ke

14 jaringan.14 Untuk menentukan jumlah darah yang dibutuhkan agar Hb darah pasien meningkat dapat digunakan rumus:

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑅𝐶 =𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑥 𝐾𝑒𝑛𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐻𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 Kadar Hb PRC

Kadar Hb yang dimiliki PRC adalah 24%.2 Selama ditransfusikan, PRC dihangatkan pada suhu 37°C untuk mencegah hipotermia.11 Pemberian PRC dapat difasilitasi dengan larutan kristaloid 50-100 mL normal saline. 14

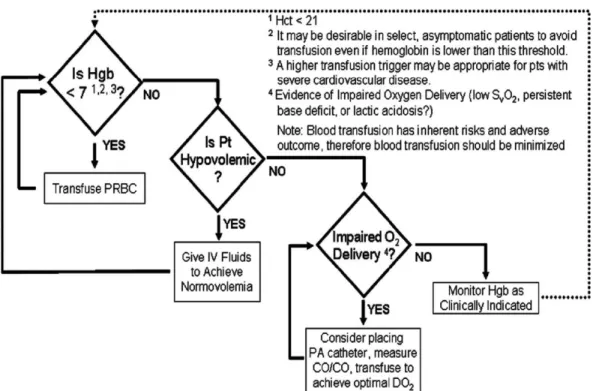

Transfusi tidak dilakukan bila kadar Hb masih >10 gr/dL. Transfusi PRC dengan strategi restriktif diindikasikan bila kadar Hb <7 gr/dL atau hematokrit <21% dan dipertahankan pada rentang 7 – 9 gr/dL. Keluaran klinis pada strategi restriktif tidak bermakna secara signifikan dengan strategi liberal yang mengindikasikan transfusi bila kadar Hb <10 gr/dL dan dipertahankan pada rentang 10 – 12 gr/dL2

15 Pada pasien trauma bila kadar Hb >7 gr/dL, perlu dilakukan evaluasi keadaan hipovolemia pada pasien. Bila terjadi hypovolemia berikan cairan intravena untuk mengembalikan volume darah. Bila normovolemia lakukan evaluasi lebih lanjut terkait gangguan hantaran oksigen dengan menilai SvO2. Saat hantaran oksigen terganggu, pertimbangkan pemasangan kateter arteri pulmonal serta ukur curah jantung pasien. Jika hantaran oksigen masih baik, lakukan pemantauan kadar Hb.2

2.5.3 Konsentrat trombosit

Konsentrat trombosit bisa didapatkan dari konsentrasi penuh 4 kantong darah lengkap maupun dari teknik apheresis trombosit dari satu pendonor saja.14 Satu unit trombosit yang diperoleh mengandung 50 – 70 mL plasma, disimpan dalam suhu 20-24°C selama 5 hari.11 Transfusi konsentrat trombosit dilakukan untuk mencegah perdarahan pada pasien dengan trombositopenia atau disfungsi trombosit.15

Sebagai profilaksis, konsentra trombosit dapat diberikan bila kadar trombosit pasien hanya 10.000-20.000/mm3 karena risiko terjadinya perdarahan spontan.11 Pada pasien paska pembedahan harus dilakukan tindakan pemberian transfusi konsentrat trombosit bila kadarnya masih dibawah 50.000/mm3 dan disertai perdarahan, serta diperlukan pada pasien dengan teknik pembedahan sangat invasif seperti paska bypass jantung. Pertimbangan lain untuk memberikan transfusi trombosit pada tingkat kadar sedang antara 50.000-100.000/mm3 adalah bila pasien menjalani pembedahan saraf maupun mata dan mengalami disfungsi trombosit.5,16 Satu unit apheresis dapat meningkatkan kadar trombosit mencapai 30.000-60.000/mm3. Trombosit harus segera ditransfusikan begitu sampai ke pasien.11

2.5.4 Fresh frozen plasma

Fresh frozen plasma (FFP) merupakan plasma yang langsung dibekukan pada suhu kurang atau sama dengan -25°C untuk memelihara faktor

16 pembekuan yang dikandungnya setelah diperoleh dari donor dan dapat disimpan hingga 5 hari.16 FFP merupakan produk plasma yang paling sering digunakan, mengandung protein plasma dan seluruh faktor pembekuan.14

Pemberian FFP dapat dilakukan pada pasien dengan perdarahan aktif, inernational normalized ration (INR) >1.6, PT>15 detik, PTT>40 detik, dan defisiensi faktor pembekuan darah.17,15,14 Transfusi plasma tidak tepat diberikan saat terjadi peningkatan INR tanpa disertai perdarahan.15 Setiap unit FFP dapat meningkatkan 2-3% masing-masing faktor pembekuan pada orang dewasa. Dosis pemberian FFP yang direkomendasikan adalah 10-15 mL/kg berat badan dengan tujuan mencapai 30% konsentrasi faktor pembekuan normal. FFP dihangatkan pada suhu 37°C sebelum ditransfusikan.11 FFP dapat diberikan sebagai profilaksis bila faal hemostasis PT 1,5 kali lebih besar dari nilai rujukan tertinggi dan PTT 1,5 lebih besar dari nilai rujukan tertinggi.4

2.6 Alternatif dalam pemberian transfusi darah

Salah satu alternatif dalam pemberian transfusi adalah dengan transfusi autologous dengan menggunakan darah pasien itu sendiri. Pada pasien yang menjalani prosedur pembedahan elektif dengan kemungkinan mendapat transfusi dapat menyumbangkan darahnya untuk digunakan kemudian. Pengambilan darah biasanya dimulai pada 4-5 minggu sebelum pembedahan. Pasien dapat mendonorkan darahnya selama kadar hematokritnya paling tidak 34% atau kadar Hb minimal 11 g/dL. Jarak antar donasi minimal selama 72 jam untuk mengembalikan volume plasma ke dalam batas normal.11 Pada pasien dewasa sehat dapat mendonorkan darahnya sampai tiga kali.16 Selama proses koleksi darah, pasien juga dibantu dengan pemberian suplemen zat besi. Beberapa studi mengatakan bahwa transfusi darah autologoud dapat menurunkan risiko infeksi dan reaksi transfusi ketika diberikan.11 Prosedur ini juga dapat dilakukan pada kasus tertentu seperti pada pasien tertentu yang memiliki golongan darah langka yang sulit ditemukan atau pada pasien yang menolak transfusi darah allogenik.16

17 2.7 Indikasi khusus transfusi darah

2.7.1 Transfusi darah gawat darurat

Dalam situasi gawat darurat yang tidak memungkinan untuk melakukan tes pada sampel darah transfusi, PRC golongan O resus negatif dapat diberikan pada pasien, dengan ketentuan tidak ada riwayat transfusi sebelumnya.14,4 Alasannya adalah pada golongan darah O resus negative memiliki volume plasma yang lebih sedikit dan hampir tidak mengandung antibodi anti-A dan anti-B.14 Dalam kondisi tersebut, seorang dokter harus membuat lembar pertanggungjawaban mengenai indikasi pemberian transfusi darah tanpa dilakukan pemeriksaan sampel darah sebagai tindakan live saving.4 2.7.2 Transfusi darah masif

Transfusi masif didefinisikan sebagai prosedur pemberian transfusi yang melebihi volume darah pasien atau sebanyak 10 unit darah dalam 24 jam. Atau transfusi yang melebihi 50% volume sirkulasi dalam waktu kurang dari 3 jam atau transfusi dengan laju 150mL/menit.4 Tindakan ini dilakukan bila terjadi perdarahan akut pada pasien bedah akibat defisiensi faktor pembekuan multiple dan trombositopenia. Pada pasien dengan kondisi tersebut dapat diberikan factor pembekuan V dan VIII untuk memperbaiki kondisi klinis.17 2.8 Komplikasi paska transfusi

Disamping manfaat yang didapat, transfusi darah bukan berarti bebas risiko. Komplikasi terkait transfusi dapat dikategorikan menjadi komplikasi akut dan lanjut, dapat dikategorikan lagi secara lebih terperinci yaitu komplikasi infeksius dan non-infeksius. Komplikasi akut dapat terjadi dalam hitungan menit sampai 24 jam, sedangkan komplikasi tertunda dapat terjadi dalam hitungan hari, bulanan, hinggan beberapa tahun setelahnya. Komplikasi infeksi yang disebabkan karena transfusi sudah jarang terjadi seiring perkembangan proses screening darah. Risko infeksi yang ditimbulkan sudah berkurang 10.000 kali sejak tahun 1980. Komplikasi transfusi non-infeksius 1000 kali lebih sering terjadi daripada komplikasi yang bersifat non-infeksius

18 karena tidak ada perkembangan dalam pencegahannya. Beberapa contoh komplikasi transfusi yang terjadi antara lain:

2.8.1 Komplikasi non-infeksius 2.8.1.1 Reaksi transfusi akut

2.8.1.1.1 Reaksi hemolitik akut

Reaksi hemolitik akut sangat jarang terjadi yang timbul karena transfusi yang tidak cocok. Prosesnya disebabkan oleh adanya proses penghancuran sel darah merah yang dihancurkan oleh sel imun resipien dalam kurun waktu 24 jam setelah transfusi diberikan. Reaksi antibodi terhadap antigen tersebut terbentuk oleh proses imunisasi dari transfusi sebelumnya atau riwayat kehamilan. Hemolisis dapat terjadi pada intravaskular maupun ekstravaskular. Kejadian pada ektravaskular paling umum ditemukan, dimana eritrosit donor diselimuti oleh immunoglobulin G (IgG) atau komplemen lain dalam hepar dan lien. Gejala yang dapat timbul antara lain demam, mual muntah, kaku, hipotensi, dyspnea, anemia, dan disseminaterd intravascular coagulation.15 Bila terjadi reaksi hemolitik segera hentikan transfusi dan berikan oksigen yang dekuat.2

2.8.1.1.2 Reaksi alergi

Reaksi alergi umum terjadi dan gejalanya ringan. Kebanyakan disebabkan oleh adanya protein asing pada darah donor dan dimediasi oleh IgE. Gejala yang dapat timbul diantaranya pruritus, urtikaria, dengan atau tanpa diserta demam.Bila reaksi alergi terjadi segera hentikan transfusi dan berikan antihistamin atau steroid.2,18

19 2.8.1.1.3 Transfusion-related acute lung injury

Transfusion-related acute lung injury (TRALI) merupakan reaksi yang disebabkan oleh interaksi antara antibodi darah donor dengan neutrophil, monosit, atau sel endotel paru resipien.16 Tanda dan gejala yang timbul seperti demam, dyspnea, hipoksia berat yang muncul pada 1-2 jam pertama sampai 6 jam setelah transfusi.15,14 Keadaan tersebut terjadi Karena adanya peran antibodi sitoplasmik antineutrofil (anti-HLA) mengaktivasi sistem imun resipien, kemudian sitokin-sitokin inflamasi dilepaskan dan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler di paru sehingga terjadi edema paru. Neutrophil yang teraktivasi di paru-paru akan mensekresi enzim proteolitik sehingga terjadi kerusakan jaringan paru. TRALI juga dapat didefinisikan sebagai edema paru nonkardiogenik.15 Bila terjadi TRALI segera hentikan pemberian transfusi dan berikan terapi suportif. Walaupun TRALI dapat menyebabkan mortalitas, pasien akan pulih kembali dalam waktu 96 jam.14 2.8.1.1.4 Febrile nonhemolytic transfusion reactions

Febrile nonhemolytic transfusion reactions (FNHTR) didefinisikan sebagai peningkatan suhu 1°C diatas 37°C dalam waktu 24 jam paska transfusi, dapat disertai dengan kekakuan, kedinginan, dan perasaan tidak nyaman pada pasien. Gejalanya muncul beberapa jam setelah transfusi.15 FNHTR sangat umum terjadi dan tidak mengancam nyawa.18 Leukoreduksi atau filtrasi leukosit pada darah donor sebelum ditransfusikan ke pasien dapat mengurangi kejadian FNHTR. Ada 2 mekanisme yang mendasari terjadinya FNHTR, yaitu reaksi mediasi antibodi dan pelepasan sitokin inflamasi seperti IL-1; IL-6; IL-8; dan TNF.15

2.8.1.2 Komplikasi lanjut

Transfusion-associated graft-versus-host disease merupakan peristiwa dimana sel limfosit donor mengalami proliferasi di dalam tubuh resipien yang kemudian merusak jaringan dan organ resipien. Kejadiannya cenderung

20 dialami oleh pasien dengan defisiensi imun. Gejala yang dialami dapat meliputi kemerahan pada kulit, demam, diare, disfungsi hepar, dan pansitopenia yang terjadi 1-6 jam setelah transfusi.15

2.8.2 Komplikasi infeksius

Komponen darah donor dapat terkontaminasi oleh bakteri maupun virus. Kontaminasi bakteri cukup jarang terjadi, tetapi bila pasien terinfeksi bakteri melalui produk darah akan menimbulkan sepsis dengan angka mortalitas yang tinggi. Hal ini dapat terjadi ketika proses pungsi vena maupun disebabkan oleh bakterremia pada donor tanpa menunjukkan gejala. Gejala infeksi bakterti yang terjadi segera atau selama transfusi diantaranya demam, eritema, dan kolaps kardiovaskular.18

Insiden infeksi virus paska transfusi terdapat sekitar 1:200,000 untuk hepatitis B, 1:1,900,000 untuk hepatitis C. kebanyakan kasus menunjukkan gejala anikterik. Hepatitis C merupakan infeksi serius yang lebih umum terjadi, bias berkembang menjadi hepatitis kronis dengan sirosis hati pada 20% penderitanya. Infeksi HIV-1 dan HIV-2 juga merupakan salah satu komplikasi infeksius dari transfusi darah. namun, dengan adanya tes asam nukleat virus yang diperankan oleh Food and Drugs Administrasion dapat menurunkan risiko transmisi HIV mencapai 1:1,900,000 kejadian.11

21 BAB III

SIMPULAN

Transfusi darah merupakan proses penyaluran komponen darah dari satu individu ke individu lainnya yang membutuhkan. Tindakan ini merupakan upaya penyelamatan jiwa terhadap pasien dengan perdarahan paska bedah. Perdarahan yang terjadi pada setiap prosedur pembedahan harus segera ditangani untuk mencegah terjadinya anemia, meningkatkan perfusi jaringan, dan mengembalikan volume darah ke dalam batas normal. Sebagai klinisi, diharapkan mampu untuk memperhitungkan kehilangan darah yang terjadi selama operasi berlangsung, mengontrol kondisi pasien dan menentukkan komponen darah yang tepat untuk transfusi sesuai kebutuhan pasien. Pemberian komponen darah kepada pasien dilakukan berdasarkan kadar hemoglobin serta kondisi klinis pasien selama periode paska pembedahan. Selain itu, jenis komponen darah yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien.

Pemberian transfusi tidak lepas dari komplikasi yang dapat dialami oleh pasien. Komplikasi yang dapat timbul antara lain komplikasi yang bersifat non-infeksius maupun non-infeksius. Evaluasi secara ketat perlu dilakukan untuk mengcegah komplikasi yang tidak diingankan pada pasien seperti terinfeksi penyakit menular maupun kecerobohan dalam memberikan transfusi.

22

DAFTAR PUSTAKA

1. Bakta IM. Hematologi Klinik Ringkas. Penerbit Buku Kedokteran EGC 2006, Edition 2012, 616(15): 271-9.

2. Mangku Gde, Senapathi TGA. Buku Ajar Ilmu Anestesia dan Reanimasi. PT Indeks Permata Puri Media. Jakarta Barat. 2010, h 302-15.

3. Watering LMG. Alternatives to Blood Transfusion in Transfusion Medicine. ResearchGate. 2008 Nov. doi: 10.1111/j.1778-428X.2008.00114.x

4. Kaur P, Basu S, Kaur G, dkk. Transfusion issues in surgery. Internet Journal of Medical Update. 2013 January;8(1):46-50

5. Liumbruno, GM, Bennardello F, Lattanzio A, dkk. Recommendations for the transfusion management of patients in the peri-operative period. III. The post-operative period. Blood Transfus 2011;9:320-35

6. Mallo PY, Sompie SRUA, Narasiang BS, Bahrun. Rancang Bangun Alat Ukur Kadar Hemoglobin dan Oksigen Dalam Darah dengan Sensor oximeter Secara Non-Invasive. Teknik Elektro UNSRAT. 2012, h 1-6.

7. Krishnan S. Jumlah Leukosit Pada Pasien Apendisitis Akut Di RSUP Haji Adam Malik, Medan Pada 2009. USU Digital Library. 2010, h 3-6.

8. Effendi Z. Peranan Leukosit Sebagai Anti Inflamasi Alergik Dalam Tubuh. USU Digital Library. 2003, h 1-8.

9. Wirya EI. Hubungan Olahraga Rutin Dengan Kadar Hemoglobin Darah. USU Digital Library. 2013, h 3-11.

10. Masihor JJG, Mantik MFJ, Memah M, Mongan AE. Hubungan Jumlah Trombosit Dan Jumlah Leukosit Pada Pasien Anak Demam Berdarah Dengue. Jurnal e-Biomedik (eBM). 2013, 1(1):391-5.

11. Morgan Jr GE, Mikhail MS, Murray MJ. Clinical Anesthesiology. Edisi 5. New York. McGraw-Hill Companies. 2013, h 487-535, 1161-76.

12. Djoerban Z. Dasar-dasar Transfusi Darah. Dalam : Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta. 2009, h 1185-1204.

23 13. Gaol HL, Tanto C, Pryambodho. Transfusi Darah. Dalam : Kapita Selekta

Kedokteran. Edisi 4. Media Aesculapius. Jakarta. 2014, h 565-7.

14. Miller RD. Miller’s Anesthesia. 8th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2015.

15. Sharma S, Sharma P, Tyler LN. Transfusion of Blood and Blood Products: Indications and Complications. Am Fam Physician. 2011;83(6):719-724. 16. Norfolk D. Handbook of Transfusion Medicine. 5th edition. United Kingdom:

TSO; 2013.

17. McCullough J. Transfusion Medicine. 4th Edition. Oxford: John Wiley & Sons; 2017.

18. Maxwell MJ, Wilson MJ. Complication of Blood Transfusion. British Journal of Anaesthesia. 2006;6(6):225-229