BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERAHU TRADISIONAL NUSANTARA

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang jelas mengenai motif perahu pada seni cadas di Indonesia diperlukan pendalaman materi atau tinjauan pustaka mengenai perahu di Nusantara. Sumber kepustakaan yang berhasil dikumpulkan dari berbagai artikel dan buku mengenai segala aspek yang berkaitan dengan perahu tradisional di Nusantara.

2.1. Sejarah Awal Perahu di Nusantara

Perahu merupakan salah satu hasil budaya bahari yang sejak masa prasejarah telah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia di dunia termasuk Nusantara. Perahu selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai alat transportasi air, untuk berkomunikasi antar masyarakat, perdagangan, dan sarana mencari ikan, perahu juga berkaitan erat dengan religi masyarakat pendukungnya yang mendiami pulau-pulau di Nusantara.

Penelitian F.L. Dunn dan D.F. Dunn (1977: 22) mengemukakan bahwa antara 20.000 sampai 18.000 tahun lalu teknologi pelayaran di wilayah Asia Tenggara masih sangat terbatas. Aktivitas pelayaran di laut terbuka belum berjalan, kemungkinan baru tahap penggunaan rakit dengan eksploitasi jenis kerang-kerangan di wilayah perairan dangkal seperti rawa-rawa dan hutan bakau yang dipengaruhi pasang surut air laut. Kemudian sekitar 9000 tahun lalu mulai dikenal adanya perahu yang penggunaannya bersama rakit dengan wilayah eksploitasinya berupa rawa-rawa dan pelayaran terbatas di perairan terbuka. Eksploitasi wilayah baru dilakukan dengan bertambahnya pengetahuan keahlian berperahu. Selanjutnya sekitar 5000 tahun yang lalu diperkirakan telah ada eksploitasi wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan penguasaan navigasi laut dan teknologi perahu yang semakin berkembang. Penggunaan cadik maupun layar sederhana berupa anyaman dari dedaunan meningkatkan luas wilayah eksploitasi dengan daya jelajah yang cukup jauh dari pantai (Dunn dan Dunn, 1977: 22-24).

Selain itu diperkirakan pelayaran dianggap lebih berkembang sejak awal Holosen, penggunaan kayu gelondongan, ikatan kulit kayu atau buluh, kayu yang dilubangi berupa kano dan jenis rakit dari bakau atau bambu merupakan alat-alat pelayaran pada kala itu. Perkembangan teknologi pelayaran disebabkan karena faktor kondisi permukaan air laut yang meninggi mencapai 130 meter pada kurun 15.000 hingga 8.000 tahun yang lalu. Terbentuknya pulau-pulau di Nusantara yang menciptakan garis pantai yang lebih panjang dan sumber daya alam yang melimpah serta iklim yang lebih stabil meningkatkan pertambahan populasi yang berdampak pada kemajuan budaya termasuk eksploitasi sumber daya laut. Isolasi geografi pulau-pulau di Nusantara oleh alam ditanggapi oleh manusia dengan mengembangkan teknologi pelayaran untuk melakukan kontak atau migrasi antar pulau-pulau (Simanjuntak 2001: 667).

Horridge (2006: 143) menduga penggunaan rakit dari bambu telah ada sejak 50.000 tahun lalu yang digunakan oleh manusia untuk bermigrasi dari Dataran Sunda ke Dataran Sahul, ketika muka laut lebih rendah daripada sekarang dan jarak antar daratan lebih pendek pada masa glasial. Selain itu rakit bambu mudah dibuat dan dapat dikerjakan dengan alat batu yang sederhana. Sebaran rakit bambu sampai sekarang masih terdapat di Indonesia, Melanesia, hingga ke Fiji. Kemungkinan manusia pertama kali menggunakan rakit bambu menuju Australia dan selanjutnya menggunakan perahu lesung. Penggunaan kayu dan bambu sebagai rakit telah digunakan sebelum datangnya teknologi perahu petutur Austronesia.

Terdapat hubungan antara perahu Austronesia dan perahu yang berkembang di Lautan Hindia sekitar 5000 tahun lalu yang bercirikan teknologi berbentuk perahu lesung dengan penambahan komponen berupa papan di atas dinding lambung perahu lesung dan perahu papan yang digabungkan menggunakan tali (sewn-plank) yang tersebar di Nusantara. Ciri ini juga terlihat pada perahu-perahu di Mesir, Lembah Sungai Indus dan Mesopotamia. Selain itu bentuk tiang, teknik pasak, bentuk ujung kemudi pipih segiempat, dan bentuk layar trapesium berkembang sekitar 2000 tahun lalu pada jaringan perdagangan di selat Malaka. Namun pengaruh dari teknologi yang berkembang di lautan Hindia pada teknologi perahu Austronesia ini oleh Horridge (2006:145-147) dianggap kurang tepat

karena kelompok-kelompok petutur Austronesia meninggalkan wilayah Asia Daratan jauh sebelum mendapat pengaruh dari teknologi perahu yang berkembang di Lautan Hindia atau bahkan dari Mesir. Ia menunjukkan bahwa perahu-perahu Ausronesia telah berkembang dengan menggunakan bentuk layar segitiga sejak sekitar 200 tahun sebelum Masehi, teknologi layar segitiga ini baru berkembang di Lautan Hindia pada sekitar 200 tahun Setelah Masehi hingga seribu tahun kemudian diadopsi oleh para pelaut Portugis. Rute perdagangan dari Vietnam menuju kawasan timur Nusantara sekitar 200 SM yang ditunjukkan oleh persebaran nekara perunggu yang merupakan salah satu artefak dari budaya Dongson yang mengikuti pergerakan musim angin monsoons di laut Cina Selatan dan laut Jawa. Diperkirakan cengkih dan kayu manis merupakan komoditas perdagangan yang dibawa oleh para pelaut petutur Austronesia menuju India dan Srilangka, dan mungkin menuju pantai timur Afrika dengan menggunakan perahu bercadik. Mereka meninggalkan jejak dengan pengaruh berupa desain perahu, teknik pembuatan perahu, cadik, teknik menangkap ikan, dan sebagainya pada bukti literatur di Yunani (Christie, 1957 dalam Horridge 2006: 146). Hal ini didukung oleh Hornel (1928: 1-4) bahwa bentuk perahu di Victoria Nyanza, Uganda pada Suku Bantu di Afrika Timur mirip dengan bentuk perahu yang berada di Indonesia, dengan contoh perahu yang berasal dari Madura yaitu bercirikan adanya tambahan papan pada dinding lambung dengan teknik ikat dan terdapat dekorasi pada ujung haluan perahu. Selain itu juga didukung oleh data lingusitik mengenai istilah-istilah perahu (Adelaar 2005) berdasarkan hasil penelitian tahun 1951 pada kelompok petutur Austronesia dari Nusantara di Madagaskar.

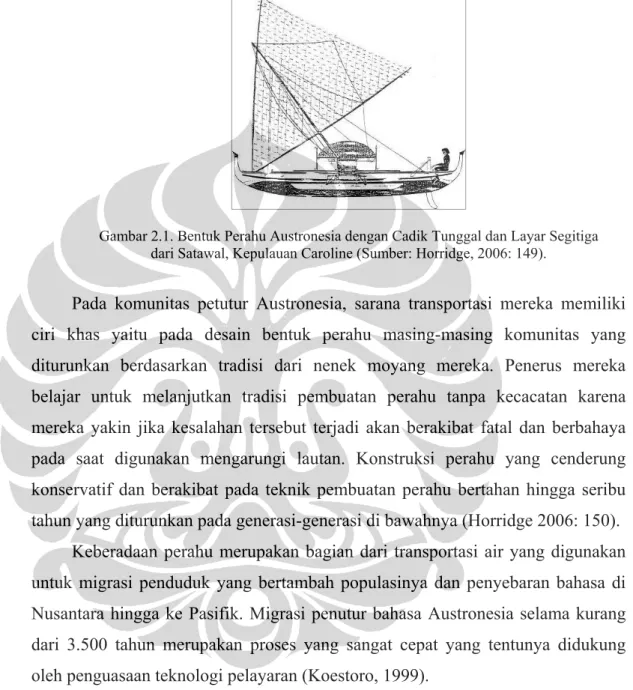

Perahu Austronesia awal tidak memakai cadik, perahu ini digunakan sebagai perahu penangkap ikan yang ulung, dan terutama sebagai perahu perang dengan konstruksi satu lambung. Bentuk perahu ini masih terdapat pada perahu naga di Asia, bentuk kano pada suku Asmat, dan tergambarkan pada motif perahu pada nekara perunggu (Horridge 2006: 147). Perahu Austronesia pada perkembangannya memiliki ciri yang unik yaitu bentuk layar segitiga dan bercadik tunggal. Bentuk cadik berupa batang bambu yang dihubungkan dengan penghubung yang melintang di atas lambung perahu, sedangkan bentuk layar

segitiga dikembangkan dengan batangan bambu yang ditopang oleh tiang layar yang miring (Horridge 2006:149).

Gambar 2.1. Bentuk Perahu Austronesia dengan Cadik Tunggal dan Layar Segitiga dari Satawal, Kepulauan Caroline (Sumber: Horridge, 2006: 149).

Pada komunitas petutur Austronesia, sarana transportasi mereka memiliki ciri khas yaitu pada desain bentuk perahu masing-masing komunitas yang diturunkan berdasarkan tradisi dari nenek moyang mereka. Penerus mereka belajar untuk melanjutkan tradisi pembuatan perahu tanpa kecacatan karena mereka yakin jika kesalahan tersebut terjadi akan berakibat fatal dan berbahaya pada saat digunakan mengarungi lautan. Konstruksi perahu yang cenderung konservatif dan berakibat pada teknik pembuatan perahu bertahan hingga seribu tahun yang diturunkan pada generasi-generasi di bawahnya (Horridge 2006: 150).

Keberadaan perahu merupakan bagian dari transportasi air yang digunakan untuk migrasi penduduk yang bertambah populasinya dan penyebaran bahasa di Nusantara hingga ke Pasifik. Migrasi penutur bahasa Austronesia selama kurang dari 3.500 tahun merupakan proses yang sangat cepat yang tentunya didukung oleh penguasaan teknologi pelayaran (Koestoro, 1999).

Berdasarkan hasil penelitian W. Mahdi (1999: 145-148) sarana transportasi air paling awal pada masyarakat penutur Austronesia di Nusantara adalah rakit-rakit bambu yang selanjutnya berkembang dari gabungan balok-balok kayu yang diikat. Balok-balok kayu kadang diceruk bagian dalamnya sehingga mirip kano. Rakit dari balok kayu lalu berkembang menjadi perahu berlunas ganda (double canoe) atau katamaran. Selanjutnya dari perahu berlunas ganda berkembang

menjadi perahu bercadik tunggal dan hingga pada akhirnya perahu bercadik ganda.

Mahdi (1999) mengemukakan bahwa hubungan pelayaran jarak jauh perahu-perahu Austronesia dengan perahu dari bangsa Semit di lautan Hindia diperkirakan telah terjadi antara 1000 dan 600 SM. Hal ini berdasarkan data tertulis Kitab Suci mengenai perjalanan pelaut dari bangsa Phoenic untuk membantu ekspedisi pelayaran Raja Sulaiman ke tanah Ophir (Kings 9: 26-28; Chron 8: 17-18 dalam Mahdi 1999: 153) dan terekam juga dalam Ioudaikes Archaiologias yang merupakan tulisan orang Yahudi yaitu Flavius Joshephus tahun 93 Masehi yang menyebutkan tujuan perjalanan ekspedisi tersebut ke tanah Sopheir (Thackeray dan Marcus 1966: 658-660 dalam Mahdi 1999: 153). Terdapat asumsi dari literatur yang lebih kemudian bahwa tujuan ekspedisi ke arah timur itu adalah wilayah Semenanjung Malaya atau wilayah daratan Sumatera yang dianggap sebagai Suvarnabhumi (tanah emas). Sedangkan pada literatur yang lebih tua bahwa pelayaran hanya sampai pada daerah Sopara tidak jauh dari Baroch (Baygaza) (Mahdi 1999: 153-155).

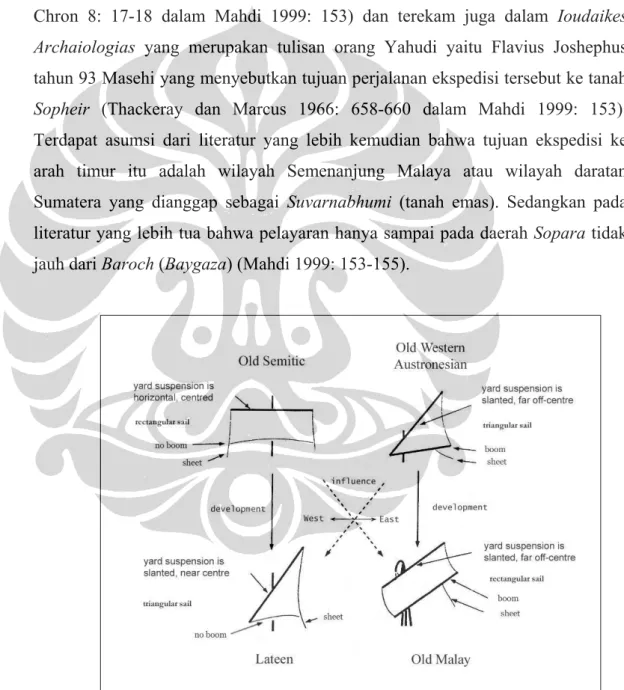

Gambar 2.2. Pengaruh yang saling menguntungkan pada bentuk tiang dan layar perahu pada perahu Austronesia dan perahu bangsa Semit (Sumber: Mahdi, 1999:158)

Pada gambar 2.2. terlihat adanya hubungan yang saling menguntungkan antara dua teknologi yang berkembang pada komunitas petutur Austronesia di Nusantara dan para pelaut Semit di wilayah perairan Selat Malaka, Laut Merah, dan Teluk Persia, yaitu bentuk layar dan sistem tali temali. Bentuk layar pada perahu bangsa Semit, seperti yang terekam dalam sejarah Mesir Kuna dan Laut Tengah, adalah segiempat yang dipasang di tengah tiang perahu secara simetris dan tidak memakai kayu atau bambu pengikat layar. Sedangkan bentuk layar perahu Ausronesia umumnya bervariasi, namun ciri khasnya berbentuk segitiga dengan pengikat kayu atau bambu pada ujung-ujung layarnya dan layar dipasang tidak simetris pada tiang perahu. Pengaruh dari kedua teknologi perahu tersebut pada perahu bangsa Latin yaitu bentuk layar perahu segitiga yang dipasang lebih dekat ke tengah tiang layar yang merupakan pengaruh dari bentuk layar Austronesia, namun bentuk layar pada perahu ini tidak memiliki batas bawah pada layarnya yang merupakan perkembangan dari bentuk layar bangsa Semit. Sedangkan bentuk layar pada perahu bangsa Melayu awal yaitu berbentuk layar segiempat dengan digantung miring pada tiang layar namun tidak simetris di tengah tiang layar. Bentuk layar segiempat mendapat pengaruh dari bangsa Semit dengan tetap mempertahankan batangan kayu atau bambu sebagai batas bawah layar yang merupakan perkembangan dari perahu Austronesia awal (Mahdi, 1999: 157-159).

Selain itu bentuk pelayaran jarak jauh perahu-perahu Austronesia menggunakan cadik atau tanpa cadik. Bentuk perahu tanpa cadik yang berukuran lebih besar terbuat dari konstruksi lambung papan sedangkan perahu bercadik umumnya berkonstruksi perahu lesung, tetapi bentuk konstruksi papan juga digunakan. Persebaran perahu bercadik ganda maupun bercadik tunggal sangat luas di Nusantara hingga sekarang.

2.2. Temuan Arkeologis Tinggalan Perahu Tradisional di Indonesia

Temuan arkeologis mengenai jejak perahu lesung tertua, yaitu sekitar 8000 BP ditemukan di Kuahuqiao, wilayah Sungai Yangzse, China. Temuan ini berasosiasi dengan sisa rotan atau bambu yang diperkirakan bagian dari layar atau bagian atap sebuah kano (Jiang dan Liu 2005 dalam Lape et al. 2007: 239).

Sedangkan temuan tinggalan perahu tertua di Eropa ditemukan di Pesse, Belanda yang diperkirakan sekitar ± 6.315 SM berdasarkan pertanggalan radio karbon.

Bukti tertua tinggalan arkeologis di Asia Tenggara mengenai sisa perahu ditemukan di wilayah Kuala Pontian, pantai timur Pahang, Malaysia berupa tiga keping papan, sebuah sisa lunas, dan beberapa gading-gading yang berasosiasi dengan sisa guci yang mirip dengan temuan di Oc-eo, Vietnam Selatan (Utomo, 2007: 24). Berdasarkan pertanggalan radio karbon diperkirakan berasal dari sekitar abad 3-5 Masehi (Booth 1984: 189-204 dalam Utomo, 2007: 24).

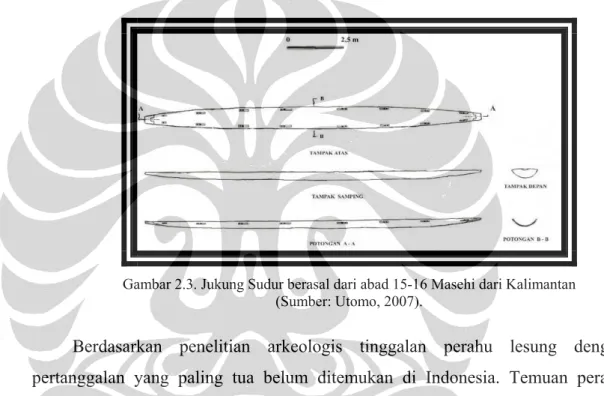

Gambar 2.3. Jukung Sudur berasal dari abad 15-16 Masehi dari Kalimantan (Sumber: Utomo, 2007).

Berdasarkan penelitian arkeologis tinggalan perahu lesung dengan pertanggalan yang paling tua belum ditemukan di Indonesia. Temuan perahu lesung berasal dari abad ke 15-16 Masehi ditemukan di tepi Sungai Tarasi, Desa Kaludan Besar, Amuntai Tengah, Kalimantan Selatan berupa Jukung Sudur yang sekarang berada di Museum Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan (Utomo, 2007: 55-56). Perahu yang ditemukan berukuran panjangnya dengan lebar 115 cm dan kedalamannya 32 cm, yang diperkirakan dapat memuat 30 orang (Utomo, 2007: 51). Berdasarkan jejak pada badan perahu, alat yang digunakan yaitu belayung atau belincung. Pada bagian badan perahu terdapat delapan buah tonjolan berbentuk persegi panjang yang dipahatkan langsung pada batang perahu

lagi. Masing-masing keping papan panjang maksimumnya 250 cm dengan lebar antara 20 hingga 30 cm dan ketebalannya 5 cm. Terdapat tambuko dan lubang-lubang untuk memasukkan tali dan pasak untuk menyatukan papan-papan pembentuk badan perahu dengan gading-gading (Utomo, 2007: 70).

Temuan jenis perahu papan lainnya terdapat di situs-situs Paya Pasir, Sumatera Utara; Bukit Jakas, Riau; Ujung Plancu, Jambi; Karanganyar, Sambirejo, Tulung Selapan, Tanjung Jambu, Sumatera Selatan; Tanjung Pandan, Bangka Belitung; dan Pasucinan, Jawa Timur (Utomo, 2007: 64-74)

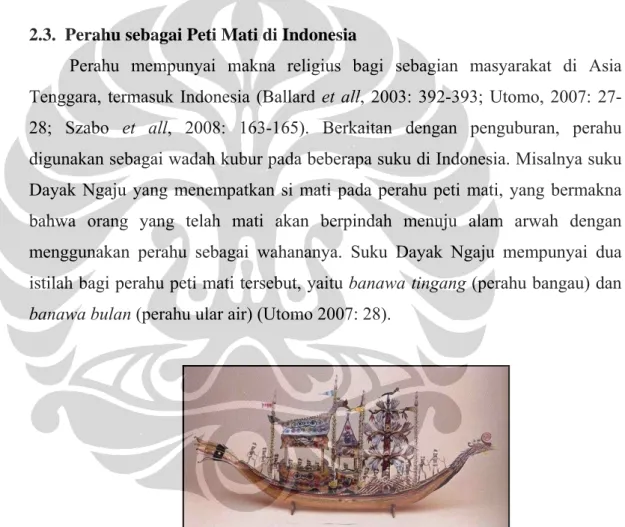

2.3. Perahu sebagai Peti Mati di Indonesia

Perahu mempunyai makna religius bagi sebagian masyarakat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Ballard et all, 2003: 392-393; Utomo, 2007: 27-28; Szabo et all, 2008: 163-165). Berkaitan dengan penguburan, perahu digunakan sebagai wadah kubur pada beberapa suku di Indonesia. Misalnya suku Dayak Ngaju yang menempatkan si mati pada perahu peti mati, yang bermakna bahwa orang yang telah mati akan berpindah menuju alam arwah dengan menggunakan perahu sebagai wahananya. Suku Dayak Ngaju mempunyai dua istilah bagi perahu peti mati tersebut, yaitu banawa tingang (perahu bangau) dan banawa bulan (perahu ular air) (Utomo 2007: 28).

Foto 2.1. Replika perahu suku Ngaju Dayak terbuat dari lateks berukuran 240 x 465 mm (Foto diambil dari buku Art of Southeast Asia, 2004: 50)

Perahu yang digunakan oleh orang Dayak Ngaju tidak hanya sebagai peti mati saja, namun perahu juga digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari (Perry, 1915: 142).

Pada situs-situs gua prasejarah di Asia Tenggara sering ditemukan bentuk-bentuk peti mati berupa perahu. Tinggalan bentuk-bentuk perahu peti mati tersebut masih dapat ditemukan di Gua Liang Kain Hitam, Niah, Sarawak, Malaysia (Harrison, 1958 dalam Szabo et al., 2008). Selain itu ditemukan juga di Kepulauan Kei (Sukendar 2002: 182).

Foto 2.2. Bentuk peti mati berupa perahu di Gua Liang Kain Hitam, Niah, Sarawak, Malaysia (Sumber: Szabo, 2008: 151)

Foto 2.3. Bentuk peti mati berupa perahu di Kepulauan Kei (Sumber: Sukendar, 2002: 182)

Contoh lain dari penggunaan peti mati berbentuk perahu yaitu yang digunakan oleh orang Galera, Halmahera. Tradisi mereka menyatakan bahwa

nenek moyangnya berasal dari arah barat laut seberang lautan. Ketika tanah orang meninggal dipisahkan oleh perairan, maka perahu digunakan untuk perjalanan tersebut, dan perahu telah lama bertahan sebagai alat transportasi perairan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas menganggap asal nenek moyang mereka dari seberang lautan, sehingga ketika anggota masyarakatnya meninggal perahu digunakan sebagai simbol kendaraan arwah yang meninggal menuju dunia arwah (Perry, 1915: 143).

Pada komunitas Austronesia, perahu memiliki bentuk yang bervariasi yang digunakan dalam konteks kematian. Peti mati berbentuk perahu ada yang dipahat dari kayu atau bongkahan batuan, dan bentuk motif perahu juga digambarkan pada kain dari kulit kayu, dan kayu yang disimpan pada situs penguburan. Praktek penguburan pada perahu sebagai peti mati juga ditemukan di Semenanjung Malaysia di sebelah barat, Filipina di sebelah utara, dan kepulauan Solomon di sebelah timur (Ballard et al, 2003: 393).

2.4. Motif Perahu pada Nekara Perunggu di Indonesia.

Di Asia Tenggara, logam mulai dikenal sekitar 3000-2000 Sebelum Masehi. Nekara perunggu (kettledrum) merupakan salah satu warisan budaya logam yang merupakan komoditas perdagangan pada masa perundagian yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia (Soejono 1984: 245).

Laporan pertama mengenai nekara perunggu yaitu pada tulisan tahun 1905 “D’Amboinsche Rariteitenkamer” yang dibuat oleh G.E. Rumphius sekitar tahun 1704 mengenai nekara di Pejeng, Bali. Tahun 1884, A.B Meyer dalam publikasinya menyebutkan temuan nekara di Jawa, Salayar, Luang, Roti, dan Leti. Meyer bersama dengan W. Fox tahun 1897 menerbitkan buku berjudul “Bronzepauken aus Sudost Asien” yang merupakan hasil studi perbandingan nekara-nekara perunggu di Asia Tenggara, mereka berpendapat bahwa nekara perunggu dibuat di Khmer dan kemudian disebarkan ke seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tahun 1902 F. Heger menerbitkan sebuah karangan berjudul “Alte Metalltrommeln aus Sudost Asien” mengenai klasifikasi morfologis seluruh nekara perunggu di Asia Tenggara (Soejono, 1984: 245).

Heger memberikan uraian mengenai bentuk nekara di dunia serta mengklasifikasikannya ke dalam empat tipe yang diberi nomor kode H-I sampai dengan H-IV. Meyer (1897) sebelumnya telah mengklasifikasi nekara ke dalam enam tipe dengan nomor M-I sampai dengan M-VI yang kemudian oleh Heger lebih disederhanakan ke dalam empat tipe.6

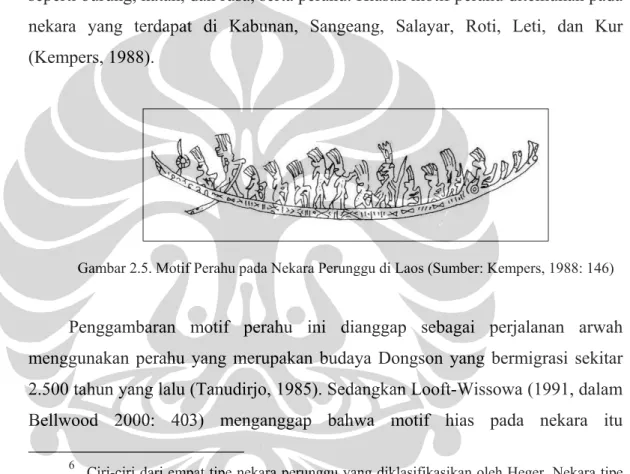

Jenis motif hias pada nekara perunggu yang ditemukan di Indonesia yaitu antara lain motif geometri, benda langit, figur manusia, bentuk bangunan, fauna seperti burung, katak, dan rusa, serta perahu. Hiasan motif perahu ditemukan pada nekara yang terdapat di Kabunan, Sangeang, Salayar, Roti, Leti, dan Kur (Kempers, 1988).

Gambar 2.5. Motif Perahu pada Nekara Perunggu di Laos (Sumber: Kempers, 1988: 146)

Penggambaran motif perahu ini dianggap sebagai perjalanan arwah menggunakan perahu yang merupakan budaya Dongson yang bermigrasi sekitar 2.500 tahun yang lalu (Tanudirjo, 1985). Sedangkan Looft-Wissowa (1991, dalam Bellwood 2000: 403) menganggap bahwa motif hias pada nekara itu

6 Ciri-ciri dari empat tipe nekara perunggu yang diklasifikasikan oleh Heger. Nekara tipe

Heger I mempunyai bidang pukul dengan garis tengah yang lebih besar daripada ukuran tinggi keseluruhan nekara. Bahu berbentuk cembung, bagian tengah berbentuk silindrik dan kaki melebar berbentuk seperti kerucut terpancung dengan bagian bawah yang terbuka. Nekara tipe Heger II mempunyai bidang pukul yang lebih besar daripada tubuh nekara, sehingga menjorong ke luar. Bagian bahu tidak berbentuk cembung, tetapi lurus ke pinggangnya. Tipe Heger III mempunyai bentuk yang hampir sama dengan nekara tipe Heger II. Bagian bahunya melurus ke bawah dan di bagian pinggang agak melengkung ke dalam, sehingga tampak bentuk pinggang. Nekara tipe Heger IV mempunyai bidang pukul yang menutup badan nekara,bahu berbentuk cembung dan bagian tengahnya hanya sedikit membentuk pinggang kemudian melurus ke bawah. Pada bentuk nekara tipe ini tampak seolah-olah bagian atas lebih besar daripada bagian bawah (Soejono, 1984: 249-254).

Temuan nekara perunggu di Indonesia hanya dari tipe Heger I dan Heger IV antara lain sebagian besar ditemukan di Indonesia bagian Timur yaitu di Pulau Sangeang, Pulau Roti, Pulau Leti, Pulau Kur (Kepulauan Kei), dan Pulau Salayar. Nekara-nekara tersebut sekarang disimpan di Museum Nasional, kecuali nekara dari Selayar. Motif hias nekara-nekara dari daerah Indonesia Timur ini memiliki banyak persamaan dengan motif hias Cina dan Dongson (Hartatik, 1999: 18).

tersebut yang dinamakan sangkar5. Diduga pada abad 15-16 Masehi, jukung sudur itu difungsikan sebagai sarana transportasi oleh tokoh masyarakat atau penguasa setempat (Utomo, 2007: 51-52).

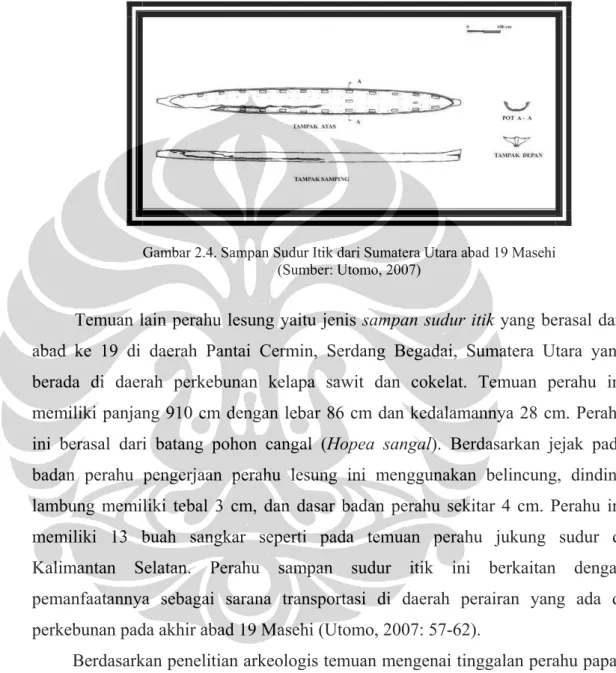

Gambar 2.4. Sampan Sudur Itik dari Sumatera Utara abad 19 Masehi (Sumber: Utomo, 2007)

Temuan lain perahu lesung yaitu jenis sampan sudur itik yang berasal dari abad ke 19 di daerah Pantai Cermin, Serdang Begadai, Sumatera Utara yang berada di daerah perkebunan kelapa sawit dan cokelat. Temuan perahu ini memiliki panjang 910 cm dengan lebar 86 cm dan kedalamannya 28 cm. Perahu ini berasal dari batang pohon cangal (Hopea sangal). Berdasarkan jejak pada badan perahu pengerjaan perahu lesung ini menggunakan belincung, dinding lambung memiliki tebal 3 cm, dan dasar badan perahu sekitar 4 cm. Perahu ini memiliki 13 buah sangkar seperti pada temuan perahu jukung sudur di Kalimantan Selatan. Perahu sampan sudur itik ini berkaitan dengan pemanfaatannya sebagai sarana transportasi di daerah perairan yang ada di perkebunan pada akhir abad 19 Masehi (Utomo, 2007: 57-62).

Berdasarkan penelitian arkeologis temuan mengenai tinggalan perahu papan paling tua di Indonesia berada di situs Kolam Pinisi, di kaki Bukit Seguntang sebelah barat Palembang. Berdasarkan pertanggalan C14 sisa perahu ini berasal

dari sekitar tahun 434-631 Masehi. Temuan sisa perahu terdiri dari lebih dari enam puluh keping papan badan dan lunas perahu dengan kondisi yang tidak utuh

5 Sangkar ini berfungsi untuk menopang papan atau batang kayu yang diletakkan melintang pada badan perahu sebagai tempat duduk penumpang atau pendayung dan sebagai penguat badan

menggambarkan adegan lomba perahu yang beraspek kesuburan bukan menggambarkan perjalanan perahu arwah yang membawa jiwa ke dunia akhirat dan nekara-nekara itu dihadiahkan kepada para penguasa setempat sebagai lambang martabat raja dan kekuasaannya oleh para penguasa politik dan agama di Vietnam.

Namun demikian, Bernet Kempers (1988) berpendapat bahwa mungkin nekara perunggu tersebut dibawa ke Indonesia oleh para pengungsi yang menghindari peperangan atas penguasaan wilayah Vietnam oleh China. Motif perahu yang ada pada nekara tersebut tidak memiliki tiang maupun layar, begitu juga dengan cadik untuk keseimbangan tidak digambarkan. Motif perahu tersebut oleh Kempers (1988) dianalogikan dengan bělang yaitu perahu yang digunakan khusus untuk ritual di Kepulauan Kei dan Tanimbar, dan penggambaran motif perahu pada papan pada Suku Dayak. Selain itu, juga dianalogikan dengan penggambaran pada motif kain di Sumatera bagian Selatan yang merepresentasikan “Totality and Holy Life” atau kemutlakan dan kehidupan yang suci.

Foto 2.4. Motif Hias Perahu pada Kain Tampan berukuran 870 x 670 mm dari Lampung (Sumber foto: Kerlogue, 2004:51)

2.5. Teknologi Perahu Tradisional Indonesia.

Munculnya perahu sebagai alat transportasi air adalah usaha adaptasi manusia untuk menghadapi kondisi lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Pada dasarnya prinsip dari sebuah perahu yaitu benda yang dapat mengapung, dapat mengangkut manusia dan barang bawaan, serta dapat dikendalikan ke tempat yang dituju. Pada kondisi perairan dengan arus yang tidak terlalu deras diperkirakan sebuah perahu mulai dikenal ketika seseorang menggunakan batang kayu yang hanyut, atau seikat bambu untuk membantunya terapung di atas air. Rakit ini terdiri dari beberapa lapis horizontal kayu atau bambu dengan menggabungkan batangan kayu atau bambu yang diikat dengan tali. Hal ini bertujuan untuk menambah daya apung dan daya muat rakit tersebut (Casson 1959: 103).

Kemudian ditemukan bahwa penggunaan kayu yang berongga memiliki daya apung yang lebih besar dibandingkan dengan batang kayu bulat. Balok kayu yang dilubangi di bagian tengahnya, sehingga menyisakan bagian sisi-sisinya dikenal sebagai perahu lesung atau dugout canoe. Pada perkembangan selanjutnya ada penambahan bagian sisi-sisi tersebut dengan papan-papan yang berguna untuk keseimbangan, sehingga cadik digunakan di perairan lepas pantai (Utomo, 2007:21).

Dari segi teknologi, perahu dikelompokkan ke dalam dua jenis perahu berdasarkan bentuk, bahan, dan konstruksinya. Jenis pertama adalah bentuk perahu lesung atau kano (dugout canoe) sedangkan jenis kedua yaitu perahu papan (planked boat). Perahu lesung berbahan balok kayu utuh yang dilubangi bagian tengahnya, menghasilkan bentuk ramping atau pipih memanjang dengan konstruksi lambung atau badan yang polos tanpa sambungan. Teknik pembuatan perahu lesung secara umum yaitu menggunakan material sebuah batangan kayu yang bulat lurus dengan ukuran diameter dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran perahu yang diinginkan. Kayu yang telah disiapkan bagian dalamnya dikeruk hingga mencapai kedalaman tertentu (Utomo, 2007: 233-234).

Tipe perahu lesung antara lain sampan, bentuk perahu yang biasanya dibuat dari batang kayu yang besar, dengan cara dipahat sehingga diperoleh rongga memanjang untuk penumpang atau barang, pada bagian depan dan belakang

meruncing dan tipis dengan maksud agar dapat bergerak cepat. Di Sulawesi Selatan, jenis sampan dikenal dengan sebutan lepa-lepa yang dipergunakan untuk menangkap ikan (memancing atau menjala) dan biasanya dinaiki oleh dua atau tiga orang. Sejenis dengan sampan di Kalimantan dikenal bentuk perahu jukung yang terbuat dari batang kayu utuh yang dibelah kayunya. Kemudian diceruk dan dibakar pada bagian cekungannya untuk memperbesar bagian badan perahu. Perahu jukung memiliki tebal sekitar 10 cm pada bagian dasarnya dan mampu bergerak pada kedalaman air yang hanya 10 cm. Perahu lesung yang digunakan di perairan laut biasanya menggunakan cadik pada sisi kiri dan kanan badan perahu, setelah menambahkan papan-papan pada dinding lambung perahunya (Utomo, 2007:26.193,200).

Untuk pembuatan perahu papan bahan kayu yang digunakan tidak dari satu pohon saja, sehingga bentuk perahu yang dihasilkan lebih beragam. Tidak hanya ramping atau pipih memanjang. Bagian konstruksi lambungnya secara keseluruhan merupakan sambungan papan atau kayu, tetapi biasanya menggunakan lunas yang terbuat dari satu batang kayu. Lunas yang terdiri dari satu batang kayu pada awalnya merupakan bentuk dari perahu lesung, sehingga lunas dapat digunakan untuk mengetahui panjang sebuah perahu papan (Utomo, 2007:234).

Terdapat dua tradisi kuna dalam pembangunan perahu di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian arkeologis mengenai situs-situs sisa perahu di Indonesia, yaitu perahu dengan teknik ikat dan teknik pasak. Teknik ikat menggunakan bahan tali dari ijuk untuk menyatukan papan-papan badan perahu. Selain itu, digunakan tambuko untuk menyatukan badan perahu dengan gading-gading (rusuk perahu atau tulang-tulang kayu yang disambungkan oleh tambuko). Modifikasi yang terlihat dari teknologi pasak pada perahu tradisional di Nusantara yaitu teknik ikat, teknik pasak kayu atau bambu, teknik gabungan ikat dan pasak kayu atau bambu, dan perpaduan teknik pasak kayu dan paku besi (Utomo, 2007: 85-86).

Secara umum pembangunan perahu yang dibuat dengan teknologi tradisi Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri khas, antara lain memiliki teknik penyambungan papan yang terkenal, yaitu teknik papan ikat dan kupingan

mengikat (sewn-plank and lashed-lug technique); bentuk perahu berukuran besar sehingga tidak memiliki cadik; bagian badan (lambung) perahu berbentuk seperti huruf V sehingga bagian lunasnya berlinggi, haluan dan buritan umumnya simetris; tidak ada sekat-sekat kedap air di bagian lambungnya; dalam seluruh proses produksinya tidak menggunakan paku besi; kemudi terdapat di bagian kanan dan kiri buritan; teknik pemasangan tiang dan layar perahu dengan pengetahuan dan teknik yang berkemampuan tinggi (Manguin 1993: 262-263).

2.6. Bagian-bagian Perahu Tradisional Indonesia.

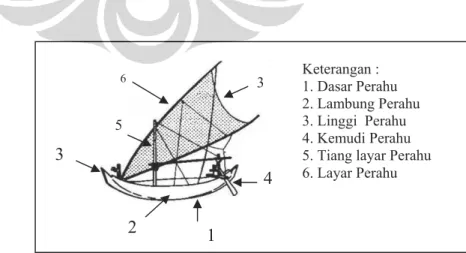

Perahu tradisional di Indonesia memiliki keragaman bentuk yang sangat bervariasi di tiap-tiap pulau di Indonesia. Unsur-unsur utama perahu tradisional antara lain mencakup lunas atau dasar, lambung, linggi, dayung, kemudi, tiang, dan layar perahu.

Bagian perahu yang disebut lunas adalah batangan kayu utama pada bagian bawah dari kerangka dasar perahu papan, sedangkan dasar adalah bagian bawah dari perahu lesung. Lambung adalah bentuk dinding perahu. Linggi adalah bentuk tambahan perahu pada bagian haluan atau buritan yang menonjol ke atas. Sedangkan dayung merupakan alat kayuh perahu terbuat dari batang kayu yang memanjang dengan bentuk pipih di bagian ujungnya. Pada bagian pangkal dayung biasanya terdapat hiasan. Bentuk kemudi menyerupai dayung yang agak tebal pada bagian ujungnya, berfungsi sebagai pengarah perahu dan umumnya terdapat di bagian buritan perahu, penggambaran kemudi pada motif perahu di seni cadas dapat menentukan arah orientasi motif perahu (Ardiati, 2004).

Gambar 2.6. Bagian-bagian Perahu Tradisional di Indonesia

6 5 3 4 1 3 2 Keterangan : 1. Dasar Perahu 2. Lambung Perahu 3. Linggi Perahu 4. Kemudi Perahu 5. Tiang layar Perahu 6. Layar Perahu

Dalam upaya untuk mengetahui bentuk-bentuk perahu pada seni cadas di Indonesia, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu membedakan konstruksi lambung menjadi dua tipe teknologi konstruksi. Pertama yaitu konstruksi lambung satu batang pohon dan lambung lima komponen (terdiri dari satu batang pohon dengan bagian kiri-kanannya dipertinggi dengan papan, sedang bagian haluan dan buritan diberi tambahan). Konstruksi kedua yaitu konstruksi lambung papan. Selain itu perlu diperhatikan bentuk layar dan tiang layar. Perahu Austronesia pada awalnya memiliki layar segitiga dan tidak selalu memakai tiang layar. Perahu layar segitiga yang memakai tiang layar, biasanya pendek. Layar segiempat agak panjang digantung miring dan digunakan setelah zaman Masehi. Pada perkembangannya, konstruksi tiang layar diperkuat dengan kaki tiga pada perahu layar segiempat (Mahdi, komunikasi pribadi, 2007).