MANAJEMEN AGROEKOSISTEM

ANALISIS AGROEKOSISTEM “TALUN”

DI DESA SUKAMUKTI, KECAMATAN TANJUNG MEDAR,

KABUPATEN SUMEDANG

Oleh:

J. YANTO

Copyright 2008@www.bumilestari.blogspot.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Talun merupakan salah satu komponen yang umum ditemukan pada agroekosistem di Jawa Barat. Talun adalah suatu tata guna lahan, dimana vegetasi yang menutupinya didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan/tanaman berumur panjang (perennial) (Soemarwoto dan Soemarwoto, 1984; Christanty 1996). Talun telah lama dikenal oleh masyarakat pedesaan dan mempunyai beragam fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi.

Namun demikian, kondisi talun di beberapa daerah di Jawa Barat dewasa ini, misalnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bagian hulu, terus menyusut karena dikonversi menjadi lahan pertanian lain dan pemukiman. Menyusutnya luas talun ini diindikasikan oleh jumlah pemilik dan luas rata-rata kepemilikan talun yang berkurang (Parikesit dkk., 2004). Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi agroekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya konservasinya melalui revitalisasi fungsi talun (Parikesit, 2001).

Mengingat hal tersebut di atas, dan berbagai fungsi yang dimiliki talun, penelitian tentang talun perlu dilakukan di berbagai daerah dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Penelitian tentang talun telah dilakukan di beberapa daerah, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Jawa Barat (Soemarwoto, 1979, 1984, 1985; Iskandar dkk., 1981; Widagda dkk., 1984; Christanty, 1996; Parikesit, 1997, 1998, 2001; Ariefianto, 2002). Akan tetapi, penelitian tentang talun atau agroekosistem lainnya masih jarang dilakukan di Desa Sukamukti, Kabupaten Sumedang.

Talun di Desa Sukamukti tersebar pada ketinggian 500-650 m di atas permukaan laut, dengan jumlah pemilik mencapai 273 orang. Talun tersebut diperkirakan memiliki peran yang penting bagi masyarakat setempat, karena selain pemanfaatan hasil talun untuk

kebutuhan sehari-hari dan penjualan kayunya, juga masih ditemukan pemanfaatan untuk pembuatan gula aren, dimana hal ini sudah jarang ditemukan di tempat lain. Kesemua hal tersebut di atas menjadikan daerah ini cukup menarik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diteliti pada penelitian ini adalah bagaimanakah keadaan struktur vegetasi talun di Desa Sukamukti Kabupaten Sumedang, dan bagaimana sistem kepemilikan agroekosistem talun dibandingkan dengan agroekosistem lainnya di lokasi tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur vegetasi talun dan sistem kepemilikan agroekosistem talun di Desa Sukamukti Kabupaten Sumedang.

1.4. Batasan Wilayah Penelitian

Batasan wilayah penelitian/studi ini adalah Desa Sukamukti, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting mengenai aspek floristik dan struktur vegetasi talun serta sistem kepemilikan agroekosistem talun. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang mendasar bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem binaan.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode penelitian utama yang digunakan dalam analisis agroekosistem di Desa Sukamukti ini adalah pendekatan deskriptif analitis secara kualitatif dengan teknik RRA (Rapid Rural Appraisal/PPS = Pemahaman Pedesaan Dengan Cepat). Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan responden yang dipilih secara acak. Selain wawancara, analisis agroekosistem dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran langsung serta analisis data sekunder. Pengambilan data dilakukan pada Tahun 2002.

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Agroekosistem

Studi mengenai agroekosistem banyak dilakukan oleh para ahli baru-baru ini. Altier (1990) mengemukakan dua hal utama yang dapat diambil dari studi ini. Pertama, sebagai perubahan yang tidak dapat dihindari dengan adanya modernisasi agrikultur yang terjadi di dunia ketiga, pengetahuan tentang pola pertanian tradisional dan praktek pengelolaannya serta prinsip ekologi yang melatarbelakanginya, berangsur-angsur telah hilang.

Kedua, prinsip ekologi yang didapat dari studi agroekosistem tradisional, dapat digunakan untuk merancang agroekosistem yang baru, lebih baik, dan berkelanjutan pada negara industri, dan hal tersebut dapat memperbaiki banyak kekurangan pada agrikultur modern (Altieri, 1987 dalam Altier, 1990). Kebanyakan agroekosistem tradisional didasarkan pada pengolahan keanekaan tanaman, memungkinkan petani untuk memaksimalkan keamanan panen dengan tingkat teknologi rendah.

Agroekosistem menurut Karyono (2000) adalah sistem ekologis hasil rekayasa manusia untuk menghasilkan makanan, serat, atau produk agrikultur lainnya. Dalam agroekosistem ini, peranan manusia sangat dominan karena sistem ini merupakan hasil rekayasa manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, agroekosistem dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sistem pertanian, sosial, ekonomi, dan ekologi, yang dibatasi oleh faktor biofisik dan sosial ekonomi (Conway, 1987 dalam Parikesit, dkk., 1998).

Agroekosistem seringkali kompleks secara struktur, tetapi kompleksitasnya timbul terutama dikarenakan interaksi antara proses ekologi dan sosial ekonomi. Faktor fisik yang mempengaruhi struktur floristik agroekosistem antara lain adalah ketinggian tempat dari permukaan laut, edafik, iklim, dan topografi. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi kendala atau pendorong bagi manusia di dalam mengembangkan suatu sistem pertanian berikut komoditi yang ada di dalamnya.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi struktur floristik suatu agroekosistem adalah luas kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan latar belakang budaya pemiliknya serta dinamika dalam pola, sistem, dan luas komponen agroekositem lainnya (Parikesit dkk., 1998).

Praktek agrikultur dengan intensitas rendah seperti perladangan berpindah, pekarangan tradisional, talun, rotasi lahan, menyisakan banyak proses ekosistem alami dan komposisi tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. Sistem dengan intensitas tinggi, termasuk perkebunan modern yang seragam dan peternakan besar, mungkin merubah ekosistem secara keseluruhan sehingga sedikit sekali biota dan keistimewaan bentang alam sebelumnya yang tersisa (Karyono, 2000).

2.2. Talun

Talun adalah salah satu sistem agroforestry yang khas, ditanami dengan campuran tanaman tahunan/kayu (perennial) dan tanaman musiman (annual), dimana strukturnya menyerupai hutan, secara umum ditemui di luar pemukiman dan hanya sedikit yang berada di dalam pemukiman (Soemarwoto dan Soemarwoto, 1984). Widagda dkk. (1984) mendefinisikan talun sebagai sistem tradisional yang mempunyai aneka fungsi selain fungsi produksi, dimana dalam sistem ini terdapat kombinasi tanaman pertanian semusim

dengan pepohonan. Talun umumnya mempunyai batas-batas kepemilikan yang jelas dan ditemukan di sekitar daerah pemukiman.

Talun di beberapa daerah tertentu di Jawa Barat, biasa disebut dengan istilah lokal lainnya seperti Kebon Tatangkalan, dan Bojong (Parikesit dkk., 1997, 1998). Jika suatu talun didominasi oleh satu jenis tanaman, maka talun tersebut akan diberi nama sesuai dengan jenis tanaman yang mendominasi tersebut, seperti contohnya Kebon Awi, karena jenis tanaman yang mendominasi adalah Awi atau Bambu (Bambusa sp). Kebon Jengjen, karena yang dominan di talun tersebut adalah jenis tanaman Albasiah (Albizzia sp). Talun juga memiliki struktur yang mirip dengan hutan, sehingga sering juga disebut sebagai

mimicking forest.

Secara garis besar, talun dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu talun permanen dan talun tidak permanen (talun-kebun) (Soemarwoto dan Soemarwoto, 1984). Pada talun permanen, tidak ditemukan adanya pergiliran tanaman dan pohon-pohonnya rapat dengan kanopi menutupi area, sehingga cahaya yang tembus sedikit dan hanya sedikit tanaman toleran yang ditanam, seperti Kunyit (Curcuma domestica), dan Jahe (Zingiber officinale). Bahkan pada Talun Bambu, hampir tidak mempunyai tumbuhan bawah karena kanopinya yang rapat. Pada talun yang pohonnya jarang, cahaya bisa banyak tembus, sehingga tanaman musiman tumbuh dan rumputpun dapat ditemukan, talun seperti itu disebut juga “Kebun Campuran”.

Pada talun tidak permanen, ditemukan adanya pergiliran tanaman, biasanya terdiri dari tiga fase, yaitu kebun, kebun campuran, dan talun (Widagda, 1984), sehingga disebut dengan sistem talun-kebun. Setiap fase mempunyai struktur vertikal dan fungsi yang berbeda-beda. Kebun biasanya ditanami campuran tanaman musiman dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Setelah dua tahun, bibit pohon mulai ditanam dan tumbuh sehingga ruang untuk tanaman musiman berkurang. Kebun mulai berubah menjadi kebun campuran, dimana tanaman musiman bercampur dengan pohon tahunan yang masih muda, nilai ekonomi fase ini tidak setinggi fase sebelumnya, tetapi memiliki nilai biofisik yang tinggi seperti konservasi tanah dan air. Setelah memanen tanaman musiman, lahan biasanya dibiarkan 2-3 tahun sehingga didominasi oleh pohon tahunan, dan masuklah pada fase talun, dimana talun ini memiliki nilai ekonomi dan biofisik.

Perkembangan talun dari sudut komposisi dan pola struktur vegetasi, banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor biofisik dan sosial ekonomi, baik secara lokal maupun daerah (Parikesit, 2001). Penampilan kompleks vegetasi talun memungkinkannya mempunyai berbagai fungsi, baik fungsi ekologi maupun fungsi sosial ekonomi. Menurut Soemarwoto dkk. (1979), fungsi talun dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu (1) produksi subsisten, (2) produksi komersil, (3) sumber daya nutfah dan konservasi tanah, dan (4) fungsi sosial.

2.3. Struktur Vegetasi Talun

Vegetasi merupakan penutupan massa tumbuhan pada suatu daerah tertentu dengan luas yang bervariasi; dapat berupa sejumlah pohon-pohonan, semak, dan herba yang secara bersama-sama menutupi suatu wilayah yang luas. Dansereau (1857) dalam Mueller-Dombois dan Ellenberg (1974) menyatakan struktur vegetasi sebagai suatu organisasi dalam ruang dari individu yang membentuk tipe vegetasi atau asosiasi tumbuhan, dan menyatakan bahwa elemen utama dari struktur adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi, dan penutupan.

Sedangkan struktur vegetasi talun dapat diartikan sebagai susunan tanaman yang mengisi lahan, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Susunan tanaman ke arah horizontal dapat dikemukakan dalam bentuk susunan jenis tanaman atau jumlah individunya, sedangkan susunan tanaman ke arah vertikal dapat dinyatakan dalam stratifikasi tinggi, klasifikasi diameter batang atau besarnya tajuk tanaman yang mengisi ruang lahan (Karyono, 1981 dalam Sirie, 1985).

Sebagai salah satu komponen agroekosistem, komposisi dan struktur talun serta fungsi tumbuhan yang ditemukan di dalamnya dipengaruhi oleh berbagai faktor biofisik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat setempat (Soemarwoto dan Soemarwoto, 1984; Karyono, 1990; Parikesit, 1997, 1998). Adanya berbagai faktor tersebut dan intensitas pengelolaan lahan oleh pemiliknya memungkinkan struktur vegetasi talun berbeda-beda pada setiap daerah (Parikesit dkk., 1997).

Struktur multi strata dan bermacam-macamnya komposisi spesies pada talun sangat penting bagi berbagai organisme dalam menggunakan talun tersebut sebagai habitatnya, terutama pada suatu daerah yang cukup jauh dari hutan (Parikesit, 2001). Talun memiliki keanekaan burung tertinggi dibandingkan dengan tipe tata guna lahan lainnya (pekarangan, sawah, dan kebun), begitu pula dengan keanekaan serangganya (Erawan dkk., 1997). Beberapa jenis burung yang umum ditemukan di talun antara lain adalah Cabe-cabe (Dicaeum trochileum), Prinjak (Orthotomus ruficeps), Pacikrak (Prinia

familiaris), Burung Jantung (Nectarinia jugularis), dan Kutilang (Pycnonotus aurigaster)

(Iskandar, 2001).

Dapat terjadinya keanekaan fauna yang tinggi tersebut diyakini akibat struktur kompleks vegetasi talun. Pengubahan/konversi talun dapat menyebabkan perubahan besar pada keseluruhan struktur penutupan vegetasi, termasuk komposisi spesies. Pengubahan atau penyederhanaan talun ini juga memiliki pengaruh penting pada kondisi iklim mikro, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keseluruhan kondisi biotik (Parikesit, 2001).

BAB III ANALISIS AGROEKOSISTEM TALUN 3.1. Gambaran Umum Desa Sukamukti

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamukti, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang yang terletak pada koordinat 107051’00”T – 107052’15”T dan 06045’02”S – 06046’30”S, dan mempunyai jarak kurang lebih 30 km dari Pusat Kota Sumedang. Desa ini memiliki luas 326 hektar dengan kisaran ketinggian antara 450 – 660 m di atas permukaan laut dengan topografi berbukit-bukit. Suhu harian rata-rata berkisar antara 270 – 300C.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di desa ini adalah sebanyak 778 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 2461 jiwa (Sensus Tahun 2001), yang terbagi dalam 2 Dusun dan 5 Rukun Warga (RW). Wilayah administratif berbatasan langsung dengan 5 desa, di sebelah utara dengan Desa Kertamukti, sebelah selatan dengan Desa Tanjung Wangi dan Wargaluyu, sebelah Timur dengan Desa Sukamantri, dan di sebelah barat terdapat Desa Cikaramas (Profil Desa Sukamukti, 2001).

Tipe tataguna lahan yang umum ditemukan di Desa Sukamukti adalah sawah, kebun, pekarangan dan talun. Luas tipe tataguna lahan berupa daratan (kebun, talun dan pekarangan) lebih luas daripada perairan (sawah dan kolam ikan). Sawah tersebar di berbagai lahan datar atau kaki bukit yang jaraknya cukup dekat dengan pemukiman, sedangkan kebun cenderung terkonsentrasi di beberapa bukit yang oleh Penduduk Sukamukti disebut lahan “Pangangonan”, hal ini dikarenakan lahan (beberapa bukit) tersebut merupakan lahan milik negara yang oleh Pemerintah Desa Sukamukti disewakan kepada penduduk dengan harga murah, sedangkan nama “Pangangonan” didapat dari sejarah lahan tersebut yang dulunya merupakan tempat penggembalaan ternak.

Keberadaan pekarangan secara umum tidak terlalu mencolok secara estetika, dikarenakan tanaman yang mengisinya kebanyakan beberapa tanaman buah-buahan, bumbu masakan, obat-obatan, dan tanaman pagar, hanya sedikit tanaman hias yang ditanam. Sedangkan untuk keberadaan talun, selain tersebar di beberapa bukit yang bukan lahan “Pangangonan”, talun di desa ini juga ditemukan di dalam daerah pemukiman, yang seringkali disebut dengan nama “Talun Lembur” oleh penduduk setempat. “Talun Lembur” ini terdapat pada Blok V Gombong.

Secara umum, daerah sebaran talun di Desa Sukamukti dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok atau blok utama, yaitu Blok I Cidilem, Blok II Manglid, Blok III Pasir Kananga, Blok IV Bakung, dan Blok V Gombong. Selain blok-blok tersebut, terdapat juga sebaran sejumlah kecil talun di Blok Pasir Waru, Blok Ceger, dan Blok Tarajumas. Penyebutan terhadap nama blok-blok di atas merupakan penamaan yang umum digunakan dan dipakai oleh penduduk dan Pemerintah Desa Sukamukti untuk menyebut daerah tersebut.

Blok I Cidilem merupakan blok yang paling luas daerah cakupannya, dikarenakan blok ini dulunya merupakan gabungan dari beberapa blok. Apabila dibandingkan luas lahan talunnya, maka Blok I Cidilem kurang lebih sebanding dengan total luas lahan talun di 4 blok utama lainnya. Sedangkan Blok III Pasir Kananga merupakan blok yang paling kecil luas talunnya diantara 5 blok utama. Letak blok utama talun beserta posisi 75 sampel plot talun dapat dilihat pada Lampiran.

3.2. Dinamika Talun di Desa Sukamukti

Talun secara sederhana diartikan oleh Penduduk Sukamukti sebagai sebidang tanah yang banyak ditanami tanaman kayu/tahunan, yang tanahnya jarang digarap lagi terutama bila tanaman kayunya itu sudah besar-besar. Keberadaan talun ini merupakan warisan turun temurun dan diyakini telah berada sebelum tahun 1900.

Perubahan kepemilikan lahan talun pernah terjadi cukup signifikan pada tahun 1930-an dan sekitar tahun 1983. Hal ini dikarenakan adanya pembelian puluhan hektar lahan talun penduduk oleh orang yang berasal dari Sumedang (pusat kota) pada tahun 1930-an, sehingga otomatis lahan talun di Desa Sukamukti yang dimiliki oleh orang tersebut diperkirakan mencapai 30 % dari luas total lahan talun pada waktu itu. Lahan talun tersebut kemudian disewakan murah pada penduduk dengan kewajiban memelihara tanaman sirih (Piper betle L) yang sengaja ditanam, dan didirikan pula beberapa pabrik pengolahan minyak sirih. Dengan demikian terjadi pula perubahan komposisi dan struktur tumbuhan di talun, dimana tumbuhan kayu dibatasi pertumbuhannya dengan sering dilakukan pemangkasan dan penebangan karena dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan sirih.

Pada tahun 1983, kepemilikan 30 % lahan talun tersebut kembali kepada penduduk lokal karena dijual kembalinya lahan tersebut, sehingga komposisi dan struktur tumbuhan di talun kembali lebih kompleks, karena tiap pemilik lahan talun mempunyai wewenang dan ide masing-masing yang beragam dalam menentukan jenis tumbuhan yang akan ditanamnya. Akan tetapi, keberadaan talun yang didominasi pohon kelapa (Cocos nucifera L), dimana sebelum tahun 1930-an banyak terdapat, sekarang sudah langka.

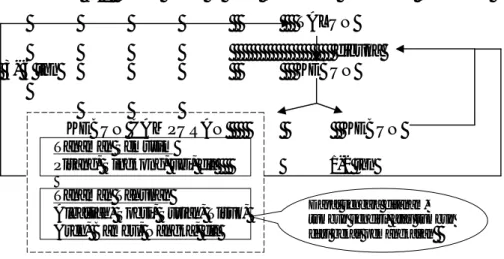

Seperti halnya di daerah lain, talun di Desa Sukamukti juga mengalami siklus atau rotasi tertentu, secara garis besar terbagi dalam tiga bagian, pertama fase KEBUN yang diawali dengan dibukanya lahan talun, kemudian ditanami dengan berbagai tanaman semusim seperti bawang, kacang tanah, kacang merah, pisang, singkong, dan lain-lain. Karena biasanya pembukaan talun tidak menebang seluruh tanaman, jadi masih tersisa tunggul pohonnya, maka setelah kurang lebih 1 - 2 tahun mulai terlihat pertumbuhan tunggul pohon yang bersaing dengan tanaman semusim, selain itu tumbuh pula berbagai tanaman tahunan lainnya baik yang tumbuh sendiri maupun ditanam, sehingga masuklah pada fase KEBUN CAMPURAN yang apabila lahan dibiarkan maka akan terbentuk fase

selanjutnya, yaitu TALUN. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1. Siklus Talun di Desa Sukamukti Kabupaten Sumedang TALUN

dibuka 3- 6 thn KEBUN

KEBUN CAMPURAN KEBUN

Tanaman Semusim

Pisang, Singkong, ubi, dll 1-2 thn Tanaman Tahunan

Albasiah, Sobsi, Surian, Tisuk, Aren, Bambu, Nangka, dll

Tidak seperti halnya talun di DAS Citarum hulu, talun di Desa Sukamukti sepertinya tidak mengalami konversi yang berarti ke tipe tataguna lahan binaan lainnya berupa pekarangan atau sawah, sehingga keberadaannya dapat bertahan lama.

3.3. Struktur Vegetasi Talun di Desa Sukamukti

Berdasarkan stratifikasi, Strata I, IV, dan V ditemukan pada setiap plot talun, sedangkan Strata III ditemukan pada 97 % plot dan Strata II hanya ditemukan pada 67 % plot talun. Adanya perbedaan tinggi tumbuhan yang mengisi ruang suatu talun, menciptakan penampakan talun terdiri dari beberapa strata/lapisan tajuk tumbuhan yang berlapis-lapis.

Pada kategori pohon-tiang terdapat jumlah jenis dan jumlah individu yang paling banyak. Besarnya persentase kategori pohon-tiang dan pancang dengan perbedaan yang mencolok bila dibandingkan dengan kategori semai, menandakan bahwa talun di tempat penelitian merupakan talun yang mulai memasuki umur cukup tua (3 - 4 tahun), dimana semai atau anakan pohon mulai sulit tumbuh dikarenakan ruang yang tersedia telah banyak terpakai oleh pohon berukuran besar, terutama yang termasuk kategori pohon-tiang.

Sebanyak 146 jenis tumbuhan ditemukan di tempat penelitian, yang terbagi dalam 57 suku. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 jenis termasuk pohon, 66 jenis termasuk tumbuhan bawah (semak, herba dan rumput), dan sebanyak 4 jenis termasuk bambu serta 1 jenis Pisang.

Dapat sengaja ditanam, tumbuh sendiri, atau tumbuh dari bekas pemangkasan

Suku Poaceae (Gramineae) dengan 17 jenis tumbuhan dan Asteraceae (Compositae) dengan 14 jenis tumbuhan, merupakan suku yang memiliki jumlah jenis tumbuhan yang paling banyak ditemukan di tempat penelitian. Suku lain yang memiliki jumlah jenis tumbuhan yang banyak diantaranya adalah Suku Euphorbiaceae (9 jenis), Meliaceae (7 jenis), Mimosaceae (7 jenis), Sterculiaceae (6 jenis), Anacardiaceae (5 jenis), dan Verbenaceae (5 jenis).

Keanekaan jenis tumbuhan yang cukup tinggi pada talun merupakan hasil gabungan dari berbagai faktor alami dan faktor manusia. Pengelolaan talun yang tidak dilakukan dengan intensif dapat menjadi salah satu faktor manusia yang menyebabkan tingginya keanekaan tumbuhan pada talun. Hal ini bisa terjadi karena dengan jarangnya pengelolaan talun (misalnya berupa pembersihan lantai talun dari berbagai tanaman pengganggu, penanaman rutin pohon, dan sebagainya) maka memberikan kesempatan pada berbagai tanaman liar, terutama yang termasuk pada tumbuhan bawah, untuk tumbuh di talun.

Lebih dari 60 % jenis pohon pada talun di Desa Sukamukti ini merupakan pohon yang berfungsi sebagai produksi kayu, beberapa diantaranya termasuk kayu “kelas 1” yang dapat dijual dengan harga cukup mahal (misalnya Jati/Tectona grandis L.f., dan Mahoni/Swietenia mahagonii (L.) Jacq.). Sebanyak + 30 % merupakan pohon yang berfungsi sebagai produksi buah-buahan/biji-bijian, sedangkan sisanya merupakan pohon yang dapat digunakan sebagai kayu bakar, pohon yang mempunyai berbagai fungsi (misalnya Kawung/Arenga pinnata (Wurmb.) Merr.), dan bahkan pohon yang tidak mempunyai fungsi pemanfaatan khusus, sehingga pada akhirnya dimanfaatkan sebagai kayu bakar, pagar, atau untuk membangun kandang ternak.

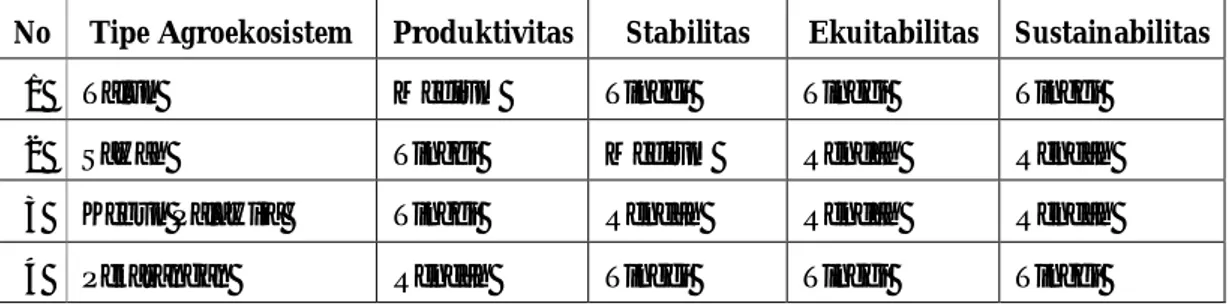

3.4. Sistem Kepemilikan (Properties) Agroekosistem Talun di Desa Sukamukti Sistem pemilikan yang utama dalam agroekosistem adalah produktivitas (productivity), stabilitas (stability), ekuitabilitas sosial (equitability), dan sustainabilitas (sustainability). Sistem kepemilikan agroekosistem talun dan agroekosistem lainnya di Desa Sukamukti dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Sistem Kepemilikan Agroekosistem di Desa Sukamukti

No Tipe Agroekosistem Produktivitas Stabilitas Ekuitabilitas Sustainabilitas

1 Talun Medium Tinggi Tinggi Tinggi 2 Sawah Tinggi Medium Rendah Rendah 3 Kebun Palawija Tinggi Rendah Rendah Rendah 4 Pekarangan Rendah Tinggi Tinggi Tinggi

Produktivitas

Produktivitas dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat produksi atau keluaran berupa barang atau jasa, misalnya produktivitas padi/ha/tahun. Hasil talun di Desa Sukamukti digunakan bukan hanya untuk keperluan subsisten semata, tetapi seringkali dijual. Apabila hasil talun tersebut dijual, umumnya dijual kepada bandar dengan frekuensi penjualan yang tidak tentu tergantung kondisi talun yang dimiliki. Hasil penjualan produksi talun yang dihasilkan dalam 1 tahun sebagian besar (dinyatakan oleh 44 % responden) lebih dari Rp 400.000,00, sedangkan sebanyak 31 % berkisar antara Rp 200.000,00 – 400.000,00, dan hanya sebanyak 25 % yang hasil penjualannya < Rp 200.000,00 (Data tahun 2004; 1 US Dollar = + Rp 8.000,00).

Apabila hasil yang diperoleh dari talun dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari usaha lain (misalnya sawah dan kebun palawija), maka 51 % responden menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dari talun lebih rendah daripada hasil dari usaha lain tersebut, dan yang menyatakan lebih tinggi adalah sebesar 21 %. Hal ini menandakan bahwa kontribusi talun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan usaha lain tersebut.

Produktivitas talun tergolong dalam kategori sedang atau medium, dan lebih rendah dari sawah atau kebun palawija yang termasuk kategori tinggi/high. Sedangkan pekarangan termasuk pada kategori rendah atau low dalam hal produktivitasnya, karena pekarangan di Desa Sukamukti ini hanya untuk tujuan subsisten.

Stabilitas

Stabilitas diartikan sebagai tingkat produksi yang dapat dipertahankan dalam kondisi konstan normal, meskipun kondisi lingkungan berubah. Suatu sistem dapat dikatakan memiliki kestabilan tinggi apabila hanya sedikit saja mengalami fluktuasi ketika sistem usaha tani tersebut mengalami gangguan. Sebaliknya, sistem itu dikatakan memiliki kestabilan rendah apabila fluktuasi yang dialami sistem usaha tani tersebut besar.

Sistem talun di Desa Sukamukti memiliki stabilitas tinggi dibandingkan sawah dan kebun palawija. Hal ini dikarenakan talun kurang terpengaruh fluktuasi harga asupan-asupan atau keluaran-keluaran. Hasil talun beraneka ragam sehingga bila harga salah satu komoditas talun jatuh di pasar, harga komoditas lainnya bisa tetap tinggi. Dengan demikian harga keluaran talun kurang terpengaruh fluktuasi harga pasar.

Demikian pula dalam hal terjadinya fluktuasi harga asupan-asupan di pasar tidak akan banyak mempengaruhi talun, karena talun tidak memerlukan banyak asupan yang harus dibeli dari pasar (benih, pupuk kimia, obat-obatan), berbeda dengan sawah dan palawija yang lebih tergantung dari asupan dan keluaran dari pasar. Sistem kebun palawija memiliki stabilitas paling rendah dibandingkan yang lain, karena sering terjadi fluktuasi harga keluaran yang ekstrim. Adapun sistem pekarangan memiliki stabilitas tinggi.

Ekuitabilitas

Ekuitabilitas sosial digunakan untuk menggambarkan bagaimana hasil-hasil pertanian dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Contoh apabila suatu sistem usaha tani dapat dikatakan memiliki suatu ekuitabilitas atau pemerataan sosial yang tinggi apabila penduduknya memperoleh manfaat pendapatan, pangan, dan lain-lain yang cukup merata dari sumber daya yang ada. Indikatornya antara lain rata-rata keluarga petani memiliki akses lahan yang luasnya tidak terlalu berbeda atau senjang.

Sistem talun dan pekarangan di desa Sukamukti memiliki ekuitabilitas tinggi karena tidak terdapat perbedaan yang mencolok dalam luas kepemilikan lahan, selain itu masih terdapat fungsi sosial yang dimiliki talun terutama dalam hal penyedia kayu bakar, dimana bukan hanya pemilik talun yang boleh mengambil kayu bakar melainkan setiap orang boleh mengambil ranting atau cabang yang jatuh di talun untuk dijadikan kayu bakar. Sedangkan sawah dan kebun palawija memiliki ekuitabilitas yang rendah, karena terjadi kesenjangan yang cukup tinggi dalam produksi antara pemilik yang bermodal tinggi atau berlahan luas dengan petani yang bermodal kecil atau berlahan sempit.

Sustainabilitas

Istilah sustainabilitas merujuk ke kemampuan suatu sistem usaha tani dalam mempertahankan produktivitasnya, kendati sistem usaha tani tersebut banyak mengalami tekanan atau gangguan besar. Tekanan diartikan suatu keadaan yang sifatnya dapat teratur, kejadiannya secara kadang-kadang tetapi berkelanjutan, relatif kecil atau ringan, dan kondisinya dapat diramalkan. Gangguan adalah sesuatu yang tidak teratur, tidak datang secara terus menerus, dan keadaannya relatif besar. Gangguan datangnya tidak dapat diramalkan. Misalnya terjadi gempa bumi atau badai. Suatu sistem usaha tani dikatakan memiliki tingkat keberlanjutan rendah apabila sistem usaha tani tersebut mengalami penurunan keambrukan yang tiba-tiba (Conway, 1986 dalam Iskandar, 2006).

Untuk menganalisis sustainabilitas tiap-tiap agroekosistem perlu dilakukan analisis secara menyeluruh menyangkut aspek ekologi (misal: erosi, kesuburan lahan, pencemaran lingkungan), ekonomi (misal: modal, pasar) dan sosial (misal: ekuitabilitas sosial). Dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial tersebut, sistem talun dan pekarangan memiliki sustainabilitas yang tinggi, sedangkan sistem sawah dan kebun palawija memiliki sustainabilitas yang rendah.

Sustainabilitas yang rendah pada sawah dan kebun palawija, misalnya dapat dilihat ketika sistem pertanian ini mendapat serangan hama (wereng, tikus, dan lain-lain) atau gangguan berupa angin besar, maka sistem pertanian ini akan mudah ambruk.

BAB IV PENUTUP

Keberadaan talun di Desa Sukamukti Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang merupakan warisan turun temurun dan diyakini telah berada sebelum tahun 1900. Sebagai salah satu komponen agroekosistem, komposisi dan struktur talun serta fungsi tumbuhan yang ditemukan di dalamnya dipengaruhi oleh berbagai faktor biofisik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Adanya berbagai faktor tersebut dan intensitas pengelolaan lahan oleh pemiliknya memungkinkan struktur vegetasi talun berbeda-beda pada setiap daerah (Parikesit dkk., 1997). Perbedaan struktur vegetasi talun tersebut dapat mencerminkan karakteristik khas suatu daerah. Artinya, komposisi struktur vegetasi talun seringkali bersifat site specific.

Sistem kepemilikan agroekosistem talun di Desa Sukamukti adalah memiliki stabilitas, ekuitabilitas dan sustainabilitas yang tinggi walaupun produktivitasnya medium. Agroekosistem lain di Desa Sukamukti yang memiliki stabilitas, ekuitabilitas dan sustainabilitas yang tinggi adalah pekarangan, tetapi dengan produktivitas rendah. Adapun agroekosistem yang memiliki produktivitas tinggi adalah kebun palawija dan sawah, akan tetapi diperkirakan ekuitabilitas dan sustainabilitasnya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Altier, M.A. 1990. Why Study Traditional Agriculture?. In Carroll, C.R., J.H. Vandermeer, P.M. Rosset (eds) Agro Ecology. McGraw Hill, Inc. USA.

Ariefianto, M. 2002. Distribusi Jenis Tumbuhan Pada Kebon Tatangkalan Dalam

Hubungannya Dengan Beberapa Faktor Fisik dan Sosial di DAS Citarum Bagian Hulu, Kabupaten Bandung. Skripsi. Jurusan Biologi FMIPA UNPAD. Bandung.

Christanty, L., D. Mailly, J.P. Kimmins. 1996. “Without Bamboo, The Land Dies”: Biomass, Litterfall, and Soil Organic Matter Dynamics of a Javanese Bamboo-Talun-Kebun System. Forest Ecology and Management 87. pp 75-88.

Erawan, T.S., N. Djuangsih, M. Muchtar, H. Setiana, L.S. Istanti. 1997. Community Structure and Diversity of Fauna in Upper Citarum River Basin, West Java, Indonesia. In : Dove, M.R., and P.E. Sajise (eds) The Conditions of Biodiversity Maintenance in Asia. East-West Center. Program on Environment. Honolulu, Hawaii. pp 73-11.

Iskandar, J., H. Isnawan, H.Y. Hadikusumah, O. Soemarwoto. 1981. Talun Kebun

System: a Traditional agroforestry System. Paper dipresentasikan pada Seminar on

Iskandar, J. 2006. Metodologi Memahami Petani dan Pertanian. Jurnal Analisis Sosial

Vol 11 No 1 April 2006.

Iskandar, J. 2001. Manusia, Budaya, dan Lingkungan : Kajian Ekologi Manusia. Humaniora Utama Press. Bandung.

Karyono. 1990. Homegardens in Java : Their Structure and Function. In K. Launder and M. Brazil (eds). Tropical Homegardens. The United Nation University. Tokyo. Karyono. 2000. Conflict Between Agricultural Development and Biological Diversity.

Bionatura 2 (2) : 53-59. Lembaga Penelitian Unpad. Bandung.

Mueller-Dombois, D., and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons, Inc. USA.

Parikesit, Djuniwati, H.Y. Hadikusumah. 1997. Spatial Structure and Floristic Diversity of Man-made Ecosystems in Upper Citarum River Basin, In : Dove, M.R., and P.E. Sajise (eds) The Conditions of Biodiversity Maintenance in Asia. East-West Center. Program on Environment. Honolulu, Hawaii. pp 17-43.

Parikesit, J. Kusmoro, M. Nurzaman. 1998. Variabilitas Jenis Tanaman Budidaya dan

Tumbuhan Non Budidaya Pada Ekosistem Binaan (Studi Kasus di Desa Wangisagara, Kec. Majalaya, Kab. Bandung). Laporan Penelitian. Lembaga

Penelitian Unpad. Bandung

Parikesit. 2001. Kebon Tatangkalan : The Multi-Layered Agroforestry in The Changing Agricultural Landscape of The Upper Citarum Watershed, West Java, Indonesia.

Ekologi dan Pembangunan No. 5/April 2001. PPSDAL-LP Unpad. Bandung. pp

29-39.

Parikesit, K. Takeuchi, A. Tsunekawa, O.S. Abdoellah. 2004. Kebon Tatangkalan : A Disappearing Multi-Layered Agroforestry in The Upper Citarum Watershed, Indonesia. Agroforestry System (in Prep).

Sirie, M. Syarif. 1985. Struktur dan Peranan Kebun-Talun di Daerah Tampung Waduk

Saguling. Skripsi. Jurusan Biologi FMIPA UNPAD. Bandung.

Soemarwoto, O., L. Christanty, Hanky, H.Y. Hadikusumah, J. Iskandar, Hadyana, Priyono. 1979. The Talun-Kebun System: A Shifting Cultivation in Man-made

Forest. Institute of Ecology. Bandung.

Soemarwoto, O., dan I. Soemarwoto, 1984. The Javanese Rural Ecosystem. In : Rambo, T.A., P.E. Sajise (eds) An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural

System in Southeast Asia. University of The Philippines at Los Banos.

Soemarwoto, O., L. Christanty, H. Isnawan, H.Y. Hadikusumah, J. Iskandar, Hadiyana, Priyono. 1985. The Talun-Kebun: A Man-made Forest Fitted to Family Needs.

Widagda, L.C., O.S. Abdoellah, G. Marten, J. Iskandar. 1984. Traditional Agroforestry in

West Java: The Pekarangan (homegarden) and Kebun-Talun (Perennial-annual Rotation) Cropping System. East West Center. Honolulu.

Yanto, J. 2004. Studi Struktur Vegetasi Talun di Desa Sukamukti Kecamatan Tanjung