TINJAUAN PUSTAKA

Hutan

Hutan adalah lahan yang ditumbuhi pohon cukup rapat sehingga tajuknya bertaut satu sama lain. Hutan dibedakan atas hutan boreal di bagian utara bumi, hutan tropika di bagian khatulistiwa dan hutan temperet (temperate) di antara hutan boreal dan hutan tropis pada daerah dengan curah hujan lebih dari 1.000 mm/tahun. Hutan tropis masih terbagi dua yaitu hutan tropika basah di daerah yang curah hujannya banyak dan panjang serta hutan tropika kering atau hutan gugur daun di daerah yang curah hujannya pendek (Sagala, 1994).

Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem adalah sangat tepat, mengingat hutan itu dibentuk atau disusun oleh banyak komponen yang masing-masing komponen tidak berdiri sendiri, tidak bisa dipisah-pisahkan, bahkan saling mempengaruhi dan saling bergantung. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam UU RI No.41 Tahun 1999 menyatakan hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Indriyanto, 2006).

Jika ditelaah lebih mendalam tentang beberapa pengertian atau defenisi tentang hutan, maka di dalam pengertian hutan itu terkandung dan erat kaitannya dengan proses alam yang saling berhubungan. Diantara proses alam yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut (Arief,1994 dalam Indriyanto, 2006): 14. Proses yang berkenaan dengan siklus air dan pengawetan tanah, dan disebut

15. Proses pengendalian iklim maupun pengaruh iklim terhadap eksistensi hutan. 16. Proses yang berkaitan dengan kesuburan tanah.

17. Keanekaragaman hayati. Hutan merupakan gudang plasma nuftah (sumber genetic) dari berbagai jenis tumbuhan (flora) dan binatang (fauna).

18. Kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

19. Objek wisata alam.

Indonesia memiliki wilayah 750 juta hektar dengan luas daratan 193 juta hektar (24,7%). Di atas daratan tersebut, terdapat hutan seluas 143,9 juta hektar (75% dari luas daratan). Wilayah hutan itu sebagian besar berada di Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya bagian timur, dan Jawa yang merupakan tipe hutan tropis. Sebagian berupa hutan tropis musiman berada di Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya bagian selatan. Sebagian kecil dari hutan tersebut berupa hutan rawa air tawar, yaitu di Sumatera bagian timur, Kalimantan Selatan, dan Irian Jaya (Indriyanto, 2008)

Hutan Indonesia termasuk hutan tropika basah di wilayah barat dan hutan tropika kering di wilayah timur. Hutan tropika basah masih dibedakan atas hutan bakau, hutan pantai, hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, hutan perbukitan dan hutan pegunungan. Kemudian berdasarkan komposisi jenisnya dibedakan lagi menjadi hutan eboni, hutan meranti, hutan ramin, hutan rasamala dan lain-lain. Dibandingkan dengan hutan lainnya, hutan tropika basah Indonesia mengandung paling banyak jenis mahluk hidup dengan kata lain keanekaragaman hayati paling tinggi (Sagala, 1994)

Menurut Vickery (1984) dalam Indriyanto (2006) hutan hujan tropis merupakan salah satu tipe vegetasi hutan tertua yang telah menutupi banyak lahan yang terletak pada 10°LU dan 10° LS. Ekosistem hutan hujan tropis terbentuk oleh vegetasi klimaks pada daerah dengan curah hujan 2.000-4.000 mm per tahun, rata-rata temperatur 25°C dengan perbedaan temperatur yang kecil sepanjang tahun, rata-rata kelembaban udara 80%. Santoso (1996) dan Direktorat Jenderal Kehutanan (1976) dalam Indriyanto (2006) mengemukakan bahwa tipe ekosistem hutan hujan tropis terdapat di wilayah yang memiliki tipe iklim A dan B (menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson).

Bentuk Pemanfaatan Kawasan Hutan Konservasi

Ciri dan fungsi hutan konservasi

Jenis-jenis hutan berdasarkan fungsi utamanya, maka hutan di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Hal ini diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang defenisinya sebagai berikut:

1. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

2. Hutan Produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hasil utama dari hutan produksi berupa kayu, sedangkan hasil hutan lainnya termasuk hasil hutan non-kayu mencakup rotan,

bambu, tumbuhan obat, rumput, bunga, buah, biji, kulit kayu, daun, lateks (getah), resin (damar, kopal, gom, gondorukem dan jernang) dan zat ekstraktif lainnya berupa minyak.

3. Hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Indriyanto, 2008).

Hutan konservasi dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya yaitu:

1. Hutan suaka alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (UU RI No. 5 tahun 1990 dan UU RI No. 41 Tahun 1999). Selain itu hutan suaka alam didefenisikan sebagai suatu kawasan hutan karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala, dan keunikan alam bagi kepentingan pengawetan plasma nuftah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya (Direktorat Bina Program Kehutanan, 1981 dalam Indriyanto, 2008).

2. Hutan pelestarian alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UU RI No. 5 tahun 1990 dan UU RI No. 41 Tahun 1999 dalam Indriyanto, 2008).

3. Taman buru ialah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata buru (UU RI No. 41 Tahun 1999). Di dalam kawasan hutan yang disebut sebagai taman buru di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang teratur untuk kepentingan rekreasi (Indriyanto, 2008).

Pengelolaan kawasan hutan konservasi

Kriteria penetapan hutan suaka alam dilakukan berdasarkan ketetapan dan penilaian Menteri Kehutanan. Untuk menjaga agar hutan suaka alam dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, maka di dalam hutan suaka alam tidak boleh dilaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi tersebut. Penegasan ini tercantum dalam Kepmen Pertanian Nomor 681/Kpts/Um/8/1981 tanggal 8 Agustus 1981 (Zain, 1995).

Berdasarkan fungsinya hutan suaka alam terdiri dari;

1. Cagar alam ialah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan pengembangannya berlangsung secara alami.

2. Suaka margasatwa ialah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa sehingga untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

3. Cagar biosfer adalah suatau kawasan yang terdiri atas ekosistem asli, ekosistem unik dan ekosistem yang telah mengalami degradasi dan secara keseluruhan

unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan (Indriyanto, 2008).

Komponen di kawasan pelestarian alam terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. Taman Nasional, adalah kawasan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

2. Taman Hutan Raya adalah kawasan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang kebudayaan, budaya, pariwisata dan rekreasi.

3. Taman Wisata Alam adalah kawasan yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan periwisata dan rekreasi alam (Zain, 1995).

Khusus untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, pemerintah berdasarkan UU Konservasi dapat memberikan hak pengusahaan pada zona kawasan pemanfaatan di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata dengan mengikutsertakan rakyat. Kegiatan ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zain,1995).

Tanaman Meranti

Ciri umum meranti

Meranti termasuk marga Shorea, famili Dipterocarpaceae. Jumlah spesiesnya mencapai 130 jenis dan sebagian besar tumbuh secara alami di hutan Kalimantan dan Sumatera. Dalam perdagangan dikenal jenis meranti kuning, meranti merah dan meranti putih.

Pohon Meranti dapat mencapai tinggi 60 m, bebas cabang 35 m, diameter 1 m. Banir menonjol tetapi tidak terlalu besar. Tajuk lebar, berbentuk payung dengan ciri berwarna coklat kekuning-kuningan. Kulit coklat keabu-abuan, alur dangkal, kayu gubal pucat, dan kayu teras merah tua. Daun lonjong sampai bulat telur, panjang 8 - 14 cm, lebar 3,5 - 4,5 cm. Permukaan daun bagian bawah bersisik seperti krim, tangkai utama urat daun dikelilingi domatia terutama pada pohon muda, sedang urat daun tersier rapat seperti tangga. Bunga kecil dengan mahkota kuning pucat, helai mahkota sempit dan melengkung ke dalam seperti tangan menggenggam (Irwanto, 2009).

Klasifikasi ilmiah Kingdom : Plantae Ordo : Malvales Family : Dipterocarpaceae Genus : Shorea Species : Shorea spp. Penyebaran

Famili Dipterocarpaceae memiliki tiga sub famili yaitu Dipterocarpaceae, Pakaraimoideae dan Monotoideae. Penyebarannya cukup luas mulai dari Afrika, Seychelles, Srilangka, India, China hingga ke wilayah Asia Tenggara (Burma, Thailand, Malaysia, Indonesia). Jumlah jenisnya yang sudah tercatat adalah 512 jenis dari 16 genus (Rasyid et al.tahun 1991 dalam Irwanto, 2009).

Sub famili Pakaraimoideae, pertama kali dijumpai di Guyana Selatan pada ketinggian tempat dari 0 – 1800 mdpl. Marga yang termasuk sub famili ini antara

lain Pakaraimoideae. Selanjutnya sub famili terdiri dari dua marga yaitu Monotes A.Dc. dan Margueria Gilg. Marga Monotes memiliki 36 jenis pohon dan marga Margueria memiliki jenis pohon yang lebih sedikit. Diantara sub family tersebut di atas yang terpenting adalah Dipterocarpaceae, karena memiliki jumlah jenis yang banyak dan diantaranya banyak yang diperdagangkan. Sub famili ini memiliki 13 genus dan 470 jenis, diantaranya 9 genus terdapat di Indonesia yaitu Shorea, Dipterocarpus, Dryobalanops, Hopea, Vatica, Cotylelobium, Parashorea, Anisoptera, Upuna. Secara alam jenis-jenis Dipterocarpaceae merupakan hutan alam campuran dan relatif masih sedikit yang sudah dibudidayakan dalam bentuk hutan tanaman murni. Penyebaran potensi hutan alamnya di Indonesia merupakan data sementara, karena belum ada inventarisasi secara menyeluruh (Rasyid et al. tahun, 1991 dalam Irwanto, 2009).

Tempat tumbuh

Pohon meranti banyak terbesar di kawasan tropis Asia, mulai dari Brunei, Indonesia (terutama di Kalimantan dan Sumatera), Malaysia (terutama di Sabah dan Serawak) dengan habitat alami pada ketinggian yang kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan pohon ini adalah liat alluvial lahan kering pada hutan hutan dataran rendah, meskipun dapat tumbuh pada tanah yang kadang-kadang atau selalu tergenang air, tanah berbatu, tanah berpasir, namun kurang baik pada tanah liat berat (Rauf, 2009).

Pohon meranti tumbuh baik pada tipe iklim A dan B di daerah dengan curah hujan berkisar antara 1000-3000 mm per tahun. Suhu udara optimal yang diinginkan efektif lebih dari 30 cm, pada topografi datar hingga miring. Pohon

dewasa memerlukan sinar matahari yang cukup, namun pohon muda akan tumbuh baik di bawah naungan (tegakan) pohon lainnya (Rauf, 2009).

Sebagian besar jenis-jenis Dipterocarpaceae terdapat pada daerah beriklim basah dan kelembaban tinggi dibawah ketinggian tempat 800 mdpl, yaitu pada curah hujan di atas 2000 mm per tahun dengan musim kemarau yang pendek. Pada ketinggian tempat di atas 800 meter di atas permukaan laut (m dpl) sangat sedikit jumlahnya. Jenis pohon Dipterocarpaceae yang tumbuh sampai ketinggian 1200 m dpl adalah Shorea carapae, Shorea rubra, Vatica hepteroptera. Kemudian yang tumbuh sampai ketinggian tempat 1500 m dpl, antara lain Dipterocarpus longisperma, Vatica dulitensis, Shorea monticola, Shorea ovata, Vatica oblongifolia dan yang tumbuh sampai ketinggian 1800 m dpl. adalah Shorea platyclados, Shorea venolosa, Hopea cernua, Vatica grenulata (Rasyid dkk., 1991 dalam Irwanto, 2009).

Adanya asosiasi dengan ekotomikorisa yang memungkinan jenis-jenis Dipterocarpaceae dapat hidup pada tanah-tanah asam. Jamur ektomikorisa umumnya berasal dari Basidiomycetes. Temperature tanah optimum yang dibutuhkan untuk perkembangan ektomikorisa 25,5 – 28,5°C dan diatas 32°C perkembangan terhambat bahkan diatas 35°C mati (Irwanto, 2009).

Shorea leprosula Miq. merupakan salah satu jenis asli Kalimantan yang dikenal dengan nama Meranti merah. Di hutan alam jenis ini dapat mencapai diameter 100 cm dengan tinggi batang bebas dahan 30 m. Kayunya dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti kayu lapis, kayu gergajian dan bahan bangunan. Hasil pengamatan pertumbuhan tanaman meranti merah di berbagai tempat menunjukkan adanya variasi pertumbuhan baik tinggi maupun diameter.

Di Kamboja tanaman S. leprosula umur 10 tahun mempunyai rataan diameter 23,8 cm dengan diameter tertinggi mencapai 26,7 cm. Selanjutnya di Malinau tanaman umur 30 tahun rataan diameternya adalah 35,6 cm dengan diameter tertinggi mencapai 54,1 cm. Penanaman jenis ini dalam skala besar belum banyak dilakukan, untuk itu pembangunan hutan tanaman khususnya meranti merah perlu ditingkatkan guna menunjang industri perkayuan. Disamping itu dengan tingkat pertumbuhan yang relatif cepat dan pasaran kayu yang sudah terkenal maka prospek penanaman Shorea leprosula cukup cerah dan cukup menjanjikan (Irwanto,2009).

Shorea parvifolia sering disebut Meranti Sabut, Meranti Sarang Punai, Kantoi Burung (Kalimantan Barat); Abang Gunung (Kalimantan Timur). Penyebarannya Sumatera, Kalimantan, Peninsula Malaysia, Thailand pada hutan dipterocarps, jenis tanah liat di bawah 800 mdpl. Pohon raksasa tinggi mencapai 65 m; tajuk besar, terbuka, berbatang lurus, silindris, mencapai diameter 200 cm; banir besar, mencapai tinggi 4 m. Meranti ini dikategorikan dalam jenis meranti merah bersama-sama dengan Shorea leprosula. Meranti merah terdiri dari pohon besar dan berbanir besar. Batang merekah atau bersisik, pada umumnya berdamar. Kulit luar tebal, kulit dalam juga tebal, berurat-urat, warnanya merah atau kemerah-merahan, gubalnya kuning pucat. isi kayu berwarna merah (Irwanto, 2009).

Manfaat dan kegunaan

Kayu meranti merupakan kayu berharga dan sangat baik untuk perabot, panel, lantai, langit-langit, dan juga untuk kayu lapis. Selain itu, kayu meranti

banyak digunakan untuk kontruksi berat atau sedang, untuk kosen, daun pintu dan jendela, badan kapal dan lain-lain. Pohon meranti juga menghasilkan resin yang dikenal dengan nama dagang damar daging yang dapat digunakan untuk obat. Kulitnya dapat dipakai untuk produksi tannin. Ekstrak dari spesies tertentu diketahui dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan tumor. Selain itu, biji tengkawang yang dihasilkan dari pohon meranti merupakan salah satu hasil non-kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Rauf, 2009).

Peran Hutan Sebagai Penyerap Karbon

Karbon adalah bahan penyusun dasar semua senyawa organik. Pergerakannya melalui suatu ekosistem berbarengan dengan pergerakan energi, melebihi zat kimia lain: karbohidrat dihasilkan selama fotosintesis, dan CO2 dibebaskan bersama energi selama respirasi. Dalam siklus karbon, proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler menyediakan suatu hubungan antara lingkungan atmosfer dan lingkungan terrestrial. Tumbuhan mendapatkan karbon, dalam bentuk CO2 dari atmosfer melalui stomata daunnya dan menggabungkannya ke dalam bahan organik biomassanya sendiri melalui proses fotosintesis. Sejumlah bahan organik tersebut kemudian menjadi sumber karbon bagi konsumen. Respirasi oleh semua organisme mengembalikan CO2

Organisme autotrofik yang umunya berupa tumbuhan hijau merupakan komponen produsen di alam. Produsen menggunakan energi radiasi matahari dalam proses fotosintesis, sehingga mampu mengasimilasi CO

ke atmosfer (Widhiastuti dan Aththorick,2006).

2 dan H2O menghasilkan energi kimia yang tersimpan dalam bentuk karbohidrat. Energi

kimia inilah sebenarnya merupakan sumber energi yang kaya senyawa karbon. Dalam proses fotosintesis tersebut, oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan hijau kemudian dimanfaatkan oleh semua mahluk hidup di dalam proses pernapasan (Indriyanto, 2006).

Hutan adalah sumber daya alam yang multi fungsi. Dalam kaiatannya dengan efek pemanasan global hutan mengurangi kadar CO2 di udara dan memperangkapnya dalam bentuk biomassa hutan. Reboisasi dan penghijaun membuat tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat, penyerapan CO2 akan berjalan cepat. Karbon yang tersimpan dalam hutan tanaman akan lebih besar daripada biomassa hutan yang rusak. Dengan demikian hutan tanaman itu akan membantu dalam penurunan kadar CO2

Pada ekosistem dengan komunitas tumbuhan sempurna dan keanekaragaman spesies tumbuhannya tinggi, maka produksi karbondioksida baik oleh aktivitas organisme pengurai, proses respirasi, maupun penggunaan bahan bakar fosil akan diimbangi oleh proses pengikatan/fiksasi karbondioksida oleh tumbuhan. Hal demikian menyebabkan ekosistem hutan hujan tropis memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mereduksi pencemaran udara khususnya yang disebabkan gas karbon di udara. Telah diketahui bahwa meningkatnya kandungan karbondioksida di udara akan menyebabkan kenaikan suhu bumi yang terjadi karena efek rumah kaca, panas yang dilepaskan dari bumi diserap oleh karbondioksida di udara dan dipancarkan kembali ke permukaan bumi, sehingga proses tersebut akan memanaskan bumi. Oleh karena itu keberadaan ekosistem hutan memiliki peranan penting dalam mengurangi gas karbondioksida yang ada

di udara melalui pemanfaatan gas karbondioksida dalam proses fotosintesis oleh komunitas tumbuhan hutan (Indriyanto,2006).

Hutan hujan tropis merupakan salah satu ekosistem teretrial yang paling produktif, dan karena hutan hujan tropis menutupi sebagian besar bumi. Ekosistem ini menyumbang dalam proporsial besar bagi keseluruhan produktivitas planet ini (Widhiastuti dan Aththorick, 2006).

Pada setiap ekosistem jumlah karbon tersimpan berbeda-beda, hal ini disebabkan perbedaan keanekaragaman dan kompleksitas komponen yang menyusun ekosistem. Kompleksitas ekosistem akan berpengaruh kepada cepat atau lambatnya siklus karbon yang melalui setiap komponennya. Pada ekosistem hutan hujan tropis keanekaragaman biota (termasuk spesies tumbuhan) sangat tinggi, sehingga pengembalian karbon organik ke dalam tanah berjalan dengan cepat, dan karbon yang tersimpan dalam biomassa tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan ekosistem lainnya (ekosistem hutan iklim sedang, padang rumput iklim sedang, dan ekosistem gurun). Kemampuan penyimpanan karbon pada tiap-tiap tipe ekosistem dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kemampuan dalam Menyimpan Karbon dan Distribusinya pada Setiap Ekosistem

Ekosistem

Karbon pada Produksi Primer Bersih (Ton/Ha/Th)

Karbon yang Tersimpan pada Biomassa Tumbuhan

(Ton/Ha/Th)

Karbon Organik Tanah (Ton/Ha/Th) Hutan hujan tropis

Hutan iklim sedang Padang rumput iklim sedang Gurun 11 6 3 0,05 11 6 0,4 0,01 80 100 150 1 Sumber data: Killham,1996 dalam Indriyanto, 2006.

Hutan tropis memiliki indeks area-daun tinggi karena spesiesnya sangat banyak dan stratifikasinya, berakibatkan produksi primer bruto yang tinggi (70-100 ton per hektar per tahun). Namun produksi primer netonya rendah (kira-kira

22 ton per hektar) karena konsumsi respirasi yang tinggi (lebih besar dari 50%) oleh biomassa yang besar. Hutan tropis menyusun 44% produksi primer total bumi, sehingga penting bagi keseimbangan CO2 dunia (Rodin et al. tahun 1975 dalam Polunin, 1997). Karena struktur dan produktivitas siklus hara lewat jalur autotrof dan heterotrof yang dapat dengan mudah diganggu oleh setiap gangguan manusia pada hutan (Polunin, 1997).

Biomassa Dalam Komunitas Hutan

Biomassa merupakan hasil fotosintesis berupa selulosa, lignin, gula bersama dengan lemak, pati, protein, damar, fenol dan berbagai senyawa lainnya. Begitu pula unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium dan berbagai unsur lain yang dibutuhkan tumbuhan melalui perakaran. Biomassa inilah yang merupakan kebutuhan makhluk di atas bumi melalui mata rantai antara binatang dan manusia dalam proses kebutuhan CO2 yang diikat dan O2

Biomassa atau bahan organik merupakan suatu bagian yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, sebagai sumber energi untuk memasak, dan memanaskan. Kandungan energi dari selulosa adalah 4.500 kkal/kg (18,8 MJ/kg), sedangkan kayu adalah 4.200 kkal/kg (17,6 MJ/kg). Kuantitas energi potensial dari proses fotosintesis yang diserap oleh tumbuhan digunakan untuk membentuk biomassa. Penggunaan biomassa sebagai bahan bakar akan menghadapi beberapa kelemahan diantaranya adalah nilai kalor rendah, kelembaban tinggi, BJ rendah, yang dilepas. Di permukaan bumi ini, kurang lebih terdapat 90% biomassa yang terdapat dalam hutan berbentuk pokok kayu, dahan/cabang, daun, akar, dan sampah hutan (serasah), hewan dan jasad renik (Arief, 2001).

dan secara fisik jarang yang homogeni dan tidak padat (White dan Plaskett, 1981 dalam Onrizal, 2004).

Biomassa dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu biomassa di atas permukaan tanah (above ground biomass) dan di bawah permukaan tanah adalah (below ground biomass). Lebih lanjut dinyatakan bahwa biomassa di atas permukaan tanah adalah berat bahan organik per unit area pada waktu tertentu yang dihubungkan ke suatu fungsi sistem produktivitas, umur tegakan, dan distribusi organik (Kusmana et al, 1992, Kusmana, 1993 dalam Onrizal, 2004). Hairiah et al., (2001) menyatakan di atas permukaan tanah terdiri atas batang pohon, cabang, dan daun pada pohon yang masih hidup, tumbuhan menjalar, tumbuhan pemanjat, tumbuhan bawah serta tumbuhan epifit termasuk juga serasah. Bagian pohon yang berasal dari pohon komersial umumnya terdiri dari batang pohon (60-65%), tajuk (5%), daun dan cabang (10-15%), tunggak (5-10%) dan akar (5%). Kayu memiliki komposisi sebagai berikut selulosa (50%), hemiselulosa (20%) dan lignin (30%) (White dan Piaskett, 1981 dalam Onrizal, 2004).

Hutan mengabsorpsi CO2 selama proses fotosintesis dan menyimpannya sebagai materi organik dalam biomassa tanaman. Banyaknya materi organik yang tersimpan dalam biomassa hutan per unit luas dan per unit waktu merupakan pokok dari produktivitas hutan. Produktivitas merupakan gambaran kemampuan hutan dalam mengurangi emisi CO2 di atsmosfer melalui aktivitas fisiologisnya. Pengukuran produktivitas hutan relevan dengan pengukuran biomassa. Biomassa hutan menyediakan informasi penting dalam menduga besarnya potensi

penyerapan CO2 biomassa dalam umur tertentu yang dapat dipergunakan untuk mengestimasi produktivitas hutan (Heriansyah, 2005).

Ada dua golongan tumbuhan utama yang membedakan efisiensi masing-masing dalam pembentukan karbohidrat, ialah golongan C3 termasuk jenis tumbuhan yang tidak efisien dan golongan C4 termasuk yang efisien. Tumbuhan efisien merupakan tumbuhan yang mempunyai kapasitas fotosintesis tinggi, dan sebaliknya tumbuhan non-efisien mempunyai kemampuan berfotosintesis dengan laju rendah. Golongan tumbuhan efisien mempunyai kemampuan mengambil CO2 mengikat pada intensitas cahaya yang tinggi. Kapasitas berfotosintesisnya menyerap CO2

Kelompok komponen vegetasi

pada suhu berkisar 30-40°C, dan kemampuan akan menurun bila suhu berkisar di bawah 15-20°C (Sutarno dan Sudibyo, 1997).

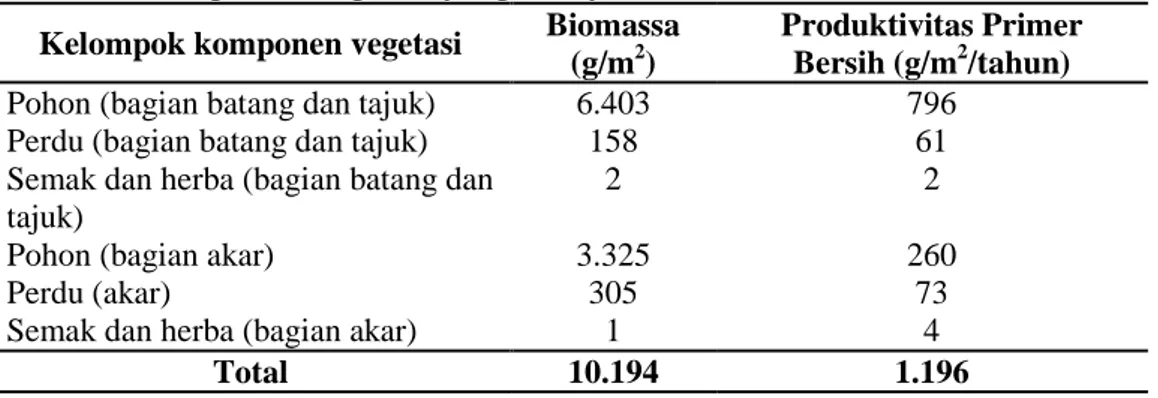

Di dalam suatu ekosistem hutan pada umumnya terjadi distribusi vertikal dari produktivitas primer bersih, hal itu berhubungan dengan terjadinya distribusi vertikal dari biomassanya. Data distribusi biomassa dan produktivitas primer bersih pada setiap kelompok komponen vegetasi yang menyusun ekosistem hutan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Biomassa dan Produktivitas Primer Bersih pada Setiap Kelompok Komponen Vegetasi yang Menyusun Ekositem Hutan

Biomassa (g/m2

Produktivitas Primer Bersih (g/m

) 2

Pohon (bagian batang dan tajuk) Perdu (bagian batang dan tajuk) Semak dan herba (bagian batang dan tajuk)

Pohon (bagian akar) Perdu (akar)

Semak dan herba (bagian akar)

/tahun) 6.403 158 2 3.325 305 1 796 61 2 260 73 4 Total 10.194 1.196

Piramida biomassa menggambarkan penurunan dan peningkatan biomassa organisme pada tiap tahap tingkatan trofik. Piramida biomassa pada ekosistem daratan dan ekosistem perairan terjadi perbedaan bentuk. Pada ekosistem daratan, piramida biomassanya tegak. Pada ekosistem daratan memiliki jumlah produsen yang lebih banyak dibandingkan jumlah organisme konsumen pada tiap tingkat trofik, dan siklus hidup organisme produsen pada umumnya lebih panjang, maka biomassa semua produsen pada setiap waktu selalu lebih besar, sedangkan biomassa konsumen makin kecil menuju ke puncak piramida. Adapun pada ekosistem perairan memiliki piramida biomassa terbalik karena biomassa konsumen lebih besar daripada biomassa produsen (Indriyanto, 2006).

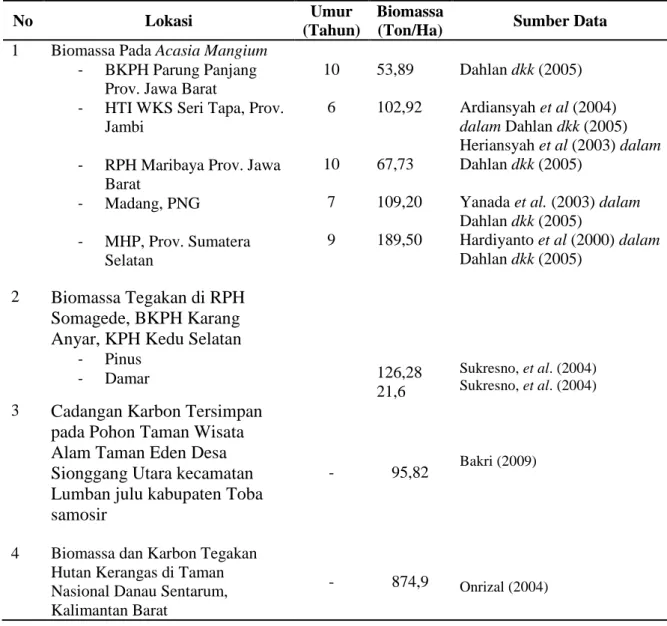

Tabel 3. Biomassa di Atas Permukaan Tanah pada Beberapa Tegakan

No Lokasi Umur

(Tahun)

Biomassa

(Ton/Ha) Sumber Data

1 Biomassa Pada Acasia Mangium - BKPH Parung Panjang

Prov. Jawa Barat

- HTI WKS Seri Tapa, Prov. Jambi

- RPH Maribaya Prov. Jawa Barat - Madang, PNG - MHP, Prov. Sumatera Selatan 10 6 10 7 9 53,89 102,92 67,73 109,20 189,50 Dahlan dkk (2005) Ardiansyah et al (2004) dalam Dahlan dkk (2005) Heriansyah et al (2003) dalam Dahlan dkk (2005)

Yanada et al. (2003) dalam Dahlan dkk (2005)

Hardiyanto et al (2000) dalam Dahlan dkk (2005)

2 Biomassa Tegakan di RPH Somagede, BKPH Karang Anyar, KPH Kedu Selatan

- Pinus

- Damar 126,28

21,6

Sukresno, et al. (2004) Sukresno, et al. (2004) 3 Cadangan Karbon Tersimpan

pada Pohon Taman Wisata Alam Taman Eden Desa Sionggang Utara kecamatan Lumban julu kabupaten Toba samosir

- 95,82 Bakri (2009)

4 Biomassa dan Karbon Tegakan Hutan Kerangas di Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat