7

LANDAS AN TEORI

2.1 Sistem Informasi Geografi

Sistem Informasi Geografis (SIG) pada dasarnya merupakan gabungan tiga unsur pokok yaitu sistem, informasi dan geografis. Dengan melihat unsur–unsur pokoknya, maka jelas sistem informasi geografis merupakan salah satu sistem informasi dengan tambahan unsur “geografis”. Sistem Informasi Geografis diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial, untuk mendukung keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota dan pelayanan umum lainnya.

M enurut Prahasta (2005, p49) sistem informasi geografi merupakan suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi. Jadi Sistem Informasi Geografi merupakan kumpulan data geografi (spasial) dan data dokumen (non-spasial) yang terorganisir dan dapat dimanipulasi.

M enurut Burrough (1986, p6), sistem informasi geografi merupakan sistem informasi yang bertujuan mengumpulkan, menyimpan, menggunakan kembali saat dibutuhkan, memroses, dan menampilkan data spasial dari dunia sebenarnya untuk tujuan tertentu.

Sistem informasi geografi adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk

mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi (Prahasta, 2001, p55; Chrisman, 1997, p121).

Teknologi sistem informasi geografi dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. M isalnya SIG dapat membantu pihak berwenang untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam atau SIG dapat digunakan untuk mencari lahan basah yang membutuhkan perlindungan dari polusi.

Secara singkat, SIG dapat berguna untuk memberikan nilai tambah pada data spasial dengan memungkinkan data untuk diorganisasikan dan ditampilkan secara efisien. Dengan analisis dan penemuan data baru yang dapat dilakukan secara cepat, SIG menghasilkan informasi yang sangat berguna untuk membantu pengambilan keputusan.

2.2 Subsistem Sistem Informasi Geografi (S IG)

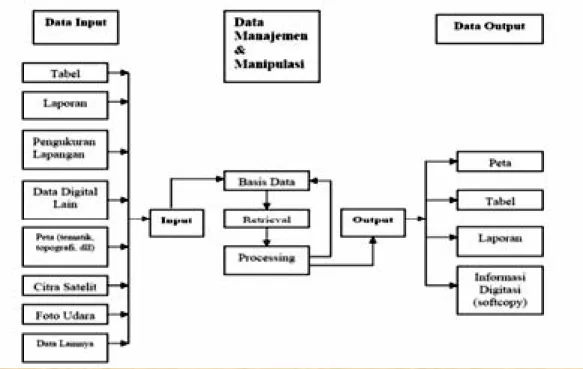

Sistem Informasi Geografi dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem (Prahasta, 2005, P56), yaitu :

1. Data Input

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format yang dapat digunakan oleh sistem informasi geografi.

2. Data Output

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk hardcopy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain.

3. Data M anajemen

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diperbaharui, dan diperbaiki.

4. Data M anipulation and Analysis

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografi. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.

Uraian dari subsistem-subsistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Beberapa kemampuan SIG:

1. Dapat mengumpulkan data georgafi.

2. Dapat mengitegrasikan data geografi (spasial dan attribute). 3. Dapat memeriksa, mengupdate, data geografi.

4. Dapat menyimpan dan memanggil kembali data geografi. 5. Dapat memanipulasi data geografi.

6. Dapat menganalisa data geografi. 7. Dapat menghasilkan output.

2.3 Komponen S istem Informasi Geografi Komponen-komponen SIG terdiri dari :

2.3.1 Perangkat Keras (hardware)

SIG membutuhkan komputer untuk menyimpan dan memproses data. SIG dengan skala yang kecil membutuhkan PC (Personal Computer) yang kecil untuk menjalankannya, namun ketika sistem menjadi besar dibutuhkan komputer yang lebih besar serta host untuk client machine yang mendukung penggunaan multiple user. Perangkat keras yang digunakan dalam SIG memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya. Ini dikarenakan penyimpanan data yang digunakan dalam SIG baik data raster maupun data vektor membutuhkan ruang yang besar dan dalam proses analisisnya membutuhkan memori yang besar dan processor yang cepat. Selain itu diperlukan juga digitizer untuk mengubah peta ke dalam bentuk digital.

Perangkat keras dalam SIG terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Alat masukan (input) sebagai alat untuk memasukkan data ke komputer. Contoh: scanner, digitizer dan CD-ROM

b. Alat pemrosesan, merupakan sistem komputer yang berfungs i mengolah, menganalisis dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan.

Contoh: CPU, tape drive dan disk drive

c. Alat keluaran (output) yang berfungsi menayangkan informasi geografi sebagai data dalam proses SIG.

Contoh: VDU, plotter dan printer

2.3.2 Perangkat Lunak (software)

Perangkat lunak dalam SIG haruslah mampu menyediakan fungsi dan tool untuk melakukan penyimpanan data, analisis dan menampilkan informasi geografi. Dengan demikian, elemen yang harus terdapat dalam komponen perangkat lunak SIG adalah :

a. Tool untuk melakukan input dan transformasi data geografi. b. Sistem M anajemen Basis Data.

c. Tool yang mendukung manipulasi geografi, analisa dan visualisasi.

d. Graphical User Interface (GUI) untuk memudahkan akses pada tool geografi.

Ada banyak perangkat lunak SIG yang dapat kita gunakan, diantaranya adalah M ap Info, Arc Info, Arc View, Arc GIS dan masih banyak lainnya.

2.3.3 Data

Data merupakan fakta-fakta dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai dan dideskripsikan sebagai berkas-berkas fakta yang masih mentah yang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan/organisasi atau di lingkungan fisik sebelum di susun dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan oleh pemakai. Jenis data yang digunakan dalam sistem informasi geografi adalah data spasial (peta) dan data non-spasial (keterangan/atribut).

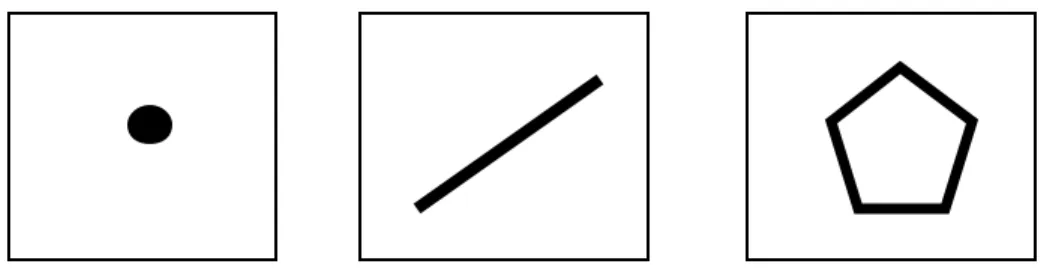

Perbedaan antara 2 jenis data tersebut adalah sebagai berikut : a. Data Spasial

Data spasial adalah data sistem informasi yang terpaut pada dimensi ruang dan dapat digambarkan dengan berbagai komponen data spasial, yaitu : 1. Titik

Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana untuk suatu objek. Representasi ini tidak memiliki dimensi tetapi dapat diidentifikasi di atas peta dan dapat ditampilkan pada layar monitor dengan menggunakan simbol-simbol. Titik dapat mewakili objek-objek tertentu berdasarkan skala yang ditentukan, misalnya letak bangunan, kota, dan lain-lain.

2. Garis.

Garis adalah bentuk linier yang akan menghubungkan paling sedikit dua titik dan digunakan untuk merepresentasikan objek-objek satu dimensi. Batas-batas poligon merupakan garis-garis, demikian pula dengan jaringan listrik, saluran buangan, jalan, sungai, dan lain sebagainya.

3. Poligon

Poligon digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dua dimensi. Suatu danau, batas propinsi, batas kota, batas-batas persil tanah milik adalah tipe-tipe entitas yang pada umumnya direpresentasikan sebagai poligon. Suatu poligon paling sedikit dibatasi oleh tiga garis yang saling terhubung diantara ketiga titik tersebut.

Gambar 2.2 Komponen-komponen Data Spasial

Selain itu dalam sistem informasi geografi juga terdapat dua macam penyajian data spasial, yaitu:

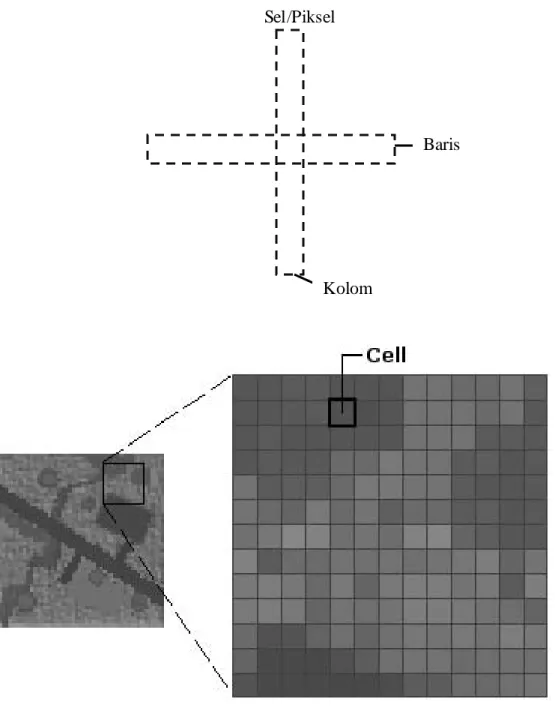

1. M odel Raster

M odel raster menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid (bidang referensi horizontal dan vertikal yang terbagi menjadi kotak-kotak). Setiap piksel memiliki atribut tersendiri, termasuk koordinatnya yang unik. Akurasi model ini sangat tergantung pada resolusi atau ukuran piksel suatu gambar.

M odel raster memberikan informasi spasial apa saja yang terjadi di mana saja dalam bentuk gambaran yang digeneralisasi. Dengan model raster, data

geografi ditandai oleh nilai-nilai elemen matriks dari suatu obyek yang berbentuk titik, garis maupun bidang (Prahasta, 2007, p148).

2. M odel Vektor

M odel Vektor menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis dan kurva atau poligon beserta atribut-atributnya. Bentuk dasar model vektor didefinisikan oleh sistem koordinat Kartesius dua dimensi (x, y).

Di dalam data vektor, garis atau kurva merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang berhubungan. Sedangkan, bidang atau poligon disimpan sebagai sekumpulan titik-titik dengan ketentuan bahwa titik awal dan titik akhir memiliki koordinat yang sama (Prahasta, 2007, p156).

a. Data Non-spasial (atribut)

Data atribut adalah data yang mendeskripsikan karakteristik atau fenomena yang dikandung pada suatu objek data dalam peta dan tidak mempunyai hubungan dengan posisi geografi. Contoh : data atribut suatu sekolah berupa jumlah murid, jurusan, jenis kelamin, agama, beserta atribut-atribut lainnya yang masih mungkin dimiliki dan diperlukan. Atribut dapat dideskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif. Pada pendeskripsian secara kualitatif, kita mendeskripsikan tipe, klasifikasi, label suatu objek agar dapat dikenal dan dibedakan dengan objek lain, misalnya : sekolah, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Bila dilakukan secara kuantitatif, data objek dapat diukur atau dinilai berdasarkan skala ordinat atau tingkatan, interval atau selang, dan rasio

atau perbandingan dari suatu titik tertentu. Contohnya, populasi/jumlah siswa di suatu sekolah 500-600 siswa, berprestasi, jurusan, dan sebagainya.

2.3.4 Metode

Untuk menghasilkan SIG sesuai dengan yang diinginkan, maka SIG harus direncanakan dengan matang dengan menggunakan metologi yang benar. SIG yang baik memiliki keserasian antara rencana desain yang baik dan aturan dunia nyata, yaitu metode, model dan implementasi akan berbeda-beda untuk setiap permasalahan.

2.3.5 Manusia

Teknologi SIG tidak akan bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan untuk diaplikasikan sesuai dunia nyata. Sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mendefinisikan, menganalisa, mengoperasikan serta menyimpulkan masalah yang sedang dihadapi dalam pembuatan SIG. Pemakai pada SIG terdiri dari beberapa tingkatan, dari tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari

2.4 Pemetaan

2.4.1 Pengertian Peta

M enurut Prahasta (2005), peta adalah suatu alat peraga untuk menyampaikan suatu ide sebuah gambar mengenai tinggi rendahnya suatu daerah

(topografi), persebaran penduduk jaringan dan hal lainnya yang berhubungan dengan kedudukan dalam ruang. Peta dilukiskan dengan skala tertentu, dengan tulisan atau simbol sebagai keterangan yang dapat dilihat dari atas. Peta dapat meliputi wilayah yang luas, dapat juga hanya mencakup wilayah yang sempit. Peta dalam bahasa inggris berarti map, dan dalam bahasa Yunani berupa mappa. Ilmu pengetahuan yang memepelajari peta disebut kartografi.

M enurut kamus bahasa Indonesia, peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat-sifat seperti batas daerah, sifat-sifat permukaan.

2.4.2 Format Penyajian Data Peta 2.4.2.1 Model Data Raster

M odel data raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Setiap piksel memiliki nilai tertentu dan memiliki atribut tersendiri, termasuk nilai koordinat yang unik. Tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. M odel data ini biasanya digunakan dalam remote sensing yang berbasiskan citra satelit maupun airborne (pesawat terbang). Selain itu model ini digunakan pula dalam membangun model ketinggian digital (DEM -Digital Elevatin M odel) dan model permukaan digital (DTM -Digital Terrain M odel).

M odel raster memberikan informasi spasial terhadap permukaan di bumi dalam bentuk gambaran yang di generalisasi. Representasi dunia nyata disajikan sebagai elemen matriks atau piksel yang membentuk grid yang homogen. Pada

setiap piksel mewakili setiap obyek yang terekam dan ditandai dengan nilai-nilai tertentu. Secara konseptual, model data raster merupakan model data spasial yang paling sederhana.

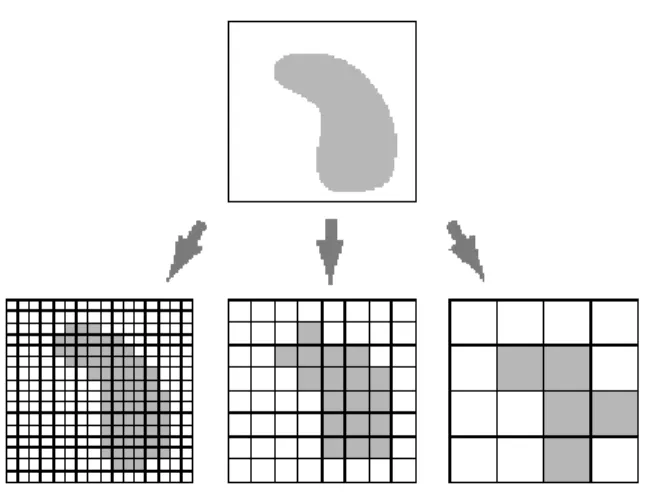

Gambar 2.3 Struktur M odel Data Raster Sel/Piksel

Baris

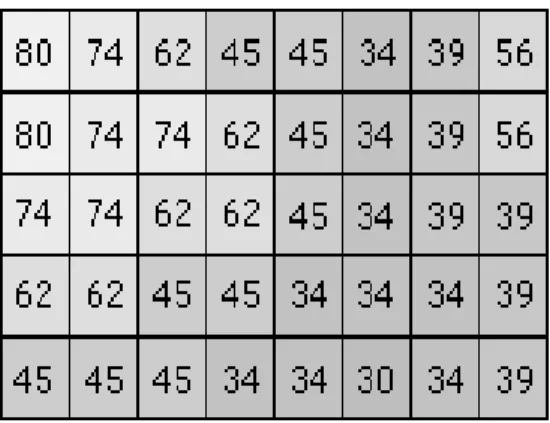

Karakteristik utama data raster adalah bahwa dalam setiap sel/piksel mempunyai nilai. Nilai sel/piksel merepresentasikan fenomena atau gambaran dari suatu kategori. Nilai sel/piksel dapat meiliki nilai positif atau negatif, integer, dan floating point untuk dapat merepresentasikan nilai cotinuous (lihat Gambar 2). Data raster disimpan dalam suatu urutan nilai sel/piksel. Sebagai contoh, 80, 74, 45, 45, 34, dan seterusnya.

Gambar 2.4 Struktur Penyimpanan M odel Data Raster

Luas suatu area direpresentasikan dalam setiap sel/piksel dengan lebar dan panjang yang sama. Sebagai contoh, sebuah data raster yang merepresentasikan ketinggian permukaan (biasa disebut dengan DEM ) dengan luasan sebesar 100 Km2, apabila terdapat 100 sel/piksel dalam raster, maka dalam setiap sel/piksel mempunyai ukuran 1 Km2 ( 1 km x 1 km).

Dimensi dari setiap sel/piksel dapat ditentukan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Ukuran sel/piksel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau obyek yang akan di representasikan. Semakin kecil ukuran sel/piksel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akan tetapi semakin besar jumlah sel/piksel yang digunakan maka akan berpengaruh terhadap penyimpanan dan kecepatan proses. Apabila ukuran sel /piksel terlalu besar akan tejadi kehilangan informasi atau kehalusan pola akan terlihat lebih kasar. Sebagai contoh apabila ukuran sel lebih besar dari lebar jalan, maka jalan tidak akan dapat ditampilkan dalam data raster. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana obyek poligon di representasikan dalam raster dengan berbagai macama ukuran sel/piksel.

Gambar 2.6 Poligon yang direpresentasikan dalam berbagai macam ukuran sel/piksel

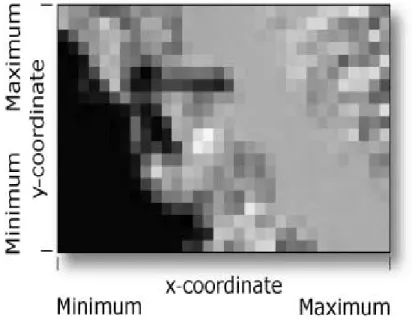

Lokasi dalam setiap sel/piksel di definisikan dalam bentuk baris dan kolom dimana didalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Apabila sel memuat Sistem Koordinat Kartesian, dimana setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X (x-axis), dan kolom paralel dengan sumbu Y (y-axis). Demikian pula apabila sel/piksel memuat

Sistem Koordinat UTM (Universal Transverse M ercator) dan sel/piksel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel/piksel tersebut pada 300, 500 E (east) dan 5, 900, 600 N (north).

Gambar 2.7 Atribut Lokasi dalam Setiap Sel/Piksel

Terkadang dibutuhkan informasi spesifik dari luasan suatu raster. Luasan tersebut dapat didefinisikan pada koordinat bagian atas, bawah, kanan, dan kiri dari keseluruhan raster, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan model raster, diantaranya adalah : 1. M emiliki struktur data yang sederhana, bentuk sel matriks dengan nilainya dapat

merepresentasikan koordinat dan kadangkala memiliki link dengan tabel atribut. 2. Format yang sangat cocok untuk dapt melakukan analisis statistik dan spasial. 3. M empunyai kemampuan dalam merepresentasikan data-data yang bersifat

continous seperti dalam memodelkan permukaan bumi.

4. M emiliki kemampuan untuk menyimpan titik (point), garis (line), area (polygon), dan permukaan (surface)

5. M emiliki kemampuan dalam melakukan proses tumpang-tindih (overlay) secara lebih cepat pada data yang kompleks.

Selain keuntungan dari model raster, terdapat pula beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan model data raster dibandingkan dengan data vektor, diantaranya adalah :

1. Terdapat beberapa keterbatasan masalah akurasi dan presisi data terutama dalam pada saat menentukan ukuran sel/piksel.

2. Data raster sangat berpotensial dalam menghasilkan ukuran file yang sangat besar. Peningkatan resolusi akan meningkatan ukuran data, hal ini akan berdapak pada penyimpanan data dan kecepatan proses. Hal ini akan sangat bergantung kepada kemampuan hardware yang akan digunakan.

Pemanfaatan model data raster banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, akan tetapi Environmental Systems Research Institute (ESRI), Inc (2006) membagi menjadi empat kategori utama, yaitu :

1. Raster sebagai peta dasar

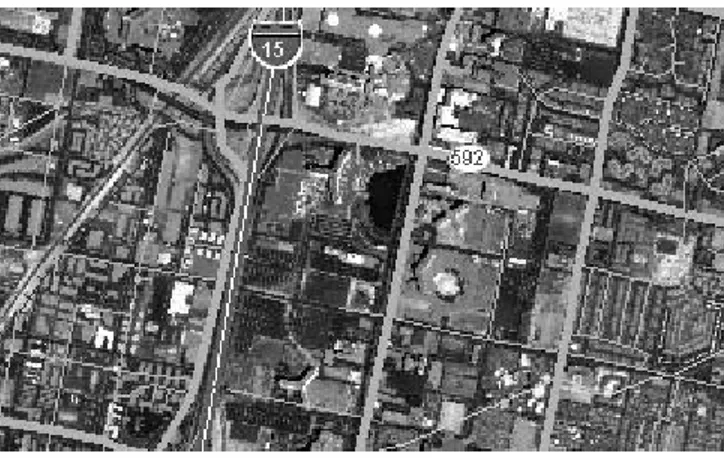

Data raster Biasanya digunakan sebagai tampilan latar belakang (background) untuk suatu layer dari obyek yang lain (vektor). Sebagai contoh foto udara ortho ditampilkan sebagai latar dari obyek jalan (lihat Gambar 8). Tiga sumber utama dari peta dasar raster adalah foto udara, citra satelit, dan peta hasil scan.

Gambar 2.9 Foto Udara (Raster) ditampilkan Sebagai Latar dari Layer Jalan (Vektor)

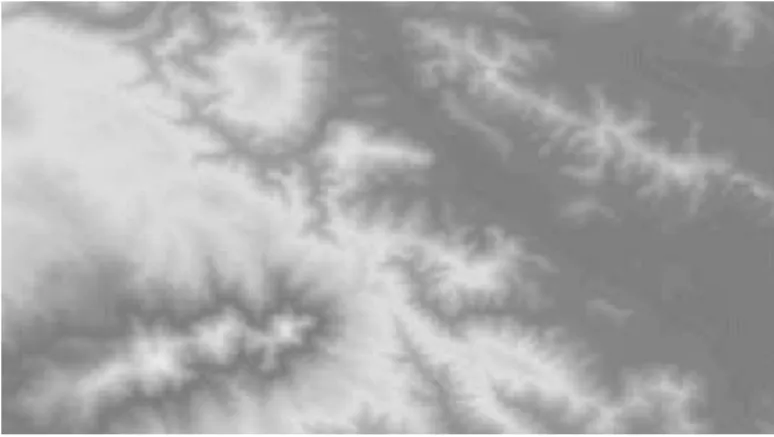

2. Raster sebagai peta model permukaan

Data raster sangat cocok untuk merepresentasikan data permukaan bumi. Data dapat menyediakan metode yang efektif dalam menyimpan informasi nilai ketinggian yang diukur dari permukaan bumi. Selain dapat merepresentasikan permukaan bumi, data raster dapat pula merepresentasikan curah hujan, temperatur, konsentrasi, dan kepadatan populasi. Gambar 9 berikut ini memperlihatkan nilai ketinggian suatu permukaan bumi. Warna hijau memperlihatkan permukaan yang rendah, dan berikutnya merah, pink dan putih menunjukan permukaan yang semakin tinggi.

Gambar 2.10 Data Raster dalam M emodelkan Permukaan Bumi

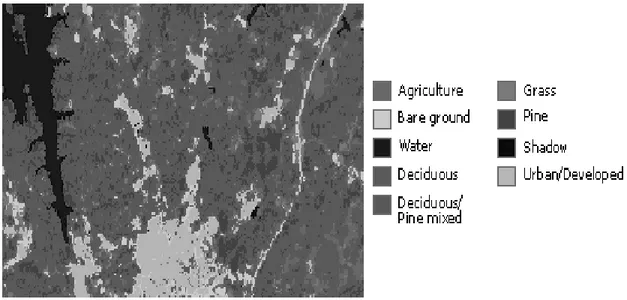

3. Raster sebagai peta tematik

Data raster yang merpresentasikan peta tematik dapat diturunkan dari hasil analisis data lain. Aplikasi analisis yang sering digunakan adalah dalam melakukan klasifikasi citra satelit untuk menghasilkan kategori tutupan lahan (land cover). Pada dasarnya aktifitas yang dilakukan adalah mengelompokan nilai dari data multispektral kedalam kelas tertentu (seperti tipe vegetasi) dan memberikan nilai terhadap kategori tersebut. Peta tematik juga dapat dihasilkan dari operasi geoprocessing yang dikombinasikan dari berbagai macam sumber, seperti vektor, raster, dan data permukaan. Sebagai contoh dalam menghaslkan peta kesesuaian lahan dihasilkan melalui operasi dengan menggunakan data raster sebagai masukannya.

Gambar 2.11 Data Raster dalam M engklasifikasi Data Tutupan Lahan

4. Raster sebagai atribut dari obyek

Data raster dapat pula digunakan sebagai atribut dari suatu obyek, baik dalam foto digital, dokumen hasil scan atau gambar hasil scan yang mempunyai hubungan dengan obyek geografi atau lokasi. Sebagai contoh dokumen kepemilikan persil dapat ditampilkan sebagai atribut obyek persil.

2.4.2.2 Model Data Vektor

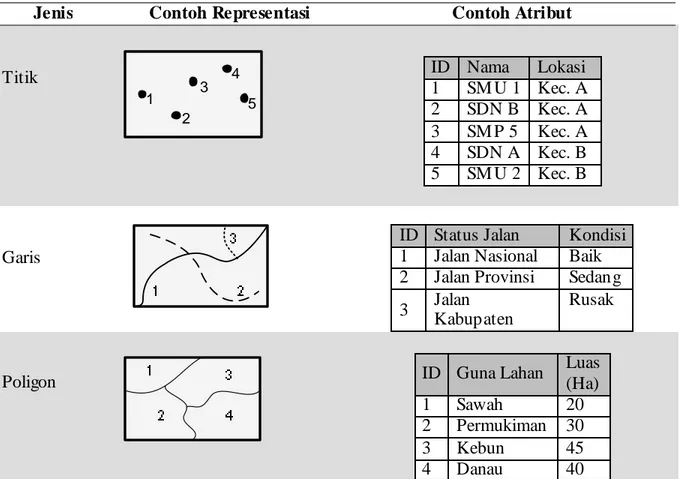

M odel data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan, model ini berbasiskan pada titik (points) dengan nilai koordinat (x,y) untuk membangun obyek spasialnya. Obyek yang dibangun terbagi menjadi tiga bagian lagi yaitu berupa titik (point), garis (line), dan area (polygon).

1. Titik (point)

Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu obyek. Titik tidak mempunyai dimensi tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk simbol baik pada peta maupun dalam layar monitor. Contoh : Lokasi Fasilitasi Kesehatan, Lokasi Fasilitas Kesehatan, dll.

2. Garis (line)

Garis merupakan bentuk linear yang menghubungkan dua atau lebih titik dan merepresentasikan obyek dalam satu dimensi. Contoh : Jalan, Sungai, dll.

3. Area (Poligon)

Poligon merupakan representasi obyek dalam dua dimensi.Contoh : Danau, Persil Tanah, dll.

Jenis Contoh Representasi Contoh Atribut

Titik 1 2 3 4 5 ID Nama Lokasi 1 SM U 1 Kec. A 2 SDN B Kec. A 3 SM P 5 Kec. A 4 SDN A Kec. B 5 SM U 2 Kec. B Garis

ID Status Jalan Kondisi 1 Jalan Nasional Baik 2 Jalan Provinsi Sedang 3 Jalan

Kabupaten

Rusak

Poligon ID Guna Lahan

Luas (Ha) 1 Sawah 20 2 Permukiman 30 3 Kebun 45 4 Danau 40

Gambar 2.13 Kategori M odel Data Vektor

Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.13 diatas, model data vektor terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

1. Topologi, biasa digunakan dalam analisis spasial dalam SIG.

Topologi merupakan model data vektor yang menunjukan hubungan spasial diantara obyek spasial. Salah satu contoh adalah bahwa persimpangan diantara dua garis di pertemukan dalam bentuk titik, dan kedua garis tersebut secara explisit dalam atributnya mempunyai informasi sebelah kiri dan sebelah kanan. Topologi sangat berguna pada saat melakukan deteksi kesalahan pada saat proses digitasi. Selain itu berguna pula dalam melakukan proses analisis spasial yang bersifat kompleks dengan melibatkan data spasial yang cukup besar ukuran filenya. Salah satu contoh analisis spasial yang dapat dilakukan dalam format

topologi adalah proses tumpang tindih (overlay) dan analisis jaringan (network analysis) dalam SIG.

2. Non Topologi, merupakan model data yang mempunyai sifat yang lebih cepat dalam menampilkan, dan yang paling penting dapat digunakan secara langsung dalam perangkat lunak (software) SIG yang berbeda-beda. Non-topologi digunakan dalam menampilkan atau memproses data spasial yang sederhana dan tidak terlalu besar ukuran filenya. Pengguna hendaknya dapat mengetahui dengaan jelas dari kedua format ini. Sebagai contoh dalam format produk ESRI, yang dimaksud dengan fomat non-topologi adalah dalam bentuk shapefile, sedangkan format dalam bentuk topologi adalah coverage. M odel data vektor dalam topologi lebih jauh lagi dapat dikembangkan dalam dua kategori, yaitu Data Sederhana (Simple Data) yang merupakan representasi data yang mengandung tiga jenis data (titik, garis, poligon) secara sederhana. Sedangkan Data Tingkat Tinggi (Higher Data Level), dikembangkan lebih jauh dalam melakukan pemodelan secara tiga dimensi (3 Dimensi/3D). M odel tersebut adalah dengan menggunakan TIN (Triangulated Irregular Network). M odel TIN merupakan suatu set data yang membentuk segitiga dari suatu data set ang tidak saling bertampalan. Pada setiap segitiga dalam TIN terdiri dari titik dan garis yang saling terhubungkan sehingga membentuk segitiga. M odel TIN dangta berguna dalam merepresentasikan ruang (spasial) dalam bentuk 3D, sehingga dapat mendekati kenyataan dilapangan. Salah satu diantaranya adalah dalam membangun M odel Permukaan Bumi Digital (Digital Terrain M odel/DTM ).

3. Region, merupakan sekumpulan poligon, dimana masing-masing poligon tersebut dapat atau tidak mempunyai keterkaitan diantaranya akan tetapi saling bertampalan dalam satu data set.

4. Segmentation, adalah model data yang dibangun dengan menggunakan segmen garis dalam rangka membangun model jaringan (network).

2.4.2.3 Perbandingan Model Data Raster dan Model Data Vektor

Kedua model data spasial yang telah disebutkan diatas (raster dan vektor) mempunyai karakteristik yang berbeda dalam mengaplikasikannya. Hal ini sangat bergantung pada tujuan, analisis, sistem dan aplikasi yang akan digunakan. Tabel berikut ini memperlihatkan perbandingan diantara kedua model tersebut.

Parameter Vektor Raster

Akurasi Akurat dan lebih presisi Sangat bergantung dengan ukuran grid/sel

Atribut Relasi langsung dengan DBM S (database)

Grid/sel merepresentasikan atribut. Relasi dengan DBM S tidak secara langsung

Kompleksitas Tinggi. M emerlukan algortima dan proses yang sangat kompleks

M udah dalam mengorganisasi dan proses

Output Kualitas tinggi sangat

bergantung dengan plotter/printer dan kartografi

Bergantung terhadap output printer/plotter

Analisis Spasial dan atribut terintegrasi. Kompleksitasnya sangat tinggi

Bergantung dengan algortima dan mudah untuk dianalisis

Aplikasi dalam Remote Sensing

Tidak langsung, memerlukan konversi

Langsung, analisis dalam bentuk citra sangat dimungkinkan

Input Digitasi, dan memerlukan konversi dari scanner

Sangat memungkinkan untuk diaplikasikan dari hasil konversi dengan menggunakan scan

Volume Bergantung pada kepadatan dan jumlah verteks

Bergantung pada ukuran grid/sel Resolusi Bermacam-macam Tetap

Tabel 1.1 : Perbandingan Struktur Data Vektor dan Raster

2.5 Teori Database

2.5.1 Pengertian Basis Data

Basis data adalah penggabungan dari sekumpulan unsur data yang berhubungan secara logika. Basis data menggabungkan catatan lama yang disimpan dalam arsip terpisah ke dalam unsur data yang biasa menyediakan data untuk banyak aplikasi (O’Brien, 2005, p145).

Basis data dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan secara logika dan saling berbagi serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Basis data merupakan sebuah penyimpanan data yang besar yang dapat digunakan oleh pemakai dan departemen secara simultan (Connolly, 2002, p14-p15).

M enurut Turban, Rainer dan Potter (2003, p19), basis data adalah kumpulan berkas dan arsip yang terkumpul, tersusun dan saling berhubungan membentuk data dan hal lainnya yang tersimpan di suatu wadah atau tempat.

2.5.2 Pengertian Table

Table adalah suatu relasi data yang digambarkan dalam kolom dan baris (Connolly, 2002, p72).

2.5.3 Pengertian Field

Field dalam konteks database biasanya sering disebut dengan atribut. Field merupakan nama kolom dari sebuah tabel atau relasi (Connolly, 2002, p72).

2.5.4 Pengertian Record

Record adalah suatu baris data atau informasi dalam sebuah tabel. Record sering juga disebut dengan tuple (Connolly, 2002, p73).

2.5.5 Pengertian Primary Key

Primary key adalah sebuah atribut atau himpunan atribut yang dipilih untuk mengindentifikasikan tuple-tuple atau record dalam tabel yang bersifat unik. Unik memiliki arti tidak boleh ada duplikat atau key yang untuk dua atau lebih tuple atau record dalam sebuah table (Connolly, 2002, p79).

2.5.6 Pengertian Foreign Key

Foreign Key adalah sebuah atribut atau himpunan atribut dalam suatu tabel yang menunjuk pada key yang terdapat pada tabel lain. Foreign Key berfungsi untuk menunjukan hubungan antar satu tabel dengan tabel yang lainnya (Connolly, 2002, p79).

2.5.7 Entitas Relationship Diagram (ERD)

Entitas Relationship Diagram (ERD) adalah pendekatan top-down untuk mendesain basis data yang dimulai dengan mengidentifikasikan data yang penting, yang disebut sebagai entitas dan hubungan antara data harus digambarkan (Connolly, 2002, p330). Batasan utama dalam relasi disebut multiplicity. Multiplicity adalah jumlah kejadian yang mungkin muncul dari

entitas satu ke entitas lainnya yang mempunyai hubungan khusus. Hubungan yang paling umum adalah berpasangan (Connolly, 2002, p344-p348), seperti:

1. one-to-one(1..1)

Sebuah entitas di A hanya dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B.

2. one-to-many (1..*)

Sebuah entitas di A dapat diasosiasikan dengan satu atau lebih entitas di B, namun entitas di B hanya dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di A.

3. many-to-many (*..*)

Sebuah entitas di A dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih entitas di B dan sebuah entitas di B dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih entitas di A.

2.5.8 Database Management System

M enurut Eaglestone dan Ridley (2001, p79), komputer biasanya mengartikan informasi dengan suatu pola dan susunan tertentu sebagai data yang tersimpan di dalam perangkat penyimpanan. Database Management System (DBM S) adalah program-program tertentu dari komputer yang dipakai oleh program aplikasi untuk mengelola dan menyediakan akses ke koleksi data yang tersimpan dan diatur secara sistematis dalam basis data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

DBM S juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan merawat basis data serta mengendalikan akses dan interaksi basis data tersebut dengan program aplikasi yang membutuhkannya.

Fasilitas-fasilitas yang biasanya disediakan DBM S meliputi:

a. Data Definition Language (DDL), di mana pengguna dapat membuat tipe data, struktur data spesifik dan batasan-batasan (constraint) terhadap data yang disimpan dalam basis data;

b. Data Manipulation Language (DM L), di mana pengguna dapat melakukan pemasukan, pembaharuan, penghapusan, dan pemanggilan kembali terhadap data di dalam basis data;

2.5.9 Database Life Cycle

M eunrut Connolly dan Begg (2002, p279), sistem database merupakan komponen dasar dari organisasi besar dengan sistem informasi yang luas. Hal penting yang perlu di perhatikan dalam database application lifecycle adalah bahwa tingkatannya tidak sepenuhnya berurutan (sequential). Dimana ada beberapa tingkatan tidak sepenuhnya dengan alur-balik (feedback loop), misalnya, masalah ditemukan pada tingkatan perancangan database (database design) yang membutuhkan tambahan kumpulan kebutuhan dan analisis (requirement collection and analysis). Untuk aplikasi database yang kecil dengan pengguna yang sedikit maka lifecycle-nya akan tidak terlalu kompleks. Sebaliknya, ketika merancang database yang menengah sampai ke database yang besar dengan puluhan ribu pengguna, menggunakan ratusan query dan program aplikasi maka lifecycle akan menjadi sangat kompleks.

2.6 S ystem Development Life Cycle (S DLC)

Dalam pengembangan piranti lunak dibutuhkan tahapan-tahapan pengembangan yang sesuai. Sistem yang ada pada umunya digunakan adalah SDLC (System Development Life Cycle) (Pressman, 2001, p10). Dalam definisi lain, System Development life cycle (SDLC) adalah sekumpulan kegiatan yang dibutuhkan dalam membangun suatu solusi sistem informasi yang dapat member jawaban bagi permasalahan maupun kesempatan bisnis (Turban, 2003, p461).

Pembuatan solusi yang tepat harus melibatkan pihak pengembang perangkat lunak terkait agar didapatkan suatu solusi yang tepat. Pada saat ini telah dikenal bebarapa model pengembangan sistem, yaitu antara lain: waterfall, prototyping, spiral, incremental, fourth generation techniques. M odel waterfall merupakan salah satu model pengembangan sistem yang paling baik dan efektif. Pembuatan solusi yang tepat harus melibatkan pihak pengembang perangkat lunak terkait agar didapatkan suatu solusi yang tepat. Pada saat ini telah dikenal bebarapa model pengembangan sistem, yaitu antara lain: waterfall, prototyping, spiral, incremental, fourth generation techniques. M odel waterfall merupakan salah satu model pengembangan sistem yang paling baik dan efektif.

2.7 Waterfall

M etodologi Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Geografi, memakai metode SDLC / Waterfall :

Gambar 2.16 M etode Waterfall

1. Analisa kebutuhan 2. Desain sistem

3. Penulisan Kode Program 4. Pengujian Program 5. Penerapan Program

2.8 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu gambaran garis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk simbol untuk menggambarkan aliran data melalui suatu proses yang saling berkaitan. Simbol menggambarkan hubungan antar elemen proses, aliran data dan penyimpanan data (McLeod, 2004, p171).

Proses adalah sesuatu yang mengubah masukan menjadi keluaran. Aliran data mengandung sekelompok elemen data yang saling berhubungan secara logika. Penyimpanan data bertugas mengambil data atau meng-update (O’Brien, 2007, p115).

Dengan pemakain DFD, pengguna dapat memahami aliran data dalam sebuah sistem.

Ada tiga keuntungan pemakaian DFD:

1. Terhindar dari satu usaha untuk mengimplementasikan sistem yang terlalu dini. Pengguna perlu memikirkan secara cermat aliran-aliran data sebelum memakai keputusan untuk merealisasikannya secara teknis.

2. Dapat mengerti lebih dalam hubungan sistem dengan subsistemnya. Pengguna dapat membedakan sistem dari lingkungan beserta batasan-batasannya.

3. Dapat menginformasikan sistem yang berlaku kepada dunia. DFD dapat digunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bentuk representasi simbol-simbol yang digunakan.

Tingkatan dalam DFD ada tiga, yaitu : 1. Diagram Konteks

a. M erupakan level tertinggi yang menggambarkan masukan dan keluaran sistem

b. Terdiri dari suatu proses yang tidak memiliki data store. 2. Diagram Nol

a. M emiliki data store.

b. Diagram tidak rinci, diberikan tanda bintang pada akhir nomor. 3. Diagram Rinci

a. M erupakan rincian dari diagram nol atau diagram level di atasnya. b. Proses yang ada sebaiknya tidak lebih dari tujuh titik.

Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD adalah sebagai berikut : 1. Entitas Eksternal

Entitas eksternal adalah entitas yang berada di luar sistem yang memberi data ke sistem atau menerima keluaran dari sistem dan tidak termasuk dalam bagian sistem. Entitas ini digambarkan dengan simbol

2. Proses

M enggambarkan apa yang dilakukan sistem. Berfungsi mentransformasikan satu atau beberapa data input menjadi satu atau beberapa output sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam penamaan suatu proses digunakan kata kerja dan kata benda. Digambarkan dengan simbol

3. Aliran Data

M enggambarkan aliran data dari suatu entitas ke entitas lain. Simbol anak panah menggambarkan arah aliran data. Digambarkan dengan simbol Penyimpanan Data (Storage) M erupakan data untuk menyimpan data. Proses dapat mengambil data dari atau memberikan data ke data store. Digambarkan dengan

Terdapat tiga simbol dan satu koneksi dalam DFD, yaitu:

a. Persegi panjang tumpul menyatakan proses atau bagaimana tugas dikerjakan;

b. Persegi empat menyatakan agen eksternal dan batasan sistem tersebut;

Gambar 2.18 A gen eksternal DFD

c. Kotak berujung terbuka menyatakan data store, terkadang disebut basis data;

Gambar 2.19 Data store DFD

d. Panah menyatakan aliran data atau input ke dan output dari suatu proses.

Gambar 2.20 Aliran data DFD

2.9 State Transition Diagram (S TD)

STD menggambarkan sifat suatu sistem informasi, menjelaskan cara sistem melakukan suatu respon untuk setiap kejadian dan cara kejadian merubah State suatu sistem (Yourdon, 1989, p260-261).

M enurut Whitten (2004, p636), state transition diagram adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan urutan dan variasi layar yang dapat muncul ketika pengguna sistem menjalankan sistem.

STD digunakan untuk menggambarkan diagram dari kebiasaan sistem dan beberapa jenis pesan dengan proses yang kompleks dan singkronisasi kebutuhan. STD

memiliki komponen-komponen utama, yaitu state dan arrow yang mewakili sebuah perubahan state. Setiap persegi panjang mewakili sebuah state, tempat sistem tersebut berada. Sebuah state didefinisikan sebagai suatu atribut atau keadaan suatu sistem pada saat tertentu.

Komponen utama dari sebuah diagram transisi adalah state dan anak panah yang mewakili perubahan state. State adalah sekumpulan keadaan atau atribut karakter seseorang atau sesuatu pada waktu tertentu (Yourdon, 1989, p260).

Gambar 2.21 State pada diagram transisi

Gambar 2.22 Penanda perubahan pada diagram transisi

aksi kondisi

Terdapat dua macam pendekatan yang dapat digunakan dalam pembuatan diagram transisi yaitu :

a. M endefinisikan semua state yang mungkin pada sistem dengan cara menampilkan ke dalam bentuk kotak-kotak terpisah, kemudian mencari hubungan yang ada antar kotak;

b. Inisialisasi state, dimulai dari state paling awal kemudian dilanjutkan ke state-state berikutnya hingga sampai ke state-state akhir.

2.10 Teori Khusus

2.10.1 Pengertian Hutan

M enurut UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan fungsinya hutan dibagi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Dalam kawasan hutan produksi terdapat hutan alam produksi dan hutan tanaman. Hutan tanaman adalah kawasan hutan yang berisi tegakan monokultur, dimana proses regenerasi tanamannya dilakukan dengan kegiatan penanaman oleh penggelolanya.

Terdapat dua jenis hutan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan lindung yang berfungsi untuk penyangga keseimbangan ekosistem lingkungan dan hutan konservasi yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi sendiri dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Hutan suaka alam yang berfungsi sebagai pelestarian tumbuhan, satwa dan ekosistem.

b. Hutan pelestarian alam yang berfungsi menyangga kehidupan dan pengawetan keragaman ekosistem.

c. Hutan produksi yang berfungsi menciptakan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Fungsi hutan bagi manusia dan lingkungan: 1. Fungsi ekonomi

a. Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi.

b. M embuka lapangan pekerjaan bagi pembalak hutan legal.

c. M enyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri.

2. Fungsi klimatologis

a. Hutan dapat mengatur iklim.

b. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan.

3. Fungsi hidrolis

a. Dapat menampung air hujan di dalam tanah b. M encegah intrusi air laut yang asin.

c. M enjadi pengatur tata air tanah. 4. Fungsi ekologis

b. M enjaga dan mempertahankan kesuburan tanah.

c. Sebagai wilayah untuk melestarikan kenaekaragaman hayati.

2.10.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persebaran hutan

Dalam persebarannya hutan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran hutan, seperti :

1. Keadaan tanah

Daerah gurun pasir akan membentuk hutan yang berbeda dengan daerah tropis yang banyak hujannya.

2. Tinggi rendah permukaan tanah

Jenis hutan beserta isi tanaman dipengaruhi oleh suhu wilayah yang berbeda antara dataran tinggi dan dataran rendah.

3. M akhluk hidup

M anusia dapat menentukan di mana boleh ada hutan dan tidak boleh ada hutan.

4. Iklim

Iklim yang memiliki curah hujan tinggi akan membentuk hutan yang lebat seperti hutan hujan tropis.