2.1Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu belum pernah diadakan sebelumnya, namun penelitian terhadap Desa Budaya Kertalangu sudah pernah dilakukan oleh Sukarji Putra, dkk (2008) dan Wiwiek Agustina (2012). Kedua penelitian ini memfokuskan perhatian pada hal yang berbeda. Sukarji Putra, dkk (2008) memfokuskan pada evaluasi pengembangan ekowisata di Desa Budaya Kertalangu dan Wiwiek Agustina (2012) memfokuskan pada motivasi dan persepsi wisatawan terhadap Desa Budaya Kertalangu.

Penelitian terhadap Desa Budaya Kertalangu pertama kali dilakukan oleh Sukarji Putra dkk (2008). Dalam penelitiannya, Sukarji Putra, dkk (2008) menyatakan bahwa Desa Budaya Kertalangu cocok untuk dikembangkan ekowisata. Hal ini karena desa budaya ini telah memenuhi lima prinsip pengembangan ekowisata dari sembilan prinsip utama sesuai dengan lokakarya ekowisata se-Bali yang meliputi memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya, peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengembangannya didasarkan atas

persetujuan masyarakat setempat melalui musyawarah, sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep Tri Hita Karana.

Penelitian ini menggunakan metode observasi berperan serta, wawancara mendalam (in-depth interview), dan teknik kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara tepat dan sistematis data yang diperoleh. Dari hasil penelitian, ada empat kriteria tambahan yang dapat dilakukan sebagai bentuk alternatif pola pengembangan ekowisata yang ideal yaitu menyediakan pemahaman yang dapat memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam, memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi serta sekaligus memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat, secara konsisten memberikan kepuasan terhadap konsumen, dan dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan (pemasaran yang bertanggung jawab).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sukarji Putra dkk (2008) terletak pada objek yang diteliti yaitu mengevaluasi Desa Budaya Kertalangu. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Sukarji Putra dkk (2008) fokus penelitiannya terletak pada evaluasi pengembangan ekowisata pada Desa Budaya Kertalangu, sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya terletak pada evaluasi pelaksanaan programnya.

Penelitian terhadap Desa Budaya Kertalangu juga dilakukan oleh Wiwiek Agustina (2012). Penelitian Wiwiek mengungkapkan tentang potensi-potensi, motivasi dan persepsi masyarakat terhadap Desa Budaya Kertalangu sebagai daya

tarik wisata. Potensi tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu potensi budaya dan alamiah. Motivasi dari wisatawan yang berkunjung ke desa ini dominan untuk berolahraga dan persepsi wisatawan terhadap desa ini dilihat dari indikator pemandangan alam, pertanian dan aktivitas masyarakat adalah baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwiek Agustina (2012) terletak pada lokusnya yaitu Desa Budaya Kertalangu. Perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti. Penelitian Wiwiek Agustina (2012) fokus pada motivasi dan persepsi wisatawan terhadap Desa Budaya Kertalangu sebagai usaha daya tarik wisata, sedangkan fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu sebagai daya tarik wisata alternatif di Kota Denpasar.

Beberapa hasil penelitian lain yang juga dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Narendra Putra (2005), Sarah Choirinnisa (2010), dan Gautama (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Narendra Putra (2005) bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan kawasan pariwisata Lovina di Kabupaten Buleleng untuk menuju pariwisata bekelanjutan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan data hasil penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fisik, ekonomi, sosial dan budaya mengalami kemunduran sehingga berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Narendra Putra (2005) yaitu sama-sama melakukan evaluasi terhadap perkembangan suatu destinasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Penelitian Narendra

dilakukan di Kawasan Pantai Lovina di Buleleng, dan penelitian ini dilakukan di Desa Budaya Kertalangu – Denpasar.

Evaluasi terhadap pengembangan destinasi juga dilakukan oleh Sarah Choirinnisa (2010). Dalam penelitiannya, Sarah Choirinnisa, menerapkan evaluasi ex-ante (pre-programme) terhadap aspek fisik dan kelembagaan program pengembangan destinasi Percandian Muaro Jambi. Evaluasi tersebut dilakukan sebelum implementasi sebuah program.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pendahuluan terhadap aspek fisik dan kelembagaan program pengembangan destinasi Percandian Muaro Jambi. Ada dua kriteria yang digunakan untuk menilai kelayakan program pengembangan destinasi Percandian Muaro Jambi yaitu pertama, kualitas Percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dan kedua, aspek kelembagaan dari organisasi-organisasi yang menangani program pengembangan destinasi Percandian Muaro Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk memberikan deskripsi dan analisis terhadap kelayakan aspek fisik dan kelembagaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan menggunakan evaluasi pendahuluan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis successive approximation yang membandingkan antara data temuan dan teori untuk menjelaskan kesenjangan yang terjadi pada suatu realitas sosial.

Penelitian yang dilakukan Choirinnisa (2010), menunjukkan bahwa pengembangan percandian Muaro Jambi perlu disertai dengan peningkatan kualitas amenitas dan kemudahan akses karena keduanya masih dianggap menjadi

masalah bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Percandian Muaro Jambi. Secara kelembagaan, kecakapan organisasi-organisasi yang mengelola program pengembangan destinasi Percandian Muaro Jambi sudah cukup layak, namun terdapat permasalahan dari sisi kuantitas dan kualitas SDM dan belum berkembangnya usaha penunjang pariwisata berskala kecil, menengah dan besar.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Choirinnisa (2010) adalah melakukan evaluasi terhadap program pengembangan suatu destinasi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan teknik analisis datanya. Penelitian Choirinnisa lebih fokus pada aspek fisik dan kelembagaannya sebelum program dilaksanakan yang dianalisis dengan teknik successive approximation dan penelitian ini lebih fokus pada aspek pelaksanaan programnya yang dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan konversi data melalui skala guttman.

Gautama (2011), juga melakukan evaluasi perkembangan destinasi. evaluasi dilakukan terhadap perkembangan wisata bahari di Pantai Sanur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi perubahan motivasi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata bahari, terjadi pencemaran lingkungan, serta terjadinya permasalahan sosial. Evaluasi dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor yang menarik wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata bahari di Pantai Sanur, meneliti karakteristik Pantai Sanur dalam menunjang kegiatan wisata bahari dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan wisata bahari berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan peneliti sebagai alat penelitiannya. Artinya peneliti

adalah instrumen kunci dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan metode observasi, menyebarkan lembar pertanyaan terstruktur serta wawancara mendalam (in-depth interview).

2.2 Konsep

Ada tiga konsep yang akan dijelaskan pada subbab ini yaitu evaluasi, Desa Budaya Kertalangu dan daya tarik wisata alternatif. Uraian dari masing-masing konsep tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Evaluasi

Evaluasi terkadang sering diartikan secara sempit dan bahkan tidak tepat. Masih banyak yang memandang evaluasi itu hanya didasarkan pada kegiatan-kegiatan atau program yang dianggap menonjol. Salah satu kesalahan yang terjadi, misalnya evaluasi hanya dipandang sebagai sekedar penilaian semata. Untuk itu, perlu dilakukan pemahaman mengenai apa itu evaluasi. Berikut ini diberikan definisi evaluasi untuk dapat dijadikan acuan atau perbandingan.

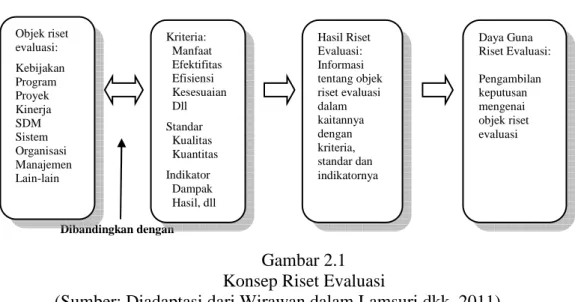

Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator (Lamsuri dkk, 2011). Untuk lebih jelasnya, konsep evaluasi menurut Lamsuri dapat dilihat pada Gambar 2.1

Dibandingkan dengan

Gambar 2.1 Konsep Riset Evaluasi

(Sumber: Diadaptasi dari Wirawan dalam Lamsuri dkk, 2011)

Arifin (2012), menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Stufflebeam, 1971 (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013) mengemukakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan

Objek riset evaluasi: Kebijakan Program Proyek Kinerja SDM Sistem Organisasi Manajemen Lain-lain Kriteria: Manfaat Efektifitas Efisiensi Kesesuaian Dll Standar Kualitas Kuantitas Indikator Dampak Hasil, dll Hasil Riset Evaluasi: Informasi tentang objek riset evaluasi dalam kaitannya dengan kriteria, standar dan indikatornya Daya Guna Riset Evaluasi: Pengambilan keputusan mengenai objek riset evaluasi

rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda yaitu Evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante), Evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going) dan evaluasi pada tahan pasca-pelaksanaan (ex-post). Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan.

Ada beberapa hal yang merupakan pokok-pokok pengertian evaluasi di antaranya mencakup: pertama, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengamati dan menganalisis suatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau sesuatu objek; kedua, membandingkan segala sesuatu yang diamati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah diketahui dan atau miliki; dan ketiga, melakukan penilaian atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan, dalam penelitian ini, evaluasi yang dimaksud yaitu sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengamati dan menganalisis suatu keadaan untuk diketahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan, kendala-kendala yang dihadapi serta dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.2.2 Desa Budaya Kertalangu

Pengertian desa dalam “Desa Budaya Kertalangu”, tidak selalu terikat sebagai wilayah administrasi pemerintahan ataupun yang ketat dengan batasan wilayah-wilayah tertentu, melainkan cakupannya lebih luwes, bisa lebih sempit dari pengertian desa secara administratif (mungkin hanya satu dusun atau sejumlah dusun). Jika melihat pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Widjaja (2003), yang menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Pengertian desa dalam penelitian ini tidak dapat diartikan secara terpisah. Desa memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian “desa” dalam desa budaya. Desa budaya dalam penelitian ini merupakan sebuah wilayah yang berada

dalam satu dusun di sebuah desa, dimana di dalamnya terdapat sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya. Desa budaya yaitu wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonversinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan dan tata ruang dan arsitektural.1 Desa budaya juga dapat diartikan sebagai desa khas yang ditata untuk kepentingan melestarikan budaya dalam bentuk adat atau rumah adat.2

Berdasarkan pemahaman tersebut, Desa Budaya Kertalangu merupakan sebuah wilayah yang berada dalam satu dusun di Desa Kesiman Kertalangu, yang di dalamnya terdapat sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya. Dalam penelitian ini, pengembangan Desa Kertalangu sebagai desa budaya sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Sebagai Desa Budaya, terdiri dari penyiapan sarana jalan setapak sebagai jogging track, program pertanian sebagai atraksi wisata, penyediaan tempat wisata budaya dari pentas seni tradisional, sentra industri kerajinan rakyat, sarana kolam pancing dan

1

http://www.jogjabudaya.com yang diakses pada tanggal 12 Januari 2015. 2

http://kemahasiswaan.itb.ac.id/web/wp-content/uploads/2011/06/Sosial-Budaya-Masyarakat-Jawa-kknitb-.pdf yang diakses pada tanggal 11 Januari 2015.

pembibitan ikan (Mina Padi), program wisaata kuliner dan masakan desa, dan fasilitas lain sebagai pendukung Desa Budaya.

2.2.3 Daya Tarik Wisata Alternatif

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Daya Tarik Wisata (DTW) adalah “segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.”

Daya tarik merupakan fokus utama dari industri pariwisata (Ismayanti, 2010). Daya tarik wisata harus dikelola sedemikian rupa agar keberlangsungan dan kesinambungannya terjamin. Daya tarik wisata dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu: pertama, daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna; dan kedua, daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, seni budaya dan tempat hiburan.

Hal senada juga disampaikan oleh Sunaryo (2013), dimana daya tarik wisata dibagi menjadi tiga jenis yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata minat khusus. Daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya. Pada umumnya daya tarik ini lebih banyak berbasis pada keindahan dan keunikan yang tersedia di alam. Potensi daya tarik wisata alam dapat dibagi menjadi empat kawasan

yaitu flora dan fauna, keunikan dan kekhasan ekosistem, gejala alam dan budidaya sumber daya alam.

Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang berbasis pada hasil karya dan hasil cipta manusia seperti museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan dan kerajinan. Daya tarik wisata khusus adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada akativitas pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai minat atau motivasi khusus seperti berburu, mendaki gunung, arung jeram, agrowisata, pengamatan satwa tertentu dan aktivitas-aktivitas wisata minat khusus lainnya yang biasanya terkait dengan hobi atau kegemaran wisatawan.

Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Oleh karena itu daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun/dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Wisatawan hanya akan tertarik pada suatu daerah/kawasan jika terdapat keunikan atau kekhasan yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Suwantoro (2004), menyatakan bahwa daya tarik suatu objek wisata didasarkan atas beberapa hal di antaranya adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih, adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya, adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka, adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para

wisatawan yang hadir serta objek wisata yang mempunyai daya tarik yang tinggi baik alam maupun budaya.

Daya tarik wisata merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam pengembangan destinasi pariwisata. Jackson (dalam Pitana dan Gayatri, 2005), menyatakan perkembangan suatu daerah menjadi destinasi wisata dipengaruhi oleh beberapa hal penting, di antaranya: Attractive to client (menarik untuk klien), Facilities and attractions (fasilitas dan atraksi), Geographic location (lokasi geografis), Transport link (jalur transportasi), Political stability (stabilitas politik), Healthy environment (lingkungan yang sehat), No government restriction (tidak ada larangan/batasan pemerintah).

Dari ketujuh unsur tersebut, atraksi atau daya tarik merupakan faktor yang utama yang didukung oleh faktor-faktor lain. Atraksi dalam hal ini daya tarik merupakan komponen yang sangat vital. Seperti yang diungkapkan oleh Gunn (dalam Pitana dan Gayatri, 2005:102);

the attractions represent the most important reasons for travel to destinations

Atraksi atau daya tarik memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu suatu tempat wisata (destinasi) harus memiliki keunikan yang bisa menarik wisatawan. Fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga harus dipenuhi sehingga wisatawan menjadi betah dan rela menghabiskan waktu di tempat tersebut.

2.3 Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang dianggap relevan dan mampu memecahkan permasalahan sebagaimana dirumuskan pada Bab I yaitu Teori Evaluasi, Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Teori Pengembangan Wilayah Pariwisata.

2.3.1 Teori Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dari sistem manajemen. Dengan adanya evaluasi, maka akan diketahui bagaimana kondisi suatu objek yang dievaluasi baik dari program, pelaksanaan maupun hasilnya. Kegiatan evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan program. Tujuan evaluasi harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yang telah dinyatakan dalam perencanaan programnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan evaluasi adalah untuk melihat seberapa jauh tujuan porgram yang telah dapat dicapai, dan seberapa jauh telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program dibanding dengan perencanaannya.

Untuk memberikan gambaran terhadap evaluasi suatu kegiatan, dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa model evaluasi. Tayibnapis, 2008 (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013), mengemukakan bahwa model evaluasi ada beberapa macam di antaranya model evaluasi CIPP (context, input, process, product), evaluasi model UCLA, model Brinkerhoff, model stake atau model countenance.

Model CIPP membagi evaluasi menjadi empat macam yaitu context evaluation to server planning decision, input evaluation structuring decision,

process evaluation to serve implementing decision, dan product evaluation to serve recycling decision. Evaluasi model UCLA, diperkenalkan oleh Alkin yang membagi evaluasi menjadi lima macam yaitu System Assessment, Programme Planning, Programme Implementation, Programme Improvement, dan Programme Certification.

Model Brinkerhoff, diperkenalkan oleh Brinkerhoff dimana mengemukakan tiga golongan evaluasi yaitu fixed and emergent evaluation, formative vs sumative evaluation, dan esperimental dan Quasi experimental design vs natural/unobstrusive inquiry. Model Stake atau model Contenance, yang menekankan dua dasar evaluasi yaitu desciption dan judgement serta adanya tiga tahap program yaitu antecedents (context), transaction (process) dan outcomes (output).

Dalam penelitian ini, model evaluasi yang digunakan yaitu model evaluasi CIPP. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini banyak digunakan oleh para evaluator karena model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Dalam perkembangannya, model evaluasi ini telah disempurnakan dan digunakan oleh berbagai disiplin ilmu. Stufflebeam (dalam Zhang, dkk, 2011:61) menyebutkan bahwa:

CIPP evaluation models is a comprehensive framework for conducting formative and summative evaluations of projects, personnel, products, organizations, and evaluation systems

Model evaluasi CIPP merupakan kerangka kompreherensif untuk melakukan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap proyek, personil,

produk, organisasi maupun evaluasi sistem. Taylor (dalam Mardikanto, 2013) menyebutkan bahwa evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan, sebelum program atau kegiatan itu sendiri dilaksanakan. Evaluasi sumatif merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan.

CIPP merupakan singkatan dari context, input, process dan product. Keempat model evaluasi tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh tetapi dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus menggunakan keseluruhannya. Hal yang menjadi unik dari model tersebut adalah pada setiap tahap evaluasi terdapat perangkat pengambilan keputusan dan operasi sebuah program.

Wirawan (2012), menguraikan keempat aspek model CIPP sebagai berikut :

1) Evaluasi konteks

Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Dengan kata lain evaluasi konteks (context evaluation) memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dilaksanakan.

2) Evaluasi masukan

Merupakan evaluasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia, sarana dan fasilitas yang dimiliki serta alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program.

3) Evaluasi proses

Evaluasi ini digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan

4) Evaluasi produk

Evaluasi ini merupakan evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan dan menilai pencapaian program.

Dalam penelitian ini, teori evaluasi model CIPP digunakan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu. Pelaksanaan tersebut sudah sejalan atau menyimpang dari program yang telah ditetapkan dan program-program yang telah ditetapkan sudah terealisasi atau belum, dapat diketahui dengan analisis melalui teori ini.

2.3.2 Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Pada prinsipnya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang aktivitasnya tetap memperhatikan keseimbangan alam, lingkungan, budaya dan ekonomi agar pariwisata tersebut terus berlanjut. Dengan kata lain, pengelolaannya harus memberikan keuntungan secara ekonomi bagi seluruh pihak terkait baik itu pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat setempat.

Pariwisata berkelanjutan merupakan terjemahan lebih lanjut dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan, menurut The World Commissions for Environmental and Development (WCED) didefinisikan sebagai:

meeting the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs

Pembangunan berkelanjutan menurut pemahaman WCED merupakan pembangunan yang dapat “menjamin pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mempertaruhkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri” (Arida, 2009).

Ada beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan wisata dianggap berkelanjutan (Sunaryo, 2013) yaitu pertama, mampu berlanjut secara lingkungan yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata (environmentally sustainable).

Kedua, secara sosial dan kultural dapat diterima yaitu mengacu kepada kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial dan masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (socially and culturally acceptable). Ketiga, secara ekonomis menguntungkan dan layak, artinya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (economically viable). Keempat, memanfaatkan teknologi yang layak/pantas untuk diterapkan di wilayah lingkungan tersebut (technologically appropriate).

Secara ringkas, pemahaman mengenai kegiatan pariwisata berkelanjutan dapat digambarkan ke dalam model ilustrasi sebagai berikut:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Gambar 2.2

Model ilustrasi parameter sustainable development (Sumber: Sunaryo, 2013:45)

Dari ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya dengan menggunakan teknologi yang pantas dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang.

Seperti yang disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan, Pembangunan pariwisata berkelanjutan, adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat (Sunaryo, 2013). Pembangunan berkelanjutan

Economically viable Technologically appropriate Environmentally sustainable Socially & culturally acceptable

adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, teori pembangunan pariwisata berkelanjutan digunakan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sebagai akibat pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu. Konsep yang dikembangkan Desa Budaya Kertalangu merupakan konsep ekowisata yang merupakan bentuk pariwisata alternatif yang menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

2.3.3 Teori Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisaata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial, maka harus memiliki tiga syarat (Mariotti, 1985 dan Yoeti, 1987 dalam Sunaryo, 2013), yaitu: pertama, daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut dengan “Something to see”. Maksudnya, destinasi tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang bisa dilihat oleh wisatawan, di samping itu juga harus mempunyai atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai “entertainments” bila orang datang untuk mengunjunginya.

Kedua, daerah tersebut juga harus mempunyai “something to do”. Artinya, harus disediakan juga beberapa fasilitas rekreasi atau amusements dan tempat atau wahana yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk beraktivitas seperti olahraga, kesenian maupun kegiatan yang lain yang dapat membuat wisatawan menjadi betah tinggal lebih lama. Ketiga, daerah tersebut juga harus mempunyai “something to buy”. Di tempat tersebut harus tersedia barang-barang cinderamata (souvenir) seperti halnya kerajinan rakyat setempat yang bisa dibeli wisatawan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan.

Menurut Rev Ron O’Grady (dalam Suwantoro, 2004), pengembangan pariwisata harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

1) Decision making about the form of tourism in any place must be made in consultation with the local people and be acceptable to them.

2) A reasonable share of the profits derived from tourism must return to the people.

3) Tourism must be based on sound enviromental and ecological principles, be sensitive to local cultural and religious traditions and should not place any members of the host community in a position of inferiority

4) The number of tourism visiting any area should not be such that they overshelm the local population and deny the posibility of genuine human encounter.

Menurut Rev Ron O’Grady, keberhasilan pengembangan destinasi didasarkan pada beberapa aspek yaitu pengembangan suatu destinasi harus dapat diterima oleh masyarakat lokal dan bahkan keterlibatannya sangat diharapkan. Keterlibatan dimaksud lebih pada pemanfaatan tenaga lokal dalam setiap kegiatan sehingga masyarakat lokal merasakan dampak ekonomi dari pengembangan destinasi tersebut. Selain itu, pengembangan tersebut harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang ada. Jangan sampai pengembangan destinasi malah

memberikan efek negatif terhadap lingkungan alam yang ada termasuk lingkungan sosial masyarakat sekitar.

Kondisi ini tentu dapat dijadikan indikator akan keberhasilan pengembangan suatu destinasi. Sebagaimana disampaikan oleh Suwantoro (2004), bahwa pengembangan destinasi dapat dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa kriteria kelayakan, yaitu kelayakan finansial, kelayakan sosial ekonomi regional, layak teknis, dan layak lingkungan.

Kelayakan finansial berarti kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari pembangunan objek wisata tersebut. Perkiraan untung rugi sudah harus diperkirakan dari awal dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Untuk Kelayakan sosial ekonomi regional dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan destinasi ini mampu memberikan dampak sosial ekonomi secara regional. Artinya dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan devisa, dapat meningkatkan penerimaan sektor yang lain seperti pajak, perindustrian dan perdagangan, pertanian dan lain-lainnya. Dalam hal ini, tidak hanya semata-mata komersial tetapi juga memperhatikan dampak secara lebih luas.

Layak teknis artinya pengembangan destinasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Begitu halnya dengan layak lingkungan, artinya analisis mengenai dampak lingkungan dapat digunakan sebagai acuan kegiatan pengembangan suatu destinasi.

Pengembangan destinasi yang menyebabkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya. Pengembangan destinasi bukanlah merusak lingkungan namun sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia dan meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga menjadi keseimbangan, keselarasan dan keserasian hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan Tuhannya.

Teori ini digunakan untuk menganalisis layak atau tidaknya pengembangan Desa Budaya Kertalangu disebut sebagai daya tarik wisata. Hal ini mengacu pada penetapan Desa Kertalangu sebagai salah satu desa wisata di Kota Denpasar.

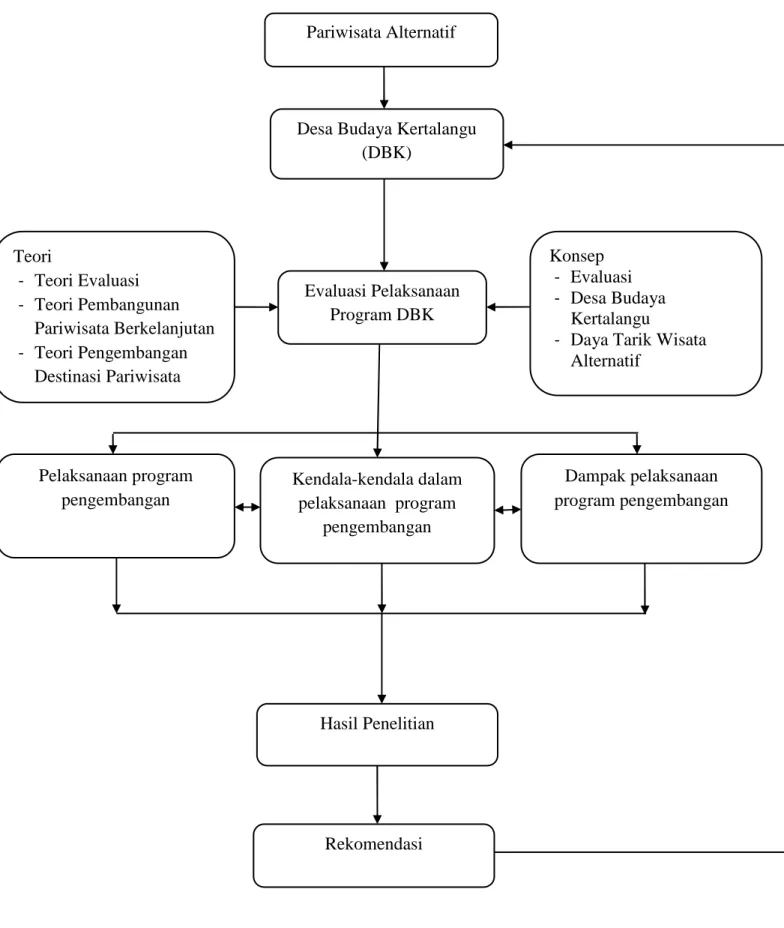

2.4 Model Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, diperlukan sebuah model penelitian atau kerangka konsep berpikir. Penelitian ini diawali dengan pemahaman bahwa pariwisata di Bali merupakan salah satu sektor unggulan selain sektor pertanian dan sektor industri kecil dan menengah. Pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata berbasis budaya. Namun, pengembangan pariwisata di Bali pada umumnya cenderung dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi dan mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

Untuk merespon kondisi tersebut, setiap daerah berupaya untuk mengembangkan pariwisata alternatif. Berbagai wisata alternatif muncul untuk menjamin keberlanjutan pariwisata itu sendiri. Salah satunya yaitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan berdirinya Desa Budaya

Kertalangu. Desa budaya ini muncul sebagai daya tarik wisata baru dan diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata unggulan.

Pada kenyataannya, dalam perkembangannya kondisi fisik dan lingkungan desa budaya ini dapat dikatakan kurang terawat dan belum mampu berkembang dengan optimal. Terdapat fasilitas-fasilitas yang terbengkalai dan tidak termanfaatkan kembali, bahkan ada program-program yang belum terlaksana sebagaimana konsep awal pendirian desa budaya ini. Padahal pada tahun 2011, Desa Budaya Kertalangu mampu memperoleh penghargaan Cipta Award dimana penghargaan ini diberikan kepada daya tarik wisata yang dianggap memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Untuk itulah perlu dilakukan evaluasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimanakah pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu yang dilihat dari aspek konteks, input, proses dan produk?; kedua, apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu sebagai daya tarik wisata alternatif; dan ketiga, bagaimanakah dampak-dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu sebagai daya tarik wisata alternatif di Kota Denpasar?.

Untuk membahas permasalahan tersebut, maka digunakanlah konsep untuk memberikan batasan terhadap penelitian ini. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep evaluasi, Desa Budaya Kertalangu dan daya tarik wisata alternatif. Teori yang digunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori-teori yang dianggap relevan di

antaranya teori evaluasi, teori pembangunan pariwisata berkelanjutan dan teori pengembangan destinasi pariwisata.

Mengacu pada teori tersebut, maka diharapkan pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu sebagai daya tarik wisata alternatif di Kota Denpasar yang dianalisis dengan model CIPP dapat dievaluasi dengan jelas. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu maupun dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu sebagai daya tarik wisata alternatif di Kota Denpasar dapat dianalisis dengan baik. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan desa budaya ini, maka akan didapatkan suatu rekomendasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan Desa Budaya Kertalangu sebagai daya tarik wisata alternatif di Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka konsep atau model penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu sebagai daya tarik wisata alternatif di Kota Denpasar, seperti yang nampak pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Model Penelitian Desa Budaya Kertalangu

(DBK) Evaluasi Pelaksanaan Program DBK Kendala-kendala dalam pelaksanaan program pengembangan Pelaksanaan program pengembangan Dampak pelaksanaan program pengembangan Teori - Teori Evaluasi - Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan - Teori Pengembangan Destinasi Pariwisata Hasil Penelitian Rekomendasi Konsep - Evaluasi - Desa Budaya Kertalangu

- Daya Tarik Wisata Alternatif