LAPORAN ANTARA 4-

1

BAB

4

ANALISIS SOSIAL EKONOMI

DAN LINGKUNGAN

4.1 ANALISIS SOSIAL

Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur kepada

masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca

pembangunan/pengelolaan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur

permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan

isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengarusutamaan

gender. Sedangkan pada saat pembangunan kemungkinan masyarakat terkena dampak

sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk dan pemberian

kompensasi, maupun permukiman kembali. Kemudian pada pasca pembangunan atau

pengelolaan perlu diidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur tersebut membawa

manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Dasar peraturan perundang-undangan yang menyatakan perlunya memperhatikan

aspek sosial adalah sebagai berikut:

1. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan sosial juga dilakukan

dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang

kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di

wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.

Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di

tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender. 2. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi

Pasal 3 : Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan

tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin

kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

3. Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014:

Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program

pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan

kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan

percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan

partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan.

4. Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan

Pasal 1: Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah, pemerintah daerah dunia usaha, serta masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta

program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Menginstruksikan kepada Menteri untuk melaksanakan pengarusutamaan gender

guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif

gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Komponen sosial dalam hal ini terkait pengadaan tanah dan keresahan

masyarakat karena rencana investasi tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Pengadaan tanah biasanya terjadi jika kegiatan investasi berlokasi di atas tanah yang

bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakat selama lebih dari

satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semua langkah yang diambil

harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak terutama terkait dengan ganti

rugi atau ganti untung dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan standar

LAPORAN ANTARA 4-

3

Aspek Sosial Pada Tahap Perencanaan PembangunanKemiskinan

Aspek sosial pada perencanaan pembangunan diharapkan mampu melengkapi

kajian perencanaan teknis sektoral. Salah satu aspek yang perlu ditindak-lanjuti adalah isu

kemiskinan sesuai dengan kebijakan internasional MDGs dan Agenda Pasca 2015, serta

arahan kebijakan pro rakyat sesuai direktif presiden.

Menurut standar BPS terdapat 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan

keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok

tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m2,

buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya

dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,-

seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang

modal lainnya

Pengarusutamaan Gender

Selain itu aspek yang perlu diperhatikan adalah responsivitas kegiatan

pembangunan terhadap gender. Saat ini telah kegiatan responsif gender bidang Cipta

Karya meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan,

Infrasruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasia Masyarakat (PAMSIMAS), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP), Rural Infrastructure Support (RIS) to PNPM, Sanitasi Berbasis Masyarakat

(SANIMAS), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Studi Evaluasi Kinerja

Program Pemberdayaan Masyarakat bidang.

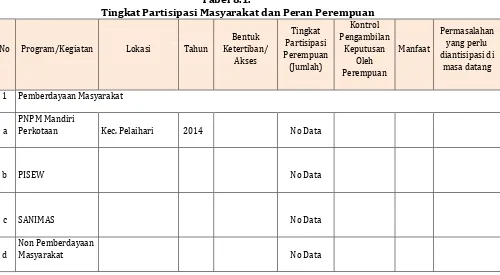

Tabel 8.1.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Peran Perempuan

No Program/Kegiatan Lokasi Tahun

Bentuk Ketertiban/

Akses

Tingkat Partisipasi Perempuan

(Jumlah)

Kontrol Pengambilan

Keputusan Oleh Perempuan

Manfaat

Permasalahan yang perlu diantisipasi di

masa datang

1 Pemberdayaan Masyarakat

a

PNPM Mandiri

Perkotaan Kec. Pelaihari 2014 No Data

b PISEW

No Data

c SANIMAS

No Data

d

Non Pemberdayaan

Masyarakat No Data

Perlindungan Sosial Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan bidang secara lokasi, besaran kegiatan, dan durasi

berdampak terhadap masyarakat. Untuk meminimalisir terjadinya konflik dengan

masyarakat penerima dampak maka perlu dilakukan beberapa langkah antisipasi, seperti

konsultasi, pengadaan lahan dan pemberian kompensasi untuk tanah dan bangunan,

serta permukiman kembali. 1. Konsultasi masyarakat

Konsultasi masyarakat diperlukan untuk memberikan informasi kepada

masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang mungkin terkena dampak akibat

pembangunan di wilayahnya. Hal ini sangat penting untuk menampung aspirasi

LAPORAN ANTARA 4-

5

proses perencanaan. Konsultasi masyarakat perlu dilakukan pada saat persiapan

program, persiapan AMDAL dan pembebasan lahan.

2. Pengadaan lahan dan pemberian kompensasi untuk tanah dan bangunan

Kegiatan pengadaan tanah dan kewajiban pemberian kompensasi atas tanah

dan bangunan terjadi jika kegiatan pembangunan bidang cipta karya berlokasi di atas

tanah yang bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakat

selama lebih dari satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semua

langkah yang diambil harus dilakukan untuk meningkatkan, atau memperbaiki,

pendapatan dan standar kehidupan warga yang terkena dampak akibat kegiatan

pengadaan tanah ini

3. Permukiman kembali penduduk (resettlement)

Seluruh proyek yang memerlukan pengadaan lahan harus

mempertimbangkan adanya kemungkinan pemukiman kembali penduduk sejak tahap

awal proyek. Bilamana pemindahan penduduk tidak dapat dihindarkan, rencana

pemukiman kembali harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga penduduk yang

terpindahkan mendapat peluang ikut menikmati manfaat proyek. Hal ini termasuk

mendapat kompensasi yang wajar atas kerugiannya, serta bantuan dalam

pemindahan dan pembangunan kembali kehidupannya di lokasi yang baru.

Penyediaan lahan, perumahan, prasarana dan kompensasi lain bagi penduduk yang

dimukimkan jika diperlukan dan sesuai persyaratan

Pengadaan tanah dan permukiman kembali atau land acquisition and resettlement

untuk kegiatan RPI2-JM mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini:

1. Transparan : Sub proyek dan kegiatan yang terkait harus diinformasikan secara

transparan kepada pihak-pihak yang akan terkena dampak. Informasi harus

mencakup, antara lain, daftar warga dan aset (tanah, bangunan, tanaman, dan

lainnya) yang akan terkena dampak.

2. Partisipatif : Warga yang berpotensi terkena dampak/dipindahkan (DP) harus terlibat

dalam seluruh perencanaan proyek, seperti: penentuan batas lokasi proyek, jumlah

dan bentuk kompensasi, serta lokasi tempat permukiman kembali.

3. Adil : Pengadaan tanah tidak boleh memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.

Masyarakat tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memadai,

dan asetnya. Biaya terkait lainnya, seperti biaya pindah, pengurusan surat tanah, dan

pajak, harus ditanggung oleh pemrakarsa kegiatan. Masyarakat harus diberi

kesempatan untuk mengkaji rencana pengadaan tanah ini secara terpisah di antara

mereka sendiri dan menyetujui syarat-syarat dan jumlah ganti rugi dan/atau

permukiman kembali.

4. Warga yang terkena dampak harus sepakat atas ganti rugi yang ditetapkan atau jika

memungkinkan, secara sukarela mengkontribusikan/hibah sebagian tanahnya pada

kegiatan. Dalam kasus dimana tanah dihibahkan secara sukarela, DP akan melakukan

musyawarah dalam forum stakeholder untuk menjamin bahwa hibah benar-benar

dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun;

5. Kontribusi/hibah tanah secara sukarela hanya dapat dilakukan bila:

DP mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harga

tanah miliknya (dibuktikan dengan perhitungan yang disepakati kedua belah

pihak); dan

Tanah yang dihibahkan nilainya ≤ 10 % dari nilai tanah, bangunan atau aset lain

yang produktif dan nilainya < 1 (satu) juta Rupiah.

Kesepakatan kontribusi sukarela tersebut harus ditandatangani kedua belah pihak

setelah DP melakukan diskusi secara terpisah. Safeguard Monitoring Team atau SMT harus

dapat menjamin bahwa tidak ada tekanan pada DP untuk melakukan kontribusi tanah

secara sukarela. Persetujuan tersebut harus didokumentasikan secara formal;

1. Kegiatan investasi harus sudah menentukan batas-batas lahan yang diperlukan,

jumlah warga yang terkena dampak, informasi umum mengenai pendapatan serta

status pekerjaan DP, dan harga tanah yang berlaku yang diusulkan oleh pemrakarsa

kegiatan dan didukung oleh NJOP, sebelum pembebasan tanah (dengan atau tanpa

pemukiman kembali/resettlement) dilakukan;

2. Kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak pada lebih dari 200 orang atau 40 KK,

atau melibatkan pemindahan lebih dari 100 orang atau 20 KK, harus didukung dengan

Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau RTPTPK yang

menyeluruh.

3. Jika kegiatan investasi hanya akan mengakibatkan dampak pada kurang dari 200

LAPORAN ANTARA 4-

7

melakukan pemindahan penduduk secara temporer (sementara) selama masa

konstruksi, harus didukung dengan RTPTPK sederhana.

4. RTPTPK menyeluruh atau RTPTPK sederhana dan pelaksanaannya menjadi tanggung

jawab pemrakarsa kegiatan, dimonitor oleh Tim Pemantauan.

5. Perhitungan ganti rugi bagi DP. Terdapat beberapa alternatif cara untuk menghitung

ganti rugi, yakni:

Perhitungan ganti rugi tanah berdasarkan nilai pasar tanah di lokas yang memiliki

karakteristik ekonomi yang serupa pada saat pembayaran kompensasi ganti rugi

dilakukan;

Perhitungan kompensasi ganti rugi bangunan berdasarkan nilaipasar bangunan

dengan kondisi yang serupa di lokasi yang sama;

Perhitungan ganti rugi untuk tanaman berdasarkan nilai pasar tanaman yang sama

ditambah dengan biaya atas kerugian non material lainnya; dan

Perhitungan ganti rugi untuk aset lainnya diganti dengan aset yang paling tidak

sama, atau ganti rugi uang tunai setara dengan harga untuk memperoleh aset yang

sama.

Pihak yang dapat terkena dampak pembebasan tanah dan/atau pemukiman

dipindahkan dalam kegiatan sub proyek dapat berupa warga/individu, entitas, atau

badan hukum. Adapun bentuk dampak yang diakibatkan dapat berupa:

Dampak fisik, seperti dampak pada tanah, bangunan, tanaman dan aset produktif

lainnya; dan

Dampak non-fisik, seperti dampak lokasi, akses pada tempat kerja atau prasarana,

dan sebagainya.

6. Berkenanaan dengan hak hukum atas tanah, DP dapat dikelompokkan menjadi:

Warga yang memiliki hak atas tanah pada saat pendataan dilakukan, termasuk hak

adat;

Warga yang tidak memiliki hak atas tanah, akan tetapi menguasai/menggarap

lahan atau aset lannya (hak garap);

Warga yang menguasai tanah berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah (hak

sewa);

Warga yang menguasai/menempati tanah/lahan tanpa landasan hukum ataupun

Warga yang mengelola tanah wakaf (tanah yang dihibahkan untuk kepentingan

agama).

Prosedur pelaksanaan pembebasan tanah dan permukiman kembali terdiri dari

beberapa kegiatan utama yang meliputi: penyiapan awal dari usulan kegiatan untuk

melihat apakah kegiatan yang bersangkutan memerlukan pembebasan tanah atau

kegiatan permukiman kembali atau tidak; pengklasifikasian/kategorisasi dampak

pembebasan tanah dan permukiman kembali dari sub proyek yang diusulkan sesuai tabel

V.4 perumusan surat pernyataan bersama (jika melibatkan hibah sebidang tanah secara

sukarela) atau perumusan Rencana Tindak Pembebasan Tanah dan Permukiman Kembali

(RTPTPK) sederhana atau menyeluruh sesuai kebutuhan didukung SK Bupati.

Pembebasan tanah dan permukimkan kembali yang telah dilaksanakan sebelum

usulan sub proyek disampaikan, harus diperiksa kembali (recheck) dengan tracer study.

Tracer study ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pembebasan tanah telah

sesuai dengan standar yang berlaku, tidak mengakibatkan kondisi kehidupan DP menjadi

lebih buruk, dan mekanisme penanganan keluhan dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan-kegiatan yang memerlukan kegiatan perlidungan social seperti

konsultasi masayarakat, Pemindahan Penduduk/Kompensasi ke masayarakat dan

Permukiman Kembali diantaranya sebagai berikut :

1. Pembangunan Rusunawa

2. Normalisasi Sungai

3. Pembangunan Kawasan RSH

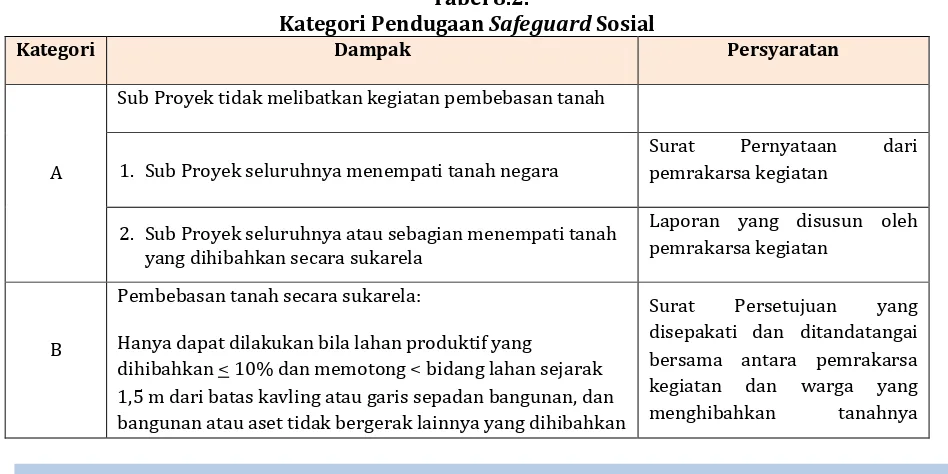

Tabel 8.2.

Kategori Pendugaan Safeguard Sosial

Kategori Dampak Persyaratan

A

Sub Proyek tidak melibatkan kegiatan pembebasan tanah

1. Sub Proyek seluruhnya menempati tanah negara

Surat Pernyataan dari

pemrakarsa kegiatan

2. Sub Proyek seluruhnya atau sebagian menempati tanah yang dihibahkan secara sukarela

Laporan yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan

B

Pembebasan tanah secara sukarela:

Hanya dapat dilakukan bila lahan produktif yang

dihibahkan < 10% dan memotong < bidang lahan sejarak 1,5 m dari batas kavling atau garis sepadan bangunan, dan bangunan atau aset tidak bergerak lainnya yang dihibahkan

Surat Persetujuan yang

disepakati dan ditandatangai bersama antara pemrakarsa kegiatan dan warga yang

LAPORAN ANTARA 4-

9

Kategori Dampak Persyaratan

senilai < Rp. 1 Juta. dengan sukarela

C

Pembebasan tanah berdampak pada < 200 orang atau 40 KK atau < 10% dari aset produktif atau melibaykan pemindahan warga sementara selama masa konstruksi

RTPTPK sederhana

D Pembebasan tanah berdampak pada > 200 orang atau

memindahkan warga > 100 orang RTPTPK menyeluruh

Pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya secara lokasi di Kabupaten Tanah

Laut tidak banyak mengalami kendala dan hambatan terhadap masyarakat. Hal ini

dikarenakan lokasi pembangunan kegiatan cipta karya sebagian besar milik Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada masalah yang berarti kalaupun ada lahan yang

bukan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut itu sudah dibebaskan dengan cara

dibayarkan kepada pemilik lahan tersebut. Hanya saja Untuk meminimalisir terjadinya

konflik dengan masyarakat penerima dampak maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

melakukan sosialisasi melalui pemerintah kelurahan / desa setempat dimana lokasi

kegiatan Cipta Karya dilaksanakan dan melibatkan warga setempat yang belum

mendapatkan pekerjaan untuk bekerja sesuai keahliannya.

Perlindungan Sosial Pada Tahap Pasca Pelaksanaan Pembangunan

Output kegiatan pembangunan seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat.

Manfaat tersebut diharapkan minimal dapat terlihat secara kasat mata dan secara

sederhana dapat terukur, seperti

1. Kemudahan mencapai lokasi pelayanan infrastruktur dimana akses jalan masyarakat

dapat dilalui, selain itu waktu tempuh yang menjadi lebih singkat, hingga

pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh penduduk untuk mendapatkan akses

pelayanan tersebut.

2. Terciptanya Lingkungan Permukiman yang aman, dan nyaman. Dimana lingkungan

permukiman masayarakat menjadi lebih sehat akibat pembanguanan infrastruktur di

sekitar lingkungan masyarakat dan terwujudnya kelayakan sanitasi lingkungan.

3. Meningkatnya taraf hidup perekonomian masayarakat, dimana adanya recruitment

lowongan kerja akan dibuka dan jumlah tenaga kerja setempat yang dapat terserap

dapat digunakan dalam operasional

4. Berkurangnya kecemburuan social di masayrakat, dimana dengan adanya

pembangunan infrastruktur yang merata di setiap kawasan, warga masyarakat

mendapatkan fasilitas yang sama.

Output kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya harus memberi manfaat bagi

masyarakat. Manfaat tersebut diharapkan minimal dapat terlihat secara kasat mata dan

secara sederhana dapat terukur, seperti kemudahan mencapai lokasi pelayanan

infrastruktur, waktu tempuh yang menjadi lebih singkat, hingga pengurangan biaya yang

harus dikeluarkan oleh penduduk untuk mendapatkan akses pelayanan tersebut.

4.2 ANALISIS EKONOMI

Sesuai PP no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

diamanatkan bahwa kewenangan pembangunan bidang Cipta Karya merupakan

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemerintah

Kabupaten/Kota terus didorong untuk meningkatkan belanja pembangunan prasarana

Cipta Karya agar kualitas lingkungan permukiman di daerah meningkat. Di samping

membangun prasarana baru, pemerintah daerah perlu juga perlu mengalokasikan

anggaran belanja untuk pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana yang

telah terbangun. Namun, seringkali pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal

dalam mendanai pembangunan infrastruktur permukiman.Pemerintah daerah cenderung

meminta dukungan pendanaan pemerintah pusat, namun perlu dipahami bahwa

pembangunan yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya dilakukan sebagai stimulan dan

pemenuhan standar pelayanan minimal.Oleh karena itu, alternatif pembiayaan dari

masyarakat dan sektor swasta perlu dikembangkan untuk mendukung pembangunan

bidang Cipta Karya yang dilakukan pemerintah daerah.

Dengan adanya pemahaman mengenai keuangan daerah, diharapkan dapat

disusun langkah-langkah peningkatan investasi pembangunan bidang Cipta Karya di

daerah. Pembahasan aspek pembiayaan dalam RPIJM pada dasarnya bertujuan untuk:

a. Mengidentifikasi kapasitas belanja pemerintah daerah dalam melaksanakan

LAPORAN ANTARA 4-

11

b. Mengidentifikasi alternatif sumber pembiayaan antara lain dari masyarakat dan

sektor swasta untuk mendukung pembangunan bidang Cipta Karya,

c. Merumuskan rencana tindak peningkatan investasi pembangunan bidang Cipta

Karya.

4.2.1 ARAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BIDANG CIPTA KARYA

Pembiayaan pembangunan bidang Cipta Karya perlu memperhatikan arahan

dalam peraturan dan perundangan terkait, antara lain :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah

diberikan hak otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, kecuali urusan pemerintahan

yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan,

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah: untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah,

pemerintah daerah didukung sumber-sumber pendanaan meliputi Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain yang Sah, serta Penerimaan

Pembiayaan. Penerimaan daerah ini akan digunakan untuk mendanai pengeluaran

daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan: Dana

Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi

Khusus. Pembagian DAU dan DBH ditentukan melalui rumus yang ditentukan

Kementerian Keuangan.Sedangkan DAK digunakan untuk mendanai kegiatan khusus

yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional.Penentuan lokasi dan

besaran DAK dilakukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria

teknis.

4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota: Urusan pemerintahan yang menjadikewenangan pemerintahan

daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang

umum.Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman

pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh

Pemerintah.Urusan wajib pemerintahan yang merupakan urusan bersama diserahkan

kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana,

serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah: Sumber pinjaman

daerah meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank

dan Non-Bank, serta Masyarakat. Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan

pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, tetapi diteruskan melalui pemerintah

pusat. Dalam melakukan pinjaman daerah Pemda wajib memenuhi persyaratan:

a. total jumlah pinjaman pemerintah daerah tidak lebih dari 75% penerimaan APBD

tahun sebelumnya;

b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan

pinjaman yang ditetapkan pemerintah paling sedikit 2,5;

c. persyaratan lain yang ditetapkan calon pemberi pinjaman;

d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari

pemerintah;

e. pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan

DPRD.

6. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (dengan perubahan Perpres 13/2010 & Perpres

56/2010): Menteri atau Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam

penyediaan infrastruktur. Jenis infrastruktur permukiman yang dapat dikerjasamakan

dengan badan usaha adalah infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah

permukiman dan prasarana persampahan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (dengan perubahan Permendagri 59/2007 dan Permendagri

21/2011): Struktur APBD terdiri dari:

a. Pendapatan daerah yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,

dan Pendapatan Lain yang Sah.

LAPORAN ANTARA 4-

13

c. Pembiayaan Daerah meliputi: Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan

Pengeluaran.

8. Peraturan Menteri PU No. 15 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur: Kementerian PU menyalurkan DAK untuk

pencapaian sasaran nasional bidang Cipta Karya, Adapun ruang lingkup dan kriteria

teknis DAK bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :

a. Bidang Infrastruktur Air Minum

DAK Air Minum digunakan untuk memberikan akses pelayanan system

penyediaan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah dikawasan

kumuh perkotaan dan di perdesaan termasuk daerah pesisir dan

permukiman nelayan. Adapun kriteria teknis alokasi DAK diutamakan untuk

program percepatan pengentasan kemiskinan dan memenuhi sasaran/target

Millenium Development Goals (MDGs) yang mempertimbangkan:

- Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah;

- Tingkat kerawanan air minum.

b. Bidang Infrastruktur Sanitasi

DAK Sanitasi digunakan untuk memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah,

persampahan, dan drainase) yang layak skala kawasan kepada masyarakat

berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan melalui proses

pemberdayaan masyarakat. DAK Sanitasi diutamakan untuk program

peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi sasaran/target MDGs

yang dengan kriteria teknis:

- kerawanan sanitasi;

- cakupan pelayanan sanitasi.

9. Peraturan Menteri PU No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenanangan Pemerintah dan

Dilaksanakan Sendiri.

Dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dana APBN, Kementerian PU

membentuk satuan kerja berupa Satker Tetap Pusat, Satker Unit Pelaksana Teknis

Pusat, dan Satuan Non Vertikal Tertentu. Rencana program dan usulan kegiatan yang

diselenggarakan Satuan Kerja harus mengacu pada RPIJM bidang infrastruktur

penyelenggaraan urusan kementerian yang dilaksanakan di daerah dalam rangka

keterpaduan pembangunan wilayah dan pengembangan lintas sektor.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkup sumber dana

kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya yang dibahas dalam RPIJM meliputi :

1. Dana APBN, meliputi dana yang dilimpahkan Ditjen Cipta Karya kepada Satuan Kerja

di tingkat provinsi (dana sektoral di daerah) serta Dana Alokasi Khusus bidang Air

Minum dan Sanitasi.

2. Dana APBD Provinsi, meliputi dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) dan dana

lainnya yang dibelanjakan pemerintah provinsi untuk pembangunan infrastruktur

permukiman dengan skala provinsi/regional.

3. Dana APBD Kabupaten/Kota, meliputi dana daerah untuk urusan bersama (DDUB)

dan dana lainnya yang dibelanjakan pemerintah kabupaten untuk pembangunan

infrastruktur permukiman dengan skala kabupaten/kota.

4. Dana Swasta meliputi dana yang berasal dari skema kerjasama pemerintah dan

swasta (KPS), maupun skema Corporate Social Responsibility (CSR).

5. Dana Masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

6. Dana Pinjaman, meliputi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Dana-dana tersebut digunakan untuk belanja pembangunan, pengoperasian dan

pemeliharaan prasarana yang telah terbangun, serta rehabilitasi dan peningkatan

prasarana yang telah ada. Oleh karena itu, dana-dana tersebut perlu dikelola dan

direncanakan secara terpadu sehingga optimal dan memberi manfaat yang

sebesar-besarnya bagi peningkatan pelayanan bidang Cipta Karya

Sebagai langkah konkrit dalam pembiayaan investasi infrastruktur sebagai fokus

pembangunan sesuai amanat APBN, maka Pemerintah telah menerbitkan PP No. 1/2008

tentang Investasi Pemerintah, menggantikan PP No. 8/2007. PP No. 1/2008 memberikan

perluasan cakupan investasi, tidak hanya dalam bentuk Public Private Partnership (PPP),

melainkan investasi dalam bentuk surat berharga maupun investasi langsung.

Investasi Pemerintah yang dimaksudkan PP No.1/2008 adalah penempatan

sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat

berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau

manfaat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam

LAPORAN ANTARA 4-

15

Investasi Pemerintah sesuai PP No. 1/2008 ini dilaksanakan oleh Badan Investasi

Pemerintah dalam bentuk :

a) investasi surat berharga, dan/atau,

b) investasi langsung.

Badan ini merupakan unit pelaksana investasi atau badan hukum yang

kegiatannya melaksanakan investasi pemerintah berdasarkan keputusan Menteri

Keuangan.Investasi langsung dimaksudkan utuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial,

dan/atau manfaat lainnya. Investasi langsung dilakukan dengan cara :

a) public private partnership (PPP) yang dapat berupa Badan Usaha dan/atau BLU,

b) non public private partnership yang dapat berupa Badan Usaha, BLU, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing,

c) investasi langsung meliputi bidang infrstruktur dan bidang lainnya yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham

dan/atau surat utang melalui pasar modal, yakni melalui :

Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan

perusahaan.

Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang

diterbitkan perusahaan, pemerintah, dan/atau negara lain (hanya dapat dilakukan

apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali).

Dalam pelaksanaannya, investasi dengan kedua cara tersebut dilakukan

didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh

Penasihat Investasi. Investasi dalam bentuk surat berharga dimaksudkan untuk

mendapatkan manfaat ekonomi. Hal ini diperlihatkan pada gambar berikut:

Dari urtaian diatas, maka dalam rencana pembiayaan investasi di bidang Cipta

Karya, terdapat beberapa sumber dana untuk pembiayaan investasi tersebut, antara lain

melalui :

1. APBN

2. APBD Provinsi

3. APBD Kabupaten/Kota

4. Pinjaman Perbankan

6. Coorporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan

7. Dana Hibah

8. Dan Lain-Lain

4.2.2 ARAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BIDANG CIPTA KARYA

A. Komponen Penerimaan Pendapatan

Sebagaimana dijelaskan dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Permendagri No. 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

menjelaskan bahwa kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan

merupakan hak daerah dalam 1 (satu ) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang

dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai arti pendapatan yang dianggarkan

tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan

pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain

dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah ini ditetapkan berdasarkan perkiraan terukur

secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah dikelompokan kedalam sumber-sumber penerimaan daerah

yang terdiri dari sumber penerimaan :

a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),

b. Dana Perimbangan dan,

c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah.

Termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah :

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Yang Sah.

B. Komponen Pengeluaran Belanja

Selanjutnya Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun

2006,untuk belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan

pemerintah daerah selama tahun anggaran yang berkenaan dan dialokasikan dalam 2 (

LAPORAN ANTARA 4-

17

a. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait

secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari ini terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Bunga

3. Belanja Subsidi

4. Belanja Hibah

5. Belanja Bantuan Sosial

6. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kabupaten dan Pemerintah

Desa

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kabupaten dan

Pemerintah Desa

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Modal

C. Komponen Pembiayaan

Komponen ini adalah sebagai pengimbang perbedaaan antara pendapatan dan

biaya dalam anggaran daerah. Unsur utama dalam komponen ini adalah sisa anggaran

tahun lalu yang merupakan saving keuangan daerah. Komponen Pembiayaan tersebut

adalah :

Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan obligasi daerah

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Pembentukan Dana Cadangan

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3. Pembayaran Pokok Utang

4. Pemberian Pinjaman Daerah

4.3 ANALISIS LINGKUNGAN

4.3.1 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

A. Pemahaman KLHS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan

membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis

yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Program KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan instrument yang

relative baru dikembangkan sebagai penguatan program untuk menyusun rumusan

kebijakan rencana program berorientasi pembangunan berkelanjutan (sustainable

development). Pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu konsep

pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup

dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hal itu mengacu pada pertumbuhan dengan

memperhatikan keterbatasan sumber daya alam dan kemampuan institusi masyarakat

didalam melaksanakan pembangunan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang

merupakan dasar didalam menyusun program program pembangunan. Disamping itu

pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukkan unsur konservasi

lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan.

Fungsi dari KLHS adalah untuk :

1. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan melalui penyusunan

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meningkatkan manfaat

LAPORAN ANTARA 4-

19

2. Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP, mengurangi kemungkinan

kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan

kebijakan, rencana, atau program pembangunan;

3. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi

atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi

kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

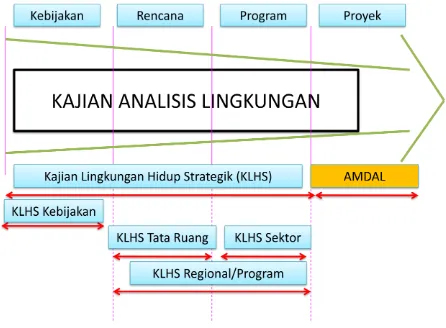

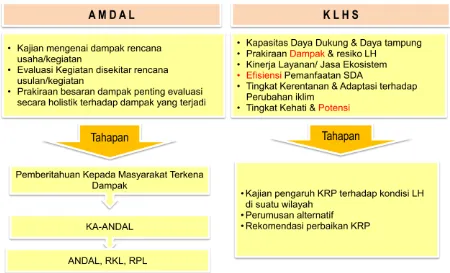

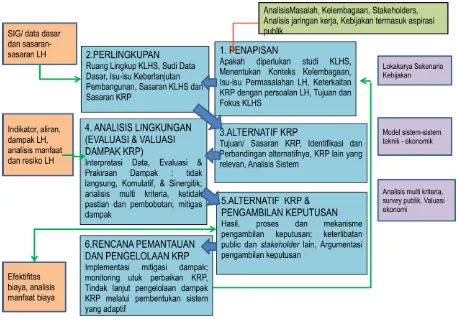

Gambar 8.2. Perbedaan KLHS dengan AMDAL

Beberapa manfaat dari disusunnya KLHS adalah sebagai berikut :

1. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan;

2. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian

sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia;

3. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang

pengambilan keputusan yang lebih tinggi;

4. Mencegah kesalahan investasi berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang

tidak berkelanjutan sejak dini;

5. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak

(stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan

partisipasi;

6. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin

berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;

7. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan

LAPORAN ANTARA 4-

21

KLHS menjadi instrumen penting dalam perencanaan penataan ruang karena

pengambil keputusan harus semakin mempertimbangkan dampak jangka panjang dan

kumulatif dari berbagai proyek. Selain itu integrasi aspek lingkungan yang saat ini

menggunakan instrumen AMDAL tidak mampu untuk mengukur dampak kumulatif

secara sistematis. KLHS dapat menelaah secara efektif dampak yang bersifat strategik

dan dapat memperkuat serta mengefisienkan proses penyusunan AMDAL suatu rencana

kegiatan. Secara rinci tujuan dari penyusunan KLHS adalah :

a. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam

penyusunan kebijakan, rencana, atau program (KRP) ;

b. Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP ;

c. Membantu mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan

dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha

atau kegiatan.

B. Kaidah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak

lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan- tujuan keberlanjutan

pembangunan dan pengelolaan sumberdaya dari suatu kebijakan, rencana atau program

pembangunan. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah

pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan

sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (selfassessment) agar keseluruhan

proses bersifat lebih efisien dan efektif. Asas-asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan

yang mendasari KLHS bagi penataan ruang adalah :

• Keterkaitan (interdependency)

• Keseimbangan (equilibrium)

• Keadilan (justice)

Keterkaitan (interdependency) menekankan pertimbangan keterkaitan antara

satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara

satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global,

keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya.

Keseimbangan (equilibrium) menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek,

diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan

pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang

dengan pengelolaan dampaknya,dan lain sebagainya.

Keadilan (justice) untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan, rencana

dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol terhadap

sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada

sekelompok orang tertentu.

Atas dasar kaidah diatas, maka penerapan KLHS terhadap KRP bertujuan untuk

mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP menjawab

pertanyaan-pertanyaan berikut :

• Apa manfaat langsung atau tidak langsung dari usulan sebuah KRP?

• Bagaimana dan sejauh mana timbul interaksi antara manfaat KRP dengan lingkungan

hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam?

• Apa lingkup interaksi tersebut? Apakah interaksi tersebut akan menimbulkan

kerugian atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup? Apakah interaksi tersebut

akan mengancam keberlanjutan dan kehidupan masyarakat?

• Dapatkah efek-efek yang bersifat negatif diatasi, dan efek-efek positifnya

dikembangkan?

• Apabila KRP mengintegrasikan seluruh upaya pengendalian atau mitigasi atas

efek-efek tersebut dalam muatannya, apakah masih timbul pengaruh negatif KRP tersebut

terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan secara umum.

C. Metode Penyusunan KLHS

Ruang lingkup yang menjadi kajian dalam penyusunan KLHS harus meliputi hal hal

sebagai berikut :

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

LAPORAN ANTARA 4-

23

KLHS adalah proses untuk mempengaruhi penentuan pilihan-pilihan

pembangunan yang diusulkan dalam KRP yang terutama dilakukan melalui kegiatan

konsultasi dan dialog secara tepat dan relevan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan KLHS

harus sesuai dengan kebutuhan tanpa terpaku dalam metoda dan prosedur yang baku.

Melalui penyusunan KLHS maka semua kebijakan, rencana dan program yang akan

dilakukan oleh Pemerintah Kota akan mendorong lahirnya pemikiran untuk alternatif –

alternatif baru pembangunan melalui tahapan atau proses sebagai berikut :

a. Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang perlu

dipertimbangkan dalam KRP;

b. Analisis dampak setiap alternatif strategi pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu

yang relevan dan memberikan masukan untuk optimalisasi;

c. Mengkaji paling tidak dampak kumulatif yang mendasar dari KRP dan memberi

masukan untuk optimalisasi.;

d. Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan rekomendasi kepada para

pengambil keputusan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS adalah

sebagai berikut :

a. Melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan.

b. Melakukan pengumpulan data, peta dan informasi terkait

c. Melakukan pekerjaan yang terkoordinasi untuk menjaring masukkan mengenai

pengembangan infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut

d. Melakukan survey dan observasi untuk kelengkapan data.

e. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil survey dan observasi.

f. Menyelenggarakan presentasi hasil evaluasi dan analisisnya.

Mekanisme penyusunan KLHS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan

dengan tahapan atau proses sebagai berikut :

1. Penapisan;

Penapisan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menentukan apakah suatu

KRP perlu dilengkapi dengan KLHS atau tidak. Penentuan KRP telah memenuhi

kriteria pelaksanaan KLHS dilakukan melalui kesepakatan pihak-pihak yang

berkepentingan.

Pelingkupan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menetapkan nilai penting

KLHS, tujuan KLHS, isu pokok, ruang lingkup KLHS, kedalaman kajian dan kerincian

penulisan dokumen, pengenalan kondisi awal, dan telaah awal kapasitas

kelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan metodologis

yang memenuhi kaidah ilmiah. Mengingat terbatasnya waktu dan sumber daya yang

tersedia, dalam kajian ini tidak dilakukan proses konsultasi publik.

3. Pengkajian;

Pengkajian adalah rangkaian langkah-langkah untuk melakukan kajian ilmiah,

pemetaan kepentingan, dialog dan konsultasi serta penemuan pilihan-pilihan

alternatif rumusan maupun perbaikan dan penyempurnaan terhadap rumusan yang

sudah ada. Tim kajian melakukan serangkaian diskusi dan konsultasi dengan para

pihak (stakeholders) terkait, khususnya dengan instansi pemerintah dan Lembaga

Swadaya Masyarakat.

4. Perumusan dan pengambilan keputusan

Perumusan dan pengambilan keputusan adalah rangkaian langkah-langkah

persetujuan rekomendasi hasil KLHS dan interaksi antar pihak berkepentingan dalam

rangka mempengaruhi hasil akhir KRP.

Keseluruhan hasil pengkajian ini secara lengkap dituangkan dengan jelas dan

sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman pembangunan berkelanjutan yang

LAPORAN ANTARA 4-

25

Gambar 8.3. Mekanisme Penyelenggaraan KLHSPada tahap analisa atau pengkajian, harus dilakukan serangkaian kajian dengan

menerapkan daftar uji pada setiap langkah proses KRP, meliputi : 1. Uji Kesesuaian Tujuan dan Sasaran KRP.

Kepentingan pengujian adalah untuk memastikan bahwa :

a) tujuan dan sasaran umum KRP memang jelas,

b) berbagai isu keberlanjutan maupun lingkungan hidup tercermin dalam tujuan dan

sasaran umum KRP,

c) sasaran terkait dengan keberlanjutan akan bisa dikaitkan langsung dengan

indikator-indikator pembangunan berkelanjutan,

d) keterkaitan KRP dengan KRP-KRP lain bisa dijelaskan dengan baik,

e) konflik kepentingan antara KRP dengan KRP-KRP lain segera bisa teridentifikasi.

2. Uji Relevansi Informasi yang Digunakan.

Kepentingan utama pengujian ini adalah bukan menilai kelengkapan dan validitas

data, tetapi identifikasi kesenjangan antara data yang dibutuhkan dengan yang

tersedia serta cara mengatasinya. Hal ini terasa penting ketika KRP diharuskan

memperhatikan kesatuan fungsi ekosistem dan wilayah-wilayah rencana selain

wilayah administratifnya sendiri.

Selanjutnya pengujian juga lebih mengutamakan relevansi informasi dan sumbernya

agar proses kerja bisa efektif namun tetap memperhatikan kendala-kendala

setempat.

3. Uji Pelingkupan Isu-isu Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan dalam KRP.

Pengujian ini ditujukan untuk memandu penyusun KRP memperhatikan isu-isu

lingkungan hidup maupun keberlanjutan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun

internasional, dan melihat relevansi langsung isu-isu tersebut terhadap wilayah

perencanaannya.

4. Uji Pemenuhan Sasaran dan Indikator Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

Pengujian ini efektif bila konsep rencana sudah mulai tersusun, sehingga dapat

dilakukan penilaian langsung atas arahan-arahan rencana terhadap indikator-indikator

merupakan iterasi atau pengembangan dari uji yang dilakukan di awal proses

penyusunan KRP sebagaimana dijelaskan pada nomor 1. 5. Uji Penilaian Efek-efek yang Akan Ditimbulkan.

Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk dapat memperkirakan dimensi besaran

dan waktu dari efek-efek positif maupun negatif yang akan ditimbulkan. Bentuk

pengujian ini dapat disesuaikan dengan kemajuan konsep maupun ketersediaan data,

sehingga pengujian dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Pengujian secara

kuantitatif maupun kualitatif sama-sama bernilai apabila diikuti dengan verifikasi

berupa proses konsultasi maupun diskusi dengan pihak-pihak yang terkait.

6. Uji Penilaian Skenario dan Pilihan Alternatif.

Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk memperoleh pilihan alternatif yang

beralasan, relevan, realistis dan bisa diterapkan. Keputusan pemilihan alternatif bisa

dilakukan dengan sistem pengguguran (memilih satu opsi dan menggugurkan yang

lainnya) atau mengkombinasikan beberapa pilihan dengan penyesuaian.

7. Uji Identifikasi Timbulan Efek atau Dampak dampak Turunan maupun Kumulatif. Pengujian ini merupakan pengembangan dari jenis pengujian nomor 5, dimana

jenis-jenis KRP tertentu diperkirakan juga akan menimbulkan efek-efek atau

dampak-dampak lanjutan yang lahir dari dampak-dampak langsung yang ditimbulkan, maupun

akumulasi efek dalam jangka waktu panjang dan pada skala ruang yang besar.

Kelompok-kelompok pengujian ini bisa dilakukan dengan cara :

• mengemasnya dalam berbagai model daftar pertanyaan, misalnya model daftar uji

untuk menilai mutu dokumen, model daftar uji untuk menilai konsistensi muatan

KRP terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, model daftar uji untuk menuntun

pengambil keputusan mempertimbangkan kriteria-kriteria dan opsi-opsi yang

mendukung keberlanjutan, dan lain sebagainya

• melakukannya secara berurut sejalan dengan proses persiapan, pengumpulan

data, kompilasi data, analisis dan penyusunan rencana

• melakukannya secara berulang/iteratif

• mengembangkan atau memodifikasi jenis pertanyaan-pertanyaannya sesuai

LAPORAN ANTARA 4-

27

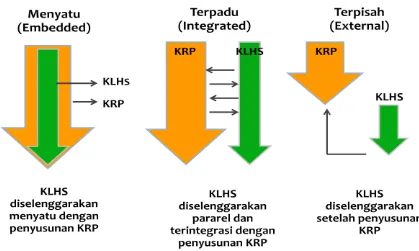

Gambar 8.4. Kerangka Kerja dan Metodologi KLHSDalam pelaksanaannya, penyusunan KLHS dilakukan terhadap 3 kondisi KRP, yaitu

KRP yang sudah disusun atau dilaksanakan sebelumnya, KRP yang masih dalam proses

perencanaan atau penyusunan dan yang terakhir adalah KRP yang sedang dalam proses

penyusunan. Pendekatan pelaksanaan KLHS terhadap ketiga kondisi KRP tersebut

Gambar 8.5. Integrasi Pelaksanaan KLHS dalam Perencanaan KRP

Gambar 8.6. Skema Alternatif Pelaksanaan Integrasi KLHS

D. Rencana Penyusunan KLHS Usulan Program

Berdasarkan hasil analisa pada Bab 6 sebelumnya, didapatkan rumusan beberapa

usulan program Cipta Karya tahun 2015-2019 yang akan direncanakan di Kabupaten Tanah

LAPORAN ANTARA 4-

29

perlu dilakukan studi KLHS terlebih dahulu. Proses penyusunan KLHS RPI2-JM dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifkasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan yang akan terlibat baik dalam proses penyusunan

KLHS maupun terkena dampak dari penerapan KRP, terdiri dari pemangku

kepentingan pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sebagai

berikut :

Dinas/Instansi/institusi Pemerintahan

Insitusi yang berwenang menyusun K/R/P

Pejabat yang bertanggung jawab menyetujui K/R/P

Institusi lingkungan hidup

Institusi terkait lainnya

Institusi/Lembaga Non Pemerintahan

Dewan Perwakilan

LSM/Ormas

Perguruan Tinggi/Akademisi/Asosiasi Profesi

Asosiasi/Dunia Usaha

Lembaga yang mewakili masyarakat terkena

dampak

Seberapa besar keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan

KLHS dilihat keterkaitan peran dan fungsi sebagaimana tertuang dalam tupoksi

masing-masing SKPD terkait, serta potensi dampak yang kan diterima SKPD tersebut

atas penerapan KRP tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksinya. Kajian

keterlibatan SKPD dalam KLHS adalah sebagai berikut :

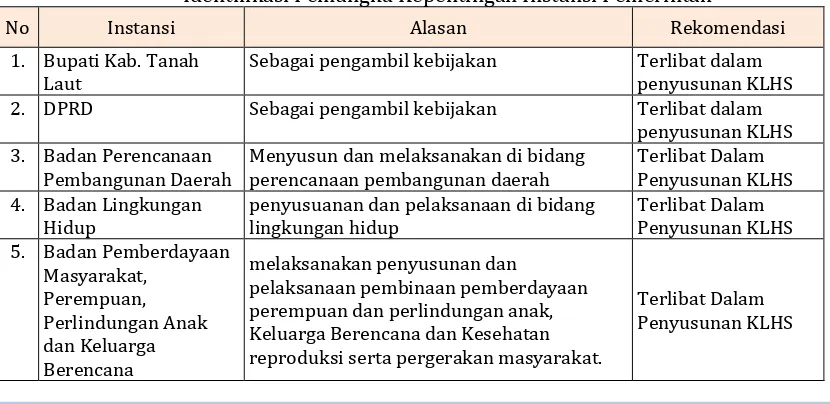

Tabel 8.3.

Identifikasi Pemangku Kepentingan Instansi Pemerintah

No Instansi Alasan Rekomendasi

1. Bupati Kab. Tanah Laut

Sebagai pengambil kebijakan Terlibat dalam

penyusunan KLHS

2. DPRD Sebagai pengambil kebijakan Terlibat dalam

penyusunan KLHS 3. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Menyusun dan melaksanakan di bidang perencanaan pembangunan daerah

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS 4. Badan Lingkungan

Hidup

penyusuanan dan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS 5. Badan Pemberdayaan

Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi serta pergerakan masyarakat.

No Instansi Alasan Rekomendasi

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyusunan dan pelaksanaan ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, dan

kemasyaraktan serta politik dalam negeri.

Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

7. Badan Kepegawaian Daerah

Tugas membantu Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negri Sipil, yang meliputi pengadaan, seleksi dan mutasi, pengembangan, pembinaan dan

kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

8. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Kota dan Kebersihan

Penyusunan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan Kebersihan, keindahan kota dan capaian SPM

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Penyusunan dan pelaksanaan di bidang informasi dan pengaduan, perijinan, jasa usaha dan perijinan tertentu.

Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS 10. Dinas Pendidikan Tugas pembantuan di bidang pembinaan

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan informal serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

11. Dinas Kesehatan tugas pembantuan di bidang kesehatan keluarga, pengendalian penyakitdan penyehatan lingkungan

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

12. Dinas Sosial Tugas pembantuan di bidang social, rehabilitasi social dan pelayanan serta pemberdayaan 30ndust.

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

tugas pembantuan di bidang penempatan, perluasan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta

pembinaan transmigrasi.

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Tugas pembantuan di bidang pembinaan system transportasi, lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan danau, serta komunikasi dan informatika

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

15. Dinas Perindustrian, Perdagangan

tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi 30ndustry logam, mesin, elektronika dan aneka 30ndustry kimia, argo dan hasil hutan serta perdagangan

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

16. Dinas, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga

tugas pembantuan di bidang pembinaan kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga.

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

17. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Banguanan, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bukan Pendapatan Asli Daerah, anggaran dan belanja, akutansi dan asset daerah

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

18. Dinas Pertanian Perkebunan Perikanan dan Peternakan

Tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan dan

holtikultura, perkebunan, serta peternakan

LAPORAN ANTARA 4-

31

No Instansi Alasan Rekomendasi

dan kesehatan hewan

19. Dinas Kehutanan Tugas pembantuan di bidang kehuutanan yag meliputi planologi kehutanan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan

Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

20. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tugas pembantuan di bidang pembinaan kelembagaan, usaha, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, perencanaan dan perkembangan kependuduk serta pengelolaan data dan informasi.

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

22. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

tugas pembantuan dibidang perumahan, bidang penatan ruang dan bangunan, bidang pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan serta bidang kebersihan.

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

23. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dan Pengairan

Tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pembinaan Konstruksi

Terlibat Dalam Penyusunan KLHS

2. Identifkasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Pada prinsipnya semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan

dalam rangka memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka peningkatan kualitas hidup dan taraf hidup masyarakat. Untuk itu pencapaian

tujuan tersebut dapat Berdasarkan usulan program kegiatan sebagaimana yang

diaparkan pada bab 6, maka terdapat beberapa usulan program yang masuk kategori

dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang perlu dilakukan kajian atau

penyusunan KLHS sebelum diimplementasikan, yaitu terdiri dari : a. Pertanahan & Tata Ruang

1) Kesenjangan Perkembangan Wilayah & struktur Ruang

2) Pemanfaatan Lahan Basah Untuk Budidaya Perikanan di Sepanjang Jaringan

Irigasi

3) Perubahan Kawasan Lindung Mangrove, Sempadan Pantai, Sempadan

Sungai dll

4) Optimalisasi Pemanfaatan DAS

5) Penataan Sempadan Sungai Perubahan Rona Lingkungan Pada Kawasan

DAS

7) Penanganan & Pengelolaan Daerah Tangkapan Resapan Air

8) Pengendalian Pemanfaatan Lahan Gambut dengan ketebalan > 3 m yang

tidak sesuai daya dukungnya

9) Penurunan Ruang Terbuka Hijau (Permukiman)

10) Permasalahan Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan

11) Berkurangnya luasan lahan pertanian tanaman pangan & holtikultura

12) Pemantapan Kawasan Hutan

13) Penyelesaian Kegiatan Non Kehutanan dalam Kawasan Hutan (Forest-Land

Tenure)

b. Ekonomi Wilayah

1) Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat di Wilayah Perdesaan &

Perkotaan

2) Berkurangnya peluang usaha masyarakat kecil karena eksploitasi sumber

daya yang tidak berkelanjutan

3) Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Wilayah & pengembangan

potensi ekonomi sektoral & geografi

4) Belum optimalnya kesempatan kerja serta daya saing & industri hilir masih

rendah

5) Penurunan/Rendahnya Produksi Pertanian karena anomali iklim, OPT

(organisme pengganggu tanaman), terbatasnya penerapan teknologi,

terbatasnya Prastan & alih fungsi lahan c. Infrastruktur Wilayah

1) Belum optimalnya Penanganan & Pengelolaan air bersih dan Sanitasi

2) Keterbatasan Akses Transportasi Darat

3) Kurang Optimalnya Pemanfaatan Transportasi Sungai (pendangkalan)

4) Belum Berkembangnya MRT (mass rapid transportation) untuk Transportasi

Umum

5) Terdapatnya hambatan samping jalan Raya/Bahu Jalan

6) Belum optimalnya jaringan listrik

7) Belum optimalnya jaringan komunikasi

8) Belum optimalnya jaringan irigasi & drainase

LAPORAN ANTARA 4-

33

1) Perubahan Perilaku & Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

2) Migrasi Penduduk pada Kawasan Cepat Tumbuh

3) Kualitas SDM masih rendah

4) Belum Terkendalinya Pertumbuhan & Penyebaran Penduduk

e. Dampak Lingkungan

1) Terjadinya Pemanasan global

2) Terjadinya Banjir karena pemanfaatan ruang yang tidak berwawasan

lingkungan

3) Sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan

4) Perubahan Ekosistem karena pengurugan rawa/ pengeringan lahan

5) Penurunan Kualitas & Kuantitas Air Tanah

6) Erosi & Perambahan Hutan

7) Pencemaran Lingkungan akibat Aktifitas Tambang, Industri & Transportasi

f. Kelembagaan

1) Keterbatasan Informasi & Promosi Potensi Daerah

2) Belum berkembangnya koperasi/Bumdes

3) Belum optimalnya koordinasi antar lembaga

3. Identifkasi KRP

Berdasarkan usulan program kegiatan sebagaimana yang dipaparkan pada bab 6,

maka terdapat beberapa usulan program yang masuk kategori dalam Kebijakan, Rencana

dan Program (KRP) yang perlu dilakukan kajian atau penyusunan KLHS sebelum

diimplementasikan, yaitu terdiri dari :

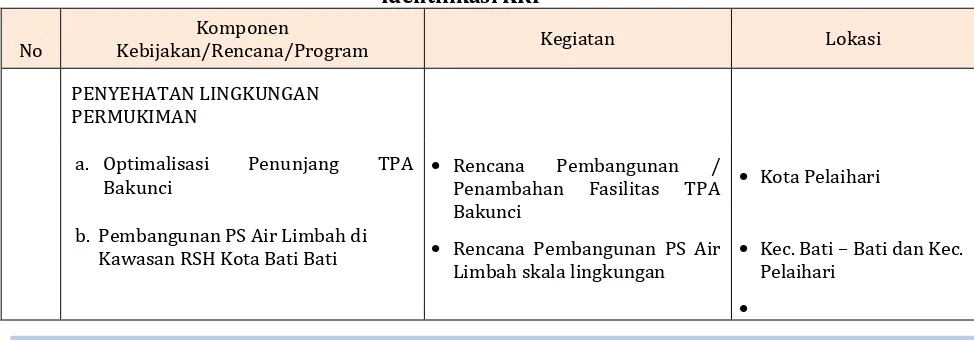

Tabel 8.4.

Identifikasi KRP

No

Komponen

Kebijakan/Rencana/Program Kegiatan Lokasi

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

a. Optimalisasi Penunjang TPA

Bakunci

Rencana Pembangunan /

Penambahan Fasilitas TPA Bakunci

Kota Pelaihari

b. Pembangunan PS Air Limbah di

Kawasan RSH Kota Bati Bati Rencana Pembangunan PS Air

Limbah skala lingkungan

Kec. Bati – Bati dan Kec. Pelaihari

No

Komponen

Kebijakan/Rencana/Program Kegiatan Lokasi

c. Pembangunan Prasarana Sarana (PS) TPS 3R

Pembangunan Prasarana

Sarana TPS 3R

Desa Tabanio, Kota Pelaihari , Ds Batakan,

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a. Infrastruktur Permukiman Kawasan

Kumuh

Kawasan Tabanio, Kec. Takisung

Kota Pelaihari

b. Infrastruktur Kws. Penunjang Metropolitan Kawasan Kumuh Nelayan

Rencana Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kws. Penunjang Metropolitan Banjar Bakula

Kawasan Sawahan dan Perintis

Kaw. Jorong

Kumuh Nelayan Kaw. Muara Asam-Asam

Desa Banyu Hirang, Kec. Bati-Bati

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

a. Tata Ruang

Dukungan Percontohan RTH

Kijang Mas Permai Kota

Pelaihari Tahap II

Pembangunan RTH Hasan

Basri Tahap II

Raperda perumahan permukiman

Rencana Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi Kawasan

Penataan Revitalisasi Kawasan

Pantai Takisung

LAPORAN ANTARA 4-

35

NoKomponen

Kebijakan/Rencana/Program Kegiatan Lokasi

b. Revitalisasi Jaringan Pipa PDAM

Perpipaan dan Aksesoris

Pembangunan IPA Baja Kap

20L/Dtk dan Bangunan

Penunjang IKK Jorong Kab.

Tanah Laut

Pembuatan Bangunan IPA Air

Minum

Pembangunan IPA - Jar

Distribusi/ SR/ HU Rencana Pembangunan /

Peningkatan / perbaikan Sarana dan Prasarana Jaringan Pipa PDAM

Kawasan Kurau, Kota

Pelaihari Jorong

Kota Pelaihari

Ds Batakan-Tj Dewa

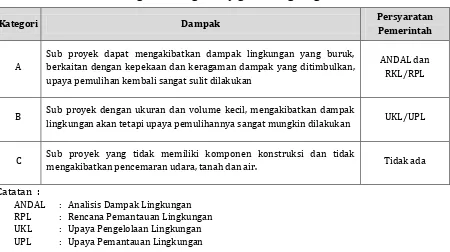

Untuk bahasan KLHS dalam RPI2-JM ini hanya sampai pada tahap identifikasi KRP

yang diperkirakan akan berdampak atau berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan,

mengingat pembahasan KLHS merupakan suatu kajian tersendiri yang harus dilakukan

dengan seksama dan mendalam serta dikaji secara komprehensif dengan melibatkan

pemangku kepentingan terkait, demikian pula pembahasannya dilakukan secara

bertahap dalam beberapa kali forum focus group discussion (FGD). Jika dipaksakan

pembahasan pada penyusunan dokumen RPI2-JM ini maka selain prosesnya tidak

memungkinkan dilakukan secara intensif dan komprehensif, juga waktu pembahasannya

sangat terbatas dan pada akhirnya output yang diharapkan tidak akan maksimal dan

akurat menghasilkan rekomendasi perbaikan KRP yang diharapkan. Untuk itu dengan

telah teridentifikasinya beberapa KRP yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap

pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan studi KLHS lebih lanjut terhadap KRP

tersebut.

Sebagai gambaran awal untuk menuju ke studi KLHS, usulan Program dalam

RPIJM yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan dilakukan

penapisan untuk masing-masing sektor dengan mempertimbangkan isu pokok:

1) Perubahan iklim,

2) Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati,

3) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan,

4) Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam,

5) Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan,

6) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan

sekelompok masyarakat; dan/atau,

Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Isu-isu tersebut

menjadi kriteria apakah rencana/program yang disusun teridentifikasi menimbulkan

resiko atau dampak terhadap isu-isu tersebut.

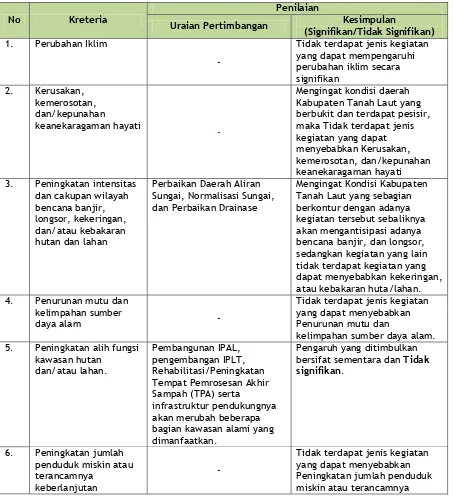

Tabel 8.5.

Kreteria Penapisan Usulan Program / Kegiatan Bidang Cipta Karya Di Kab. Tanah Laut

No Kreteria

Penilaian

Uraian Pertimbangan Kesimpulan

(Signifikan/Tidak Signifikan)

1. Perubahan Iklim

-

Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat mempengaruhi Kabupaten Tanah Laut yang berbukit dan terdapat pesisir, maka Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat menyebabkan Kerusakan, kemerosotan, dan/kepunahan keanekaragaman hayati 3. Peningkatan intensitas

dan cakupan wilayah Tanah Laut yang sebagian berkontur dengan adanya kegiatan tersebut sebaliknya akan mengantisipasi adanya bencana banjir, dan longsor, sedangkan kegiatan yang lain tidak terdapat kegiatan yang dapat menyebabkan kekeringan, atau kebakaran huta/lahan.

4. Penurunan mutu dan

kelimpahan sumber

daya alam -

Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat menyebabkan Penurunan mutu dan

kelimpahan sumber daya alam. 5. Peningkatan alih fungsi

kawasan hutan bagian kawasan alami yang dimanfaatkan.

Pengaruh yang ditimbulkan bersifat sementara dan Tidak signifikan.

6. Peningkatan jumlah

penduduk miskin atau terancamnya

keberlanjutan

-