BAB III

KAJIAN TEORI, PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

3.1Tinjauan Teoritis

3.1.1 Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Menurut Sorensen dan Mc Creary (1990), yang dimaksud dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management) adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh (comprehensive assessment) tentang kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Proses pengelolaan ini dilaksanakan secara kontinu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir (stakeholders) serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya disampaikan beberapa konsep dan definisi yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di bawah ini.

a. Wilayah Pesisir

Definisi wilayah pesisir yang dapat dikemukakan di antaranya adalah : • UNCED, Agenda 21, Chapter 17.3 (1992)

“Wilayah pesisir memiliki habitat yang beragam dan produktif yang penting bagi pemukiman penduduk, pembangunan dan masyarakat lokal” • Scura et.al. (1992)

“Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang menjadi konsentrasi perhatian dan berbagai kepentingan, dimana aktifitas manusia saling terkait dengan lingkungan daratan dan laut”

• Chua (1993).

“Wilayah pesisir dipandang secara utuh sebagai kawasan geografis khusus dimana fungsi produktif dan jasa lingkungannya terkait erat dengan kondisi fisik dan sosial-ekonomi kawasan yang jauh dari batasan fisiknya.

Hingga saat ini, belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.

b. Batas Wilayah Pesisir

Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (boundaries), yaitu batas yang sejajar garis pantai (long-shore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (cross-shore). Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah, misalnya batas wilayah pesisir DKI Jakarta adalah sungai Dadap di sebelah barat dan Tanjung Karawang di sebelah Timur.

Akan tetapi, penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan. Dengan kata lain, batas wilayah pesisir berbeda dari satu negara ke negara lain. Hal ini dapat dimengerti, karena setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem pemerintahan tersendiri yang khas (Dahuri, R. dan Rais, J. , 2004 : 6).

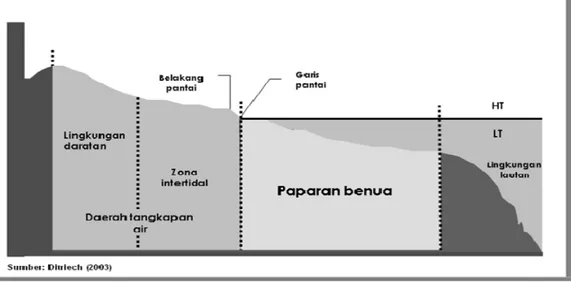

Berikut disajikan ilustrasi wilayah pesisir menurut Ditriech (2003) :

Gambar 3.1 Batasan Wilayah Pesisir menurut Ditriech (2003)

Berdasarkan ilustrasi gambar 3.1 di atas, dapat dijelaskan mengenai pendekatan batas wilayah pesisir sebagai berikut :

Pendekatan penentuan batas ke arah darat:

1. Ekologis, yaitu kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut dan percikan air gelombang

2. Administratif, yaitu batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km, dan seterusnya dari garis pantai)

3. Perencanaan, yaitu bergantung pada permasalahan yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir

4. Pencemaran dan sedimentasi, yaitu suatu kawasan darat dimana pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini berdampak pada kawasan pesisir

Pendekatan penentuan batas ke arah laut:

1. Ekologis, yaitu kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan, seperti aliran air sungai, limpasan air permukaan, sedimen dan bahan pencemar.

2. Administratif, yaitu berjarak 4 mil, 12 mil, dan seterusnya dari garis pantai

3. Perencanaan, yaitu bergantung pada permasalahan (kawasan yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran, sedimentasi, atau proses-proses ekologis)

Disamping itu, menurut Sugiharto (1976), definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Definisi wilayah pesisir seperti di atas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem pesisir.

Menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh pecikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (continental shelf) (Beatley et al., 1994).

c. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir

Potensi pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok sebagai berikut (Dahuri, R. dan Rais, J., 2004 : 81-124) :

1. Sumber daya dapat pulih (renewable resources), yang meliputi : • Hutan mangrove

• Padang lamun dan rumput laut • Sumber daya perikanan laut

• Bahan-bahan bioaktif, seperti omega-3, sunchlorela, dan lainnya yang berpotensi besar sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetika, pangan, dan industri bioteknologi lainnya.

2. Sumber daya tak dapat pulih (non-renewable resources), yakni meliputi seluruh mineral dan geologi.

3. Jasa-jasa lingkungan (environmental services), yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan kelangsungan hidup manusia. Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi : tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim (climate regulator), kawasan perlindungan (konservasi dan preservasi), dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.

Adapun permasalahan pembangunan di wilayah pesisir di Indonesia secara garis besar meliputi : (1) pencemaran, (2) degradasi habitat fisik, (3) over-eksploitasi sumber daya alam, (4) abrasi pantai, (5) konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, dan (6) bencana alam.

d. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk kepentingan pengelolaan adalah kurang begitu penting untuk menetapkan batas-batas fisik suatu wilayah pesisir secara kaku (rigid). Akan lebih berarti, jika penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan (pemanfaatan) dan pengelolaan ekosistem pesisir dan lautan beserta segenap sumber daya yang ada di dalamnya, serta tujuan pengelolaan itu sendiri.

Jika tujuan pengelolaan adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tingkat pencemaran perairan pesisir yang dipengaruhi oleh aliran sungai, maka batas wilayah pesisir ke arah darat hendaknya mencakup suatu daratan DAS

(Daerah Aliran Sungai) dimana buangan limbah disini akan mempengaruhi kualitas perairan pesisir.

Jika tujuan pengelolaan suatu wilayah pesisir adalah untuk mengendalikan erosi (abrasi) pantai, maka batas ke darat cukup hanya sampai pada lahan pantai yang diperkirakan terkena abrasi, dan batas ke arah laut adalah daerah yang terkena pengaruh distribusi sedimen akibat proses abrasi, yang biasanya terdapat pada daerah pemecah gelombang (breakwater zone) yang paling dekat dengan garis pantai.

Dengan demikian, meskipun untuk kepentingan pengelolaan sehari-hari ( day-to-day management) kegiatan pembangunan di atas lahan atau di laut lepas biasanya ditangani oleh instansi tersendiri, namun untuk kepentingan perencanaan pembangunan wilayah pesisir, segenap pengaruh-pengaruh atau keterkaitan tersebut harus dimasukkan pada saat menyusun perencanaan pembangunan wilayah pesisir.

e. Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, ketepaduan mengandung tiga dimensi : sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (horizontal integration); antar tingkatan pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (vertical integration).

Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, yang melibatkan bidang ilmu : ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir

pada dasarnya terdiri dari sistem sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis.

Seperti diuraikan di atas, bahwa wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (mangroves, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir, dan lainnya) yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di lahan atas (upland areas) maupun laut (oceans). Kondisi empiris semacam ini mensyaratkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu (PWPLT) harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis (ecological linkages) tersebut, yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir.

Mengingat bahwa suatu pengelolaan terdiri dari tiga tahap utama : perencanaan, implementasi, dan monitoring dan evaluasi, maka jiwa/ nuansa keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.

3.1.2 Pembangunan Infrastruktur

a. Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah sektor pembangunan yang sangat penting dalam strategi pembangunan nasional maupun daerah. Selain pengaruhnya terhadap pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pembangunan infrastruktur juga berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Prasarana perhubungan yang memadai selain akan meningkatkan produktivitas juga akan mengurangi faktor congestion dan polusi udara yang berlebihan. Prasarana limbah dan sampah yang mencukupi akan mengurangi secara berarti pencemaran lingkungan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Lebih lanjut pembangunan infrastruktur termasuk aspek kualitasnya juga harus didasarkan atas prinsip permintaan dan penawaran yang realistis. Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mengatasi kelangkaan pada sektor-sektor dan wilayah yang benar-benar membutuhkannya. Ini perlu dipahami karena selain melibatkan dana investasi yang relatif besar, pembangunan infrastruktur juga mengandung resiko yang

tinggi. Kesalahan dan ketidaktepatan dalam pengalokasian dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi makro. Infrastruktur pembangunan terdiri dari dua jenis, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur fisik baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dalam pengertian ini meliputi semua prasarana umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih dan sanitasi, serta pembuangan limbah. Sedangkan infrastruktur sosial antara lain meliputi prasarana pendidikan dan kesehatan (Ramelan, 1997).

Definisi pembangunan, baik dalam wacana kontekstual teoritik maupun praktik, relatif bervariasi bahkan tidak jarang diantara berbagai konsep dan implementasinya satu sama lain saling bertentangan. Namun demikian, secara umum dapat disebutkan bahwa definisi pembangunan adalah segenap upaya (efforts) yang teratur, konsisten, bertahap, dan berkelanjutan yang dikoordinasikan oleh pemerintah dalam kerangka penyelesaian permasalahan (problems solving) di suatu lokasi tertentu (negara, propinsi, kabupaten, dan kota). Definisi pembangunan juga dapat berupa kegiatan investasi. Dalam hal ini, investasi adalah pemanfaatan sumber daya (seperti uang/dana) pada saat ini untuk mendapatkan manfaat (termasuk keuntungan) pada masa akan datang.

Merujuk pada pengertian atau definisi mengenai infrastruktur dan pembangunan di atas, selanjutnya pengertian pembangunan infrastruktur atau kegiatan investasi infrastruktur adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya pada saat ini untuk mendapatkan manfaat berupa peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial suatu masyarakat pada masa akan datang.

b. Masalah dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur

Secara umum, masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di bidang infrastruktur adalah : kekurangefisienan dalam pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat, kekurangmampuan dalam memelihara prasarana yang telah ada, ketergantungan yang sangat tinggi pada dana pemerintah, kekurangtanggapan terhadap keinginan dari pengguna jasa, dan keterbatasan untuk memberi manfaat yang positif bagi masyarakat kurang mampu.

Pemeliharaan adalah salah satu kegiatan yang sangat penting terutama untuk menjaga dan mempertahankan fungsi infrastruktur yang sudah ada. Pemeliharaan prasarana di negara-negara berkembang umumnya kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Ini dapat dilihat dari kondisi jalan yang cepat memburuk dan kapasitas tenaga listrik yang menurun drastis.

Kekurangmampuan untuk memperhitungkan baik secara kuantitas dan kualitas jasa infrastruktur yang diinginkan masyarakat merupakan tantangan lain yang dihadapi negara-negara berkembang terutama yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kekurangmampuan untuk memperhitungkan tenaga listrik yang dibutuhkan misalnya telah mengakibatkan tertundanya peluang-peluang usaha yang seharusnya dapat diraih. Agar dapat meraih peluang secara cepat, sektor swasta harus memasang pembangkit tenaga listrik sendiri. Investasi pembangkit tenaga listrik yang dilakukan secara terpisah akan menciptakan banyak fixed cost yang sebenarnya dapat ditekan apabila dibangun secara terpusat.

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh pemerintah di negara-negara berkembang adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar infrastruktur yang dibangun dapat dinikmati oleh masyarakat luas termasuk golongan masyarakat kurang mampu. Ada dua kesalahpengertian yang banyak dilakukan oleh perencana pembangunan dalam merancang kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat kurang mampu. Pertama, masyarakat kurang mampu sering diidentikkan dengan ketidakmampuan untuk membeli jasa pelayanan. Survai yang dilakukan di Brasil menunjukkan bahwa kemauan masyarakat untuk membayar sambungan air bersih adalah empat kali lipat dari biaya yang dibutuhkan. Di Bandung, rumah tangga miskin yang harus membeli air bersih dari pedagang keliling ternyata membayar sekitar 60 kali lebih besar dibandingkan harga air dari PAM dan hampir 20 kali lebih besar seperti yang terjadi di Manila dan Ho Chi Mint. Kedua, sebagai akibat dari kesalahan cara berpikir ini kapasitas pelayanan yang dibangun menjadi terbatas, tarif jasa prasarana ditetapkan jauh di bawah biaya yang dikeluarkan, dan subsidi yang diberikan justru dinikmati oleh kalangan menengah dan atas.

3.1.3 Keterkaitan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pembangunan Infrastruktur

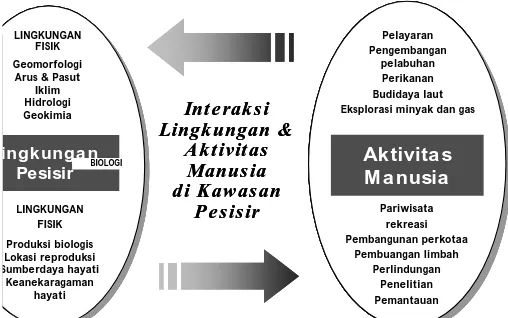

Keunikan dan beragamnya sumberdaya wilayah pesisir dan laut serta interaksi yang erat namun cukup kompleks antara lingkungan dan aktivitas manusia di wilayah pesisir (Gambar 2) mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, tidak terkotak-kotak atau sektoral. Secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis dan hubungan fungsional baik antar ekosistem di dalam wilayah pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir (mangrove, misalnya), cepat atau lambat, akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya, jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, permukiman, dan lain-lain) di lahan atas dari suatu sistem DAS (daerah aliran sungai) tidak dilakukan secara arif (berwawasan lingkungan), maka dampak negatifnya akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut.

Gambar 3.2 Interaksi Lingkungan & Aktivitas Manusia di Kawasan Pesisir

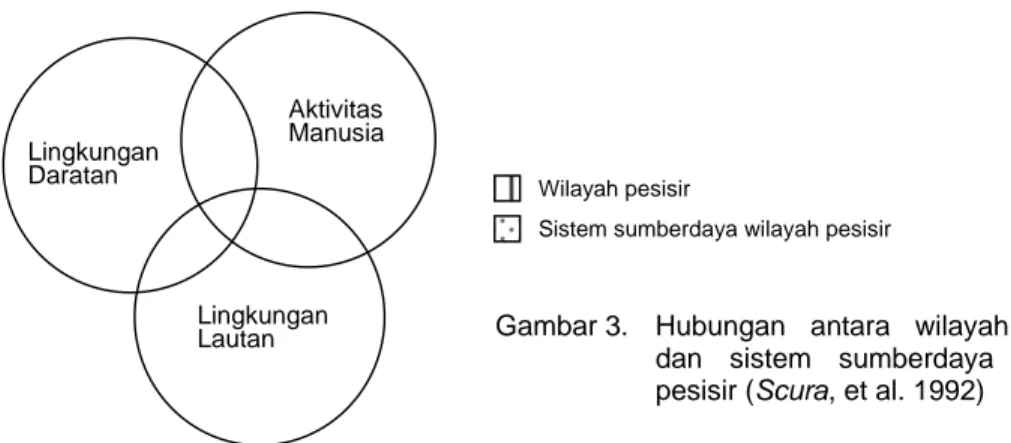

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, pusat perhatian adalah pada kawasan interseksi (peralihan) daratan dan lautan dimana terdapat aktivitas manusia yang berinterkasi baik dengan lingkungan lautan maupun daratan (Scura et al. 1992), sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.

Gambar 2. Interaksi Antara Lingkungan dan Aktivitas Manusia di Wilayah Pesisir (Chua,1993)

Aktivita s

M a nusia

Pelayaran Pengembangan pelabuhan Perikanan Budidaya laut Eksplorasi minyak dan gasPariwisata rekreasi Pembangunan perkotaa Pembuangan limbah Perlindungan Penelitian Pemantauan ingkunga n Pesisir LINGKUNGAN FISIK Geomorfologi

Arus & Pasut Iklim Hidrologi Geokimia LINGKUNGAN FISIK Produksi biologis Lokasi reproduksi Sumberdaya hayati Keanekaragaman hayati

Int e rak s i

Lingk ungan &

A k t ivit as

Manus ia

d i Kaw as an

P e s is ir

Aktivita s

M a nusia

Pelayaran Pengembangan pelabuhan Perikanan Budidaya laut Eksplorasi minyak dan gasPariwisata rekreasi Pembangunan perkotaa Pembuangan limbah Perlindungan Penelitian Pemantauan

Aktivita s

M a nusia

Pelayaran Pengembangan pelabuhan Perikanan Budidaya laut Eksplorasi minyak dan gasPariwisata rekreasi Pembangunan perkotaa Pembuangan limbah Perlindungan Penelitian Pemantauan ingkunga n Pesisir LINGKUNGAN FISIK Geomorfologi

Arus & Pasut Iklim Hidrologi Geokimia LINGKUNGAN FISIK Produksi biologis Lokasi reproduksi Sumberdaya hayati Keanekaragaman hayati ingkunga n Pesisir LINGKUNGAN FISIK Geomorfologi

Arus & Pasut Iklim Hidrologi Geokimia LINGKUNGAN FISIK Produksi biologis Lokasi reproduksi Sumberdaya hayati Keanekaragaman hayati

Int e rak s i

Lingk ungan &

A k t ivit as

Manus ia

d i Kaw as an

P e s is ir

Gambar 3.3 Interaksi Daratan, Lingkungan & Aktivitas Manusia di Kawasan Pesisir

Dua alasan utama mengapa diperlukan pendekatan yang terpadu, dan juga menyeluruh, dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya pesisir, yaitu: (1) pemanfaatan ruang dan sumberdaya wilayah pesisir, juga kegiatan serupa pada wilayah daratan, dapat berdampak pada lingkungan pesisir; dan (2) suatu sektor kegiatan (pemanfaatan ruang dan sumberdaya) wilayah pesisir dapat berdampak pada sektor kegiatan wilayah pesisir lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep keterkaitan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan pembangunan infrastruktur didasarkan atas definisi masing-masing sebagai berikut :

• Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

• Pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya pada saat ini untuk mendapatkan manfaat berupa peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial suatu masyarakat pada masa akan datang.

Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan terutama berupa :

Lingkungan Daratan Lingkungan Lautan Aktivitas Manusia Wilayah pesisir

Sistem sumberdaya wilayah pesisir

Gambar 3. Hubungan antara wilayah pesisir dan sistem sumberdaya wilayah pesisir (Scura, et al. 1992)

• Adanya kesamaan tujuan antara pengelolaan wilayah pesisir dan pembangunan infrastruktur yaitu untuk pencapaian pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan secara berkelanjutan (optimal dan lestari). Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai salah satu bagian terpenting dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

• Adanya keterkaitan yang bersifat sistematis dan sinergis, yakni bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dapat tercipta apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang sistematis dan bersinergi dengan berbagai aspek pembangunan wilayah pesisir lainnya (keseimbangan ekologi, sosial budaya, ekonomi, fisik, dan kelembagaan).

3.2 Tinjauan Peraturan dan Kebijakan/ Program tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kaitannya dengan Pembangunan Infrastruktur

a. Peraturan yang Terkait

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dan mempengaruhi kewenangan daerah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1

Daftar Perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir

No Perundang-undangan Nomor/ Tahun

Perihal

1 UU Pokok Perairan 4/1960*)

6/1996

Mengatur Semua Sumber Daya Perairan Pesisir Di Bawah Yurisdiksi Pemerintah Pusat dan Digunakan untuk Kesejahteraan Masyarakat

2 UU Pokok Kehutanan 5/1967 Ketentuan Pokok Mengenai Pengelolaan Hutan

3 UU Pokok Pertambangan 11/1967 Ketentuan Pokok Mengenai Pengelolaan Tambang

4 UU Tentang Minyak Dan Gas

8/1971 Ketentuan Pokok Mengenai Perusahaan Umum dan Gas

5 UU Tentang Landas Kontinen

1/1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia

6 UU Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

5/1974 Devolusi Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Jurisdiksi Pemerintah Daerah Tingkat I Dan II serta Sistem Pemerintahan Daerah

7 UU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

4/1982* Ketentuan Pokok tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

8 UU Pokok Pertahanan Dan Keamanan Nasional

20/1982 Ketentuan Pokok tentang Pertahanan Dan Keamanan Nasional serta Mobilisasi Penduduk

9 UU Tentang ZEE 5/1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

10 UU Pokok Perindustrian 5/1984 Aturan Dasar Pembangunan Industri

11 UU Pokok Perikanan 9/1985 Aturan Dasar Pengelolaan Perikanan

12 UU Pokok Listrik 15/1985 Aturan Dasar Tentang Pengelolaan Sumber Daya Listrik

13 UU Konservasi Sumber Daya Hayat

5/1990 Ketentuan Pokok tentang Pengelolaan Kawasan Lindung serta Konservasi Sumber Daya Hayati Dan

Ekosistemnya

14 UU Tentang Pariwisata 9/1990 Ketentuan Pokok tentang Pembangunan Pariwisata

15 UU Tentang Pertanian 12/1992 Ketentuan Pokok tentang Sistem Pertanian dan Budidaya

16 UU Tentang Karantina Ternak, Ikan, Tanaman

16/1992 Ketentuan Pokok Tentang Prosedur Karantina Hewan Ternak, Ikan Dan Hasil Pertanian

Daya Air Pengelolaan, Pemanfaatan, Pengendalian Sumber Daya Air .

18 UU Tentang Pelayaran 21/1992 Ketentuan Pokok Tentang Sistem Pelabuhan Dan

Pelayaran 19 UU Tentang Penataan

Ruang

24/1992 Ketentuan Pokok Tentang Perencanaan Dan Pengelolaan Ruang Dan Komprehensif Dengan Pendekatan

Pengelolaan Spasial Dan Sumber Daya Daratan

20 UU Tentang

Keanekaragaman Hayati

5/1994 Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati

21 UU Pemerintahan Daerah 22/1999*)

32/2004

Menetapkan Kewenangan Propinsi Untuk Mengelola 12 Mil Laut Dari Garis Pantai, Dan 1/3 Untuk Kabupaten/ Kota

22 UU Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah

25/1999*) 33/2004

Penerimaan Negara Dari SDA Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum, Dan Perikanan Dibagi 80% Ke Daerah Dan 20% Ke Pusat

23 Peraturan Pemerintah 17/1974 Pengendalian Implementasi Ekksplorasi Dan Eksploitasi

Minyak Dan Gas Lepas Pantai

24 Peraturan Pemerintah 29/1986 Analisa Dampak Lingkungan

25 Peraturan Pemerintah 28/1985 Perlindungan Hutan

26 Peraturan Pemerintah 6/1988 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Daerah Dan

Sektor

27 Peraturan Pemerintah 20/1990 Pengendalian Dan Pencemaran Air

28 Peraturan Pemerintah 51/1993 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bagi Setiap

Usaha Atau Kegiatan Baru Yang Membahayakan Lingkungan.

29 Peraturan Pemerintah 25/2000 Kewenangan Pemerintah Untuk Pengaturan Batas-Batas

Maritim, Penetapan Standar Pengelolaan Pesisir Pantai Dan Pulau-Pulau Kecil, Penegakan Hukum Di Laut

30 Keputusan Presiden 32/2000 Pengelolaan Kawasan Lindung Dan Kawasan

Penyangga.

31 Keputusan Presiden 77/1995 Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan

Berdasarkan tinjauan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir di atas, nampak bahwa dari berbagai peraturan tersebut penjelasan tentang kaitan langsung pengelolaan wilayah pesisir dengan pembangunan infrastruktur masih terbatas pada listrik. Pengelolaan wilayah pesisir lebih banyak berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan sektoral (seperti perairan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata) yang di dalamnya terdapat infrastruktur yang dibangun sesuai kebutuhan kegiatan-kegiatan tersebut secara sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum mengkaitkan secara langsung dan terpadu antara pengelolaan wilayah pesisir dengan pembangunan infrastruktur.

b. Kebijakan dan Program

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) 1992 di Rio de Janeiro dengan rencana aksi globalnya yang dikenal dengan Agenda 21, khususnya Bab 17 tentang rencana aksi “Protection of Oceans, All Kind of Seas, including Closed and Semi-Closed Seas, and Coastal Areas and the Protection, Rational Uses and Development of Their Living Resources” telah keluar dengan suatu kesepakatan, bahwa untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat multi dimensi (sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan) di wilayah pesisir, diperlukan suatu pendekatan yang bersifat menyeluruh (holistic) dan terpadu (integrated). Konsepsi pengelolaan dimaksud selanjutnya dikenal dengan ”Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT)” atau ”Integrated Coastal Management (ICM)”, sebagai paradigma yang komprehensif dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir untuk menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir.

Di Indonesia, kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan pada dasarnya mengacu pada tujuan jangka panjang yang antara lain meliputi :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha

2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan

3. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan

4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan

Adapun sasaran pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua (PJP II) adalah terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional dalam wawasan nusantara, terciptanya industri kelautan yang kukuhdan maju yang didorong oleh kemitraan usaha yang erat antara badan usaha koperasi, negara dan swasta serta pendayagunaan sumber daya laut yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju dan profesional dengan iklim usaha yang sehat, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terwujud kemampuan untuk mendayagunakan potensi laut guna peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal, serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

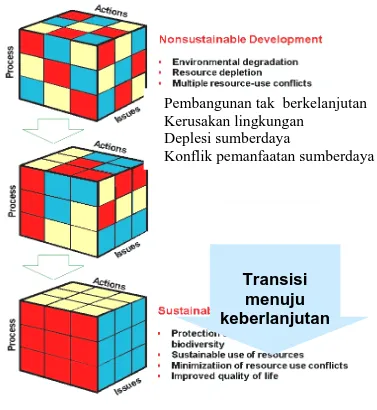

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan wilayah pesisir dan kelautan di atas, selanjutnya dijabarkan menjadi program Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan laut, menekan resiko atau kerentanan wilayah pesisir serta masyarakat berikut infrastruktur dan kegiatan sosial-ekonominya baik terhadap berbagai ancaman bencana alam (natural hazard), seperti badai gelombang (tsunami), erosi pantai dan banjir, maupun dari dampak negatif aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (pembangunan) itu sendiri, serta untuk memelihara proses ekologis dasar, sistem pendukung kehidupan, dan keanekaragaman hayati wilayah pesisir dan laut. Gambar 2.1 menunjukkan skema fungsi PPT sebagai jembatan menuju keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir.

Gambar 3.4 PPT : kerangka kerja dari ”Blueprint” Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir (Chua, 1993)

Dengan kata lain, karakteristik program PPT hendaknya memiliki enam karakteristik utama yaitu :

1. PPT hendaknya memiliki batas fisik (geografis) yang jelas dari kawasan yang akan dikelolanya, baik batas yang tegak lurus maupun yang sejajar garis pantai. Batasan wilayah pesisir dapat ditentukan menurut kepentingan perencanaan dan untuk kepentingan pengelolaan sehari-hari (day-to-day management). Biasanya batas wilayah pesisir untuk kepentingan perencanaan, daerahnya lebih luas daripada batas wilayah pesisir untuk kepentingan pengelolaan sehari-hari.

2. PPT bertujuan untuk meminimalkan konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan sumber daya, sehingga diperoleh keuntungan (manfaat) secara optimal dan berkesinambungan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

Transisi menuju keberlanjutan Pembangunan tak berkelanjutan Kerusakan lingkungan

Deplesi sumberdaya

Konflik pemanfaatan sumberdaya

Pembangunan berkelanjutan

Perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati Pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan Minimisasi konflik pemanfaatan sumberdaya Peningkatan kualitas hidup

3. PPT merupakan suatu proses yang terus-menerus dalam jangka panjang. PPT bersifat dinamis, sehingga umumnya memerlukan perbaikan dan penyesuaian rencana dan programnya. Dengan kata lain, PPT adalah bukan program sesaat (one time program)

4. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan pesisir disusun berdasarkan pada karakteristik dan dinamika (the nature) termasuk keterkaitan ekologis dari kawasan pesisir, baik yang bersifat biogeofisik kimiawi maupun sosial-ekonomi-budaya dan politik.

5. Pelaksanaan PPT tidak mungkin didekati secara monodisiplin, tetapi harus menggunakan pendekatan interdisiplin keilmuan: ekologi, ekonomi, keteknikan (engineering), sosiologi, dan lainnya.

6. Harus ada tatanan kelembagaan yang khusus menangani pengelolaan kawasan pesisir, terutama untuk mengamankan tahap perencanaan dan pemantauan serta evaluasi.

Agar suatu program PPT dapat diimplementasikan, maka PPT harus bersifat praktis, dan harus menghasilkan keluaran (output) yang nyata secara berkelanjutan bagi masyarakat pengguna (stakeholders). Untuk memperoleh dukungan masyarakat pengguna, maka program PPT harus dijabarkan dari permasalahan dan potensi sumber daya yang ada di kawasan pesisir tersebut.

Menurut Dahuri, R. dan Rais, J. (2004 : 243-244), pengalaman Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu di negara-negara Asia dan juga seluruh dunia, telah menunjukkan bahwa beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam program PTT adalah :

a. Memahami bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah mutlak perlu diupayakan oleh pemerintah

b. Menggunakan cara kerja yang transparan, partisipasi aktif, dan demokrasi, serta melibatkan orang-orang yang dapat berperan serta dalam perencanaan dan implementasinya.

c. Menggunakan suatu strategi isu yang sedang berkembang dan dengan pendekatan terpadu.

d. Kerja pada tingkat nasional dan lokal, dengan hubungan yang erat di antara kedua tingkat tersebut.

e. Dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk lingkaran, sehingga komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi dapat secara terus-menerus berlangsung.

f. Membangun suatu kelompok masyarakat para pendukung yang dapat secara aktif menyokong, menggunakan, dan memberi masukan dalam pengelolaan pesisir yang efektif.

g. Membangun kemampuan untuk pengelolaan tingkat lokal

h. Menggunakan sumber informasi terbaik yang tersedia untuk membuat keputusan.

Berdasarkan tinjauan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu di atas, nampak bahwa walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, pembangunan infrastruktur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan program pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Bahkan, jika keterpaduan pembangunan antar sektor (permukiman, industri, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata) menjadi tujuan dalam rangka terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, maka pembangunan infrastruktur yang sistematis seyogyanya menjadi alternatif terbaik yang lebih tepat untuk dipriotitaskan dibandingkan pembangunan sektor yang salah satunya lebih cenderung mengundang konflik kepentingan.

3.3 Penyususnan Rencana Pengembangan Pembangunan Infrastruktur

Setelah analisa identifikasi potensi, kondisi, isu dan permasalahan selesai dilaksanakan, maka tahap kegiatan berikutnya adalah penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur yang merupakan acuan dalam pengembangan Daerah Aliran Sungai di Kawasan Pesisir Teluk Palabuhanratu.

Pengembangan ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan pemecahan yang efektif berdasarkan semua informasi terkait yang tersedia, menganalisa kelayakannya secara umum, dan menyajikannya dalam suatu bentuk yang dapat ditindak lanjuti. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pengembangan ini adalah tercapainya optimasi pemanfaatan sumber daya alam,

khususnya sumber daya air dan lahan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Metode yang akan dipakai didalam penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur diii kawasan Pesisir Teluk Palabuhanratu adalah Dari beberapa model matematis yang telah dikembangkan, dipilih model Analytic Hierarchy Process (AHP) yang mampu mengakomodir berbagai kriteria yang saling mempengaruhi (kriteria majemuk). Kriteria majemuk adalah suatu metode pengambilan keputusan terhadap suatu masalah atau tujuan berdasarkan beberapa kriteria yang berpengaruh terhadap masalah tersebut. Mengingat tujuan masih bersifat umum, maka perlu dijabarkan dalam beberapa kriteria yang masing-masing mempunyai sub kriteria dan sub sub kriteria hingga diperoleh suatu hirarki dari tujuan tersebut. Analis Hirarki dimaksudkan untuk penyusunan bobot berdasarkan hirarki tujuan dalam kriteria dan sub kriterianya.

Secara teknis AHP merupakan pendekatan nilai karakteristik pada perbandingan pasangan membentuk cara untuk melakukan kalibrasi dari skala numerik, terutama pada daerah baru yang tidak memiliki pengukuran perbandingan kuantitatif. Pengukuran konsistensi memungkinkan untuk mengembalikan modifikasi pertimbangan menjadi bentuk semula dan menambah konsistensi keseluruhan. Peran serta beberapa orang memungkinkan untuk membuat kesamaan di antara perbedaan pendapat. Hal ini dapat menimbulkan adanya dialog keinginan apa yang terbentuk. Kesepakatan di antara beberapa pertimbangan menggambarkan adanya pengalaman yang berbeda.

Secara garis besar prosedur AHP dilakukan dalam empat langkah yaitu :

1. Melakukan pembobotan kriteria 2. Melakukan pembobotan alternatif

3. Menyusun bobot terhadap keseluruhan susunan 4. Memeriksa konsistensi

Tabel 3.2Skala Penilaian Tingkat Kepentingan Pasangan Faktor. Nilai Dengan Angka Skala Kepentingan Definisi Keterangan 1 Equally Important

Sama penting Kedua faktor mempunyai dukungan yang sama pentingnya terhadap tujuan

3 Moderately more Important

Sedikit lebih penting Terlihat nyata pentingnya faktor tersebut dibanding faktor lainnya, tetapi tidak meyakinkan

5 Strongly more

Important

Perlu dan kuat kepentingannya

Jelas dan nyata faktor tersebut lebih penting dari yang lainnya

7 Very Strongly

more Important

Menyolok kepentingannya

Jelas, nyata dan terbukti faktor tersebut jauh lebih penting dari yang lain

9 Extremely more

Important

Mutlak penting Jelas, nyata dan terbukti secara meyakinkan faktor tersenbut sangat penting dalam permufakatan

2, 4, 6, 8 Nilai tengah antara dua

pertimbangan di atas yang berdekatan

Jika diperlukan nilai kompromistis

Pembuatan Struktur Hirarki Model Ahp :

Struktur hirarki dibuat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pada umumnya, langkah pembuatan struktur AHP adalah sebagai berikut :

2. Membuat kriteria yang akan digunakan.

3. Menentukan sub kriteria dari masing-masing kriteria.

4. Menentukan pilihan model yang akan disusun.

Ada tiga pilihan model yang dapat dikerjakan yaitu :

- Model Library, artinya menyusun model dari contoh yang telah ada lalu mengganti kriteria dan alternatifnya.

- Structuring, artinya menyusun model dari struktur dasar seperti identifikasi beberapa tujuan, kelebihan dan kekurangan tersebut, identifikasi alternatif dan sebagainya sehingga dipilih beberapa alternatif yang akan dievaluasi.

- Direct, artunya menyusun model langsung dengan hierarki dan alternatif yang telah ditentukan.

5. Memasukkan alternatif program yang akan ditinjau prioritasnya.

6. Setelah semua alternatif program dimasukkan, maka struktur hirarki akan terbentuk. Langkah selanjutnya adalah pembobotan pada masing-masing kriteria, sub kriteria dan alternatif itu sendiri.