BAB II

2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Jaringan

Adalah suatu sistem yang berupa jaringan prasarana transportasi di dalam suatu wilayah yang berfungsi mempermudah pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efisiensi sistem jaringan adalah dengan pembangunan aksesibilitas baru dan meningkatkan kapasitas prasarana yang ada.

Jaringan transportasi seringkali dijadikan tolak ukur kemajuan suatu wilayah, yang paling jelas adalah semakin baik jaringan transportasi di suatu wilayah semakin tinggi nilai lahan di suatu wilayah tersebut. Sesuai dengan perannya dalam pembangunan ekonomi, jaringan transportasi juga dapat memicu pembangunan. Sistem jaringan itu sendiri terdiri dari lintas (link), simpul (node) dan simpul/titik transfer (transfer node). a. Lintas atau Ruas

Lintas merupakan representasi dari jaringan prasarana yang dibagi menjadi 4 jenis prasarana (moda transportasi) yaitu moda jalan, kereta api, laut dan penyebrangan. Jaringan prasarana kereta api hanya terdapat di pulau Sumatera dan Jawa karena di pulau lain moda ini belum ada. Untuk rencana atau evaluasi pengembangan moda kereta api dapat ditambahkan di masing-masing pulau.

b. Simpul atau Terminal

Simpul pada suatu pemodelan transportasi dapat berarti suatu kota, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara atau persimpangan. Simpul pada perangkutan barang dapat berarti lebih karena pada simpul ini terdapat delay (keterlambatan) baik akibat kapasitas simpul tersebut maupun akibat adanya perpindahan moda.

c. Titik Perpindahan atau Interchange

Titik perpindahan atau transfer adalah lokasi di mana perpindahan antarmoda pada perangkutan barang dapat terjadi. Terdapat dua jenis perpindahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di Pulau Jawa, titik perpindahan terdapat pada simpul kota yang mereprentasikan pergerakan atau perpindahan antar moda darat.

2.2 Terminal

Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar sistem dan merupakan komponen penting dalam sistem transportasi. Terminal juga merupakan prasarana yang memerlukan biaya besar dan merupakan tempat kemungkinan terjadinya kongesti (kemacetan).

Fungsi utama terminal transportasi adalah untuk memberikan fasilitas keluar masuk dari lalu lintas barang atau penumpang dari dan menuju sistem. Berikut ini adalah fungsi-fungsi terminal transportasi :

x Memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transport serta membongkar atau menurunkannya.

x Memindahkan dari satu kendaraan ke kendaraan lain.

x Menampung penumpang atau barang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. x Kemungkinan untuk memproses barang seperti menimbang, membungkus

serta memilih rute untuk diangkut. x Menyediakan kenyamanan penumpang. x Menyapkan dokumen perjalanan.

(Sumber : Edward K. Morlok, 1978)

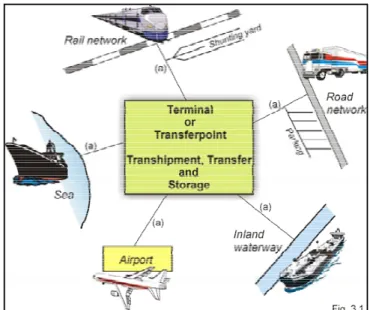

Terminal atau transfer point ialah suatu tempat yang mampu menerima beberapa moda transport yang berbeda dengan tujuan untuk mengatur perpindahan moda angkutan (dari suatu moda ke moda yang lain) dan sebagai tempat penyimpanan muatan sementara.

Menurut Innovative Technologies for Intermodal Transfer Points, terminal ini tergabung dalam suatu jaringan transportasi yang digambarkan sbb:

Jaringan yang optimum diperoleh ketika akses menuju jaringan (a) telah tersedia dan bersifat paling minimum (dari segi jarak). Situasi ideal terjadi bila jaringan melintasi atau berdekatan dengan terminal.

2.2.1 Klasifikasi Terminal

Sistem terminal merupakan sesuatu yang unik, masing-masing jenis terminal memiliki desain dan metode operasi yang khusus yang jarang terdapat di tempat lain. Tetapi pada dasarnya terminal dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifat pelayanannya yaitu antara terminal penumpang dan terminal barang. Karakteristik jenis-jenis terminal menurut jenis angkutannya dapat dibedakan menjadi :

a. Terminal Penumpang

Karakteristik umum terminal penumpang adalah biasanya memiliki waktu pelayanan yang lebih cepat karena penumpang dapat bergerak sendiri tanpa harus digerakkan dengan alat-alat bongkar muat seperti pada terminal barang. b. Terminal barang

Terminal barang pada dasarnya berbeda dari terminal penumpang dalam satu hal penting yaitu barang harus digerakkan seluruhnya dengan usaha dari operator terminal karena barang tidak dapat bergerak sendiri seperti penumpang. Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi yang cukup besar dalam desain dan operasi terminal barang. Salah satu diantaranya adalah pemprosesan barang di terminal lebih lama dibandingkan penumpang yang lebih mudah dan lancar tanpa memerlukan operator.

2.3 Terminal Peti Kemas

Terminal peti kemas merupakan salah satu jenis terminal barang yang khusus menagani kegiatan bongkar muat peti kemas. Pada terminal ini terdapat berbagai sarana yang diperuntukkan untuk menangani kegiatan bongkar muat peti kemas. Demi kelancaran proses tersebut terminal peti kemas memiliki tiga fasilitas utama :

1. Spoor/dermaga bongkar muat, tempat berhentinya kereta api atau kapal untuk melakukan bongkar muat peti kemas.

2. Container yard (lapangan penumpukan), untuk menyimpan atau menumpuk peti kemas. Areal ini juga termasuk gudang-gudang CFS (Container Freight

Station) tempat konsolidasi barang-barang.

3. Areal bongkar muat peti kemas, tempat ini terdiri dari alat-alat berat seperti

gantry crane, top loader yang tugasnya memindahkan peti kemas dari dan

ke kereta api atau kapal laut.

Pada terminal peti kemas hal utama yang membedakan dari terminal penumpang adalah objek pelayanannya yaitu peti kemas. Peti kemas adalah alat angkut barang tahan cuaca digunakan untuk mengangkut bermacam-macam barang, paket atau

barang curah. Angkutan menggunakan peti kemas mempunyai banyak keunggulan dibandingkan cara angkutan konvensional, antara lain :

x Proses bongkar muat lebih cepat karena bentuk yang sudah standar x Barang yang dikirim lebih aman terhadap kerusakan ataupun pencurian

x Peti kemas tidak memerlukan gudang tetapi cukup areal penumpukan karena peti kemas tahan terhadap cuaca

x Biaya yang dikeluarkan lebih kecil untuk setiap ton barang yang dikirim

Selain memiliki kelebihan angkutan barang dengan peti kemas juga memiliki kelemahan, antara lain :

x Memerlukan biaya yang besar khususnya untuk investasi fasilitas

x Rawan terhadap penyelundupan karena untuk mengeahui isinya peti kemas harus dibongkar

Peti kemas juga terdiri dari jenis-jenis tertentu sesuai dengan yang dibawanya, yaitu peti kemas umum, peti kemas dengan pengatur suhu, dan peti kemas khusus. Pada umumnya peti kemas dibuat dari material baja, alumunium atau FRP (Fiberglass

Reinforced Plastics). Peti kemas memiliki ukuran yang sudah ditetapkan, yaitu

berdasarkan standar ISO dalam satuan TEU (Twenty Feet Equivalent Units). Peti kemas dengan ukuran 20 ft sama dengan 1 TEU dan ukuran 40 ft sama dengan 2 TEU.

Dalam mekanisme pelayanan peti kemas ada dua mekanisme pelayanan peti kemas, yaitu :

x Full Container Load (FCL)

Untuk jenis ini muatan dalam peti kemas, dikirm hanya pada satu alamat penerima saja di pelabuhan tujuan.

x Less Container Load (LCL)

Pada sistem ini barang yang ada di dalam peti kemas dapat saja dari beberapa pengirim untuk beberapa penerima. Pengirim atau pemilik barang mengirim barang ke CFS (Container Freight Station), setelah barang terkumpul semua selanjutnya barang tersebut dimuat (stuffing) oleh petugas terminal untuk selanjutnya diangkut sesuai tujuan pengiriman.

Pemilik peti kemas dapat memilih sistem pelayanan mana yang diinginkannya sesuai dengan kebutuhannya.

Kapasitas dari suatu terminal petikemas harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal ini merupakan faktor penting yang menjamin kecocokan antara servis yang tersedia dan volume kargo yang dapat ditangani, dan akan mempengaruhi langsung terhadap level terminal, peralatan dan layout.

2.4 Fasilitas Terminal Peti Kemas

Fasilitas terminal peti kemas terbagi menjadi dua bagian, yaitu sarana untuk alat transportasi peti kemas dan sarana untuk fasilitas terminal. Sarana untuk alat transportasi peti kemas dapat berupa kereta api atau pun dermaga kapal. Sedangkan fasilitas terminalnya berupa alat bongkar muat peti kemas yang terdiri dari alat-alat berat seperti crane, fork lift, top loader, trailer dan lain-lain. Selain fasilitas bongkar muat juga terdapat fasilitas struktural terminal, yaitu lapangan penumpukan, gudang-gudang dan kantor administrasi. Semua fasilitas tersebut digunakan untuk memperlancar operasi dari sebuah terminal peti kemas. Fasilitas tambahan dapat juga disediakan tergantung dari kebutuhan terminal masing-masing.

Dua tipe loading unit yang dapat digunakan pada terminal barang adalah: x ITU (intermodal transport unit). Contoh nya container

x Truk atau trailer

Untuk loading unit diatas, terdapat dua skenario cara perpindahan barang yang dapat digunakan :

x LOLO (lift on – lift off) digunakan untuk ITU

x RORO (roll on – roll off) digunakan untuk teknologi/alat yang menggunakan roda

2.4.1 Apron Bongkar Muat

Pada terminal peti kemas yang menggunakan kereta api sebagai alat angkut utama, biasanya spoor bongkar muat hanya diperuntukkan untuk bongkar muat peti kemas. Sedangkan barang-barang konvensional biasanya dibawa dengan truk. Beda halnya dengan dermaga kapal, dermaga pada pelabuhan laut dibedakan menurut jenis muatannya. Dermaga dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Dermaga konvensional adalah dermaga yang digunakan untuk merapat atau sandar kapal-kapal konvensional.

2. Dermaga peti kemas adalah dermaga yang khusus digunakan untuk merapat atau sandar kapal-kapal yang membawa peti kemas.

3. Dermaga curah kering/cair, adalah dermaga khusus untuk barang-barang curah baik yang kering maupun cair.

2.4.2 Lapangan Penumpukan

Lapangan penumpukan adalah suatu areal yang disediakan untuk menampung peti kemas yang akan dibongkar atau muat dari dan ke kereta api. Lapangan penumpukan dibagi menurut fungsinya :

- Lapangan peti kemas impor - Lapangan peti kemas ekspor - Lapangan peti kemas kosong

Selain jenis-jenis diatas, areal penumpukan dapat dibagi-bagi lagi sesuai kebutuhan. Salah satu contoh adalah gudang-gudang CFS (Container Freight Station). Gudang-gudang CFS agak berbeda dengan lapangan penumpukan tapi masih dapat dikategorikan sebagai suatu tempat konsolidasi barang-barang. Pada gudang CFS barang-barang dapat dibongkar maupun dimuat kedalam suatu peti kemas.

2.4.3 Peralatan Bongkar Muat Peti Kemas

Peralatan bongkar muat peti kemas adalah peralatan khusus yang menangani proses bongkar muat peti kemas di terminal. Secara umum peralatan tersebut terdiri dari :

1. Container Crane, berfungsi sebagai alat untuk membongkar muat peti kemas dari kereta api ke areal bongkar muat atau sebaliknya.

2. Top loader, berfungsi menurunkan dan menaikkan peti kemas dari dan ke trailer atau untuk memindahkan peti kemas dari suatu tempat ke tempat lain. 3. Forklift, berfungsi untuk membongkar atau memuat barang dari atau ke dalam

peti kemas. Forklift juga dapat digunakan untuk memindahkan peti kemas yang kosong tetapi tidak untuk peti kemas yang telah terisi.

4. Trailer, berfungsi untuk mengangkut peti kemas ke dalam atau pun keluar terminal.

2.5 Efisiensi Terminal

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengefisiensian dari suatu terminal. Antara lain:

1. Cukup dekat dengan jaringan utama kereta api, jaringan jalan darat, dan jaringan kelautan

2. Cukup jauh dari daerah pemukiman, karakteristik ini sangat erat hubungannya dengan gangguan yang ditimbulkan oleh pengoperasian terminal, misalnya:

x Polusi udara x Polusi suara

x Kemacetan di jaringan jalan

Dengan demikian terminal di perkotaan harus dapat menghindari gangguan-gangguan di atas. Kapasitas dan kualitas dari suatu terminal haruslah sesuai dengan kebutuhan

shipper. Contohnya biaya pengangkutan, jadwal keberangkatan, dan waktu tunggu di

Pelayanan dari terminal itu sendiri harus sesuai dengan fungsinya, kostumer, jenis ITU, dan perekonomian daerah. Untuk itu, terminal yang ideal diharapkan memiliki antara lain:

x Peralatan bongkar muat x Kantor operator

x Depot untuk ITU (kontainer) x Tempat parkir kendaraan berat x Instalasi perawatan

x Gudang

Peningkatan kualitas terminal dapat dilakukan dengan cukup banyak cara dan sangat erat hubungannya dengan volume aktivitas terminal, tingkat kualitas dan tata letak dari terminal itu sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kualitas terminal antara lain:

x Tersedianya rel kereta api yang cukup panjang x Arus lalu lintas

x Pengefisiensian pengeluaran dan pemasukan administrasi x Pengefektifan pergerakan terminal

Tingkat kualitas dari suatu terminal dapat dilihat dari perbaikan pada waktu tunggu pada proses pengangkutan barang dari terminal sampai pelabuhan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

x Proses di terminal

x Tingkat sistem informasi terminal

x Tingkat performansi pengoperasian terminal x Organisasi dan administrasi

2.6 Transportasi Barang

Tujuan umum dari sistem transportasi perangkutan barang adalah untuk memastikan ketersediaan barang untuk produksi dan konsumsi di berbagai macam lokasi, ketersediaan sumber daya alam, serta kebutuhan penyalur dan konsumen atas barang. Di dalam sistem transportasi perangkutan barang banyak proses dapat diamati, dimana proses-proses tersebut memungkinkan fungsi yang diperlukan dapat terlaksana. Proses-proses ini terdiri dari banyak kegiatan yang dapat diamati dalam sistem transportasi perangkutan barang seperti pencampuran, sortir, penyimpanan, pengepakan, dan pengisian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan transportasi barang, antara lain :

1. Faktor lokasi. Lokasi sumber bahan mentah dan input untuk proses produksi akan menentukan tingkat pergerakan angkutan barang.

2. Tingkat perbedaan antara kebutuhan dan jumlah barang yang diproduksi.

3. Faktor fisik. Karakteristik dari bahan mentah dan produksi akhir mempengaruhi cara barang tersebut dipindahkan, baik dalam hal cara pengepakan maupun dalam hal pemilihan moda yang digunakan.

4. Faktor operasional. Kebijakan dalam jalur distribusi dan penyebaran geografis akan mempengaruhi kemungkinan penggunaan moda yang berbeda dan strategi pengiriman yang berbeda pula.

5. Faktor geografis. Lokasi dan kepadatan populasi dapat mempengaruhi distribusi produk akhir.

6. Faktor dinamis. Variasi permintaan dan perubahan selera pasar memiliki pengaruh yang kuat dalam perubahan pola pergerakan angkutan barang.

7. Faktor biaya. Karena barang yang didistribusikan merupakan barang ekonomi, maka biaya transportasinya diusahakan seminim mungkin agar tidak mengurangi nilai tambah barang tersebut.

Beberapa syarat angkutan yang diinginkan oleh pemilik barang, yaitu :

1. Aman, barang yang diangkut terhindar dari gangguan yang memungkinkan volumenya berkurang atau yang menyebabkan kerusakan pada barang yang diangkut.

2. Tepat waktu, waktu pengangkutannya tepat baik pada keberangkatannya, barang naik ke kapal dan waktu tiba di tempat tujuan.

3. Selamat, kondisi barang yang diangkut masih seperti semula, tidak terjadi perubahan pada bentuk dan mutu barang.

4. Murah, biaya angkutan per-satuannya dapat bersaing

Angkutan barang menurut kemasannya, secara umum terbagi dua, yaitu : 1. Angkutan non-Kontainer

Angkutan ini digunakan untuk pengiriman barang dalam bentuk padat yang dikemas dalam volume yang kecil, sehingga bisa diangkut dengan truk biasa, bukan dengan trailer.

2. Angkutan Kontainer (peti kemas)

Angkutan ini digunakan untuk pengiriman barang dalam bentuk padat yang sudah dikemas dengan volume yang besar atau dengan tonase yang besar pula. Truk yang digunakan juga khusus berupa truk trailer. Angkutan ini biasa digunakan untuk barang-barang dengan mutu ekspor. Angkutan container juga terbagi dua, yaitu FCL (Full Container Load) dan LCL (Less than Container

Load). Yang dimaksud FCL adalah container yang memiliki muatan satu jenis

yang diangkut dalam satu container. Sedangkan LCL adalah container yang berisi bermacam-macam muatan dengan berbagai variasi kubikasi yang diangkut dalam satu container.

Khusus kontainer, kemasan ini sangat cocok untuk pengangkutan barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi (multi moda). Hal ini memungkinkan pengangkutan barang langsung dari pabrik ke tujuan akhir, tanpa dibebani oleh berbagai masalah dalam proses pengangkutannya.

Karena itu, sistem container dapat digunakan untuk mengurangi biaya transportasi. Secara umum, pengurangan biaya total bisa didapat dari :

a. Pengurangan biaya pengepakan

Barang yang diangkut dengan container dapat langsung dimuat dan dikirim. Yang diperhitungkan adalah biaya menyewa container tersebut.

b. Pengurang biaya atas kerusakan barang

Kontainer terbuat dari bahan logam sehingga kerusakan barang dalam proses bongkar muat dapat ditekan sekecil mungkin.

c. Pengurangan kemungkinan barang hilang

Kontainer dilengkapi dengan sistem kunci yang kuat sehingga kemungkinan kehilangan barang dapat dikatakan tidak ada.

d. Pengurangan biaya asuransi

Kerusakan dan kehilangan barang dapat ditekan sehingga biaya asuransi pun secara otomatis dapat ditekan.

e. Pengurangan biaya pemerikasaan

Biaya pemerikasaan dapat ditekan karena container bersifat seperti gudang yang dapat dipindah-pindah.

f. Pengurangan biaya transit dan transfer

Kontainer terbuat dari logam dan bersifat sebagai gudang yang dapat dipindah-pindah serta dapat langsung dimuat ke moda pengangkut sehingga biaya transit dan transfer dapat ditekan. Tetapi diperlukan investasi yang cukup besar untuk membeli peralatan bongkar muat.

g. Pengurangan biaya servis pintu ke pintu

Pengiriman barang dapat dilakukan dengan hanya menggunakan saru container yang sama dari tempat asal sampai ke tempat tujuan dan dapat dilakukan dengan hanya satu dokumen saja sejak sampai dengan diserahkannya barang tersebut kepada penerima.

Tetapi, disamping keuntungan di atas, container juga mempunyai kekurangan, yaitu beratnya sendiri yang besar.

Secara Umum, ada beberapa pihak yang terlibat daalm pergerakan barang. Pihak-pihak tersebut adalah :

a. Shippers (pemilik barang), yaitu pihak yang memiliki barang yang akan diangkut. Biasanya adalah perusahaan produsen barang.

b. Buyers (pembeli), yaitu pihak yang membeli barang yang diangkut. Untuk perdagangan ke luar negeri, dapat disebut sebagai importir.

c. EMKL (ekspedisi Muatan Kapal Laut), yaitu jasa angkutan yang berwenang mengangkut barang hingga barang tersebut naik ke kapal, sekaligus mengurus dokumen-dokumen perjalanan barang tersebut.

d. Freight forwarder, yaitu pihak yang mengurus masalah angkutan barang yang akan digunakan dan mengurus dokumen-dokumen perjalanan barang tersebut hingga sampai ke Negara tujuan buyers. Forwarder juga dapat berperan sebagai EMKL.

2.7 Angkutan Barang Bandung-Jakarta

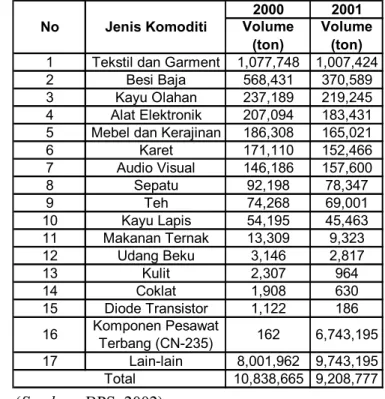

Dengan tingginya tingkat produksi ekspor di Jawa Barat, maka akan berhubungan erat pula dengan tingkat kebutuhan akan adanya angkutan barang. Semakin banyak volume komoditas-komoditas ekspor, maka akan semakin banyak pula pergerakan barang yang terjadi. Pada Tabel 2.1 ditunjukkan komoditas ekspor terbesar asal Jawa Barat yang secara langsung jumlahnya akan mempengaruhi pergerakan angkutan barang di daerah ini.

Tabel 2.1 Ekspor Jawa Barat Menurut Jenis Komoditi Utama (Tahun 2000-2001)

2000 2001

1 Tekstil dan Garment 1,077,748 1,007,424

2 Besi Baja 568,431 370,589

3 Kayu Olahan 237,189 219,245

4 Alat Elektronik 207,094 183,431

5 Mebel dan Kerajinan 186,308 165,021

6 Karet 171,110 152,466 7 Audio Visual 146,186 157,600 8 Sepatu 92,198 78,347 9 Teh 74,268 69,001 10 Kayu Lapis 54,195 45,463 11 Makanan Ternak 13,309 9,323 12 Udang Beku 3,146 2,817 13 Kulit 2,307 964 14 Coklat 1,908 630 15 Diode Transistor 1,122 186 17 Lain-lain 8,001,962 9,743,195 10,838,665 9,208,777 No 6,743,195 Volume (ton) Volume (ton) Jenis Komoditi Total Komponen Pesawat Terbang (CN-235) 16 162 (Sumber : BPS, 2002)

Menurut Tabel 2.1, terjadi penurunan ekspor komoditas utama propinsi Jawa Barat, Termasuk untuk komoditas tekstil dan garment. Walaupun secara volume turun, namun apabila dibandingkan dengan keseluruhan volume ekspor Jawa Barat, prosentase untuk komoditas tekstil dan garment mengalami kenaikan, dari 9.94% menjadi 10,94% dari keseluruhan volume ekspor yang ada.

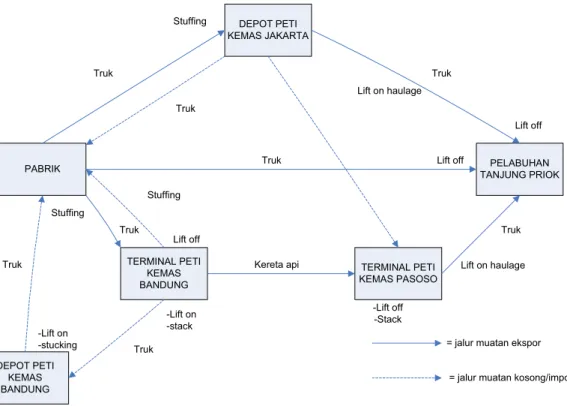

Saat ini telah ada Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi pintu utama keluarnya barang-barang ekspor dari Jawa Barat, untuk barang-barang yang menggunakan moda truk dan moda kereta api. Mekanisme pergerakan barang dari pabrik menuju pelabuhan tergambar dalam skema pada Gambar 2.2.

DEPOT PETI KEMAS JAKARTA PABRIK TERMINAL PETI KEMAS BANDUNG PELABUHAN TANJUNG PRIOK TERMINAL PETI KEMAS PASOSO DEPOT PETI KEMAS BANDUNG -Lift off -Stack -Lift on -stack Truk Stuffing Truk -Lift on -stucking Stuffing Truk Truk Stuffing Truk Lift off Kereta api Lift on haulage Truk Lift off Lift off Truk Lift on haulage Truk

= jalur muatan ekspor

= jalur muatan kosong/impor

Gambar 2.2 Skema pergerakan barang dari pabrik menuju Pelabuhan Tanjung Priok

(Sumber : LAPI-ITB, 2004)

Dalam skema tersebut terlibat beberapa pihak dalam mata rantai servis pergerakan angkutan batang Bandung-Jakarta. Pihak-pihak tersebut, adalah :

a. Freight forwarder dan EMKL, yang berwenang :

x Menghubungkan eksportir dengan pasar asing.

x Pembuat keputusan dalam memilih moda transportasi yang digunakan. x Membawa kontainer dari pabrik menuju TPKB atau langsung menuju

Pelabuhan Tanjung Priok.

x Memberikan masukan kepada Organda dalam menentukan tarif truk. x Mengurus dokumen-dokumen perjalanan.

b. PT. KAI (PT. Kereta Api Indonesia) di TPKB, yang berwenang : x Mengurus dokumen-dokumen perjalanan

x Bongkar muat kontainer x Penyimpanan kontainer

x Membawa kontainer dari TPKB menuju TPK Pasoso, dan sebaliknya. c. PT. MTI (PT. Multi Terminal Indonesia) di TPK Pasoso, yang berwenang :

x Menyiapkan alat, tenaga kerja serta area bongkar muat kontainer x Penyimpanan kontainer

x Berkoordinasi dengan PT. KAI mengenai masalah jadwal keberangkatan

x Membawa kontainer dari TPK Pasoso sampai ke dermaga Pelabuhan Tanjung Priok.

d. PT. JICT (PT. Jakarta International Container Terminal) di Pelabuhan Tanjung Priok, yang berwenang :

x Menyiapkan jadwal keberangkatan kapal x Bongkar muat kontainer

x Menaikkan kontainer ke atas kapal x Penyimpanan kontainer

Freight forwarder/EMKL mempunyai peranan penting dalam mengambil keputusan

dalam pemilihan moda. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengirim (shippers) menyerahkan sepenuhnya proses pengiriman barang dengan alasan kepraktisan. Namun tidak semua shippers menyerahkan masalah pengiriman kepada EMKL.

2.8 Angkutan kereta api

Kunci utama dari angkutan kereta api barang adalah keberadaan Terminal Peti Kemas Gede Bage Bandung (TPKB). TPKB yang didirikan pada tanggal 22 Desember 1987 ini berfungsi sebagai :

(1) Pelabuhan ekspor-impor.

(2) Tempat persinggahan dan distribusi peti kemas ekspor-impor.

(3) Tepat penyelesaian administrasi dan prosedur atas dokumen ekspor-impor (prinsip

on train is on board).

Keadaan yang masih terjadi di TPKB adalah :

1. Kereta api masih bergantung kepada angkutan truk dalam hal pengangkutan barang dari pabrik menuju TPKB. Hal ini berdampak pada penambahan biaya transportasi dan ketidakpraktisan angkutan kereta api.

2. Kereta api dari Gede Bage tidak memiliki akses langsung ke posisi sandar kapal di pelabuhan Tanjung Priok, namun hanya sampai ke TPK Pasoso yang berjarak 2 km ke pelabuhan. Akibatnya, peti kemas harus turun dari KA kemudian diangkut dengan truk ke posisi sandar kapal. Kontainer harus mengalami handling. Akibatnya, dari total handling cost, sebanyak 36% diantaranya harus membayar biaya tersebut.

3. Adanya batas waktu untuk memasukkan peti kemas ke kawasan pelabuhan (posisi sandar kapal) 9 jam sebelum keberangkatan kapal, yang disebut dengan

4. Tidak konsistennya prinsip on train on board serta penegakan aturan yang telah ditetapkan pada sejumlah landasan hukum pendirian TPKB Gede Bage. 5. Jadwal keberangkatan yang kurang memperhitungkan kebutuhan konsumen.

Khusus untuk masalah ini, terjadi karena keterbatasan infrastruktur dan prioritas kereta api barang yang lebih rendah dibandingkan dengan kereta api penumpang.

6. Kapasitas terbatas hanya pada container 20 feet dan 40 feet karena ukuran

hing cube dan ukuran jumbo tidak dapat melewati terowongan sasaksaat. 2.9 Angkutan Jalan Raya

Dari skema angkutan barang (Gambar 2.2) terlihat bahwa moda jalan raya (truk) mendominasi pergerakan walaupun peti kemas diangkut dengan KA. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, antara lain :

1. Truk memiliki akses langsung ke konsumen (pabrik). Sehingga tidak ada tambahan biaya untuk handling (sistem pengangkutan barang single handling). 2. Jadwal keberangkatan truk fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan jadwal

kedatangan kapal.

3. Waktu perjalanan dengan truk lebih singkat, hanya berkisar 3-4 jam saja. Lebih singkat dibandingkan dengan KA yang menghabiskan 6-7 jam untuk sampai TPK Pasoso, belum lagi biaya tambahan handling untuk perjalanan ke dermaga. Keunggulan lain yang dimiliki oleh pergerakan angkutan barang dengan truk didukung dengan adanya Jalan Tol Padalarang-Cikampek. Sehingga memudahkan pergerakan angkutan barang melalui jalan raya.

2.10 Transportasi Intermoda

Sejumlah karakteristik penting dari transportasi intermoda yang perlu dipahami (menurut MT convention), yakni:

- Perjalanan barang dengan 2 atau lebih moda transportasi, - Dilakukan dalam 1 kontrak,

- Dalam 1 dokumen, dan

- Oleh 1 penanggung jawab (MTO) untuk seluruh perjalanan.

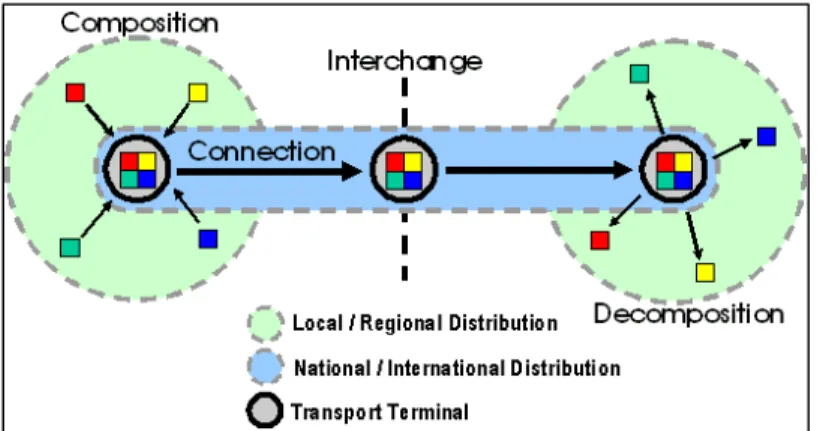

2.10.1 Rantai Transportasi Intermoda

Dalam jaringan transportasi intermoda yang baik, perlu adanya pembagian peran/fungsi dari setiap moda dan simpul transportasi sehingga terjadi pergerakan barang/orang yang efisien. Terdapat 4 definisi fungsi utama dalam transportasi intermoda (Rodrigue and Comtois1), yakni:

- Komposisi. Pengumpulan dan konsolidasi barang/penumpang di suatu terminal/simpul yang memungkinkan terjadinya interface intermoda antara sistem distribusi lokal/regional dan sistem distribusi nasional/internasional. - Koneksi. Pengaliran barang/penumpang diantara minimal dua terminal/

simpul. Efisiensi koneksi ini diperoleh dari economies of scale.

- Perpindahaan/Interchange. Proses perpindahan moda di suatu terminal. Fungsi utama dari intermoda dilakukan di terminal yang berperan menyediakan kontinuitas pergerakan dalam rantai transportasi.

- Dekomposisi. Proses pemisahan/fragmentasi barang/penumpang di terminal terdekat dari tujuan dan ditransfer ke dalam jaringan distribusi lokal/regional.

Gambar 2.3 Rantai Transportasi Intermoda

(Sumber: Rodrigue and Comtois)

2.10.2 Pembagian Peran antar Moda

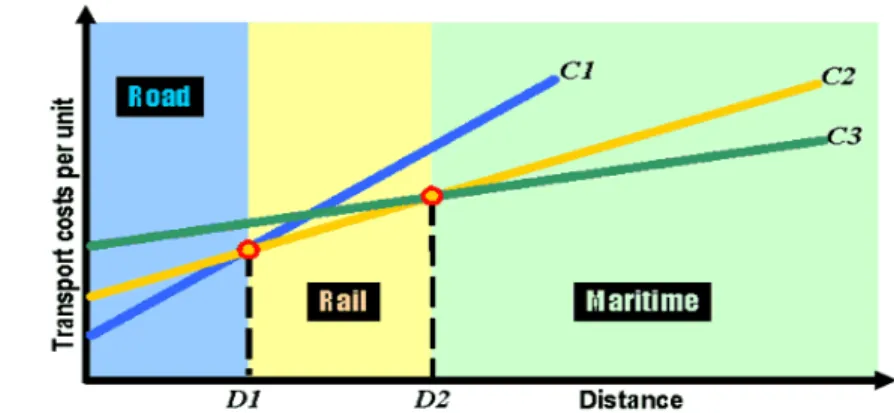

Transportasi intermoda merupakan usaha untuk meminimalkan biaya transportasi (waktu dan uang). Terdapat korelasi antara biaya transportasi, jarak perjalanan, dan pemilihan jenis moda transportasi yang digunakan, di mana umumnya moda jalan dipilih untuk jarak pendek, KA dipilih untuk jarak menengah, dan moda laut/udara dipilih untuk jarak jauh.

Pada Gambar 2.4 disampaikan ilustrasi perbandingan biaya transportasi diantara moda jalan, rel KA, dan laut, dengan masing-masing memiliki fungsi biaya C1, C2, dan C3. Moda jalan memiliki fungsi biaya transportasi yang lebih rendah untuk jarak pendek, namun biayanya naik lebih cepat dibandingkan moda rel dan laut seiring dengan bertambahnya jarak perjalanan. Pada titik jarak sejauh D1, maka akan lebih menguntungkan jika perjalanan menggunakan moda rel sampai dengan titik D2, dan selebihnya akan lebih menguntungkan jika menggunakan moda laut.

Gambar 2.4 Perbandingan Fungsi Biaya Transportasi Moda Jalan, Rel, dan Laut

(Sumber: Rodrigue and Comtois)

2.10.3 Indikator Kinerja Transportasi Intermoda

Tujuan pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi secara

intermoda selalu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi (minimize the cost) dan

efektifitas (maximize the benefit).

Ockwell (2001) mendefinisikan beberapa kategori indikator kinerja sistem transportasi intermoda sebagai berikut:

- biaya

- finansial (termasuk profitability),

- waktu perjalanan (termasuk waktu transit, frekuensi pelayanan, dan reliabilitas/ketepatan waktu pelayanan),

- kualitas pelayanan (kontrol kehilangan dan kerusakan/ control of loss and

damage = L & D), dan

- kemudahan penggunaan (termasuk administrasi, management aset, dan sumber daya manusia).

2.11 Biaya Transportasi

Menurut Edward K. Morlok 1995 : 380, biaya transportasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Biaya untuk siapa, dikelompokan sebagai berikut : a. Pemakai jasa

1) Harga langsung (ongkos, tol dan sebagainya); 2) Waktu yang dipakai;

3) Ketidaknyamanan penumpang;

4) Kehilangan atau kerusakan barang, dan 5) Hal lain yang ditanggung oleh pemakai jasa b. Pemilik sistem – operator

2) Biaya operasi, dan 3) Biaya pemeliharaan c. Bukan – pemakai

1) Perubahan nilai lahan, produktifitas dan sebagainya, dan

2) Penurunan tingkat lingkungan (misalnya kebisingan, timbulnya pencemaran baik terhadap lingkungan maupun udara/polusi, segi estetika dan sebagainya)

d. Pemerintah

1) Pemberian subsidi dan sumbangan modal, dan

2) Kehilangan hasil pajak (misalnya jika terdapat jalan ataupun fasilitas milik umum lainnya yang menggantikan fungsi suatu lahan, yang dari padanya didapat perolehan pajak).

e. Daerah

1) Bagi daerah biasanya tidak langsung, melainkan melalui suatu reorganisasi tata guna lahan, dan

2) Tingkat pertumbuhan yang terhambat 2. Biaya tetap dan biaya variabel.

Secara garis besar biaya transportasi dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Biaya tetap yaitu biaya yang tidak bergantung pada perubahan volume produksi. Contoh : penyusutan, biaya perawatan, gaji, bungan uang, biaya overhead.

b. Biaya variabel yaitu biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Contoh : penggunaan BBM, penggantian suku cadang, oli dan lain-lain.