BAB. III

PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN KAYU BAWANG

(Azadirachta excelsa (Jack) M. Jacobs)

(Agus Astho Pramono, Nanang Herdiana)PENDAHULUAN

Kayu bawang merupakan jenis asli Semenanjung Malaya, Sumatera, Malaysia, Kalimantan, Philipina, kepulauan Aru dan, New Guinea (Jacobs, 1961). Menurut Jacobs tanaman ini memiliki nama lain Melia excelsa atau Azadirachta integrifolia dan sering dikacaukan dengan genus Dysoxylum. Tanaman yang termasuk famili Meliaceae ini selain menghasilkan kayu yang berkualitas baik, hampir seluruh bagian tanamannya seperti benih, daun, bunga, buah, getah, akar, kulit akar dan bulu akarnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan (Pramono, 2001). Bagian-bagian dari tanaman ini mengandung azadirachtin, yang dapat digunakan sebagai insektisida (Mungkorndin, 1993). Selain itu, Awang & Shukor (1997), Anonymous (1997) dan Sharma (1998) menyebutkan bahwa bagian-bagian dari tanaman ini dapat digunakan sebagai penyubur tanah. Tunas dan daun yang muda dapat dimakan. Sedangkan bunganya dapat dimakan sebagai obat perut dan gangguan saluran hidung. Teras kayu, getah kayu, kulit batang, akar, kulit akar, bulu akar, buah, daun, bunga dapat digunakan sebagai obat beberapa penyakit (Awang & Shukor, 1997).

Mengingat tingkat pemanfaatannya yang cukup tinggi, tanaman ini cukup potensial untuk dikembangkan dalam bentuk hutan rakyat. Kayu bawang ditanam oleh masyarakat di Thailand sebagai tanaman pembatas atau pagar hidup di perkebunan karet, kebun buah-buahan, candi-candi, atau di sekolah-sekolah, tepi jalan dan batas lahan pertanian, atau dicampur dengan pertanaman karet. Tanaman kayu bawang di Malaysia telah dipromosikan sebagai tanaman hutan rakyat sejak tahun 1990-an oleh masyarakat di daerah utara dan pusat (Mabberly & Pannell, 1989 dalam Zuhaidi, 1995; Kijkar, 1992; Jainol, 1997). Penanaman kayu bawang dalam skala luas sebagai hutan tanaman dilakukan di Malaysia dan Thailand dengan pola monokultur atau dicampurkan dengan tanaman karet (Kijkar & Boontawee, 1995; Awang & Shukor, 1997). Pengembangan tanaman kayu bawang di Indonesia masih terbatas di Pulau Sumatera, terutama di Bengkulu bagian utara. Tanaman ini

banyak dijumpai dalam tegakan-tegakan muda yang tersebar secara sporadis baik dalam bentuk tegakan monokultur ataupun campuran dalam skala kecil maupun skala besar di lahan-lahan masyarakat.

Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan kayu bawang di wilayah-wilayah tertentu di Sumatera tentunya akan membutuhkan pasokan bibit dalam jumlah yang mencukupi. Pengadaan benih dan bibit dalam jumlah cukup serta berkualitas tinggi dan seragam akan berperan positif bagi terbangunnya hutan-hutan rakyat kayu bawang yang berproduktivitas tinggi di masa depan. Upaya mendapatkan bibit siap tanam yang berkualitas tinggi harus diawali dengan penggunaan sumber benih atau pohon induk yang berkulitas, pemanenan buah dan penanganan benih yang tepat serta diikuti dengan teknik pembibitan yang benar. Informasi tentang aspek-aspek tersebut di atas untuk jenis kayu bawang pada saat ini masih terbatas.

PRODUKSI BENIH A. Sumber benih

Tegakan yang khusus dibangun untuk sumber benih kayu bawang pada saat ini belum tersedia. Sumber-sumber benih yang bersertifikat juga belum tersedia. Pada kondisi seperti ini, benih berkualitas dapat dikumpulkan dari sumber benih sementara (interim seed sources). Sumber benih ini dapat berupa sejumlah pohon induk yang dipilih karena kualitasnya yang unggul dari tegakan-tegakan alam, hutan tanaman atau tegakan di lahan pertanian. Benih yang diperoleh dengan cara ini akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan benih asalan.

Pemilihan pohon benih dapat dipilih pada lokasi lokasi yang memiliki populasi kayu bawang yang tinggi. Wilayah yang banyak ditemui tegakan kayu bawang antara lain adalah Provinsi Bengkulu terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Tegakan kayu bawang di Bengkulu Tengah dalam jumlah banyak dapat ditemui antara lain di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Desa Pekik Nyaring, Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Desa Tanjung Heran dan Desa Sukarame, Kecamatan Taba Penanjung, Desa Batu Raja Kec Pondok Kubang, Desa Renah Lebar Kec. Karang Tinggi dan Desa Lubuk Sini, Kec. Taba Penanjung. Di Kabupaten Bengkulu Utara, tegakan kayu bawang antara lain berada di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Krekap, Desa Padang Sepan, dan Desa Dusun Curup, Kecamatan Air Besi (Pramono et

Tegakan kayu bawang di Pulau Jawa dapat dijumpai di kebun-kebun percobaan milik Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tegakan tersebut berada di Kebun Percobaan Carita, Kebun Percobaan Pasirawi, Kebun Percobaan Pasir Hantap dan Kebun Percobaan Dramaga (Pramono, 2001).

B. Karakteristik Bunga, Buah dan Benih

Bunga A. excelsa merupakan bunga majemuk yang tersusun dalam malai (Gambar 1). Karangan bunga (inflorescence) memiliki panjang seukuran panjang daun. Bunga berukuran kecil berwarna putih dengan ovarium yang terdiri dari 3 lokus, tiap lokus berisi 2 ovul (Jacobs, 1961). Berdasarkan ekspresi kelaminnya, bunga A. excelsa termasuk bunga bertipe polygamous, yaitu memiliki bunga jantan dan bunga hermaprodit pada tanaman yang sama. Bunga mekar tidak bersamaan, bunga hermaprodit membuka terlebih dahulu kemudian disusul bunga jantan (Styles, 1972).

Gambar 1. Bunga dan buah kayu bawang (Foto: Nanang

Herdiana & Andi Nopriansyah)

Buah A. excelsa bertipe drupe dengan endocarp yang tipis, berisi satu lokus dengan satu benih. Buah muda berwarna hijau dan berubah kuning jika sudah masak. Berdasarkan daya simpannya, benih kayu bawang memiliki karakter rekalsitran. Menurut Joker (2002) benih ini hanya dapat disimpan selama beberapa minggu.

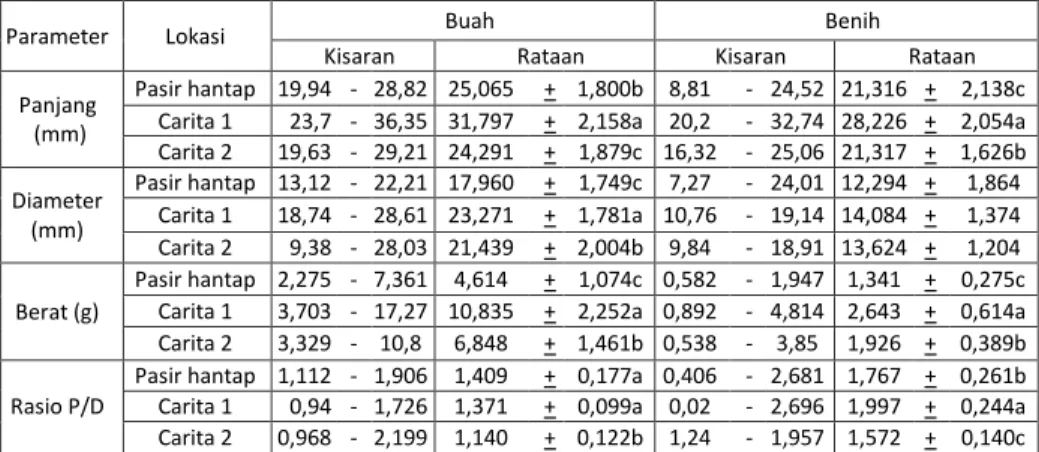

Ukuran dan berat buah maupun benih bervariasi antar pohon maupun antar lokasi. Buah memiliki panjang sekitar 19-29,5 mm, lebar sekitar 9-29 mm, sedangkan benihnya memiliki panjang sekitar 8-33 mm, lebar 7-24 mm, dan

berat 0,5-5 g. Berdasarkan hasil pengukuran buah kayu bawang di Kebun Percobaan Pasir Hantap dan Carita, terdapat perbedaan ukuran buah antara kedua tegakan, dan perbedaan ukuran antar pohon pada tegakan di Kebun Percobaan Carita (Tabel 1). Di Carita dijumpai dua tipe pohon kayu bawang yang berbeda berdasar karakteristik fisik kulit batang dan morfologi buahnya. Satu tipe menghasilkan buah dan benih berukuran lebih kecil dan lebih bulat, sedangkan tipe lainnya menghasilkan buah dan benih yang berukuran lebih besar dengan bentuk lebih memanjang (Pramono et al., 2012).

Tabel 1. Ukuran buah dan benih kayu bawang dari Pasir Hantap dan Carita

Parameter Lokasi Buah Benih

Kisaran Rataan Kisaran Rataan Panjang

(mm)

Pasir hantap 19,94 - 28,82 25,065 + 1,800b 8,81 - 24,52 21,316 + 2,138c Carita 1 23,7 - 36,35 31,797 + 2,158a 20,2 - 32,74 28,226 + 2,054a Carita 2 19,63 - 29,21 24,291 + 1,879c 16,32 - 25,06 21,317 + 1,626b Diameter (mm) Pasir hantap 13,12 - 22,21 17,960 + 1,749c 7,27 - 24,01 12,294 + 1,864 Carita 1 18,74 - 28,61 23,271 + 1,781a 10,76 - 19,14 14,084 + 1,374 Carita 2 9,38 - 28,03 21,439 + 2,004b 9,84 - 18,91 13,624 + 1,204 Berat (g) Pasir hantap 2,275 - 7,361 4,614 + 1,074c 0,582 - 1,947 1,341 + 0,275c Carita 1 3,703 - 17,27 10,835 + 2,252a 0,892 - 4,814 2,643 + 0,614a Carita 2 3,329 - 10,8 6,848 + 1,461b 0,538 - 3,85 1,926 + 0,389b Rasio P/D Pasir hantap 1,112 - 1,906 1,409 + 0,177a 0,406 - 2,681 1,767 + 0,261b Carita 1 0,94 - 1,726 1,371 + 0,099a 0,02 - 2,696 1,997 + 0,244a Carita 2 0,968 - 2,199 1,140 + 0,122b 1,24 - 1,957 1,572 + 0,140c Keterangan: Rataan untuk parameter yang sama yang iikuti oleh huruf yang berbeda berarti berbeda nyata

pada tingkat kepercayaan 95%. Sumber: Pramono et al. (2012)

Diduga perbedaan ukuran tersebut dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan atau perbedaan varietas. Pengaruh kondisi lingkungan terhadap ukuran benih ini mungkin terjadi karena menurut beberapa pustaka kondisi sumber daya di dalam suatu lanskap hutan berpengaruh kuat terhadap produksi benih. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa jika sumber daya terbatas maka suatu tanaman akan mengalokasikan sumber dayanya tersebut untuk memproduksi benih yang berukuran besar dalam jumlah kecil atau benih berukuran lebih kecil namun dalam jumlah besar (Harper et al., 1970; Khan et

al., 2005; Ganatsas et al., 2008).

Bunga, buah dan benih A. excelsa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bunganya dapat dimakan sebagai obat perut dan gangguan saluran hidung (Awang & Shukor, 1997). Benihnya mengandung azadirachtin, yang dapat digunakan sebagai insektisida (Mungkorndin, 1993). Benihnya juga dapat menghasilkan neem oil untuk bahan sabun, produk obat-obatan, kosmetik dan pasta gigi. Ampasnya dapat digunakan untuk pupuk, makanan ternak, dan pengusir serangga (Kijkar & Boontawe, 1995). Buah yang berwarna hijau beserta ranting dan daun, kemudian dicampur dengan pupuk nitrogen dapat

berfungsi sebagai inhibitor nitrifikasi, sehingga dapat menghemat urea dan meningkatkan panenan (Anonymous, 1997; Sharma, 1998).

Gambar 2. Dua tipe benih kayu bawang yang ditemukan di Kebun Percobaan Carita (Foto: Agus A. Pramono)

C. Pengumpulan buah

Waktu pembungaan dan pembuahan kayu bawang relatif bervariasi. Di Thailand, pohon-pohon merontokkan daunnya di bulan Januari dan Februari, kemudian diikuti dengan tumbuhnya tunas-tunas daun baru. Ketika daun muda berubah menjadi berwarna hijau, maka pohon mulai berbunga, biasanya terjadi pada akhir Februari-Maret (Kijkar, 1992). Tegakan yang berada pada garis lintang rendah di Thailand, buah kayu bawang masak antara Juni-Juli, sedangkan pada lintang yang lebih tinggi, buah akan masak lebih awal, yaitu pada bulan Mei dan Juni (Jøker, 2002). Kayu bawang yang ditanam di Darmaga Jawa Barat, berbunga pada bulan Oktober-November dan berbuah masak pada bulan Desember-Januari, sementara di Carita berbuah pada bulan Oktober-November, sedangkan di Pasirhantap berbuah pada bulan September-Oktober (Pramono, 2001). Berdasarkan pengamatan pada tahun 2011 kayu bawang di Bengkulu berbuah dua kali yaitu pada bulan Februari-April dan pada bulan Juni (Pramono et al., 2012). Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Utami et al. (2011), menunjukkan adanya variasi musim buah berdasarkan lokasi, di Kedurang Kab. Bengkulu Selatan berbuah pada bulan Januari-Maret, Kab. Bengkulu Selatan, di Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong berbuah pada bulan Mei-Juli, di Kemampo Kab. Banyuasin berbuah pada bulan November-Januari, sedangkan di Sengkuang Kab. Bengkulu Utara berbuah pada bulan Februari-April.

Pohon mulai berbunga dan berbuah pada umur 6-7 tahun (Florido & de Mesa, 2001), tetapi pada tanaman kayu bawang di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kemampo Kabupaten Banyuasin umur menjelang 5

anakan di bawah tegakannya. Secara umum tanaman hutan memiliki masa berbunga yang dapat dipengaruhi oleh kerapatan tegakan. Tanaman hutan yang dikelola dalam bentuk kebun benih yang tertata lebih terbuka biasanya akan lebih cepat berbuah. Percepatan pembuahan juga dapat dilakukan melalui teknik cangkok atau grafting (Francis, 2002). Tanaman hasil pencangkokan cabang dari tanaman kayu bawang umur 4 tahun di KHDTK Kemampo langsung dapat berbunga dan beberapa individu bisa membentuk buah yang fertil.

Buah dapat dikumpulkan dengan cara dipungut dari lantai hutan, atau benih dikumpulkan dari sisa buah yang telah dimakan burung atau kelelawar. Untuk memperoleh hasil yang terbaik, buah sebaiknya dikumpulkan dengan cara dipetik langsung ketika masih di atas pohon. Benih yang dikumpulkan di atas tanah berpeluang memiliki viabilitas rendah dan rentan terhadap serangan jamur. Buah diunduh ketika buah telah masak secara fisiologis yang dicirikan oleh warna kulit buah mulai berwarna kekuningan. Benih yang berasal dari buah muda dapat membawa berbagai masalah, diantaranya: 1) perkecambahan lambat, 2) daya tumbuh benih (vigor) yang rendah atau bibit berukuran kecil, 3) daya tahannya terhadap penyakit lebih rendah, (4) daya simpan berkurang, (5) jumlah bibit abnormal meningkat, dan (6) proses ekstraksi benih menjadi lebih sulit.

Benih hendaknya diperoleh dari pohon dewasa dan untuk memperluas variasi genetik (genetic base) pengambilan benih sebaiknya dilakukan tidak hanya dari banyak pohon induk, tetapi juga diambil secara merata dari semua bagian tajuk (atas, samping dan bawah). Karena bagian-bagian ini mungkin terserbuki pada waktu atau sumber serbuk sari yang berbeda.

PENANGANAN BENIH

A. Ekstraksi benih dan pengeringan

Buah yang telah masak dapat diektraksi secara manual dengan cara basah yaitu buah dilepaskan daging buah serta kulitnya dengan cara menggosok dan melumatnya bersamaan dengan pasir kasar, kemudian dibilas dengan air hingga bersih. Menurut Kijkar (1992), benih dapat diekstraksi dengan alat pengupas kopi dan kemudian dikeringanginkan di tempat ternaung.

B. Penyimpanan

Benih kayu bawang termasuk benih rekalsitran, oleh karena itu benih sebaiknya tidak disimpan tapi segera ditabur setelah proses ekstraksi. Jika terpaksa harus disimpan, maka sebaiknya tidak disimpan dalam jangka waktu yang lama, karena benih akan mengalami kematian secara cepat. Kadar air tinggi (sekitar 50%) harus terus dijaga jangan sampai kering (Jøker, 2002). Ruang simpan yang digunakan harus dalam keadaan gelap untuk membatasi metabolisme benih. Selain itu, benih rekalsitran memerlukan ruang simpan yang lembab dan sejuk, dikombinasikan dengan aerasi yang baik. Aerasi yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya pemanasan yang berlebihan sebagai akibat dari respirasi benih. Ruang simpan yang digunakan sebaiknya

adalah ruang simpan AC (suhu 15-20oC, kelembaban nisbi 50-60%). Menurut

Chaisurisri dalam Kijkar (1992) cara menyimpan benih Azadirachta spp yaitu setelah dikeringanginkan selama 3 hari kemudian benih disimpan di dalam

kantong katun pada suhu ruangan 15oC. Pengujian yang dilakukan oleh

Siahaan et al. (2008), menunjukkan bahwa daya berkecambah benih kayu bawang menurun dari 91% menjadi 28,5% setelah disimpan selama 4 minggu dalam wadah kedap pada suhu kamar, tetapi masih dapat dipertahankan sampai dengan 42,5% jika disimpan pada wadah kedap dalam lemari es.

PEMBIBITAN SECARA GENERATIF A. Penaburan

Setelah ekstraksi dan pengeringan, benih dikecambahkan secara berbaris pada bak kecambah, bedeng tabur atau langsung ditanam di wadah semai. Penaburan dilakukan dengan membenamkannya ke media separuh bagian posisi terbaring. Tanpa diekstraksi pun sebenarnya benih masih mudah berkecambah. Namun ada resiko terjadinya fermentasi dan pertumbuhan jamur pada daging buah sehingga viabilitas benihnya menjadi lebih rendah. Menurut Joker (2002), jarak tabur di bedeng adalah 20 cm antara larikan dan 5 cm dalam larikan benih. Media tabur yang digunakan bisa berupa pasir atau campuran pasir dan top soil.

Hindari menanam benih terlalu masuk ke dalam media. Menabur benih yang terlalu dalam dapat menyebabkan perkecambahan yang lambat karena tipe perkecambahan A. excelsa adalah epigeal (Gambar 3). Penaburan yang terlalu dalam menghambat terangkatnya kotiledon ketika benih berkecambah.

Kelembaban media perlu dijaga agar tidak terlalu tinggi sehingga benih ataupun kecambah aman dari serangan cendawan. Untuk itu memastikan bahwa lingkungan media perkecambahan memiliki aerasi yang baik, maka penyiraman dilakukan dengan intensitas yang tidak berlebihan, dan penyemprotan dengan fungisida segera dilakukan ketika terdapat gejala pertumbuhan jamur. Untuk mengurangi resiko kekeringan bak perkecambahan dapat disungkup dengan plastik.

Gambar 3. Tipe perkecambahan kayu bawang

(Foto: Agus A. Pramono) B. Penyapihan

Pada saat semai telah memiliki dua pasang daun yang telah terbuka, sebaiknya segera disapih ke wadah semai. Penyapihan dilakukan pada kondisi teduh misal pada saat pagi atau sore hari sehingga bibit tidak layu karena panas matahari. Media tabur dibasahi terlebih dahulu. Hindari memegang bibit pada batangnya tetapi bibit dipegang pada bagian kotiledon atau daunnya.

Kesalahan yang sering dilakukan dalam penyapihan adalah lubang tanam terlalu dalam yang menyebabkan bibit tertanam setengah terkubur atau akar menggantung, atau lubang terlalu dangkal sehingga tanaman akan mudah mengalami kekeringan, akar menjadi bengkok, atau akar tersingkap setelah penyiraman. Bibit yang disapih dengan tidak tepat maka sistem perakaran akan terganggu yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang kurang baik, terutama ketika tumbuh di lapangan.

Menurut Kijkar & Boontawe (1995), untuk media semai dapat digunakan campuran serbuk sabut kelapa dengan tanah (topsoil), atau tanah dengan kompos, atau tanah dengan sekam padi, dengan perbandingan 3:1, yang dibantu dengan pemberian pupuk selama pertumbuhan bibit di persemaian. Pemanfaatan arang kompos sebagai campuran media sapih cukup

mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi dan diameter masing-masing sebesar 21,1% dan 15,19% (Herdiana et al. 2008). Selain itu, Pemanfaatan limbah sawit sebagai campuran media sapih sebanyak 200 gr/bibit mampu meningkatkan riap pertumbuhhan tinggi dan diameter masing-masing sebesar 101,9% dan 35,6% (Utami et al., 2011).

Gambar 4. Kecambah kayu bawang sebelum dan sesudah penyapihan

(Foto: Nanang Herdiana) C. Pemeliharaan bibit

Pada awal pertumbuhannya semai ditempatkan dibawah naungan 50% kemudian dikurangi secara bertahap (Joker, 2002; Nurhasybi et al, 2011). Pemeliharaan bibit yang harus dilakukan adalah penyiraman rutin, pemupukan, pembersihan gulma, pencegahan dan pengendalian hama/ penyakit, serta pruning terhadap akar yang keluar dari wadah bibit. Joker menyarankan untuk pemupukan menggunakan pupuk lambat larut seperti Osmocote, 0,5 gr tiap kantong. Jumlah pupuk ini akan cukup sampai 3 bulan atau sampai semai siap ditanam. Hasil penelitian Nurhasybi et al. (2012), menyatakan bahwa pemberian pupuk NPK dan mikorhiza dapat meningkatkan pertumbuhan diameter batang, dan biomasa akar. Selain itu, pegujian yang dilakukan oleh Utami et al. (2011), menunjukkan bahwa pemupukan bibit kayu bawang di persemaian dengan menggunakan pupuk NPK dosis 0,25 gram/bibit, pupuk SP36 dosis 0,75 gram/bibit dan pupuk Dekastar dosis 1,5 gram/bibit dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi dan diameter bibit masing-masing sebesar 12,1% dan 17,0%. Sedangkan aplikasi pupuk organik berupa: Guano

dosis 1,06 gram/bibit dan pupuk Green Farm dengan dosis 5,5 gram/bibit mampu meningkatkan riap pertumbuhan tinggi bibit sebesar 82,1%.

Daun dan benih kayu bawang mengandung senyawa yang dapat berperan sebagai insektisida, maka jarang ditemukan tanaman yang terserang hama. Serangga tertentu dapat menyerang kayu bawang pada tingkat bibit atau sapling (Kijkar & Boontawee, 1995). Di Bengkulu, bibit yang telah siap tanam pada umumnya ketika berumur 4 bulan, sedangkan menurut Jøker (2002), bibit siap tanam setelah berumur 6 bulan sampai 1 tahun. Hasil penelitian Nurhasybi et al. (2012), bibit A. excelsa yang siap tanam memiliki kriteria: tinggi 32 cm, diameter batang 5 mm, jumlah daun minimal 6 helai, dan media utuh, yang diperoleh pada umur 7 bulan. Sebulan sebelum ditanam, bibit harus diaklimatisasi dengan memotong akar yang keluar dari kantung semai, mengurangi penyiraman, dan bibit ditempatkan di bawah sinar matahari penuh secara bertahap.

PEMBIBITAN SECARA VEGETATIF

A. Prospek penggunaan bibit biakan vegetatif

Pembiakan yang dilakukan dengan cara mengecambahkan biji atau benih (cara generatif) untuk tanaman A. excelsa menemui beberapa permasalahan yaitu karakter benihnya yang tidak dapat disimpan lama dan kuantitas produksi buahnya tidak teratur. Tercatat pada tahun 2011 dan 2012, produksi buah dari tegakan kayu bawang di Bengkulu sangat rendah. Banyak tegakan-tegakan A. Excelsa yang tidak berbunga ataupun berbuah (Pramono et

al., 2012). Kondisi tersebut menyebabkan pengadaan benih untuk kegiatan

penanaman hutan untuk jenis kayu bawang mengalami hambatan. Bahkan kegiatan pengadaan bibit kayu bawang yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu terpaksa dibatalkan dan diganti dengan jenis lain. Salah satu alternatif pembiakan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan di atas adalah pembiakan yang tidak menggunakan benih yaitu pembiakan secara vegetatif. Hasil penelitian Pramono et al. (2002) serta Danu & Putri (2014), menunjukkan bahwa tanaman kayu bawang dapat diperbanyak dengan cara stek. Stek pucuk A. excelsa dapat diakarkan dalam waktu sekitar 8 minggu.

Pembiakan cara stek memiliki prospek yang baik dalam penyediaan bibit untuk pembangunan hutan tanaman karena menurut Nordahlia et al. (2011), kayu A. excelsa yang berasal dari pohon hasil biakan stek memiliki morfologi serat yang lebih baik daripada pohon yang ditanam dari biakan

generatif. Kayu yang berasal dari biakan stek memilik serat yang lebih panjang dan dinding serat yang lebih tebal.

Hasil penelitian Utami et al. (2012), menyebutkan bahwa keberhasilan stek pucuk kayu bawang dengan materi yang berasal dari bibit atau anakan alam lebih berpeluang berhasil dibandingkan dengan materi perbanyakan yang diperoleh dari pohon induk, baik tunas langsung maupun hasil pemangkasan. Upaya perbanyakan stek pucuk kayu bawang minimal dapat dilakukan sebagai upaya duplikasi atau replikasi bibit.

B. Sumber bahan pembiakan vegetatif

Pengadaan bibit dari biakan stek yang berkelanjutan dalam jumlah besar memerlukan sumber benih dengan bentuk yang berbeda dengan sumber benih untuk pembiakan generatif. Sumber benih harus berupa tegakan yang mudah untuk diambil pucuknya dalam bentuk pohon induk yang dipangkas secara rutin dalam ukuran yang pendek, biasanya tinggi pohon tidak lebih dari 100 cm. Pohon induk pangkas ini jika berasal dari klon teruji menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-II/2007disebut sebagi Kebun Pangkas. Selain untuk memudahkan pengambilan stek, menurut Longman & Wilson (1993), pohon induk pangkas (hedge orchard) berfungsi untuk menghasilkan pucuk dalam waktu cepat, mandapatkan bahan stek dalam jumlah besar, memperpendek jarak antara sumber stek dengan persemaian, atau melestarikan suatu klon dari resiko kepunahan. Selain itu, pembentukan kebun pangkas mampu meningkatkan kemampuan berakar stek, seperti pada tanaman mimba (Pramono & Putri, 2013) dan benuang bini (Pramono, 2008).

Jarak tanam pohon induk pangkas atau kebun pangkas disarankan adalah 0,5 m x 0,5 m. Sumber bahan stek ini hendaknya tercukupi nutrisinya misalnya melalui pemupukan, karena pemupukan dapat mempengaruhi produktivitas tunas dan kemampuan perakaran steknya (Putri, 2012). Sumber bahan stek sebaiknya juga selalu kecukupan air. Hartman et al. (1990) dan Menzies (1992), menyatakan bahwa pohon induk pangkas yang mengalami kekurangan air dapat menurunkan kemampuan berakar dari bahan stek yang dihasilkannya. Penyiraman juga bertujuan untuk memacu pertumbuhan kebun pangkas dan mendorong produktivitas tunas.

Pruning yang sekaligus sebagai panen pucuk dilakukan secara teratur dengan cara memangkas cabang yang tumbuh ke atas dan ke samping dengan

intensitas tertentu. Pruning yang menyebabkan tanaman menjadi pendek berfungsi untuk memudahkan pemanenan, dan meningkatkan jumlah tunas ortotrop. Selain itu, dengan dilakukannya pemangkasan dapat meningkatkan kandungan cadangan nutrisi dan hormon pada batang yang dapat meningkatkan tingkat juvenilitas jaringan tanaman (Bonga & Aderkas, 1993). Hasil penelitian Pramono & Danu (2013) menunjukkan bahwa pemangkasan pohon yang menghasilkan pohon induk setinggi 30 cm menghasilkan jumlah tunas tertinggi dibandingkan dengan ketinggian 60 cm dan 90 cm. Hasil penelitian Choummaravong, (1998) menunjukkan bahwa pohon induk berupa tunggak (coppice) setinggi 60 cm memberi persentase hidup stek (96,9%) yang lebih baik daripada tunggak setinggi 30 cm dan 100 cm.

Untuk meningkatkan produktivitas pohon induk pangkas, perlu juga dilakukan pelengkungan cabang. Pelengkungan cabang yang disertai dengan pengurangan daun setelah pemanenan pucuk dapat meningkatkan produksi pucuk. Setiap cabang pohon jika diberi perlakuan penggundulan daun dan pelengkungan dapat meningkatkan jumlah pucuk yang tumbuh yaitu sebanyak 84,67% (Pramono & Danu, 2013).

C. Teknik pembiakan vegetatif

Bahan stek berupa pucuk dapat diperoleh dari pohon induk pangkas, kebun pangkas, atau dari bibit. Pucuk yang terbaik untuk bahan stek adalah pucuk dari cabang yang tumbuh tegak ke atas (ortotrop). Pucuk setelah dipangkas dari pohon induk, segera dimasukkan ke dalam air sebelum diberi perlakuan lebih lanjut. Pucuk dipotong-potong dengan ukuran minimal 2 ruas daun atau 3 nodul. Jika pucuk tersedia dalam jumlah yang banyak, sebaiknya pilih bagian pucuk yang berada pada posisi terminal. Menurut Choummaravong (1998), bagian ini menghasilkan keberhasilan perakaran yang lebih baik dibandingkan dengan pucuk yang berasal dari posisi tengah atau basal.

Untuk mengurangi transpirasi agar bahan stek tidak cepat mengering maka daun-daun pada bahan stek dipotong separuhnya. Bila ada tunas muda (shoot tip) sebaiknya dibuang karena bagian tersebut cepat layu (Danu & Putri, 2014). Pada pangkal pucuk yang akan ditanam dipotong secara miring dengan menggunakan pisau tajam. Pangkal stek diolesi atau dicelup pada pasta atau larutan zat pengatur tumbuh. Tanam bahan stek secara hati-hati ke media tanam yang sebelumnya telah diberi lubang. Tempatkan pada ruang perakaran stek yang terjaga kelembabannya sekitar 90%.

Kijkar & Boontawe (1995), menyarankan pemberian zat pengatur tumbuh berupa hormon IBA dengan dosis 300 ppm. Dapat pula digunakan hormon komersial yang berbentuk serbuk seperti Rootone F. Hasil penelitian Pramono et al. (2002), pemberian rootone-F pada stek dalam bentuk pasta sebanyak 400 mg dengan menggunaan media campuran pasir dan serbuk sabut kelapa (1:1 v/v) dapat menghasilkan perakaran yang baik. Menurut penelitian Danu & Putri (2014) media yang cukup baik untuk digunakan adalah campuran serbuk sabut kelapa + sekam padi (2:1, v/v). Media ini memiliki kerapatan lindak rendah (0,19g/cc) dan kesarangan yang tinggi (88,48%) dibanding media lainnya (pasir; serbuk sabut kelapa + sekam padi + arang sekam (6:3:1,v/v)). Penggunaan media ini yang dikombinasikan dengan IBA dengan dosis 50 ppm dapat menghasilkan persen stek berakar yang mencapai 95%.

Teknik perbanyakan dari bahan stek yang diambil dari anakan alam juga telah dilakukan oleh Utami et al. (2012). Diperoleh bahwa media perakaran yang cocok dalam pembuatan stek pucuk kayu bawang adalah campuran antara arang sekam dan cocopeat dengan perbandingan 1 : 2 ataupun cocopeat saja. Untuk menjaga kelembaban tetap di atas 90% dan suhu tidak melebihi 30°C, dilakukan penyungkupan. Penyiraman pada saat stek berumur 1-2 minggu dilakukan dua kali setiap minggu, umur stek 3-4 minggu dilakukan sekali setiap minggu, dan pada umur stek 2-3 bulan penyiraman dilakukan cukup sekali setiap bulan atau menyesuaikan kondisi lingkungan mikro rumah kaca. Persen hidup sebesar 76,11%, persen berakar sebesar 76,25% dan persen bertunas sebesar 83,12%.

Gambar 5. Bibit kayu bawang asal stek pucuk

Selain melalui stek, hasil penelitian Liew & Teo (1998) serta Jainol (1997) menunjukkan bahwa A. excelsa memiliki prospek untuk dibiakkan melalui kultur jaringan. Keberhasilan pembiakan kultur jaringan melibatkan teknik sterilisasi yang tepat, pemilihan eksplan yang sesuai, pemilihan media dan zat pengatur tumbuh yang tepat dalam pembentukan tunas, teknik perbanyakan (multiplication) dan perakaran, dan penaksiran laju perbanyakan (Jainol, 1997).

Menurut Jainol (1997) ujung tunas daun (shoot tip) merupakan eksplan terbaik dari hasil penelitiannya pada bibit berumur 7 bulan, sedangkan dari penelitian Liew & Teo (1998) pada bibit yang berumur 5 bulan hasil terbaik adalah dengan menggunakan tunas axillary. Menurut Jainol (1997), metode sterilisasi yang terbaik adalah c1orox komersial konsentrasi 20-25% yang diterapkan selama 40 menit. Liew & Teo (1998) menggunakan sterilisasi dua kali dengan 1,35% (m/v) dan 1,05% (m/v) sodium hipoklorit selama 25 dan 15 menit.

Proliferasi yang maksimum diperoleh dengan cara mengkulturkan tunas pada media Murashige dan Skoog (MS) yang mengandung 3,3 µM BA dan 0,27 µM NAA (Liew & Teo, 1998). Jainol (1997), menggunakan media MS

dengan 0,5 mgl-l BAP yang menghasilkan laju perbanyakan 2 dalam 53 hari.

Selanjutnya tunas dipindahkan ke dalam media MS yang mengandung 1.0 mgl-1 BAP dan 0,24% gelrite untuk merangsang pertumbuhan memanjang tunas

(Jainol, 1997). Konsentrasi NAA 2,0 mgrl-1 merupakan konsentrasi terbaik

untuk persentase pembentukan, jumlah dan panjang akar adventif. Defoliasi selama fase perakaran bisa diatasi dengan cara tunas dipindahkan ke media yang bebas hormon MS dengan ditambah 0,24% gelrite (Jainol, 1997).

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, 1997. Neem Newsletter (Publication of the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi). B.S. Parmar, R.P. Singh ed. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. India.

Awang, K. and Shukor, N.A. 1997. Domestication on Azadirachta excelsa: some aspects of propagation and cultivation dalam Domestication of Agroforestry Trees in Southeast Asia. Proceeding of a Regional Workshop. A Publication of Winrock International in collaboration with ICRAF.

Bonga, J.M. and P. Von Aderkas. 1993. Rejuvenation of tissue from mature conifers and its implications for propagation in vitro. In Clonal Forestry:

Genetics and Biotechnology. M.R. Ahuja and W.J.Libby. Eds.Springer-Verlag. Germany.

Choummaravong, S. 1998. Vegetative propagation of Sentang (Azadirachta

excelsa (Jack) Jacobs) by rooting of cutting. Faculty of Forestry. Universiti

Putra Malaysia. Thesis

Danu dan Putri, K.P. 2014. Pengaruh sifatfisik mediadan zatp engatur tumbuh IBA pada pertumbuhan stek kayu bawang (Azadirachta excelsa L.). Jurnal Perbenihan Tanaman Hutan.2 (2): 89 - 98.

Florido, H.B., and de Mesa, P.B., 2001. Marango Azadirachta excelsa (Jack) Linn. Research Information Series on Ecosystem. Vol 13. No3.

http://erdb.denr.gov.ph/files/publications/rise/r_v13n3.pdf. Diakses 31 Maret 2016.

Francis, J.K., 2002. Collection. in tropical tree seed manual. J. A. Vozzo. Eds. USDA Forest Service, Washington, Agriculture Handbook. P 119 - 124. Ganatsas P, Tsakaldimi M, Thanos C. 2008. Seed and cone diversity and seed

germination of Pinus pinea in Strofylia Site of the Natura 2000 Network. Biodivers Conserv. 17: 2427 – 2439.

Harper JL, Lovell E, Moore KG. 1970. The shapes and sizes of seeds. Ann Rev Ecol Syst 1:327–356

Hartman, H.T, Kester, D.E., Davies Jr, F.T. 1990. Plant propagation principles

and practices. 5th ed. Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey 07632.

Herdiana, N., H. Siahaan dan T. R. Saefuloh. 2008. Pengaruh arang kompos dan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan bibit kayu bawang. Jurnal Hutan Tanaman Vo. 5 No. 3, Agustus 2008, Puslitbang Hutan Tanaman Bogor.

Iswanto, A.H., F. Febrianto, I. Wahyudi, 2009. Basic Properties of sentang wood (Melia exelsa Jack) and it’s suitability as oriented stand board material, jurnal perennial 6 (2) : 79 - 82

Jacobs, M. 1961. The genetic identity of Melia excelsa Jack. The Gardens Bulletin Vol. XVIII, Singapore, pp.71 - 75.

Jainol, J.E. 1997. Micropropagation of Sentang (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs). Thesis For The Degree of The Master of Science in The Faculty of Forestry Universiti Putra Malaysia.

Joker, D. 2002. Azadirachta excelsa (Jack). Informasi singkat benih. No. 18, Mei

2002. Indonesia Forest Seed Project. http://www.dephut.

go.id/INFORMASI/RRL/ IFSP/Azadirachta_excelsa.PDF. Diakses 31 Maret 2015.

Khan,M. L. , Bhuyan,P. andTripathi, R.S.2005. Effects of forest disturbance on fruitset, seed dispersal and predation of Rudraksh (Elaeocarpus ganitrus Roxb.) in northeast India. CurrentScience. 88(1)10:113 - 142.

Kijkar, S and Boontawe, B. 1995. Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs: a lesser known species. Review Paper No. 3, ASEAN Forest Tree Seed Centre Project. Muak - Lek, Saraburi, Thailand.

Kijkar, S. 1992. Planting stock production of Azadirachta spp. At the ASEAN- Canada Forest Tree Seed Centre. ASEAN-Canada FTSCP. Muak-Lek, Saraburi 18180, Thailand. 20 p.

Liew, T.K., dan Teo, C.K.H. 1998. Multiple shoot production in vitro of the tropical timber tree, sentang (Azadirachta excelsa Linn.). Hort Science. 33(6):1073-1075.

Longman, K.A dan Wilson, R.H.F. 1993. Rooting cuttings of tropical trees. Tropical trees: propagation and planting manuals. Vol 1. Commonwealth Science Council. 137 p.

Menzies, M.I. 1992. Management of stock plants for the production of cutting material. In Symposium “Mass Production Technology for Genetically Improved Fast Growing Forest Tree Species”. Bordeaux, France

Mungkorndin, S. 1993. Spotlight on species: Azadirachta excelsa. Farm Forestry News.Vol. 6, No.1. Forestry/Fuelwood Research and Development (F/ Fred) Project.

Nordahlia, A.S., Ani, S., Zaidon, A., Hamami, S.M. 2011. Fibre morphology and physical properties of 10-year-old sentang (Azadirachta excelsa) planted From rooted cuttings and seedlings. Journal of Tropical Forest Science. 23(2): 222–227.

Nurhasybi, Widyani, N., Suharti, T., Uli, R., Rustam, E., Budiman, B. dan Abay. 2011. Standardisasi mutu bibit siap tanam jenis nyawai (Ficus variegata) dan kayu bawang (Protium javanicum). Laporan Hasil Penelitian. No 546. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan. Bogor.

Nurhasybi, Widyani, N., Abay, Supardi, E. 2012. Standardisasi mutu bibit siap tanam jenis kayu bawang (Dysoxylum mollisimum), nyawai (Ficus

variegata), jabon putih (Anthocephalus cadamba) dan bambang lanang

(Michelia champaca). Laporan Hasil Penelitian No 569. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan. Bogor.

Pramono, A.A. 2001. Bertanam sentang, jenis lokal potensial namun kurang dikenal Duta Rimba. XXV (257) Nopember: 28 – 31.

Pramono, A.A., Putri, K.P., Abidin, A.Z., Hidayat, A.R.,Ristiana, A. dan Simanjuntak, R.M. 2002. Pengembangan kebun pangkas jenis sentang (Azadirachta excelsa), mimba (Azadirachta indica) dan jabon

(Anthocephalus cadamba). Laporan Hasil Penelitian No 380. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan. Bogor.

Pramono, A. A. 2008.Pengaruh tinggi pemangkasan pohon induk dan diameter pucuk terhadap perakaran stek benuang bini. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. 5 Suplemen (1): 229-236.

Pramono, A.A., Rustam,E., Royani, H. 2012. Fenologi jenis nyawai (Ficus

variegata), suren (Toona sinensis), dan kayu bawang (Dysoxylum mollisimum). Laporan Hasil Penelitian No 12 DIPA 2012. Balai Penelitian

Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Bogor.

Pramono, A.A. dan Danu. 2013. Pengaruh pemangkasan dan pelengkungan terhadap produksi tunas pada pohon pangkas kayu bawang (Azadirachta

excels). Jurnal Perbenihan Tanaman Hutan. 1(2): 93 - 101.

Pramono, A.A. dan Putri, K.P. 2013. The effect of stock plant type and IBA dosage on the rooting of neem (Azadirachta indica) shoot cuttings. Proceedings of The 2nd INAFOR. Ministry of Forestry. Forest Research and Development Agency. p 600 - 607.

Putri, K.P., 2012. Pengaruh pemupukan tanaman induk dahu (Dracontomelon

dao Merr. Et Rolfe) terhadap produktivitas tunas sebagai materi

perbanyakan stek. Info Benih. 16(1): 15 - 20.

Sharma, J.P. 1998. Efficiency of green neem fruit on the mineralization of urea and response of rice and wheat crop in saline sodic soil. Neem Newsletter (Publication of the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi). October - December, 1998. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. India.

Siahaan, H. N. Herdiana dan T. R. Saefuloh. 2008. Pengarh periode dan ruang simpan terhadap perkecambahan benih kayu bawang. Jurnal Hutan Tanaman Vo. 5 No. 2, Juli 2008, Puslitbang Hutan Tanaman Bogor.

Styles, B.T. 1972. The flower biology of the meliaceae and its bearing on tree breeding. Silvae Genetica. 21(5): 175 - 182.

Utami, S. M. Ulfa, A. P. Yuna dan T. R. Saefuloh. 2011. Budidaya jenis kayu bawang: Aspek manipulasi lingkungan. Laporan Hasil Penelitian Tahun 2011. Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Palembang,

Utami, S., A. P. Yuna dan T. R. Saefuloh. 2012. Budidaya jenis kayu bawang. Laporan Hasil Penelitian Tahun 2012. Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Palembang,

Zuhaidi, A. Y. 1995. A note on Azadirachta excelsa: a promising indigenous plantation species ? Journal of Tropical Forest Science. 7(4):672 - 676. Forest Research Institute. Malaysia.