Perjanjian No: III/LPPM/2018-01/21-P

DEMOKRASI DAN ANTAGONISME HORIZONTAL DI INDONESIA

PADA PERIODE REFORMASI

Disusun Oleh:

Mireille Marcia Karman, M.Litt

Sylvia Yazid, Ph.D

Agatha Lydia Natania, S.IP

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Katolik Parahyangan

ABSTRAK

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang dan Permasalahan Penelitian

Sesuai dengan konstitusi negara yang tercatat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat.1 Dengan mengacu pada hal tersebut, dapat dilihat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah dipilih oleh pendiri bangsa walaupun keadaan politik, ekonomi, dan sosial pada tahun-tahun awal berdirinya mempersulit penerapan demokrasi di Indonesia. Dalam berbagai duskursus publik, Indonesia tidak pernah secara resmi meninggalkan demokrasi, namun makna demokrasi tersebutlah yang terus berganti dalam setiap rezim seperti pengenalan Demokrasi Terpimpin pada tahun 19592 yang memperkuat posisi Soekarno sebagai presiden pada rezim Orde Lama maupun Demokrasi Pancasila3 yaang diperkenalkan pada periode kepemimpinan Soeharto sebagai bentuk monopoli ideologi secara rigid oleh pemerintah. Walaupun demikian, secara esensial demokrasi yang dijalankan dalam kedua periode tersebut tidak benar-benar berlandaskan atas kedaulatan rakyat yang tercermin dengan besarnya kekuatan militer yang menjadi alat utama pemerintah dalam menekan oposisi politiknya serta keterbatasan kebebasan masyarakat untuk mendapat informasi maupun memberikan opini di ruang publik.

Berbagai krisis politik yang dimulai dari kalangan elit sejak awal dekade 1990 kemudian bertambah luas ke kalangan masyarakat dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang kemudian mendorong masyarakat untuk merebut kembali kedaulatan yang selama ini telah dimonopoli oleh kalangan elit tertentu. Mahasiswa dan buruh memulai aksi demonstrasi dan protes di berbagai kota besar guna menuntut pergantian rezim dan perbaikan ekonomi sementara perpecahan di tubuh militer sejak adanya krisis politik di kalangan elit membuat respon represif tidak dilakukan secara total.4 Keadaan ini berujung pada berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto dan bergantinya rezim Orde Baru menjadi periode yang saat ini dikenal sebagai periode Reformasi.

Pada periode Reformasi ini, proses demokratisasi mulai dilakukan dalam hal pemberian hak-hak politik yang lebih besar kepada masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam

1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200: Third Edition (London: Palgrave, 2001), 321.

3 Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia: Second Edition (New York: Cambridge University Press,

2013), 166.

proses politik, transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang lebih baik, serta pemberian keleluasaan kepada pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi dan mempengaruhi opini publik; sebuah aktivitas yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah. Proses perubahan ini dapat terlihat melalui amandemen UUD 1945 yang membatasi kekuasaan pemerintah dan memberikan hak partisipasi politik yang lebih besar kepada masyarakat, keputusan desentralisasi kekuasaan dengan Otonomi Daerah,5 pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tumbuhnya berbagai LSM dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baru,6 serta keleluasaan bagi media massa untuk saling berlomba membagikan informasi dan mempengaruhi opini masyarakat melalui pembingkaian isu. Secara garis besar, proses demokratisasi ini bertujuan untuk memperkecil dominasi pemerintah dan memperbesar peran dan pengaruh masyarakat di ruang politik karena seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi, kedaulatan negara seharusnya berada di tangan rakyat.

Namun demikian, proses demokratisasi ini tidak serta merta menciptakan perdamaian dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Berbagai pergesekan kepentingan antar masyarakat seringkali tidak diselesaikan melalui diskusi atau kompromi, melainkan melalui cara kekerasan atau paksaan. Hal ini menyebabkan munculnya antagonisme antar kelompok masyarakat yang dapat berujung pada pecahnya konflik dan kekerasan antar anggota masyarakat. Beberapa isu identitas seringkali menjadi penyebab maupun alat dalam konflik kepentingan tersebut dan kelompok-kelompok minoritas rentan menjadi korban dalam konflik yang terjadi. Berbagai aksi masyarakt di ruang politik yang berujung pada intimidasi maupun kekerasan juga seringkali menggunakan kebebasan berekspresi dan demokrasi sebagai justifikasi seperti yang terjadi pada tahun 2009 ketika beberapa aktivis HAM berusaha untuk menghapuskan Penetapan Presiden mengenai Penodaan Agama dengan mengajukan permohonan uji pasal kepada Mahkamah Konstitusi. Selama proses uji pasal tersebut berbagai aksi intimidasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menentang usaha para aktivis HAM tersebut.7 Berbagai aksi serupa juga terjadi dalam aksi penyerangan kantor LBH Jakarta oleh

5I Ketut Putra Erawan, “Tracing the Progress of Local Governments since Desentralisation”, Indonesia:

Democracy and The Promise of Good Government (Singapore: Utopia Press, 2007), 56.

6 Sylvia Yazid, Indonesia's Civil Society in the Age of Democratization: NGO-Responses on the Issue of Labor

Migration (Baden-Baden: Nomos, 2013), 103

7Jeremy Menchik, “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia”, Comparative Studies in Society

kelompok massa pada pertengahan 2017 atas tuduhan mendukung komunisme8 maupun aksi demonstrasi buruh yang seringkali perlu mendapat pengamanan dari petugas kepolisian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pengerusakan fasilitas publik maupun tindak kekerasan.9

Contoh-contoh kekerasan oleh anggota masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pengimplementasian sistem demokrasi di Indonesia masih belum sempurna. Sistem demokrasi yang ideal seharusnya tidak hanya menjamin adanya stabilitas rezim, namun juga menciptakan perdamaian dalam lingkup domestik karena tiap-tiap aspirasi masyarakat dapat diekspresikan dengan baik sehingga berbagai perbedaan kepentingan dapat didiskusikan dan dikompromikan demi mencapai kepentingan bersama. Dengan eksistensi antagonisme dan kecenderungan relasi konfliktual yang ters menerus, penelitian ini hendak menganalisis sumber antagonisme antar kelompok masyarakat dan pengaruh proses demokratisasi yang dilakukan terhadap kondisi tersebut.

I.2. Urgensi Penelitian dan Rencana Temuan

Penelitian mengenai permasalahan antagonisme horizontal dalam rezim demokrasi di Indonesia selaras dengan 2 bidang unggulan yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian Universitas Katolik Parahyangan yaitu dalam poin Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial, serta poin Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa. Penelitian ini dilandaskan pada permasalahan budaya politik lokal dan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya kontemporer yang kemudian mengganggu jalannya proses demokrasi dalam bentuk antagonisme horizontal yang dapat sewaktu-waktu berujung pada konflik sosial. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan yang ada, diharapkan nantinya dapat dilakukan penelitian lanjutan yang memberikan solusi menuju masyarakat demokratis yang inklusif dan dapat berkompromi untuk hidup bersama dalam keberagaman (harmonious coexistence).

Rencana temuan dalam penelitian ini adalah akar permasalahan penyebab kelanggengan antagonisme horizontal. Asumsi awal dalam penelitian ini adalah bahwa keberadaan budaya politik dan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya kontemporer mendorong model relasi konfliktual antar anggota masyarakat. Namun demikian, penelitian ini

8“Detik-detik Penyerangan Kantor LBH Jakarta,” Tempo.co, 18 September 2017, diakses pada 6 Desember

2017, https://nasional.tempo.co/read/910039/detik-detik-penyerangan-kantor-lbh-jakarta

hendak menjawab pertanyaan yang lebih mendalam seputar budaya politik seperti apa dan apa saja sumber ketidaksetaraan akses yang menyebabkan permasalahan antagonisme ini terus menerus bertahan di dalam rezim demokrasi.

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kelanggengan relasi antagonisme antar masyarakat di tengah sistem demokrasi di Indonesia. Peneliti beranggapan bahwa meskipun demokrasi bukan merupakan sistem pemerintahan yang sempurna, namun sistem demokrasi merupakan sistem yang paling baik dibandingkan sistem pemerintahan lainnya. Namun demikian, penerapan sistem demokrasi hanya dapat berhasil bila beberapa prasyarat keadaan politik, sosial, dan ekonomi telah terpenuhi. Kegagalan penerapan prasyarat ini dapat berakibat pada pengadopsian beberapa masalah maupun konflik laten dari rezim sebelumnya ke rezim demokrasi. Karena itu, penelitian ini hendak menganalisis proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia dari sisi pemenuhan prasyarat tersebut. Pengidentifikasian prasyarat yang tidak terpenuhi maupun faktor-faktor lainnya dapat menjadi sumber kelanggengan antagonisme antar kelompok masyarakat maupun antar elit politik. Dengan adanya identifikasi faktor penyebab antagonisme, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pengkajian solusi ataupun pemberian rekomendasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah tersebut dan dengan demikian, memperbaiki jalannya sistem demokrasi di Indonesia.

1.4. Luaran Penelitian

Luaran kongkrit dari penelitian ini adalah artikel jurnal yang telah dipublikasikan dalam jurnal internasional, yaitu Journal of Conflict and Integration. Jurnal ini di kelola oleh Center for Advanced Research in Integrated Future Society, Yonsei University, Republik Korea. Hasil penelitian ini juga telah dipresentasikan dalam 2nd International Conference on Internastional Relations (ICON-IR) 2018. Setelah menyelesaikan publikasi yang pertama, tim peneliti saat ini juga sedang menindaklanjuti hasil temuan dengan penelitian selanjutnya yang masih dalam tahapan penelitian awal, namun telah dipresentasikan dalam Konvensi Nasional IX Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) tahun 2018. Diharapkan, penelitian lanjutan ini nantinya juga dapat dipublikasikan di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi materi pengayaan untuk mata kuliah

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka yang dikembangkan dalam penelitian ini tersebar baik dalam bidang ilmu politik dan sosial. Kajian mengenai demokrasi dan perdamaian diambil dari pemikiran Immanuel Kant, J. J. Rousseau, John Rawls, dan Charles Tilly sementara permasalahan antagonisme dan kekerasan dalam demokrasi akan mengacu pada literatur dari Hannah Arendt dan Karl van Holdt. Lebih jauh lagi, beberapa literatur yang digunakan untuk melihat kondisi politik dan sosial di Indonesia antara lain Benedict Anderson, David Bourchier, James Scott, dan Jeremy Menchik.

Pertama adalah konsep demokrasi itu sendiri yang telah melalui berbagai konseptualisasi dan rekonseptualisasi oleh berbagai ilmuwan politik, bahkan terdapat berbagai padanan kata di samping demokrasi untuk mendeskripsikan sebuah bentuk pemerintahan yang menjamin kebebasan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Immanuel

Kant misalnya, menggunakan konsep ‘republikan’ yang dalam penelitian ini akan disamakan dengan demokrasi. Kant beranggapan bahwa tiap-tiap negara harus berlandaskan pada sistem pemerintahan republikan sebagai dasar negaranya untuk menjamin perdamaian di tingkat domestik maupun internasional.10 Prinsip pemerintahan republikan antara lain kebebasan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, kesetaraan antar warga negara, dan adanya konstitusi yang didasarkan atas kesepakatan bersama tentang cara-cara untuk hidup bersama dalam perdamaian. Lebih jauh lagi, sistem pemerintahan republikan harus menjamin adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta memastikan bahwa kedua badan pemerintahan tersebut didukung oleh warga negaranya melalui mekanisme keterwakilan.11 Mekanisme keterwakilan ini menjadi penting untuk mencegah adanya dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas dan dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah akan mencerminkan aspirasi seluruh elemen warga negaranya secara merata. Hal serupa juga dikemukakan oleh Rousseau dalam memandang model negara ideal yang berlandaskan atas kesepakatan bersama oleh rakyatnya. Rousseau memandang bahwa hubungan ideal antara pemerintah dan warga negaranya berlandaskan atas janji yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama dan hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi politik mereka.12 Lebih jauh lagi, guna mencapai kesepakatan bersama tersebut, kebutuhan dan

10 Immanuel Kant, Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History (New Haven:

Yale University Press, 2006), 74. 11Ibid. 76

12 J.J. Rousseau, Discourse on Political Economyand The Social Contract (New York: Oxford University Press,

kebebasan dasar warga negaranya harus terjamin terlebih dahulu. Karena itu, salah satu prasyarat terciptanya kedaulatan rakyat adalah dengan terpenuhinya hak atas hidup, properti atau kepemilikan, dan kebebasan untuk mengejar kepentingannya dengan cara-cara damai. Dengan demikian, warga negara tidak memiliki kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dan tanpa mencederai hak orang lain.13 Rawls kemudian menambahkan pentingnya pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar tersebut sehingga warga negara dapat menyampaikan aspirasi yang logis dan rasional, serta dapat menggunakan kebebasannya untuk mencapai kesepakatan dengan sesamanya.14 Ia juga menambahkan pentingnya institusi publik yang bertugas untuk melakukan internalisasi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya kepada calon-calon warga negara yang akan terjun ke dalam ruang politik sehingga mereka nantinya dapat memahami budaya politik dan hukum yang berlaku saat itu.15 Terakhir adalah Tilly yang memandang demokrasi sebagai proses aktivitas relasional terus menerus antara pemerintah dan warga negaranya guna mempertahankan 4 nilai dasar yaitu kesetaraan warga negara, inklusivitas ruang politik, keamanan warga negara dari tekanan yang dapat menghalangi aspirasi politiknya, dan komitmen pemerintah untuk mendengarkan dan mengimplementasikan aspirasi politik warga negaranya.16

Bagian kedua dalam tinjauan pustaka yang dilakukan adalah permasalahan kekerasan yang dapat membahayakan ruang politik sebuah negara, khususnya dalam sistem demokrasi. Hal ini terjadi karena demokrasi harus menjamin ruang politik yang aman bagi warga negaranya untuk melakukan menyampaikan opininya, saling mempengaruhi, dan meyakinkan satu sama lain guna mencapai kesepakatan. Sementara itu, kekerasan menjadi variabel yang merusak fungsi ruang politik tersebut karena membungkam segala bentuk aspirasi serta membuat diskusi tidak dapat berjalan dengan lancar.17 Namun demikian, Holdt melihat perilaku kekerasan dalam rezim demokrasi, khususnya di negara-negara post-kolonial sebagai bentuk protes atau perlawanan warga negara terhadap pemerintah yang menolak untuk mendengarkan aspirasi mereka.18 Dalam hal ini, perilaku kekerasan menjadi satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh pemerintah yang belum menginternalisasi nilai-nilai demokrasi seperti yang dipahami oleh negara-negara Barat sehingga penggunaan kekerasan menjadi integral dalam sistem demokrasi negara-negara post-kolonial. Namun demikian kajian ini tidak

13Ibid. 10.

14 John Rawls, The Law of Peoples (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 14.

15Ibid. 15.

16 Charles Tilly, Democracy (New York: Cambridge University Press, 2007), 14-15.

17 Hannah Arendt, On Violence (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), 4.

menjelaskan apakah penggunaan kekerasan yang berlarut-larut dapat merusak konsepsi demokrasi, khususnya dalam hal membungkam kelompok-kelompok minoritas yang tidak memiliki kekuatan cukup besar untuk melakukan kekerasan.

Pada bagian ketiga, literatur-literatur yang digunakan didominasi oleh para pemikir dengan latar belakang sejarah, politik, dan antropologi. Pada bagian ini, Anderson dan Bouchier menjelaskan proses demokratisasi Indonesia dengan membandingkan periode Order Baru dan Reformasi, serta memberikan penekanan pada warisan-warisan Orde Baru yang masih diadopsi pada periode Reformasi yang disebabkan oleh masih banyaknya elit-elit politik Orde Baru yang menempati posisi politik strategis setelah pergantian rezim. Selain itu, Menchik menggarisbawahi model demokrasi di Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi namun tanpa konsep liberalisme sehingga ada beberapa pembatasan atas sikap toleransi tersebut seperti yang dicontohkan dalam kasus toleransi antar umat beragama, namun toleransi tersebut tidak dapat mencakup kelompok sekte-sekte yang tidak diakui sebagai agama maupun aliran keagamaan yang tidak sesuai dengan aliran utama agama tersebut.19 Pembahasan mengenai Indonesia yang terakhir bersumber dari literatur Scott yang menekankan pada keberadaan little tradition yang menyebabkan perbedaan konsepsi politik antara negara-negara Barat dan post-kolonial, terutama akibat pengaruh kultur peasantry yang cukup kuat.20

19 Jeremy Menchik, Islam and Democracy in Indonesia: Tolerence without Liberalism (Cambridge: Cambridge

University Press, 2016), 91-92.

20James C. Scott, “Protest and Profanation: Agrarian Revolt and the Little Tradition, Part I,” Theory and Society

BAB III. METODE PENELITIAN

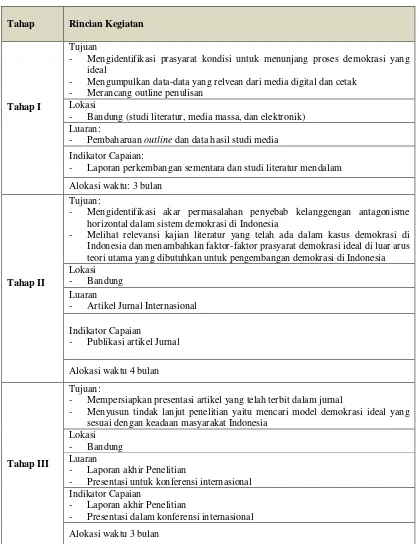

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengandalkan literatur dan media digital dan cetak sebagai sumber informasi. Pelaksanaan penelitian mengikuti tahapan-tahapan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Tahap-tahap Penelitian

Tahap Rincian Kegiatan

Tahap I

Tujuan

- Mengidentifikasi prasyarat kondisi untuk menunjang proses demokrasi yang

ideal

- Mengumpulkan data-data yang relvean dari media digital dan cetak

- Merancang outline penulisan

Lokasi

- Bandung (studi literatur, media massa, dan elektronik)

Luaran:

- Pembaharuan outline dan data hasil studi media

Indikator Capaian:

- Laporan perkembangan sementara dan studi literatur mendalam

Alokasi waktu: 3 bulan

Tahap II

Tujuan:

- Mengidentifikasi akar permasalahan penyebab kelanggengan antagonisme

horizontal dalam sistem demokrasi di Indonesia

- Melihat relevansi kajian literatur yang telah ada dalam kasus demokrasi di

Indonesia dan menambahkan faktor-faktor prasyarat demokrasi ideal di luar arus teori utama yang dibutuhkan untuk pengembangan demokrasi di Indonesia Lokasi

- Mempersiapkan presentasi artikel yang telah terbit dalam jurnal

- Menyusun tindak lanjut penelitian yaitu mencari model demokrasi ideal yang

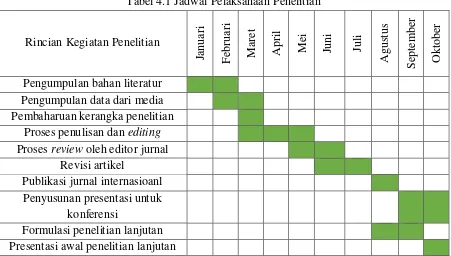

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiga prekondisi yang dielaborasi oleh Chales Tilly dalam bukunya Democracy adalah posisi trust networks dalam politik, hubungan antara categorical inequality dan politik, dan kapasitas pemerintah dalam mengamankan dan menyatukan ruang public. Dalam Era Reformasi di Indonesia, ketiga hal ini cukup berkembang baik dibandingkan dengan rezim sebelumnya, walaupun perkembangan positif tersebut ternyata tidak berhasil meredam antagonism horizontal di tengah masyarakat.

Pembahasan perkembangan pertama adalah posisi trust networks dalam politik. Dalam penelitian ini, terdapat 2 dikotomi trust networks besar yang mendominasi kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Dikotomi pertama adalah trust networks etnis yaitu Etnis Jawa yang menjadi mayoritas dan etnis Tionghoa yang menjadi minoritas. Sementara dikotomi kedua adalah trust networks agama yaitu kelompok Agama Islam sebagai mayoritas dan kelompok agama non-Islam. Relasi antar kedua dikotomi trust networks ini menunjukkan perkembangan signifikan bila dibandingkan dengan rezim sebelumnya.

Sebagai kelompok etnis mayoritas, etnis Jawa mendapatkan keistimewaan sejak zaman penjajahan karena Pulau Jawa dijadikan pusat administrasi Indonesia dan bangsa penjajah mengintegrasikan aristocrat kerajaan-kerajaan di Jawa sebagai birokrat dalam sistem politik. Hal ini terus dilanggengkan setelah kemerdekaan Indonesia, bahkan hingga pada masa Orde Baru. Konsep dominasi tersebut terus ada dalam tradisi sosial dan politik masyarakat di Era Reformasi dengan adanya pemahaman bahwa elit politik dan pemimpin politik tingkat nasional mayoritas berasal dari kelompok Etnis Jawa, atau setidaknya merupakan orang-orang yang paham akan tradisi Jawa. Hal ini juga kemudian dilanggengkan dengan mengesahkan beberapa tradisi budaya Jawa menjadi bagian dari tradisi nasional (Berger 1997: 179).

Tionghoa untuk menunjukan identitas budaya mereka di ruang publik (Setijadi 2016: 4). Pencapaian signifikan dalam akses politik etnis minoritas ini juga terlihat dalam karir politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berhasil menjadi Bupati Belitung Timur dan kemudian berlanjut menjadi Wakil Gubernur Jakarta pada tahun 2012 hingga menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 2014 menggantikan Joko Widodo, Gubernur Jakarta sebelumnnya, yang dilantik menjadi Presiden. Dalam hal ini terlihat bahwa dominasi kelompok Etnis Jawa sebagai etnis dominan dalam ruang public masih terlihat di Era Reformasi, namun di saat yang sama, proses demokratisasi membuka askes-akses sosial dan politik di ruang publik yang sebelumnya tertutup untuk etnis-etnis lainnya, termasuk kelompok Etnis Tionghoa yang merupakan etnis minoritas.

Dikotomi kedua adalah trust networks berbasis agama. Kelompok Islam menjadi kelompok terbesar dalam trust networks ini dibandingkan kelompok-kelompok berbasis agama lainnya. Namun demikian, tidak seperti dominasi mayoritas dalam trust networks berbasis etnis, kelompok Islam selama Era Orde Baru secara aktif ditekan oleh pemerintah yang khawatir bahwa solidaritas dan kekuatan kelompok Islam berpotensi untuk menjadi terlalu besar dan mengancam posisi elit politik. Hal ini termanifestasikan dalam kampanye pemerintah Orde Baru tentang bahasa ideologi-ideologi ekstrimis yang menjadi ancaman nasional. Kampanye itu menyebutkan keberadaan ideologi ekstrim kanan dan ideologi ekstrim kiri yang harus dilawan, dimana ekstrim kanan merujuk pada ideologi Islam, sementara ekstrim kiri merujuk pada komunis (Brown 2003: 201).

Walaupun demikian, kelompok Islam yang memiliki jumlah besar ini kemudian tidak serta merta menjadi kekuatan politik besar yang terkonsolidasi akibat banyaknya percabangan dan perbedaan pendapat di dalam kelompok tersebut. Keberhasilan kelompok masyarakat dan gerakan-gerakan sosial kelompok Islam tidak serta merta menjadikan kelompok ini mendapat porsi besar di dalam birokrasi. Beberapa kelompok Islam dengan dukungan besar memang berhasil membentuk partai politik, namun hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki basis pemilih yang terus meningkat selama Era Reformasi. Bahkan PKS sendiri pun memiliki kesulitan untuk melakukan mobilisasi massa karena terpecah-pecahnya basis massa PKS dalam beberapa isu politik (Buehler 2016: 123). Hal ini berdampak pada kekuatan politik PKS dan partai-partai berbasis Islam lainnya karena ketidakmampuan memobilisasi massa maupun mengamankan jumlah suara dalam pemilu berarti partai-partai ini tidak memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dalam relasinya dengan elit-elit politik lainnya.

Penggambaran 2 dikotomi trust networks di atas menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang sebelumnya termarjinalisasi pada periode Orde Baru telah diberikan akses yang lebih baik ke ruang publik, baik kelompok Tionghoa yang menjadi minoritas maupun kelompok Islam yang menjadi mayoritas yang ditekan pada periode Orde Baru. Namun demikian, integrasi yang terjadi dengan terburu-buru pada awal Reformasi menyebabkan adanya diskoneksi antara suara masyarakat di tingkat akar rumput dengan wakil-wakil elit politiknya, seperti yang tergambar dalam kedua kelompok tersebut yang tetap tidak mendapat dukungan signifikan ketika mendirikan partai politik. Dengan adanya diskoneksi ini, elit-elit politik tersebut tidak hanya sulit untuk melakukan mobilisasi, namun juga kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan antagonism di tingkat akar rumput yang telah menjadi warisan rezim sebelumnya. Lebih jauh lagi, terdapat kecenderungan elit-elit politik ini untuk tidak menyelesaikan permaslahan antagonism tersebut karena mereka dapat mengeksploitasi fragmentasi antar masyarakat demi keuntungan politik mereka. Hal ini sangat terlihat dalam proses kampanye dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada tahun 2016 hingga 2017 lalu dimana mobilisasi massa menjadi sangat efektif ketika elit-elit politik dapat menggunakan antagonisme antar kelompok masyarakat sebagai bagian dari strategi politik (Aspinall and Masudi 2017: 420).

ketidaksetaraan kelas ekonomi maupun sosial. Sebagai contoh, basis hukum mengenai syarat-syarat menjadi anggota parlemen,21 ikut serta dalam pemilu (Komisi Pemilihan Umum 2014), maupun kebebasan untuk menyampaikan opini dan kritik terhadap pemerintah (Al Hadi 2016) dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki akses ke ruang publik, walaupun dengan beberapa ketentuan yang bersifat non-diskriminatif.

Walaupun demikian, dalam praktiknya, kemampuan ekonomi memiliki peranan penting dalam partisipasi politik. Biaya kampanye politik yang sangat tinggi baik untuk legislative dan eksekutif22 serta akses infrastruktur fisik maupun birokratis yang masih belum sempurna membuat akses politik tidak benar-benar merata untuk seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, isu dominasi mayoritas juga masih ada dalam ruang publik. Formasi jabatan eksekutif pusat pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 28 dari 34 menteri di cabinet Joko Widodo beragama Islam, sementara 20 dari 24 menteri lahir di Pulau Jawa. Dengan demikian, walaupun secara hukum terdapat jaminan kesetaraan di ruang publik, dalam praktiknya tidak ada basis apapun yang membatasi dominasi actor-aktor ekonomi kuat ataupun kelompok mayoritas dalam ruang publik.

Pembahasan perkembangan terakhir adalah kapasitas pemerintah dalam mengamankan dan menyatukan ruang publik. Hal ini menjadi sangat penting di Indonesia karena di rezim-rexim sebelum Reformasi, aktor-aktor kekerasan memiliki sejarah panjang dalam partisipasi di ruang publik. Selama masa Orde Baru, actor kekerasan yang biasa disebut sebagai preman digunakan oleh elit-elit politik untuk memaksa masyarakat mendukung dan memilih pertahana dalam pemilu, serta digunakan juga untuk mengancam dan mempresekusi rival-rival politik pertahana (O’Rourke 2002: 11). Hal ini kemudian berusaha diubah dalam Era Rreformasi melalui pengintegrasian aktor-aktor kekerasan yang berpengaruh ke dalam sistem politik formal dengan harapan bahwa aktor-aktor ini tidak lagi hanya menjadi alat politik, namun juga ikut diberikan akses politik sehingga cara-cara kekerasan yang biasa mereka lakukan dapat diganti dengan cara-cara demokratis yang lebih damai.

Namun demikian, usaha ini ternyata memiliki efek samping. Berdasarkan penelitian dari tahun 2010 hingga 2014 yang dilakukan oleh Edwar Aspinall, calon legislatif dan eksekutif daerah secara umum merekrut tim kampanye yang memiliki kemampuan ekonomi kuat untuk membiayai proses kampanye serta pemimpin komunitas lokal yang memiliki jaringan akar rumput yang kuat (Aspinall 2014: 554). Dalam hal ini, pemimpin atau tetua komunitas lokal

21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012

22“Caleg Harus Punya Modal,” Kompas.com, 30 January 2013,

merupakan bentuk ameliorasi dan generalisasi dari berbagai tipe pemimpin baik pemimpin adat, religious, maupun organisasi preman setempat yang dapat mengamankan dukungan untuk calon-calon legislatif dan eksekutif tersebut(Aspinall 2014: 556). Sebagai gantinya, pemimpin-pemimpin kelompok ini dijanjikan keuntungan material maupun politik bagi kelompoknya sehingga terbentuk jaringan patron-klien baru. Dalam usaha untuk mengamankan dukungan bagi calon-calon pemimpin politik tersebut, pemimpin komunitas lokal ini kemudian menggunakan strategi represi, intimidasi, maupun politik identitas untuk mengamankan keuntungan kelompok mereka. Contoh nyata dapat terlihat dalam proses pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 dimana FPI yang mendukung salah satu calon kandidat Islam dengan

mengkampanyekan slogan “Jangan Memilih Pemimpin Non-Muslim” yang menunjuk pada calon kandidat saingan yang tidak beragama Islam(Kurniawan 2017).

Secara garis besar, proses demokratisasi pada Era Reformasi telah menunjukkan perkembangan dan usaha-usaha untuk mengamankan dan menyatukan ruang publik dengan mengintegrasikan aktor-aktor kekerasan yang sebelumnya beraktivitas di luar ruang publik ke dalam ruang publik guna memudahkan aparat keamanan untuk mengontrol aktivitas politik mereka. Namun demikian, pengintegrasian ini membuat berbagai aktivitas kekerasan tidak langsung menjadi bagian dari strategi politik di ruang publik sehingga ruang publik dan kekerasan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Ketika kekerasan menjadi elemen penting dalam aktivitas politik, makan antagonisme dan fragmentasi antar kelompok dalam masyarakat menjadi tidak terelakkan. Kelompok-kelompok yang memiliki perangkat kekerasan akan lebih memilih untuk memaksa kelompok lain untuk setuju dengan pandangan politik mereka daripada berusaha untuk menyatukan pandangan melalui cara-cara demokratis yang dapat menyatukan perbedaan pendapat.

Berdasarkan paparan sebelumnya, proses demokrasi yang sedang berlangsung tidak berhasil memberikan kontribusi signifikan pada pengurangan hubungan antagonistik di masyarakat. Bahkan, beberapa proses demokrasi terhalang dengan antagonisme yang sudah ada. Hubungan antagonistik ini terlihat dapat beradaptasi dengan perubahan demokrasi dan sejalan dengan sistem pasca klientalisme yang terus ada di institusi publik. Bagian dari pembahasan selanjutnya akan meneliti perkembangan politik demokratis Indonesia melalui cara pandang historis dan kultural.

budaya sebagai alat politik dapat mengikuti pola rezim sebelumnya, hanya dengan beberapa modifikasi untuk dapat beradaptasi dengan pengaturan demokrasi saat ini.

Peradaban Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, diawali dengan masyarakat tani yang berbeda dengan masyarakat industrial. Pertama, masyarakat industrial membangun hirarki kelas berdasarkan kepemilikan dan eksploitasi faktor produksi, sementara dalam masyarakat tani, hirarki kelas didasarkan pada kepemilikan tanah dan kepercayaan bersama (Scott 1977a: 5). Kedua, masyarakat industrial membudayakan nilai individualisme dan mendapatkan kritik karena mengasingkan dan mengkomersialkan para pekerja sebagai komoditas, sementara masyarakat tani sangat mementingkan paguyuban dengan tradisi yang kuat yang mana menyatukan para tuan tanah dan para petani (Popkin 1980: 415). Tradisi ini dianggap lebih manusiawi daripada sistem pasar kapitalis karena tidak hanya bertentangan dengan ekspolitasi para petani, tetapi juga memberikan kewajiban kepada para tuan tanah untuk menjamin kehidupan para petani. Sebagaimana budaya tani sangat melekat di masyarakat Indonesia, ada

dua permasalahan yang muncul ketika demokrasi diadopsi, yaitu permasalahan ‘tradisi kecil’

dan pola penentangan rakyat terhadap perbedaan budaya.

Pertama, permasalahan tradisi kecil merujuk pada perbedaan antara tradisi besar yang asli dengan pemahaman tradisi tersebut diantara masyarakat tani (Scott 1977a: 2). Perbedaan pemahaman tersebut muncul karena tradisi besar harus diasimilasikan dengan budaya tani yang sudah ada supaya dapat diterima oleh masyarakat tani. Permasalahan muncul ketika perbedaan

pemahaman yang menghasilkan ‘tradisi kecil para petani’ juga terjadi ketika tradisi politik

Barat masuk ke dalam masyarakat tani. Tradisi kecil dari politik seringkali lepas atau menentang dari tradisi asli seperti dalam persebaran komunisme di Indonesia pada tahun 1926-1927 yang hanya dianggap sebagai pemberontakkan kaum miskin tanpa adanya tujuan lebih lanjut (Scott 1977a: 4).

Keberadaan tradisi kecil menjadi masalah ketika pemahaman tradisi antara para elit dan masyarakat berbeda-beda. Variasi pemahaman tersebut membentuk pola ‘masyarakat

bayangan’ yang merujuk pada keberadaan pertentangan budaya antara para rakyat melawan

Selain pertentangan, hubungan antara tradisi besar dan tradisi kecil tidak selalu digambarkan dalam pertentangan tersamar. Ada perasaan kagum yang muncul dari rakyat kepada para elit. Menurut Geertz (Scott 1977a: 11), rakyat melihat para elit sebagai pemimpin karismatik dan obyek kekaguman yang mereka harap untuk menjadi, namun gagal. Hal ini menyokong hirarki budaya antara rakyat dan kaum elit diantara resistensi halus yang dilakukan secara konstan, seperti yang digambarkan dalam drama berjudul Semar Menggugat. Dalam cerita ini, Semar adalah tokoh utama wayang Indonesia yang mewakili kaum tertindas yang menggugat raja karena telah mempermalukan dirinya dan menindas rakyat. Sebagai upaya untuk membuktikan dirinya, Semar mendapatkan kuasa untuk memimpin kerajaannya sendiri. Akan tetapi, di akhir cerita, seluruh upaya Semar sia-sia karena sang raja lebih kuat daripada dirinya. Drama ini menunjukkan bahwa hirarki budaya terus berlanjut melalui pengakuan kaum elit yang kuat dan tidak akan pernah dapat ditaklukan dan juga adanya kemauan untuk mempertahankan hirarki tersebut karena memberikan ketertiban dan perdamaian di masyarakat. Kondisi ini seringkali disebut sebagai hubungan antara ayah dan anak, di mana sang anak seringkali memberontak namun tetap saja membutuhkan perlindungan dan arahan dari sang ayah (Scott 1977a: 14). Maka dari itu, budaya patrimonial di Indonesia juga mengakar dalam budaya tani.

penyangganya untuk memperkecil pengaruh orang luar ke kelompoknya. Para aktor di zona penyangga ini kemudian akan menggunakan ketergantungan rakyat untuk menjadi broker atau kandidat politik yang memberi mereka kuasa untuk mengerahkan suara sebagai ganti dari bentuk perlindungan yang diberikan (Scott 1977b: 220).

Selain itu, pola eksklusi-inklusi juga menyokong fragmentasi dalam arena politik yang lebih luas. Di luar kelompoknya, model keterlibatan didasarkan pada kepentingan pribadi tanpa kemauan untuk berkompromi (Scott 1977b: 214). Komunalitas juga berarti memprioritaskan anggota kelompok sendiri daripada pihak luar, terutama menyangkut hak bersama seperti tanah, air, dan sumber daya lain. Pelanggaran hak umum yang dilakukan oleh pihak luar tanpa adanya kesepakatan dengan kelompok yang tinggal di daerah tersebut dapat menyebabkan terjadinya aksi kekerasan kepada para pihak luar, seperti yang dilakukan para preman dan penjahat untuk melindungi daerahnya.

rakyat yang fokus pada sang penguasa sebagai pemberi kekuasaan, atau dalam kata lain sistem politik yang berdasarkan pada hubungan patron-klien.

Penjelasan mengenai para petani dan budaya Jawa menunjukkan praktek patrimonial, inklusi-eksklusi dan hubungan klientelisme yang sangat dalam di masyarakat Indonesia, yang berkontribusi pada pandangan mereka mengenai politik, terutama dalam hubungan antar kelompok di masyarakat. Para elit politik yang sedang menjabat juga menggunakan budaya ini untuk keuntungan politik pribadi, sebagai contoh penggunaan hubungan personal dengan ketua kelompok di masyarakat untuk memperoleh dukungan suara atau untuk mengintimidasi pesaing politiknya.

Penggunaan budaya secara halus seperti dalam hal budaya Jawa dan petani di Indonesia tidak menyebabkan bertahannya antagonisme horizontal secara langsung. Akan tetapi, hal ini dapat menjadi penyebab berlangsungnya segregasi dan klientelisme secara terus menerus. Seperti yang telah dijelaskan, para elit politik cenderung mengeksploitasi kondisi masyarakat yang terpecah-pecah dan budaya klientelisme sebagai strategi politik mereka, akibatnya proses demokraitisasi menjadi terhambat dan antagonisme terus bertahan di masyarakat.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Rezim demokrasi di Indonesia telah terbukti gagal untuk mengurangi antagonisme horizontal di masyarakat dan mendapat efek negatif karena hubungan antagonistik menodai aktivitas politik dengan berbagai tindakan kekerasan. Setelah mengamati proses demokrasi Indonesia dan berdasarkan rujukan dari Tilly mengenai prekondisi demokrasi yang ideal, karya tulis ini meninjau nilai-nilai budaya sebagai kekuatan tambahan yang mengekalkan antagonisme horizontal di masyarakat yang mana dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang.

Karya tulis ini menjelaskan dua hal penting mengenai keberlangsungan antagonisme horizontal secara terus menerus dalam rezim demokrasi Indonesia. Pertama, prekondisi untuk mendukung proses demokrasi di Indonesia telah berkembang menuju arah yang benar terlepas dari berbagai permasalahan yang ada dalam proses implementasi. Terdapat pula usaha untuk memadukan jejaring kepercayaan yang sebelumnya dikecualikan ke lingkup politik setelah pergantian rezim di tahun 1998. Akan tetapi, pemaduan jejaring kepercayan yang dilakukan secara gegabah menyebabkan terjadinya permasalahan dalam bidang perwakilan karena tidak adanya hubungan antara rakyat dan elit politik yang bertindak sebagai pemimpin jejaring kepercayaan mereka. Maka dari itu, hubungan antagonistik antar masyarakat sulit untuk diselesaikan melalui proses dialog dikalangan para elit. Selain itu, terdapat pula kecenderungan para elit politik untuk mempertahankan hubungan antagonistik diantara masyarakat karena mereka dapat menggunakannya untuk menjaga kendali di masyarakat dan memudahkan mobilisasi berbagai jejaring kepercayaan untuk mengurangi para pesaing politiknya. Namun demikian, terdapat hukum yang melarang pemindahan ketidaksetaraan kategorial ke dalam lingkup publik terlepas dari ketidakmampuannya untuk mencegah praktek dominasi beberapa kelompok dalam politik. Maka dari itu, reformasi hukum dan sistem birokrasi sangat dibutuhkan. Terdapat pula usaha dari rezim demokrasi Indonesia untuk mengurangi jumlah kekuasaan otonom yang bekerja di luar lingkup politik. Usaha ini dilakukan melalui penggabungan kekuasaan ke lingkup politik dan memungkinkan sistem politik untuk mengendalikan aktivitas mereka. Namun demikian, ada resiko serangan balik dimana kekuasaan otonom bekerja sama dengan institusi politik yang lemah dan menyatukan tindakan kekerasan ke dalam aktivitas politik.

DAFTAR PUSTAKA

“Caleg Harus Punya Modal.” Kompas.com, 30 Januari 2013.

http://regional.kompas.com/read/2013/01/30/02360592/Caleg.Harus.Punya.Modal5 (diakses pada 5 Februari 2018).

“Detik-detik Penyerangan Kantor LBH Jakarta.” Tempo.co, 18 September 2017. https://nasional.tempo.co/read/910039/detik-detik-penyerangan-kantor-lbh-jakarta (diakses pada 6 Desember 2017).

Al Hadi, Yayan Sopyani. 2016. “Aliansi Rakyat Miskin Jakarta Mau Demo di MK Agar

Batalkan UU Pengampunan Pajak,” Rmol.co, (24 Agustus),

http://politik.rmol.co/read/2016/08/24/258078/Aliansi-Rakyat- Miskin-Jakarta-Mau- Demo-Di- MK-Agar- Batalkan-UU- Pengampunan-Pajak- (diakses pada 2 Februari 2018).

Anderson, Benedict and Richard O’Gorman. 2007. “The Idea of Power in Javanese Culture.” dalam Claire Holt (ed.), Culture and Politics in Indonesia. Singapore: Equinox Publishing.

Arendt, Hannah. 1970. On Violence. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Aspinall, Edward and Wawan Mas’udi. 2017. “The 2017 Pilkada (Local Elections) in Indonesia: Clientelism, Programmatic Politics and Social Networks.” Contemporary Southeast Asia 39 (3), 417-426.

Aspinall, Edward. 2014. “When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral

Politics in Indonesia.” Critical Asian Studies 46(4), 545-570.

Berger, Mark T. and Douglas A. Borer. 1997. The Rise of East Asia: Critical Visions of the Pacific Century. London: Routledge.

Brown, Colin. 2003. A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation? NSW: Allen & Unwin.

Buehler, Michael. 2016. The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.

Erawan, I Ketut Putra. 2007. “Tracing the Progress of Local Governments since

Desentralisation.” Indonesia: Democracy and The Promise of Good Government. Singapore: Utopia Press.

Kant, Immanuel. 2006. Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History. New Haven: Yale University Press.

Komisi Pemilihan Umum. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang

Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

2014.” htt

ps://kab-bogor.kpu.go.id/images/publikasi/PKPU%209%202014%20UPLOAD%201.pdf.

Komisi Pemilihan Umum. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012,” ppid.kpu.go.id/?download=20160830121407

Kurniawan, Eka. 2017. “An Election in Jakarta, an Omen for Indonesia.” The New York Times, (2 May), https://www.nytimes.com/2017/05/02/opinion/an-election-in-jakarta-an-omen-for-indonesia.html (diakses pada 8 Februari 2018).

Menchik, Jeremy. 2014. “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia.” Comparative Studies in Society and History 56, No. 3.

Menchik, Jeremy. 2016. Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press.

O’Rourke, Kevin. 2002. Reformasi: the struggle for power in post-Soeharto Indonesia. Singapore: Allen & Unwin.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Popkin, Samuel. 1980. “The Rational Peasant: The Political Economy of Peasant Society.” Theory and Society 9 (3), 411-471.

Rawls, John. 1994. The Law of Peoples. Cambridge: Harvard University Press.

Ricklefs, M. C. 2001. A History of Modern Indonesia since c.1200: Third Edition. London: Palgrave.

Rousseau, J.J. 1994. Discourse on Political Economy and The Social Contract. New York: Oxford University Press.

Scott, James C. 1977a. “Protest and Profanation: Agrarian Revolt and the Little Tradition, Part I.” Theory and Society 4(1), 1-38.

Scott, James C. 1977b. “Protest and Profanation: Agrarian Revolt and the Little Tradition, Part II.” Theory and Society 4 (2), 211-246.

Scott, James C. 1990. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press.

Setijadi, Charlotte. 2016. “Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia: Changing Identity

Toiskandar. “Tolak Upah Murah, Demo Buruh di Cirebon Berujung Ricuh,” Sindonews.com,

9 Desember 2017, diakses pada 6 Desember 2017,

https://daerah.sindonews.com/read/1153878/21/tolak-upah-murah-demo-buruh-di-cirebon-berujung-ricuh-1478659072

Vickers, Adrian. 2013. A History of Modern Indonesia. 2nd ed. New York: Cambridge University Press.

von Holdt, Karl. 2014. “On Violent Democracy.” The Sociological Review 62:S2, 129-151. Yazid, Sylvia. 2013. Indonesia's Civil Society in the Age of Democratization: NGO-Responses