i

PROGRAM STUDI PBSID, FKIP, USD, ANGKATAN 2009—2011

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah

Disusun oleh:

Olivia Melissa Puspitarini 091224034

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

iv

MOTTO

“D iberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,

yang menaruh harapannya pada Tuhan”

(Yeremia 17:7)

“Kesuksesan bukan kunci kebahagian, tetapi kebahagian adalah kunci kesuksesan. Jika kamu

mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan sukses”

(Albert Schwitzer)

“Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi penghakiman bahwa sesuatu yang lain

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kary a ini k upersembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus y ang selalu memberikan

berkat dan cinta untukk u.

Orang tua say a, Bapak Cornelius S upriy anto dan Ibu Ch. Asih, terima kasih

untuk doa, dukungan, nasihat, kasih say ang Bapak dan Ibu hingga saat ini

Adik say a, Alvin Christianto,

terima kasih untuk doa dan canda tawany a.

Teman-teman seperjuangan, Elizabeth Rita, Agustina Galuh Eka N, dan

Caecilia Petra Gading May W, terima kasih untuk setiap duk ungan, doa,

dan bantuan y ang luar biasa.

S emua sahabat y ang say a kasihi, terima kasih untuk setiap semangat, doa,

viii

ABSTRAK

Melissa Puspitarini, Olivia. 2013. Ketidaksantunan Linguistik dan Pragmatik Berbahasa antara Dosen dan Mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, Angkatan 2009—2011. Skripsi. Yogyakarta: PBSID, JPBS, FKIP, USD.

Penelitian ini membahas ketidaksantunan linguistik dan pragmatik antara dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID, USD, angkatan 2009—2011. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan wujud ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa antara dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, angkatan 2009—2011, (2) mendeskripsikan penanda ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, angkatan 2009—2011, dan (3) mendeskripsikan makna ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, angkatan 2009—2011.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID. Data penelitian berupa tuturan lisan yang tidak santun. Instrumen penelitian ini adalah panduan wawancara, daftar pertanyaan pancingan, dan daftar kasus. Metode pengumpulan data adalah metode simak dan metode cakap. Teknik pengumpulan data dari metode simak diwujudkan dengan teknik dasar yaitu teknik sadap. Teknik dasar ini diikuti dengan teknik lanjutan yang berupa teknik simak libat cakap. Teknik tersebut diakhiri dengan teknik catat. Teknik pengumpulan data dari metode cakap adalah teknik pancing sebagai teknik dasar. Teknik dasar ini diikuti dengan teknik cakap semuka dan tansemuka. Teknik tersebut diakhiri dengan teknik rekam dan catat. Teknik rekam dan catat ini diwujudkan peneliti dengan mengintepretasikan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi. Peneliti menganalisis data dengan mengutip data dan konteks tuturan. Langkah terakhir yaitu peneliti mengintepretasikan makna tuturan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontekstual.

ix ABSTRACT

Melissa Puspitarini, Olivia. 2013. Linguistic and Pragmatic Language Impoliteness between Lecturers and Students at PBSID, USD, Academic Year 2009—2011. Thesis.Yogyakarta: PBSID, JPBS, FKIP, USD.

This research aims to discuss abous the Linguistic and Pragmatic Language Impoliteness Between Lecturers and Students at PBSID, USD, academic year 2009—2011. The purpose of this research are (1) to describe the form of linguistic and pragmatic language impoliteness between lecturers and students in the PBSID, FKIP, USD, academic year 2009—2011, (2) to describe the language impoliteness marker linguistic and pragmatic used by lecturers and students in the PBSID, FKIP, USD, academic year 2009—2011, and (3) describe the meaning language impoliteness linguistic and pragmatic used by PBSID, FKIP, USD, academic year 2009—2011.

The type of research include descriptive qualitative research. The subjets of this research are lecturers and students of PBSID, USD, academic year 2009— 2011. The objects of this research were the speeches not impolite. This research instrument is a guideline or interview guide, inducement, and a list of cases. The instruments used in this research are interview, elicitation, and cases studies using language impoliteness theory. The roundup data method used are grouping and interview. The collecting data method uses tapping method as a basic method, the continuation technique is direct interview and the last technique is written data recording.Interview technique is an elicitation technique as a basic technique. The follow up technique is direct interview and indirect interview. Both the techniques can be applied both in grouping and interview. The researcher can use those two techniques both in grouping and interview by inventoring, indentifying, clarifying, and alayzing the data. In analyzing the data, the research cites the data and the spoken language. The final step done by the researcher is interpreting the meaning of the language. The data analysis used in this research is contextual analysis method.

x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Ketidaksantunan Linguistik Dan Pragmatik Berbahasa Antara Dosen Dan Mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, Angkatan 2009/2011” ini dengan baik. Sebagaimana disyaratkan dalam kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah (PBSID), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, penyelesaian

skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini berhasil diselesaikan karena bantuan,

doa, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis dari lubuh hati terdalam mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rohandi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma

2. Dr. Yuliana Setiyaningsih, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah

3. Rishe Purnama Dewi, S.Pd., M.Hum., selaku Wakil Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah sekaligus dosen pembimbing II yang bijaksana memberikan bimbingan, motivasi, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum., selaku dosen pembimbing I selalu

memberikan nasihat, bimbingan, motivasi, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah yang ramah, selalu mendukung, dan memberikan perhatian, bantuan, pengarahan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan penulis

xi

6. Sdr. Robertus Marsidiq, selaku staf sekretariat PBSID yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan adminitrasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kedua orang tua, Bapak Cornelius Supriyanto dan Ibu Ch. Asih yang penuh kasih sayang dan ketulusan memberikan doa dan motivasi. Serta adikku, Alvin Christianto, terima kasih dukungan, semangat, dan doanya.

8. Para sahabatku Elizabeth Rita, Agustina Galuh Eka, Caecilia Petra Gading, dan OMK se-Paroki Pakem, terima kasih untuk waktu, pikiran, tenaga, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan

skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan PBSID angkatan 2009 terima kasih atas dukungan, doa, kebersamaan, canda tawa, kerja sama, dan pertemanan kita yang luar biasa.

10. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah angkatan 2009—2011 yang telah bersedia menjadi sumber data dalam penelitian ini.

11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna seperti pepatah tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan keterbatasan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

xii DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………... ii

HALAMAN PENGESAHAN ……….... iii

HALAMAN MOTTO ………. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ………. v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ……… vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH …………. vii

ABSTRAK ………..………. viii

ABSTRACT ………..……… ix

KATA PENGANTAR ………..……….. x

DAFTAR ISI ………..………. xii

DAFTAR TABEL ………..………. xvii

DAFTAR BAGAN ………..……… xviii

BAB I PENDAHULUAN ………..……… 1

1.1 Latar Belakang Masalah ………..………… 1

1.2 Rumusan Masalah ………..…………..…… 6

1.3 Tujuan Penelitian ………..……… 7

1.4 Manfaat Penelitian ………..…………..…… 7

1.5 Batasan istilah ………..………….…… 8

1.6 Sistematika Penyajian ………..……….…… 9

BAB II KAJIAN TEORI ………..……….…… 11

2.1 Penelitian yang Relevan ………..……….. 12

2.2 Teori Ketidaksantunan Berbahasa ………..……….. 15

2.2.1 Teori Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pandangan Locher ……..….. 15

xiii

2.2.3 Teori Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pandangan Culpeper …..….. 19

2.2.4 Teori Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pandangan Terkourafi …….. 21

2.2.5 Teori Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pandangan Locher and Watts 22 2.2.6 Rangkuman ………..…………....…… 24

2.3 Tindak Tutur ………..…………....…....…… 25

2.3.1 Tindak Lokusi ………..……… 25

2.3.2 Tindak Ilokusi ………..……… 26

2.3.3 Tindak Perlokusi ………..……… 30

2.3.4 Rangkuman ………..…………....…… 32

2.4 Konteks Tuturan ………..…………...…… 33

2.4.1 Penutur dan Lawan Tutur ………..…………...…… 36

2.4.1.1 The Utterer dan The Interpteter………..…………...….. 39

2.4.1.2 Aspek-aspek MentalPengguna Bahasa ……..…………...….. 40

2.4.1.3 Aspek-aspek Sosialdan Budaya Pengguna Bahasa ……...….. 42

2.4.1.4 Aspek-aspek FisikPengguna Bahasa ………..…………....…… 45

2.4.2 Konteks Sebuah Tutur ………..…………....…… 46

2.4.3 Tujuan Sebuah Tuturan ………..…………..…… 48

2.4.4 Tuturan Sebagai Bentuk Tindakan atau Kegiatan: Tindak Ujar …..…… 49

2.4.5 Tuturan Sebagai Produk Tindak Verbal ………..………. 50

2.4.6 Rangkuman ………..…………....……. 53

2.5 Bunyi Suprasegmental ………..…………...…… 51

2.5.1 Tinggi-rendah (Nada, Tona, Pitch) 52 2.5.2 Keras-lemah (Tekanan, Aksen, Stress) ………..…………..…… 53

2.5.3 Intonasi ………..…………...…… 54

2.5.4 Rangkuman ………..…………....…… 55

2.6 Pilihan Kata ………..…………....…...…… 55

2.6.1 Bahasa Standar dan Nonstandar ………..…………....….... .….. 57

2.6.2 Kata Ilmiah dan Kata-kata Populer ………..…………....…...….. 59

xiv

2.6.4 Kata Percakapan ………..…………....…... 60

2.6.5 Slang ………..…………....…... 61

2.6.6 Idiom ………..…………....…... 62

2.6.7 Bahasa Artifisial ………..…………....…... 62

2.6.8 Kata Seru ………..…………....…... 63

2.6.9 Kata Fatis ………..…………....…... 63

2.6.10 Rangkuman ………..…………....…... 64

2.7 Kerangka Berpikir………..…………....…... 65

BAB III METODELOGI PENELITIAN ………..…………....…... 67

3.1 Jenis Penelitian ………..…………....…... 67

3.2 Subjek Penelitian ………..…………....…... 67

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data ………..…………....…... 68

3.4 Instrumen Penelitian ………..…………....…... 70

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data ………..…………....…... 71

3.6 Sajian Hasil Data ………..…………....…... 73

3.7 Trianggulasi Hasil Analisis Data ………..…………....…... 74

BAB IV PEMBAHASAN ………..…………....…... 75

4.1 Deskripsi Data ………..…………....…... 75

4.2 Hasil Analisis Data ………..…………....…... 79

4.2.1 Melecehkan Muka ………..…………....…... 79

4.2.1.1 Wujud Ketidaksantunan Linguistik ………....…... 82

4.2.1.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik ………....…... 83

4.2.1.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik……....…... 85

4.2.1.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ……....…... 86

4.2.1.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa yang Melecehkan Muka .... 88

4.2.2 Memain-mainkan Muka ………..…………....…... 89

xv

4.2.2.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik ………..…………... 92

4.2.2.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik ………..…………... 93

4.2.2.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ………..…………... 94

4.2.2.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa Memainkan Muka ... ... 96

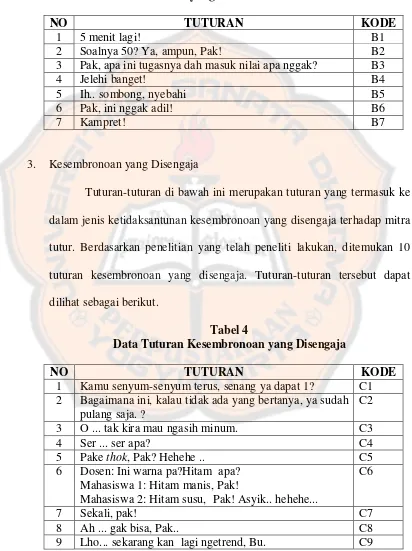

4.2.3 Kesembronoan yang Disengaja ………..………... 97

4.2.3.1 Wujud Ketidaksantunan Linguistik ………..………... 99

4.2.3.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik ………..………... 100

4.2.3.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik ………..………... 102

4.2.3.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ………..………... 103

4.2.3.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa Kesembronan Sengaja ... 104

4.2.4 Menghilangkan Muka ………..…………....…... ... 105

4.2.4.1 Wujud Ketidaksantunan Linguistik .…………....…... ... 108

4.2.4.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik …………....…... ... 108

4.2.4.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik ………....…... 110

4.2.4.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ………....…... 111

4.2.4.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa Menghilangkan Muka ... 113

4.2.5 Mengancam Muka Sepihak ………..…………....…... 113

4.2.5.1 Wujud Ketidaksantunan Linguistik ……..…………....…... 116

4.2.5.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik ……..…………....……... 117

4.2.5.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik ………....…... 118

4.2.5.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ………....…... 119

4.2.5.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa yang Mengancam Muka ... 121

4.3. Pembahasan ………..…………....…... 122

4.3.1 Melecehkan Muka ………..…………....…... 123

4.3.2 Memain-mainkan Muka ………..…………....…... 136

4.3.3 Kesembronoan yang Disengaja ……..…………....…... 150

4.3.4 Menghilangkan Muka ………..…………....…... 166

xvi

BAB V PENUTUP ……….……. 199

5.1 Simpulan ………..……….……. 199

5.1 Saran ………..…………...……. 204

DAFTAR PUSTAKA ………..…………..……. 206

xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lima Fungsi Umum Tindak Tutur ……….…….. 30 Tabel 2. Tuturan Ketidaksantunan yang Melecehkan Muka ………. 76

xviii

DAFTAR BAGAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan alat untuk

menunjukkan identitas masyarakat pemakai bahasa. Hal penting yang

berkenaan dengan keberhasilan berkomunikasi adalah melalui pengaturan

interaksi sosial yang mempertimbangkan status penutur dan mitra tutur.

Keberhasilan ini menciptakan suasana kesantunan yang memungkinkan

transaksi sosial berlangsung tanpa mempermalukan penutur dan mitra tutur.

Keberhasilan berkomunikasi juga ditentukan oleh konteks atau situasi antara

penutur dan mitra tutur.

Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Bahasa diartikan

sebagai sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para

anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi,

dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 2008:46). Linguistik dipelajari

sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu lain seperti kesusasteraan, filologi,

pengajaran bahasa, penerjemahan, dan sebagainya. Satuan gramatikal

linguistik adalah fonetik, fonologi, sintaksis, dan semantik. Satuan gramatikal

tersebut masih memandang bahasa dari segi linguistiknya (stuktural), analisis

bahasa yang mengfokuskan penggunaan bahasa yaitu konteks dan latar

Penelitian bahasa selama ini hanya mengkaji dari struktural saja.

Hal tersebut memungkinkan untuk melakukan pembenahan bahwa

analisis bahasa bukan hanya dipandang dari segi struktural (internal

bahasa) tetapi bahasa perlu dikaji dari segi eksternal bahasa, dalam hal

ini pragmatik menawarkan paradigma ilmu baru untuk menganalisis

tuturan bahasa. Studi bahasa yang mempelajari makna yang

disampaikan penutur dan ditafsirkan oleh mitra tutur disebut pragmatik.

Pragmatik merupakan ilmu baru yang menganalisis apa yang

dimaksudkan seseorang dengan tuturan-tuturan melalui kata atau frasa

yang digunakan. Penafsiran maksud yang disampaikan tidak lepas dari

konteks diperlukan pertimbangan penyampaian maksud dengan orang

lain yang mereka ajak bicara, di mana, kapan, dan dalam keadaan apa.

Oleh karena itu, pragmatik disebut pula studi tentang makna

kontekstual (Yule, 2006:4).

Alasan lain pentingnya bahasa dikaji dari segi pragmatik yaitu

kebanyakan peneliti linguistik formal hanya meneliti sebuah satuan

bahasa tanpa kaitan dengan pemakaian bahasa sehari-hari. Peneliti tidak

akan mempermasalahkan mengapa dan bagaimana sebuah kalimat atau

tuturan muncul. Padahal, dalam pemakaian bahasa sehari-hari, terdapat

unsur-unsur penting yang memengaruhi pemakaian bahasa. Unsur

tersebut adalah konteks. Konteks sangat memengaruhi bentuk bahasa

peneliti linguistik terhadap unsur konteks itulah, hasil analisisnya

menjadi tidak memadai (Nugroho, 2009:117).

Menurut Rahardi (2007:20), konteks tuturan diartikan sebagai

semua latar belakang (background knowledge) yang diasumsikan

sama-sama dimiliki dan dipahami bersama-sama oleh penutur dan mitra tutur, serta

yang mendukung interpretasi mitra tutur atas apa yang dimaksudkan

oleh si penutur dalam proses keseluruhan proses bertutur. Dengan kata

lain, sebuah tuturan tidak hanya dianalisis dari segi struktural saja,

keterlibatan konteks sangat memengaruhi daya pragmatik (pragmatic

force) dalam sebuah peristiwa tutur.

Penekanan aspek konteks dalam pragmatik memberikan

kejelasan mengenai analisis linguistik dan analisis pragmatik. Kajian

pragmatik adalah situasi dan latar belakang penutur. Oleh karena itu,

perpaduan penelitian analisis linguistik dan pragmatik memperjelas

maksud dan tujuan dari penutur sehingga terjadi komunikasi yang

lancar tanpa ada persinggungan yang tidak diinginkan.

Pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa

dengan konteks yang menjadi dasar dari penjelasan tentang pemahaman

bahasa. Bentuk-bentuk pragmatik adalah implikatur, tindak tutur,

maksim, dan kesantunan. Banyak peneliti mengkaji bentuk-bentuk

pragmatik itu dalam komunikasi di masyarakat, tertulis ataupun lisan.

kesantunan. Banyak ahli bahasa menganalisis teori-teori kesantunan

berbahasa dalam lingkup masyarakat yang menjadi sebuah patokan

berkomunikasi. Fraser dalam Gunarwan (1992) mendefinisikan

kesantunan adalah “property associated with neither exceeded any right

nor failed to fullfill any obligation”. Dengan kata lain, kesantunan

adalah properti yang diasosiasikan dengan ujaran dan di dalam hal ini

menurut pendapat si pendengar, si penutur tidak melampaui hak-haknya

atau tidak mengingkari memenuhi kewajibannya. Pernyataan tersebut

dimaksudkan bahwa kita dalam berkomunikasi haruslah santun, tidak

boleh menyinggung perasaan orang lain sehingga tidak akan timbul

perselisihan.

Pranowo (2009:13) menjelaskan bahwa pemakaian bahasa yang

santun merupakan bentuk pengaktualisasi diri secara terbuka tanpa harus

ada perasaan takut. Selain fenomena kesantunan, ada pula fenomena

ketidaksantunan berbahasa yang banyak terjadi di kalangan masyarakat

penutur bahasa. Ketidaksantunan berbahasa mengakibatkan interaksi

antara penutur dan mitra tutur tidak lancar. Teori-teori yang membahas

ketidaksantunan berbahasa masih jarang dikupas sehingga timbul

ketimpangan studi antara teori kesantunan dan ketidaksantunan. Hal

tersebut mengakibatkan fenomena pragmatik tidak dikaji secara

mendalam, tidak akan bermanfaat banyak bagi perkembangan ilmu

Berbahasa yang santun sudah selayaknya dipraktikkan di

lingkungan masyarakat terutama dalam lingkungan yang formal,

misalnya saja di lingkungan pendidikan. Berbahasa yang santun

selayaknya terjadi dalam interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam

suasana formal. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi pelanggaran

kesantunan yang disebut ketidaksantunan berbahasa. Bentuk-bentuk

ketidaksantunan berbahasa harus dihindari dalam praktik

berkomunikasi, terutama di lingkungan pendidikan.

Penulis memfokuskan indikator ketidaksantunan berbahasa ranah

pendidikan di lingkungan universitas. Kesantunan berbahasa selayaknya

tercipta di lingkungan kampus yaitu kesantunan berbahasa antara dosen

dan mahasiswa. Kesantunan berbahasa dalam lingkungan pendidikan

merupakan wujud pembentukan karakter bangsa. Subjek penelitian ini

adalah dosen dan mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra.

Alasan pemilihan subyek penelitian tersebut karena jurusan tersebut

lebih menekankan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penulis memilih angkatan 2009—2011 dengan alasan bahwa peristiwa

ketidaksantunan biasanya terjadi antara orang yang mempunyai

kedekatan secara emosional maupun fisik.

Pemakaian bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan

bahasa sesuai dengan situasi atau konteks sedangkan benar yaitu sesuai

Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia itu yang

benar dan baik terutama berbicara dengan orang yang lebih tua misalnya

dosen. Oleh karena itu, kita berkomunikasi kita harus mengetahui siapa

lawan bicara kita dan tempat kita berbicara. Orang Jawa mengatakan

bahwa dalam berkomunikasi harus ada unggah-ungguh atau tata

kramanya terutama saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua.

Dari fenomena-fenomena di atas, penulis beranggapan bahwa penelitian

mengenai kesantunan berbahasa di lingkungan pendidikan terutama di

universitas antara dosen dan mahasiswa sangat menarik dan perlu untuk

dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, secara terperinci

masalah-masalah yang akan ditelti sebagai berikut.

1. Wujud ketidaksantunan linguistik dan pragmatik apa saja yang

diucapkan antara dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP, USD,

angkatan 2009—2011?

2. Penanda ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa apa

saja yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP, USD,

3. Apa makna ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa

yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP, USD,

angkatan 2009—2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah seperti di atas, tujuan penelitian

ini secara terperinci sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan wujud ketidaksantunan linguistik dan pragmatik

berbahasa antara dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP, USD,

angkatan 2009—2011.

2. Mendeskripsikan penanda ketidaksantunan linguistik dan pragmatik

berbahasa yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP,

USD, angkatan 2009—2011.

3. Mendeskripsikan makna ketidaksantunan linguistik dan pragmatik

berbahasa yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP,

USD, angkatan 2009—2011.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian kesantunan berbahasa dalam ranah pendidikan

khususnya antara dosen dan mahasiswa ini diharapkan dapat bermanfaat

bagi para pihak yang memerlukan. Ada dua manfaat yang dapat

1. Manfaat teoretis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

memberikan sumbangan untuk perkembangan teori-teori pragmatik

dan memperluas kajian dan memperkaya khasanah teoretis tentang

ketidaksantunan dalam berbahasa sebagai fenomena pragmatik baru.

Teori-teori tersebut menjadi referensi bagi praktisi yaitu dosen, guru,

mahasiswa, siswa, dan tenaga kependidikan sebagai tambahan

pengetahuan dan wawasan mengenai ketidaksantunan berbahasa.

2. Manfaat secara praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

memberikan masukan para praktisi dalam bidang pendidikan yaitu

dosen, guru, mahasiswa, siswa, dan tenaga kependidikan untuk

mempertimbangkan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi dan

menghindari bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa.

1.5 Batasan Istilah

a. Ketidaksantunan

Ketidaksantuan berbahasa adalah perilaku berbahasa seseorang yang

mengancam muka dan ancaman terhadap muka itu dilakukan secara

sembrono (gratuitous), hingga akhirnya tindakan sembrono itu

menimbulkan konflik bahkan pertengkaran tersebut dilakukan

dengan kesengajaan (purposeful), maka tindakan berbahasa itu

b. Linguistik

Linguistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bahasa sebagai

bagian kebudayaan berdasarkan struktur bahasa tersebut (Parera,

1982:20).

c. Pragmatik

Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari apa saja yang termasuk

struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dengan mitra

tuturnya sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa yang sifatnya

ekstralinguistik (Verhaar, 1996:9).

d. Konteks

Konteks adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik

dan sosial sebuah tuturan. Leech (dalam Nugroho, 2009:119)

menambahkan bahwa konteks adalah suatu pengetahuan latar

belakang yang secara bersama dimiliki oleh penutur dan petutur, dan

konteks membantu petutur menafsirkan atau menginterpretasikan

maksud tuturan penutur.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan penelitian dijabarkan beberapa hal, yang

meliputi pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian

dan pembahasan, dan penutup. Bab I adalah pendahuluan, yang berisi

tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) batasan istilah, dan (6)

sistematika penyajian. Keenam hal tersebut yang menjadi alasan

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Ketidaksantunan

Linguistis dan Pragmatis Antara Mahasiswa dan Mahasiswa PBSID

Angkatan 2009—2011 di Universitas Sanata Dharma”.

Bab II adalah kajian teori yang berisi tiga pokok bahasan yaitu

(1) penelitian yang relevan, (2) kajian pustaka, dan (3) kerangka

berpikir. Kajian hasil penelitian yang terdahulu haruslah memiliki

relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua teori berkaitan

dan menjadi landasan penelitian.

Bab III metode penelitian yang berisi enam hal yaitu (1) jenis

penelitian, (2) subjek penelitian, (3) metode dan teknik pengumpulan

data, (4) instrumen penelitian, (5) metode dan teknik analisis data, (6)

hasil analisis data.

Bab IV hasil dan pembahasan yang berisi tiga hal yaitu (1)

deskripsi data, (2) hasil analisis data, dan (3) pembahasan. Bab V

penutup yang berisi dua hal yaitu (1) kesimpulan dan (2) saran. Selain

beberapa bab di atas, peneliti juga menyajikan daftar pustaka dan

11

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1Penelitian yang Relevan

Penelitian biasanya beranjak dari penelitian lain yang dapat dijadikan

sebagai titik tolak dalam penelitian selanjutnya. Dengan demikian, peninjauan

terhadap penelitian lain sangat penting, sebab bisa digunakan untuk

mengetahui relevansi penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang

akan dilakukan. Selain itu, peninjauan penelitian sebelumnya dapat

digunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian

yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh A. S. Joko Sukoco (2002) dalam

skripsinya yang berjudul “Penanda Lingual Kesantunan Berbahasa Indonesia

dalam Bentuk Tuturan Imperatif: Studi Kasus Pemakaian Tuturan Imperatif

di Lingkungan SMU Stela Duce Bantul Tahun 2002”. Penelitian ini

mendasari penanda kesantunan dalam tuturan imperatif. Penelitian ini

merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan teknik catat. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa adanya tuturan imperatif berdasarkan

makna komunikasinya terbagi menjadi tuturan imperatif larangan, tuturan

imperatif permintaan, dan tuturan imperatif ajakan. Penanda kesantunan

dalam tuturan imperatif dapat diwujudkan dari intonasi tuturan, isyarat

imperatif yang santun berimplikasi pada terbentuknya tutur kata dan

perilaku peserta yang baik sehingga menjadi orang yang berbudi luhur.

Penelitian juga dilakukan oleh Weny Anugraheni (2011) dalam

skripsisnya yang berjudul “Jenis Kesantunan dan Penyimpangan

Kesantunan dalam Tuturan Imperatif Guru kepada Siswa Kelas VII SMP

Negeri 1 Pringsurat Temanggung dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Tahun 2011”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik simak dan teknik catat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

ada dua jenis kesantunan dalam tuturan imperatif yaitu kesantunan

imperatif tuturan deklaratif dan kesantunan imperatif tuturan imperatif.

Kedua jenis tuturan tersebut masih dibagi lagi menjadi bermacam-macam

jenis sesuai dengan tuturan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

tuturan guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pringsurat Temanggung

melakukan penyimpangan kaidah kesantunan berbahasa kepada siswa

yang disebabkan tidak konsistennya keingianan guru dalam praktik

pemakaian tutura, kaidah kesantunan belum sepenuhnya dimiliki oleh guru

bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia belum sepenuhnya memahami

bagaimana pemakaian bahasa yang baik dan santun.

Penelitian juga dilakukan oleh Rahardi (1999) dalam penelitiannya

yang berjudul “Imperatif dalam Bahasa Indonesia: Penanda-penanda

Kesantunan Lingustiknya”. Penelitian tersebut mendasari adanya empat

dalam bahasa Indonesia. Keempat pemarkah tersebut adalah (1) panjang

pendek tuturan, (2) urutan tutur, (3) intonasi dan isyarat kinesik, (4)

ungkapan-ungkapan penanda kesantunan.

Kesantunan dalam berbahasa bukan menjadi hal baru bagi linguis

dan pragmatisis. Penelitian tentang kesantunan berbahasa sudah banyak

dilakukan dan bukan menjadi fenomena baru lagi. Orang berbicara pasti

mempertimbangkan diksi, ungkapan santun, dan struktur kalimat yang

benar. Sebaliknya, orang yang berniat buruk pasti akan menimbulkan

konflik dengan ditandai diksi, ungkapan, atau struktur kalimat yang tidak

benar dan tidak santun. Kesantunan berbahasa Indonesia mampu

menghaluskan budi dan perilaku pemakaiannya. Brown dan Levinson

(dalam buku Miriam A Locher, 2008:3) menjelaskan kesantunan sebagai a

universal concept and as technical term to describe relational work that is

carried out to mitigate face-threatening acts. Dengan demikian, kesopanan

adalah bagian dari fenomena pragmatik yang menggambarkan perilaku

seseorang untuk mengurangi ‘wajah-mengancam’.

Penelitian-penelitian yang telah dijabarkan di atas merupakan salah

satu penelitian kesantunan berbahasa yang sudah banyak dibahas oleh

banyak ahli. Namun, penelitian mengenai fenomena pragmatik yaitu

ketidaksantunan berbahasa belum banyak yang mengkaji.

Penelitian-penelitian kesantunan yang dijelaskan di atas menjadi dasar Penelitian-penelitian

ketidaksantunan sebab penelitian kesantunan merupakan pioner dari

fenomena baru dalam penelitian bahasa. Penelitian tersebut dikatakan

sebagai fenomena baru karena banyak peneliti yang meneliti kesantunan

berbahasa namun jarang peneliti yang membahas ketidaksantunan

berbahasa. Hal tersebut mengakibatkan kelangkaan studi ketimpangan

fakta studi ketidaksantunan dan kesantunan dan menyisyaratkan berjalan

lambatnya studi pragmatik.

Kelangkaan studi ketidaksantunan berbahasa ini diperkuat oleh

pendapat Locher (melalui Rahardi, 2010:67) yang menyatakan bahwa

enormous imbalances exists between academic interest in politeness

phenomena as oppsed to impoliteness phenomena. Pernyataan demikian

mengindikasikan bahwa bukan hanya ketimpangan dalam pengertian yang

biasa-biasa saja, namun Locher menjelaskan lebih lanjut bahwa fenomena

pragmatik mengalami ketimpangan yang sangat besar yaitu dalam studi

kesantunan dan ketidaksantuan berbahasa. Hal tersebut mengakibatkan

pemahaman pragmatik mengenai ketidaksantunan kepada mahasiswa atau

ahli pragmatik tidak tuntas. Senada dengan pendapat Rahardi (2010:66)

bahwa studi yang fenomena pragmatik selama ini tidak akan memberikan

kontribusi signifikan terhadap perbaikan sikap dan perilaku mereka

2.2Teori Ketidaksantunan Berbahasa

Ketidaksantunan berbahasa merupakan bentuk pertentangan

kesantunan bersama. Ketidaksantunan bahasa sering terjadi di kalangan

masyarakat, terutama di kalangan pendidikan. Teori-teori yang mendasari

teori ketidaksantunan dalam berbahasa yaitu

2.2.1 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Locher

Teori pandangan kesantunan klasik menjelaskan bahwa perilaku

mengancam muka merupakan perilaku berbahasa tidak santun. Locher

(2008:3) memberikan pendapat mengenai ketidaksantunan dalam

berbahasa yang dapat dipahami sebagai, ‘… behaviour that is

face-aggravating in a particular context.’ Intinya bahwa ketidaksantunan

berbahasa itu bukan hanya sekedar mengancam muka tetapi perilaku

‘melecehkan’ muka (face-aggravate). Intepretasi lain yang berkaitan

dengan definisi Locher ini adalah tindakan berbahasa bukanlah sekedar

perilaku yang melecehkan muka melainkan juga tindakan

“memain-mainkan muka” (Rahardi, 2010:68). Tuturan (1) pada bagian berikut

dapat memperjelas pernyataan ini

(1) “Kamu itu bodoh tidak konsultasi dengan saya dulu. Kok langsung observasi!”

(2) “Kamu tu gimana? Malah corat-coret.”

Informasi Indeksal

Tuturan (1) pada contoh di atas dituturkan oleh seorang dosen

kepada mahasiswanya di dalam sebuah ruang dosen. Pada saat itu,

Mahasiswa itu melakukan obervasi tanpa meminta bimbingan kepada

dosennya sebelumnya. Tuturan (2) dituturkan oleh seorang dosen

kepada mahasiswa di dalam kelas. Saat itu dosen sedang meneliti

pekerjaan mahasiswa lalu ia melihat salah satu mahasiswa

mencorat-coret buku teori bukan menulis di buku catatan. Hal tersebut membuat

dosen marah.

Tuturan (1) dan (2) merupakan bentuk ketidaksantunan

berbahasa yaitu melecehkan muka karena penutur berusaha mengatakan

langsung kesalahan mitra tutur tanpa ada kata-kata yang diperhalus.

Tuturan (1) penutur mengatakan mitra tutur bodoh secara langsung,

tanpa ada penghalusan kata misalnya kurang pandai. Pernyataan

tersebut mengakibatkan mitra tutur merasa dilecehkan atas

perbuatannya. Tuturan (2) penutur mengatakan lebih halus, penutur

ingin menyalahkan mitra tutur yang hanya bermain-main saja dalam

perkulihan. Tuturan itu juga membuat mitra tutur merasa dilecehkan.

Locher (2008:3) juga mendefinisikan bahwa kesantunan adalah bentuk

memain-mainkan muka. Tuturan (3) pada bagian berikut dapat

memperjelas pernyataan ini

Informasi Indeksal

Tuturan (3) dituturkan oleh seorang dosen yang menguji ujian di

kelas. Tuturan itu teradi pada saat mahasiswa tidak segera mengerjakan

soal ujian. Dosen kesal melihat mahasiswanya ada yang ribut saat ujian

sehingga dosen mengeluarkan kata-kata tersebut. Dosen tersebut

biasanya memberikan waktu dan kesempatan kepada mahasiswa untuk

berpikir namun kali ini dosen itu berbeda tuturan penutur terkesan tidak

sabar. Tuturan tersebut termasuk bentuk ketidaksantunan yaitu

memain-mainkan muka karena tindakan dosen yang biasa ramah berubah

menjadi galak dan terkesan tidak sabar. Jadi, tuturan (1), (2), dan (3)

merupakan contoh bentuk ketidaksantunan yaitu melecehkan muka dan

memain-mainkan muka. Tuturan melecehkan muka terjadi bila penutur

tidak menyukai tindakan atas mitra tutur yang seenaknya saja

sedangkan memain-mainkan muka terjadi bila tuturan yang tidak biasa

dikeluarkan atau dilontarkan kepada penutur, saat itu terjadi karena

adanya keadaan yang tidak disukai penutur terhadap mitra tutur.

2.2.2 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Bousfield

Sementara itu menurut pandangan Bousfield (dalam buku

Bousfield and Miriam A Locher, 2008:3) ketidaksantunan dalam

berbahasa dipahami sebagai, ‘The issuing of intentionally gratuitous

and conflictive face-threatening acts (FTAs) that are purposefully

‘kesembronoan’ (gratuitous), dan konfliktif (conflictive) dalam praktik

berbahasa yang tidak santun itu. Jadi perilaku berbahasa seseorang yang

mengancam muka dan ancaman terhadap muka itu dilakukan secara

sembrono (gratuitous), hingga akhirnya tindakan sembrono itu

menimbulkan konflik bahkan pertengkaran, dan tindakan tersebut

dilakukan dengan kesengajaan (purposeful), maka tindakan berbahasa

itu merupakan realitas ketidaksantunan berbahasa.

Ada beberapa indikasi penentu kesembronan yaitu tuturan

dinyatakan secara langsung, tuturan negatif, tuturan positif, tuturan

mengandung implikatur, dan kesantunan yang ditahan. Tuturan–tuturan

pada bagian berikut akan memperjelas pernyataan ini.

(4) “Ah ... bajigur!” (5) “Su, kabarmu pie?”

(6) “Bajumu itu gak cocok ama kulitmu, mil!” (7) “Eh... kamu potong ya.”

(8) A : “Ini buat kamu. Aku buat sendiri lho.” B : “Oo.. ya ntar tak makan.”

Informasi Indeksal

Tuturan (4) dituturkan oleh seorang mahasiswa di ruang dosen.

Wujud kebahasaan yang disampaikan kepada dosen karena penutur

kecewa dengan perlakuan kasarnya saat mahasiswa sedang konsultasi

pekerjaannya. Tuturan (5) dituturkan oleh seorang mahasiswa menyapa

mahasiswa lain yang sudah berteman sangat lama. Kata su bisa

diartikan buruk namun penutur mengatakan dengan langsung dan mitra

tersebut termasuk wujud ketidaksantunan karena dapat menimbulkan

konflik. Tuturan (6) dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswa

di ruang dosen saat mahasiswa konsultasi laporan akhir. Penutur

mengomentari pakaian yang dikenakan mitra tutur. Penutur merasa

pakaian mitra tutur tidak pantas dikenakan di kampus. Tuturan (7)

dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada mahasiswa lain di dalam

kelas saat akan memulai perkulihaan. Penutur melihat mitra tutur

potong rambut. Menurut penutur, potongan rambut mitra tutur tidak

cocok dengan bentuk wajahnya. Bentuk kebahasan yang dipakai tidak

mengatakan langsung tetapi menggunakan kata-kata yang menyindir.

Tuturan (8) dituturkan oleh mahasiswa kepada mahasiswa lain. Penutur

membuatkan kue kesukaan mitra tutur. Penutur berasumsi bahwa mitra

tutur akan mengucapkan terima kasih ternyata mitra tutur tidak

mengatakan. Bentuk kebahasan itu dapat membuat konflik antara

penutur dan mitra tutur.

2.2.3 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Culpeper

Pemahaman Culpeper (dalam buku Bousfield and Locher,

2008:3) tentang ketidaksantunan berbahasa adalah, ‘Impoliteness, as I

would define it, involves communicative behavior intending to cause the

“face loss” of a target or perceived by the target to be so.’ Dia

memberikan penekanan pada fakta ‘face loss’ atau ‘kehilangan

konsep ‘kelangan rai’ (kehilangan muka) bisa diartikan menjatuhkan

orang lain secara langsung.

Jadi, ketidaksantunan dalam berbahasa itu merupakan perilaku

komunikatif yang diperantikan secara intensional untuk membuat orang

benar-benar kehilangan muka (face loss), atau setidaknya orang tersebut

‘merasa’ kehilangan muka. Pernyataan tersebut dapat diartikan pula,

ketidaksantunan berbahasa itu berusaha menjatuhkan orang lain dengan

mengungkapkan kesalahan secara langsung kepada lawan bicara.

Tuturan (9) pada bagian berikut akan memperjelas pernyataan ini.

(9) “Wah, kamu itu. Sudah IP rendah, mengerjakan soal gampang saja tidak bisa. Wis bali wae lek rabi.”

Informasi Indeksal

Tuturan (9) dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswa di

dalam kelas saat perkulihan. Penutur memberikan soal kepada

mahasiswa. Mitra tutur mengatakan kesulitan mengerjakan tugas itu.

Penutur berasumsi semua mahasiswa mampu mengerjakan tugas itu

dengan cepat dan tepat. Tuturan mitra tuturan yang mengatakan tidak

bisa mengerjakan tugas itu, penutur berasumsi bahwa mitra tutur tidak

serius mengikuti perkulihan. Bentuk kebahasan yang sampaikan di

depan semua mahasiswa sehingga mitra tutur merasa dijatuhkan oleh

2.2.4 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Terkourafi

Terkourafi (dalam buku Bousfield and Locher, 2008:3)

memandang ketidaksantunan sebagai, ‘impoliteness occurs when the

expression used is not conventionalized relative to the context of

occurrence; it threatens the addressee’s face but no face-threatening

intention is attributed to the speaker by the hearer.’ Jadi perilaku

berbahasa dalam pandangannya akan dikatakan tidak santun bilamana

mitra tutur (addressee) merasakan ancaman terhadap kehilangan muka

(face threaten), dan penutur (speaker) tidak mendapatkan maksud

ancaman muka itu dari mitra tuturnya. Mitra tutur merasa ‘kehilangan

muka’ dalam bahasa Jawa kelangan rai bila penutur tidak mengetahui

maksud mitra tutur. Tuturan (10) pada bagian berikut akan

memperjelas pernyataan ini.

(10) “Kamu itu sudah semester bontot, mencari kajian teori yang relevan kok tidak bisa.”

Informasi Indeksal

Tuturan (10) dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswa

di dalam ruang dosen. Mitra tutur sedang mengkonsultasikan

skrispinya. Penutur menemukan beberapa kesalahan ejaan dan beberapa

kalimat tidak koheren. Melihat kenyataan tersebut, penutur merasa

jengkel dengan mitra tutur yang sudah semester akhir tidak bisa

menyusun kata-kata dengan benar. Bentuk kebahasan tersebut

merasa dipermalukan karena angkatan tua belum bisa menyusun

kalimat dengan benar. Mitra tutur merasa terancam atas tuturan dari

penutur.

2.2.5 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Locher and

Watts

Locher and Watts (dalam buku Bousfield and Locher, 2008:5)

berpandangan bahwa perilaku tidak santun adalah perilaku yang secara

normatif dianggap negatif (negatively marked behavior), lantaran

melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Juga

mereka menegaskan bahwa ketidaksantunan merupakan peranti untuk

menegosiasikan hubungan antarsesama (a means to negotiate meaning).

Selengkapnya pandangan mereka tentang ketidaksantunan tampak

berikut ini, ‘…impolite behaviour and face-aggravating behaviour

more generally is as much as this negation as polite versions of

behavior.’

Setiap daerah mempunyai norma atau peraturan yang mengatur

perilaku masyarakat. Peraturan itu bersifat wajib dan mengikat. Selain

daerah atau wilayah tertentu, suatu organisasi atau lembaga pendidikan

pasti mempunyai peraturan yang berfungsi mengatur perilaku atau

tindakan semua warga yang bernaung di lembaga tersebut. Universitas

adalah salah lembaga pendidikan, warga masyarakat di lembaga

Norma yang telah ditetapkan itu adalah bentuk kesempakatan

bersama antara yang membuat norma dan pelaksana norma. Norma juga

suatu bentuk kerja sama antar hubungan sesama bila norma mampu

direalisasikan dengan baik tidak akan ada perselisihan. Namun, bila

terjadi pelanggaran norma akan terjadi pertengkaran – bentuk

kebahasan ketidaksantunan – konflik antar penutur dan mitra tutur.

Tuturan (11) pada bagian berikut akan memperjelas pernyataan ini.

(11)Lho ... mang harus tepat ya, bu! Kan bisa nelat sedikit.

Informasi Indeksal

Tuturan (11) dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada dosen

di ruang dosen. Penutur memberikan tugas tidak sesuai dengan waktu

yang disepakati bersama yaitu pukul 11.00 namun mengumpulkan tugas

12.00. Tindakan penutur membuat geram mitra tutur, namun penutur

tidak merasa bersalah. Penutur berasumsi bahwa tindakannya itu dapat

ditoleransi oleh mitra tutur karena kebiasan orang Indonesia yang suka

mengulur-ulur waktu. Tuturan tersebut merupakan wujud kebahasan

yang normatif dianggap negatif oleh penuturnya sehingga terjadi

2.2.6 Rangkuman

Sebagai rangkuman dari sejumlah teori ketidakasantunan yang

disampaikan di awal, dapat ditegaskan bahwa

1. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Locher adalah sebagai

berbahasa yang melecahkan dan memainkan muka.

2. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Bousfield adalah

perilaku berbahasa seseorang yang dilakukan secara sembrono hingga

akhirnya tindakan berkategori sembrono demikian itu mendatangkan

konflik.

3. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Culpeper adalah perilaku

komunikatif yang diperantikan secara intensional untuk membuat

orang benar-benar

4. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Terkourafi adalah mitra

tutur (addressee) merasakan ancaman terhadap kehilangan muka (face

threaten), dan penutur (speaker) tidak mendapatkan maksud ancaman

muka itu dari mitra tuturnya.

5. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Locher and Watts adalah

perilaku tidak santun adalah perilaku yang secara normatif dianggap

negatif (negatively marked behavior), lantaran melanggar

norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat

Kelima teori ketidaksantunan berbahasa itu semuanya akan

digunakan sebagai kaca mata untuk melihat praktik berbahasa yang tidak

2.3 Tindak Tutur

Yule (1996:81) menjelaskan bahwa dalam usaha untuk mengungkapkan

dirinya, penutur tidak hanya menghasilkan tuturan yang mengandung

kata-kata dan struktur-struktur gramatikal saja, tetapi penutur juga memperlihatkan

tindakan-tindakan melalui tuturan-tuturan itu. Tindakan-tindakan yang

ditampilkan lewat tuturan itu biasanya disebut tindak tutur. Searle melalui

bukunya Speech Acts An Essay in The Philosophy of Language (dalam

Wijana, 2011:21) mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya

ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni

tindak lokusi (locutionary act), tindak ilokusi (illocutionary act), dan tidak

perlokusi (perlocutionary act).

2.3.1 Tindak Lokusi

Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu

(Wijana, 2011:21). Tindak tutur ini dinamakan the act of saying

something. Konsep lokusi sendiri berkenaan dengan proposisi kalimat.

Kalimat di sini dimengerti sebagai suatu satuan yang terdiri dari dua

unsur, yakni subjek/topik dan predikat/comment (Nababan, 1987:4

dalam Wijana:22). Sebagai satuan kalimat, pengidentifikasian tindak

lokusi cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan

yang tercakup dalam situasi tutur. Jadi, tindak tutur lokusioner adalah

tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang

dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu sendiri (Rahardi, 2012:17)

menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang bermakna. Perhatikan

contoh berikut.

(1) Makanan khas Yogyakarta adalah sayur gudeg. (2) Anjingnya lucu.

(3) Ayah pergi ke Jakarta.

Kalimat (1) dan (2) dituturkan oleh penuturnya semata-mata

untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan

sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Pada kalimat (1),

informasi yang dituturkan adalah nama masakan khas Yogyakarta

adalah sayur gudeg, kalimat (2) anjing yang disaksikan penutur itu lucu,

kalimat (3) juga berfungsi untuk mengutarakan informasi bahwa Ayah

sedang pergi ke Jakarta.

Berdasarkan contoh-contoh itu, dapatlah dilihat bahwa ihwal

maksud tuturan yang disampaikan oleh penutur tidak dipermasalahkan

sama sekali. Dengan demikian, tindak tutur lokusioner adalah tindak

menyampaikan informasi yang disampaikan oleh penutur.

2.3.2 Tindak Ilokusi

Sebuah tuturan berfungsi untuk mengatakan atau menyampaikan

sesuatu dan untuk melakukan sesuatu. Tuturan yang berfungsi untuk

menyampaikan sesuatu disebut tindak lokusi, sedangkan tuturan yang

berfungsi untuk melakukan sesuatu dinamakan tindak ilokusi (Wijana,

2011:23). Tindak tutur ini disebut the act of doing something. Tindak

dan fungsi tertentu di dalam kegiatan bertutur yang sesungguhnya.

Tindak tutur ilokusioner cenderung tidak hanya digunakan untuk

menginformasikan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi

tuturnya dipertimbangkan dengan seksama. Perhatikan contoh-contoh

yang diberikan Wijana (2011:23) berikut ini.

(4) Saya pulang kantor agak malam. (5) Gula pasir di dapur sudah habis. (6) Ada orang gila.

Kalimat (4) sampai dengan (6) tidak saja memberikakan

informasi tertentu (sesuai isi kalimat itu) tetapi kalimat tersebut juga

memberikan maksud tertentu jika dipertimbangkan situasi tutur berikut

ini. Kalimat (4) bila dituturkan oleh suami kepada istrinya yang tidak

bisa pulang tepat waktu karena harus rapat di luar kota sehingga sang

istri jangan menunggu makan malam di rumah. Kalimat (5) bila

dituturkan oleh seorang ibu akan membuat teh atau kopi ternyata ibu

menemukan gula pasir di dapur sudah habis. Kalimat tersebut bukan

hanya pemberitahuan tetapi untuk memberi perintah untuk membeli

gula pasir. Kalimat (6) bila diucapkan oleh seorang kepada orang yang

melewati jalan atau salah satu rumah yang dianggap ada orang gila

yang tinggal disitu. Kalimat tersebut bukan saja sebagai pemberitahuan

akan tetapi dapat sebagai larangan melewati jalan atau rumah tersebut.

Gambaran contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa tindak

ilokusi sangat sukar diidentifikasi karena terlebih dahulu harus

tindak tutur itu terjadi; dan sebagainya. Selain itu, tindak ilokusi

ditampilkan melalui penekanan komunikatif suatu tuturan. Itulah

sebabnya tindak ilokusi menjadi bagian yang sentral untuk memahami

tindak tutur. Tindak tutur ilokusi sering menjadi kajian utama dalam

bidang pragmatik (Rahardi, 2012:17). Searle (dalam Rahardi,

2007:72—73) menggolongkan tindak tutur ilokusi dalam lima macam

bentuk tuturan, yakni

(1) Asertif (assertives) atau representatif, yaitu bentuk tutur yang

mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan,

misalnya menyatakan (stating), menyarankan (suggeting),

membual (boasting), mengeluh (complaining), dan mengklaim

(claiming). Menurut Searle (melalui Leech, 1993:164) dari segi

sopan santun ilokusi-ilokusi ini cenderung netral termasuk kategori

bekerja sama.

(2) Direktif (direcitives) yakni bentuk tutur yang dimaksudkan

penuturnya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melakukan

tindakan, misalnya memesan (ordering), memerintah

(commanding), memohon (requesting), menasihati (advising), dan

merokomendasi (recommeding). Jenis ilokusi ini sering

dimasukkan dalam kategori kompetitif karena itu mencakup

kategori-kategori ilokusi yang membutuhkan sopan santun negatif,

namun ada ilokusi direktif yang memang sopan seperti

(3) Ekspresif (expressives) yakni bentuk tutur yang berfungsi untuk

menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap

suatu keadaan, misalnya berterima kasih (thinking), memberi

selamat (congrangtulating), meminta maaf (pardoning),

menyalahkan (blaming), memuji (praising), dan berbelasungkawa

(condoling). Ilokusi ekspresif cenderung menyenangkan karena itu

secara intrinsik ilokusi ini sopan kecuali tentunya ilokusi-ilokusi

ekspresif seperti mengecam dan menuduh (melalui Leech,

1993:165).

(4) Komisif (cummissives) yaitu bentuk tutur yang berfungsi untuk

menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji (promosing),

bersumpah (vowing), dan menawarkan sesuatu (offering). Menurut

Searle, ilokusi ini cenderung berfungsi menyenangkan dan kurang

bersifat kompetitif karena tidak mengacu pada kepentingan penutur

tetapi pada kepentingan petutur (melalui Leech, 1993:164).

(5) Deklarasi (declarations) yaitu bentuk tutur yang menghubungkan

isi tuturan dengan kenyataannya, misalnya berpasrah (resigning),

memecat (dismissing), membaptis (christening), memberi nama

(naming), mengangkat (appointing), mengucilkan

(excommuningcating), dan menghukum (sentencing). Searle

(melalui Leech, 1993:165) mengatakan bahwa tindakan-tindakan

tersebut merupakan kategori tindak ujar sangat khusus karena

dalam sebuah kerangka acuan kelembagaan diberi wewenang

melakukannya, misalnya hakim yang menjatuhkan hukuman,

pendeta yang membaptis, penjabat yang memberi nama pada kapal

baru, dan sebagainya.

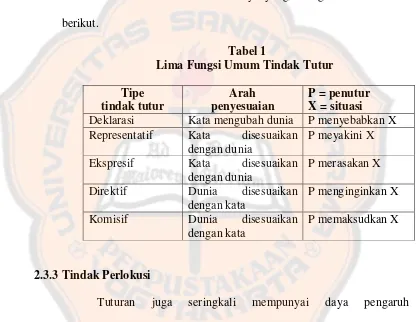

Searle (dalam Yule, 2006:95) memberikan fungsi-fungsi umum

tindak tutur beserta sifat-sifat kuncinya yang terangkum dalam tabel

berikut.

Tabel 1

Lima Fungsi Umum Tindak Tutur

Tipe tindak tutur

Arah penyesuaian

P = penutur X = situasi

Deklarasi Kata mengubah dunia P menyebabkan X Representatif Kata disesuaikan

dengan dunia

P meyakini X

Ekspresif Kata disesuaikan dengan dunia

P merasakan X

Direktif Dunia disesuaikan dengan kata

P menginginkan X

Komisif Dunia disesuaikan dengan kata

P memaksudkan X

2.3.3 Tindak Perlokusi

Tuturan juga seringkali mempunyai daya pengaruh

(perlocutionary force), atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek

atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja

dikreasikan oleh penuturnya. Tindak tutur yang pengutaraannya

dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak

affecting something. Wijana (2011:24—26) memberikan beberapa

contoh berikut.

(7) Uang jajan saya habis. (8) Kemarin saya sakit demam.

(9) Saya tidak membawa tempat pensil.

Kalimat (7), (8), dan (9) mengandung lokusi dan ilokusi bila

dipertimbangkan konteks situasi tuturnya, serta perlokusi jika penutur

mengkreasikan daya pengaruh tertentu kepada lawan tuturnya. Bila

kalimat (7) diutarakan oleh seorang mahasiswa yang berkuliah di luar

kota, maka ilokusinya secara tidak langsung menginformasikan bahwa

uang yang dimiliki penutur sudah habis. Adapun efek perlokusinya

yang mungkin diharapkan orang tua penutur mengirimkan uang jajan.

Bila kalimat (8) diutarakan tidak dapat menghadiri undangan rapat

kepada orang yang mengundangnya, kalimat ini merupakan tindak

ilokusi untuk memohon maaf, dan perlokusi (efeknya) yang diharapkan

adalah orang yang mengundang dapat memakluminya. Bila kalimat (9)

diutarakan oleh mahasiswa atau siswa kepada temannya pada saat

pelajaran sedang berlangsung. Penutur tidak membawa tempat pensil,

kalimat tersebut tidak hanya mengandung lokusi tetapi juga

mengandung ilokusi yang berupa perintah meminjamkan pensil atau

bolpen kepada mitra tutur. Tindak perlokusi adalah mitra tutur bersedia

meminjamkan pensil atau bolpen kepada penutur.

Tindak tutur perlokusioner mengandung daya pengaruh bagi

(10)Baru-baru ini Walikota telah membuka Kurnia Department Store yang terletak di pusat perbelanjaan dengan tempat parkir yang cukup luas.

Kalimat (10) selain memberikan informasi, juga secara tidak

langsung merupakan undangan atau ajakan untuk berbelanja ke

department store bersangkutan. Letak department store yang strategis

dengan tempat parkirnya yang luas diharapkan memiliki efek untuk

membujuk para pembacanya. Wacana seperti ini seringkali dijumpai

pada bentuk wacana iklan. Secara sepintas, wacana iklan seperti ini

merupakan berita, tetapi daya ilokusi dan perlokusinya sangat besar

terlihat.

2.3.4 Rangkuman

Pemaparan tindak tutur oleh Searle ada tiga jenis tindakan yang

dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi

(locutionary act), tindak ilokusi (illocutionary act), dan tidak perlokusi

(perlocutionary act). Pertama, tindak lokusi adalah tindak tutur untuk

menyatakan sesuatu yang berkenaan dengan konsep proposisi kalimat.

Kedua, tindak ilokusi adalah sebuah tuturan berfungsi untuk

mengatakan atau menyampaikan sesuatu dan untuk melakukan sesuatu.

Penggolongan tindak tutur ilokusi ada lima macam yaitu assertif atau

representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Penjelasan yang

ketiga, tindak perlokusi adalah tuturan yang mempunyai daya pengaruh

2.4 Konteks Tuturan

Penelitian sebuah bahasa tidak dapat lepas dari unsur yang

memengaruhi pemakaian bahasa itu. Unsur itu adalah konteks. Konteks

sangat memengaruhi bentuk bahasa yang digunakan oleh seorang penutur.

Dahulu, konteks belum terlalu diperhatikan oleh ahli bahasa sehingga

penelitian mereka hanya mengkaji bahasa dari segi fonologi, morfologi,

sintaksis, dan semantik. Hasil penelitian tersebut lazimnya berupa sistem

bahasa yang bentuknya gramatikal saja. Hal tersebut tidak akan menjawab

sebuah fenomena yang berhubungan dengan mengapa dan bagaimana sebuah

tuturan atau kalimat itu muncul. Oleh karena itu, sejak permulaan tahun

1970-an para ahli linguistik menyadari pentingnya konteks dalam penafsirkan

kalimat atau tuturan itu.

Seorang para pakar linguistik dan pragmatik, Malinowsky, pada tahun

1923, membicarakan tentang konteks, khususnya konteks yang berdimensi

situasi atau ‘context of situation’. Secara khusus Malinowsky mengatakan,

seperti yang dikutip di dalam Vershueren (1998:75), ‘Exactly as in the reality

of spoken or written languages, a word without linguistics context is a mere

figment and stands for nothing by itself, so in the reality of a spoken living

tongue, the utterance has no meaning except in the context of situation.’ Jadi,

dalam pandangannya sesungguhnya dinyatakan bahwa kehadiran konteks

situasi menjadi mutlak untuk menjadikan sebuah tuturan benar-benar

Hymes (melalui Nugroho, 2009:119) mnyebutkan bahwa konteks

terdiri dari latar fisik dan psikologi (setting and scene), peserta (participants),

tujuan komunikasi (ends), pesan yang disampaikan (act sequence), nada tutur

(key), norma tutur (norm), dan jenis tutur (genre). Penjelasan agak panjang

terkait konteks dikemukan Levinson (melalui Nugroho, 2009:119). Levinson

mengemukakan konteks dari definisi Carnap, yaitu istilah yang dipahami

yang mencakup identitas partisipan, parameter, ruang dan waktu dalam situasi

tutur, dan kepercayaan, pengetahuan, serta maksud partisipan di dalam situasi

tutur. Selanjutnya Levinson menjelaskan bahwa untuk mengetahui sebuah

konteks, seseorang harus membedakan antara situasi aktual sebuah tuturan

dalam semua keserbaragaman ciri-ciri tuturan mereka, dan pemilihan ciri-ciri

tuturan tersebut secara budaya dan linguistis yang berhubungan dengan

produksi dan penafsiran tuturan. Untuk mengetahui konteks, Levinson

(melalui Nugroho, 2009:119—120) mengambil pendapat Lyons yang

membuat daftar prinsip-prinsip universal logika dan pemakaian bahasa, yaitu

seperti di bawah ini:

(1) Pengetahuan ihwal aturan dan status (aturan meliputi aturan dalam

situasi tutur seperti penutur atau petutur, dan aturan sosial,

sedangkan status meliputi nosi kerelativan kedudukan sosial);

(2) Pengetahuan ihwal lokasi spasial dan temporal;

(3) Pengetahuan ihwal tingkat formalitas;

(4) Pengetahuan ihwal medium; kira-kira kode atau gaya pada sebuah

(5) Pengetahuan ihwal ketepatan sesuatu yang dibahas; dan

(6) Pengetahuan ihwal ketepatan bidang wewenang (atau penentuan

domain register sebuah bahasa).

Mey (dalam Rahardi, 2011:2), ‘… context is more than a matter of

reference and of understanding what things are about, practically speaking.

Context is also what gives our utterances their deeper meaning.’ Pada bagian

lain Mey (dalam Rahardi, 2011:2), menegaskan ‘the context is also of

paramaount importance in assigning a proper value to such phenomena as

propositions, implicature, and the whole sets of context-oriented features …’

Jadi, dengan kehadiran konteks itu, sebagaimana yang dimaksudkan Mey di

atas, sangat dimungkinkan dipahami entitas kebahasaan secara lebih

komprehensif dan mendalam, bukan sekadar menunjuk pada hal-hal yang

sifatnya referensial.

Yule (2006:31—36) membahas konteks dalam kaitannya dengan

kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi referen-referan yang

bergantung pada satu atau lebih pemahaman orang itu terhadap ekspresi yang

diacu. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Yule membedakan konteks dan

koteks. Konteks ia definisikan sebagai lingkungan fisik di mana sebuah kata

dipergunakan. Koteks menurut Yule adalah bahan linguistik yang membantu

memahami sebuah ekspresi atau ungkapan. Koteks adalah bagian linguistik

dalam lingkungan tempat sebuah ekspresi dipergunakan.

Rahardi (2007:20) menuturkan bahwa konteks tuturan diartikan sebagai