1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam

perekonomian Indonesia. Hal ini dapat diukur dari pangsa sektor pertanian dalam

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber

pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pengentasan kemiskinan,

perolehan devisa melalui ekspor non migas, penciptaan ketahanan pangan

nasional dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain.

Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku dan pasar

yang potensial bagi sektor industri.

Pada saat perekonomian nasional dilanda krisis, ternyata sektor pertanian

terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Pengalaman krisis

multidimensi tahun 1997-1998 memberikan pelajaran berharga betapa

strategisnya sektor pertanian sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat

bagi sistem perekonomian nasional. Sementara itu, sektor-sektor lainnya

mengalami keterpurukan sebagai akibat krisis ekonomi tersebut, terutama industri

yang banyak komponen impornya (foot loose industries).

Sepanjang tahun 2000-2006, lebih dari 40 juta jiwa atau sekitar 44 persen

angkatan kerja di Indonesia menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian.

Namun demikian, apabila dilihat dari sumbangannya terhadap PDB pada periode

yang sama, ternyata sektor pertanian hanya mampu memberikan kontribusi sekitar

15 persen (Tabel 1).

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja

rumahtangga yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian juga

menjadi relatif lebih rendah. Sementara itu, peran sektor industri terhadap

perekonomian nasional menunjukkan gejala yang cukup menggembirakan.

Menurut Oktaviani dan Sahara (2005), sektor industri dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu agroindustri dan nonagroindustri. Secara umum definisi agroindustri

adalah industri yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian. Sementara itu,

menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), yang termasuk dalam

agroindustri meliputi kegiatan yang mengolah bahan dan kegiatan yang

menyediakan sarana produksi pertanian (misalnya benih, pupuk dan pestisida).

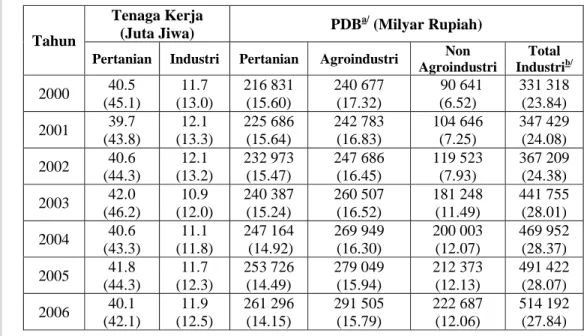

Tabel 1. Tenaga Kerja dan Nilai Output Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan di Indonesia, Tahun 2000-2006 Tahun Tenaga Kerja (Juta Jiwa) PDB a/ (Milyar Rupiah)

Pertanian Industri Pertanian Agroindustri Non Agroindustri Total Industrib/ 2000 40.5 (45.1) 11.7 (13.0) 216 831 (15.60) 240 677 (17.32) 90 641 (6.52) 331 318 (23.84) 2001 39.7 (43.8) 12.1 (13.3) 225 686 (15.64) 242 783 (16.83) 104 646 (7.25) 347 429 (24.08) 2002 40.6 (44.3) 12.1 (13.2) 232 973 (15.47) 247 686 (16.45) 119 523 (7.93) 367 209 (24.38) 2003 42.0 (46.2) 10.9 (12.0) 240 387 (15.24) 260 507 (16.52) 181 248 (11.49) 441 755 (28.01) 2004 40.6 (43.3) 11.1 (11.8) 247 164 (14.92) 269 949 (16.30) 200 003 (12.07) 469 952 (28.37) 2005 41.8 (44.3) 11.7 (12.3) 253 726 (14.49) 279 049 (15.94) 212 373 (12.13) 491 422 (28.07) 2006 40.1 (42.1) 11.9 (12.5) 261 296 (14.15) 291 505 (15.79) 222 687 (12.06) 514 192 (27.84) Sumber: BPS (2007).

Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase.

a/

PDB dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000.

b/

Industri yang dimaksud disini merupakan industri non migas

Pada Tabel 1, nampak bahwa apabila dikaji dari kontribusinya terhadap

dari 24 persen, dimana lebih dari separuhnya merupakan sumbangan subsektor

agroindustri. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu

menyerap tenaga kerja lebih dari 12 juta jiwa selama tahun 2000-2002, walaupun

pada tahun 2003 sempat mengalami penurunan menjadi hanya 10.9 juta jiwa dan

meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya.

Transformasi struktur perekonomian dari dominasi sektor pertanian ke

dominasi sektor industri menghendaki adanya kaitan yang kuat antara sektor

pertanian dan sektor industri. Melalui keterkaitan tersebut, diharapkan nilai

tambah komoditas pertanian dan penyerapan tenaga kerja menjadi semakin

meningkat. Selain itu, melalui keterkaitan tersebut proses industrialisasi dapat

berjalan mulus karena industri yang dikembangkan menggunakan bahan baku

yang tersedia.

Dewasa ini, dan terlebih lagi di masa yang akan datang, orientasi sektor

pertanian telah berubah dari orientasi produksi kepada orientasi pasar. Dengan

berlangsungnya perubahan preferensi konsumen yang makin menuntut atribut

produk yang lebih rinci dan lengkap serta adanya preferensi konsumen akan

produk olahan, maka motor penggerak sektor pertanian harus berubah dari

usahatani kepada industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri). Menurut

Departemen Pertanian (2002), untuk mengembangkan sektor pertanian yang

modern dan berdaya saing, maka agroindustri harus menjadi lokomotif dan

sekaligus penentu kegiatan subsektor usahatani dan selanjutnya akan menentukan

subsektor agribisnis hulu.

Menurut Departemen Pertanian (2005a), paling sedikit ada lima alasan

utama mengapa agroindustri penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan

1. Industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif

menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), yang pada akhirnya akan

memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia.

2. Produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar, sehingga

kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian

nasional secara keseluruhan.

3. Memiliki keterkaitan yang besar, baik ke hulu maupun ke hilir (forward and backward linkages), sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. 4. Memiliki basis bahan baku lokal (keunggulan komparatif) yang dapat

diperbaharui sehingga terjamin sustainabilitasnya.

5. Memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional

dari pertanian ke industri dengan agroindustri sebagai motor penggeraknya.

Berdasarkan grand strategy pengembangan agroindustri yang telah disusun oleh Departemen Pertanian (2005b), program pengembangan agroindustri

diarahkan untuk hal-hal berikut:

1. Mengembangkan cluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya.

2. Mengembangkan industri pengolahan skala rumahtangga dan kecil yang

didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar.

3. Mengembangkan industri pengolahan yang mempunyai daya saing tinggi untuk

meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun

prioritas utama pengembangan agroindustri difokuskan pada sinergi antara

keunggulan komparatif sumberdaya dengan orientasi pasar, yakni: (1) industri

pengolahan hasil perkebunan seperti industri pengolahan minyak sawit dan

kopi bubuk/instan, dan industri teh olahan, (2) industri pengolahan hasil

tanaman pangan dan hortikultura seperti industri buah dan sayur dalam kaleng,

industri minuman sari buah, industri tepung tapioka dan derivatnya, industri

pakan ternak, dan industri makanan ringan, (3) industri pengolahan hasil

peternakan seperti industri susu olahan, industri daging dalam kaleng, dan

industri penyamakan kulit, serta (4) industri pengolahan hasil ikutan/samping

seperti industri agrocomposting, industri pakan ternak, industri coco fiber dan coco peat, industri karbon aktif, industri minuman dari buah jambu mete, dan lain-lain.

Namun demikian, selama ini proses industrialisasi di Indonesia berjalan

masih sangat lambat. Hal ini terlihat antara lain dari semakin senjangnya ekonomi

desa-kota. Dualisme ekonomi desa-kota telah mengakibatkan kota menjadi pusat

segala-galanya dan ekonomi perdesaan hanyalah pendukung ekonomi perkotaan.

Dalam jangka panjang apabila dualisme ekonomi desa-kota tidak dapat diatasi,

maka dapat dipastikan akan muncul masalah lain yang lebih rumit, seperti

urbanisasi besar-besaran, rusaknya kultur asli bangsa seperti gotong royong dan

kekeluargaan, kriminalitas yang meningkat, serta semakin melebarnya

kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat kaya pemilik modal di

perkotaan akan semakin kaya, sementara itu penduduk miskin di perdesaan

semakin bertambah besar (Departemen Pertanian, 2005a).

Pengembangan agroindustri dapat menjadi pilihan yang strategis dalam

menanggulangi permasalahan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang tinggi dari sektor agroindustri

dalam hal perluasan kesempatan kerja. Pengembangan agroindustri yang berbasis

banyak tenaga kerja dan menjamin perluasan berusaha, sehingga akan efektif

dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan.

Berkembangnya agroindustri juga akan meningkatkan penerimaan devisa dan

mendorong terjadinya keseimbangan pendapatan antara sektor pertanian dan

nonpertanian. Dengan demikian, kebijakan pembangunan agroindustri diharapkan

mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah produksi pertanian

dan mendorong penawaran hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan agroindustri.

Dalam kaitannya dengan peran agroindustri dalam menurunkan

kemiskinan perdesaan, Gandhi et al. (2001) melakukan studi tentang pembangunan agroindustri untuk petani kecil dan perdesaan di India. Hasil studi

menunjukkan bahwa sektor agroindustri mampu memberikan sumbangan yang

besar terhadap kesempatan kerja. Peran sektor agroindustri dalam mendorong

kegiatan pembangunan dan menurunkan kemiskinan perdesaan dicerminkan oleh

kemampuannya dalam peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja perdesaan,

khususnya bagi kelompok petani berlahan sempit.

Stanton (2000) melakukan studi tentang peran agroindustri dalam

peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan di Mexico. Hasil studi

menunjukkan bahwa perusahaan agroindustri pada tingkat lokal mampu

menghasilkan nilai tambah dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan

masyarakat perdesaan. Sementara itu, Holloway et al. (2000) melakukan studi tentang industrialisasi pertanian melalui inovasi biaya transaksi kelembagaan,

koperasi dan pengembangan pasar susu di pegunungan Timur Afrika. Hasil studi

menunjukkan bahwa kegiatan produksi susu untuk pasar lokal mampu

industri pertanian adalah peran lembaga pemasaran bersama yang mampu

menekan biaya transaksi.

Beberapa studi di atas relevan dengan kondisi di Indonesia. Berdasarkan

data Sensus Penduduk tahun 2000, sebagian besar (60 persen) penduduk

Indonesia masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perdesaan, yang

dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan masih

tingginya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara

sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian

masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap

manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia,

sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran

kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu

mengakses sarana pendidikan, kesehatan dan nutrisi secara baik, sehingga

menyebabkan kualitas SDM dari aspek intelektual dan fisik rendah, akibatnya

produktivitasnya rendah. Selain itu, rendahnya kualitas SDM menyebabkan

kelompok ini tersisih dari persaingan ekonomi, politik, sosial budaya dan

psikologi, sehingga semakin tidak mampu mendapatkan kesempatan yang baik

dalam sistem sosial ekonomi masyarakat (Sumedi dan Supadi, 2004).

Walaupun pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini secara

signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di

Indonesia, namun terpaan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi

menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan jumlah dan

proporsi penduduk miskin, terutama di perdesaan. Fenomena di atas secara jelas

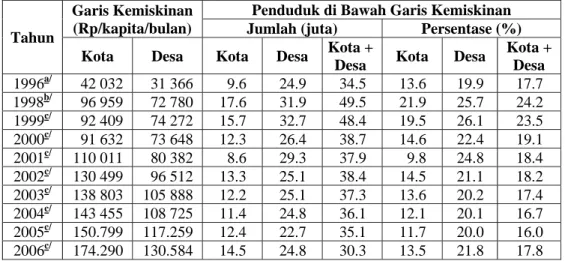

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Tahun

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)

Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Jumlah (juta) Persentase (%) Kota Desa Kota Desa Kota +

Desa Kota Desa Kota + Desa 1996a/ 42 032 31 366 9.6 24.9 34.5 13.6 19.9 17.7 1998b/ 96 959 72 780 17.6 31.9 49.5 21.9 25.7 24.2 1999c/ 92 409 74 272 15.7 32.7 48.4 19.5 26.1 23.5 2000c/ 91 632 73 648 12.3 26.4 38.7 14.6 22.4 19.1 2001c/ 110 011 80 382 8.6 29.3 37.9 9.8 24.8 18.4 2002c/ 130 499 96 512 13.3 25.1 38.4 14.5 21.1 18.2 2003c/ 138 803 105 888 12.2 25.1 37.3 13.6 20.2 17.4 2004c/ 143 455 108 725 11.4 24.8 36.1 12.1 20.1 16.7 2005c/ 150.799 117.259 12.4 22.7 35.1 11.7 20.0 16.0 2006c/ 174.290 130.584 14.5 24.8 30.3 13.5 21.8 17.8 Sumber: BPS (2007)

Keterangan: a/ Menggunakan garis kemiskinan menurut definisi BPS tahun 1998.

b/

Menggunakan data Susenas Desember 1998 (khusus).

c/

Menggunakan data Susenas Reguler.

Pada Tabel 2, nampak bahwa dari 30.3 juta penduduk miskin (17.8 persen

dari total penduduk), lebih dari 24 juta orang miskin tersebut berada di daerah

perdesaan, yang umumnya terlibat atau berhubungan dengan sektor pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi sektor pertanian memiliki potensi

ekonomi dan sumberdaya yang melimpah, namun di lain pihak petani yang

merupakan konstituen terbesar masih terjerat kemiskinan.

Dengan penduduk dan angkatan kerja perdesaan yang terus bertambah,

sementara luas lahan pertanian cenderung berkurang, maka penyerapan tenaga

kerja di sektor pertanian menjadi semakin tidak produktif. Oleh karena itu,

industrialisasi pertanian merupakan pilihan yang strategis untuk menciptakan

lapangan kerja produktif guna menekan angka kemiskinan yang sekaligus mampu

meningkatkan kinerja sektor pertanian di perdesaan. Berkenaan dengan hal ini,

maka perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang dampak industrialisasi

1.2. Perumusan Masalah

Proses industrialisasi pertanian di Indonesia telah dilakukan semenjak

lama, yang kemudian mendapat penekanan pada tahun 1970-an yang dikenal

dalam pembangunan pertanian melalui ”revolusi hijau” untuk pangan padi dan

ekspansi tanaman perkebunan berskala kecil dan menengah. Proses industrialisasi

telah memperkenalkan keragaman jenis teknologi mulai dari bibit unggul,

pengolahan hasil pertanian, teknologi pasca panen, pergudangan, alat pertanian,

dan sebagainya. Semua itu telah merubah kinerja sektor pertanian, seperti

penambahan jumlah output yang dihasilkan.

Peningkatan jumlah output yang dihasilkan oleh sektor pertanian tersebut

dimungkinkan karena adanya introduksi teknologi di sektor yang bersangkutan.

Secara agregat, dampak perubahan teknologi digambarkan sebagai faktor

penggeser Kurva Kemungkinan Produksi (KKP) ke kanan, yang secara grafis

dapat dilihat pada Gambar 1.

Komoditas Pertanian Tanaman Pangan (Q1) KKPt2 KKPt1 Komoditas Pertanian 0 Non Pangan (Q2)

Pada Gambar 1, nampak bahwa dengan adanya perubahan teknologi di

sektor pertanian akan menggeser KKP ke kanan dari KKPt1 ke KKPt2. Hal ini

menunjukkan bahwa dengan sumberdaya yang ada, maka akan diperoleh jumlah

output sektor pertanian, baik komoditas pertanian tanaman pangan (Q1) maupun

komoditas pertanian non pangan (Q2), yang lebih besar.

Dengan terjadinya peningkatan produksi komoditas pertanian seperti yang

ditunjukkan pada Gambar 1, diharapkan pendapatan petani dapat ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan pertanian yang selama ini

dilakukan oleh pemerintah yaitu peningkatan produksi komoditas pertanian, yang

ditempuh melalui empat usaha pokok (catur usaha) yaitu intensifikasi,

ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Namun demikian, mengingat

permintaan komoditas pertanian yang bersifat tidak elastis, maka peningkatan

produksi komoditas pertanian justru akan menurunkan penerimaan (revenue) yang diterima oleh petani. Secara grafis, fenomena tersebut secara jelas disajikan pada

Gambar 2. P S1 S2 A P1 B P2 D 0 Q1 Q2 Q

Gambar 2. Pergeseran Kurva Penawaran dengan Kurva Permintaan yang Tidak Elastis

Pada Gambar 2, nampak bahwa penerimaan mula-mula sebesar segiempat

OP1AQ1. Pergeseran kurva penawaran (S) dari S1 ke S2 (dengan kurva permintaan

D yang inelastis), maka penerimaan petani menjadi sebesar segiempat OP2BQ2 yang lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan semula (OP2BQ2 < OP1AQ1).

Dengan penerimaan yang relatif lebih rendah di satu pihak, di pihak lain biaya

produksi usahatani yang semakin meningkat atau setidaknya tidak berubah, maka

pendapatan petani justru akan mengalami penurunan.

Secara empiris, hal tersebut di atas ditunjukkan oleh hasil penelitian

Ratnawati et al. (2004) bahwa peningkatan produktivitas pertanian akan menurunkan harga output di tingkat petani berkisar antara 0.28 persen (untuk

komoditas hasil kebun lain) sampai 10.08 persen (untuk komoditas tebu). Lebih

lanjut ditemukan bahwa kenaikan produktivitas pertanian juga akan menurunkan

pendapatan rumahtangga perdesaan berkisar antara 2.10 persen (untuk

rumahtangga berpendapatan tinggi di sektor nonpertanian di perdesaan) sampai

3.10 persen (untuk rumahtangga petani pemilik lahan > 1.0 hektar).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut

di atas adalah dengan peningkatan kegiatan-kegiatan industri pengolahan hasil

pertanian (industrialisasi pertanian). Melalui industrialisasi pertanian diharapkan

selain mampu meningkatkan nilai tambah (value added) juga akan meningkatkan permintaan terhadap komoditas pertanian sebagai bahan baku industri pengolahan

hasil pertanian. Peningkatan produksi komoditas pertanian yang diimbangi oleh

peningkatan permintaannya, diharapkan akan mampu meningkatkan penerimaan

petani, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

Masalah lain yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah belum

terpadunya pengelolaan pertanian sebagai suatu sistem agribisnis secara utuh,

mulai dari subsistem sarana produksi, usahatani, pengolahan hasil, sampai dengan

subsistem pemasaran, serta subsistem lembaga penunjang. Dampak dari kondisi

ini adalah tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu tidak menunjukkan

peningkatan yang signifikan. Padahal tujuan pembangunan pertanian pada

hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Salah satu tolok ukur untuk mengukur dinamika kesejahteraan petani

adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Hasil penelitian Siregar (2003) menunjukkan

bahwa secara agregat NTP mempunyai tendensi (trend) yang menurun (negatif) yaitu sebesar –0.68 persen per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara

riil tingkat kesejahteraan petani dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan.

Hal ini selaras dengan data yang dipublikasikan oleh BPS (2007) yang

menunjukkan bahwa pada tahun 2006 dari total penduduk miskin di Indonesia

yang berjumlah 30.3 juta jiwa, sebanyak 81.85 persen (24.8 juta jiwa) bermukim

di kawasan perdesaan, yang sebagian besar dari mereka bermata pencaharian

sebagai petani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan utama penelitian

ini adalah sejauh mana dampak industrialisasi pertanian, khususnya dampak

kemajuan teknologi yang ditandai oleh peningkatan produktivitas industri

pertanian, terhadap kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan

rumahtangga dan kemiskinan perdesaan belum banyak dilakukan kajian. Selama

ini alat analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut masih

bersifat parsial, seperti yang dilakukan oleh Susilowati (2007) dan Justianto

(SNSE). Demikian juga halnya dengan Yudhoyono (2004), Herjanto (2003) dan

Asnawi (2005) yang menggunakan pendekatan model makroekonometrika.

Padahal permasalahan tersebut bersifat multi sektor yang akan membawa

implikasi yang cukup luas, tidak hanya pada sektor industri pertanian, tetapi juga

pada sektor-sektor perekonomian lainnya, terutama pada sektor pertanian dan

kemiskinan perdesaan. Oleh karena itu, pendekatan yang paling sesuai adalah

dengan model ekonomi keseimbangan umum atau Computable General Equilibrium (CGE) .

Keunggulan model CGE dibandingkan dengan model keseimbangan

parsial adalah bahwa model CGE sudah memasukkan semua transaksi antar

pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan, baik di pasar faktor produksi maupun

di pasar komoditas. Dengan demikian dampak dari suatu kebijakan akan dapat

dianalisis pengaruhnya secara kuantitatif terhadap kinerja ekonomi, baik secara

makro maupun sektoral.

Dibandingkan dengan model SNSE, model CGE selain sudah

memasukkan persamaan nonlinier, juga sudah memasukkan harga sebagai

variabel endogen. Selain itu, dalam model CGE juga sudah memasukkan

kemungkinan substitusi antar faktor produksi, sehingga jika terjadi perubahan

harga relatif suatu faktor produksi, maka produsen merubah komposisi

penggunaan faktor produksi ke arah faktor produksi yang harganya relatif lebih

murah. Sementara itu, pada model SNSE sistem persamaan yang digunakan

adalah persamaan linier dengan anggapan model Leontief, substituasi antar faktor

tidak dimungkinkan, dan harga merupakan variabel eksogen. Perbedaan yang

cukup mendasar lain adalah pada model SNSE diasumsikan penawaran komoditas

adanya pembatasan supply. Dibandingkan dengan model makroekonometrika bahwa dengan model CGE hubungan antara makroekonomi dan mikroekonomi

dapat diketahui, sementara itu pada model makroekonometrika bahwa analisis dan

dampak dilakukan di tingkat makroekonomi saja.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka secara

umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak industrialisasi pertanian

terhadap kinerja sektor pertanian dan kemiskinan perdesaan. Adapun secara

khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dampak peningkatan produktivitas industri pertanian terhadap

kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan rumahtangga dan

kemiskinan perdesaan.

2. Mengkaji dampak peningkatan produktivitas industri pertanian dan sektor

pertanian terhadap kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan

rumahtangga dan kemiskinan perdesaan.

3. Mengkaji dampak peningkatan produktivitas industri pertanian, sektor

pertanian dan sektor lembaga keuangan terhadap kinerja ekonomi sektoral,

ekonomi makro, pendapatan rumahtangga dan kemiskinan perdesaan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian terapan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya

informasi atau pengetahuan dan menyediakan analisis yang mendalam mengenai

makro, pendapatan rumahtangga dan kemiskinan perdesaan. Hal ini karena

selama ini belum terdapat kajian industrialisasi pertanian yang dikaitkan dengan

kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan rumahtangga dan

kemiskinan perdesaan secara mendalam, dengan mengagregasikan sektor-sektor

dalam perekonomian dan rumahtangga. Selain itu, model yang dibentuk dalam

penelitian ini adalah model CGE recursive dynamic yang belum banyak diaplikasikan untuk kasus Indonesia.

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah diperolehnya sebuah model

CGE yang recursive dynamic dengan data dasar model menggunakan data dari tabel Input Output (I-O) dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia. Selain itu, model ini juga menggunakan data makroekonomi dan parameter terbaru yang mencerminkan kondisi

perekonomian Indonesia pada masa kini dan tertangkapnya dampak industrialisasi

pertanian terhadap kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan

rumahtangga dan kemiskinan perdesaan.

1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup nasional (Indonesia) dengan

mengkaji dampak industrialisasi pertanian terhadap kinerja ekonomi sektoral,

ekonomi makro, pendapatan rumahtangga dan kemiskinan perdesaan.

Industrialisasi pertanian yang dimaksud didekati dari sisi supply yaitu peningkatan produktivitas, baik produktivitas sektor industri pertanian maupun produktivitas

sektor pertanian (sebagai pemasok bahan baku) dan produktivitas sektor lembaga

keuangan (sebagai lembaga penunjang). Dampak terhadap kinerja ekonomi

kerja. Adapun dampak terhadap kinerja ekonomi makro meliputi pertumbuhan

GDP riil, konsumsi rumahtangga, investasi, ekspor, impor, neraca perdagangan

dan inflasi.

Model CGE yang digunakan adalah model CGE recursive dynamic, yang merupakan kombinasi dari model CGE ORANI-F (Horridge et al., 1993), INDOF (Oktaviani, 2000), WAYANG (Wittwer, 1999), dan ORANIGRD (Horridge,

2002). Simulasi kebijakan dilakukan untuk jangka waktu selama 10 tahun yaitu

tahun 2003-2013.

Sektor industri pertanian yang dicakup dalam penelitian ini dibatasi pada

10 jenis industri, yaitu: (1) industri pengolahan hasil peternakan, (2) industri

pengolahan hasil perikanan, (3) industri minyak dan lemak, (4) beras (industri

penggilingan padi), (5) industri tepung segala jenis, (6) industri gula, (7) industri

rokok, (8) industri bambu, kayu dan rotan, (9) industri pupuk dan pestisida, serta

(10) industri pengolahan karet. Pemilihan sektor industri pertanian ini didasarkan

atas beberapa pertimbangan. Pertama, agroindustri yang tercakup kedalam 10

industri prioritas pembangunan industri nasional seperti yang tertuang dalam

Peraturan Presiden No. 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional. Kesepuluh industri prioritas ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut oleh

Departemen Perindustrian sebagai kebijakan nasional pembangunan industri

(Departemen Perindustrian, 2005). Kedua, agroindustri yang berbahan baku sektor

pertanian terpilih. Ketiga, agroindustri yang mempunyai prospek untuk

dikembangkan di masa datang, berdasarkan sumbangannya terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor dan penyerapan angkatan kerja.

Keterbatasan penelitian ini adalah model yang digunakan tidak

parameter yang diadopsi dari studi-studi sebelumnya untuk negara lain, karena

parameter-parameter tersebut di Indonesia sebagai negara berkembang tidak