KOMPETENSI MANAJERIAL

ᄃ

KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL, RAPBS, PROPOSAL

DAN KERANGKA ACUAN KEGIATAN

DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR

DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah telah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu: Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi dan Sosial. Dalam rangka pembinaan kompetensi calon kepala sekolah/kepala sekolah untuk menguasai lima dimensi kompetensi tersebut, Direktorat Tenaga Kependidikan telah berupaya menyusun naskah materi diklat pembinaan kompetensi untuk calon kepala sekolah/kepala sekolah.

Naskah materi diklat pembinaan kompetensi ini disusun bertujuan untuk memberikan acuan bagi stakeholder di daerah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/kepala sekolah agar dapat dihasilkan standar lulusan diklat yang sama di setiap daerah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun materi diklat pembinaan kompetensi calon kepala sekolah/kepala sekolah ini atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga naskah ini dapat diselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi upaya-upaya kita dalam meningkatkan mutu tenaga kependidikan.

Jakarta,

Direktur Tenaga Kependidikan

Surya Dharma, MPA, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...i

DAFTAR ISI...ii

BAB I PENDAHULUAN...1

A. Latar Belakang...1

B. Kompetensi...1

C. Indikator Ketercapaian Kompetensi...2

D. Alokasi Waktu...2

E. Mata Pendidikan dan Pelatihan...3

F. Skenario Pembelajaran...3

BAB II RENCANA OPERASIONAL...4

A. Pengertian Rencana Operasional...4

B. Komponen-Komponen Rencana Operasional...4

C. Jadwal Pelaksanaan...17

BAB III PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)...18

B. Masalah-Masalah Terkait Dengan Penyusunan RAPBS...21

C. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah...28

BAB IV PENYUSUNAN PROPOSAL DAN KERANGKA ACUAN KEGIATAN

42

A. Penyusunan Proposal Pengembangan Sekolah...42

B. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan...61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Contoh Penyajian Indikator Kinerja...11

Tabel 1.2 Contoh Kegiatan dan Investasi...13

Tabel 1.3 Keterkaitan Antara Kegiatan, Sub-Kegiatan, Sumber Daya dan Sumber Dana ......15

Tabel 1.4 Contoh Jadwal Kagiatan dalam Renop...17

Tabel 2.1 Perbandingan PPBS dan Pendekatan Penganggaran Tradisional 20 Tabel 2.2 Sumber Pendapatan Sekolah...29

Tabel 2.3 Perhitungan Anggaran Pendapatan Sekolah...31

Tabel 2.4 Perhitungan Biaya Operasi Sekolah...37

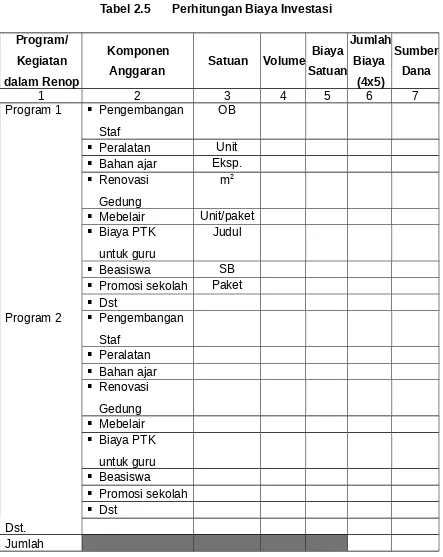

Tabel 2.5 Perhitungan Biaya Investasi...39

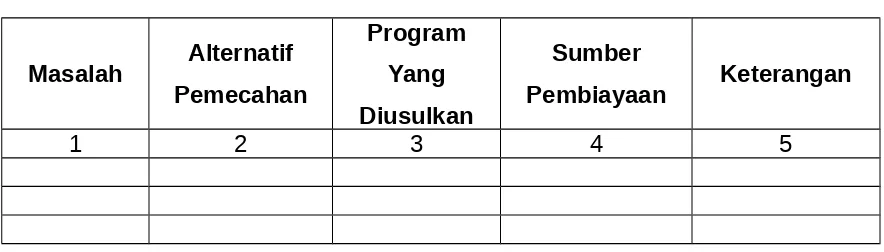

Tabel 3.1 Matrik permasalahan, alternatif pemecahaan, dan program yang diusulkan...51

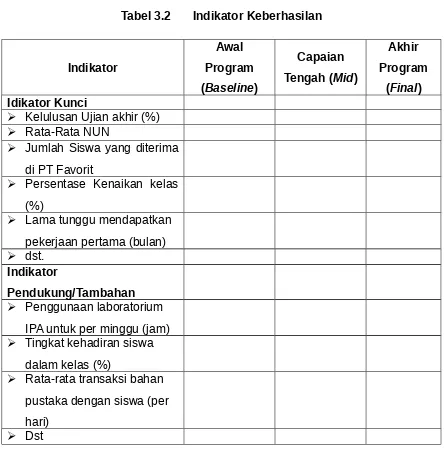

Tabel 3.2 Indikator Keberhasilan...54

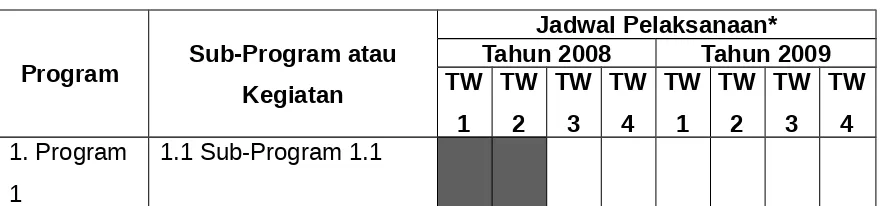

Tabel 3.3 Program dan Penjadwalan...56

Tabel 3.4 Rekapitulasi Anggaran Biaya Berdasarkan Program/Sub-Program...58

Tabel 3.5 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran menurut Komponen Anggaran dan Tahun Realisasi...59

Tabel 3.7 Contoh Uraian Ruang Lingkup Untuk Beberapa Komponen

Anggaran...65

Tabel 3.8 Contoh Uraian Anggaran Pelatihan Guru...66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas merupakan Direktorat Jenderal yang dibentuk melalui PP No. 8 Tahun 2005. Salah satu direktorat di bawahnya adalah Direktorat Tenaga Kependidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga kependidikan pada pendidikan formal.

Tenaga kependidikan yang menjadi perhatian UU Sisdiknas dan PP No. 19 Tahun 2005 adalah: Kepala Sekolah, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Pengawas Sekolah, Tenaga Laboratorium, dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS). Salah satu upaya meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah sesuai Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah antara lain adalah melalui bimbingan teknis. Salah satu kompetensi manajerial kepala sekolah adalah manajerial dalam konteks pendidikan persekolahan termasuk, khususnya dalam penyusunan Renop, RAPBS dan TOR pengembangan sekolah dasar.

B. Kompetensi

C. Indikator Ketercapaian Kompetensi

1. menyusun Rencana Operasional (Renop) pengembangan sekolah berlandaskan kepada keseluruhan rencana strategis yang telah disusun, melalui pendekatan, strategi, dan proses penyusunan perencanaan operasional yang memegang teguh prinsip-prinsip penyusunan rencana operasional yang baik.

2. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berlandaskan kepada keseluruhan rencana tahunan yang telah disusun, melalui pendekatan, strategi, dan proses penyusunan perencanaan RAPBS yang memegang teguh prinsip-prinsip penyusunan rencana RAPBS yang baik.

3. menyusun Proposal melalui pendekatan, strategi, dan proses penyusunan Rencana Kegiatan yang memegang teguh prinsip-prinsip penyusunan proposal yang baik.

4. menyusun Kerangka Acuan Kegiatan atau Term of Reference (TOR) berlandaskan Renop, RAPBS, atau Proposal Pengembangan yang telah disusun, melalui pendekatan, strategi, dan proses penyusunan TOR yang memegang teguh prinsip-prinsip penyusunan rencana TOR yang baik.

D. Alokasi Waktu

E. Mata Pendidikan dan Pelatihan

1. Rencana Operasional Pengembangan Sekolah Dasar

2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

F.Skenario Pembelajaran

BAB II

RENCANA OPERASIONAL

A. Pengertian Rencana Operasional

Rencana Operasional (Renop) sekolah merupakan rencana implementasi Rencana Stratejik sekolah dalam kurun waktu satu tahun. Renop sering juga disebut Rencana Tahunan. Renop berisi langkah-langkah operasional yang akan ditempuh selama satu tahun oleh sekolah, unit-unit, dan atau individu-individu staf dalam rangka mencapai tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan jabaran dan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan stratejik.

Renop disusun oleh unit-unit atau individu staf yang ada dalam struktur organisasi sekolah dan mengacu pada program yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Renop pengembangan kegiatan kurikuler, renop pengembangan kegiatan kesiswaan, renop peningkatan kerjasama dengan masyarakat, dan sebagainya merupakan contoh-contoh Renop yang dapat dikembangkan di SD/MI. Renop berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh masing-masing unit penyusunnya sebagai: (1) penjamin bahwa program pengembangan akan terealisasi dalam kegiatan operasional sekolah sehari-hari, (2) pedoman pelaksanaan kegiatan semesteran, bulanan, mingguan, dan harian, dan (3) justifikasi rinci penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja tahunan.

B. Komponen-Komponen Rencana Operasional

rincian dari masing-masing komponen itu. Komponen-komponen Renop meliputi:

1. Latar Belakang dan Rasional:

alasan atau argumentasi yang mendasari kegiatan yang diusulkan.

2. Sasaran:

hasil yang akan peroleh pada akhir kegiatan operasional

3. Indikator Kinerja:

tolak ukur kuantitatif pencapaian sasaran

4. Rancangan Kegiatan:

jenis dan tahap-tahap pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan operasional selama satu tahun.

5. Sumber Daya dan Dana Yang dibutuhkan:

a. jenis dan kualifikasi sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan informasi yang dibutuhkan dalam implementasi kegiatan.

b. jumlah dan sumber dana yang dibutuhkan untuk pengadaan, peningkatan kualitas, pemeliharaan, dan pengoperasian sumber daya yang dibutuhkan.

6. Jadwal Kegiatan:

kapan pekerjaan sesungguhnya dilaksanakan dan batas waktu tugas harus diselesaikan

7. Penanggung Jawab Kegiatan:

Berikut diuraikan penjelasan rinci masing-masing komponen Renop tersebut.

1. Latar Belakang dan Rasional

Latar Belakang dan Rasional ini menguraikan secara ringkas dan padat mengenai alas atau argumentasi yang mendasari kegiatan yang diusulkan. Beberapa hal yang perlu diuraikan dalam bagian ini meliputi:

a. Penjelasan mengenai akar permasalahan yang telah berhasil diidentifikasi pada telaah diri saat menyusun Renstra, yang akan diselesaikan dengan melaksanakan Renop ini. Masalah tersebut harus dijelaskan sedemikian rupa, sehingga tergambar permasalahan tersebut secara utuh dan menyeluruh (termasuk cakupannya, berat/ringannya, faktor-faktor yg berpengaruh pada permsalahan tersebut).

b. Kebijakan dan tujuan yang dirumuskan dalam Rencana Tindak dalam dokumen Renstra

c. Apabila Renop yang disusun untuk tahun kedua dan seterusnya dari siklus implementasi Renstra, dalam latar belakang juga perlu dikemukakan:

1) capaian-capaian tujuan jangka panjang yang telah diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

2) Masalah dan kendala yang dihadapi yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.

3) Praktik-praktik baik (good practices) yang diperoleh pada tahun sebelumnya dan perlu dipertahankan pada Renop yang sedang disusun

Argumen/alasan tersebut dapat didasarkan pada pembenahan faktor-faktor yang berpengaruh pada akar permasalahan tersebut atau dapat berdasarkan teori ilmiah dan pengalaman dalam menghadapi akar permasalahan tersebut.

2. Sasaran (Objective)

Sasaran merupakan penjabaran atau diturunkan dari tujuan. Sasaran adalah penggambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil sekolah guna mencapai tujuan (target terukur). Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh sekolah atau unit yang ada di sekolah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap sasaran disertai target masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Rumusan sasaran yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Sasaran harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku setta sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.

b. Sasaran ditetapkan mengacu pada dan merupakan milestone

pencapaian visi, misi, tujuan sekolah, strategi, serta kebijakan dan tujuan yang dituangkan dalam Renstra Sekolah.

d. Sasaran harus mengacu pada masalah-masalah yang teridentifikasi dalam telaah diri dan merupakan upaya yang dikembangkan untuk menjawab isu-isu stratejik.

e. Sasaran harus merupakan tindak lanjut dari pengalaman atau permasalahan yang teridentifikasi pada tahun sebelumnya.

f. Spesifik, sasaran menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, dan bukan cara pencapaiannya.

g. Dapat dinilai dan terukur, sasaran harus terukur dan dapat digunakan untuk memastikan apa dan kapan pencapaiannya.

h. Menantang namun dapat dicapai, tetapi tidak boleh mengandung target yang tidak layak.

i. Berorientasi pada hasil, sasaran harus mensepesifikasikan hasil yang ingin dicapai.

j. Dapat dicapai dalam waktu tahun tertentu.

3. Indikator Kinerja

a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja sekolah atau unit kerja yang ada di dalamnya.

Indikator kinerja yang baik hendaknya memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi

b. Dapat diukur secara obyektif baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

c. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan dengan sasaran yang ingin dicapai.

d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak, dan proses.

e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan.

f. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan dan dianalisis.

Terdapat enam jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja sekolah, yaitu :

berupa kualitas siswa baru, kelekatan persaingan dalam seleksi siswa baru, relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, kualitas Renstra yang disusun sekolah, dan sebagainya.

b. Indikator proses (process): merupakan gambaran mengenai perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh indikator ini antara lain, tingkat kehadiran siswa, tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan PAKEM dalam pembelajaran, tingkat pemanfaatan laboratorium, jumlah siswa yang berkunjung ke perpustakaan, dan sebagainya.

c. Indikator keluaran (output): sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan pendidikan. Indikator-indikator seperti peningkatan rata NUN, peningkatan peringkat rata-rata NUN di tingkat kabupaten/kota, atau peningkatan jumlah siswa yang lulus UN, dapat digolongkan sebagai indikator output.

d. Indikator dampak (outcome): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Inikator ini biasanya sulit dicapai dalam kurun waktu Renop (1 tahun), akan tetapi harus sudah terukur setelah masa siklus Renstra (4-5 tahun) selesai atau hampir selesai. Jumlah siswa yang diterima di jurusan favorit di perguruan tinggi ternama, jumlah siswa yang langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus, semakin pendeknya masa tunggu siswa untuk mendapatkan pekerjaan pertama setelah mereka lulus, adalah contoh-contoh indikator outcome.

jumlah siswa yang mendaftar sebagai siswa baru akibat dari banyak nya siswa yang diterima di perguruan tinggi unggulan, cepatnya promosi atau perkembangan karir lulusan di dunia kerja merupakan contoh-contoh indikator akibat tersebut.

Untuk mengukur keberhasilan capaian Indikator Kinerja, maka dalam Renop harus dicantumkan kondisi saat disusunnya Renop dan kondisi yang diharapkan dicapai setelah kegiatan dilaksanakan. Kondisi saat disusunnya Renop digunakan sebagai baseline. Selain itu, jika indikator bersifat spesifik maka perlu dijelaskan bagaimana dan kapan indikator itu akan diukur.

Tabel 1.1 Contoh Penyajian Indikator Kinerja

Sasaran Indikator Base-line Target Metode

4. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan menjabarkan rincian, tahapan, dan langkah-langkah kegiatan (sub-kegiatan) yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Pada setiap langkah (sub-kegiatan) harus dijelaskan, maksud dan tujuannya yang ingin dicapai secara ringkas dan jelas. Rancangan kegiatan yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

a. Kegiatan tersebut bukan merupakan investasi atau pengadaan sumberdaya. Namun harus berupa dampak dari investasi atau upaya pemanfaatan investasi. Kegiatan dapat berlangsung terus-menerus sementara investasi merupakan implikasi dan hanya merupakan tahap paling awal dari sebuah kegiatan.

b. Kegiatan tersebut tidak kompleks, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Kegiatan tersebut dapat diukur tingkat keberhasilannya. Untuk itu perlu ditetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur. Indikator keberhasilan kegiatan, umumnya berupa indikator keluaran (output), namun dimungkinkan untuk mencantumkan indikator keberhasilan dampak (impact/ outcomes).

d. Cakupan kegiatan tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, karena cakupan ini akan berkaitan dengan beban kerja seorang penanggung jawab. Cakupan kegiatan yang terlalu luas akan meningkatkan beban kerja penanggungjawab.

f. Keterkaitan antar bagian kegiatan/sub-kegiatan harus terlihat dengan jelas.

g. Keberlangsung kegiatan tergambarkan dengan jelas.

Untuk memudahkan kita dalam merancang kegiatan dan membedakannya dengan investasi, Tabel 1.1 memberikan contoh keduanya.

Tabel 1.2 Contoh Kegiatan dan Investasi

Kegiatan Investasi

Peningkatan kualitas penelitian tindakan kelas (output)

Pelatian penelitian tindakan kelas untuk guru.

Penyediaan jumlah referensi penunjang PTK

Peningkatan peringkat dalam kejuaraan Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) di tingkat Kabupaten (outcome)

Pelatihan pembimbingan LKIR bagi guru.

Penyediaan karya ilmiah siswa sekolah lain yang telah berhasil memenangi LKIR

Peningkatan keberterimaan siswa dalam Prakerin (impact).

Penyesuaian peralatan lab dengan standar industri.

Peningkatan Networking dengan DU/DI

Peningkatan relevansi antara RPP yang disusun guru dengan SKL dan SI (output)

Lokakarya penyusunan RPP di sekolah;

Konsultan pengembangan KTSP dan RPP

Peningkatan keefektifan pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru TIK di bidang jaringan.

Kegiatan Investasi

Perluasan daya tampung laboratorium komputer

5. Sumber daya yang dibutuhkan

Sumber daya yang dicantumkan dalam Renop merupakan uraian rinci mengenai jenis, kualifikasi, dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan/sub-kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dijaga keberlangsungannya (sustainability). Sumber daya ini dapat meliputi SDM, pra-sarana dan sarana pendidikan, buku-buku perpustakaan, keahlian, informasi, teknologi, sistem manajemen,

networking, bahan habis pakai untuk kegiatan manajemen.

Pemilihan dan penetapan sumber daya yang dibutuhkan hendaknya memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut.

a. Uraian harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan.

b. Harus dijelaskan asal sumber daya tersebut, misal: membeli, menyewa, meminjam, memperbaiki yang telah ada, atau meningkatkan kapasitas.

c. Sumber daya tidak hanya dapat diperoleh melalui siswa atau orang tua siswa, namun juga bisa didapatkan dari sumber lain, termasuk sumber dana yang berasal dari non-pemerintah.

d. Setiap kegiatan atau sub-kegiatan dimungkinkan membutuhkan lebih dari satu sumber daya.

f. Pada bagian ini harus disebutkan secara ringkas, tentang jenis, kualifikasi, spesifikasi, dan jumlah masing-masing sumberdaya yang diperlukan (contoh: komputer dengan spesifikasi tertenu, guru atau staf dengan kompetensi tertentu, alat laboratorium, jenis informasi, peraturan di bidang tertentu, konsultan di bidang tertentu);

g. Mencantumkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengadakan, perbaikan, peningkatan kapasitas sumber daya tersebut;

h. Apabila sumber daya diusulkan kepada donor atau pemerintah, asal sumber dana yang akan digunakan harus sesuai dengan Komponen Pembiayaan Yang Boleh Diusulkan (Eligible Cost Component).

Keterkaitan antara kegiatan, sub-kegiatan, sumber daya dan sumber dana yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Keterkaitan Antara Kegiatan, Sub-Kegiatan, Sumber Daya dan Sumber Dana

Kegiatan/Sub-kegiatan

Sumber Daya Yang dibutuhkan

Investasi Jumlah Biaya Sumber

Dana

Kegiatan/Sub-C. Jadwal Pelaksanaan

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang jadwal pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, dalam bentuk tabel (bar diagram). Sub kegiatan atau tahapan kegiatan yang dicantumkan pada bagian ini, harus sama dengan sub kegiatan atau tahapan kegiatan yang diuraikan pada bagian Rancangan Kegiatan. Untuk contoh kegiatan “Peningkatan keefektifan pembelajaran TIK” di atas, jadwal pelaksanaannya dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.4 Contoh Jadwal Kagiatan dalam Renop

Kegiatan/Sub-kegiatan Bulan

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Peningkatan keefektifan

pembelajaran TIK

Peningkatan Rancangan pembelajaran TIK

Peningkatan

keefektifan kegiatan praktikum

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

Pembahasan tentang Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berikut ini didasarkan pada asumsi bahwa sistem penganggaran di sekolah menggunakan pendekatan yang disebut sistem penganggaran berbasis sekolah atau School-based Budgeting System. Dengan sistem ini alokasi anggaran sekolah bersifat lump-sum atau kita kenal juga dengan sistem hibah blok (block grant). Sistem ini memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menggali, mengalokasikan dan mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan baik untuk operasional sehari-hari maupun untuk pengembangan sebagaimana direncanakan dalam Renstra maupun Renop.

Spear (dalam Gorton dan Schneider, 1991) mengidentifikasi beberapa keunggulan sistem penganggaran berbasis sekolah itu meliputi: (1) sekolah dapat menunjukkan keunikan kebutuhan masing-masing sekolah (2) kajian yang bersifat kooperatif terhadap program-program dan praktik-praktik yang telah berjalan, (3) keterlibatan guru dalam penentuan status finansial sekolah dan pembatasan penggunaan anggaran, (4) hubungan yang lebih akrab antara guru dengan orang tua, dan (5) keputusan yang diambil lebih dekat dengan kebutuhan siswa.

untuk melibatkan diri dalam penyusunan RAPBS, dan ini dapat berdampak terkuranginya konsentrasi guru terhadap tugas profesionalnya.

A. Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (Planning,

Programing, and Budgetting System)

Sebuah pendekatan sistematis dalam perencanaan anggaran yang perlu dipahani oleh kepala SD/MI adalah apa yang disebut Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (Planning, Programing, and Budgetting System atau PPBS). Secara sederhana PPBS merupakan “pemintaan sumber daya yang didasarkan dengan tujuan, program, dan sasaran organisasi alih-alih dengan barang atau jasa yang akan dibeli, SDM, atau bahan-bahan lainnya. Jika tujuan disetujui oleh pengambil keputusan, maka apapun pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu akan disetujui.” Meskipun pendekatan tradisional dalam penganggaran juga menekankan pada perencanaan dan pemrograman, proses penganggaran ini tidak diorganisasikan pada derajat yang sama untuk semua program dan tujuan sebagaimana diterapkan dalam PPBS. Pendekatan tradisional juga tidak menerapkan derajat evaluasi yang sama untuk semua program maupun tujuan.

Ubben dan Hughes (dalam Gorton dan Schneider, 1991) mengidentifikasi langkah-langkah paling sederhana dalam PPBS:

1. Perumusan tujuan yang harus dicapai.

2. Idetifikasi sasaran untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Pengembangan program dan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

4. Melakukan praktik-praktik evaluasi formatif dan sumatif.

sasaran; dan jika tidak, untuk membantu menentukan prosedur, proses, atau program lain.

Untuk memudahkan memahami PPBS, kita dapat membandingkannya dengan pendekatan tradisional sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan PPBS dan Pendekatan Penganggaran

Tradisional

1. Menentukan kebutuhan guru mengenai barang-barang, buku, dan sebagainya.

2. Merumuskan tujuan dan kriteria dan metode yang digunakan untuk mengevaluasi sasaran

2. Menentukan tingkat kepentingan usulan anggaran guru berdasarkan hasil penilaian kebutuhan yang dilakukan oleh pengambil keputusan. 3. Menentukan program dan

prioritas untuk mencapai tujuan

3. Melakukan estimasi usulan anggaran guru.

4. Menentukan dan mengestimasi biaya yang diperlukan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program

4. Mengorganisasikan anggaran berdasarkan kategori kebutuhan, misalnya: perangkat belajar-mengajar, buku, pelatihan, dan sebagainya.

5. Mengorganisasikan anggaran menurut bidang program dan tujuan

Tampak pada Tabel 2.1 bahwa PPBS memberi penekanan yang sangat besar pada perumusan dan evaluasi tujuan program dan pada keterkaitan pendanaan dengan kebutuhan yang diajukan sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan itu, dari pada mementingkan item-item yang akan didanai.

antara alokasi anggaran dengan tujuan yang dapat dirumuskan dengan jelas serta penentuan tujuan-tujuan pendidikan terbukti bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan bahkan sering mendatangkan keputus-asaan. Persoalan lainnya terkait dengan sulitnya dicapai kesepakatan di antara pihak yang terlibat mengenai data dan proses yang harus dilalui dalam proses pelaksanaannya dan juga keterbatasan kemampuan pimpinan sekolah terkait dengan teknik-teknik pengambilan keputusan yang beorientasi sistem tersebut. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PPBS tetap memiliki keunggulan dibandingkan dengan pendekatan tradisonal. Di era yang dilingkupi keterbatasan sumber dana dan tuntutan akuntabilitas yang terus meningkat saat ini, tidak ada pilihan lain bagi sekolah kecuali menerpkan sistem penganggaran yang sistematis seperti ditawarkan dalam PPBS tersebut.

B. Masalah-Masalah Terkait Dengan Penyusunan RAPBS

Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan kita adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama Kepala Sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan RAPBS. Oleh karena itu disarankan agar awal sedari para pimpinan itu menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar itu. Berikut ini diuraikan beberapa masalah yang sering muncul dalam proses penyusunan RAPBS dengan menggunkan pendekatan sistematis dalam konteks disentralisasi pendidikan tersebut.

1. Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan tidak didukung pengetahuan yang memadai

bagaimana mereka akan menggunakannya. Banyak guru, misalnya, mengusulkan produk-produk baru komputer yang mereka ketahui hanya melalui cerita dari mulut ke mulut bahwa produk itu efektif membantu kegiatan belajar siswa.

Untuk mencegah masalah ini disarankan agar kepala sekolah meminta semua pihak yang mengajukan anggaran untuk membuat alasan-alasan tertulis pada setiap butir usulan, bagaimana akan digunakan, dan sejauh mana calon pengguna itu telah memahami pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan barang yang diusulkan itu atau pengetahuan atau keterampilan apa yang ia perlukan agar dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu pengusul juga perlu diminta menunjukkan apakah usulannya tersebut benar-benar dibutuhkan atau bersifat esensial.

2. Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa

Usulan anggaran dapat dimaksudkan untuk penggantian atau penambahan barang yang dimiliki. Masalah yang sering muncul berkaitan dengan ini adalah bahwa ketidakjelasan keterkaitan antara item-item yang diusulkan itu dengan peningkatan kegiatan belajar siswa dan bagaimana peningkatan itu akan diukur. Untuk mencegah hal ini kepala sekolah perlu meminta para pengusul untuk memberikan alasan-alasan yang kuat bagaimana barang-barang yang diusulkan akan membantu meningkatkan belajar siswa dan bagaimana peningkatan belajar itu akan diukur.

3. Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun

terjadi karena faktor internal sekolah. Penurunan jumlah siswa merupakan kondisi internal yang paling dominan penurunan anggaran sekolah. Kemungkinan terjadinya pengurangan semacam ini sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Namun demikian tidak ada satu daerahpun yang dapat menjamin terbebas dari hal itu.

Apabila terjadi, penurunan anggaran semacam itu bukan merupakan persoalan yang sederhana. Pengurangan itu dapat berakibat pada modifikasi atau eliminasi program, pengurangan staf, penundaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, yang dapat berdampak pada timbulnya frustrasi, kekecewaan dan penurunan moral kerja. Meskipun tidak semua dampak pengurangan anggaran itu dapat dihindarkan, namun akibatnya dapat diminimalkan apabila pendekatan panganggaran yang digunakan rasional dan adil. Salah satu pendekatan yang tampaknya dapat membantu mengatasi dampak tersebut adalah pendekatan yang disebut “zero-base budgeting” atau penganggaran tanpa pertumbuhan yang dikenal dengan ZBB (Gorton dan Schneider, 1991).

ZBB berusaha untuk menghindarkan penganggaran yang tidak menentu, dalam mana anggaran yang ada tidak dipersoalkan dan perhatian difokuskan hanya pada anggaran yang baru atau anggaran tambahan yang akan diberikan. Selain itu, ZBB juga mempertimbangkan keseluruhan anggaran dan memerlukan perbandingan antar semua bidang anggaran. Mundt, Olsen, dan Steinberg (dalam Gorton dan Schneider, 1991:163) mendefinisikan ZBB sebagai

Dengan kata lain, dalam penerapan ZBB, sekolah harus melakukan justifikasi yang ketat terhadap setiap butir anggaran yang diusulkan setiap tahun. Justifikasi itu harus mencakup rasional, tujuan dan sasaran, kriteria evaluasi, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi level-level alternatif layanan pada masing-masing program. Langkah-langkah umum ZBB meliputi:

a. Identifikasi unit-unit pengambilan keputusan (dibatasi pada program-program yang membutuhkan sumber daya).

b. Analisis paket-paket keputusan (dokumen yang memaparkan tujuan, kegiatan, sumber daya dan anggaran masing-masing keputusan).

c. Membuat peringkat paket keputusan.

d. Pengalokasian anggaran.

e. Penyiapan anggaran resmi.

Selain langkah-langkah di atas, Hudson dan Steinberg (dalam Gorton dan Schneider, 1991) menyarankan biang-bidang sebagai berikut sebagai pertimbangan dalam penentuan prioritas.

a. Budget Pad. Pada anggaran yang baik biasanya terdapat marjin pengaman. Jika kondisi memaksa dilakukan pengurangan anggaran, pada alokasi ini yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penghematan.

c. Fungsi-fungsi layanan non-pembelajaran. Karena terjadi pengurangan anggaran, perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap kegiatan-kegiatan non-pembelajaran seperti pemeliharan, transportasi, premi asuransi, prosedur pengadaan yang lebih efisien, tanpa mengurangi program pembelajaran.

d. Rencana bidang prasarana. Jika anggaran tepaksa harus dikurangi, perlu dilakukan peninjauan kembali rencana-rencana renovasi atau pembangunan gedung atau pengadaan prasarana lainnya.

e. Layanan pendukung pembelajaran. Penurunan jumlah siswa dapat berdampak pada menurunnya kebutuhan bahan, staf layanan khusus seperti bimbingan konseling, media pembelajaran, dan kegiatan administrasi. Oleh karena itu dipertimbangkan pengurangan pada kebutuhan-kebutuhan itu tanpa mengurangi standar kualitas.

f. Program pembelajaran. Pengurangan program ini dapat dilakukan hanya jika pengurangan anggaran tidak teratasi dengan semua usaha yang disebutkan di atas.

4. Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan anggaran

Untuk mengurangi dampak negatif dari keterbatasan tersebut, kepala sekolah dapat melakukan satu atau lebih dari alternatif-alternatif berikut. Pertama, kepala sekolah dapat meminta guru yang memiliki keahlian yang cukup untuk membantu melakukan justifikasi usulan yang kepala skeolah tidak memiliki cukup pengetahuan. Dampak negatif dari alternatif ini adalah kepala sekolah dapat dipandang hanya sebagai tukang stempel atas usulan anggaran yang dibuat guru.

Alternatif kedua adalah kepala sekolah berusaha meningkatkan pengetahuannya tentang hal-hal yang ia belum tahu. Meskipun cara ini fisibel dan harus diusahakan semaksimal mungkin oleh kepala sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab yang diembannya, meskipun cara itu tetap tidak akan mampu menjawab semua masalah di atas.

Alternatif ketiga adalah memanfaatkan jasa konsultansi dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah yang dapat membantu kepala sekolah, seperti pengawas mata pelajaran, atau ahli dari universitas untuk mengevaluasi usulan anggaran yang bersifat khusus di atas. Dengan asumsi bahwa konsultan semacam itu dapat diperoleh, kepala sekolah harus tetap hati-hati dalam memilih konsultan agar objektivitas penilaian usulan anggaran benar-benar terjamin.

5. Permintaan untuk membeli barang bermerk tertentu atau ancaman sentralisasi anggaran

Untuk mengatasi hal itu, pengusul anggaran harus berusaha keras agar barang yang diperoleh terjaga kualitas, keawetan, dan kebermanfaatanya dengan cara menyebutkan secara rinci spesifikasi barang atau jasa yang diusulkan. Selain itu keterlibatan para pengguna dalam penentuan usulan anggaran juga merupakan cara yang dapat membantu mengatasi permasalahan merek tersebut. Keterlibatan pengguna ini juga akan mendorong optimalisasi pemanfaatan ketika barang itu telah tersedia.

Selain itu, kecenderungan menggunakan barang dengan merek tertentu juga dapat bermasalah ketika harus terjadi pergantian staf. Staf pengganti akan mengalami kesulitan jika sebelumnya ia tidak pernah mengoperasikan barang dengan merek tertentu itu.

6. Kurangnya pembinaan, komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait

Oleh karena proses penyusunan RAPBS sangat rumit, maka diperlukan pembinaan dan konsultasi yang intensif dari pihak terkait, misalnya Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Konsultansi semacam itu penting untuk semua aspek manajemen sekolah, akan tetapi jauh lebih penting berkaitan dengan proses penganggaran. Namun sayangnya, persoalan kurangnya pembinaan dan konsultasi ini paling sering dijumpai di berbagai tempat.

Bahkan sering dialami sampai dengan saat tahun pelajaran telah berlangsung, pihak sekolah belum mendapatkan gambaran yang pasti mengenai informasi-informasi tersebut. Sekolah juga sering menerima informasi yang penuh ketidak-pastian mengenai kebijakan anggaran daerah atau pusat.

Persoalan komunikasi sering juga terjadi saat usulan anggaran sekolah telah diserahkan kepada pengambil keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Modifikasi mata anggaran, pemangkasan alokasi anggaran, atau perubahan-perubahan lain sering dilakukan oleh pengambil keputusan itu tanpa dikomunikasikan lebih dahulu dengan sekolah.

Persolan rendahnya derajat komunikasi juga dapat terjadi karena kurangnya inisiatif sekolah untuk berkonsultasi dengan pihak di atasnya. Selain itu berbagai tekanan yang berasal dari pihak-pihak di luar Dinas Pendidikan, seperti Dewan Pendidikan, Kepala Daerah, DPRD, dan pihak-pihak lain juga sering membuat pihak-pihak Dinas Pendidikan terpaksa melakukan perubahan usulan anggaran sekolah tanpa memiliki cukup waktu untuk membahasnya dengan sekolah pengusul. Satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan komunikasi tersebut adalah pihak sekolah harus selalu proaktif untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai parameter-parameter penganggaran yang harus dijadikan pegangan dalam proses penyusunan RAPBS dan juga terus memantau perkembangan proses penetapan anggaran yang telah diserahkan kepada pengambil keputusan tersebut.

C. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

segala pengeluaran yang dilakukan sekolah dalam bentuk uang atau setara uang dalam satu tahun anggaran.

1. Pendapatan Sekolah

Sumber Pendapatan

Setiap sekolah memiliki sumber-sumber pendanaan yang berbeda-beda. Untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) sumber pendapatan utama berasal dari pemerintah dan siswa. Sedangkan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sumber pendapatan biasanya berasal dari yayasan penyelenggaranya, siswa, dan pemerintah. Pendapatan dari masing-masing sumber tersebut biasanya masih dirinci lagi menjadi beberapa jenis anggaran. Tabel 2.1 menunjukkan beberapa contoh jenis anggaran dari masing-masing sumber pendapatan sekolah.

Tabel 2.2 Sumber Pendapatan Sekolah

Sumber Pendapatan Biaya Ujian Akhir Sekolah Iuran Ekstra Kurikuler Iuran Perpustakaan

Bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah Yayasan Penyelenggara Biaya Operasional Sekolah

Biaya Pengembangan Sekolah

Donatur Bantuan sukarela masyarakat umum insidental Bantuan sukarela masyarakat umum rutin Bantuan alumni

Sumber Pendapatan

Sekolah* Anggaran

Unit Usaha sekolah

Penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah Lain-lain Bunga tabungan sekolah

Sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sekolah maisng-masing

*) Penentuan sumber pendanaan SD/MI harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan Pendapatan Sekolah

Frekuensi penerimaan selama satu tahun dari masing-masing sumber pendapatan berbeda-beda, sekali dalam satu tahun, rutin setiap bulan, setiap semester, bahkan ada yang tidak dapat dipastikan. Sekolah umumnya tidak banyak kesulitan untuk menghitung perkiraan pendapatan yang bersifat rutin, akan sering mengalami kesulitan dalam memperkirakan pendapatan yang bersifat insidental atau tidak menentu. Tabel 2.3 dapat membantu sekolah menghitung anggaran pendapatan dalam penyusunan RAPBS.

Tabel 2.3 Perhitungan Anggaran Pendapatan Sekolah

dst.

3. Biaya PMB

4. Biaya Ujian 5.1 Ujian Semestar 5.2 Ujian Akhir Klas 6

5. dst.

Petunjuk Pengisian Tabel Perhitungan Angaran Pendapatan Sekolah:

Kolom 1: Diisi Nomor Urut

Kolom 2: Diisi Sumber Pendapatan dan diuraikan menurut jenis-jenis anggaran pada masing-masing Sumber Pendapatan

Kolom 3: Diisi besaran atau jumlah yang harus dibayar oleh wajib bayar setiap satu kali pembayaran

Kolom 4: Diisi jumlah pihak-pihak yang wajib membayar pada masing-masing jenis anggaran pendapatan (misal siswa, donatur, alumni, dsb.)

Kolom 5: Disi berapa kali dalam satu tahun masing-masing wajib bayar harus membayar (SPP = 12; Biaya Ujian Semester = 2; BPP = 1)

Kolom 6: Diisi jumlah penerimaan pada masing-masing Jenis Anggaran Pendapatan yang merupakan hasil kali antara kolom 3, 4, dan 5.

2. Belanja Sekolah

Jenis Anggaran Belanja Sekolah

investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi sekolah meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dari tiga macam biaya tersebut, dua diantaranya harus dicantumkan dalam setiap RAPBS yang disusun sekolah.

1) Biaya Investasi Sekolah

Anggaran investasi dapat juga diartikan sebagai alokasi anggaran yang dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan pelaksanaan misinya melalui perbaikan atau peningkatan kinerjanya. Anggaran ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan) sumber daya yang dimiliki sekolah dalam mendukung peningkatan atau perbaikan kegiatan pendidikan. Berikut ini beberapa contoh mata anggaran yang termasuk dalam anggaran pengembangan sekolah.

a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru dan staf sekolah: pelatihan, MGMP, PKG, magang, seminar.

c) Pengadaan bahan-bahan referensi untuk siswa maupun guru.

d) Pengembangan sistem atau perangkat lunak sekolah: pengembangan KTSP, penngembangan kebijakan, aturan, atau sistem baru dalam rangka peningkatan kinerja sekolah, pengembangan model-model pembelajaran yang baru melalui PTK atau PTS, dan lain-lain.

e) Biaya operasional manajemen dan bahan habis pakai untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan di atas.

2) Biaya Operasi atau Biaya Rutin

a) Gaji guru dan pegawai tetap

b) Honorarium guru/pegawai tidak tetap atau tenaga pendukung lainnya.

c) Biaya operasional, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah sehingga dapat berfungsi secara normal.

d) Biaya pengadaan bahan habis pakai pendukung kegiatan sekolah yang bersifat rutin.

e) Biaya tagihan berlanggaran: listrik, air, telepon, sambungan internet.

f) Biaya operasional pimpinan dan staf sekolah

Perhitungan Anggaran Belanja Sekolah

1) Volume pekerjaan yang akan dilaksanakan harus telah terdefinisikan dengan jelas. Untuk melaksanakan pelatihan guru, misalnya, harus sudah dipastikan berapa orang yang akan mengikuti pelatihan, berapa lama, dan dimana pelatihan yang akan laksanakan. Dari data ini akan mudah diperhitungkan biaya pelatihan yang harus dibayar ke tempat pelatihan, biaya perjalanan, biaya hidup, dan biaya pendukung lainnya.

2) Spesifikasi dan kualifikasi barang atau jasa yang akan diadakan harus jelas dan rinci.

4) Biaya-biaya tambahan seperti pajak, kenaikan harga karena inflasi, biaya pengiriman, biaya pemasangan, dan lain-lain harus diperhitungkan dengan cermat. Hal ini penting karena harga yang ditawarkan oleh penyedia barang atau jasa biasanya belum termasuk biaya-biaya ini.

5) Untuk memudahkan proses pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan anggaran pemerintah, sekolah harus memahami dengan baik peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa. Dengan pemahaman ini sekolah akan dapat mencegah terhambatnya implementasi kegiatan yang telah diprogramkan yang diakibatkan oleh prosedur pengadaan barang/jasa itu.

6) Masing-masing sumber pendapatan biasanya telah ditetapkan untuk mendanai kegiatan atau pengadaan barang/jasa tertentu. Penyusun RAPBS harus memahami dengan baik ketentuan-ketentuan tentang komponen-komponen anggaran yang diperbolehkan untuk masing-masing sumber pendapatan itu.

Tabel 2.4 dapat membantu sekolah menghitung anggaran operasi dalam penyusunan RAPBS, Tabel 2.5 dapat digunakan untuk menyusun anggaran investasi pengembangan sekolah.

No Uraian Satuan Volume Biaya

SatuanJumlah

Sumber

Dana Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8

Gedung ruang kelas

1.4b Perbaikan komputer

dst.

Petunjuk Pengisian Table 2.4

Kolom 1: Diisi Nomor Urut

Kolom 2: Diisi Uraian pengeluaran

Kolom 3: Diisi satuan yang digunakan. Dalam contoh tersebut OB = Orang-Bulan; OH = Orang-Hari; OJ = Orang-Jam.

Kolom 4: Diisi volume yang akan dibayar. Misal, jika jumlah wakasek = 4; maka volume Tunjangan Wakasek = 4 x 12 = 48 OB. Jika sulit menentukan satuan maka kolom ini dapat diisi “Paket”

Kolom 5: Disi besar biaya tiap satu satuan

Kolom 6: Diisi jumlah biaya dalam satu tahun dan merupakan hasil kali dari 4 dan 5

Kolom 7: Diisi Sumber Pendapatan yang dialokasikan. Jika satu kegiatan didanai melalui lebih dari satu sumber pendapatan, maka perlu disebutkan proporsi anggaran untuk masing-masing sumber. Misal Pembangunan Kelas Baru dari APBN Rp. .... dan Komite Sekolah Rp ....

Tabel 2.5 Perhitungan Biaya Investasi

Program 1 Pengembangan Staf

Program 2 Pengembangan Staf

RENOP

Kolom 2: Diisi komponen anggaran yang digunakan

Kolom 3: Diisi satuan yang digunakan. Dalam contoh tersebut OB = Orang-Bulan; OH = Orang-Hari; OJ = Orang-Jam.

Kolom 4: Diisi volume yang akan dibayar.

Kolom 5: Disi besar biaya tiap satu satuan

Kolom 6: Diisi jumlah biaya dalam satu tahun dan merupakan hasil kali dari 4 dan 5

Kolom 7: Diisi Sumber Pendapatan yang dialokasikan. Jika satu kegiatan didanai melalui lebih dari satu sumber pendapatan, maka perlu disebutkan proporsi anggaran untuk masing-masing sumber. Misal Pembangunan Kelas Baru dari APBN Rp. .... dan Komite Sekolah Rp ....

Dari Rencana Belanja yang disajikan dalam Tabel 2.4 dan 2.5 biasanya masih diperlukan beberapa justifikasi atau spesifikasi yang lebih rinci mengenai barang atau jasa yang diadakan. Sebagai contoh, Pelatihan Guru dalam Tabel 2.5 hanya dicantumkan biaya satuan untuk tiap “Paket”. Dalam penentuan biaya per paket ini, penyusun RAPBS harus sudah memperhitungkan juga biaya perjalanan dan biaya hidup peserta selama mengikuti pelatihan. Untuk pembangunan fasilitas fisik, biaya yang dicakup meliputi biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya pelaksanaan pembangunan.

BAB IV

PENYUSUNAN PROPOSAL DAN KERANGKA ACUAN KEGIATAN

A. Penyusunan Proposal Pengembangan Sekolah

Proposal berasal dari kata to propose artinya mengusulkan. Proposal pada umumnya berisi rencana yang bersifat sekali pakai (single-use plan) yang dikembangkan untuk mencapai serangkaian tujuan yang tidak mungkin diulang-ulang di masa depan. Usulan kegiatan dalam proposal dapat berupa program atau proyek. Yang dimaksud program dalam hal ini adalah serangkaian sasaran (objectives) dan rencana untuk mencapai satu tujuan yang dipandang penting dan bersifat sekali capai (one-time goal). Program dirancang untuk melaksanakan sejumlah kegiatan untuk kepentingan organisasi sekolah. Program merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pokok, yang kadang kala memerlukan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikannya, serta sering memerlukan dibentuknya organisasi yang terpisah. Program memiliki ruang lingkup yang luas dan terdiri dari atau terkait dengan sejumlah proyek.

Proposal sebenarnya merupakan dokumen yang berisi paparan tertulis yang dimaksudkan untuk meyakinkan pihak lain sehingga bersedia memberikan dukungan (biasanya berupa dana) terhadap implementasi program atau kegiatan yang diusulkan. Proposal penelitian mahasiswa, misalnya, biasanya diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan jurusan atau dosen pembimbing untuk kemudian menjadi proyek penelitian dalam rangka menyelesalaikan skripsi, tesis, atau disertasi. Disamping untuk mendapatkan persetjuan, proposal juga diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan yang diusulkan. Kegiatan untuk pengembangan sekolah biasanya diusulkan kepada pemerintah, komite sekolah, yayasan, atau pihak donor yang lain untuk disetujui dan untuk mendapatkan pendanaan.

Proposal diajukan atas dasar permintaan pihak lain (penyedia dana) atau atas inisiatif dari pembuat proposal itu sendiri. Porposal yang dibuat atas dasar permintaan pihak lain biasanya telah disertai ketentuan mengenai substansi dan format yang harus diikuti oleh sekolah pengusul. Sekolah tidak banyak mengalami kesulitan berkaitan dengan isi dan format yang harus dituangkan dalam proposal.

1. Prinsip-Prinsip Penyusunan Proposal

Urgensi, relevansi, dan fisibilitas merupakan tiga prinsip penting yang harus dipegang teguh dalam dalam penyusunan proposal pengembangan sekolah. Kegiatan yang diusulkan dalam sebuah proposal harus bersifat urgen atau mendesak. Kemendesakan ini dapat dilihat dari dua hal.

Pertama, kegiatan dikatakan mendesak untuk dilaksanakan apabila kegiatan itu benar-benar dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang sangat penting dan mendesak untuk dipecahkan oleh sekolah. Masalah terjadi ketika sekolah gagal mencapai apa tujuan yang telah dirumuskan. Kinerja sekolah tidak memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika sekolah menetapkan sasaran pengembangan adalah untuk mencapai rata-rata NUN sebesar 7,50 namun dalam kenyataannya angka yang dicapai di bawah 7,50, dapat diartikan bahwa sekolah menghadapi masalah.

Kedua, adanya peluang untuk pengembangan. Peluang ada ketika sekolah memandang adanya potensi sekolah untuk mencapai hal-hal yang lebih dari apa yang telah ditetapkan dalam tujuan. Dari contoh tentang NUN di atas, sekolah dapat dikatakan memiliki peluang apabila sekolah berhasil mencapai rata-rata NUN 7,50 akan tetapi dilihat dari potensi yang dimiliki, sebenarnya sekolah itu mampu mencapai rata-rata NUN di atas 7,50.

Prinsip kedua untuk menghasilkan proposal yang baik adalah adanya relevansi eksternal dan internal kegiatan yang diusulkan. Relevansi eksternal adalah relevansi kegiatan yang diusulkan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan program pengembangan yang tertuang dalam Rencana Stratejik Sekolah. Relevansi internal adalah relevansi antar komponen-komponen dalam proposal itu.

tujuan, kebijakan dan program pengembangan yang tertuang dalam Rencana Stratejik Sekolah harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan proposal pengembangan sekolah. Tujuan dan kegiatan yang diusulkan dalam sebuah proposal harus mencerminkan kebutuhan sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan stratejik sekolah tersebut. Tujuan-tujuan stratejik sekolah tersebut harus digunakan sebagai pijakan dan tolak ukur (benchmark) utama dalam identifikasi dan analisis masalah atau peluang yang merupakan cikal-bakal disusunnya sebuah proposal pengembangan.

Relevansi internal sebuah proposal pengembangan dapat dilihat dari adanya hubungan fungsional dan sistematis antar komponen yang disajikan dalam proposal. Setiap proposal pengembangan sekolah sekurang-kurangnya harus mencakup komponen-komponen: identifikasi masalah atau peluang, tujuan pengembangan, deskripsi kegiatan, rancangan implementasi, dan rencana anggaran. Dengan demikian sebuah proposal yang memiliki relevansi internal yang baik dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Tujuan kegiatan harus mencerminkan apa yang ingin dicapai untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang yang teridentifikasi. Tujuan harus juga berdampak pada pemberian manfaat yang sebesar-besarnya bagi belajar siswa.

c. Deskripsi kegiatan harus sesuai dan terkait dengan tujuan yang akan dicapai dan harus merupakan pilihan terbaik dari sekian alternatif kegiatan yang mungkin dapat dilaksanakan.

d. Organisasi pelaksana kegiatan, jadwal kegiatan, dan rancangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rancangan implementasi kegiatan harus terkait dengan deskripsi kegiatan yang diusulkan. Susunan kepanitiaan atau satgas berikut jumlah personalia, waktu yang dialokasikan, dan prosedur serta teknis evaluasi dan monitoring yang akan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan ruang lingkup cakupan kegiatan yang diusulkan.

e. Anggaran pembiayaan yang diusulkan harus

mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi. Komponen-komponen pembiayaan yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang diusulkan.

Prinsip ketiga dalam penyusunan proposal adalah prinsip keterlaksanaan. Sekolah dapat saja mengusulkan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam tingkatan yang paling ideal. Akan tetapi sekolah harus tetap memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki baik yang berupa SDM, fasilitas, waktu, informasi maupun dana. Keterbatasan sumber daya yang tersedia akan menentukan keterlaksanaan kegiatan yang diusulkan dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, sebuah kegiatan yang baik harus terjamin keterlaksanaannya melalui dukungan sumber daya yang mampu disediakan.

2. Struktur Proposal Pengembangan Sekolah

kapan, dan dengan sumber daya apa sebuah kegiatan akan dilaksanakan. Namun demikian, pada umumnya setiap proposal pengembangan selalu mencakup bagian-bagian pokok sebagai berikut.

a. Informasi umum tentang sekolah

b. Telaah situasi dalam rangka identifikasi masalah yang dihadapi oleh sekolah

c. Rancangan program pengembangan

d. Indikator keberhasilan

e. Rencana implementasi program

f. Rangkuman kebutuhan sumber daya dan anggaran biaya

g. Lampiran-lampiran

Berikut diuraikan secara singkat ruang lingkup dari komponen-komponen proposal tersebut.

Informasi Umum

Bagian ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada pihak ke mana proposal yang diajukan mengenai profil sekolah, rencana pengembangan sekolah, dan perkembangan sekolah selaman beberapa tahun terakhir. Profil sekolah yang dipaparkan dapat mencakup

1) Identitas sekolah, yang meliputi nama, alamat lengkap, nama kepala sekolah, dan lain-lain.

2) Sejarah singkat sekolah;

3) Status akreditasi;

5) Jumlah guru;

Rencana pengembangan sekolah yang disajikan harus merupakan ringkasan Rencana Stratejik Sekolah. Uraian ini dimaksudkan untuk menunjukkan keterkaitan antara rencana pengembangan yang akan diuraikan dalam proposal yang bersangkutan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan sebagaimana diuraikan dalam Renstra sekolah. Hal-hal yang perlu dipaparkan dalam bagian ini antara lain meliputi:

1) Visi, misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan oleh sekolah;

2) Kebijakan dan prioritas yang akan dikembangkan;

3) Kebijakan/rencana operasional yang telah dan akan diambil untuk mewujudkan rencana strategis tersebut.

Bagian terakhir dari komponen proposal ini adalah uraian singkat mengenai kemajuan atau prestasi yang dicapai sekolah terkait dengan implementasi Renstra selama kurun waktu tertentu (misal 3 tahun). Hal-hal yang diuraikan dalam bagian ini sekurang-kurangnya harus mencakup:

1) Strategi, program, atau kegiatan yang telah dilaksanakan;

2) Hasil-hasil (output) yang dicapai melalui pelaksanaan Strategi, program, atau kegiatan tersebut;

3) Dampak dari hasil tersebut terhadap proses dan hasil pembelaran serta terhadap kualitas dan daya saing lulusan untuk melanjutkan studi atau mendapatkan pekerjaan;

5) Kebijakan, program, kegiatan yang belum atau masih harus dilanjutkan, serta masalah-masalah yang timbul dan perlu penanganan dengan segera;

Telaah Situasi Sekolah

Telaah Situasi merupakan titik tolak semua kemajuan. Karena itu peningkatan kemampuan dan komitmen untuk melakukan Telaah Situasi secara benar dan terus menerus merupakan budaya yang harus dimiliki oleh setiap organisasi. Tatacara Telaah Situasi yang baik dan benar dapat dilihat dalam Bagian II bahan diklat ini yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan sekolah dan jenis Program yang diusulkan. Prinsip-prinsip telaah situasi yang baik meliputi:

1) Pelaksanaannya melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan sekolah;

2) Didukung dengan data-data yang akurat, lengkap dan mutakhir;

3) Analisis dilakukan secara mendalam sehingga mampu mengidentifikasi akar penyebab timbulnya berbagai masalah di sekolah; dan

4) Telaah bersifat komprehensif menyangkut semua aspek keberlangsungan sekolah.

Telaah Situasi untuk pengembangan sekolah perlu dimulai dengan mengemukakan secara benar hal-hal sebagai berikut.

1) Latar Belakang

informasi yang diperoleh dari sumber-sumber itu digunakan, serta seberapa besar keterlibatan dan kontribusi dari semua warga sekolah dalam penyusunan Telaah Situasi.

2) Kondisi Eksternal

Berisi penjelasan tentang kondisi eksternal (peluang dan tantangan) yang berpengaruh terhadap eksistensi sekolah. Uraian tentang mengapa Sekolah ini harus ada dari sudut pandang stakeholders sangat diharapkan untuk dikemukakan.

3) Kondisi Organisasi dan Kelembagaan

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem organisasi dan tata kerja yang diterapkan di Sekolah serta bagaimana keterkaitannya dengan komite sekolah, yayasan, atau instansi lain yang relevan. Perlu dijelaskan tentang berbagai kelemahan dan keunggulan sistem tata kerja yang diterapkan tersebut.

4) Program Pembelajaran

Penjelasan bagian ini perlu difokuskan pada analisis tentang seberapa besar efisiensi, produktivitas dan efektivitas penyelenggaraan program pembelajaran yang ada, serta kelemahan dan keunggulannya

5) Manajemen Sumberdaya

6) Permasalahan dan Alternatif Penyelesaiannya

Bagian ini harus menjelaskan hubungan antara isu strategis, akar permasalahan yang sudah teridentifikasi, solusi alternatif, pengembangan potensi-potensi yang ada, rencana dan target peningkatan kualitas dan perbaikan kelemahan yang ada, sesuai dengan hasil analisis situasi. Dalam hal ini sekolah harus memilih program yang paling tepat yang akan dilakukan dari berbagai penyelesaian alternatif yang ada.

Pada sisi lain, program yang diusulkan tersebut, harus dapat memanfaatkan potensi dan peluang yang telah di identifikasi, sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki kinerja dan kualitas dari program pembelajaran. Dengan demikian, semua program yang sedang berjalan maupun yang sedang diusulkan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu ke depan harus menyertakan sumber daya yang dibutuhkan. Tiap program dapat ditabulasi seperti terlihat pada Tabel 3.1. dibawah ini dan harus mempunyai hubungan yang jelas antara permasalahan yang diidentifikasi, alternatif penyelesaikan masalah, dan kegiatan perencanaan beberapa tahun ke depan

Tabel 3.1 Matrik permasalahan, alternatif pemecahaan, dan program yang diusulkan

Masalah Alternatif

Pemecahan

Program Yang Diusulkan

Sumber

Pembiayaan Keterangan

1 2 3 4 5

Keterangan:

Kolom 2 diisi kemungkinan solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah;

Kolom 3 diisi solusi yang dipilih untuk mengatasi masalah denan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah atau yang sedang diusulkan melalui proposal yang disusun.

Kolom 4 diisi sumber pembiyaan untuk mendukung program terpilih, misalnya komite sekolah, SPP, BPP, donor, atau yang lain.

Rancangan program pengembangan

Komponen proposal ini sebenarnya merupakan penjabaran lebih rinci dari usulan program yang telah diidentifikasi pada bagian akhir telaah situasi. Penjabaran masing-masing usulan program itu sekurang-kurangnya mencakup: (1) latar belakang dan rasional, (2) tujuan, (3) mekanisme dan rancangan kegiatan, (4) sumber daya dana yang dibutuhkan, (5) jadwal pelaksanaan, (6) indikator keberhasilan, dan (7) rancangan keberlanjutan.

Indikator keberhasilan

Untuk memudahkan pembaca mengetahui apa yang menjadi tolak ukur pencapaian tujuan semua program yang diusulkan, selain untuk pada masing-masing program yang diusulkan, penyusun proposal perlu menyajikan sejumlah indikator keberhasilan program secara keseluruhan. Indikator keberhasilan ini dapat berupa indikator kunci (key performance indicator) dan indikator pendukung atau indikator tambahan. Indikator kunci biasanya merupakan indikator keberhasilan kegiatan secara keseluruhan, dan sulit dicapai oleh program-program yang diusulkan secara terpisah-pisah. Peningkatan persentase atau jumlah siswa yang lulus UNAS, tingkat keberhasilan siswa diterima pada jurusan favorit di perguruan tinggi ternama, kecepatan siswa mendapatkan pekerjaan, misalnya, hanya dapat dicapai melalui berbagai program pengembangan sekolah yang dilaksanakan secara terintegrasi. Oleh karena itu angka-angka yang menunjukkan parameter-paremeter tersebut dapat dijadikan sebagai indikator kunci pengembangan sekolah. Indikator-indikator seperti tingkat kehadiran siswa di kelas, tingkat penggunaan laboratorium untuk, tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan, transaksi bahan pustaka dengan siswa, dan sebagainya adalah faktor-faktor yang dapat dicapai oleh program-program pengembangan khusus. Oleh karena itu indikator-indikator semacam ini dapat digunakan sebagai tambahan atau pendukung pencapaian indikator kunci.

atau final. Penyajian itu dapat dilakukan dalam bentuk tabel

Kelulusan Ujian akhir (%)

Rata-Rata NUN

Jumlah Siswa yang diterima di PT Favorit

Persentase Kenaikan kelas (%)

Lama tunggu mendapatkan pekerjaan pertama (bulan)

dst.

Indikator

Pendukung/Tambahan

Penggunaan laboratorium IPA untuk per minggu (jam)

Tingkat kehadiran siswa dalam kelas (%)

Rata-rata transaksi bahan pustaka dengan siswa (per hari)

Dst

Rencana Implementasi Program

Bagian ini terdiri dari tiga bagian sebagai berikut.

1) Organisasi Program

pelaksanaannya. Organisasi ini harus sesuai dengan struktur organisasi yang ada di sekolah, artinya struktur yang dibangun tidak saling tumpang-tindih atau bertentangan dengan struktur organisasi sekolah. Akan lebih baik jika disertakan juga bagan organisasinya, deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta daftar nama pelaksana yang terkait (Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Bidang A, Wakil Ketua Bidang B, dsb, dan penanggung jawab masing-masing program). Untuk lebih meyakinkan pihak-pihak yang terkait, perlu disertakan (dalam lampiran, misalny) curiculum vitae masing-masing pelaksana. Dalam organisasi ini harus tampak juga keterkaitannya dengan struktur organisasi yang ada di sekolah.

2) Program dan Penjadwalan

Jadwal implementasi keseluruhan program/kegiatan perlu dibuat tersendiri agar memudahkan pelaksanaannya dan juga memberi pemahaman kepada pembaca proposal kapan setiap program yang diusulkan akan dilaksanakan. Jadwal dalam bentuk bagan seperti tabel di bawah ini (Tabel 3.3) akan lebih memudahkan mehamai jadwal pelaksanaan tersebut.

Tabel 3.3 Program dan Penjadwalan

1.2 Sub-Program 1.2 1.3 Sub-Program 1.3, dst.

2. Program 2

2.1 Sub-Program 2.1

2.2 Sub-Program 2.2 2.3 Sub-Program 2.3, dst.

Catatan:

TW = Triwulan

*) = Bila kegiatan dilaksanakan dalam setahun, jadwal dapat dibuat bulanan; jika kegiatan dilaksanakan dalam 6 bulan atau kurang, jadwal dibuat dalam mingguan

3) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah bagian yang penting dari manajemen program agar implementasi program dapat berjalan dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Jelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.

Rangkuman kebutuhan sumber daya dan anggaran biaya

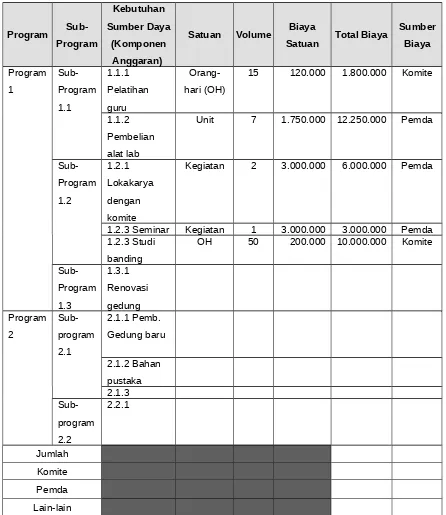

Tabel 3.4 Rekapitulasi Anggaran Biaya Berdasarkan

Program/Sub-Unit 7 1.750.000 12.250.000 Pemda

Sub-Kegiatan 2 3.000.000 6.000.000 Pemda

1.2.3 Seminar Kegiatan 1 3.000.000 3.000.000 Pemda 1.2.3 Studi

banding

OH 50 200.000 10.000.000 Komite

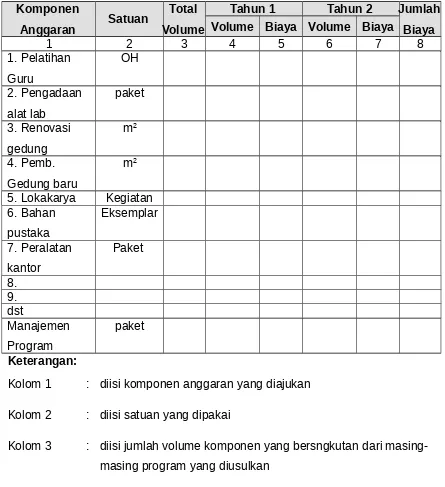

Tabel 3.5 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran menurut Komponen

Tahun 1 Tahun 2 Jumlah

Biaya

Kolom 1 : diisi komponen anggaran yang diajukan

Kolom 2 : diisi satuan yang dipakai

Kolom 3 : diisi jumlah volume komponen yang bersngkutan dari masing-masing program yang diusulkan

Kolom 4dan 6 : diisi volume yang akan direalisasikan pada tahun yang bersangkutan

Lampiran-Lampiran

Untuk lebih meyakinkan pembaca, proposal harus benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu setiap proposal pengembangan sekolah harus didukung dengan data atau informasi yang relevan, sahih, mutakhir, dan dalam takaran yang cukup. Data-data yang demikian ini biasanya tidak mungkin disertakan dalam dokumen inti proposal. Oleh karena itu data atau informasi ini dapat dikumpulkan dalam lampiran proposal. Data atau informasi yang dilampirkan itu dapat meliputi:

1) Dokumen resmi pendukung penyelenggaraan sekolah: piagam pendirian sekolah, piagam akreditasi, sertifikat tanah;

2) Data tentang keberhasilan selama beberapa tahun terakhir terkait dengan implementasi Renstra Sekolah;

3) Dokumen dan data pendukung telaah situasi sekolah: perkembangan jumlah, jumlah guru, tingkat kehadiran siswa, tingkat kehadiran guru, jenis dan jumlah sarana pembelajaran, nilai hasil ujian siswa, dan data-data lain yang dibutuhkan untuk memperkuat hasil analisis dalam analisis situasi;