LAPORAN PENELITIAN

PENGARUH JENIS TANAH TERHADAP SERANGAN JAMUR AKAR PUTIH (RIGIDOPORUS MICROPORUS) (SWARTZT : FR) VAN OV PADA TANAMAN

KARET.

IR. KASMAL ARIPIN, M.SI. IR. LAHMUDDIN LUBIS, MP. DAN IR. ZULNAYATI.

Fakultas Pertanian

Jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Tanaman karet atau Heve brasiliensis Muel Arg. Termasuk kedalam famili Euphorbiaceae. Tanaman karet ini berasal dari lembah Amazone Brasilia di Amerika Selatan. Tanaman ini dimasukkan ke Indonesia pada abad ke 19 yaitu tahun 1876 (Sianturi, 1992).

Karet memegang peranan utama selain merupakan sumber devisa non migas juga merupakan sumber penghidupan kira-kira 15 juta petani karet Indonesia (Anonimus, 1995).

Luas tanaman karet Indonesia adalah yang terbesar di dunia, tetapi produksi persatuan luas relatif lebih rendah dibandingkan Malaysia. Menurut Napitupulu dalam Sinulingga (1989), salah satu penyebab rendahnya produksi karet alam Indonesia adalah penanaman klon unggul yang tidak diimbangi dengan kultur tehnik yang baik, termasuk kurangnya perhatian penanggulangan gulma dan penyakit tanaman.

Jamur akar putih (JAP) merupakan penyebab kematian tanaman karet terbesar, dapat menyerang tanaman mulai dari pembibitan sampai tanaman tua. Kerusakan yang ditimbulkannya bervariasi. Lahan yang sudah berkali-kali diremajakan akan makin tinggi populasi JAP nya, maka intensitas serangannya-pun makin tinggi (Soepena, 1984).

Jamur akar putih (JAP) disebabkan oleh jamur Rigidoporus lignosus (Klotszch) Imazeki (Syn. R. microporus) adalah jamur saprofit penghuni tanah, tetapi bila bertemu dengan akar tanaman akan merubah menjadi parasit (parasit fakultatif). JAP bertahan dalam tanah dengan cara membentuk rizomorf. Sekali tanah terkontaminasi oleh JAP seterusnya tanah tersebut dihuni oleh JAP dan menjadi ancaman untuk setiap penanaman baru. Peremajaan yang berulang-ulang dari tanaman karet ke karet akan menyebabkan akumulasi sumber penyakit JAP dalam tanah (Soepena, 1995).

Jamur akar putih (JAP) dapat terbawa melalui tanah yang digunakan di dalam pembibitan karet. Selama ini penggunaan tanah untuk bibit karet sebagian besar tanpa memperhatikan jenis tanah tertentu yang didalamnya terdapat sumber inokulum JAP, sehinga menyebabkan tanaman dapat terserang JAP walaupun masih dalam stadia pembibitan, sehingga akan terbawa pada pemindahan karet di lapangan. Untuk itu diperlukan penelitian bagaimana pengaruh berbagai jenis tanah terhadap perkembangan JAP khususnya pada pembibitan karet di dalam polybag.

Tanah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tanah bekas tanaman tua yang telah mengalami beberapa kali tanam ulang/konversi misalnya tanah dari kebun kelapa sawit telah mengalami pergantian dari tanaman tembakau ke tanaman kelapa sawit dan telah mengalami replanting sati kali, tanah tanaman kakao telah mengalami dua kali replanting dan tanah kebun karet telah mengalami tiga kali masa replanting. Jadi tanah-tanah yang diambil merupakan tanah yang kondisinya

memungkinkan JAP dapat berkembang dengan baik yang terdapat pada kebun-kebun tersebut. Tanah palawija yang digunakan merupakan tanah yang secara terus menerus ditanami oleh tanaman palawija tanpa pernah dilakukan penanaman tanaman keras.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyakit akar merupakan penyakit yang dapat langsung menyebabkan kematian dan merupakan penyebab kematian pada tanaman karet yang terbesar, dapat menyerang tanaman dari mulai pembibitan sampai tanaman tua. Di samping kerugian langsung yang disebabkan oleh penyakit tersebut sangat besar, biaya yang dikeluarkan untuk pengendaliannya pun besar pula. JAP mengakibatkan kematian pohon yang terserang, sehingga berpengaruh terhadap kerapatan tanaman dan pada gilirannya berpengaruh terhadap produksi (Soepena, 1984).

1. Biologi Penyebab Penyakit

JAP disebabkan oleh jamur Rigidoporus lignosus (Swartz: Fr) Van Overeem yang tergolong dalam kelas Basidiomycetes dan famili Polyperaceae. Jamur ini pertama kali ditemukan oleh Ridley pada tahun 1904 di Singapore (Martin dan Plessix, 1969 dalam Sinulingga, 1989).

Di Indonesia penyakit ini disebut JAP atau CAP. Jamur ini menurut Van Overeem and Weese (1924) mempunyai 35 sinonim. Sinonim yang sering dipakai adalah Fomes lignosus Klotszch Leptoporus lignosus Heim. Et Pat, Fomes semitosus Petch, dan Rigidoporus lignosus (Klotszch) Imazeki (Basuki, 1986).

Menurut Alexopoulus and Mins (1979), jamur ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Nycetaceae

Divisio : Amestigomycota Class : Basidiomycetes Sub Class : Homobasidiomycetes Ordo : Polyperales Family : Polyperaceae Genus : Rigidoporus

Species : Rigidoporus lignosus (Swartz; Fr.) Van Overeem. 2. Gejala Serangan

JAP menyerang bagian tanaman yang berada di perbukaan tanah, gejala baru nampak kepermukaan apabila penyakitnya sudah parah yang ditandai dengan perubahan warna daun secara mendadak, terutama pada daun-daun muda. Daun-daun berwarna hijau kusam dan lebih tebal dari pada yang normal. Selanjutnya Daun-daun tersebut berubah warna menjadi kuning lalu mengering dan akhirnya daun tersebut gugur dan ujung ranting mati. Apabila kulit batang ditoreh, tanaman kadang-kadang tidak mengeluarkan getah sama sekali. Tanaman terserang berat akhirnya tumbang. Adakalanya tanaman yang terserang membentuk bunga dan buah lebih awal, gejala seperti ini menunjukkan bahwa serangan telah mencapai tingkat lanjut (Soepena, 1984; Basuki dan Wisma, 1995).

Pada tanaman muda gejalanya mirip dengan tanaman yang mengalami kekeringan. Daun-daun berwarna hijau kusam dan lebih tebal dari yang normal. Daun tersebut akhirnya menjadi coklat dan mengering. Pohon akhirnya tumbang dengan daun yang masih menggantung. Adakalanya pohon tiba-tiba tumbang tanpa menimbulkan gejala kematian tajuk karena akar tanaman telah busuk dan mati. Apabila leher akar tanaman yang terserang dibuka, akan tampak rhizomorf jamur

berwarna putih, baik di luar ataupun menempel di akar lateral. Akar-akar tersebut akan busuk dan tanaman akan mati (Sinulingga, 1989).

Untuk mendeteksi penyakit secara dini, tanaman yang dicurigai harus diperiksa satu persatu dibagian leher akar. Apabila kondisi lingkungan sesuai untuk pertumbuhan cendawan, maka patogen dideteksi dengan permulaan pada pangkal tanaman yang dicurigai terserang oleh jamur (JAP) (Sinulingga, 1989).

3. Daur Hidup Penyakit

Jamur akar putih terutama menular karena adanya kontak akar tanaman sehat dengan akar tanaman sakit atau dengan kayu-kayu yang mengandung jamur tadi. Agar dapat mengadakan infeksi pada akar sehat, jamur harus mempunyai alas makan (food base) yang cukup.

Dari akar-akar yang halus, yang tidak banyak mengandung kayu, misalnya akar-akar tanaman penutup tanah kacangan, jamur tidak mampu menginfeksi akar yang sehat (Semangun, 1991).

Setelah mencapai akar tanaman yang sehat rhizomorf lebih dulu tumbuh secara epifit pada permukaan akar sampai agak jauh sebelum mengadakan penetrasi ke dalam akar. Kemajuan infeksi di dalam akar ditentukan oleh kemajuan rhizomorf pada permukaan akar yang bersangkutan. Rhizomorf tidak dapat tumbuh dengan baik pada permukaan akar yang terbuka (berada di luar tanah). (Semangun, 1991).

Penyakit dapat ditularkan melalui spora yang disebabkan oleh angin. Spora dapat langsung menginfeksi tanaman hidup, oleh sebab itu diperlukan media perantara yaitu tunggul dan sisa-sisa tanaman berkayu. Spora yang jatuh di tunggul atau sisa kayu tumbuh dan membentuk koloni, kemudian jamur merambat ke akar cabang tunggul tersebut dan pindah ke akar tanaman di dekatnya melalui pertautan akar (Soepena dan Nasution, 1986).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi JAP

JAP dapat tumbuh pada suhu 100C – 400C, spora dapat berkecambah dengan

baik pada suhu yang optimum antara 250C – 300C. JAP juga menyukai kondisi tanah

yang berpori dan lembab serta menyukai pH antara 3 – 9, optimum antara 7 – 8 yaitu pH tanah yang netral dengan struktur tanah yang berpori (tanah liparit), sebaliknya dia tidak suka pada tanah yang bereaksi masam (Sinulingga, 1989; Semangun, 1996 dan Oka, 1993).

Setelah patogen menginfeksi tanaman, perkembangan selanjutnya tergantung pada pH, kandungan bahan-bahan organik, kelembaban dan aerasi tanah. Rigidoporus microporus tumbuh baik pada kelembaban di atas 90%, kandungan bahan organik tinggi serta aerasi yang baik. Apabila kondisi ini dipenuhi oleh patogen dapat menjalar sejauh 30 cm dalam waktu 2 minggu (Sinulingga dan Eddy, 1989).

Infeksi patogen lebih mudah terjadi melalui luka dan lentisel, walaupun penetrasi secara langsung mungkin terjadi, pada tanaman karet sering ditemukan bagian leher akar pecah, dan ini merupakan tempat yang baik bagi infeksi jamur. Patogen kemudian kebagian yang lebih dalam dari akar. Tanaman akan mengadakan reaksi pertahanan seperti pembentukan kambium, gabus dan kalus. Akan tetapi hal ini sering tidak dapat menahan perkembangan lanjut patogen.

Serangan akan lebih tinggi akan ditemukan pada tanaman okulasi dibandingkan dengan tanaman biji. Hal ini disebabkan pada tanaman okulasi ada bagian-bagian luka, sehingga memudahkan patogen untuk mengadakan infeksi (Sinulingga, 1989).

Di Sumatera Utara kebun-kebun yang terletak di tanah podsolik merah kuning kurang menderita kerugian dari penyakit jamur akar putih dari pada yang terletak di tanah alluvial. Ini disebabkan tanah tersebut pertama lebih masam hingga R.

microporus tidak dapat berkembang dengan baik. Selain itu di tanah yang lebih masam jamur Trichoderma koningii Oud, yang menjadi antagonis dari R. microporus dapat berembang dengan baik (Semangun, 196; Basuki, 1986).

5. Jamur Akar Putih pada Bibit Karet

Merupakan suatu kenyataan bahwa pada pembibitan karet terdapat bibit yang menderita akar putih. Adakalanya persentase bibit karet yang menderita penyakit akar putih tersebut sangat tinggi. Sumber infeksi dapat berasal dari sisa akar tanaman karet tua yang masih banyak tertinggal di dalam tanah (Basuki, 1986).

Mengingat banyaknya tumbuhan hutan yang dapat menjadi inang R. microporus maka dapat melakukan penanaman karet baru pada areal bekas hutan hendaknya diadakan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya tumbuhan hutan yang menderita penyakit akar putih (Basuki, 1986).

Jamur dapat juga menular ke tanaman di pembibitan di sini biasanya penyakit tidak sempat menimbulkan gejala pada waktu bibit dibongkar untuk ditanam atau dipindahkan ke kantong plastik (polybag), ketahuan bahwa akar tunggang bibit diliputi rhizomorf.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mendapatkan tanah yang terbaik bagi bibit tanaman karet dalam polybag sehingga terhindar dari serangan penyakit jamur akar putih (JAP).

2. Manfaat Penelitian

a. Agar masyarakat dan perkebunan benar-benar mengetahui tanah yang baik dipergunakan untuk pembibitan tanaman karet di polybag.

b. Bahan masukan pada petani karet dan pekebun di dalam memilih tanah yang bebas perkembangan jamur akar putih di dalam polybag.

BAHAN DAN METODA 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneltian dilaksanakan di Lubuk Pakam (Deli Serdang), dengan ketinggian tempat 25 meter di atas permukaan laut, lamanya penelitian selama 5 (lima) bulan.

2. Manfaat Penelitian a. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit karet stum mata tidur (klon PB 260) sebanyak 125 batang, berbagai jenis tanah, pupuk organik, biakan murni R. microporus, PDA, batang ubi kayu, Alkohol 96 %, klorox 0,1 % dan aquadest steril.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, gelas ukur, beaker glass, jarum inokulasi, pinset, mikroskop, lampu bunsen, drum, papan label, ember, pisau, cangkul, pH meter untuk tanah, polybag, erlenmeyer, lup, kuas, cat dan alat tulis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari2 taraf perlakuan dan 5 kali ulangan.

Faktor 1 : Perlakuan berbagai jenis tanah yang terdiri dari 5 taraf, yaitu : T1 = Tanah bekas tanaman karet (kebun karet tua)

T2 = Ladang palawija/tanah tegalan

T3 = Tanah bekas perkebunan kelapa sawit (kebun kelapa sawit Tua)

T4 = Tanah bekas perkebunan kakao (kebun coklat tua) T5 = Tanah organik (pupuk organik)

Faktor 2 : Perlakuan inokulasi dan kontrol yang terdiri dari 2 taraf, yaitu : Inokulasi = dengan pemberian JAP (R. microporus)

Kontrol = tanpa pemberian/inokulasi JAP (R. microporus) Jumlah tanaman yang dibutuhkan 5 x 5 x 5 = 125 pohon. Kombinasi perlakuan adalah sebagai berikut :

T1 – Inokulasi T2 – Inokulasi T3 – Inokulasi T4 – Inokulasi T5 – Inokulasi T1 – Kontrol T2 – Kontrol T3 – Kontrol T4 – Kontrol T5 – Kontrol Model Linier yang digunakan dalam menganalisa data adalah :

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + Σijk Dimana :

Yijk = Nilai pengamatan beberapa jenis tanah ke-j dan perlakuan Inokulasi & kontrol taraf ke-i pada ulangan ke-k.

µ = Nilai tengah umum

αi = Pengaruh perlakuan berbagai jenis tanah ke-I

βj = Pengaruh perlakuan inokulasi & kontrol ke-j

(αβ)ij = Pengaruh interaksi perlakuan berbagai jenis tanah dan perlakuan inokulasi & kontrol taraf ke-i

Σijk = Pengaruh galad dari perlakuan jenis tanah ke-j dan perlakuan inokulasi & kontrol taraf ke-I

Selanjutnya bila hasil analisis sidik rgam menunjukkan hasil yang nyata, maka dilanjutkan dengan Uji Duncan (Bangun, 1991).

4. Pelaksanaan Penelitian a. Persiapan Tanah

Tanah diambil dari bagian jenis tanah (sesuai dengan perlakuan). Tanah diambil + 30 cm di atas permukaan tanah (tanah olah). Tanah-tanah tersebut terlebih dahulu dikering anginkan, kemudian di ayak dengan menggunakan ayakan pasir sebelum dimasukkan ke dalam polybag (sesuai perlakuan).

Disediakan bibit karet dari stum mata tidur dipindahkan ke dalam polybag, kemudian masing-masing bibit karet disusun di lapangan. Kemudian diinokulasikan JAP ke tiap perlakuan kecuali kontrol.

c. Pembuatan inokulasi jamur R. microporus

Diambil bagian tanaman karet yang terinfeksi jamur R. microporus kemudan dibersihkan dengan air serta di sterilisasi permukaan dengan klorox 0,1 % selama 2 – 3 menit kemudian dikering anginkan. Selanjutnya dibiarkan dalam media PDA dan dibiarkan sampai tumbuh miselium jamurnya pembiakan jamur sampai di dapat biakan murni.

d. Aplikasi R. microporus ke lapangan

Potongan-potongan batang ubi kayu yang telah dipenuhi oleh miselium JAP, diinokulasikan ke tanaman karet dengan cara membuat lubang sedalam 6 cm, dengan jarak 5 cm dari batang karet, dimana masing-masing tanaman karet diberikan 3 potong batang ubi kayu yang telah dipenuhi miselium JAP. Jarak antara ketiga potongan batang ubi kayu tersebut membentuk segitiga sama sisi,

5. Parameter yang diamati

a. Intensitas Serangan Jamur Akar Putih (%)

Pengamatan intensitas serangan jamur R. microporus dilakukan sekali yaitu pada akhir penelitian (45 hari setelah aplikasi). Pengamatan dilakukan dengan cara membongkar tanah pada tanaman karet, intensitas serangan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Townsend dan Heuberger sebagai berikut : N x V I = --- x 100 N x Z Dimana : I = Intensitas serangan

N = Jumlah tanaman dari berbagai katagori serangan V = Nilai dari setiap kategori serangan

N = Jumlah akar tanaman yang diamati Z = Nilai numerik kategori yang tertinggi.

Nilai katagori serangan adalah sebagai berikut : (Pawirosoemardjo dan Purwantara, 1985, Skala :

0 = tanaman sehat, akar tanaman bebas patogen

1 = permukaan akar tanaman telah ditumbuhi miselium jamur

2 = kulit akar tanaman telah terinfeksi, dan terjadi perubahan warna pada kulit akar.

3 = Bagian kulit dan akar tanaman telah terinfeksi oleh patogen.

4 = Tanaman hampir mati atau mati karena jaringan akar tanaman telah membusuk.

b. Data Pendukung

pH tanah sebelum dan sesudah aplikasi diukur dengan menggunakan pH meter tanah yang dilakukan pada tanah di dalam polybag.

Intensitas Serangan

Dari hasil analisis sidik ragam intensitas serangan jamur R. microporus (JAP) pada berbagai taraf perlakuan beberapa jenis tanah di pembibitan karet, menunjukkan pengaruh yang nyata.

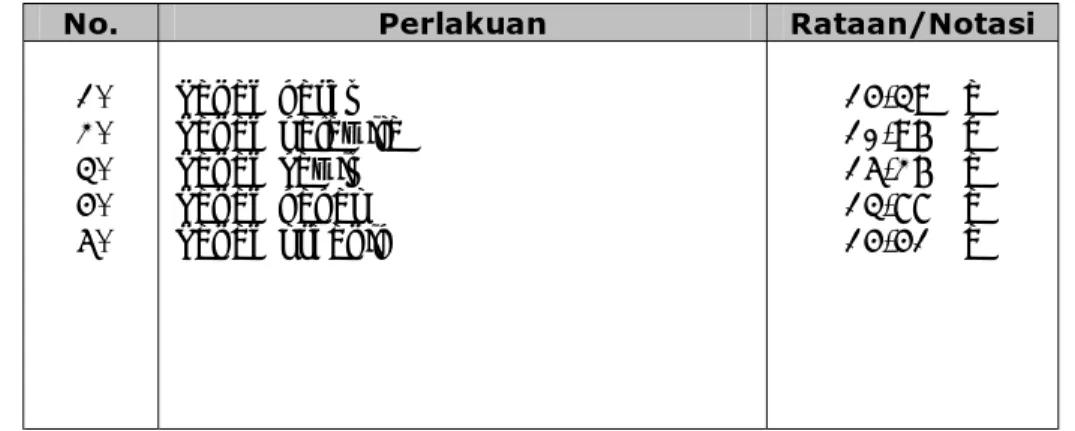

Data pengamatan perlakuan berbagai jenis tanah terhadap intensitas serangga jamur akar putih dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Notasi Beda rata-rata Perlakuan berbagai jenis tanah terhadap intensitas serangan R. micropors

No. Perlakuan Rataan/Notasi

1. 2. 3. 4. 5. Tanah karet Tanah palawija Tanah sawit Tanah kakao Tanah organik 14,39 a 10,96 b 15,26 a 13,77 a 14,41 a

Pada Tabel1 diketahui bahwa perlakuan pemberian berbagai jenis tanah; tanah karet, tanah sawit, tanah kakao dan tanah organik menunjukkan pengaruh yang tidak beda nyata, tetapi berbeda nyata terhadap tanah palawija.

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa intensitas serangan jamur akar putih (R. microporus) terbesar terjadi pada perlakuan tanah sawit yaitu sebesar 15,26 %, sedangkan intensitas serangan terendah terjadi pada perlakuan tanah palawija yaitu sebesar 10,96 %.

14.39

10.96

15.26

13.77

14.41

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

T1

T2

T3

T4

T5

Jenis Tanah

Intensitas serangan JAP (%)

Gambar – 1. Histogram Intensitas Serangan JAP (%) 45 hari setelah inokulasi Dari hasil perlakuan jenis tanah (tabel 1) terhadap intensitas serangan jamur akar putih dperoleh bahwa intensitas serangan tertinggi terlihat pada jenis tanah sawit, hal ini dikarenakan tanah sawit memiliki pH netral yaitu 6,9 dimana tanah tersebut merupakan pH optimum untuk pertumbuhan tanaman sawit dan juga

untuk perkembang biakan dari jamur akar putih.

Sedangkan untuk perlakuan terendah terdapat pada tanah palawija dan tanah kakao, hal ini dikarenakan pada perlakuan tanah palawija tanahnya bersifat asam sehingga kurang sesuai bagi perkembangan R. mocrporus yang menghendaki pH netral yaitu pH 6 – 7. Disamping itu pada tanah palawija yang berbeda di lapangan

adanya serangan jamur akar putih kecil sekali akan terjadi sebab tanaman palawija umumnya tidak berkayu sementara jamur akar putih membutuhkan zat berkayu untuk bertahan hidup (survival) apabila tidak ada inangnya di lapangan. Kemudian pada tanah kakao yang merupakan tanah podsolik merah kuning juga kurang disukai oleh jamur akan putih, hal ini disebab kan karena tanah tersebut lebih masam sehingga R. microporus tidak dapat berkembang biak.

Pada perlakuan taraf inokulasi dan kontrol menunjukkan pengaruh yang sangat berbeda nyata untuk tiap-tiap perlakuan, seperti yang terlihat pada lampiran 5.

Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa perlakuan dengan melakukan inokulasi jamur akar putih mengakibatkan intensitas serangan yang begitu nyata terhadap perlakuan kontrol (tanpa inokulasi jamur akar putih), dimana besarnya intensitas serangan setelah penginokulasian adalah 20,34 % sedangkan kontrol sebesar 7,18 (sebenarnya 0 % sebelum transformasi).

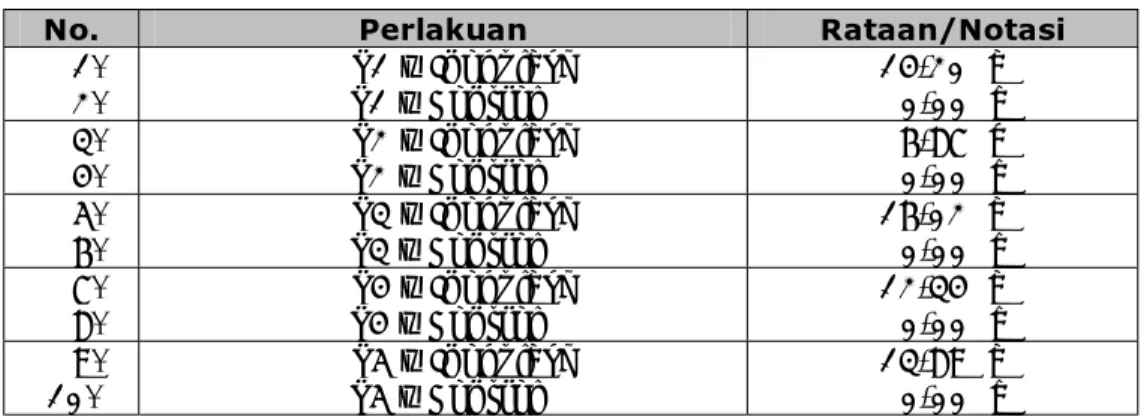

Sedangkan untuk ineraksi antara perlakuan analisis sidik ragam juga menunjukkan adanya pengaruh yang nyata, yang berarti terjadi interaksi antara perlakuan berbagai jenis tanah dengan inokulasi dan kontrol terhadap intensitas serangan jamur akar putih, seperti yang terlihat pada tabel 2. Adanya interaksi yang nyata disebabkan oleh adanya perbedaan aktifitas pemberian inokulasi jamur akar putih ataupun tanpa pemberian (kontrol) pada berbagai jenis tanah yang diujikan pada klon karet disetiap polybag. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tinggi rendahnya tiap perlakuan pada tabel 2.

Tabel 2. Notasi Beda rata-rata kombinasi dua taraf perlakuan terhadap intensitas serangan R. micropors

No. Perlakuan Rataan/Notasi

1. 2. T1 – Inokulasi T1 – Kontrol 14,20 a 0,00 c 3. 4. T2 – Inokulasi T2 – Kontrol 6,87 b 0,00 c 5. 6. T3 – Inokulasi T3 – Kontrol 16,02 a 0,00 c 7. 8. T4 – Inokulasi T4 – Kontrol 12,34 a 0,00 c 9. 10. T5 – Inokulasi T5 – Kontrol 13,89 a 0,00 c

Pada Tabel 2 terlihat bahwa perlakuan T2-Inokulasi memberikan hasil yang baik terhadap perlakuan T1-Inokulasi, T3-Inokulasi, T4-Inokulasi, T5-Inokulasi (dengan pembanding T1-5 Kontrol) dimana hasilnya mengakibatkan intensitas serangan JAP (R. microporus) sebesar 6,871 %.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

a. Intensitas serangan R. microporus terhadap perlakuan berbagai jenis tanah yang digunakan menunjukkan perbedaan yang nyata dimana intensitas serangan tertinggi terdapat pada tanah bekas kelapa sawit sebesar 15,26%.

b. Perlakuan inokulasi dan kontrol berpengaruh sangat nyata terhadap intensitas serangan JAP (R. microporus).

c. Interaksi perlakuan berbagai jenis tanah dengan perlakuan inokulasi dan kontrol yang digunakan berpengaruh nyata terhadap serangan Rigidoporus microporus. S a r a n

Perlu adanya penelitian lebih lanjut penggunaan berbagai jenis tanah untuk mengendalikan Rigidoporus microporus pada klon tanaman karet yang lainnya di perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

Alexopoulus, Cj. And C.W. Mins, 1979. Introductory Mycologi. Jhon Wi;ey and Sons. New York. P. 355, 36.

Anonimus, 1995. Laporan perjalanan Kerja dalam Rangka Mempelajari Sistim Informasi Harga Karet di Bangkok, Thailand Warta Bursa Komoditi. Edisi Juni 1995. Badan Pelaksana Bursa Komoditi. Departemen Perdagangan Jakarta. Hal. 14 – 18.

Bangun, M.K. 1991. Rancangan Percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Hal. 40 – 45.

Basuki, 1985. Peranan belerang sebagai Pemacu Pengendalian Penyakit Akar Putih pada tanaman Karet. Kumpulan Makalah Lokakarya Pengendalian Penyakit Penting Tanaman Karet. Pusat Penelitian Karet Sei. Putih, Galang. Hal. 1 – 15.

______, 1986. Pengaruh Belerang dalam Pengendalian Biologi Penyakit Akar Putih. Disertasi Doktor dalam Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hal. 1 – 4.

Basuki dan Wisma, S. 1995. Pengenalan dan Pengendalian Penyakit Akar Putih pada Tanaman Karet. Kumpulan Makalah Lokakarya Pengendalian Penyakit Penting Tanaman Karet. Sei Putih, Galang. Hal. 1 – 5.

John, K.P. 1960. Loss of Viability of Three Root Parasites Internasional Infected Root Section Burried in Soil. J. Rubb. Res. Inst. Malaya. Vol. 19 Hal. 174 – 177. _____________. Effect of Inoculum Size and Age of Trees on Root Desease Infection

of Hevea brasiliensis. J. Rubb. Res. Inst. Malaya. Vol. 19 Hal. 226 – 230. Lim, T.M. 1977. Penghasilan Perkecambahan dan Penyerapan Spora Rigidoporus

microporus, terhadap Hevea brasiliensis. Jurnal Sains Pusat Penelitian Getah, Malaya. Vol. 1 Hal. 13 – 18.

Oka, I.N. 1993. Pengantar Epidemiologi Penyakit Tanaman. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal. 92.

Pawirosoemardjo dan Purwantara, 1985. Pengujian Fungisida Bayleton 2 PA Terhadap Rigidoporus microporus (Klotszch) imazeki Dalam Kondisi Laboratorium dan Rumah Kaca Balai Penelitian Perkebunan Bogor. Hal. 8 – 10.

Semangun, H. 1991. Penyakit-penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal. 9 – 19.

Semangun, H. 1996. Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal. 521 – 1527.

Sianturi, H.S.D. 1992. Budidaya Tanaman Karet, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. Hal. 1 – 4.

Sinulingga, W. 1989. Pengendalian Biologi Penyakit Cendawan Akar Putih pada Tanaman Karet. Pusat Penelitian Perkebunan Sei. Putih, Galang. Hal. 1 – 7.

Sinulingga, W. dan Eddy, S. 1989. Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih pada Tanaman Karet, Pusat Penelitian Sei. Putih, Hal. 8 – 15.

Soepadmo, 1981. Pengaruh Penutup Tanah Terhadap Timbulnya Cendawan Akar Putih di Areal Penanaman Karet. Menara Perkebunan. 49, 3 – 7.

Soepena, 1984. Penyakit Akar pada Tanaman Karet, Balai Penelitian Perkebunan Sei. Putih, Galang. Hal. 1 – 6.

_______, 1995. Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih Secara Biologis dengan Biofungicida Saco-P pada Tanaman Karet. Kumpulan Makalah Lokakarya Pengendalian Penyakit Penting Tanaman Karet. Pusat Penelitian Karet Sei. Putih, Galang. Hal. 4 – 12.

Soepena dan M.Z. Nasution, 1986. Pengaruh Belerang pada intensitas serangan Jamur Akar Putih. Balai Penelitian Perkebunan Sei. Putih, Galang. Hal. 2 – 3.