Bab 2 Landasan Teori

2.1. Pengertian Semantik

Menurut Saeed (2003:3), semantik adalah ilmu yang mempelajari makna yang dikomunikasikan melalui bahasa. Seorang ahli semantik modern, Ichiro (1991:1-3), mengemukakan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari makna dari kata, frase, dan kalimat. Menurutnya, bila kita ingin melihat sebuah makna dengan sudut pandang secara objektif ataupun secara fisik, banyak hal yang berbeda dan tidak sesuai. Dalam melihat sebuah makna, lebih baik kita melihat dengan sudut pandang subjektif. Hal ini dikarenakan, kata atau kalimat merupakan sesuatu yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dari setiap individu akan lahir makna-makna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Untuk pembagian semantik dalam ilmu bahasa, ahli semantik Ikegami (1991:19) juga mengatakan,

言語における意味の問題は、当然言語学の一部門として意味論の対象 になる。意味論は、特に区別されるときは「言語学的な意味論」 (linguistics semantics)、「哲学的な意味論」(philosophical semantics)、

「一般意味論」(general semantics) というふうにそれぞれ呼ばれるが、

多くはいずれの場合対しても「意味論」という名称使われる。 Terjemahan:

Permasalahan arti dalam bahasa yang menjadi objek semantik adalah salah satu bagian dalam ilmu linguistik. Semantik yang secara khusus dibedakan sesuai dengan sebutannya menjadi semantik linguistik semantik filosifis, semantik umum, tetapi sering digunakan nama semantik dalam berbagai macam kesempatan dengan nama sebutannya.

Semantik adalah sebuah studi tentang makna. Untuk memahami suatu ujaran dalam konteks yang tepat, seseorang harus memahami makna dalam komunikasi

(Keraf, 2010:25). Oleh karena itu, berdasarkan dari pengertian akan semantik tersebut, makna kata dalam suatu frase atau kalimat dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Makna denotatif adalah makna dari sebuah frase atau kata yang tidak mengandung arti atau perasaan tambahan. Dalam hal ini, seorang penulis hanya menyampaikan informasi, khususnya dalam bidang ilmiah, biasanya akan cenderung untuk mempergunakan kata – kata yang bermakna denotatif. Tujuan utamanya adalah untuk memberi pengenalan yang jelas terhadap fakta (Keraf, 2010:28).

2) Makana konotatif adalah makna yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu, atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar umumnya. Makna tersebut sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan sebagainya pada pihak pendengar dengan orang lain. sebab itu, bahasa manusia tidak hanya menyangkut masalah makna denotatif atau ideasional dan sebaginya (Keraf, 2010:29).

2.1.1. Teori Homonimi

Dalam bahasa Jepang terdapat kata yang mempunyai bentuk yang sama, namun memiliki arti yang berbeda. Menurut Kunihiro (1996: 97) homonim (do-on-igigo), yaitu beberapa kata yang bunyinya sama, tetapi maknanya berbeda dan diantara makna tersebut tidak ada sama sekali pertautannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Abdul Chaer (2007:302) bahwa homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya “kebetulan” sama, yang maknanya tentu saja berbeda, karena masing–masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Pengertian homonimi ini juga didukung oleh pendapat Ikegami (1992 : 78) yang dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

つまり、同一表現が二つ以上の別の意味にとれるという場合の一つは、 本気別の表現であるものがたまたま同じ音形をとっているという場合

である。このような場合は「同音性」(homonymy) と呼ばれる。

Terjemahan:

Singkatnya, kesamaan pengucapan yang memiliki dua buah arti yang berbeda, ataupun, secara kebetulan pengucapannya mempunyai bentuk bunyi yang sama. Hal seperti ini disebut sebagai “homonimi”.

Pada kasus homonimi ini ada dua istilah lain yang biasa dibicarakan, yaitu homofoni dan homografi. Yang dimaksud dengan homofoni adalah adanya kesamaan bunyi (fon) antara dua satuan ujaran, tanpa memperhatikan ejaannya, apakah ejaannya sama ataukah berbeda. Sedangkan homografi mengacu pada bentuk ujaran yang sama ortografinya atau ejaannya, tetapi ucapan dan maknanya tidak sama Abdul Chaer (2007:302).

Takasugi (2002) menjelaskan bahwa terdapat tiga cara untuk membedakan homonim dalam bahasa lisan, ketiga cara tersebut dapat dipahami dari kutipan berikut. 話し言葉で同音異義語を区別するには、読み替え、付け足し、言い替 えの三つの方法がある。読み替えは漢字の別の読み(主に訓読み)を 用いて発音を変え、付 け足しは言葉を追加して漢字を説明し、言い替 えは別の単語を用いて区別する。 Terjemahan :

Terdapat tiga cara untuk membedakan homofon dalam bahasa lisan, yaitu dengan mengganti cara bacanya, dengan memberi pelengkap, dengan mengganti penyebutannya. Penggantian cara baca, mengganti pelafalan kanji yang memiliki cara baca berbeda (khususnya kunyomi), penambahan pelengkap, diberi penjelasan tambahan pada katanya, dan penggantian penyebut, dibedakan dengan menggunakan kata yang berbeda.

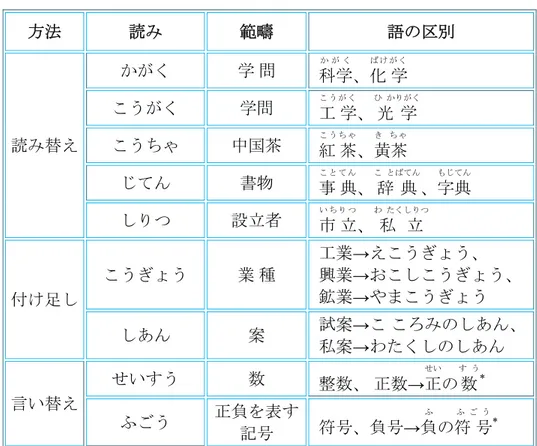

Untuk lebih memperjelas cara membedakan homonim diatas, Takasugi menjelaskannya dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1Tabel Analisis Homonim 方法 読み 範疇 語の区別 読み替え かがく 学 問 科学か が く、化 学ば け が く こうがく 学問 工こ う が く学、 光 学ひ かりがく こうちゃ 中国茶 紅 茶こ う ち ゃ、黄茶き ち ゃ じてん 書物 事こ と て ん典、 辞 典こ とばてん、字典もじてん しりつ 設立者 市 立い ち り つ、 私 立わ たくしりつ 付け足し こうぎょう 業種 工業→えこうぎょう、 興業→おこしこうぎょう、 鉱業→やまこうぎょう しあん 案 試案→こ ころみのしあん、 私案→わたくしのしあん 言い替え せいすう 数 整数、正数→正せいの 数す う* ふごう 正負を表す 記号 符号、負号→負 ふ の符 号 ふ ご う * Sumber : www.sf.airnet.ne.jp/~ts/language/homophone.html

Dari tabel di atas, dapat kita pahami bahwa untuk menganalisis homonimi, dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan mengganti cara bacanya, dengan memberi pelengkap, dengan mengganti penyebutan pada kata yang berhomonim tersebut (menstubtitasikan kata tersebut dalam percakapan).

2.1.2 Teori Analisis Medan Makna

Pada awal analisis linguistik struktural, para linguis sangat dipengaruhi oleh psikologi asosianistik dalam pendekatan terhadap makna. Para linguis dengan intuisi mereka sendiri yang menyimpulkan hubungan di antara seperangkat kata. Misalnya, dengan data baik, kebaikan, memperbaiki, pembaikan, perbaikan atau satu, satuan, penyatu, persatuan, penyatuan, bersatu, pemersatu memberikan simpulan bahwa

kata-kata tersebut memiliki asosiasi antar sesamanya. Berdasarkan hal tersebut, Ferdinand de Saussure memulai konsep asosiasi makna (Parera, 2004 : 137).

Bally, seorang murid Saussure dalam Parera (2004 : 138) memasukkan konsep medan asosiatif dan menganalisisnya secara mendetail dan terperinci. Ia melihat medan asosiatif sebagai satu lingkaran yang mengelilingi satu tanda dan muncul ke dalam lingkungan leksikalnya. Pemikiran tersebut kemudian berkembang menjadi medan makna. Jadi, medan makna adalah satu jaringan asosiasi yang rumit berdasarkan pada similaritas atau kesamaan, kontak atau hubungan dan hubungan-hubungan asosiatif dengan penyebutan satu kata. Dengan penjelasan tersebut, Parera memberikan contoh medan makna dengan kata kerbau dalam Bahasa Indonesia. Dengan kata kerbau tersebut orang mungkin akan berpikir tentang kekuatan atau kebodohan.

Medan makna ini kemudian dikembangkan oleh J. Trier. Trier dalam Parera (2004 : 139) yang melukiskan vokabulari sebuah bahasa tersusun rapi dalam medan-medan dan dalam medan-medan itu setiap unsur yang berbeda didefinisikan dan diberi batas yang jelas sehingga tidak ada tumpang tindih antar sesama makna. Setiap medan makna akan selalu tercocokkan antar sesama medan sehingga membentuk satu keutuhan bahasa. Pendekatan medan makna memandang bahasa sebagai satu keseluruhan yang tertata dan dapat dipenggal-penggal atas beberapa bagian yang saling berhubungan secara teratur. Perlu diketahui bahwa pembedaaan medan makna tidak sama untuk setiap bahasa, misalnya dalam bahasa Indonesia medan makna kata melihat yang dapat dibedakan menjadi melirik, mengintip, memandang, menatap, meninjau, melotot dan sebagainya (Parera, 2004 : 140).

2.2 Pengertian Semiotik

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang kata ‘Kiseki’ yang dilambangkan dengan huruf kanji Kiseki (軌跡) dan Kiseki (奇跡), teori dasar yang dapat membantu penulis untuk memahami kedua lambang kanji tersebut selain teori semantik adalah teori semiotik.

Pengertian semiotika menurut Pradopo (1990:121-124) dapat dilihat pada kutipan berikut.

Ilmu yang mempelajari mengenai sistem tanda-tanda yang mempunyai arti. Jadi kata-kata sebelum dipergunakan dalam karta sastra sudah merupakan lambing yang mempunyai arti yang ditentukan oleh perjanjian masyarakat atau konvensi masyarakat. Lambing-lambang atau tanda-tanda pada kata tersebut, dapat berupa satuan bunyi yang mempunyai arti oleh konvensi masyarakat. Dalam pengertian tamda ada dua perinsip, yaitu:

1) Penanda atau yang menandai, yang merupakan bentuk tanda. 2) Petanda atau yang ditandai, yang merupakan arti tanda.

Sehingga berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, ada tiga jenis tanda yang pokok, yaitu:

1) Ikon, adalah tanda penghubung antara penanda dan petanda yang bersifat persamaan ilmiah.

2) Indeks, adalah tanda yang menunjukan hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab - akibat.

3) Simbol adalah tanda yang tidak menunjukan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya.

Pradopo (1990:122-124) juga mengatakan bahwa meskipun sastra dalam sistem semiotik tingkatannya lebih tinggi dari pada bahasa, namun sastra tidak dapat lepas dari sistem bahasa atau konvensi bahasa. Oleh karena itu, puisi secara semiotik juga merupakan tanda – tanda yang bersistem dan bermakna. Maka dari itu, untuk menganalisis makna dari suatu tanda dari suatu puisi diperlukan analisis semiotik dan struktural mengingat bahwa puisi juga merupakan struktur – struktur tanda yang bermakna.

2 m m d d d t 2 p a y y 2 2 M 2.2.1 Sem Saussur sistem simb merupakan s merupakan dikatakan ad Menuru dan tulisan dalam fungs tidak sebali 2002:39-43) Tentang pelambang adalah huruf yang hanya yang berupa 2002:39-43) 2.2.2 Teori Dalam Menurut He 1. Pictogra Pada da sederhan dari bent iotik Gamb re dalam A bol yang me simbol lisan dua sistem da untuk men ut Saussure, adalah medi sinya untuk knya. Berar ). g tulisan, Sa makna dan f kanji. Tetap digunakan u a silabus (s ). Pembentuk bahasa Jep enshall (1998 aph atau Sho asarnya men na. Contohny tuk . bar Alwi (2002:3 engungkapka n dan ada yan

simbol yang nulis bahasa

pada dasarn ia pengganti mewakili b rti jika ada

aussure meng huruf pelam pi di antara untuk melam suku kata), kan Kanji pang, pembe 8 : xvi), enam oukei Moji「 nggambarkan ya: kanji po 37) mengem an maksud ng merupak g jelas berb a. nya bahasa ad i bunyi baha bunyi bahasa tulisannya gatakan di d mbang buny huruf pelam mbangkan bu ada juga entukan kan m macam pe 「象形文字」 n bentuk da ohon「木」d mukakan ba pikiran. Sis an simbol te eda. Sistem dalah sistem asa. Dengan a. Ada buny berarti ada dunia ada du yi. Contoh mbang makna unyi saja. Hu yang bersif nji (漢 字) embentukan ari suatu be dari bentuk ahasa (la la tem simbol ertulis. Baha simbol tuli m simbol dari kata lain, tu yi bahasa bar bunyi baha ua jenis huru huruf pelam a seperti kan uruf pelamba fat bunyi tu disebut riku kanji, yaitu

enda dan bia , atau ka

angue) adala ini ada yan asa dan tulisa isan baru bi

i bunyi baha ulisan dipak ru ada tulisa asanya (Alw

uf, yakni hur mbang makn nji itu ada jug ang bunyi ad unggal (Alw usho (六 書 : asanya cuku anji mata「 ah ng an sa asa kai an wi, ruf na ga da wi, 書). up 目」

2 3 4 5 2. Tanda at Pada da umumny kanji ber 3. Ideograp Pada da tanda, da merupak gunung 4. Phonetic Pada da elemen yang diw yang le menyata menuang kanji uta 5. Karakter Pada da berubah, memilik menyena musik「

tau Shiji Moj asarnya seb ya cukup sed rputar dari k ph atau Kai’ sarnya komb an umumnya kan gabunga 「山」. c - Ideograph asarnya meru vokal (fone wakili terseb ebih spesifik akan cara p g「注」mem ama 「主」. r yang memi asarnya ini m , sebagai a ki makna ya angkan「 楽 「音楽」. ji「指事文字 buah simbol derhana. con konsep . ’I Moji「会意 mbinasi berm a cukup sed an dari kanj h atau Keise upakan kom etik), umumn

but dan umu k dengan m pengucapan miliki eleme . injam arti da merupakan k akibat dari ang diasosia 楽 し い 」me 字」 l yang men ntohnya: kan 意文字」 makna antara derhana. cont ji atas「 上 ei Moji「形声 mbinasi antar nya menunj umnya bentu menambahk (lafal) dari ent semantik an cara peng kanji yang peminjaman asikan denga emiliki makn nyatakan ko nji atas「上 a dua atau le tohnya: kanj 」, kanji b 声文字」 ra elemen m ukkan sifat uk tulisanny kan vokal a i kata desk k kanji air「 gucapan atau arti atau ca n. Contohny an kanji me na yang dia onsep yang 」dari kons ebih pictogr ji punggung bawah「下」 makna (sema umum dari ya memberik atau bunyi kriptif. Cont 「氵」dan ele u Tenchu moj ara pengucap ya: kanji ka emotong「切 asosiasikan abstrak da ep , ata raphs ataupu bukit「峠」 」, dan kan antik) denga i suatu bend kan informa suara untu tohnya: kan ement fonet oji「転注文字 pannya (lafa atana「 刀 」 切」dan kan dengan kan an au un , nji an da asi uk nji tik 字」 al) 」 nji nji

6. Secara fonetik meminjam karakter atau Kasha Moji「仮借文字」

Pada dasarnya karakter yang dipinjam berdasarkan fonetik atau secara bunyi cara baca kanji yang terdengar seperti alfabetnya. Contohnya: kata Amerika menjadi kanji「亜米利加」, yang dibaca secara satu per satu berdasarkan bunyi kanjinya menjadi A-me-ri-ca, dan kata budda menjadi kanji「仏陀」, yang dibaca secara satu per satu berdasarkan bunyi kanjinya menjadi bud-da.

2.3 Teori Pengkajian Puisi

Salah satu karya sastra yang menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut adalah puisi. Menurut Pradopo, puisi adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana kepuitisan (2007 : 3). Puisi sebagai sebuah karya sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspek, seperti struktur dan unsur puisi, jenis atau ragam puisi, serta dari sudut kesejarahan puisi, mengingat bahwa dari waktu ke waktu puisi mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan evolusi selera dan perubahan konsep efeknya ( Riffaterre dalam Pradopo, 2007 : 3).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pradopo, analisis puisi atau pengkajian puisi terbagi atas dua bagian, yaitu:

a) Analisis puisi berdasarkan lapis – lapis normanya yang merupakan fenomena puisi yang ada. Lapis norma dibagi menjadi lima lapisan, pada lapisan pertama terdapat lapis bunyi atau suara (sound stratum). Lapis bunyi pada sajak adalah semua satuan bunyi yang berdasarkan konvensi bahasa tertentu karena sajak tersebut berupa satuan-satuan suara yang disusun sehingga menimbulkan arti. Hanya saja dalam puisi, pembahasan tentang lapis puisi haruslah ditujukan pada bunyi-bunyi atau pola bunyi yang bersifat istimewa, yaitu yang dipergunakan untuk

mendapatkan efek puitis atau nilai seni (Pradopo, 2007 : 16). Lapis kedua adalah lapis arti (units of meaning) yang berupa rangkaian fonem, suku kata, kata, frase, dan kalimat yang kesemuanya itu merupakan satuan-satuan arti. Lalu lapisan berikutnya adalah lapisan ketiga, lapisan yang ditimbulkan oleh lapisan arti, berupa objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku dan dunia pengarang. Lapisan keempat adalah lapisan dunia yang tidak perlu dinyatakan tetapi sudah implisit. Dan lapisan terakhir adalah lapisan kelima atau lapisan metafisis yang menyebabkan pembaca berkontemplasi. Analisis strata norma dilakukan dengan maksud untuk mengetahui semua unsur (fenomena) karya sastra yang ada, dengan demikian akan dapat diketahui unsur-unsur pembentuknya dengan jelas (Pradopo, 2007 : 15-19).

b) Analisis puisi berdasarkan struktural dan semiotik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan di dalam sebuah puisi antara unsur-unsur dengan norma dan hubungan keseluruhan sebagai sebuah kesatuan yang utuh perlu dilakukan tinjauan puisi secara menyeluruh dan dianalisis secara struktural. Hal ini disebabkan oleh norma-norma puisi yang saling berhubungan erat sehingga saling menentukan makna yang ada di dalamnya. Selain secara struktural perlu juga dilakukan analisis secara semiotik, kerangka sejarah sastra, dan latar belakang sosial budaya (Pradopo, 2007 : 117-120).

2.4 Konsep Takdir

Nakamura (2007) memberikan definisi mengenai takdir (unmei) yang dapat dilihat dari kutipan di bawah ini.

かわしきれない運命は「天命」という、絶対的なもので、これは人力 ではどうにもしようがないもの。この例として、「女が女に生まれ。 男が男にうまれること」、「昔にうまれるか、現代に生まれるか、は たまた、末の世に生まれるか」、のように、どうともすることできな

いこと。一方、宿命というのは、人間の力で打ち拓にいていくことが できるもの。絶対的でない、相対てきなものなんだ。「天命」と「宿 命」をまとめて「運命」と呼んでいるようです。

Terjemahan :

Takdir yang tak terelakkan lagi disebut 「天命」“takdir”. Karena itu hal yang mutlak, jadi seberapa keraspun usaha manusia, tetap saja tidak akan bisa. Sebagai contohnya, “perempuan terlahir perempuan, pria terlahir pria”, ”apakah terlahir dahulu, terlahir sekarang, ataukah akan terlahir di masa yang akan datang”, hal yang seperti ini, bagaimanapun juga, tidak akan bisa. Sedangkan nasib「 宿 命 」, adalah hal yang dapat terjadi (dibuat terjadi) dengan kemampuan manusia. Tidak mutlak, namun bersifat relatif. Dan jika kedua hal “takdir” dan “nasib” ini disatukan, itulah yang disebut dengan takdir 「運命」.

Kemudian Maekawa (2008 : 88) juga memberikan pengertian mengenai takdir sebagai berikut.

“Destiny” is another name for the irrationality and instability of life. That is the affai human beings encounter but are not ready to accept and are therefor often perplexed.

Terjemahan :

‘Takdir’ adalah sebutan lain dari keirasionalan dan ketidakstabilan hidup. Dan hal itu yang harus dihadapi, namun manusia tidak siap untuk menerima, dan terkadang membingungkan mereka.

Dalam dunia filsafat, terdapat beberapa pandangan terhadap takdir atau nasib, di antaranya adalah fatalisme dan predestinasi.

Fatalisme berasal dari kata Latin fatum yang berarti nasib atau takdir. Fatalisme adalah paham yang menyatakan bahwa semua kejadian alam semesta dan hidup manusia berada di bawah kuasa penuh suatu prinsip mutlak, yaitu nasib. Menurut Joseph M. de More dalam Setyono (2008), pandangan fatalism ini, manusia tidak memiliki kebebasan karena semua pilihannya sudah ditentukan oleh nasib.

Predestinasi berasal dari bahasa Latin praedestinare yang berarti meramal atau menebak. Predestinasi mengajarkan bahwa peristiwa yang sudah terjadi, sedang

terjadi, dan yang akan terjadi telah ditentukan untuk terjadi oleh Tuhan. Dalam konteks teologi aliran ini mengajarkan bahwa keselamatan atau penghukuman manusia, mulai dari awal sampai akhir, sudah ditentukan oleh Tuhan (Morris,1996: 32). Dengan gagasannya itu penganut predestinasi menyatakan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan absolut. Tuhan menentukan bukan hanya disposisi final manusia tetapi juga seluruh peristiwa hidup manusia (Lorens Bagus dalam Setyono:2008).