SEBAGAI BAHAN KERAJINAN

SKRIPSI

MASITOH DARWINA SIREGAR 171201209

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

SEBAGAI BAHAN KERAJINAN

SKRIPSI

MASITOH DARWINA SIREGAR 171201209

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

i

BAHAN KERAJINAN

SKRIPSI

Oleh:

MASITOH DARWINA SIREGAR 171201209

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

i

Judul Penelitian : Sifat Kimia dan Keawetan Alami Cabang dan Ranting Lima Jenis Kayu Mangrove sebagai Bahan Kerajinan

Nama : Masitoh Darwina Siregar

NIM : 171201209

Program Studi : Kehutanan

Peminatan : Teknologi Hasil Hutan

Disetujui, Komisi Pembimbing

Ridwanti Batubara, S.Hut., M.P. Arif Nuryawan, S. Hut., M. Si., Ph.D.

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping Mengetahui

Dr. Ir. Tito Sucipto, S.Hut., M.Si., IPU.

Ketua Program Studi Kehutanan

Dr. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut., M.Si.

Wakil Dekan I Fakultas Kehutanan

Tanggal Yudisium : 23 Desember 2021

ii

Saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Masitoh Darwina Siregar NIM : 171201209

Judul Skripsi : Sifat Kimia dan Keawetan Alami Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove Sebagai Bahan Kerajinan

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain, dalam penulisan skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Medan, 10 Januari 2022

Masitoh Darwina Siregar

iii

Durability of Branches and Twigs of Five Types of Mangrove Wood as Craft Materials, supervised by RIDWANTI BATUBARA and ARIF NURYAWAN

Indonesia is one of the countries that has the largest mangrove forest with a mangrove ecosystem area of about 27% of the mangrove area in the world, and has economic benefits from the mangrove ecosystem as food and handicrafts to increase the income of coastal communities. The chemical components of wood and the durability of wood are important elements to know in order to distinguish between types of wood and to classify them for woodworking and wood processing and the resistance of a wood to attack. This research was conducted in order to provide information and data about 5 types of mangroves as craft materials. The chemical analysis method was carried out in the laboratory of IPB and the burial test was carried out in the field, the samples were made into powder with a size of 40-60 mesh and a size of 20 cm. Prior to testing, the sample was first placed in an oven at a temperature of 103 ± 2˚C. Furthermore, 15 cm of the sample was buried in the soil, and set aside 5 cm above the soil surface. The test was carried out for 100 days. After the specified time has been reached, the sample is cleaned and baked again as was done before the test. Parameters observed include weight loss. The results showed different chemical analysis of each test and the type of wood and growth parts observed. The wood resistance burial test was based on weight loss with the highest percentage to the lowest being 43.67%-10.31% so that the highest was in class IV. The best types, respectively, based on weight loss were Teruntun, Tengar, Cingam, Nyirih and Berombang branches with bark and without bark.

Keywords: Chemical Analysis, Mangroves Natural Durability, Subterranean Termites

iv

MASITOH DARWINA SIREGAR: Sifat Kimia dan Keawetan Alami Cabang dan Ranting Lima Jenis Kayu Mangrove sebagai Bahan Kerajinan di bimbing oleh RIDWANTI BATUBARA dan ARIF NURYAWAN.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terbesar dengan luas ekosistem mangrove sekitar 27% dari luas mangrove di dunia, dan memiliki manfaat ekonomis dari ekosistem mangrove dapat sebagai bahan makanan dan kerajinan tangan untuk menambah penghasilan masyarakat pesisir pantai. Komponen kimia kayu dan keawetan kayu merupakan unsur penting untuk diketahui agar dapat membedakan jenis-jenis kayu dan agar dapat dikelompokkan untuk pengerjaan kayu serta pengolahan kayu tersebut dan daya tahan suatu kayu terhadap serangan. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi dan data mengenai 5 jenis mangrove sebagai bahan kerajinan. Metode analisis kimia dilakukan di laboratorium IPB dan uji kubur dilakukan di lapangan, sampel dibuat menjadi serbuk dengan ukuran 40-60 mesh dan berukuran 20 cm. Sebelum dilakukan pengujian, sampel terlebih dahulu diovenkan pada suhu 103 ± 2˚C.

Selanjutnya sepanjang 15 cm dari sampel dikubur dalam tanah, dan menyisihkan 5 cm di atas permukaan tanah. Pengujian dilakukan selama 100 hari. Setelah tercapai waktu yang telah ditentukan, sampel dibersihkan dan dioven kembali sebagaimana yang dilakukan sebelum pengujian. Parameter yang diamati meliputi kehilangan berat. Hasil penelitian menunjukkan analisis kimia berbeda dari setiap pengujian dan jenis kayu dan bagian pertumbuhan yang diamati. Uji kubur ketahanan kayu berdasarkan kehilangan berat dengan persentase tertinggi hingga ke rendah 43,67%-10,31% sehingga yang tertinggi terdapat pada kelas IV. Jenis terbaik berturut-turut berdasarkan kehilangan berat adalah ranting jenis Teruntun, Tengar, Cingam, Nyirih dan Berombang dengan kulit dan tanpa kulit.

Kata kunci: Analisis Kimia, Keawetan Alami, Mangrove, Rayap Tanah

v

Penulis dilahirkan di Pangkalan Dodek, Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada tanggal 07 Juni 1998, anak perempuan terakhir dari 3 bersaudara dan memiliki 2 orang abang dari Ibu bernama Nurliana Tampubolon dan Ayah bernama Darwin Siregar. Adapun pendidikan formal yang di tempuh, pada tahun 2004 penulis memasuki pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 010232 Pangkalan Dodek dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Medang Deras dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Medang Deras dan lulus pada tahun 2016.Penulis melakukan Gap Year dengan mengikuti bimbel di OSCI (One Science Institute) dan di STAN Pro-College selama satu tahun.

Tahun 2017 penulis lulus di Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara (USU) melalui SMM Seleksi Jalur Mandiri USU.

Selama perkuliahan penulis mengikuti kegiatan Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) pada tahun 2019 di Mangrove Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai dan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 10 hari pada tanggal 12 Juli sampai dengan 22 Juli 2019. Kemudian pada tahun 2020, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPT Unit KPH III Wilayah Kisaran pada tanggal 1 Juli sampai 30 Juli 2020. Selama perkuliahan penulis pernah menjadi Asisten Praktikum Dendrologi selama dua periode yaitu pada tahun 2018-2019 dan 2019-2020, Asisten Praktikum Ekonomi Sumberdaya Hutan pada 2019-2020 dan Asisten Lapangan Praktikum Ekologi tahun 2020 di Taman Hutan Raya Berastagi.

Selama perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota UKM Rain Forest dan menjadi Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019-2020, pengurus BKM (Badan Kenajiran Mushallah) Baytul Asyjaar 2018-2019, anggota HIMAS (Himpunan Mahasiswa Sylva) 2018-2019, anggota bidang Sumberdaya Manusia di Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara 2019-2020.

Penulis beberapa kali mengikuti perlombaan tingkat regional maupun nasional dan mendapatkan prestasi sebagai juara III Lomba Esai Nasional (NEST) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah UKM Rain Forest, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara. Harapan I Lomba Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.

Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah HIMAFEST Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Best Paper Mahasiswa Berprestasi Fakultas Kehutanan 2020.

vi

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan rezeki yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sifat Kimia dan Keawetan Alami Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove sebagai Bahan Kerajinan”. Skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ridwanti Batubara, S.Hut., MP. selaku pembimbing utama dan Bapak Arif Nuryawan, S.Hut., M.Si., Ph.D selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan hibah dana penelitian, serta masukan berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Dr. Samsuri, S.Hut., M.Si., IPM. selaku penguji I dan Bapak Dr. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

3. Ibunda Nurliana Tampubolon dan Ayahanda Darwin Siregar serta keluarga yang selalu memberikan dukungan semangat, moril/materil, serta doa yang tak henti kepada penulis selama mengikuti pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Teman-teman diskusi terutama abangda Hardin Sinaga, Hardiansyah Tambunan, Adrian Anshori, Ilfa Nindita Harahap, Rizky Hambali, Karina Aulia, Rifni Nazima dan Cici Ramadhani atas bantuan dan partisipasi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan serta sahabat-sahabat Rojula, Nadya Hana Ningrum, Nisa Inaya Amalasari, Fanni Adwita Tambunan, Hana Syeufira Mahdiyah, Ika Sembiring, Dinda Amelia Tarigan, Tarina, Nurhalimah, Musham Ihsan dan kelas HUT D 2017 serta kepada pihak yang telah banyak membantu penulis semasa kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah kuat dan mau bertahan sampai detik ini, untuk semua usaha dan upaya, terimakasih sudah mau berproses menjadi lebih baik, terimakasih juga sudah mau berusaha dan membuktikan, menyadarkan diri sendiri bahwa diri ini mampu dan kuat.

Penulis berharap, semoga pihak yang telah memberi semua bentuk bantuan mendapat balasan dari Allah SWT atas amal baiknya dan kesehatan serta kelancaran dalam urusannya dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 10 Januari 2022

Masitoh Darwina Siregar

vii

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ... i

PERNYATAAN ORISINALITAS ... ii

ABSTRACT ... iii

ABSTRAK ... iv

RIWAYAT HIDUP ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Manfaat Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Deskripsi Lima Jenis Cabang dan Ranting Mangrove ... 4

Nyirih (Xylocarpusgranatum) ... 4

Berombang (Sonneratia alba) ... 4

Tengar ( Ceriops tagal) ... 4

Teruntun (Lumnitzeraracemosa) ... 5

Cingam ( Scyphiphorahydrophyllaceae) ... 5

Sifat Fisis Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove Kadar Air ... 6

Kerapatan ... 6

Berat Jenis ... 6

Berat Jenis Zat Kayu ... 7

Komponen Kimia Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 7

Komponen Kimia Struktural Selulosa ... 8

Hemiselulosa ... 8

Holoselulosa ... 8

Lignin ... 8

Komponen Kimia Non-Struktural ... 9

Zat Ekstraktif ... 9

Zat Ekstraktif dalam Larutan Alkohol Benzena 1: 2 ... 10

Ekstraktif dalam Air Dingin... 10

Ekstraktif dalam Air Panas ... 11

Ekstraktif dalam NaOH 1% ... 11

Keawetan Kayu Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove... 11

Rayap ... 12

viii

Prosedur Penelitian... 16

Persiapan Sampel ... 16

Pengukuran Sifat Fisis ... 16

Analisis Kadar Kimia ... 17

Pengujian Keawetan Kayu ... 24

Analisis Data ... 29

HASIL DAN PEMBAHASAN Sifat Fisis Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 30

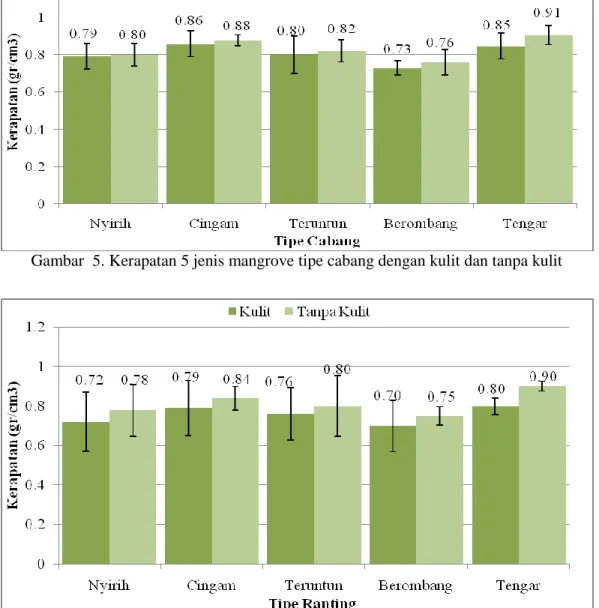

Kerapatan Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 30

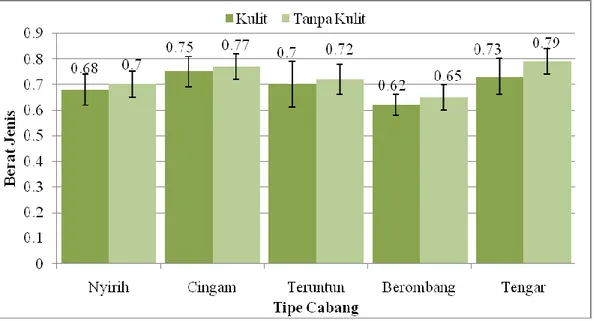

Berat Jenis Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 32

Komponen Kimia Kayu Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 34

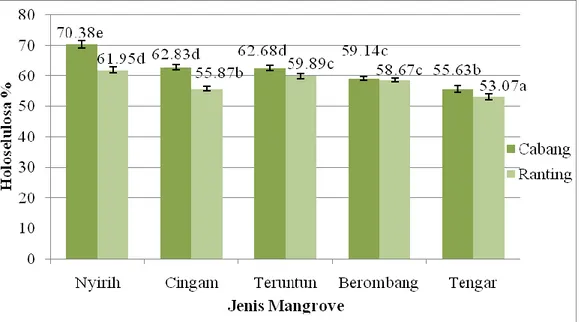

Holoselulosa ... 35

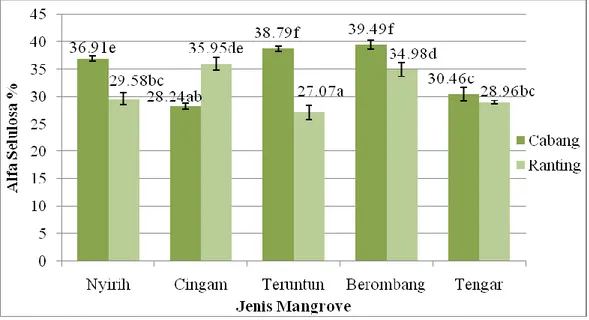

Alfa Selulosa ... 36

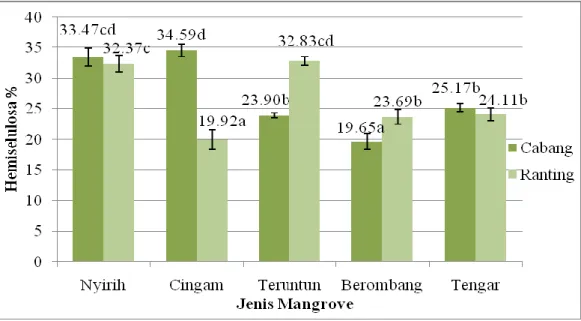

Hemiselulosa ... 38

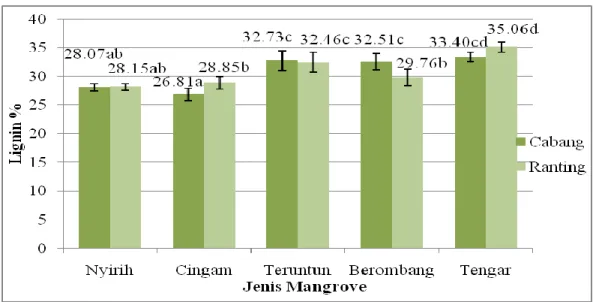

Lignin ... 40

Zat Ekstraktif dalam Etanol-Benzena ... 42

Zat Ekstraktif dalam Air Dingin dan Air Panas ... 43

Zat Ekstraktif dalam NaOH 1% ... 46

Kadar Air dan Kadar Abu ... 47

Sifat Fisis Serbuk Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 50

Kadar Air Serbuk Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 50

Berat Jenis Zat Kayu Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 52

Kerapatan serbuk Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 54

Keawetan Alami Kayu Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove... 57

Kehilangan Berat Cabang dan Ranting Lima Jenis Mangrove ... 57

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 62

Saran ... 62

DAFTAR PUSTAKA ... 63

LAMPIRAN ... 67

ix

No. Teks Halaman

1. Klasifikasi Ketahanan Kayu terhadap Rayap Tanah ... 25 2. Penilaian Visual Grave Yard Test ... 25 3. Klasifikasi Jenis Kayu Daun Lebar di Indonesia Terhadap Komponen

Kimia ... 34

x

No. Teks Halaman

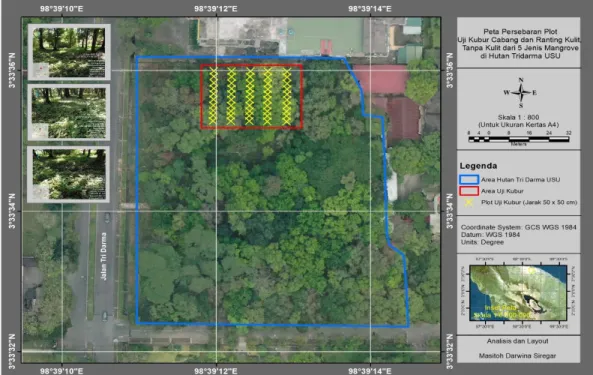

1. Lokasi Penguburan Contoh Uji ... 16

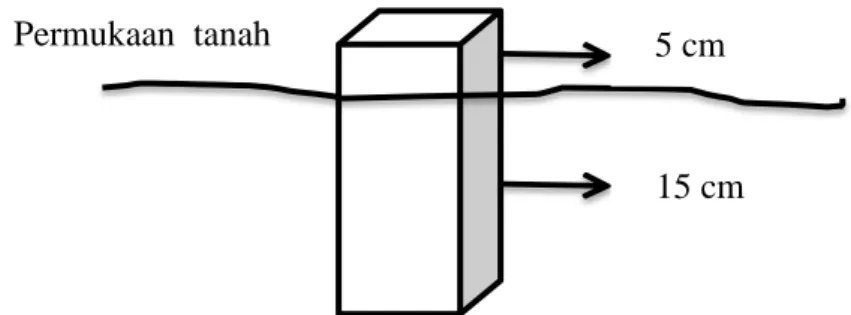

2. Model Penguburan Contoh Uji ... 26

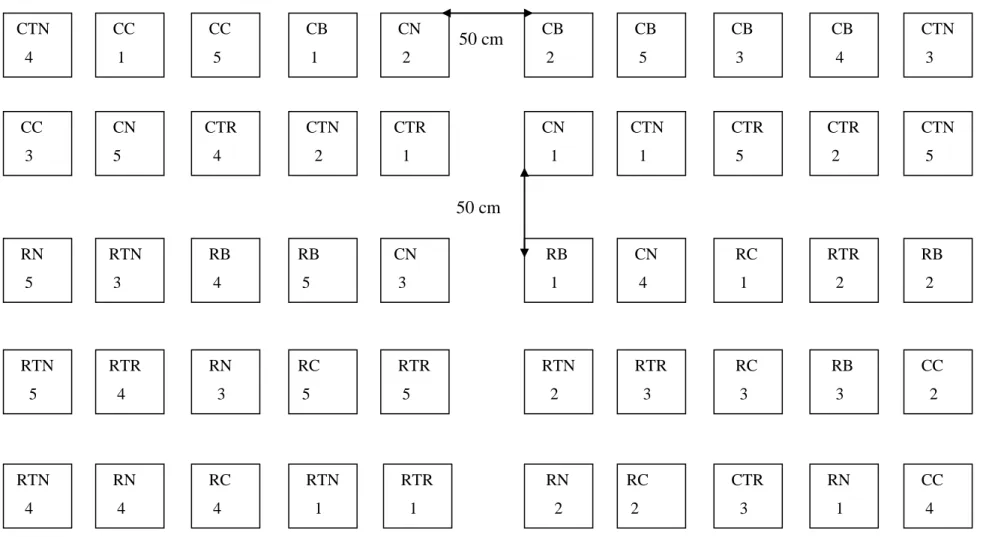

3. Denah Lokasi Uji Kubur Tanpa Kulit ... 27

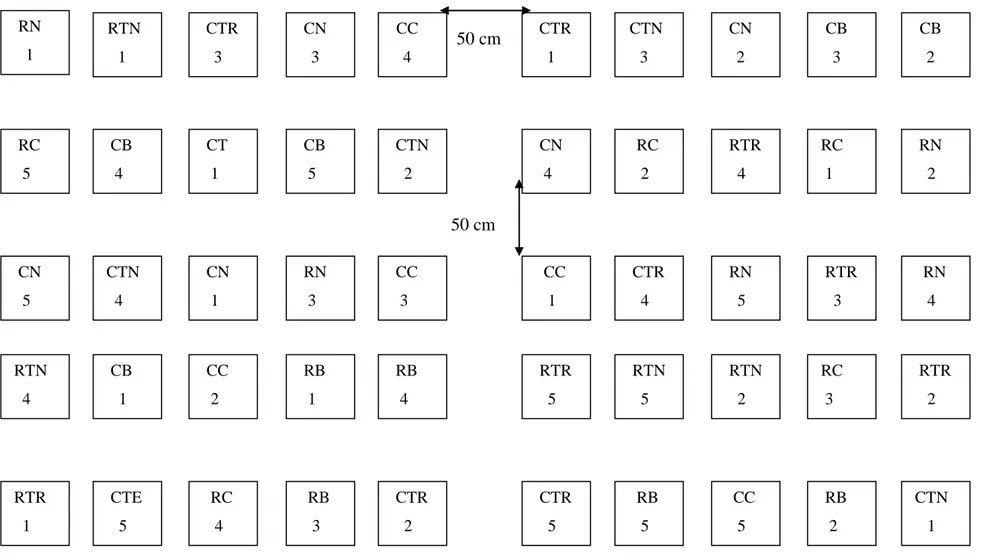

4. Denah Lokasi Uji Kubur Dengan Kulit ... 28

5. Kerapatan pada 5 Jenis Kayu Mangrove Cabang dengan Kulit dan Tanpa Kulit ... 30

6. Kerapatan pada 5 Jenis Kayu Mangrove Ranting dengan Kulit dan Tanpa Kulit ... 30

7. Berat Jenis pada 5 Jenis Kayu Mangrove Cabang dengan Kulit dan Tanpa Kulit ... 32

8. Berat Jenis pada 5 Jenis Kayu Mangrove Ranting dengan Kulit dan Tanpa Kulit ... 32

9. Grafik Kadar Holoselulosa Berdasarkan Cabang dan Ranting 5 Jenis Mangrove ... 35

10. Grafik Kadar Alfa-selulosa Berdasarkan Cabang dan Ranting 5 Jenis Mangrove ... 37

11. Grafik Kadar Hemiselulosa Berdasarkan cabang dan Ranting 5 Jenis Mangrove ... 38

12. Grafik Kadar Lignin Berdasarkan Cabang dan Ranting 5 Jenis Mangrove ... 40

13. Grafik Kadar Ekstraktif dalam Etanol-Benzena Cabang dan Ranting 5 Jenis Mangrove ... 42

14. Grafik Kadar Ekstraktif dalam Air Dingin Cabang dan Ranting 5 Jenis Mangrove ... 44

15. Grafik Kadar Ekstraktif dalam Air Panas Cabang dan Ranting 5 Jenis Mangrove ... 45

16. Grafik Kadar Ekstraktif dalam NaOH 1% Cabang dan Ranting 5 Jenis Mangrove ... 46

17. Grafik Kadar Air Cabang dan Ranting 5 Jenis Mangrove ... 47

18. Grafik Kadar Abu Cabang dan Ranting 5 jenis Mangrove ... 49

19. Grafik Kadar Air Serbuk Cabang Dengan Kulit Dan Tanpa Kulit 5 Jenis Mangrove ... 50

20. Grafik Kadar Air Serbuk Ranting Dengan Kulit Dan Tanpa Kulit 5 Jenis Mangrove ... 50

21. Grafik Berat Jenis Zat Kayu Serbuk Cabang dengan Kulit dan Tanpa Kulit 5 Jenis Mangrove ... 52

22. Grafik Berat Jenis Zat Kayu Serbuk Ranting dengan Kulit dan Tanpa Kulit 5 Jenis Mangrove ... 53

23. Grafik Kerapatan Serbuk Cabang dengan Kulit dan Tanpa Kulit 5 jenis mangrove... 55

24. Grafik Kerapatan Serbuk Ranting dengan Kulit dan Tanpa Kulit 5 Jenis Mangrove ... 55 25. Grafik Rata-rata Persentase Kehilangan Berat Contoh Uji Cabang

xi

27. Kerusakan Contoh Uji Secara Visual ... 60

xii

No Teks Halaman

1. Dokumentasi Jenis Mangrove ... 71

2. Dokumentasi Pengambilan Sampel ... 71

3. Serbuk Sampel Uji Kimia ... 71

4. Contoh Sampel Sebelum Uji Kubur dengan Kulit ... 72

5. Contoh Sampel Setelah Uji Kubur dengan Kulit ... 72

6. Contoh Sampel Sebelum Uji Kubur Tanpa Kulit ... 73

7. Contoh Sampel Setelah Uji Kubur Tanpa Kulit ... 73

8. Contoh uji cabang Sifat fisis dengan kulit ... 74

9. Contoh uji cabang Sifat fisis tanpa kulit... 74

10. Contoh uji ranting Sifat fisis dengan kulit ... 74

11. Contoh uji Ranting Sifat fisis tanpa kulit ... 74

12. Pengujian Berat Jenis Zat Kayu ... 75

13. Contoh kerajinan dari cabang dan ranting mangrove ... 75

14. Data Sifat Fisis dan Uji Kubur 5 Jenis Mangrove ... 76

15. Data Pengujian Sifat Fisis Serbuk ... 80

16. Analisis Sidik Ragam Sifat Fisis, Uji Kubur dan Uji Kimia ... 84

17. Data Hasil pengujian komponen kimia sampel kayu IPB ... 101

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki ekosistem mangrove dengan luas sekitar 27% dari luas ekosistem mangrove di dunia, keragaman jenis tertinggi di dunia yang tersebar dan dapat ditemukan di wilayah pesisir Sumatera, Kalimantan dan Papua (Wijayanti, 2007). Hutan mangrove adalah salah satu lahan basah yang sangat produktif karena dapat tumbuh di daerah pasang surut air laut, hutan mangrove diketahui memiliki potensi kekayaan hayati sehingga disebut komunitas mangrove dari jumlah 70 jenis mangrove yang tersebar di dunia, sebagian besar dapat ditemukan di wilayah pesisir Indonesia. Potensi mangrove di Indonesia bila dibandingkan dengan potensi mangrove di negara-negara Asia terlihat memiliki potensi terbesar di Asia (Pringgenies et al., 2018).

Mangrove merupakan tumbuhan yang khas di sepanjang pantai pesisir dan subtropis yang terlindung, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan mampu beradaptasi di perairan payau. Hutan mangrove adalah jenis ekosistem hutan yang tumbuh di tepi pasang surut air laut, tepatnya di daerah pesisir dan sekitar muara sungai, sehingga dasar hutannya selalu tergenang air dan selalu tertutup endapan. Hutan mangrove dapat memainkan peran penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati, melindungi perikanan dan mengurangi risiko bencana sekaligus mengurangi polusi. Meskipun memiliki dampak ekologi sangat besar, mangrove telah mengalami tekanan besar dari perubahan dan konservasi penggunaan lahan (Syafruddin et al., 2019).

Mangrove adalah bagian penting dari ekosistem wilayah pesisir pantai karena mempunyai manfaat secara ekologi dan ekonominya. Manfaat ekologis ekosistem mangrove dapat sebagai pelindung garis pantai dari gelombang laut, pencegahan dari abrasi pantai, penstabil iklim mikro pesisir, penghasil oksigen dalam jumlah yang besar dan habitat bagi berbagai jenis binatang pesisir.

Sementara itu, manfaat ekonomis dari ekosistem mangrove dapat digunakan untuk menghasilkan makanan dan kerajinan untuk menambah pendapatan bagi masyarakat pesisir (Turisno et al., 2018).

Ekosistem mangrove tidak hanya memiliki manfaat ekologi bagi daratan dan lautan yang antara lain, sebagai penahan abrasi, namun dikenal juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat di kawasan pesisir. Pemanfaatan mangrove dalam olahan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan sabun telah berkembang sejak lama dan merupakan salah satu kearifan tradisional masyarakat sekitar ekosistem mangrove. Namun dalam perkembangannya, pemanfaatan mangrove sering dilupakan, dan hanya daerah-daerah tertentu saja yang masih memanfaatkan mangrove. Pemanfaatan kayu dengan tujuan tertentu masih berdasarkan kebiasaan yang diperoleh secara turun-temurun (Muslich dan Rulliaty, 2016).

Kerajinan tangan seringkali keberadaannya diminati oleh masyarakat luas yang biasanya mempunyai kekhasan bentuk tersendiri dari setiap wilayah.

Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki sedikitnya satu macam bentuk kerajinan dari setiap daerah. Tempat wisata selalu dikaitkan dengan kerajinan tangan yang khas yang menggambarkan ciri dari tempat wisata tersebut.

Besarnya potensi dari sumberdaya kelautan Indonesia sangat dapat untuk dikembangkan demi meningkatkan perekonomian dan membangkitkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kemandirian dan kreatifitas masyarakat daerah untuk pengembangan ekowisata pernyatan ini sesuai dengan (Hertati, 2020).

Komponen kimia kayu merupakan unsur penting untuk diketahui agar dapat membedakan jenis-jenis kayu dan agar dapat dikelompokkan untuk pengerjaan kayu serta pengolahan kayu tersebut. Komponen kimia penyusun kayu terdiri atas komponen kimia struktural (komponen mayor) dan komponen kimia non struktural (komponen minor), dimana komponen kimia struktural terdiri atas holoselulosa, selulosa, hemiselulosa, dan lignin, sedangkan komponen kimia non-struktural terdiri atas zat ekstraktif dan abu (Wijanarko, 2014).

Keawetan kayu alami merupakan daya tahan suatu kayu terhadap serangan jamur, serangga, dan organisme lainnya. Keawetan alami kayu sangat penting untuk menentukan penggunaan kayu tersebut perlu menggunakan bahan pengawet atau tidak menggunakan bahan pengawet. Indonesia adalah negara

yang memiliki keanekaragaman jenis kayu yang memiliki keawetan alami kayu yang berbeda, namun kebanyakan kayu di Indonesia memiliki keawetan yang rendah. Keawetan kayu berbeda apabila digunakan pada dataran tinggi dan dataran rendah, seperti pernyataan Sumarni dan Roliadi (2002) yang mengatakan kayu yang dipakai di dataran tinggi memiliki keawetan berbeda dengan kayu yang dipakai di dataran rendah.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sifat kimia dan keawetan alami cabang dan ranting mangrove yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah informasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan cabang dan ranting mangrove khususnya sebagai bahan kerajinan. Mengapa sifat kimia dan keawetan alami perlu dilakukan berdasarkan bagian pertumbuhan cabang dan ranting karena produk yang berpotensi untuk dikembangkan adalah cabang dan ranting kayu mangrovenya sebagai bahan kerajinan di akibatkan pengolahan limbah kayu tersebut belum maksimal. Oleh karena itu, penulis perlu mengkaji apakah lima jenis kayu tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan

.

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi sifat kimia dan keawetan alami cabang dan ranting lima jenis kayu mangrove sebagai bahan kerajinan.

Manfaat penelitian

Manfaaat dari penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan data dan informasi sifat kimia serta keawetan alami cabang dan ranting lima jenis kayu mangrove sebagai bahan kerajinan sehingga dapat menambah pemahaman tentang kesesuaian penggunaan lima jenis cabang dan ranting mangrove.

TINJAUAN PUSTAKA

Morfologi 5 Jenis Kayu Mangrove Nyirih (Xylocarpus granatum)

Jenis Nyirih ini memiliki tinggi mencapai 8 m dengan akar papan dan berbanir. Jenis ini lebih suka hidup di tanah berlumpur halus dan tergenang ketika air pasang. Bentuk susunan daun majemuk dan berseling terdiri dari 2 pasang daun. Kayu berwarna kehijauan atau kekuningaan dan mengelupas, halus dan pucat, selain itu kulit kayu memiliki bintik kehijauan atau kekuningan. Buah berdiameter 15-20 cm berwarna coklat kekuningan dan permukaan kasar, buah tergolong berat 1-2 kg bulat seperti melon, mengandung 6-16 biji dan dapat mengapung, pohon ini selalu berbuah sepanjang tahun terutama pada bulan Juli dan Agustus dan November-Desember. Minyak dan biji pohon ini dapat digunakan sebagai minyak rambut. Biji buah nyirih juga bermanfaat sebagai bedak lulur, obat gatal, penyembuhan luka, dan antiseptik. Kulitnya dapat digunakan sebagai obat untuk sakit perut. Kayu nyirih juga biasanya digunakan sebagai bahan bangunan, furniture dan kerajinan bagi masyaratakt setempat (Farhaeni, 2015).

Berombang (Sonneratia caseolaris)

Berombang merupakan jenis yang masuk ke dalam famili Sonneratiaceae, yang memiliki tinggi mencapai 15 m dan memiliki berat jenis sebesar 0,65, berat jenis berombang merupakan terendah dibandingkan jenis mangrove yang lainnya. Susunan daun berbentuk bulat dan berpasangan pada bagian cabangnya, ujung membundar sampai berlekuk dengan panjang 5-10 cm, permukaan bawah dan atas daun hampir sama. Pada bagian ujung daun agak melengkung ke bawah, pemanfaatan kayu ini jarang dilakukan hanya saja digunakan sebagai kayu bakar (Pursetyo, 2013).

Tengar (Ceriops tagal)

Tengar merupakan nama sekelompok tanaman dari marga Ceriops, suku Rhizophoraceae. Mempunyai nama ilmiah C. tagal, tanaman ini dikenal pula dengan beberapa nama lain semacam tengar, tengal, tengah, tingi, palun, parun,

bido-bido, serta lain- lain. Penampilan tengar mirip dengan bakau, walaupun biasanya lebih kecil, tumbuhan kecil ataupun semak dengan ketinggian menggapai 25 meter. Berat jenis kayu ini sebesar 0,70 dan tergolong kelas kuat II sehingga dapat digunakan untuk bahan konstruksi bangunan serta juga dapat direkomendasikan sebagai bahan baku kayu energi (Handayani dan Ivon, 2013).

Perawakan pohon memiliki akar tunjang dengan kulit batang berwarna abu-abu dengan permukaan batang halus serta pangkalnya menggelembung. Daun berwarna hijau mengkilat, memiliki tepi daun yang melingkar ke dalam, bentuk daun elips dengan ujung daun tumpul. Bunga berkumpul di ujung tandan dengan memiliki gagang bunga yang panjang, bunga terletak pada ketiak daun, bunga berkelompok 5-9 bunga dalam 1 kelompok (Senen et al., 2018).

Teruntun (Lumnitzera racemosa)

Teruntun termasuk dalam famili Combretaceae. Banyak daerah di Indonesia jenis ini sering dikenal dengan istilah uding api, duduk agung, duduk gede, geriting, possi-possi, randai, riang laut, sesak sesop, dan taruntum. Jenis ini merupakan jenis tumbuhan mangrove yang tumbuh pada wilayah pasang surut yang jauh dengan daratan (mangrove mayor). Berbunga sepanjang tahun.

Buahnya berbentuk lonjong berwarna hijau keunguan tumpul dan bertulang ukuran panjangnya 9-20 mm dan diameter 4-5 mm, ringan dan mengapung yang membantu penyebaran dengan baik melalui air. Kekuatan kayu ini tergolong kayu berat dan keras serta kuat dan tahan lama kayu teruntun tergolong dalam kayu kelas II pemanfaatan kayu ini dapat dijadikan sebagai bahan bangunan, furniture dan tidak jarang juga digunakan sebagai kayu bakar. Jenis ini hanya tumbuh sebagai pohon kecil atau semak (<6 m) di daerah pinggir dan dapat mencapai ketinggian hingga 25 m pada posisi optimal. (Halidah, 2014).

Cingam (Schyphipora hydrophyllaceae)

Cingam tumbuh pada tanah yang berlumpur, berpasir dan berkerikil pada tepi hutan mangrove ke arah daratan, atau di tepi aliran yang dipengaruhi pasang surut air laut. Tanaman ini tidak tahan dengan genangan air untuk jangka waktu yang panjang dan sering hidup di daerah yang selalu tergenang oleh pasang surut air laut namun sering tumbuh di lokasi jenis tanaman mangrove lainnya yang tidak cocok untuk tumbuh. Spesies ini juga bukan spesies mangrove yang umum

ditemui dan hampir tergolong jenis yang terancam punah. Cingam menghasilkan kayu yang kuat, berserat halus dan berwarna cokelat tua. Kayu ini memiliki densitas 800-910 kg/m³ pada kadar air 15% sehingga tergolong kayu berat, dengan keawetan kayu cingam tergolong sedang pada pemakaian yang terpapar cuaca atau bersentuhan dengan tanah, kayu ini tergolong awet. Cingam mampu menghasilkan kayu dengan garis tengah hingga 8-10 cm dan panjang mendekati 5 m dan kayu ini sering dimanfaatkan sebagai furniture dan alat rumah tangga lainnya, dan tak jarang pula digunakan sebagai bahan baku bangunan (Wiharso, 2020).

Sifat Fisis Kadar Air

Kayu memiliki sifat higroskopis yang dapat menyerap dan melepaskan uap air, sehingga kadar airnya tidak selalu tetap dipengaruhi terhadap suhu dan kelembaban. Kadar air adalah gambaran dari banyaknya kandungan air dalam suatu pohon. Kadar air didefinisikan sebagai berat air yang dinyatakan dalam persen berat kayu bebas air atau kering tanur, sedangkan kadar air kayu didefinisikan berdasarkan berat air dalam kayu yang dinyatakan dalam pecahan biasanya dinyatakan dalam persen dari berat. (Manuhuwa, 2007).

Kerapatan

Kecepatan didefinisikan sebagai perbandingan antara ukuran suatu benda dengan volumenya. Kepadatan berkaitan langsung dengan porositas, yaitu proporsi volume rongga sel. Pada dasarnya kualitas kayu sebagai bahan bangunan dipengaruhi pada kerapatan. Kerapatan dan volume sangat bergantung pada kandungan air (Hasan, 2005).

Berat Jenis

Berat jenis merupakan indikator penting dari berbagai sifat kayu atau yang biasa disebut nilai substansi dinding sel pada kayu, berat jenis adalah rasio kerapatan suatu benda dalam hal ini kayu dengan kerapatan benda standar yang biasanya berupa air. Nilai berat jenis hanya ditentukan berdasarkan berat kering tanurnya, untuk nilai volumenya dapat ditentukan berdasarkan dalam tiga

kondisi yaitu kering tanur, basah (lebih besar atau sama dengan titik jenuh serat) atau keadaan kadar air antara kering tanur dan basah (Marsoem, 2008).

Berat Jenis Zat Kayu

Menghitung berat kering tanur zat kayu diperlukan perhitungan kadar air yang diperoleh setelah nilai kadar air dari serbuk kayu maka dapat dihitung berat kering tanur zat kayu untuk dapat menghitung volume serbuk dan berat jenis zat kayunya. Dumanauw (1993) menjelaskan bahwa berat jenis dinyatakan antara lain oleh tebal dinding sel, kecilnya rongga sel membentuk pori-pori. Umumnya berat jenis kayu ditentukan berdasarkan berat kayu kering tanur atau kering udara dan volume kayu pada posisi kadar air tersebut. Semua kayu mempunyai berat jenis zat kayu 1.50 secara umum berat jenis zat kayu untuk semua jenis kayu adalah sama besar yaitu ± 1.46-1.53 yang di pertegas kembali oleh Brown et al. (1952).

Komponen Kimia

Komponen kimia dalam kayu memiliki peran penting, karena menentukan kegunaan suatu jenis kayu dan mengklasifikasikan jenis-jenis kayu. Komposisi kimia kayu dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kayu terhadap serangan dari organisme perusak kayu. komponen kimia kayu merupakan unsur penting yang perlu diketahui untuk dapat membedakan serta dapat juga menentukan pengolahan dan pengerjaan kayu, sehingga didapat hasil yang maksimal. Penyebaran komponen kimia kayu tidak merata di dalam dinding sel, dinding sekunder banyak diisi oleh hemiselulosa, dalam dinding primer biasanya banyak diisi oleh lignin dan lamella tengah, sedangkan zat ekstraktif terdapat di luar dinding sel kayu (Wijanarko, 2014).

Komponen Kimia Struktural

Komponen kimia struktural adalah komponen kimia mayor yang terdapat pada kayu yang meliputi selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Menurut Martawijaya et al. (2015) selulosa hampir mencapai antara 39-55% dalam kayu, dan merupakan bagian terbesar yang terdapat di dalam kayu, kemudian lignin yang berkisar 18-33%, kemudian pentosan 21-24%, pentosan merupakan salah satu bagian dari hemiselulosa.

Selulosa

Selulosa berperan sebagai metabolit pimer pada tumbuhan merupakan bahan dasar penyusun tumbuhan dan dapat dikonversi berbagai senyawa kimia lain sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti furfural yaitu bahan baku dari kebanyakan fine chemical dan bahan bakar (biofuel) (Monariqsa et al., 2012).

Menurut Curling et al. (2002) Selulosa adalah salah satu komponen polisakarida yang dapat didegradasi dengan polimerisasi tanpa kehilangan lignin yang luas. Kadar selulosa berkisar dari 40-50% pada kayu. Selulosa adalah bahan utama sebagai makanan organisme perusak kayu yang terbesar terutama serangga dari jenis rayap, sehingga jika semakin tinggi kandungan selulosa pada kayu maka semakin mudah rayap merusak kayu dan keawetan kayu menjadi rendah (Sumarni, 2004).

Hemiselulosa

Hemiselulosa merupakan gabungan dari beberapa polisakarida heterogen yang terdiri atas heksosan seperti glukan, mannan, galaktan dan pentosan (Ayu, 2006). Pentosan merupakan salah satu bahan baku pendukung untuk pembuatan bioetanol yang banyak menyusun hemiselulosa. Kandungan hemiselulosa berkisar 25%-35% dari berat kering kayu tergantung dari jenis kayunya. Kandungan pentosan menyatakan bahwa gula pentosan seperti xylosa dan arabinosa yang menyusun hemiselulosa. Semakin tinggi komponen hemiselulosa bahan baku diharapkan dapat menghasilkan rendemen pulp lebih tinggi yang selanjutnya akan dihidrolisis menjadi gula dan kemudian difermentasi menjadi etanol (Balat et al., 2008).

Holoselulosa

Holoselulosa merupakan salah satu komponen kimia kayu struktural serta merupakan fraksi karbohidrat yang merupakan gabungan antara selulosa dan hemiselulosa. Fraksi holoselulosa memiliki peranan penting karena merupakan bahan baku yang digunakan menjadi berbagai produk berkualitas tinggi.

kandungan holoselulosa bervariasi di antara berbagai spesies kayu (Purwita et al., 2020). Maka dengan hal itu kadar holoselulosa pada kayu

berbanding terbalik dengan kadar ligninnya, jika kadar holoselulosa tinggi maka kadar ligninnya pada suatu kayu akan semakin rendah (Wibisono et al., 2018).

Lignin

Menurut Sokanandi et al. (2014) lignin juga merupakan polimer senyawa seperti selulosa dan hemiselulosa yang membentuk dinding sel kayu, dimana terdapat ikatan-ikatan kimia seperti alkil-alkil dan ikatan eter pada lignin yang berperan dalam melindungi selulosa dan senyawa karbohidrat lain pada dinding sel, karena kandungan lignin yang tinggi mempersulit agen hidrolitik asam atau enzim untuk menembus selulosa.

Lignin merupakan komponen makro molekul yang memiliki ikatan kovalen dengan selulosa dan hemiselulosa. Pada umumnya lignin tidak larut dalam pelarut sederhana, lignin larut dalam pelarut organik, dapat dilihat pada kelarutan komponen kimia, dimana lignin dan zat ekstraktif dapat larut dalam pelarut organik (Simatupang et al., 2012).

Komposisi Kimia Non-struktural

Komposisi kimia non-struktural adalah komponen kimia minor yang dapat ditemukan pada kayu, diantaranya adalah zat ekstraktif dan abu.

Zat Ekstraktif

Komponen lain yang terdapat pada dinding sel namun bukan bagian dari dinding sel tersebut adalah zat ekstraktif. Zat ini tersebar pada dinding sel yang dapat diketahui melalui metode pelarutan. Zat ekstraktif mampu mempengaruhi kekuatan dan proses pengolahan kayu bila terdapat dalam dinding sel. Jika terdapat pada permukaan serat maka pengaruhnya terhadap kekuatan kayu di anggap tidak ada kadar ekstraktif pada kayu berkisar antara 1%-10%

(Silalahi, 2010).

Secara kuantitatif zat ekstraktif dalam kayu paling kecil bila dibandingkan dengan kandungan selulosa, holoselulosa dan lignin, namun secara kualitatif memiliki dampak yang besar terhadap kayu dan dalam sifat pengolahannya (Yuniarti, 2011). Komposisi kimia yang bisa membuat kayu bertahan lebih lama pada keadaan aktualnya adalah zat ekstraktif pada kayu. Kehadiran zat ekstraktif pada kayu berhubungan dengan warna pada spesies kayu (Lukmandaru, 2009).

Menurut Cahyono et al. (2012) Zat ekstraktif merupakan salah satu unsur kimia kayu yang memiliki pengaruh terhadap sifat kayu seperti bau, warna, keawetan kayu, dan lainnya. Keawetan alami kayu ditentukan oleh jenis dan jumlah zat ekstraktif yang bersifat racun terhadap organisme perusak kayu.

Adanya zat ekstraktif yang memiliki sifat racun di dalam kayu teras yang terbentuk selama proses pembentukan kayu teras tersebut merupakan faktor utama yang mempengaruhi keawetan alami kayu (Syafii, 2001).

Zat Ekstraktif dalam Etanol Benzena 1:2

Zat ekstraktif yang terlarut dalam etanol benzena 1:2 mampu menjelaskan kandungan dari minyak, lemak, tanin, pigmen dan resin yang terdapat pada kayu, zat ekstraktif memang memiliki komposisi yang paling sedikit di dalam kayu dibandingkan dengan lignin, selulosa, holoselulosa, dan hemiselulosa, namun demikian kehadirannya mampu mempengaruhi kekuatan kayu, kerapatan, kembang susut kayu dan juga mengurangi daya serang mikroorganisme maupun jamur dalam kayu.

Warna pada kayu dihasilkan dari zat ekstraktif yang terkandung di dalam kayu, menurut Lukmandaru (2016) terdapat hubungan nyata antara zat ekstraktif dalam kelarutan etanol benzena, jika zat ekstraktif yang terlarut dalam etanol benzena semakin tinggi maka warna pada kayu akan semakin rendah atau menjadi lebih gelap.

Zat Ekstraktif dalam Air Dingin

Zat ekstraktif tidak merupakan salah satu komponen penyusun dinding sel kayu, namun terdapat di dalam rongga sel, adapun zat-zat yang terlarut dalam pelarut polar bersuhu rendah ini adalah zat warna, gula dan pati. Jumlah dan zat ekstraktif yang terlarut bisa berbeda tergantung dengan jenis, letaknya pada tanaman. Zat ekstraktif dapat dipengaruhi oleh keadaan dari pertumbuhan (Batubara, 2009).

Nilai kelarutan zat ekstraktif dalam air dingin lebih rendah dibandingkan dengan larutan dalam air panas, dikarenakan nilai fraksi senyawa karbohidrat yang terlarut tidak lebih banyak dibandingkan kelarutan zat ekstraktif dalam air panas (Lukmandaru, 2009).

Zat Ekstraktif dalam Air Panas

Zat eksraktif yang terlarut pada air panas tidak mempunyai hubungan terhadap warna pada kayu. Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya kadar senyawa fenolat seperti tanin atau zat warna lain yang terlarut dalam air panas.

Hal ini mampu menunjukkan bahwa sebgaian besar senyawa fenolat telah di ekstraksi oleh etanol benzena (Lukmandaru, 2016).

Ekstraktif dalam air panas tidak menunjukkan pengaruh terhadap warna gelap pada kayu karena komponennya yang bersifat polar dimana zat ekstaktif yang terlarut dalam air panas terdiri atas garam-garam anoganik, karbohidrat, dan protein (Lukmandaru, 2009).

Zat Ekstraktif dalam NaOH 1%

Pelarut NaOH 1% pada kayu dapat melarutkan zat ekstraktif, sebagian lignin, dan hemiselulosa dengan molekul rendah. Kelarutan dalam NaOH 1% juga menunjukkan petunjuk adanya zat yang memiliki berat molekul rendah seperti lignin, pentosan, dan heksosan oleh karena itu dalam pembuatan pulp diharapkan memiliki persentase yang rendah. Penentuan kerusakan kayu yang disebabkan oleh mikroorganisme dapat dilihat dari kelarutan zat ekstraktif dalam NaOH 1%

(Maulana et al., 2018).

Keawetan kayu

Keawetan kayu merupakan ketahanan kayu terhadap serangan jamur maupun serangga perusak kayu. Keawetan kayu ini sangat penting diketahui jika kayu sebagai bahan bangunan, keawetan kayu dibagi menjadi lima kelas yaitu kelas awet I, II, III, IV, V (Badan Standardisasi Nasional, 2006).

Kayu yang tergolong kelas awet I dan II adalah tergolong kayu yang berkualitas baik, namun kayu yang tergolong kelas awet III, IV, V adalah kayu yang tidak berkualitas baik. Keawetan kayu ditentukan oleh banyak faktor salah satunya yaitu zat ekstraktif yang ada pada setiap kayu akan mempengaruhi keawetan kayu tersebut. Keawetan kayu terhadap organisme perusak kayu (OPK) khususnya di lapangan tidak selalu berbanding lurus dengan kandungan kimia pohon, tetapi juga dipengaruhi oleh umur pohon, nilai pertumbuhannya, dan faktor lingkungan seperti tempat dimana kayu digunakan, suhu, kelembaban udara, jenis organisme penyerang, dan lain-lainnya. Suatu jenis kayu yang awet

terhadap rayap atau penggerek kayu di laut belum tentu pula akan awet terhadap serangan jamur, begitu pula sebaliknya (Wibisono, 2018).

Keawetan kayu sangat berkaitan erat dengan penggunaannya. Kayu dinyatakan awet jika memiliki masa pakai yang panjang. Kayu yang memiliki umur pemakaian yang panjang jika dapat menahan dari berbagai serangga perusak kayu seperti rayap, penggerek laut dan organisme lainnya. Keawetan kayu merupakan faktor penting dalam penggunaan bahan konstruksi bangunan. Sekuat apapun kayu tidak akan berumur panjang jika keawetannya rendah. organisme atau serangga yang biasa menyerang bahan konstruksi bangunan adalah serangga berupa rayap kering dan rayap tanah, namun terdapat perbedaan ketahanan antara rayap kering dan rayap tanah. Seperti yang ditulis Muslich dan Rulliaty (2016) terdapat beberapa kayu yang tahan terhadap serangan rayap tanah namun tidak tahan terhadap serangan rayap kayu kering begitu pula sebaliknya.

Kayu tidak awet memiliki kelemahan yaitu dapat diserang oleh OPK yaitu jamur, serangga yang cara kerjanya mengubah komposisi utama penyusun kayu yaitu selulosa dan lignin sehingga masa pakai atau kekuatan kayu menurun.

Keawetan kayu dapat ditentukan oleh zat ekstraktif kayu yang bersifat racun bagi organisme perusak kayu namun tetap tergantung jenis kayunya. Proses pengawetan yang sering dan praktis dilakukan adalah dengan metode perendaman air panas-dingin dan dingin serta metode pelaburan tetapi kurang efektif karena retensi dan penentrasinya rendah. Ada 2 kategori yang menyebabkan kerusakan yaitu fisik, mekanik dan bahan kimia serangan perusak ini kebanyakan sangat cepat menurunkan nilai ketahanan dan umur pakai kayu (Patandung et al., 2019).

Rayap

Kerusakan pada kayu oleh serangga diakibatkan terutama oleh jenis rayap dan kumbang busuk, rayap kayu kering juga dapat masuk pada kayu yang terbuka dari udara di atas tanah secara langsung. Serangan serangga dapat ditandai dari permukaan kayu yang bertekstur dan meninggalkan kotoran dalam bentuk butiran- butiran kecil. Rayap tanah masuk ke dalam kayu melalui dalam tanah atau melalui jalan-jalan kecil berbentuk lorong-lorong pelindung yang dibangunnya serta membutuhkan kelembaban tertentu. Spesies Coptotermes sp. dan Macrotemes sp.

adalah rayap tanah yang sering dijumpai (Patandung et al., 2019).

Rayap Tanah (Coptotermes curvignathus) adalah rayap yang membangun sarang di dalam tanah untuk menjaga kelembabannya, sarang rayap tanah berbentuk gundukan tanah, gundukan tanah kecil didominasi oleh pekerja sedangkan sarang besar didominasi oleh nimfa. Diatas tanah, sarang ini berguna untuk menghindari dehidrasi dan mencari makan. Rayap jenis ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan menyebabkan kerusakan struktur kayu dalam bangunan.

Untuk mencapai targetnya rayap ini dapat menembus tembok dan penghalang lainya dengan mengeluarkan enzim dari mulutnya. Komponen yang sangat rentan terserang oleh rayap tanah ini adalah pintu, jendela, lantai dari papan kayu, atap, plafon, dan dinding lemari (Subekti, 2019).

Rayap tanah Coptotermess sp memiliki liang kembara yang terbuat dari campuran serasah, feses dan partikel tanah yang dimanfaatkan sebagi sumber cadangan makanan. Rayap jenis ini juga salah satu rayap yang sangat agresif di bandingkan rayap lainnya karena memiliki liang kembara yang lebih panjang.

Rayap merupakan binatang Arthropoda, kelas Insekta, dari ordo Isoptera yang pada perkembangan hidupnya melalui metamorphosa bertahap. Sebaran rayap kini cenderung meluas ke daerah sedang (temperate) yang pada awalnya serangga berada pada daerah tropika dan subtropika (Tarumingkeng, 2001).

Faktor yang mempengaruhi aktivitas rayap di suatu daerah yaitu tanah, tipe vegetasi, ketersediaan air dan faktor iklim. Rayap merupakan mata rantai di dalam ekosistemnya yang menghubungkan siklus biogeochemical (dekomposer bahan organik) yang sangat penting, seperti siklus karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor, serta rayap juga dapat menghasilkan senyawa anti mikroba untuk menghindarinya dari musuh alami. Keahlian rayap dalam melakukan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan mengakibatkan penyebaran rayap di dunia sangat luas. Di daerah tropika rayap dapat ditemukan mulai dari pantai sampai ketinggian 3000 m di dasar permukaan laut. Saat ini rayap menjadi serangga yang mudah ditemukan, hampir di semua tipe ekosistem termasuk di lingkungan pemukiman (Nandika et al., 2003).

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kehangatan, kelembaban lingkungan, dan bahan organik yang terdapat pada tanah yang tinggi (Darmono et al., 2012). Keadaan ini dapat menyebabkan organisme perusak kayu

berkembang dengan baik. Rayap merupakan organisme perusak kayu yang sering ditemukan menyerang material kayu. Rayap merupakan salah satu organisme yang sering ditemui dan termasuk organisme pengurai dalam komponen rantai makanan. Rayap tanah merupakan kelompok rayap yang paling dominan menyebabkan kerugian ekonomis dalam industri perkayuan dan budidaya tanaman. Nandika et al. (2003) Menyatakan, bahwa di Indonesia rayap tanah banyak ditemukan menyerang tanaman kehutanan dan pertanian seperti pohon karet, kelapa, coklat, kelapa sawit, dan pinus.

Yohanes (2009) menyatakan bahwa serangan rayap dapat diklasifikasikan sebagai serangan berat jika serangan sudah mencapai titik tumbuh yang dapat mengakibatkan tanaman mati. Meskipun rayap tanah juga dapat merusak bangunan konstruksi gedung yang berbahan kayu namun rayap sulit dikendalikan karena posisi rayap berasa di dalam tanah dan pada sisa-sisa kayu yang menjadi konsumsi, tempat persembunyian serta tempat perkembangbiakannya (Pradana dan Rurini, 2015).

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 - Mei 2021.

Pengambilan sampel dilakukan di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Uji Kubur sampel dilakukan di Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara (Gambar. 1). Analisis penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara dan Laboratorium Kimia Kayu, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor sampel di kirim.

Gambar 1. Lokasi penguburan contoh uji

Alat dan Bahan

Cabang dan ranting mangrove dengan 5 jenis mangrove yang berbeda yaitu jenis Nyirih (X. granatum), Cingam (S. hydrophyllaceae), Teruntum (L. racemosa), Berombang (S.caseolaris), dan Tengar (C. tagal). Bahan untuk uji kimia yang digunakan adalah NaOH (technical grade), alkohol, safranin, NaOCl, asam asetat glasial, asam trikloroasetat, akuades, etanol, HNO3, HCl, AgNO3,

Phenopthalein (PP), K2Cr2O7, dan H2O2,. Peralatan yang digunakan antara lain neraca analitik, baskom, oven, parutan, kertas saring, pisau, pH meter, piknometer dan peralatan gelas yang biasa digunakan dalam laboratorium, meteran, alat tulis, parang, cangkul, kamera.

Prosedur Penelitian Persiapan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa cabang dan ranting kayu mangrove yang diambil secara acak dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dari kawasan wisata mangrove Lubuk Kertang. Ukuran diameter sampel untuk ranting di bawah 2,54 cm dan untuk diameter cabang dengan ukuran 2,54-3,81 cm dengan usia pohon 1-2 tahun. Masing-masing pohon diambil 1 cabang dan 1 ranting. Setiap cabang dan ranting diolah menjadi sampel untuk uji kimia dengan menjadikan serbuk berukuran 40 - 60 mesh. Sampel uji untuk keawetan alami sebanyak 5 ulangan cabang dan ranting mangrove dengan perlakuan kulit dan tanpa kulit perjenis dengan ukuran panjang 20 cm serta sampel untuk uji sifat fisis sebanyak 5 ulangan cabang dan ranting mangrove dengan perlakuan kulit dan tanpa kulit dengan ukuran panjangnya 2,5 cm.

Pengukuran Sifat Fisis Kerapatan

Untuk mendapatkan nilai kerapatan, contoh uji dengan ukuran 2,5 cm pada 5 jenis cabang dan ranting kayu mangrove kulit dan tanpa kulit dengan 5 ulangan yang ditimbang menggunakan timbangan analitik untuk mendapatkan beratnya, lalu di ukur dimensi contoh uji tersebut. Untuk menghitung kerapatan 5 jenis kayu mangrove dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

...(1) Keterangan:

⍴ = kerapatan (g/m3) m = massa contoh uji (g) v = volume contoh uji (m3)

Berat Jenis

Berat jenis adalah perbandingan antara kerapatan kayu yang didapatkan dengan kerapatan air. Berat jenis dapat dihitung dengan rumus :

... ... (2) Keterangan:

BKO = berat kering oven V kayu = volume kayu Analisis Kadar Kimia

Standar yang digunakan dalam menganalisis kadar kimia adalah standar TAPPI (Technical Analyze of The Pulp and Paper Industry) untuk kelarutan zat ekstraktif.

Pengukuran Kadar Air ( KA) (ASTM 2002)

Analisis ini diawali dengan memasukkan serbuk kayu mangrove yang telah diketahui beratnya. Kemudian dimasukkan kedalam oven yang sudah diatur pada suhu 103 ± 2ºC. Setiap 24 jam, cawan timbang dan isinya dimasukkan ke dalam desikator selama ± 15 menit untuk kemudian ditimbang.

Penimbangan dilanjutkan secara terus-menerus sampai beratnya konstan. Berat serbuk pada keadaan ini disebut berat kering oven (BKO). Besarnya kadar air dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

... ... (3)

Kelarutan Zat Ekstraktif dalam Air Dingin (TAPPI T 207 om-88)

Dua gram serbuk mangrove kering oven dimasukkan ke dalam gelas piala 400 ml dan ditambahkan secara perlahan aquades sebanyak 300 ml air destilata dan dibiarkan selama 48 jam dengan suhu 23 ± 2 ºC. setelah 48 jam, serbuk disaring dengan mengunakan gelas filter yang bersih dan telah diketahui beratnya, serbuk yang telah ditampung di gelas filter dibilas dengan aquades dingin sebanyak 200 ml. Serbuk yang ada di gelas filter dimasukkan dalam oven dengan suhu 103±2 ºC selama 24 jam, lalu dinginkan dalam desikator dan

timbang beratnya. Pengeringan dan penimbangan dilakukan beberapa kali sampai beratnya konstan.

Kadar zat ekstraktif dengan air dingin dihitung dengan persamaan:

... ...(4)

Keterangan :

A = Berat serbuk kering awal (g) B = Berat serbuk kering oven (g)

Kelarutan Zat Ekstraktif dalam Air Panas (TAPPI T 207 om-88)

Dua gram serbuk mangrove kering oven yang dimasukkan kedalam Erlenmayer 200 ml. tambahkan aquades panas (yang mendidih pada temperature 100ºC) sebanyak 100 ml. Sampel kemudian masukkan dalam waterbath mendidih selama 3 jam, air di dalam waterbath dijaga agar tetap di atas batas sampel dengan menambahkan air panas. Serbuk yang telah ditampung di gelas filter dibilas dengan aquades panas sebanyak 200 ml air panas, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 103±2ºC selama 24 jam, lalu didinginkan dalam desikator dan timbang beratnya. Pengeringan dan penimbangan dilakukan beberapa kali sampai beratnya konstan

Kadar zat ekstraktif dengan air panas dihitung dengan persamaan:

... ... (5)

Keterangan :

A = Berat serbuk kering awal (g) B = Berat serbuk kering oven (g)

Kelarutan Zat Ekstraktif dalam NaOH 1% (TAPPI T 212 om -88)

Dua gram serbuk mangrove kering oven dimasukkan ke dalam gelas Erlenmayer 250 ml. Ditambahkan 100 ml larutan NaOH 1% sambil diaduk dan dimasukkan ke dalam waterbath yang airnya telah mendidih selama 1 jam sambil diaduk setiap 5, 10, 15, dan 25 menit reaksi. Kemudian, sampel disaring dan dicuci dengan menggunakan air panas dan ditambahkan 50ml asam asetat 10%

sampel dicuci kembali dengan air panas sampai bebas asam kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 103±2ºC selama 24 jam, lalu didinginkan dalam desikator dan timbang beratnya. Pengeringan dan penimbangan dilakukan beberapa kali sampai beratnya konstan.

Kadar zat ekstraktif dengan air panas dihitung dengan persamaan:

... ... (6)

Keterangan :

A = Berat serbuk kering awal (g) B = Berat serbuk kering oven (g)

Kelarutan Zat Ekstraktif dalam Etanol Benzena (1:2) (TAPPI T 204 om-88) Serbuk sebanyak 10 g dimasukkan ke dalam timbel kertas yang telah diketahui beratnya, lalu timbel tersebut dimasukkan ke dalam soxlet dan diekstraksi dengan larutan etanol : benzena (1: 2) sebanyak 300 ml selama 6-8 jam. Kemudian serbuk dicuci dengan larutan etanol dan diangin-anginkan lalu dikeringkan dalam oven dengan suhu 103±2ºC selama 24 jam. Pengeringan dan penimbangan dilakukan beberapa kali sampai beratnya konstan

Kadar zat ekstraktif yang terlarut dalam etanol-benzena (1:2) dihitung dengan persamaan:

... ...(7)

Keterangan :

A = Berat serbuk kering awal (g) B = Berat serbuk kering oven (g)

Holoseluosa (Browning 1967)

Serbuk sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml lalu ditambahkan 80 mL akuades, 1 gram natrium klorida, dan 0.5 mL asam asetat glasial kemudian dipanaskan pada penangas air dengan suhu 70˚C. Permukaan air pada penangas air harus dijaga agar tidak lebih tinggi dari permukaan larutan

dalam labu Erlenmeyer. Sampel ditambahkan 1 gram natrium klorida dan 0.5 mL asam asetat setiap interval pemanasan selama 1 jam yang dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah itu sampel disaring dengan menggunakan gelas filter dan dicuci dengan air panas. Sampel ditambahkan dengan 25 mL asetat 10% lalu dicuci kembali dengan air panas hingga bebas asam. Setelah itu sampel dimasukkan oven pada suhu 103±2ºC hingga beratnya konstan kemudian ditimbang. Kadar holoselulosa dihitung dengan persamaan:

... ... (8)

Keterangan :

A = Bobot holoselulosa (g) B = Bobot kering sampel (g) Alpa Selulosa (TAPPI 203 os-74)

Sebanyak 2 gram serbuk selulosa dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 300 mL dan ditambahkan 16 mL NaOH 17,5% dengan suhu 20ºC. Sampel ditekan- tekan untuk menyempurnakan reaksi untuk setiap 5, 10, dan 15 menit pertama ditambah 5mL NaOH 8% penyaringan diusahakan dalam waktu 5 menit. Setelah penyaringan sampel dibias dengan 40 mL CH3COOH 10% dan dibilas dengan air destilata sampai bebas asam sampel dioven pada suhu 103±2ºC hingga beratnya konstan dan ditimbang. Kadar alfa selulosa dihitung dengan persamaan :

... ... (9) Keterangan :

A = Bobot alfa-selulosa (g) B = Bobot kering sampel (g) Selulosa (TAPPI T 9 m-54)

Serbuk mangrove bebas ekstraktif ditimbang 2 gram dari holoselulosa, kemudian dipanaskan di dalam gelas piala 500 ml dengan 200 ml H2SO4 1,3%

selama 2 jam pada air mendidih di penangas air, air menguap harus selalu diganti.

Setelah 2 jam campuran disaring lewat Fritte dan bagian yang tidak larut

(selulosa) pertama kali dicuci degan 150ml aquadest dilanjutkan sampai netral (dengan lakmus). Bila telah netral dilanjutkan dengan etanol. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 103±2ºC sampai berat tetap. Hitung kadar selulosa dalam % berdasarkan berat serbuk yang telah di ekstraksi sebelumnya.

... ...(10)

Keterangan :

A = Bobot selulosa (g) B = Bobot kering sampel (g) Hemiselulosa

Kadar hemiselulosa dihitung dengan mengurangi kadar holoselulosa dengan kadar selulsoa yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya.

...(11)

Lignin (TAPPI T 222 om -88)

Satu gram serbuk mangrove bebas ekstraktif (kering oven) di masukkan ke dalam gelas piala 100 ml, kemudian letakkan dalam waterbath dengan suhu 2±10ºC. tambahkan asam sulfat 72 % sebanyak 15 ml sedikit demi sedikit dengan mengunakan buret terus diaduk, temperature dalam waterbath dengan suhu 2±10 selama disperse dilakukan. Ditutup gelas piala dengan penutup kaca dan dimasukkan ke dalam waterbath yang bertemperature 20±10ºC dan aduk secara teratur selama 2 jam. Erlenmayer 100 ml diisi dengan 300-400 ml aquades panas lalu pindahkan serbuk dari gelas piala ke erlenmayer. Selanjutnya bilas dan encerkan dengan aquades hingga volume mencapi 575 ml ( konsentrasi asam sulfat menjadi 3 %). Dididihkan dengan hot plate selama 4 jam dan bila air dalam elenmayer berkurang tambahkan air panas. Saring mengunakan gelas filter bersih dan telah diketahui beratnya. Kemudian bilas dengan air panas hingga bebas asam (dicek dengan pH Indikator). Gelas filter dan serbuk kayu mangrove dimasukkan dalam oven dengan temperature 103±2ºC selama 24 jam. Dinginkan dalam desikator, kemudian timbang beratnya.

... ... (12)

Keterangan :

A = Bobot lignin (g)

B = Bobot kering sampel (g) Kadar Abu (TAPPI T 211 om-85)

Sebanyak 2 gram serbuk mangrove yang telah bebas ekstraktif dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah dioven pada suhu 103±2ºC selama 24 jam dan telah diketahui beratnya, lalu dioven pada suhu 600ºC hingga hanya tersisa abu, lalu abu tersebut ditimbang. Kadar abu dapat dihitung dengan persamaan:

... ... (13)

Keterangan : A = Berat abu (g)

B = Berat kering sampel (g)

a. Penentuan Berat Kering Tanur zat kayu (BKT zk)

Timbang piknometer kering lalu ambil sebanyak 2 gram serbuk kayu kemudian masukkan ke dalam piknometer dan ditimbang. Tentukan berat serbuk dalam piknometer

... ... (14) Keterangan :

S = Berat serbuk dalam piknometer PS = Berat piknometer dan serbuk P = Piknometer kering

Timbang cawan alumunium tambahkan sebanyak 2 gram serbuk kayu dari jenis yang sama dengan sebelumnya kemudian masukkan ke dalam cawan dan kering tanurkan kemudian ditimbang. Tentukan KA serbuk dan BKT zk

... (15) Keretangan :

C = Cawan aluminium CS = Berat cawan dan serbuk CSKT = Berat kering tanur

... ... (16) Keterangan :

BKTzk = Berat kering tanur zat kayu S = Berat serbuk dalam piknometer KA = Kadar air serbuk

b. Penentuan Volume Serbuk

Serbuk pada pengujian sebelumnya dibasahkan dan tutup dengan plastik atau alumunium foil dan diamkan selama 24-48 jam. Tambahkan air sampai sekitar 2/3 dari piknometer dan biarkan hingga keseluruhan serbuk tenggelam kemudian tambahkan air sampai batas tanda tera dan ditimbang. Kosongkan piknometer, bilas sampai tidak ada serbuk yang tersisa Isi air sampai tanda tera dan timbang. Tentukan volume serbuk dan BJ zk

... ... (17) Keterangan:

PA = Berat air dalam piknometer P = Berat Piknometer kering

PSKTA = Berat air dan serbuk dalam piknometer

... ... (18) Keterangan

BKT zat kayu = Berat kering tanur zat kayu Vol serbuk = Volume serbuk

Pengujian Keawetan Kayu Pembuatan contoh uji

Sampel yang digunakan yaitu cabang dan ranting 5 jenis kayu mangrove yang dipotong menjadi ukuran panjang 20 cm pada setiap masing-masing jenis cabang dan ranting 5 jenis mangrove dengan kulit dan tanpa kulit.

Pengujian Keawetan Kayu

Pengujian dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode uji kubur (grave yard test). Peletakan contoh uji menggunakan metode probabily sampling dengan teknik pengambilan sampel simpel random sampling, sebelum dioven contoh uji ditimbang berat awal, kemudian contoh uji dikeringovenkan dengan suhu 103±2ºC hingga beratnya konstan untuk mendapatkan Berat Kering Oven (BKO) sebelum pengujian.

Pengamatan

Lama waktu pengujian atau pengumpanan bahan uji adalah 100 hari.

Setelah pengumpanan contoh uji diambil dan dibersihkan dari tanah yang menempel. Kemudian contoh uji di kering ovenkan pada suhu 103±2 ºC hingga konstan sehingga diperoleh berat kering setelah pengujian (BKO2). Parameter yang diamati yaitu kehilangan berat dan persen kerusakan. Persentase kehilangan berat contoh uji dihitung berdasarkan rumus berikut:

... ... (19)

Keterangan:

K = Kehilangan berat (%)

BKO1 = Berat kayu kering tanur sebelum diumpankan (gr) BKO2 = Berat kayu kering tanur setelah diumpankan (gr)

Berdasarkan (Badan Standardisasi Nasional, 2006) skala ketahanan kayu terhadap serangan rayap tanah adalah pada tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi ketahanan kayu terhadap rayap tanah berdasarkan kehilangan berat (Badan Standardisasi Nasional, 2006).

Kelas Kehilangan Berat (%) Tingkat ketahanan kayu

I <3,52 Sangat tahan

II 3,52-7,50 Tahan

III 7,30-10,96 Sedang

IV 10,96-18,94 Buruk

V 18,94-31-89 Sangat Buruk

Tabel 2. Penilaian visual grave yard test (Sornnuwat, 1996)

Kelas Penilaian Kualitatif Penilaian Kuantitatif

Nilai

Tingkat Serangan Ketarangan

A Tidak diserang Kayu tidak diserang (0%) 0

B Sedikit terserang Terdapat serangan rayap seperti bekas- bekas gigitan dengan kedalaman 12,5 %

1-10

C Serangan ringan Terdapat saluran dengan kedalaman 25 % 11-20 D Serangan berat Terdapat saluran nyata sampai kedalaman

37,5 %

21-30

E Serangan hancur Serangan mencapai kedalaman >50% dari kayu utuh

31-40

Model penguburan contoh uji

Model penguburan contoh uji sampel keawetan kayu yang telah dipotong dengan ukuran panjang 20 cm kemudian ditanam di dalam tanah hingga disisakan 5 cm bagian atas permukaan tanah dengan jarak antara contoh uji yang satu dengan yang lainnya 50 cm.

Gambar 2. Model penguburan contoh uji

Permukaan tanah 5 cm

15 cm

50 cm 50 cm

Gambar 3. Denah lokasi uji kubur tanpa kulit CC

3

CN 5

CTR 5

CTR 2 CTR

4

CTN 2

CTN 1

CTN 5 CN

1 CTR

1

RN 5

RTN 3

RC 1

RTR 2 RB

4

RB 5

CN 4

RB 2 RB

1 CN

3

RTN 5

RTR 4

RC 3

RB 3 RN

3

RC 5

RTR 3

CC 2 RTN

2 RTR

5

RTN 4

RN 4

CTR 3

RN 1 RC

4

RTN 1

RC 2

CC 4 RN

2 RTR

1 CTN

4

CC 1

CB 3

CB 4 CC

5

CB 1

CB 5

CTN 3 CB

2 CN

2