1

PENELITIAN

PERBEDAAN EFEKTIVITAS PROGRESSIVE MUSCLE

RELAXATION DENGAN SLOW DEEP BREATHING

EXERCISE TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH

PADA HIPERTENSI DERAJAT I DI KOTA DENPASAR

dr. NilaWahyuni, M.Fis

Ari Wibawa, SST.Ft, M.Fis

Ni LuhNopiAndayani, SST.Ft, M.Fis

I Made NikoWinaya, SST.Ft, SKM, M.Fis

dr. Indira VidiariJuhanna

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN

TINGGI PROGRAM STUDI FISIOTERAPI FAKULTAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat saat ini mengikuti perkembangan jaman, terutama dalam hal gaya hidup yang lebih modern. Kemajuan teknologi mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam mempermudah seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat yang cenderung kurang sehat, seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan cepet saji, merokok, minum-minuman beralkohol dan kurang berolahraga.

Gaya hidup masyarakat saat ini bertolak belakang dengan pernyataan dari Departemen Kesehatan. Depatemen kesehatan, (2009) menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal tersebut merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang kesehatan tahun 2009.

yaitu 140 mmHg atau lebih dan diastolik 90 mmHg atau lebih, berdasarkan pemeriksaan minimal 2 kali atau lebih dalam waktu yang berbeda (LeMone & Burke, 2008).

Organisasi kesehatan Dunia (WHO) menyatakan dari seluruh populasi dunia, angka kejadian hipertensi cukup tinggi dan diperkirakan mampu menyebabkan 7,5 juta kematian dan sekitar 12,8% dari seluruh angka kematian. Data WHO 2013 menunjukkan prevalensi penderita hipertansi usia 25 tahun dan lebih mencapai 40% (Cahyani, 2014). Departemen Kesehatan RI menyatakan, prevalensi pasien hipertensi adalah sekitar 31,7%, dimana hanya 2% dari 31,7% penduduk yang sudah mengetahui memiliki hipertensi dan 0,4% kasus yang minum obat hipertensi (Departemen Kesehatan, 2012). Kebanyakan penderita hipertensi baru menyadarinya setelah mengalami komplikasi seperti kerusakan organ-organ tubuh yang bersifat vital, sehingga hipertensi sering disebut “silent killer” (Hamarno, 2010).

Hipertensi yang tidak terkontrol dan tanpa perawatan yang tepat dapat menimbulkan komplikasi seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Kedua penyakit ini merupakan penyakit dengan angka mortalitas yang tinggi bagi penduduk dunia (Cahyani, 2014). Komplikasi pada penderita hipertensi mengarah pada komplikasi kronis yang mengindikasikan pasien untuk menerima perawatan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kecemasan dan stres pada pasien (Smeltzer, et al ., 2008).

atau kondisi lingkungan yang membahayakan. Jika dibandingkan, pada usia produktif kejadian stres lebih banyak dijumpai dari pada usia anak-anak, remaja maupun lansia. Banyaknya tuntutan hidup dan konflik mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya stres (Dewi, 2014). Stres, secara fisiologis akan mengendalikan sistem neuroendrokrin yaitu sistem simpatis dan sistem korteks adrenal melalui aktifasi hipotalamus. Sistem saraf simpatis memberikan respon terhadap impuls saraf dari hipotalamus yaitu dengan mengaktivasi berbagai organ dan otot polos yang berada di bawah pengendaliannya, salah satunya meningkatkan kecepatan denyut jantung. Sistem saraf simpatis juga memberi sinyal ke medula adrenal untuk melepaskan epinefrin dan norepinefrin ke aliran darah (Sherwood, 2010). Stimulasi aktivitas saraf simpatis akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung sehingga akan mempengaruhi perubahan tekanan darah menjadi meningkat secara tidak menentu (Dewi, 2014).

jiwa dan organ dalam tubuh manusia benar-benar merasakan ketenangan dan kenyamanan yang kemudian akan menekan sistem saraf simpatis sehingga terjadi penurunan produksi hormon epinefrin dan norepinefrin (Cahyani, 2014).

Teknik relaksasi pada tekanan darah tinggi telah dikatakan memiliki efek positif yang telah di buktikan oleh Dickinson, et al (2008) menyampaikan 60-90 % klien yang konsultasi ke dokter keluarga yang terkait dengan stres sebagian besar memiliki tekanan darah tinggi. Manajemen stres dengan teknik relaksasi dianggap penting sebagai pengobatan hipertensi, salah satunya adalah relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif atau Progressive Muscle Relaxation (PMR) merupakan salah satu metode relaksasi sederhana yang melalui dua proses yaitu menegangkan dan merelaksasikan otot tubuh. PMR merupakan latihan yang dapat dilakukan secara mandiri sehingga mempermudah seseorang untuk melakukan latihan tanpa perlu bantuan dari orang lain. Selain itu teknik latihan dari PMR juga dapat dilakukan dalam posisi duduk maupun tidur sehingga dapat dilakukan dimana saja (Kumutha, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kumutha (2014) di India, PMR dikatakan efektif untuk menurunkan stres dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Selain PMR intervensi relaksasi lainya yaitu Slow Deep Breathing exercise.

meningkatkan aktivitas tubuh, sedangkan respons parasimpatis lebih banyak menurunkan aktivitas tubuh sehingga dapat menurunkan aktivitas metabolik (Velkumary dan Madanmohan, 2004).

Hal ini yang mendasari penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang Perbedaan Efektivitas Progressive Muscle Relaxation Dengan Slow Deep Breathing Exercise Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Hipertensi Derajat I.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah Progressive Muscle Relaxation efektif menurunkan tekanan darah pada hipertensi derajat I?

2. Apakah Slow Deep Breathing Exerciseefektif menurun kan tekanan darah pada hipertensi derajat I?

3. Apakah ada perbedaan Efektivitas Progressive Muscle Relaxation Dengan Slow Deep Breathing Exercise Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Hipertensi Derajat I?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk membuktikan apakah Progressive Muscle Relaxation efektifmenurunkan tekanan darah pada hipertensi derajat I.

2. Untuk membuktikan apakah Slow Deep Breathing Exercise efektif menurunkan tekanan darah pada hipertensi derajat I.

3. Untuk membuktikan Apakah ada perbedaan efektivitas Progressive Muscle Relaxation Dengan Slow Deep Breathing Exercise Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Hipertensi Derajat I.

1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Keilmuan

1. Mengetahui dan memahami tentang proses terjadinya hipertensi dan peranan tindakan fisioterapi dalam penatalaksanaan non-farmakologis hipertensi derajat I.

2. Membuktikan adakah perbedaan efektivitas Progressive Muscle Relaxation Dengan Slow Deep Breathing Exercise Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Hipertensi Derajat I.

1.4.2 Institusi Pendidikan

1. Digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas hal yang sama.

1.4.3 Praktisi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tekanan Darah

2.1.1 Definisi

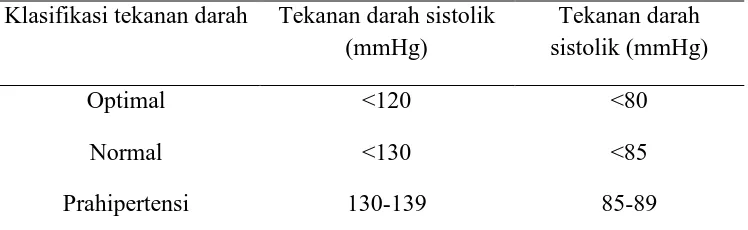

Tekanan darah adalah kekuatan darah untuk menekan dinding pembuluh darah(American Heart Association, 2012). Tekanan darah juga didefinisikan sebagai kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan dari jantung (Potter dan Perry, 2005).Saat jantung berdetak terjadi kontraksi pada otot jantung untuk memompa darah keseluruh tubuh. Tekanan tertinggi saat ventrikel berkontraksi disebut dengan tekanan darah sistolik dan tekanan darah saat jantung beristirahat disebut dengan tekanan darah diastolik (Ariyani, 2011). Tekanan sistolik dan diastolik inilah yang diukur ketika memeriksa tekanan darah.Tekanan sistolik dan diastolik bervariasi untuk tiap individu, namun menurut Divine (2012) tekanan darah orang dewasa diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu:

Tabel 2. 1 Klasifikasi tekanan darah(Divine, 2012) Klasifikasi tekanan darah Tekanan darah sistolik

(mmHg)

Tekanan darah sistolik (mmHg)

Optimal <120 <80

Normal <130 <85

Hipertensi tahap I 140-159 90-99

Hipertensi tahap II 160-179 100-109

Hipertensi tahap III >180 >110

2.1.2 Fisiologi Tekanan Darah

Aliran darah mengalir pada sistem sirkulasi karena perubahan tekanan dari daerah yang tekanannya tinggi ke daerah yang tekanannya rendah. Tekanan darah dinyatakan dalam millimeter air raksa (mmHg) karena manometer air raksa merupakan rujukan baku untuk pengukuran tekanan darah (Guyton & Hall, 2008). Tekanan darah menggambarkan interelasi dari curah jantung, tahanan vaskuler perifer, volume darah dan elastisitas arteri (Hamarno, 2010).

Curah jantung merupakan volume darah yang di pompa oleh tiap ventrikel per menit dan dipengaruhi oleh volume sekuncup (volume darah yang di pompa ventrikel per detik) dan frekuensi jantung. Tekanan darah tergantung pada curah jantung dan tahanan vaskuler perifer. Jika curah jantung meningkat, darah yang dipompakan terhadap dinding arteri lebih banyak dan menyebabkan tekanan darah naik. Curah jantung dapat meningkat sebagai akibat dari peningkatan frekuensi jantung, kontraktilitas yang lebih besar dari otot jantung atau peningkatan volume darah (Hamarno, 2010).

mengatur aliran darah bagi kebutuhan jaringan lokal. Tonus otot vaskuler dan diameter pembuluh darah dapat mempengaruhi tahanan pembuluh darah perifer. Semakin kecil lumen pembuluh darah maka semakin besar tahanan vaskuler terhadap aliran darah.Resistensi tergantung pada tiga faktor yaitu viskositas (kekentalan) darah, panjang pembuluh dan diameter pembuluh darah (Guyton & Hall, 2008).

2.1.3 Mekanisme Reflex Untuk Mempertahankan Tekanan Arteri Normal

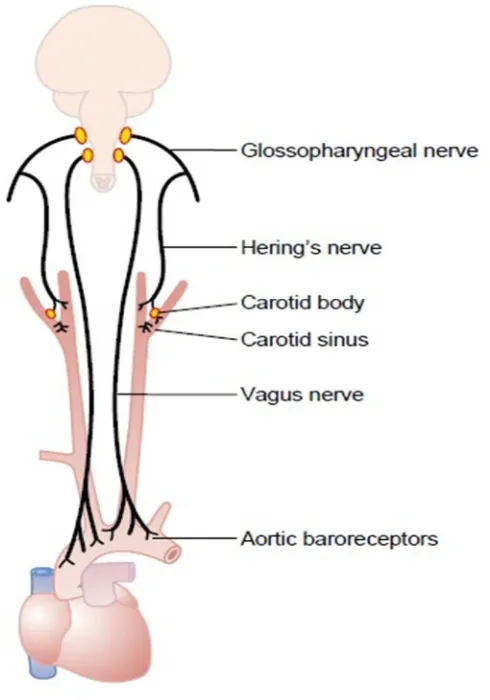

Baroreseptor lebih banyak merespon terhadap tekanan yang berubah cepat daripada tekanan yang menetap (Guyton & Hall, 2008).

Gambar 2. 1 Sistem baroreseptor untuk mengendalikan tekanan arteri (Sumber: Guyton & Hall, 2008)

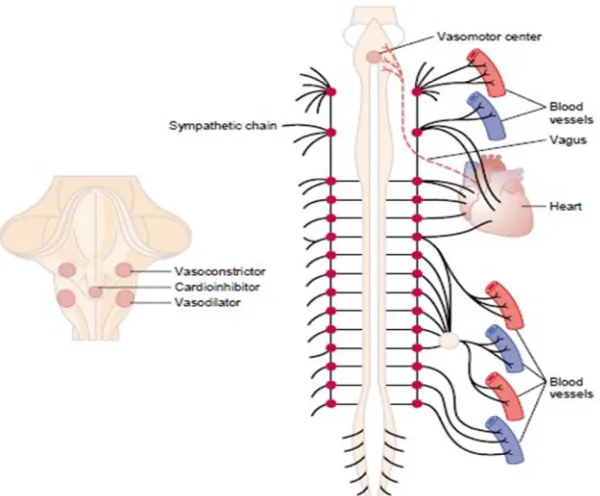

Sistem pengaturan tekanan arteri oleh vasomotor, bagian lateral dari pusat vasomotor mengirimkan impuls eksitasi melalui serabut saraf simpatis ke jantung bila tubuh perlu untuk menaikkan frekuensi serta kontraktilitas jantung. Sedangkan bila tubuh perlu untuk menurunkan pompa jantung, maka medial pusat vasomotor mengirimkan sinyal ke nucleus motoric dorsalis nervus vagus yang kemudian mengirimkan impuls parasimpatis melalui nervus vagus ke jantung untuk menurunkan frekuensi dan kontraktiltas jantung. Oleh karena itu pusat vasomotor dapat meningkatkan atau menurunkan aktivitas jantung. Frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung biasanya meningkat saat terjadi vasikontriksi dan biasanya menurun pada saat vasokontriksi dihambat (Guyton & Hall, 2008).

Gambar 2. 2 Area di otak yang berperan penting dalam pengaturan sirkulasi oleh saraf.

2.1.4 Pengukuran Tekanan Darah

Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah sphygmomanometer. Sphygmomanometer ada tiga jenis, ada yang jenis air raksa, aneroid dan jenis digital. Tekanan darah diukur dalam satuan milimeter air raksa (mmHg) (Palmer, 2007). Tekanan darah diukur dan dicatat dengan menggunakan tekanan sistolik dan diastolik dari pasien. Mengukur tekanan darah sangat penting dilakukan sebelum, pada saat latihan dan sesudah memberikan latihan kepada pasien untuk melihat adanya respon dari latihan yang diberikan (Lippincott & Wilkins, 2009). Posisi saat melakukan pengukuran tekanan darah adalah punggung dan kaki pasien harus didukung, kaki tidak menyilang, dan kaki bertumpu pada permukaan yang keras. Lengan yang akan diukur harus dibebaskan dari pakaian atau dilonggarkan agar tidak mengganggu aliran darah dan posisi manset sejajar dengan jantung. Manometer ditaruh sejajar di tingkat mata praktisi kesehatan yang melakukan pengukuran. Penempatan manset harus ditempatkan pada lengan yang bebas dari pakaian dan kira-kira 2 cm diatas lipatan siku, dengan garis tengah kantong diatas arteri brakialis. Pemasangan harus pas tetapi tetap memungkinkan 2 jari untuk masuk di bawah manset (Adhitya, 2014).

tingkat 20 sampai 30 mmHg di atas tekanan nadi-obliterasi. Kemudian menurunkan manset pada tingkat 2 mmHg per detik dibarengi mendengarkan suara korotkoff. Saat manset mengempis, aliran darah bergejolak melalui arteri brakialis menghasilkan serangkaian suara(Lippincott & Wilkins, 2009).

Ada 5 fase untuk menentukan dan mencatat tekanan darah, tahap pertama ditandai dengan jelas, suara ketukan yang berulang, bertepatan dengan kemunculan denyut nadi yang diraba. Kemunculan awal suara fase pertama sama dengan tekanan darah sistolik. Selama fase kedua, murmur terdengar dalam sadapan yang telah terdengar. Fase ketiga dan keempat, perubahan diredam saat ketukan suara sedang berlangsung (biasanya dalam 10 mmHg dari tekanan diastolik yang sebenarnya) sebagai pengukuran tekanan mendekati tekanan diastolik. Fase kelima benar-benar tidak ada sebuah suara, ini menunjukkan hilangnya suara dan sama dengan tekanan darah diastolik. Untuk memastikan diastole yang telah tercapai, kempiskan tekanan manset dengan tambahan 10 mmHg melampaui korotkoff suara kelima. Lakukan minimal dua pengukuran tekanan darah pada interval minimal 1 menit. Catat rata-rata pengukuran sebagai tekanan darah (Lippincott & Wilkins, 2009).

diastolik yang sebenarnya) sebagai pengukuran tekanan mendekati tekanan diastolik. Fase kelima benar-benar tidak ada sebuah suara, ini menunjukkan hilangnya suara dan sama dengan tekanan darah diastolik. Untuk memastikan diastole yang telah tercapai, kempiskan tekanan manset dengan tambahan 10 mmHg melampaui korotkoff suara kelima. Lakukan minimal dua pengukuran tekanan darah pada interval minimal 1 menit. Catat rata-rata pengukuran sebagai tekanan darah (Lippincott & Wilkins, 2009).

2.2 Hipertensi

2.2.1 Definisi

2.2.2 Etiologi

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua jenis yaitu (Cahyani, 2014):

1. Hipertensi esensial atau hipertensi primer, merupakan hipertensi yang penyebabnya tidak jelas. Sekitar 90% penderita hipertensi termasuk kedalam hipertensi esensial. Kelainan hemodinamik utama pada hipertensi esensial adalah peningkatan resistensi perifer. Penyebabnya bersifat multi faktor, yang terdiri dari genetik dan lingkungan. Faktor genetik sangat mempengaruhi kepekaan terhadap natrium, kepekaan terhadap stres, reaktivitas pembuluh darah terhadap vasokonstriktor, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk faktor lingkungan yaitu diet, kebiasaan merokok, stres emosi, obesitas dan lain-lain.

2. Hipertensi sekunder adalah hipertensi dengan penyebab yang diketahui. Sekitar 5-10% penderita hipertensi mengalami hipertensi sekunder yang penyebabnya adalah penyakit ginjal dan sekitar 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu. Penyebab hipertensi sekunder lainnya adalah feokromositoma yaitu tumor pada kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon epinefrin dan noreprinefrin, namun kasus ini jarang ditemukan.

2.2.3 Patofisiologi

ventrikel per menit. Curah jantung dipengaruhi oleh dua faktor penentu yaitu kecepatan denyut jantung (denyut per menit) dan volume sekuncup (volume darah yang dipompa per denyut)(Haryati, 2011).

Mekanisme yang mengontrol kontraksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula batang otak. Bermula dari jaras saraf simpatis di pusat vasomotor ini, kemudian berlanjut ke bawah ke medula spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Serat saraf simpatis mempersarafi otot polos arteriol di seluruh tubuh, kecuali di otak. Noradrenalin yang dikeluarkan dari ujung-ujung saraf simpatis berikatan dengan reseptor adrenergik α di otot polos vaskuler sehingga menimbulkan

Gambar 2. 3 Persarafan simpatis pada sirkulasi sistemik (Sumber: Guyton& Hall, 2008)

Secara khusus, adrenalin selain berikatan dengan reseptor α, juga berikatan

dengan reseptor β2 yang terdapat di arteriol jantung dan otot rangka. Pengaktifan reseptor β2 menimbulkan vasodilatasi. Selama aktivitas simpatis, adrenalin yang

dikeluarkan berikatan dengan reseptor β2 di jantung dan otot rangka untuk

memperkuat mekanisme vasodilator lokal di jaringan-jaringan ini, sementara arteriol di tempat lain seperti saluran pencernaan dan ginjal yang hanya dilengkapi oleh reseptor α, tidak berespons terhadap adrenalin. Dengan demikian, arteriol di

tubulus ginjal, menyebabkan volume intavaskular. Semua faktor tersebut cenderung nyebabkan keadaan hipertensi (Cahyani, 2014).

2.2.4 Faktor Risiko

Faktor risiko terjadinya hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi (LeMone & Burke, 2008)

a. Riwayat Keluarga

Hipertensi dihasilkan dari banyak gen dan faktor dalam seseorang dalam suatu keluarga yang menderita hipertensi. Faktor genetik membuat keluarga menderita hipertensi berkaitan dengan peningkatan jumlah sodium di intraseluler dan penurunan rasio potasium dan sodium. Pasien dengan kedua orangtuanya menderita hipertensi lebih besar risikonya terjadi pada usia muda.

b. Usia

Hipertensi pada umumnya muncul antara usia 30-50 tahun. Angka kejadian meningkat pada usia 50-60 tahun. Studi epidemiologi menyatakan prognosis lebih buruk apabila pasien menderita hipertensi pada usia muda.

c. Jenis Kelamin

memiliki tekanan darah tinggi. Hal ini juga menyebabkan risiko wanita untuk terkena penyakit jantung menjadi lebih tinggi (Miller, 2010). Risiko kejadian hipertensi antara usia 55-74 tahun hampir sama, setelah usia 74 tahun wanita lebih besar resikonya.

d. Etnik

Angka kematian pada hipertensi orang dewasa, berturut-turut terjadi paling rendah pada wanita kulit putih yaitu 4,7%, pria kulit putih 6,3%, pria kulit hitam 22,5%, dan yang paling tinggi adalah wanita kulit hitam yaitu 29,3%. Alasan peningkatan pada wanita berkulit hitam itu tidak jelas, tetapi peningkatan ini didukung oleh tanda jumlah rennin yang lebih rendah, sensitivitas vasopresin lebih tinggi, pemasukan garam lebih tinggi dan stres lingkungan yang lebih tinggi.

2. Faktor yang dapat dimodifikasi (LeMone & Burke, 2008):

a. Stres

b. Kegemukan

Hipertensi dan obesitas memiliki hubungan yang erat. 50% individu dengan obesitas mengalami peningkatan tekanan darah. Mekanisme terjadinya hipertensi pada kasus obesitas belum sepenuhnya dipahami, tetapi telah diketahui bahwa pada orang yang mengalami obesitas terdapat peningkatan volume plasma dan curah jantung yang akan meningkatkan tekanan darah (Angraini, 2014).Indeks masa tubuh (IMT) yang normal adalah 18,5-24,9 kg/m2. Penurunan berat badan 10 kg dapat menurunkan tekanan darah sistolik 5-20 mmHg.

c. Zat Makanan

Mengkonsumsi asupan tinggi sodium dapat menjadi fakrot penting terjadinya hipertensi. Diet tinggi garam mungkin merangsang pengeluaran hormon natriuretik yang secara tidak langsung meningkatkan tekanan darah. Muatan sodium juga merangsang mekanisme vasopresor dalam sistem saraf pusat.

d. Penyalahgunaan Zat

2.2.5 Manifestasi Klinik

Tidak ada manifestasi klinik yang dirasakan oleh pasien pada tahap awal perkembangan hipertensi. Kadang-kadang tekanan darah akan naik dan jika tidak dilakukan pemeriksaan dengan rutin, maka pasien tidak sadar tekanan darahnya meningkat. Jika hal tersebut tidak terdiagnosa maka tekanan darah akan meningkat terus menerus dan muncul manifestasi klinik. Pasien akan melaporkan keluhan seperti nyeri kepala yang menetap, kelelahan, pusing, berdebar-debar dan penglihatan kabrur (Black & Hawk, 2005). Dapat pula terjadi perubahan retina akibat perdarahan dan eksudat, penyempitan arteri dan infark kecil sampai terjadi edema pupil pada hipertensi yang berat. Penyakit arteri koronaria seperti angina pectorisdan infark myokard juga dapat terjadi sebagai konsekuensi adanya hipertensi. Hopertropi ventrikel kiri juga dapat terjadi sebagai akibat peningkatan kerja ventrikel melawan tekanan sistemik yang meningkat, gagal jantung, kerusakan ginjal dan gangguan vaskuler di otak juga dapat terjadi (Hamarno, 2010).

2.2.6 Penatalaksanaan

Penatalaksanaan hipertensi bertujuan untuk mengembalikan tekanan darah agar mendekati normal dan meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. Penatalaksanaan hipertensi meliputi terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis.

Terapi farmakologi yaitu obat antihipertensi yang dianjurkan oleh JNC VII yaitu diuretik, beta blocker, calcium channel blocker, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI), Angiotensin II Receptor Blocker(ARB) (Aziza, 2008).

a. Diuretik

Diuretik bekerja dengan menghambat reabsorpsi Natrium Chlorida (NaCl) di tubulus ginjal. Penurunan awal curah jantung karena penurunan volume plasma dan volume cairan ekstra seluler.

b. Penghambat Adrenergic

Penghambat adrenergic merupakan sekelompok obat yang terdiri dari alfa-blocker, beta blocker, dan alfa-beta-blocker. Beta-blocker bekerja dengan menurunkan denyut jantungdengan menurunkan curah jantung dan kontraktilitas otot jantung, menghambat pelepasan renin ginjal dan meningkatkan sensitifitas barorefleks. Sedangkan alfa-blocker bekerja menurunkan aliran balik vena tetapi tidak menyebabkan takikardi. Curah jantung tetap atau meningkat dan volume plasma biasanya tidak berubah. Karena efek antihipertensi alfa-blocker didasarkan pada vasodilatasi arteriol perifer maka lebih efektif pada pasien dengan aktivitas simpatis kuat.

c. ACE Inhibitor

Aktivitas renin plasma meningkat, kadar angiotensin II dan aldosteron menurun, volume cairan menurun dan terjadi vasodilatasi.

d. Calcium Channel Blocker(CCB)

CCB menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel melalui channel-L. CCN dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu non-dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Golongan non-non-dihidropiridin mempengaruhi sistem konduksi jantung dan cenderung melambatkan denyut jantung, efek hipertensinya melalui vasodilatasi perifer dan penurunan resistensi perifer sedangkan golongan dihidropiridin terutama bekerja pada arteri.

e. Angiotensin Receptor Blocker (ARB)

ARB bekerja seperti ACE-I, yaitu mengganggu sistem RAA. Golongan ini menghambat ikatan angiotensin II pada salah satu reseptornya. ARB lebih aman dan tolerable dibandingkan ACE-I.

2. Terapi nonfarmakologis

a. Penurunan berat badan

Hipertensi dan obesitas memiliki hubungan yang erat. 50% individu dengan obesitas mengalami peningkatan tekanan darah. Indeks masa tubuh (IMT) yang normal adalah 18,5-24,9 kg/m2. Penurunan berat badan 10 kg daapt menurunkan tekanan darah sistolik 5-20 mmHg. Maka dari itu manajemen berat badan sangat penting dalam mengontrol tekanan darah.

b. Modifikasi diet lemak dan sodium

Diet lemak dapat menurunkan lemak jenuh dan meningkatkan lemak tak jenuh sehingga memberikan dampak penurunan tekanan darah tetapi juga menurunkan tingkat kolesterol. Rekomendari DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertentsion) bahwa diet yang dianjurkan adalah kaya buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan makanan rendah lemak. Hampir 40% orang dengan hipertensi peka terhadap sodium. Diet garam 2,4gram atau 6 gram bisa menurunkan tekanan darah sistolik 2-8 mmHg. Pembatasan sedang pemasukan sodium (6 gram) dapat menurunkan tekanan darah pada beberapa kasus hipertensi tingkat 1.

c. Aktivitas fisik

menurunkan tekanan darah sistolok 4-9 mmHg. Tekanan darah dapat diturunkan dengan aktifitas sedang seperti aerobik dan jalan cepat.

d. Pembatasan alkohol dan kafein

Konsumsi lebih dari 30 cc perhari meningkatkan risiko hipertensi. Menghindari konsumsi alkohol dapat menurunkan teknan darah sistolik 2-4 mmHg. Kafein dapat memacu jantung untuk bekerja lebih cepat sehingga lebih banyak mengalirkan cairan pada setiap detiknya.

e. Berhenti merokok

Nikotin yang terdapat dalam rokok dapat meningkatkan jumlah nadi dan menghasilkan vasokontriksi perifer yang mana tekanan darah dapat meningkat dalam waktu pendek atau setelah merokok. Dengan tidak merokok maka hal tersebut dapat di cegah.

f. Teknik relaksasi

Berbagai terapi relaksasi seperti relaksasi otot progresif, meditasi transcendental, yoga, biofeedback dan psikoterapi dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi.

2.3 Stres dan Hipertensi

bersifat sangat individual sehingga bagi seseorang suatu stres belum tentu sama tanggapannya dengan orang lain. Stres diartikan sebagai suatu kondisi dimana kebutuhan tidak terpenuhi secara adekuat, sehingga menimbulkan adanya ketidak seimbangan. Stres sebagai pengalaman emosional negatif disertai perubahan reaksi biokimiawi, fisiologis, kognitif dan perilaku yang bertujuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang menyebabkan stres (Mashudi, 2011). Reaksi pertama dari respon stres adalah terjadinya sekresi sistem saraf simpatis. Secara simultan hipotalamus bekerja secara langsung pada sistem saraf otonom untuk merangsang respon yang segera terhadap stres. Sistem saraf otonom terbagi dua yaitu sistem simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis bertanggung jawab terhadap adanya stimulus stres yaitu berupa peningkatan denyut jantung, nafas yang cepat dan penurunan aktivitas gastrointestinal. Sedangkan saraf parasimpatis membuat tubuh kembali ke keadaan istirahat melalui penurunan denyut jantung, perlambatan nafas dan peningkatan aktivitas gastrointestinal (Smeltzer, et al ., 2008).

perifer dan curah jantung sehingga akan berdampak pada perubahan tekanan darah yaitu peningkatan tekanan darah secara intermiten atau tidak menentu(Nasution, 2011). Dr. Shigeo Haruyama, dalam bukunya “The Miracle of Endorphin”,menyatakan, ketika kita teramat stres munculah hormon noradrenalin. Jika hormon noradrenalin diproduksi dalam jumlah tepat, maka akan menjalankan fungsi yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, saat hormon noradrenalin dirpoduksi secara berlebihan akan mempersempit aliran darah ke jantung dan meningkatkan tekanan darah. Hal ini akan dengan mudah membuat pembuluh darah menjadi tersumbat. Hormon beta-endorfin membantu mengembalikan kondisi pembuluh darah menjadi normal seperti semula dan menjaga agar darah dapat mengalir dengan mudah dan bebas hambatan. Beta-endorfin penangkal stres akan terbentuk jika seseorang merasa nyaman atau rileks (Haruyama, 2011).

2.4 Progressive Muscle Relaxation (PMR)

2.4.1 Definisi

relaksasi yang sederhana dan efektif untuk mengurangi keteganagn otot, menurunkan stres dan menurunkan tekanan darah (Kumutha, 2014).

Hal-hal yang diperhatikan saat latihan relaksasi otot progresif adalah (Hamarno, 2010):

a. Latihan ditempat yang tenang untuk membantu konsentrasi pada kelompok otot,

b. Melepaskan sepatu dan pakaian tebal yang dapat menggangu proses latihan,

c. Hindari makan, merokok dan minum-minuman keras sesaat sebelum latihan,

d. Latihan dilakukan dengan posisi duduk atau tidur dalam keadaan yang paling nyaman,

e. Jangan menegangkan otot secara berlebihan karena dapat melukai otot tersebut.

2.4.2 Indikasi

sehingga manajemen stres dianggap penting sebagai pengobatan anti-hipertensi, dengan teknik relaksasi yang tepat salah satunya adalah relaksasi otot progresif.

Kontraindikasi

Pasien dengan gangguan otot seperti cidera akut, peningkatan tekanan intrakranial, dan penyakit arteri koronaria yang berat seharusnya tidak melakukan relaksasi otot progresif(Hamarno, 2010).

Prosedur

Prosedur PMR terdiri dari 15 gerakan berturut-turut, yaitu (Mashudi, 2011):

Tabel 2. 2 Aplikasi Progressive Muscle Relaxaion (PMR) No. Progressive Muscle

Relaxatin

Gambaran Pelaksanaan

10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

2. Melatih otot lengan bawah Peserta duduk rileks dengan menekuk pergelangan tangan (dorso fleksi wrist) hingga dapat dirasakan ketegangan, tahan selama 5 detik kemudian lepaskan

perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali. 3. Melatih otot lengan atas Peserta duduk rileks kemudian

mengepalkan kedua tangan dan menekuk siku (fleksi elbow) hingga dapat dirasakan ketegangan, tahan selama 5 detik kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

kedua bahu (elevasi shoulder) setinggi-tingginya hingga dapat dirasakan ketegangan, tahan selama 5 detik

kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

5. Melatih otot-otot dahi Peserta duduk rileks kemudian

mengerutkan dahi dan alis hingga dapat dirasakan ketegangan, tahan selama 5 detik kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

6. Melatih otot-otot mata Peserta duduk rileks kemudian menutup mata hingga dirasakan ketegangan, tahan selama 5 detik kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

7. Melatih otot-otot rahang Peserta duduk rileks kemudian

gigi hingga dirasakan ketegangan disekitar rahang, tahan selama 5 detik kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

8. Melatih otot-otot bibir Peserta duduk rileks kemudian bibir dimoncongkan hingga dirasakan

ketegangan disekitar mulut, tahan selama 5 detik kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan

merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali. 9. Melatih otot-otot leher

bagian belakang

Peserta duduk rileks kemudian menekankan kepala pada permukaan bantalan kursi hingga dirasakan

ketegangan pada bagian belakang reher dan punggung atas, tahan selama 5 detik kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

bagian depan mendekatkan dagu ke dada (fleksi leher) hingga dirasakan ketegangan pada leher bagian depan, tahan selama 5 detik

kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

11 Melatih otot-otot punggung Peserta duduk tanpa bersandar kemudian busungkan dada (seperti postur lordosis) hingga dirasakan ketegangan pada

punggung, tahan selama 5 detik kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

12 Melatih otot-otot dada Peserta duduk rileks kemudian tarik nafas dalam hingga dada terlihat mengembang tahan selama sesaat, kemudian lepaskan keteganagn secara perlahan dan peserta dapat bernafas seperti semula. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

kedalam hingga dirasakan ketegangan pada sekitar perut, tahan selama 5 detik

kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

14 Melatih otot-otot tungkai Peserta duduk rileks dengan kedua kaki diluruskan kemudian tekuk pergelangan kaki (dorso fleksi ankle) hingga dirasakan ketegangan, tahan selama 5 detik

kemudian lepaskan perlahan-lahan disertai menarik nafas dalam dan merasakan rileks selama 10 detik. Lakukan gerakan yang sama 2 kali.

15 Melatih otot-otot betis Peserta duduk rileks dengan kedua kaki diluruskan kemudian tekuk pergelangan kaki (plantar fleksi ankle) hingga dirasakan ketegangan, tahan selama 5 detik

2.4.5 Mekanisme Progressive Muscle Relaxation dalam Menurunkan Tekanan Darah

akan memperlambat perjalanan impuls jantung yang menuju ke ventrikel (Guyton & Hall, 2008).

Gambar 2. 4 Anatomi pengaturan sirkulasi oleh saraf simpatis dan parasimpatis ke jantung

(Sumber: Guyton & Hall, 2008)

Black & Hawk (2005), relaksasi juga mengakibatkan regangan pada arteri akibatnya terjadi vasodilatasi pada arteri & vena difasilitasi oleh pusat vasomotor, ada beberapa macam vasomotor yang salah satunya adalah reflek baroreseptor. Reflek baroreseptor saat relaksasi akan menurunkan aktifitas saraf simpatis dan epinefrin serta peningkatan saraf parasimpatis sehingga kecepatan denyut jantung menurun, volume sekuncup menurun, serta terjadi vasodilatasi arteriol dan venula. Selain itu curah jantung, resistensi perifer total juga menurun sehingga tekanan darah turun.

2.1 Slow Deep Breathing

Slow deep breathing merupakan tindakan yang disadari untuk mengatur pernapasan secara dalam dan lambat yang dapat menimbulkan efek relaksasi. Terapi relaksasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mengatasi berbagai masalah misalnya stres, ketegangan otot, nyeri, hipertensi, gangguan pernapasan, dan lain-lain. Relaksasi secara umum merupakan keadaan menurunnya kognitif, fisiologi, dan perilaku (Potter and Perry, 2006). Pada saat relaksasi terjadi perpanjangan serabut otot, menurunnya pengiriman impuls saraf ke otak, menurunnya aktivitas otak, dan fungsi tubuh yang lain. Karakteristik dari respon relaksasi ditandai oleh menurunnya denyut nadi, jumlah pernapasan, penurunan tekanan darah, dan peningkatan konsumsi oksigen (Potter and Perry, 2006).

Napas dalam lambat dapat mensimulasi respon saraf otonom melalui pengeluaran neurotransmitter endorphin yang berefek pada penurunan respon saraf simpatis dan peningkatan respon parasimpatis. Stimulasi saraf simpastis meningkatkan aktivitas tubuh, sedangkan respon saraf parasimpatis lebih banyak menurunkan aktivitas tubuh atau relaksasi sehingga dapat menurunkan aktivitas metabolik (Velkumary & Madanmohan, 2004).

2.1.1 Mekanisme Fisiologi Slow Deep Breathing

di kirim ke otak akan menyebabkan aktivitas kerja saraf parasimpatis meningkat dan menurunkan aktivitas kerja saraf simpatis sehingga akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Peningkatan tekanan intratoraks di paru tidak hanya menyebabkan peningkatan oksigen jaringan, namun juga menyebabkan penurunan tekanan di vena sentral yang mengakibatkan aliran balik vena dan peningkatan volume vena sentral sehingga curah jantung dan stroke volume akan meningkat di jantung kiri. Hal ini mengaktivasi refleks baroreseptor melalui peningkatan tekanan arteri di pembuluh akibat terjadinya peningkatan stroke volume dan curah jantung di jantung kiri sehingga terjadi penurunan tekanan darah dari aktivasi refleks baroreseptor yang mengirimkan sinyal ke medullary cardiovascular centre di medula oblongata yang menyebabkan peningkatan kerja saraf parasimpatis dan penurunan kerja saraf simpatis (Joohan,2000).

2.1.2 Metode Latihan Slow Deep Breathing

dalam pelaksanaan latihan pasien melakukan napas dalam frekuensi kurang dari atau sama dengan 10 kali permenit.

Langkah-langkah dalam latihan slow deep breathing, menurut University of Pittsburgh Medical Center, (2003).

1. Atur pasien dengan posisi duduk

2. Kedua tangan pasien diletakkan di atas abdomen

3. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas

4. Tahan napas selama 3 detik

5. Kerutkan bibir, keluarkan melalui mulut dan hembuskan napas secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah

6. Ulangi langkah 1 sampai 5 selama 15 menit

BAB III

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS

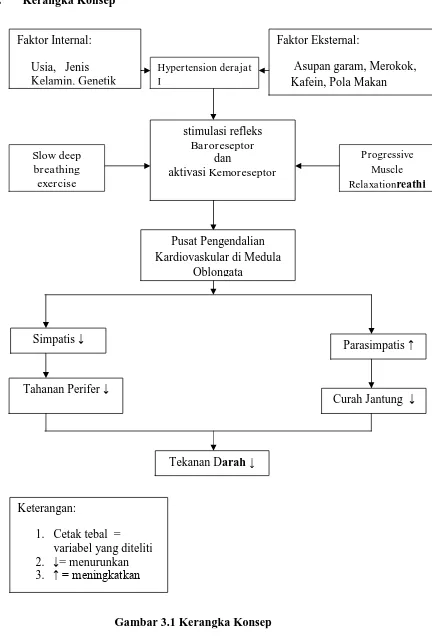

3.1 Kerangka Berpikir

Penatalaksanaan hipertensi derajat I bertujuan untuk mengembalikan tekanan darah agar mendekati kadar normal dan meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi derajat I. Latihan fisikmerupakansalah satu pilardalam penatalaksanaanhipertensi derajat I denganobat-obatan. Namun, orang dengan hipertensi derajat I yang tidak mendapatkan penanganan dalam penatalaksanaan penyakitnya masih cukup banyak.Terdapat dua jenis latihan pernapasan yang telah terbukti mampu menurunkan tekanan darah yaitu Progressive Muscle Relaxation dan slow deep breathing exercise.

epinefrin serta peningkatan saraf parasimpatis sehingga kecepatan denyut jantung menurun, volume sekuncup menurun, serta terjadi vasodilatasi arteriol dan venula. Selain itu curah jantung, resistensi perifer total juga menurun sehingga tekanan darah turun.

3.3 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konsep di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Progressive Muscle Relaxation efektif menurunkan tekanan darah pada hipertensi derajat I

2. Slow Deep Breathing Exercise efektif menurunkan tekanan darah pada hipertensi derajat I

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik kontrol dengan rancangan randomized pre test and post test group design yang bertujuan untuk membandingkan Progressive Muscle Relaxation dengan slow deep breathing exercise terhadap penurunan tekanan darah hipertensi derajat satu.

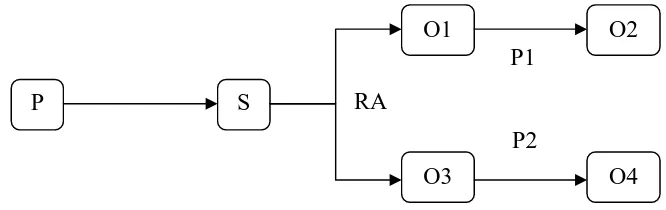

Adapun, rancangan pre test and post test group design adalah seperti bagan berikut:

Gambar 4.1 Desain Penelitian Keterangan :

P = Populasi pasien pre-hipertensi primer S = Sampel pasien pre-hipertensi primer RA = Random Alokasi

P1 = Kelompok I 1 dengan Progressive Muscle Relaxation P2 = Kelompok I 2 dengan slow deep breathing exercise

P S

O1

O3 O4

O2 P1

59

O1 = nilai tekanan darah awal dengan Progressive Muscle Relaxation O2 = nilai tekanan darah akhir dengan Progressive Muscle Relaxation O3 = niai tekanan darah awal dengan Slowdeep breathing exercise O4 = nilai tekanan darah akhir dengan Slowdeep breathing exercise

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa Praktek Fisioterapi Denpasar Bali. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, mulai bulan Agustus sampai dengan Nopember 2015 .

4.3 Populasi dan Sampel 4.3.1 Populasi Penelitian

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh wanita maupun pria di Provinsi Bali yang terindikasi pada kategori hipertensi derajat 1.

4.3.2 Populasi Terjangkau

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah wanita dan pria dengan rentang usia < 60 tahun yang terindikasi hipertensi derajat 1 yang berkunjung ke praktek Fisioterapi di Denpasar.

4.3.3 Sampel

Sampel penelitian ditetapkan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut :

60

a. Sampel laki-laki atau wanita yang berusia < 60 tahun.

b. Pasien mampu berkomunikasi dengan baik dan mengerti instruksi

c. Sampel telah terdiagnosis oleh dokter dan dinyatakan menderita hipertensi derajat I tanpa adanya komplikasi (kelainan jantung, stroke, gangguan pembuluh darah dan gangguan ginjal) dan mendapatkan terapi farmakologis yaitu golongan ACE Inhibitor dan Calcium Channel Blocker (CCB).

d. Bersedia sebagai subjek penelitian dari awal sampai akhir, dengan menandatangani surat persetujuan bersedia sebagai sampel.

2. Kriteria Eksklusi

a. Sampel menderita patah tulang, strain, sprain, dan edema.

b. Sampel dengan difable.

3. Kriteria Drop Out

a. Jika selama penelitian sampel tersebut mengundurkan diri sebagai sampel dengan alasan-alasan tertentu yang bisa diterima oleh peneliti.

b. Kondisi sampel memburuk setelah diberikan perlakuan.

61

d. Jika selama penelitian sampel tersebut pindah tempat tinggal.

4.3.4 Besar Sampel

Besar sampel dihitung dengan rumus Pocock (2008):

= 2

− ×∫ ,

Keterangan:

n = jumlah sampel

= simpang baku

= tingkat kesalahan I (ditetapkan 0,05)

Interval kepercayaan (1- ) = 0,95

= tingkat kesalahan II (ditetapkan 0,05)

= rerata nilai tekanan darah sebelum intervensi pada penelitian terdahulu

= rerata penurunan nilai tekanan darah yang diharapkan ∫(α, β) = interval kepercayaan berdasarkan tabel Pocock ialah 13,0

Berdasarkan nilai penelitian terdahulu (Berek, et al, 2010), didapatkan:

= 157,65 mmHg; = 129,05 mmHg

62 yang dianggap berjumlah sedikit dan sebagai bentuk antisipasi akan terjadinya dropout. Dengan demikian didapatkan jumlah sampel adalah 11 pada setiap kelompok sehingga jumlah keseluruhan sampel pada ke dua kelompok sebesar 22 responden.

4.3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah consecutive sampling yang di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria penelitian kemudian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu sampai jumlah responden terpenuhi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan pemilihan sejumlah sampel dari seluruh populasi yang terindikasi pre-hipertensi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

2. Mengadakan pemilihan besar sampel sebanyak 22 responden secara consecutive sampling dari subjek yang terpilih tersebut. 3. Melakukan pembagian kelompok menjadi dua kelompok

63

jumlah antara pria dan wanita dalam masing-masing kelompok sama. Selanjutnya Kelompok I menerima intervensi Progressive Muscle Relaxationdan Kelompok II menerima intervensi Slow deep breathing exercise.

4.4 Variabel Penelitian

4.4.1 Variabel bebas : Progressive Muscle Relaxationdan Slow deep breahting exercise.

4.4.2 Variabel tergantung : Hipertensi Derajat 1

4.4.3 Variabel kontrol : umur, jenis kelamin (berjumlah sama antara pria dan wanita)

4.5 Definisi Operasional Variabel

4.5.1 Slow deep breathing merupakan tindakan yang disadari untuk mengatur pernapasan secara dalam dan lambat dengan frekuensi pernapasan kurang dari 10 kali permenit diikuti dengan ekshalasi yang panjang. Latihan dilakukan 15 menit menggunakan metode latihan yaitu inspirasi 3 detik melalui hidung, tahan 3 detik, lalu diikuti dengan ekspirasi panjang melalui mulut selama 6 detik. Latihan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari selama kurun waktu 2 minggu.

4.5.2 Tekanan Darah

64

menggunakan alat sphygmomanometer dan stethoscope. Hipertensi derajat I adalah terjadinya peningkatan tekanan darah yang bersifat menetap pada sistolik yaitu 140-159 mmHg dan diastolik 90-99 mmHg, berdasarkan pemeriksaan minimal 2 kali atau lebih dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, tekanan darah sampel akan diukur sebelum dan setelah diberikan perlakuan.

4.5.3 Progressive Muscle Relaxation

Progressive Muscle Relaxation adalah latihan yang dilakukan secara aktif oleh sampel dengan hipertensi derajat I. Peneliti akan memberikan contoh latihan terlebih dahulu kemudian sampel diminta untuk mengikuti gerakannya.PMR terdiri dari 15 gerakan yang dilakukan secara berturut-turut seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada setiap kali perlakuan PMRdilakukan selama 15-20 menit. Latihan dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu minggu selama 1 minggu.

4.5.4 Terapi farmakologis

Jenis terapi farmakologi yang diterima oleh sampel didapatkan melalui data rekam medis pasien di klinik Wijaya Kusuma Abadi, kemudian peneliti menggolokan jenis oban tersebut ke dalam golongan ACE Inhibitor dan Calcium Channel Blocker (CCB). 4.6 Instrumen Penelitian

65

3. Kamera untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian

4. Buku dan alat tulis untuk mencatat hasil sebelum dan sesudah intervensi

5. Komputer untuk menyimpan dan mengolah hasil penelitian 4.7 Prosedur Penelitian

Prosedur pendahuluan :

1. Melakukan proses perijinan pada institusi tempat penelitian. 2. Peneliti membuat informed consent yang harus ditandatangani

subjek, dan disetujui oleh pengawas fisioterapi, yang isinya bahwa subjek bersedia menjadi sampel penelitian ini sampai dengan selesai.

3. Peneliti memberikan edukasi kepada subjek yang diteliti mengenai manfaat, tujuan, bagaimana penelitian ini dilakukan dan pentingnya dilakukan penelitian ini.

4. Subjek atau sampel dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Kelompok 1 dan Kelompok 2. Sebelum dan sesudah dilakukan intevensi, ke dua kelompok tersebut sama-sama dilakukan pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensimeter. 5. Melakukan proses asuhan fisioterapi

66

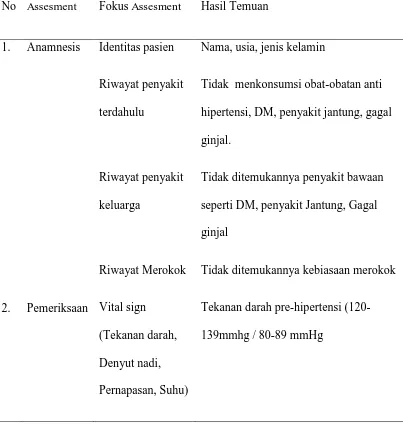

Tabel 4.1 Proses Assesment Fisioterapi

No Assesment Fokus Assesment Hasil Temuan

1. Anamnesis Identitas pasien Nama, usia, jenis kelamin

Riwayat penyakit

Riwayat Merokok Tidak ditemukannya kebiasaan merokok

67

Pengukuran tekanan darah selanjutnya diikuti dengan pengukuran vital sign lain seperti nadi, pernapasan dan suhu.

Gambar 4.2 Tensimeter dan Stetoskop (dok.pribadi) a. Persiapan alat berupa tensimeter, stetoskop, dan tempat

duduk

b. Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, responden harus dalam keadaan compos mentis dan diminta untuk dalam keadaan rileks.

c. Pengukuran tekanan darah dilakukan sebelum dan setelah perlakuan dan harus dalam suasana yang tenang.

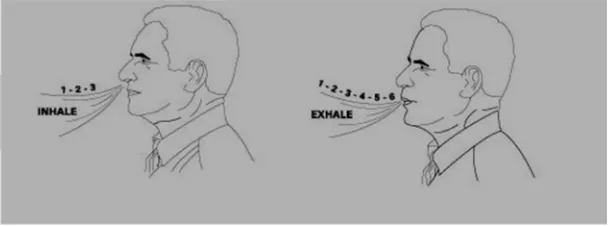

68 2. Slow deep breathing Exercise

Gambar 4.3 Slow deep breathing exercise (Anonim, 2015) a. Posisi duduk dengan ke dua tangan responden diletakkan di

atas abdomen

b. Memberikan instruksi napas secara lambat dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik sambil merasakan abdomen mengembang ketika menarik napas c. Tahan napas selama 3 detik

d. Menghembuskan napas melalui mulut dengan bibir yang dikerutkan selama 6 detik sambil merasakan abdomen mengempis.

e. Melakukan latihan selama 15 menit dengan frekuensi 2 kali sehari.

69 4.8 Alur Penelitian

Gambar 4.4 Alur Penelitian Populasi

Sampel

Pre-Test

Post Test

Eksklusi Inklusi

Hasil

Analisis Data Slow Deep Breathing

Exercise

70 4.9. Pengumpulan Data

Teknik Pengolahan Data a. Editing

Data yang didapatkan dari responden dalam bentuk lembar pengukuran tekanan darah.

b. Coding

Lembar pengukuran tekanan darah yang telah dikumpulkan diberi kode angka sesuai dengan kode buku yang disiapkan peneliti.

c. Entry

Data yang telah diberikan kode dimasukkan dan disimpan dalam data komputer untuk memudahkan pengambilan kembali apabila diperlukan.

d. Cleaning

Data yang telah di-entry dicocokkan dan diperiksa kembali dengan data yang didapatkan pada lembar pengukuran tekanan darah. Apabila ada perubahan dan perbedaan hasil segera dilakukan pengecekan ulang.

Teknik Analisis Data

71

tekanan darah sebelum dan sesudah latihan dengan menggunakan program SPSS.

Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Statistik deskriptif untuk menganalisis jenis kelamin, obat

antihipertensi, usia dan tekanan darah sebelum diberikan perlakuan.

2. Uji normalitas data dengan Shapiro-Wilk Test. p< 0,05 data tidak berdistribusi normal.

3. Uji homogenitas data dengan Levene’s Test,. Hasilnya p > 0,05 dikatakan data bersifat homogen

4. Uji komparasi data

72

BAB V

HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dari Perbedaan Efektivitas Progressive Muscle Relaxation Dengan Slow Deep Breathing Exercise Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Hipertensi Derajat I Di Kota Denpasar. Penelitian ini telah dilaksanakan di beberapa Praktik Fisioterapi daerah Denpasar, Bali selama 4 bulan. Tiap sampel diberikan intervensi sebanyak duapuluh empat kali dengan menggunakan rancangan eksperimental terhadap dua Kelompok . Kelompok I dengan Progressive Muscle Relaxation dan Kelompok II dengan Slow Deep Breathing Exercise. Subyek penelitian berjumlah 22 orang, yang dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 11 orang.

5.1Deskripsi Karakteristik Sampel

73

Tabel 5.1 Distribusi Data Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin, Obat Antihipertensi, Usia dan tekanan darah sebelum

Karakteristik Kelompok I

Calcium Channel Blocker 45,5 54,5

1,000

74

kelamin atara kelompok I dan kelompok II, didapatkan nilai p = 0,863 (p > 0,05) berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pada karakteristik jenis kelamin antara kelompok I dan kelompok II.

Karakteristik sampel berdasarkan obat antihipertensi yang dikonsumsi oleh sampel. Pada kelompok I, sampel yang mengkonsumsi obat antihipertensi golongan Calcium Channel Blocker berjumlah enam orang (54,5%) dan sampel yang mengkonsumsi obat antihipertensi golongan ACE inhibitor berjumlah lima orang (45,5%), dengan total jumlah sampel sebanyak 11 orang (100%). Pada kelompok II, sampel yang mengkonsumsi obat antihipertensi golongan Calcium Channel Blocker berjumlah lima orang (45,5%) dan sampel yang mengkonsumsi obat antihipertensi golongan ACE inhibitor berjumlah enam orang (54,5%), dengan total jumlah sampel sebanyak 11 orang (100%), sehingga jumlah keseluruhan sampel pada kelompok I dan kelompok II berjumlah 22 orang. Uji Chi Square juga digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang bermakna pada karakteristik obat antihipertensi yang dikonsumsi oleh pasien atara kelompok I dan kelompok II, didapatkan nilai p = 1,000 (p > 0,05) berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pada karakteristik obat antihipertensi yang dikonsumsi oleh pasien atara kelompok II dan kelompok I.

75

kelompok II, didapatkan nilai p = 0,814 (p > 0,05) berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pada karakteristik usia atara kelompok II dan kelompok I.

Nilai rerata dan simpangan baku tekanan darah sistolik sebelum (pre test) pada kelompok I adalah 143,14 ±1,37, sedangkan nilai rerata dan simpangan baku tekanan darah sistolik sebelum (pre test) pada kelompok II adalah 142,82 ± 1,65. Uji Mann-Whitney U Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tekanan darah sistolik sebelum (pre test) pada kelompok I dan kelompok II dan didapatkan nilai p = 0,523 (p > 0,05), hal ini berarti bahwa rerata tekanan darah sistolik sebelum (pre test) pada ke dua kelompok tidak berbeda secara bermakna.

Nilai rerata dan simpangan baku tekanan darah diastolik sebelum (pre test) pada kelompok I adalah 92,47 ± 0,79, sedangkan nilai rerata dan simpangan baku tekanan darah diastolik sebelum (pre test) pada kelompok II adalah 91,58 ± 0,96. Uji Mann-Whitney U Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tekanan darah diastolik sebelum (pre test) pada kelompok I dan kelompok II dan didapatkan nilai p = 0,353 (p > 0,05), hal ini berarti bahwa rerata tekanan darah diastolik sebelum (pre test) pada ke dua kelompok juga tidak berbeda secara bermakna.

5.2 Data Hasil Pengukuran

5.2.1 Pengukuran Tekanan Darah Kelompok I

76

Tabel 5. 2 Hasil Pengukuran Tekanan Darah Kelompok I Rerata Sebelum Rerata Sesudah

Selisih Mean SD Mean SD

Sistolik 143,14 1,37 132,36 1,14 10,78

Diastolik 92,47 0,79 85,25 0,81 7,22

Hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan perlakuan progressive muscle relaxation pada kelompok I dapat dilihat pada Tabel 5.2. Berdasarkan Tabel 5.2, diketahui mean sebelum perlakuan pada tekanan darah sistolik adalah 143,14 (SD = 1,37) dan mean sesuda h perlakuan adalah 132,36 (SD = 1,14), nilai selisihnya adalah 10,78. Sedangkan, mean sebelum perlakuan pada tekanan darah diastolik adalah 92,47 (SD = 0,79) dan mean sesudah perlakuan adalah 85,25 (SD = 0,81) nilai selisihnya adalah 7,22.

5.2.2 Pengukuran Tekanan Darah Kelompok II

Hasil pengukuran tekanan darah kelompok II adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Hasil Pengukuran Tekanan Darah Kelompok II Rerata Sebelum Rerata Sesudah

Selisih Mean SD Mean SD

Sistolik 142,82 1,65 137,19 1,60 5,63

Diastolik 91,58 0,96 86,70 0,87 4,88

77

awal (sebelum) pada tekanan darah sistolik adalah 142,82 (SD = 1,65) dan mean pengukuran akhir (sesudah) adalah 137,19 (SD = 1,60), nilai selisihnya adalah 5,63. Mean awal pada tekanan darah diastolik adalah 91,58 (SD = 0,96) dan mean akhir adalah 86,70 (SD = 0,87), nilai selisihnya adalah 4,88.

5.3 Uji Persyaratan Analisis

5.3.1 Uji Normalitas dan Homogenitas pada Kelompok I dan Kelompok II Pada penelitian ini, pilihan penggunaan statistika dalam pengujian hipotesis dilakukan dengan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 orang (< 30) secara keseluruhan, sehingga uji normalitas yang digunakan adalah Shapiro-Wilk Test, sedangkan untuk uji homogenitas digunakan Levene’s Test. Hasil dari analisis tersebut tertera pada Tabel 5.4

Tabel 5. 4 Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Tekanan Darah Uji Normalitas

Saphiro-Wilk Test

Uji Homogenitas Levene’s Test

Kelompok I Kelompok Kontrol

78

Selisih 0,589 0,023 0,554 0,000 0,747 0,001

Tabel 5.4 menunjukkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan Saphiro-Wilk Test, dimana didapatkan nilai probabilitas dari tekanan darah sistolik dan diastolik untuk kelompok I dan kelompok II. Untuk kelompok I, pada data tekanan darah sistolik sebelum perlakuan didapatkan nilai p = 0,253 (p > 0,05), sesudah perlakuan didapatkan nilai p = 0,040 (p < 0,05) dan selisih didapatkan nilai p = 0,589 (p > 0,05), yang berarti data tekanan darah sistolik pada kelompok I tidak berdistribusi normal. Pada data tekanan darah diastolik sebelum perlakuan didapatkan nilai p = 0,011 (p < 0,05), sesudah perlakuan didapatkan nilai p = 0,055 (p > 0,05), dan selisih didapatkan nilai p = 0,023 (p < 0,05) yang berarti data tekanan darah diastolik pada kelompok I juga tidak berdistribusi normal.

Pada kelompok II, data tekanan darah sistolik awal (sebelum) didapatkan nilai p = 0,181 (p > 0,05), pada pengukuran akhir (sesudah) didapatkan nilai p = 0,108 (p > 0,05) dan selisih didapatkan nilai p = 0,944 (p > 0,05), yang berarti data tekanan darah sistolik pada kelompok II berdistribusi normal. Pada data tekanan darah diastolik awal (sebelum) perlakuan didapatkan nilai p = 0,000 (p < 0,05), akhir (sesudah) perlakuan didapatkan nilai p = 0,000 (p < 0,05), dan selisih didapatkan nilai p = 0,000 (p < 0,05) yang berarti data tekanan darah diastolik pada kelompok II tidak berdistribusi normal.

79

sistolik bersifat homogen karena didapatkan nilai p > 0,05. Pada tekanan darah diastolik sebelum dan sesudah memiliki nilai p > 0,05, namun data selisih pada tekanan darah diastolik memiliki nilai p < 0,05 yang berarti data bersifat tidak homogen.

Melihat hasil uji persyaratan analisis, untuk pengujian hipotesis selanjutnya perlu dilakukan uji statistik non-parametrik untuk data tekanan darah sistolik dan diastolik pada kelompok I karena data tidak berdistribusi normal. Uji statistik parametrik digunakan untuk data tekanan darah sistolik pada kelompok II karena data berdistribusi normal, sedangkan untuk data tekanan darah diastolik pada kelompok II dilakukan uji non-parametrik karena data tidak berdistribusi normal.

5.4 Pengujian Hipotesis

5.4.1 Uji Beda Rerata Penurunan Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah pada Masing-Masing Kelompok

80

Samples T-test dan untuk data tekanan darah diastolik dilakukan uji hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test.

Tabel 5. 5 Uji Rerata Penurunan Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah pada Kelompok I dan Kelompok II

Kelompok I Kelompok II Sistolik Diastolik Sistolik Diastolik

Rerata Sebelum 143,14 92,47 142,82 91,58

Rerata Sesudah 132,36 85,25 137,19 86,70

p 0,002 0,002 0,867 0,083

Tabel 5.5 menunjukkan hasil uji rerata penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik pada kelompok I dan kelompok II. Pada kelompok I, data tekanan darah sistolik dilakukan uji hipotesis Wilcoxon Signed Rank Test, didapatkan nilai p = 0,002 (p < 0,05), yang berarti ada penurunan tekanan darah sistolik yang bermakna sebelum dan sesudah pada kelompok I. Data tekanan darah diastolik dilakukan uji hipotesis Wilcoxon Signed Rank Test, didapatkan nilai p = 0,002 (p < 0,05), yang berarti ada penurunan tekanan darah diastolik yang bermakna juga sebelum dan sesudah pada kelompok I.

81

Test dan didapatkan nilai p = 0,083 (p > 0,05) yang berarti tidak ada penurunan tekanan darah diastolik yang bermakna juga pada kelompok II.

5.4.2 Uji Komparasi Selisih Penurunan Tekanan Darah pada Kelompok I dan Kelompok II

Untuk menguji perbandingan rerata selisih penurunan tekanan darah pada kelompok I dan kelompok II, dilakukan pengujian menggunakan Mann-Whitney UTest yang tertera pada Tabel 5.6:

Tabel 5. 6 Uji Komparasi Selisih Penurunan Tekanan Darah pada Kelompok I dan Kelompok II

Rerata±SD Kelompok I Kelompok II P Sistolik Selisih 10,78±0,59 5,63±0,52 0,000

Diastolik Selisih 7,22±0,39 4,88±0,14 0,000

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1Karakteristik Sampel

Karakteristik sampel penelitian ini pada kelompok I sampel yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah enam orang (54,5%) dan sampel yang berjenis kelamin perempuan berjumlah lima orang (45,5%), dengan total jumlah sampel sebanyak 11 orang (100%). Pada kelompok II terdapat 7 sampel yang berjenis kelamin laki-laki (63,6%) dan empat sampel yang berjenis kelamin perempuan (36,4%) dengan jumlah keseluruhan sampel 11 orang (100%), dengan keseluruhan sampel berjumlah 22 orang. Jumlah sampel yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok perlakuan, namun sebaliknya jumlah sampel yang bejenis kelamin perempuan lebih banyak pada kelompok kontrol dibandingan dengan kelompok perlakuan. Perbedaan tersebut tidaklah bermakna karena setelah dilakukan uji Chi Square didapatkan nilai p = 0,863 (p > 0,05) yang berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pada karakteristik jenis kelamin laki-laki dan perempuan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Dewi (2014) menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki resiko untuk menderita hipertensi. Pada usia 45-55 tahun resiko menderita hipertensi pada pria dan wanita relatif sama.

usia 49,83 dengan standar deviasi 1,267. Usia termuda pada kelompok II adalah 48 tahun dan usia tertua adalah 52 tahun. Usia sampel pada penelitian ini sudah sesuai dengan kriteria inklusi yaitu sampel berusia kurang dari 60 tahun. Hasil uji Mann-Whitney U Test didapatkan nilai p = 0,814 (p > 0,05) yang berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pada karakteristik usia antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Black & Hawk (2005) bahwa hipertensi primer muncul antara usia 30-50 tahun.

gagal ginjal mendapatkan terapi obat-obatan antihipertensi tunggal. Obat hipertensi golongan ACE Inhibitor menghambat konversi angiotensin I menjadi angiotensin II sehingga mengganggu sistem renin angiotensin aldosteron (RAA). Aktivitas renin plasma meningkat, kadar angiotensin II dan aldosteron menurun, volume cairan menurun dan terjadi vasodilatasi. Obat hipertensi golongan Calcium Channel Blocker (CCB) menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel melalui channel-L. CCN dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu non-dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Golongan non-non-dihidropiridin mempengaruhi sistem konduksi jantung dan cenderung melambatkan denyut jantung, efek hipertensinya melalui vasodilatasi perifer dan penurunan resistensi perifer sedangkan golongan dihidropiridin terutama bekerja pada arteri (Aziza, 2008).

6.2Progressive Muscle Relaxation efektif menurunkan tekanan darah pada hipertensi derajat I

Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan perlakuan progressive muscle relaxation pada kelompok I, diketahui mean sebelum perlakuan pada tekanan darah sistolik adalah 143,14 dengan standar deviasi adalah 1,37 dan mean sesudah perlakuan adalah 132,36 dengan standar deviasi adalah 1,14. Mean sebelum perlakuan pada tekanan darah diastolik adalah 92,47 dengan standar deviasi adalah 0,79 dan mean sesudah perlakuan adalah 85,25 dengan standar deviasi adalah 0,81.

Berdasarkan hasil uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test untuk data tekanan darah sistolik dan diastolik pada kelompok I yang diberikan progressive muscle relaxation, didapatkan nilai p = 0,002 (p < 0,05) untuk tekanan darah sistolik dan nilai p = 0,002 (p < 0,05) untuk tekanan darah diastolik. Hal tersebut menunjukkan terdapat penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik yang bermakna antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan progressive muscle relaxation.

aktifasi hipotalamus. Sistem saraf simpatis memberikan respon terhadap impuls saraf dari hipotalamus yaitu dengan mengaktivasi berbagai organ dan otot polos yang berada di bawah pengendaliannya, salah satunya adalah meningkatkan kecepatan denyut jantung. Sistem saraf simpatis juga memberi sinyal ke medula adrenal untuk melepaskan epinefrin dan norepinefrin ke aliran darah (Sherwood, 2010). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Dewi (2014) yang menyatakan bahwa stimulasi aktivitas saraf simpatis akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung sehingga akan mempengaruhi perubahan tekanan darah menjadi meningkat secara tidak menentu.

6.3Slow Deep Breathing Exercise efektif menurunkan tekanan darah pada hipertensi derajat I

Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada awal (pre-test) dan akhir (post-test) penelitian pada kelompok II yang diberikan perlakuan slow deep breathing. Pertama-tama dilakukan pengukuran tekanan darah awal (pre-test), yang diikuti oleh pengukuran tekanan darah akhir (post-test) dua puluh menit kemudian. Diketahui mean awal pada tekanan darah sistolik adalah 142,82 dengan standar deviasi 1,65 dan mean pengukuran akhir adalah 137,19 dengan standar deviasi 1,60. Mean awal pada tekanan darah diastolik adalah 91,58 dengan standar deviasi 0,96 dan mean akhir adalah 86,70 dengan standar deviasi 0,87.

kardiovaskuler yang memberikan sinyal menurunkan kerja saraf simpatis dan meningkatkan kerja saraf parasimpatis sehingga berdampak pada penurunan curah jantung dan penurunan tahanan perifer dan mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah. Slow deep breathing exercise juga memberikan efek rileksasi bagi tubuh sehingga mengaktivasi kerja sistem saraf otonom untuk mengeluarkan neurotransmitter berupa endorphin yang berdampak terhadap penurunan tekanan darah melalui penurunan kerja saraf simpatis dan peningkatan kerja saraf parasimpatis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sepdianto (2008), didapatkan bahwa slow deep breathing exercise dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 18,18 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 8,89 mmHg.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Manzoni, et al. (2008) yang menunjukkan rata-rata penurunan tekanan darah sistolik (18,178±7,32) mmHg dan penurunan tekanan darah diastolik (8,892±2,80) mmHg.

6.4Efektivitas Progressive Muscle Relaxation Dengan Slow Deep Breathing Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Hipertensi Derajat I

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Mann-Whitney U Test untuk menguji perbandingan rerata penurunan tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan progressive muscle relaxation pada kelompok I dan pada kelompok II yang diberikan perlakuan slow deep breathing.