38

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id

FITOREMEDIASI TANAH TERCEMAR MERKURI (Hg) LIMBAH

TAILING TAMBANG EMAS MENGGUNAKAN

Lindernia crustacea,

Digitaria radicosa,

DAN

Cyperus rotundus

SERTA PENGARUHNYA

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN

JAGUNG

Bonauli Christianoyd Siahaan

1), Sri Rahayu Utami

2)dan Eko Handayanto

3) 1) Mahasiswa Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang2) Dosen Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang

Abstract

Amalgamation of mercury (Hg) is traditionally used for gold mining. The waste product containing mercury and other heavy metals are disposed on agricultural land, thus contaminating cropland. Pesanggaran village, Genteng subdistrict, Banyuwangi district, East Java is one of TESKA location. Phytoremediation is considered as a simple method to reduce heavy metals contamination in the soil. A research was then attempted to study the use of Lindernia crustacea Linn., Digitaria radicosa Presl. Miq.a and Cyperus rotundus L. as phytoectractor for Hg contaminated soil. Effectiveness of the three plants was then evaluated by growing corn after phytoremidiation.The research was conducted in the greenhouse using a randomized block design (RBD) with 3 factors and 3 replications. The results showed that Hg contain in the soil containing 10% tailings (T1) was twice less than in the soil

containing 20% tailings (T2). The addition of organic matter increased the potential for Hg absorption

and consequently reduced Hg content in the soil. C. rotundus reduced Hg higher than L. crustacea and D. radicosa. Corn growth was improved in accordance to the decreasing content of Hg after phytoremediation. Corn growth was best observed in T1 phytoremediated by C. rotundus with addition

of organic matter.

Keyword: Mercury (Hg), Hyperacumulator, Phytoremediation

Pendahuluan

Amalgamasi merkuri (Hg) merupakan metode tradisional yang digunakan untuk mendapatkan emas. Sisa proses tradisional tersebut berupa limbah (berlumpur) yang mengandung merkuri dan berbagai logam berat lainnya dibuang di lahan pertanian sehingga mencemari lahan pertanian. Desa Pesanggaran, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan salah satu lokasi TESKA. Kadar logam berat pada lahan pertanian dapat dikurangi dan dinetralisir dengan metode yang murah, yang dikenal dengan fitoremediasi. Dalam upaya memanfaatkan tanaman untuk reklamasi tanah tercemar tailing, maka dilakukan percobaan dengan

menggunakan Lindernia crustacea Linn. (kerak nasi), Digitaria radicosa Presl. Miq.a (jampang pait), Cyperus rotundus L. (rumput teki) sebagai fitoekstaktor tanah yang tercemar oleh limbah tambang emas mengandung unsur Hg dengan penambahan bahan organik. Efektifitas tanaman fitoekstraktor tersebut, kemudian diuji dengan mengamati pertumbuhan tanaman jagung pasca fitoremidiasi. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mempelajari dan mengetahui kemampuan L. crustacea, D. radicosa dan C. rotundus sebagai fitoekstraktor tanah yang tercemar oleh limbah tambang emas mengandung Hg. 2) Mempelajari dan mengetahui daya serap tanaman L. crustacea, D. radicosa,dan C. rotundus jika diberi bahan

39

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id

organik. 3) Mempelajari pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pada tanah pascafitoremediasi tersebut.

Bahan dan Metode

Penelitian dilakukan di rumah kaca Fakultas Pertanian. Analisis tanah dan tanaman dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah Jurusan Tanah, Universitas Brawijaya. Penelitian dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni (1) penggunaan tanaman L. crustacea, D. radicosa dan C. rotundus; (2) pengamatan pertumbuhan jagung pasca fitoremediasi Hg.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pot plastik, meteran, gembor, cetok, dan peralatan laboratorium sesuai dengan metode yang digunakan untuk analisis. Bahan yang digunakan terdiri atas tanah tercemar limbah tailing emas, tanah tidak terkontaminasi (tanah sehat), bibit tumbuhan L. crustacea, D. radicosa dan C. rotundus, bibit tanaman jagung, serta bahan organik (kompos). Penelitian dilakukan melalui percobaan berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 faktor yang dikombinasikan dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah kandungan tanah tercemar limbah tailing. Faktor kedua adalah pemberian bahan organik dan tanpa bahan organik. Faktor ketiga adalah perbedaan jenis tumbuhan fitoekstraktor.

Perlakuan yang Digunakan dalam Penelitian: Perlakuan Tanaman Fitoekstraktor F0 F1 F2 F3 T1 B0 T1 B0 F0 T1 B0 F1 T1 B0 F2 T1 B0 F3 B1 T1 B1 F0 T1 B1 F1 T1 B1 F2 T1 B1 F3 T2 B0 T2 B0 F0 T2 B0 F1 T2 B0 F2 T2 B0 F3 B1 T2 B1 F0 T2 B1 F1 T2 B1 F2 T2 B1 F3

Keterangan :

T1 : Tanah yang tercemar limbah

Tailing sebanyak 10% T2 : Tanah yang tercemar limbah

Tailing sebanyak 20% B0 : Tanpa penambahan BO

B1 : Menggunakan tambahan BO

F0 : Tanpa Tanaman Fitoektraktor

F1 : Tanaman Lindernia crustacea

F2 : Tanaman Digitaria radicosa

F3 : Tanaman Cyperus rotundus

Masing-masing biji tanaman dari 3 tanaman di atas, ditanam pada 5 kg tanah tercemar limbah yang diberi bahan organik setara 10kg/ha, dan tanpa penambahan bahan organik. Setelah pertumbuhan selama 56 hari, tanaman dipanen dan dilakukan analisis kadar Hg dalam biomas tanaman (tajuk dan akar) serta tanah dalam

pot. Sisa tanah dalam pot

(pascafitoremediasi), kemudian digunakan untuk penanaman tanaman jagung. Tanah dalam pot bekas fitoremediasi, kemudian digunakan untuk penanaman tanaman jagung selama 82 hari. Setiap pot diberi pupuk dasar setara 100kg N/ha, 50kg P/ha dan 50kg K/ha.

Tanaman jagung dipanen (82 hari) dan dilakukan pengamatan yang meliputi, berat basah dan berat kering tanaman jagung, kandungan Hg dalam tanaman jagung, dan kandungan Hg dalam tanah. Analisis yang digunakan meliputi (1) kandungan N total (metode Kjeldahl), P tersedia (metode Bray-I) dan K total (metode flamephotometer), serta kandungan bahan organik (walkley and black), pH tanah (metode pH elektrode), (2) kadar Hg (metode Cold Atomic Absorption Analyze of Mercury).

40

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id Hasil dan Pembahasan

Tanah Tercemar Merkuri (Hg)

Data analisis Merkuri (Hg) untuk setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tabel 1 diketahui bahwa tanah yang tercemar limbah tailing 20% memiliki tingkat pencemaran dua kali lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang tercemar limbah tailing sebanyak 10%. Kondisi akumulasi logam berat yang berlebihan pada tanah dapat berakibat tidak hanya terhadap kontaminasi lingkungan saja tetapi dapat menyebabkan meningkatnya kadar logam berat pada hasil tanaman yang dipanen sehingga hal tersebut dapat menurunkan kualitas hasil tanaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alloway (2005), bahwa kelebihan logam berat dalam tanah bukan meracuni tanaman dan organisme, akan tetapi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan.

Pasca Fitoremediasi

Data pengamatan kandungan Hg dalam tanah menggunakan rumput dalam 3 bulan setelah tanam menunjukkan bahwa T1(tanah yang tercemar limbah tailing 10%)

memiliki kandungan Hg dua kali lebih sedikit dibandingkan dengan T2(tanah yang

tercemar limbah tailing 20%) (Tabel 1). Logam berat yang terkandung dalam tanah meningkat sejalan dengan penambahan konsentrasi limbah tailing, maka sisa kandungan logam berat dalam tanah berkurang sejalan dengan daya serap tanaman pada setiap perlakuan. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi tanaman yang tidak toleran terhadap logam berat karena tanah tersebut sudah dapat dikatakan cukup aman jika akan dilakukan sistem tanam selanjutnya yaitu jagung.

Pada perlakuan F3, tanaman C. rotundus

memiliki kandungan Hg lebih tinggi dibandingkan dengan F1(L. crustacea), dan

perlakuan F1(L. crustacea) memiliki

kandungan Hg lebih tinggi dibandingkan F2(D. radicosa). Hal ini dapat terjadi karena

setiap tanaman memiliki tipe jaringan yang berbeda sehingga kemampuan dan tingkat toleransi penyerapannya juga berbeda sehingga kandungan Hg yang terserap juga

bervariasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syarif dan Juhaeti (2003) bahwa jenis-jenis tumbuhan lainnya yang beradaptasi dan dominan di lahan yang terkontaminasi juga menunjukkan kemampuan akumulasi bahan kontaminan (berupa logam berat maupun bahan toksik lain) yang tinggi pada jaringannya, sehingga diharapkan

berpotensi sebagai tumbuhan

hiperakumulator yang dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kontaminan pada lahan maupun perairan yang tercemar. Tabel 1. Perubahan kandungan Hg

Perlakuan

Perubahan Hg dalam Tanah Pascafitoremediasi (mg /kg) Hg

Awal Akhir Hg Penurunan Hg

T1 B0 F1 38.01 F2 38.01 33.186 35.954 4.824 2.056 F3 38.01 31.906 6.104 B1 F1 37.03 27.524 9.506 F2 37.03 27.904 9.126 F3 37.03 27 10.03 T2 B0 F1 75.01 71.1 3.91 F2 75.01 73.956 1.054 F3 75.01 63.096 11.914 B1 F1 72.02 57.5 14.502 F2 72.02 60.616 11.386 F3 72.02 54.046 17.956

Untuk memperbaiki kondisi

tumbuhnya tumbuhan ditempat yang tercemar tailing, maka tumbuhan fitoekstraktor perlu diberi bahan organik agar kinerja tumbuhan dalam proses penyerapan logam berat lebih cepat. Selain itu juga bahan organik digunakan untuk memperbaiki sifat tanah pada tailing dalam menyediakan unsur hara oleh tumbuhan fitoekstraktor.

Biomass tumbuhan fitoekstraktor

Ketiga tumbuhan rumput yang ditanam pada tanah yang tercemar limbah tailing sebanyak 10% memiliki nilai berat kering yang paling besar dibandingkan dengan tanah yang tercemar limbah tailing sebanyak 20%. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi tailing yang terdapat dalam tanah maka semakin kerdil tanaman yang tumbuh pada tanah tersebut karena kekurangan hara, sehingga dapat menyebabkan berat kering tanaman rendah.

41

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id

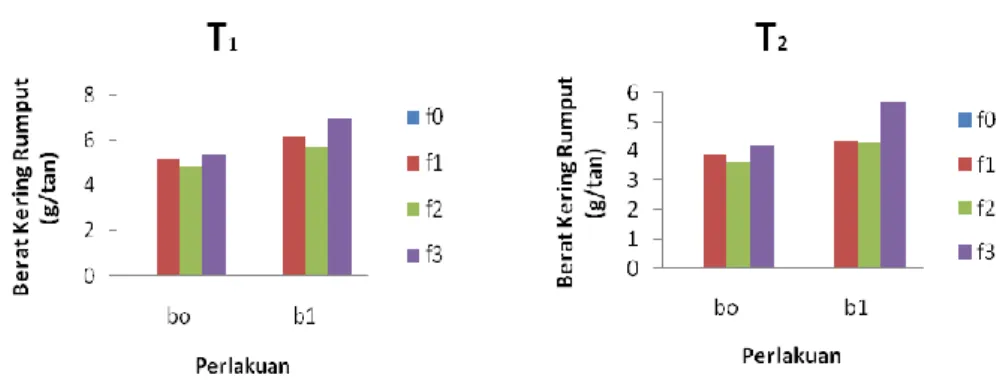

Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa perlakuan F1 dan F3 memiliki berat kering

tanaman lebih besar dibandingkan dengan perlakuan F2. Hal ini dapat terjadi karena

tumbuhan L. crustacea dan tumbuhan C. rotundus mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan baik, sehingga daya serap tanaman terhadap unsur-unsur yang terdapat didalam tanah menjadi optimal, namun dengan bertambahnya konsentrasi

tailing dapat menurunkan pertumbuhan tanaman sehingga mengakibatkan berat kering tanaman semakin rendah. Dengan penambahan bahan organik diharapkan tanaman mampu tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan berat kering yang tinggi.

Keterangan : T1 (Tanah tercemar limbah Tailing sebanyak 10%) ; T2 (Tanah tercemar limbah Tailing

sebanyak 20%) ; B0 (Tanpa BO 10ton/ha) ; B1 (Dengan BO 10ton/ha) ; F0 (Tanpa

Tumbuhan Fitoekstraktor) ; F1 (Tumbuhan L. crustacea) ; F2 (Tumbuhan D. radicosa) ; F3

(Tumbuhan C. rotundus)

Gambar 1. Rerata Berat Kering Rumput

Serapan Hg pada tumbuhan fitoekstraktor

Secara umum pertumbuhan tanaman dapat meningkat dengan pemberian bahan organik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa serapan Hg pada rumput dapat meningkat pula pada perlakuan pemberian bahan organik. Serapan Hg tanaman menunjukkan banyaknya unsur Hg per satuan berat kering tanaman. Serapan Hg dapat meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan tanaman yang optimal, tanaman dapat tumbuh optimal salah satu caranya dengan bantuan dari penambahan bahan organik. Jika tanaman dapat tumbuh dengan optimal maka daya serap tanaman terhadap unsur yang ada didalam tanah juga optimal.

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Pascafitoremediasi

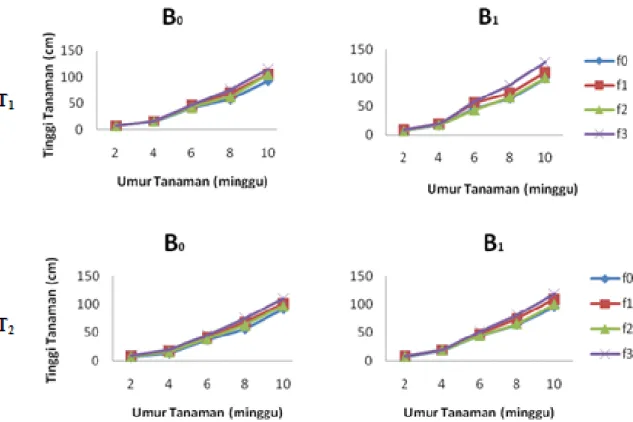

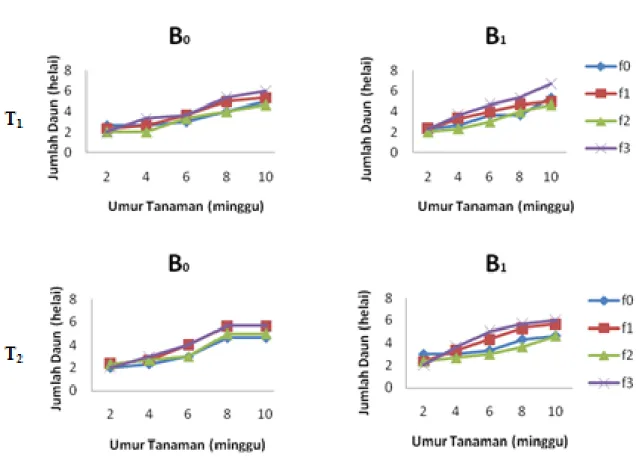

Tinggi tanaman dan jumlah daun merupakan parameter yang diamati secara keseluruhan dengan tujuan untuk

mengetahui perbedaan peningkatan pertumbuhan pada perkembangan tanaman jagung. Pertumbuhan tanaman yang sedikit terhambat dapat dilihat dari segi tinggi tanaman dan jumlah daun pada minggu ke-2 setelah tanam dan mengalami peningkatan setelah minggu ke-4 (Gambar 2 dan Gambar 3), hal ini dapat terjadi dikarenakan tanaman perlu adanya penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Tinggi tanaman akan meningkat dan diikuti bertambahnya jumlah daun dengan adanya penambahan bahan organik. Hal ini dikarenakan bahan organik mampu membantu menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan akan menurun seiring dengan adanya akumulasi logam berlebih ke dalam tanah.

Pada perlakuan kontrol yaitu perlakuan tanpa tumbuhan fitoekstraktor (F0), tanaman jagung memiliki tinggi dan

jumlah daun yang lebih rendah dari perlakuan yang menggunakan tumbuhan fitoekstraktor karena tanaman tersebut

42

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id

hanya bisa berusaha untuk tetap mempertahankan hidupnya karena nutrisi yang diperlukan tidak terpenuhi. Berbeda halnya dengan tanaman jagung yang ditanam pada perlakuan F1 (L. crustacea), F2

(D. radicosaa), dan F3 (C. rotundus) yaitu

perlakuan yang menggunakan tumbuhan fitoekstraktor, memiliki tinggi dan jumlah daun yang berbeda. Nilai rerata tinggi dan jumlah daun tanaman jagung yang paling baik dan memiliki pertumbuhan tanaman yang cepat, jika diurutkan dari nilai rerata yang tertinggi yaitu tanaman jagung yang ditanam pada perlakuan F3 (C. rotundus), F1

(L. crustacea) dan yang terakhir adalah perlakuan F2 (D. radicosaa) karena pada

tahap fitoremediasi, perlakuan F3,

tumbuhan tersebut memberikan respon positif yaitu mampu menyerap Hg dalam jumlah yang cukup banyak sehingga kandungan Hg dalam tanah berkurang dan tanaman jagung dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan perlakuan F1

maupun F2. Hal ini sesuai dengan

pernyatan Karti (2003) bahwa kandungan nutrisi yang randah pada tanah tercemar limbah tailing akan dapat menghambat pertumbuhan tanaman.

Keterangan : T1 (Tanah tercemar limbah Tailing sebanyak 10%) ; T2 (Tanah tercemar limbah Tailing

sebanyak 20%) ; B0 (Tanpa BO 10ton/ha) ; B1 (Dengan BO 10ton/ha) ; F0 (Tanpa

Tumbuhan Fitoekstraktor) ; F1 (Tumbuhan L. crustacea) ; F2 (Tumbuhan D. radicosa) ; F3

(Tumbuhan C. rotundus)

43

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id

Keterangan : T1 (Tanah tercemar limbah Tailing sebanyak 10%) ; T2 (Tanah tercemar limbah Tailing

sebanyak 20%) ; B0 (Tanpa BO 10ton/ha) ; B1 (Dengan BO 10ton/ha) ; F0 (Tanpa

Tumbuhan Fitoekstraktor) ; F1 (Tumbuhan L. crustacea) ; F2 (Tumbuhan D. radicosa) ; F3

(Tumbuhan C. rotundus)

Gambar 3. Rerata Jumlah Daun pada Tanaman Jagung Biomass tanaman jagung

Bobot kering tanaman jagung diperoleh dari hasil penimbangan yang dilakukan saat panen pada 10 MST, setelah tanaman dioven 2x24 dengan suhu ±70ºC. Berat kering pada perlakuan tanah yang tercemar limbah tailing 20% (T2) lebih

rendah dibandingkan perlakuan tanah yang tercemar limbah tailing 10% (T1). Hal ini

dikarenakan semakin tinggi konsentrasi Hg

maka dapat mengganggu proses

metabolisme tanaman serta menghambat pertumbuhan tanaman sehingga tanaman menjadi kerdil dan menghasilkan berat kering yang tidak seperti tanaman normal. Fitter and Hay (1991), menyatakan bahwa logam berat dapat mengganggu proses metabolisme pada tanaman, sehingga mengganggu pembentukan sel-sel tanaman dan jaringan meristem pada akar.

Menurunnya pertumbuhan jaringan pada akar dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan bagian atas tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan bobot kering tanaman.

Pada parameter berat kering tanaman jagung, perlakuan F3(C. rotundus) memiliki

nilai rerata lebih tinggi dibandingkan F1(L.

crustacea) sedangkan F2(D. radicosa) memiliki

nilai rerata lebih rendah dibandingkan F1(L.

crustacea) dan terus menurun seiring meningkatnya konsentrasi Hg. Hal ini dikarenakan pada tahap fitoremediasi kandungan Hg banyak terserap pada perlakuan F3(C. rotundus) sehingga

kandungan Hg berkurang dan pada penanaman selanjutnya tanaman dapat menghasilkan pertumbuhan yang baik dan hasil berat kering yang didapat tinggi. Kandungan Hg yang berlebih dapat

44

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id

menghambat pertumbuhan dan

menurunkan produktifitas serta menurunkan nilai berat kering suatu tanaman. Logam berat yang terserap, menurut Connel and Miller (1995), dapat menyebabkan toksik pada tumbuhan dan kandungan logam berat yang berlebih dapat menurunkan produktivitas tanaman, serta dapat menyebabkan kematian.

Serapan N jagung

Hasil perhitungan serapan N dimaksudkan untuk mengetahui serapan N oleh tanaman selama pertumbuhan yang diperoleh dari hasil kali kadar N tanaman dengan berat kering tanaman. Hasil uji Duncan taraf 5% menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman jagung

sehingga pertumbuhan tanaman

dipengaruhi oleh jumlah serapan N tanaman. Serapan N pada perlakuan F3

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan F2 dan F1 sehingga memiliki pertumbuhan

yang kurang baik. Hal ini dikarenakan adanya penghambatan pertumbuhan pada tanaman jagung yang disebabkan oleh adanya kandungan Hg pada tanah masih cukup banyak tersedia sehingga berpengaruh terhadap tanaman dalam menyerap unsur yang dibutuhkan.

Secara umum, tanaman jagung yang ditanam pada tanah tercemar tailing kurang toleran terhadap kondisi tanah yang miskin akan bahan-bahan organik. Melihat kondisi tailing yang berdampak pada tanaman jagung yang mengalami penghambatan dalam menyerap unsur N, maka dapat didukung atau dikendalikan dengan pemberian bahan organik dan pupuk. Sesuai dengan pernyataan Yuwono, (2006) salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tanah yang menurun khususnya pada tanah tailing yaitu dapat dibenahi dengan menambahkan bahan organik. Alasan pemberian bahan organik pada tanah tailing bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah dalam menyediakan unsur hara yang berperan untuk menjaga fungsi tanah agar unsur hara mudah diserap oleh tanaman.

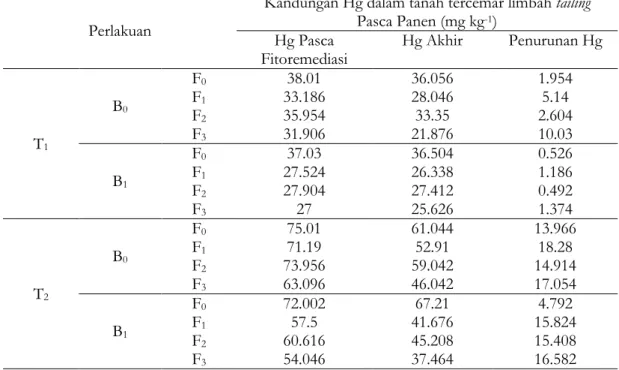

Kandungan Hg Pascapanen (Tanah dan bagian jagung)

Logam berat yang terkandung dalam tanaman meningkat sejalan dengan penambahan konsentrasi limbah tailing, maka kandungan logam berat dalam tanah berkurang sejalan dengan daya serap tanaman pada setiap perlakuan. Hal ini sesuai dengan data hasil penelitian yang tersaji pada Tabel 2, dimana kandungan Hg yang terdapat pada perlakuan F3, F2 dan F1

memiliki nilai rerata lebih rendah dibandingkan perlakuan control F0 pada

tahap sebelumnya sehingga pada tahap penanaman jagung, tanaman jagung dapat tumbuh pada tanah yang terkontaminasi, namun tanaman tersebut mengalami pertumbuhan yang kurang baik seperti halnya tanaman yang kekurangan hara. Pada tahap pasca panen tanaman jagung, kandungan Hg pada tanah yang tercemar limbah tailing menjadi berkurang. Hal ini menandakan bahwa tanaman jagung tidak hanya menyerap hara yang terdapat di dalam tanah tetapi juga menyerap Hg dalam tanah.

Pengamatan terhadap konsentrasi dan akumulasi Hg pada tanaman dipisahkan antara tajuk, akar, batang dan buah (pipilan). Hal ini dilakukan untuk mengetahui unsur Hg dalam tanaman pangan, apakah mampu menyerap polutan (keracunan) dan melakukan translokasi logam berat ke tanaman yang dipanen atau tidak. Pada penelitian ini, secara keseluruhan penyerapan logam Hg oleh tanaman jagung lebih banyak terjadi pada akar dibandingkan pada tajuk ataupun bagian-bagian tanaman lainnya. Kadar Hg yang paling tinggi hanya tertambat pada bagian akar saja dengan nilai rerata yang bervariasi, sedangkan pada bagian tajuk, batang dan biji kadar Hg tidak terdeteksi, dengan nilai rerata pada semua perlakuan 0 mg tanaman-1. Dari hasil penelitian

didapatkan bahwa tanaman jagung yang

ditanam pada perlakuan tanpa

menggunakan tumbuhan fitoekstraktor memiliki nilai kandungan Hg yang lebih tinggi dari perlakuan yang menggunakan tumbuhan fitoekstraktor. Namun, tidak semua tanaman hiperakumulator mampu menyerap kandungan logam dalam jumlah yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang ditanam pada perlakuan F3(C. rotundus) memiliki

45

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id

kandungan Hg lebih tinggi dibandingkan dengan F1(L. crustacea), namun tanaman

yang ditanam pada perlakuan F1(L. crustacea)

memiliki kandungan Hg lebih tinggi dibandingkan F2(D. radicosa). Hal ini dapat

terjadi dikarenakan kemampuan dan tingkat toleransi penyerapan tanaman jagung berbeda sehingga kandungan Hg yang terserap dalam tanaman dan yang tersisa didalam tanah juga bervariasi. Ketesediaan unsur logam dan penyerapannya oleh

tanaman ditentukan oleh konsentrasi total dan bentuk dari logam tersebut didalam tanah selain faktor geokimia pada zona perakaran. Faktor genetik dan jenis tumbuhan menentukan penyerapan logam pada zona perakaran dan akar/tajuk pada tingkat yang bervariasi. Penyerapan juga ditentukan oleh tipe jaringan tanaman dan perlakuan yang diberikan pada tanah (Knox, 2000).

Tabel 2. Rerata Kandungan Hg Pasca Panen Jagung Perlakuan

Kandungan Hg dalam tanah tercemar limbah tailing Pasca Panen (mg kg-1)

Hg Pasca

Fitoremediasi Hg Akhir Penurunan Hg

T1 B0 F0 38.01 36.056 1.954 F1 33.186 28.046 5.14 F2 35.954 33.35 2.604 F3 31.906 21.876 10.03 B1 F0 37.03 36.504 0.526 F1 27.524 26.338 1.186 F2 27.904 27.412 0.492 F3 27 25.626 1.374 T2 B0 F0 75.01 61.044 13.966 F1 71.19 52.91 18.28 F2 73.956 59.042 14.914 F3 63.096 46.042 17.054 B1 F0 72.002 67.21 4.792 F1 57.5 41.676 15.824 F2 60.616 45.208 15.408 F3 54.046 37.464 16.582

Keterangan : T1 (Tanah tercemar limbah Tailing sebanyak 10%) ; T2 (Tanah tercemar limbah Tailing

sebanyak 20%) ; B0 (Tanpa BO 10ton/ha) ; B1 (Dengan BO 10ton/ha) ; F0 (Tanpa

Tumbuhan Fitoekstraktor) ; F1 (Tumbuhan L. crustacea) ; F2 (Tumbuhan D. radicosa) ; F3

(Tumbuhan C. rotundus) ; Hg (Merkuri)

Serapan Hg jagung

Pada penelitian ini semua perlakuan mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga berdampak pada jumlah serapan Hg per tanaman. Tanaman yang ditanam pada tanah yang tercemar limbah tailing 10% memiliki daya serap lebih tinggi dibandingkan tanaman yang ditanam pada tanah yang tercemar limbah tailing 20%. Kandungan Hg dalam tanaman semakin meningkat sejalan dengan penambahan konsentrasi. Namun, serapan per tanaman semakin menurun sejalan dengan penambahan konsentrasi, serapan Hg

tanaman menunjukkan banyaknya unsur Hg per satuan berat kering tanaman.

Penanaman jagung yang menggunakan

perlakuan penambahan tumbuhan

fitoekstraktor dan tanpa penambahan tumbuhan fitoekstraktor memiliki efektifitas serapan Hg yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman jagung yang ditanam pada perlakuan F3(C.

rotundus) dapat bertahan hidup dan mengakumulasi lebih banyak Hg dibandingkan dengan tanaman jagung yang ditanam pada perlakuan F1(L. crustacea) dan

F2(D. radicosa), akan tetapi pertumbuhan

dan daya serap tanaman akan menurun seiring dengan adanya peningkatan

46

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id

kandungan Hg. Menurut Muin (2003), jika logam berat yang terdapat di dalam tanah tinggi, maka bisa terjadi penurunan penyerapan oleh tanaman. Logam yang diserap dari media oleh sel-sel akar akan mengikuti aliran transpirasi yang akan mencapai daun, sedangkan akumulasi, logam yang diserap oleh tanaman akan membentuk mekanisme sel dan akan ikut terserap bersamaan dengan air yang dibutuhkan sebagai nutrisi.

Korelasi antara kandungan Hg pascafitoremediasi (tanah) dengan serapan Hg pascafitoremediasi (tanah) kurang erat namun korelasi ini nyata karena nilai p-value kurang dari 0.05 yaitu 0.000** (Tabel 3). Hubungan ini berarti Serapan Hg akan mengakibatkan gejala keracunan dan gangguan pertumbuhan pada tanaman. Jika konsentrasi tanah yang tercemar limbah tailing semakin tinggi maka kandungan Hg semakin tinggi, sehingga dapat menghambat pertumbuhan akar karena tidak mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fauziah (2009), bahwa kondisi tailing sekitar lubang

tanam yang memadat sehingga

menyebabkan buruknya sistem tata air yang secara langsung dapat membawa dampak negatif terhadap fungsi dan perkembangan akar, yang menyebabkan akar tidak dapat berkembang dengan sempurna dan fungsinya sebagai alat absorpsi unsur hara dan air akan terganggu. Akibatnya tanaman tidak dapat berkembang dengan normal, dan pertumbuhannya tetap kerdil.

Hasil analisis korelasi menunjukkan korelasi negatif dan tidak nyata antara kandungan Hg jagung dengan berat kering tanaman dengan nilai p-value 0.839 (Tabel 3). Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi Hg maka dapat mengganggu proses metabolisme tanaman serta menghambat pertumbuhan tanaman sehingga tanaman menjadi kerdil dan menghasilkan berat kering yang tidak seperti tanaman normal. Semakin tinggi kandungan Hg akar tanaman menyebabkan berat basah akar menjadi rendah sehingga dapat mempengaruhi nilai berat kering

tanaman. Fitter and Hay (1991), menyatakan bahwa logam berat dapat mengganggu proses metabolisme pada

tanaman, sehingga mengganggu

pembentukan sel-sel tanaman dan jaringan meristem pada akar. Menurunnya pertumbuhan jaringan pada akar dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan bagian atas tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan bobot kering tanaman. Kesimpulan

1. Tanaman L. crustacea, D. radicosa, dan tercemar limbah tailing. Kemampuan serapan tanaman L. crustacea lebih besar dibandingkan D. radicosa, dan C. rotundus, namun semakin tinggi kandungan Merkuri (Hg) pada tanah maka serapan Hg pada tanaman semakin rendah.

2. Penambahan bahan organik dapat C. rotundus dapat menurunkan kandungan Merkuri (Hg) dalam tanah

3. meningkatkan serapan Merkuri (Hg) pada tanaman fitoekstraktor.

4.Pertumbuhan tanaman jagung yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat kering) meningkat seiring dengan adanya penurunan kandungan Hg tanah pascafitoremediasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Merkuri (Hg) pada tanaman jagung banyak terdapat pada bagian akar tanaman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan adanya penelitian lebih lanjut mengenai potensi tanaman pangan sebagai tanaman hiperakumulator dan bagaimana solusi pemecahannya agar tanaman pangan tersebut dapat dikonsumsi dan perlu diterapkan perhitungan berapa besar biaya reklamasinya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. atas biaya penelitian yang diberikan melalui program Indofood Riset Nugraha Periode 2011-2012.

47

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id

Tabel.3. Korelasi : perlakuan, Hg pascafitoremediasi (tanah, BKO, serapan), Hg jagung (tanah, BKO, Hg akar, serapan) antar parameter pengamatan

Perlakuan Hg Ft (tanah) BKO Serapan Ft. Hg Jg. (tanah) Hg Jg. (tnm) BKO Jg. Serapan Jg. Serapan N Jg. Hg Ft. (tanah) 0,763 0,000 BKO -0,160 -0,258 0,276 0,077 Serapan Ft. -0.483 -0.588 0.697 0.001 0.000 0.000 Hg Jg. (tanah) 0.673 0.705 -0.384 -0.626 0.000 0.000 0.007 0.000 Hg Jg. (tnm) -0.496 -0.702 0.235 0.593 -0.495 0.000 0.000 0.107 0.000 0.000 BKO Jg. -0.016 -0.041 0.194 0.326 -0.163 -0.030 0.913 0.782 0.186 0.024 0.269 0.839 Serapan Jg. -0.331 -0.449 0.286 0.632 -0.421 0.548 0.807 0.021 0.001 0.049 0.000 0.003 0.000 0.000 Serapan N Jg. -0.112 -0.188 0.293 0.482 -0.305 0.165 0.808 0.767 0.447 0.201 0.043 0.001 0.035 0.263 0.000 0.000

Keterangan: Ft.: Pasca Fitoremediasi; Jg.: Jagung; tnm : tanaman; BKO : Berat Kering Oven Bagian kolom : Persen korelasi

48

Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 1 No 2: 38-48, 2014

http://jtsl.ub.ac.id