ISSN : 2356-3176

C.

2 Komunikasi Politik Partai Islam:

Antara Pemahaman dan Realitas Hery Purwosusanto 9-23

3

The Effect of Reading Strategies Model As A Combination of Cognitive, Metacognitive and Think Aloud Strategies On L2 Reading Comprehension Texts

Analisis Bahasa Rupa Relief Candi Surawana dan Relief Teras

8 Peningkatan Pengetahuan Hukum

Nelayan Dalam Memanfaatkan Fenty U. Puluhulawa 87-99

ANALISIS BAHASA RUPA RELIEF CANDI SURAWANA DAN RELIEF

TERAS PENDAPA PANATARAN

Dwi Budi Harto1

Abstract:

Languages such reliefs in Indonesia exciting study because its uniqueness Wimba Way / CW and Procedure expression / TU. Likewise, the relief Surawana / CS and Terrace Pendapa Panataran / TPP, also drew studied in order to obtain such a description language comparison on both reliefs are cosmological. The objective is consistent with the breakdown problem formulation, namely: (1) visual language, a second equation relief; (2) differences in the visual language of relief; and (3) a second visual language peculiarities relief. The method used is descriptive quantitative and qualitative. Focus visual language study is both a relief. Purposive data collection Sam-pling. Initial data analysis was conducted using literature and then proceed with the Interactive Analysis Model. Then, in a quantitative descriptive analysis followed by analysis of the percentage of categorization/degree of similarity/DK by Tabarani (1991). Based on this DK then conducted a qualitative descriptive analysis that gives meaning to the numbers and percentages of these categories and provide an explanation / argumentative based on relevant literature dicrosscheck back in triangulation to maintain its validity. Based on this study produced several conclusions: (1) the relief of visual language has many similarities, DK CWnya by 92%, while the DK-start at 81%. The second equation of the temple are using some modern visual language and visual language traditions, such as: MLS, Enlarged, Minimized, from Head-Foot, Angle Naturally, Assorted Looks, X-rays,Original; (2) differences in such languages is that there are differences in the two reliefs frequency of use by both visual language, including how to: X-rays, Stacking, Angle Look Up, Look Down Angle, Direction Look Left-Right, Up-Down View Direction, Direction View Middle -Pinggir; (3) the peculiarities of the relief in such languages is: not much use of modern visual language but tend to use visual language such tradition is the way: slide, Some background, bottom = line of the Land Bank, Identification of Space, Motion mode, Assorted Space and Time, Twins, Background layer, flashbacks, Direction see parts / grilles are prasavya, Enlarged, Enlarged Detail, seems typical, X-rays, frequency of appearance, and Direction View Pradaksina.

Keywords: Language Arts Tradition, Modern Language Arts, How Wimba, Procedure phrase, Surawana, Terrace Pendapa Panataran.

Abstrak:

Bahasa rupa relief candi di Indonesia menarik diteliti karena memiliki kekhasan Cara Wimba/CW dan Tata Ungkapan/TU. Demikian juga dengan relief candi Surawana/CS dan Teras Pendapa Panataran/TPP, juga menarik diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi perbandingan bahasa rupa pada kedua relief candi secara kosmologis. Tujuan tersebut sesuai dengan breakdown rumusan masalahnya, yaitu: (1) persamaan bahasa rupa kedua relief; (2) perbedaan bahasa rupa kedua relief; dan (3) kekhasan bahasa rupa kedua relief. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Fo-kus kajiannya adalah bahasa rupa kedua relief. Pengumpulan datanya Purpossive Sam-pling. Analisis data awal dilakukan dengan metode Kepustakaan kemudian dilanjutkan dengan Model Analisis Interaktif. Kemudian secara deskriptif kuantitatif

dilakukan analisis persentase dan dilanjutkan dengan analisis kategorisasi/derajat kesamaan/DK berdasarkan Tabrani (1991). Berdasarkan DK ini kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yang memberikan makna terhadap persentase dan angka-angka kategori tersebut serta memberikan penjelasan/argumentatif berdasarkan pustaka terkait yang dicrosscheck kembali secara triangulasi untuk menjaga validitasnya. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan beberapa simpulan: (1) bahasa rupa kedua relief memiliki banyak persamaan, DK CWnya sebesar 92%, sedangkan DK TUnya sebesar 81%. Persamaan kedua candi adalah menggunakan beberapa bahasa rupa modern dan bahasa rupa tradisi, diantaranya: MLS, Diperbesar, Diperkecil, dari Kepala-Kaki, Sudut Wajar, Aneka Tampak, Sinar X, < Asli; (2) perbedaan bahasa rupa kedua relief adalah terdapatnya perbedaan frekuensi pemakaian bahasa rupa oleh keduanya, diantaranya adalah cara: Sinar X, Penumpukan, Sudut Lihat Atas, Sudut Lihat Bawah, Arah Lihat Kiri-Kanan, Arah Lihat Atas-Bawah, Arah Lihat Tengah-Pinggir; (3) kekhasan bahasa rupa kedua relief adalah: tidak banyak menggunakan bahasa rupa modern tetapi cenderung menggunakan bahasa rupa tradisi diantaranya adalah cara: Digeser, Sejumlah Latar, Tepi bawah = Garis Tanah, Identifikasi Ruang, Cara Gerak, Aneka Ruang dan Waktu, Kembar, Lapisan Latar, flashback, Arah lihat belahan/kisi-kisi secara prasavya, Diperbesar, Rinci Diperbesar, Tampak khas, Sinar X, Frekuensi Penampilan, dan Arah Lihat Pradaksina.

Kata Kunci: Bahasa Rupa Tradisi, Bahasa Rupa Modern, Cara Wimba, Tata Ungkapan, Candi Surawana, Teras Pendapa Panataran.

Pendahuluan:

Bahasa rupa relief candi di Indonesia yang pernah diteliti menunjukkan bahwa relief-relief candi di Indonesia memiliki kekhasan bahasa rupa (pada Cara Wimba/CW dan Tata Ungkapan/TU), yaitu bahasa rupa tradisi atau bahasa rupa pendahulu (sebutan Tabrani). Demikian juga dengan relief candi Surawana dan Teras Pendapa Panataran/TPP, juga menarik untuk diteliti dimungkinkan juga memiliki kekhasan bahasa rupa. Kekhasan ini muncul dimungkinkan karena tahun pembuatan kedua candi sedikit berbeda, Teras Penda-pa Panataran dibuat tahun 1297 S/1375 M (masa Hayamwuruk), sedangkan data sementara menyebutkan bahwa candi Surawana dibuat pada tahun 1388 M (masa Hayamwuruk). Jadi perbedaannya terpaut 13 tahun. Walaupun sedikit berbeda tahun pembuatannya, namun kosmologi penciptaan masih relatif sama yaitu pada masa raja Hayamwuruk Majapahit dan masih dalam balutan sistem religi Hindu. Menurut Tabrani (1991) bahasa rupa secara ontogeni dan filogeni sangat tepat jika digunakan sebagai ‘pisau analisis’ pada karya-karya Seni Rupa dan desain yang bersifat naratif/bercerita.

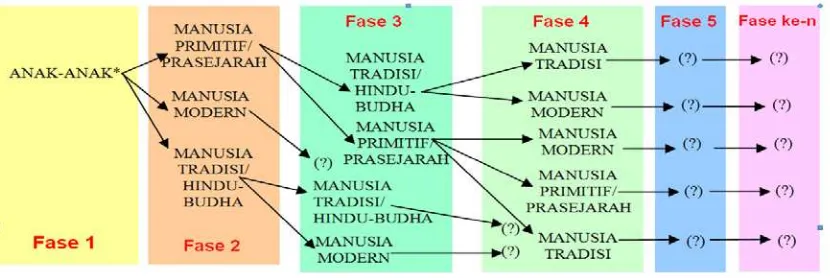

Kesesuaian ini bersifat kosmologis, buktinya didapat dari hasil penelitian Tabrani (1991), yaitu terdapatnya persamaan bahasa rupa pada kategori 1 (urutan ke-1) yang dipakai oleh beberapa artefak yang diteliti [wayang beber Jaka Kembang Kuning/JKK (wakil masa Klasik Hindu Budha s.d. Islam), lukisan gua (wakil masa Prasejarah), relief Lalitavistara Borobudur (wakil masa Klasik Budha) dan gambar anak-anak (bahasa rupa pendahulu)]. Berdasarkan hal itu maka secara ontogeni dan filogeni perkembangan bahasa rupa anak (pendahulu) dapat dibagankan sbb.:

Bahasa rupa digunakan sebagai ‘pisau analisis’ dalam penelitian ini karena bahasa ru-pa sesuai dengan kosmologi penciptaan relief candi masa Klasik Hindu-Budha (secara ontogeni dan filogeni) (Harto, 1999; Tabrani, 1991). Berdasarkan latar belakang dan cu-plikan beberapa pustaka sebagaimana diuraikan sebelumnya maka ditetapkan tujuan pene-litian yaitu: “untuk mendapatkan deskripsi tentang perbandingan bahasa rupa yang digunakan oleh relief Teras Pendapa Panataran dan bahasa rupa relief candi Sura-wana secara kosmologis”. Tujuan tersebut sesuai dengan rumusan masalahnya, yang di-breakdown menjadi 3 permasalahan: (1) persamaan bahasa rupa relief candi Surawana dan TPP; (2) persamaan bahasa rupa relief candi Surawana dan TPP; dan (3) kekhasan bahasa rupa relief candi Surawana dan TPP.

Materi dan Metode:

Secara strategis, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Data kuantitatif dan penyajiannya dalam penelitian ini adalah frekuensi CW atau TU yang digunakan pada relief candi yang ditabulasikan. Sedangkan data kualitatif berupa deskripsi tentang relief candi, dan latar belakang penciptaannya.

Pengumpulan data dilakukan secara Purpossive Sampling yang didasarkan karakter atau sifat khas dari sampel relief yang memiliki jenis bercerita, bukan yang hiasan atau konstruksi. Lebih khusus lagi dipilih relief bercerita yang memiliki kesamaan cerita antara relief candi Surawana dan Teras Pendapa Panataran. Kesamaan cerita menjadi pertimbang-an, karena mengacu pada tingkat homogenitas cerita tersebut, sehingga lebih setara jika dibandingkan bahasa rupanya. Kesamaan cerita pada kedua candi adalah munculnya cerita Bubuksah Gagangaking dan Sri Tanjung. Jika merujuk pendapat Sugiyono (2009: 208) yaitu dilihat dari fokus penelitiannya maka dapat digolongkan sebagai penelitian populasi, karena semua panel relief yang menjadi fokus penelitian diamati/diteliti.

Keterangan:

* Anak-anak menurut Tabrani adalah anak-anak masa kini, menurut penulis sebenarnya bisa juga anak-anak masa lalu, karena sebutan masa kini oleh Tabrani hanya dimaksudkan agar para pembaca lebih mudah membayangkan kondisinya & membandingkannya dengan keadaan sekarang/masa kini. Pada fase ke-1, baik anak-anak dari manusia prasejarah/primitif, anak-anak manusia tradisi, dan anak-anak orang modern/yang belum pernah sekolah memiliki bahasa rupa yang sama (faktor hereditas dominan). Pada fase ke-2 manusia prasejarah/primitif masih meneruskan bahasa rupa yang sama dengan masa anak-anaknya (faktor hereditas dominan). Pada fase ke-2 ini bahasa rupa yang digunakannya, menurut Tabrani (1991) disebut bahasa rupa ‘pendahulu’. Berbeda dengan manusia modern, pada fase ke-2 ini sudah memiliki bahasa rupa yang berbeda dengan masa anak-anaknya, karena sudah mengenal budaya /sekolah modern. Demikian perkembangannya, dst.

(?) Masih perlu dikaji atau diteliti lagi tingkat perkembangan filogeni selanjutnya.

Gambar 1: Tingkat perkembangan filogeni manusia (khususnya Indonesia) dalam berbahasa rupa

Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi (Sutopo, 1996: 59-62), yaitu pengamatan di lokasi candi dengan melihat gelap terang, pencahayaaan, pengamatan terhadap relief yang aus, melihat keruntutan cerita berdasarkan karya sastra, literatur, kitab, dan lain-lain yang mendasarinya. Semua pengamatan lapangan (observasi) ini dicatat atau didokumentasi (Sutopo, 1996: 63), dengan cara disket/digambar (terutama relief yang telah aus) serta didokumentasi dengan bantuan alat potret.

Model 1: Model analisis interaktif (Sutopo, 1996: 87)

Validitas data dilakukan dengan cara triangulasi data. Cara triangulasi ini diterapkan pada triangulasi gambar/hasil potret dengan gambar dari literatur, atau pencocokkan (cross-check) angka tahun dari berbagai prasasti dan kitab, cross-check antar hasil penelitian yang pernah dilakukan peneliti maupun orang lain. Relief dua candi dibandingkan secara des-kriptif. Sebelum dibandingkan bahasa rupanya maka perlu dilakukan analisis data dengan metode Penelitian Kepustakaan (Zed, 2008). Penelitian Kepustakaan dilakukan pada ceri-ta relief (karya sastra) yang mendasari penciptaan kedua relief candi yang dibandingkan.

Berdasarkan pendekatan Kualitatif, analisis datanya menggunakan Model Analisis Interaktif, dalam hal ini pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan simpulan/verifikasi terjadi secara simultan dan bisa berulang (lihat model 1).

Sebagai penelitian deskriptif kuantitatif maka digunakan analisis statistik deskrip-tif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat simpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009: 2007-2008). Selanjutnya Sugiyono menjelaskan bahwa di sisi lain penelitian yang dilakukan pada sebuah sampel, analisis datanya dapat pula menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial dibagi menjadi 2 yaitu: statistik parametrik dan statistik non parametrik (diadaptasi dari Sugiyono, 2009: 207-209).

Karena, penelitian ini dapat dipandang sebagai sampel dan dapat pula dipandang sebagai populasi yaitu relief cerita Bubuksah Gagangaking dan Sri Tanjung pada candi Surawana dan Teras Pendapa Panataran maka analisis datanya tidak menggunakan statistik inferensial, tetapi menggunakan statistik deskriptif (persentase). Analisis datanya dilakukan dengan membandingkan persentase penggunaan bahasa rupa kedua candi (relief cerita Bubuksah Gagangaking dan Sri Tanjung). Saat membandingkarannya tidak menggunakan statistik parametrik maupun statistik non parametrik, tetapi menggunakan Model Studi Perbandingan (Tabrani, 1991) sebagai berikut:

1. Penyetandaran/penyeragaman jumlah data dilakukan secara prosentase/persentase, kare-na jumlah panel relief cerita Bubuksah Gagangaking dan Sri Tanjung pada candi Su-

rawana dan Teras Pendapa Panataran tidak sama (diadaptasi dari Tabrani, 1991: 642). 2. Untuk tiap jenis cara pada Cara Wimba digunakan patokan sebagai berikut:

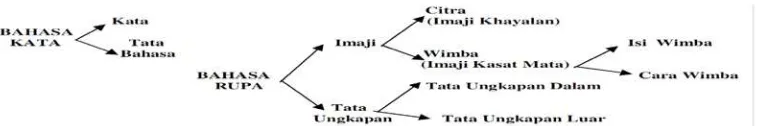

Tabel 1: Patokan analisis bahasa rupa berdasarkan kategorinya (diadaptasi dari Tabrani, 1991: 642-643)

Kategori Keterangan Nilai Sebutan

I

• Untuk tiap cara dari suatu jenis Cara Wimba, jika

perbedaan cara yang digunakan sampai dengan 10% (<10%) dinilai tidak relevan atau kira-kira masih sama,

tetapi perbedaan jenis gambar yang lain masih relatif

sama

• cara yang bila dianalisa bukan ternyata perbedaannya,

bukan terletak pada bahasa rupanya, tetapi karena faktor lingkungan sedang bahasa rupanya boleh dikata sama

• cara yang sama-sama tidak berlaku bagi obyek yang

dibandingkan.

100 Sama

II

Untuk tiap cara dari suatu jenis Cara Wimba, jika perbedaan cara yang digunakan sampai 10%, tetapi

perbedaan jenis gambar yang lain lebih dari 10%

80 Hampir

sama

III

Untuk tiap cara dari suatu jenis Cara Wimba, jika perbedaan cara yang digunakan antara 10% - 20%, tetapi

per-bedaan jenis gambar yang lain lebih dari 10% - 20%

60 Cukup

sama

IV

Untuk tiap cara dari suatu jenis Cara Wimba, jika ada 2

atau 3 jenis gambar yang memiliki perbedaan cara yang

digunakan lebih dari 20%.

40 Kurang

sama

Catatan: pada kolom keterangan tertulis kata “gambar” (bercetak tebal), karena pedoman ini

digunakan Tabrani untuk meneliti gambar anak-anak dan Prasejarah, namun dalam penelitian ini

dapat disesuaikan dengan fokus penelitian, oleh karena itu kata “gambar” dapat diganti dengan

kata “relief”.

3. Untuk menilai suatu jenis Cara Wimba, semua cara dihitung nilaianya dan kemudian dibagi dengan jumlah cara yang absah.

4. Sebagai keseluruhan Cara Wimba, semua nilai jenis Cara Wimba dijumlah dan dibagi dengan semua jenis Cara Wimba.

5. Demikian pula untuk Tata Ungkapan dan untuk keseluruhan Cara Wimba dan Tata Ungkapan, dijumlah nilai Cara Wimba dan Tata Ungkapan lalu dibagi dua.

6. Sebagai keseluruhan urutan, urutan ke-1 nilai kesemaannya diantara 90-100, urutan ke-2 diantara 80-90, urutan ke-3 diantara 70-80, urutan ke-4 diantara 60-70, dan urutan ke-5 diantara 50-60 (diadaptasi dari Tabrani, 1991: 643-644).

Hasil dan Pembahasan:

a. Bahasa Rupa sebagai ‘Pisau Analisis’ Relief Candi Naratif (Khususnya Relief Candi Surawana dan Teras Pendapa Panataran):

Penelitian terhadap relief candi pada umumnya menggunakan teori Barat, misalnya teori estetika dan semiotika. Ini tentunya kurang relevan, karena para pemahat relief candi lahir sebelum teori estetika dan semiotika dirumuskan. Demikian pula dengan pembangun-an candi dan reliefnya, tentunya tidak menggunakan teori estetika Barat sebagai pedoman ketika menciptakan relief. Sebagaimana dikemukakan oleh Tabrani (Harto, 1999: 97) untuk relief bercerita maka digunakan bahasa rupa untuk menganalisisnya, sedangkan untuk kar-ya Seni Rupa yang cenderung bergaya abstrak bisa menggunakan analisis structural/nirma-na atau semiotika.

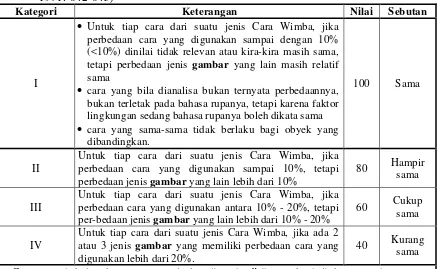

Gambar 2: Perbedaan antara bahasa kata dan bahasa rupa (Harto, 1999: 97)

Gambar3: Perbedaan jenis gambar menurut tabrani (2005: 95)

Gambar 4: Pembagian jenis relief (Harto, 1999: 31)

Gambar 5: Pembagian jenis gambar (Harto, 1999: 33)

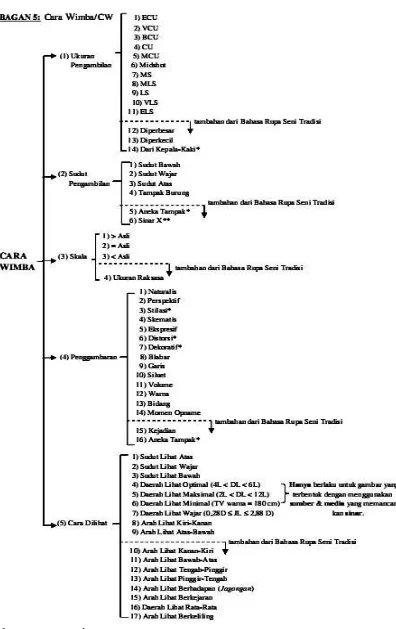

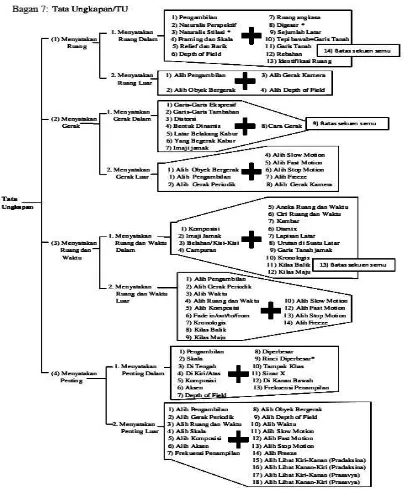

Berdasarkan bagan 2 dan digabungkan dengan hasil penelitian Tabrani dan Harto maka jenis-jenis bahasa rupa (Cara Wimba dan Tata Ungkapan) yang menjadi ‘pisau analisis penelitian’ ini, dapat dibagankan menjadi bagan 6 dan 7. Cara-cara yang ada pada bagan 6 dan 7 digunakan untuk menganalisis relief candi Surawana dan TPP.

Bagan-bagan tersebut didasarkan pendapat Tabrani (1991), Tabrani (2005), dan Harto (1999) dari hasil penelitiannya. Berdasarkan bagan 3, 4, dan 5 dapat diketahui bahwa relief candi yang bercerita/naratif lebih tepat menggunakan analisis bahasa rupa. Alasan yang lebih mendasar kenapa bahasa rupa digunakan sebagai ‘pisau analisis’ akan dikemukakan pada poin 3.2. Di sisi lain kelebihan bahasa rupa adalah keterbukaannya sebagai alat analisis untuk menerima jenis cara atau tata ungkapan baru (yang ditemukan dari hasil penelitian berikutnya) sebagai perbendaharaan baru dalam CW dan TU. Berbeda dengan estetika formal, biasanya mengkaji karya Seni Rupa didasarkan atas beberapa kaidah, misalnya: kesetimbangan, variasi, irama/ritme, emphasis, keselarasan/keharmonis-an, proporsi, dan kesatuan. Peneliti tampaknya harus ‘menelan mentah-mentah’ teori esteti-ka Barat yang telah menjadi rujukan kurikulum nasional ini. Peneliti tidak bisa menambah-kan kaidah lain jika memang menemukan kaidah baru dalam penelitian. Dengan demikian akan semakin berkembanglah bahasa rupa yang akan digunakan sebagai alat analisis seni tradisi (relief bercerita), karena keterbukaannya terhadap hasil penelitian terbaru.

Gambar 6: Cara wimba

Gambar 7: Tata ungkapan

Keterangan gambar 6 dan 7:

Tanda * menunjukkan cara-cara yang mendukung cara gambar ‘ala wayang kulit’. Cara gambar ‘ala wayang kulit’ merupakan cara pahatan khas relief candi Jawa Timur. Batas sekuen semu ditambahkan pada beberapa cara dalam sebagai hasil temuan pada relief Candi Tigawangi dan Surawana.

b. Hubungan Bahasa Rupa, Sastra, dan Relief Candi dalam ‘Balutan’ Kosmologi:

Berdasarkan hasil analisis kepustakaan (metode Penelitian Kepustakaan), maka kos-mologi secara leksikal diartikan sebagai: (1) cabang astronomi yang menyelidiki asal-usul, struktur dan hubungan ruang waktu dari alam semesta; (2) ilmu tentang asal-usul kejadian bumi, hubungannya dengan sistem matahari, serta hubungan sistem matahari dengan jagad raya; (3)

cabang dari metafisika yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem yang bera-turan (Moeliono, 1989: 463). Jika disimpulkan maka penggunaan istilah “kosmologi” pada teori-teori budaya ‘cenderung’ menggunakan kalimat kunci sbb.: “alam semesta sebagai sistem yang beraturan”, “ilmu tentang asal-usul” dan kata kunci “cosmos”, “hubungan”.

Senada dengan kalimat kunci tersebut, Purwanto (dalam Imajinasi, vol. 2 Januari 2005) menyatakan bahwa:

“Kosmologi memiliki makna keberaturan, keseimbangan, dan harmoni yang manifestasi-nya adalah sistem alam semesta sebagai makrokosmos. Dalam sistem itu Tuhan ditempatkan sebagai pusat kosmos yang mengatur keseluruhan sistem tersebut. Dalam budaya Jawa, konsep kosmologi diimplementasikan pada elemen-elemen di alam semesta ini antara lain manusia, rumah, desa, dan komunitas lain sebagai mikrokosmos. Konsep kosmologis pada kehidupan budaya masyarakat Jawa adalah menyatunya makro dan mikrokosmos yang lebih populer disebut manunggaling kawula lan Gusti”.

Kosmologi semacam itu akhirnya melahirkan konsep penciptaan karya seni timur yang jauh berbeda dengan konsep/estetika barat. Pendapat tersebut senada dengan pendapat

Tabrani (1995) bahwa konsep kosmologi pada kesenian timur/Indonesia adalah: a) Dualisme yang Dwitunggal.

Sejalan dengan pendapat Tabrani (1995: 16) bahwa antara makrokosmos dan mi-krokosmos

diharapkan ada hubungan erat (kesatuan) sehingga kehidupan bisa berjalan/ berlangsung. Pendapat Tabrani ini didukung oleh Subagya (1981: 117-118) dengan sebutan “Tata alam Serba Dua Namun Bersatu”, atau sebutan: ekagrhabuddhi, eka advaytian, loro-loroning atunggal, rwa bhineka dan kaja-kelod. Sebutan ahli lain misal-nya: dualisme monistis (H. Schoerer), monisme dualistis (Ali Basya Lubis), simbiose mutualisme (Mashuri, S.H.),

cosmic releationship (Ph.van Akkeren, Th Pigeaud), cosmic feeling of oneness (Dr. Supomo, S.H.), dualisme sosial dan antitese simbolis (J.v.d. Kroef), identitas virtual antara yang digabungkan dalam satu golongan pikiran

(C.C. Berg), monodualisme (M.M.R. Kartakusumah, Taman Siswa) dan lain-lain. b) Seimbang, selaras, serasi dan lestari.

Konsep dualisme yang dwitunggal ini menyebabkan kehidupan berlangsung terus, artinya dua unsur yang dialektik (berlawanan) harus dijaga dan bahkan diupayakan ke-satuannya agar tidak “congkrah”, sehingga dalam kehidupan tidak terjadi perkelahian, perpecahan, dan peperangan. Upaya dan penjagaan hubungan ini bertujuan agar elemen kehidupan bisa serasi, selaras, seimbang, dan lestari. Konsep ini secara filosofis tereflek-si pada kehidupan religi, yaitu hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos yang harus terjaga, dengan cara mikrokosmos menjalankan segala perintah/darma yang dian-jurkan dalam agama/sistem religi. Perintah atau darma ini merupakan perintah dari ma-krokosmos

kepada mikrokosmos, dan mikrokosmos berharap mendapatkan sesuatu dari makrokosmos

(tendensius) misalnya: pahala, surga, keselamatan, barokah, rezeki, dll.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Harto, 1999: 163), sesuai dengan penggolongan tahap perkembangan kebudayaan menurut C. A. van Peursen, bahwa orang Indonesia pada masa Klasik Hindu-Budha sebagian besar berada pada tahap pertama yaitu alam pikir mitis dan sebagian kecil pada tahap kedua yaitu alam pikir ontologis belum ada yang masuk pada tahap ketiga yaitu alam pikir fungsional. Dengan demikian pembuatan relief candi Surawana dan TPP yang diteliti, sebagian besar berada pada alam pikir mitis dan sebagian kecil berada pada alam pikir fungsional.

Berdasarkan telaah ini maka manusia Klasik Hindu-Budha Indonesia yang cenderung pada pola pikir (kosmologi) mitis cenderung mendasarkan pada sesuatu yang gaib di luar kekuatannya (di luar kekuatan manusia). Sehingga, kekaguman kepada kedahsyatan alam, roh nenek moyang, dewa dan penunggu jagad lainnya sangat dominan. Pola pikir inilah yang melahirkan sistem religi pada kebudayaan klasik. Dalam upaya menciptakan kebu-dayaan fisik, maka pola pikir yang berdasarkan sistem religi ini sangat dominan dari pada pola piker yang berdasarkan kepentingan profan (alam pikir fungsional). Dengan demikian pada masa Klasik Hindu-Budha Indonesia, sistem religi sangat dominan sebagai latar belakang penciptaan benda budaya (artefak) dari pada untuk kepentingan profan. Artefak yang dibuat oleh orang masa Klasik (mikrokosmos) merupakan perwujudan dan persem-bahan kepada yang maha kuasa/pencipta (makrokosmos) yang berada di luar kekuasaan manusia. Perwujudan dan persembahan/permohonan kepada makrokosmos dari mikrokos-mos ini memiliki ‘tendensi’ yaitu: diberikannya keselamatan (misalnya: untuk keluarga), kesejahteraan (misalnya: untuk kelompok/suku), rejeki (misalnya: binatang buruan yang banyak), dan lain-lain kepentingan terkait dengan penyiasatan hidup di dunia. Perwujudan, permohonan atau persembahan ini secara garis besar berharap agar kehidupan di dunia ber-langsung terus, antara makrokosmos dan mikrokosmos (dualisme yang dwitunggal) berjalan selaras, serasi (tidak ada konflik) dan seimbang, memayu hayuning bawana.

Kosmologi semacam ini terefleksi/terekspresi pada artefak yang dihasilkan. Jika Barat sering membedakan karya seni dengan melihat bentuk (form) dan isi (content) secara terpisah/dengan analisis terpisah, maka perwujudan dualisme yang dwitunggal ini menghasilkan karya seni rupa yang integrited antara bentuk dan isi. Keterpisahan bentuk dan isi ini tampak pada karya seni rupa Barat, yang ekstrim pada conceptual-art dan mini-mal-art

yang cenderung/dominan isi dan karya seni yang naturalistik/realistik cenderung pada bentuk. Jika dikaitkan dengan elemen seni rupa maka penerapan dualisme yang dwitunggal dan konsep seimbang, selaras, serasi, dan lestari ini terlihat pada pemanfa-atan warna, jenis garis dan bidang yang tidak harus berkiblat pada prinsip Seni Barat. Prin-

sip timur ini juga berlaku di Cina dengan Yin dan Yang, di Jepang dengan Wabi-Sabi.

Conceptual-art, minimal-art dan karya seni naturalistik/realistik adalah contoh ekstrim keterpisahan bentuk dan isi dalam estetika Barat. Di Timur peñataan unsur-unsur seni rupa menjadi sebuah komposisi/bentuk (form) sangat dipengaruhi oleh isi (content). Dalam penciptaan karya seni Timur, form dan content merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (integrated). Keduanya merupakan bentuk persembahan mikrokosmos kepada

makrokosmos. Dengan demikian, penciptaan relief kedua candi yang diteliti pada dasarnya menggunakan sistem kosmologi semacam ini.Makrokosmos adalah seluruh sistem alam raya atau jagad besar dalam kekuasaan Dewa, roh penunggu, nenek moyang, dll. Akhirnya, orang-orang pada masa Klasik Hindu-Budha di Indonesia melahirkan karya berupa candi dan reliefnya yang tidak dapat dipisahkan antara form (bentuk candi dan reliefnya) dan content

(sistem religi yang mendasari penciptaan, dituangkan dalam kitab dan karya sastra). Bukti-bukti adanya karya sastra ini terlihat pada kemampuan para pujangga/sas-trawan/kawi saat itu untuk menulis ulang 2 epos besar (Mahabarata dan Ramayana India) serta kemampuan untuk membuat cerita ‘carangan’ dan cerita baru seperti: Arjunawiwaha, Sudamala, Sri Tanjung, Bubuksah Gagangaking, Gatotkaca Sraya, dan lain-lain pada masa Kediri, Singasari, dan Majapahit. Cerita-cerita tersebut sebagian besar telah dituangkan ke dalam relief candi di Jawa Timur. Jadi ada perubahan media yang dipakai, dari sastra (media lisan dan tulis/rontal) yang mengandalkan bahasa kata berubah menjadi relief (media batu, batu bata) yang lebih banyak menggunakan bahasa rupa.

Selain diwujudkan dalam bentuk karya sastra, sistem religi Hindu-Budha biasanya dituangkan juga dalam bentuk kitab keagamaan (lisan dan tertulis). Kitab lebih memuat aturan-aturan keagamaan yang bersifat ‘pakem’/tersurat, sedangkan karya sastra lebih memuat nilai-nilai religi yang tersirat dikemas sebagai cerita-cerita fiksi. Cerita fiksi ini kemudian direliefkan oleh para taksaka/pemahat. Jadi, karya sastra maupun relief candi merupakan media komunikasi antara sastrawan/taksaka kepada masyarakat Hindu-Budha saat itu, sesuai dengan

content (isi cerita yang mengandung nilai-nilai religi). Sebagai upa-ya mewujudkan media yang berbeda (dari sastra ke relief) tentunya para pemahat harus memiliki kemampuan komunikasi berbahasa rupa yang memadai. Agar komunikatif den-gan masyarakat saat itu (sebagai penikmat relief), maka para pemahat tentunya harus me-mahami bahasa rupa yang berlaku bagi masyarakat saat itu.

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan dapat disimpulkan bahwa bahasa rupa anak-anak (sebagai bahasa rupa pendahulu) memiliki derajat kesamaan kategori 1/urutan ke-1 bila dibandingkan dengan bahasa rupa lukisan gua Prasejarah, relief Lalitavistara Bo-robudur (masa Mataram Kuno/Klasik Hindu-Budha), relief Surawana dan Tigawangi (masa Majapahit/Klasik Hindu-Budha), dan wayang beber Jaka Kembang Kuning (masa Majapa-hit/Klasik Hindu-Budha). Dengan kata lain para perupa (penggambar/pemahat) masa Pra-sejarah, masa Klasik Mataram Kuno, Kediri, Singasari s.d. Majapahit, memiliki bahasa ru-pa yang sama yaitu bahasa rupa tradisi yang merupakan kelanjutan (meneruskan) tradisi/ kebiasaan bahasa rupa saat mereka masih anak-anak. Sehingga ciri khas bahasa rupa yang ada pada gambar anak juga terdapat pada gambar orang dewasa yang menggambar gua Prasejarah, orang dewasa yang memahat relief Lalitavistara Borobudur (masa Mataram Kuno/Klasik Budha), relief Surawana dan Tigawangi (masa Majapahit/Klasik Hindu-Budha), dan orang dewasa yang menggambar wayang beber Jaka Kembang Kuning (masa Majapahit/Klasik Hindu-Budha), sesuai dengan ontogeni dan filogeni manusia (lihat kembali bagan 1). Jika didasarkan pada teori ontogeni dan filogeni ini maka dapat disim-pulkan bahwa kosmologi penciptaan relief candi pada masa klasik Hindu/Budha menggu-nakan bahasa rupa tradisi yang sama dengan bahasa rupa pendahulu. Jadi, hubungan karya sastra dan visualisasinya menjadi relief candi, secara ontogeni dan filogeni menggu-nakan bahasa rupa tradisi dalam balutan kosmologi sistem religi dapat digambarkan seperti dibawah ini.

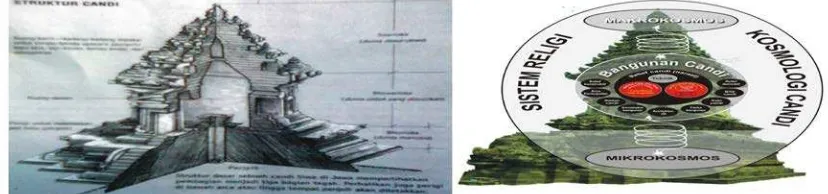

Keterangan gambar di bawah ini:

Hubungan makrokosmos dan mikrokosmos dengan media candi dapat digambarkan dan dianalogikan dengan struktur bangunan candi. Kaki candi (Bhurloka) merupakan simbolisasi mikrokosmos yang menggambarkan dunia fana. Badan candi (Bhuvarloka), meng-gambarkan dunia pembersihan atau pemurnian/penyucian. Badan candi merupakan simbol media hubungan antara makrokosmos dan mi-krokosmos, memiliki bilik candi (garbhagrha) di dalamnya terdapat arca perwujudan. Atap candi (Svarloka) merupakan simbol dunia pa-ra dewa/makrokosmos. Di dalam atap candi terdapat sebuah ruang kosong berisi padmasana

tanpa arca perwujudan. Ruang kosong ini nantinya akan diisi secara metafisika, rohaniah dari Syiwa (sebagai makrokosmos). Karena, Syiwa yg semula berkedudukan di puncak gunung (istana Syiwa), setelah manusia (sbg mikrokosmos) mengadakan upacara ritual, maka Syiwa secara rohaniah akan turun ke pad-masana/ruang kosong tersebut dan akan memberikan pencerahan kepada orang yang berdoa/melakukan ritual (me-manjatkan/memuja mantra). Setelah mendapatkan pencerahan, orang tersebut dapat memberikan nasehat kepada lain di sekitarnya. Di atas atap ada mastaka.

Gambar 8: Hubungan makrokosmos dan mikrokosmos dengan media candi dapat digambarkan dan dianalogikan dengan struktur bangunan candi

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa relief cerita yang menjadi fokus penelitian adalah cerita Sri Tanjung dan Bubuksah Gagangaking, oleh karena itu perlu dikemukakan secara kosmologis dan historis karya sastra yang mendasari penciptaan relief tersebut. Prijono dalam Disertasinya (1938: 11, dalam Aminoedin dkk., 1986: 10) me-nuliskan bahwa pengarang naskah pakem (archetypus) Sri Tanjung ditulis oleh seorang resi bernama Citragotra. Dalam naskah transliterasi Sri Tanjung Banyuwangi dituliskan bahwa Citragotra memiliki nama samaran Peputut (Mpu Putut) (Aminoedin dkk., 1986: 144). Peputut dalam tradisi Jawa sering diidentikkan dengan Bagawan.

Menurut Zoetmulder cerita Sri Tanjung menggunakan bahasa Jawa Pertengahan. Jika dilihat dari bahasanya maka cerita Sri Tanjung merupakan hasil karya sastra jaman Maja-pahit II (Soekmono, 1981: 105). Menurut Poerbatjaraka (1957: 81-84 dalam Riharyani, 1987: 34), cerita Sri Tanjung termasuk cerita yang bertema ruwatan atau pelepasan yang sering juga disebut cerita pembebasan, seperti halnya Sudamala dan Garudeya. Cerita Tanjung yang diteliti Prijono (disingkat STP) diperkirakan ditulis antara tahun 1500-1600 M. Versi cerita lain adalah STB, cerita Sri Tanjung Banyuwangi yang popular di kalangan masyarakat Banyuwangi dan cerita Sri Tanjung yang dirujuk Kusen dalam penelitiannya

Sedangkan teks sastra Bubuksah Gagangaking ditemukan dalam dua versi. Teks Bu-buksah Gagangaking (BG) yang lebih tua menurut Soekmono (1981: 119) termasuk hasil kesusatraan pada Jaman Majapahit II (sekitar abad ke-15 dan ke-16) yang ditulis dalam ba-hasa Jawa Tengahan. Ditambahkan oleh Santosa (1975: 119 dalam Riharyani, 1987 38) bahwa kitab tersebut termasuk sastra tutur. Selain itu kitab tersebut naskah aslinya/manu-script (versi lebih tua) diketahui hanya dua buah, berbentuk prosa dengan menggunakan huruf Bali (Pigeaud, 1968: 68 dalam Sulistyanto, 1986: 27). Kedua naskah tersebut sampai sekarang masih disimpan dalam koleksi perpustakaan Universitas Leiden dan belum pernah diterbitkan, baik dalam bentuk cetakan maupun terjemahan, sehingga praktis be-lum banyak diketahui (Sulistyanto, 1986: 27). Sedangkan teks yang lebih muda merupa-kan transformasi dari prosa Bubuksah tersebut sudah digubah ke dalam bentuk parikan (saduran). Jika dibandingkan kedua teks ini, isinya secara garis besar tidak ada perbedaan, namun teks dalam bentuk

parikan jauh lebih panjang dan lebih tebal sehingga di dalam teks parikan tersebut kaya akan kosa kata maupun pemanfaatan kata secara optimal. Sastra parikan merupakan sebuah hasil karya pangawi Bali yang khas. Karya sastra parikan di dalam kesusastraan Bali digolongkan ke dalam genre puisi yakni sebagai sebuah puisi yang diikat oleh konvensi

pupuh. Di dalam penggunaan bait-bait pupuh tersebut seorang penga-rang sangat dituntut kemahirannya dalam memilih kata-kata maupun dalam struktur sin-taksisnya tanpa melupakan aspek makna (diadaptasi dari Sulibra, 2008).

Secara garis besar cerita BG dalam 2 versi tersebut telah dapat dikenal berkat laporan Poerbatjaraka yang telah disebarluaskan oleh van Stein Callenfels dalam kaitannya dengan ulasan terhadap relief-relief di Teras Pendapa Panataran (Callenfels, 1919: 351-359 dalam Sulistyanto, 1986: 27). Teks sastra “Bubuksah Gagangaking” sebagai peninggalan kebu-dayaan berisikan tentang sinkretisme antara doktrin Siwa dengan Budha (anonim, 1972: 2 dalam Sulibra, 2008). Mengenai penulisnya belum dapat diketahui dengan pasti, tetapi bila didasarkan atas kesimpulan tulisan Sulistyanto (1986: 39) maka prosa Bubuksah Ga-gangaking itu ditulis oleh pujangga luar keraton, yang menyimpang dari kebiasaan. Bia-sanya pengarang sastra Jawa Kuno adalah kalangan keraton, keluarga raja, keluarga bang-sawan, pejabat, petugas, dan hamba yang mengelilingi raja (Zoetmulder, 1983: 182).

Tahun penulisan juga tidak bisa dipastikan. Menurut Soewito Santosa (1975: 119 dalam Riharyani, 1987: 38), kitab Bubuksah Gagangaking sejaman dengan Tantu Panggelaran (1550-1635 M) karena dalam kitab tersebut disebutkan nama Bubuksah dan Gagangaking, namun lebih tua dari pada kitab Korawasrama (1703 M). Berdasarkan hal ini dapat ditafsirkan penulisan kitab tersebut sekitar tahun 1550-1703 M, selaras dengan pendapat Soekmono di atas. Namun demikian bila disimak isi Tantu Panggelaran tersebut, mungkin dapat ditafsirkan bahwa dua naskah Bubuksah Gagangaking yang tersimpan di Museum Leiden itu lebih tua usianya daripada kitab Tantu Panggelaran.

c. Candi Surawana dan Teras Pendapa Panataran :

Candi Surawana dan Teras Pendapa Panataran/TPP adalah salah dua diantara puluh-an candi peninggalan Majapahit. Kedua candi digunakan sebagai obyek penelitian dengan fokus penelitian pada bahasa rupa relief kedua candi tersebut. Candi Surawana terletak di Dusun Surowono, Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Harto, 1999: 169). Berdasarkan sumber-sumber Sejarah, candi Surawana adalah tempat pendharmaan (peringatan untuk memuliakan) Raja Wengker. Hal ini didasarkan atas kitab Negarakertagama pupuh 82 bait ke 2, yaitu: "...dharma parimitta cri natheng Wengker ing Curabhana..." (Pigeaud, 1960: 63 dalam Riharyani, 1987: 9). Berdasarkan pupuh tersebut, akhirnya sebagian besar literatur (sebut saja pendapat Soekmono, Yudoseputro, Aris Sofi-yani dan lain-lain) menunjuk angka tahun pendirian candi Surawana adalah tahun 1388 M. Angka tahun ini tampaknya masih meragukan bila dikaitkan dengan data Sejarah lainnya, suatu saat perlu penelitian lanjutan (diadaptasi dari Harto, 1999: 169-170).

Candi Surawana juga terdiri dari kaki, badan, atap candi dan mastakanya, namun ba-gian badan candi hingga mastaka sudah tidak bisa direkonstruksi lagi. Kaki candi Surawa-na tergolong tinggi, berdiri di atas batur berbentuk bujur sangkar setinggi 27 cm di atas per-mukaan tanah. Pada kaki candi ini dipahatkan relief Arjuna Wiwaha, Bubuksah Gagang-aking, Sri Tanjung, relief cerita binatang, kehidupan sehari-hari, dan relief yang belum di-kenali ceritanya (Kempers, 1959: 96 dalam Riharyani, 1987: 14). Fokus penelitian ini ada-lah relief cerita Sri Tanjung dan Bubuksah Gagangaking. Sembilan panel relief Sri Tanjung dibaca secara prasawya (mengirikan candi) dan diakhiri secara pradaksina (menganankan candi), sedangkan 2 panel Bubuksah Gagangaking dibaca secara pradaksina.

Teras Pendapa Panataran terletak di kompleks candi Panataran. Candi Panataran terle-tak di lereng barat daya Gunung Kelud, sekitar 12 km ke arah utara dari Kota Blitar, tepat-nya di Desa Panataran, Kecamatan Nglegok, Kotamadya Blitar. Lokasi bangunan candi berada pada ketinggian 450 m dpl (di atas permukaan air laut). Bangunan-bangunan dan artefak penting yang ada di kompleks candi Panataran adalah: prasasti Palah (1119 S/1197 M), 2 Dwarapala/Mbah Bodo terdepan (1242 S/1320 M), Bale Agung, Batur Pendapa/ Pendopo

Teras/Teras Pendapa Panataran yang menjadi obyek penelitian ini (1297 S/1375 M), candi Angka Tahun (1291 S/1369 M), Arca Dwarapala di halaman II (1241 S/1319 M), candi Naga, Candi Induk Panataran (dimungkinkan tahunnya sesuai prasasti Palah), arca Dwarapala pada candi Induk (1269 Saka/1347 M), petirtaan/kolam di belakang candi Induk berangka tahun 1337 S/1415 M dan yang paling muda adalah tahun 1376 S/1454 M. bangunan ini dibangun pada tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi. Menelusur angka tahun tersebut (1297 S/1375 M) maka pendirian Teras Pendapa Panataran merupakan pening-galan Majapahit masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350 M - 1389 M). Seperti pada bangunan Bale Agung, sekeliling tubuh bangunan teras pendapa juga dililiti ular/naga yang ekornya saling berbelitan, kepalanya tersembul diatas di antara pilar-pilar bangunan. Berbeda dengan Bale Agung yang polos, bangunan Teras Pendapa ini dindingnya di-kelilingi oleh relief-relief cerita. Dinding batur tersebut relief cerita Sri Tanjung, Bubuk-sah Gagangaking, Sang Satyawan dan sälah satu versi kisah Panji yang belum dapat di-kenali. Seperti pada candi Surawana, yang menjadi fokus penelitian adalah relief cerita Sri Tanjung dan Bubuksah Gagangaking. Relief cerita Sri Tanjung Teras Pendapa Panatar-an terletak pada dinding sisi barat kemudian terus berlanjut pada dinding sisi selatan (2 panel besar). Satu panel merupakan 1 sekuen, sehingga seluruhnya ada 2 sekuen. Meskipun hanya terdiri dari 2 panel ternyata terdiri dari 18 scene. Adegannya dibaca secara prasawya, dimulai dari dinding sebelah kanan tangga masuk sebelah selatan. Relief Bubuksah-Gagangaking dipahatkan pada dinding Teras Pendapa sisi timur (½ panel besar, ½ panel berikutnya cerita lain), urutan adegannya dibaca secara

prasawya, terdiri dari 11 scene. Baik candi Surawana maupun TPP arah hadapnya ke barat (tangga masuk di sebelah barat), dengan orientasi meru/gunung di sebelah timur.

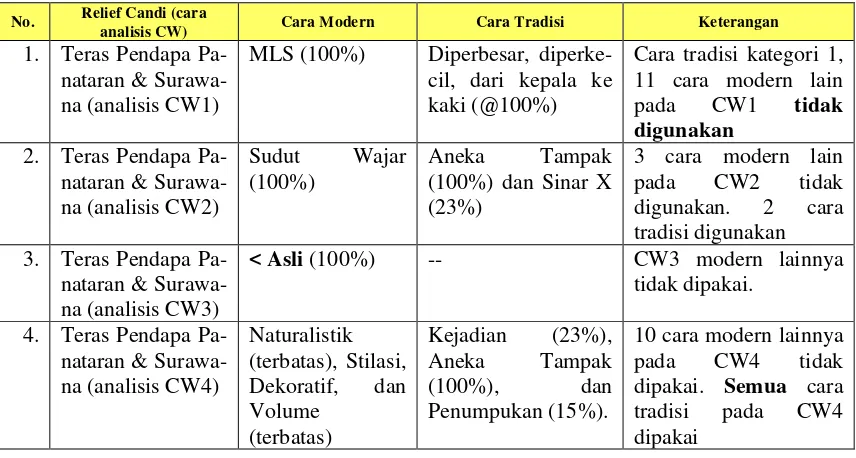

d. Persamaan Bahasa Rupa (Cara Wimba dan Tata Ungkapan) antara Relief Candi Surawana dan Teras Pendapa Panataran

Bahasa rupa (Cara Wimba) relief TPP dan S memiliki banyak persamaan, tingkat kesamaannya pada urutan ke-1 (sama) yang rata-rata memiliki derajat kesamaan 92%, sedangkan derajat kesamaan Tata Ungkapannya sebesar 81% (urutan ke-2/hampir sama). Jika disarikan dari halaman 79-80 dan halaman 87-88, maka persamaan bahasa rupa (CW dan TU) antara relief Teras Pendapa Panataran dengan relief candi Surawana adalah:

Tabel 2: Persamaan bahasa rupa (CW) antara relief Teras Pendapa Panataran dgn relief candi Surawana

No. Relief Candi (cara

analisis CW) Cara Modern Cara Tradisi Keterangan

Pa-Lanjutan Tabel 2: Persamaan bahasa rupa (CW) antara relief Teras Pendapa Panataran

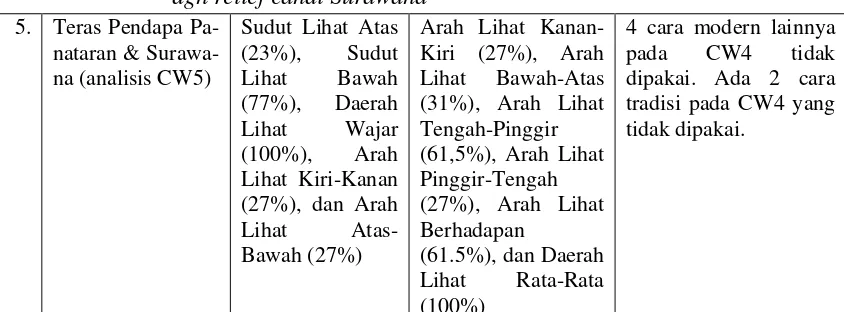

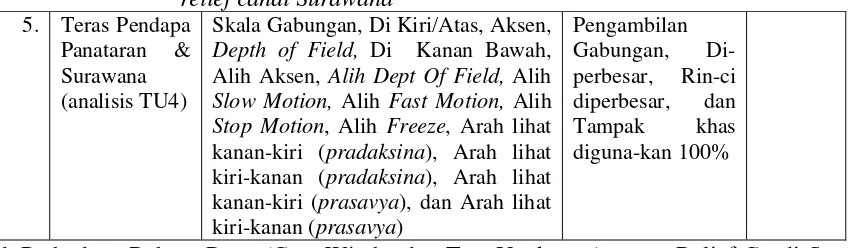

Tabel 3: Persamaan bahasa rupa (TU) antara relief Teras Pendapa Panataran dgn relief candi Surawana

No.

Relief Candi (cara analisis

TU)

Cara yang Tidak Digunakan Cara yang Digunakan

Angkasa, Garis Tanah, dan Rebahan

Pengambilan

Alih Pengambilan dan Alih Depth of

Field

kabur,Alih Gerak Periodik, Alih Slow

Motion, Alih Fast Motion, Alih Stop

Motion, dan Alih Freeze.

Garis-Garis

Urutan di Suatu Latar, Garis Tanah Jamak, Ki-las maju, Arah lihat belahan/kisi-kisi kanan-kiri

(pradaksina), Arah lihat

belahan/kisi-kisi kiri-kanan (pradaksina), Arah

lihat belahan/kisi-kisi kanan-kiri

(prasavya), Arah lihat

belahan/kisi-kisi kiri-kanan (prasavya), Fade

In/Out/To/ From, Kilas Maju, Alih

Lanjutan Tabel 3: Persamaan bahasa rupa (TU) antara relief Teras Pendapa Panataran dgn

Skala Gabungan, Di Kiri/Atas, Aksen,

Depth of Field, Di Kanan Bawah,

Alih Aksen, Alih Dept Of Field, Alih

Slow Motion, Alih Fast Motion, Alih

Stop Motion, Alih Freeze, Arah lihat

kanan-kiri (pradaksina), Arah lihat

kiri-kanan (pradaksina), Arah lihat

kanan-kiri (prasavya), dan Arah lihat

kiri-kanan (prasavya)

d. Perbedaan Bahasa Rupa (Cara Wimba dan Tata Ungkapan) antara Relief Candi Surawana dan Teras Pendapa Panataran

Tabel 4: Perbedaan bahasa rupa (CW & TU) relief Teras Pendapa Panataran dan relief candi Surawana

Dalam 1 panel TPP lebih

banyak scene dari pada

CW5: Arah Lihat Tengah-Pinggir 100% 70%

Lanjutan Tabel 4: Perbedaan bahasa rupa (CW & TU) relief Teras Pendapa Panataran dan

Kanan/Pradaksina 33% 0%

--

e. Kekhasan Bahasa Rupa Relief Candi Surawana dan Teras Pendapa Panataran

Kekhasan bahasa rupa relief Teras Pendapa Panataran/TPP jika digabungkan dengan relief Candi Surawana, didasarkan pada CW dan TU adalah:

1) Berdasarkan frekuensi pengunaan (kuantitas) maupun kualitas penggunaan CW/Cara Wimba, pada kedua candi cenderung menggunakan bahasa rupa tradisi dari pada bahasa rupa modern. Penggunaan bahasa rupa tradisi ini sebagai bukti bahwa para pemahat saat itu telah menerapkan kosmologi penciptaan Seni Rupa Timur, atau kurang/tidak menerapkan kosmologi/estetika Seni Rupa Barat.

2) Berdasarkan perhitungan-perhitungan tabel sebelumnya maka relief kedua candi lebih banyak menggunakan bahasa rupa tradisi (TU1 s/d TU4) dalam pemahatan reliefnya dari pada bahasa rupa modern. Dengan demikian bahasa rupa tradisi yang digunakan pada TU1 s/d TU4 menjadi ciri khas relief kedua candi.

3) Bahasa rupa pada Tata Ungkapan 3 (Menyatakan Ruang dan Waktu) yang khas terlihat pada penggunaan cara Kilas Balik/flashback relief Teras Pendapa Panataran. Cara kilas balik semacam ini belum ada atau belum pernah digunakan oleh relief candi yang ada di Indonesia. Dengan demikian ini merupakan kekhasan relief Teras Pendapa Panataran. 4) Bahasa rupa pada Tata Ungkapan 3 (Menyatakan Ruang dan Waktu, Cara Dalam) yang

khas terlihat pada penggunaan cara Lapisan Latar relief candi Surawana. Cara Lapisan

Latar yang ada pada candi Surawana ini menunjukkan satu pembeda khas dengan relief Teras Pendapa Panataran. Karena cara Lapisan Latar ini dimungkinkan bisa muncul apabila panel relief cenderung vertikal (sisi tingginya lebih panjang dari pada sisi lebarnya). Hal ini terjadi pada relief Surawana yang memiliki sisi tingginya lebih pan-jang dari pada sisi lebarnya. Dengan perbandingan panjang seperti ini maka kemung-kinan pemahat relief menggelar wimba dengan bahasa rupa Arah Lihat Atas-Bawah dan bahasa rupa Arah Lihat Bawah-Atas (lihat CW5), dapat tercapai. Hal ini terbukti bahwa relief Surawana memakai kedua cara tersebut, tetapi di relief TPP kedua cara ter-sebut tidak dipakai. Kebalikan dari penggunaan bahasa rupa Lapisan Latar adalah ba-hasa rupa Kronologis pada TU3 Cara Dalam. Hal ini terbukti pada TPP (100%) memi-liki prosentase penggunaan bahasa rupa Kronologis yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Surawana (0%). Tentunya bahasa rupa kronologis ini juga berhubungan dengan bahasa rupa Arah Lihat Kiri-Kanan dan Arah Lihat Kanan-Kiri pada CW5. Terbukti bahwa relief candi Surawana lebih sedikit menggunakan kedua bahasa rupa tersebut bila dibandingkan dengan relief TPP. Berdasarkan kondisi ini maka TPP memiliki sisi lebar yang lebih panjang dari pada Surawana dalam tiap panelnya.

5) Batas Scene perlu ditambahkan untuk memberikan identitas atau kekhasan bahasa rupa pada relief TPP, karena terlihatnya penandaan batas antar scene dalam satu panel. Hal ini hanya terjadi pada panel-panel TPP. Pemecahan scene ini terjadi karena tiap panel TPP memiliki lebar yang lebih panjang dari pada lebarnya. Namun batas scene ini tidak dinyatakan tegas sebagai garis layaknya pemecahan scene pada komik orang modern, namun lebih dinyatakan dalam bentuk wimba, misalnya sulur-suluran, wadasan, pohon pinang, pohon kelapa, tanaman perdu, bangunan tertentu, dan lain-lain. Di sisi lain pada relief TPP, antara scene 1 ke scene berikutnya ada yang tidak diberi batas, pemahat ha-nya memahatkan wimba pada scene sebelum dan sesudahnya, diletakan berjajar beru-rutan. Sehingga gambar/wimba batas scene ini tidak digambarkan. Tabrani menyebut cara ini sebagai Dismix, namun peneliti cenderung menyebutnya sebagai Cut to.

6) Berikut ini adalah bahasa rupa Cut to yang belum pernah dipakai oleh relief candi yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Tampaknya pada relief Sri Tanjung TPP ini ada penggunaan Cut to yaitu pada perpindahan scene15 ke scene16 panel ke-2, dimunculkan pada cara penggambaran air sungai yang dipotong dengan batas garis tegas yang melengkung. Cara Cut to ini digunakan untuk mengalihkan perhatian pemirsa yang semula sedang menikmati scene flashback (scene15) saat Sri Tanjung naik ikan di sungai Pamegat Sari, harus ‘dihenyakkan lamunan flashback pemirsa tersebut’ menjadi scene15 (agar tidak flashback lagi, dialihkan ke kondisi kekinian sesuai kronologi naskah) yaitu beralih pada scene ketika Sri Tanjung sedang ditemui (dihadap) oleh dayangnya (wanita pertapaan). Jadi cara Cut to ini bisa diusulkan sebagai penambahan cara pada TU Cara Dalam (Menyatakan Ruang dan Waktu).

Sedangkan kekhasan relief candi Surawana dan TPP berdasarkan Isi Wimbanya adalah: 1) Arah baca relief candi Surawana (khususnya relief cerita Sri Tanjung), dibaca dengan

2 cara yaitu: dibaca dengan mengirikan relief (prasavya) 6 panel/sekuen dan dilan-jutkan dengan menganankan relief (pradaksina) 3 panel/sekuen. Cara baca relief Sri Tanjung Surawana tersebut berbeda dengan cara baca kebanyakan relief di Indonesia, yang biasanya dibaca prasavya saja atau pradaksina saja, jadi tidak digabungkan.

2) Peletakan relief pada kaki candi Surawana dan TPP didasarkan pada satu kosmologis penciptaan bangunan candi dari bagian kaki hingga kepala diartikan sbb. (1) bagian kaki candi sering disebut Bhurloka artinya dunia manusia/mikrokosmos; (2) badan candi sering disebut Bhuwarloka artinya dunia untuk yang disucikan; dan (3) Swar-loka adalah

bagian atap s/d mastaka, diartikan sebagai dunia dewa-dewi (makrokos-mos). Bhurloka

biasanya masih banyak dipahatkan relief, Bhuwarloka masih ada sedikit relief (hal ini menyebabkan candi Surawana dan TPP tidak dipahatkan di badan candi), dan bagian

Swarloka yang sudah tidak ada relief/kekosongan. Kosmologi semacam ini juga terjadi pada candi Budha dengan menerapkan 3 tingkatan pada bagian-bagian candinya, yaitu:

Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu.

3) Terpecahnya satu panel relief menjadi banyak scene pada relief TPP, sedangkan pada candi Surawana 1 panel = 1 sequen = 1 scene. Hal ini disebabkan karena format panel ketika dipahatkan, TPP cenderung horisontal, sedang Surawana lebih vertikal.

4) Sekuen/scene tamu dan tuan rumah pada TPP ditunjukkan dengan meletakan tamu di sisi kanan sedangkan sisi kiri adalah tuan rumah. Hal ini ditunjukkan oleh 3 sekuen/scene

TPP, sedangkan Surawana tidak memiliki sekuen/scene semacam ini.

5) Satu ciri lagi terlihat pada kedua relief kedua candi, yaitu wimba Sidapaksa yang ditampilkan dalam posisi kaki kiri diletakkan di atas paha kanan (Bahasa Jawa: jigrang). Saat ini jigrang lebih cenderung dimaknai sebagai ekspresi santai, gembira, dan menganggur/kongko-kongko bagi orang yang melakukannya. Tetapi, pada saat itu jigrang

lebih cenderung untuk membawa pesan kesedihan, termenung, dan bingung bagi seseorang. Dalam kasus ini adalah Sidapaksa yang bingung dan bersedih terlihat sering termenung di tepi sungai, setelah ditinggal mati isterinya (Sri Tanjung). Dengan demikian duduk dengan posisi jigrang merupakan ciri khas dari kedua relief candi yang membawa pesan kesedihan, termenung, dan bingung.

6) Sinar X terlihat pada relief TPP dan Surawana, yaitu pada wimba Sri Tanjung naik ikan. Ikan yang seharusnya tidak tampak karena berada di dalam air, tampaknya pemahat melihat dengan teropong ‘sinar X’ (cara kaca) sehingga bisa melihat tembus/menerobos wimba ikan yang ada di dalam air. Wimba lain tidak ada yang digambarkan dengan bahasa rupa Sinar X. Dengan demikian cara Sinar X ini merupakan bahasa rupa yang khas dari kedua candi.

7) Cara Diperkecil, Diperbesar, dan Rinci Diperbesar merupakan bahasa rupa khas bagi kedua candi, yang saling berhubungan. Hal ini terlihat pada penggambaran ikan yang lebih besar dari pada ukuran tubuh Sri Tanjung, pada hal dalam sastranya tidak dise-butkan demikian. Dengan demikian wimba Sri Tanjung diperkecil, wimba ikan diper-besar, dan rincian tubuh ikan dibuat detail karena menggunakan cara Rinci Diperbesar. Selain terlihat pada relief ikan dan Sri Tanjung, 3 cara tersebut juga terlihat pada penggambaran Sri Tanjung dibanding dengan tanaman keras sebagai backgroundnya, kemudian juga pada penggambaran Sri Tanjung disbanding dengan Punakawannya. 8) Punakawan yang ada pada kedua candi tampak khas. Pada relief Sri Tanjung candi

Su-rawana memiliki Punakawan 1 orang, sedangkan pada relief Sri Tanjung TPP Puna-kawan yang ditampilkan 2 orang tetapi terkadang 1 orang. Sebagai bandingan pada re-lief Arjuna Wiwaha candi Surawana, Punakawannya ditampilkan 2 orang. Jumlah ini mencerminkan satu kosmologi penciptaan tokoh Punakawan di masa Hindu-Budha, yang menunjukan perbedaan yang khas bila dibandingkan dengan masa Klasik Islam yaitu pada pertunjukan wayang kulit jumlah Punakawannya 4 orang.

9) Tampak khas juga terlihat pada penggambaran wimba wanita yang sering ditampilkan dengan ciri khas tangan yang ‘nggendhewa pinenthang’, terutama pada tokoh wanita pemeran utama (misalnya Sri Tanjung). Tampaknya tangan semacam ini menjadi ciri wanita cantik/ideal saat itu. Ciri semacam ini juga terdapat pada relief Arjuna Wiwaha candi Surawana. Ukuran wanita cantik dalam berbagai kelompok budaya sangat relatif. 10) Ciri khas berikutnya adalah pemakaian tekes pada tokoh Sidapaksa. Tekes merupakan ciri

khas laksana/sesoris panji yang dikenakan di kepala, layaknya wayang topeng yang

sering dijumpai saat ini misalnya: topeng Malangan, wayang topeng Cirebon, topeng Madura, dll. Panji adalah salah satu sebutan gelar kebangsawanan masa Kediri. Sebutan semacam ini tidak terdengar lagi di masa Singasari maupun masa Majapahit.

11) Ada beberapa tambahan scene yang tidak terdapat dalam sastranya. Tambahan scene ini terdapat pada relief Bubuksah Gagangaking TPP. Tambahan scene ini berupa tokoh panji dan seorang wanita yang Cara Wimbanya sama dengan relief Sri Tanjung dan Sidapaksa (sebagai panji) pada TPP dan candi Surawana. Dimungkinkan bahwa karya sastra (tulis atau lisan) yang digunakan dasar pemahatan relief Bubuksah Gagangaking TPP berbeda dengan yang digunakan acuan penelitian kali ini (sastra Bubuksah Gagangaking yang diambil dari berbagai literatur dan pendapat).

12) Dalam buku-buku ilmiah sering disebut bahwa relief candi Jawa Timur memiliki ciri khas cara gambar ala wayang kulit. Tampaknya ciri khas semacam ini merupakan ga-bungan beberapa bahasa rupa yang didasari oleh cara pahat relief yang tidak dalam (bass relief). Gabungan beberapa bahasa rupa tersebut (terutama CW & TU tradisi), diantaranya: Aneka Tampak, Diperbesar, Rinci Diperbesar, Garis Tanah, Tampak Khas, dari Kepala ke Kaki, Dekoratif, dan Stilasi.

13) Adegan peperangan (‘berdarah-darah’) tidak ditampilkan dalam Sri Tanjung TPP mau-pun Surawana, misalnya saat pembunuhan Raja Sulakrama. Dalam naskah/sastranya disebutkan bahwa Raja Sulakrama berhasil dibunuh oleh Sidapaksa dan kepalanya dijadikan kesed oleh Sri Tanjung. Adegan ini tentunya mengerikan (‘berdarah-darah’), dan ternyata tidak divisualisasikan pada kedua relief candi. Hal ini berbeda dengan cara penggambaran dan pemilihan adegan seniman/komikus/orang modern (komik), adegan ‘berdarah-darah’ semacam ini malah ditampilkan sebagai konsumsi publik.

14) Pada relief Surawana maupun TPP tidak digambarkan buaya putih sebagai hewan yang dinaiki Sri Tanjung ketika menyeberang di alam roh, tetapi wimba tersebut diganti dengan ikan. Menurut Riharyani, hal ini disebabkan karena adanya konotasi negatif tentang buaya putih di masyarakat. Penulis tidak sependapat dengan hal ini, karena kosmologi penciptaan relief saat itu belum tentu mengkonotasikan buaya putih dengan sesuatu yang negatif. Hal ini bisa dilihat di Bali (ingat: Bali adalah kelanjutan Majapahit), buaya putih justru tidak negatif, tetapi justru positif, karena dipandang sebagai sesuatu keajaiban alam. Dimungkinkan mendatangkan berkah. Tetapi, secara khusus di Bali belum ditemukan cerita yang menceritakan tentang buaya putih. Cerita tentang buaya putih sebagai sesuatu yang negatif, justru muncul di Jawa, sebagaimana dilakonkan dalam film-film layar lebar maupun film/sinetron televisi. Dalam film-film tersebut buaya putih sering di’kambinghitam’kan sebagai siluman jahat, golongan setan, tempat mencari

pesugihan, binatang yang mendekati haram, dan lain-lain. Namun bisa juga ditarik sebagai satu simpulan yang spekulatif bahwa pemahat TPP dan candi Surawana dimungkinkan sama, karena style reliefnya relatif sama dalam bahasa rupa [derajat kesamaan Cara Wimba = 92% (urutan ke-1/sama), sedangkan derajat kesamaan Tata Ungkapannya sebesar 81% (urutan ke-2/hampir sama)]. Dugaan kesamaan pemahat ini terjadi pula pada relief Bubuksah Gagangaking yang menampilkan scene panji dan wanita seperti Sri Tanjung. Selain itu penulis juga menduga bahwa karya sastra (tulis atau lisan) yang digunakan dasar pemahatan relief Sri Tanjung TPP dimungkinkan berbeda dengan yang digunakan acuan penelitian kali ini (sastra Sri Tanjung STB/Sri Tanjung Banyuwangi, STP/Sri Tanjung Prijono, dan penelitian Kusen), sehingga buaya putih tersebut digantikan oleh seekor ikan.

Simpulan atau Implikasi:

Hasil-hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya tidak bisa diring-kas menjadi satu simpulan, karena masing-masing hasil memiliki spesifikasi permasalahan yang berbeda-beda. Namun jika ditarik menjadi simpulan umum tentang ciri khas relief TPP dan Surawana, maka dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: double arah baca/gabungan cara baca (prasavya dan pradaksina) pada relief Surawana, peletakan relief candi pada kaki candi (tidak di badan candi), 1 panel relief TPP terpecah menjadi beberapa sequence/scene, pada relief TPP sekuen/scene tamu di sisi kanan dan tuan rumah di sisi kiri, wimba jigrang

untuk pesan kesedihan/termenung, sinar X, diperkecil, diperbesar, rinci diperbesar, punakawan pada relief Sri Tanjung TPP 2 orang sedangkan pada relief Sri Tanjung Surawana 1 orang, tangan ‘nggendhewa pinenthang’, tokoh panji memakai tekes, ada beberapa tambahan scene relief Bubuksah Gagangaking TPP yang tidak terdapat dalam sastranya, cara gambar ala wayang kulit (gabungan beberapa bahasa rupa diantaranya: Aneka Tampak, Diperbesar, Rinci Diperbesar, Garis Tanah, Tampak Khas, dari Kepala ke Kaki, Dekoratif, dan Stilasi), meniadakan adegan peperangan yang ‘berdarah-darah’, dan pada relief Surawana maupun TPP tidak digambarkan buaya putih.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan sebagai berikut: (1) bahasa rupa sebagai ‘pisau analisis’ atau untuk keperluan yang lain perlu dipopulerkan; (2) penelitian lanjutan yang disarankan adalah: (a) penelitian bahasa rupa pada candi/artefak lain; (b) penerapan bahasa rupa tradisi yang khas untuk berbagai kepentingan (misalnya perncangan: film animasi, lukisan, komik, dll.); (c) penyebab double arah baca pada relief Sri Tanjung Surawana; (d) tahun pendirian Surawana; (e) hak paten, dll., (3) penerapan pada pengabdi-an masyarakat yang disarankan adalah: (a) melatih para guru memahami bahasa rupa tradisi; (b) melatih para guru merancang materi pembelajaran; (c) melatih para guru merancang media pembelajaran; (d) melatih para animator memahami bahasa rupa tradisi; (e) melatih para animator untuk merancang film animasi, dan lain-lain.

Semua pelatihan ini berbasis bahasa rupa tradisi relief candi yang telah diteliti. Pada penelitian Harto (2012) telah mengimplementasikan bahasa rupa khas/tradisi pada relief Jataka Borobudur dalam sebuah kegiatan pelatihan pada industri kreatif animasi di Semarang. Bahasa rupa tradisi/khas relief candi yang dikreasikan menjadi bentuk karya seni yang lain (lukisan, ani-masi, komik, dll,) diharapkan akan mengangkat ciri khas budaya Indonesia. Pada giliran-nya nanti ciri khas budaya Indonesia diharapkan akan muncul dalam percaturan global.

Daftar Pustaka:

Aminoedin, Ny. Anis, dkk., 1986, “Penelitian Bahasa dan Sastra dalam Naskah Cerita Sri Tanjung Banyuwangi”, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Harto, Dwi Budi, 1999, “Relief Candi Tigawangi dan Candi Surawana: Tinjauan Cara Wimba dan Tata Ungkapannya” (Tesis), Pasca Sarjana – ITB, Bandung.

Harto, Dwi Budi, 2012, “Perancangan Model Film Animasi Berbasis Bahasa Rupa Relief Jataka Borobudur sebagai Pengembangan Industri Kreatif Film Animasi Indonesia dan Informasi Wisata” (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahun ke-2, tidak dipublikasikan), LP2M – Universitas Negeri Semarang (Unnes), Semarang.

Home, Finding (nama blog), 2010, “Mitos Bubuksah-Gagang Aking” (artikel blog “Finding Home” diposting tanggal 1 Pebruari 2010 dalam arhttp://danusasmito.blogspot.com /2010/02/mitos-bubuksah-gagang-aking.html).

Moeliono, Anton M., 1989, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta.

Murtiyoso, Onang., Harto, Dwi Budi., 2010, “Kajian Banding Bahasa Rupa Relief Candi Surawana dengan Relief Teras Pendapa Panataran” (Laporan Penelitian Dasar, tidak dipublikasikan), FBS – Universitas Negeri Semarang (Unnes), Semarang.

Pranoto, Suhartono W., 2010, “Teori dan Metodologi Sejarah”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Riharyani, 1987, “Latar Belakang Keagamaan Candi Surawana Ditinjau dari Relief-Reliefnya” (Skripsi), Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Soekmono, 1981, “Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2”, Kanisius, Yogyakarta.

Soekmono, R., 1993, “Peninggalan-Peninggalan Purbakala Masa Majapahit” (dalam buku “700 Tahun Majapahit: Suatu Bunga Rampai”), Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.

Subagya, Rachmat, 1981, “Agama Asli Indonesia”, Yayasan Cipta Pita Loka Caraka dan Sinar Harapan, Jakarta.

Sugiyono, 2009, “Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”, Alfabeta, Bandung.

Sulibra, 2008, “Stilistika dan Majas dalam Parikan Bubuksah Gagangaking” (artikel dalam http://staff.unud.ac.id/~knsulibra/?p=8 diposting tanggal 21November 2008).

Sulistyanto, Bambang, 1986, “Kemungkinan Prosa Bubuksah sebagai Sastra Luar Keraton” (Artikel dalam Majalah Berkala Arkeologi Tahun VII Nomor 2 September 1986), Balai Arkeologi, Yogyakarta.

Sutopo, Hb., 1996, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Metodologi untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya”, Departemen P dan K Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Tabrani, Primadi, 1991, “Meninjau Bahasa Rupa Wayang Beber Jaka Kembang Kuning dari Telaah Cara Wimba dan Tata Ungkapan Bahasa Ruparungu Dwimatra Statis Modern, dalam Hubungannya dengan Gambar Prasejarah, Primitip, Anak dan Relief Cerita Lalitavistara Borobudur” (Disertasi Doktor), Fakultas Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Tabrani, Primadi, 1995, “Belajar dari Sejarah dan Lingkungan: Sebuah Renungan Me-ngenai Wawasan Kebangsaan dan Dampak Globalisasi”, Penerbit ITB, Bandung.

Tabrani, Primadi, 2005, “Bahasa Rupa”, Penerbit Kelir, Bandung.

Zed, Mestika, 2008, “Metode Penelitian Kepustakaan”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Zoetmulder, P.J., 1983, “Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang” (diterjemah-kan oleh Dick Hartoko), Djambatan, Jakarta.