LAPORAN TUTORIAL BLOK GERIATRI SKENARIO 2

INKONTINENSIA PADA LANSIA PASCA STROKE

Oleh :

KELOMPOK 7

Ensan Galuh Pertiwi G0009001 Bobbi Juni Saputra G0009039 Dwi Rachmawati H. G0009065

Ema Nur Fitriana G0009073

Farida Nur K. G0009077

Kristiana Margareta G0009117

Nimas Ayu Suri P. G0009149

Nur Zahratul Jannah G0009157

Putri Dini Azika G0009175

Raden Artheswara S. G0009177 Wisnu Yudho Hutomo G0009213

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA 2012

BAB I PENDAHULUAN

Eyang Karto, usia 75 tahun, dibawa ke dokter oleh putrinya, karena ngompol sejak 3 bulan, dan diikuti ngobrok selama 2 minggu. Sering marah – marah, dan tidak bisa tidur, sehingga sering minum obat tidur. Sejak istri penderita wafat, dia tinggal dengan putrinya. Dalam melakukan aktifitas sehari– hari harus dibantu.

Dua tahun yang lalu, penderita dirawat akibat stroke. Pemeriksaan neurologi ekstremitas superior dan inferior sinistra kekuatannya menurun (3+/3+). Hasil rectal toucher dan USG didapatkan prostat tidak membesar. Dokter melakukan pemeriksaan indeks barthel. Penderita juga dilakukan pemeriksaan psikiatri.

BAB II

STUDI PUSTAKA DAN DISKUSI

Jump 1

Memahami skenario dan memahami pengertian beberapa istilah dalam skenario.

1. Ngompol : Kencing secara tidak sengaja

(inkontinensia urine), yaitu keluhan berkemih secara involunter karena lemahnya otot vesica urinaria bagian distal, biasanya karena beberapa penyakit. 2. Indeks Barthel : Pemeriksaan yang berfungsi untuk

mengetahui kemampuan fungsional tubuh, biasanya pada pasien dengan kelainan neuromusculer. Pemeriksaan ini juga dapat menilai peningkatan fungsional tubuh dalam evaluasi proses rehabilitasi.

3. Stroke : Tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak secara lokal maupun sistemik, gejala dapat berkembang dalam 24 jam atau lebih tanpa adanya penyebab yang jelas selain vaskuler.

4. Ngobrok : Suatu keadaan dimana penderita tidak dapat menahan Buang Air Besar (BAB). Keadaan ini disebut juga Inkontinensia alvi 5. Rectal Toucher : Pemeriksaan dengan dua jari, jari

dimasukkan ke anus. Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai keadaan anus, rectal dan prostat.

kekuatan otot, derajat kekuatan otot dinilai dengan skor :

0 = tidak timbul kontraksi 1 = gerakan sedikit dan halus

2 = gerakan tidak dapat melawan gravitasi 3 = gerakan dapat melawan gravitasi tanpa tahanan

4 = gerakan dapat melawan gravitasi dengan tahanan sedang

5 = normal

7. Obat Tidur : Obat yang merangsang Susunan Syaraf Pusat (SSP), mempunyai efek hipnotik sehingga menyebabkan mengantuk, mempermudah tidur dan mempertahankan tidur. Contoh obat tidur seperti Benzodiazepin, Barbitural dan golongan lain.

8. Pemeriksaan Psikiatri : Pemeriksaan yang bertujuan untuk

mengetahui kondisi kejiwaan seseorang, pemeriksaan ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu pengambilan raport (anamnesis) dan penilaian status mental (mood, afek, tilikan, dll).

Jump 2

Menentukan/mendefinisikan permasalahan.

1. Bagaimana fisiologi dari proses miksi, defekasi dan tidur ?

2. Bagaimana hubungan faktor resiko umur 75 tahun dengan gejala klinis yang dialami pasien ?

3. Bagaimana patofisiologi dari ngompol sejak 3 bulan yang lalu pada skenario ?

4. Bagaimana patofisiologi dari ngobrok yang dialami pasien ?

5. Bagaimana patofisiologi dari keadaan emosi yang labil (sering marah-marah) yang dialami pasien ?

6. Bagaimana patofisiologi dari insomniayang dialami pasien ?

7. Apakah hubungan obat tidur yang dikonsumsi pasien dengan gejala klinis yang dialami oleh pasien ?

8. Apakah hubungan keadaan berkabung yang dialami pasien (istrinya wafat) dengan gejala klinis pada pasien ?

9. Apakah hubungan antara kondisi fisik pasien yang dalam melakukan aktifitasnya harus dibantu dengan gejala klinis yang dialami oleh pasien ? 10. Adakah hubungan antara riwayat stroke yang pernah dialami pasien

dengan riwayat penyakit sekarang pada pasien ?

11. Bagaimana intepretasi hasil pemeriksaan neurologi, rectal toucher dan USG pada pasien ?

12. Apakah yang dimaksud dengan pemeriksaan indeks barthel itu dan mengapa pemeriksaan ini perlu dilakukan pada kasus dalam skenario ini ? 13. Bagaimanakah cara pemeriksaan psikiatri yang dilakukan pada pasien

dalam kasus skenario ini ?

14. Apa diagnosis banding dalam kasus pada skenario ini ?

15. Bagaimana penatalaksanaan dan prognosis pada pasien dalam skenario ini?

Jump 3

Menganalisis permasalahan dan membuat pernyataan sementara mengenai permasalahan tersebut.

A. Fisiologi Miksi, Defekasi, dan Tidur 1. Miksi

Proses miksi merupakan aktifitas dari proses neurofisiologi yang kompleks dan terkoordinasi dengan sangat tepat dan melibatkan aktifitas

neuronal mulai dari korteks serebri, batang otak, medula spinalis dan saraf-saraf tepi baik otonom maupun somatik.

Fungsi penyimpanan dan pengeluaran urine merupakan dua fungsi bulibuli yang diatur oleh sistem refleks yang kompleks. Pengaturan ini menghasilkan koordinasi antara kontraksi otot polos dan lurik yang berakhir dengan terjadinya miksi pada tekanan intra uretra yang rendah dan fungsi kandung kemih yang terkontrol. Fisiologi kandung kemih terdiri atas neurofisiologi mekanisme refleks miksi dan fisiologi detrusor serta otot lurik periuretra.

Tekanan yang dihasilkan oleh otot polos dan lurik disekitar dan pada uretra membuat jaringan penunjang dan pembuluh darah yang ada di bagian dalam dinding uretra terjepit sehingga epitel uretra menjadi seperti tutup yang kedap air. Semua faktor ini akan menjadi faktor penting terjadinya kontinensia. Tekanan intra uretra dalam keadaan istirahat adalah antara 50-100 cm H2O, suatu tekanan yang cukup bila diingat bahwa tekanan intravesika maksimal adalah 50 cm H2O.

Sfingter uretra disokong oleh otot, ligamen, dan fasia dasar panggul dan pengalaman klinis menunjukkan bahwa hal ini penting untuk mekanisme kontinensia yang efisien. Lebih dari itu kontraksi otot levator ani mengangkat, memanjangkan dan menekan uretra sehingga berperan penting pada terjadinya kontinensia pada saat kondisi stress misalnya pada peningkatan tekanan intraabdominal secara tiba-tiba.

Tekanan yang dihasilkan oleh mekanisme sfingter proksimal pada leher kandung kemih jauh lebih rendah dibanding mekanisme sfingter distal. Tertutupnya leher kandung kemih hanya tergantung fungsi detrusor. Selama detrusor tidak berkonsentrasi leher kandung kemih akan tetap tertutup walaupun terjadinya kenaikan tekanan intravesikal yang ekstrim seperti mengedan, batuk dan lain-lain. Hanya dengan kontraksi detrusor terjadi pembukaan leher kandung kemih.

Kandung kemih dapat penyimpanan pertambahan jumlah urine tanpa diikuti kenaikan tekanan intravesika. Hal ini dapat terjadi karena sifat

elastisitas otot kandung kemih yang dapat meregang. Selain itu kandung kemih dalam keadaan kosong bukanlah berupa organ yang berkontraksi, tetapi lebih berupa kantong yang terlipat. Oleh karenanya pengisian urine dalam jumlah yang sedikit hanya mengubah bentuk kandung kemih yang terlipat tanpa perlu meregangkan dindingnya, begitu volume urinee bertambah banyak barulah kandung kemih akan meregang untuk menjamin tertampungnya urinee tanpa mengakibatkan kenaikan tekanan intervesika. Diluar kedua faktor, elastisitas dan kemampuan merubah bentuk kandung kemih, diduga faktor persarafan juga berperan dalam menghambat terjadinya kontraksi detrusor atau secara aktif membuat relaksasi detrusor selama fase pengisian urine.

Kandung kemih terisi dengan kecepatan 1 ml/menit dan pada awalnya tanpa adanya sensasi apapun. Sesuai dengan bertambahnya jumlah urine dalam kandung kemih akan timbul sensasi samar yang timbul di daerah perineum atau dalam rongga pelvik. Lama kelamaan sensasi ini makin jelas dan sulit untuk diabaikan dan dalam keadaan normal ini saat untuk miksi. Bila kandung kemih dibiarkan terisi terus maka timbul sensasi regangan daerah abdomen bawah yang timbul dari saraf simpatis ke kolum lateral dan mungkin berasal dari reseptor regangan di trigonum. Bila tidak juga terjadi miksi akan terdapat sensasi miksi yang sulit tertahan. Sensasi ini berasal dari uretra atau otot lurik periuretra. Serat aferen untuk sensasi ini berjalan bersama nervus pudendus menuju kolum dorsal medula spinalis. Ketiga sensasi ini mempunyai alur saraf berbeda dan dapat terjadi tanpa kenaikan tekanan intravesikal. Sensasi pertama adalah yang terpenting. Rangsangan untuk ketiga sensasi adalah distensi kandung kemih. Walaupun distensi saja sudah merupakan rangsangan yang cukup tapi faktor pertambahan volume yang dihubungkan dengan frekuensi kontraksi ritmin detrusor dengan amplitudo rendah juga memegang peranan.

a. Fase pengisisan

Persarafan menyebabkan kandung kemih mampu menahan urine di kandung kemih sampai distensi kandung kemih mencapai titik batasnya. Mekanisme saraf yang menjaga saraf parasimpatis postganglionik tetap tidak aktif melibatkan tiga faktor. Pertama adanya inhibisi berulang terhadap saraf postganglionik dengan menghambat hubungan antar saraf di intermediolateral grey columns. Penghambatan ini terjadi pada volume kandung kemih kecil dan akan hilang waktu terjadinya miksi. Faktor kedua adalah peranan ganglion parasimpatik yang berfungsi sebagai filter, impuls preganglion yang rendah tidak akan diteruskan. Faktor ini merupakan faktor terpenting yang juga akan hilang waktu terjadinya miksi. Faktor ketiga adalah inhibisi oleh saraf simpatis terhadap parasimpatis ganglioner.

Tekanan penutupan uretra meningkat pada beberapa keadaan seperti pengisian buli-buli secara cepat, peningkatan tekanan intra abdomen, aktifitas fisik dan kontraksi volunter otot dasar panggul. Kenaikan tekanan sebagai respon terhadap pengisian buli-buli terjadi melalui refleks eferen dan nervus pelvikus.

Aktivitas neural mempertahankan tekanan intravesikal lebih rendah dari tekanan uretral. Perbedaan tekanan intravesikal dengan tekanan uretral disebut sebagai urethral closure pressure. Tekanan intra uretral dipertahankan tinggi pada proses pengisian kandung kemih disebabkan elastisitas jaringan ikat mukosa uretral, sedang yang aktif mempertahankan tekanan intra uretral adalah tonus otot-otot polos dan otot-otot lurik intra uretral.

Peninggian mendadak tekanan intra andomen akan ditransmisikan dan didistribusikan secara sama ke arah kandung kemih dan ke uretral, sehingga pengaruh terhadap urethral closure pressure tidak ada. Transmisi tekanan ini tergantung pada komponen aktif yaitu kontraksi otot-otot lurik dan komponen pasif yaitu posisi intra abdominal leher buli-buli dan uretra. Jika 6 otot-otot dan fasia

pada dasar pelvis melemah, penurunan posisi leher kandung kemih dan uretral akan disertai dengan distribusi tekanan intra abdominal yang tidak sama berakibat timbulnya stress inkontinensia.

b. Fase pengosongan

Pengosongan kandung kemih terjadi dengan adanya peningkatan tekanan intravesika yang bertahan sampai kandung kemih kosong disertai penurunan tekanan intra uretra. Miksi dimulai dengan penurunan tekanan intra uretra yang mendahului kenaikan tekanan intravesika beberapa detik walaupun kadang –kadang terjadi bersamaan. Bila tekanan intravesika sampai batas tertentu maka leher buli-buli akan membuka dan miksi dimulai. Pada saat miksi selesai uretra pada daerah sfingter distal akan menutup dan penutupan ini diikuti bagian yang lebih proksimal dan terakhir tertutupnya leher kandung kemih.

2. Defekasi

Buang air besar atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengah-padat yang berasal dari sistem pencernaan (Dianawuri, 2009).

Rektum biasanya kosong sampai menjelang defekasi. Seorang yang mempunyai kebiasaan teratur akan merasa kebutuhan membung air besar kira-kira pada waktu yang sama setiap hari. Hal ini disebabkan oleh refleks gastro-kolika yang biasanya bekerja sesudah makan pagi. Setelah makanan ini mencapai lambung dan setelah pencernaan dimulai maka peristaltik di dalam usus terangsang, merambat ke kolon, dan sisa makanan dari hari kemarinnya, yang waktu malam mencapai sekum mulai bergerak. Isi kolon pelvis masuk ke dalam rektum, serentak peristaltik keras terjadi di dalam kolon dan terjadi perasaan di daerah perineum. Tekanan intra-abdominal bertambah dengan penutupan glottis dan kontraksi diafragma dan otot abdominal, sfinkter anus mengendor dan kerjanya berakhir (Pearce, 2002).

Jenis gelombang peristaltik yang terlihat dalam usus halus jarang timbul pada sebagian kolon, sebaliknya hampir semua dorongan ditimbulkan oleh pergerakan lambat kearah anus oleh kontraksi haustrae dan gerakan massa. Dorongan di dalam sekum dan kolon asenden dihasilkan oleh kontraksi haustrae yang lambat tetapi berlangsung persisten yang membutuhkan waktu 8 sampai 15 jam untuk menggerakkan kimus hanya dari katup ileosekal ke kolon transversum, sementara kimusnya sendiri menjadi berkualitas feses dan menjadi lumpur setengah padat bukan setengah cair.

Pergerakan massa adalah jenis pristaltik yang termodifikasi yang ditandai timbulnya sebuah cincin konstriksi pada titik yang teregang di kolon transversum, kemudian dengan cepat kolon distal sepanjang 20 cm atau lebih hingga ke tempat konstriksi tadi akan kehilangan haustrasinya dan berkontraksi sebagai satu unit, mendorong materi feses dalam segmen itu untuk menuruni kolon.

Kontraksi secara progresif menimbulkan tekanan yang lebih besar selama kira-kira 30 detik, kemudian terjadi relaksasi selama 2 sampai 3 menit berikutnya sebelum terjadi pergerakan massa yang lain dan berjalan lebih jauh sepanjang kolon. Seluruh rangkaian pergerakan massa biasanya menetap hanya selama 10 sampai 30 menit, dan mungkin timbul kembali setengah hari lagi atau bahkan satu hari berikutnya. Bila pergerakan sudah mendorong massa feses ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk defekasi (Guyton, 1997).

3. Tidur

Berdasarkan proses tidur terdapat dua jenis tidur. Pertama, jenis tidur yang disebabkan menurunnya kegiatan di dalam sistem pengaktivasi retikularis atau aebut dengan tidur gelombang lambat karena gelombang otaknya sangat lambat atau disebut tidur NREM. Kedua, jenis tidur yang disebabkan oleh penyaluran isyarat-isyarat abnormal dari dalam otak

meskipun kegiatan otak mungkin tidak tertekan secara disebut dengan jenis tidur paradoks atau tidur REM (rapid eye moverment).

a. Tidur gelombang lambat (Slow wave sleep)

Jenis tidur ini dikenal dengan tidur yang dalam. Istirahat penuh, dengan gelombang otak yang lebih lambat, tidur nyenyak. Ciri-ciri tidur nyenyak adalah menyegarkan, tanpa mimpi atau tidur dengan gelombang delta. Ciri lainnya berada dalam keadaan istirahat penuh, tekanan darah menurun, frekuensi napas menurun, pergerakan bola mata melambat, mimpi berkurang, metabolisme turun.

Tahapan tidur jenis NREM

1) Stadium 0 adalah periode dalam keadaan masih bangun tetapi mata menutup. Fase ini ditandai dengan gelombang voltase rendah, cepat, 8-12 siklus per detik. Tonus otot meningkat. Aktivitas alfa menurun dengan meningkatnya rasa kantuk. Pada fase mengantuk terdapat gelombang alfa campuran.

2) Stadium 1 disebut onset tidur. Tidur dimulai dengan stadium NREM. Stadium 1 NREM adalah perpindahan dari bangun ke tidur. Ia menduduki sekitar 5% dari total waktu tidur. Pada fase ini terjadi penurunan aktivitas gelombang alfa (gelombang alfa menurun kurang dari 50%), amplitudo rendah, sinyal campuran, predominan beta dan teta, tegangan rendah, frekuensi 4-7 siklus per detik. Aktivitas bola mata melambat, tonus otot menurun, berlangsung sekitar 3-5 menit. Pada stadium ini seseorang mudah dibangunkan dan bila terbangun merasa seperti setengah tidur. 3) Stadium 2 ditandai dengan gelombang EEG spesifik yaitu

didominasi oleh aktivitas teta, voltase rendah-sedang, kumparan tidur dan kompleks K. Kumparan tidur adalah gelombang ritmik pendek dengan frekuensi 12-14 siklus per detik. Kompleks K yaitu gelombang tajam, negatif, voltase tinggi, diikuti oleh gelombang lebih lambat, frekuensi 2-3 siklus per menit, aktivitas positif, dengan durasi 500 mdetik. Tonus otot rendah, nadi dan tekanan

darah cenderung menurun. Stadium 1 dan 2 dikenal sebagai tidur dangkal. Stadium ini menduduki sekitar 50% total tidur.

4) Stadium 3 ditandai dengan 20%-50% aktivitas delta, frekuensi 1-2 siklus per detik, amplitudo tinggi, dan disebut juga tidur delta. Tonus otot meningkat tetapi tidak ada gerakan bola mata.

5) Stadium 4 terjadi jika gelombang delta lebih dari 50%. Stadium 3 dan 4 sulit dibedakan. Stadium 4 lebih lambat dari stadium 3. Rekaman EEG berupa delta. Stadium 3 dan 4 disebut juga tidur gelombang lambat atau tidur dalam. Stadium ini menghabiskan sekitar 10%-20% waktu tidur total. Tidur ini terjadi antara sepertiga awal malam dengan setengah malam. Durasi tidur ini meningkat bila seseorang mengalami deprivasi tidur. Tidur REM ditandai dengan rekaman EEG yang hampir sama dengan tidur stadium 1. Pada stadium ini terdapat letupan periodik gerakan bola mata cepat. Refleks tendon melemah

b. Tidur paradoks /tidur REM (rapid eye movement)

Tidur jenis ini dapat bcrlangsung pada tidur malam yang terjadi selama 5 - 20 menit, rata-rata timbul 90 menit. Periode pertama terjadi 80-100 menit, akan tetapi apabila kondisi orang sangat lelah maka awal tidur sangat cepat bahkan jemis tidur ini tidak ada.

Ciri tidur REM adalah sebagai berikut: 1) Biasanya disertai dengan mimpi aktif.

2) Lebih sulit dibangunkan daripada selama tidur nyenyak.

3) Tonus otot selama tidur nyenyak sangat tertekan, menunjukkan inhibisi kuat proyeksi spinal atas sistcm pengaktivasi retikularis.

4) Frekuensi jantung dan pernapasan menjadi tidak teratur.

5) Pada otot perifer terjadi beberapa gerakan otot yang tidak teratur. 6) Mata cepat tertutup dan terbuka, nadi cepat dan tidak teratur, tekanan

darah meningkat atau berfluktuasi, sekresi gaster meningkat.

7) Tidur ini penting untuk kescimbangan mental, emosi, juga berperan dalam belajar, memori, dan adaptasi

B. Inkontinensia

1. Inkontinensia Urin

Inkontinensia urin didefinisikan sebagai keluarnya urin yang tidak terkendali pada waktu yang tidak dikehendaki tanpa memperhatikan frekuensi dan jumlahnya, yang mengakibatkan masalah sosial dan higienis penderitanya (Setiati dan Pramantara, 2007).

Proses berkemih berlangsung dibawah control dan koordinasi sistem saraf pusat (SSP) dan sistem saraf tepi di daerah sakrum. Sensasi pertama ingin berkemih timbul saat volume kandung kemih atau vesica urinaria (VU) mencapai antara 150-350 ml. Kapasitas VU normal bervariasi sekitar 300-600 ml (Pranarka, 2000). Bila proses berkemih terjadi, otot-otot detrusor VU berkontraksi, diikuti relaksasi dari sfingter dan uretra. Tekanan dari otot detrusor meningkat melebihi tahanan dari muara uretra dan urin akan memancar keluar (Van der Cammen dkk, Reuben dkk dalam Pranarka, 2000). Sfingter uretra eksternal dan otot dasar panggul berada di bawah control volunter dan disuplai oleh saraf pudendal, sedangkan otot detrusor kandung kemih dan sfingter uretra internal berada di bawah kontrol sistem saraf otonom, yang mungkin dimodulasi oleh korteks otak (Setiati dan Pramantara, 2007).

Proses berkemih diatur oleh pusat refleks kemih di daerah sakrum. Jaras aferen lewat persarafan somatik dan otonom membawa informasi tentang isi VU ke medulla spinalis sesuai pengisian VU (Pranarka, 2000). Ketika VU mulai terisi urin, rangsang saraf diteruskan melalui saraf pelvis dan medulla spinalis ke pusat saraf kortikal dan subkortikal. Pusat subkortikal (pada ganglia basal dan cerebellum) menyebabkan VU relaksasi sehingga dapat mengisi tanpa menyebabkan seseorang mengalami desakan untuk berkemih. Ketika pengisian VU berlanjut, rasa penggembungan VU disadari, dan pusat kortikal (pada lobus frontalis) bekerja menghambat pengeluaran urin. Gangguan pada pusat kortikal dan subkortikal karena obat atau penyakit dapat mengurangi kemampuan menunda pengeluaran urin (Setiati dan Pramantara, 2007).

Ketika terjadi desakan berkemih, rangsang dari korteks disalurkan melalui medulla spinalis dan saraf pelvis ke otot detrusor. Aksi kolinergik dari saraf pelvis kemudian menyebabkan otot detrusor berkontraksi. Kontraksi otot detrusor tidak hanya tergantung pada inervasi kolinergik, namun juga mengandung reseptor prostaglandin. Karena itu,

prostaglandin-inhibiting drugs dapat mengganggu kontraksi detrusor.

Kontraksi VU juga channel dependent, karena itu

calcium-channel blockers dapat mengganggu kontraksi VU. Interferensi aktivitas

kolinergik saraf pelvis menyebabkan pengurangan kontraktilitas otot (Setiati dan Pramantara, 2007).

Aktivitas adrenergik-alfa menyebabkan sfingter uretra berkontraksi. Karena itu, pengobatan dengan agonis adrenergik-alfa (pseudoefedrin) dapat memperkuat kontraksi sfingter, sedangkan zat alpha-blocking dapat mengganggu penutupan sfingter. Inervasi adrenergik-beta merelaksasi sfingter uretra. Karena itu zat beta-adrenergic blocking (propanolol) dapat mengganggu dengan menyebabkan relaksasi uretra dan melepaskan aktifitas kontraktil adrenergic-alpha (Setiati dan Pramantara, 2007).

Mekanisme sfingter berkemih memerlukan angulasi yang tepat antara uretra dan VU. Fungsi sfingter uretra normal juga tergantung pada posisi yang tepat dari uretra sehingga dapat meningkatkan tekanan intra-abdomen secara efektif ditransmisikan ke uretra. Bila uretra di posisi yang tepat, urin tidak akan pada saat terdapat tekanan atau batuk yang meningkatkan tekanan intra-abdomen (Setiati dan Pramantara, 2007).

Mekanisme dasar proses berkemih diatur oleh berbagai refleks pada pusat berkemih. Pada fase pengisian, terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom simpatis yang mengakibatkan penutupan leher VU, relaksasi dinding VU, serta penghambatan aktivitas parasimpatis dan mempertahankan inervasi somatik pada otot dasar panggul. Pada fase pengosongan, aktivitas simpatis dan somatik menurun, sedangkan parasimpatis meningkat sehingga terjadi kontraksi otot detrusor dan pembukaan leher VU. Proses refleks ini dipengaruhi oleh sistem saraf

yang lebih tinggi yaitu batang otak, korteks serebri dan serebelum. Peranan korteks serebri adalah menghambat, sedangkan batak otak dan supra spinal memfalisitasi (Setiati dan Pramantara, 2007).

Usia lanjut bukan sebagai penyebab inkontinensia urin, namun prevalensi inkontinensia urin meningkat seiring dengan peningkatan usia karena semakin banyak munculnya faktor risiko (Setiati dan Pramantara, 2007). Faktor-faktor risiko yang mendukung terjadinya inkontinensia terkait dengan pertambahan usia adalah (Pranarka, 2000):

a. Mobilitas sistem yang lebih terbatas karena menurunnya pancaindera, kemunduran sistem lokomosi.

b. Kondisi-kondisi medik yang patologik dan berhubungan dengan pengaturan urin misalnya diabetes mellitus, gagal jantung kongestif.

Penyebab inkontinensia urin dibedakan menjadi (Pranarka, 2000): a. Kelainan urologik; misalnya radang, batu, tumor, divertikel.

b. Kelainan neurologik; misalnya stroke, trauma pada medulla spinalis, demensia dan lain-lain.

c. Lain-lain; misalnya hambatan motilitas, situasi tempat berkemih yang tidak memadai/jauh, dan sebagainya.

Menurut onsetnya, inkontinensia dibagi menjadi a. Inkontinensia urin akut

Penyebab inkontinensia akut disingkat dengan akronim DRIP, yang merupakan kependekan dari (Kane dkk. dalam Pranarka, 2000):

D : Delirium

R : Retriksi, mobilitas, retensi I : Infeksi, inflamasi, impaksi feses P : Pharmacy (obat-obatan), poliuri

Golongan obat yang menjadi penyebab inkontinensia urin akut termasuk diantaranya adalah obat-obatan hipnotik-sedatif, diuretik, anti-kolinergik, agonis dan antagonis alfa-adrenergik, dan calcium

channel blockers. Inkontinensia urin akut terutama pada laki-laki sering

mengakibatkan obstruksi mekanik pada bagian distal VU, yang selanjutnya menstimulasi kontraksi otot detrusor involunter (Setiati dan Pramantara, 2007).

b. Inkontinensia urin persisten

Inkontinensia persisten dibagi menjadi beberapa tipe, masing-masing dapat terjadi pada satu penderita secara bersamaan. Inkontinensia persisten dibagi menjadi 4 tipe, yaitu (Pranarka, 2000): 1) Tipe stress

Keluarnya urin diluar pengaturan berkemih, biasanya dalam jumlah sedikit, akibat peningkatan tekanan intra-abdominal. Hal ini terjadi karena terdapat kelemahan jaringan sekitar muara VU dan uretra. Sering pada wanita, jarang pada pria karena predisposisi hilangnya pengaruh estrogen dan sering melahirkan disertai tindakan pembedahan.

2) Tipe urgensi

Pengeluaran urin diluar pengaturan berkemih yang normal, biasanya jumlah banyak, tidak mampu menunda berkemih begitu sensasi penuhnya VU diterima oleh pusat berkemih. Terdapat gangguan pengaturan rangsang dan instabilitas dari otot detrusor VU. Inkontinensia tipe ini didapatkan pada gangguan SSP misalnya stroke, demensia, sindrom Parkinson, dan kerusakan medulla spinalis.

3) Tipe luapan (overflow)

Ditandai dengan kebocoran/keluarnya urin, biasanya jumlah sedikit, karena desakan mekanik akibat VU yang sudah sangat teregang. Penyebab umum inkontinensia tipe ini antara lain:

- Sumbatan akibat hipertrofi prostat, atau adanya cystocele dan penyempitan jalan keluar urin.

- Gangguan kontraksi VU akibat gangguan persarafan misalnya pada diabetes mellitus.

4) Tipe fungsional

Keluarnya urin secara dini, akibat ketidakmampuan mencapai tempat berkemih karena gangguan fisik atau kognitif maupun bermacam hambatan situasi/lingkungan yang lain, sebelum siap untuk berkemih. Faktor psikologik seperti marah, depresi juga dapat menyebabkan inkontinensia tipe ini.

2. Inkontinensia Alvi

Klinis inkontinensia alvi tampak dalam dua keadaan (Pranarka, 2000): a. Feses yang cair atau belum berbentuk, sering bahkan selalu keluar

merembes.

b. Keluarnya feses yang sudah berbentuk, sekali atau dua kali per hari, dipakaian atau ditempat tidur.

Perbedaan dari penampilan klinis kedua macam inkontinensia alvi ini dapat mengarahkan pada penyebab yang berbeda dan merupakan petunjuk untuk diagnosis.

Berdasarkan etiologinya, inkontinensia alvi dapat dibagi menjadi 4 kelompok (Pranarka, 2000):

a. Inkontinensia alvi akibat konstipasi

Konstipasi bila berlangsung lama menyebabkan sumbatan/impaksi dari massa feses yang keras (skibala). Skibala akan menyumbat lubang bawah anus dan menyebabkan perubahan besar sudut ano-rektal. Kemampuan sensor menumpul, tidak dapat membedakan antara flatus, cairan atau feses. Akibatnya feses yang cair akan merembes keluar. Skibala juga mengiritasi mukosa rectum, kemudian terjadi produksi cairan dan mukus, yang keluar melalui sela-sela dari feses yang impaksi, yang menyebabkan inkontinensia alvi.

Langkah pertama penatalaksanaan adalah pemberian diit tinggi serat dengan cairan yang cukup dan meningkatkan aktivitas/mobilitas. Saat yang teratur untuk buang air besar dengan menyesuaikan dengan

refleks gaster-kolon yang timbul beberapa menit setelah selesai makan harus dimanfaatkan, dengan mengatur posisi buang air besar pada waktu tersebut. Tempat buang air besar yang tenang dan pribadi juga akan mendukung.

b. Inkontinensia alvi simtomatik

Dapat merupakan penampilan klinis dari berbagai kelainan patologik yang dapat menyebabkan diare. Beberapa penyebab diare yang mengakibatkan inkontinensia alvi simtomatik ini antara lain gastroenteritis, diverticulitis, proktitis, kolitis-iskemik, kolitis ulseratif, karsinoma kolon/rectum. Penyebab lain misalnya kelainan metabolik, contohnya diabetes mellitus, kelainan endokrin, seperti tirotoksikosis, kerusakan sfingter anus sebagai komplikasi operasi haemorrhoid yang kurang berhasil, dan prolapsis rekti.

Pengobatan inkontinensia alvi simtomatik adalah terhadap kelainan penyebabnya, dan bila tidak dapat diobati dengan cara tersebut, maka diusahakan terkontrol dengan obat-obatan yang menyebabkan konstipasi.

c. Inkontinensia alvi neurogenik

Terjadi akibat gangguan fungsi menghambat dari korteks serebri saat terjadi regangan/distensi rectum. Distensi rectum, akan diikuti relaksasi sfingter interna. Pada orang dewasa normal, tidak terjadi kontraksi intrinsik dari rectum karena ada hambatan/inhibisi dari pusat di korteks serebri. Bila buang air besar tidak memungkinkan, hal ini tetap ditunda dengan inhibisi yang disadari terhadap kontraksi rectum dan sfingter eksternanya. Pada lanjut usia, kemampuan untuk menghambat proses defekasi ini dapat terganggu bahkan hilang.

Karakteristik tipe ini tampak pada penderita dengan infark serebri multiple, atau penderita demensia. Gambaran klinisnya ditemukan satu-dua potong feses yang sudah terbentuk di tempat tidur, dan biasanya setelah minum panas atau makan.

Pengelolaan inkontinensia alvi neurogenik, dengan menyiapkan penderita pada suatu komodo (commode), duduk santai dengan ditutup kain sebatas lutut, kemudian diberi minuman hangat, relaks, dan dijaga ketenangannya sampai feses keluar.

d. Inkontinensia alvi akibat hilangnya refleks anal

Terjadi akibat hilangnya refleks anal, disertai kelemahan otot-otot seran lintang. Pada tipe ini, terjadi pengurangan unit-unit yang berfungsi motorik pada otot-otot daerahh sfingter dan pubo-rektal. Keadaan ini menyebabkan hilangnya refleks anal, berkurangnya sensasi pada anus disertai menurunnya tonus anus. Hal ini berakibat inkontinensia alvi pada peningkatan tekanan intra-abdomen dan prolaps dari rectum. Pengelolaan tipe ini sebaiknya diserahkan pada ahli proktologi untuk pengobatannya.

C. Gangguan Tidur

1. Gangguan Tidur pada Lansia

Pada kelompok lanjut usia (40 tahun) hanya dijumpai 7% kasus yang mengeluh masalah tidur (hanya dapat tidur tidak lebih dari 5 jam sehari). Hal yang sama di jumpai pada 22% kasus pada kelompok usia 70 tahun. Demikian pula, kelompok lanjut usia lebih banyak mengeluh terbangun lebih awal dari pukul 05.00 pagi. Selain itu, terdapat 30% kelompok usia 70 tahun yang banyak terbagnun diwaktu malam hari. Anka ini ternyata 7x lenih besar dibandingkan dengan kelompok usia 20 tahun.

Gangguan tidak saja menunjukan indikasi akan adanya kelainan jiwa yang dini tetapi merupakan keluhan dari hampir 30% penderita yang berobat ke dokter, disebabkan oleh :

a. Faktor Ekstrinsik (luar) misal: lingkungan yang kurang tenang. b. Faktor intrinsik, mial bisa organik dan psikogenik.

1) Organik, misal: nyeri, gatal-gatal dan penyakit tertentu yang membuat gelisah.

Lansia dengan depresi, stroke, penyakit jantung, penyakit paru, diabetes, artritis, atau hipertensi sering melaporkan bahwa kualitas tidurnya buruk dan durasi tidurnya kurang bila dibandingkan dengan lansia yang sehat. Gangguan tidur dapat meningkatkan biaya penyakit secara keseluruhan. Gangguan tidur juga dikenal sebagai penyebab morbiditas yang signifikan. Ada beberapa dampak serius gangguan tidur pada lansia misalnya mengantuk berlebihan di siang hari, gangguan atensi dan memori,

mood depresi, sering terjatuh, penggunaan hipnotik yang tidak semestinya,

dan penurunan kualitas hidup. Angka kematian, angka sakit jantung dan kanker lebih tinggi pada seseorang yang lama tidurnya lebih dari 9 jam atau kurang dari 6 jam per hari bila dibandingkan dengan seseorang yang lama tidurnya antara 7-8 jam per hari (Hardiwinoto, 2005).

Gangguan tidur pada lansia dapat bersifat nonpatologik karena faktor usia dan ada pula gangguan tidur spesifik yang sering ditemukan pada lansia. Ada beberapa gangguan tidur yang sering ditemukan pada lansia. a. Insomnia primer

Ditandai dengan:

1) Keluhan sulit masuk tidur atau mempertahankan tidur atau tetap tidak segar meskipun sudah tidur. Keadaan ini berlangsung paling sedikit satu bulan.

2) Menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinik atau impairment sosial, okupasional, atau fungsi penting lainnya.

3) Gangguan tidur tidak terjadi secara eksklusif selama ada gangguan mental lainnya.

4) Tidak disebabkan oleh pengaruh fisiologik langsung kondisi medik umum atau zat.

Seseorang dengan insomnia primer sering mengeluh sulit masuk tidur dan terbangun berkali-kali. Bentuk keluhan tidur bervariasi dari waktu ke waktu. Misalnya, seseorang yang saat ini mengeluh sulit masuk tidur mungkin suatu saat mengeluh sulit mempertahankan tidur. Meskipun jarang, kadang-kadang seseorang mengeluh tetap tidak segar

meskipun sudah tertidur. Diagnosis gangguan insomnia dibuat bila penderitaan atau impairmentnya bermakna. Seorang penderita insomnia sering berpreokupasi dengan tidur. Makin berokupasi dengan tidur, makin berusaha keras untuk tidur, makin frustrasi dan makin tidak bisa tidur. Akibatnya terjadi lingkaran setan.

b. Insomnia kronik

Disebut juga insomnia psikofisiologik persisten. Insomnia ini dapat disebabkan oleh kecemasan; selain itu, dapat pula terjadi akibat bebiasaan atau pembelajaran atau perilaku maladaptif di tempat tidur. Misalnya, pemecahan masalah serius di tempat tidur, kekhawatiran, atau pikiran negatif terhadap tidur ( sudah berpikir tidak akan bisa tidur). Adanya kecemasan yang berlebihan karena tidak bisa tidur menyebabkan seseorang berusaha keras untuk tidur tetapi ia semakin tidak bisa tidur. Ketidakmampuan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu ketika berusaha tidur dapat pula menyebabkan insomnia psikofisiologik. Selain itu, ketika berusaha untuk tidur terjadi peningkatan ketegangan motorik dan keluhan somatik lain sehingga juga menyebabkan tidak bisa tidur. Penderita bisa tertidur ketika tidak ada usaha untuk tidur. Insomnia ini disebut juga insomnia yang terkondisi. Mispersepsi terhadap tidur dapat pula terjadi. Diagnosis ditegakkan bila seseorang mengeluh tidak bisa masuk atau mempertahankan tidur tetapi tidak ada bukti objektif adanya gangguan tidur. Misalnya, pasien mengeluh susah masuk tidur (lebih dari satu jam), terbangun lebih lama (lebih dari 30 menit), dan durasi tidur kurang dari lima jam. Tetapi dari hasil polisomnografi terlihat bahwa

onset tidurnya kurang dari 15 menit, efisiensi tidur 90%, dan waktu

tidur totalnya lebih lama. Pasien dengan gangguan seperti ini dikatakan mengalami mispersepsi terhadap tidur.

c. Insomnia idiopatik

Insomnia idiopatik adalah insomnia yang sudah terjadi sejak kehidupan dini. Kadang-kadang insomnia ini sudah terjadi sejak lahir

dan dapat berlanjut selama hidup. Penyebabnya tidak jelas, ada dugaan disebabkan oleh ketidakseimbangan neurokimia otak di formasio retikularis batang otak atau disfungsi forebrain. Lansia yang tinggal sendiri atau adanya rasa ketakutan yang dieksaserbasi pada malam hari dapat menyebabkan tidak bisa tidur. Insomnia kronik dapat menyebabkan penurunan mood (risiko depresi dan anxietas), menurunkan motivasi, atensi, energi, dan konsentrasi, serta menimbulkan rasa malas. Kualitas hidup berkurang dan menyebabkan lansia tersebut lebih sering menggunakan fasilitas kesehatan.

Seseorang dengan insomnia primer sering mempunyai riwayat gangguan tidur sebelumnya. Sering penderita insomnia mengobati sendiri dengan obat sedatif-hipnotik atau alkohol. Anksiolitik sering digunakan untuk mengatasi ketegangan dan kecemasan. Kopi dan stimulansia digunakan untuk mengatasi rasa letih. Pada beberapa kasus, penggunaan ini berlanjut menjadi ketergantungan zat. Pemeriksaan polisomnografi menunjukkan kontinuitas tidur yang buruk (latensi tidur buruk, sering terbangun, efisiensi tidur buruk), stadium 1 meningkat, dan stadium 3 dan 4 menurun. Ketegangan otot meningkat dan jumlah aktivitas alfa dan beta juga meningkat 2,3 (Hardiwinoto, 2005).

2. Obat Hipnotik Sedatif

Hipnotik Sedatif merupakan golongan obat depresan susunan saraf pusat (SSP) yang relatif tidak selektif, mulai dari yang ringan yaitu menyebabkan kantuk, menidurkan, hingga yang berat yaitu hilangnya kesadaran, keadaan anestesi, koma dan mati, bergantung kepada dosis. Pada dosis terapi obat sedatif menekan aktivitas, menurunkan respon terhadap rangsangan emosi dan menenangkan.

Obat Hipnotik menyebabkan kantuk dan mempermudah tidur serta mempertahankan tidur yang menyerupai tidur fisiologis. Obat hipnotika dan sedatif biasanya merupakan turunan Benzodiazepin. Beberapa obat Hipnotik Sedatif dari golongan Benzodiazepin digunakan juga untuk indikasi lain,

yaitu sebagai pelemas otot, antiepilepsi, antiansietas dan sebagai penginduksi anestesis (Ghana, 2009).

D. Psikologis pada Lansia

1. Perubahan Psikologis Lansia 2. Pemeriksaan Psikiatri

3. Depresi pada Lansia

E. Stroke

1. Pendahuluan

Stroke adalah gangguan fungsional otak fokal maupun global akut, lebih dari 24 jam, berasal dari gangguan aliran darah otak dan bukan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak sepintas, tumor otak, stroke sekunder karena trauma maupun infeksi.

Stroke dengan defisit neurologik yang terjadi tiba-tiba dapat disebabkan oleh iskemia atau perdarahan otak. Stroke iskemik disebabkan oleh oklusi fokal pembuluh darah otak yang menyebabkan turunnya suplai oksigen dan glukosa ke bagian otak yang mengalami oklusi. Munculnya tanda dan gejala fokal atau global pada stroke disebabkan oleh penurunan aliran darah otak. Oklusi dapat berupa trombus, embolus, atau tromboembolus, menyebabkan hipoksia sampai anoksia pada salah satu daerah percabangan pembuluh darah di otak tersebut. Stroke hemoragik dapat berupa perdarahan intraserebral atau perdarahan subrakhnoid.

2. Epidemiologi Stroke

Penelitian prospektif tahun 1996/1997 mendapatkan 2.065 pasien stroke dari 28 rumah sakit di Indonesia Survei Departemen Kesehatan RI pada 987.205 subjek dari 258.366 rumah tangga di 33 propinsi mendapatkan bahwa stroke merupakan penyebab kematian utama pada usia > 45 tahun (15,4% dari seluruh kematian). Prevalensi stroke rata-rata adalah 0,8%,

tertinggi 1,66% di Nangroe Aceh Darussalam dan terendah 0,38% di Papua (RISKESDAS, 2007).

3. Patologi Stroke a. Infark

Stroke infark terjadi akibat kurangnya aliran darah ke otak. Aliran darah ke otak normalnya adalah 58 mL/100 gram jaringan otak per menit; jika turun hingga 18 mL/100 gram jaringan otak per menit, aktivitas listrik neuron akan terhenti meskipun struktur sel masih baik, sehingga gejala klinis masih reversibel. Jika aliran darah ke otak turun sampai <10 mL/100 gram jaringan otak per menit, akan terjadi rangkaian perubahan biokimiawi sel dan membran yang ireversibel membentuk daerah infark.

b. Perdarahan Intraserebral

Kira-kira 10% stroke disebabkan oleh perdarahan intraserebral. Hipertensi, khususnya yang tidak terkontrol, merupakan penyebab utama. Penyebab lain adalah pecahnya aneurisma, malformasi arterivena, angioma kavernosa, alkoholisme, diskrasia darah, terapi antikoagulan, dan angiopati amiloid.

c. Perdarahan Subaraknoid

Sebagian besar kasus disebabkan oleh pecahnya aneurisma pada percabangan arteri besar. Penyebab lain adalah malformasi arteri-vena atau tumor.

4. Faktor Risiko Stroke

Beban akibat stroke mencapai 40 miliar dollar setahun, selain untuk pengobatan dan perawatan, juga akibat hilangnya pekerjaan serta turunnya kualitas hidup. Kerugian ini akan berkurang jika pengendalian faktor risiko dilaksanakan dengan ketat.

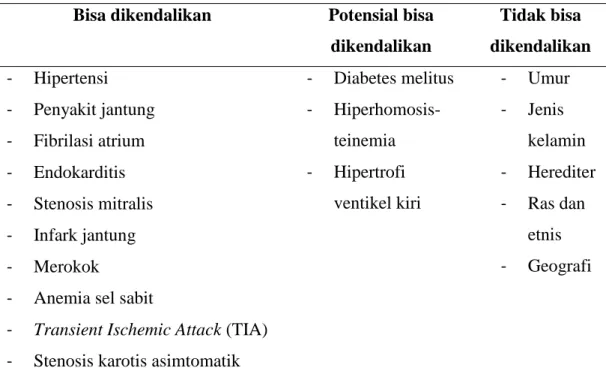

Tabel 1. Faktor risiko stroke

Bisa dikendalikan Potensial bisa dikendalikan Tidak bisa dikendalikan - Hipertensi - Penyakit jantung - Fibrilasi atrium - Endokarditis - Stenosis mitralis - Infark jantung - Merokok

- Anemia sel sabit

- Transient Ischemic Attack (TIA) - Stenosis karotis asimtomatik

- Diabetes melitus - Hiperhomosis-teinemia - Hipertrofi ventikel kiri - Umur - Jenis kelamin - Herediter - Ras dan etnis - Geografi

5. Tanda dan Gejala Stroke

Serangan stroke jenis apa pun akan menimbulkan defisit neurologis yang bersifat akut (Tabel 2).

Tabel 2. Tanda dan Gejala Stroke Tanda dan Gejala

Hemidefisit motorik; Hemidefisit sensorik; Penurunan kesadaran;

Kelumpuhan nervus fasialis (VII) dan hipoglossus (XII) yang bersifat sentral; Gangguan fungsi luhur seperti kesulitan berbahasa (afasia), dan gangguan fungsi intelektual (demensia);

Buta separuh lapangan pandang (hemianopsia); Defisit batang otak.

6. Penatalaksanaan ( PERDOSSI, 2007 ): a. Stadium hiperakut

Tindakan pada stadium ini dilakukan di Instalasi Rawat Darurat dan merupakan tindakan resusitasi serebro-kardio-pulmonal bertujuan agar kerusakan jaringan otak tidak meluas. Pada stadium ini, pasien diberi oksigen 2 L/menit dan cairan kristaloid/koloid; hindari pemberian cairan dekstrosa atau salin dalam H2O.

Dilakukan pemeriksaan CT scan otak, elektrokardiografi, foto toraks, darah perifer lengkap dan jumlah trombosit, protrombin time/INR, APTT, glukosa darah, kimia darah (termasuk elektrolit); jika hipoksia, dilakukan analisis gas darah.

Tindakan lain di Instalasi Rawat Darurat adalah memberikan dukungan mental kepada pasien serta memberikan penjelasan pada keluarganya agar tetap tenang.

b. Stadium akut

Pada stadium ini, dilakukan penanganan faktor-faktor etiologik maupun penyulit. Juga dilakukan tindakan terapi fisik, okupasi, wicara dan psikologis serta telaah sosial untuk membantu pemulihan pasien. Penjelasan dan edukasi kepada keluarga pasien perlu, menyangkut dampak stroke terhadap pasien dan keluarga serta tata cara perawatan pasien yang dapat dilakukan keluarga.

1) Stroke Iskemik

Terapi umum:

Letakkan kepala pasien pada posisi 30 , kepala dan dada pada satu bidang; ubah posisi tidur setiap 2 jam; mobilisasi dimulai bertahap bila hemodinamik sudah stabil.

Selanjutnya, bebaskan jalan napas, beri oksigen 1-2 liter/menit sampai didapatkan hasil analisis gas darah. Jika perlu, dilakukan intubasi. Demam diatasi dengan kompres dan antipiretik, kemudian dicari penyebabnya; jika kandung kemih penuh, dikosongkan (sebaiknya dengan kateter intermiten).

Pemberian nutrisi dengan cairan isotonik, kristaloid atau koloid 1500-2000 mL dan elektrolit sesuai kebutuhan, hindari cairan mengandung glukosa atau salin isotonik. Pemberian nutrisi per oral hanya jika fungsi menelannya baik; jika didapatkan gangguan menelan atau kesadaran menurun, dianjurkan melalui slang nasogastrik.

Kadar gula darah >150 mg% harus dikoreksi sampai batas gula darah sewaktu 150 mg% dengan insulin drip intravena kontinu selama 2-3 hari pertama. Hipoglikemia (kadar gula darah < 60 mg% atau < 80 mg% dengan gejala) diatasi segera dengan dekstrosa 40% iv sampai kembali normal dan harus dicari penyebabnya.

Nyeri kepala atau mual dan muntah diatasi dengan pemberian obat-obatan sesuai gejala. Tekanan darah tidak perlu segera diturunkan, kecuali bila tekanan sistolik ≥220 mmHg, diastolik ≥120 mmHg, Mean Arterial Blood Pressure (MAP) ≥ 130 mmHg (pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 30 menit), atau didapatkan infark miokard akut, gagal jantung kongestif serta gagal ginjal. Penurunan tekanan darah maksimal adalah 20%, dan obat yang direkomendasikan: natrium nitroprusid, penyekat reseptor alfa-beta, penyekat ACE, atau antagonis kalsium.

Jika terjadi hipotensi, yaitu tekanan sistolik ≤ 90 mm Hg, diastolik ≤70 mmHg, diberi NaCl 0,9% 250 mL selama 1 jam, dilanjutkan 500 mL selama 4 jam dan 500 mL selama 8 jam atau sampai hipotensi dapat diatasi. Jika belum terkoreksi, yaitu tekanan darah sistolik masih < 90 mmHg, dapat diberi dopamin 2-20 μg/kg/menit sampai tekanan darah sistolik ≥ 110 mmHg.

Jika kejang, diberi diazepam 5-20 mg iv pelan-pelan selama 3 menit, maksimal 100 mg per hari; dilanjutkan pemberian antikonvulsan per oral (fenitoin, karbamazepin). Jika kejang

muncul setelah 2 minggu, diberikan antikonvulsan peroral jangka panjang.

Jika didapatkan tekanan intrakranial meningkat, diberi manitol bolus intravena 0,25 sampai 1 g/kgBB per 30 menit, dan jika dicurigai fenomena rebound atau keadaan umum memburuk, dilanjutkan 0,25g/kgBB per 30 menit setiap 6 jam selama 3-5 hari. Harus dilakukan pemantauan osmolalitas (<320 mmol); sebagai alternatif, dapat diberikan larutan hipertonik (NaCl 3%) atau furosemid.

Terapi khusus:

Ditujukan untuk reperfusi dengan pemberian antiplatelet seperti aspirin dan anti koagulan, atau yang dianjurkan dengan trombolitik rt-PA (recombinant tissue Plasminogen Activator). Dapat juga diberi agen neuroproteksi, yaitu sitikolin atau pirasetam (jika didapatkan afasia).

2) Stroke Hemoragik

Terapi umum

Pasien stroke hemoragik harus dirawat di ICU jika volume hematoma >30 mL, perdarahan intraventrikuler dengan hidrosefalus, dan keadaan klinis cenderung memburuk.

Tekanan darah harus diturunkan sampai tekanan darah premorbid atau 15-20% bila tekanan sistolik >180 mmHg, diastolik >120 mmHg, MAP >130 mmHg, dan volume hematoma bertambah. Bila terdapat gagal jantung, tekanan darah harus segera diturunkan dengan labetalol iv 10 mg (pemberian dalam 2 menit) sampai 20 mg (pemberian dalam 10 menit) maksimum 300 mg; enalapril iv 0,625-1.25 mg per 6 jam; kaptopril 3 kali 6,25-25 mg per oral.

Jika didapatkan tanda tekanan intrakranial meningkat, posisi kepala dinaikkan 30°, posisi kepala dan dada di satu bidang,

pemberian manitol (lihat penanganan stroke iskemik), dan hiperventilasi (pCO2 20-35 mmHg).

Penatalaksanaan umum sama dengan pada stroke iskemik, tukak lambung diatasi dengan antagonis H2 parenteral, sukralfat, atau inhibitor pompa proton; komplikasi saluran napas dicegah dengan fisioterapi dan diobati dengan antibiotik spektrum luas.

Terapi khusus

Neuroprotektor dapat diberikan kecuali yang bersifat vasodilator. Tindakan bedah mempertimbangkan usia dan letak perdarahan yaitu pada pasien yang kondisinya kian memburuk dengan perdarahan serebelum berdiameter >3 cm3, hidrosefalus akut akibat perdarahan intraventrikel atau serebelum, dilakukan VP-shunting, dan perdarahan lobar >60 mL dengan tanda peningkatan tekanan intrakranial akut dan ancaman herniasi.

Pada perdarahan subaraknoid, dapat digunakan antagonis Kalsium (nimodipin) atau tindakan bedah (ligasi, embolisasi, ekstirpasi, maupun gamma knife) jika penyebabnya adalah aneurisma atau malformasi arteri-vena (arteriovenous

malformation, AVM).

c. Stadium subakut

Tindakan medis dapat berupa terapi kognitif, tingkah laku, menelan, terapi wicara, dan bladder training (termasuk terapi fisik). Mengingat perjalanan penyakit yang panjang, dibutuhkan penatalaksanaan khusus intensif pasca stroke di rumah sakit dengan tujuan kemandirian pasien, mengerti, memahami dan melaksanakan program preventif primer dan sekunder.

Terapi fase subakut:

1) Melanjutkan terapi sesuai kondisi akut sebelumnya. 2) Penatalaksanaan komplikasi.

3) Restorasi/rehabilitasi (sesuai kebutuhan pasien), yaitu fisioterapi, terapi wicara, terapi kognitif, dan terapi okupasi.

4) Prevensi sekunder.

5) Edukasi keluarga dan Discharge Planning (Setyopranoto, 2011).

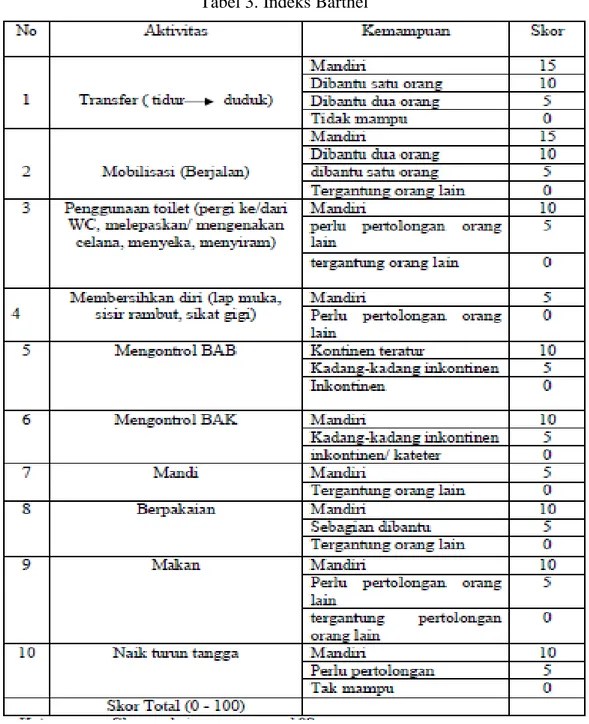

F. Indeks Barthel

Indeks barthel adalah suatu alat yang cukup sederhana untuk menilai perawatan diri, dan mengukur harian seseorang berfungsi secara khusus aktivitas sehari-hari dan mobilitas. Indeks Barthel terdiri dari 10 item yaitu, transfer (tidur ke duduk, bergerak dari kursi roda ke tempat tidur dan kembali), mobilisasi (berjalan), penggunaan toilet (pergi ke/dari toilet), membersihkan diri, mengontorl BAB, BAK, mandi, berpakaian, makan, naik turun tangga. Penilaian ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat dasar dari fungsi dan dapat digunakan untuk memantau perbaikan dalam aktivitas sehari-hari dari waktu ke waktu. Penilaian indeks barthel didasarkan pada tingkat bantuan orang lain dalam meningkatkan aktivitas sehari-hari meliputi sepuluh aktivitas. Apabila seseorang mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri maka akan mendapat nilai 15 dan jika membutuhkan bantuan nilai 10 dan jika tidak mampu 5 untuk masing-masing item. Kemudian nilai dari setiap item akan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total dengan skor maksimum adalah 100. Namun di Inggris nilai 5, 10 dan 15 cukup sering diganti dengan 1, 2, dan 3 dengan skor maksimum 20 (Sujana, 2000).

Tabel 3. Indeks Barthel

G. Penatalaksanaan dan Prognosis 1. Asesmen Geriatri

Asesmen Geriatri adalah suatu proses pendekatan multidisiplin untuk menilai aspek medik, fungsional, psikososial dan ekonomi penderita usia lanjut dalam rangka menyusun rencana program pengobatan dan

pemeliharaan kesehatan yang rasional. Asesmen Geriatrik ada 2 macam yaitu :

a. Asesmen geriatrik administratif b. Asesmen geriatrik klinik

Mengingat sifat dan karakteristik penderita usia lanjut seperti, maka penanganannya harus bersifat holistik, yaitu:

b. Penegakan diagnosis: berbeda dengan tata cara diagnosis yang dilaksanakan pada golongan usia lain, penegakan diagnosis pada penderita usia lanjut dilaksanakan dengan tata cara khusus yang disebut dengan asesmen geriatrik. Cara ini merupakan suatu analisis multidimensional dan sebaiknya dilakukan oleh suatu tim geriatrik. c. Penatalaksanaan penderita: penatalaksanaan penderita juga

dilaksanakan oleh suatu tim multidisipliner yang bekerja secara interdisipliner dan disebut sebagai "tim geriatri". Hal ini perlu mengingat semua aspek penyakit (fisik-psikis), sosial-ekonomi, dan lingkungan harus mendapat perhatian yang sama. Susunan dan besar tim bisa berbeda-beda tergantung pada tingkatan pelayanan. Di tingkat pelayanan dasar, hanya diperlukan tim "inti" yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga sosiomedik.

d. Pelayanan kesehatan vertikal dan horisontal: aspek holistik dari pelayanan geriatri harus tercermin dari pemberian pelayanan vertikal, yaitu pelayanan yang diberikan dari Puskesmas sampai ke pusat rujukan geriatri tertinggi, yaitu di rumah sakit provinsi. Pelayanan kesehatan horizontal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan menyeluruh. Dengan demikian, ada kerjasama lintas sektoral dengan bidang kesejahteraan lain, misalnya agama, pendidikan/kebudayaan, olah raga, dan sosial. e. Jenis pelayanan kesehatan: sesuai dengan batasan geriatri seperti

tersebut di atas, maka pelayanan kesehatan yang diberikan harus meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi dengan memperhatikan aspek psiko-sosial serta lingkungan.

Tugas masing-masing anggota tim adalah sebagai berikut:

a. Asesmen lingkungan/sosial: petugas sosio-medik

b. Asesmen fisik: dokter/perawat.

c. Asesmen psikis: dokter/perawat/psikolog-psikogeriatris.

d. Asesmen fungsional/disabilitas: dokter/terapis rehabilitasi. e. Asesmen psikologik: dokter-psikolog/psikogeriatri.

Dengan tata cara asesmen geriatric yang terarah dan terpola, maka kemungkinan terjadinya "mis/under diagnosis" yang sering didapatkan pada praktik geriatri dapat dihindari atau dieliminasi sekecil mungkin.

Pelaksanaan Asesmen Geriatri a. Anamnesis

1) Identitas penderita 2) Anamnesis tentang obat 3) Penilaian sistem

Perlu dilakukan juga allo-anamnesis dari orang/keluarga yang merawatnya sehari-hari, meliputi:

1) Ananmnesi tentang kebiasaan yang merugikan kesehatan 2) Anamnesis tentang berbagai gangguan yang didapat

3) Riwayat tentang problema utama geriatri (sindrom geriatri) b. Pemeriksaan fisik

1) Pemeriksaan vital sign dengan pemeriksaan tekanan darah dalam keadaan tidur, duduk, dan berdiri masing-masing selang 1-2 menit untuk melihat kemungkinan terdapatnya hipotensi ortostatik. 2) Pemeriksaan fisik untuk menilai sistem

a) Pemeriksaan saraf kepala

b) Pemeriksaan panca indera, saluran nafas atas, gigi-mulut c) Pemeriksaan leher, kelenjar tiroid, bising arteri karotis

d) Pemeriksaan dada, paru-paru, jantung dan seterusnya sampai pada pemeriksaan ekstremitas, refleks-refleks, kulit-integumen.

c. Pemeriksaan tambahan 1) Foto toraks, EKG

2) Laboratorium: darah/urin/feses rutin, gula darah, lipid, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi tiroid (T3, T4, TSH), kadar serum B6, B12. d. Pemeriksaan fungsi

1) Aktivitas hidup sehari-hari (AHS dasar)

2) Aktivitas hidup sehari-hari instrumental (AHS instrumental) 3) Kemampuan mental dan kognitif

e. Asesmen lingkungan f. Daftar masalah (Martono, 2010)

2. Penatalaksanaan 3. Prognosis

Jump 4

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan membuat pernyataan secara sistematis dan pernyataan sementara mengenai permasalahan-permasalahan pada langkah 3.

Jump 5

Merumuskan tujuan pembelajaran

1. Memperoleh informasi yang akurat tentang status kesehatan geriatri. 2. Melakukan pemeriksaan klinis geriatri.

3. Menyusun data dari simptom, pemerikasaan fisik, prosedur klinis, dan pemeriksaan laboratorium untuk mengambil suatu kesimpulan suatu diagnosis penyakit geriatri

4. Merancang manajemen penyakit geriatri. 5. Melakukan penatalaksanaan kasus geriatri.

Eyang Karto Usia: 75 tahun

Keluhan Utama:

Ngompol sejak 3

bulan dan ngobrok selama 2 minggu

Keluhan Lain:

- Sering marah-marah

- Tidak bisa tidur, sering minum obat tidur.

2 tahun yang lalu: Dirawat akibat stroke

Pemeriksaan fisik:

- Pemeriksaan neurologi ekstremitas superior dan inferior sinistra kekuatan menurun (3+/3+) - Rectal Toucher = Tidak ada pembesaran prostat

Pemeriksaan penunjang:

- USG = Tidak ada pembesaran prostat - Pemeriksaan Indeks Barthel

- Pemeriksaan psikiatri Tinggal dengan putrinya, aktivitas sehari-hari harus dibantu

6. Merancang tindakan preventif penyakit geriatri dengan mempertimbangkan faktor pencetus.

7. Menjelaskan cara pencegahan komplikasi penyakit geriatri.

Jump 7

Melaporkan, membahas, dan menata kembali informasi baru yang diperoleh.

Berdasarkan usia, Eyang Karto sudah termasuk usia lanjut karena berusia lebih dari 60 tahun. Pasien tersebut dibawa ke dokter oleh karena mengompol (inkontinensia urin) dan ngobrok (inkontinensia alvi). Kedua hal tersebut bisa saja terjadi karena kelainan urologik (radang atau tumor), neurologik (kelainan SSP, stroke, demensia, hilang reflek berkemih/ defekasi, dan trauma medulla spinalis), otot kandung kemih yang abnormal, otot dasar panggul melemah, hambatan mobilitas, tempat berkemih yang tidak memadai, maupun faktor psikologik (marah dan depresi).

Sering marah-marah pada pasien tersebut biasa terjadi pada lansia, oleh karena penurunan hormon serotonin ataupun faktor psikologik (kehilangan pasangan hidup, kesepian, dan stress). Penurunan serotonin juga menyebabkan penderita lebih cemas, dan sulit tidur, sehingga beberapa kasus diperlukan obat tidur. Namun, efek samping obat tidur yang diberikan pada pasien tersebut dapat menyebabkan inkontinensia urin oleh karena efek penurunan kontraksi otot dan sensasi berkemih pada vesica urinaria.

Pada skenario, Eyang Karto mengalami gangguan psikologi yang mana istrinya telah wafat. Kehilangan pasangan hidup pada pasien geriatri memberikan dampak besar terhadap rasa kesepian, rasa berkabung sehingga pasien geriatri akan cenderung mengisolasi diri, menarik diri, menyalahkan diri sendiri, dan marah pada diri sendiri sehingga menyebabkan peningkatan stress dan depresi. Tingkat depresi dan stress akan semakin tinggi karena pasien susah melakukan aktifitas sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Psikologis yang terganggu dapat memicu kebingungan, perasaan takut, sulit berkonsentrasi,

ketidakberdayaan sehingga mengurangi daya sensoris ingin mixie dan defekasi, dan mengurangi motivasi untuk menemukan kamar mandi sehingga dapat memicu inkontinensia.

Keadaan imobilisasi pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan orang lain menyebabkan pasien tidak dapat mencapai tempat berkemih sendiri dan tidak dapat menahan untuk tidak berkemih sebelum sampai pada tempatnya juga memicu inkontinensia fungsional.

Riwayat Penyakit dahulu menyatakan bahwa dua tahun lalu penderita dirawat akibat stroke. Riwayat stroke menjelaskan bahwa pasien pernah mengalami gangguan di daerah otak. Pengaturan sistem berkemih diatur oleh jaras peryarafan dibawah koordinasi pusat pada batang otak, otak kecil, dan korteks serebri. Apabila terdapat gangguan stroke, hal tersebut menyebabkan gangguan pengaturan koordinasi pusat untuk rangsangan dan pengaturan berkemih. Selain itu, stroke menyebabkan kelumpuhan (immobilitas), penurunan sensoris untuk rangsang kemih dan defekasi, dan gangguan kognitif dalam mengenal rumah sehingga semakin memicu terjadinya inkontinensia urin dan alvi.

Pada hasil pemeriksaan neurologi ekstremitas superior dan inferior sinistra kekuatannya menurun (3+/3+) menjelaskan bahwa terdapat gangguan mobilitas pada tubuh pasien yang mana ekstremitas superior dan inferior sinistra hanya mampu melawan gaya gravitasi tanpa tahanan. Hal ini semakin memperjelas bahwa pasien telah mengalami kelumpuhan akibat dari stroke. Kelumpuhan -seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf di atas- menyebabkan inkontinensia dan peningkatan depresi.

Skenario menyebutkan bahwa salah satu pemeriksaan fisik yang diberikan pada pasien adalah rectal toucher. Sebagaimana diketahui bahwa rectal toucher bertujuan untuk mengeksplorasi rectum dengan jari. Rectal toucher menilai keadaan mukosa rectal,posisi rectum, keadaan prostat atau serviks, serta menilai reflex tonus sfingter ani externus. Indikasi dilakukannya rectal toucher sesuai skenario karena salah satu keluhan pasien adalah tidak bisa menahan BAB sekaligus ingin mengeksplorasi keadaan prostat pasien. Kasus pembesaran prostat dalam Benigna Prostat Hyperplasia (BPH) sering terjadi pada usia tua dan gejala

yang khas akibat BPH adalah inkontinensia urine tipe overflow disertai inkontinensia alvi. Karena pada skenario disebutkan melalui rectal toucher dan gambaran USG, didapatkan prostat tidak membesar, maka diagnosis inkontinensia tipe overflow dan inkontinensia alvi akibat BPH dapat dihapuskan.

Pemeriksaan indeks barthel dilakukan untuk mengetahui kemampuan pasien dengan kelainan neuromuskular atau muskuloskeletal dalam merawat dirinya sendiri. Pada kasus ini pemeriksaan indeks barthel dilakukan karena pasien adalah pasien post stroke yang memiliki kelainan neuromuskuler. Tes ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar penatalaksanaan rehabilitasi medik pada pasien, khususnya untuk menentukan hal-hal apa saja yang dibutuhkan pasien dalam aktivitas sehari-hari. Dengan mengulang tes ini secara rutin, tenaga medis juga dapat menentukan peningkatan kemampuan seorang penderita post

stroke dalam melakukan aktivitas harian.

Pemeriksaan psikiatri dilakukan untuk mengeathui adakah gangguan psikologis khususnya depresi pada pasien. Perubahan kondisi fisik, psikologi, dan lingkungan pada seorang lansia sangat memungkinkan terjadinya gangguan psikologis. Berdasarkan riwayat keadaan pasien yang ditinggal istrinya, penurunan kemandirian pasca stroke, serta kelainan inkontinensia pada lansia dalam kasus skenario, pemeriksaan psikiatri juga sangat diperlukan untuk menentukan penatalaksanaan yang tepat. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mengetahui salah satu kemungkinan penyebab inkontinensia pada pasien yang berupa stress.

Untuk menentukan penatalaksanaan pada pasien kasus skenario perlu dilakukan assessment geriatric. Selanjutnya, berdasarkan data assessment

geriatric, penatalaksanaan disesuaikan menurut keadaan pasien, tentunya dengan

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasien geriatri adalah pasien berusia lanjut (> 60 tahun) dengan penyakit majemuk (multipatologi) akibat gangguan fungsi jasmani dan rohani, kondisi sosial yang bermasalah.

2. Skenario 2 ini belum dapat didiagnosis secara pasti, dikarenakan kondisi multipatologi, namun didapatkan inkontinensia urin,riwayat stroke, dll, sehingga membutuhkan informasi yang lebih rinci dan jelas untuk memberikan intervensi pengobatan.

3. Geriatri assesment sangatlah diperlukan untuk mendiagnosis penyakit yang ada pada di skenario ini.

B. Saran

1. Pada pasien Geriatri pemakaian obat yang banyak (polifarmasi) sebaiknya diawasi dengan baik, sebab lebih sering terjadi efek samping, interaksi, toksisitas obat, dan penyakit iatrogenik, lebih sering terjadi peresepan obat yang tidak sesuai dengan diagnosis penyakit dan berlebihan, serta ketidakpatuhan menggunakan obat sesuai dengan aturan pemakaiannya. 2. Sebagai Dokter umum, harus mengetahui kompetensi apa saja yang harus

dikuasai untuk pasien Geriatri dan berikanlah penatalaksanan sesuai prioritas dan pertimbangan agar tidak terjadinya polifarmasi.

3. Perlu pemeriksaan penunjang lebih lanjut untuk memberikan penatalaksanaan yang tepat bagi pasien.

Darmojo, Boedhi, dan Martono, Hadi (2000). Buku ajar geriatri (ilmu kesehatan usia lanjut) edisi 2. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Ghana (2009). Hipnotiva dan sedativa.

http://medicastore.com/apotik_online/obat_saraf_otot/obat_bius.htm - diakses Maret 2012

Guyton, Arthur C (1997). Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Jakarta: EGC

Hardiwinoto, Setiabudi, Tony (2005). Tinjauan geriatri dari berbagai aspek. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Martono H, Nasution I (2010). Penderita geriatrik dan asesmen geriatri. Dalam: Martono H, Pranarka K (eds). Buku ajar boedhi-darmojo: Geriatri edisi

ke-4. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pp:

115-129.

PERDOSSI (2007). Pedoman penatalaksanaan stroke. Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia.

Pranarka K (2000). Inkontinensia. Dalam Darmojo R.B. dan Martono H.H. Buku

Ajar Geriatri Ed.2. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas

Indonesia.

Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Indonesia (2007). Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Setiati S. dan Pramantara I.D.P (2007). Inkontinensia Urin dan Kandung Kemih Hiperaktif dalam Sudoyo A.W., Setiyohadi B., Alwi I., Simadibrata K M., Setiati S. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid III Ed.IV. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI. hal: 1392-9

Setyopranoto I (2011). Stroke: Gejala dan penatalaksanaan. Cermin Dunia

Kedokteran 185 vol. 38 no.4 Mei –Juni 2011, pp: 247-250.

Sjahrir (2003). Penatalaksanaan dalam masalah geriatri. Jakarta: Erlangga.

Sujana (2000). Penilaian pasien lansia dengan penurunan kemandirian. Surabaya: PT. Bina Pustaka.