BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Diare

2.1.1. Definisi Diare

Berdasarkan definisi dari WHO (World Health Organization), bahwa diare adalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering dari biasanya (tiga kali atau lebih dalam satu hari), (Kemenkes RI, 2011). Ngastiyah (2005) mendefinisikan diare sebagai salah satu gejala dari suatu penyakit system gastrointestinal atau penyakit lain diluar saluran pencernaan. Dikarenakan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak konsistensi feses encer, dapat bewarna hijau atau dapat pula bercampur lendir atau darah, atau lendir saja.

Dari beberapa definisi dari para ahli, Jadi diare dapat diartikan suatu kondisi buang air besar yang tidak normal yaitu lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja yang encer dapat disertai darah atau lendir sebagai akibat dari terjadinya proses inflamasi pada lambung atau usus, dapat juga terjadi karena pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar.

2.1.2. Penyebab Diare

Menurut Noerasid (2003) 70-90% penyebab diare sudah dapat diketahui dengan pasti. Penyebab dari diare ini dapat dibagi menjadi 2 bagian penyebab langsung atau faktor -faktor yang mempermudah terjadinya diare, jika ditinjau dari sudut patofisiologi, penyebab diare dapat dibagi menjadi 2 golongan :

1. Diare sekresi (secretory diarrhea) disebabkan oleh :

1) Infeksi virus, kuman –kuman pathogen dan apatogen seperti shigella, salmonella, E coli, golongan vibrio, B Cereus, clostridium perfringes, staphylococcus aureus.

2) Hiperpristaltik usus halus yang dapat disebabkan bahan-bahan kimia makanan (misalnya keracunan makanan, makanan yang pedas, terlalu asam), gangguan psikis, (ketakutan, gugup), gangguan hawa dingin, alergi dan sebagainya.

2. Diare osmotik (osmotic diarrhea) disebabkan oleh :

1) Malabsorbsi makanan seperti : karbohidrat, lemak (LCT), protein, vitamin dan mineral.

2) Kurang kalori protein (KKP)

3) Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan bayi baru lahir. Menurut Suratun dan Lusianah (2010)

1) Diare juga dapat disebabkan oleh obat-obatan seperti replacement hormone tiroid, laksatif, antibiotik, asetamenopen, kemoterapi dan antasida.

2) Penyakit seperti gangguan metabolik dan endokrin ( diabetes, Addison, tirotoksikosis, ca tyroid, sehingga terjadi pengelepasan calsitonin, gangguan nutrisi dan malabsorbsi usus (colitis ulceratife, syndrome usus peka,penyakit seliaka), paralitik ileus dan obstruksi usus.

Sedangkan menurut menurut Ngastiyah (2005) penyebab diare dapat dibagi dalam beberapa faktor :

1) Faktor Infeksi a) Infeksi enteral

Infeksi parenteral adalah infeksi diluar alat pencernaan seperti otitis media akut (OMA), tonsillitis/tonsilopharingitis, bronkopneumonia, encephalitis dan sebagainya. Keadaan ini biasanya pada anak berumur dibawah (2 ) tahun.

b)Faktor malabsorbsi

Malabsorbsi karbohidrat, lemak dan protein c) Faktor makanan dan

d)Faktor psikologis

2.1.3. Penularan Diare

Widoyono, (2008) mengatakan bahwa penularan penyakit diare dapat terjadi, antara lain adalah sebagai berikut :

Sebagian besar (75%) disebabkan oleh kuman seperti virus dan bakteri. Penularan penyakit diare melalui orofekal terjadi dengan mekanisme berikut :

1. Melalui air yang merupakan media penularan utama

Diare dapat terjadi bila seseorang menggunakan air minum yang sudah tercemar, baik tercemar dari sumbernya, tercemar selama perjalanan sampai kerumah-rumah, atau tercemar pada saat disimpan dirumah. Pencemaran dirumah terjadi bila tempat penyimpan tidak tertutup atau apabila tangan yang tercemar meyentuh air pada saat mengambil air dari tempat penyimpanan.

2. Melalui tinja terinfeksi

3. Faktor-faktor yang meningkatkan terjadinya diare yaitu :

a. Pada usia 4 bulan bayi sudah tidak diberi ASI Eksklusif lagi. Hal ini bisa meningkatkan angka kesakitan, dan kematian karena diare, karena ASI banyak mengandung zat-zat kekebalan terhadap infeksi.

b. Memberikan susu formula dalam botol kepada bayi. Pemakaian botol akan meningkatkan resiko pencemaran kuman, dan susu akan terkontaminasi oleh kuman dari botol. Kuman akan cepat berkembang bila susu tidak segera diminum.

c. Menyimpan makanan pada suhu kamar. Kondisi tersebut akan menyebabkan permukaan makanan akan kontak dengan peralatan makan yang merupakan media yang sangat baik bagi perkembangan mikroba.

d. Tidak mencuci tangan pada saat memasak, makan, atau sesudah buang air besar (BAB) akan memungkinkan kontaminasi langsung. berinteraksi dengan perilaku manusia. Apabila faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku yang tidak sehat pula, yaitu melalui makanan dan minuman, maka dapat menimbulkan kejadian diare.

2.1.4. Patofisiologi Diare

diserap dan air diresopsi kembali. Dengan demikian isi usus besar menjadi suatu massa yang padat, sedangkan pada diare, terjadi karena perjalanan chymus terlalu cepat dan resorpsi air di dalam usus besar terganggu ( Dewi, 2012).

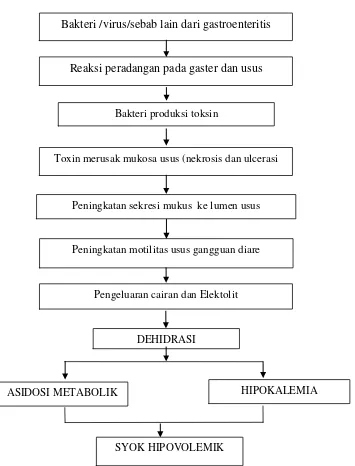

Gambar 2.1. Patofisiologi Gastroenteritis (Suratun dan Lusianah, 2010)

2.1.5. Tanda dan Gejala Diare

Beberapa gejala dan tanda diare menurut Widoyono (2008) adalah : 1. Gejala umum

a. Buang air besar cair atau lembek dan sering

Bakteri /virus/sebab lain dari gastroenteritis

Reaksi peradangan pada gaster dan usus

Bakteri produksi toksin

Toxin merusak mukosa usus (nekrosis dan ulcerasi

Peningkatan sekresi mukus ke lumen usus

Peningkatan motilitas usus gangguan diare

Pengeluaran cairan dan Elektolit

DEHIDRASI

ASIDOSI METABOLIK HIPOKALEMIA

b. Muntah, biasanya menyertai diare pada gastroenteritis akut c. Demam, dapat mendahului atau tidak di dahului gejala diare

d. Gejala dehidrasi, yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis dan bahkan gelisah.

3. Gejala khusus

a. Vibrio cholera : diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan berbau amis b. Disentiform tinja berlendir dan berdarah

Sedangkan menurut Wijayaningsih (2013) manifestasi klinis diare adalah : a. Mula-mula anak/ bayi gelisah, suhu tubuh mungkin meningkat, nafsu makan

berkurang.

b. Sering buang air besar dengan konsistensi tinja cair atau encer, kadang disertai wial dan wiata.

c. Warna tinja berubah menjadi kehijau-hijauan karena bercampur empedu

d. Anus dan sekitarnya lecet karena seringnya defekasi dan tinja menjadi lebih asam akibat banyaknya asam laktat.

e. Terdapat tanda dan gejala dehidrasi, turgor kulit jelas (elastisistas kulit menurun), ubun-ubun dan mata cekung, membran mukosa kering dan disertai penurunan berat badan.

f. Perubahan tanda-tanda vital, nadi dan respirasi cepat, tekanan darah turun, pasien sangat lemas, kesadran menurun (apatis, samnolen, sopora komatus) sebagai akibat hipovolemik

h. Bila terjadi asidosis metabolic, klien akan tampak pucat dan pernafasan cepat dan dalam (kusmaul).

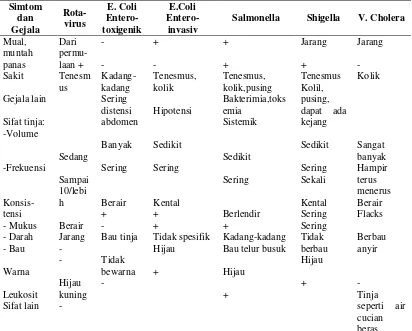

Tabel 2.1. Simptom, Gejala Klinis dan Sifat Tinja Penderita Diare Akut karena Infeksi Usus

Salmonella Shigella V. Cholera

Mual, Sumber : Gray, dkk,1979 dalam P.O Asnil, dkk (2003)

2.1.6. Akibat yang Ditimbulkan Diare

1. Kehilangan air (dehidrasi)

Dehidrasi terjadi karena kehilangan air (output) lebih banyak dari pemasukan (input), merupakan penyebab terjadinya kematian.

Hal ini terjadi karena kehilangan Na - bicarbonate bersama tinja. Metabolisme lemak tidak sempurna sehingga benda kotor tertimbun dalam tubuh, terjadinya penimbunan asam laktat karena adanya norexia jaringan. Produk metabolisme yang bersifat asam meningkat karena adanya anorexia jaringan. Produk metabolisme yang bersifat asam meningkat Karena tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal (terjadi oliguria/anuria) dan terjadi pemindahan ion Na dari cairan extraseluler ke dalam cairan intraseluler.

3. Hipoglikemia

Hipoglikemia terjadi pada 2-3% anak yang menderita diare, lebih sering pada anak yang sebelumnya telah menderita KKP, hal ini terjadi karena adanya gangguan penyimpanan / penyediaan glikogen dalam hati dan adanya gangguan absorbs glukosa. Gejala hipoglikemia akan muncul jika kadar glukosa menurun hingga 40% pada bayi dan 50 % pada anak-anak.

4. Gangguan gizi

2.1.7. Penatalaksanaan Diare

Menurut Depkes RI 2005, dalam Sembiring, 2014 penanggulangan diare antara lain:

1. Pengamatan intensif dan pelaksanaan SKD (Sistem Kewaspadaan Dini)

Pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh data tentang jumlah penderita dan kematian serta penderita baru yang belum dilaporkan dengan melakukan pengumpulan data secara harian pada daerah fokus dan daerah sekitarnya yang diperkirakan mempunyai risiko tinggi terjangkitnya penyakit diare. Sedangkan pelaksanaan SKD merupakan salah satu kegiatan dari surveilance epidemiologi yang kegunaanya untuk mewaspadai gejala akan timbulnya KLB (Kejadian Luar Biasa) diare.

2. Penemuan kasus secara aktif

Tindakan untuk menghindari terjadinya kematian di lapangan karena diare pada saat KLB di mana sebagian besar penderita berada dimasyarakat.

3. Pembentukan pusat rehidrasi

Tempat untuk menampung penderita diare yang memerlukan perawatan dan pengobatan pada keadaan tertentu misalnya lokasi KLB jauh dari puskesmas atau rumah sakit.

4. Penyediaan logistik saat KLB

5. Penyelidikan terjadinya KLB

Kegiatan yang bertujuan untuk pemutusan mata rantai penularan dan intensif baik terhadap penderita maupun terhadap faktor risiko.

6. Pemutusan rantai penularan penyebab KLB

Upaya pemutusan rantai penularan penyakit diare pada saat KLB diare meliputi peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan penyuluhan kesehatan.

Menurut Kemenkes RI (2011) prosedur penatalaksanaa diare pada anak berdasarkan derajat dehidrasi, dimana dehidrasi dibagi menjadi 3 derajat, yaitu : 1. Tanpa dehidrasi, dengan terapi A

Pada keadaan ini, keadaan umum baik, sadar, mata tidak cekung, minum biasa, tidak haus, Cubitan kulit perut/turgor kembali segera. Terapi A adalah sebagai berikut :

a. Beri cairan lebih banyak dari biasanya b. Teruskan ASI lebih sering dan lebih lama

Anak yang mendapat ASI eksklusif, beri oralit atau air matang sebagai tambahan.

c. Anak yang tidak mendapat ASI eksklusif, beri susu yang biasa diminum dan oralit cairan rumah tangga sebagai tambahan (kuah sayur, air tajin, air matang, dsb)

6 bungkus oralit (200 ml) di rumah bila:Telah diobati dengan rencana Terapi B atau C, tidak dapat kembali kepada petugas kesehatan jika diare memburuk, ajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit.

e. Beri obat zinc

f. Beri zinc 10 hari berturut-turut walaupun diare sudah berhenti,Dapat diberikan dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI.Umur < 6 bulan diberi 10 mg (1/2 tablet) per hari, Umur > 6 bulan diberi 20 mg (1 tablet) per hari.

g. Beri anak makanan untuk mencegah kurang gizi :

a) Beri makan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat

b) Tambahkan 1-2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makan

c) Beri makanan kaya Kalium seperti buah segar, pisang, air kelapa hijau. d) Beri makan lebih sering dari biasanya dengan porsi lebih kecil (setiap 3-4

jam).

e) Setelah diare berhenti, beri makanan yang sama dan makanan tambahan selama 2 minggu.

Untuk membawa anak kembali ke petugas kesehatan bila :

a) Berak cair lebih sering, muntah berulang, sangat haus, makan dan minum sangat sedikit.

b) Timbul demam, berak berdarah, tidak membaik dalam 3 hari. 1. Diare dehidrasi Ringan /Sedang/ terapi B

a. Bila terdapat dua tanda atau lebih yaitu : Gelisah, rewel, mata cekung, ingin minum terus, ada rasa haus, Cubitan kulit pertu/turgor kembali lambat.

b. Jumlah oralit yang diberikan 3 jam pertama di sarana kesehatan oralit yang diberikan = 75 ml x berat badan anak., Bila berat badan tidak diketahui berikan oralit sesuai ketentuan di bawah ini:

a) Umur sampai < 4 bulan 4-12 bulan 12-24 bulan 2-5 tahun b)Berat Badan < 6 kg 6-10 kg 10-12 kg 12-19 kg

c) Jumlah cairan 200-400 400-700 700-900 900-1400 c. Bila anak menginginkan lebih banyak oralit, berikanlah

d. Bujuk ibu untuk meneruskan ASI Untuk bayi < 6 bulan, tunda pemberian makan selama 3 jam kecuali ASI dan oralit

e. Beri obat zink selama 10 hari berturut-turut

f. Amati anak dengan seksama dan bantulah ibu memberikan oralit: g. Tunjukkan jumlah cairan yang harus diberikan

Bila kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air masak atau ASI.

j. Beri oralit sesuai rencana terapi A bila pembengkakan telah hilang

Setelah 3-4 jam, nilai kembali anak, menggunakan bagan penilaian, kemudian pilih rencana terapi A, B atau C untuk melanjutkan terapi. Bila tidak ada dehidrasi, ganti ke rencana terapi A. Bila dehidrasi telah hilang, anak biasanya kencing kemudian mengantuk dan tidur. Bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan/sedang, ulangi rencana terapi B.

k. Anak mulai diberi makanan, susu dan sari buah.

l. Bila tanda menunjukkan dehidrasi berat, ganti dengan Rencana Terapi C m. Bila ibu harus pulang sebelum selesai rencana terapi B

n. Tunjukkan jumlah oralit yang harus dihabiskan dalam Terapi 3 jam di rumah

o. Berikan oralit 6 bungkus untuk persediaan di rumah

p. Jelaskan 5 langkah Rencana Terapi A untuk mengobati anak di rumah 2. Rencana terapi dehidrasi berat / Terapi C

a. Beri cairan Intravena segera.

Ringer Laktat atau NaCl 0,9% (bila RL tidak tersedia) 100 ml/kg BB, dibagi sebagai berikut:

2. Nilai kembali tiap 15-30 menit. Bila nadi belum teraba, beri tetesan lebih cepat. Juga beri oralit (5 ml/kg/jam) bila penderita bisa minum, biasanya setelah 3-4 jam (bayi) atau 1-2 jam (anak).

3. Berikan obat zinc selama 10 hari berturut-turut

4. Setelah 6 jam (bayi) atau 3 jam (anak) nilai lagi derajat dehidrasi. Kemudian pilihlah rencana terapi yang sesuai (A, B atau C) untuk melanjutkan terapi.

5. Rujuk penderita untuk terapi Intravena. Bila penderita bisa minum, sediakan oralit dan tunjukkan cara memberikannya selama di perjalanan. Mulai rehidrasi dengan oralit melalui Nasogastrik/ Orogastrik. Berikan sedikit demi sedikit, 20 ml/kg BB/jam selama 6 jam. Nilai setiap jam, Bila muntah atau perut kembung berikan cairan lebih lambat.

6. Bila rehidrasi tidak tercapai setelah 3 jam rujuk untuk terapi Intravena. 7. Setelah 6 jam nilai kembali dan pilih rencana terapi yang sesuai (A, B

atau C).

8. Mulai rehidrasi dengan oralit melalui mulut. Berikan sedikit demi sedikit, 20 ml/ kg BB/jam selama 6 jam. Nilai setiap 1-2 jam Bila muntah atau perut kembung, berikan cairan lebih lambat.

rehidrasi untuk memastikan bahwa ibu dapat menjaga mengembalikan cairan yang hilang dengan memberi oralit, bila umur anak di atas 2 tahun dan kolera baru saja berjangkit di daerah Saudara, pikirkan kemungkinan kolera dan beri antibiotika yang tepat secara oral begitu anak sadar.

2.1.8. Pencegahan Diare

Menurut Widoyono (2008) Penyakit diare dapat dicegah dengan melalui promosi kesehatan yaitu :

1. Menggunakan air bersih, tanda - tanda air bersih adalah 3 “Tidak” yaitu tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau.

2. Memasak air sampai mendidih sebelum diminum untuk mematikan sebagian besar kuman penyakit.

3. Mencuci tangan dengan sabun pada waktu sebelum makan, sesudah makan, dan sesudah buang air besar ( BAB).

4. Meberikan ASI pada anak sampai berusia 2 tahun. 5. Menggunakan jamban yang sehat.

6. Membuang tinja bayi dan anak dengan benar. 7. Menanamkan hyegine pribadi.

2.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyakit Diare

2.2.1. Sosio Demografi

1. Umur

Umur merupakan hal yang sangat penting, karena semua rate morbiditas dan rate mortalitas yang di laporkan hampir semua berkaitan dengan umur, walaupun secara umum kematian dapat terjadi setiap golongan umur, tetapi dari berbgai catatan diketahui bahwa frekuensi kematian pada setiap golongan umur berbeda, yaitu kematian tertinggi pada golongan umur 0-5 tahun dan terendah terletak pada golongan umur 15-25 dan akan meningkat lagi pada umur 40 tahun keatas, hubungan umur dan penyakit tidak hanya pada frekuensinya, tetapi pada tingkat beratnya penyakit, misalnya stapilococcus dan escheria coli akan menjadi berat bila menyerang bayi daripada golongan umur lain karena bayi masih sangat rentan terhadap infeksi.

Gambaran diatas tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum kematian akan meningkat dengan meningkatnya umur. Hal ini disebabakan berbagai faktor, yaitu pengalaman terpapar oleh faktor penyebab penyakit, faktor pekerjaan, kebiasaan hidup atau terjadinya perubahan dalam kekebalan, atau terjadinya perubahan dalam kekebalan. Hubungan umur dengan morbiditas dimana pada hakekatnya suatu penyakit dapat menyerang setiap orang pada semua golongan umur, tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang lebih banyak menyerang golongan umur tertentu.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan menerima informasi kesehatan dari media massa dan petugas kesehatan, banyak kasus kesakitan dan kematian masyarakat diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pendududuk (Widoyono, 2008).

Tingginya angka kesakitan dan kematian (morbiditas dan mortalitas) karena diare di Indonesia disebabkan oleh faktor kesehatan lingkungan yang belum memadai, keadaan gizi, kependudukan, pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan perilaku masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi keadaan penyakit diare (Sembiring 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erial, B. et all, 1994, ditemukan bahwa kelompok ibu dengan status pendidikan SLTP ke atas mempunyai kemungkinan 1,6 kali memberikan cairan rehidrasi oral dengan baik pada balita dibanding dengan kelompok ibu dengan status pendidikan SD ke bawah ( Sembiring 2014).

3. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Secara garis besar dibagi 6 tingkat Pengetahuan yaitu :

1. Tahu

Tahu di artikan sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu

2. Memahami

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekedar benar tentang objek yang diketahui tersebut.

3. Aplikasi

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek memahami objek yang dimaksud dan dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain.

4. Analisis (Analysis)

Kemampuan seseorang untuk menjabarkan kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui.

5. Sintesis (Synthesis)

6. Evaluasi (Evaluation)

Berkaitan denganKemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu (Notoadmojo, 2010).

Pengetahuan sebagai parameter keadaan sosial dapat menentukan kesehatan masyarakat. Masyarakat dapat terhindar dari penyakit asalkan pengetahuan tentang kesehatan dapat ditingkatkan, sehingga prilaku dan keadaan sosialnya menjadi sehat (Hamdani, 2009).

Pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada prilaku sebagai hasil jangka menengah (intermediate impact) dari pendidikan kesehatan. Untuk selanjutnya prilaku kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran (outcome) pendidikan kesehatan (Notoadmojo, 2011). 4. Keadaan sosial ekonomi

banyak terdapat pada penduduk golongan sosial ekonomi tinggi ( Budiarto dan Anggraeni, 2003).

2.2.2. Status Gizi

Konsumsi makanan sangat berpengaruh terhadap status gizi seseorang, Status gizi baik ataupun optimal itu terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin.

Status gizi kurang terjadi tubuh mengalami kekurangan atau lebih zat-zat esensial, status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam jumlah yang berlebihan., sehingga menimbulkan efek toksik yang membahayakan. Baik pada status gizi kurang, maupun status gizi lebih terjadi gangguan gizi. Gangguan gizi bisa disebabkan faktor primer dan faktor sekunder. faktor primer terjadi bila susunan makanan seseorang salah dalam kualitas dan kuantititas yang disebabkan oleh kurangnya penyediaan pangan, distribusi pangan, kemiskinan, ketidaktahuan kebiasaan makan yang salah dan sebagainya. Faktor sekunder meliputi semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai ke sel-sel tubuh setelah makanan di konsumsi, misalnya faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pencernaan, seperti gigi geligi yang tidak baik, kelainan struktur saluran cerna dan kekurangan enzim.

Akibat dari kurang gizi proses proses tubuh jadi terganggu, pertumbuhan terganggu, otot-otot jadi lembek dan rambut mudah rontok, kurangnya tenaga untuk bergerak, beraktivitas, malas, lemah dan produktivitas menurun. Daya tahan tubuh terhadap stress dan tekanan menurun, sisitim imunitas dan antibodi berkurang, sehingga orang mudah terserang infeksi, seperti batuk, pilek, dan diare. Pada anak-anak ini bisa membawa kematian (Almatsier, 2009).

2.2.3.Sarana Sanitasi

1. Jamban keluarga

diare, kolera, disentri, typus, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit dan keracunan. Syarat jamban yang sehat adalah sebagai berikut :

1) Tidak mencemari sumber air minum (jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter)

2) Tidak berbau

3) Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus 4) Tidak mencemari tanah sekitarnya

5) Mudah dibersihkan dan aman digunakan 6) Dilengkapi dinding dan atap pelindung 7) Penerangan dan ventilasi yang cukup 8) Lantai kedap air dan luas ruangan memadai

9) Tersedia air, sabun dan alat pembersih (Rahmawati, 2011)

Pembuangan tinja yang tidak saniter dapat menyebabkan penyebaran berbagai penyakit. Hal ini dimulai dari tinja yang terinfeksi mencemari air tanah atau air permukaan yang terkontaminasi bibit penyakit dari tinja, dan diminum manusia. Bisa juga tinja yang terinfeksi dihinggapi lalat atau kecoak, kemudian lalat atau kecoak merayap atau hinggap di makanan atau tempat meletakkan makanan seperti piring, sendok untuk makan (Sutomo, dkk 2013).

2. Pengelolaan sampah

penyakit. Oleh kare itu sampah yang dihasilkan rumah tangga harus dikelola dengan baik, misalnya dengan membuat kompos dan 3 R: reuse, reduce, recycle (mengurangi, memanfaatkan kembali, mendaur ulang) misal dengan membuat pupuk kompos.

Kuman dapat disebarkan oleh lalat, kecoa dan tikus yang memakan sisa-sisa makanan, kulit buah dan sayuran. Pemeliharaan kebersihan rumah tangga dan sekitarnya yang bebas dari tinja, sampah dan air limbah dapat membantu pencegahan penyakit seperti diare, demam berdarah dan malaria. Sampah padat yang tidak dikelola dengan baik , asal buang saja akan menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena sampah tersebut akan dapat menjadi sarang vektor-vektor penyakit (Depkes, 2010).

a. Terbuat dari bahan yang kuat, tidak berkarat b. Tertutup (untuk mencegah masuknya serangga) c. Tidak bocor

d. Disimpan 2-3 hari (Suyono, 2012) 3. Saluran pembuangan air limbah (SPAL)

Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya. Umumnya mengandung bahan - bahan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Air limbah baik limbah pabrik atau limbah rumah tangga harus dikelola sedemikian rupa agar tidak menjadi sumber penularan penyakit. Sarana pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan bau, mengganggu estetika dan dapat menjadi tempat perindukan nyamuk dan bersarangnya tikus, kondisi ini dapat berpotensi menularkan penyakit seperti leptospirosis, filariasis untuk daerah yang endemis filaria. Bila ada saluran pembuangan air limbah di halaman, secara rutin harus dibersihkan, agar air limbah dapat mengalir, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.

Air limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak buruk bagi makhluk hidup dan lingkungan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang vektor penyakit (misalnya lalat, nyamuk, kecoa,dll) Mulia (2005).

a. Air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air dari jamban b. Tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor

c. Tidak boleh menimbulkan bau

d. Tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan e. Terhubung dengan saluran limbah umum/got atau sumur resapan (Permenkes, RI

2014).

4. Konstruksi Fisik Sumur

Menurut Chandra (2007), Sumur merupakan sumber utama persediaan air bersih bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan maupun sumber air yang berasal dari resapan air hujan diatas permukaan bumi terutama di daerah dataran rendah. Jenis sumur ini banyak terdpat di Indonesia dan mudah sekali terkontaminasi air kotor yang berasal dari kegiatan mandi- cuci - kakus (MCK) sehingga persyaratan sanitasi yang ada perlu sekali di perhatikan.

Menurut Depkes RI (1992) persyaratan kesehatan sumur gali adalah sebagai berikut :

1. Lokasi

a. Apabila sumber pencemaran terletak lebih tinggi dari sumur gali dan diperkirakan air tanah mengalir ke sumur gali, maka jarak ke sumur gali terhadap sumber pencemaran adalah 11 meter.

c. Sumber pencemaran adalah jamban, air kotor/comberan, tempat pembuangan sampah, kandang ternak, dan sumber / saluran resapan

2. Lantai

Lantai harus kedap air minimal harus 1 meter dari sumur dan air kotor, mudah untuk dibersihkan, tidak menyebabkan genangan air, kemiringan minimal 1-5 ° 3. SPAL

SPAL harus kedap air, tidak menimbulkan genangan air dan kemiringannya minimal 2°

4. Bibir sumur

Bibir sumur minimal 80 cm dari lantai, bahan kuat dan kedap air 5. Dinding sumur

Dinding sumur harus kedap air, secara vertikal, minimal 3 meter dari permukaan tanah.

6. Tutup sumur

Jika pengambilan air dengan pompa tangan dan listrik sumur harus ditutup. 7. Timba (ember tali)

2.2.4. Cuci Tangan Pakai Sabun

Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan . Jumlah PHBS sangat banyak, yang salah satu adalah PHBS dalam rumah tangga , dalam PHBS rumah tanggga terdapat salah satu program yaitu cuci tangan pakai sabun (CTPS). Cuci tangan pakai sabun merupakan cara mudah dan tidak perlu biaya mahal. Karena itu membiasakan CTPS sama dengan mengajarkan anak - anak dan seluruh keluarga hidup sehat sejak dini. Kedua tangan kita adalah salah satu jalur masuknya kuman penyakit kedalam tubuh. Sebab, tangan adalah anggota tubuh yang paling sering berhubungan langsung dengan mulut dan hidung. Penyakit-penyakit yang umumnya timbul karena tangan yang berkuman, antara lain : diare, kolera, ISPA, cacingan, flu dan hepatitis ( Rahmawati, 2011).

Waktu yang tepat untuk mencuci tangan adalah :

1. Setiap kali tangan kita kotor (setelah memegang uang, memegang binatang, berkebun,dll)

2. Setelah buang air besar

7. Sebelum menyuapi anak

8. Setelah bersin, batuk, membuang ingus, setelah pulang dari bepergian dan sehabis bermain/member makan/memegang hewan peliharaan ( Rahmawati, 2011)

2.2.5. Air bersih

Penularan kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui dapat ditularkan bila masuk ke dalam mulut melalui makanan, minuman atau benda yang fecal oral kuman tersebut tercemar dengan tinja, misalnya jari-jari tangan, makanan atau tempat makan-minum yang dicuci dengan air tercemar. Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air yang benar-benar bersih mempunyai risiko menderita diare lebih kecil dibanding dengan masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih. Masyarakat dapat mengurangi risiko terhadap serangan diare yaitu dengan menggunakan air yang bersih dan melindungi air tersebut dari kontaminasi mulai dari sumbernya sampai penyimpanan di rumah

Sumber air bisa berasal dari air hujan atau air angkasa, air permukaan dan air tanah. Air yang dikonsumsi manusia harus bersih yaitu bebas dari bahan pencemar kimiawi maupun biologis/ bakteriologis. Mutu atau kualitas air minum, merupakan syarat mutlak untuk air agar dapat diminum dengan aman tanpa mengganggu kesehatan. Standar kualitas air bersih diatur oleh Keputusan Menteri kesehatan republik Indonesia, Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990. Adapun syarat kualitas air bersih meliputi :

a. Syarat fisika

b. Syarat kimia

Air yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu didalam jumlah yang tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia didalam air akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia. Sesuai dengan prinsip teknologi tepat guna di pedesaan maka air minum yang berasal dari mata air dan sumur dalam adalah dapat diterima sebagai air yang sehat dan memenuhi persyaratan asalkan tidak tercemar oleh kotoran, terutama kototan manusia dan binatang. Oleh karena itu mata air atau sumur di pedesaan harus mendapatkan pengawasan dan perlindungan agar tidak di cemari oleh penduduk yang menggunakan air tersebut.

c. Syarat bakteriologis

Air untuk keperluan air bersih yang sehat harus bebas dari segala bakteri, terutama bakteri patogen. Cara untuk mengetahui apakah air minum terkontaminasi oleh bakteri pathogen adalah dengan memeriksa sampel (contoh) air tersebut. Dan bila dari pemeriksaan 100 cc air tidak boleh ada bakteri/virus kuman berbahaya (pathogen dalam air), bakteri yang tidak berbahaya, namun menjadi indikator pencemaran (coliform bacteria) harus negatif , atau dalam 100 ml air total koliform (MPN) adalah 0.Mengapa E.coli ini dijadikan standar, karena :

a. Bakteri ini selalu terdpat dalam tinja manusia

b. Tinja manusia merupakan media penyebaran beberapa jenis bakteri pathogen terutama bila tinja berasal dari karier penyakit tertentu.

Air juga tidak boleh mengandung bahan-bahan radioaktifitas yang dapat memberikan emisi atau radiasi demikian rupa sehingga membahayakan kesehatan (Sutomo,dkk 2013).

Air di dalam tubuh manusia, berkisar antara 50-70% dari seluruh berat badan. Air terdapat diseluruh badan, ditulang terdapat air sebanyak 22% berat tulang, didarah dan diginjal sebanyak 83%. Pentingnya air bagi kesehatan dapat dilihat jumlah air yang ada di dalam organ, seperti 80% dari darah terdiri atas air, 25% dari tulang, 75 % dari urat syaraf 80% dari ginjal, 70% dari hati, dan 75 % dari otot adalah air..Kehilangan air untuk 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian. Karena orang dewasa perlu minum minimum 1,5-2 liter sehari (Soemirat, 2007).

Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci. Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per hari.Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk indonesia tiap orang memerlukan air antara 30-60 liter per hari (Suyono, 2012).

Beberapa penyakit menular yang dapat ditularkan melalui air :

a. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan defekasi encer lebih dari 3 x sehari, dengan/tanpa dan/atau lendir dalam tinja yang bisa disebabkan oleh bakteri ataupun virus, parasit, malabsobrsi, alergi dan imunodefiesiensi.

sampai beberapa hari. Gejala utamanya adalah muntaber, dehidrasi dan kolaps. Gejala khasnya adalah tinja yang menyerupai air cucian beras.

c. Typhus abdominalis juga merupakan penyakit yang menyerang usus halus dan penyebabnya adalah salmonella typi. gejala utamanya adalah panas yang terus menerus dengan taraf kesadaran menurun. Salmonella typi tumbuh dalam suasana yang cocok bagi dirinya yaitu usus manusia dan hewan berdarah panas. Namun bila tinja seseorang yang sakit mengandung bakteri masuk ke air, maka bakteri ini dapat hidup beberapa hari sebelum mati. Bila air tersebut diminum, salmonella typi akan masuk ke usus manusia dan berkembang biak hingga menyebabkan sakit.

d. Hepatitits A disebabkan oleh virus hepatitis A dengan gejala utama demam akut dengan perasaan mual dan muntah, hati membengkak dan sclera mata menjadi kuning.

e. Dysentrie amoeba disebabkan protozoa bernama Entamoebe hystolitica gejala utamanya adalah tinja yang bercampur darah dan lendir (Slamet, 2002 dalam Mulia 2005).

f. Tularemia oleh pasteurella tularensis. g. Poliomielitis akuta oleh virus polio

h. Guiena worm disesase (dracuntias) disebabkan Disentri basiler oleh shygella dysentriae, shygella flexneri, shygella boydii, shygella sonnei.

j. Toksik sianobakteria, keracunan akibat toksin yang dihasilkan bakteri dalam air. k. Melalui kulit adalah karena kontak langsung dengan kulit yaitu scabies

disebabkan oleh sarcoptes sbcabiei dan penyakit mata oleh virus ( Suyono, 2012).

2.3.Landasan Teori

Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah dibahas maka yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah bahwa diare adalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering dari biasanya (tiga kali atau lebih dalam satu hari), (Kemenkes RI, 2011).

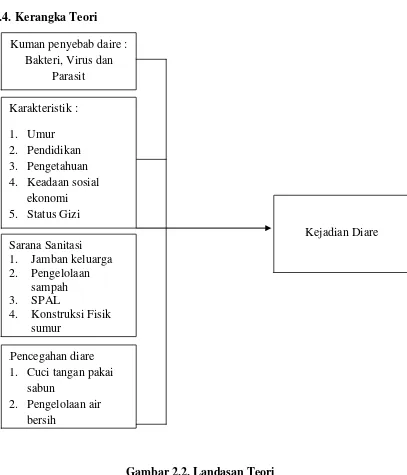

2.4.Kerangka Teori

Gambar 2.2. Landasan Teori

Kuman penyebab daire : Bakteri, Virus dan

Parasit

Sarana Sanitasi 1. Jamban keluarga 2. Pengelolaan

sampah 3. SPAL

4. Konstruksi Fisik sumur

Kejadian Diare

PPPencegahan diare 1. Cuci tangan pakai

sabun

2. Pengelolaan air bersih

Karakteristik : 1. Umur 2. Pendidikan 3. Pengetahuan 4. Keadaan sosial

2.5. Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Kejadian Diare Karakteristik Ibu

a. Pendidikan b. Pekerjaan

c. Keadaan sosial ekonomi

Sarana Sanitasi a. Jamban keluarga b. Pengelolaan Sampah c. Saluran pembuangan

air limbah (SPAL) d. Konstruksi fisik sumur

Pencegahan diare

a. Sarana dan prilaku Cuci tangan pakai sabun (CTPS)