373

PEWILAYAHAN KOMODITAS PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PERTANIAN DI DISTRIK

MUARA TAMI, KOTA JAYAPURA, PAPUA

Chendy Tafakresnanto2), Syafruddin Kadir1), dan Hendri Sosiawan2) 1)Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua 2)Balai Besar Sumberdaya lahan Pertanian (BBSDLP) Bogor

ABSTRAK

Pengembangan pertanian dapat diwujudkan dengan konsep kawasan sentra pertanian melalui pendekatan pewilayahan komoditas pertanian skala 1:50.000, seperti yang tertuang dalam Pedoman Pengembangan Kawasan. Hal ini diperlukan supaya pembangunan sektor pertanian selalu mengedepankan aspek ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada hakekatnya pendekatan pewilayahan komoditas adalah membatasi upaya pengembangan komoditas pertanian pada suatu kawasan yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agroekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan

diseconomic-externality yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Penelitian ini

bertujuan untuk menyusun pewilayahan komoditas pertanian mendukung konsep kawasan sentra pertanian di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pewilayahan komoditas pertanian disusun berdasarkan proses evaluasi lahan sehingga produk zonasi komoditas pertanian yang dihasilkan mempertimbangkan daya dukung lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Muara Tami dikelompokkan menjadi 7 sistem pertanian dan 11 satuan pewilayahan komoditas. Komoditas pertanian yang dikembangkan berupa tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, hortikultura, perikanan air tawar dan payau. Pengembangan pertanian lahan basah, seluas 10.222 ha (16,31%), termasuk dalam zona IV dengan komoditas padi sawah dan sagu, dapat juga dimanfaatkan untuk budidaya palawija, sayuran, dan bawang merah melalui pengelolaan air; pengembangan pertanian lahan kering, seluas 19.453 ha (31,04%), termasuk dalam zona IV, III, dan II dengan komoditas pertanian berupa komoditas tanaman pangan (padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah), tanaman tahunan/perkebunan (kopi, kakao, karet), dan hortikultura (pepaya, pisang, jeruk, semangka, melon). Pembudidayaan komoditas tersebut dapat dilakukan secara tumpangsari atau monokultur; pengembangan budidaya perikanan air tawar dan payau (nila, emas, lele, nila, bandeng, udang), seluas 588 ha (0,94%); sebagai kawasan konservasi/penyangga, seluas 31.287 ha (49,92%).

Kata kunci: pewilayahan komoditas pertanian, kawasan sentra pertanian, komoditas

ABSTRACT

Agricultural development can be realized with the concept of regional agricultural centers through zoning approach komodity farm scale 1: 50,000, as contained in the Guidelines for Regional Development. This is necessary so that the development of the agricultural sector always puts aspects of environmentally friendly and sustainable. In effect the commodity zoning approach is limiting development efforts in agricultural commodities in an area that meets the requirements of agro-ecology, meet eligibility agro-economic and agro-socio-technological, accessibility adequate location, and diseconomic- externalities that

374

posed can be controlled. This study aims to draw up zoning of agricultural commodities to support the concept of regional agricultural center in the district of Muara Tami, Jayapura city. Zoning of agricultural commodities is based on land evaluation process so that products produced agricultural commodities zoning consider the carrying capacity of the land. The results showed that the Muara Tam i district grouped into 7 systems and 11 units of zoning agricultural commodities. Developed agricultural commodities such as crops, perennial crops/plantation, horticulture, fisheries, freshwater and brackish. Agricultural development of wetlands, covering an area of 10 222 ha (16.31%), including in zones IV with paddy rice and sago, can also be utilized for the cultivation of crops, vegetables, and onions through water management; development of dry land agriculture, an area of 19 453 ha (31.04%), including in zones IV, III and II with agricultural commodities such as food crops (upland rice, corn, soybeans, peanuts), annual crops plantations (coffee, cocoa, rubber) and horticulture (papaya, bananas, oranges, watermelon, melon). The cultivation of these commodities can be either intercropping or monoculture; development of freshwater aquaculture and brackish (indigo, gold, catfish, tilapia, milkfish, shrimp), covering an area of 588 ha (0.94%); as a conservation/buffer, covering an area of 31 287 ha (49.92%).

Key words: zoning of agricultural commodities, regional agricultural center, commodities

PENDAHULUAN

Sebagai daerah agropolitan di wilayah Provinsi Papua, KotaJayapura mempunyai arti penting dan strategis terutama yang berkaitan dengan peranannya dalam menyangga dan menyediakan kebutuhan produk pertanian. Dari segi sumberdaya lahan, Kota Jayapura, khususnya Distrik Muara Tami mempunyai potensi yang dapat diandalkan dalam menyediakan produk pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan di dalam Kota Jayapura khususnya dan ibukota Provinsi Papua pada umumnya. Agar kontinuitas produk pertanian dapat terjaga, diperlukan perencanaan pembangunan pertanian yang komprehensif berdasarkan daya dukung lahan.Data sumberdaya lahan skala 1:50.000 merupakan informasi dapat dimanfaatkan untuk penyusunan pewilayahan komoditas.

Pewilayahan komoditas pertanian disusun dengan mempertimbangkan kualitas dan ketersediaan sumberdaya lahan (bio-fisik), manusia, dan infrastruktur yang tersedia, agar diperoleh produk pertanian yang optimal dan berwawasan lingkungan, berkelanjutan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis (Hartomi dan Suhardjo, 2001; Sudaryanto dan Syafa’at, 2000).Dengan

375

demikian, pewilayahan komoditas pertanian merupakan data dasar yang penting dalam perencanaan pengembangan sistem usaha pertanian spesifik lokasi.

Dalam penyusunan pewilayahan komoditas pertanian, syarat agroekologis tanaman menjadi landasan pokok dalam pengembangan komoditas. Penyimpangan dari persyaratan ini bukan hanya akan menimbulkan kerugian finansial dan ekonomi, tetapi juga akan mengakibatkan biaya-sosial yang berupa degradasi dan kemerosotan kualitas sumberdaya lahan. Dengan demikian, evaluasi kesesuaian agroekologis dilakukan pada satuan tanah dengan melibatkan berbagai jenis komoditas, sehingga pada setiap satuan tanah dapat dimungkinkan adanya beberapa komoditas yang sesuai. Pendekatan ini merupakan konsep dari pewilayahan komoditas pertanian.

Pewilayahan komoditas dianggap menjadi suatu sarana yang sangat penting dalam mengamankan produktivitas komoditas strategis, mengingat semakin besarnya intensitas persaingan antar komoditas dan persaingan antar sektor pembangunan. Persaingan-persaingan ini pada akhirnya akan terjelma kepada tingginya tekanan atas lahan dan tingginya laju konversi penggunaan lahan. Hal ini selanjutnya akan berdampak sangat luas, baik terhadap pengembangan komoditas itu sendiri maupun terhadap kelestarian sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup secara luas.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pewilayahan komoditas pertanian mendukung konsep kawasan sentra pertanian di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

METODOLOGI

Lokasi penelitian merupakan Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, seluas 62.670 ha. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa terdiri dari data, informasi, dan peta-peta, yaitu:

(a) Data digital citra landsat-7 ETM digital, path/row 101/62

(b) Peta Rupa Bumi Indonesia, skala 1:50.000 (Bakosurtanal, 2010).

(c) Peta Geologi lembar Jayapura (3413), skala 1:250.000 (Litbang Geologi, 1995).

Peralatan yang diperlukan untuk analisis data adalah komputer dengan

softwareArcView, ErMapper, dan ArcGis. Sedangkan untuk pengamatan tanah di

376

Metode interpretasi satuan tanah mengacu pada Aerial Photo Interpretation

in Soil Survey (Goosen, 1967) dan Van Zuidam (1986) dengan klasifikasi landform mengacu pada Laporan Teknis LREPP II No.5 (Marsoedi et al., 1997).

Pengamatan tanah di lapangan mengikuti metode transek dengan memperhatikan hubungan antara tanah dan landscape (King et al., 1983; Steers dan Hajek, 1978; White, 1966). Pengamatan sifat morfologi tanah dilakukan melalui pemboran, minipit, dan profil yang mengacu pada Soil Survey Manual (Soil Survey Division Staff, 1993) dan Guidelines for Soil Profile Description (FAO, 1990). Analisis kimia dan fisika tanah mengikuti metode Penuntun Analisa Tanah (Balai Penelitian Tanah, 2005). Dalam menentukan kesesuaian komoditas menggunakan konsep Kerangka Evaluasi Lahan (FAO, 1976). Prinsipnya dari konsep tersebut adalah dengan cara membandingkan antara sifat dan karakteristik tanah dengan persyaratan tumbuh tanaman, sedangkan kriteria kesesuaian lahan mengacu pada Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian (Balai Penelitian Tanah, 2003).

Penentuan komoditas dalam pewilayahan komoditas pertanian diperoleh dari hasil evaluasi lahan, prioritas komoditas unggulan daerah, dan nilai kelayakan usahatani masing-masing komoditas. Dalam pewilayahan komoditas pertanian dibagi menjadi beberapa zona pengembangan pertanian. Zona IV dengan kelerengan 0-8%, diprioritaskan untuk pengembangan pertanian berbasis tanaman pangan. Zona III dengan kelerengan 8-15%, merupakan sistem pengembangan wanatani dengan mengkombinasikan antara tanaman tahunan dengan tanaman pangan. Zona II dengan kelerengan 15-40%, diprioritaskan untuk pengembangan pertanian berbasis tanaman tahunan/perkebunan. Zona I, merupakan zona yang diperuntukan sebagai kawasan konservasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Iklim

Daerah penelitian merupakan zona inter-tropikal yang mempunyai tipe iklim mouson, dipengaruhi oleh pergerakan angin muson dan dicirikan oleh satu puncak hujan dalam satu tahun. Berdasakan seri data hujan selama 10 tahun yang tercatat di stasiun Dok II Jayapura, menunjukkan bahwa curah hujan rerata tahunan berkisar 2.567 mm. Suhu rerata tahunan berkisar 27,90oC; ETP tahunan sebesar 1.651 mm, kecepatan angin 6,25 m/detik, kelembapan udara relatif

377

80,61%sepanjang tahun dan mencapai maksimum bulan Desember dan Januari dan minimum terjadi bulan Juli. Penyinaran tahunan berkisar antara 46,47%. Distribusi curah hujan bulanan hampir merata sepanjang tahun dengan curah hujan rerata bulanan 219,34 mm dan hari hujan rerata bulanan sebesar 21 hari (Tabel 1). Kondisi demikian menunjukkan bahwa iklim daerah penelitian sangat mendukung dalam budidaya pertanian.

Tabel 1. Anasir iklim daerah penelitian

Bulan

Curah

Hujan ETP Suhu Udara (

oC) Intensitas RH mm mm Maks Min Rerata Penyinaran

(%) % Januari 245,12 149,00 28,90 27,80 28,40 38,00 82,17 Februari 283,90 153,40 27,80 26,50 27,38 26,00 80,54 Maret 301,18 155,10 28,80 25,90 27,93 47,10 82,93 April 214,95 141,00 28,20 27,10 27,63 49,50 82,12 Mei 208,79 139,10 28,10 27,50 27,90 52,50 82,50 Juni 180,60 128,60 28,30 27,00 27,53 46,50 80,58 Juli 173,07 125,10 28,00 26,30 27,48 48,00 79,25 Agustus 170,47 123,80 28,20 26,80 27,70 59,00 79,25 September 187,09 131,00 28,00 27,90 27,93 57,00 80,40 Oktober 181,46 128,60 28,60 26,70 28,13 50,00 78,75 November 182,37 129,00 28,80 28,10 28,58 49,50 77,92 Desember 238,25 147,40 29,20 26,60 28,25 34,50 80,85 Kondisi relief

Topografi dan relief daerah penelitian sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah (<700 m dpl) dan sebagian dataran tinggi (>700 m dpl) yang dijumpai di bagian Tenggara. Sebagian besar (40,84%) mempunyai relief datar dengan lereng <3%, tersebar di bagian Tengah dan Barat, sedangkan relief berbukit dan bergunung dengan lereng >25%, tersebar di bagian Tenggara. Kondisi relief ini cukup berpengaruh terhadap sifat tanah, antara lain terutama kondisi drainase. Pada daerah dengan relief berombak sampai bergunung, tanahnya berdrainase baik, sedangkan pada daerah dengan relief datar, kondisi drainasenya cenderung terhambat, bahkan pada wilayah-wilayah tertentu sering tergenang dan penggunaan lahan berupa persawahan dan lahan rawa.

378

Keadaan tanahTanah-tanah di daerah penelitiansangat dipenagruhi oleh faktor bahan induk dan relief, sehingga ke-2 faktor tersebut menjadi penentu dalam pengembangan komoditas pertanian. Berdasarkan tipologi lahan menunjukkan bahwa tanah-tanah di daerah penelitian dikelompokan menjadi tanah daerah bawahan (lowland) dan atasan (upland).

Keadaan tanah daerah bawahan umumnya tergenang/sering tergenang (jenuh air). Bahan induk tanah berasal dari aluvium dan karakteristik tanahnya banyak dipengaruhi oleh air. Tanah-tanah yang berkembang dari bahan aluvium (lumpur, debu, pasir, kerikil), ditemukan di landform aluvial dengan relief datar (lereng<3%). Kondisi relief demikian menyebabkan air banyak tertahan/tergenang di dalam penampang tanah, sehingga menyebabkan lalu lintas pertukaran oksigen dalam tanah kurang lancar dan membentuk rejim kelembaban tanah aquik. Tanah mempunyai drainase agak terhambat sampai sangat terhambat, penampang tanah dicirikan oleh warna kelabu dan terdapat karatan (mottles). Tanah-tanah tersebut ada yang telah mengalami alterasi, di antaranya terdapat peningkatan liat dan oksidasi-reduksi, sehingga terbentuk horison kambik dengan ikutan gleik. Pada daerah yang hampir selalu tergenang, seperti di daerah rawa belakang perkembangan tanahnya sangat lambat sehingga tanah yang terbentuk pada kondisi yang belum matang/masih mentah (unripe condition).

Tanah di daerah atasan, terjadi proses pelindian (leaching) dan pengendapan. Bahan induk tanah berasal dari bahan sedimen (batu gamping) dan volkan (andesit). Sifat dan karakteristik tanah yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat asli bahan induknya. Tanah-tanah yang berkembang dari bahan batu gamping, membentuk tanah bertekstur halus dengan konsistensi lembab teguh, dengan warna kekuningan. Sedangkan tanah-tanah yang berkembang dari bahan volkan (andesit) mempunyai kedalaman tanah dalam sampai sangat dalam, konsistensi lembab gembur, dengan warna coklat kemerahan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan ditunjang dengan data hasil analisis tanah, tanah-tanah daerah penelitian diklasifikasikan menurut Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2010) menjadi 4 ordo, yaitu: Histosols, Entisols,

379

Inceptisols, dan Ultisols, serta menurunkan 16 subgrup tanah. Klasifikasi tanah pada tingkat Subgrup disajikan pada Tabel 2.

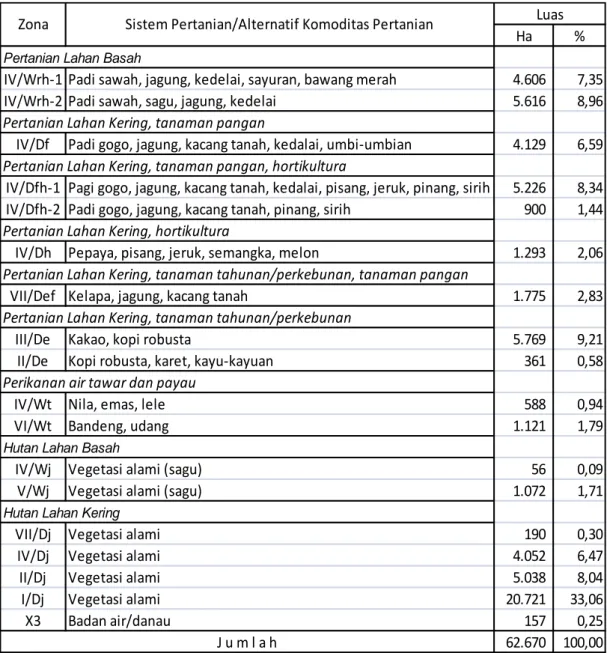

Pewilayahan komoditas pertanian

Berdasarkan hasil evaluasi lahan, prioritas komoditas unggulan daerah, dan nilai kelayakan usahatani menunjukkan bahwa Distrik Muara Tami dikelompokan menjadi 7 sistem pertanian dan 11 satuan pewilayahan komoditas (Tabel 3). Penyebaran pewilayahan komoditas pertanian sebagian Distrik Muara Tami disajikan pada Gambar 1.

Sistem budidaya pertanian di Distrik Muara Tami adalah budidaya lahan basah dan budidaya lahan kering, mencakup areal seluas 29.675 ha (47,35%) termasuk dalam zona IV, III, dan II. Komoditas pertanian yang disarankan berupa komoditas tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, dan hortikultura. Pembudidayaan komoditas dapat secara tumpangsari atau monokultur. Selain untuk pengembangan tanaman pangan, perkebunan dan hortukultura, wilayah Distrik Muara Tami mempunyai potensi untuk pengembangan perikanan air tawar dan air payau. Pengembangan sistem budidaya pertanian dirinci menjadi: pertanian bebasis tanaman pangan, pertanian berbasis tanaman perkebunan dan kehutanan dan pertanian berbasis perikanan

Tabel 2. Klasifikasi tanah-tanah di Kota Jayapura menurut Sistem Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 2010) dan padanannya menurut PPT 1983

Ordo Subordo Grup Subgrup/Jenis Tanah

(USDA, 2010) (PPT, 1983) Histosols Hemists Haplohemists Terric Haplohemists Organosol Hemik

Typic Haplohemists Organosol Hemik

Entisols Aquents Hydraquents Typic Hydraquents Aluvial Hidrik

Endoaquents Halic Endoaquents Aluvial Halik

Histic Endoaqents Aluvial Eurik

Typic Endoaquents Aluvial Eurik

Psamments Quartzipsamments Typic Quartzipsamments Regosol Udipsamments Typic Udipsamments Regosol Inceptisols Aquepts Endoaquepts Aeric Endoaquepts Gleisol Eutrik

Typic Endoaquepts Gleisol Eutrik

Udepts Eutrudepts Lithic Eutrudepts Kambisol Litik

Andic Eutrudepts Kambisol Distik

Aquic Eutrudepts Kambisol Gleik

Typic Eutrudepts Kambisol Eutrik

Dystrudepts Typic Dystrudepts Kambisol Distik

380

Pertanian berbasis tanaman panganPertanian berbasis tanaman pangan adalah budidaya pertanian pada lahan-lahan yang sesuai untuk tanaman pangan dan daya dukung lahan tersebut adalah untuk pengembangan tanaman pangan, walaupun komoditas non pangan, seperti perkebunan apabila dibudidayakan pada lahan tersebut akan memberikan keragaan tumbuh dan produksi yang sangat baik. Pertanian berbasis tanaman pangan di Distrik Muara Tami terdiri dari pertanian lahan basah dan lahan kering, dengan penyebaran seluas 21.770 ha (34,40%).

Pertanian lahan basah

Sistem budidaya pertanian lahan basah merupakan budidaya pertanian pada lahan-lahan yang secara alami mempunyai drainase buruk. Tanaman pangan yang dapat dibudidayakan adalah padi sawah dan sagu. Lahan ini dapat juga dimanfaatkan untuk budidaya palawija dan sayuran terutama pada musim kemarau dengan pengelolaan air. Pengelolaan air dapat dilakukan dengan membuat saluran drainase dan atau guludan sebagai media tumbuh palawija dan sayuran dengan tujuan untuk menjaga kondisi kompleks perakaran tidak terjenuhi air. Luas penyebaran lahan ini mencapai 10.222 ha (16,31%). Berdasarkan kondisi drainase, lahan basah yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan lahan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: subzona IV/Wrh-1 dan IV/Wrh-2.

Subzona IV/Wrh-1: Untuk pengembangan komoditas tanaman pangan lahan basah berupa: padi sawah, kedelai, jagung, sayuran, dan bawang merahdengan penyebaran seluas 4.606ha (7,35%).

Subzona IV/Wrh-2: Untuk pengembangan komoditas tanaman pangan lahan basah berupa: padi sawah, sagu, kedelai, dan jagung dengan penyebaran seluas 5.616ha (7,35%).

Pada subzona ini potensi air irigasi untuk persawahan memungkinkan untuk penanaman padi sawah 2 x setahun dan dilanjutkan dengan palawija pada musim tanam III. Pada musim tanam III dapat dibudidayakan kedelai/jagung/sayuran/bawang merah, karena kebutuhan air untuk tanaman masih bisa dipenuhi dari air hujan. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan normalisasi saluran air irigasi dan drainase yang sudah ada sehingga dapat berfungsi dengan baik.

381

Pertanian lahan keringSistem pertanian lahan kering, mencakup areal seluas 19.453 ha (31,04%), termasuk dalam zona IV, III, dan II. Komoditas pertanian yang disarankan berupa komoditas tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, dan hortikultura. Pembudidayaan komoditas dapat secara tumpangsari atau monokultur. Pertanian lahan kering terinci menjadi:

Komoditas tanaman pangan

Sistem pertanian lahan kering untuk pengembangan tanaman pangan seluas luas 4.129 ha (6,59%), termasuk dalam zona IV dengan kelerengan <8%. Sistem pertanian pada zona ini menurunkan subzona IV/Df dengan komoditas berupa padi gogo, kedelai, jagung, dan kacang tanah.

Tabel 3. Rincian pewilayahan komoditas pertanian wilayah daerah penelitian

Ha %

Pertanian Lahan Basah

IV/Wrh-1 Padi sawah, jagung, kedelai, sayuran, bawang merah 4.606 7,35 IV/Wrh-2 Padi sawah, sagu, jagung, kedelai 5.616 8,96 IV/Df Padi gogo, jagung, kacang tanah, kedalai, umbi-umbian 4.129 6,59 IV/Dfh-1 Pagi gogo, jagung, kacang tanah, kedalai, pisang, jeruk, pinang, sirih 5.226 8,34 IV/Dfh-2 Padi gogo, jagung, kacang tanah, pinang, sirih 900 1,44 IV/Dh Pepaya, pisang, jeruk, semangka, melon 1.293 2,06 VII/Def Kelapa, jagung, kacang tanah 1.775 2,83

III/De Kakao, kopi robusta 5.769 9,21

II/De Kopi robusta, karet, kayu-kayuan 361 0,58

IV/Wt Nila, emas, lele 588 0,94

VI/Wt Bandeng, udang 1.121 1,79

IV/Wj Vegetasi alami (sagu) 56 0,09

V/Wj Vegetasi alami (sagu) 1.072 1,71

VII/Dj Vegetasi alami 190 0,30

IV/Dj Vegetasi alami 4.052 6,47

II/Dj Vegetasi alami 5.038 8,04

I/Dj Vegetasi alami 20.721 33,06

X3 Badan air/danau 157 0,25

62.670

100,00 Zona Sistem Pertanian/Alternatif Komoditas Pertanian Luas

Pertanian Lahan Kering, tanaman pangan, hortikultura

Pertanian Lahan Kering, hortikultura

J u m l a h

Pertanian Lahan Kering, tanaman pangan

Pertanian Lahan Kering, tanaman tahunan/perkebunan

Pertanian Lahan Kering, tanaman tahunan/perkebunan, tanaman pangan

Perikanan air tawar dan payau

Hutan Lahan Basah

382

Komoditas tanaman pangan dan hortikulturaSistem pertanian lahan kering untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura seluas luas 6.126 ha (9,78%), termasuk dalam zona IV, mempunyai kelerengan <8%. Sistem pertanian pada zona ini menurunkan subzona IV/Dfh-1 dan IV/Dfh-2 dengan komoditas yang disarankan berupa padi gogo, kedelai, jagung, kacang tanah.

Subzona IV/Dfh-1: Untuk pengembangan komoditas tanaman pangan lahan kering berupa padi gogo, kedelai, jagung, sayuran, pisang, jeruk, pinang dan sirih dengan penyebaran seluas 5.226 ha (8,34%).

Subzona IV/Dfh-2: Untuk pengembangan komoditas tanaman pangan lahan kering berupa padi gogo, kedelai, jagung, pinang, dan sirih dengan penyebaran seluas 900 ha (1,44%).

Komoditas tanaman hortikultura

Sistem pertanian lahan kering untuk pengembangan tanaman hortikultura seluas 1.293ha (2,06%), termasuk dalam zona IV (subzona IV/Dh)dengan kelerengan <8%, komoditas berupa pepaya, pisang, jeruk, semangka, dan melon.

Komoditas tanaman tahunan dan tanaman pangan

Sistem pertanian lahan kering berbasis tanaman tahunan dan/atau tanpa tanaman pangan, dengan luas penyebaran 1.775ha (2,83%). Wilayah ini termasuk dalam zona VII dengan kelerengan <3%. Pembudidayaan komoditas dapat secara tumpangsari atau monokultur. Menurunkan subzona VII/Def dengan komoditas tanaman tahunan/perkebunan berupa kelapadan komoditas tanaman pangan, berupa jagung dan kacang tanah.

Komoditas tanaman tahunan/perkebunan

Sistem pertanian lahan kering berbasis pengembangan tanaman tahunan/perkebunan, mencakup areal seluas 6.130ha (9,78%), termasuk dalam zona III dan II. Komoditas tanaman tahunan/perkebunan berupa kakao, kopi robusta, karet dan tanaman penghasil kayu. Sistem pertanian pada zona ini menurunkan subzona III/De dan II/De .

Subzona III/De: Untuk pengembangan komoditas tanaman tahunan/perkebunan berupa kakao dan kopi robusta, seluas 5.769 ha (9,21%).

383

Subzona II/De: Untuk pengembangan komoditas tanaman tahunan/perkebunan berupa kopi robusta, karet dan tanaman penghasil kayu, seluas 361ha (0,58%).

Perikanan air tawar dan air payau

Wilayah dataran aluvial dan fluvio marin yang secara alami hampir selalu tergenang untuk budidaya perikanan, menurunkan subzona IV/Wt dan VI/Wt. Subzona IV/Wt: Untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar dengan jenis ikan berupa lele, nila, dan emas. Luas penyebaran 588ha (0,94%). Subzona VI/Wt: Untuk pengembangan budidaya perikanan air payau dengan jens ikan berupa bandeng dan udang. Luas penyebaran 1.121ha (1.79%).

Hutan lahan basah

Lahan-lahan yang secara fisik berupa hutan lahan basah yang berada di kanan-kiri sungai,disarankan sebagai kawasan konservasi, seluas 1.128 ha (1,80%).

Hutan lahan kering

Lahan-lahan yang disarankan sebagai hutan lahan kering, terdiri dari lahan yang secara fisik harus dijadikan sebagai kawasan konservasi yang diperuntukan sebagai kawasan penyangga daerah bawahnya. Penyebaran kawasan seluas 30.159 ha (48,12%).

384

385

KESIMPULAN1. Kondisi iklim Distrik Muara Tami dalam pengembangan pertanian, dengan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.567 mm dan surplus air sepanjang tahun. 2. Faktor pembentuk tanah dominan adalah bahan induk dan relief. Inceptisols

merupakan Ordo tanah yang mempunyai penyebaran terluas, selain itu juga ditemukan 3 (tiga)Ordo tanah yang lainya yaitu Ultisols, Entisols, dan Histosols. 3. Distrik Muara Tami dikelompokan menjadi 7 sistem pertanian dan 11 satuan

pewilayahan komoditas, yaitu:

Sistem pertanian lahan basah dengan komoditas padi sawah, sagu, jagung, kedelai, bawang merah, sayuran, seluas 10.222 ha (16,31%).

Sistem pertanian lahan kering untuk pengembangan tanaman pangan seluas luas 4.129 ha (6,59%) dengan komoditas yang disarankan berupa padi gogo, kedelai, jagung, dan kacang tanah.

Sistem pertanian lahan kering untuk pengembangan tanaman pangan dan tanaman tahunan seluas luas 6.126 ha (9,78%) dengan komoditas yang disarankan berupa padi gogo, kedelai, jagung, kacang tanah.

Sistem pertanian lahan kering untuk pengembangan tanaman hortikultura seluas luas 1.293 ha (2,06%), dengan komoditas yang disarankan berupa pepaya, pisang, jeruk, semangka, dan melon.

Sistem pertanian lahan kering berbasis tanaman tahunan dan atau tanpa tanaman pangan, dengan luas penyebaran 1.775 ha (2,83%) dengan komoditas tanaman tahunan/perkebunan berupa kelapa dan untuk komoditas tanaman pangan berupa kedelai, dan jagung.

Sistem pertanian lahan kering berbasis pengembangan tanaman tahunan/ perkebunan, mencakup areal seluas 6.130 ha (9,78%). Komoditas tanaman perkebunan yang disarankan berupa kakao, kopi robusta, karet dan tanaman penghasil kayu.

Sistem budidaya perikanan air tawar dan air payau. Wilayah pengembangan budidaya perikanan air tawar dengan jenis ikan antara lain: lele, nila dan emas, seluas 588 ha (0,94%). Wilayah pengembangan budidaya perikanan air payau dengan jens ikan yang dapat dibudidayakan adalah bandeng dan udang, seluas 1.121 ha (1.79%).

386

DAFTAR PUSTAKA

Balai Penelitian Tanah. 2003. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pertanian. Balaitanah, Bogor.

Balai Penelitian Tanah. 2005. Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air,

dan Pupuk. Balittanah, Bogor.

FAO. 1976. A Framework of land evaluation. FAO Soil Bulletin. No. 6, Rome.

Goosen, D. 1967. Aerial photo interpretation in soil survey. FAO Soil Bulletin. No.6. Rome.

Hartomi, H. D. dan H. Suhardjo. 2001. Kebijakan Pewilayahan Komoditas. Makalah

Kebijakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat.

Puslitbangtanak, Bogor.

Marsoedi, Ds., Widagdo, J. Dai, N. Suharta, Darul SWP, S. Hardjowigeno, J. Hof, dan E.R. Jordens.1997. Pedoman klasifikasi landform. LT 5 Versi 3.0. Proyek LREP II, CSAR, Bogor.

Pusat Penelitian Tanah. 1983. Terms of Reference. Survei Kapabilitas Tanah. Pusat Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. Soil Survey Division Staff. 2010. Keys to Soil Taxonomy. A Basic System of soil

classification for Making and Interpreting Soil Surveys, 2th edition 2010. Nasional Resources Conservation Service, USDA.

Soil Survey DivisionStaff. 1993. Soil Survey Manual. Agric. Handbook No. 18. SCS-USDA. Washington DC.

Steers, C.A., and B.F. Hajeek. 1979. Determination of map unit composition by a random selection of transects. Soil Sci. Soc. Am. J. 43: 156-160.

Sudaryanto, T. dan N. Syafaat. 2000. Perspektif Sektor Pertanian dan Peranan Kegiatan ZAE dalam Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Komoditas Unggulan. Hal. 21-40 dalam Prosiding Pemberdayaan Potensial Regional

melalui Pendekatan Zone Agroekologi Menunjang Gema Prima. Mataram,

8-9 Maret 18-98-98-9.

Suwarna dan Noya. 1995. Peta Geologi Lembar Jayapura (3413). Puslitbang Geologi, Bandung.

Van Zuidam, R. 1986. Air photo-interpretation for terrain analysis and geomorphologic mapping. Smits Publ. The Hague, The Netherlands.

White, E.M. 1966. Validity of transect method for estimating composition of soil-map areas. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 30: 129-130.