ANALISIS TATANIAGA SAPI POTONG

PT KARIYANA GITA UTAMA

CICURUG SUKABUMI

SKRIPSI

MUHAMMAD FAISAL H34051281

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RINGKASAN

MUHAMMAD FAISAL. Analisis Tataniaga Sapi Potong PT. Kariyana Gita

Utama, Cicurug, Sukabumi. Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi

dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (Di bawah bimbingan DWI RACHMINA).

Peternakan merupakan salah satu subsektor yang berada pada sektor pertanian yang turut menjaga ketersediaan pangan dan kecukupan gizi bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyediaan kebutuhan akan protein hewani. Menurut data statistika Direktorat Jenderal Peternakan, konsumsi daging Indonesia pada periode Tahun 2007 – 2008 mengalami peningkatan secara nasional. Namun peningkatan konsumsi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produksi daging. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih (gap) yang cukup besar antara produksi dan konsumsi daging secara nasional. Gap terbesar terjadi pada komoditi daging sapi dimana konsumsi lebih tinggi dari produksi yang mencapai angka 39,3 ribu ton. Pemerintah telah mengupayakan program swasembada daging sapi untuk mencegah peningkatan impor sapi hidup maupun daging segar dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Melalui kegiatan P2SDS tersebut diharapkan pada Tahun 2010, kebutuhan daging sapi bagi masyarakat sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri minimal sebesar 90 persen.

Saat ini usaha penggemukan sapi sudah banyak dilakukan secara komersial. Menurut data statistik Direktorat Jenderal Peternakan tahun 2007, terdapat 29 unit perusahaan yang khusus di bidang penggemukan sapi (feedlot) dengan total sapi sebanyak 44.186 ekor. Salah satu perusahaan feedlot yang ikut berperan dalam penyediaan sapi potong adalah PT. Kariyana Gita Utama (PT. KGU) dengan kapasitas sapi sebanyak 5.500 ekor. PT. KGU merupakan pelopor industri penggemukan sapi di Indonesia yang telah beroperasi selama kurang lebih 23 tahun hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah sekian lama membentuk pola tataniaga. Dengan kekuatan tersebut menarik untuk dikaji bagaimana PT. KGU dapat menjaga kestabilan penjualan sapi potong dan bagaimana pola tataniaga yang telah dibentuk oleh perusahaan serta bagaimana perusahaan dapat menjaga hubungan kerjasama dagang dengan lembaga tataniaga yang telah terjalin selama ini. Dari pola tataniaga tersebut, dapat ditunjukkan saluran pemasaran seperti apa yang paling efisien dan menguntungkan bagi perusahaan dan lembaga tataniaga, bagaimana biaya – biaya yang terbentuk untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga tataniaga, serta bagaimana lembaga tataniaga berperilaku dalam pasar. Jika dilihat dari pasar yang dihadapi PT. KGU, menarik untuk dipelajari bagaimana PT. KGU berprilaku dalam pasar, bagaimana posisi perusahaan di mata lembaga tataniaga yang terlibat dan lebih jauh bagaimana perusahaan dapat mempengaruhi struktur pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis saluran tataniaga sapi potong PT. KGU, mengidentifikasi dan menganalisis lembaga dan fungsi tataniaga sapi potong PT. KGU, serta menghitung margin tataniaga,

potong PT. KGU. Penelitian ini dilakukan di PT. KGU, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada bulan November – Januari 2010. Penelitian 27 orang pedagang yang dipilih dengan metode snowball sampling. Melalui metode snowball sampling ditelusuri saluran tataniaga sapi potong PT. KGU untuk mengidentifikasi dan menganalisis lembaga dan fungsi tataniaga sapi potong PT. KGU. Dengan berbagai informasi dan data yang diperoleh maka dihitung keuntungan, biaya pemasaran, dan margin tataniaga masing-masing lembaga tataniaga dalam setiap saluran. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung total biaya pemasaran, margin tataniaga, producer’s share, rasio L/C, dan keuntungan total setiap saluran tataniaga.

Terdapat empat lembaga tataniaga dalam sistem tataniaga sapi potong PT. KGU, yaitu pedagang pengumpul, pedagang pemotong, pedagang pengecer, dan Rumah Potong Hewan (RPH). Fungsi tataniaga yang dilakukan adalah fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Lembaga-lembaga tataniaga tidak melakukan seluruh fungsi tataniaga tersebut, masing-masing lembaga tataniaga hanya melakukan fungsi tataniaga yang dibutuhkannya untuk memperlancar aktivitas tataniaga yang dilakukannya. Dalam sistem tataniaga sapi potong PT. KGU terdapat 6 saluran yaitu: (1) PT KGU – Pedagang Pengumpul – Pedagang Pemotong – Konsumen, (2) PT KGU – Pedagang Pengumpul – Pedagang Pemotong – Pedagang Pengecer – Konsumen, (3) PT KGU – Pedagang Pemotong – Konsumen, (4) PT KGU – Pedagang Pemotong – Pedagang Pengecer – Konsumen, (5) PT KGU – Pedagang Pengumpul – Konsumen, (6) PT KGU – Pedagang Pengumpul – Pedagang Pengecer – Konsumen. Saluran 2 merupakan jalur distribusi sapi potong terbesar diantara saluran lain yaitu sebesar 39,7 persen. Saluran tataniaga sapi potong pada PT. KGU yang paling efisien adalah saluran 3, berdasarkan nilai margin tataniaga terendah (23,55 persen) dan memberikan nilai producer’s share tertinggi (76,45 persen), sedangkan saluran yang paling tidak efisien adalah saluran 2, berdasarkan nilai margin tataniaga tertinggi 26,47 persen) dan memberikan nilai producer’s share terendah (73.53 persen). Struktur pasar yang dihadapi hampir seluruh lembaga tataniaga sapi potong pada PT. KGU cenderung bersifat pasar oligopoli. Hal ini dilihat dari kemampuan lembaga tataniaga dalam menentukan harga, produk yang diperdagangkan bersifat homogen, dan hambatan keluar masuk pasar yang cukup tinggi.

Pesentase karkas merupakan pertimbangan utama kepuasan pembelian oleh pedagang pengumpul dan pemotong, oleh karena itu PT. KGU diharapkan untuk selalu menjaga dan terus meningkatkan kualitas dari sapi potong yang dihasilkan, terutama persentase karkas yang dihasilkan. PT. KGU dapat meningkatkan volume penjualan pada saluran 3 dan saluran 4 karena harga yang terbentuk pada saluran tersebut lebih menguntungkan bagi perusahaan, disamping merupakan saluran yang relatif lebih efisien. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan pinjaman modal bagi lembaga tataniaga, khususnya pedagang pemotong dan pedagang pengecer, agar dapat bertransaksi secara tunai sehingga dapat mengurangi risiko kemacetan pembayaran. Terdapat perbedaan pola pembelian kelas sapi pada setiap daerah pemasaran PT. KGU dan terdapat potensi perbedaan efisiensi tataniaga berdasarkan kelas sapi. Sehingga diharapkan dilakukan penelitian selanjutnya yang membahas efisiensi tataniaga berdasarkan kelas sapi, dimana hal tersebut belum dapat diungkap pada penelitian ini.

ANALISIS TATANIAGA SAPI POTONG

PT KARIYANA GITA UTAMA

CICURUG SUKABUMI

MUHAMMAD FAISAL H34051281

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Tataniaga Sapi Potong PT. Kariyana Gita Utama Cicurug, Sukabumi

Nama : Muhammad Faisal

NRP : H34051281

Disetujui, Pembimbing

Ir. Dwi Rachmina, MSi

NIP. 196312271990032001

Diketahui

Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

NIP. 195809081984031002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Tataniaga Sapi Potong PT. Kariyana Gita Utama, Cicurug, Sukabumi” adalah karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Maret 2010

Muhammad Faisal H34051281

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1986 dari pasangan Bapak Ismail Yusuf dan Ibu Setiawati Yusuf. Penulis merupakan anak kedua dari dua orang bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Islam Dian Didaktika pada tahun 1998 dan pendidikan menengah pertama pada tahun 2001 di SLTP Islam Dian Didaktika. Pendidikan menengah atas penulis, diselesaikan di SMA Islam Al – Azhar 1 Jakarta pada tahun 2005. Penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tahun 2005. Setelah melewati Tingkat Persiapan Bersama, pada tahun 2006 penulis berhasil diterima di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Selama menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, Penulis aktif dalam kegiatan olahraga di kampus, yaitu menjadi anggota tim basket TPB IPB periode 2005 – 2006, tim basket Agrbibisnis dan tim basket FEM. Prestasi yang penulis berhasil capai selama menjadi anggota tim tersebut adalah Juara 3 E- Competition tahun 2005, Juara 3 Olimpiade Mahasiswa (OMI) IPB tahun 2006, Juara 1 basket SPORTAKULER FEM tahun 2006 dan tahun 2007, Juara 2 OMI IPB tahun 2007, Juara 1 OMI IPB tahun 2008 dan tahun 2009. Selain itu, penulis juga terjun dalam berbagai kegiatan bisnis penyediaan hewan untuk hari raya qurban.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan kesempatan yang diberikan-Nya sehinga Penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Analisis Tataniaga Sapi Potong PT. Kariyana Gita Utama, Cicurug, Sukabumi”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dan pemimpin terbaik bagi umat manusia.

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk ketertarikan Penulis terhadap bidang tataniaga komoditi agribisnis yang dikaitkan dengan bidang peternakan khususnya sapi potong sebagai salah satu komoditi yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan di Indonesia. Dengan terbukanya peluang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia akan daging, maka dengan cara pandang demand pull perlu aktifitas tataniaga yang menguntungkan berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran daging. Tataniaga sapi potong yang efisien dan strategis akan meningkatkan keunggulan para pelaku usaha sapi potong di Indonesia.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi pihak – pihak yang terkait dengan industri peternakan di Indonesia, khususnya di bidang penggemukan sapi potong.

Bogor, Maret 2010 Muhammad Faisal

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup Penulis, terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan, motivasi, doa, dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ir. Dwi Racmina, MSi selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, arahan, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Ratna Winandi, MS, sebagai dosen penguji utama yang telah memberikan saran dan kritik serta pembelajaran untuk penyempuranaan dan penyelesaian skripsi ini.

3. Ir. Juniar Atmakusuma, MS, sebagai dosen penguji komisi pendidikan yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini, serta selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.

4. Seluruh dosen dan staf Departemen Agribisnis.

5. Pihak PT. Kariyana Gita Utama atas waktu, kesempatan, informasi, dan dukungan yang diberikan.

6. Papah dan Mamah atas kasih sayang, cinta, nasehat, doa, dan dukungan yang selalu diberikan dengan tulus tanpa permintaan balasan apapun.

7. Aki dan (alm) nini atas segala nasehat dan bimibingan yang tak pernah henti diberikan kepada penulis.

8. Kakak penulis atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan selama ini. 9. Ajeng atas semua waktu, semangat, dan pengertiannya kepada penulis.

10. Teman – teman seperjuangan dan teman – teman Agribisnis 42 atas semangat dan sharing selama penelitian hingga penulisan skripsi.

Bogor, Maret 2010 Muhammad Faisal

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 7

1.5 Ruang Lingkup Penelitian... 7

II TINJAUAN PUSTAKA ... 8

2.1 Jenis Sapi Potong di Indonesia ... 8

2.2 Industri Penggemukan Sapi (feedloting) ... 9

2.3 Karkas Sapi ... 10

2.4 Penelitian Terdahulu Tentang Tataniaga ... 10

III KERANGKA PEMIKIRAN ... 15

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ... 15

3.1.1 Konsep Tataniaga ... 15

3.1.2 Konsep Saluran dan Lembaga Tataniaga ... 16

3.1.3 Konsep Fungsi Tataniaga ... 17

3.1.4 Konsep Margin Tataniaga ... 18

3.1.5 Konsep Farmer’ Share ... 20

3.1.6 Konsep Struktur Pasar ... 21

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional ... 22

IV METODOLOGI PENELITIAN ... 25

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 25

4.2 Jenis dan Sumber Data ... 25

4.3 Metode Pengumpulan data ... 25

4.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 26

4.4.1 Analisis Saluran Tataniaga ... 26

4.4.2 Analisis Fungsi Tataniaga ... 26

4.4.3 Analisis Margin Tataniaga ... 27

4.4.4 Analisis Struktur Pasar ... 28

4.5 Definisi Operasional ... 28

V GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ... 30

5.1 Sejarah dan Perkembangan PT Kariyana Gita Utama ... 30

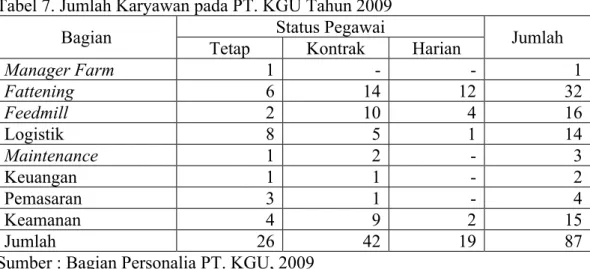

5.3 Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan... 32

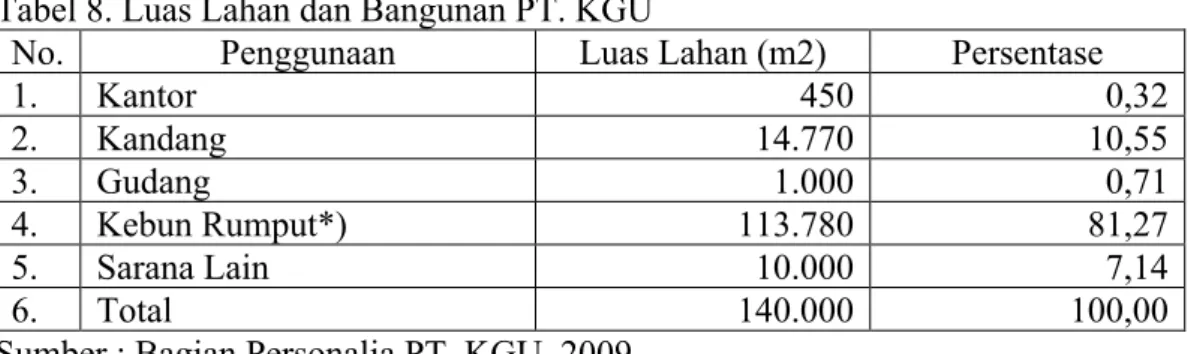

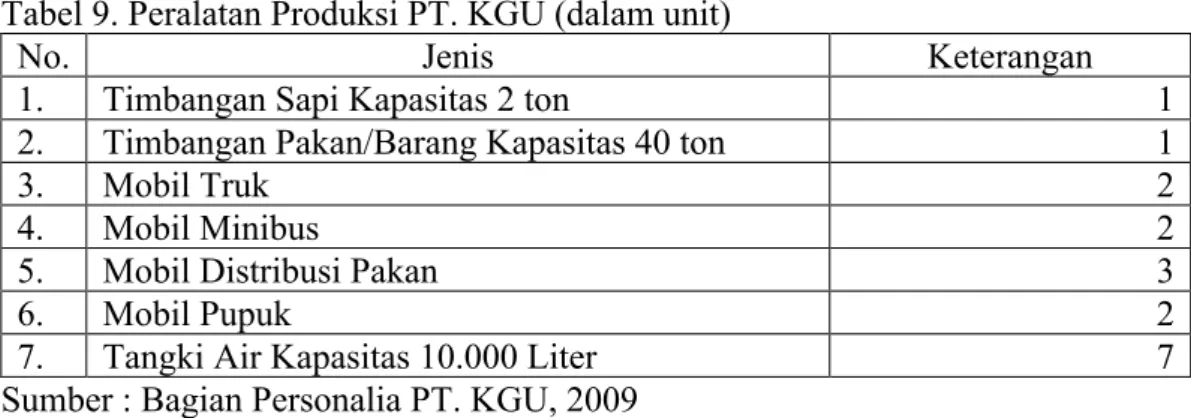

5.4 Sarana dan Peralatan Produksi... 35

5.5 Proses Produksi ... 37

VI TATANIAGA SAPI POTONG PT KARIYANA GITA UTAMA 41 6.1 Analisis Saluran Tataniaga... 41

6.2 Analisis Lembaga dan Fungsi Tataniaga ... 46

6.2.1 Fungsi Tataniaga PT. Kariyana Gita Utama ... 47

6.2.2 Fungsi Tataniaga Pedagang Pengumpul ... 53

6.2.3 Fungsi Tataniaga Pedagang Pemotong ... 57

6.2.4 Fungsi Tataniaga Pedagang Pengecer... 59

6.2.5 Fungsi Tataniaga Rumah Potong Hewan... 60

6.3 Analisis Margin dan Biaya Tataniaga ... 61

6.4 Analisis Struktur Pasar... 68

VII KESIMPULAN DAN SARAN ... 72

7.1 Kesimpulan ... 72

7.2 Saran... 72

DAFTAR PUSTAKA ... 74

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Produk Domestik Bruto Tahun 2004 – 2008 ... 1

2. Neraca Daging Nasional Tahun 2007 – 2008 ... 2

3. Populasi Ternak Ruminansia di Indonesia ... 3

4. Nilai Impor Ternak dan Hasil Ternak Sapi Tahun 2003 – 2007 ... 3

5. Karakteristik Struktur Pasar ... 22

6. Jumlah Pedagang per Lembaga Tataniaga di Setiap Wilayah Penelitian Sapi Potong PT. KGU ... 26

7. Jumlah Karyawan pada PT. KGU Tahun 2009... 34

8. Luas Lahan dan Bangunan PT. KGU... 35

9. Peralatan Produksi PT. KGU ... 37

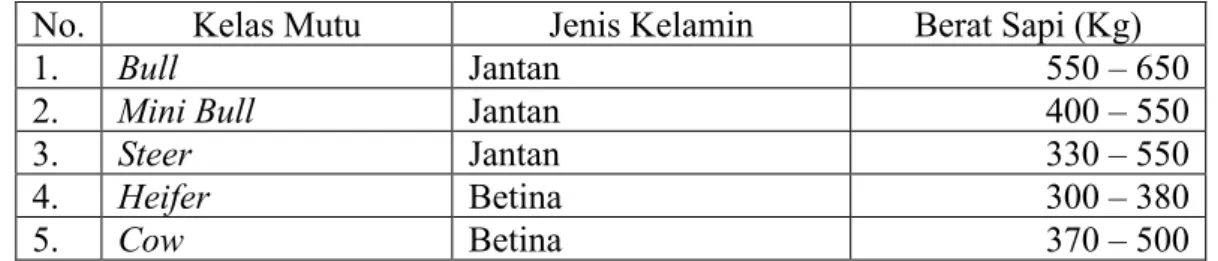

10. Klasifikasi Sapi Menurut Umur dan Jenis Kelamin... 39

11. Rata - rata Penjualan Sapi Potong PT. KGU Menurut Wilayah pada Tahun 2009... 41

12. Penjualan Sapi Potong oleh Pedagang Pengumpul... 42

13. Penjualan Sapi Potong oleh Pedagang Pemotong... 43

14. Besaran Jumlah Sapi Potong per Saluran pada Tahun 2009... 45

15. Fungsi dan Aktivitas Produsen dan Lembaga Tataniaga Sapi Potong pada Tahun 2009... 47

16. Pembelian Sapi Bakalan Impor PT. KGU pada Tahun 2009... 48

17. Penjualan Sapi Potong PT. KGU Tahun 2009... 50

18. Klasifikasi Sapi Menurut Umur dan Jenis Kelamin... 52

19. Rata – Rata Bobot Hidup, Persentase Karkas, Harga Beli, dan Lama Penggemukan Sapi Potong PT. KGU Berdasarkan Jenis/Kelas Mutu Sapi Pada Tahun 2009... 61

20. Struktur Biaya dan Margin Tataniaga pada Setiap Saluran dan Lembaga Tataniaga Sapi Potong PT. KGU pada Tahun 2009... 63

21. Margin Tataniaga, Farmer’s Share, Rasio L/C, Biaya Pemasaran dan Keuntungan Saluran Tataniaga Sapi Potong di PT. KGU ... 67

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Margin Tataniaga ... 19

2. Kerangka Pemikiran Operasional ... 24

3. Bagan Alir Proses Produksi PT. KGU ... 40

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Konsumsi Hasil Ternak per Kapita per Tahun Produk Peternakan

2006 – 2007... 77 2. Populasi Ternak Besar/Kecil di Perusahaan per Provinsi

Tahun 2006 ... 78 3. Jumlah Perusahaan Ternak Besar/Kecil Tahun 2006 ... 79 4. Struktur Organisasi PT. Kariyana Gita Utama... 80

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

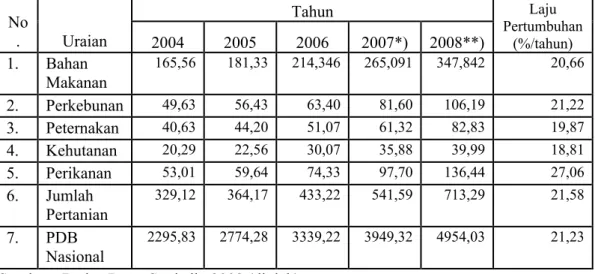

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total jumlah penduduk 238 juta jiwa dan berada pada peringkat empat negara – negara dengan penduduk terbanyak1. Tingginya angka jumlah penduduk tersebut merupakan tantangan bagi seluruh elemen negara untuk memenuhi ketersediaan pangan dan kecukupan gizi. Peternakan merupakan salah satu subsektor yang berada pada sektor pertanian yang turut menjaga ketersediaan pangan dan kecukupan gizi bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyediaan kebutuhan akan protein hewani. Subsektor peternakan juga memberikan peranan dalam perekonomian pertanian yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) pertanian, dimana peternakan memiliki laju pertumbuhan 19,87 persen per tahun pada periodik tahun 2004 - 2008 (Tabel 1).

Tabel 1. Produk Domestik Bruto Tahun 2004 – 2008 (Atas Dasar Harga Berlaku) (dalam Rp Milyar) Tahun No . Uraian 2004 2005 2006 2007*) 2008**) Laju Pertumbuhan (%/tahun) 1. Bahan Makanan 165,56 181,33 214,346 265,091 347,842 20,66 2. Perkebunan 49,63 56,43 63,40 81,60 106,19 21,22 3. Peternakan 40,63 44,20 51,07 61,32 82,83 19,87 4. Kehutanan 20,29 22,56 30,07 35,88 39,99 18,81 5. Perikanan 53,01 59,64 74,33 97,70 136,44 27,06 6. Jumlah Pertanian 329,12 364,17 433,22 541,59 713,29 21,58 7. PDB Nasional 2295,83 2774,28 3339,22 3949,32 4954,03 21,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2008 (diolah) Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa subsektor peternakan memiliki peranan memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu ketersediaan daging. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun

2007, jumlah konsumsi daging masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata – rata peningkatan konsumsi per tahun antara tahun 2002 dan tahun 2007 mencapai 3,06 persen2. Kondisi ini terutama

disebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

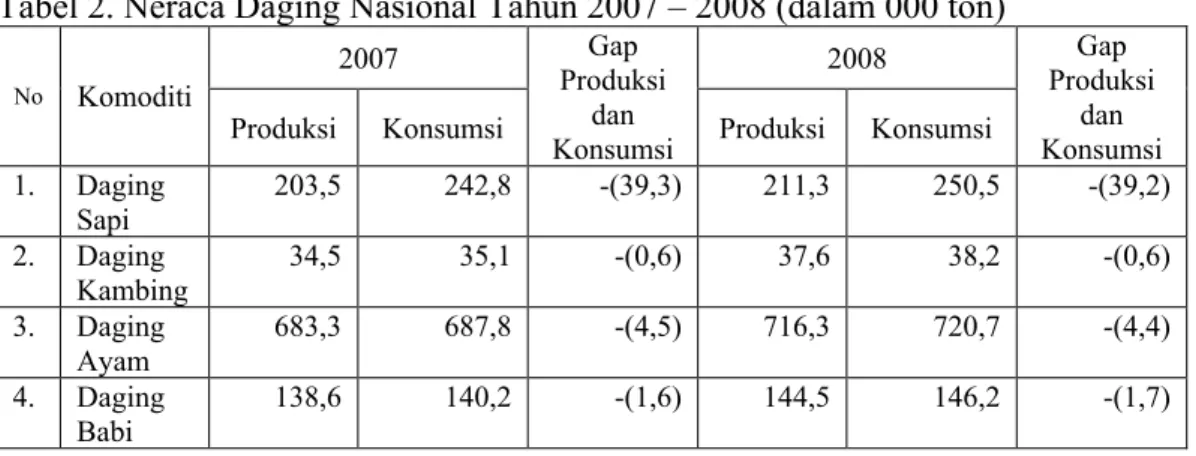

Menurut data statistika Direktorat Jenderal Peternakan, konsumsi daging Indonesia pada periode Tahun 2007 – 2008 juga mengalami peningkatan secara nasional, dengan nilai konsumsi tahun 2007 sebesar 5,13 kg per kapita (Lampiran 1). Namun peningkatan konsumsi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produksi daging. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih (gap) yang cukup besar antara produksi dan konsumsi daging secara nasional. Gap terbesar terjadi pada komoditi daging sapi dimana konsumsi lebih tinggi dari produksi yang mencapai angka 39,2 ribu ton pada tahun 2008. Nilai gap daging sapi tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan gap yang terjadi pada komoditi daging lain yang tidak begitu besar, yaitu daging kambing, ayam, dan babi (Tabel 2).

Tabel 2. Neraca Daging Nasional Tahun 2007 – 2008 (dalam 000 ton)

2007 2008 No Komoditi Produksi Konsumsi Gap Produksi dan

Konsumsi Produksi Konsumsi

Gap Produksi dan Konsumsi 1. Daging Sapi 203,5 242,8 -(39,3) 211,3 250,5 -(39,2) 2. Daging Kambing 34,5 35,1 -(0,6) 37,6 38,2 -(0,6) 3. Daging Ayam 683,3 687,8 -(4,5) 716,3 720,7 -(4,4) 4. Daging Babi 138,6 140,2 -(1,6) 144,5 146,2 -(1,7)

Sumber : Ditjen Peternakan, 2008 (diolah)

Meningkatnya permintaan pasar terhadap daging sapi memberikan indikasi bagi terbukanya peluang untuk memenuhi pasar dan juga memberikan suatu tantangan bagi pemerintah untuk memperkecil gap yang terjadi. Salah satu yang menyebabkan produksi daging sapi yang rendah dapat ditunjukkan oleh rendahnya pertumbuhan populasi ternak ruminansia secara umum di Indonesia,

dimana sapi potong itu sendiri hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,05 persen per tahun pada periodik tahun 2004 - 2008 (Tabel 3).

Tabel 3. Populasi Ternak Ruminansia di Indonesia (dalam 000 ekor)

Tahun No. Jenis 2004 2005 2006 2007 2008*) Laju Pertumbu han (%/tahun) 1. Sapi Potong 10.533 10.569 10.875 11.515 11.869 3,05 2. Sapi Perah 364 361 369 374 408 2,96 3. Kerbau 2.403 2.128 2.167 2.086 2.192 -(2,08) 4. Kambing 12.781 13.409 13.790 14.470 15.806 5,48 5. Domba 8.075 8.327 8.980 9.514 10.392 6,54

Sumber : Ditjen Peternakan, 2008 (diolah) Keterangan : *) Angka Sementara

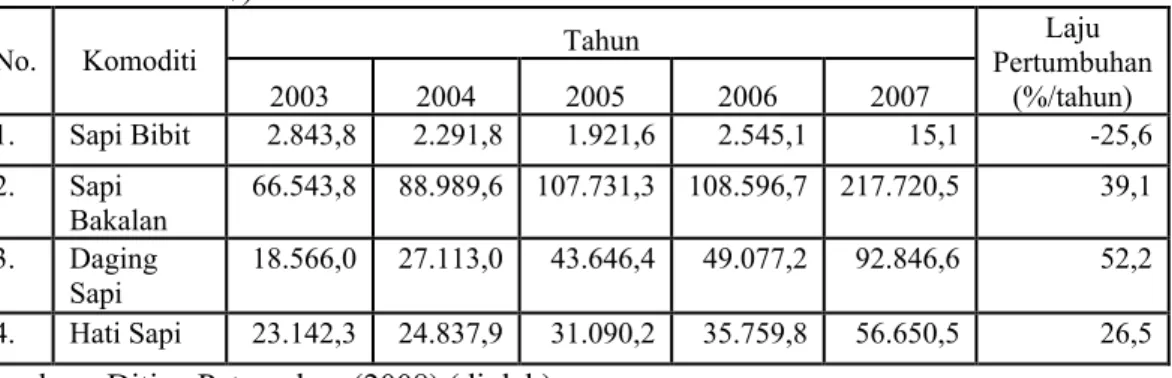

Menurut Suryana (2009), rendahnya produksi daging sapi dalam negeri terkait dengan adanya berbagai permasalahan, antara lain usaha bakalan sapi kurang diminati dan adanya keterbatasan pejantan unggul pada usaha pembibitan. Selain itu rendahnya produktivitas sapi lokal juga menjadi penyebab rendahnya produksi daging nasional. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan impor daging sapi dan sapi bakalan yang siap digemukkan. Kebutuhan daging sapi saat ini dipenuhi dari tiga sumber yaitu ternak sapi lokal, hasil penggemukan sapi impor, dan impor daging segar. Kebijakan impor tersebut harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, walupun akan mengurangi devisa negara. Pada periode tahun 2003 – 2007 (Tabel 4), impor daging sapi memiliki laju pertumbuhan per tahun tertinggi (52,16 persen) diikuti dengan sapi bakalan (39,02 persen).

Tabel 4. Nilai Impor Ternak dan Hasil Ternak Sapi Tahun 2003 – 2007 (dalam 000 US $) Tahun No. Komoditi 2003 2004 2005 2006 2007 Laju Pertumbuhan (%/tahun) 1. Sapi Bibit 2.843,8 2.291,8 1.921,6 2.545,1 15,1 -25,6 2. Sapi Bakalan 66.543,8 88.989,6 107.731,3 108.596,7 217.720,5 39,1 3. Daging Sapi 18.566,0 27.113,0 43.646,4 49.077,2 92.846,6 52,2 4. Hati Sapi 23.142,3 24.837,9 31.090,2 35.759,8 56.650,5 26,5

Pemerintah juga telah mengupayakan program swasembada daging sapi untuk mencegah peningkatan impor sapi hidup maupun daging segar dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Melalui kegiatan P2SDS tersebut diharapkan pada Tahun 2010, kebutuhan daging sapi bagi masyarakat sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri minimal sebesar 90 persen. Strategi yang ditempuh dalam pencapaian swasembada daging sapi dilakukan melalui (1) pengembangan sentra pembibitan dan penggemukan (2) revitalisasi kelembagaan dan SDM fungsional di lapangan (3) dukungan sarana dan prasarana. Strategi tersebut diimplementasikan melalui langkah operasional diantaranya perbaikan mutu bibit baik secara penambahan jumlah maupun peningkatan kualitas.

Saat ini usaha penggemukan sapi sudah banyak dilakukan secara komersial. Menurut data statistik Direktorat Jenderal Peternakan tahun 2004, terdapat 48 unit perusahaan yang beroperasi di bidang penggemukan sapi (feedlot) dengan total sapi sebanyak 21.281 ekor dalam lingkup nasional. Sedangakan data tahun 2006 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah perusahaan menjadi 29 unit perusahaan dengan total sapi meningkat menjadi 44.186 ekor (Lampiran 2). Hal ini menunjukkan bahwa tidak sedikit perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam industri penggemukan sapi, terkait dengan masalah investasi yang besar dan kestabilan penjualan perusahaan. Salah satu perusahaan feedlot yang ikut berperan dalam penyediaan sapi potong di Jawa Barat adalah PT. Kariyana Gita Utama (PT. KGU). PT. KGU memiliki lahan produksi seluas 6 hektar yang berlokasi di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan kapasitas sapi sebanyak 5.500 ekor, dimana menurut data BPS (2006), dalam lingkup Jawa Barat hanya terdapat 3 perusahaan yang bergerak di bidang penggemukan sapi (Lampiran 3). Dengan proporsi kapasitas sapi jika dibandingkan dengan total sapi secara nasional, PT. KGU memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dan memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan akan daging sapi.

1.2 Perumusan Masalah

PT. Kariyana Gita Utama (KGU) merupakan perusahaan pelopor dalam bidang penggemukan sapi di Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 1986. Produksi aktual atau sapi yang dijual PT. KGU setiap bulannya yaitu 1.500 – 1.800 ekor dengan rata – rata penjualan minimal 50 ekor per hari. Proses penggemukan berlangsung rata – rata selama 2 - 3 bulan. Sapi pada perusahaan ini digolongkan menjadi 5 kelas (grade) yaitu bull, mini bull, steer, heifer, dan cow. Bull dan mini bull merupakan kelas terbaik dengan proporsi setiap periode penggemukan sebesar 40 persen diikuti steer (35 persen), heifer (20 persen), dan cow (5 persen).

Kegiatan usaha perusahaan berfokus hanya pada penggemukan sapi bakalan yang diperoleh dari sapi bakalan impor maupun sapi lokal. Pada umumnya setelah sapi selesai digemukkan, sapi dijual melalui pedagang perantara yang kemudian dilakukan pengkarkasan di rumah pemotongan hewan (RPH), dan akhirnya dibeli oleh pedagang pengecer. Saat ini cakupan wilayah pemasaran sapi potong yang berasal dari peternakan PT. KGU yaitu Sukabumi, Bogor, Cibinong, Cianjur, Bandung, dan Jakarta.

Melihat kondisi pasar saat ini, dimana produksi secara nasional lebih kecil daripada konsumsi nasional dan kapasitas PT. KGU yang cukup besar, mengisyaratkan bahwa PT. KGU saat ini memiliki posisi / daya tawar yang kuat di dalam pasar. PT. KGU harus terus mampu menjaga kestabilan produksi dari segi kualitas maupun kuantitas dari sapi potong agar dapat selalu memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat akan daging sapi serta dapat terus berperan dalam memenuhi konsumsi daging nasional. Aktivitas perusahaan dalam upaya menjaga kestabilan produksi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan aktivitas tataniaga yang baik.

Dengan status perusahaan sebagai perusahaan pelopor usaha bidang penggemukan sapi di Indonesia, dimana PT. KGU telah beroperasi sejak tahun 1986 dan telah berjalan selama kurang lebih 23 tahun hingga saat ini, menunjukkan bahwa perusahaan telah sekian lama membentuk pola tataniaga. PT. KGU merupakan pihak yang pertama kali mencoba membuka pasar untuk industri penggemukan sapi di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan juga telah lama

terlibat dan berkerjasama dengan lembaga – lembaga tataniaga yang ikut berperan dalam memasarkan produk sapi potong hingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Dengan kekuatan tersebut menarik untuk dikaji bagaimana PT. KGU dapat menjaga kestabilan penjualan sapi potong dan bagaimana pola tataniaga yang telah dibentuk oleh perusahaan serta bagaimana perusahaan dapat menjaga hubungan kerjasama dagang dengan lembaga tataniaga yang telah terjalin selama ini. Dari pola tataniaga tersebut, dapat ditunjukkan saluran pemasaran seperti apa yang paling efisien dan menguntungkan bagi perusahaan dan lembaga tataniaga, bagaimana biaya – biaya yang terbentuk untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga tataniaga, serta bagaimana lembaga tataniaga berperilaku dalam pasar. Jika dilihat dari pasar yang dihadapi PT. KGU, menarik untuk dipelajari bagaimana PT. KGU berprilaku dalam pasar, bagaimana posisi perusahaan di mata lembaga tataniaga yang terlibat dan lebih jauh bagaimana perusahaan dapat mempengaruhi struktur pasar.

Permasalahan umum yang dihadapi adalah bagaimana caranya agar sapi potong sampai ke tangan konsumen melalui lembaga – lembaga tataniaga. Adanya lembaga tataniaga akan menyebabkan harga produk berubah setelah sampai di konsumen. Hal ini dikarenakan setiap lembaga tataniaga berusaha melakukan fungsi tataniaga yang menambah nilai guna (utility) dari produk tersebut sehingga memperbesar biaya tataniaga. Besar biaya pemasaran biasanya dibebankan kepada pihak produsen dan konsumen, yaitu dengan meningkatkan harga konsumen atau menekan harga produsen.

Melihat berbagai kondisi diatas, penelitian ini mengangkat topik mengenai sistem tataniaga sapi potong pada PT. KGU untuk dapat melihat dan mempelajari keberlangsungan proses tataniaga. Sebaran keuntungan yang diterima masing – masing lembaga tataniaga juga perlu diketahui agar proses tataniaga dapat berlangsung secara efisien. Penelitian ini juga dapat dijadikan suatu gambaran secara nasional bagaimana studi kasus perusahaan feedlot berinteraksi di dalam pasar dan membentuk pola pemasaran.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengidentifikasi dan menganalisis pola saluran tataniaga sapi potong PT.

KGU.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis lembaga dan fungsi tataniaga sapi potong PT. KGU.

3. Menganalisis margin tataniaga, producer’s share, rasio keuntungan dan biaya Tataniaga sapi potong PT. KGU.

4. Mengidentifikasi dan menganalisis struktur pasar tataniaga sapi potong PT. KGU.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi kepada PT KGU dan lembaga tataniaga, masyarakat, penulis, dan pembaca. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi PT KGU dan lembaga tataniaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan masukan dalam membuat keputusan pemasaran sapi.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya mengembangkan usaha penggemukan sapi di Indonesia.

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama menuntut ilmu di IPB. 4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan

informasi, literatur, dan bahan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan analisis tataniaga sapi potong di PT. KGU, peneliti hanya melakukan penelusuran pada penyaluran hasil potongan sapi yaitu daging segar. Perhitungan sebaran struktur biaya dan marjin tataniaga dilakukan dalam satuan Rp/kg bobot karkas, sehingga perhitungan biaya yang menyangkut sapi dalam keadaan hidup dikonversikan dalam satuan tersebut. Sedangkan harga sapi yang terbentuk merupakan hasil rata – rata harga dari setiap kelas sapi potong.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jenis Sapi Potong di Indonesia

Jenis sapi potong yang terdapat di Indonesia terdiri dari sapi lokal dan sapi impor yang telah mengalami domestikasi dan sapi yang mampu beradaptasi dengan kondisi iklim dan cuaca di Indonesia. Sapi tersebut (lokal maupun impor) sudah merupakan hasil persilangan dan cocok untuk dibudidayakan di Indonesia. Jenis sapi tersebut menyebar di wilayah Indonesia diantaranya sapi Bali, peranakan ongole (PO), dan sapi Madura. Sedangkan bangsa sapi impor adalah sapi Ongole, Limousine, Charolais, brahman, dan Australian Commercial Cross.

Menurut Hafid (2005), salah satu sapi jenis Brahman yang banyak digunakan di Indonesia adalah sapi Brahman cross (BX). Di Indonesia sapi BX mulai diimpor sejak tahun 1973. Sapi BX merupakan hasil persilangan antara sapi Brahman dengan sapi hereford-shorthorn (HS). Sapi ini memiliki keistimewaan karena tahan terhadap suhu panas dan gigitan caplak, mampu beradaptasi makanan jelek serta mempunyai kecepatan pertumbuhan yang tinggi.

Sapi impor lain yang umum digemukkan di Indoneisa adalah sapi Australian Commercial Cross (ACC). Menurut Ngadiyono (1995), sapi ACC merupakan sapi hasil persilangan sapi – sapi di Australia yang tidak diketahui dengan jelas. Persilangan dapat berupa sapi Shorthorn cross (SX), BX maupun sapi - sapi yang cenderung masih mempunyai kesamaan darah brahman. Pengamatan di Indonesia mirip sapi hereford dan shorthorn yakni tubuh lebih pendek dan padat, kepala besar, telinga kecil dan tidak menggantung, tidak berpunuk dan gelambir, dan kulit berbulu di sekitar kepala.

Menurut Australian meat and livestock corporation (1991), diacu dalam Hafid (2005), sapi ACC merupakan campuran bos indicus (sapi brahman) dan bos taurus (sapi british, short, hereford) sehingga mudah beradaptasi terhadap lingkungan sub optimal seperti brahman dan mempunyai pertumbuhan yang cepat seperti sapi british (pertumbuhan yang cepat dengan sistem feedlot). Hafid dan Hasnudi (1998) membuktikan bahwa sapi bakalan ACC akan sangat menguntungkan jika digemukkan selama 60 hari (1,61 kg/hari), jika dibandingkan dengan 90 hari.

2.2 Industri Penggemukan Sapi (feedloting)

Menurut Hafid (2005), rendahnya produktivitas peternakan di indonesia

yang masih bersifat subsisten dan mengandalkan peternakan rakyat menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan terhadap komoditas hasil ternak, khususnya kebutuhan daging sapi. Hal ini mendorong berkembangnya industri feedloting di Indonesia dengan bakalan impor yang berasal dari Australia dan New Zealand. Kegiatan impor juga tidak hanya dalam hal mendatangkan bakalan sapi saja, tetapi juga berupa karkas dan daging beku yang jumlahnya terus meningkat.

Menurut Purwanto (2000), penggemukan sapi adalah suatu usaha pemeliharan sapi yang bertujuan untuk mendapatkan produksi daging berdasarkan pada peningkatan bobot badan tinggi melalui pemberian makanan yang berkualitas dan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Secara umum penggemukan sapi dapat dilakukan secara dikandangkan (feedlot fattening) dan dipadang rumput (pasture fattening). Pada umumnya industri fattening di indonesia dilakukan secara feedlot dengan pemberian makanan konsentrat berupa biji-bijian dalam jumlah besar dan ad libitum dengan lama penggemukan antara 90 – 180 hari.

Menurut Basuki (2000), diacu dalam Hafid (2005), tujuan pemeliharaan sapi sistem feedlot adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan sapi dikurangi biaya produksi yang terdiri dari biaya bibit (bakalan), pemeliharaan bakalan, biaya pakan, upah tenaga kerja, dll. Dalam biaya variabel, biaya pakan dapat mencapai 70 – 80 persen sehingga efisiensi penggunaan pakan penting diperhatikan dan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas karkas dan daging yang dihasilkan.

Pemeliharaan dengan sistem feedlot, sapi dipelihara dengan menggunakan konsentrat tinggi untuk meningkatkan produksi dan kualitas tinggi. Dalam fase penggemukan, pertumbuhan mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas daging. Semakin tinggi tingkat perlemakan yang melebihi permintaan pasar mengakibatkan rendahnya persentase daging yang dihasilkan, dan sebaliknya. Komposisi dan proporsi karkas sangat tergantung pada bangsa (breed), umur, jenis kelamin, dan makanan (Aberle et al., 2001).

2.3 Komposisi Karkas Sapi

Pengertian karkas sapi adalah bagian sapi setelah dipotong/dipisahkan dari kepala, kulit, kaki bagian bawah, dan jeroan. Penelitian Hafid (2005) yang berjudul Kajian Pertumbuhan dan Distribusi Daging serta Estimasi Produktivitas Karkas Sapi Hasil Penggemukan, bertujuan untuk mengkaji distribusi daging dan produktivitas karkas sapi potong. Objek penelitian yaitu Jenis sapi Australian Commercial Cross (ACC) dan Brahman Cross (BX) dengan mengklasifikasikan sex class (jenis kelamin), steer (jantan kastrasi), heifer (betina muda), cow (induk afkir).

Masih menurut Hafid (2005), komposisi karkas sangat penting dalam produksi sapi potong dan pemasarannya. Karkas memberi spesifikasi yang berbeda dalam komposisi daging, lemak, dan tulang serta distribusinya di dalam karkas. Suatu karkas mendekati produktifitas optimum jika komposisi jaringan dari potongan komersial memenuhi spesifikasi pasar. Ia juga menunjukkan bahwa bangsa sapi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan distribusi komponen karkas dan potongan komersial karkas, sedangkan kategori jenis kelamin berpengaruh nyata terhadap potongan chuck, cuberoll, silverside, topside, knuckle, dan flank. Estimasi geometri terhadap spesifikasi pasar tradisional dan pasar khusus juga menunjukkan perbedaan diantara cow, heifer, dan steer.

2.4 Penelitian Terdahulu Tentang Tataniaga

Penelitian yang dilakukan oleh Rustijarno (2006) mengenai potensi dan peluang pemasaran ternak sapi potong di Kecamatan Srandakan, menggunakan metode survei dan melakukan analisis secara deskriptif. Objek penelitian adalah peternak rakyat dengan skala rumahan dimana merupakan usaha yang cukup dominan bagi warga kecamatan setempat. Para peternak sepakat untuk membentuk kelompok tani agar mempermudah proses pemasaran dari ternak sapi yang diusahakan.

Dalam sistem pemasarannya, lembaga – lembaga yang terlibat adalah peternak, blantik, pedagang pengumpul, penjagal, dan pedagang daging, dengan pihak yang memegang peranan penting adalah blantik. Blantik merupakan pedagang perantara yang wilayah kerjanya meliputi tingkat dusun desa sampai

lintas kabupaten, sehingga memiliki posisi tawar yang kuat. Penjualan sapi terjadi langsung di kandang penggemukan dan dilakukan antara petani dan blantik dengan mekanisme yang telah disepakati. Sistem penentuan harga yang berlaku adalah dengan sistem taksiran harga dan tidak ada standarisasi harga. Keuntungan tataniaga menunjukkan bahwa kelompok ternak mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- per ekor ternak yang dijual kepada blantik. Blantik mendapatkan keuntungan sebesar 28,50 persen, pedagang pengumpul 17,10 persen, penjagal 29,65 persen, dan pedagang daging sebesar 24,75 persen untuk setiap unit sapi yang dipotong. Penjagal mendapatkan keuntungan terbesar dari hasil penjualan non karkas.

Penelitian Ratniati (2007) dengan judul Analisis Sistem Pemasaran Ternak Sapi Potong PT. Great Giant Livestock Company (GGLC) yang berlokasi di Lampung Tengah menganalisis saluran pemasaran, fungsi – fungsi pemasaran, struktur biaya, besar biaya, marjin pemasaran, R/C ratio, farmer’s share dan struktur, perilaku dan pelaksanaan pasar. Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian survei pada sistem pemasaran ternak sapi potong dari PT. GGLC hingga ke konsumen.

Metode pengumpulan data untuk analisis saluran pemasaran dan lembaga pemasaran dilakukan dengan pengambilan sampel, dimana wilayah yang dikaji adalah Bandar Lampung, Bogor, dan DKI Jakarta. Sedangkan sampel individu berjumlah 16 responden yang mewakili setiap lembaga yang terlibat yang terdiri dari pedagang penerima, pedagang pemotong/pengecer, agen, dan pedagang pemborong. Berdasarkan hasil pengamatan, pada wilayah Bandar Lampung terdapat 8 saluran pemasaran, wilayah Bogor terdapat 6 saluran pemasaran, dan wilayah Jakarta terdapat 5 saluran pemasaran. Margin pemasaran dihitung dengan satuan Rp/kg bobot hidup, sehingga tidak semua saluran dikaji nilai marginnya, karena saluran yang dihitung marginnya adalah saluran yang menggunakan satuan tersebut di tingkat produsen maupun di tingkat pengecer. Nilai farmer’s share pada pemasaran sapi cukup besar dengan rata – rata di setiap saluran diatas 90 persen, sehingga bagian yang didapat perusahaan cukup besar.

Sistem penentuan harga yang dilakukan produsen (PT. GGLC) sangat mempengaruhi pembentukan harga pada lembaga pemasaran berikutnya. PT.

GGLC melakukan sistem standarisasi harga (Rp/kg bobot hidup) berdasarkan klasifikasi ternak sapi berdasarkan umur dan jenis kelamin, dimana harga sapi pejantan lebih tinggi dibandingkan sapi betina. Hal tersebut berbeda dengan penelitian Rustijarno (2006) dimana penetuan harga dilakukan dengan sistem taksiran. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa posisi perusahaan berbeda dengan posisi peternak rakyat, dimana perusahaan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi di pasar.

Penelitian mengenai analisis tataniaga kambing PE di Jawa Tengah dilakukan oleh Permadi (2008). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur, perilaku, dan keragaan pasar, margin tataniaga, dan nilai farmer’s share pada tataniaga kambing PE. Lokasi penelitian adalah di Desa Pandanrejo dengan pertimbagan bahwa lokasi merupakan sentra budidaya kambing PE terbesar di Kabupaten Purworejo sehingga dengan harapan bahwa desa ini dapat mewakili kondisi yang sebenarnya dari desa – desa lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 pedagang, struktur pasar yang dihadapi penjual dan pembeli adalah pasar persaingan tidak sempurna sedangkan pasar yang dihadapi pedagang adalah persaingan monopolistik. Saluran pemasaran yang terbentuk secara umum terdiri atas 4 saluran yaitu : saluran I : peternak, pasar hewan, konsumen; saluran II : peternak, calo, pasar hewan, konsumen; saluran III : peternak, pasar hewan, supplier, konsumen; saluran IV : peternak, supplier, konsumen. Berbeda dengan Ratniati (2007), penjualan kambing dilakukan sistem grading / kelas yaitu grade A, B, C, dan D. Harga yang terbentuk otomatis berbeda – beda menurut sistem kelas/grade tersebut. Selain itu, usia juga mempengaruhi harga jual dari kambing PE tersebut. Nilai farmer’s share pada penelitian ini juga terbilang cukup tinggi dengan nilai minimal 80, 65 persen.

Penelitian Arifianto (2007) dengan judul Analisis Marjin Tataniaga dan Keterpaduan Pasar Daging Domba di Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Tujuan penelitian ini umunya sama dengan yang dilakukan oleh Ratniati (2007) dan Permadi (2008) yaitu mengidentifikasi pola saluran pemasaran, struktur dan perilaku pasar, dan menganalisis marjin tataniaga. Tetapi yang membedakan adalah peneliti juga melakukan analisis keterpaduan pasar antara pemasok dan

pasar pengecer daging domba dengan menggunaka data sekunder berupa peerkembangan harga rata – rata mingguan daging domba.

Penelitian ini dilakukan pada tiga pasar berbeda yang terdiri dari pasar pemasok (PTR) dan dua pasar pengecer. Pemilihan responden dilakukan dengan metode sensus di tiap – tiap lokasi pasar, yaitu pedagang pemasok, pedagang besar, dan pedagang pengecer sehingga didapat 9 orang pemasok, 18 orang pedagang besar, dan 24 pedagang pengecer. Saluran pemasaran yang terbentuk dibedakan menjadi dua menurut daerah, dengan pola saluran mirip antar keduanya yaitu Pedagang pemasok - pedagang besar - pedagang pengecer - konsumen. Dari hasil perhitungan marjin tataniaga, diketahui bahwa sebaran marjin kurang merata.

Penelitian mengenai analisis sistem tataniaga beras pandan wangi di Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dilakukan oleh Anniro (2009) yang bertujuan menganalisis lembaga dan fungsi tataniaga, mengidentifikasi saluran tataniaga dan menganalisis margin tataniaga, farmer’s share, rasio keuntungan dan biaya dan struktur pasar sistem tataniaga beras pandan wangi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) karena Kecamatan Warungkondang merupakan daerah sentra produksi beras pandan wangi.

Berdasarkan penelusuran terhadap lembaga tataniaga dengan teknik snowball sampling, berhasil diidentifikasi 7 lembaga tataniaga dan terdapat 16 saluran tataniaga. Dalam sistem tataniaga beras pandan wangi, terjadi perubahan bentuk pada komoditi dimana produk yang dihasilkan petani berbeda dengan yang diterima konsumen akhir. Petani menjual dalam bentuk malai kering hasil panen, sedangkan konsumen akhir membeli dalam bentuk beras. Proses pengolahan dari malai kering sehingga menjadi beras siap pakai dilakukan oleh lembaga tataniaga yaitu penggilingan dan pabrik beras. Sehingga tengkulak yang membeli hasil panen dari petani harus menjual hasil panen tersebut ke penggilingan atau pabrik beras, tetapi terdapat tengkulak yang menggunakan penggilingan sebagai jasa pengolahan saja. Di samping kedua lembaga tersebut, juga terdapat Gapoktan yang juga melakukan fungsi pengolahan tersebut.

Dalam melakukan penghitungan margin tataniaga, Anniro (2009) mensetarakan struktur biaya dengan satuan harga beras siap pakai, sehingga harga dalam bentuk gabah atau malai kering dikonversikan dalam satuan harga beras siap pakai. Analisis struktur pasar dilakukan dengan membagi struktur pasar per lembaga tataniaga dan ditinjau dari sudut pandang lembaga sebagai penjual dan lembaga sebagai pembeli.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 3.1.1 Konsep Tataniaga

Menurut Hanafiah dan Saefudin (2006), istilah tataniaga dan pemasaran merupakan terjemahan dari marketing, selanjutnya tataniaga dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan bergeraknya barang-barang dan jasa dari produsen sampai konsumen. Dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari tataniaga adalah menempatkan barang-barang dan jasa ke tangan konsumen akhir.

Mccharty dan Perceaunt Jr. (1986) dalam Sudiyono (2002) membagi pemasaran menjadi dua, yaitu pemasaran-makro (macro-marketing) dan pemasaran mikro (micro-marketing). Pemasaran mikro adalah kenampakan dari aktivitas – aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan mengantisipasi kebutuhan konsumen atau pelanggan dengan cara mengendalikan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pelanggan. Pemasaran makro merupakan proses sosial dimana terjadi pengaturan arus barang dan jasa ekonomis dari produsen dan konsumen melalui interaksi penawaran dan permintaan secara efektif dengan harapan mencapai tujuan masyarakat.

Menurut Dahl dan Hammond (1977), tataniaga merupakan rangkaian tahapan fungsi yang dibutuhkan untuk mengubah dan membentuk input atau produk mulai dari titik produsen sampai konsumen akhir. Serangkaian fungsi tersebut terdiri atas proses produksi, pengumpulan, pengolahan, dan penyaluran oleh pedagang grosir, pedagang pengecer, sampai konsumen.

Sedangkan menurut Kohls dan Uhls (1985), tataniaga merupakan suatu peragaan dari semua aktivitas bisnis dalam aliran barang dan jasa mulai dari titik produksi sampai konsumen akhir. Ada dua kelompok yang berbeda kepentingan dalam memandang tataniaga. Konsumen yang ingin mendapatkan harga yang rendah dan produsen yang ingin memperoleh penerimaan yang besar atas penjualan produk.

3.1.2 Konsep Saluran dan Lembaga Tataniaga

Saluran tataniaga adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Sebuah saluran tataniaga melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hal itu mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan pemilikan yang memisahkan barang atau jasa dari orang – orang yang membutuhkan atau menginginkannya.

Menurut Hanafiah dan Saefudin (2006), saluran tataniaga terdiri dari pedagang perantara yang membeli dan menjual barang dengan tidak memperdulikan apakah mereka memiliki barang dagangan atau hanya bertindak sebagai agen dari pemilik barang. Panjang atau pendeknya saluran tataniaga yang dilalui oleh suatu komoditi bergantung pada beberapan faktor, yaitu :

1. Jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh jarak antara produsen dan konsumen biasanya makin panjang saluran yang ditempuh oleh komoditi tersebut.

2. Sifat produk. Produk yang cepat atau mudah rusak harus segera diterima konsumen, sehingga menghendaki saluran yang pendek dan cepat.

3. Skala produksi. Jika produksi berlangsung dalam ukuran – ukran kecil maka jumlah produk yang dihasilkan berukuran kecil, sehingga akan tidak menguntungkan bila produsen langsung menjual ke pasar. Hal ini berarti membutuhkan kehadiran pedagang perantara dan saluran yang akan dilalui komoditi akan cenderung panjang.

4. Posisi keuangan pengusaha. Produsen yang posisi keuangannya kuat cenderung untuk memperpendek saluran tataniaga karena akan dapat melakukan fungsi tataniaga lebih banyak dibandingkan dengan pedagang yang posisi keuangannya lemah. Dengan kata lain, pedagang yang memiliki modal kuat cenderung memperpendek saluran tataniaga.

Dalam prosesnya, dalam tataniaga terdapat berbagai pelaku ekonomi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, keterlibatan ini dilakukan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tataniaga. Menurut Hanafiah dan Saefudin (2006), lembaga tataniaga adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tataniaga dengan mana barang-barang bergerak dari pihak produsen sampai

pihak konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi tataniaga adalah termasuk dalam bagian lembaga tataniaga, baik itu bentuknya kelompok ataupun perorangan.

Menurut Sudiyono (2001), lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran ini adalah lembaga yang akan menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Aliran produk pertanian dari produsen ke konsumen akhir disertai peningkatan nilai guna komoditi-komoditi pertanian akan ada apabila lembaga pemasaran ini menjalankan fungsi-fungsi pemasarannya.

3.1.3 Konsep Fungsi Tataniaga

Menurut Kohls dan Uhl (1985), fungsi tataniaga dikelompokan menjadi 3 fungsi utama yaitu : (1) fungsi pertukaran; (2) fungsi fisik; (3) fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran merupakan kegiatan untuk memperlancar pemindahan hak milik atas barang dan jasa dari penjual kepada pembeli. Adapun fungsi pertukaran terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian. Kegiatan fungsi penjualan ini diperlukan untuk mencari tempat dan waktu yang tepat untuk melakukan penjualan barang dan jasa sesuai dengan yang diinginkan konsumen baik dilihat dari jumlah, bentuk, dan mutunya. Sedangkan kegiatan fungsi pembelian diperlukan untuk menentukan jenis barang yang akan dibeli yang sesuai dengan kebutuhan baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk kebutuhan produksi dengan cara menentukan jenis, jumlah, kualitas, tempat pembelian serta cara pembelian barang atau jasa yang akan dibeli.

Fungsi fisik merupakan seluruh kegiatan yang langsung berhubungan dengan barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, kegunaan bentuk, dan kegunaan waktu. Fungsi – fungsi fisik dari tataniaga yaitu fungsi penyimpanan yang bertujuan agar komoditas selalu tersedia pada saat dibutuhkan, fungsi pengangkutan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa di daerah konsumen sesuai dengan permintaan, dan fungsi pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang yang bersangkutan baik dalam

rangka memperkuat daya tahan barang tersebut maupun dalam rangka peningkatan nilainya.

Fungsi fasilitas adalah segala kegiatan yang memperlancar kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen. Fungsi fasilitas terdiri dari empat fungsi utama, yaitu: (1) fungsi standarisasi dan grading, dimana standarisasi merupakan suatu ukuran atau penentuan mutu suatu barang dengan menggunakan berbagai ukuran atau kriteria tertentu, sedangkan grading adalah tindakan mengklasifikasikan hasil – hasil pertanian menurut suatu standarisasi yang diinginkan sehingga kelompok barang yang terkumpul sudah menurutsatu ukuran standar; (2) fungsi pembiayaan adalah penyediaan biaya untuk keperluan selama proses pemasaran dan juga kegiatan pengelolaan biaya tersebut; (3) fungsi penanggungan resiko, merupakan penanggungan resiko terhadap kemungkinan kehilangan selama proses tataniaga akibat resiko fisik maupun resiko ekonomi atau pasar; (4) fungsi informasi pasar, fungsi ini meliputi kegiatan pengumpulan informasi pasar serta menafsirkan data informasi pasar tersebut.

3.1.4 Konsep Margin Tataniaga

Margin tataniaga merupakan perbedaan harga atau selisih harga yang dibayar konsumen akhir dengan harga yang diterima produsen. Dapat dikatakan pula sebagai nilai dari jasa – jasa pelaksanaan kegiatan tataniaga sejak dari tingkat produsen hingga tingkat konsumen akhir. Kohls dan Uhl (1985) mendefinisikan margin tataniaga sebagai bagian dari harga konsumen yang tersebar pada setiap lembaga tataniaga yang terlibat.

Menurut Sudiyono (2002), dalam teori harga dianggap produsen bertemu langsung dengan konsumen, sehingga harga pasar yang terbentuk merupakan perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Realita tataniaga pertanian sangat jauh dari anggapan ini, sebab komoditi pertanian yang diproduksi di daerah sentra produksi akan dikonsumsi oleh konsumen akhir setelah menempuh jarak yang sangat jauh, antar kabupaten, antar propinsi, antar Negara, bahkan antar benua, baik komoditi pertanian segar maupun olahan. Dengan demikian sebenarnya jarang sekali produsen melakukan transaksi secara langsung dengan konsumen akhir. Oleh karena itu digunakan konsep margin tataniaga.

Menurut Dally (1958) dalam Sudiyono (2002), margin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani. Menurut Dahl dan Hammond (1977), margin tataniaga adalah perbedaan harga antara harga di tingkat petani ( ) dengan harga di tingkat pengecer ( ), dimana margin tataniaga tersebut ditunjukkan oleh perbedaan atau jarak vertikal antara kurva permintaan atau kurva penawaran. Dari beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komponen margin pemasaran terdiri dari berbagai biaya yang dikeluarkan oleh lembaga-lemabaga tataniaga dalam melaksanakan fungsi tataniaga yang dijalankannya dan keuntungan yang diperoleh lembaga tataniaga.

Keterangan :

Pr = Harga di tingkat pengecer Pf = Harga di tingkat petani

Sr = Penawaran di tingkat pengecer Sf = Penawaran di tingkat petani Dr = Permintaan di tingkat pengecer Df = Permintaan di tingkat petani Qr.f = Jumlah Barang

(Pr – Pf) = Margin tataniaga (Pr – Pf)Q = Nilai margin tataniaga

Gambar 1. Margin Tataniaga

Sumber : Dahl dan Hammond (1977) ! Pf ! Pr P Sr Sf Df Dr Pr Pf Qr.f Q

Perpotongan antara kurva permintaan tingkat petani (Df) dengan kurva penawaran tingkat petani (Sf) membentuk suatu titik yang merupakan harga pada tingkat petani, yaitu harga pada tingkat Pf. Dalam artian bahwa harga tersebut (Pf) merupakan harga riil yang diterima oleh petani untuk pembayaran hasil panen usahataninya. Perpotongan antara kurva permintaan tingkat pengecer (Dr) dengan kurva penawaran tingkat pengecer (Sr) membentuk suatu titik yang merupakan harga pada tingkat pengecer, yaitu harga pada tingkat Pr. Dengan kata lain, harga yang terbentuk (Pr) merupakan harga riil yang harus dibayarkan oleh konsumen akhir untuk memperoleh produk tersebut.

Selisih antara tingkat harga yang diterima oleh petani (Pf) dengan harga yang harus dibayarkan konsumen akhir (Pr) adalah margin tataniaga. Margin tataniaga yang terbentuk ini adalah cakupan total dari keuntungan yang diterima oleh seluruh lembaga tataniaga dan biaya pemasaran yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tataniaga. Biaya pemasaran yang terbentuk merupakan sebuah biaya yang dikeluarkan dalam usaha-usaha untuk memberikan nilai tambah pada produk yang diperdagangkan, maupun biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk memberikan kegunaan tempat kepada produk yang diperdagangkan.

3.1.5 Konsep Farmer’s Share

Farmer’s Share merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menetukan efisiensi tataniaga yang dilihat dari sisi pendapatan produsen. Kohls dan Uhls (1985) mendefinisikan farmer’s Share sebagai persentase harga yang diterima oleh petani sebagai imbalan dari kegiatan usahatani yang dilakukannya dalam menghasilkan produk.

Farmer’s Share berhubungan negatif dengan marjin tataniaga. Farmer’s Share dapat dipengaruhi oleh tingkat pengolahan, keawetan produk, ukuran produk, jumlah produk, dan biaya transportasi (Kohls dan Uhls, 1985). Nilai farmer’s Share ditentukan oleh rasio harga yang diterima petani / produsen (Pf) dan harga dibayarkan oleh konsumen (Pr) yang dinyatakan dalam persentase.

Farmer’s Share sering digunakan sebagai indikator dalam mengukur kinerja suatu sistem tataniaga, tetapi farmer’s share yang tinggi tidak mutlak

menunjukkan bahwa pemasaran berjalan dengan efisien. Hal ini berkaitan dengan besar kecilnya manfaat yang ditambahkan pada produk (value added) yang dilakukan lembaga perantara atau pengolahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Faktor yang penting diperhatikan adalah bukan besar kecilnya share, melainkan total penerimaan yang didapat oleh produsen dari hasil penjualan produk mereka.

3.1.6 Konsep Struktur Pasar

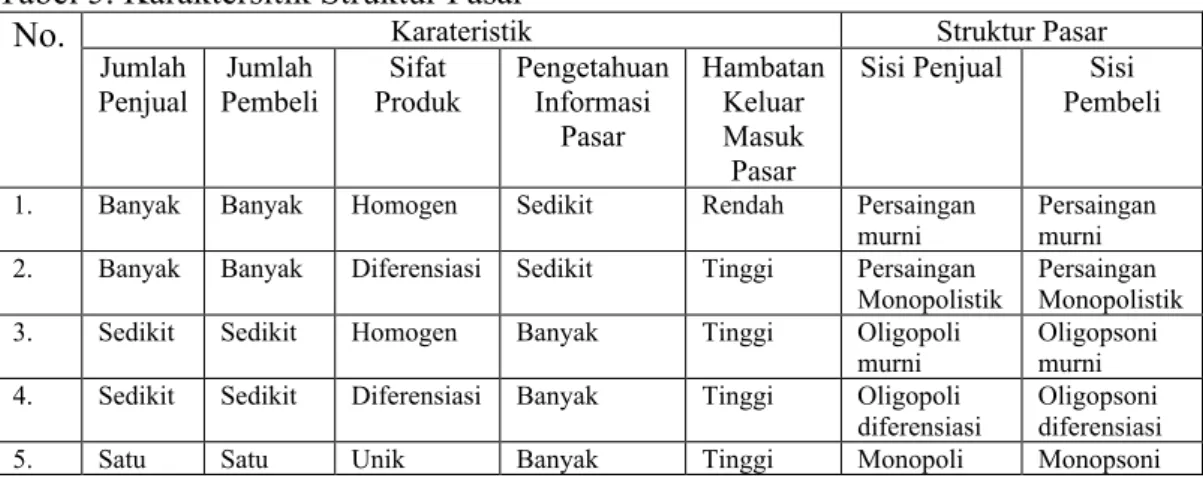

Menurut Dahl dan Hammond (1977), struktur pasar menggambarkan fisik dari industri atau pasar. Empat faktor penentu dari karakteristik struktur pasar yaitu (1) jumlah atau ukuran perusahaan di dalam pasar, (2) kondisi atau keadaan produk yang diperjualbelikan, (3) hambatan keluar masuk pasar bagi pelaku tataniaga, (4) tingkat informasi yang dimiliki partisipan (penjual dan pembeli) dalam tataniaga, misalnya biaya, harga dan kondisi pasar antara partisipan.

Berdasarkan strukturnya, pasar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pasar bersaing sempurna dan tidak bersaing sempurna (Kotler, 2003). Pasar dapat digolongkan ke dalam struktur pasar bersaing sempurna jika memenuhi cri – ciri antara lain : terdapat banyak penjual dan pembeli, harga ditentukan melalui mekanisme pasar, baik penjual dan pembeli bertindak sebagai price taker, produk homogen dan penjual maupun pembeli bebas keluar masuk pasar.

Menurut Dahl dan Hammond (1977), pasar tidak bersaing sempurna dapat dilihat dari dua sisi yaitu konsumen dan produsen. Dari sisi pembeli terdiri atas pasar persaingan monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni, sedangkan dari sisi produsen terdiri atas persaingan monopolistik, monopoli, duopoli, oligopoli, dan sebagainya. Karakteristik masing – masing struktur pasar dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Karaktersitik Struktur Pasar

Karateristik Struktur Pasar

No.

Jumlah

Penjual Pembeli Jumlah Produk Sifat Pengetahuan Informasi Pasar

Hambatan Keluar Masuk Pasar

Sisi Penjual Sisi Pembeli

1. Banyak Banyak Homogen Sedikit Rendah Persaingan murni

Persaingan murni 2. Banyak Banyak Diferensiasi Sedikit Tinggi Persaingan

Monopolistik

Persaingan Monopolistik 3. Sedikit Sedikit Homogen Banyak Tinggi Oligopoli

murni Oligopsoni murni 4. Sedikit Sedikit Diferensiasi Banyak Tinggi Oligopoli

diferensiasi Oligopsoni diferensiasi 5. Satu Satu Unik Banyak Tinggi Monopoli Monopsoni Sumber : Dahl dan Hammond, 1977

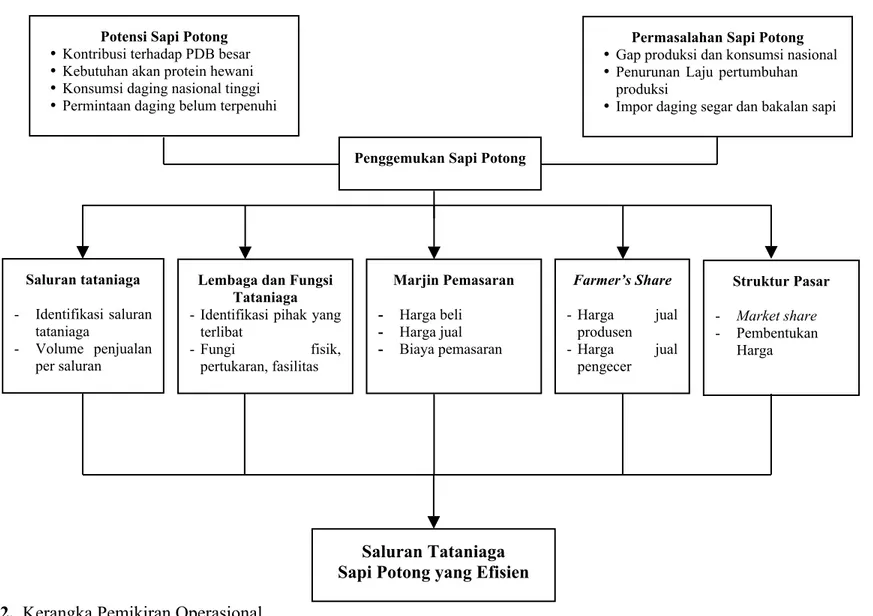

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional

Subsektor peternakan ikut berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan akan protein hewani, khususnya daging sapi. Daging sapi merupakan kebutuhan kedua terbesar setelah daging ayam yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Daging sapi juga menjadi penyumbang daging terbesar dari kelompok ruminansia terhadap total permintaan masyarakat akan daging. Pemerintah juga telah mengupayakan program swasembada daging pada tahun 2010 dengan target kebutuhan daging sapi bagi masyarakat sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri minimal sebesar 90 persen.

Namun tingginya peningkatan konsumsi daging sapi tidak dikuti oleh laju produksi sapi potong yang tinggi sehingga saat ini terjadi gap yang cukup besar, dimana konsumsi secara nasional jauh lebih tinggi dari produksi nasional. Nilai gap antara konsumsi dan produksi pada tahun 2008 mencapai angka 39,2 ribu ton. Hal tersebut menyebabkan pemerintah melakukan impor daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging. Salah satu cara dalam mengatasi gap tersebut disamping impor yang dilakukan pemerintah, adalah dari sektor swasta. Peran tersebut adalah dengan melakukan usaha penggemukan sapi dengan sistem feedlot yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.

PT. Kariyana Gita Utama (KGU) merupakan perusahaan pelopor di bidang penggemukan sapi potong (feedlot) di Indonesia, dimana perusahaan telah lama dan berhasil membentuk pola tataniaga serta berkerja sama dengan lembaga tataniaga yang turut menyalurkan produk yaitu sapi potong. Saat ini PT. KGU

menyalurkan kebutuhan konsumen akan ternak sapi potong untuk wilayah Sukabumi, Bogor, Cibinong, Cianjur, Bandung, dan Jakarta. Dengan kapasitas yang dimiliki PT. KGU dan kondisi pasar saat ini, dimana terjadi gap antara konsumsi dan produksi, perusahaan seharusnya memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dalam pasar sapi potong. Dengan kekuatan yang dimiliki tersebut, menarik untuk dikaji apakah hal tersebut berpengaruh terhadap pola pemasaran dan perilaku pasar yang terbentuk.

Dalam memahami sistem tataniaga sapi potong di Indonesia, maka dilakukan analisis tataniaga sapi potong di PT. KGU, Cicurug, Sukabumi. Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis sistem tataniaga ini adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis pola saluran tataniaga yang dilalui sapi potong dari perusahaan hingga ke konsumen yaitu di level pedagang pengecer. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap lembaga tataniaga yang terlibat dalam setiap saluran tataniaga tersebut berserta fungi – fungsi tataniaga yang dilakukan. Struktur pasar sapi potong dapat dilihat dari struktur pasar yang terbentuk pada setiap tingkat lembaga tataniaga dalam saluran tataniaga. Perilaku pasar dapat dianalisis dari pola tingkah laku dari lembaga tataniaga khususnya dalam praktek pembelian dan penjualan, sistem penentuan harga, sistem pembayaran, dan kerjasama antar lembaga tataniaga.

Efisiensi tataniaga dapat diukur dari sebaran biaya dan harga pada setiap tingkat lembaga tataniaga dalam setiap pola saluran tataniaga, dimana efisiensi tataniaga ini sangat dipengaruhi oleh struktur dan perilaku pasar yang terbentuk. Analisis efisiensi sistem tataniaga dilakukan secara kuantitatif. Pendekatan analisis efisiensi tataniaga dengan menggunakan marjin tataniaga, bagian harga yang diterima perusahaan, dan rasio keuntungan biaya. Secara ringkas kerangka pemikiran operasional dapat dilihat pada Gambar 2.

Lembaga dan Fungsi Tataniaga

- Identifikasi pihak yang terlibat - Fungi fisik, pertukaran, fasilitas Struktur Pasar - Market share - Pembentukan Harga Saluran tataniaga - Identifikasi saluran tataniaga - Volume penjualan per saluran Marjin Pemasaran - Harga beli - Harga jual - Biaya pemasaran Farmer’s Share - Harga jual produsen - Harga jual pengecer Saluran Tataniaga Sapi Potong yang Efisien

Potensi Sapi Potong

• Kontribusi terhadap PDB besar • Kebutuhan akan protein hewani • Konsumsi daging nasional tinggi • Permintaan daging belum terpenuhi

Permasalahan Sapi Potong

• Gap produksi dan konsumsi nasional • Penurunan Laju pertumbuhan

produksi

• Impor daging segar dan bakalan sapi

Penggemukan Sapi Potong

IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kariyana Gita Utama (KGU) yang berlokasi di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa PT. KGU merupakan perusahaan pelopor dan terlama di Indonesia yang bergerak di usaha penggemukan sapi (feedlot) yang telah berjalan selama 23 tahun hingga saat ini dan memiliki proporsi kapasitas produksi yang cukup besar di Jawa Barat, yaitu dengan kapasitas 5.500 ekor dan rata – rata penjualan per bulan pada tahun 2009 sebanyak 1.226 ekor. Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Oktober hingga Desember 2009.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari setiap lembaga yang terlibat dalam tataniaga sapi potong mulai dari perusahaan, pedagang perantara, rumah potong hewan (RPH) hingga konsumen akhir yaitu ditingkat pengecer. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui catatan dan laporan perusahaan, informasi – informasi yang dimiliki oleh lembaga – lembaga tataniaga, instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan, dan studi literatur terkait.

4.3 Metode Pengumpulan Data

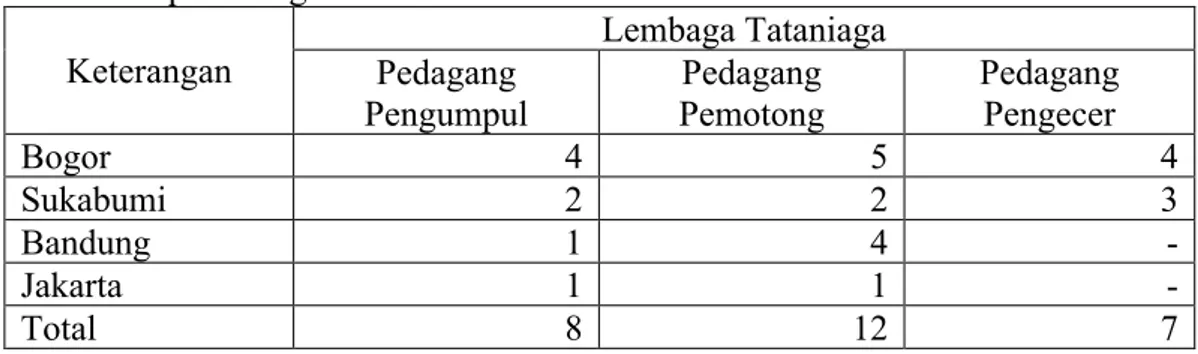

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah berupa observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner terhadap 27 responden yang terdiri dari pedagang pengumpul, pedagang pemotong, dan pedagang pengecer pada setiap wilayah pemasaran PT. KGU (Tabel 6). Pengumpulan data menggunakan teknik snowball sampling dari PT. KGU, pedagang pengumpul, pedagang pemotong hingga ke konsumen akhir di tingkat pengecer dengan tujuan tidak adanya saluran tataniaga yang terputus.

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati, memahami, dan menganalisis kondisi perusahaan, pedagang, rumah potong hewan (RPH), dan pedagang pengecer. Wawancara dilakukan kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu PT. KGU, pedagang pengumpul, pedagang pemotong, dan pedagang pengecer. Sedangkan kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini dan ditujukan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 6. Jumlah Pedagang per Lembaga Tataniaga di Setiap Wilayah Penelitian Sapi Potong PT. KGU

Lembaga Tataniaga Keterangan Pedagang Pengumpul Pedagang Pemotong Pedagang Pengecer Bogor 4 5 4 Sukabumi 2 2 3 Bandung 1 4 - Jakarta 1 1 - Total 8 12 7

4.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif dijabarkan secara deskriptif yaitu mengenai gambaran umum dan kondisi perusahaan, menganalisis saluran tataniaga dan fungsi tataniaga serta struktur dan perilaku pasar. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk menganalisis marjin tataniaga, producer share, dan rasio keuntungan-biaya. Pengolahan data analisis kuantitatif menggunakan Microsoft Excel dan sistem tabulasi data.

4.4.1 Analisis Saluran Tataniaga

Analisis ini digunakan untuk mengetahui saluran tataniaga yang dilalui oleh komoditas sapi potong dari produsen sampai pasar pengecer. Dari analisis saluran tataniaga ini dapat diketahui berapa banyak jumlah lembaga tataniaga yang terlibat dalam tataniaga penggemukan sapi potong tersebut. Selain itu juga dapat diketahui pola saluran tataniaga yang terjadi berdasarkan pelaku tataniaga yang terlibat dalam penyaluran sapi potong tersebut.