BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri atas empat bagian utama yaitu tinjauan pustaka, kerangka teori, penelitian terdahulu dan kerangka pikir. Tinjauan pustaka merupakan konsep dasar tentang teori-teori para ahli yang digunakan dalam penelitan. Teori-teori ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis data dan menjawab masalah penelitian, meliputi teori LFS (Halliday), teori penerjemahan (Larson, Newmark dan Nababan) serta kerangka konsep kohesi bahasa Inggris Halliday dan Hasan (1976)

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF)

Teori terjemahan dapat diintegrasikan dengan teori-teori yang berkembang dalam ilmu bahasa. Salah satu teori yang dapat diintegrasikan dalam teori penerjemahan adalah teori LSF yang diperkenalkan oleh Halliday. Penelitian ini berlandaskan pada teori LSF oleh Halliday (1985; 1994; 2004) dan dengan kerangka konsep teori kohesi bahasa Inggris oleh Halliday dan Hasan (1976), serta teori terjemahan oleh Larson (1984), Newmark (1998) dan Nababan (2012).

Teori LSF diperkenalkan oleh Professor M.A.K Halliday dalam buku An Introduction to Functional Grammar. Menurut teori ini bahasa adalah sistem, fungsi bahasa membuat makna, bahasa adalah sistem semiotik sosial, penggunaan bahasa adalah kontekstual serta bahasa adalah fungsional (Halliday, 2004:20-30).

sebagi unit dasar untuk menginterpretasikan makna (Halliday & Martin, 1993; Halliday, 1994). Dengan konsep ini, LSF memandang tata bahasa sebagai realisasi wacana dan tata bahasa fungsional dan secara alamiah berkaitan dengan semantik teksnya. Fungsi bahasa untuk membuat makna (Halliday, 1994; Halliday & Martin, 1993). Pendapat ini didasari oleh Hasan (1996:14) yang menganggap bahasa sebagai a shaper of reality for those who use it. Dengan konsep dasar ini, LSF melihat makna sebagai pilihan, sebagai alternatif yang dipakai oleh penuturnya ketika berbahasa. Halliday (1994a:xxvi) mengatakan bahwa SFL sees meaning as choice, which is not a conscious decision made in real time but a set of possible alternatives.

Bahasa merupakan sistem semiotik sosial (social semiotic). Konsep semiotik sosial dalam LSF merupakan proses memaknai, tidak hanya makna yang dipahami lewat bahasa, tetapi juga makna yang dipahami melalui kejadian atau tindakan dalam masyarakat. LSF sangat memperhatikan bubungan antara teks dengan konteks sosial (Halliday, 1975; Eggins, 1995; Hasan, 1996). Dalam hal ini, Halliday & Martin (1993: 22-23) menyatakan bahwa SFL looks for solidarity relationships between texts and the social practices they realize. LSF menganggap bahwa konteks bersifat kritis terhadap makna dalam kejadian linguistik apa pun, bahasa apa pun. Menurut Halliday & Martin bahasa yang ditulis atau yang dikatakan sangat tergantung kepada topik, kapan dan dalam kesempatan apa (Eggins, 2004:7).

Halliday dan Hasan (1985:29) menyatakan bahwa metafungsi bahasa adalah fungsi bahasa dalam pemakaian bahasa oleh penutur bahasa. Ada tiga jenis fungsi bahasa dalam kehidupan manusia yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal dan fungsi tekstual. Fungsi ideasional adalah fungsi bahasa untuk memaparkan pengalaman. Fungsi interpresonal adalah fungsi bahasa untuk mempertukarkan pengalaman. Dan fungsi tekstual adalah fungsi bahasa untuk merangkaikan pengalaman sehingga menciptakan wacana yang utuh, berkesinambungan, kohesif dan koheren. Penelitian ini difokuskan pada metafungsi bahasa yang ketiga yaitu fungsi tekstual (textual function) dalam menganalisis teks terjemahan.

2.2.1.1 Matafungsi Bahasa

Bahasa dari sudut pandang Halliday merupakan sumber untuk mengungkapkan makna. Makna Metafungsi bahasa adalah makna yang mengandung tiga fungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan fungsi, oleh karena itu ketiganya disebut metafungsi. Dalam satu klausa pasti terdapat ketiga fungsi tersebut (Halliday & Matthiesen, 2004:7-8). Masing-masing fungsi tersebut memiliki peranan dalam setiap interaksi antarpemakai bahasa. Penutur biasanya menggunakan bahasa untuk memaparkan pengalaman (ideational function), untuk mempertukarkan pengalaman (interpersonal function) dan untuk merangkaikan pengalaman (textual function) (Halliday, 1975; Christie & Unsworth, 2000; Bloor & Bloor, 1995). Dan fungsi tekstual merupakan fungsi ketiga dari metafungsi bahasa terkait dengan penelitian ini.

dalamnya. Dengan kata lain, fungsi ini membuat bahasa atau teks relevan secara internal ke dalam bahasa itu sendiri demikian juga secara eksternal kepada konteks atau situasi di mana bahasa itu digunakan. Fungsi ini memberi kemampuan kepada seseorang untuk membedakan sebuah teks sebagai bahasa yang didukung secara fungsional dan kontekstual dan pada sisi yang lain dari yang bukan teks sebagai bahasa terpisah dari yang lain. Setiap fungsi bahasa berinteraksi dengan konteks (field, tenor dan mode) dan mempunyai tata bahasa berbeda (Halliday, 1975; Eggins, 1994; Martin, 1997).

2.2.1.2 Teks dan Konteks

Halliday dan Hasan (1976:1) mengatakan bahwa teks sebagai a unit of language in use; it may be spoken or written, prose or verse, dialogue or monologue. Hal ini berarti teks merupakan pemakaian bahasa, baik lisan maupun tulisan dalam bentuk prosa maupun puisi, dan dalam bentuk dialog maupun monolog dan membentuk satu kesatuan gagasan.

Lebih lanjut Halliday dan Hasan menambahkan bahwa teks (1976:1) sebagai a unit of language in use. It is not a grammatical unit, like a clause or a sentence; and it is not defined by its size. Hal ini berarti teks sebagai unit bahasa dalam pemakaian. Sebuah teks digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Misalnya, sebuah frasa, apabila frasa tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan maka dapat dikatakan sebagai teks. Sebaliknya, apabila ribuan atau ratusan kalimat tidak mampu menyampaikan pesan tertentu maka dapat dikatakan bukan merupakan teks. Teks merupakan satu kesatuan bahasa yang lengkap secara sosial dan kontekstual (Kress, 1993:24), dan dalam bentuk bahasa lisan maupun tertulis (Eggins, 2004:5).

konteks dengan mengukuhkan tiga aspek dalam situasi yang mempunyai dampak terhadap penggunaan bahasa, yakni (1) field (topik) yaitu what (apa yang dibicarakan dalam interaksi), (2) pelibat (tenor) yaitu who (siapa yang terkait atau terlibat dalam interaksi) dan (3) cara (mode) yaitu how (bagaimana interaksi dilakukan. (Halliday 1976; 1985; Halliday & Martin, 1993; Hasan, 1996; Martin, 1997). Selain konteks bahasa, ada dua konteks lainnya yaitu konteks sosial dan konteks ideologi.

2.2.1.3 Klausa Simpleks dan Klausa Kompleks

Dalam teori LSF klausa merupakan komponen bahasa terlengkap dan sempurna. Hal ini disebabkan karena satuan klausa terkandung tiga makna metafungsi bahasa yaitu bahwa setiap klausa mengandung fungsi ideasional, interpersona, dan tekstual. Hal ini senada dengan pendapat Halliday (1981:42) bahwa “a clause in English is the simultaneous realization of ideational, interpersonal and textual meanings.” Klausa dalam Bahasa Inggris merupakan realisasi ideasional, interpersonal, dan tekstual.

Istilah klausa yang digunakan dalam tatabahasa formal berbeda dengan klausa yang digunakan LSF. LSF mengistilahkan klausa sama dengan kalimat dalam tatabahasa formal. Menurut Eggins (2004: 255-256) istilah klausa sebagai klausa simpleks yang berarti setara dengan kalimat simpel/ sederhana dalam tatabahasa formal dan klausa kompleks setara dengan kalimat majemuk dan kalimat kompleks.

Klausa simpleks adalah klausa yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Contoh:

(1) Maka Patēh Gajah Mada pun menyembah Raja ahmad.

Verba utama dari contoh (1) dan (2) adalah menyembah. Verba membunuh di dalam tanda kurung bukan verba utama. Pada dasarnya, verba membunuh dapat dibuang dan hanya merupakan penjelas nomina yang ada di depannya.

Klausa kompleks adalah klausa yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Contoh:

(3) Maka Tuan Puteri itu menyurohkan hulubalangnya yang bernama Tun Perpatēh ( ﻦﻴﺟ ) Jena kepada segala negeri akan menuliskan rupa segala anak raja-raja yang pada segala negeri serta membawa kertas sapeti dan dawat s.kuchi ( ﻲﺠﻮﻜﺴ ) dan kalam saberkas.

(4) Maka Tun Perpatēh Jēna pun berlengkaplah ia dengan sabuah perahu, lalulah ia berlayar daripada suatu negeri kepada suatu negeri serta menuliskan rupa anak raja-raja yang di dalam negeri itu.

Dari contoh klausa kompleks di atas menunjukkan rangkaian dua klausa atau lebih dengan konjungsi sebagai alat perangkainnya. Pada contoh (3), (4) konjungsi yang digunakan adalah serta. Keberadaan konjungsi pada sebuah klausa dapat menyebabkan klausa tersebut menjadi kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu gagasan. Kalimat kompleks akan mempengaruhi pembaca dalam memahami teks.

2.2.1.4 Kohesi

it as text. Hal ini berarti kohesi sebagai konsep makna; kohesi mengacu pada hubungan makna dalam sebuah teks. Lebih lanjut mereka (1976:4) menambahkan bahwa

Cohesion occurs where the INTERPRETATION of some element in the discourse is dependent on that of another. The one PRESUPPOSES the other, in the sense that it cannot be effectively decoded except by recourse to it. When this happens, a relation of cohesion is set up, and the two elements, the presupposing and the presupposed, are thereby at least potentially integrated into a text

Hal ini berarti kohesi terjadi tergantung pada hubungan sebuah elemen dalam teks terhadap elemen lain. Satu elemen mempersyaratkan elemen yang lain, dalam arti elemen itu tidak dapat dipahami tanpa bantuan elemen lain. Dua elemen dalam teks yang berelasi secara kohesif masing-masing disebut dengan elemen yang mempersyaratkan (presupposing) dan elemen yang dipersyaratkan (presupposed).

Kemudian Saragih (2006:23) menambahkan bahwa satu unit pengalaman dalam klausa dapat dihubungkan dengan klausa lain sebagai hubungan makna. Hubungan ini membentuk satu kesatuan yang disebut kohesi. Kohesi adalah ciri suatu teks. Kohesi terbentuk dengan tautan makna antarklausa. Pautan makna antar klausa membentuk satu kesatuan yang disebut teks atau wacana. Tautan dalam teks akan semakin padu, jika semakin banyak alat kohesi yang digunakan. Dengan kata lain, teks yang padu ditandai dengan adanya alat kohesi yang digunakan. Tautan ini direalisasikan oleh dua alat kohesi (cohesive devices), yaitu kohesi grammatikal dan kohesi leksikal.

grammatikal maupun dari segi tingkat leksikal tertentu. Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang baik, seorang penulis akan dapat menghasilkan wacana yang baik. Di dalam penerjemahan, penerjemahan perlu menyesuaikan alat kohesi, karena setiap bahasa mempunyai sarana kohesifnya masing-masing dan cara menggunakan alat kohesi tersebut

2.2.1.5 Kohesi Grammatikal

Halliday dan Hasan (1976:6-7) menjelaskan bahwa kohesi Grammatikal (Grammatical Cohesion)

adalah kepaduan bentuk sesuai dengan tata bahasa. Kohesi jenis ini ditandai dengan adanya referensi (pronomina, demonstrative, comparative), substitusi (nominal, verbal, dan clausal), elipsis (nominal, verbal, dan clausal) dan konjungsi (additive, adversative, causal dan temporal).

2.2.1.5.1Referensi (Perujuk)

Referensi adalah hubungan antara suatu elemen dalam teks dengan sesuatu yang dirujuknya sesuai dengan konteksnya. Hal ini senada dengan pendapat Halliday & Hasan (1976:31) bahwa referensi sebagai a cohesive device that allows the reader/hearer to trace participants, events, entities, etc. in texts. Jadi, referensi adalah perangkat kohesi yang memungkinkan pembaca atau pendengar untuk melacak peserta, peristiwa, entitas, dan lain-lain dalam teks. Halliday dan Hasan (1976:37) menyakini bahwa ada unsur tertentu dalam setiap bahasa yang memiliki sifat referensi. Dalam bahasa Inggris, berdasarkan tipe objeknya, referensi terbagi tiga yaitu referensi personal (kata ganti diri atau pronomina), referensi demonstratif (penunjuk) dan referensi komparatif (perbandingan). Penggunaan referensi ini dapat dilihat pada

b. Doctor Foster went to Gloucester in a shower of rain.

He stepped in the puddle right up to his middle and never went there again.

c. There were two wrens upon a tree. Another came, and there were three. d. This is how to get the best result. You let the berries dry in the sun till

all the moisture has gone out of them. Then you gather them up and chop them very fine.

e. For he is a jolly good fellow. And so say all of us.

(Halliday dan Hasan, 1976: 17-32)

Pada contoh kalimat (a), kata ganti they merujuk ke frasa kata benda three blind mice; sedangkan pada kalimat (b) kata ganti orang ketiga he dan kata ganti petunjuk there, merujuk ke masing-masing frasa kata benda Dr Foster dan kata benda Gloucester. Dalam kalimat (c), kata ganti another, dalam kalimat kedua merujuk ke kata benda wrens yang dinyatakan dalam kalimat yang pertama. Dalam kalimat (d), kata ganti petunjuk this merujuk ke depan untuk seluruh uraian yang mengikutinya. Dalam contoh kalimat (e), kata ganti he tidak merujuk pada identitas dalam teks, hanya meru-juk kepada sebuah identitas yang dalam konteks situasi. Meskipun teks tidak menerangkan secara jelas kata ganti he merujuk pada seseorang, para peserta dalam acara pidato mampu mengidentifikasi referen dengan konteks di mana situasi pidato terjadi.

a. Referensi Persona

Halliday dan Hasan (1976:38) menyebutnya sebagai speech roles dan other roles. Yang termasuk speech roles adalah peran penutur (speaker roles): I, we, dan peran mitra tutur (addressee roles): you. Yang termasuk other roles adalah he, she, it, they. Referensi di dalam bahasa Melayu ditujukan dengan pemakaian kata ganti persona pertama seperti kata aku (ku), hamba, beta, teman, diri, awak, nama diri, kami, kita. Kata ganti persona kedua seperti kata engkau (kau), tuan, teman/kawan, awak, Kamu-kamu, kamu-kamu sakalian, sagala orang itu. Kata ganti persona ketiga seperti ia (dia), die, hamba itu, orang itu, dirinya, Mereke, mereka (Van Wijk, 1985:154). Tabel 2.1 dan tabel 2.2 beri-kut ini menunjukkan perbedaan bentuk referensi persona antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris:

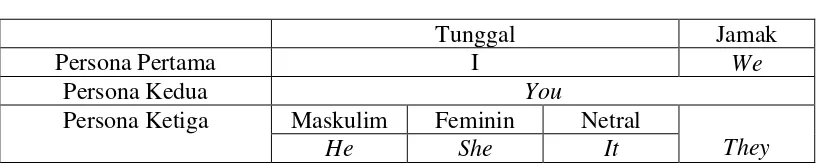

Tabel 2.1. Referensi Persona bahasa Ingggris (Halliday dan Hasan, 1976: 37-38)

Tunggal Jamak

Persona Pertama I We

Persona Kedua You

Persona Ketiga Maskulim Feminin Netral

They

He She It

Tabel 2.2. Referensi Persona bahasa Melayu (Van Wijk, 1985:154)

Tunggal Jamak

Persona Pertama Akrab Formal Akrab Formal

Aku, Daku, Hamba

Saya, Patik, Kalian Persona Kedua Kau/kamu Anda,

Engkau

Kalian, Kami, Kita

Persona Ketiga Dia, ia Beliau Mereka

b. Referensi Demonstratif

bahasa, dan dapat jauh dari pemakai bahasa seperti ini, itu, di sini, dan di situ. Dalam bahasa Inggris, referensi penunjuk dekat seperti kata this, these, dan referensi penunjuk jauh seperti that, those. Dalam bahasa Melayu, referensi penunjuk dekat ini direalisasikan dengan ini, orang ini, pada zaman ini; dan referensi penunjuk jauh direalisasikan dengan itu, oleh itu, seperti anak itu, rumah itu (Van Wijk, 1985:156). Tabel 2.3 dan tabel 2.4 berikut ini menunjukkan perbedaan bentuk referensi demonstratif antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris:

Tabel 2.3. Referensi Demonstratif bahasa Inggris (Halliday, 1976:38) Kategori Referensi Demonstratif Kata Keterangan

Dekat Tunggal Jamak Tempat Waktu

This These Here Now

Jauh That Those There Then

Tabel 2.4. Referensi Demonstratif bahasa Melayu (Van Wijk Kategori

, 1985:156) Referensi

Demonstratif

Kata Keterangan

Dekat Ini Tempat Waktu

Disini Saat ini, tahun ini, sekarang ini

Jauh Itu Disana, disitu Saat itu

c. Referensi Komparatif

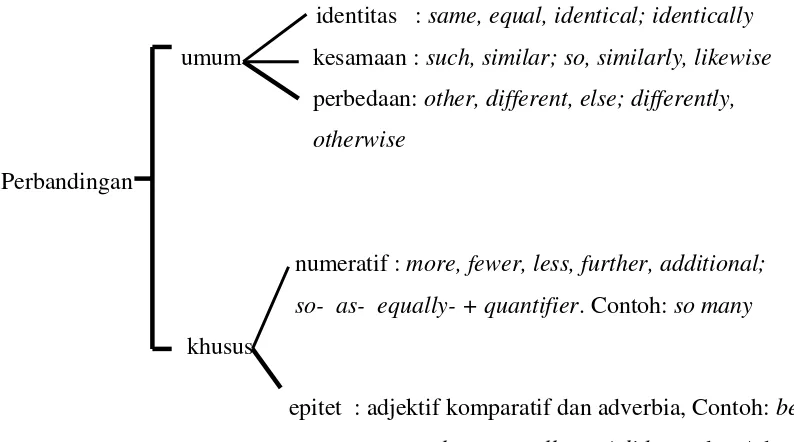

Referensi komparatif menurut Halliday dan Hasan (1976) terbagi dua yaitu referensi komparatif umum dan referensi komparatif khusus. Adapun bentuk-bentuk komparatif pada BSa dapat dilihat pada gambar berikut ini :

identitas : same, equal, identical; identically umum kesamaan : such, similar; so, similarly, likewise

perbedaan: other, different, else; differently, otherwise

Perbandingan

numeratif : more, fewer, less, further, additional; so- as- equally- + quantifier. Contoh: so many khusus

epitet : adjektif komparatif dan adverbia, Contoh: better; so- as- more- less- equally- + Adj komp dan Adv komparatif, contoh: equally good.

Gambar 2.1 Kategori Referensi Komparatif (Halliday dan Hasan, 1976: 76)

Dari gambar diatas dinyatakan bahwa referensi komparatif terbagi dua yaitu: perbandingan yang bersifat umum (general comparison) dan perbandingan yang bersifat khusus (particular comparison). Perbandingan yang bersifat umum adalah perbandingan yang ditinjau dari kesamaan dan ketidaksamaan sesuatu yaitu bahwa dua hal/benda bisa sama, serupa atau berbeda. (Halliday dan Hasan, 1976: 76).

identical books. Sedangkan adverbia berfungsi sebagai keterangan (adjunct). Contoh: both of computers made identically. Perbandingan umum juga digunakan untuk menyatakan referen sebagai penunjuk fungsi identitas (same, equal, identical; identically), kesamaan (such, similar, so, similarly, likewise), dan perbedaan (other, different, else, differently, otherwise). Contoh: You think this was the book I read yesterday, but as for me this is different.

Kalimat diatas mengandung referensi perbandingan umum yakni: different. Di sini different mengacu secara anaforis kepada klausa yang telah disebutkan sebelumnya yaitu you think this is the book I read yesterday. Adapun secara makna, si penutur dan lawan bicara mempunyai pemikiran yang berbeda dengan apa yang diyakini masing-masing.

Perbandingan khusus adalah perbandingan pada kuantitas dan kualitas. Halliday dan Hasan (1976) mengungkapkan bahwa perbandingan khusus membandingkan antar referen dari segi kualitas atau kuantitasnya, dengan kata lain ada referen yang dianggap superior (lebih unggul), inferior (lebih rendah), dan atau equal (sama). Contoh: Indian film is more interesting than Indonesian film this year. “

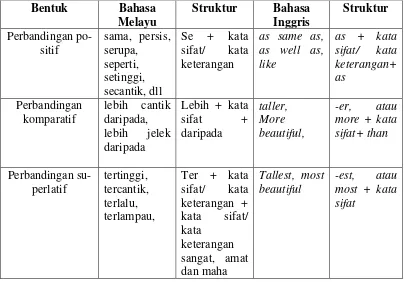

Dalam bahasa Inggris, perbandingan positif dapat direalisasikan dengan kata as same as, as well as, like. Perbandingan komparatif direalisasikan dengan kata sifat + er atau more + kata sifat seperti taller, more beautiful dan perbandingan superlatif direalisasikan dengan kata sifat + est atau most + kata sifat seperti tallest, most beautiful. Perbandingan positif dalam bahasa Melayu dapat direalisasikan dengan kata sama seperti. sama, persis, serupa, seperti, setinggi, secantik, dan lain-lain. Perbandingan komparatif direalisasikan dengan kata lebih cantik daripada, lebih jelek daripada. Dan perbandingan superlatif direalisasikan dengan kata tertinggi, tercantik, terlalu, terlampau. (Van Wijk, 1985:365). Tabel 2.5 berikut ini menunjukkan bentuk referensi komparatif antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris:

Tabel 2.5. Referensi Komparatif bahasa Melayu dan bahasa Inggris (Van Wijk, 1985: 200; Halliday dan Hasan, 1976: 242-243)

Terkait dengan objek perujukannya, referensi dibedakan atas referensi endofora dan referensi eksofora. Halliday and Hasan (1976:33) menjelaskan referensi endofora terjadi ketika objek rujukannya ada di dalam teks sehingga referensi ini bersifat tekstual. Referensi ini dibedakan menjadi referensi anafora dan referensi katafora. Referensi anafora adalah menampilkan pronomina setelah partisipan dimunculkan atau partisipan yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh: Maka Raja Muhammad itu pergilah ia dengan segala rayatnya menebas rimba itu. Pronomina ia dan -nya mengacu pada Raja Muhammad yang telah ditampilkan sebelumnya. Referensi katafora menampilkan pronomina sebelum partisipan atau partisipan disebutkan sesudahnya. Contoh, maka ada raja dua bersaudara saorang namanya Raja Ahmad. Dan saorang namanya Raja Muhammad. Referensi -nya disini mengacu pada Raja Ahmad dan Raja Muhammad.

Halliday dan Hasan (1976:33) menambahkan bahwa referensi eksofora adalah tidak merujuk kebelakang atau kedepan partisipan yang telah ditampilkan sebelum atau sesudahnya tetapi, keluar dari yang diucapkan atau dituliskan. Contoh, maka Raja Ahmad titah untuk berjumpe mereke. Mereke sebagai perujuk partisipan yang teridentifikasi dengan melihat atau mencari keluar dari yang tertulis.

2.2.1.5.2 Substitusi (Pengganti)

a. Substitusi Nomina

Halliday dan Hasan (1976:91) menyatakan substitusi nomina adalah penggantian satuan lingual yang berkategori nomina (kata benda) dengan satuan lingual lain yang juga berkategori nomina. Contoh: We have no coal fires; only wood ones. (Halliday dan Hasan, 1976:93). Kalimat pertama adalah We have no coal fires; dan kalimat kedua adalah only wood fires. Kata fires pada kalimat pertama disulih dengan kata ones pada kalimat kedua.

b. Substitusi Verba

Halliday dan Hasan (1976:112) menyatakan substitusi verba adalah penggantian satuan lingual yang berkategori kata kerja (verba) dengan satuan lingual do. Substitusi verba dalam bahasa Inggris adalah do. Meskipun demikian, wujud dari substitusi verba ini tidak selalu dengan do, namun, wujudnya dapat berupa does, did, atau done. Subtitusi ini menggantikan kata kerja dalam frasa kata kerja yang berfungsi sebagai inti kelompok verba yang telah disebutkan sebelumnya dan posisinya selalu di akhir group (1976:118). Contoh:

a. Does Granny look after you every day? – She can’t do at weekends, because she has to go to her own house.

b. Have they removed their furniture?

They have done the desks, but that’s all so far.

(Halliday dan Hasan, 1976:114)

c. Subtitusi Klausa

Halliday dan Hasan (1976:130) menyatakan substitusi klausa adalah penggantian satuan lingual tertentu yang berupa klausa atau kalimat dengan satuan lingual so, not. Dalam bahasa Inggris, yang termasuk unsur pengganti klausa adalah so dan not. So sebagai pengganti yang bersifat positif, dan not sebagai pengganti yang bersifat negatif. Contoh:

a. Is there going to be an earthquake? - It says so. b. Has everyone gone home? - I hope not.

(Halliday dan Hasan, 1976:130)

Pada contoh (a) di atas so dalam kalimat kedua menyulih keseluruhan klausa there’s going to be an earthquake. Dan pada kalimat (b) bentuk negatif not menyulih klausa everyone has gone home.

2.2.1.5.3Elipsis (Pelesapan)

Larson (1984:347) menyatakan bahwa istilah elipsis merujuk pada informasi yang sudah diberikan dan kemudian dibiarkan implisit. Setiap bahasa memiliki alat kohesi gramatikal tersendiri untuk menunjukkan informasi yang implisit. Informasi yang telah disampaikan sebelumnya tidak perlu dinyatakan berulang kali. Dengan demikian, elipsis merupakan penghilangan sebagian unsur penting pada kalimat atau klausa, sehingga informasi yang disampaikan secara implisit namun maknanya dapat dipahami dengan merujuk pada teks yang sebelumnya.

merupakan penggantian suatu unsur dengan unsur yang lain, sedangkan elipsis merupakan penghilangan suatu unsur. Penghilangan unsur pada elipsis dikenal juga dengan zero substitution atau penggantian nol. Ada tiga jenis elipsis yang membentuk ikatan kohesif, yaitu: elipsis nominal, ellipsis verba, dan elipsis klausa.

a. Elipsis Nomina

Halliday dan Hasan (1976:148) menyatakan bahwa elipsis nomina sebagai any nominal group having the function of head filled by a word that normally functions within the modifier is an elliptical one. Hal ini berarti bahwa elipsis nomina adalah penghilangan suatu bagian di dalam kelompok atau frasa nomina. Kelompok nomina adalah kelompok kata yang mempunyai unsur inti benda. Dalam bahasa Inggris kelompok nomina terdiri dari unsur makna inti (head) dan unsur penjelasnya (modifier). Elipsis nomina ini ditandai dengan hilangnya inti (head) kelompok nomina. Inti yang hilang digantikan suatu kata yang berfungsi sebagai modifier dalam kelompok atau frasa nomina. Contoh:

a. Here are my two white silk scarves. All were very beautiful. b. Here are my two white silk scarves. I used to have three. c. Here are my two white silk scarves. Can you see any black?

d. Here are my two white silk scarves. Or would you prefer the cotton?

classifier cotton mengacu pada scarf. Dari uraian dan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa status head yang hilang dapat ditempati deiksis, numeratif, epitet, atau classifier.

b. Elipsis Verba

Halliday dan Hasan (1976:167) menyatakan elipsis verba adalah penghilangan bagian kelompok verba. Elipsis verba yang membentuk ikatan kohesi mengacu pada satu kata atau lebih suatu kelompok kata yang telah disebutkan sebelumnya. Ada dua jenis pelesapan verba yaitu pelesapan kata kerja leksikal dan pelesapan operator. Frasa verba yang mengalami pelesapan kata kerja leksikal disebut elipsis leksikal, sedangkan frasa verba yang mengalami pelesapan operator disebut elipsis operator. Halliday dan Hasan (1976:170) menjelaskan elipsis leksikal adalah penghilangan kata kerja leksikal suatu kelompok kata. Bagian kelompok kata yang hilang dimulai dari susunan yang paling kanan menuju ke kiri, sehingga yang tersisa hanyalah unsur operator. Unsur operator ini berasal dari kelompok verba yang diacu atau operator baru. Unsur operator adalah: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, is to, have. Contoh:

a. Have you been swimming?. – Yes, I have (been swimming) b. What have you been doing?. – (I have been) Swimming

(Halliday dan Hasan, 1976:167)

c. Elipsis Klausa

Halliday dan Hasan (1976:196) menjelaskan elipsis klausa adalah pelesapan klausa. Dalam bahasa Inggris, struktur klausa terbagi dua yaitu elemen modal dan elemen proposisional. Elemen modal terdiri dari subjek dan unsur finit dalam kelompok verba. Finit adalah unsur kelompok verba yang dapat menunjukkan tense, polaritas dan modalitas. Selebihnya dari elemen modal dalam sebuah klausa termasuk elemen proposisional. Elemen proposisional terdiri dari selain subjek dan selain finit dalam kelompok verba dan jika dalam klausa terdapat komplemen dan adjunct maka elemen ini termasuk proposisional. Contoh: The duke was going to plant a row of poplars in the park.

(elemen modal) (elemen proposisional)

(Halliday dan Hasan, 1976:197)

Dari contoh klausa diatas, elemen modal adalah The duke was yang terdiri dari the duke sebagai subjek dan was sebagai finit. Elemen proposisional adalah going to plant a row of poplars in the park yang terdiri dari going to plant sebagai predikator, a row of poplars sebagai komplemen, dan in the park sebagai adjunct.

2.2.1.5.4 Konjungsi (Conjunction)

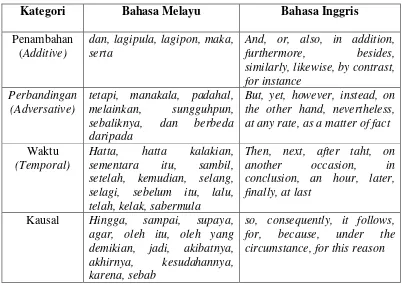

Cohesin in English oleh Halliday dan Hasan (1976, 244-245) yaitu konjungsi aditif, konjungsi adversatif, konjungsi kausal dan konjungsi temporal.

a. Konjungsi Aditif

Halliday dan Hasan (1976:244) menyatakan konjungsi aditif adalah konjungsi yang berfungsi memberikan keterangan tambahan tanpa mengubah keterangan dalam klausa atau kalimat sebelumnya. Konjungsi aditif dalam bahasa Inggris meliputi and, or, nor, in addition, furthermore, besides, similarly, likewise, by contrast, for instance. Contoh: I was very nearly opening the window, and putting you out into the snow! And you had have deserved it.

(Halliday dan Hasan, 1976:245)

Contoh di atas menunjukkan penggunaan konjungsi and. Konjungsi and ini sering digunakan untuk menambah informasi atau gagasan dalam satu kalimat.

Van Wijk (12T1985:242) menyatakan bahwa 12Tkonjungsi aditif dalam bahasa Melayu meliputi maka, dan, misalnya, tambahan lagi, sebagai contoh. Contoh: Maka genderang kembali pun dipalu oranglah. Maka kedua pihak lashkar pun kembalilah masing-masing pada tempatnya. (HRRP, 1914: 99). Kata maka yang terdapat pada setiap awal kalimat berfungsi sebagai pembuka kalimat. Dan konjungsi maka sangat penting untuk menggerakkan cerita dan menyatakan fakta.

b. Konjungsi Adversatif

Halliday dan Hasan (1976:245) menyatakan konjungsi adversatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua gagasan yang menyatakan kontras. Konjungsi ini meliputi but, however, and though, yet. Contoh:

b. He’s not exactly good-looking. But he’s got brains.

(Halliday dan Hasan, 1976:252) Kata however dan but tersebut berfungsi menyatakan pertentangan atau kontras dua gagasan di atas.

Van Wijk (1985:243) menyatakan bahwa

c. Konjungsi Kausal

konjungsi adversatif dalam bahasa Melayu meliputi tetapi, manakala, padahal, melainkan, sungguhpun, sebaliknya, dan berbeda daripada. Contoh: Satelah beberapa lamanya maka pikir Sang Nata, ‘Semuanya negeri habis ta'alluq melainkan Pulau Percha juga yang belum lagi ta'alluq,baiklah aku menyuroh Pulau Percha dengan sasuatu hikma (HRRP, 1914:98). Kata melainkan digunakan untuk menyatakan pertentangan antara kalimat sebelumnya.

Halliday dan Hasan (1976:256) menyatakan konjungsi kausal adalah konjungsi yang menghubungkan dua gagasan yang mempunyai hubungan sebab-akibat. Konjungsi ini dapat berupa so, thus, hence, therefore, consequently, as a result (of that), because of that, in consequence (of that). Contoh: ... she wouldn’t have heard it at all, if it hadn’t come quite close to her ear. The consequence of this was that it tickled her ear very much, and quite took off her thoughts from the unhappiness of the poor little creature.

Kata karna dan sebab yang terdapat pada setiap awal kalimat berfungsi sebagai penyebab. Dan konjungsi sebab dan karna untuk menyatakan akibat dari suatu persitiwa.

d. Konjungsi Temporal

Halliday dan Hasan (1976:261) menyatakan konjungsi temporal adalah konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan kronologis peristiwa-peristiwa di dalam teks selama proses kejadian tersebut. Konjungsi ini meliputi then, and then, next, afterwards, after that, dan lain-lain. Contoh:

(Alice) began by taking the little golden key and unlocking the door that led into the garden. Then she set to work nibbling at the mushroom…till she was about a foot high: then she walked down the little passage: and then- she found herself at last in the beautiful garden.

(Halliday dan Hasan, 1976:261) Van Wijk (1985:244) menyatakan bahwa

Sabermula yang sudah tertulis itu ada kira-kira sembilan puloh, sembilan orang yang sudah tertuliskan olēh Tun Perpatēh Jēna itu, sehingga masoklah ia ka negeri Pasai. Demi terlihat olēhnya akan rupa Tun Abdul Jalil lalu dituliskannya rupa Tun Abdul Jalil. Maka jadi genaplah saratus orang dengan rupa “Tun Abdul Jalil itu. (HRRP, 1914: 94)

konjungsi temporal dalam bahasa Melayu meliputi hatta, hatta kalakian, sementara itu, sambil, setelah, kemudian, selang, selagi, sebelum itu, lalu, telah, kelak, sabermula. Contoh:

Tabel 2.8 berikut ini merupakan menunjukkan bentuk-bentuk kohesi konjungsi antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris:

Tabel 2.6. Konjungsi bahasa Melayu dan bahasa Inggris (Van Wijk, 1985:200 dan Halliday dan Hasan: 1976:242-243)

Kategori Bahasa Melayu Bahasa Inggris

Penambahan (Additive)

dan, lagipula, lagipon, maka, serta

And, or, also, in addition,

furthermore, besides,

But, yet, however, instead, on the other hand, nevertheless, selagi, sebelum itu, lalu, telah, kelak, sabermula

Then, next, after taht, on another occasion, in conclusion, an hour, later, finally, at last

Kausal Hingga, sampai, supaya, agar, oleh itu, oleh yang demikian, jadi, akibatnya,

menekankan pada keduanya, baik proses menerjemahkan maupun hasil penerjemahan.

Terkait dengan perihal kesepadanan dalam proses penerjemahan, lebih lanjut Catford (1965:20-21) mengemukakan bahwa terjemahan adalah

Selain itu, terkait dengan perihal komunikasi dan pesan yang disampaikan, Nida dan Taber (1969:12), menyebutkan bahwa terjemahan sebagai reproducing in the re-ceptor language the closest natural equivalent of the source language massage, first, in terms of meaning and secondly, in terms of style. Menurut mereka terjemahan harus menghasilkan pesan yang sepadan dan sedekat mungkin baik dalam arti maupun gaya dalam bahasa sasaran. Pendapat ini juga sejalan dengan Pinchuck (1977:38), yang me-nyebutkan terjemahan sebagai a process of finding a TL equivalent for a SL utterance. Hal ini berarti terjemahan adalah sebuah proses untuk menemukan padanan BSa dengan pernyataan BSu. Kemudian lebih luas, Hatim dan Mason (1997:1) mengartikan bahwa:

the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. Hal ini berarti terjemahan sebagai penggantian materi tekstual dalam suatu bahasa den-gan materi tekstual yang sepadan dalam bahasa lain.

Translating is looked upon the act of communication which attempts to relay, across cultural and linguistic eboundaries, another act of communication which may have been intended for different purposes and different readers.

Dengan demikian, penerjemah juga perlu memperhatikan pembaca terjemahan. Untuk siapa penerjemahan itu dibuat akan sangat mempengaruhi hasil terjemahan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tujuan dan situasi atau konteks komunikasi. Unsur linguistik dan unsur budaya juga menjadi perhatian dalam penerjemahan.

dalam teks bahasa sasaran dengan menggunakan padanan yang sesuai dengan struktur gramatikal, leksikon, situasi komunikasi dan konteks budaya bahasa sasaran. (Bell, 1991:29).

Jakobson dalam artikelnya “On Linguistic Aspect of Translation” menyatakan bahwa terjemahan terbagi atas tiga jenis (Basnett, 1995:14) yaitu:

a. Intralingual Translation (Terjemahan Intralingual) adalah interpretasi tanda verbal dengan menggunakan tanda lain dalam bahasa yang sama b. Interlingual Translation (Terjemahan Interlingual) adalah interpretasi tanda

verbal dengan melibatkan dua bahasa yang berbeda.

c. Intersemiotic Translation (Terjemahan Intersemiotik) adalah interpretasi tanda verbal dengan tanda dalam sistem tanda non verbal

Dari ketiga jenis terjemahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini membahas tentang jenis terjemahan yang kedua yaitu interlingual translation terjemahan yang melibatkan dua bahasa yang berbeda yaitu dari bahasa Melayu ke dalam bahasa Inggris.

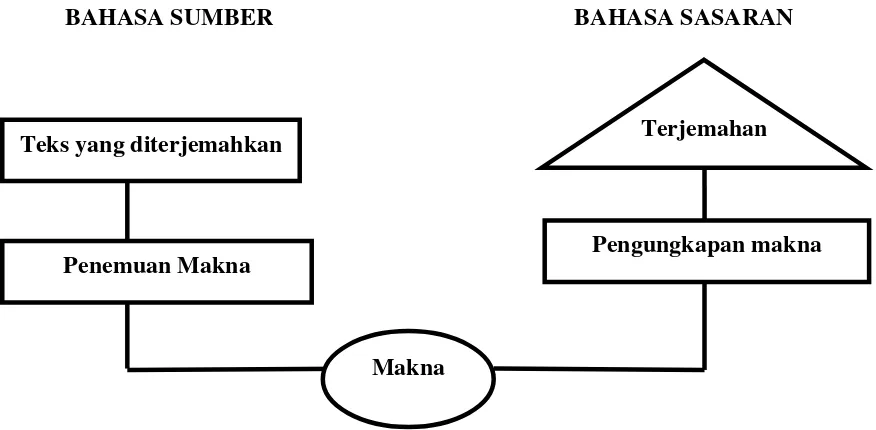

menggunakan leksikon, struktur tata bahasa dan konteks budaya BSa. Larson (1984:4) secara sederhana menampilkan gambar proses penerjemahan sebagai berikut:

BAHASA SUMBER BAHASA SASARAN

Bentuk teks yang diterjemahkan dengan bentuk teks hasil terjemahan menunjukkan adanya perbedaan bentuk antara bentuk TSu yang dilambangkan dengan bentuk bujur sangkar dan bentuk TSa yang dilambangkan dengan bentuk segitiga. Kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa dalam teks terjemahan, bentuk bahasa sumber bisa diganti menjadi bentuk bahasa sasaran yang sesuai untuk mencapai terjemahan yang idiomatik. Secara lengkap, Tou (1989:131) menampilkan interpretasi proses terjemahan di atas dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.2. Proses Penerjemahan (Larson, 1984:4)

Teks yang diterjemahkan Terjemahan

Pengungkapan makna Penemuan Makna

:

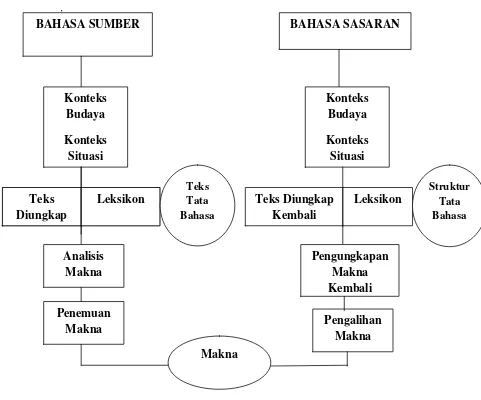

Gambar 2.3. Interpretasi Proses Penerjemahan Tou (1989:131)

Dari gambar 2.3 di atas, terdapat empat tahap dalam proses penerjemahan yang biasanya dilakukan oleh penerjemah ketika mengalihkan pesan dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran, yaitu analisis, penemuan, pengalihan, dan pengungkapan makna kembali.

2.2.2.3 Hubungan Linguistik Sistemik Fungsional dan Penerjemahan

Dalam pandangan LSF, bahasa merupakan sistem makna. Bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan memyampaikan makna yang merupakan bagian dari kegiatan sosial dengan berbagai tujuan. Halliday dan Hasan (1985) menyatakan

BAHASA SUMBER BAHASA SASARAN

bahwa penerjemahan juga selalu berhubungan dengan makna. Dalam hubungannya denga makna, LSF memandang bahasa sebagai sumber makna. Bahasa mempunyai tiga fungsi makna utama yaitu fungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. Ketiga fungsi ini disebut dengan metafungsi bahasa. Bahasa dan penerjemahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dengan makna. LSF memandang bahasa sebagai sistem yang bermakna sebagai pembentukan makna dan bermanfaat juga untuk teori penerjemahan karena pada dasarnya penerjemahan berhubungan dengan masalah makna yang disampaikan melalui bahasa atau wacana.

Selain berhubungan dengan makna, LSF diterapkan dalam analisis teks. LSF bertujuan untuk menganalisis suatu teks atau wacana. Jika penerjemahan menggunakan pendekatan LSF, maka akan digunakan pendekatan bottom-up. Dengan pendekatan bottom-up ini penerjemah memulai dari tataran mikro ke tataran makro. Langkah-langkah penerjemahan dengan pendekatan ini adalah (1) menganalisis leksikogramar dalam BSu, (2). menganalisis makna ideasional, interpersonal, dan tekstual yang didapatkan dari leksikogramar (3). menganalisis konteks situasi dan konteks budaya (4) menganalisis strategi penerjemahan agar mendapatkan hasil terjemahan yang sepadan dalam BSa secara fungsional.

Kajian penerjemahan tidak hanya berhubungan dengan masalah kosa kata namun juga tata bahasa antara dua bahasa yang berbeda.

2.2.2.4 Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Alat Kohesi

Hoed (2006:80) menyatatakan bahwa teks adalah perwujudan suatu bahasa dan bahasa hakikatnya merupakan unsur kebudayaan. Setiap teks baik lisan maupun tulisan mengungkap makna dalam konteks penggunaannya. Bersamaan dengan konteks yang ada disekitarnya, sebuah teks menciptakan sebuah makna. Sebuah bahasa memiliki makna hanya dalam budayanya. Hal ini senada dengan pernyataan Newmark (1981:183) menyatakan bahwa sebuah bahasa secara terpisah merupakan wadah dan refleksi sebuah budaya. Oleh karena itu, bahasa yang berbeda bisa mengandung budaya yang berbeda atau cara pikir yang berbeda.

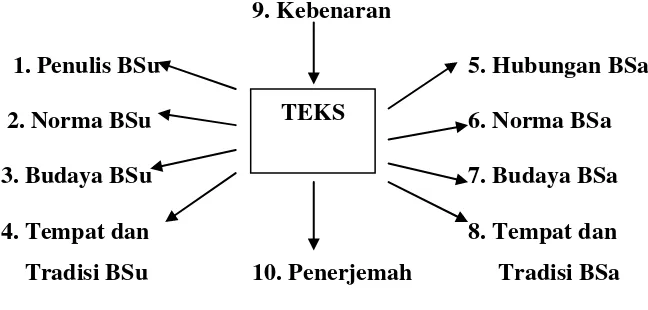

Makna sebuah teks dipengaruhi oleh empat faktor. Dari sisi TSu meliputi (1) faktor penulis (biasanya mempunyai maksud dan tujuan tertentu), (2) norma TSu (kaidah grammatikal, tesktual, dan sosial bahasa yang bersangkutan), (3) kebudayaan yang melatari TSu, serta (4) setting (tempat, waktu dan format teks yang tertulis atau terbaca. Dari sisi TSa, teks tersebut dipengaruhi oleh (1) faktor hubungan makna (cara tersendiri memaknai teks berbeda dengan yang dimaksudkan oleh penulis (2) norma TSa (kaidah-kaidah pasti berbeda dengan TSu) (3) kebudayaaan yang melatari Bsa, serta (4) setting (tempat, waktu dan format teks yang terbaca). Dua faktor lainnya adalah penerjemah dan pemahaman (Newmark, 1998:5). Newmark (1988:4) menggambarkan faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

9. Kebenaran

1. Penulis BSu 5. Hubungan BSa 2. Norma BSu 6. Norma BSa 3. Budaya BSu 7. Budaya BSa 4. Tempat dan 8. Tempat dan Tradisi BSu 10. Penerjemah Tradisi BSa

Gambar 2.4. Dinamika Terjemahan (Newmark, 1988:4)

Pemahaman sebuah teks sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kedudukann teks yang bersangkutan dari sebuah wacana yang berada dalam lingkungan sosial budaya dan waktu tertentu. Oleh karena itu, ketika menerjemahkan suatu teks, faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik ini perlu diperhatikan. Faktor intrinsik adalah faktor bahasa yang berkaitan dengan faktor yang ada dalam teks itu sendiri seperti tata bahasa.

Setiap bahasa memiliki sistem dan strukturnya sendiri. Hal ini sama halnya dengan kebudayaan. Tidak ada kebudayaan yang sama. Contoh:

TSu: He swam across the river

TSa: Ia berenang menyeberangi sungai itu

sekarang? Dimana Pak Lurah sekarang? Beberapa contoh ini menunjukkan bahawa referensi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dapat diganti dengan istilah kekerabatan atau istilah mengacu pada jabatan atau profesi seseorang. Hal ini disebabkan oleh faktor ekstrinsik yang membedakan sapaan untuk orang yang lebih tua dan dihormati.

Faktor intrinsik dan ekstrinsik dipengaruhi oleh budaya dan ideologi yang dianut penerjemah dalam menerjemahkan teks. Secara intrinsik, nilai dan kualitas yang dimiliki teks akan muncul dari dalam teks, sedangkan secara ekstrinsik nilai atau kualitas berasal dari luar teks. Penerjemah mengungkapkan pesan melalui teks. Dalam proses penejemahannya dihasilkan terjemahan yang menggunakan alat kohesi yang berbeda disebabkan oleh perbedaan sistem gramatika dan budaya antara BSu dan BSa. Dengan kata lain, hal ini menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik yang menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan alat kohesi antara BSu dengan BSa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor intrinsik dan ekstrinsik dalam penelitian ini menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan alat kohesi dalam teks Hikayat Raja-Raja Pasai dan terjemahannya dalam bahasa Inggris The Chronicle of the kings of Pasai. Faktor intrinsik berkaitan dengan faktor yang ada dalam teks berupa faktor internal dan situasional dalam bahasa atau teks sebagai pendorong yang memicu terjadinya perbedaan alat kohesi, sedangkan faktor ekstrinsik adalah fak-tor yang berasal dari luar teks dan bersifat intertekstual, situasional, kultural, dan ideo-logis.

2.2.2.5 Keberterimaan Terjemahan (Acceptability)

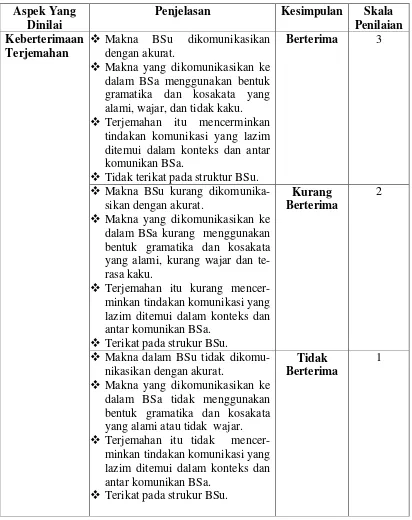

pembaca. Wajar berarti terjemahan menggunakan ungkapan-ungkapan yang wajar atau berterima menurut tata bahasa baku BSa untuk menghindari kesalahpahaman pembaca teks bahasa sasaran. Hal ini senada dengan pendapat Nababan (2004:54) bahwa ada tiga kriteria untuk menilai kualitas terjemahan yaitu keakuratan (accuracy), keberterimaan (acceptability) dan keterbacaan (readability). Keakuratan (accuracy) merujuk pada makna dan pesan teks BSa diterjemahkan sama dengan yang dimaksud dengan teks BSu.

Keberterimaan (acceptability) merujuk pada kelaziman dan kealamiahan suatu teks terjemahan dalam BSa sesuai dengan kaidah dan norma kebahasaan pembaca BSa. Keterbacaaan (Readability) merujuk pada kemudahan sebuah teks hasil terjemahan untuk dibaca oleh pembaca BSa. Berdasarkan penjelasan diatas, penilaian kualitas suatu karya terjemahan melibatkan tiga indikator yaitu kekuratan (accuracy), keterbacaan (readibility) dan keberterimaan (acceptability).

Penelitian ini hanya membahas satu indikator penilaian kualitas terjemahan yaitu tingkat keberterimaan terjemahan karena indikator keberterimaan terjemahan mengacu pada struktur, kaidah, sistem serta budaya BSa. Mengingat teks yang dikaji dan dianalisis merupakan teks yang menunjukkan perbedaan kaidah, struktur, sistem dan budaya antara teks bahasa Melayu (BSu) dan teks bahasa Inggris (BSa). Selain itu, topik kajian penelitian ini adalah mengenai kohesi, maka tingkat keberterimaan terjemahan sangat cocok digunakan untuk melihat pemahaman pembaca BSa terhadap terjemahan, karena kohesi merupakan sarana yang membuat teks utuh, padu, dan mudah dipahami.

maupun pada tataran makro (Nababan, 2012:51). Hal ini senada dengan pendapat Beekman dan Callow (1974:24) yang menegaskan bahwa terjemahan berterima adalah terjemahan yang menyampaikan makna TSu kepada pembaca TSa dengan menggunakan bentuk gramatika dan kosa kata yang wajar. Penerjemah hanya terikat pada makna atau pesan, dan tidak terikat pada bentuk. Berikut ini merupakan salah satu contoh terjemahan terkait dengan keberterimaan yang dikutip dari contoh terjemahan Machali (2000:5) Terjemahan Kalimat definisi terjemahan oleh Catford dari Machali (2000:5):

TSu: “…the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”

TSa: “… mengganti bahan teks dalam bahasa sumber dengan bahan teks yang sepadan dalam bahasa penerima ”

Tabel 2.7. Parameter Penilaian Tingkat Keberterimaan Terjemahan oleh Nababan (2012:51)

Aspek Yang Dinilai

Penjelasan Kesimpulan Skala Penilaian Keberterimaan

Terjemahan

Makna BSu dikomunikasikan dengan akurat.

Makna yang dikomunikasikan ke dalam BSa menggunakan bentuk gramatika dan kosakata yang alami, wajar, dan tidak kaku.

Terjemahan itu mencerminkan tindakan komunikasi yang lazim ditemui dalam konteks dan antar komunikan BSa.

Tidak terikat pada struktur BSu.

Berterima 3

Makna BSu kurang dikomunika-sikan dengan akurat.

Makna yang dikomunikasikan ke dalam BSa kurang menggunakan bentuk gramatika dan kosakata yang alami, kurang wajar dan te-rasa kaku.

Terjemahan itu kurang mencer-minkan tindakan komunikasi yang lazim ditemui dalam konteks dan antar komunikan BSa.

Terikat pada strukur BSu.

Kurang Berterima

2

Makna dalam BSu tidak dikomu-nikasikan dengan akurat.

Makna yang dikomunikasikan ke dalam BSa tidak menggunakan bentuk gramatika dan kosakata yang alami atau tidak wajar.

Terjemahan itu tidak mencer-minkan tindakan komunikasi yang lazim ditemui dalam konteks dan antar komunikan BSa.

Terikat pada strukur BSu.

Tidak Berterima

1

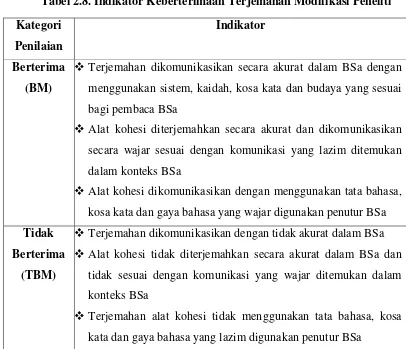

yaitu berterima atau tidak berterima. Kedua, untuk melihat kesesuaian sistem, tata bahasa, kaidah, kosa kata serta budaya yang spesifik digunakan dalam BSa. Ketiga, untuk melihat perbedaan terjemahan alat kohesi antara BSu dengan BSa yang berdampak pada pemahaman pembaca BSa. Dengan kata lain, penilaian tingkat keberterimaan terjemahan bertujuan untuk memperjelas dan menspesifikkan parameter penilaian keberterimaan terjemahan agar terhindar dari keambiguan makna penilaian dan memperoleh penilaian yang akurat. Ada dua indikator penilaian tingkat keberterimaan terjemahan dalam penelitian ini yaitu (1) terjemahan berterima (BM) dan terjemahan tidak berterima (TBM).

Tabel 2.8. Indikator Keberterimaan Terjemahan Modifikasi Peneliti

Terjemahan dikomunikasikan secara akurat dalam BSa dengan menggunakan sistem, kaidah, kosa kata dan budaya yang sesuai bagi pembaca BSa

Alat kohesi diterjemahkan secara akurat dan dikomunikasikan secara wajar sesuai dengan komunikasi yang lazim ditemukan dalam konteks BSa

Alat kohesi dikomunikasikan dengan menggunakan tata bahasa, kosa kata dan gaya bahasa yang wajar digunakan penutur BSa Tidak

Berterima (TBM)

Terjemahan dikomunikasikan dengan tidak akurat dalam BSa

Alat kohesi tidak diterjemahkan secara akurat dalam BSa dan tidak sesuai dengan komunikasi yang wajar ditemukan dalam konteks BSa

Terjemahan alat kohesi tidak menggunakan tata bahasa, kosa kata dan gaya bahasa yang lazim digunakan penutur BSa

2.3 Hikayat Raja-Raja Pasai

Terkait dengan publikasi teks, Hikayat Raja-Raja Pasai telah dipublikasikan sebanyak lima kali. Edisi pertama diterbitkan oleh Edouard Delaurier di Paris pada tahun 1849. Edisi kedua diterbitkan oleh J.P. Mead. Edisi ketiga dikonsep oleh Dr. A.H. Hill dan diterbitkan sebagai Jilid 33 Bahagian 2 JMBRAS pada tahun 1961, tetapi baru terbit pada tahun 1962. Edisi ini adalah edisi yang paling lengkap. Edisi keempat diterbitkan oleh Teuku Ibrahim Alfian pada tahun 1973. Dan edisi terakhir, edisi kelima dibuat oleh Russell Jones selama dua puluh tahun, dan teks Melayunya diterbitkan oleh Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. pada tahun 1987.

Hikayat Raja-Raja Pasai telah diterjemahkan sebanyak dua kali dalam bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Terjemahan Prancis dilakukan oleh A. Marre dengan judul Sumatra: Histoire de Rois de Pasey, Traduite du Malay et Annotée (1874). Dan terjemahan Inggris dilakukan oleh A. H Hill (1960) berjudul The Chronicles of the Kings of the Pasai. Penelitian ini menganalisis Hikayat Raja-Raja Pasai dalam bahasa Inggris karya A. H. Hill.

menjelang meninggal, Sultan Malik Al-Saleh mengundang anak-anak dan cucu-cucunya. Salah satu wasiat baginda adalah “Wa man lam yahkumu bi-ma anzala‘llahu fa-ula‘ika humu‘l-khasiruna yang artinya barangsiapa tiada menghukumkan dengan barang hukum yang diturunkan Allah, maka bahwasanya mereka itu jadi kafir (Jones, 1999: 24).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian, serta persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan atau sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan membahas bentuk-bentuk kohesi grammatikal pada teks Hikayat Raja-Raja Pasai dan terjemahannya The Chronicle of the Kings of Pasai, perbedaan terjemahan kohesi referensi dan konjungsi antara BSu dengan BSa, faktor penyebab perbedaan terjemahan alat kohesi referensi dan konjungsi serta tingkat keberterimaan terjemahan.

perbedaan terjemahan alat kohesi grammatikal pada teks Hikayat Raja-Raja Pasai dengan terjemahannya. Kedua, penelitian ini tidak meneliti tentang teknik penerjemahan dan tingkat keterbacaan Penelitian ini difokuskan pada alat kohesi gramatikal dengan mengambil contoh data alat kohesi grammatikal yang lebih beragam untuk mengetahui alat kohesi grammatikal referensi dan konjungsi yang berbeda antara BSu dan BSa.

Christina Maya (2013) dalam tesis yang berjudul Pergeseran Terjemahan Alat Kohesi Substitusi Dan Elipsis Dalam Novel Sisters Karya Danielle Steel Dan Terjemahannya Ke Bahasa Indonesia. Penelitian tersebut difokuskan pada pergeseran terjemahan alat kohesi substitusi dan elipsis serta dampak penggunaan penerjemahan terhadap tingkat keakuratan dan keberterimaan terjemahan novel Sisters. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dari segi konsep teori kohesi bahasa Inggris oleh Halliday dan Hasan (1976) dan teori penerjemahan Larson. Namun, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Yaitu penelitian tersebut difokuskan pada dua bentuk alat kohesi grammatikal saja yaitu subtitusi dan elipsis, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan difokuskan pada alat kohesi grammatikal. Selain itu, penelitian ini menghubungkan kajian penerjemahan dengan kajian LSF.

penelitian ini tidak membahas pergeseran makna tekstual dari ketujuh indikator penilaain teks.

Kemudian, Mohammed Fadzeli Jaafar (2013) dalam jurnal berjudul Alat Wacana dalam Teks Melayu Lama Berunsur Sejarah (Hikayat Johor serta Pahang karya Mejar Dato Haji Mohd. Said Sulaiman). Penelitian ini difokuskan pada satu alat kohesi grammatikal konjungsi saja yaitu konjungsi temporal dan konjungsi additive. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan objek kajian bahasa yang sedang diteliti yaitu bahasa Melayu. Namun, penelitian tersebut difokuskan hanya pada satu alat kohesi grammatikal saja yaitu konjungsi sedankan penelitian yang sedang dilakukan menganalisis seluruh alat kohesi grammatikal.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran peneliti dan digunakan untuk melaksanakan penelitian terkait dengan masalah penelitian yaitu (1) bentuk-bentuk alat kohesi grammatikal pada teks Hikayat Raja-Raja Pasai dan terjemahannya The Chronicle of the Kings of Pasai, (2) perbedaan alat kohesi referensi dan konjungsi antara BSu dengan BSa, faktor penyebab perbedaan alat referensi dan konjungsi serta (3) tingkat keberterimaan terjemahan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.5. Kerangka Pikir Teks 1 (Bahasa Melayu) :

Hikayat Raja-Raja Pasai

Teks 2 (Bahasa Inggris) : The Chronicle of the Kings of Pasai

Sistem Bahasa

Sistem Semantik Sistem Grafologi dan fonologi Faktor Penyebab: Faktor Intrinsik dan